今日の出来事

見学学習「くらしの伝承郷」(3年生)

3年生が、社会科の学習の一環で「くらしの伝承郷」に見学に出かけました。江戸時代から明治時代に建てられた茅葺き屋根の古民家を移築・ 復元し、民具などと共にその当時の景観を復元展示している施設です。

「囲炉裏」を囲みながら、使われ方やくらしの様子についてお話を伺いました。

茅葺屋根の補修工事をしていました。今は、施工できる業者が少なく、会津からきているそうです。

昔の道具やくらしの様子などの展示もあり、先人たちが暮らしの中で培い伝承してきた知恵や技術・風習などを、体験を通じて学習することができました。

社会科で学習した「昔のくらし」に想いを馳せ、ちょっとしたタイムスリップができた2時間でした。

十七字のふれあい

福島県教育委員会の「ふくしまを十七字で奏でよう 絆ふれあい支援事業」(十七字のふれあい)は、子どもと家族、子どもと地域の大人、子どもと子どもなど、家庭や地域における人と人とのかかわりの中で、感じた思いや願い等を十七音で表現するものです。二人ペアで応募しますが、思いのやり取りが、微笑ましく温かな作品ばかりで、読んでいるとほっこりした気持ちになります。

本校からも、たくさんの応募があり、惜しくも入賞は逃しましたが、4組の作品が1次審査を通過し、作品集に掲載されましたので、ご紹介します。

◆ ふろあらい びしょびしょで がんばった (3年:高見くん)

ありがとう ぎこちない手も 愛らしい (お父さん)

◆ だいじょうぶ ぼくもパパも いるからね (4年:浅川くん)

母入院 妹思う 兄心 (お母さん)

◆ 光る空 おびえる私に おどけ顔 (6年:武藤さん)

大丈夫 と言うかわりに 舌を出す (中2姉)

◆ ていぼうの 小さな松に さす日ざし (3年:熊谷さん)

壁の前 海を見ようと 目を閉じる (お父さん)

※ その他の心があったまる入賞作品は、こちらでご覧ください。

たこ たこ あがれ~「凧あげ」に挑戦!

1年生が、生活科で思い思いに絵を描いて作った洋凧を使い、「凧あげ」に挑戦しました。

今日は、凧あげには絶好のコンディションで、子供たちの歓声と共に、空高く舞い上がっていました。

私が子供の頃は、お正月の風物詩であちこちで見られた「凧あげ」も、今では「昔遊び?」と思うほど、珍しい光景になってしまいました。

※ 子供たちの凧揚げの様子を「動画Contents」ページでご覧ください。

澄み切った冬空に、高々と上がった凧。お日様にキラキラ輝く凧と、柔らかな日差しに照らされた子供たちの笑顔が、とても印象的でした。

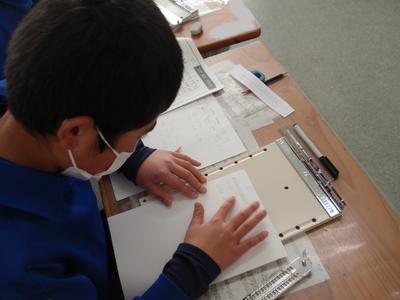

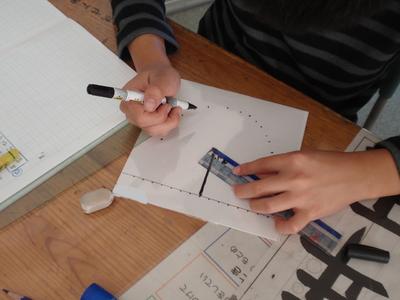

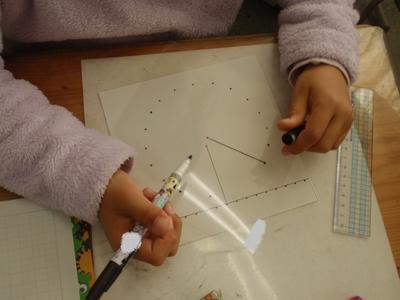

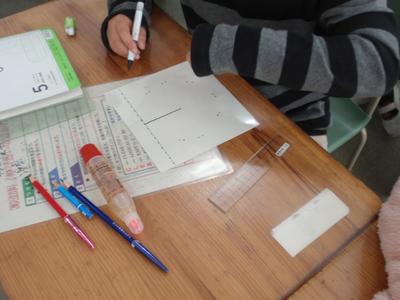

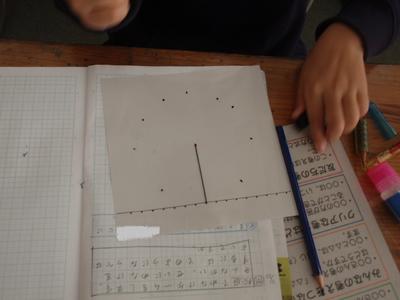

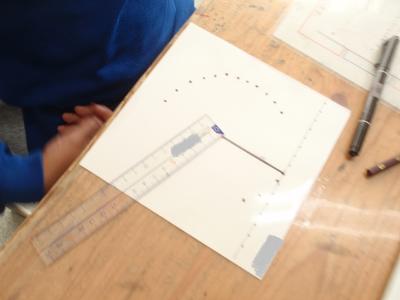

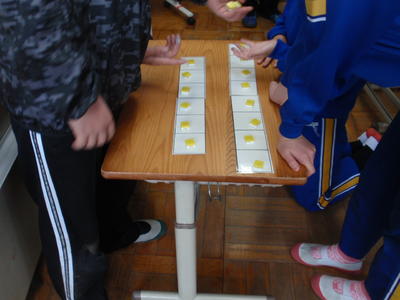

点字教室<4年>

昨日、4年生で「点字教室」を行いました。「いわき点訳グループ」の 岡田 美子 様、宍戸 栄子 様にお越しいただき、点字の歴史や由来、点字の成り立ち等について、ご指導いただきました。

まずは、点字表を見ながら、点字が打たれてあるシートを触って「あ・い・う・え・お」等を読んでみました。

子供たちも、点字盤を使って、実際に点字を打ってみました。点字は、裏側から打ち出すため、「書く」(裏側から打ち出す)ときには、「読む」(凸部を手で触る)ときの逆(左右対称)で打たなくてはなりまん。これが難しい・・・。

点字盤に用紙を置き、専用の定規をセットして、一点一点打っていきます。

打ち方が弱いと凸部が読み取りにくくなり、強すぎると穴が開いてしまいます。注意しながら、一点一点丁寧に打っていきました。

真剣な表情で集中して取り組む子供たちに、先生方からもお褒めの言葉をいただきました。みんなとても上手に打てました。

点字を打つのも読むのも、いかに大変か…。この活動を通して、子供たちは目が不自由な方々の苦労の一端を知ることができました。こうした活動を重ねることで、子供たちの心に、ノーマライゼーション(障害を持つ人と持たない人とが平等に生活する社会を実現させる考え方)の心が育っていくことを願っています。

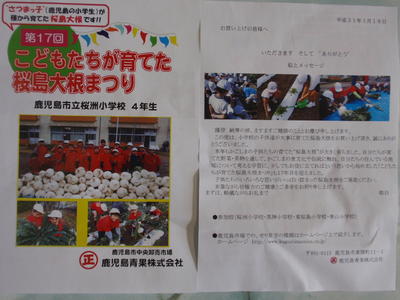

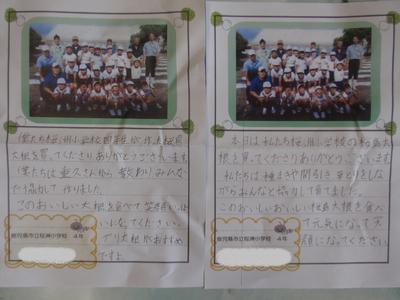

桜島大根がやってきた!

※ 昨日、市教委ネットワークに障害が発生したため、ホームページの更新ができませんでした。ご迷惑をおかけして、申し訳ありませんでした。

昨日、鹿児島市中央卸売市場の 鹿児島青果株式会社 様より、桜島大根が送られました。

これは、鹿児島市立桜洲小学校の4年生が育てた大根で、鹿児島市中央卸売市場で販売されたものの中から、2つを寄贈してくださいました。

4年生の子供たちからの、思いのこもったお手紙も添えられていました。

巨大な大根に、子供たちも驚きの声をあげていました。職員玄関を入ったところに飾ってありますので、ご来校された際に、ぜひご覧になってください。

鹿児島の皆さん、ありがとうございました。

「希望の松」剪定・消毒

本校のシンボル「希望の松」の剪定作業を行いました。これは、樹形を整え成長を促すため3年に1度行われるものです。あわせて、毎年行っている消毒も行っていただきました。

「高久小のシンボルが、いつまでも元気に子供たちを見守っていてほしい」そんな、皆様の思いで寄せられた基金が、希望の松に力を与えてくれています。ありがとうございます。

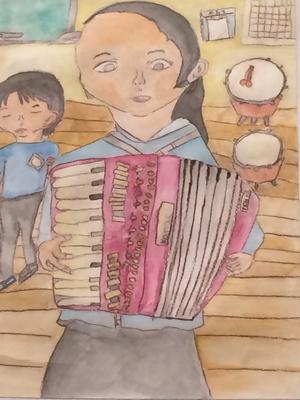

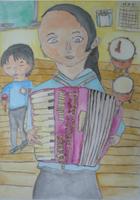

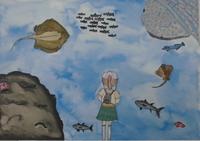

いわき児童造形展

1月19日・20日の2日間、いわき産業創造館(ラトブ)において、「第44回いわき児童造形展覧会」が開催されました。市内の小学生の「特選」に選ばれた絵画作品と、立体作品、双葉北小・南小の児童の作品、約350点が展示されました。

2日間で、約2,000名の方々が来場され、子供たちの思いが詰まった作品に感心しながら鑑賞されていました。本校から選ばれた(展示された)7名の児童の作品をご紹介します。

土曜学習「恵方巻を作ろう」

1月19日(土)、本校家庭科室において、門松寿司の店主、鈴木 三郎 様を講師にお迎えし、土曜学習「恵方巻を作ろう」が行われました。

酢飯や具材など、全てを門松寿司の鈴木様がご準備してくださいました。

「巻き簾」の上に海苔を置き、ご飯を広げておきますが、この分量(適量)が難しいんですね。

ご飯の上に、玉子やキュウリ、かんぴょう、いくら、さくらデンブ等の具材を並べていきます。この具材の大きさや量のバランスが、美味しい恵方巻を作るのに大切なんですね。

はじめての「巻き簾」に戸惑いながらも、鈴木先生の丁寧な手ほどきのおかげで、上手にできました!

完成!! とってもおいしい恵方巻ができました! お忙しい中、酢飯や具材などの細かな準の全てを一手に引き受けて下さった鈴木先生、本当にありがとうございました。

美しい響きに誘われて…

大休憩の時間、2階から聞こえてくる美しい音色に誘われ、音楽室をのぞいてみると、6年生がピアノの練習をしていました。一緒にいた6年生が、卒業式で歌う「流れゆく雲を見つめて」という曲であると教えてくれました。

練習途中と言いながらも、冬休み中に練習してきたようで、既に暗譜し、とても上手な演奏でした。

美しいメロディーに しばらく浸っていると、卒業式の映像が重なって見え、美しくも感傷的な響きに聴こえてきました。

※ 演奏の一部を「動画Contents」ページでお聴きください。

6年生が巣立つ日まで、あと43日です…。

鼓笛引継ぎオリエンテーション

鼓笛引継ぎの第1回目、「オリエンテーション」が行われました。

5年生が興味のあるパート・楽器を自由に体験し、自分が希望するパートを決めるためのものです。

6年生が、パートごとに、丁寧に手ほどきしてくれました。

希望が決まった5年生は、2月のオーディションに向け練習を開始します。

鼓笛移杖式は、3月7日(木)「6年生を送る会」の中で行われます。頑張れ!5年生!

インフルエンザに注意

現在、インフルエンザが市内で猛威をふるっています。今日現在、インフルエンザにかかっている子供はいわき市内で900名を超え、福島県内では4,000名を超えています。平方部だけでも240名にも上り、学級閉鎖する学校も出ています。

この週末、外出される際や人の多い場所に出かける際は、マスクの着用、帰宅後、食事前の手洗いうがいなどを励行し、感染しないようご注意ください。

また、おかしいな?と思ったら、早めに医療機関での受診をお勧めいたします。

二酸化炭素濃度検査

学校薬剤師の安田先生にご来校いただき、教室の「二酸化炭素濃度」を測定していただきました。

二酸化炭素濃度が上昇すると、思考力や集中力が低下し、一定の値を超えると、頭痛や眠気、倦怠感なども引き起こすといわれています。

1階の1年生教室で測定。オープンスペースで機密性が低いこともあり、基準値以内でした。

2階6年生教室で測定。2校時目終了直後(大休憩に換気)だったこともあり、若干高めの数値でした。

換気をする際には、空気が流れやすくすることが大切であり、窓を全開するよりも、対角線に窓を開けると効率よく喚起できることをご指導いただきました。早速試してみると、見事に風が入ってきて、空気の流れができました。

風邪やインフルエンザが流行しています。定期的に効率の良い換気をすることで、二酸化炭素濃度を下げるとともに、感染症予防にも努めていきたいと思います。安田先生、ありがとうございました。

なわとびコンテスト

福島県教育委員会が主催する「なわとびコンテスト」に、本校6年生がチャレンジを開始しました。これは、各学校で体育の時間等に行ったなわとびの競技結果(記録)を登録し、県内の小学生と競い合いながら、楽しく体力・運動能力の向上を図ろうとするものです。

昨日、6年生が「短なわ」の個人・ペアの種目に挑戦しましたが、いきなり好記録続出で、個人の「前回し跳び」2分間で、諸橋君が暫定1位(1月17日現在)になるなど、ベスト100位までに5人がランクインしました!

また、ペアの部「連鎖跳び」(2人が横に並び内側の縄の持ち手を交換し同時に跳ぶ)でも、渡邊さん大友さんペアが3位に入っています!

6年生のチャレンジ精神が、いろいろな力を開花させています。このチャレンジは、2月8日まで続きます。記録をどこまで伸ばせるか、楽しみです。

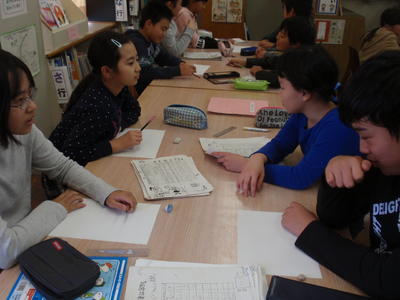

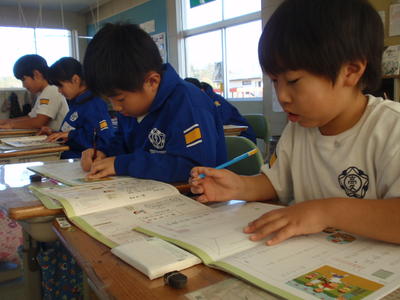

授業の様子

今日の授業のひとコマをご紹介します。

1年生は、「ぐにゃぐにゃ凧」を作っていました。ビニール製の洋凧に、足をつけ、思い思いに絵を描いています。

昔は、お正月の風物詩だった「凧揚げ」も、今では見かけることがほとんどなくなりました。子供たちが凧揚げを楽しんでいる様子を見るのが、今から楽しみです。

4年生は、鼓笛移杖式に向け、鍵盤ハーモニカの練習を開始しました。曲は、「フライングゲット」です。

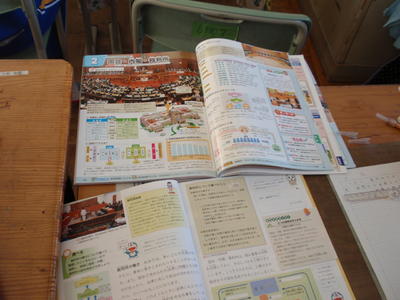

6年生は社会科で、「くらしと政治」について学んでいます。今日は、最近のニュースでもよく聞く「三権分立」(立法・行政・司法)について学んでいました。

5年生の社会科は、「くらしと情報産業」について学んでいます。今日は、災害時のメディア(放送局)の役割について学習していました。

きれいなノートですね!

3年生は、興味を持ったこと、調べたいことについて、図書室で調べ学習をしていました。昆虫や宇宙、動物など、子供たちの関心は多岐に渡っていました。

2年生は体育で、なわとびにチャレンジしていました。

前跳び、かけあし跳び、あや跳び、いろいろな跳び方に挑戦しています。

寒くなってきたこともあって、朝や授業で、なわとびに取り組んでいるクラスが増えてきました。

今年は、県教委がすすめる「なわとびコンテスト」にも挑戦します!

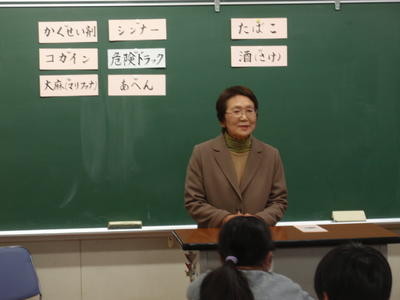

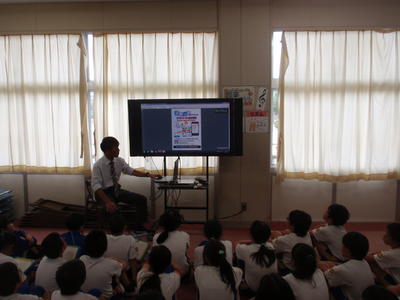

薬物乱用防止教室(6年)

5校時に、6年生を対象に「薬物乱用防止教室」が行われました。これは、平成7年以降の覚せい剤による検挙者の急増を受けた「第5次薬物乱用防止5か年戦略」に基づき年1回開催しているものです。

保護司で、福島県薬物乱用防止指導員の石田 冴子 様 を講師にお迎えし、薬物が体に与える影響や依存症の恐怖、身の周りにあふれる薬物と誘惑などについて、お話いただきました。

初めにDVDを鑑賞して、薬物の種類や危険性、依存症などについての基本的な知識を学びました。

その後、石田様からお話をいただきました。実は、福島県は薬物乱用による検挙数が、東北でも常にワースト1位・2位という状況で、中でも、いわき市はその割合が高いそうです。

薬物乱用…、あまり身近には感じていませんでしたが、決して他人事ではないのだと実感させられました。

石田様は、長く警察署にご勤務されてこられた方で、豊富な指導経験に基づき、薬物の恐ろしさや薬物が招く家族の崩壊などの事例についてお話ししてくださいました。貴重なお話に、子供たちも真剣に耳を傾け、たった一度だけでは済まない薬物の怖さと、「ダメ!ゼッタイ!!」を感じていたようでした。

卒業の足音…

休み時間、久しぶりに「鼓笛」の演奏が聞こえてきました。6年生が、3月7日の「鼓笛移杖式」にむけて、自主的に練習をしています。

5年生・4年生のパートが決まったら(2月)、6年生が下級生にそれぞれの楽器の演奏指導をしてくれます。

※ 6年生の鼓笛練習の様子を「動画Contents」ページでご覧ください。

6年生が熱心に練習する姿を見ていたら、卒業の日が近づいていることに改めて気づかされました。

6年生がアリオスに出かけているため、今日は5年生が国旗の降納をしてくれました。

…卒業まで、あと47日です。

こころの劇場(6年)

本日午後、6年生がアリオスで劇団四季のミュージカル「魔法を捨てたマジョリン」を鑑賞しました。この「こころの劇場」は、子どもたちの心に、「生命の大切さ」「人を思いやる心」「信じあう喜び」など、生きていく上で大事なことを、舞台を通じて語り掛けたい。そんな思いに共感する多くの企業が協賛して行われている劇団四季のプロジェクトです。

上演中の様子はお見せできないため、会場の雰囲気だけお伝えします。

今年の学習発表会で、劇団四季の「ライオンキング」を演じた子供たち。きっと、これまでとは違った思いで、劇を楽しんだのではないかなと思います。

夏井小学校の子どもたちと一緒にバスで移動しました。劇団四季の皆様、協賛各社の皆様、素晴らしい機会をご提供いただき、ありがとうございました。

校内書きぞめ会(4年・1年)

校内書きぞめ会最終日、今日は4年生と1年生で行われました。

4年生は「初日の出」に挑戦です。

1年生は硬筆「なかよく あそぶ」に挑戦しました。(すみません。出張のため写真が撮れませんでした…)

なお、今週「校内書きぞめ会」で書いた作品は、審査の後、1月21日から各学級の廊下等に展示されますので、ぜひご覧になってください。

樹木の手入れ

業務員の小林さんが、寒風吹きすさぶ中、樹木の手入れをしてくれています。樹形を整えたり成長を促したりするのはもちろんですが、子供たちの安全を第一に考え、いろいろな所に気を配ってくれます。

いつもありがとうございます。

小林さん(ちょうど木の陰で見えませんが…)に話を聞く子供たち。…これも大切なキャリア教育です。

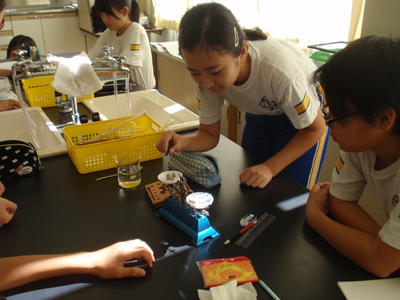

磁石につけよう

理科室から楽しそうな声が…のぞいてみると、3年生が理科で磁石の学習をしていました。身の回りの物の中から、「磁石に付くものと 付かないもの」を探していました。

お邪魔してみると、すぐに「実験台だ~」と言わんばかりに、子供たちが磁石を持って寄ってきました。

ネクタイピンにはくっついてぶら下がったけど、カメラには付かない・・・といろいろ試しています。

先日受検した「科学検定」でも、「日常に潜む理科」の問題が数多く出題されていたように、身の回りの事象を科学的に考察する力が重要であり、体験・実験を通して主体的に疑問を解明していく活動を大切にしています。

校内書きぞめ会(6・5・2年生)

今日は、6年生、5年生、2年生で「校内書きぞめ会」が行われました。

6年生は「雪の連山」という課題に挑戦です。

5年生の課題は「平和な里」です。

お正月らしい風景ですね。

2年生は硬筆です。「何にでもチャレンジ」をフエルトペンで書きました。

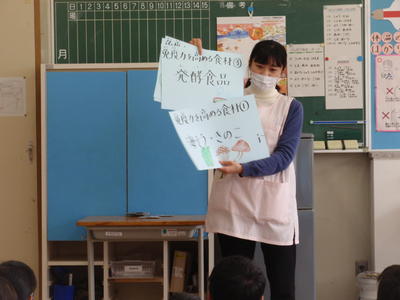

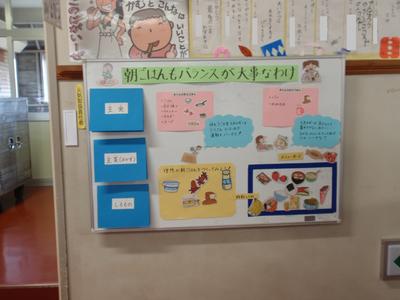

発育測定(上学年)

4年生から6年生の「発育測定」を行いました。

今日も、養護教諭から風邪に負けない丈夫な体づくりに関する食育講話を行いました。免疫力(体を丈夫にしウィルスと戦う)を高める食材は「海藻類・きのこ類」「緑黄色野菜」「発酵食品」(納豆・チーズ・味噌など)ご家庭でも、ぜひ参考になさってください。

高学年の身長測定では、170cmを軽く超える児童も! …うらやましい。

校内書きぞめ会(3年)

1・2校時に、3年生の「校内書きぞめ会」がありました。いわゆる「席書大会」で、今日この場で書いた作品の中で一番上手にできたものを飾って審査します。

3年生は、「お年玉」という字を、書初め用紙に書きました。

書きやすい場所を自分で選んで書きました。みんな、息をのむほど集中して取り組んでいました。

発育測定(下学年)

1年生から3年生の「発育測定」(身長・体重の計測)を行いました。

はじめに、養護教諭から「食と健康」に関する講話を行い、風邪やインフルエンザにかからない丈夫な体づくりへの意識を高めました。

「発酵食品」が体にいい! 納豆が体にいいことは、子供たちもよく分かっていました。

ちなみに、私の「納豆食べると、元気に なっとう!」というダジャレは、完全にスルーされました……。

前回(8月)に比べ、身長が5cmも伸びた子もいました!!

3学期始業式

17日間の冬休みが終わり、爽やかな晴天の下、3学期がスタートしました。

寒さが厳しい朝でしたが、保護者の皆様に見守られながら元気に登校してきた子供たち。その元気な声が、澄み切った青空に響いていました。

始業式で、今年の干支「亥」に関する話をしました。(下手くそな字ですが…。)

「猪突猛進」 この言葉、「考えや計画もなしに、ただ突っ走る」という、あまりいい意味ではなく使われることが多く、子供たちにいつも話している「考えて行動する」とは逆ともいうべき言葉です。でも、考えているだけでは前には進めません。時には、ごちゃごちゃ考える前にまず行動してみることも大切です。

3学期は、短い期間ではありますが、1年のまとめであると同時に、次年度の教育活動(教育課程編成)を決める大切な学期です。教育現場にも、「プログラミング教育」や「英語教育」など新たな風が吹いていますが、あれこれ悩む前に、まずはやってみる、行動を起こしてみる、ことを大切にしていきたいと思います。

各教室に、子供たちの元気な声が戻ってきました。

今、いわき市内でインフルエンザが流行しており、今日現在、罹患している小学生は130名を超えています。

ご家庭でも感染予防にご協力をお願いいたします。

「土曜学習」打ち合わせ会

今年最初の会議「次年度『土曜学習』打合せ会」が、13:30より本校において行われました。次年度は、5月の改元に伴う10連休等もあり、授業日数が今年度より5日少なくなります。それに伴う変更点、改善策、事業内容などについて、いわき市教育委員会・夏井公民館・高久公民館・夏井小・高久小の関係者が集まり話し合いました。

次回1月19日(土)は、門松寿司さんを講師にお迎えし「恵方巻づくり」です。お楽しみに!

高久児童クラブ

今日から「高久児童クラブ」もスタートということで、わざわざ新年のご挨拶に来てくれました。これから初詣に出かけるそうです。気を付けて!

仕事始め

新年、あけましておめでとうございます。年末年始休業も終了し、本日より通常業務に戻ります。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

仕事始めの今日、穏やかでさわやかな朝を迎えました。

仕事納め

本日28日をもって、年内の業務は終了となります。今年も大変お世話になりました。

「児童クラブ」の子供たちは、強風の中、寒さに負けずに元気いっぱいです。

年明けは、1月4日(金)が「仕事始め」となっております。どうぞ、良いお年をお迎えください。

第2学期終了~お世話になりました

本日で、81日間に及んだ長い2学期が終了しました。思えば、残暑厳しい中、大型扇風機を回しながらの「始業式」に始まった今学期、今日はジェットヒーターを炊いての「終業式」でした。夏・秋・冬と3つの季節を経て、たくさんの行事やイベントが目白押しの学期でしたが、子供たちは、目標を持ち、友達と協力して一生懸命に取り組んできました。うまくいった事、うまくいかなかった事、その全ての経験が、子供たちを大きく育ててくれました。

2学期はPTA行事も多く、保護者の皆様には大変なご苦労をおかけしましたが、皆様のご理解とご協力のおかげで、無事終えることができました。心より感謝申し上げます。

「2学期の反省と冬休みの目標」の発表(代表児童3名)

自分を見つめ直して2学期を振り返った、とても上手な発表でした。

平方部書写・絵画展に入選した児童のみなさんです。

6年生が代表して賞状を受け取りました。おめでとう。

生徒指導担当から、冬休みの過ごし方の確認をしました。

「交通事故」「火遊び」「不審者」「けじめのある生活」「すすんであいさつ」の5点を再確認しました。

「愛校活動」 今年最後の清掃、前半はいつもの清掃場所の掃除をしました。

後半は、各学級で机やロッカー、下駄箱などのすす払いをしました。

「学級活動」 通知表をもらって、ドキドキの瞬間です。

2学期の全活動が終了! 晴れやかな笑顔です。

今日は、「一斉下校」で担当の先生と一緒に下校しました。

年末年始、頑張った2学期の疲れを癒し、ご家族でよいお年をお迎えください。

お楽しみ会

いよいよ明日で2学期も終わりということで、昨日と今日、各学年で「お楽しみ会」や「クリスマス会」が行われていました。その一部をご紹介します。

「じゃんけん列車」楽しそうな歌声が響いていました。

※ その様子を「動画Contents」ページでご覧ください。

「ドッジボール」白熱のゲームでした。

※ その様子の一部を「動画Contents」ページでご覧ください。

「ティーボール」寒風に負けず、走り回っていました。

「ケードロ」このゲームがとっても愉快でした!!

※その様子を「動画Contents」ページでご覧ください。

「宝探しゲーム」欲しい宝は見つかったかな?

「クリスマス会」 いろんなゲームで盛り上がりました。

「ペットボトルボーリング」 ナイス ストライク!!

先生のギターにあわせてみんなで「ジングルベル」を歌いました。

クリスマス給食

今日の給食は、子供たちのお楽しみ「クリスマス特別献立」でした。

ミネストローネ、チキン、ロールパン、デザートはババロアでした。

いよいよ年の瀬も押し迫ってきたことを感じながら、おいしくいただきました。

ロジック算数「優秀賞」

またまた4年生から、ロジック算数 レベル10クリア者が出ました。

今回は何と3名も! おめでとう!! ・・・いい笑顔です。

特設陸上部「タグラグビー教室」

今日の特設陸上部の練習は、いわきラグビー協会の 柴崎 貴史 様を講師にお迎えし、「タグラグビー教室」を行いました。柴崎先生は高久小学校のご出身(先輩)でもあり、現在、県内各地で子供たちにスポーツの楽しさを指導しておられます。

柴崎先生のお人柄と絶妙なトークに、子供たちは早くも大盛り上がりです!

まずは、2人組でタグを取るゲームで、攻撃と防御を学びました。

次に、横一線に(何重にも)並んだ相手にタグを取られないよう、次々に突破していきトライを目指します。このゲームで、ステップの切り方や、協力(連携プレー)の大切さを学びました。

ランニングしながら後ろにパスを回す練習です。楕円のボールと、前に投げてはいけないという、ラグビー独特のルールを体感します。

いよいよ、試合形式での練習です。攻撃と防御を交代しながら、短いスパンで試合を重ねるうちに、だんだんとコツをつかんできたようです。

意外にも、女子の活躍が目立ちました。

※ 試合形式での練習の様子(トライの様子)を「動画Contents」ページでご覧ください。

ボール運動が得意ではない子も、寒い中、目一杯走り回ってたのしんでいました。

来年、日本で、世界三大スポーツイベントの一つ「ラグビーW杯」が開催されます。ラグビーの「ノーサイド」「One for all,all for one」の精神は、子供たちの心に、スポーツ以上の何かを残してくれるものと考えます。

柴崎先生が所属する「IWAKIユニバース」のタグラグビー教室は、毎週金曜日19:00から磐城高校で行われているそうです(次回は1/18~)。参加は無料で事前申し込みも不要、レベル別の教室で指導が受けられるとの事ですので、興味のある方は、ぜひ参加してみて下さい。

詳しくは、こちらでご確認ください ⇒ https://i-univ.org/

柴崎先生、お忙しい中、楽しい教室、本当にありがとうございました。

全校集会

今日の全校集会も、たくさんの表彰がありました。おめでとう!

市児童造形展入賞者。このうち、特選に輝いた7名の作品は1月19日(土)・20日(日)にラトブに展示されます。

JA書道展「銅賞」1名、「奨励賞」2名

今年、初めてチャレンジした「科学検定」での、5級・6級合格者6名。

表彰の後のみてみてタイムでは「世界が一つになるまで」を、下学年(1番)・上学年(2番)で分けて歌い、お互いの歌声を聴きあいました。

土曜学習「埴輪づくり」

15日(土)夏井公民館において、土曜学習「埴輪づくり教室」が開催されました。勾玉づくりにつづき、今回も「いわき考古資料館」の皆様が指導してくださいました。

「人型埴輪」づくりに挑戦するグループ。

「円筒型埴輪」づくりに挑戦するグループ。

完成! オリジナリティあふれる、素敵な埴輪ができました。乾燥・焼成した後、「いわき市生涯学習プラザ」に展示される予定です。

神谷作からは、国の重要文化財に指定されている「埴輪男子胡座像(天冠埴輪:てんかんはにわ)」も出土するなど、この地区には多くの古墳があり、たくさんの埴輪が出土しています。

熱心に励む子供たちを見ながら、この埴輪づくりが、地域の良さを知るきっかけになればいいなと感じました。

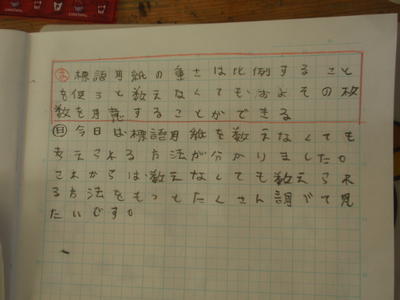

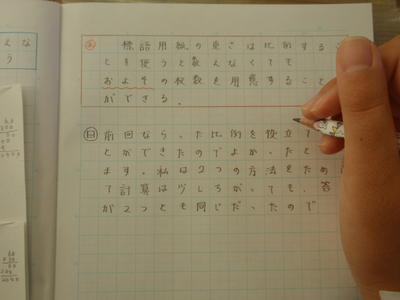

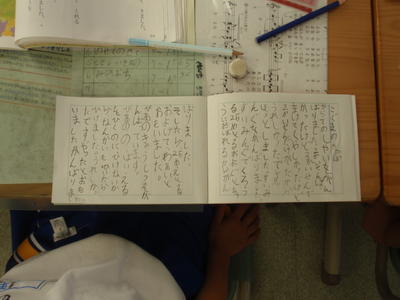

新聞を活用した学習

9月に実施した「リーディングスキルテスト」(「学校だよりNo.6_9月号」に関連記事掲載)でも明らかになったように、「読む力」の低下が学力低下の大きな要因の一つに挙げられています。

そこで、今年度より、パワーアップタイムや宿題などで、「こども新聞」を読み感想を書く学習を取り入れています。記事を正しく読み解き、書かれた内容を理解し、そこから課題や論点を見出し、自分なりの考え(感想)を持つ。「読書」とは異なるこの一連の活動が、子供たちの国語力育成に資するものと考えています。

以下は、4年生のシートです。

「学校の運動部活動に係る活動方針」策定

福島県教育委員会の「運動部活動の在り方に関する方針」及び、いわき市教育委員会「いわき市立小中学校部活動運営方針」などを受け、本校の「学校の運動部活動に係る活動方針」を策定しました。

今年度新設した「特設陸上部」などの活動が、安全かつ効果的に行えるよう定めたものです。児童の健全育成に資するよう、今後、この方針により活動を進めてまいります。

※「学校案内」メニューの下部にデータを掲載しておりますので、ご確認ください。

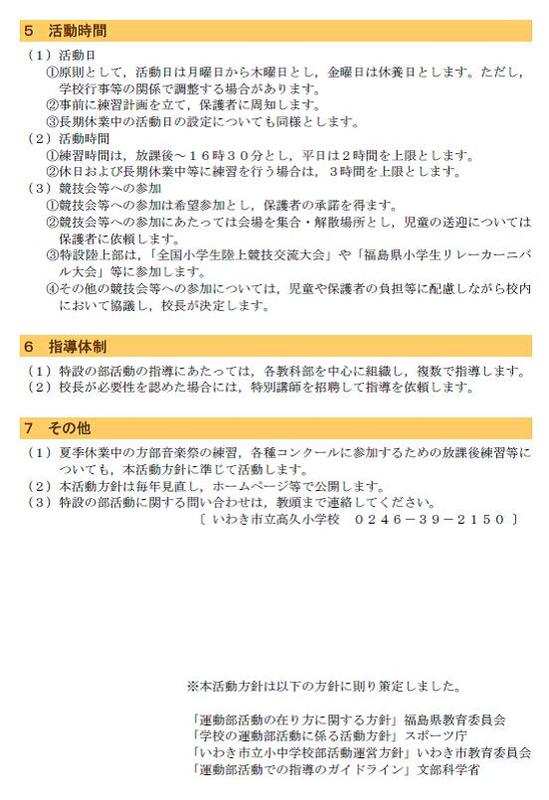

「朗読」クリスマススペシャル

今日の「お昼の放送」で、先週に引き続き、学校司書の山本先生の「朗読」がライブ放送されました。

クリスマススペシャルで、「ペンギンハウスのメリークリスマス」という本の朗読を、3週連続で放送してくださっています。今日は、その2回目。山本先生の柔らかで軽妙な語り口に、子供たちは本の世界に引き込まれ、静かに聴き入っていました。

※ 素敵な朗読の様子を「動画Contents」ページでご覧ください。

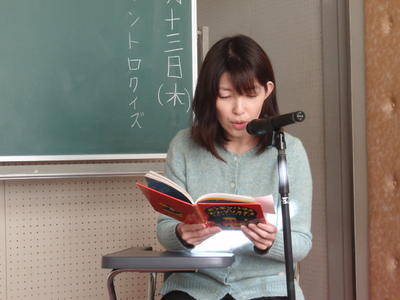

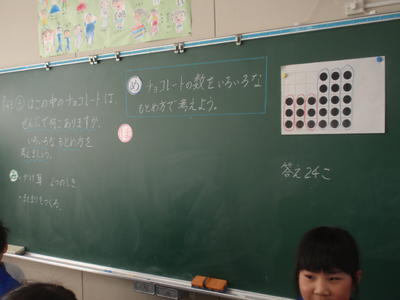

授業の様子

今日の授業の様子をご紹介します。学期末の慌ただしさの中、どの学年も2学期のまとめの学習に励んでいます。

4年生体育「タグラグビー」

※ 来週月曜日(17日)には、「タグラグビー教室」があります。4年生以上なら誰でも参加できますので、ぜひ参加してください!

4年算数「大きな面積の単位」

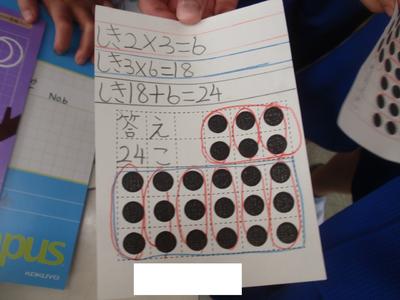

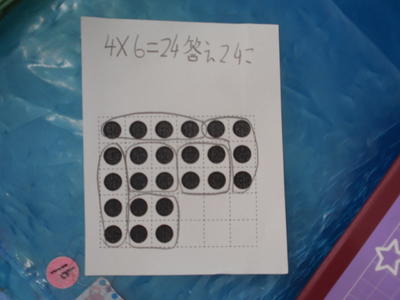

2年算数「かけ算」

●の数を、いろいろな考え方で求めます。多様な見方をすることは、「豊かな感覚」を身に付けるのに大切です。また多様な求め方を整理する過程で、算数の様々な決まりや法則にも気づいていきます。

5年算数「単位量当たりの大きさ」 「デジタル教科書」を活用しての授業でした。

1年国語「漢字の復習」 2学期に習った漢字のおさらいです。

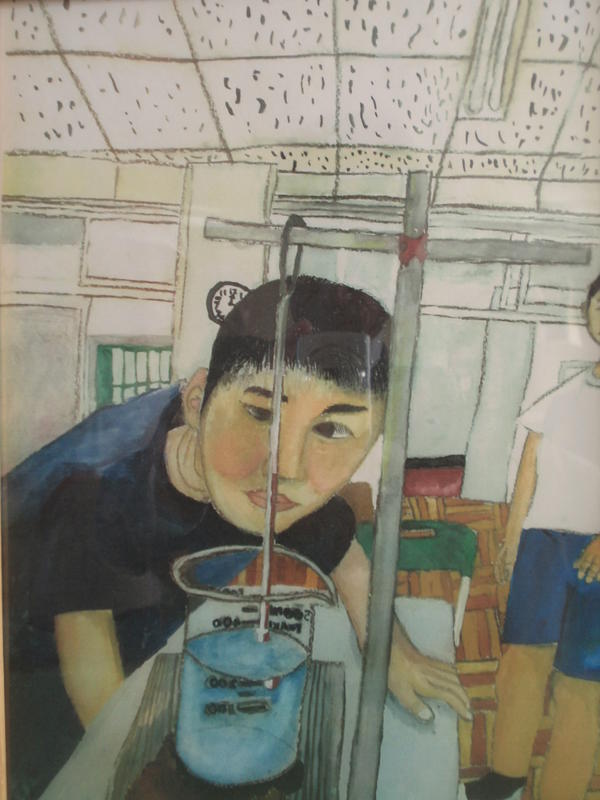

高久美術館2

10日の記事でお知らせしましたが、6年の坪根君が「第43回福島県児童画展」で「特賞」(福島県で2番目の賞)に輝きました。その作品をご紹介します。 ※ 昨年(5年生時)に描いた絵です。

タイトルは「真剣なまなざし」です。

温度計が水の中で屈折して見える様子や、光があたっているTシャツの背中の色や手の影などの「細かな描写」と「繊細なタッチ」、そして、実験の経過を真剣に見つめる友達の様子が伝わってくる「見事な構図」。本当に素晴らしい作品ですね。

高久美術館

子供たちの作品をご紹介します。子供たちは、思い思いの手法や構図で、描きたいシーンや思いを上手に表現しています。子供たちが、どんなことをイメージして、何を伝えたくてこの絵を描いたのか・・・そんなことを考えながら、「配色」「筆づかい」「構図」「技法」などに注意して鑑賞すると、いろいろな発見があります。ぜひ、よーく鑑賞してみてください。

「2年生の作品」

「3年生の作品」

「4年生の作品」

2年生が今日の授業で作った粘土細工も、いくつかご紹介します。テーマは、「私の好きな動物」です。

なかよし会

今日のパワーアップタイムで、「なかよし会」(校外子ども会)が行われました。

方部ごとに集まり、2学期の朝の通学の状況や放課後の過ごしかた等についての反省と、危険箇所の確認などを行いました。

冬休みの「生活のきまり」についても確認しました。2学期も、あと7日で終了です。安全で有意義な冬休みにするためにも、約束やまりを守って生活できるよう話し合いました。

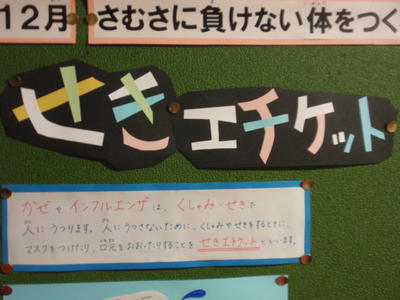

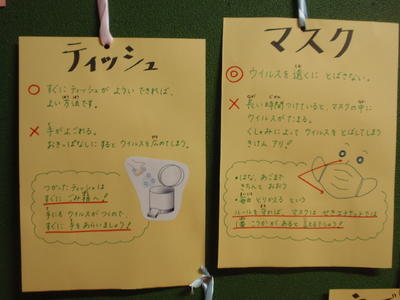

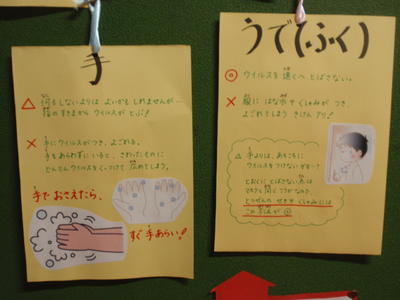

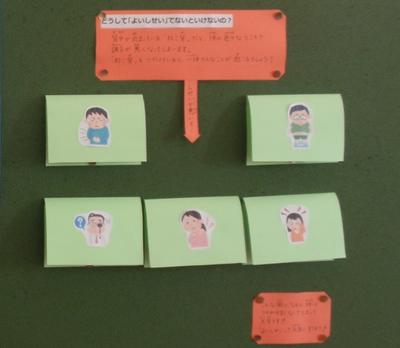

咳エチケット ~ 保健室より

12月の保健室前の掲示をご紹介します。

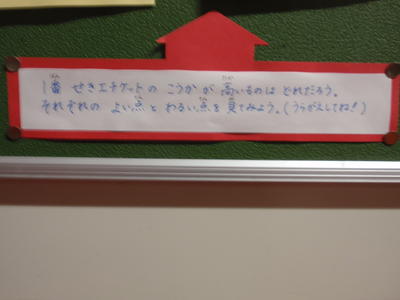

今週に入り、朝は氷点下を記録するなど、一気に真冬の寒さが襲ってきました。風邪が流行る季節に備え、今月は「咳エチケット」についてです。

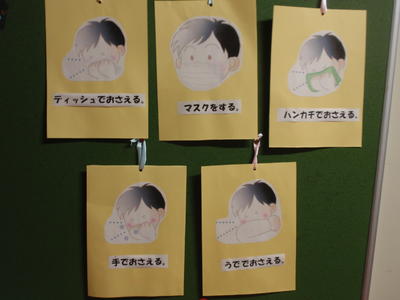

それぞれの対処法の効果について、考えてみて下さい。

一番効果が高いのは、やはりマスク。でも正しい使い方が大切ですね。

この「顔をさわるのがよくない」とTVでも指摘していました。人は、無意識に顔をさわっていて、手に付いた菌が口や鼻から感染してしまうのですね。

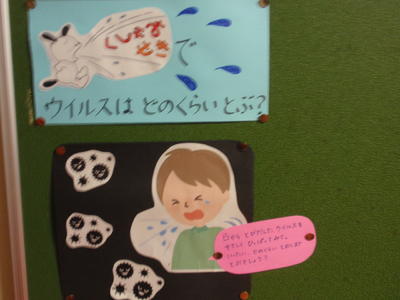

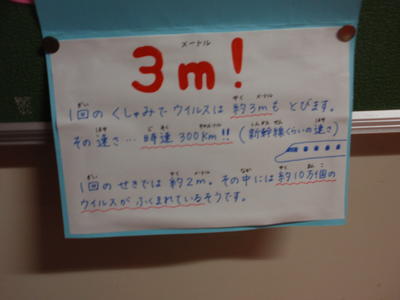

では、くしゃみや咳は、どの位飛んでいるのでしょうか?

なんと3m!しかも、すごいスピード!

風邪などの感染症は、主に「飛沫」と「接触」で感染します。正しい対処法で、寒い冬を元気に乗り切りましょう。

表彰がいっぱい!

今日の全校集会、た~くさんの表彰がありましたので、ご紹介します。

「第30回NPOふるさと小中学生俳句プラザ俳句大会:入選」9名

「第22回子供環境研究発表会:いわき地域環境科学会 会長賞」3年 井上くん「いわき七浜のふしぎ」

「第72回福島県下小中学校音楽祭(第3部創作)いわき地区大会」『課題A-1』入選 5年 松本さん、努力賞6名

「第43回福島県児童画展:特賞」 6年 坪根くん ※ 前年度の作品です。福島県で2番目にあたるスゴイ賞です!

入選7名。シーラカンスを描いた大作に、みんなから「おーっ!」という声が上がっていました!!

「第45回高久地区剣道大会」2年の部 優勝 上村さん、3・4年の部 優勝 石口さん ほか多数

高久小の子供たちの頑張りの証ですね! 実は、他にも賞状が届いていましたが、集会の時間がなくなってしまうため次週に回しました。うれしい悲鳴でした。 みんな、おめでとう!!

リクエスト給食

今日は、高久小学校の子供たちが選んだ「リクエスト給食」でした。健康委員会の子供たちが考えた2種類のメニューから、全校生の投票で選ばれたメニューです。

大人気の「ツナごはん」をメインに、笹かまの磯辺揚げ、味噌汁、ヨーグルトと、とてもバランスの良い献立でした。さすが、健康委員会! 美味しいだけでなく、栄養のバランスもちゃんと考えた素晴らしい献立でした。ごちそうさまでした。

みてみてタイム

今日の全校集会は「みてみてタイム」。4年生の発表でした。手話教室で学んだ手話を紹介し、みんなでやってみました。その後、「もものけ姫」をリコーダーで演奏しました。

※手話とリコーダー演奏(初めが切れてますが…)の様子を「動画Contents」ページでご覧ください。

高久地区剣道大会

本日、本校体育館において「第45回高久地区剣道大会」が行われました。

はじめに、先生方と子供たちの演武がありました。

模擬刀を使った組手や、真剣を使った抜刀演武などの迫力に、子供たちも固唾をのんで見入っていました。

※ 抜刀演武の様子を「動画Contents」ページでご覧ください。

子供たちの演武。

いよいよ試合です。最初の「小学2年生の部」から、素晴らしいスピードと気合で、見応えのある試合が続きました。

小学3・4年生の部

※試合の様子を「動画Contents」ページでご覧ください。

最後は、小学校高学年・中学生の部。さすがに迫力が違いました。

武道は「技の鍛錬を通して心を磨く」ものですが、対戦相手に勝つためには、まず、自分と向き合い・己に克つことが求められます。真冬の寒さの中、裸足で真剣勝負を繰り広げた子供たち。その熱気と凛とした姿勢に、日本の古き良き伝統が伝わってきました。

授業の様子

4年生の図工、木材にくぎを打ったり、のこぎりで切ったりする活動です。

6年生の理科、「塩酸」と「炭酸水」2種類の酸性水溶液に、「アルミニウム」と「鉄」2種類の金属を入れ、金属の変化を観察します。

※ 金属が変化する様子を「動画Contents」ページでご覧ください。

3年生の体育、「開脚とび」「閉脚とび」「台上前転」など、いろいろな技に挑戦しています。

授業後の片付け。分担などを指示しなくても、協力してあっという間に片づけてしまう3年生。素晴らしい!

5年生の体育、走り幅跳びの1時間目でした。今年、大活躍した6年生の先輩の連続写真を見ながら、幅跳びの5つの動作の流れをを確認しました。

先輩が目標となり、来年の陸上大会に向けて後輩に思いをつなぐ・・・、素敵なことですね。

「科学検定」受験

放課後、5・6年生の希望者15名が「科学検定」にチャレンジしました。科学は、日常生活において多くの場面で出会うため、「普段の生活で起きること」に関する問題が出題されます。問題を解くことを通して、科学的な視点、自然観を身に付けることを目指す、新学習指導要領のねらいに準拠したテストです。

まずは、検定に向け過去問を解いてみることで、科学的な見方・考え方を養いました。

テストは、9月に6年生が受検した「リーディングスキルテスト」と同様に、CBT方式(コンピュータで行う方式)で行われました。

60分間で50問を解くハードなテストですが、子供たちは真剣に取り組んでいました。

冬支度

12月に入り、本校でも冬支度を始めています。各教室にストーブを設置し、1~4年教室の出入口に透明カーテンを取り付けました。

本校東校舎はオープンスペースの作りで教室と廊下の境がなく、ストーブをつけてもなかなか温まりません。そこで、出入口にカーテンを設置して、冷気の流れを少しでも遮断しようと努めています。

冬のような寒さが到来したと思ったら、暖かい日が続くなど、気温の大きな変化で体調を崩す子も増えています。風邪予防のため各学級に加湿器も設置し、残り12日となった2学期を元気に過ごし、楽しく冬休みを迎えられるようにしたいと思います。

特設陸上部練習「サッカー」

今日は特設陸上部の練習日でした。先日、講師の竹内先生に教えていただいたトレーニングメニューで体をほぐした後、「サッカー」(フットサル)に取り組みました。ハーフコートで4チーム編成で2試合、フルコートで2チーム編成で1試合、子供たちは狭い体育館を走り回り汗を流していました。

来週11日(火)は「ソフトバレーボール」、17日(月)は「タグラグビー」(外部講師)を行う予定です。4年生以上なら誰でも参加できますので(申込み不要、16:30にお迎えをお願いします)、たくさんの参加をお待ちしております。

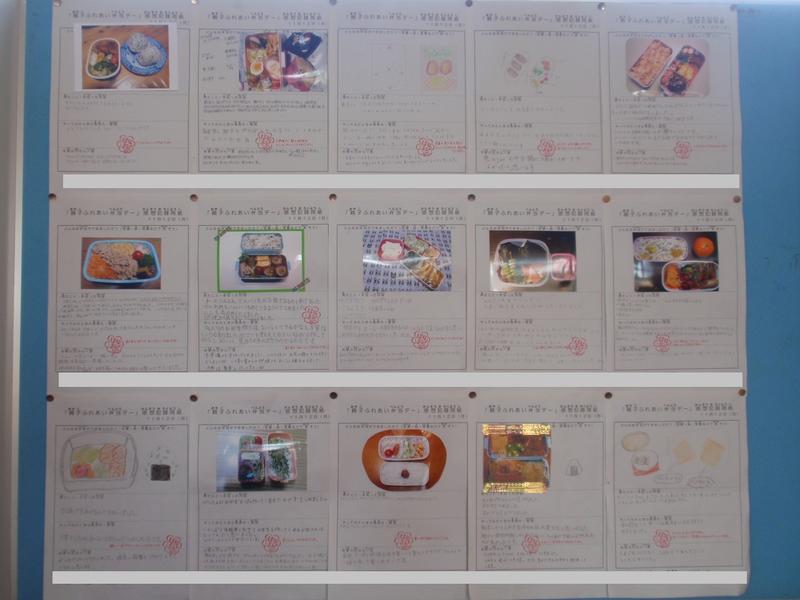

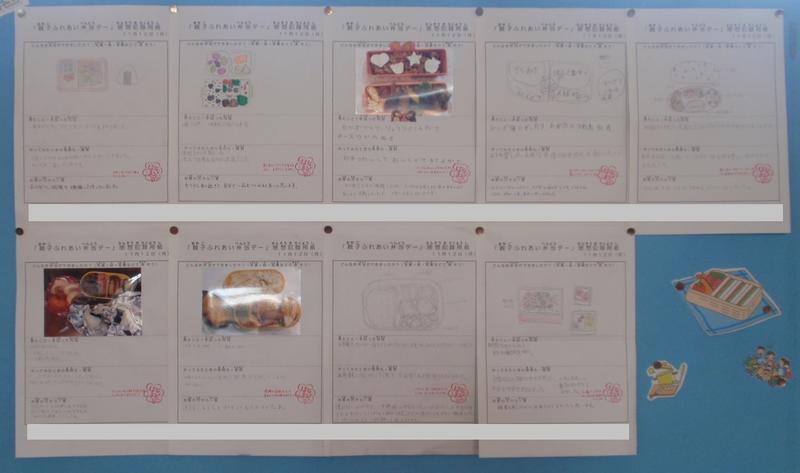

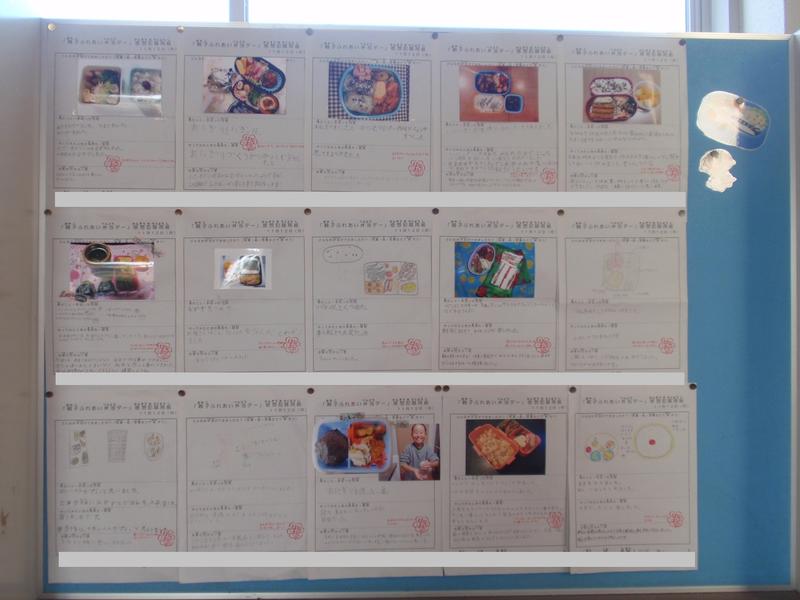

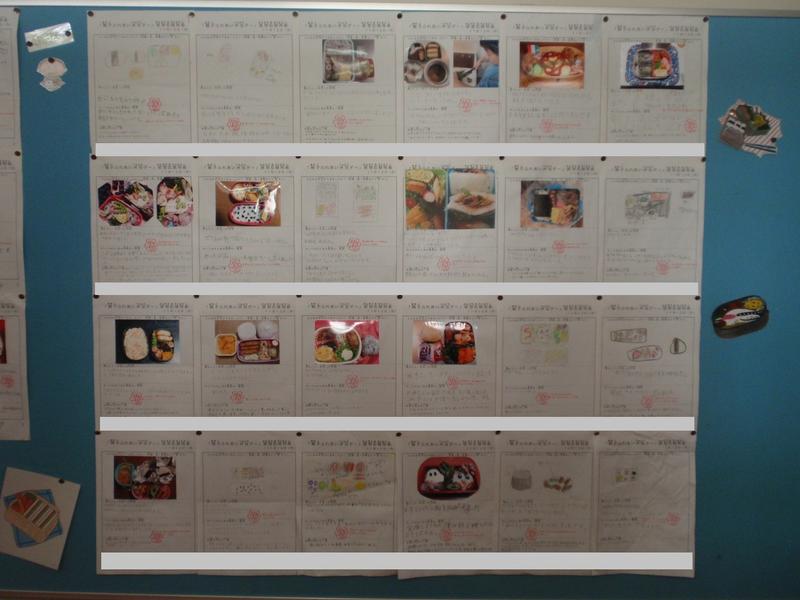

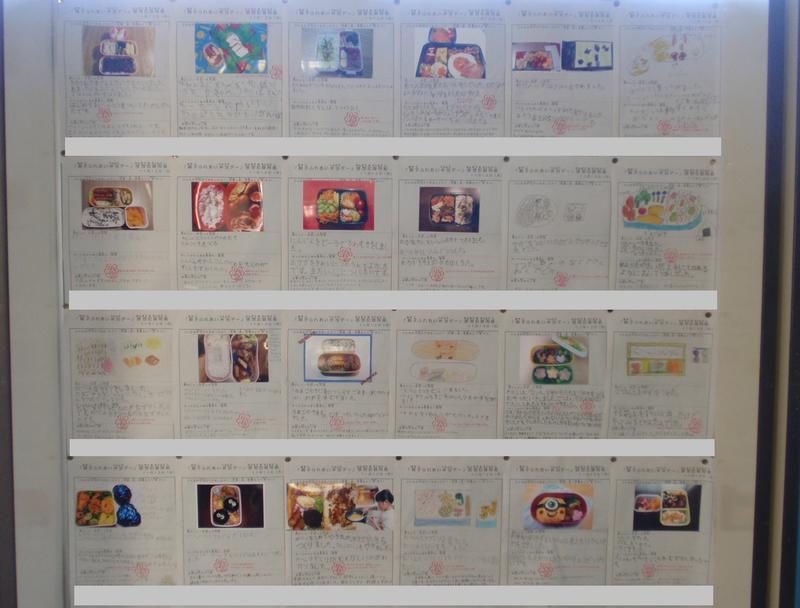

「親子ふれあい弁当デー」の感想

11月12日に実施した「親子ふれあい弁当デー」では、お忙しい中、ご協力いただきありがとうございました。お家の方が作ったお弁当を弁当箱に詰めた子、おかずを一品作った子、お弁当を全部一人で作った子、学年に応じていろいろな子がいましたが、どれも楽しい思い出になったようです。

お弁当作りに関わることで、これまで以上にお弁当のありがたみを感じ、舌だけでなく、心でも味わって食べるようになってくれたらいいなぁと思っています。

「5・6年生の感想」

「3・4年生の感想」

「1・2年生の感想」

先人の思い…

このところ高久地区を支えてこられた方々の訃報が相次ぎ、何度か葬儀に参列させていただきました。

「人は生まれ、人は逝く」・・・それが自然の摂理ではありますが、人生の最期に立ち会わせていただき、その生涯に想いを馳せると、一人の命は、たくさんの人に支えられ、たくさんの人を支えていることを実感します。

そんな中、ある方の告別式での言葉に、強く胸を打たれました。その方は、軍人として戦争にも行かれ、その後、高久地区の発展のために大変なご苦労をされた方でした。その方が、晩年、ご家族にこう話されていたそうです。

「こんなに いい世の中だ…。一日でも長く生きる。」

焼け跡の灰の中から立ち上がり、急速な戦後復興を遂げた我が国の偉大な先人たち…。ヨーロッパが200年かかった近代化を、わずか40年で成し遂げた日本の復興は、世界史上の奇跡といわれています。そんな幾多の苦難を乗り越え、平和で豊かな日本を築いてくださった方の言葉に込められた思いを推察すると、万感 胸に迫るものがあります。

激動の時代を駆け抜けてこられた方々のご冥福を心からお祈りするとともに、高久地区の礎を築いてくださった先人たちの思いをしっかと受け止め、命の尊さや平和のありがたさを、子供たちに伝えていくことを胸に誓い、会場を後にしました。

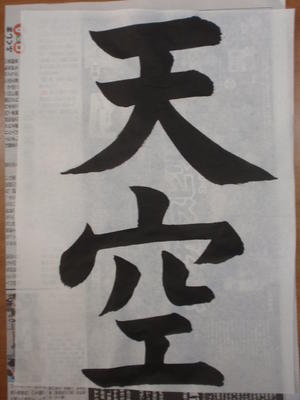

市書写展・造形展に出品

市書写展・造形展に、本校から出品する作品をご紹介します。年明け1月にラトブで開催されますので、子供たちの力作をご覧に、ぜひ足をお運びください。

市書写展は、1月13日(日)・14日(月)㊗にラトブで開催されます。

市造形展は、1月19日(土)・20日(日)にラトブで開催されます。

土曜学習「楽しい陸上教室」

本日、本校校庭で土曜学習「楽しい陸上教室」が開催されました。中学校で陸上をご指導されている、鷺谷仁先生、内桶あさ美先生、鈴木奏美先生にご指導いただきました。

低・中・高学年別の3グループに分かれて、発達段階に応じたメニューでご指導いただきました。

ラダーやミニハードルを使って、走りのポイントを学んでいきます。

高学年は、200m☓6人のリレーを3セット行いました。

様々な練習メニューで、正しい走り方につながる動きを、楽しく学びました。先生方、ありがとうございました。

書写特別練習

本校教頭が指導してきた、「市書写展」に向けた放課後特別練習会も、今日が最終日。素晴らしい作品が仕上がりました。

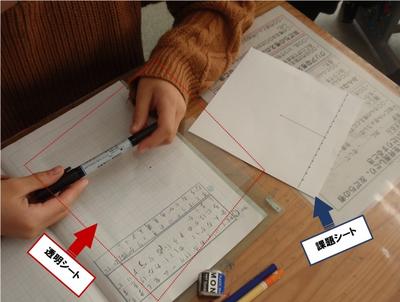

算数科授業研究<3年>

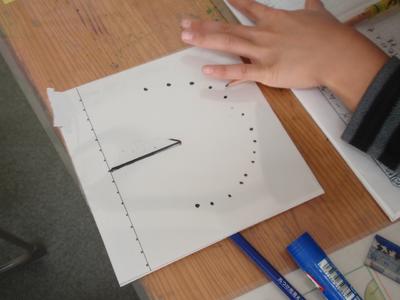

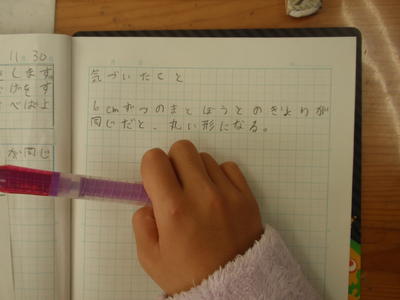

5校時に、3年生算数科「まるい形を調べよう」の授業研究会があり、夏井小学校の先生も参観してくださいました。「円」の概念、半径・中心などの用語を知る授業です。

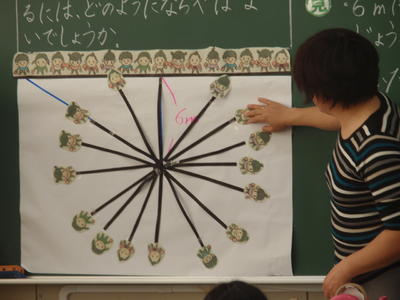

的の棒めがけて全員一斉に投げる「輪投げゲーム」をしよう!という導入から、どう並べば公平かを考えました。

体育の時間の「玉入れゲーム」を想起した子供たちは、「真っ直ぐに並んだから、端のほうは投げにくかった」「真ん中だったからラッキーだった」などの意見から、公平にするには「的からの距離が同じになるように並べばいい」という結論に。

個々に、「玉入れゲーム」の図である「課題シート」の不公平を解消する並び方を、「透明シート」にかいていきます。的棒を赤い点(中心部)として、人が並ぶところに点を打っていきます。

赤い点から同じ長さの場所に点を打っていきます。この作業が、後に驚きをもって円の概念を理解させることになります。

同じ長さ(6cm)の線を引いて、確認しながら点を打つ子も。この方法は、後に「半径」を知る手がかりになります。

定規を使わずに、竹ひごを使って点を打っていく効率のいい方法も。これも、後に「半径」を知る手がかりになります。

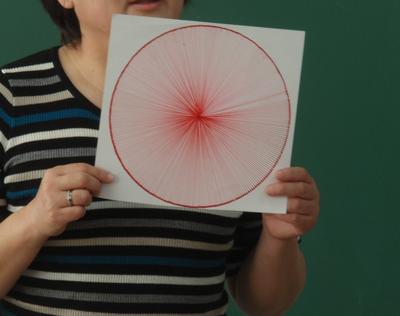

いろんなシートが出来上がったところで、互いのシートを見比べ、気づいたことを話し合います。

「透明シート」を重ねて見ると、何かに気づき始めました。

的棒から同じ長さに点を打つと、「丸い形になる」「時計みたいな形になる」など、身の回りの「円」の形に似ていることに気づきました。

クラス全員分を回収して重ねてみると、個々のシートだけでは点が少なく気づかなかった子も、「わあー丸くなった!」「観覧車だ!」と、驚きを持って「円」になることを実感していました。

この活動を通して「円の定義:平面上のある定点から等距離にある点の集まり」を理解することができ、円の概念や図形に対する豊かな感覚を身に付けることができます。

その後、担任が書いてみた無数の「半径」を見た子供たち、「わー、すごい!お疲れ様でした!」。自分の活動と合わせて、半径(中心から円周まで引いた直線)が無数にあることを理解していたようです。

今日の授業、ゲームなどによる導入の工夫「教材との出会い」により、子供たちが課題意識を持ち、最後まで一生懸命に活動しながら楽しく思考していました。「価値ある活動」が、深い(真の)理解を可能にし、算数の楽しさを実感した素晴らしい授業でした。

特設陸上「トレーニング教室」

今日の特設陸上部の活動は、プロのスポーツトレーナー 竹内 辰徳 様 を講師にお招きし「トレーニング教室」を行いました。

まずは、ストレッチで体をほぐしました。このストレッチで、股関節や下肢の柔軟性が、かなり高まりました!終わった後のスッキリ感がとっても気持ちいいストレッチでした。

2人組で、体幹の強度をチェックする運動、「自分の体を知る」ことがトレーニングの出発点なのですね。

体の組成や、どの筋肉を使っているか等についてのお話に、子供たちも興味深く聞いていました。

自重(自分の体重)を使い、ゲーム性のあるトレーニングの数々、子供たちの発達段階にあった適切な負荷で、体の芯(軸)を楽しく強化できるトレーニングの数々…、私たち教員にとっても、貴重な研修の機会で大変勉強になりました。

教室後の感想を聞かれ、間髪おかずに「楽しかった―!」と答える子供たち。2時間があっという間に感じるほど、楽しくためになる特別教室でした。

竹内先生、お忙しい中、ありがとうございました。

お芋パーティー

2組・3組合同で、学校の畑で作ったさつまいもを使って、美味しいスイーツ作りに挑戦しました。

機械を使わずに、メレンゲを上手に作りました!

スイートポテト用に芋をつぶしていきます。

大学芋は、火が通りやすいようにスティック状に作りました。

完成!!

職員室にも、差し入れをたくさんいただきました。甘さもちょうどよく、と~っても美味しいデザートでした!ごちそうさまでした!!

照度検査

本日、学校薬剤師の安田先生にお越しいただき、教室の「照度検査」を行いました。黒板の前、机の上、窓際、廊下側など、様々な場所の照度を測定して、明るさが適正かを調べていただきました。

これからの時期は、日差しを避けるためカーテンを閉めていることが多く、明るさが心配でしたが、全ての教室・場所で適正以上の照度でした。安田先生、お忙しい中、ありがとうございました。

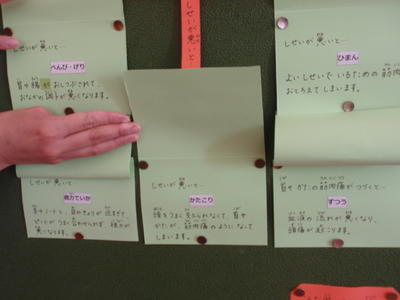

保健室から

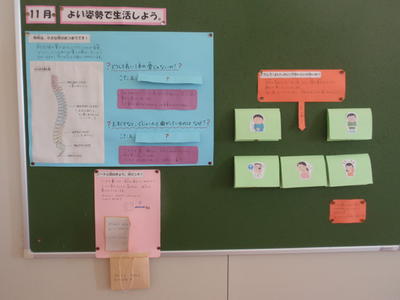

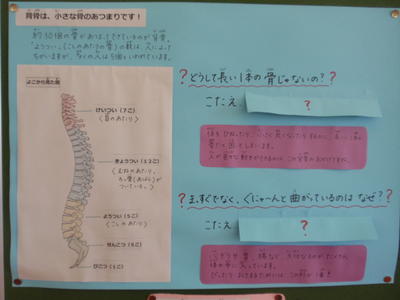

遅くなりましたが、今月の保健室前の掲示をご紹介します。11月は「よい姿勢」の大切さについてです。

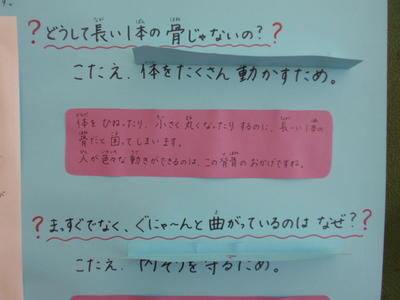

背骨の不思議についてのクイズを2問。

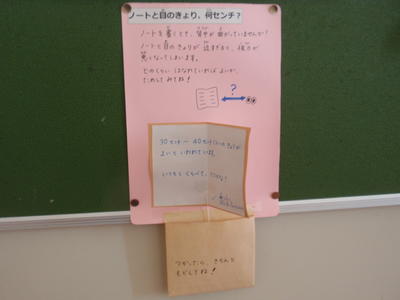

ノートと目の適正な距離はどの位?

思った以上に離れていますね。(「えんきん」位?)

悪い姿勢が招く、様々な悪影響について紹介しています。

「健康な体」は、全ての活動のもととなる大切な要素です。日頃からの心がけ(意識)と習慣化が大切ですね。

朝の活動

晩秋の澄み切った朝、寒さにも負けず、子供たちは元気に活動しています。体操着に着替えると、校庭に飛び出していきます。

寒い季節には、やはり「なわとび」が一番人気のようです。

「長なわ」は、チームワークを高めるのに最適。今年は「長なわチャレンジ」にも挑戦する予定です。

「走ろう会」が終わっても、継続して「ランニング」に取り組んでいる子供たちもいます。

「鉄棒」で逆上がり等の技を磨いています。

季節は、足早に冬へと向かっていきます。運動の習慣化により「丈夫な(健康な)体」づくりを推進することはもとより、継続することチャレンジすることで「強い心」を育てていきたいと考えています。

「赤い羽根共同募金」贈呈式

先ほど、「いわき市社会福祉協議会」の方々にお越しいただき、「赤い羽根共同募金」で寄せられた27,303円を、代表・JRC委員の6年生からお渡ししました。

皆様のご協力に、心から感謝いたします。ありがとうございました。

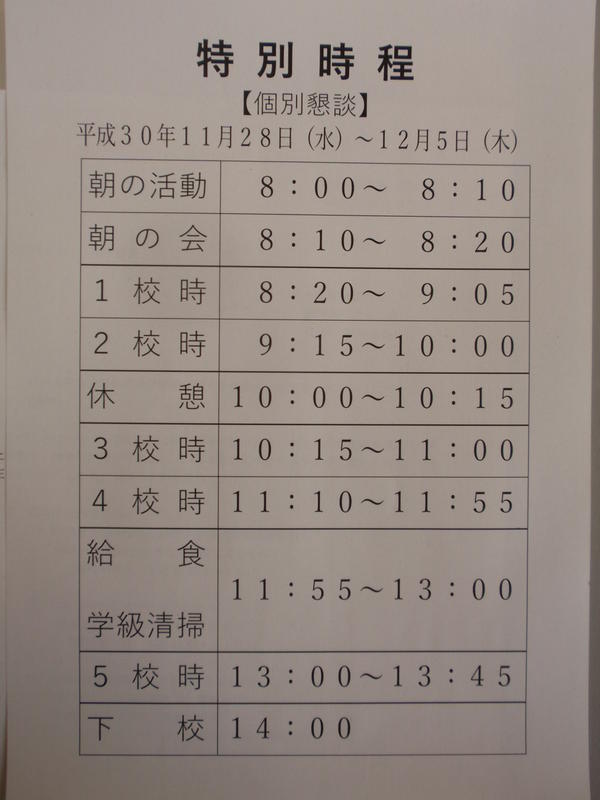

個別懇談

本日より12月5日まで「個別懇談」が行われます。保護者の皆様にご来校いただき、お子様の学校での様子、ご家庭での様子等について話し合うことで、より深い児童理解と指導の改善につなげていくために実施するものです。

それに伴い、この期間、以下の特別時程で進めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

調理実習<5年>

5年生の家庭科で「ごはんとお味噌汁を作る」調理実習を行いました。火加減に注意しながら、ガラス製(透明)の鍋でご飯を炊きました。

※ ご飯が炊ける様子を「動画Contents」ページでご覧ください。

味噌汁は、煮干しのだしを丁寧にとり、具材も班ごとに工夫していろいろな味噌汁ができました。

今日も、子供たちのご好意に甘えて、たくさんいただきました(この他に2杯も)が、どれも本当に美味しい味噌汁でした。ごはんの炊き方も見事でした。ごちそうさまでした。

委員会活動

6校時の委員会活動の様子です。

「体育・環境委員会」体育倉庫の掃除や、体育館のボールの空気入れ、校庭の石拾いなど、分担して行っていました。

「図書・集会委員会」校内読書コンクールの入賞者の選定をしていました。読んだページ数に応じて、学年ごとに表彰されます。

「健康委員会」冬休みに配布する「歯磨きカレンダー」を作成していました。

「代表・JRC委員会」2学期の活動の反省をしていました。全校生から寄せられた「赤い羽根共同募金」は、28日(水)に6年生が代表して赤十字に手渡します。

「放送委員会」2学期の反省と、アナウンスの練習をしていました。

全校集会~わくわくタイム

今日の全校集会で、「いわき地区児童作文コンクール」で入選した児童の表彰を行いました。

市作文コンクールで特選に選ばれた児童は、福島県児童作文コンクールでも準特選に選ばれました。おめでとう!

今日の全校集会は「わくわくタイム」でした。11月の歌「夕日が背中を押してくる」を全校生で歌いました。

※ 全校合唱の一部を「動画Contents」ページでご覧ください。

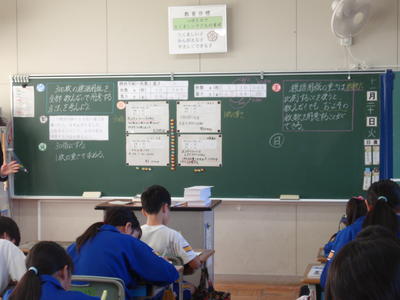

第6回授業研究会

3校時に、3組において今年度6回目の授業研究が行われ、藤間中の先生方も参観にきてくださいました。

「単位量当たりの大きさ」(人口密度など)について考える授業で、中学校での関数の学習につながる単元ですが、苦手とする児童が多い単元でもあります。そこで、「ジャンケン混み混みゲーム」で、体験を通して「混み具合」の概念を実感・確認することからスタートしました。

その後、「面積が同じで、人数が違う」場合と「人数が同じで、面積が違う場合」の混み具合の比べ殻を確認し、「面積も人数も違う」場合の比べ方を考えました。

子供たちは、活発に意見を交わしながら自分たちで考え方を見出していく、レベルの高い授業を展開していきました。

深夜に及んだ授業の研究・準備…、授業者ばかりでなく、たくさんの仲間が共に考え作り上げてきた授業。「練習は裏切らない」の言葉を改めて実感した授業でした。

南部給食センター学校訪問

「平南部学校給食共同調理場」の所長様をはじめ3名の方々が本校に来校され、配膳室の管理や、給食の準備・片付け、食事の様子などをご覧いただき、改善点などについてご指導いただきました。

配膳室前の掲示物についても、「子供が関心を持つようによく工夫されている」とおほめの言葉をいただきました。

南部給食センター様には、「見学学習」や「食育授業」「だしで味わう給食参観」「本日の学校訪問」など、折に触れ子供たちに指導していただいているおかげで、子供たちの「食」に対する意識が少しずつ変わってきていると感じています。 本日のご指導を、さらなる改善につなげていけるよう「食育」の充実に取り組んでいきたいと思います。

お忙しい中、ありがとうございました。

授業の様子

今日の授業の様子の一部をご紹介します。

1年生:生活科「作ったおもちゃで遊ぼう!」松ぼっくりや木の枝・葉、・実など、自然の素材を使っていろいろなおもちゃを作っていました。

「的入れゲーム」や「釣り」「マラカス」など、かわいらしいゲームがたくさん!

イチョウの葉っぱに絵を描いて、お魚に! 素晴らしいアイデアに感心しながら、ゲームを楽しませてもらいました。

6年生:理科「水溶液に溶けているもの」を実験で調べていました。

「食塩水」「石灰水」「アンモニア水」「塩酸」「炭酸水」の5種類の水溶液を調べました。

3年:国語「食べ物の秘密を教えます」グループごとに「小麦」「とうもろこし」「豆」など様々な食品について調べてまとめていました。

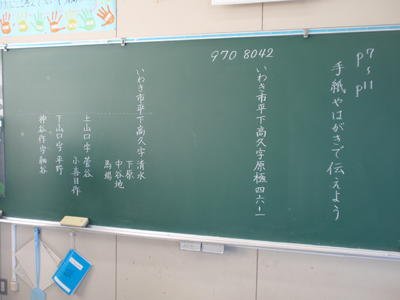

4年書写「手紙やはがきで伝えよう」 宛名や住所の正しい書き方を学んでいました。

これが、本校教頭の手本です。 見事!

「ロジック算数」優秀賞

またまた4年生から、「ロジック算数」優秀賞(レベル10達成!)がでました。おめでとう1

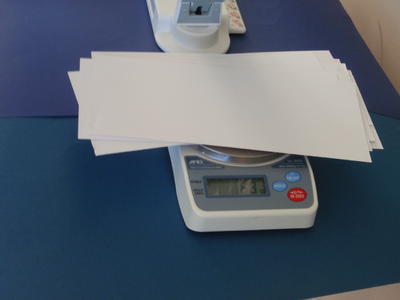

第5回授業研究会<6年算数科>

2校時に今年度5回目の授業研究会があり、夏井小・藤間中の先生方も参観に来てくださいました。

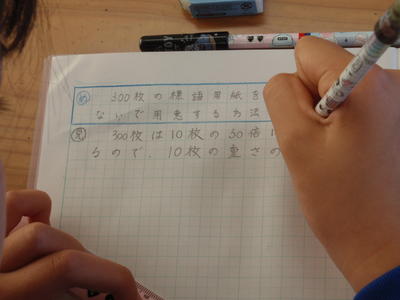

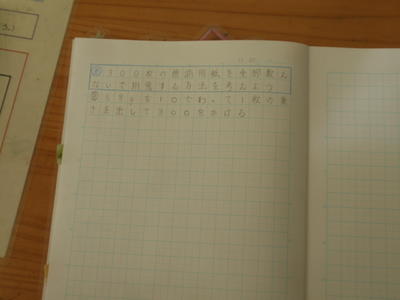

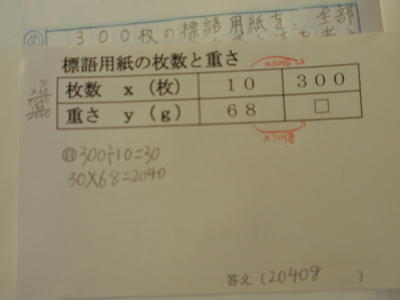

今日は6年生の算数「比例と反比例」の単元で、紙300枚を比例関係を使って、数えずに用意する学習でした。

紙の「重さ」と「枚数」が比例関係にあるとして、数えずに300枚を割り出します。

1枚では7gだったのに、6枚・7枚になると、はかりが微妙にズレて・・・。最少計量単位が1gであるため、1g未満の端数は測れないことから「10枚の重さで調べる」ことにしました(68gでした)。

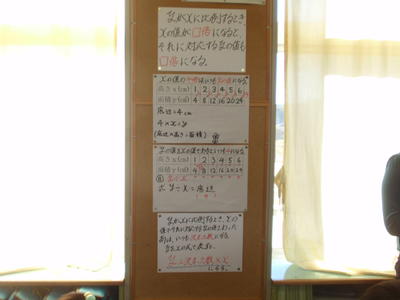

「見通し」 この結果から、比例関係を用いて300枚分の重さを割り出す方法を考えます。

迷ったり分からなくなったりしたときは、「算数コーナー」でこれまでの学習を振り返りながら、自分なりの方法を見つけ出します。

小グループで自分の考えを発表し合い、考えを整理します。「先生、友達の考えを聞いて分かったことを、自分の考えに付け足してもいいですか?」など、学び合いながら、自分の考えを整理し確実なものにしていきます。

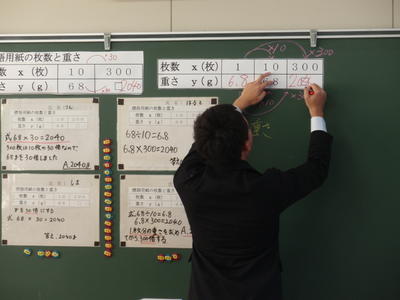

A「300枚は10枚の30倍だから、68☓30=2,040」

B「1枚の重さは 68÷10=6.8 だから 6.8☓300=2,040」

の2通りの考えがだされました。 ※ A・Bそれぞれの考え方を「動画Contents」ページでご覧ください。

比例する2量の関係を活用するには、「変化」(下写真赤線のように表を横に見る)と「対応」(表を縦に見る)の2つの見方が重要です。

「学習感想」 新たに分かったこと、友達や自分の考えの良さ、算数の良さ、新たな疑問や学習への関心などを描くことで、スパイラルな学び(学びの連続性)を促します。

今日の授業も、子供たちが主体的に学び、対話的な学びの中で学びを深めていく、素晴らしい授業でした。

これは、授業者だけでなく本校職員が夜遅くまで検討会を自主的に開き、しかも何度も何度も検討と改善を重ねてきたからこその成果です。「本校職員の授業力は、これまで以上に確実に向上しています!」そう胸を張って言える、素晴らしい研究でした。

「だしで味わう和食の日」給食訪問

今日の給食は、「だしで味わう和食の日」でした。市教育委員会と南部給食センターの栄養技師の先生たちが、給食の時間に合わせて「出汁」について解説しに来てくださいました。

昆布と煮干しのだしの実物を持って、全てのクラスを回りながら、どんな風に出汁を取っているのか、教えてくださいました。

昆布と煮干しの実物を触ってみて、においもかいでみました。

「だし」をよく味わった子供たち。見事、完食でした! 素晴らしい!!

今、健康ブームとあいまって、世界中で和食が注目されています。その味の中心となるものが「だし」。長寿大国日本を支えてきた「和食」は、味噌汁や漬物、納豆のような発酵食品も多く、健康的で栄養のバランスがとれた素晴らしい食文化です(ユネスコの無形文化遺産にも登録されています)。

子供たちに以下のチラシを配布いたしましたので、ご家庭でも、日本が誇る「だし」や「和食」について、ご家庭でも話題にしていただけらありがたいです。

みてみてタイム

今日の全校集会も、表彰者される児童がたくさんいました。

先週の「走ろう会」(校内持久走記録会)での各学年の優勝者です。3位までに賞状が授与されます。

「税の書道展」銅賞

「第40回いわき市小学生バレーボール大会」男子:優勝、女子:3位

※ 女子は37年ぶりに大会に出場することができたそうです!おめでとう!

今日の全校集会は「みてみてタイム」5年生の発表でした。

リコーダー演奏「星笛」 ※「動画Contents」ページでご覧ください。

歌「夢をかなえて」 代表児童数名が自分の「夢」を発表し、夢を持つことの大切さを伝えました。

高久公民館まつり

18日(日)、高久公民館において「高久公民館まつり」が開催されました。

高久小PTAからも、バザー部の皆様が出店に協力してくださいました。本校職員3名も、一緒にお手伝いさせていただきました。早朝からの商品陳列から、午後の販売、片付けまで、ご協力ありがとうございました。おかげで、昨年の倍以上の売り上げがありました!

本校児童の作品も展示されました。

放課後書写学習

昨日より、「放課後書写学習」が始まっています。これは、本校教頭が、市書写展に出品する子供たちを対象に特別練習を行っているものです。今月末まで、週2~3回のペースで練習を進めていきます。

「ロジック算数」優秀賞

※ システムの不具合で、昨日の記事が2件アップロードされておりませんでしたので、改めて掲載します。

「ロジック算数」のレベル10達成者が、またまた4年生から出ました。校長室で賞状を贈りました。おめでとう!

「走ろう会」(持久走記録会)

本校OBで、箱根駅伝(1区)を走られた経験をお持ちの 矢吹 和啓 様 をゲストランナーにお迎えし、「走ろう会」(持久走記録会)が行われました。

1年生

2年生

3年生

4年生 矢吹さんと担任と一緒に、気合を入れてスタートです!

5年生

好天に恵まれ、たくさんの保護者や地域の皆様が沿道で大きな声援を送ってくださいました。

6年生

6年生の力走に、子供たちも大きな声援を送っていました。ゴール前の接戦で、最後の力を振り絞ってラストスパートをかけたが転倒してしまった子、もう立ち上がる気力も体力も残っていないはずなのに、それでも立ち上がり最後まで走り切りました。ゴール後に流した悔し涙は、本気で頑張ってきた証拠です。4年生・5年生もその姿に涙していました。6年生が教えてくれた、「大切なのは結果じゃねぇ、生き方だ。」そんなメッセージを大切にしたいと思いました。

各学年の優勝者。 新記録が4人も出ました。おめでとう!

「交通安全母の会」の皆様に、子供たちの走路の安全確保をしていただきました。ありがとうございました。

調理実習<6年>

階段を上がると、2階の廊下がいい匂いで充満していました。引き込まれるように家庭科室をのぞいてみると、6年生が調理実習をしていました。「身近な食品でおかずをつくろう!」というテーマで、冷蔵庫でよく見る材料を使ったアイデアいっぱいの料理を工夫して作っていました。

完成! 各家庭のアイデアが満載で、趣向を凝らしたものばかり!

優しい6年生は、物欲しそうにたたずんでいる私を憐れみ、全ての班が、おかずを分けてくれました!ごちそうさまでした。どの料理も、本当に美味しかったです!

担任の先生には(私のように「おねだり」をしなくても)、たくさんの料理が届けられていました。

「いっただきま~す!!」みんなで楽しく会食です。

片付けも、使う前よりきれいに! 「高久プライド」は健在です!

特設陸上部練習

先週から4~6年生を対象に開始した、特設陸上部の秋季・冬季練習。今日は、2日後に迫った「走ろう会」に向けた最終調整を行いました。ペース走で、各自のペースを確認した後、コース上でいつもの半分程度の距離で刺激を入れました。

授業でも業間でも持久走の練習続きで、嫌気がさしているかな?と思いきや、たくさんの児童が練習に参加し、自分を追い込んで頑張っていました。日々、たくましく成長している子供たちの姿がうれしく、「頑張れ~!」と声援を送らずにはいられませんでした。

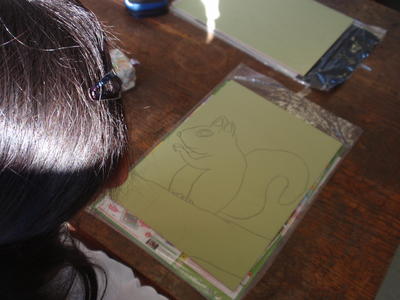

版画特別授業③<6年>

版画家の 坂本 勇 先生 を講師にお迎えした「版画特別授業」が、6年生で行われました。

昔の教科書の「版木」を見せていただきましたが、文字を浮き彫りにする細かさと技に感心しながら、古の職人の誇りを感じとっているようでした。

墨入れ作業

坂本先生の「彫り」の実技指導。見事な手さばきに見入る子供たち。

今回の6年生の授業で、坂本先生の特別授業は終了となりますが、版画の歴史の他、様々な作品も多見せていただき、版画の面白さを改めて感じることができました。お忙しい中、何度も足をお運びいただき、貴重なお話とご指導、ありがとうございました。今年もいただいた先生の版画入カレンダー、各クラスに掲示させていただきます。

持久走練習

今週木曜日の「走ろう会」に向けた練習の様子をご紹介します。

1・2年生の合同体育の授業。本番と同じコースを走りタイムを計測しました。

「1年生の試走の様子」

「2年生試走の様子」

「業間のマラソンタイム」学年ごとに走るコースを分けて、全校生で5分間走を行っています。

「高久なめつ会」様より寄贈

本日、「高久なめつ会」会長の 鈴木 丈夫 様と、事務局長の 横田 宗男 様が来校され、本校の教育活動に役立てて欲しいと、多額の図書カードを寄贈してくださいました。

「高久なめつ会」は、高久在住の方・出身の方など、この地区に縁のある有志の方160名程で組織され、ゴルフを通して地域交流を深めるとともに、年1回「チャリティーゴルフコンペ」を開催し、寄せられたご厚意を、毎年、高久小学校のために寄贈してくださっており、今年で29回を数えます。

「いわき民報」様も取材にお見えになりました。

ご厚意をお寄せくださった「高久なめつ会」の皆様、ありがとうございました。子供たちのために、有効に活用させていただきます。

全校集会~きらきらタイム

今日の全校集会で、「県小学生バレーボール選手権いわき地区予選」において優勝した、「高久バレーボールスポーツ少年団」の表彰を行いました。先日の東北大会に続き、またまた快挙です! おめでとう!!

今日は、「きらきらタイム」でした。1・3・5年生が見つけた「きらきらさん」(善い行い)を紹介しました。

互いの違いを受け入れ、良さを認め合う。こうした活動を通して、子供たちの中に、「共生社会」の考え方が「あたり前のこと」として根付いていってくれることを願っています。

PTAドッジボール大会

8:00より、本校体育館でPTA主催の「ドッジボール大会」が行われました。PTA保体部の皆さんと、ボランティアでお手伝いして下さった方々で、早朝より準備をしてくださいました。

開会式

準備運動は、いつもとは違う、津軽弁のちょっと(かなり)なまった「ラジオ体操」でした。

低・中・高のブロックごとにチームを編制し、2~3試合行いました。1セット5分の3セットマッチです。

1・2年生の試合の様子を「動画Contents」ページでもご覧ください。

5・6年生の試合の様子を「動画Contents」ページでもご覧ください。

3・4年生の試合の様子を「動画Contents」ページでもご覧ください。

エキシビションマッチ、6年生親子対決の様子を「動画Contents」ページでご覧ください。

閉会式

保護者の皆さんが、会場の準備・片付け、会の運営、試合の審判・計時・記録、参加賞の準備・・・など、全てを行ってくださいました。おかげで、子供たちは皆汗だくで、思いっきり楽しむことができたようです。

お忙しい中、ありがとうございました。

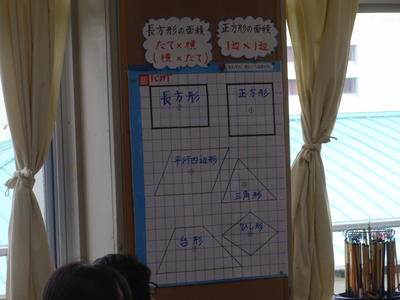

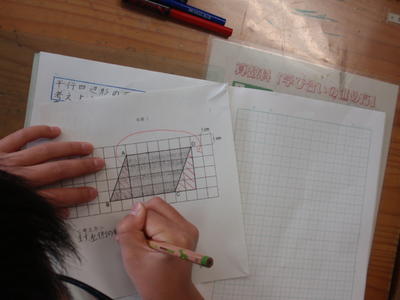

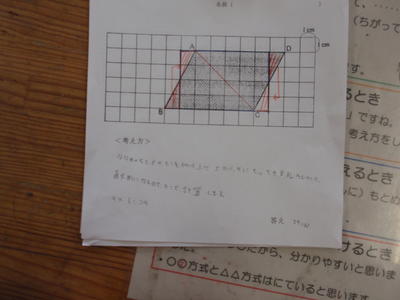

算数科授業研究会<5年>

2校時に、5年生で今年度4回目の授業研究会を行い、夏井小、藤間中の先生方にもご参観いただきました。

今日は、平行四辺形の面積の求め方を考える授業です。

既習事項である、長方形や正方形の面積の求め方を生かして、類推的に考える力を育てます。

既習の図形との違いに着目し、面積を求められる長方形や正方形に変形していきます。

自力解決した互いの考えを発表し合います。「すごい、そんなやり方でもできるんだ」「やり方は違うけど、みんな長方形にしているね」など、「学び合い」によって友達の考えの良さ・共通点などに気づき、考えを整理・統合していきます。

全体での話し合い。自分で説明せずに、補助線だけ引いて「私はどうやって考えてでしょう?」というクイズ形式で、友達の考えを説明(再生)していきます。

子供たちの考えを可視化するために、担任が自作した教材。これが、子供たちの理解を助けました。

45分間があっという間に感じるほど、子供たちが真剣に考え学び合う、楽しく充実した、質の高い授業でした。

この授業に至るまで、担任ばかりでなく全職員で事前研究会を3回も重ねた他、模擬授業も自主的に行うなど、本校職員の熱心な姿勢が、本校の授業を確実にレベルアップさせています。

手前味噌で恐縮ですが、本校職員の姿は、まさに次期指導要領が目指す「主体的・対話的で深い学び」そのものです。夕方の事後研究会でも、活発な論議がなされていました。

スポーツこころのプロジェクト

3・4校時、5年生を対象に「スポーツこころのプロジェクト」特別授業を行いました。

今回の夢先生は、2006年トリノオリンピックに、バイアスロン競技で出場された 蛯沢 大輔 先生 です。はじめに、バイアスロン競技を知るために、モデルガンで体験しました。的は実物大ですが、実際には50m離れた位置から撃つそうです!

その後、先生と一緒に楽しい「チームワークゲーム」をしました。

「だるまさんが転んだ」に似たゲームで、鬼役の手からボールが離れている間だけ動くことができるルールです。みんなで手をつないで、既定の回数で目的の場所を目指します。

※ゲームの様子を「動画Contents」ページでご覧ください。

何度も作戦会議を重ね、アイデアを出し合い、協力しながらゴールを目指しました。

※ 作戦会議の様子を「動画Contents」ページでご覧ください。

このゲームを通して、仲間を思いやること、協力すること、目標を持ってあきらめずにチャレンジすることの大切さを学びました。

4校時目は、教室で夢先生の半生についてお話を伺いました。運動が苦手だった幼少期、才能が開花し自信を持った小学5年生、自信が慢心になり結果が出なくなった中学時代、高校時代、先輩からのいやがらせを克服し、がむしゃらに練習してつかんだインターハイ優勝。そんな、成功と挫折を繰り返す中で見えたもの、それが、「努力は裏切らない」ということでした。

子供たちは、先生の生き方に共感したり感心したりしながら、真剣に耳を傾けていました。

無理なお願いを快く受けて下さり、特別に時間を割いて、子供たちと一緒に給食を召し上がってくださいました。

蛯沢先生もスタッフの西山様、佐藤様も、周りの人間をあっという間にひきつけてしまう、とても陽気で温かな素敵な方々でした。

「目標を持ち、それに向かって努力する」蛯沢先生の言葉を、私たち教員も胸に刻んで邁進していきたいと思います。お忙しい中、素晴らしい時間をありがとうございました。

持久走練習頑張ってます

15日の「走ろう会」に向けた練習に熱が入ってきました。朝、校庭に出て自主的に走る子供が増えてきました。今日は、校庭がぬかるんでいるため、体育館を開放しました。

昨日から業間時にも、持久走の練習に取り組んでいます。学年ごとに走るコースを分けて、5分間の持久走を行っています。先生方と用務員さんが、早朝からグランド整備を行い、何とか業間に間に合いました。

月曜日の全校集会で聞いてみたところ、走るのが苦手な子・長距離走が嫌いな子は、半数を超えていました(実は私もです…)。だからこそ、「走ろう会」(持久走記録会)への取り組みには大きな意味があると考えます。社会に出れば、苦手なことや嫌いなことでも、やらなくてはならない事がたくさんあります。また、負ける(勝てない)と分かっていても戦わなくてはならない事もあります。そういう条件下で頑張ったことは、人を強く大きくしてくれます。新たな自分に出会うことにもつながります。他との比較ではなく、自分自身がどれだけ頑張ったか・・・、自分に嘘はつけません。短期間ではありますが、この練習をとおして、子供たちが大切な何かに気づくことができるよう、指導していきたいと思います。

赤い羽根共同募金

ドラえもんの募金箱で協力を呼びかけている「赤い羽根共同募金」。今週、代表・JRC委員会の児童が、回収・集計を進めていますが、驚くほどたくさんの募金が寄せられています。

皆様のご協力に感謝申し上げます。募金は、今週金曜日まで受け付けております。

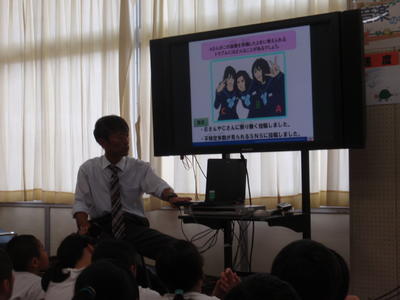

情報モラル教育

SNSなどの被害・加害の低年齢化が加速し、本県の児童・生徒も被害にあうケースが増えています。先日のPTA県大会でも話題になっていたこともあり、本日4校時に、5・6年生を対象に「情報モラル教育」を行いました。

SNSの「文字だけ」のやり取りが生む誤解・いじめ、「画像の安易なアップロード」が生む取り返しのつかない事態、「なりすまし」や「架空請求」「出会い系サイト」「ウィルス感染」など、インターネットを介したトラブルは、挙げればきりがなく、40分という時間では、いかに早口の私でも半分も伝えることはできませんでした。

これからの時代にITを遣わずに生活することは不可能であり、大切なことは「正しい知識とモラル」を身に付けさせることであると考えます。5・6年生は、スマホの所持率こそ低かったものの、全員がスマホを使ったことがあると回答していることからも、情報モラル教育は急務であると考えます。ご家庭でも、ぜひ話題にしてみて下さい。

版画特別授業②(5年生)

2・3校時に、版画家の坂本勇先生を講師にお迎えして、5年生に「版画特別授業」(2回目)が行われました。

下絵に「墨描き」(ペン等で縁取りをすること)をしています。

「墨入れ」する(掘らない部分を塗りつぶす)ことで、彫り間違いをなくします。

先生の版画コレクションから、本物の「浮世絵」を見せていただきました!北斎の「富嶽三十六景」、広重の「東海道五十三次」、歌麿の「美人画」などの教科書で見た美術品の実物(本物)を目の当たりにし(裏面にはバレンの摺り跡もありました)、その繊細さと美しさに圧倒されました!

信じられないほどの細やかな描写(この写真では伝えられませんが…)。版画であることが信じられない超繊細な技術…、絵師・彫師・摺師、日本の職人の卓越した技と誇り高き仕事ぶりに、ただただ感動しました!

坂本先生、貴重な作品を見せていただきありがとうございました。

感謝状贈呈

4年生の松本君の祖父にあたる 松本 正敏 様 に「学校の教育活動に役立ててほしい」と、多額のご寄付を頂戴いたしました。本日、お忙しい正敏様に代わり、奥様に感謝状を手渡し、ささやかながら感謝の意を表しました。

有効に使わせていただきました。ありがとうございました。

手話教室<4年生>

3・4校時、4年生を対象に、「いわき手話サークル」の石井様・引地様を講師にお迎えし、「手話教室」を行いました。聴覚に障害を持つ方々にはどんな不便があるのか、私たちはどんな配慮をすればいいのか等についてお話しいただいた後、手話での「あいさつ」や「指文字を使った表現(自己紹介など)」を学びました。

「こんにちは。私の名前は〇〇〇〇〇と言います。よろしくお願いします。」と、全員が手話で言えるようになりました。

最後には「ありがとうございました。またお会いしましょう!」と手話のあいさつでお別れをしました。

石井様のお話の中で、「私は、小学校3年生の時に病気になったことが原因で聴覚を失いました。お医者さんは『大人になったら聞こえるようになるかも』と言っていましたが、実際にはそうはなりませんでした。でも私は、聞こえないままで良かったと思っています。耳が聞こえなかったから見えたものがたくさんあります!」と話されていたのが、心に刺さりました。どんな境遇に置かれても、人には言えない苦しみや悲しみをたくさん抱えていても、前を向いて生きてこられたその姿と言葉に、とても感動しました。

世の中は、不公平です。背格好も、生まれた環境も、一人ひとり大きく違います。私たちが生きている社会も、理不尽なことばかりです。しかし、それを嘆いていても何も変わりません。どんな運命が待っていようと、どんな不遇に出会おうと、それでも懸命に生きていく・・・。その先に何かが見えると信じて。そんな大切なことを教えていただいた気がしました。

石井様・引地様、お忙しい中、ありがとうございました。

わくわくタイム・表彰

全校集会で、表彰された2人です。

「交通安全作文コンクール 銅賞」3年:鈴木さん

「智恵子のふるさと紙絵コンクール 佳作」5年:佐々木さん

「ロジック算数」でも、またまたレベル10達成者が2名(4年・6年)出ました!

表彰後の「わくわくタイム」は、縦割り班で「長なわ」跳びをやりました。なわとびは、これからの季節の基礎体力づくりやリズム感を育てるのに、とても効果的な運動です。今年度から始まった、県の「なわとびコンテスト」にも参加したいと考えています。

上学年の子供たちが、下学年の子供たちに丁寧に教えてあげていました。短い時間でしたが、体育館は、とっても楽しそうな笑顔と笑い声であふれていました。

除去土壌搬出作業終了

9月中旬に着工した「除去土壌搬出作業」が終了し、11月2日(金)夕方、引き渡しになりました。皆様には、長い間ご不便をおかけして申し訳ありませんでした。おかげさまで、工事を施した部分(校庭の南側1/3程度)には良質の土が入り、素晴らしい状態になりました。皆様のご協力に感謝申し上げます。

救命法(AED)講習会

今月15日の「走ろう会」(持久走記録会)の練習開始にあたり、本校職員を対象に「AED講習会」を行いました。いわき市平消防署 中央台分遣所の方々を講師にお迎えして、人形と練習用AEDを使った救命訓練を行いました。

子どもの命と安全を守ることは、学校運営における最優先事項です。学校は、日々様々な活動を行っていますので、「事故やけがは起きる」という前提で、有事の際の対処法を全職員が身に付けておかなくてはなりません。とはいえ、いざという時の応急処置は、忘れてしまいがちです。だからこそ、定期的に実施することが重要であると考えます。そうした意識を全職員で再確認しながら、真剣に学習しました。

いわき市平消防署 中央台分遣所の皆様、お忙しい中、ありがとうございました。

図工(版画)特別授業<4年>

2・3校時に、高久在住の版画家 坂本 勇 先生をお迎えし、4年生を対象に「図工(版画)特別授業」を行いました。先生の作品をもとに、「絵は、同じものは1枚しか描けないが、版画は同じものが何枚でも作れる」という版画の特性や、学生時代、あの世界的版画家、棟方 志功 氏に指導を受けたご経験のお話、日本が世界に誇る芸術「浮世絵」の素晴らしさ等、版画の美しさと面白さについてお話ししてくださいました。

自分で描いた下絵の輪郭を太いペン等でなぞる「線描き」をしています。

「墨入れ」(白い部分を彫り、黒い部分は残す)した版木を、いよいよ彫り進めていきます。

坂本先生には、今月、5年生・6年生もご指導いただきます。お忙しい中、ありがとうございました。

学校へ行こう週間「学校公開②」

学校公開の2日目、今日もたくさんの方々にご来校いただきました。

◆1年:道徳「こぐまのらっぱ」

自分の考えをノートに書きます。言葉(文)で、たくさん書くことができるようになっています。

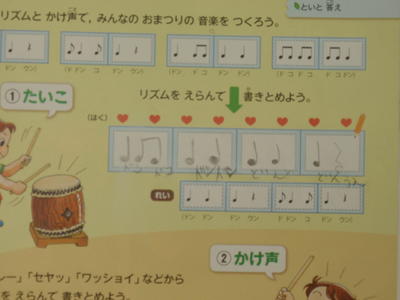

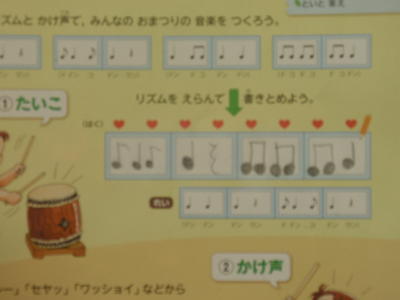

◆2年:音楽「おまつりの音楽」

お祭りにあう、太鼓のリズムを考えます。面白いリズムがたくさんできていました。

個々に考えたリズムを手拍子で発表し合って、どのお囃子がいいか話し合っています。

◆3年:道徳「折れたものさし」

考えを発表し合い、いろいろな立場からの多面的な見方・考え方を養います。

◆5年:理科「ものの溶け方」

20℃の水と40℃の水で、溶ける塩の量が変化するか実験で確かめます。

◆6年:理科「てこのはたらき」

手この性質を利用した「天秤ばかり」で身の回りの物の重さを測り、使い方を身に付けます。

6年:体育「体力を高める運動」

除去土壌搬出作業がようやく終わり、久しぶりに校庭での体育です。

「平方部図画・書写作品展」(巡回展)が、今日から7日(水)まで本校で行われています。1階廊下(書写)及び2階会議室(図画)にそれぞれ展示してありますので、ぜひご覧ください。

食育指導(2年・5年)

本日、いわき市平南部給食共同調理場の栄養教諭 阿部 絵里子先生にお越しいただき、「食育指導」を行っていただきました。

◆ 3校時:2年生「好き嫌いなく食べよう」

◆ 4校時:5年生「野菜を進んで食べよう」

一日に必要な野菜350gはどの位の量だと思うか、はかりの目盛を見ずに予想しています。

さあ、当たっているかな?…みんな興味津々…

残念ながら、どちらも100gほど足りませんでした。思っているより、たくさんの野菜が必要なんですね。

これが、350gの野菜です。

『食育』とは、様々な経験を通じて「食に関する知識」と「食を選択する力」を身に付け、健全な食生活を実践できる力を育てることをねらいとしています。『食育基本法』においても、生きるための基本的な知識であり、知・徳・体の基礎となるべきものと位置づけられており、栄養学、伝統的な食文化、食に感謝する心などを育んでいきます。

今日の授業を通して、子供たちの「生きる力」のもととなる、食育の重要性を再認識しました。阿部先生、お忙しい中、ありがとうございました。

〒970-0221

いわき市平下高久字原極46-1

TEL 0246-39-2150

FAX 0246-39-2984