出来事

今日の一コマ(12月2日)

いよいよ12月。師走になりました。見守り隊、母の会の皆さんが「おはよう。」と子どもたち一人一人に声をかけてくださっています。

2校時目は、3回目の避難訓練です。本校は土砂災害警戒区域となっています。今回は、土砂災害時の避難経路と避難場所を確認するとともに安全に速やかに避難することができることがねらいです。放送をよく聴き、北校舎から南校舎に移動して垂直避難をすることができました。

避難訓練終了後は、出前講座として、市の危機管理部 災害対策課の職員の方より、土砂災害について、土砂災害から命を守る行動について、お話をいただきました。日頃から防災を意識した準備、心構えをしておくことが大切だと感じました。今後も様々な機会に防災について考えていけるようにしたいと思います。

湯本第二中学校の小学生授業、部活動見学が行われ、本校の児童も数名参加しました。中学校生活についてのオリエンテーションがあり、その後、授業を参観したり、部活動を見学したりしました。中学校での生活がイメージできたようです。

今日の一コマ(11月29日)

2年生は、生活科でパンジーやビオラの花の苗をプランターに植えました。先生の話をよく聞いて、一つ一つ丁寧に植えることができました。

3年生は、学級活動で「バランスのよい朝ごはんを食べよう」という題材で学習をしました。養護教諭からは、朝食の役割とバランスのとれた朝ごはんの大切さについての話がありました。朝起きて、「頭」「筋肉」「お腹」の3つのスイッチを入れるためには、主食、主菜、副菜、汁物を入れたバランスのよい朝ごはんが必要とのことでした。子どもたちは、友達と話し合って、バランスのよい朝ごはんを食べるため自分ができることを考えることができました。

放課後は、湯本三中で小中連携全体会を実施し、本校の先生方、湯本三中の先生方が参加しました。根内喜代重様より「小中連携教育の推進について」という演題で、小中連携教育や小中一貫教育の概要や具体的な取組についてお話をいただきました。今後も小中連携を推進していきたいと思います。

今日の一コマ(11月28日)

アカシヤ読書タイムは先生方による本の読み聞かせです。今日、読み聞かせをした本は「かべのむこうになにがあるの?」「大谷翔平ものがたり」「耳の聞こえないメジャーリーガー ウイルアム・ホイ」「ぐりとぐら」です。(本は読み聞かせをする先生が選んでいます。)子どもたちは本の世界に引き込まれながら聞いているようです。

2年生は、生活科のおもちゃまつりです。1年生や常磐第二保育園の園児の皆さんを招待し、生活科で作ったおもちゃで遊んでもらいました。おもちゃのゲームは、「さかなつり」「ヨットカー」「パッチンジャンプ」「紙コップなげ」「せんたくばさみシュートゲーム」「ぴょんコップ」「とことこぐるま」の7つです。景品も用意し、説明の仕方も練習してきました。ルールの説明も上手にでき、やり方も優しく教える姿が見られました。1年生や園児の皆さんも楽しんでくれたようです。

3年生は、プランターや花壇に花の苗を植えていました。先生の説明をしっかり聞いて植えることができました。寒さにも負けずこれからもきれいな花を咲かせてくれることでしょう。

給食は和風給食で、地元のプロの料理人が考えてくださった献立です。常磐学校給食共同調理場からの特別号には、おしながきとして、今日の献立の詳細が紹介されています。献立は、ごはん、牛乳、常磐あんこうのから揚げ、秋なすのみそ炒め、秋かおるいも煮汁、ひとくちりんごゼリーです。和食を意識しておいしくいただきました。

湯二小タイムの時間は、運営委員会が企画した「ふれあいタイム」です。下級生も上級生ももっと仲良くなれるように清掃の縦割りで、班で決めたゲームを行っていました。トランプや昔遊び、絵しりとりなどをして楽しく活動していました。今後あと4回、実施する予定だそうです。

今日の一コマ(11月27日)

5年生は、2校時目に2回目の米作り教室を行いました。5年生はこれまでバケツ稲を行ってきて、今回、折笠様に脱穀、精米をしていただきました。そして、本日、米作りのまとめになります。初めに、米作りの仕方について写真で振り返りました。

もみがらをとる「もみすり」の作業に挑戦です。

説明を通して、稲は、お米も、ぬかも、もみがらも、わらも全て捨てるところがなく使われていることが分かったようです。また、普段私たちの食べているお米は、たくさんの工程で、たくさんの人の努力があって私たちの食卓にあがっていることを再認識したようです。毎日食べているお米。感謝の気持ちでいただきたいですね。

最後に折笠様から新米をいただきました。ありがとうございました。

4年生は、外国語活動の授業です。アルファベットクイズを行ったあと、今日は、「What do you want?」「I want ~,please.」の学習です。自分のオリジナルのパフェを作るという設定で、器に入れる果物を友達に質問したり答えたりしていました。質問したり答えたりする英語の発音も慣れてきたようです。

6校時目は、4~6年の委員会活動でした。スポーツ・緑化委員会は、学校の坂道の落ち葉を集めていました。

運営委員会は、明日から始まる「ふれいあいタイム」の準備です。

今日の一コマ(11月26日)

今朝のアカシヤ運動タイムは、室伏広治氏考案のエクササイズを実施しました。紙風船トレーニングやフラメンコ胸郭回旋等の運動に取り組んでいます。動きを一つ一つ確認しながら行っていました。

3校時は、5、6年生がいわきFCのいわきスポーツアスレチックアカデミーの出前授業に参加しました。子どもたちは、体の動かし方を学び、身の回りのものやボールを使って、投げたり蹴ったりして楽しみながら運動することができました。また、様々なプログラムを通して、投げること、蹴ること、走ることなどが、いろいろなスポーツにつながっていることを教えていただきました。

午後、湯本第三中学校の体験入学があり、希望する6年生が参加しました。中学校の授業を見学したり、中学校の先生による模擬授業に参加したりしました。最後には、部活動見学も行いました。授業や部活動の様子、先輩達の学校生活の様子を見て、中学校へのイメージを持つことができたのではないかと思います。

今日の一コマ(11月25日)

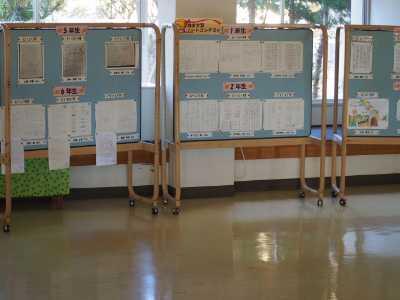

自主学習ノートコンテストを開き、学年ごとに「びっしり賞」「ていねい賞」「アイディア賞」に選ばれた自主学習ノートを昇降口前に掲示しました。友達のよいところを取り入れて、自分の自主学習にさらに生かしていければと思います。

2年生の体育は、マットを使った運動遊びの学習です。いくつかのグループに分かれて、前回りなどの手で支えて回転する運動を楽しんで行うことができました。

6年生は、家庭科の調理実習です。グループごとに「煮る」「炒める」「ゆでる」などからメニューを考え、調理しました。グループ内で役割分担をし、包丁で野菜を切ったり、ゆでたり、炒めたりしました。グループで協力して調理をすることができました。

今日の一コマ(11月22日)

本日は、校内持久走記録会です。よい天気のもと実施することができました。全体会は放送で行い、スポーツ緑化委員会の委員長が誓いの言葉を発表しました。

走る距離は、1年生400m、2年生600m、3年生800m、4年生1000m、5年生1200m、6年生1500mです。学年、男女別に走ります。9時15分、1年生の女子からスタートしました。

途中、息が苦しくなってつらそうなときもありましたが、みんな最後まで走りきることができ、立派でした。自分の目標に向かって走りきることができ、満足感や充実感をたくさん持ったのではないかと思います。また、友達への応援も頑張っていました。のちほど入賞した児童には賞状を、完走した児童には完走証を渡す予定です。

今日は、多くの保護者の皆様においでいただきました。皆様の応援で子どもたちはいつも以上の頑張りを発揮することができたようです。誠にありがとうございました。

今日の一コマ(11月21日)

3年生は、いわき市常磐消防署の署員の方による防火教室です。

前半は、グループに分かれて、火事の危険が起きそうなところを探す学習です。グループでは、理由をつけて自分の考えを発表し合っていました。

グループで話し合って見つけた場所を全体で共有しています。

後半は、実演の見学です。ミニチュアを使って、油が高熱になって発火する現象、コンセントのトラッキング現象を再現し、気をつけなければならないことを教えていただきました。今日学習したことをお家で話をし、火事予防の啓蒙になればうれしいです。

5年生は、図工の「紙から生まれるすてきな明かり」でランプシェードを作っています。模様をカッターナイフで切り抜いて、和紙をはっていました。安全に気をつけて楽しみながら作っています。

今日の一コマ(11月20日)

1年生は、国語の「じどうしゃくらべ」の学習です。今日は「バス」や「じょうようしゃ」の仕事について、教科書に書いてある部分を見つけ、まとめることができました。

2年生は、算数のかけ算九九の学習です。3の段、4の段を確認した後、5の段の九九ビンゴを行いました。5の段の答えを考えてマスの中に入れていき、先生が出したカードの式が出たらチェックしていきます。今回は、校長が発表しました。ゲーム感覚で楽しく九九が覚えられそうです。

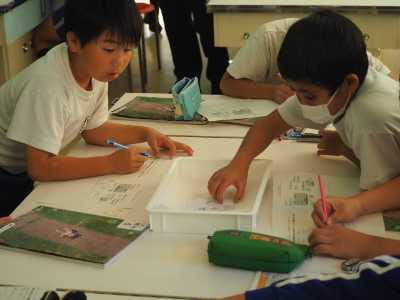

3年生は、国語の「食べ物のひみつを教えます」の学習です。「すがたをかえる〇〇」として、調べる材料を決めて、おいしく食べる工夫や食品の例を選んで整理していました。図鑑やタブレットなど自分が調べやすい方法で食品の例を調べていました。

4~6年生の6校時目はクラブ活動です。クラブ活動はみんな楽しみにしているようです。

ミュージッククラブは、各パートに分かれて「となりのトトロ」の合奏をしていました。

スポーツクラブは、4チームに分かれて、サバイバル球当てゲームを行っていました。

サイエンスクラブは、片栗粉と水でダイラタンシーを作る実験をしました。

クリエイティブクラブは、レゴやプラモデルを制作していました。

今日の一コマ(11月19日)

3年生は、国語で「すがたをかえる大豆 食べ物のひみつを教えます」の学習をしました。今日は、その学習に関連して、しょうゆのことについて、しょうゆもの知り博士の青木先生に教えていただきました。

しょうゆはどのようにできるのかを、原料を見せていただきながら、説明してもらいました。

最後に、もろみ、絞りたてのしょうゆ、一般のしょうゆを試食しました。どれが一番おいしかったかな?

子どもたちは、国語で学習したことを思い出しながら、先生の話を熱心に聞いていました。しょうゆの原料、そして、しょうゆができる過程を知り、驚いていました。とても貴重な学習になりました。ありがとうございました。

1年生は、生活科でチューリップの球根とパンジーの苗を植えました。プランターの土を入れ替え、向きに気をつけながら球根を植え、その後、パンジーを植えました。冬の間はパンジーが花を咲かせ続け、春にはチューリップの花が咲きます。楽しみです。

今日の一コマ(11月18日)

3年生の算数は、「円と球」の単元のまとめです。学習したコンパスの機能を活用して発展問題に挑戦していました。コンパスを用いることで、円をかいたり、長さを写しとったりすることができることを確認し、ノートにまとめることができました。

2年生の体育は、ボール投げゲームなどを行いました。オセロゲームは、プレイスポットを使い、一方が裏返して青にし、相手は裏返して黄色にするゲームです。大盛り上がりでした。その後、ボール投げゲームを行っていました。

5年生は、理科の「物のとけ方」の学習です。「物が水にとける量には限りがあるか」を調べる実験です。メスシリンダーで水をはかり取り、決まった量の食塩を溶かしていきます。きちんと溶けたかどうか確認しながら実験をしていました。

6年生の音楽の授業で常時活動として行っている音遊びの様子です。いろいろな打楽器を使って、音をよく聞き、拍を合わせながら音を重ねていきます。終わり方をどのようにするかもポイントのようです。

今日の一コマ(11月15日)

1年生は、学級活動の話し合いの時間です。「クリスマスかいをしよう」の議題で、「何をするか」を話し合っていました。ゲームやダンス、マジック、なぞなぞなど自分の意見を進んで発表していました。

2年生は、生活科の学習で、おもちゃまつりの準備をしていました。今度、1年生や保育園児等をおもちゃまつりに招待するそうです。7つのゲームがあります。ゲームのやり方が分かるように、ゲームの説明を書いたり、説明の練習をしたりしていました。

3年生は、道徳「一りん車にのれた」の教材で、自分が決めたことはあきらめずに頑張り続けることについてみんなで考えました。最後に、数名の児童がこれから自分ががんばっていきたいことを発表していました。

4年生は、図工のギコギコクリエイターです。のこぎりで木材を切り終わり、いよいよ接着です。木工用ボンドやくぎ等を使って接着させます。自分がかいた完成予想図をよく見ながら組み立てていました。

6年生は、理科で上皿てんびんの使い方を学習していました。上皿てんびんと分銅を使って、いろいろな物の重さを量ったり、決まった重さを量り取ったりしました。

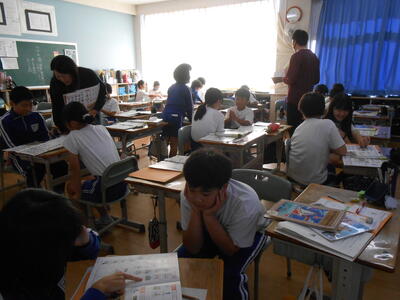

5年生は、5校時、算数の「四角形と三角形の面積」の学習を行いました。研修を兼ねて校内の先生方も授業を参観しました。今日のねらいは、三角形の面積の求め方を考えることです。自分の考えを伝えたり、友達の考えを聞いたりして、これまで学習してきた長方形や平行四辺形に形を変えれば、三角形の面積が求められることが分かったようです。

事後研究会では、先生方全員が参加して、5年生の算数の授業を振り返りました。最後に、いわき市総合教育センターの指導主事の先生より指導助言をいただきました。今後も研修等を通して授業力向上に努めていきたいと思います。

今日の一コマ(11月14日)

1年生の国語は、漢字の学習です。最初に絵とどの漢字が対応しているかを当てはめていきます。2人で協力して完成させていました。次に、プリントの絵を漢字に直して書く活動を行いました。子どもたちは意欲的に取り組んでいました。

3年生は、社会の「火事からくらしを守る」の学習です。今日のめあては、学校の消防設備を調べることです。グループごとに、学校にある消防設備(消火器、消火栓、熱感知器、防火扉 等)がどこにあるかを調べました。子どもたちは、いろいろな場所に消防設備がたくさんあることに驚いていました。

4年生は、算数の学習です。計算のきまりを使った計算の仕方を発表していました。大事なところは落とさないように、また、どのように発表すると聞いている人に分かりやすいかなどを考え、グループで相談して発表することができました。

今日の一コマ(11月13日)

2年生は、算数でかけ算の学習をしています。2年生の教室の入口には、ホワイトボードがあり、子どもたちはかけ算九九(今は、2と5の段です)を唱えてから教室に入っています。授業では、4の段の学習をしていました。

3年生は、外国語活動でアルファベットの学習です。先生の発音を聞いて、アルファベットカードを選びます。発音が似ているものは、カードを選ぶのを迷っているようです。

1年生は、算数のひきざんの学習。これまでは、「ひくたす作戦」で計算を行ってきましたが、今日は、「ひくひく作戦」。どのように計算したかを考え、説明しています。

5年生の外国語は、「場所をたずねたり、案内したりしよう」の学習です。施設や建物、場所を表す言葉を学びました。

4年生の外国語活動は、お買い物ごっこをした後、何を買ったのかを英語で発表していました。

6年生の家庭科では、1食分の献立を考える学習です。班ごとに計画を立てていました。

「ベーコンポテト」や「豆腐と野菜のチャンプルー」を作るようです。今から調理が楽しみです。

本日の給食です。いわき市産の食材をたくさん使った特別メニューでした。とてもおいしかったです。

今日の一コマ(11月12日)

2年生の国語は「紙コップ花火の作り方」の学習です。「まず」「つぎに」「それから」「さいごに」の順序を表す言葉に着目して、大事な言葉に線を引きながら紙コップ花火を作っていました。

6年生の図工は、「版で広がるわたしの思い」の学習です。版木を彫り終えた児童からいよいよ刷りです。版木に絵の具で色をつけながら刷っていきます。色のつき具合を確認しながら活動していました。

3年生は、理科で「太陽と光」で、鏡ではね返した日光はどのように進むのかという課題で学習をしていました。鏡ではね返した光を見て、子どもたちは予想を立て、さっそく外に出て実験をしました。鏡ではね返した光は、2階の所までも真っ直ぐに進むことが分かったようです。

今日の一コマ(11月11日)

1年生の国語は、「くわしくかこう しらせたいな、見せたいな」の学習です。モルモットの写真から、大きさ、形、さわった感じなどから見つけたことを短い言葉を書き表しました。それをもとに、文章を書きました。知らせたい人に伝わる文章が書くことができたのではないかと思います。

2年生は、体育の「走の運動あそび・おにあそび」です。タグをしっぽに見立てて、しっぽとり遊びをしていました。作戦を立てたり、チームの一体感を高めるためにかけ声をかけたりして楽しく活動していました。

6年生は、総合的な学習の時間です。学習発表会で6年生は湯本二小やいわき市のことを調べて立派に発表しました。今日は、湯本二小のことをクイズにするために、どのょうな内容がよいかをグループごとに考えていました。

大休憩、3、4年生を対象に図書ボランティアの皆さんより本の読み聞かせを行っていただきました。今回、読み聞かせをした本は「あなふさぎのジグモンタ」と「びっくり まつぼっくり」の2冊です。みんな最後までよく見て聞いていました。最後に3名の児童が感想を発表することができました。

図書ボランティアの皆さんには、その後、図書室の掲示も行っていただきました。もうすぐ12月ですね。ありがとうございました。

今日の一コマ(11月8日)

2校時は、5年生の理科の授業です。先生方の研修を兼ねており、校内の先生方も授業を参観しました。「物のとけ方」の単元で、実験を通して、水に溶けて見えなくなった食塩のゆくえについて結果をまとめることが今日のねらいです。まずは、前回の食塩水と水を蒸発させる実験を確認しました。水の方は何も残らなかったのに、食塩水は食塩が残ったようです。

次の実験は、溶けた食塩は水の中にあるかを調べるために、食塩を溶かす前と溶かした後の重さを調べる実験です。予想をして、各グループで安全に気をつけながら実験をしました。重さは変わると予想していた児童が多かったですが、実験結果から重さは変わらないことが分かったようです。最後に2つの実験の結果をもとにまとめることができました。

4年生の図工は「ギコギコクリエイター」の学習です。子どもたちの設計カードには、完成予想図と自分のめあてが記入されています。木片に印をつけ、安全に気をつけながら慎重にのこぎりで木片を切っていました。のこぎりの操作も徐々に慣れてきたようです。

6年生の理科は、てこが水平につり合うときどのようなきまりがあるかを、実験用のてこにおもりをつるして調べていました。つるすおもりの位置とおもりの重さには何か関係がありそうだと気づいたようです。

今日の一コマ(11月7日)

ふくしま教育週間で、昨日に引き続き、本校では学校公開日でした。5校時目は「湯二小こどもまつり」です。PTAの役員の皆様のご協力をいただき、児童は縦割り班ごとにいろいろなゲームに挑戦し、得点を競いました。

「洗面器お手玉投げ」は、1、2年生。点数の書かれた5つの洗面器にお手玉を投げ入れます。よく的をねらって投げていました。

「フィルムケース積み」は、3、4年生。1分間にフィルムケースを高く積み上げるゲームです。慎重に積み上げています。

「豆つまみ皿うつし」は、5、6年生。1分間にはしで大豆をはしで皿から皿へと移します。集中して取り組んでいます。

「キャップとばし」は、班全員で挑戦します。キャップを指ではじいて点数をとるゲームです。キャップをはじく力加減がポイントのようです。

子どもたちの感想発表では、各班の代表児童が各ゲームで頑張ったことや楽しく活動できたことなどを立派に発表することができました。成績は、後日、放送にて発表されます。

PTAの役員の皆様、各ゲームコーナーの運営のご協力をいただきまして、誠にありがとうございました。

今日の一コマ(11月6日)

ふくしま教育週間として、本日と明日が本校の学校公開となります。保護者の皆様に自由に授業を参観していただきました。お忙しい中、おいでいただきありがとうございました。学校公開の授業の様子を一部紹介します。

1年生は体育のマットを使った運動遊びの学習です。背中や腰をつけて回ったり、手で支えたりして回ったりする運動遊びで、前まわりや後ろまわりなどでを行っていました。

2年生は、図工の「まどをひらいて」の題材です。練習用紙でカッターナイフの使い方の練習をしたあとに、窓の形や開き方カッターナイフを安全に使いながら、開いたり閉じたりする窓を工夫して作っていました。

3年生は、音楽の「めざせ 楽き名人」の学習です。「森の子もり歌」という曲のリコーダーパートの部分を演奏していました。

4年生は社会で「きょう土の伝統・文化と先人たち」の「谷に囲まれた大地に水を引く」の単元を学習しています。通潤橋について、教科書やインターネットを使って調べているところです。

5年生は、理科の「もののとけ方」です。食塩をティーパックに入れて、水に入れて見てみます。子どもたちからは、「モヤモヤしている。」「ウニョウニョしながら落ちている。」などの意見が出ました。その後、ティーパックの中を確認して、食塩がなくなっていることに気づきました。食塩が溶けたようです。

6年生は、図工の「版で広がるわたしの思い」です。今日からいよいよ彫りの活動です。彫刻刀の使い方を全員で確認した後、丁寧に掘り進めていました。

6校時目はクラブ活動の時間です。計画にそって活動していました。サイエンスクラブはバターづくりです。ビニール袋に生クリームを入れてシェイクしています。

今日の一コマ(11月5日)

本日から、アカシヤ運動タイムは、持久走の練習です。全校生で校庭を自分のペースで走りました。持久走記録会に向けての目標を立て、それに向かって頑張ることができるうように、大休憩や授業等でも継続して取り組んでいきたいと思います。

1、6年生は、栄養教諭の新妻先生においでいただき、食に関する指導を行いました。

1年生は、「すききらいなくたべよう」というねらいです。「エネルギーになる」「からだをつくる」「からだのちょうしをととのえる」の3つの食材をバランスよく食べることが大切であることを学習しました。苦手な食べ物等どのような食べ方の工夫があるかということも考え、自分のめあてを立てることができました。

その後の給食の時間。子どもたちは、自分で立てためあてを実践しようと、苦手な食べ物を食べたり、作ってくれた人に感謝したりしながら食べようとする姿がたくさん見られました。この意欲が継続するように励ましていきたいと思います。

6年生は、1食分の献立を考えることがねらいです。栄養のバランスを考えながら、主食、主菜、副菜、汁物にどんなメニューを取り入れるか、どんな食材を使うかを決めていました。子どもたちの感想を聞くと、よく考えて作ることができた、考えた献立をぜひ家で作ってみたいなどの声が聞かれました。

〒972-8321

いわき市常磐湯本町日渡35番地

TEL 0246-43-2073

FAX 0246-43-2140

Mail yumoto2-e@fcs.ed.jp

児童の安否等緊急連絡の際は

上記のQRコードから

湯本第二小学校HPのQRコード