出来事

今日の一コマ(3月8日)

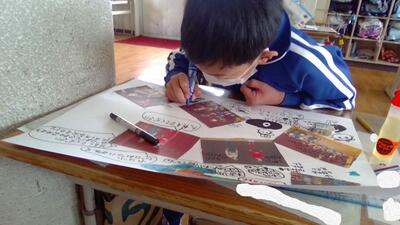

3年生が、今年1年を振り返り、

写真等を使いながら思い出の場面をまとめていました。

とってもカラフルに、吹き出しなども使いながら

見やすく、分かりやすくまとめていました。

それぞれに頑張ったこと、思い出に残ったことが

一目瞭然でした。

4年生は、鍵盤ハーモニカを使わずに、

キーボードを使って音楽の学習をしていました。

鍵盤ハーモニカが安心して使える状況に早く戻ってほしいですね。

5・6年生は、卒業式の練習を行っていました。

間隔をしっかり開けて、マスクをして、換気もして、

コロナ対策を行いながらの練習です。

卒業式までの登校日はあと10日

ついにカウントダウンが始まってしまいました。

今日の一コマ(3月7日)

本日、1年生では、東日本大震災を忘れないために、

そして、新たな災害から自分自身の命を守るために、

防災に関する学習を行っていました。

大震災時の記録映像には、建物やその内部の家具等が

大きく揺れる様子や崩れ落ちる様子、

そこにいる人々の叫び声、

道路に亀裂が入っていく様子などが映し出されていました。

東日本大震災後に生まれた1年生。

しかも、小学校に入って、初めての学習です。

よほど衝撃が大きかったのか、

子供たちは、全員、一言も発することなく、

その映像にくぎ付けになっていました。

このような大災害は、もう二度と起きてほしくないと

願わずにはいられませんでした。

3月に入ったかと思っていたら、あっという間に7日。

卒業式までの登校日も、あと11日です。

6年生にとって、思い出に残る卒業式になるよう

少しずつですが、準備を進めています。

今日の一コマ(3月3日)

1年生は図画工作科で「かみざらゴロゴロ」を作っていました。

折り紙やビーズなどを使って、工夫しながら、

きれいに飾りつけしていました。

5年生も図画工作科の様子です。

伝え合いたい思いを書き記すホワイトボードの完成に近いようです。

6年生は、お家の方を1名だけ招待して、感謝の集いを開きました。

タブレットで作成したプレゼンを使って、

小学校の思い出や中学校への期待、

将来の夢などを英語で発表したり、

チーム対抗二人三脚リレーを行ったり、

親子対抗ドッジボール大会を行ったりしていました。

ドッジボールでは、負けたくない子供たちは手加減なし。

お家の方々は親子勝負を挑むなど、真剣そのものでした。

楽しいゲームの後は、しっとりタイム。

お家の方への感謝の気持ちを記した手紙を読んで、

直接手渡しました。

保護者代表の方からは、

「子供たちも笑顔いっぱいで楽しい会だった。」

「授業参観が中止になり、あきらめていたけど、

実施してもらえてうれしかった。」

などの感想をいただきました。

今日の一コマ(3月2日)

学習に取り組む子供たちの様子です。

1年生は、国語で物語文の読み取りの学習をしていました。

みんなとても一生懸命で、中には発表がしたくて、

書きながら手を挙げている子もいました。

2年生は、ALTの先生と外国語の活動に取り組んでいました。

一生懸命に書いているのは、

果物の名前を使ったビンゴゲームのカード作りです。

3年生は、図画工作科「クリスタルアニマル」づくり。

イメージを膨らませながら、一生懸命取り組んでいました。

6年生は、これまで学習してきた

歴史に関する問題作りに取り組んでいました。

資料を眺め、問題を考え、タブレットで作成です。

さあ、どんな問題が出来上がったのでしょう。

6年生ありがとう集会

本日、6年生ありがとう集会を行いました。

全校生が体育館に集まることはできなかったので、

学年ごとに6年生と対面して発表する方法で実施しました。

その様子は、zoomで各学級に配信し、視聴しました。

1年生は、6年生に「卒業認定クイズ」を出題しました。

〇✖の2択問題。6年生でも回答に戸惑うような面白いクイズでした。

でも、さすが6年生。全員が合格点に到達して、

1年生から、卒業認定シールをもらうことができました。

2年生は、「炎」の歌とお礼の言葉を発表しました。

また、2年生手作りのくす玉を6年生全員にプレゼントして

会場を盛り上げてくれました。

3年生は、ダンスと「ありがとう」のメッセージ発表でした。

6年生も一緒にダンスを踊る場面もありました。

メッセージ発表で使った文字は、担任の先生にプレゼントしていました。

4年生はダンス!を2曲。

「パプリカ」は6年生も一緒に踊りました。

6年生の思い出の写真を印刷したメッセージカードのプレゼントもありました。

5年生と6年生は、鼓笛隊の引継ぎを行いました。

伝統を引き継いだ5年生は、ドラムマーチと校歌を披露しました。

最後に、6年生から、一針一針心を込めて縫ってくれた雑巾をいただきました。

5年生を中心に、各学年で分担しながら準備してきた「6年生ありがとう集会」。

とても楽しく、6年生にとっても思い出に残る集会となりました。

6年生のみなさん。中学校へ行っても頑張ってくださいね。

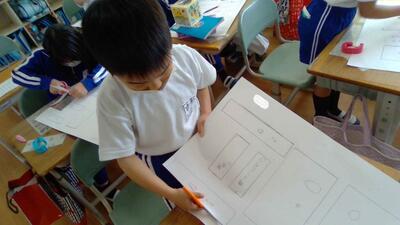

新しい1年生に教えてあげよう

1年生が、4月に入学してくる新しい1年生のために、

学校の行事や学習について紹介する絵を描いていました。

新しい1年生に伝えたいことがたくさんあるようで、

みんな集中して描きながらも、

楽しかった様子を思い出しているのか

笑顔もいっぱいでした。

今日の一コマ(2月25日)

6年生の学級で、助産師さんによる「命を育む教育」を行いました。

人は、赤ちゃんとして誕生した後、年月をかけて大人へと成長し、

結婚して、自らが赤ちゃんを誕生させる役割を担う。

命は、このようにしてつながっていくことを教えていただきました。

また、赤ちゃんが、約10か月をかけて、母親のおなかの中で成長していく様子を

写真やエプロンシアターや体験装具を通して教えていただいたり、

思春期の心や体の変化についてわかりやすく教えていただいたりしました。

3年生教室では、ボードの下で磁石を動かし、

ボードの上のコマを操作して楽しむ工作を行っていました。

出来上がった子供たちは、友達や先生に自分の作品を紹介していました。

今日の一コマ(2月24日)

本日、地区なかよし会を行いました。

今回の地区なかよし会は、今年度の登校班の反省と、

来年度に向けた役員の選出、登校班班長等の決定、

登校班名簿の作成、並び方の確認、

集合場所や時刻の確認を行いました。

また、新入生にお知らせするお手紙も書きました。

これからも、子供たちが安全に登校できるよう

学校とご家庭で一緒に見守っていければと思っていますので、

引き続きよろしくお願いいたします。

今年度の反省についての話し合いを行っている様子です。

来年度の登校班名簿を作成中です。

新しい並び方を確認しています。

集合場所や時刻を新入生に知らせるお手紙も書きました。

今日の一コマ(2月22日)

先週に引き続き、1年生がICTサポーターの先生と

タブレットを使った学習をしていました。

今日は、お友達の写真を撮影して、その写真を取り込み、

さらに、その友達のいいところを文字入力して

「いいところ発見カード」を作る学習をしていました。

これらは、写真を撮影している様子です。

中には、ポーズを決めて撮影に応じている子もいました。

文字入力にも少しずつ慣れてきたようです。

2年生は、生活科の学習で「自分紹介」の資料作りに取り組んでいました。

自分の名前の由来や赤ちゃんの頃の様子、

一番最初にお出かけした場所などなど、

お父さんやお母さんに取材をしてわかったことを

写真や絵を使いながらまとめていました。

みんなとっても楽しそうに取り組んでいました。

今日の一コマ(2月18日)

1年生が、ICTサポーターの先生とタブレットを使った学習をしていました。

ローマ字表で確認しながら、がんばって文字入力をしている様子です。

「小さい『つ』は、『LTU』って押すんだよ。」と教えてくれる子もいました。

3年生は、「水」を書いていました。

半紙を8等分に折って、

どのマスから書き始まって、どのマスで終わるのか

一度、止めてから左に折れよう

だんだん太くしながら・・・・一度止めて、ゆっくり右はらい!

などなど、ポイントを押さえながら練習していました。

今日の一コマ(2月17日)

今日は、6年生を中心に紹介します。

最近、6年生が少なかったので、

特別に、2つの授業についてUPします。

まずは、書写です。

4月から中学生になる6年生にふさわしい題材、

「新たな世界」の練習に取り組んでいました。

一文字一文字をていねいに、

そして、真剣に書いていました。

図画工作科では、一枚の板を部品に切り分けて色を塗り、

組み立てる作品作りに取り組んでいました。

さすが6年生。

小さな部品も電動糸のこを使って切り分けていました。

ここからは、いろいろな学年のスナップショットです。

1年生の国語科、「どうぶつの赤ちゃん」

今日は、カンガルーの赤ちゃんについて

読み取る学習を行っていました。

4年生の図画工作科です。

版画の色塗りに取り組んでいました。

本日の最後は、3年生が段ボール紙で作った作品スナップです。

今日の一コマ(2月16日)

本日は、全学年で学力テストを実施しました。

どの学年も全員が真剣に取り組んでいました。

邪魔しないように遠目から撮影した写真で紹介します。

今日の一コマ(2月15日)

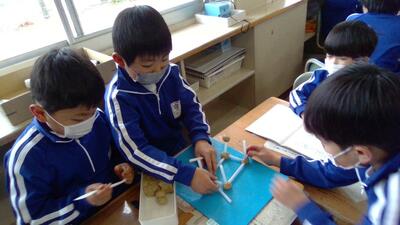

昨日は、画用紙で箱を作っていた2年生。

今日は、粘土とストローを使って箱型の模型を作り、

辺や頂点が何個あるか調べる学習をしていました。

箱型の模型を作ることがとても楽しかったようです。

5年生は、オリジナルのホワイトボードづくりの第2段階。

電動糸のこを使って、ホワイトボードの形を切り取っていました。

線に沿って切り取るのがなかなか難しかったようです。

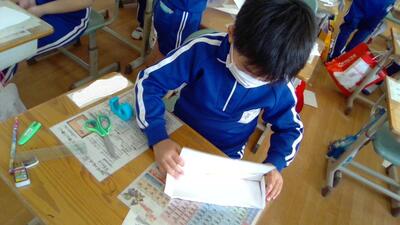

今日の一コマ(2月14日)

先日、4年生が直方体や立方体の展開図の学習をしている様子を紹介しましたが、

今日は、2年生がその基礎となる学習をしていました。

実際の箱のすべての面を画用紙に写し取って、

全部切り抜きます。

箱を作るには、どう並べればいいのかな?

セロテープでつなぎ合わせて、組み立てれば、箱の完成です。

いろいろ考えながら、楽しく学習していました。

今日の一コマ(2月10日)

5年生が、図画工作でホワイトボードづくりに取り組んでいました。

今日は、タブレットで調べたキャラクターなどを参考に、下絵を描いていました。

カメラなんか気にせず、集中して描いています。

どんな作品に仕上がるか、とっても楽しみですね。

アカシヤ学級では、理科の実験に取り組んでいました。

3年生は、磁石の実験。

磁石とクリップの間に、下敷きを挟んでもくっつくのかな?

しっかり確かめていました。

6年生は、炭酸水から出ている泡の正体を調べていました。

水の中で気体を集めて、石灰水で調べてみたら・・・・

白く濁りました!

泡の正体は、二酸化炭素だった!

今日の一コマ(2月9日)

今日は、3年生が総合の学習でときわ台公園へ行くというので、

一緒に行ってきました。

あっ、赤い実がなってる。やわらかいのかな?とってみよう。

枯草の間から、元気がいい葉っぱが出てる。花も咲いてる!

すごいの見つけた!

えっ、何を見つけたの?

結局、何を見つけたのかよくわかりませんでした。

「恵方巻です」と筒状の木を見せてくれました。

休憩と水分補給もしっかりと

もちろん、記念写真も「はい、チーズ!」

子供たちが発見し、タブレットで撮影した写真は、

分類したり、名前を調べたりしながら、

学習に生かしていくようです。

4年生の教室では、直方体の展開図について学習していました。

工作用紙に展開図を描いて、

切り取って、

折り曲げてみたら・・・・

直方体が出来上がりました!

今日の一コマ(2月8日)

2年生、図画工作科の授業を参観しました。

液体粘土に絵の具を混ぜて作った「とろとろ絵の具」を使って、

手で感触を楽しみながら、お絵描き開始。

豪快に色付けし始める子、手形を押し始める子などなど、

それぞれに工夫しながら楽しく描いていました。

最終的に、どんな作品に仕上がるのか楽しみです。

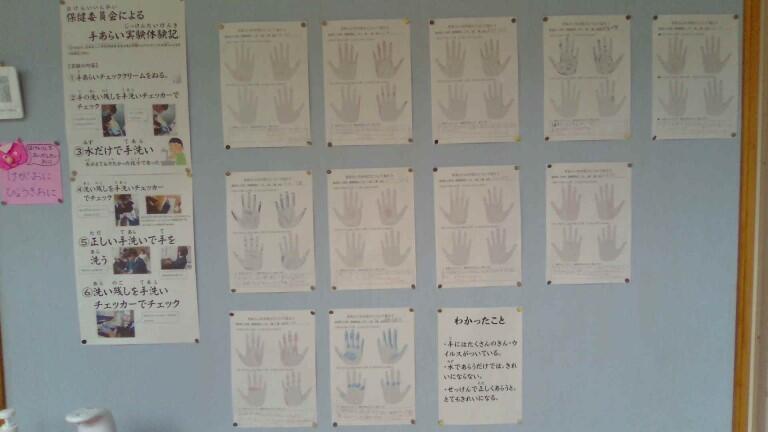

保健室廊下には、保健委員会の児童が取り組んだ「手洗い実験体験記」が掲示してありました。

手洗いチェッククリームと手洗いチェッカーを使って、

水だけで手洗いをした時と、石鹸を使ってしっかり手洗いした時のばい菌の様子を調べたようです。

水洗いだけでは、ばい菌がたくさん残っていてきれいにならないこと、

石鹸を使って、ていねいに、しっかり洗うことが大切だということがまとめられていました。

コロナウイルス感染症予防のために、とっても大切なことですね。

今日の一コマ(2月7日)

1年生が、凧揚げをしていました。

たくさん写真を撮って、HPにアップしようと思ったのですが、

ちょっと風が強すぎて、凧をコントロールするのが難しかったようで、

友達の凧糸と絡まったり、遊具に絡まったり、木に絡まったり、

近所の庭先に飛んで行ってしまったり・・・・・・。

先生方と協力して、凧救出作戦を実行していたら、

3枚の写真しか撮影できませんでした。

その3枚を紹介します。

今日の一コマ(1月13日)

今日は、4・5・6年生が書初めに取り組んでいました。

4年生は、オープンスペースまで使って、

広々と書いていました。

納得のいく文字は書けたかな?

1年生は、図工に取り組んでいました。

ストローで息を吹き込み、飛び出す作品作りです。

遊びながら、イメージを膨らませていました。

今日の一コマ(1月12日)

昨日から3学期がスタートしました。

今年は、どんな一年になるのかな?

保健室の廊下にある新年あみだくじで占ってみましょう。

教室に遊びに行くと、3人娘から写真撮影を依頼され、「はいポーズ!」

3学期も、子供たちは元気いっぱいです。

本日は、3年生とアカシヤ学級で書初めに取り組んでいる様子を見てきました。

どちらの学級も真剣に取り組んでいました。

4年生は、福祉についての学習を行っていました。

「見えないって、とっても不安だし、歩くのが怖い。」

「見えない人を安全に、安心できるように誘導するのって難しい。」

体験を通して、いろいろ感じていたようです。

1年生は、新しいALTと初めての外国語活動に取り組んでいました。

とっても楽しそうな様子が伝わってきました。

〒972-8321

いわき市常磐湯本町日渡35番地

TEL 0246-43-2073

FAX 0246-43-2140

Mail yumoto2-e@fcs.ed.jp

児童の安否等緊急連絡の際は

上記のQRコードから

湯本第二小学校HPのQRコード