出来事

これはどこにあるでしょう

またまた親子会話の話題提供です。

これは、学校のどこにあるでしょう?

ちなみに、お地蔵様が何故学校にいるのかは、分かりません。子ども達に聞かれたら「みんなを守ってくれているんだね~」とふわっと答えています。ご両親やおじいさんおばあさん、地域の皆様、ご存じでしたら教えてください。

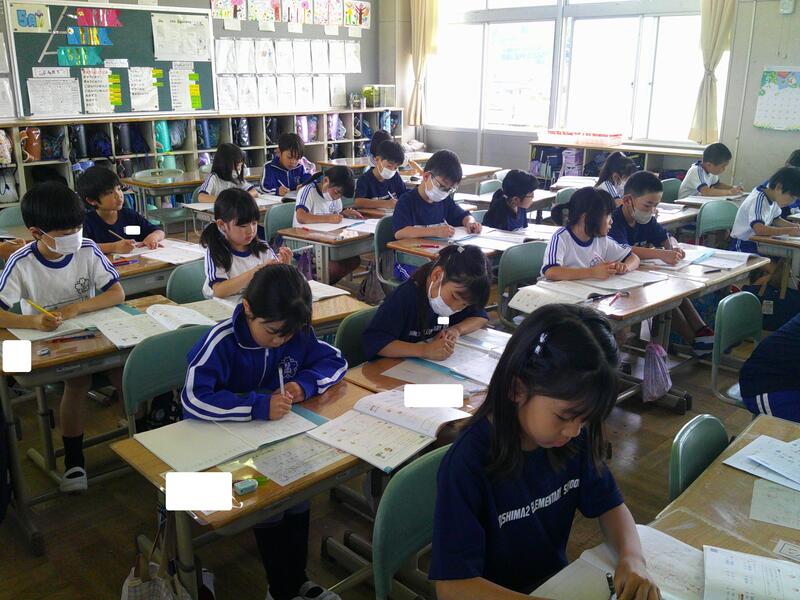

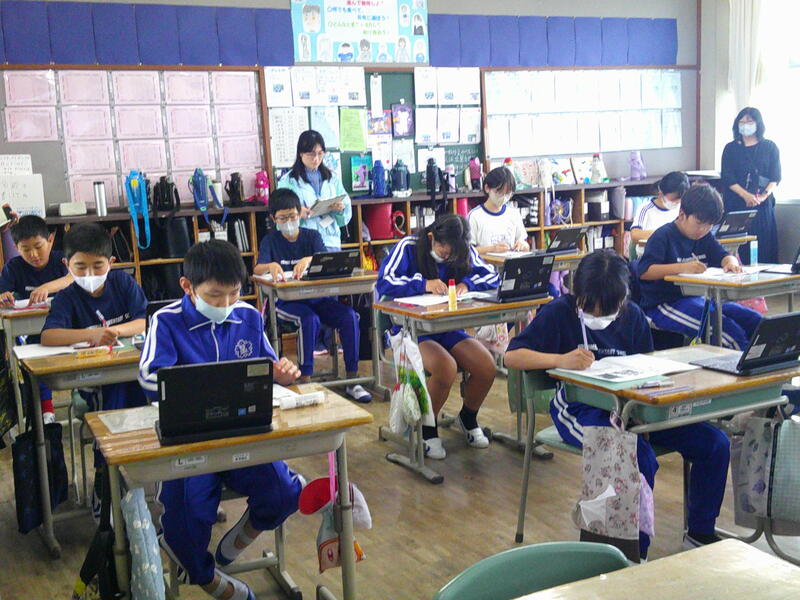

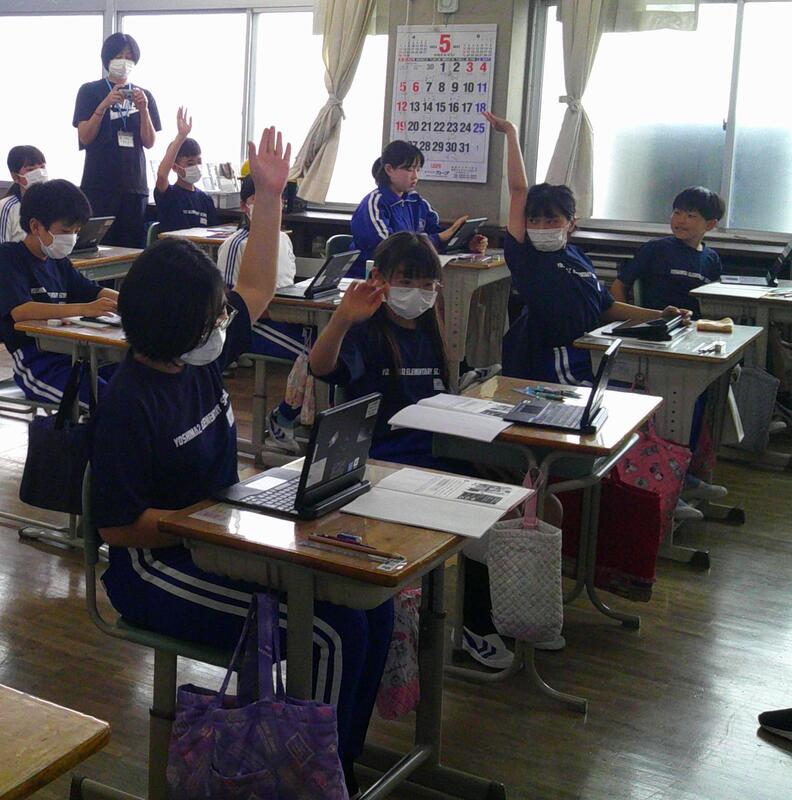

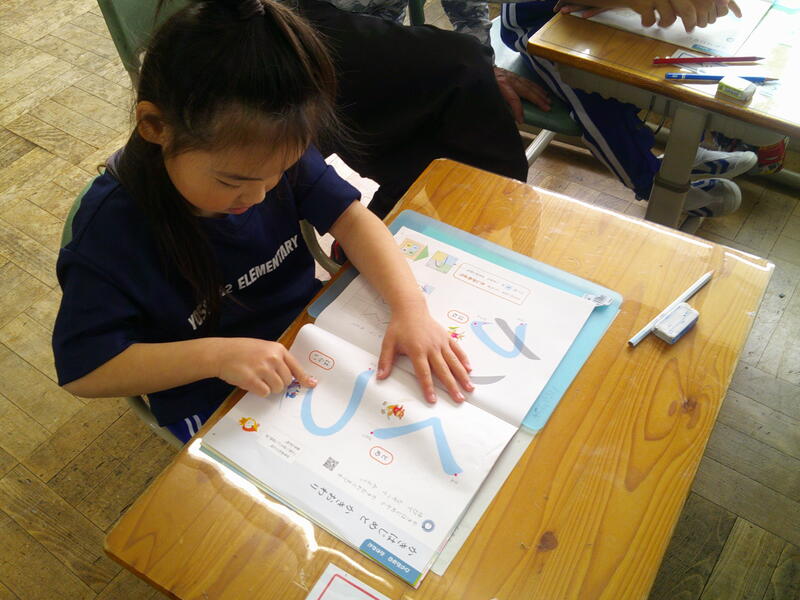

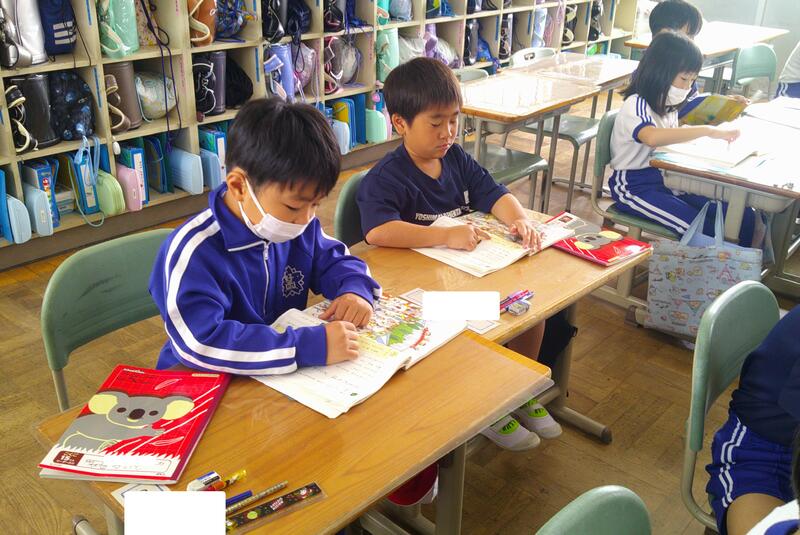

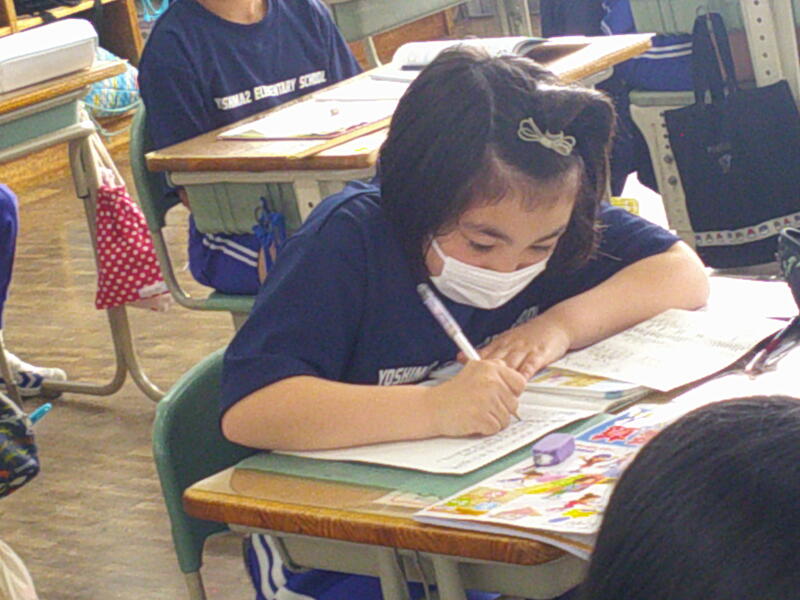

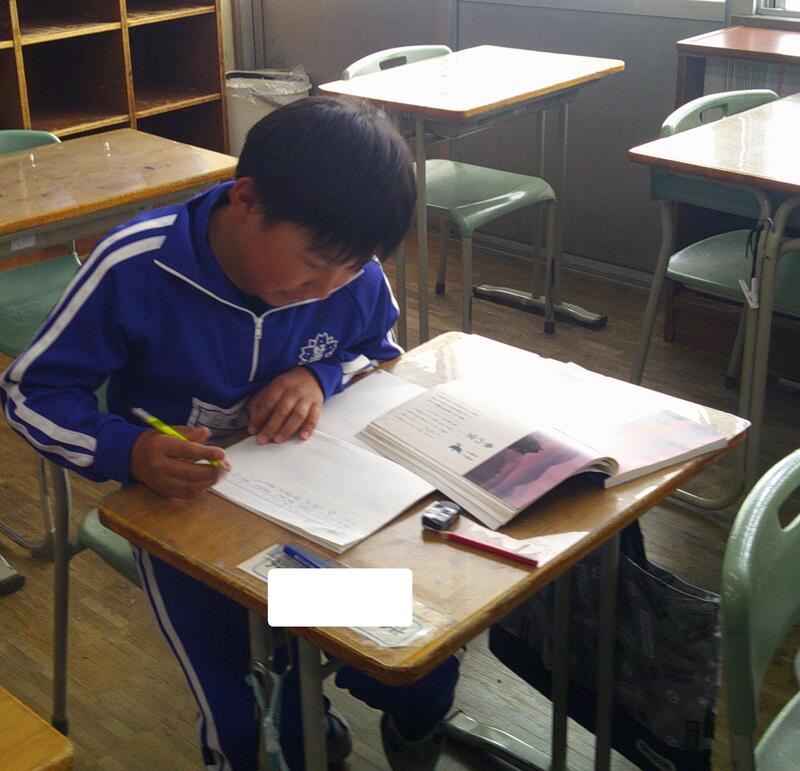

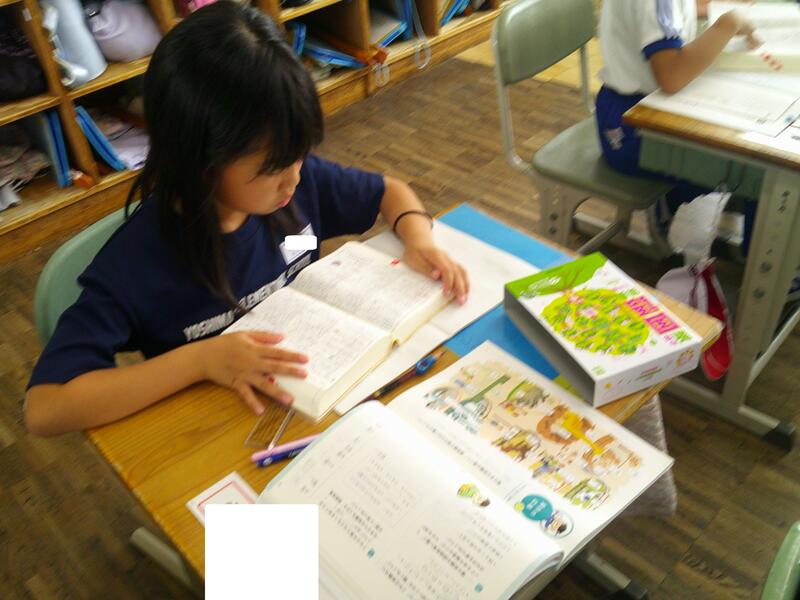

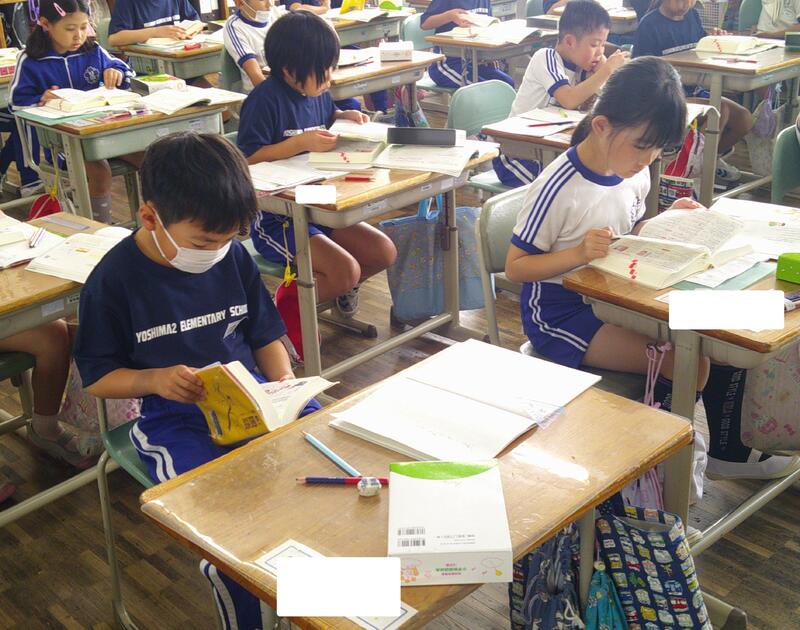

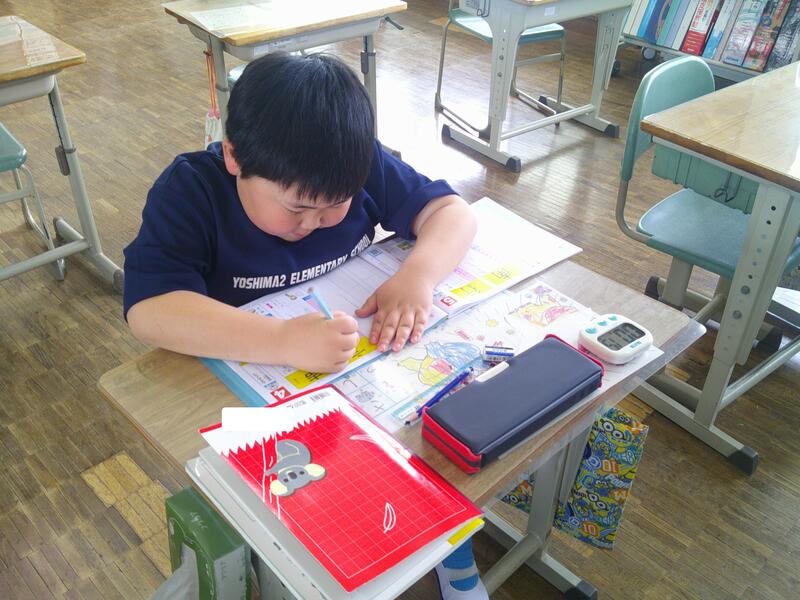

そして、今日の学校の様子です。全部の教室はまわれなかったので、また来週です!

気温差が激しかったり、湿度が高かったりと体が疲れやすい時期です。よく食べ、よく寝て、来週も元気に登校しましょう!

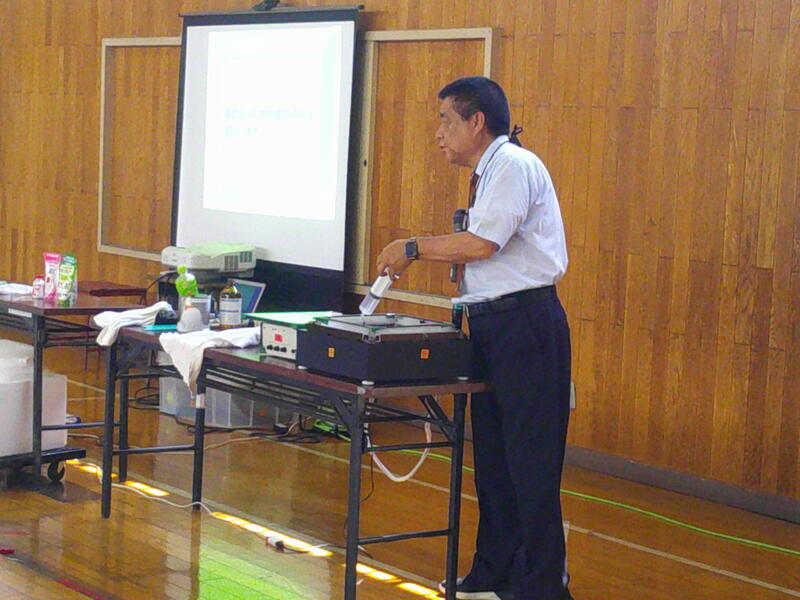

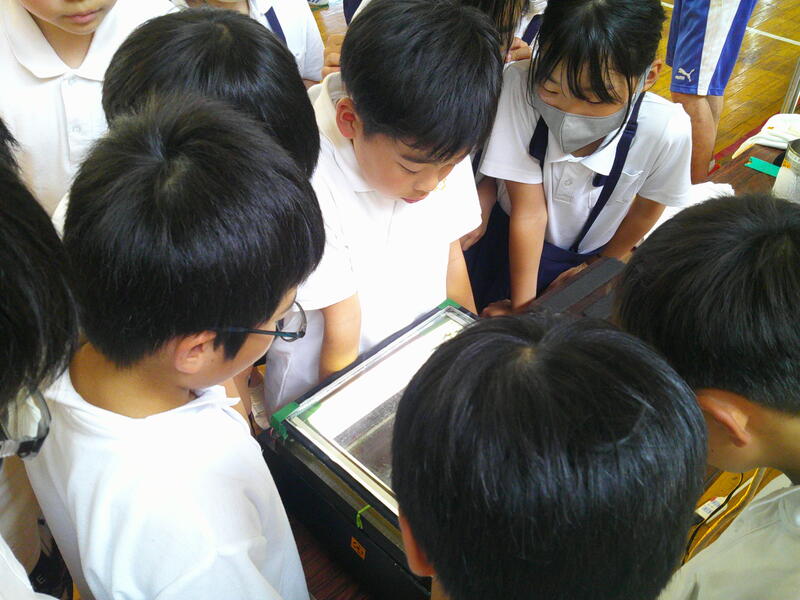

放射線に関する学習

市内の多くの学校で放射線教育を行っている、石川哲夫先生による、放射線に関する学習を行いました。

5年生が参加しました。日常生活では目には見えない放射線を可視化していただいたり、私たちの身の周りにも微量の放射線はあるもので、正しく理解することが大切であるというお話をうかがいました。

私たち大人が経験した震災のことや放射線に関することを、これからを生きる子ども達に伝えていくことは、役目であると思っています。

陸上競技大会

昨日、6年生が陸上競技大会に参加してきました。

初めての陸上競技場で、大勢の競技役員の先生方や他の学校の6年生がいる中で、競技に出るときは自分一人。そして、その中で自分の全力を出し切る。

とても大切な経験ができたと思います。

これまでの練習への取り組み、大会当日の姿、そして今日、種目練習でお世話になった先生方に感謝の気持ちを伝える姿、どれも大変立派でした。

保護者の皆様、これまでの健康管理、励まし、当日の応援、本当にありがとうございました。

各種目の写真は、アルバム担当の写真屋さんが撮ってくださっていますのでお楽しみに。

みんなの気持ち

しゃらの木学級のお友達が作製しました。

1~5年生、先生方みんなの気持ちです。

よい一日になりますように。

待ってたよ

3年1組の音楽の時間。

あれ、今日は一人多いのかな?

今日は、平支援学校からお友達が来て一緒に音楽の授業中です。

同じ好間二小の学区に住んでいる3年生のお友達なので、子ども達の方がよ~く知っています。

久しぶりに一緒に学習できて、とても嬉しそうです。

「かも~つれっしゃ~シュッシュッシュッ~

」

歌にあわせてリズム打ち。

くじびきで、リズムを決めるよ。何番がでるかな~?

音の高さに合わせて手を動かしながら、ドレミの歌を歌います。

今日もみんなで楽しく学習できました。

これからも、よろしくね。

奉仕作業

<好間二小のお友達に読んでほしいです>

土曜日の7:00~、お家の方が「奉仕作業(ほうしさぎょう)」に学校に来てくださいました。

この間、みんなでクリーン活動をしましたが、校庭の周りの草は、なかなかなくなりませんでしたね。そこで、皆さんのお家の方が、朝早くから草刈りをしてくださったのです。

毎日働いて、せっかくのお休みの土曜日なのに、来てくださった方。この後、幼稚園の草刈りにも行くんですよ、という方。お家の人がお仕事だからと、おばあちゃんが来てくれたお家もありました。

お家の人は、校庭で運動したり遊んだりはしません。使うのはみなさんです。皆さんのために、暑い中、朝早くから作業をしてくださったお家の方に、みんなで「ありがとう」を言いましょう。

お家の人と一緒に来て、草むしりをしてくれたお友達もいましたね。ありがとうごさいました。

地域の皆様、休日の朝早くから、本当にありがとうございました。おかげさまで大変きれいになりました。子ども達が、けがなく安全に、元気いっぱい校庭で活動できるようにしてまいります。

【16:00追記】出張から帰ってきたら、校庭にお家の方の姿が!土曜日に来られなかったからと本日奉仕作業に来てくださった皆様、本当にありがとうございました。

6年生は最強!

来週の陸上競技大会に向けて、全校生で6年生を応援する会を行いました。

下級生が司会進行、応援の言葉を贈りました。

鮮やかなオレンジ色のユニフォームを着た6年生から、種目ごとに紹介と目標発表がありました。

【100メートル走】

【女子800メートル走・男子100メートル走】

【走り幅跳び】

【ソフトボール投げ】

【走り高跳び】

【男子・女子4×100メートルリレー】

なぜ、真面目に種目紹介をした後に、みんなポーズをしているのかって?

それは、うちの6年生が、おちゃめだからです!!

パフォーマンスクラブを中心に、みんなで応援「6年最強~

」。

リレー選手が実際に走って見せてくれました。下級生からは、「はやっ」「すごっ」「うまっ」という、今時の子ども達ならではのつぶやきがあちこちで聞かれました。

6年生から、当日頑張ってきます、という力強い言葉。

うちのリーダーは、すごい!

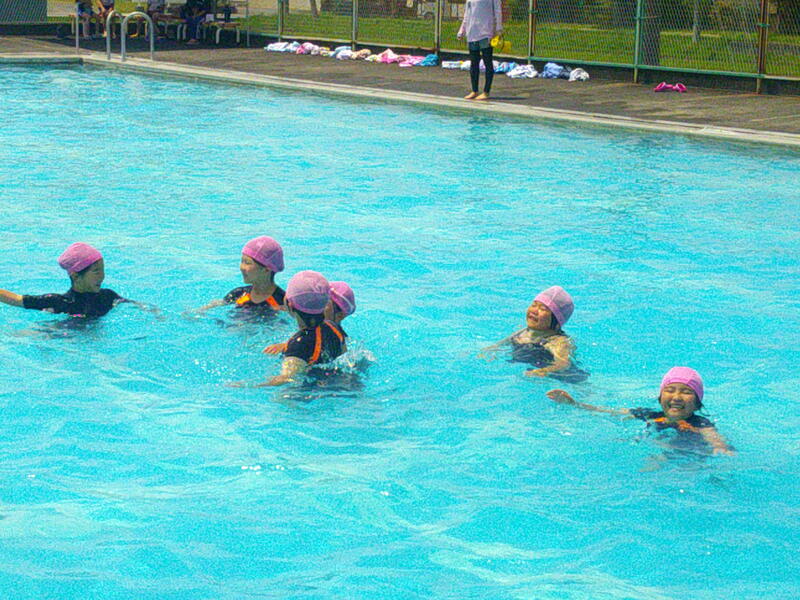

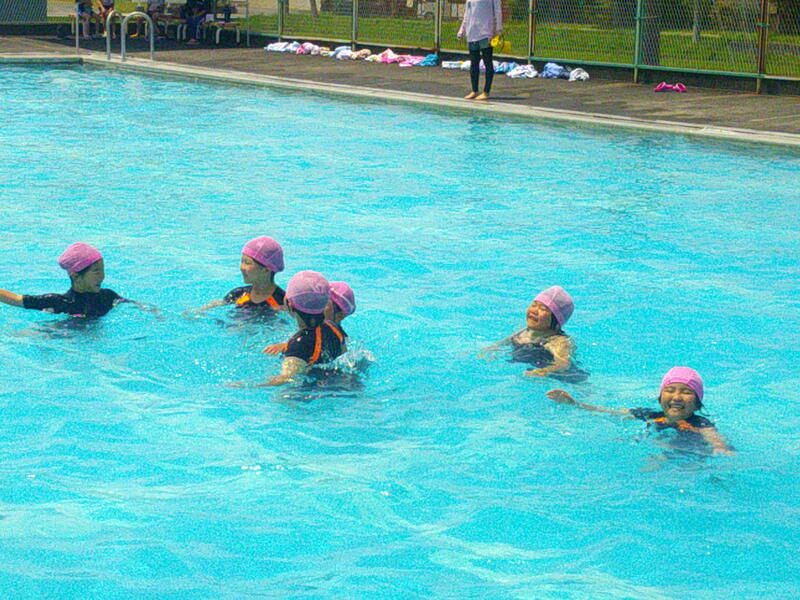

プールびらき

こ、この白い旗は・・・

子ども達が待ちに待った、「水泳学習で入水可能な環境です」というGOサインです!

子ども達には、次のようなことを基本に、学年にあわせた内容で指導しています。

今日は1・2・3年生の水泳学習の様子をご紹介します!

1年生と2年生は一緒に入ります。複数の職員が関わって、安全に学習を進めていきます。

2年生は、1年生と一緒なので、お手本です。安全に楽しく学習していました。

今年度、一番最初にプールに入ったのは、3年生です。学年で一緒に活動します。

保護者の皆様には、LEVERへの入力、水着等の洗濯や準備、お手数をおかけしますが、期間と回数が限られた水泳学習ですので、どうぞよろしくお願いします。

ほたるのさんぽみち

昨日、好間・三和方部連合PTAの役員会に参加してきました。

同じ地域にある小・中・高等学校が情報を共有したり連携したりして、より充実した教育活動・PTA活動を行っていきましょうという会です。

三和小中学校より、6月29日(土)に「ほたるのさんぽみち」というイベントがあるのですよ、もしお時間があれば、好間地区の子ども達にもぜひ見てほしいです、とお声がけをいただきましたのでお知らせします。

ほたるを実際に見たことのある子は、いるのかな?

保護者のみなさんは、どうですか?

心のコップ

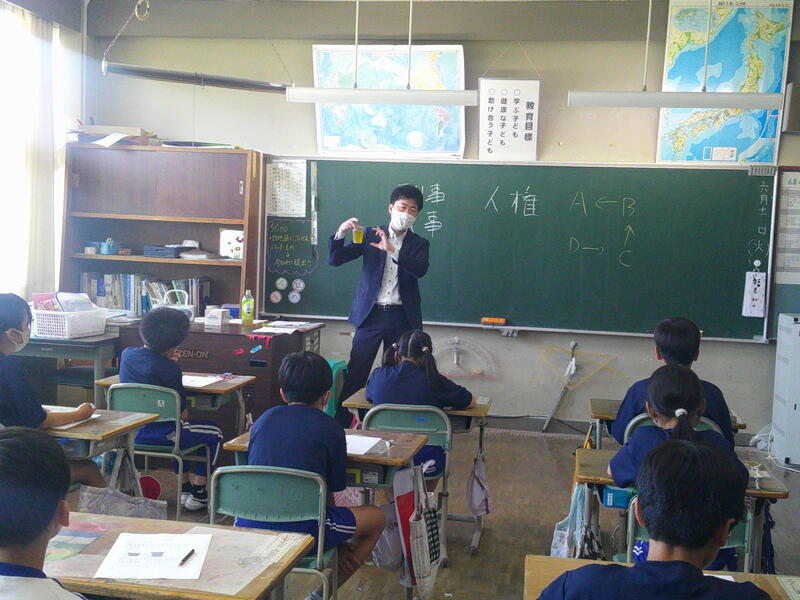

弁護士の永山先生を講師に、5年1組で、いじめや人権に関わる学習をしました。

授業の初めに先生が「学級目標に『相手の気持ちを考えて行動できる』『だれにでも平等にできる』とあるね」と気づいてくださいました。

自分達で話し合って決めた目標です。

弁護士の先生に教えていただく授業。子ども達は普段なかなかできない学習に真剣に取り組んでいました。

心には見えないコップがあります。悲しい気持ちは、少しずつコップにたまっていきます。気づかないうちにいっぱいになって、ある時、ふとした言葉でも溢れて、心がこわれてしまうのです。

「コップの水を、どうしたら減らしてあげられるだろう」先生が問いかけると、「優しい言葉をかけるようにする」「分けてもらう」等の意見が出されました。

どの子も、それぞれのおうちの、唯一無二の宝物です。いじめは許されません。これからも、子ども達に語り続けていきたいと思います。

クラブ活動

どの学校でも、クラブ活動は子ども達が楽しみにしている、キラキラ輝く時間です。

好間二小には、どんなクラブがあるのかな?

<スポーツクラブA・B>

スポーツクラブは大人気で、AとBの2チームに分かれて活動しています。校庭では、6年生がリレーのバトンパスを下級生に教えていました。体育館のドッジボールは白熱していました。

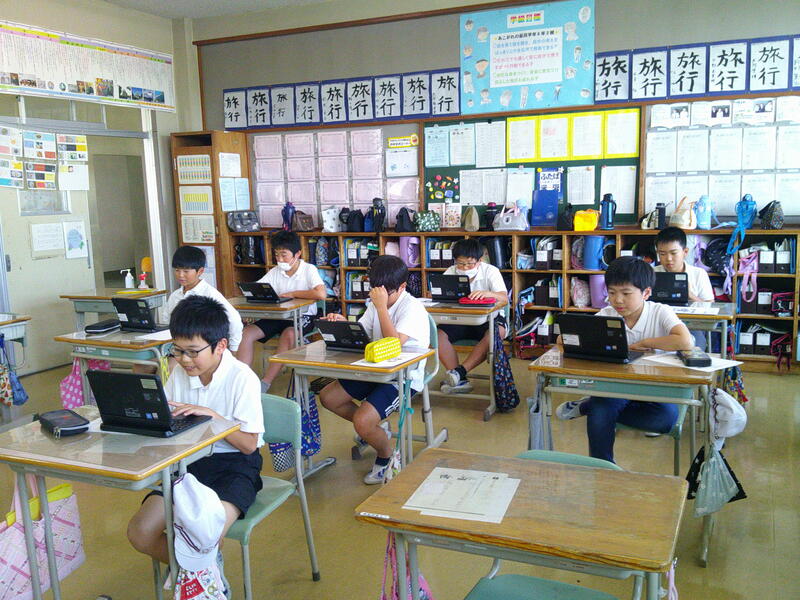

<パソコンクラブ>

3階で活動中と聞いて階段を上っていくのですが、物音がしません。そっとのぞいてみたら、パソコンクラブのお友達が黙々と活動中でした。

<調理・手芸クラブ>

次回のお菓子作りに向けて、班ごとに計画を立てていました。学校でお菓子を作るって、特別感があるんですよね。

<パフォーマンスクラブ>

初めて聞いたクラブ名です。なにをしているのかな?

陸上大会の激励会に向けて、応援チアの練習をしていました!本格的で、びっくり!!

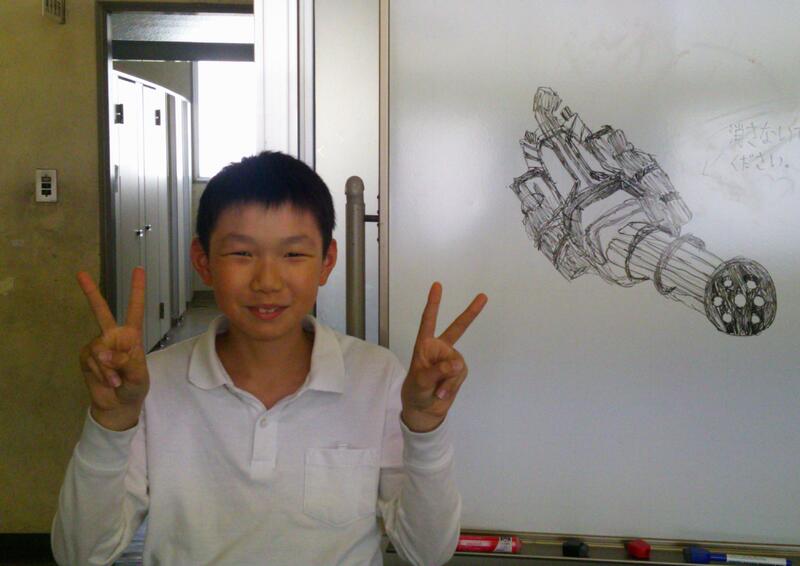

<イラストクラブ>

空き教室の黒板を利用して「黒板アート」に取り組んでいました。私が子どもの頃は、漫画やアニメのキャラクターを紙に書いていたような・・・。クラブ活動もどんどんアップデートですね。

先週は、出来事が多くて掲載できませんでした。

「校長先生、クラブのはいつ載るんですか?」と聞かれ、あわてて本日アップしております。ホームページをお家の人と一緒に見てくれているお友達がいて、とてもうれしいです!

お家の方は何クラブでしたか?お子さんとお話するのも楽しいですね。

ちなみに私は、小学生の頃バトンクラブで「うる星やつら」のテーマソングに合わせて踊っていました!

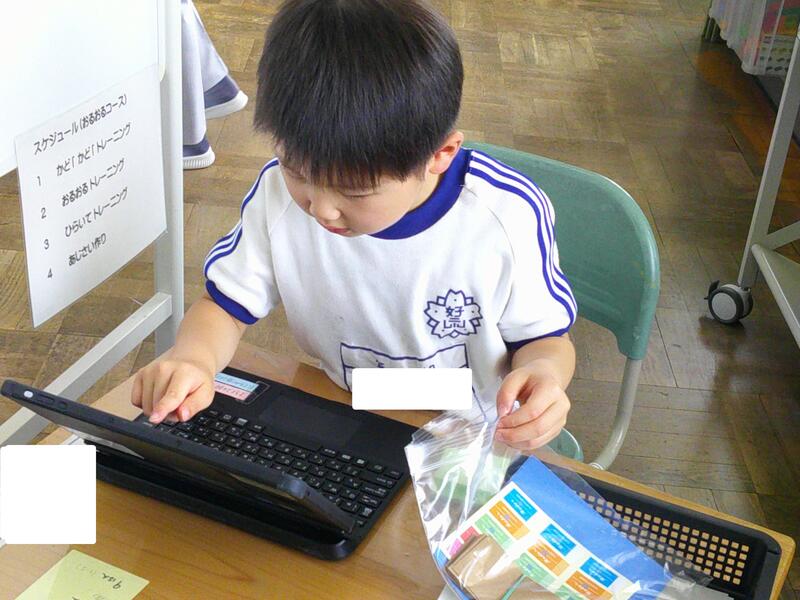

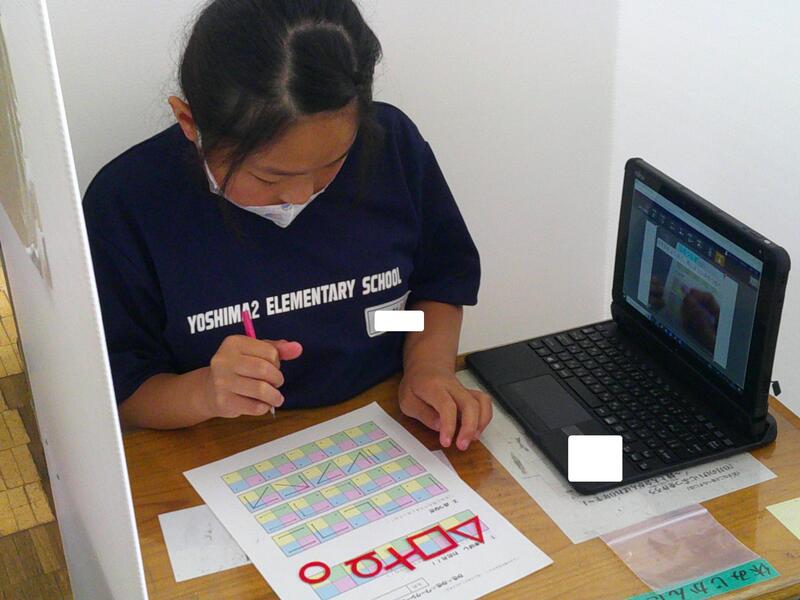

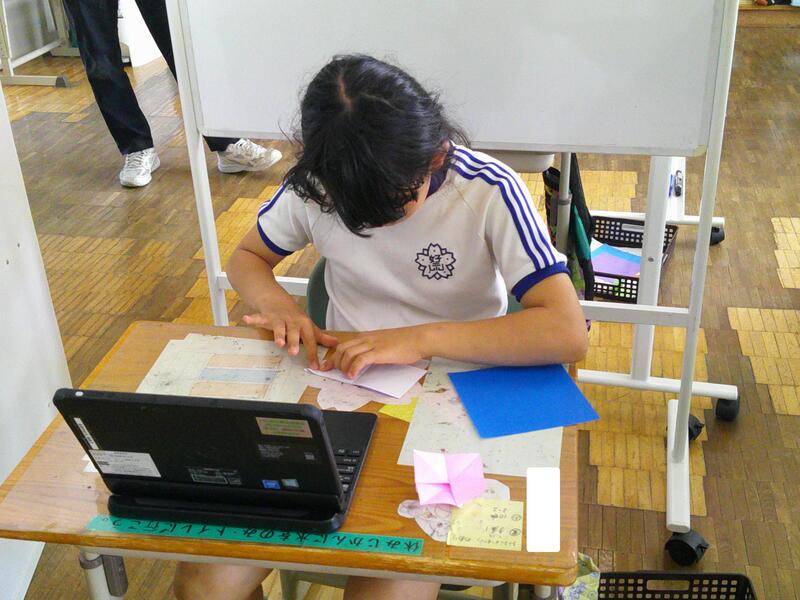

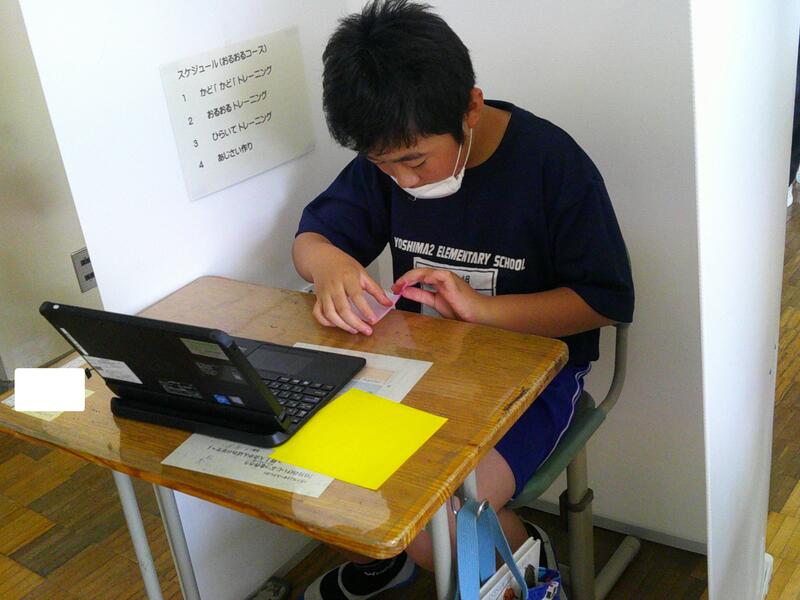

しゃらの木1組

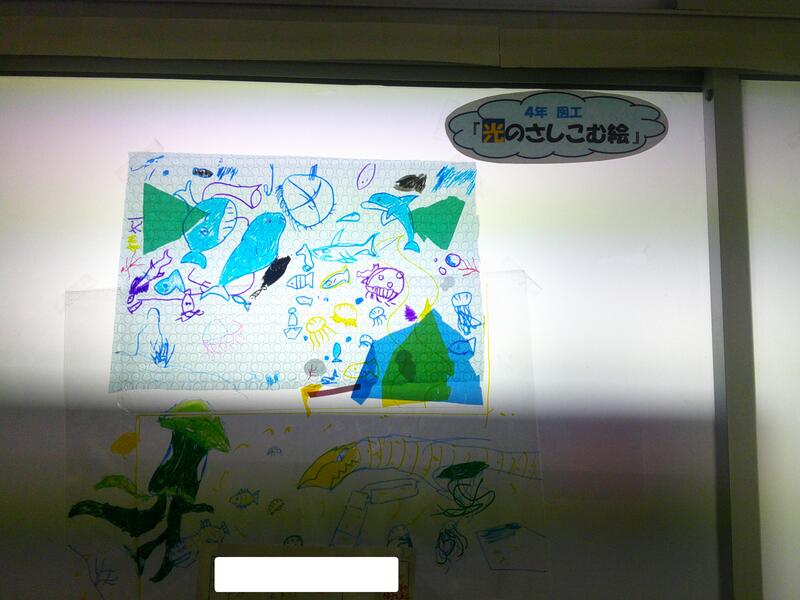

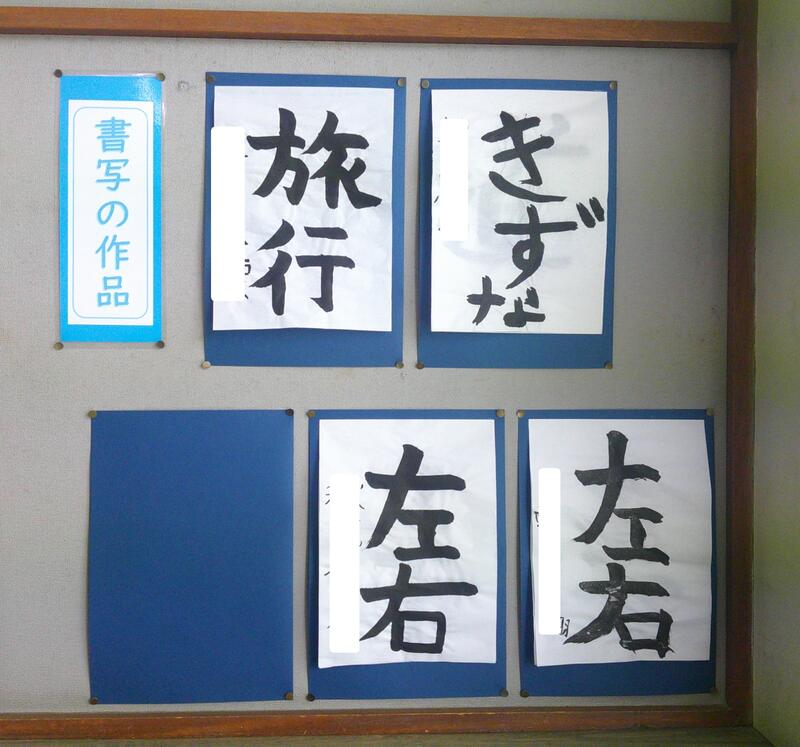

本日紹介するのは、しゃらの木1組です。

しゃらの木1組の担任の先生は、用務員さんいわく「先生にしておくには惜しいほど、畑作るのがうまい!」ので、子ども達も一緒に畑で野菜を育てています。先日収穫したタマネギの立派なこと!

子ども達の絵や習字、学習のあしあとが丁寧に掲示され、整頓されて、集中して学習ができる教室です。

自立活動の授業を参観しました。自分のあまり得意ではないことをできるようにするために、一人一人が先生とめあてを決めて取り組みます。

〇文字をマスの中のどの位置に書くとよいのかを学習する「書く書くコース」

〇紙の角を合わせて折ることやお手本を見ながら同じに作業をする学習の「折る折るコース」

どの子も、この時間に頑張ることがはっきりしているので、45分集中して学習することができました。

先生は、一人一人に寄り添い、優しく声をかけています。一生懸命走っている子ども達を伴走しているようです。子ども達は安心して進むことができます。

個人の学びの後は、全員でこの時間を振り返ります。友達の学習のよかった点を伝えたり、自分のよかった点をほめられたり。自分の思いを相手に届くように伝えたり受け止めたりする学習でもあります。

今日の授業は職員研修でもあったので、多くの先生が参観しました。大勢の大人に見守られながらの学習で、とても緊張していたと思うのですが、穏やかで温かな授業でした。

給食は、しゃらの木2組と一緒に食べます。授業中とはまた違う、楽しそうな表情です。

来週はプールびらき、6年生は間もなく陸上競技大会、6月も頑張ろう!

高齢者疑似体験(4年生総合)

「豊かな体験活動を推進します」と学校のビジョンに掲載しています。

4年生は、昨日は路線バスに乗って浄水場を見学に行き、今日は高齢者疑似体験の学習をしています。

机の上で学んだことを、実際に見たり体験したりすることは、とても大切です。

重いプロテクターを装着。「体がおもーい!」「自然と腰が曲がっちゃう!」「・・・そうそう、そうなんです(校長)」

一緒に歩いていると自然に手を添えたくなるようです。「まって、トントンは上れない!」「階段では、横に並んで歩くより向かい合わせが介助しやすいみたい」

「かがんでボールをとるのは大変」隣にいる子は自然と手渡ししたくなります。

「お箸が持ちにくいな」「うまくつかめなくて時間がかかるね」

「色がいつもと違って見えるよ」「ちょっと黄色っぽい」「うちのおばあちゃん、この前目の手術したんだよ」「視界が狭くなるって、こういう感じなんだね」

「なすことで学ぶ」「新しいことを知る」「わかった子どもの目が輝く」今日も子ども達は、またひとつ大きくなります。

救急救命法講習会

昨日放課後、内郷消防署の皆様を講師に、救急救命法講習会を行いました。教職員は毎年講習を受けています。体育の時間だけでなく、登下校時や休み時間、給食時など、人の身体には、いつ何がおこるか分かりません。みんなで真剣に取り組みました。

心臓マッサージは、とにかく救急隊員の方が来るまで、蘇生するまで、同じリズムでし続けることが大切だそうです。複数人で交換するタイミング等も確認しました。

AEDも、消防署からお持ちいただいたもので研修した後、本校の中央玄関にある物の中を確認しました。

エピペンの打ち方も研修しました。

今は『ライブ119』という、携帯のカメラ機能を使って、対象者の状況を写しながら119番通報ができるシステムもあるそうです。

本日の研修が使われる場面がないことが一番ですが、万一に備えることが大切であると、みんなで再確認しました。研修中、無線機の音が鳴る場面があり、消防署の皆様の忙しさや緊張感を間近で感じました。内郷消防署の皆様、いつもありがとうございます!

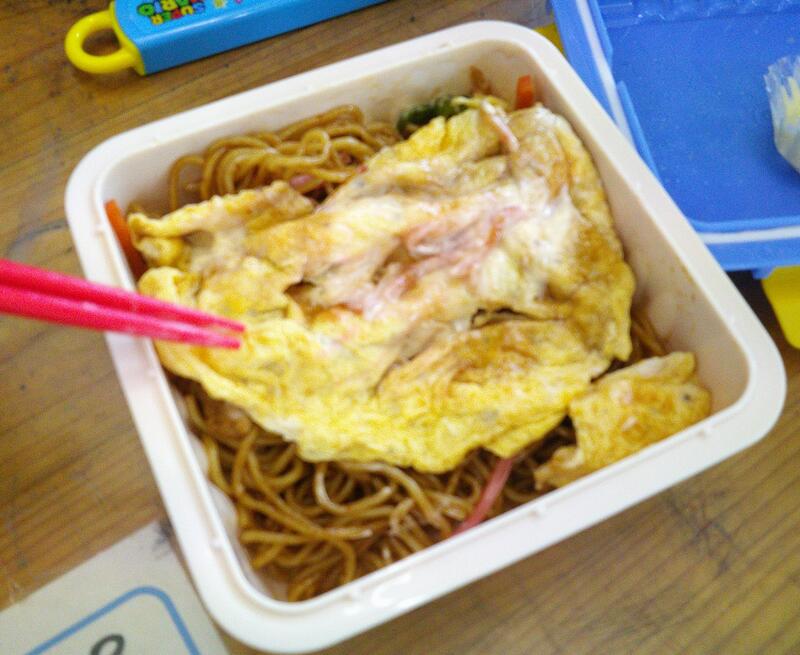

ふれあいお弁当デー

本日のミッション

【低学年】お手伝いをしながら、作る様子を見学しよう!

【中学年】おうちの人と一緒に献立を考えて、お弁当箱に詰めるお手伝いをしよう!

【高学年】おうちの人と一緒に献立を考えて、一緒に作ろう!

お昼にインタビューに行きました!

<低学年>「ミニトマトをここに入れたよ」「おにぎりを作ったよ」

<中学年>「全部自分で詰めたんだよ」「たまごやきを作ったよ」

<高学年>「何を作りましたか?」「オムそば」「野菜炒め」「ピーマンの肉詰め」「からあげ」「野菜の肉巻き」「お米を炊いたよ」「おいしくなる魔法をかけました!」等々

朝のお忙しい時間に、子ども達とお弁当を作るのは、本当に大変だったことと思います。

子ども達は、お弁当は、朝早くから作っていること、自分一人では作れないこと、バランスや彩りなどを考えると詰めるのにも時間がかかること、一緒に作ると楽しいこと等いろいろ感じたようです。

ご協力いただき、ありがとうございました。

クリーン活動って どうしてやるの?

自分達の生活環境の美化意識を高めること、奉仕の精神を培うことを目的として、全校生でクリーン活動を行いました。本校は校庭が広く、大変恵まれているのですが、広い分雑草にも恵まれてしまいます。

「どうしてクリーン活動をするのかな」「きれいになって、どんな気持ちがするかな」子ども達に話しかけながら活動することで、心を育てていきたいと思います。

ちょうど今週末は『いわきのまちをきれいにする市民総ぐるみ運動』です。地域の清掃活動に参加される方も多いと思いますので、子ども達とお話しになるのもよいと思います。

15日には、保護者の皆様に本校での奉仕作業へ、ご協力をお願いしております。

どうぞよろしくお願いいたします。

陸上競技大会に向けて

陸上競技大会に向けて、6年生が毎日練習に取り組んでいます。

全員が陸上競技が得意なわけではありません。けれど、先生方の声かけや友達の支えがあって、どの子も自己ベストを目指して頑張っています。そんな6年生の姿はとても素敵です!

<リレーチーム>

バトンパスの練習をすると、その都度「今のはどうだった?」と、振り返って修正していました。

<100M走チーム>

もも上げや、踏み込み、腕振り等、自分達でどんどん練習メニューを進めていました。

<走り幅跳びチーム>

全力での助走や、踏み切りのタイミングの確認を一生懸命していました。

<長距離走チーム>

校庭1周を走るタイムを設定して、励まし合って練習していました。

<ボール投げチーム>

「いくよ~」と声をかけ合って、フォームに気をつけながら、目標に向かって投げていました。

最近、授業の前や休み時間に、ふと校庭に目を向けると、6年生の先生が、白線を引いたり砂場のすなをならしたりしている姿をよく目にします。少しでも練習時間を確保できるように、より練習しやすい環境となるように、という子ども達を思う先生方の気持ちが伝わってきて、頭がさがります。

こ、これは・・・

今日の給食に、渋沢栄一モデルの味付けのりが!

そういえば、いつから切り替わるんだっけ・・・

他に新しく肖像画になる人は・・・

今日のお子さんとの会話のひとつにいかがでしょう。

張り切って撮ったのですが、ピントが合っていませんでした。腕を磨きます。

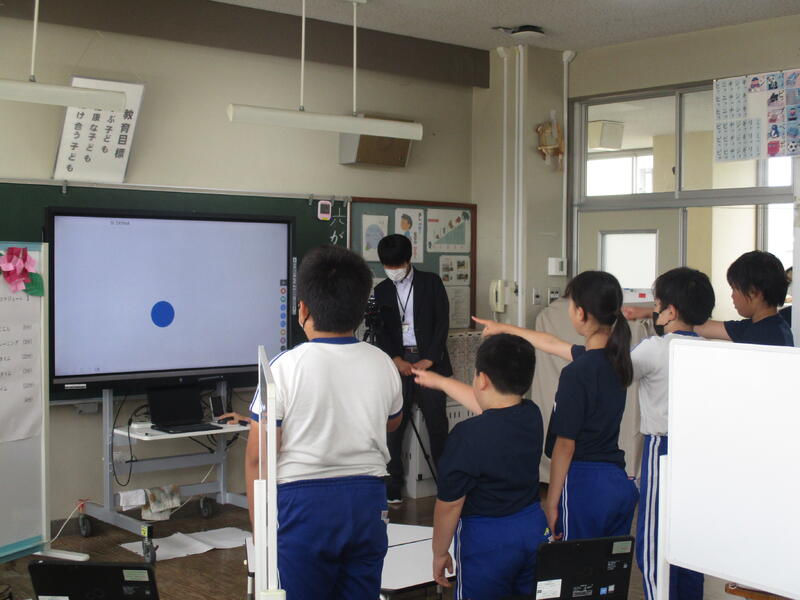

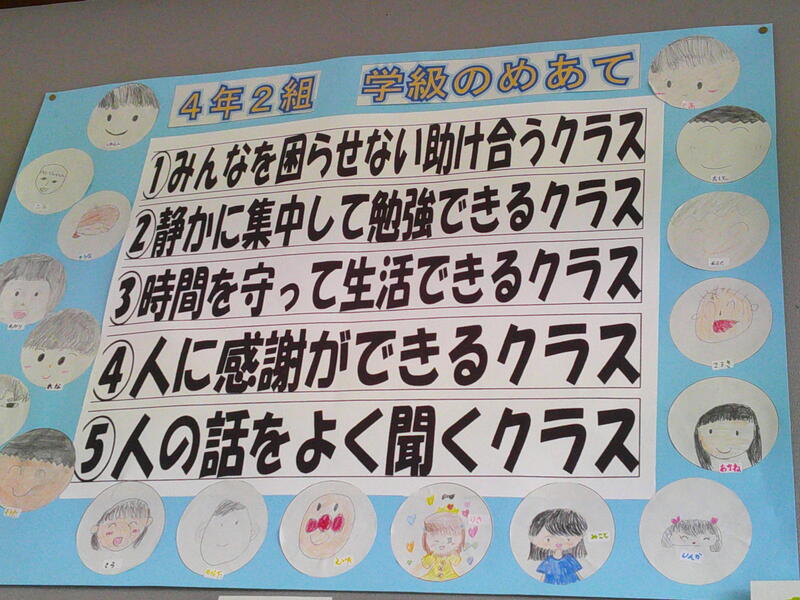

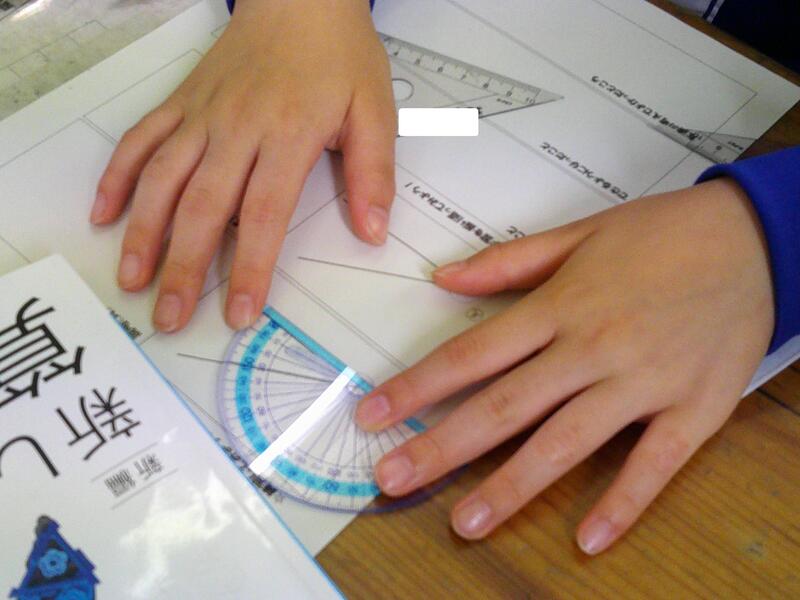

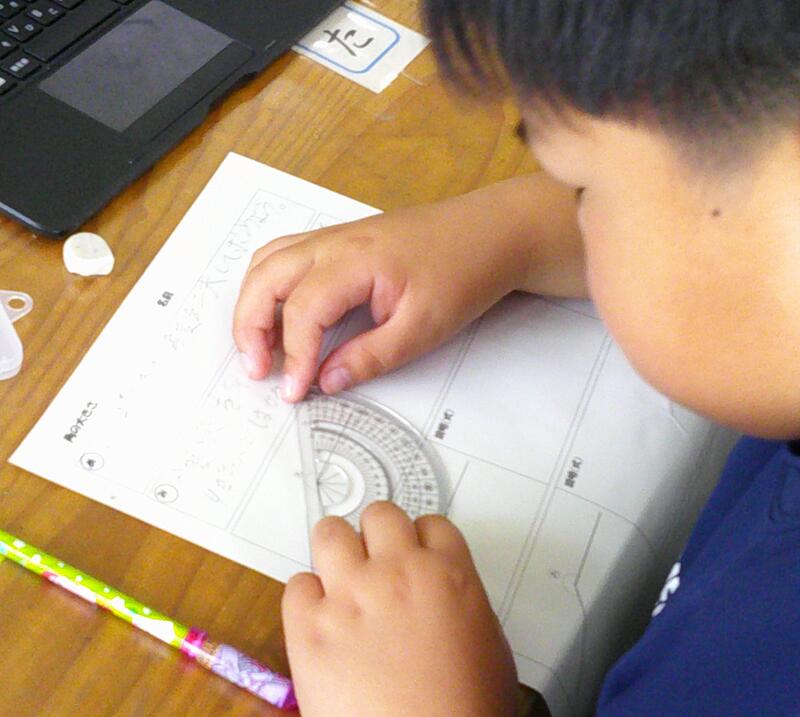

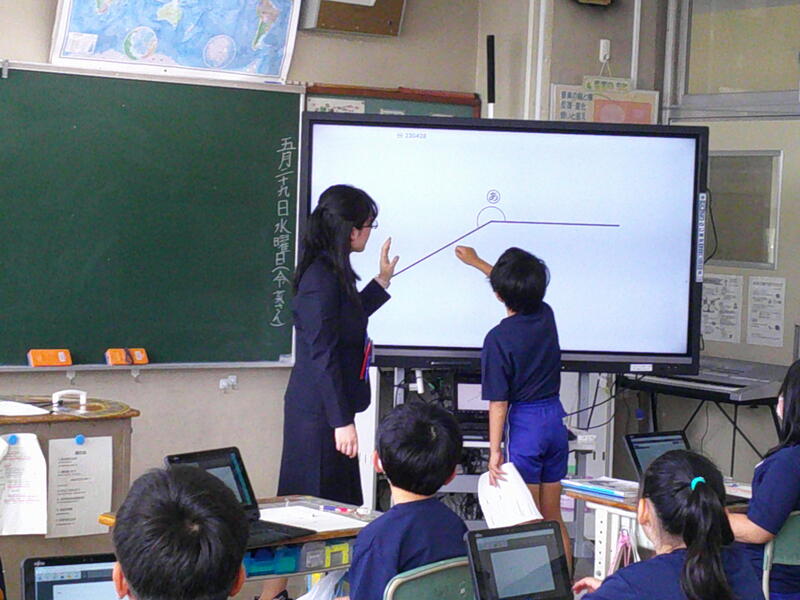

4年2組

4年2組の算数の授業を参観しました。

自分達で話し合って決めた「学級のめあて」がみんなの描いた笑顔に囲まれて掲示されています。

今日は角度の学習。分度器の0を辺に合わせて正しく測ることができていました。

これまで、分度器を使って、0~180度までの角度を測ってきたのですが・・・

今日は180度よりも大きな角度を求める問題です。今まで習った学習を使って解決できないかな・・・

一生懸命考えて、自分の求め方が決まったら、タブレットで撮影して、みんなで共有します。

みんなの考えがタブレット上に集まります。

電子黒板を使うと、みんなに説明したり発表したりするのも、とても分かりやすいです。子ども達は、指名されると、自然に前に出て、指さしやペンを使って話し始めます。

今日は、「180度に足す作戦」と「360度から引く作戦」が子ども達から出て、問題を解決していました。

180度よりも大きな角も、今までに学習した、分度器で角を図ること、足したり引いたりすることを組み合わせると、求められることが分かりました。

4年2組は新採用の先生が担任です。新採用の先生の学級では、研修時間があるので、別の先生に習う教科があったり、先輩の先生達が授業を見にいったりする機会が多くなります。より多くの目で子ども達を見ていくことができるなと感じています。

一生懸命な先生と元気いっぱいの子ども達が過ごす4年2組。時々おじゃましています!

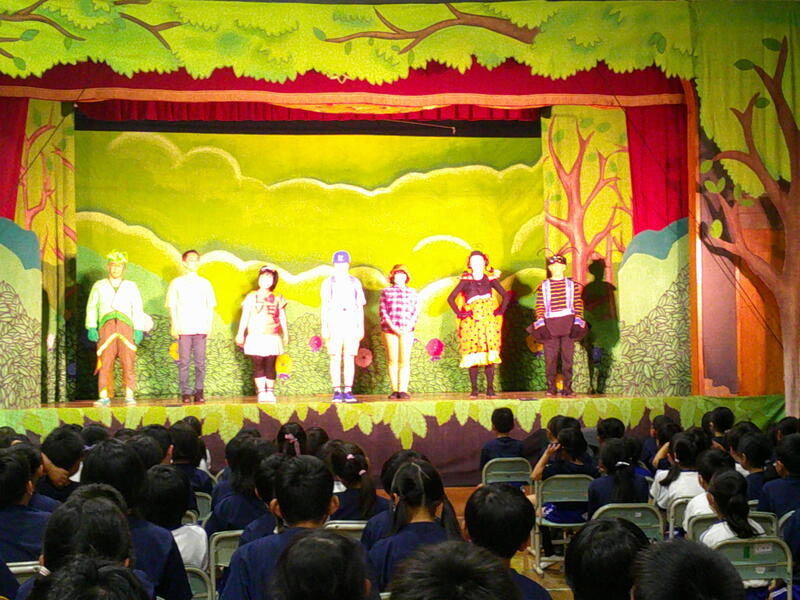

ミュージカル鑑賞教室

劇団トマト座 ミュージカル「ミクロの三銃士~ケンタと虫たちのミラクルアドベンチャー~」

生の演劇に触れることで、豊かな情操を育てたり、望ましい鑑賞態度を身につけさせたりしたいと企画しました。

いつもの体育館に何やらステージが・・・

みんな、ワクワク顔です。

ミュージカルの内容は・・・おっと、ネタバレ厳禁ですね。ぜひ、お子さんに聞いてみてください。

みんな引き込まれて、あっという間の1時間半でした。

6年生の志賀君が代表でお礼の言葉を発表。事前に作成した原稿なし。今観劇して心に残ったこと、考えたこと、劇団の方に伝えたい思いを、心を込めて発表する姿に、とても感動しました。

劇団トマト座の皆様、素敵な機会をありがとうございました!

祝!準優勝!

先週末に行われた『福島県青少年ドッジボール大会 ふくドッジ2024』において、本校6年生男子のチーム『Golden wave』が、準優勝に輝きました!

チームをつくって参加しようと動いたこと、練習をがんばっていたこと、チームワークのよさが6年生全体にもよい影響を与えていること等があり、本当に感動しましたし、嬉しく思いました。月曜日に早速写真を撮ろうとしたら「今日一人欠席なので、みんな揃ったらまた来ます」というシビれる言葉を残して教室に戻っていった6年生。本日再度校長室に来てくれました。おめでとう!!

ふれあい班活動

全校遠足や清掃活動など、本校では縦割り班での活動を取り入れ、思いやりの心やリーダー性、協調性等を育てていきます。今日は休み時間に班ごとに遊びました。

もうじゅう狩りゲーム、イスとりゲーム、マジカルバナナ、フルーツバスケット、風船バレー等々、班ごとに考えた遊びで、仲良く活動することができました。

学級で過ごすときとは違った姿が見られ、活動後には先生方が「〇〇君、よく気づいて動いてくれて助かりました」「〇〇さん、1年生の面倒をとってもよく見てくれましたよ」と話していました。担任以外の教員の目で見た情報を交換して、様々な視点から子ども達のよさを理解して、伸ばしていきたいと思います。

今日は、いわき教育事務所より大竹所長と田中次長にご来校いただきました。ちょうど、ふれあい活動の時間に校舎内をご覧いただき、「子ども達が生き生きと活動していますね」「パワーがあって今後が楽しみですね」「先生方も楽しそうでしたね」などの言葉をいただきました。子ども達の力と可能性がさらに発揮できるように、職員みんなで教育活動にあたっていきます。

はじめてのソフト麺は 想定の範囲内

1年生にとって、はじめてのソフト麺です。

先生が丁寧に「麺は四等分して・・・」と説明してくれたのですが、「先生~全部入ったよ~」「あふれないでギリギリセーフ!」「うわ、麺飛んだ~」「先生(4つに分けたうちの)1個じゃなくて2個入っちゃった~」等々、かわいらしい声がとびかいます。大丈夫、想定の範囲内です。

みんなでおいしくいただきました。ぜひ「どうだった?」と、お家で聞いてみてください。

ちなみに、6年生に「ソフト麺、ちゃんと開けられた?」と聞いてみたら「え?当たり前じゃん」とのお答え。

初めての感動は、一度しかないのです。

しゃらの木2組

しゃらの木2組の自立活動の学習を参観しました。

教室内には、子ども達の作品や学習のあしあと、笑顔の写真などが掲示されています。ロッカーや本棚も、低学年の子ども達が生活しやすいようにあちらこちらに工夫が見られ、優しさを感じる学級です。

子ども達は、タブレットの動画を参考にしながら、シールはり、角合わせ、折り紙・・・と学習を進めていきます。どの顔も真剣そのもの。

シール貼りや折り紙では、角を合わせてきちんと作ること、文字を書くときにはマスのどこに書くのかを意識するのか等、個人の目標に向かってしっかりと学習していました。

個人学習の後には、それぞれのどこがよかったかをみんなで話し合います。「折り紙の折り方がきれいです」「たくさん箱を折っていてすごいです」と、ある子が発表すると、他の子は「おんなじように思ったよ」「びっくり!」などの気持ちカードで意思表示しながら相づちをうったりお話したり。

明るくてほめ上手な担任の先生の言葉かけで、どんどんめあてに向かって学習ができた45分でした。

運動身体づくりプログラム

県内の多くの学校では、子ども達の体力向上を目指して「運動身体づくりプログラム」を実施しています。本校でも、全学年で、体育の時間のはじめに取り組んでいます。様々な運動の基礎となる身体の使い方を学ぶことができます。短時間、短い距離で取り組む運動なのですが、正しくやると結構大変です。どんなことをしているか、ぜひお子さんに聞いてみてください。

全学年で正しく取り組むために、体育主任を中心に、職員研修も行いました。それぞれの運動のポイントや子ども達への指示の出し方、転び方も指導するとよいこと等を確認しました。校長は記録兼応援兼救護担当でしたが、先生方はしっかり動けていてさすがです!

暑くなってきました。体育の授業や6年生の陸上大会へ向けての練習では、途中で水分補給を行うようにしています。また、できるだけマスクを外して取り組むとよいことを伝えています。

楽しみにする気持ち と 感動する気持ち

毎朝あちこちで水やりをする姿が見られます。

「芽が出るかな」「大きくなるといいな」「実がつくかな」大人になると忘れがちな、楽しみにして何日も待ちながら育てる気持ちを、子ども達が思い出させてくれます。

2年生は、ミニトマトの芽が出て大喜び。まっすぐに種まきができたのでまっすぐに芽が生えてきた子、ドバッと一箇所に種をまいたので芽が集中して出てきた子、いろいろです。

1年生は、朝顔の芽が出始めました。ほんの少し、緑色が土を押し上げて顔を出し、子ども達は大喜び。

芽が出て感動する気持ち。子ども達から思い出させてもらうことばかりです。

6年生はジャガイモに水やり。土の中を想像して、何個ついているかな、どのくらいの大きさかな、とワクワクしています。

なんの花かな?

「なんか、白い花咲いてる」「なんのはな?」「わかんない」「ぼく知ってる、ジャガイモだよ。ばあちゃんちにもあるから知ってる」「へえ、ジャガイモって茶色いのにお花白いんだね」「帰ったらママに教えてあげよう」

朝、子ども達との会話でほっこりします。

大休憩。しゃらの木学級のお友達がタマネギを収穫。これが立派すぎてなかなか抜けず『リアル大きなかぶ』状態。すると、自然と他の学年の子が集まってきました。感心したのは、他の学年のお友達が、周りの土をよけてあげたり、手を添えたり、頑張れと声をかけたりする姿です。子どもなので、自分で抜きたくなるはずなのに、自然とそんな行動ができる、すてきな姿に、またほっこり。

大休憩が終わって、校舎に入ろうとしたら、3年生が「校長先生、青虫からモンシロチョウになったんだよ!見に来てください!」「青虫、めっちゃ小さいのに、(指で)このくらいのモンシロチョウになったの!」「まだ、チョウになったばっかりだからね、さわっちゃだめなんだよ」と教えてくれました。

子ども達は、興味や関心のあることや伝えたいことがあると、自然と表現してくれます。そして、子どもにしかできない、素敵なかわいらしい表現に、毎日ほっこりしています。

しゃらの木3組

しゃらの木3組の自立活動の授業を参観しました。

教室には、それぞれの子ども達の学習のあしあとが大切に掲示されていて、とても温かな気持ちになる学級です。

一人一人が、自分がこの時間に学習することを、しっかりと確認して、集中して取り組んでいました。

「〇〇がじょうずだね」「ここをこんなふうにすると、もっといいね」等、子ども達と同じ目線で話す先生の言葉かけが、子ども達の学習を後押ししていました。

各自で学習した後は、それぞれの学習の成果を見合い、いいなと思ったところを発表し合っていました。

最後に自分の学習を振り返る場面。振り返りのプリントに、マスからはみ出るくらい大きな二重丸を書いている姿を見て、充実した45分だったことがよく伝わってきました。

しゃらの木学級は3クラスあり、一人一人の個性や、得意としていること、苦手としていることをよく見て、適した課題を設定して準備をし、授業や学校生活全体を通して子ども達の成長を支援しています。3クラスの担任のチームワークのよさにも、いつも感心しています。

家庭訪問週間

今週は家庭訪問週間です。1~5年生は14:00下校です。帰宅後の過ごし方について、学校でも指導しますが、ご家庭でも約束事を決めるなどしていただき、安全に過ごしてほしいと思います。

なお、明日は尿検査です。よろしくお願いいたします。

なんだか、最近月曜日度に雨模様ですが、雨の日でも、傘立てや下駄箱がきちんと整えられていて感心します。

6年生やしゃらの木さんのジャガイモはだいぶ大きくなりました。

2年生のミニトマト、4年生のヘチマも芽を出しました。

1年生は、数の大きさを比べるお勉強です。

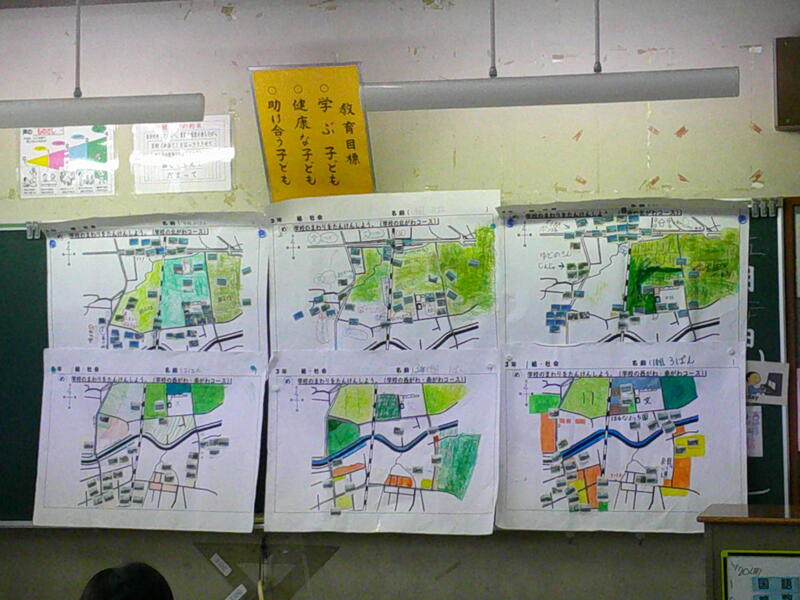

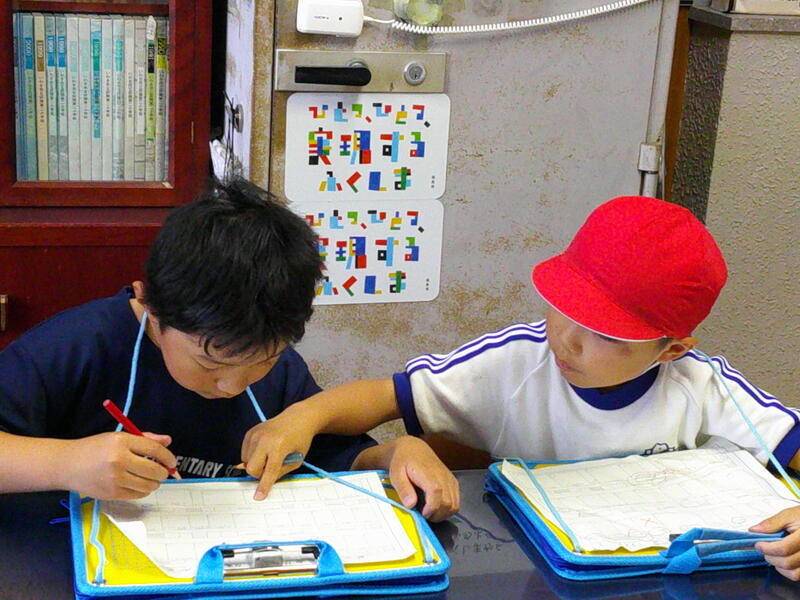

3年1組は、学区内を歩き気づいたことを白地図に整理していました。同じ地図でも班ごとに工夫しているところが違います。どの班の工夫を参考にしたいか、見比べて話し合っていました。

3年2組は算数の学習。たくさん手が挙がっていますね。

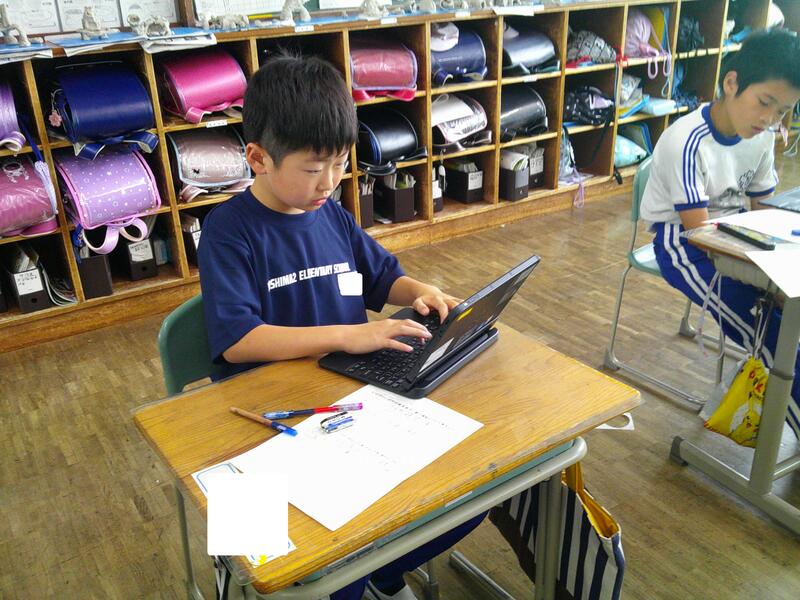

4年生はタブレットで調べ学習をしていました。タイピングのはやさにびっくり!

田んぼ は 財産

ご承知の通り、本校は周囲を田んぼで囲まれた、とてもすてきな場所にあります。

今は田植えの時期で、水をはり、苗がきれいに植えられた中を子ども達が元気に登下校しています。

子ども達には「田んぼは会社とおんなじ。だからとても大切なんだよ。物を落としたり、足を踏み入れたり、水を調節する板や仕切りを触るのもいけないよ」と話しています。

しかし、ついうっかり、手に持っている物を落としてしまったり、よそ見をして田んぼに足を踏み入れてしまったりということが毎年何件か起きてしまいます。

学校でもお話していきますが、お家でも一声かけていただければありがたいです。

<5月2日全校遠足の様子>

<5月17日登校の様子>

2年1組

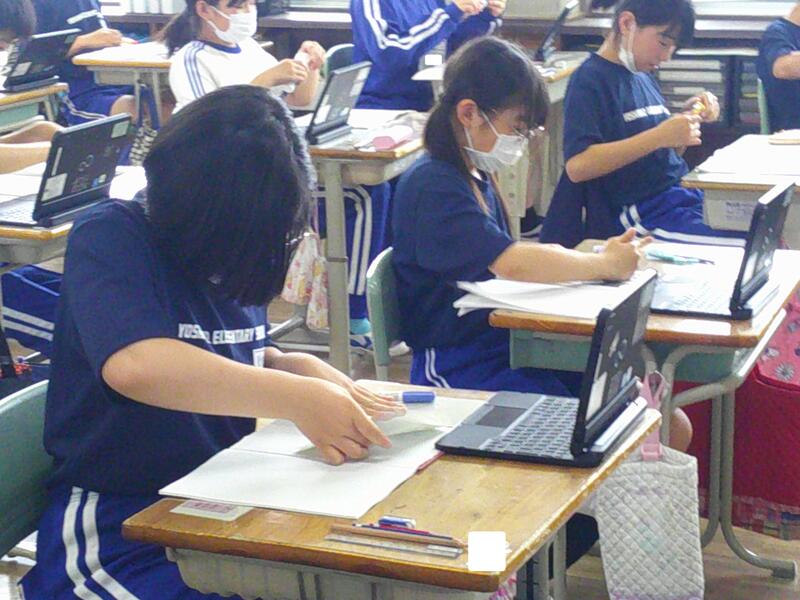

2年生の算数の授業。ひき算の筆算を学習していました。

自分ひとりで問題を解くときには集中して、お友達と一緒に考えるときはしっかりと考えを伝え合って学習している様子が見られました。

3時間目は、生活科「学校の中をあんないしよう」。

校長室にも、かわいらしい訪問者が次々と来てくれました。

「僕たちより大きな金庫があるね。お金が入ってるんですか?」

「残念ながら、お金は1円も入っていないのですよ」

「じゃあ、金庫じゃないじゃん!」

「一番最初の校長先生は、おひげをはやしたサンタクロースみたい」等々、

たくさんお話することができました。

2年生は、1年生の手をひいて、優しく案内することができました。

校長室に来たときも「(トントン)入ってもいいですか?失礼します」としっかりご挨拶。

教室で同じ学年のお友達だけでいるときよりも、ずっとお兄さんお姉さんに見えます。

こうやって、少しずつ優しさや上級生としての自覚が育っていくのですね。

この中から、学校の先生になってくれるお友達がいたらうれしいです。

校長先生になったら、この写真を思い出してね。

5年1組

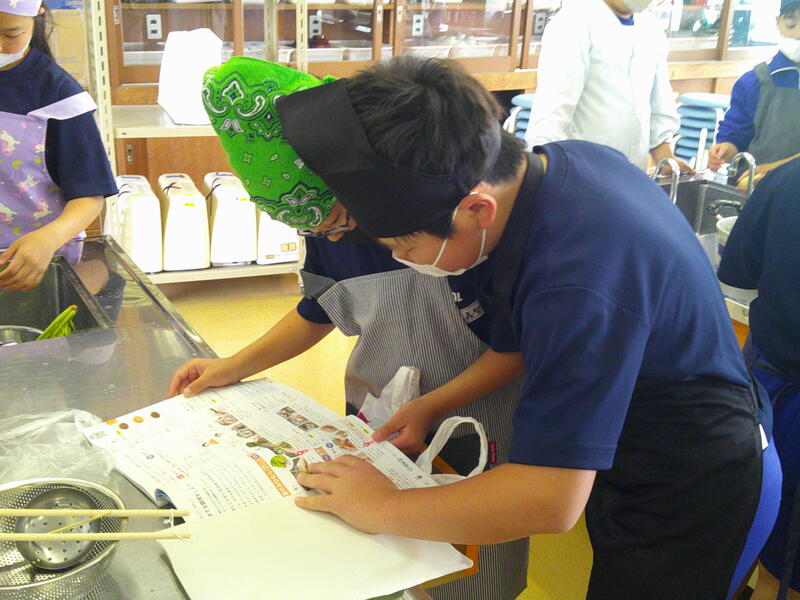

5年生の家庭科を参観しました。

包丁や火を扱う授業ということで、みんな真剣に先生の話を聞いて取り組んでいました。

感心したのは、友達の動きをよく見て、「すごい!ぼくもやってみよう!」「すごいね!家でやったことあるの?」と声をかけたり真似したりできるところです。「校長先生、ジャガイモの芽は取るんだって」「校長先生、これって灰汁ですか?」と、先生の話をよく聞いているからこそ出る言葉がたくさん聞かれました。

エネルギーと可能性がいっぱいつまった5年生。よりよく発揮し成長できるように、みんなで応援しています。

<調理実習の様子>

「どうするんだっけ」子ども達は何も言わなくても教科書を開きます。

今日は、ゆでジャガイモとほうれん草のおひたし作り。

丁寧に皮をむきます。包丁で上手に芽とりしているのには感心!

どのくらいの量の水でゆでるのかな。

水からかな、お湯からかな。

何分くらいゆでるのかな。

先生は、始めから全部は教えません。「どうだろう」「やってごらん」「どうだった?」と声をかけて子ども達に気づかせていきます。

とってもきれいにできました!

実は私もいただきました。煮崩れせず、ちょうどよい感じのゆであがりで、とてもおいしかったです。

洗い物も後片付けもしっかりできました。

今日もまた、できることがひとつ増えましたね。

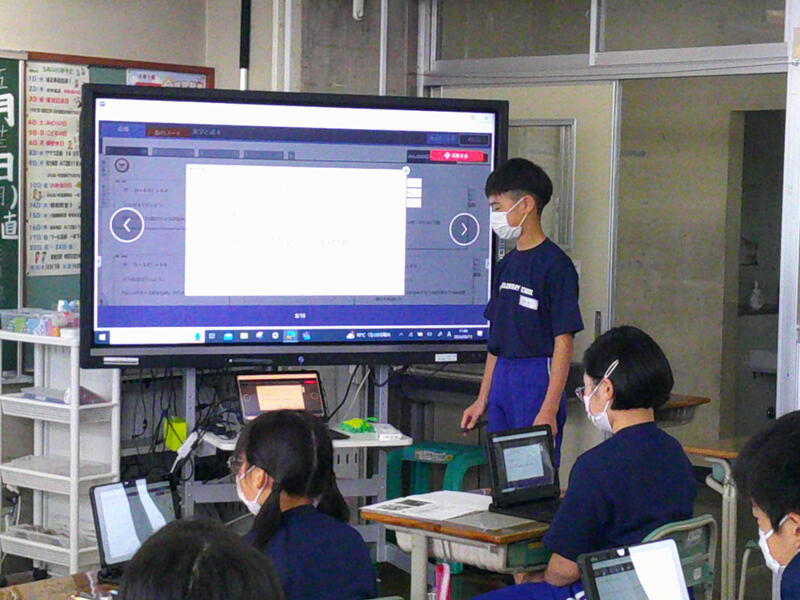

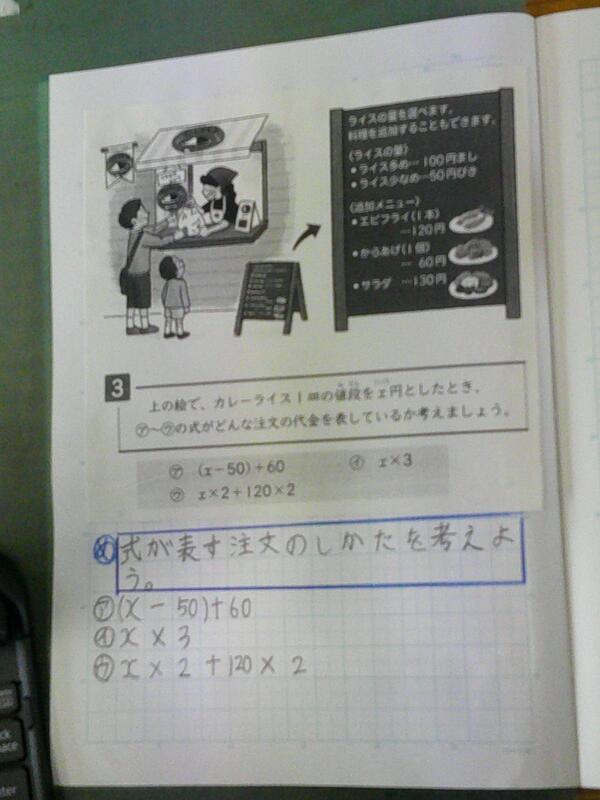

6年1組

6年1組の算数の授業を参観しました。

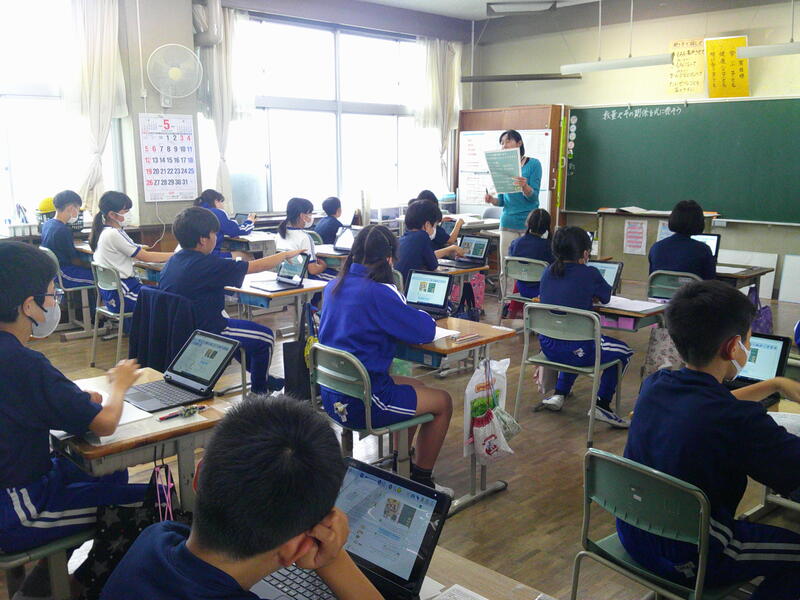

全員が、先生の指示をしっかりと聞いて、この時間に学習することは何かを理解し、タブレットをスムーズに使って学習を進めていました。

特に感心したのは、

「ちょっと分からないな」「どうしたらいいかな」というときに、きちんとそれを伝えて解決しようとする姿勢、

授業中は、男女の別や仲がよいお友達等のくくりがなく、互いの考えをしっかりと伝え合ったり認め合ったりすることができる雰囲気、

聞くときは聞く、考えるときには考える、話すときには話す、笑うときには笑う、というめりはりのある態度です。

これからも、みんなで学びあい、さらに力を伸ばしていってほしいと思います。

これは なんでしょう

いつもHPをご覧いただいている保護者の皆様、ありがとうございます。

もし、よろしければ、お子様との会話のひとつに、クイズを提供します。

<クイズ:これはなんでしょう>

①6年生花壇にあるこれは?

②3年生花壇で芽を出し始めたこれは?

③友情の池の周りにあるこの木は?

④東門を入ると花盛りのこれは?

⑤花のかんむりや四つ葉をみんなからいただきます。これは?

⑥校庭のすみや道端でよく見かけますね。この白い花は?

⑦これはみんなよく知っていますね。ラッキー問題。

⑧2年生花壇のこの花は?

⑨おいしすぎて虫に食べられてしまう、これは?

⑩ずいぶんと葉が長いですね。これは?

すべて校舎周辺にあって、みんなが毎日見ているものです。

10問(全部でなくてもいいです)分かったお友達は、来週校長先生にお知らせください。まってます!

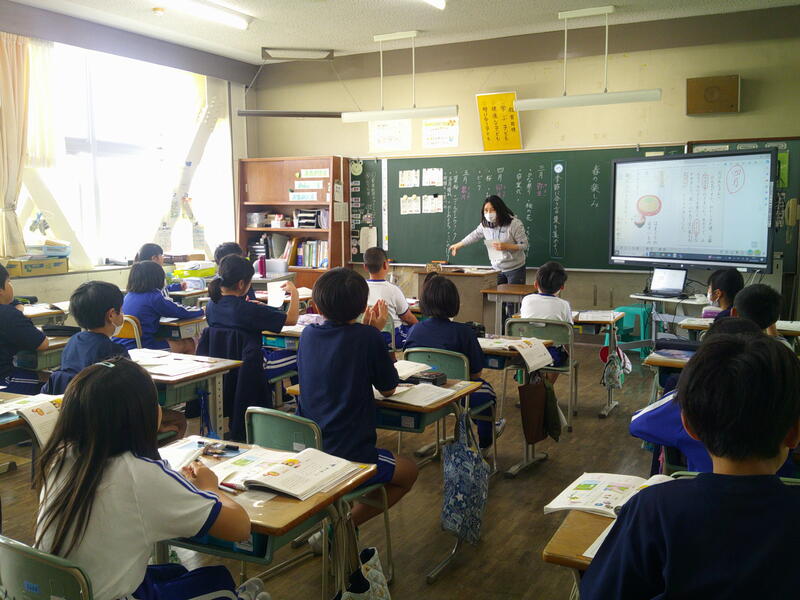

教育目標

本校の教育目標は「学ぶ子ども」「助け合う子ども」「健康な子ども」です。

皆様の出身校にも掲げられていたのではないでしょうか。

どの学校でも、教育目標を定め、それぞれに目指す子どもの姿を設定し、その姿を目指して、日々教育活動を行っています。

【学ぶ子ども】

主体的に学び、表現できる子どもを育成します。

【助け合う子ども】

思いやりをもって生活する子どもを育成します。

1年生は、今日から上級生と一緒に清掃活動。いわき名物「ひざあて」を着けるのですが、うまくできない子や下がってきてしまう子もいます。そんな時、上級生が優しく手伝ってあげる姿をあちこちで見かけました。

【健康な子ども】

健康で体力向上を図る子どもを育成します。

ふれあい班ごとの清掃活動

明日は先週実施した遠足の予備日のため、お弁当です

教育目標「助け合う子ども」の育成を目指して、清掃活動はふれあい班ごとに行います。1年生が学校生活に慣れてきた5月からのスタートです。今日は1回目。先週全校遠足で一日一緒にいた班なので、集まってすぐに分担や整列場所の確認をすることができました。

本校の学校運営ビジョンにも挙げていますが、「なすことによって学ぶ」ことを大切にしていきたいと思います。

思いやりや助け合う気持ちも、学年の違ったお友達と実際に関わっていく中で育て、その大切さや素晴らしさを実感させていきたいと思います。

初めての ミルメーク

「1年生は初めてのミルメークですね」という声が聞こえてきたので、さっそく1年教室へ。

担任の先生が、丁寧に牛乳パックの開け方とミルメークの注ぎ方をお話していました。

子ども達に大人気のミルメークですが、実は、初めての時は、なかなか大変なんです。

牛乳パックがうまく開けられない子、小袋の端がなかなか切れない子、なんとか開けようと思いっきり引っ張った結果中身が飛び出してしまう子、はさみを使えばいいんだと工作ばさみを出しはじめる子、牛乳パックに注いでいるはずがだいぶこぼしてしまっている子、そのこぼれたミルメークを指でつまんで味見する子・・・・

悪戦苦闘する1年生を、担任の先生と支援員の先生が優しく手助けしていました。

やっとのことで準備完了。お味はいかが?

「あま~い!」「おいし~!」と、大人気でした。

今日も、またひとつできることが増えました。

今日の様子

今日も子ども達は、勉強したり運動したり、友達との楽しい時間を過ごしたり、元気いっぱい過ごしています。

当たり前のように思えるこうした日常が、とても大切ですね。

全校遠足(5年生の感想から)

5年生の全校遠足の感想が掲示されていました。

〇ぼくは、1年生としゃらの木さんと手をつないで歩きました。そしたら、二人とも頑張って歩いてくれました。とってもうれしかったです。

〇小さい学年の人のお世話で、正直思いっきり遊ぶことはできなかったけど、初めての縦割り班での遠足はとっても楽しかったです。

〇6年生が一生懸命下級生のお世話をしていました。それに比べて、自分はあんまりお世話ができませんでした。来年は自分が一生懸命お世話をしたいと思います。

〇行くまでは、小さい子はちゃんと言うことを聞いてくれるのかな、と心配だったけど、ちゃんと言うことを聞いてくれて、仲良く遊べてよかったです。次の縦割り班活動にも生かしたいと思いました。

〇6年生が一人しかいなくて、自分が副班長でした。一番後ろを歩きました。みんなが安全に歩けてよかったです。

5年生は、自分自身をしっかり振り返ったり、6年生の姿を見て次は自分たちがと思ったりしているようです。

読んでいて、とても温かな気持ちになりました。

全校遠足(うちのリーダー)

大型連休あけの今朝、子ども達が元気に登校してきました。おかげさまで、子ども達も教職員も事故なく過ごすことができました。

さて、本校の教育目標のひとつに「助け合う子ども」があります。思いやりを持って生活する子どもの育成を目指しています。先週の全校遠足の中では、子ども達の思いやりのある姿が多く見られました。

1~22の縦割り班の班長は、班の番号のついたビブスを着て、みんなからよく分かるようにしていました。さらにビブスの裾に、班員の一覧表を逆さまに貼って、裾を持ち上げるとすぐに班員が確認できるようにしていました。

上級生は、どこに行くときも1年生と手をつなぎ、安全に行動できるように気を配っていました。

公園のトイレは一人で利用しないように、上級生がついて行ってあげていました。

1年生は初めての縦割り班活動。班でまとまって行動することや、班で決めた遊びをすることに戸惑っている子もいました。そんな時、上級生は優しく声をかけ、そばに寄り添っていました。

私たち教員も「ああ、この子はこういうところでリーダー性を発揮できるんだな」「この子は下級生にこんなに優しく接することができるんだな」と、多くの気づきがあった全校遠足でした。

全校遠足(ダイジェスト)

学校を出て、田んぼの間を通り、県道を一度曲がったら、後はひたすら前進あるのみ。

片道3.5㎞を1時間半で到着です。

5・6年生の計画で、遊具遊び、だるまさんが転んだ、ボールゲーム、色おに(ごっこ)等、班ごとに楽しく過ごしました。

往復7㎞。どこかで誰かがつまずくかな、泣く子がでるかな、と携帯電話を手放さずにいたのですが、みんなで励まし合って、全校生が歩ききりました。

学校に到着したときの、疲れているけれどやりきった表情がとても素敵でした。

保護者の皆様、持ち物の準備や体調管理など、ありがとうございました。

全校遠足(お昼の様子)

全校生で遠足に行ってきました。

縦割り班で過ごしました。

ぐるりと回ったつもりですが、写っていなかったらごめんなさい。

明日は遠足

現在、小雨模様です。

天気予報では、この後夜中には雨雲が通過し、明日は晴れるとのことです。

事前連絡の通り、延期の場合のみ、安心メールでお知らせいたします。メールがなければ実施です。

気温は、今日より低くなる予想ですが、歩いたり遊んだりすると暑くなります。服装が調節できるようにお願いいたします。

また、今日の雨で地面が濡れているかもしれません。敷物を入れるビニルの袋やタオルも持たせてください。

「校長先生さようなら。明日、遠足に行ってくるね。」と、1年生が帰りにかわいらしく手を振ってくれました。

校長先生も、一緒に行きますね。

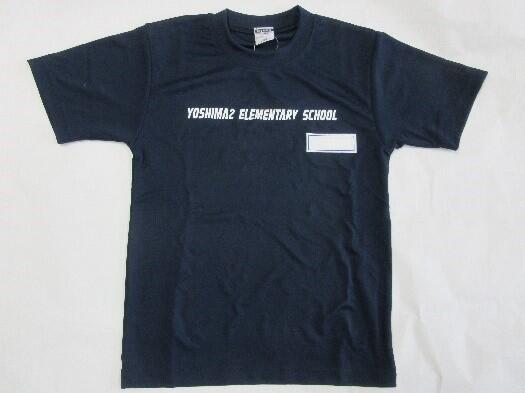

半袖運動着のゼッケン

半袖の運動着について、名前ゼッケン(アイロン接着)をどこにつけるのか、再度教えてほしいとのお話がありましたので、お知らせします。よろしくお願いします。

1年生を迎える会

先週金曜日に1年生を迎える会が開かれました。

1年生は6年生と手をつないでの入場です。

1年生は26名。なんと、この一ヶ月、お休みゼロです!すごい!!

全校生の前で、一人一人、はっきりと自分の名前を言うことができました。

上級生からの優しい歓迎の言葉。

ふれあい班での「あいさつゲーム」。

今度の遠足は、1年生から6年生までが混ざった、この班で活動します。

「もうじゅう狩りゲーム」。すごい名前ですね。どんなゲームか、子ども達に聞いてみてください!

「全校生じゃんけん大会」。

2年生から、1年生の時に育てたあさがおの種のプレゼント。

みんなで校歌斉唱。1年生もすっかり覚えて、毎日元気に歌っています。

この会のために、上級生が、企画や準備、運営に関わってくれました。こうした「縁の下の力持ち」の活躍があって、今日の会や委員会などの児童会活動が行われています。

防災訓練・引き渡し訓練

好間川と夏井川の間に立地する本校にとって、浸水被害を想定した訓練は欠かせません。

今日は「垂直避難」の訓練を行いました。

教頭先生の放送指示で、速やかに下校の準備をし、避難開始の合図で静かに並んで3階へ。3階で全校児童の避難確認を行いました。

その後、体育館に移動し、引き渡し訓練を行いました。

メールを受け取ってからの来校、地区ごと時間差でのお迎え、体育館内・校地内の一方通行と、保護者の皆様にご協力いただいたき、大変スムーズに実施することができました。ありがとうございました。

職員一同、実際に引き渡しが必要な場面では、雨音で声が通らないことや、校地内でも足下が悪くなり危険になる場所もあること、中には不安で泣き出す子もいるのではないか等、様々な場面を想定し、考えながら臨むことができました。

明日から大型連休が始まります。

生徒指導主事より、全校生に、生徒指導便り「黄金波」を配布し、生活指導を行いました。

校長からは「車に乗ったら全席シートベルト!」を話しました。

大人も子どもも、健康第一、安全第一で過ごしましょう。

ふくしま学力調査

久しぶりの快晴の下、3年生が元気いっぱい学区内散策に出かけるのを気にもとめず、4・5・6年生が「ふくしま学力調査」に取り組んでいます。

これは、先日6年生が実施した全国学力学習状況調査とは違い、個人の学力の「伸び」を見ることができる調査です。

4(5)年生から5(6)年生になって、より難しい問題にも解答することができていれば、着実に成長しているなと判断して、頑張りをほめて、より伸びていくお手伝いをしていきます。一方で、あまり回答できなかった場合には、どこでつまずいているのか、どこに原因があるのかを分析し、それにあった指導を行います。ご家庭とも結果を共有して、同じように子ども達を応援していただければと思います。

大規模な学力調査の場合、結果が届くまでしばらく時間がかかりますが、子ども達の学力向上に生かしていきます。

本日も、廊下から、応援しつつ、そっと撮影です。

避難訓練

<避難訓練で子ども達に話したこと>

始業式でも、交通教室でも話しました。

皆さんの命が一番大切です。

命より大切なものはありません。

今日は「学校にいるときに、地震が起きたら」

ということを考えて、避難訓練をしました。

・頭や身体を机の下などに入れて守ること

・先生の声が聞こえるように、大騒ぎしないこと

・放送をよく聞いて、揺れがおさまってから避難すること

が大切です。

教室で、みんな一緒に授業をしているときには、先生と一緒ですが、

もし、休み時間で、先生がそばにいなかったら、どうしますか?

大休憩に、校庭で遊んでいるときだったら、どうしますか?

トイレに一人でいっているときだったら、どうしますか?

登校や下校の途中だったら、どうしますか?

今年は、能登半島や四国で、大きな地震が起きています。

地震はいつどこで起きるか分かりません。

「こんなときにはどうするか」を、考えておきましょう。

この後、係の先生のお話や、学級での防災の学習があります。

訓練や準備は、大切です。命を守る学習です。真剣に取り組みましょう。

今日の皆さんの避難の仕方・お話の聞き方、大変立派です。

ご家庭でも、登下校時やお子さんが家に一人でいるときに、

避難が必要になったらどうするか、ぜひ話し合ってください。

大休憩

自分の子どもが小学生だった頃、「休み時間は何をしているのかな、お友達と遊んだり、笑顔で過ごしているかな」と考えたことがあります。本校の子ども達は、外で元気に過ごしている子が多く、学年関係なく、自然と集まって遊んでいる印象です。

先生方も一緒に校庭に出て、見守りや声かけをしています。

ひろこ先生、さかえ先生、教頭先生の竹馬、なおき先生の一輪車、とっても上手ですよ!

次は校内で楽しく過ごしているお友達の様子も見てみようと思います。

大休憩は、たくさんのお友達と外遊びするだけがよいわけではありません。

教室で絵を描く子、図書室で本を読む子、お友達とおしゃべりする子など、いろいろな過ごし方があります。時にはお友達とすれ違ったり、うまく遊びの輪に混ざれなかったりする子もいます。様々な過ごし方を、職員みんなで見守っています。

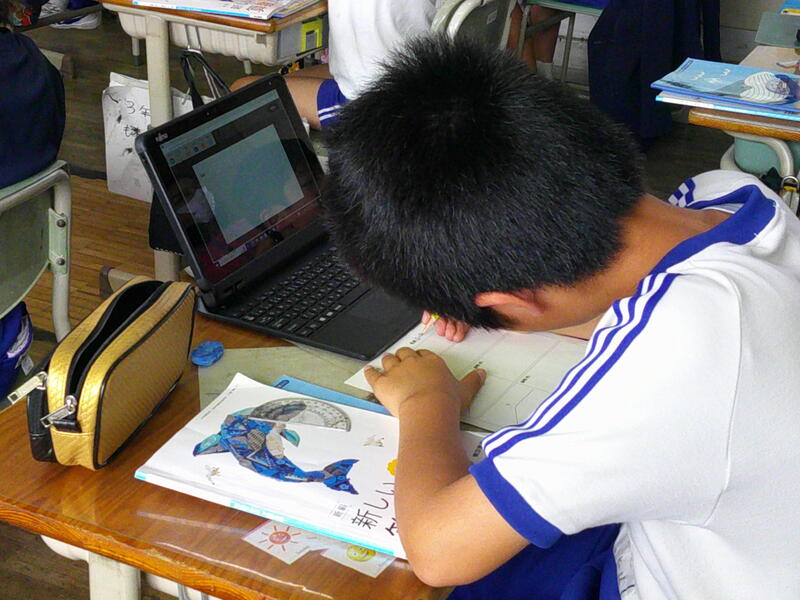

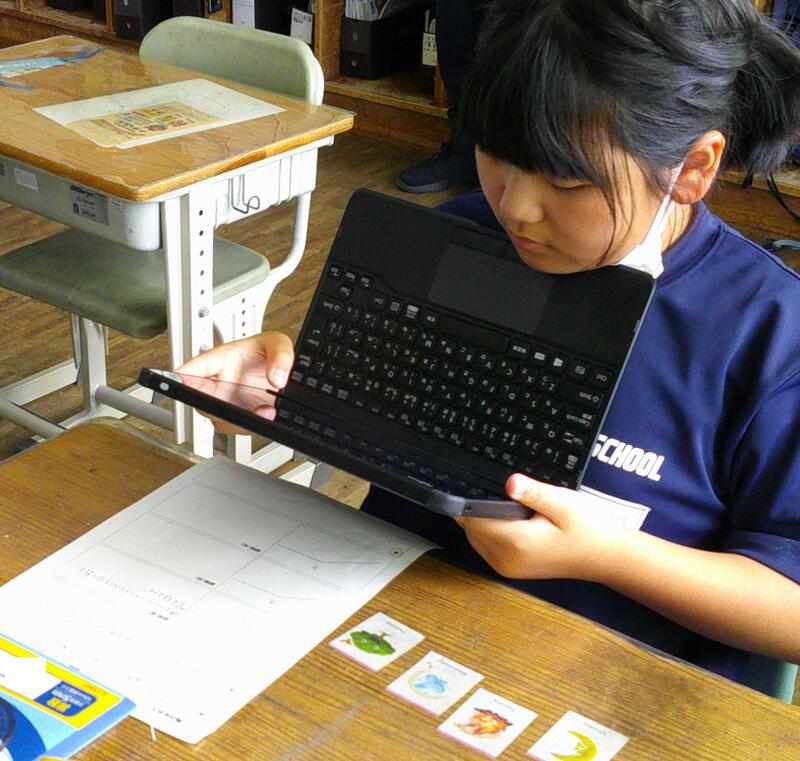

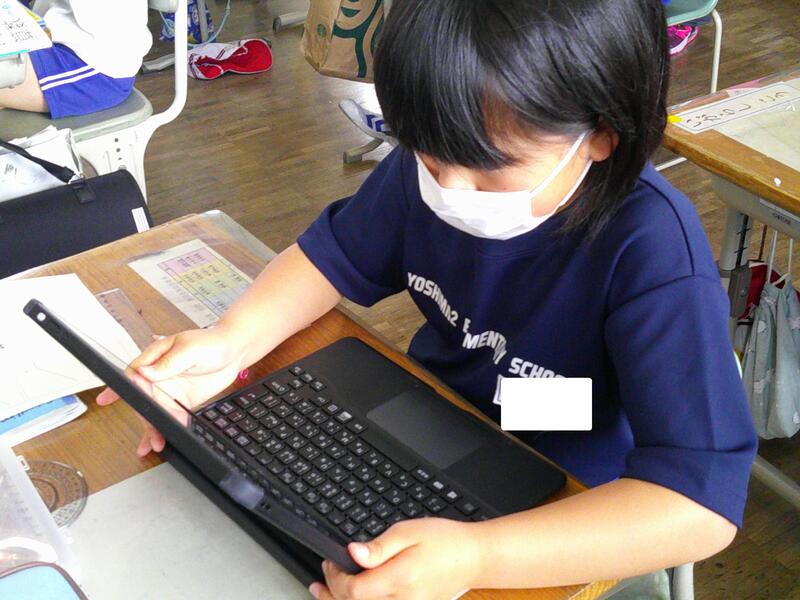

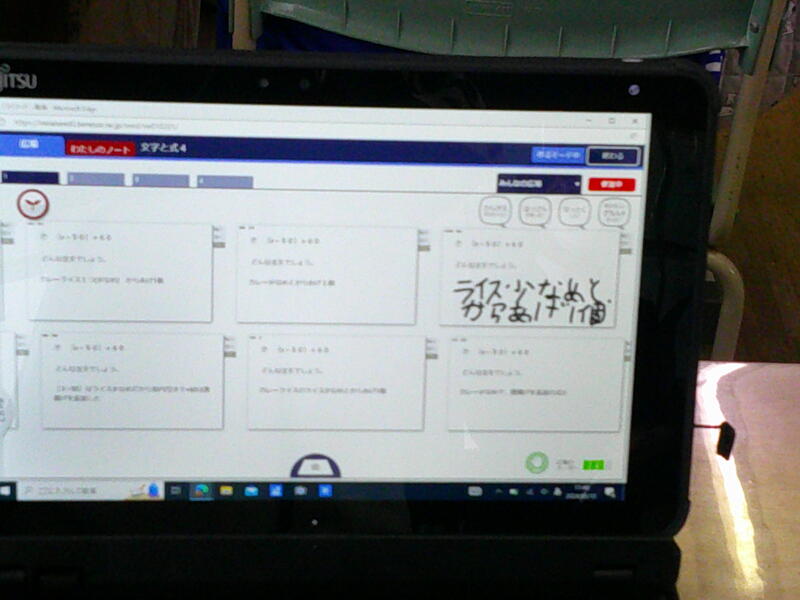

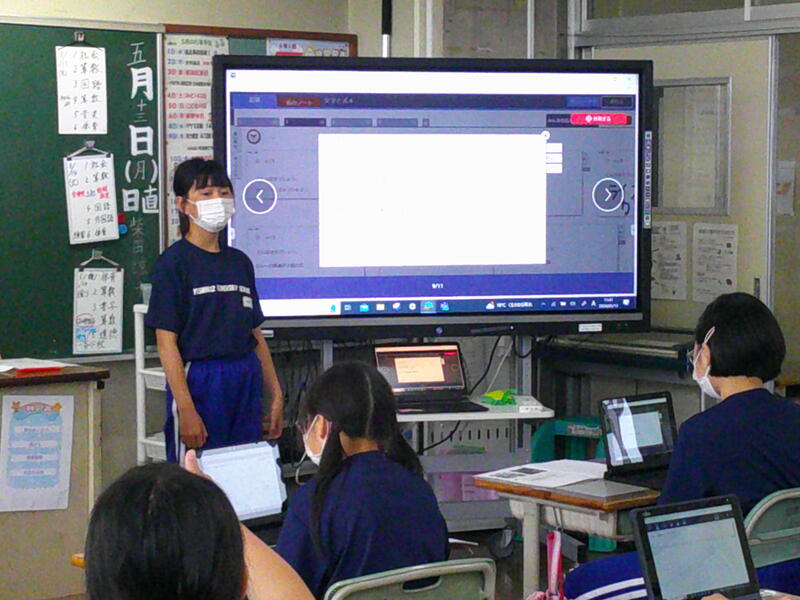

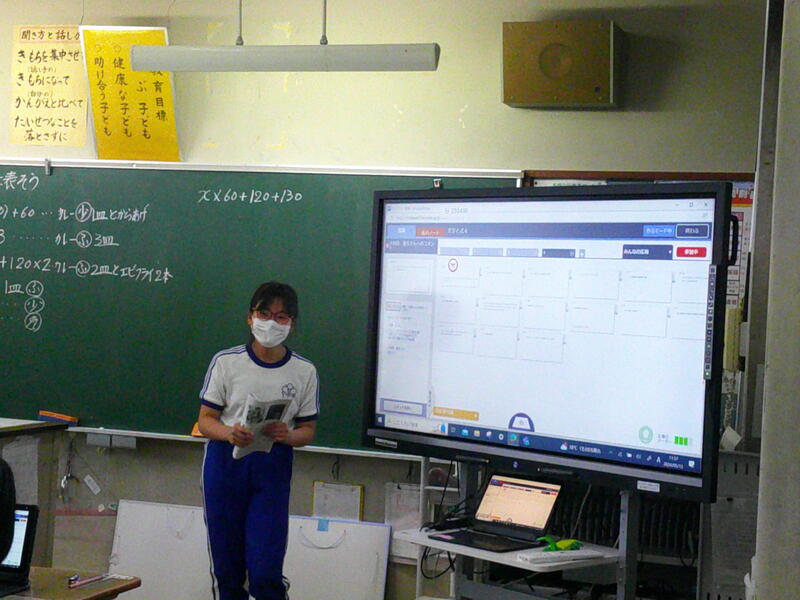

ICTを活用した学習場面

今や、電子黒板や一人一端末(タブレット)を授業で活用することは、日常の風景となりました。

・動画や写真・テキストなどで教材を見る

・課題について調べる

・自分の考えを表現する

・友達と考えを共有する

・グループとしての考えをまとめる

こうした場面で、より有効なツールとして、ICTを活用しながら、子ども達は日々学習しています。

6年生は、全国学力・学習状況調査の質問紙調査について、コンピュータでの回答をします。

先日、子ども達が帰った後、先生方のデジタル教材の活用研修会が行われました。

私たち教職員も、日々研修です。

給食のない日一覧

年間行事予定

※変更となる場合にはお知らせいたします

〒970-1142

いわき市好間町今新田字手倉2

TEL 0246-25-2549

FAX 0246-25-2572