今日の出来事

今日のひとコマ

1年生が、昔遊びを楽しんでいました。

竹とんぼ。みんな上手に飛ばしていました。

羽子板は、なかなか難しそうでしたが、あきらめず、楽しそうに遊んでいました。

6校時のクラブ活動。パソコンクラブは、ローマ字打ちでのタイピング練習ソフトで、時間を競っていました。

音楽クラブは、「キセキ」の合奏の練習。来週のクラブ活動見学で、3年生に披露するようです。

スポーツクラブは、サッカー。この時期は、霜が降りて校庭が使えないことも多いのですが、暖冬の今年は、そんな心配は全くありません。きれいになった校庭で、思いっきり楽しんでいました。

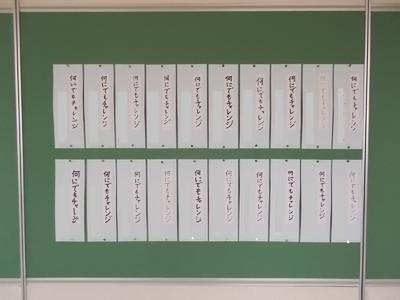

最後に、3年生の長なわ。目標としていた回数に届かず、涙を流して悔しがった3年生。なわとびコンテストは1月で終わりましたが、彼らはまだあきらめていません。自分への挑戦を続けています! 「頑張れ!3年生!!」心の中で、そう叫ばずにはいられませんでした。

全校集会「みてみてタイム」

初めに表彰を行いました。

「算数ジュニアオリンピック」で奨励賞に輝いた5年:鵜沼さん。快挙です!

「いわき市書写展覧会」で特選に輝いた子どもたちを代表して、6年:鈴木さんに賞状が授与されました。

高久・夏井地区青少年育成「教育講演会」において体験発表を行った、6年:松本さんに盾が贈られました。

今日の「みてみてタイム」は、1年生の発表でした。

最初のグループは、フラッシュカードでのスピード計算を披露しました。

※ その様子を「動画Contentsページ」でご覧ください。

次のグループは、詩の群読。作品は、まど みちお の「おさるが舟をかきました」。

※ その様子を「動画Contentsページ」でご覧ください。

次のグループは、「縄くぐり」。発表後に、6年生と対決しました!

※ 笑いあふれる結末は…、「動画Contentsページ」でご覧ください。

最後にみんなで、「ドレミのキャンディ」を、振り付きで、元気よく歌いました。

※ その様子を「動画Contentsページ」でご覧ください。

1年生の、学習の様子がよくわかる、バラエティに富んだ楽しい発表でした。

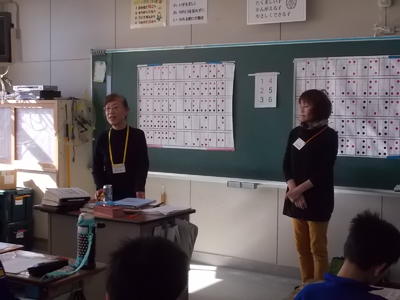

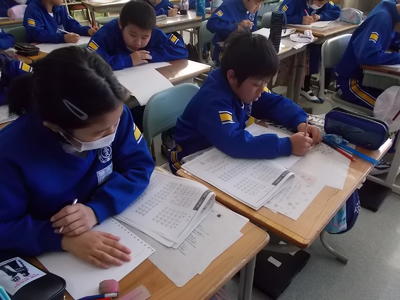

点字教室

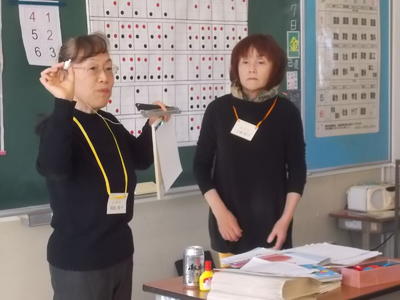

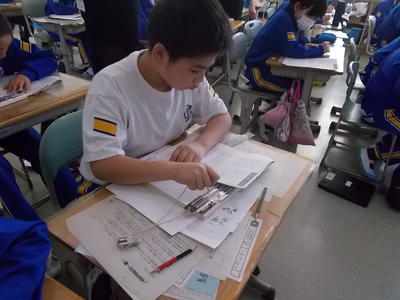

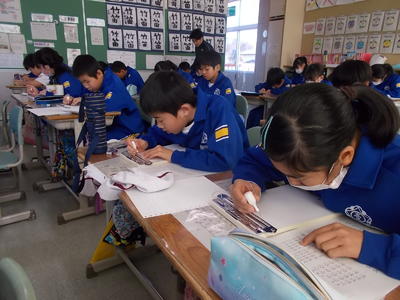

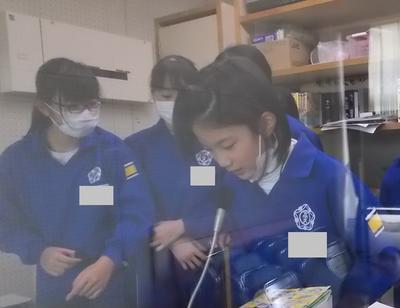

「いわき点訳グループ」の 岡田 美子 様、三浦 郁子 様を講師にお迎えし、4年生で「点字教室」を行いました。

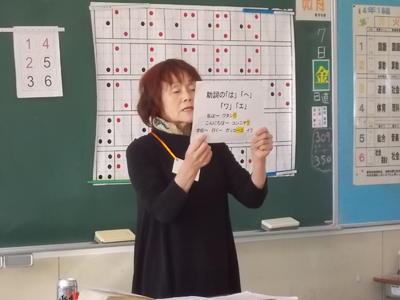

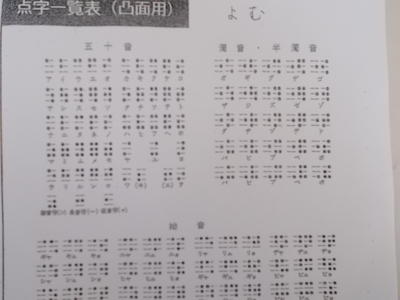

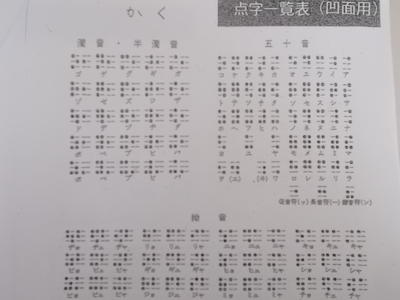

6つの点の凹凸で、様々な文字や記号を表す点字。一定の規則を教えていただき、理解はしましたが難しい…。

点字を打つ「書く」ときは、裏側から打ち出すため、「読む」の逆になります。それがまた難しい…。

実際の「点字を読む」ことに挑戦! …すると、子どもたちは、思った以上にすらすらと読んでいき、「あっ、しりとりだ!」と、書かれている点字のきまりまで見つけ出しました。

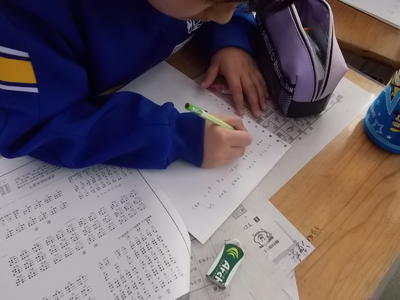

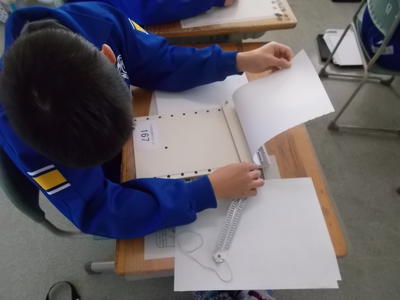

今度は、「点字板」を使って、点字を打って(書いて)いきます。

点字板に厚い紙と「定規」と呼ばれる道具をセットします。

点筆を握って、定規の小さなマスごとに、6点の配置を打っていきますが、読むときには裏返すため、書くときは「右⇒左」に打っていきます。

子どもたちは思った以上に上手で、「点字を打つ時の感覚がいい!」「楽しい!」などと口にしながら、点字を打つ作業に没頭していました。

※ 初めての「点字打ち」の様子を「動画Contentsページ」でご覧ください。

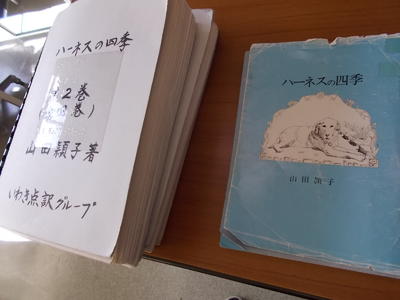

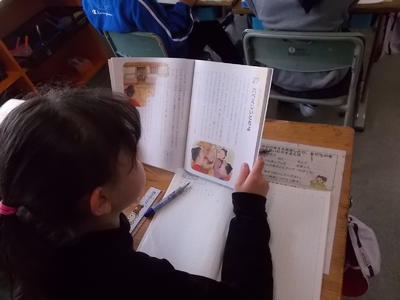

実際に、講師の先生方が点訳(点字で打ち直すこと)した本を見せていただきました。

点字には漢字がなく、紙も厚いため、どうしても大きく厚くなってしまうそうです。

手に取って感触を確かめてみると、指で凹凸を感じ読み取ることが至難の業であることを実感します。

(来客のため、写真はここまでですが…)この後、自分の名前を点字で打って、栞にしました。

時刻表やゴミカレンダーなど、目の不自由な方が生活に必要なものを点訳している「いわき点訳グループ」の皆様。こうした活動も含め、そのほとんどをボランティアで行っている皆さんの姿に、点字以上に大切なことを教えていただきました。

点字に興味を持った子どもたちは、缶飲料やシャンプー等のボトル、エレベータのボタンなど、身の回りにあふれる点字を探してみよう!と話していました。

昨日と今日の授業を通して、私たちの身の回りは、たくさんの「思いやり」と「優しさ」(人や物)であふれていることに気づかされました。自分たちもその「優しさ」の一部になれるよう、自分にできることから始めてみよう!そんな思いを新たにしました。

いわき点訳グループの皆様、ありがとうございました。

「体力テスト」好成績!

いわき教育事務所「体育専門アドバイザー」の、坂本先生と菊池先生が、本校の「体力テスト」の結果を説明に来てくださいました。 50m走や立幅跳び、ボール投げなど多くの項目で、県平均・全国平均を大きく上回る素晴らしい結果で、本校の取組の成果であると、おほめの言葉をいただきました。

また、本校の特設陸上部の活動や、地域の方々と連携した取組が認められ、今年度の「ふくしまっ子元気大賞」の受賞が決定しました。 こうした成果は、ご家庭や地域の方々のご理解とご協力の賜です。心より感謝申し上げます。

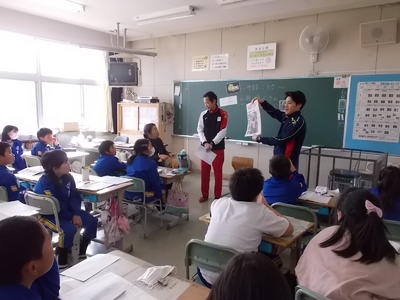

デフリンピック日本代表選手がやってきた!

5校時に、デフリンピック(聴覚障がい者のオリンピック)マラソン日本代表選手の、山田 真人(まさひと)様が来校され、4年生に授業を行ってくださいました。

初めに、フルマラソン2時間32分というタイムを持つ山田さんの速さを体感しようと、子どもたちと校庭2周対決を行いました!

風も強く、ものすごい寒さの中、給食をセーブするほど本気モードの子どもたちは、気合十分でした。

山田さんの軽快な走り。スピード化が進む長距離界の主流となっているミッドフット走法・フォアフット走法を、子どもたちは「跳んでいるよう」と表現していました。

ゴールで、山田さんとハイタッチ!

教室に戻り、山田さんの半生について、お話を伺いました。

加藤 純子 様が、手話通訳を務めてくださいまた。

北海道ご出身の山田さんは、1歳の頃に、40℃を超える高熱が続き、受けた注射が原因で聴力を失われたそうです。

陸上競技(マラソン)を始めたのは33歳のときだそうですが、何と、そのわずか2年後に、2度目のマラソンで2時間49分を出すという快挙には、驚きました!

その1年後には、デフリンピック日本代表に選出され、ローマ大会で4位になり、翌年には、別府大分毎日マラソンで、2時間32分をたたき出します。マラソンを初めてわずか4年での快挙! 恐るべき身体能力と精神力です!

聴こえないことで生じる「情報弱者」としての不便や、私たちにできることを教えていただきました。子供たちからも、たくさんの質問が出ました。

2012年には、オーストラリアのタウンズビルマラソンで総合優勝(障がい者の部ではありません)を果たします。

翌日の現地スポーツ紙の1面を飾られました。女子も日本人が優勝したことで「Japanese Double」と、大きく報じられました。

日本代表のユニフォームを着させてもらいました。

かっこいい~!!

みんなで記念写真も、「ありがとう」の手話で!

授業が終わると、「サインください!」の長い列が。サインをもらった子供たちは、嬉しそうにしながら、ちゃんと手話で「ありがとうございました」を伝えていました。

この授業を実現に導いてくださったのが、12月の「持久走記録会」でもお世話になった「光RUNいわき」の 大越 様です。本当にありがとうございました。

当初は「手話教室」として手話講師を招聘する予定でしたが、1時間だけ手話を学ぶこと以上に、聴覚に障がいをお持ちのトップアスリート山田様にお会いしてお話を伺うことの方が、遙かに「価値ある体験」になると考え、お願いしました。

子どもたちの「どうしたら速く走れますか?」という質問や、授業後にサインを求め殺到する姿には、障害のある方を「かわいそうな人」などと見る偏見はなく、本当に大切な「ノーマライゼーション」の考え方を学ぶことができたと感じています。本当に大切なのは、「知りたい・伝えたい」と思うこと、「分かり合おう」とすること、その先に手話の必要性があるのだと感じました。同じ人間として、困っている人がいたら助け合う、そんな当たり前のことなんだと。

山田さん、通訳の加藤さん、本事業を実現させてくれた大越さん、素晴らしい時間を本当にありがとうございました。

鼓笛練習

5年生が、鼓笛移杖式に向けて練習を行っていますが、今日のパワーアップタイムに、6年生が5年生のパート練習に参加し、アドバイスしてくれました。

「シンバル」や「大太鼓」、「中太鼓」、「小太鼓」は、鼓笛隊のリズムを作る大切なパートです。

※ 練習の様子を「動画Contentsページ」でご覧ください。

きれいな音色を奏でる「グロッケン」(鉄琴)。

メロディー(主旋律)を奏でる「キーボード」。

ドラムメジャー(主指揮)は、鼓笛隊のリーダーです。

「フラッグ」。シンクロした大きな動きが、鼓笛隊を華やかに彩ります。

6年生が、手とり足とり、細かなポイントも丁寧に教えてくれました。

「伝統を引き継ぐ」・・・、6年生の思いがこもった、練習でした。

凧あげ(1年)

1年生が、生活科の学習で作ったビール凧で、「凧あげ」を楽しみました。

以前は正月の風物詩だった凧揚げも、今ではほとんど目にすることがなくなりました。

今日は、ちょうどいい風も吹いて、凧あげ日和でした。

※ 子どもたちの凧あげの様子を、「動画Contentsページ」でご覧ください。

凧あげばかりでなく、雪合戦やそり遊び、木登りなど、私が子供の頃(40数年前)は当たり前だった「自然を生かして、自然と遊ぶ。」そんな経験が、今では貴重な経験になっているのだと改めて感じました。

心地よい風と戯れる子どもたちの笑顔が、お日様の光で一段と輝いて見えました。

藤間中学校入学説明会

本日午後、4月に藤間中学校に入学する夏井小、高久小の6年生を対象に、「入学説明会」が行われました。

初めに、保護者の皆様に、学校の概要や入学式などについての説明があり、その後、子供たちと一緒に、中学校の1年生から3年生までの授業を参観しました。

体育館に戻り、保護者の皆さんと一緒に、中学校での生活や学習、部活動などについてのお話を伺いました。

次に、運動着等の試着(サイズ合わせ)をしました。

最後に、部活動を見学して終了しました。藤間中学校の先生方、保護者の皆様、ありがとうございました。

こういう姿を見ると、もうすぐ中学生なんだなぁと実感します。 小学校を巣立つ日まで、あと31日です・・・。

豆まき会

はじめに、全校集会「きらきらタイム」(友達の善い行いを見つけて称賛する)を放送で行いました。

今回は、2・4・6年生の発表でした。

続いて「豆まき会」を、放送で行いました。図書委員会の子どもたちが、「節分の由来」について話してくれました。

続いて「節分に関するクイズ」を3択形式で出題。選択肢の面白さに、思わず笑ってしまいました。

次に、各クラスの代表児童が、「追い出したい鬼」を発表してくれました。「あいさつができない鬼」「人まかせ鬼」「協力しない鬼」「中途半端鬼」…など、私たち大人も、身につまされるような鬼ばかりでした。

放送での全体会を終え、年男・年女の5年生が各クラスを訪問し、豆まきを行いました。

なぜか、私をねらう子が・・・。 鬼じゃないよ! 猿だよ!

同時進行のため、全クラスを回り切れませんでしたが、各クラスから「鬼は外~!福は内~!」の元気な声が聞こえていました。

※ 「豆まきの歌」と「豆まきの様子」(終わりの方ですが…)を「動画Contentsページ」でご覧ください。

なわとびコンテスト

学年ごとに、朝の時間や体育の授業などで取り組んでいる「長なわ」の「8の字回旋跳び」。県教委の取組「なわとびコンテスト」に応募したところ、好成績が続出でした。

6年生は、校内新記録の316回で、7位に入りました!

4年生も、校内新記録の309回で、4位に入りました。

3年生は、217回で14位にランクインしました。

「なわとびコンテスト」は今日で終了ですが、「なわとび」は、冬期間の体力向上と健康増進にとても役立つスポーツです。短なわのいろいろな跳び方や、ダブルダッチなどにも挑戦していってほしいと思います。

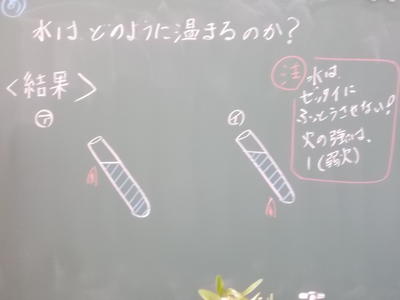

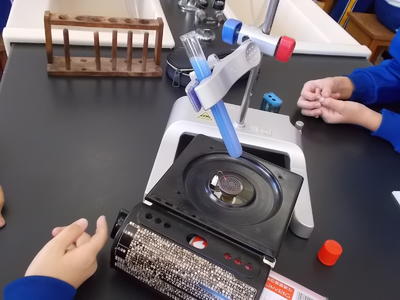

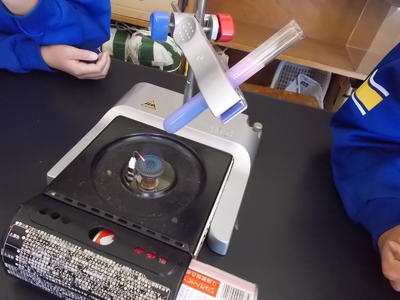

予想外の結果(理科実験)

4年生が理科で、「ものの温まり方」を調べる実験をしていました。この青い液体、実は「サーモインク」という温度によって色が変わるインクを溶かして作っています。一定の温度以上に温まると、色がピンクに変わることから、水が温められていく過程を観察します。

はじめは「ア」の実験。試験管の上部をあたためます。

温められた部分がピンク色に変わりました。

次に「イ」の実験。試験管の下部を温めます。

すると、子供たちの予想をくつがえす結果が!! その様子を「動画Contentsページ」でご覧ください。

代表・JRC委員会 新企画

昨日と今日の大休憩時に、代表・JRC委員会の子供たちが考えた新企画の集会を行いました。

昨日は、上学年の「長なわ集会」でした。

各学年とも競い合うように、どんどん記録が上がっています。

今日は、下学年の「じゃんけん列車集会」でした。

子どもたちは「じゃんけん列車」が大好き! 大盛り上がりで大きな歓声があがっていました。

英語4技能検定「GTEC」受験

6年生が、英語4技能検定試験「GTEC」を受験しました。これは、ベネッセコーポレーションが提供する、専用のタブレットとヘッドセット、タッチペンを使い、「聞く・読む・話す・書く」の4技能を英語力を測定するものです。

今後、「大学入学共通テスト」でも導入される予定の「CBT方式」(コンピュータを使ったテスト)による受験は、「リーディングスキルテスト」に続き2回目ということもあってか、戸惑うこともなくスムーズに進みました。

ちょっと休憩。かなり難易度の高い問題に、子供たちも集中力を使い疲れた様子です。

「話す」テストの様子を「動画Contentsページ」でご覧ください。

「書く」テストでは、タッチペンを使い、英語(アルファベット)を記入していきます。

ハイレベルな90分のテスト。私もやってみましたが、恥ずかしながら、たくさん間違いました。次年度から、小学校でも5・6年生で英語が正式に「教科」になります。

これから「子供たちに求められる英語力」を身に付けるために、この結果を分析し、指導の改善に役立てたいと思います。

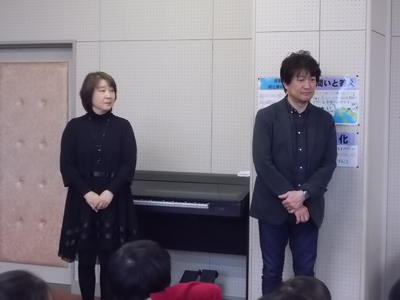

スマイルコンサート

6校時に、3・4年生を対象に、日本音楽家ユニオン東北地方支部 様が主催する「スマイルコンサート」を開催しました。

このコンサートは、東日本大震災で被災した3県の子供たちを元気づけようと始まったもので、一旦は終了しましたが、継続を望む声が多かったことから再開してくださったそうです。

本日は、トランペット奏者の 佐藤 裕司 様、ピアニストの 武田 紀代美 様 が、山形県からお越しくださいました。

4種類のトランペットをご紹介いただき、大きさと音色の違いを鑑賞しました。

教科書に出てくる曲や、みんなが良く知っている曲もたくさん演奏していただきました。

ピアノのソロ。ショパンの「子犬のワルツ」の演奏を、「動画Contentsページ」でご覧ください。

トランペットが、たった3つのピストンバルブで複雑な音を奏でる仕組みを教えていただき、驚きました!

迫力あるトランペットの音色、讃美歌「シェア・マイ・ヨーク」を、「動画Contentsページ」でご覧ください。

CMなどでもおなじみ「リベルタンゴ」。ピアノとの見事なセッションの様子を「動画Contentsページ」でご覧ください。

最後に、みんなで一緒に「パプリカ」を歌いました。その様子を、「動画Contentsページ」でご覧ください。

” No Music , No Life.” やっぱり音楽は、いいなぁと感じさせてくれた、あっという間の45分間でした。その演奏同様に、お人柄も、とっても素敵なお二人でした。

佐藤様、武田様、お忙しい中、また遠いところ、子供たちのために素敵な時間をありがとうございました。

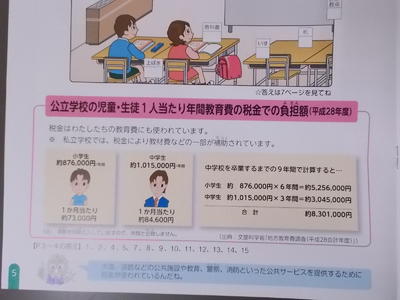

租税教室

5校時に、いわき税務署の草野 様、浅沼 様にお越しいただき、6年生を対象に「租税教室」を行いました。

DVDのアニメーションを見て、税金がなぜ必要なのか?どんなことに使われているのか?について学びました。

税金がなくなったら…というシミュレーションを見て、信号もゴミ収集もなくなり、救急車も消防車も自分で費用負担して民間に依頼するようになるなど、不便な生活になることを知り、税金の大切さに気付いたようです。

小学校の運営費用も、このクラスの人数(27人)だと、6年間で1億円以上かかることを知り驚きました。

最後に、1億円の模擬紙幣を実際に持って見ました。予想以上に重さ(約10kg)でした。

私たちの生活を支える公共サービス。そのもととなる「税金」の大切さを教えて下さった、草野様、浅沼様、ありがとうございました。

桜島大根ごちそうさまでした

今年も、鹿児島青果株式会社 様より、桜島大根が寄贈されました。今年は漬物にして食べようかなと考えているとき、6年生の箱崎さんのおばあちゃんが、「私で良かったら、漬けてきてあげるよ!」と言ってくださり、お言葉に甘えてお願いしました。

これで半分くらい。全校生分のものすごい量です! 大根を切るだけでも相当の作業なはずなのに、箱﨑さんのおばあちゃんは、そんな素振りは微塵も見せず、何事もなかったかのように、いつものように笑顔で去って行かれました。

箱﨑さんのおばあちゃんの素敵な笑顔を思い浮かべながら、桜島の伝統の味をいただきました。

鹿児島青果株式会社 様、箱﨑さん、ありがとうございました。

全校集会「わくわくタイム」

全校集会で、表彰がありました。「ふくしまを十七字で奏でよう絆ふれあい支援事業」で、3年の佐藤さん親子の作品が見事入賞しました。この事業は、親子や友達同士など、人と人との関わりあいの中で感じた思いや願いなどを「5・7・5」の17音で表現することを通して、絆を深めようとするものです。

受賞したお二人の、素敵な作品をご紹介します。

「ふくしまの ももと世界を つなげよう」(佐藤さん)

「復興の 架け橋担う 地場産品」(お母さん)

今日の全校集会は、みんなで体を動かす「わくわくタイム」。今日は、子供たちが毎朝練習に励んでいる「長なわ」の「8の字回旋跳び」に、学年ごとにチャレンジしました。

まずは、6年生が見本を見せてくれました。

その様子を「動画Contentsページ」でご覧ください。

1年生は、ALTのディーン先生や支援員さんも、縄を回して参加してくれました。

みんなとっても上手になりました。校内記録更新も見えてきました!

3年生のチャレンジの様子を、「動画Contentsページ」でご覧ください。

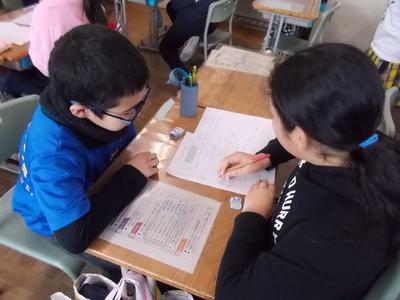

今日のひとコマ

1年生の体育。校庭でドッジボールを楽しんでいました。

ナイスボール! みんな上手です!

4年生の算数。答えが小数になる「わり算」の計算のし方を考えています。

いろいろな考え方を出し合い、共通点や相違点に着目しながら、意見を出し合います。

考え方がなかなかまとまらないのに、楽しそうな子供たち。「筆算ができる」ことだけでなく、それ以上に大切なのは、「筆算の考え方や仕組みに気づく」ことです。本校独自の「CLEAR学習」により、数学的な思考力を育んでいます。

アイザック・アシモフ(米:SF作家)の言葉「人は、無駄な知識がふえることで快感を覚える唯一の生き物である」にあるように、人は本来、知ること、考えること自体を楽しみ、その結果、文明を進化させてきました。

子供たちも、「思考そのものの楽しさ」を感じているようです。

小林さん

用務員の小林さんが、見事な手さばきで樹木の剪定をしてくれていました。

一般の方からも多数依頼が入るほど、庭師レベルの見事な腕前です。

下校時刻になり、1年生が興味津々で小林さんのところへ。

作業内容や、道具の使い方を教えてもらったようです。

本校に勤務いただいて、もう10年になる小林さん。子供たちの環境を整えて下さるばかりでなく、長年にわたり、子供たちをいつも温かく見守り、大切なことをたくさん教えてくれています。 いつも、ありがとうございます。

今日のひとコマ

朝の国旗・校旗掲揚。特に係が決まっているわけではなく、毎朝、気が付いた6年生がボランティアで行ってくれています。

各学年とも、毎朝、長なわの「8の字回旋跳び」にチャレンジしています。

授業中や休み時間に、2階から聞こえてくるリズミカルな音色・・・。5年生の「鼓笛練習」が、本格的になってきました。

1月31日からオーディションが始まり、2月から6年生との練習が始まります。

休み時間に、1年生がたくさん歩いてきました。

図書室に本を借りに(返しに)きていました。1年生は、1人20冊以上借りるほど、たくさん本を読んでいます。

「校内書きぞめ展」作品が各クラスの廊下などに掲示してあります。

理科室、5・6年教室、会議室の、ボロボロだったカーテンが、新しくなりました。

18:00から、図書室で「平方部PTA連絡協議会」の「役員会」が行われました。

役員会に引き続き、19:00から会議室で「平方部PTA連絡協議会」の「会長会」「次年度役員選考会」が行われ、先ほど終了しました。遅くまでありがとうございました。

縦割り班で遊ぼう

3校時に、お掃除の縦割り班ごとに、様々なゲームで楽しく遊びました。

もうすぐ卒業する6年生への感謝を表そうと、5年生が企画したものです。

いす取りゲームやフルーツバスケットなどのレクリエーションや、

ドッジボール、風船バレー、ペットボトルボウリングなどのスポーツ、

ジェスチャーゲームやクイズ、カルタなど、あちこちで、楽しそうな歓声が上がっていました。

学年の枠を超えた楽しいひととき…高久らしい温かな時間でした。6年生が巣立つ日まで、あと40日です…。

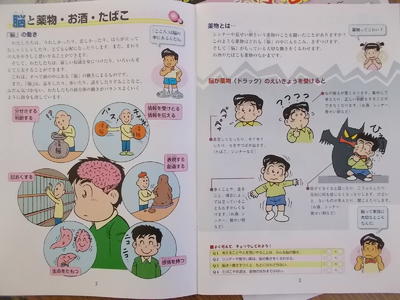

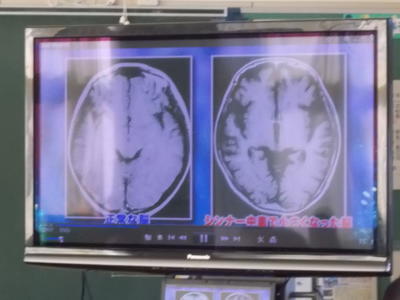

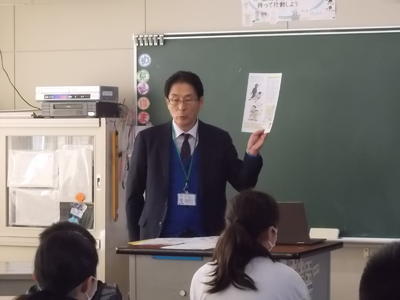

薬物乱用防止教室

5校時に、薬剤師でいわき地区薬物乱用防止指導員の 小西 健司 様 を講師にお迎えし、6年生を対象に「薬物乱用防止教室」を行いました。

まずは、たばこの害について学習しました

スモーカーズフェイスといって、たばこを吸う人と吸わない人では、顔のシワやハリが、こんなに違ってしまうそうです。喫煙により、ビタミンが破壊されることが原因のようです。

最近、芸能人やスポーツ選手などの有名人の薬物使用が相次いで報道されたこともあってか、子どもたちも、様々な薬物や薬害について、真剣に聴き入っていました。

DVDを視聴して、大麻や覚せい剤などの恐怖について、さら詳しく学習しました。

シンナーの使用で、脳がこんなにも小さくなってしまうことに驚かされました。

身の回りには様々な危険や誘惑がたくさんあることを認識し、正しい「知識」と、強い意志「勇気」を持つことの大切さを教えていただきました。 小西 様 ありがとうございました。

全校集会

全校集会に先立ち、表彰を行いました。

「いわき市小学生剣道錬成大会」の低学年の部で、「高久剣友会」さんが見事優勝を果たしました。

全員に賞状とメダルが授与されたほか、歴史ある立派な「優勝旗」も贈られました。おめでとう!

今日の全校集会は、「冬休みの反省と3学期のめあて」の発表でした。

その中の一つ(概要)をご紹介します。

冬休みに家族で凧揚げをしました。お父さんに教えてもらったやり方を妹に教えてあげたら、とても喜ばれました。そしたら、自分もとてもうれしくなりました。だから、3学期は、係の仕事などで、人を喜ばせることをしたいと思います。

さすが高久の子! という、とっても温かい「めあて」でした!

3学期は、あっという間に過ぎてしまいます。今年度のまとめをしっかりとして次年度につなげるよう、目標をしっかりと持って生活したいと思います。

なわとびコンテスト

県教委が実施する「なわとびコンテスト」に、今年も参加していますが、5年生の鵜沼君が、個人・高学年の部「短なわ前跳び」で3位に入りました! 6年生を相手に、大健闘です。

短なわには、個人の他にペアの部もあり、子供たちは様々な種目にチャレンジしています。

学年ごとに、長なわの「8の字回旋跳び」にもチャレンジしています。

前年度、最高記録を出した4年生の練習の様子を「動画Contentsページ」でご覧ください。

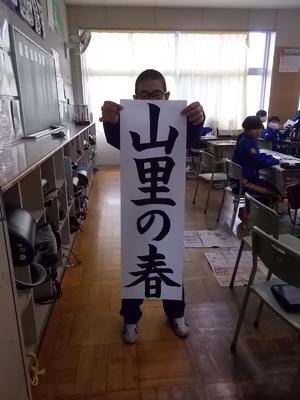

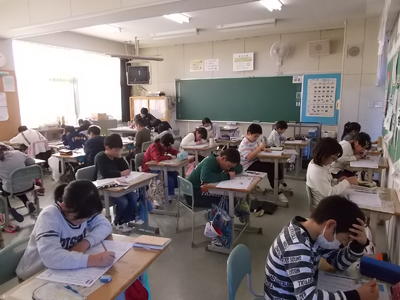

校内書きぞめ会(4・5年)

昨日は4年生、今日は5年生が「校内書きぞめ会」に取り組みました。今日が校内書きぞめ会の最終日です。

4年生の様子

5年生の様子

冬休みにたくさん練習してきた成果が、字形や線質に見事に表れています。努力は正直ですね。

来週から、各クラスの廊下などに展示されますので、お時間のあるときに、ぜひ足をお運びください。

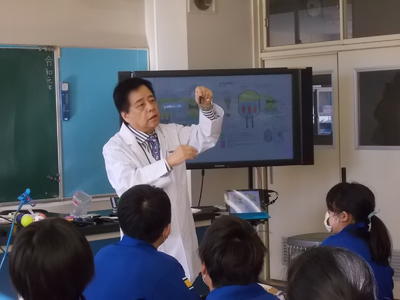

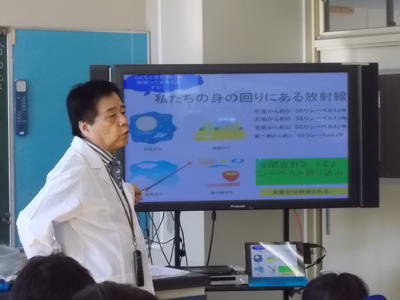

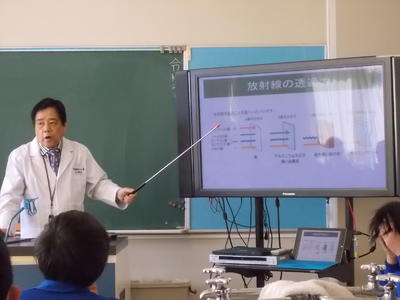

放射線出前授業(6年)

3・4校時に、医療創生大学の石川先生にお越しいただき、6年生を対象に「放射線出前授業」を行っていただきました。

身の回りに、いかにたくさんの自然放射線があるかを知り、驚きました。

土や肥料に含まれる大切な栄養分であるカリウムが放射性物質であるため、野菜や果物にも含まれるんですね。

ガイガーカウンターで、いろいろな物の放射線量を調べました。食塩には含まれていませんでしたが・・・

何と、減塩の塩にはガイガーカウンターが反応しました!含まれているカリウムに反応したのですね。

他にも、キャンプ等でつかう「ランタン」に使用されているマントルも、かなり強く反応しました。

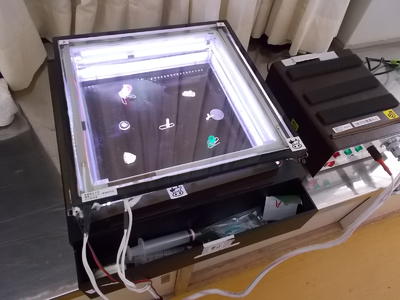

目に見えない放射線を「霧箱」を使って可視化させます。

ー80℃のドライアイスとアルコールを使用し、飛行機雲の原理で放射線を見える化します。

ウランや鉱石、マントルなどから放射線が出る様子を「動画Contentsページ」でご覧ください。

放射線を遮蔽できるかを、いろいろな素材で実験しました。

段ボール、プラスチック、木、アルミニウムは遮断できませんでしたが、コンクリートと鉄板は遮断できました。

実験の様子(段ボール・鉄板)を、「動画Contentsページ」でご覧ください。

では、水はどうでしょうか? ・・・答えは「動画Contentsページ」でご覧ください。

放射線は、レントゲンなどの検査や癌の治療にも利用されるなど、私たちの生活を助ける働きもしてくれています。正しい知識を得ることで、適切な行動がとれるよう心がけたいと思います。

石川先生、貴重な授業をご提供いただき、ありがとうございました。

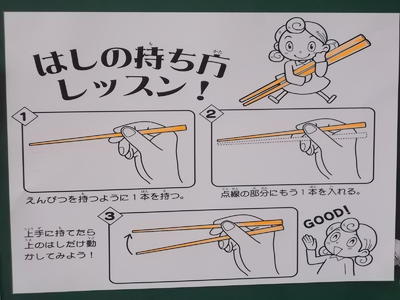

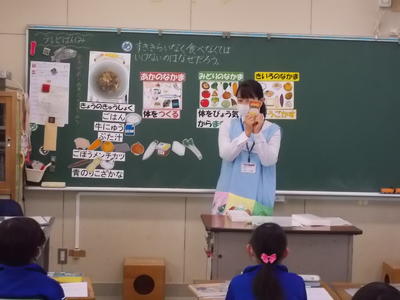

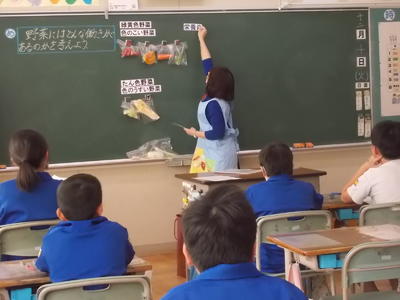

食育指導(1年)

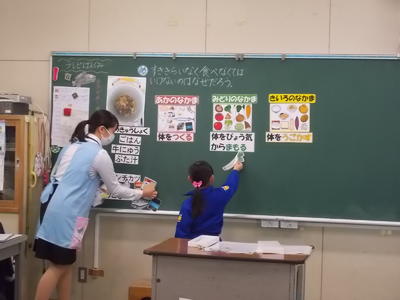

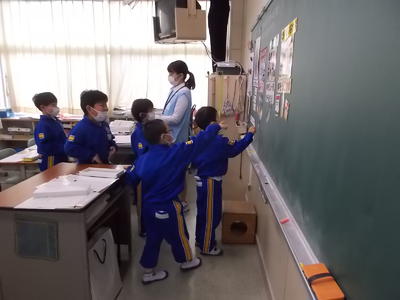

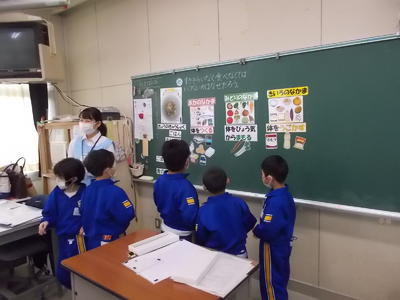

2校時に、平南部学校給食調理場の栄養士、松本 先生を講師にお迎えし、1年生に食育指導を行いました。

1・2組合同で行いました。1年生は本校一の大所帯のため、教室はぎゅうぎゅう詰めでしたが、子供たちは真剣にお話を聞いていました。

今日は、「食事のマナー」を中心にご指導いただきました。正しい食習慣やマナーは、「食べる力」の向上のためにも大切なポイントです。

「いただきます」(命をいただく)や、「ごちそうさま」(食材を調達したり調理したりしてくれた人への感謝)の意味を知り、日本人の心を学びました。

お箸の使い方やマナーについても教えていただきました。行儀の悪い行為であることを知らずにやってしまっていることも意外に多いことに気づかされました。

最後に、正しい箸の持ち方をみんなで練習しました。

「給食」を、食育の「実践の場」として、正しい食習慣やマナーが身に付くよう配慮していきたいと思います。松本先生、ありがとうございました。

校内書きぞめ会(3年)

今日は、3年生が「書きぞめ会」を行いました。床で書く子が多かったようです。

教室で書く子も、座って書く子は少なく、立って書いていました。この方が、全体のバランスを見やすいようです。

書きぞめ定番の文字「お正月」。文字のバランスや縦画、横画に気を付けてかいていました。

校内書きぞめ会(6年)

2・3校時に、6年生の「校内書きぞめ会」がありました。今週末までに、学年ごとに書写の時間を使って実施するもので、1月27日から各クラスの廊下などに展示されます。

いすに座って書くよりも、床で書いた方が書きやすい子は、隣の児童会室で書きました。

集中して「書」に没頭する姿・・・凛々しいですね。 優秀作品には、賞状が贈られます。

今日のひとコマ

※ 今日はあまり写真が撮れず、ちょっぴりですみません…。

5年生が、「縦割り班で遊ぼう」の企画を考えていました。6年生への感謝を伝える会にするための企画です。

3年生の道徳。「親切」について考える授業でした。

玄関前の「大きな古時計」。歌と同じく「今はもう動かない・・・」この時計を、用務員の小林さんが、何とか動くようにと、修理にチャレンジしてくれました。 頑張れ! 古時計!!

営繕調査

いわき市教育委員会の施設整備課・学校支援課の方々が、学校の営繕箇所(修理・改修が必要な個所)を点検に来てくださいました。

学校には様々な施設・設備がありますので、経年劣化や故障などは避けられません。いわき市内は、小・中学校だけでも100校を超えますが、施設整備課・学校支援課の皆さんは、子供たちが安全に生活できるよう、私どもの声に、いつも真摯に耳を傾けて下さいます。

本校校庭の土壌改良工事も、限られた予算の中で、なんとか要望に応えようしてくださった皆様のおかげで実現しました。心より感謝申し上げます。

今日の1年生

今日は、下学年の「発育測定」がありました。年が明けて、ちょっぴり大人になった感がある1年生。心と同様に、体も成長しています。

1階のオープンスペースをのぞいてみると、何やら楽しそうな声が・・・。

図工の時間に、いろいろな材料を使って、迷路を作っていました。

材料の特性を上手に生かしたアイデアが、満載でした。

3学期スタート!

2020年、いよいよオリンピックイヤーの幕開けです。年末年始のお休みを終え、子供たちの元気な声が学校に戻ってきました。

「第3学期 始業式」

1年生は、今年の、そして3学期の目標を考えていました。ねずみ年に合わせた、「ねばりづよく」「ずぶとく」「みんななかよく」というキャッチフレーズ、いいですね!

4年生は、3学期の係を決めていました。

5年生も、「もうすぐ6年生!」に向けての目標を立てていました。

今年一年が、子供たちみんなにとって、楽しく充実した一年となるよう、職員一同、頑張ってまいりますので、本年も変わらぬご支援をお願いいたします。

第2学期終業式

本日をもって、84日間に及ぶ長い2学期が終了しました。終業式に先立ち、表彰を行いました。「第40回 日本剣道形演武大会」小学生の部に出場した「高久剣徳会」の千葉さん(打太刀)、上村さん(仕太刀)が、上学年を破り見事優勝しました。おめでとう!

2学期終業式

2学期の反省と3学期の抱負の発表。 2年:矢萩君

4年:鈴木さん

6年:佐々木さん

生徒指導担当より、冬休みの生活について注意点を話しました。

養護教諭より、健康な生活についても確認しました。

愛校清掃。今年最後のすす払いです。日頃手が行き届かないところも、きれいにしていました。

天気はいいのですが、冷たい風が吹く中、一斉下校を行いました。

3学期(1月8日)また元気に会いましょう!

音楽祭、学習発表会、宿泊活動、修学旅行、見学学習、プログラミング教育、持久走記録会、祖父母参観、郷土を学ぶ学習、かまぼこ工場見学、陶芸教室・・・、振り返ると様々な行事が次々に浮かんできます。その多くに、地域の方々のお力を貸していただき、今日現在、151名の方々に教育活動に参画していただきました。おかげで、充実した教育活動を送ることができました。心より感謝申し上げます。

明日から、14日間の冬休みになります。ご家族そろって、良いお年をお迎えください。

縦割り班で食べよう遊ぼう

いわき市が食育推進事業の一環として実施している「ふれあい弁当デー」。家族と一緒に自分の手で弁当を作ることで「食」について考えてもらおうとするものです。

本校では、この取り組みに合わせて「縦割り班で食べよう・遊ぼう」を実施、縦割り班ごとにお弁当を食べた後、6年生が考えたゲームで班ごとに楽しみました。

手作りのお弁当がたくさん! お家の方のご指導のおかげで、みんな上手で美味しそうでした。

かわいい「サンタのキャラ弁」も、自分で作ったそうです。すごい!

食べた後は、班ごとにゲームを楽しみました。カルタやトランプなどのカードゲームが人気でした。

動物のものまねクイズ。私もちょっとだけ参加させてもらいました。

ゼスチャーゲーム。

この班のゼスチャーゲームにも、ちょっとだけ混ぜてもらいました。

いつもとは違ったランチタイム。短い時間ではありましたが、他の学年の友達との交流を楽しんでいました。

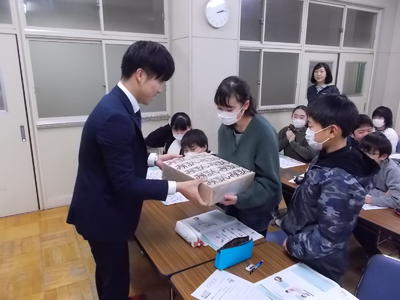

全校集会

今日の全校集会では、市造形展、平方部造形展・書写展の表彰がありました。たくさんの児童が入選しました。

代表して、6年生3人に賞状を渡しました。

今日の全校集会は「るんるんタイム」。今月の歌で、2020東京五輪応援ソングの「パプリカ」をみんなで歌いました。「振り付けが分かる人は、歌いながら踊ってみて!」の言葉に、低学年の子供たちは、「できる~!」「前で踊りたい~!」とノリノリでした。

振りを付けながら元気に歌う様子を「動画Contentsページ」でご覧ください。

ハンドボール教室②

特設陸上部「高久DX」の冬季練習として、先週に続き、いわきハンドボール協会理事長の 糸井 亮平 先生 をお迎えし、「ハンドボール教室」の2回目を開催しました。

ハンドボールに必要な動きのトレーニング。ボールを見ずにドリブルするのがとても難しいのですが、子供たちは上達が早い!

ボールの投げ方・フォームのポイントをご指導いただき、壁打ちで投げる練習とシュート練習です。

ジャンピングシュートも、様になってきました!

3人でパス回しの練習です。

※ 糸井先生・筒井先生・松本くんのパス回しの様子を「動画Contentsページ」でご覧ください。

ディフェンスの練習を終え、いよいよゲーム形式での練習です。

2回目とは思えない、子供たちの試合の様子を「動画Contentsページ」でご覧ください。

2週にわたりご指導いただいた糸井亮平先生。子供たちをひき付ける魅力的な人間性と、分かりやすいご指導のおかげで、「ハンドボール」を楽しむことができただけでなく、いろいろな競技に挑戦することの楽しさをも感じさせていただきました。

学期末のお忙しい時期に、快くお引き受けくださった糸井先生と、所属長である好間高校の夏目校長先生に、心より感謝申し上げます。 素晴らし方を紹介してくれた筒井先生、ありがとう!

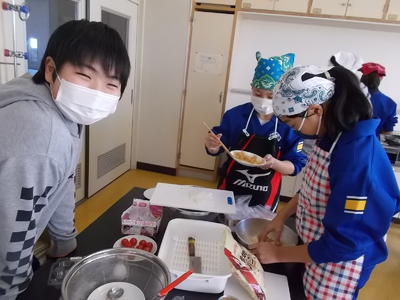

調理実習(6年)

6年生が家庭科の調理実習で、ごはんの「おかず」作りにチャレンジしました。

「ジャーマンポテト」は、複数の班が作っていました。

「ちくわきゅうり」定番ですが、フライパンで焼きます。

「人参シリシリ」 CMでも[やってましたね。

枝豆に、ニンニクと鷹の爪をちらし、オリーブオイルで炒めた本格料理。いい香りが漂っていました。

「豆腐ハンバーグ」具材の玉ねぎは、あめ色になるまで炒めています。

メチャメチャきれいな目玉焼き! コツを教えてもらいたいほどです。

どの班も2~3品作りました。完成して、盛り付けです。

「いただきま~す!」班ごとに会食です。

全ての班から、こんなにいただいちゃいました! いつも、すみません。どれも、本当に美味しかったです。ごちそうさまでした。

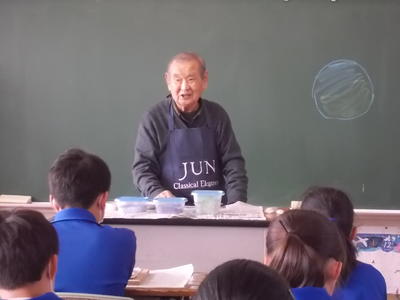

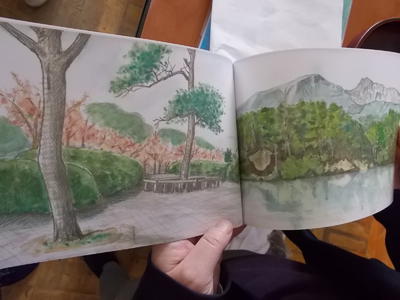

陶芸教室②

先日、5・6年生で行った「陶芸教室」。2回目の今日も、講師の志賀文男先生にお越しいただき、仕上げを行いました。

5年生は、絵柄を描いた部分をきれいに磨きました。

楽しい絵柄ばかりで、素敵な絵皿ができそうです。

6年生は、流れる水を表現するため、青と緑のガラス(瓶を粉砕したもの)を散りばめていきます。

このガラスが溶けて水のようになるのをイメージしながら、ガラスをのせていきます。

先生のご自宅に持ち帰っていただき、窯で焼きあげていただきます。800℃~1,200℃の熱で、16時間程かけて焼くそうです。

最後に感謝の言葉と、焼成のお願いをして、授業を終了しました。焼き上がりが楽しみです。志賀先生、ありがとうございました。

まち探検(2年)

2年生が、昨日と今日の2日間にわたって「まち探検」に出かけました。

「JA福島さくら高久支店」では、農業のこと、農協(流通)のことなど、いろいろなことを教えていただきました。

倉庫の中に積まれた物の量の多さにビックリ。

「高久郵便局」郵便局の業務について、教えていただきました。

「高久公民館」大平館長様から、公民館の役割について教えていただき、実際に活動しているサークルの様子を見せていただきました。

「高久駐在所」毎日、子供たちを見守ってくださっている大和田様から、警察の仕事について教えていただきました。

いろいろな用具も見せていただいたり、触らせていただきました。

パトカーにも乗せていただきました。

ご協力いただいた地域の皆様、年末のお忙しい中、ありがとうございました。

調理実習(5年)

5年生が、家庭科で「ご飯とみそ汁」づくりに挑戦しました。

炊飯器ではなく透明のガラス鍋で炊き、炊き上がるまでの過程を観察します。

味噌汁は、煮干しの出汁をとるところから学習します。丁寧に頭を取ってから煮出します。

お米は炊き上がりました!

味噌汁の具材、大根はいちょう切りにし、油揚げを食べやすい大きさに切っていきます。

完成! 家庭科室は、味噌汁の美味しそうな香りが充満していました。

私にも、差し入れしてくれました。出汁がしっかりときいて、初めて作ったとは思えない、と~っても美味しい味噌汁でした。 ごちそうさまでした!

ちなみに今日の給食は、クリスマス献立でした。

今日のひとコマ

3年生以上の子どもたちは、毎朝、長縄の「8の字回旋跳び」に熱心に取り組んでいます。

跳ぶ位置やフォーム、間を開けすに跳ぶコツなど、日々上達しています。

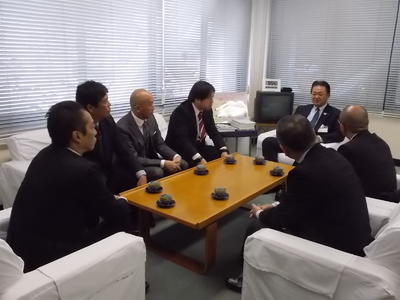

本日、「平方部PTA連絡協議会」として市に要望書を提出しました。10月の台風19号で平方部も大きな被害を受けたことを受け、様々な施設の耐災害化などを要望するものです。

窓口として、市教育委員会教育長様にお渡しいたしました。

本日昼前、今年の運動会でハーフタイムショーを披露してくれた、インドネシアからの技能実習生のうち、3名の方が帰国することとなり、わざわざご挨拶に来てくださいおました。AJITENGのボーカルの方も帰国されるそうです。どうぞ、お元気で!!

つい先ほどまで、PTA役員の皆様が、次年度のPTA組織改編について協議してくださいました。来月の執行部会で、みなさんにお諮りいたします。遅くまでありがとうございました。

ギャラリー

4年生の作品「とろとろカチコチワールド」。タオルを液体粘土で立体的に固めて、そこからイメージする世界を表現しています。

3年生の作品。紙粘土で作った「ハッピー小物入れ」。下からライトを入れて光ります!

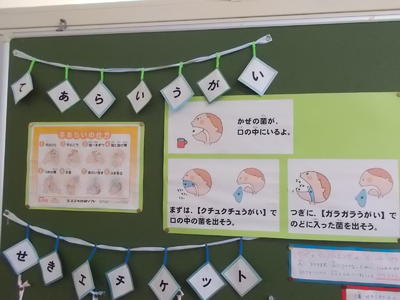

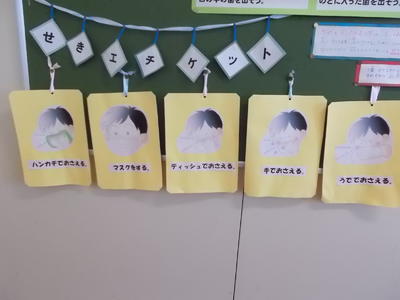

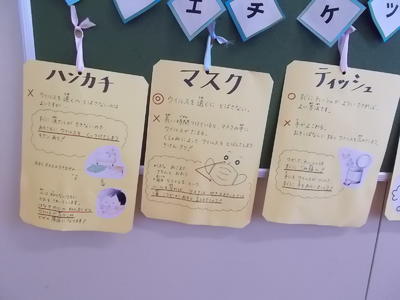

保健室前の掲示から。「手洗いうがい」と「咳エチケット」について紹介しています。

インフルエンザや風邪予防のためにも、正しい手洗いうがいの習慣を身に付けさせたいですね。

「咳エチケット」はどれが正しいのでしょうか?

インフルエンザも「飛沫感染」が最も多い感染ルートだそうです。自身の健康管理と感染を広げない配慮(マナー)にも気を付けて、元気に2学期を締めくく、楽しい冬休みを迎えたいですね。

先週、玄関前に設置した「天冠埴輪」の写真の横に、「天冠埴輪」をモチーフにしたかわいらしいマスコットを配置しました。子供たちが、高久の宝に、関心を高めてくれることを願っています。

全校集会

今日の全校集会も、たくさんのひょうしょうがありました。

先日の「持久走記録会」の各学年の優勝者。校内新記録が4人も出ました!

「第52回いわき地区児童作文コンクール」準特選 3年:馬上さん、入選:6年:松本さん、4年箱﨑さん、2年:箱﨑さん。

「第31回NPOふるさと小中学生俳句ぷらざ俳句大会」入選 6年:石井さん・田仲さん・箱﨑さん、5年:國井さん、1年:石井さん。

「第4回郷ケ丘・垣谷杯争奪剣道大会」優勝 4年:石口さん。

今週も、多方面で素晴らしい活躍でした。みんな、おめでとう。

今日の全校集会は、善い行いや温かな行いを見つけて紹介する「きらきらタイム」。

今日のきらきらさん、4名の温かな子供たち。「誰も見ていないところでも、自分だけは知っている。」 そんな「高久スピリッツ」大切に育んでいきたいと思います。

ハンドボール教室①

特設陸上部の冬季練習として「ハンドボール教室」を開催しました。講師には、いわきハンドボール協会理事長の 糸井 亮平 先生 にお越しいただき、ご指導いただきました。糸井先生は、インターハイ優勝の経験をお持ちの超トップアスリートで、本校職員の筒井先生(国体選手)を育て上げた先生でもいらっしゃいます。

糸井先生の楽しい話術で、子供たちは、ハンドボールの世界にあっという間に引き込まれていきました。

基本の動きで体を慣らした後、ボールを見ずにドリブルする練習です。

※ その様子を「動画Contentsページ」でご覧ください。

シュート練習。ケンステップを使いながら、リズムや体の使い方を教えていただきました。先生の見事なプログラムと、分かりやすく楽しいご指導のおかげで、短時間でみるみる上達していきました。

※ 走りながらパスをする練習の様子を「動画Contentsページ」でご覧ください。

1対1での練習の様子を「動画Contentsページ」でご覧ください。本校職員(国体選手)の迫力のシュートシーンもご覧ください。

2時間弱の練習でしたが、本当にあっという間に感じました。子供たちも、練習後の感想で「楽しかった!!」を連発していました。糸井先生、お忙しい中、ありがとうございました。

来週20日(金)にも2回目の「ハンドボール教室」をお願いしております。糸井先生来週もよろしくお願いいたします。

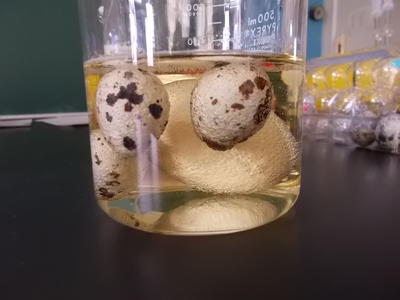

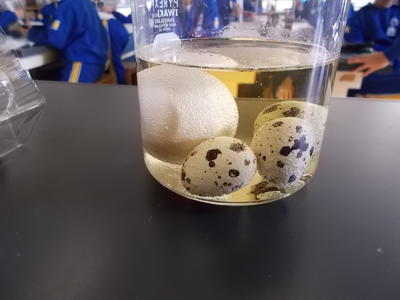

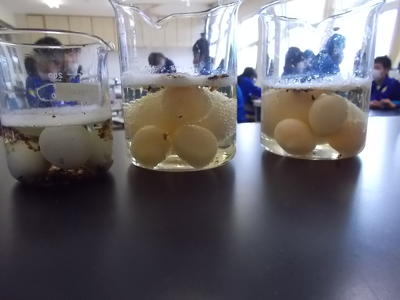

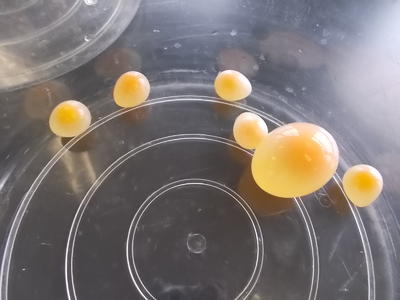

6年理科おもしろ実験

6年生の理科で「水溶液のはたらき」について学習していますが、その発展として酸性の水溶液「酢」のはたらきについて調べる実験をしました。

「卵」と「うずらの卵」を酢に浸しておき、5日ほどおいて変化を見ました。

3日目くらいから、以下のような感じになりました。うずらの模様が消えています!殻がなくなっているようです。

子供たちが表面をきれいに洗ってみると、きれいな透明な卵が! しかも、玉子はかなり巨大化していて、ぷよぷよで、スーパーボールのように弾みます。 これは、酢酸が殻の炭酸カルシウムを溶かし、タンパク質でできた薄皮は溶けず、その小さな穴から浸透圧で水分がはいるためです。

子供たちが、玉子のスーパーボールで遊ぶ様子を「動画Contentsページ」でご覧ください。

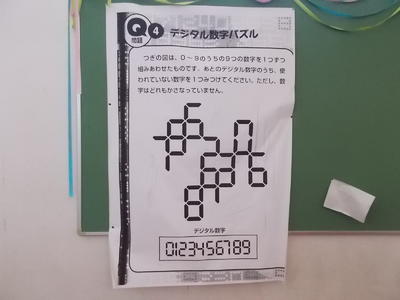

今日のひとコマ

学校前の花壇に、用務員の小林さんと3年生の子供たちが、パンジーやビオラの花を植えてくれました。

階段の踊り場などに掲示してある「算数おもしろ問題」。答えは、この記事の一番最後に掲載します。

学期末となり、各学年とも学習のまとめを行っています。

2年生は、かけ算九九の復習を「フラッシュカード」で行っていました。

3年生は、「紙版画」に挑戦です。

4年生は、テストに取り組んでいました。

6年生は「書きぞめ」に挑戦です。

「算数おもしろ問題」の答えです。正解は「1」でした。

今日のひとコマ

朝の自主活動。先週、持久走記録会を終えた子供たち、今度は「なわとびコンテスト」に向けた練習を開始しています。今日は、各学年とも長なわの「8の字回旋跳び」にチャレンジしていました。

これで長縄の基本が身につくと、2本の縄を使う「ダブルダッチ」も簡単にできるようになります。

今日のパワーアップタイムには、「なかよし会」がありました。

2学期の登下校の反省や、冬休みのすごし方、地域の危険箇所などについて、方部ごとに話し合いました。

登校時の並び方について確認していました。

早いもので、2学期も残すところあと9日です。令和元年を元気に締めくくれるよう、風邪やインフルエンザの予防について、毎日呼びかけています。

陶芸教室(6年)

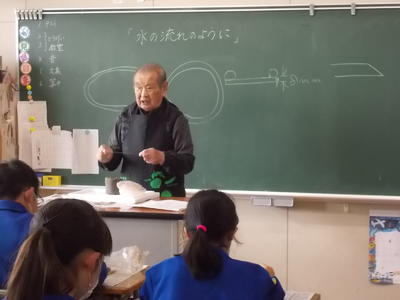

2・3校時に、先週に続いて志賀 文男 先生にお越しいただき、今日は6年生で「陶芸教室」を行っていただきました。「水の流れのように」という題材で、焼物に色付きガラスを散りばめて、水の流れを表現します。

まずは、粘土をたこ糸で半分に切ります。

半分を8mm程度の厚さに伸ばしていきます。

その上に、水の流れを表現する形を作っていきます。

個性的で面白い形がたくさんできました。

最後に、志賀先生から、ためになるお話をたくさん伺いました。

志賀先生の作品も見せていただきましたが、売り物と見間違うほどの完成度に、みな驚きでした。

絵画の作品も見せていただきましたが、その技術の素晴らしさばかりでなく、どれも心ひかれる温かな作品ばかりでした。

1週間ほど乾燥させた後に、青や緑のガラス粉を散りばめていきます。志賀先生、ありがとうございました。来週もよろしくお願いいたします。

食に関する指導(2年・5年)

平南部給食調理場の栄養士の先生方を講師に、「食に関する指導」を行いました。

2校時に、2年生が鈴木栄美先生からご指導いただきました。

今日の給食の献立をもとに、食品を仲間分けしていきます。

赤・緑・黄色の栄養が、それぞれどんな働きをするのか学びました。

3校時は5年生。松本恵美子先生にご指導いただきました。

野菜を「緑黄色野菜」と「淡色野菜」に仲間分けし、それぞれの栄養素とその働きについて学習しました。

成長期の子供たちにとって極めて大切な食事。毎日の給食を通して正しい知識を知り、適切な食を選べる「食べる力」を身に付けるとともに、「感謝の心」を育んでいきたいと思います。

お二人の先生方、お忙しい中ありがとうございました。

〒970-0221

いわき市平下高久字原極46-1

TEL 0246-39-2150

FAX 0246-39-2984