出来事

なんの花かな?

「なんか、白い花咲いてる」「なんのはな?」「わかんない」「ぼく知ってる、ジャガイモだよ。ばあちゃんちにもあるから知ってる」「へえ、ジャガイモって茶色いのにお花白いんだね」「帰ったらママに教えてあげよう」

朝、子ども達との会話でほっこりします。

大休憩。しゃらの木学級のお友達がタマネギを収穫。これが立派すぎてなかなか抜けず『リアル大きなかぶ』状態。すると、自然と他の学年の子が集まってきました。感心したのは、他の学年のお友達が、周りの土をよけてあげたり、手を添えたり、頑張れと声をかけたりする姿です。子どもなので、自分で抜きたくなるはずなのに、自然とそんな行動ができる、すてきな姿に、またほっこり。

大休憩が終わって、校舎に入ろうとしたら、3年生が「校長先生、青虫からモンシロチョウになったんだよ!見に来てください!」「青虫、めっちゃ小さいのに、(指で)このくらいのモンシロチョウになったの!」「まだ、チョウになったばっかりだからね、さわっちゃだめなんだよ」と教えてくれました。

子ども達は、興味や関心のあることや伝えたいことがあると、自然と表現してくれます。そして、子どもにしかできない、素敵なかわいらしい表現に、毎日ほっこりしています。

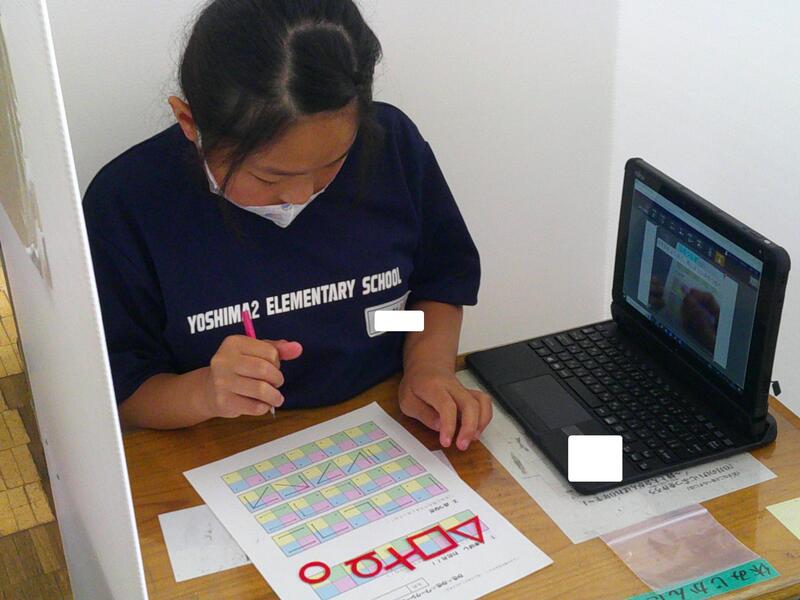

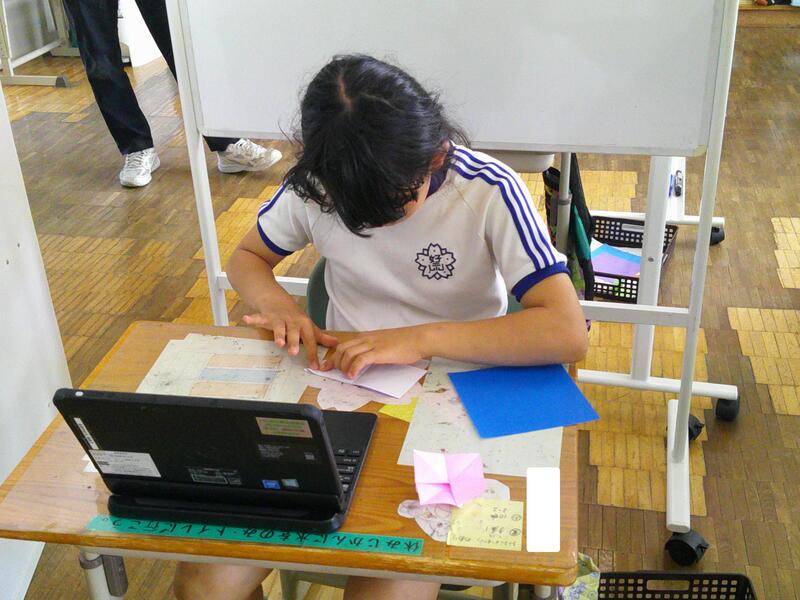

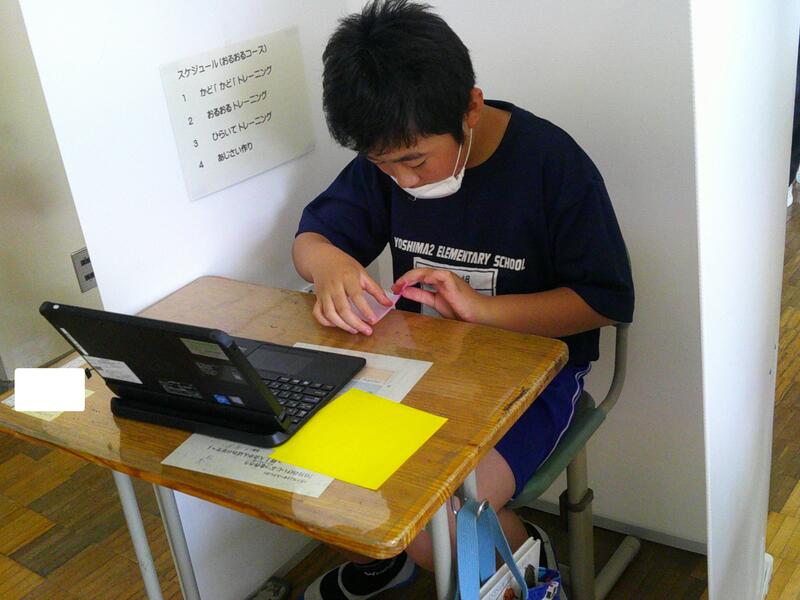

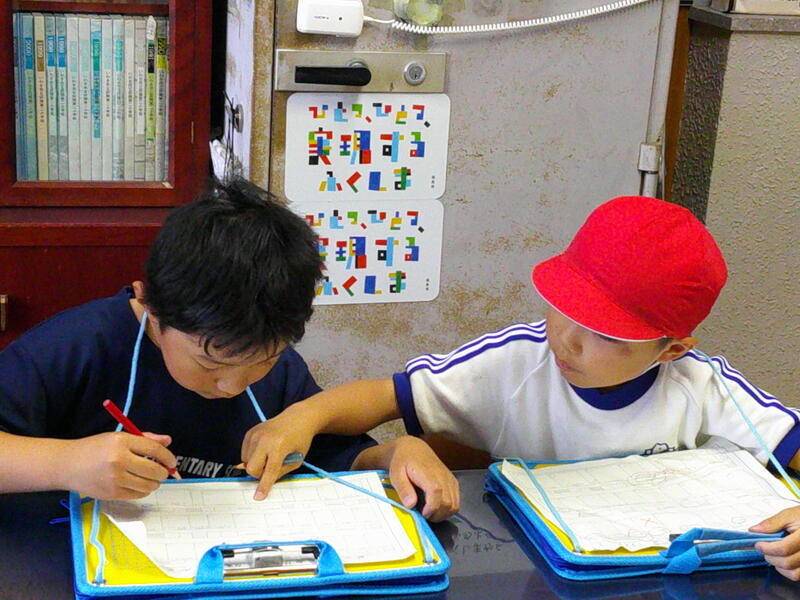

しゃらの木3組

しゃらの木3組の自立活動の授業を参観しました。

教室には、それぞれの子ども達の学習のあしあとが大切に掲示されていて、とても温かな気持ちになる学級です。

一人一人が、自分がこの時間に学習することを、しっかりと確認して、集中して取り組んでいました。

「〇〇がじょうずだね」「ここをこんなふうにすると、もっといいね」等、子ども達と同じ目線で話す先生の言葉かけが、子ども達の学習を後押ししていました。

各自で学習した後は、それぞれの学習の成果を見合い、いいなと思ったところを発表し合っていました。

最後に自分の学習を振り返る場面。振り返りのプリントに、マスからはみ出るくらい大きな二重丸を書いている姿を見て、充実した45分だったことがよく伝わってきました。

しゃらの木学級は3クラスあり、一人一人の個性や、得意としていること、苦手としていることをよく見て、適した課題を設定して準備をし、授業や学校生活全体を通して子ども達の成長を支援しています。3クラスの担任のチームワークのよさにも、いつも感心しています。

家庭訪問週間

今週は家庭訪問週間です。1~5年生は14:00下校です。帰宅後の過ごし方について、学校でも指導しますが、ご家庭でも約束事を決めるなどしていただき、安全に過ごしてほしいと思います。

なお、明日は尿検査です。よろしくお願いいたします。

なんだか、最近月曜日度に雨模様ですが、雨の日でも、傘立てや下駄箱がきちんと整えられていて感心します。

6年生やしゃらの木さんのジャガイモはだいぶ大きくなりました。

2年生のミニトマト、4年生のヘチマも芽を出しました。

1年生は、数の大きさを比べるお勉強です。

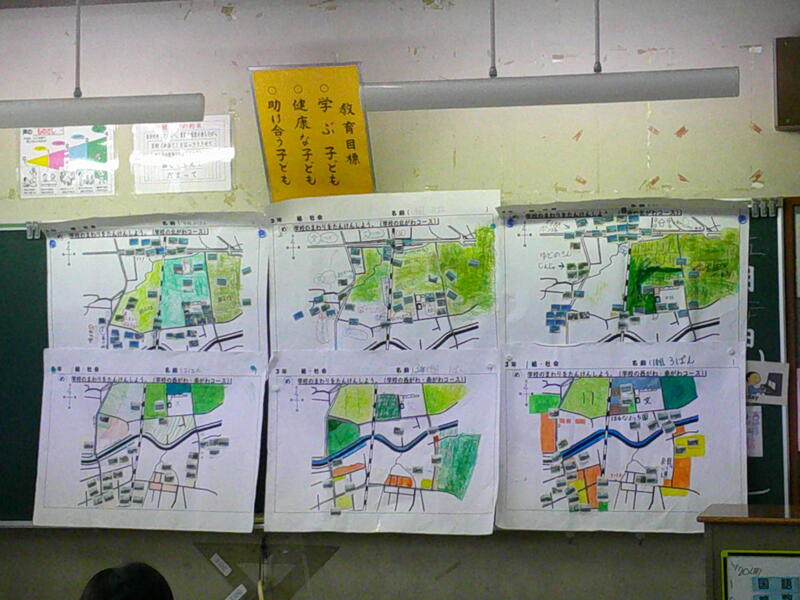

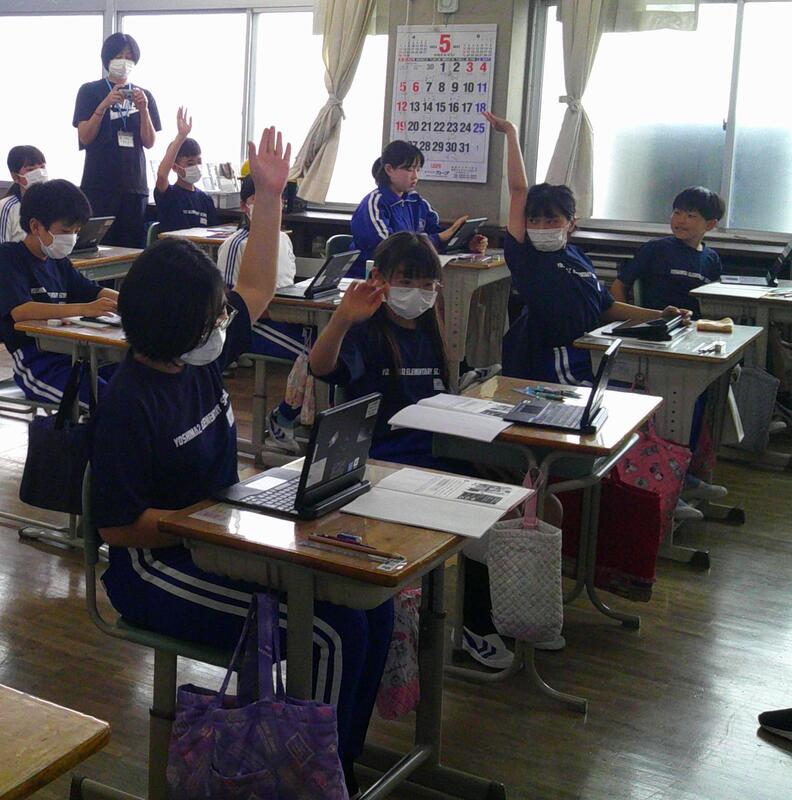

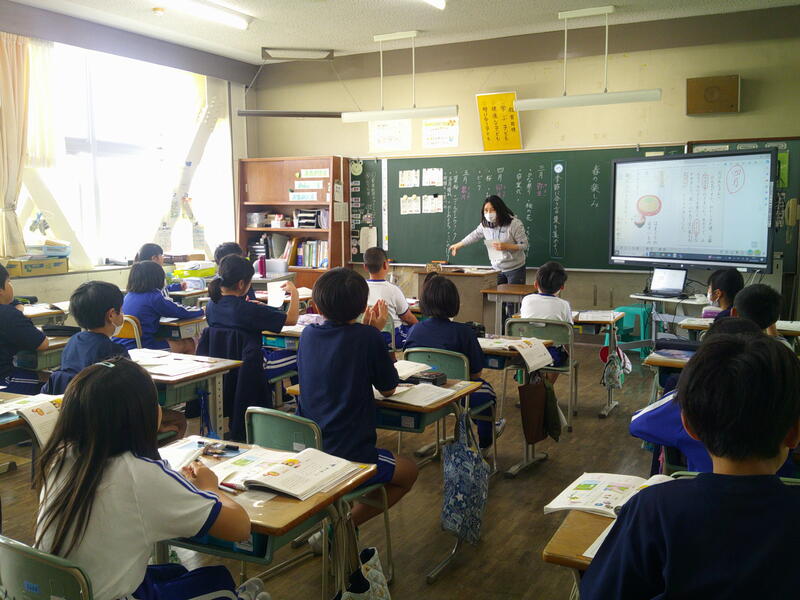

3年1組は、学区内を歩き気づいたことを白地図に整理していました。同じ地図でも班ごとに工夫しているところが違います。どの班の工夫を参考にしたいか、見比べて話し合っていました。

3年2組は算数の学習。たくさん手が挙がっていますね。

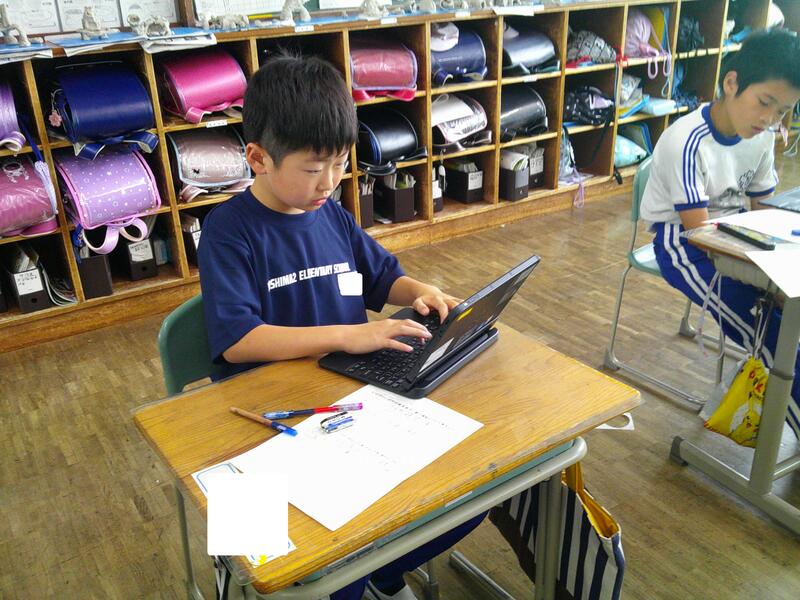

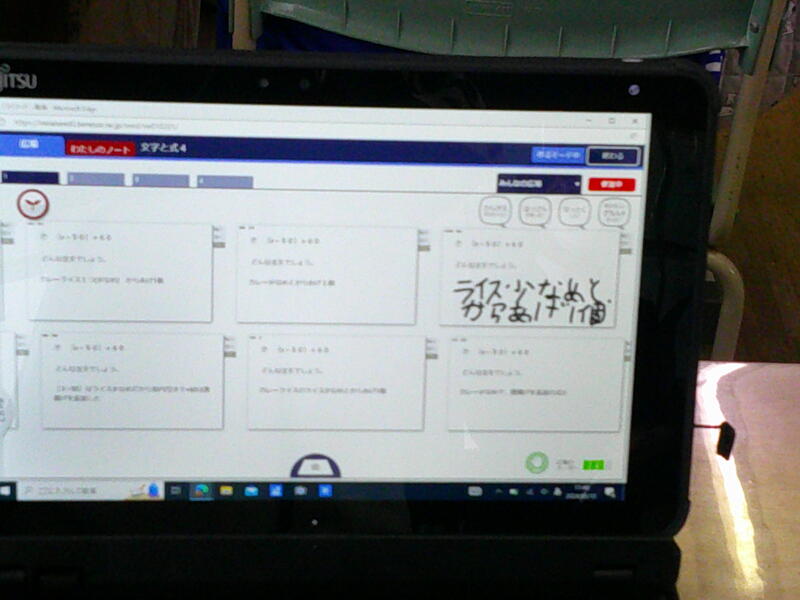

4年生はタブレットで調べ学習をしていました。タイピングのはやさにびっくり!

田んぼ は 財産

ご承知の通り、本校は周囲を田んぼで囲まれた、とてもすてきな場所にあります。

今は田植えの時期で、水をはり、苗がきれいに植えられた中を子ども達が元気に登下校しています。

子ども達には「田んぼは会社とおんなじ。だからとても大切なんだよ。物を落としたり、足を踏み入れたり、水を調節する板や仕切りを触るのもいけないよ」と話しています。

しかし、ついうっかり、手に持っている物を落としてしまったり、よそ見をして田んぼに足を踏み入れてしまったりということが毎年何件か起きてしまいます。

学校でもお話していきますが、お家でも一声かけていただければありがたいです。

<5月2日全校遠足の様子>

<5月17日登校の様子>

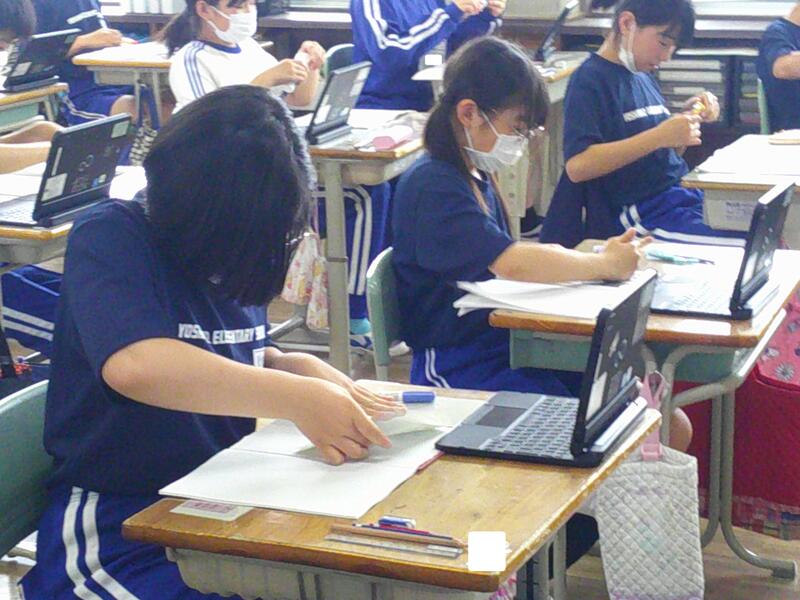

2年1組

2年生の算数の授業。ひき算の筆算を学習していました。

自分ひとりで問題を解くときには集中して、お友達と一緒に考えるときはしっかりと考えを伝え合って学習している様子が見られました。

3時間目は、生活科「学校の中をあんないしよう」。

校長室にも、かわいらしい訪問者が次々と来てくれました。

「僕たちより大きな金庫があるね。お金が入ってるんですか?」

「残念ながら、お金は1円も入っていないのですよ」

「じゃあ、金庫じゃないじゃん!」

「一番最初の校長先生は、おひげをはやしたサンタクロースみたい」等々、

たくさんお話することができました。

2年生は、1年生の手をひいて、優しく案内することができました。

校長室に来たときも「(トントン)入ってもいいですか?失礼します」としっかりご挨拶。

教室で同じ学年のお友達だけでいるときよりも、ずっとお兄さんお姉さんに見えます。

こうやって、少しずつ優しさや上級生としての自覚が育っていくのですね。

この中から、学校の先生になってくれるお友達がいたらうれしいです。

校長先生になったら、この写真を思い出してね。

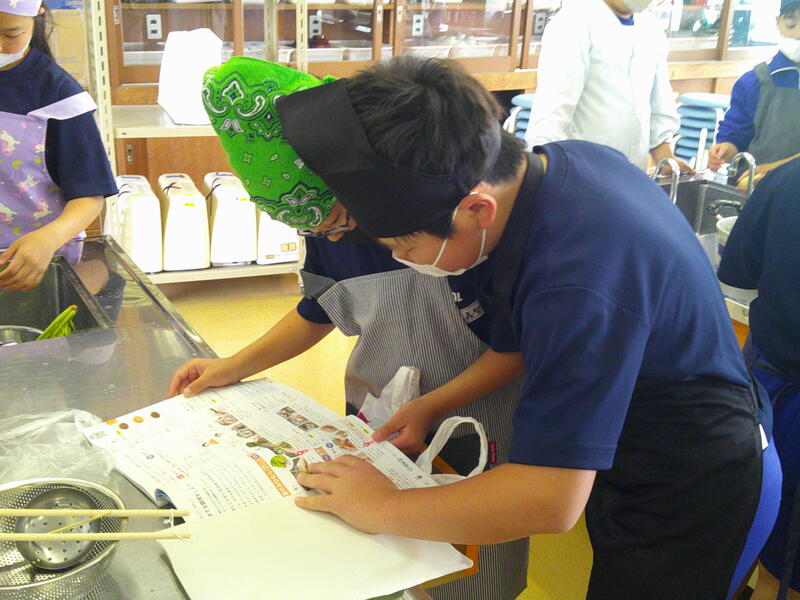

5年1組

5年生の家庭科を参観しました。

包丁や火を扱う授業ということで、みんな真剣に先生の話を聞いて取り組んでいました。

感心したのは、友達の動きをよく見て、「すごい!ぼくもやってみよう!」「すごいね!家でやったことあるの?」と声をかけたり真似したりできるところです。「校長先生、ジャガイモの芽は取るんだって」「校長先生、これって灰汁ですか?」と、先生の話をよく聞いているからこそ出る言葉がたくさん聞かれました。

エネルギーと可能性がいっぱいつまった5年生。よりよく発揮し成長できるように、みんなで応援しています。

<調理実習の様子>

「どうするんだっけ」子ども達は何も言わなくても教科書を開きます。

今日は、ゆでジャガイモとほうれん草のおひたし作り。

丁寧に皮をむきます。包丁で上手に芽とりしているのには感心!

どのくらいの量の水でゆでるのかな。

水からかな、お湯からかな。

何分くらいゆでるのかな。

先生は、始めから全部は教えません。「どうだろう」「やってごらん」「どうだった?」と声をかけて子ども達に気づかせていきます。

とってもきれいにできました!

実は私もいただきました。煮崩れせず、ちょうどよい感じのゆであがりで、とてもおいしかったです。

洗い物も後片付けもしっかりできました。

今日もまた、できることがひとつ増えましたね。

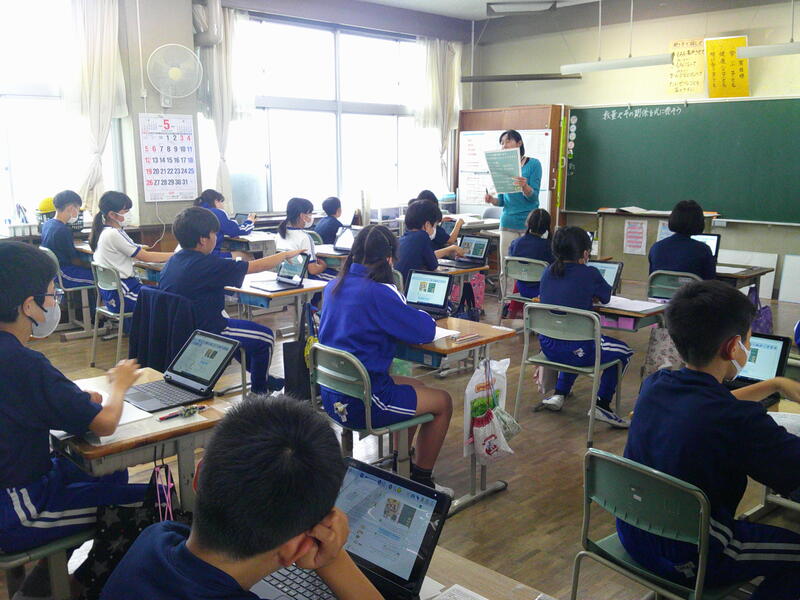

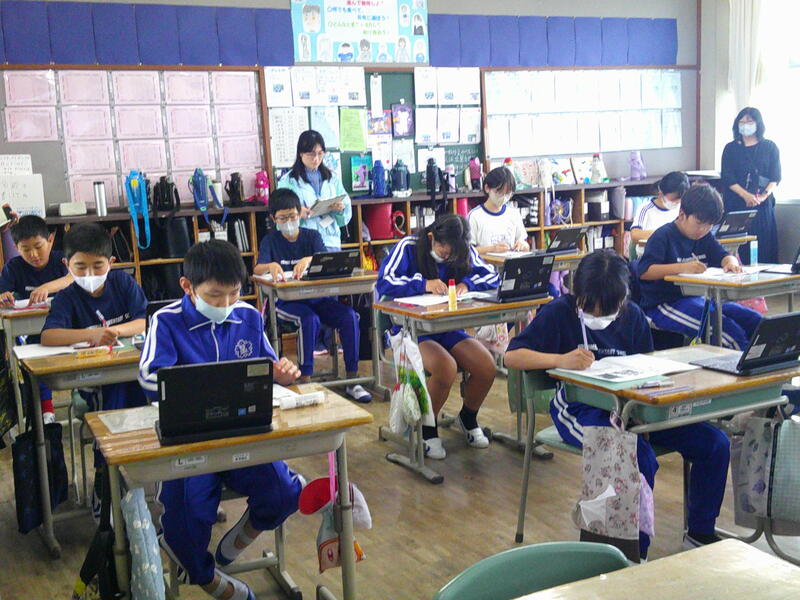

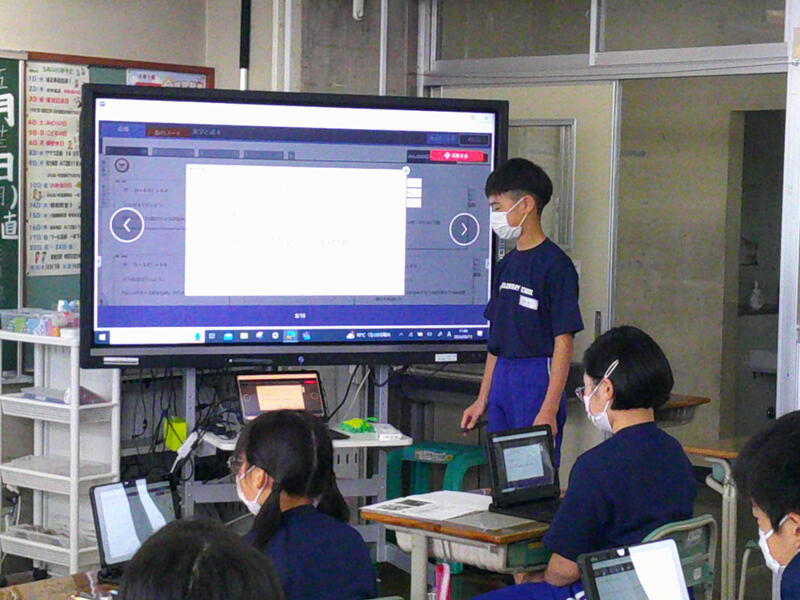

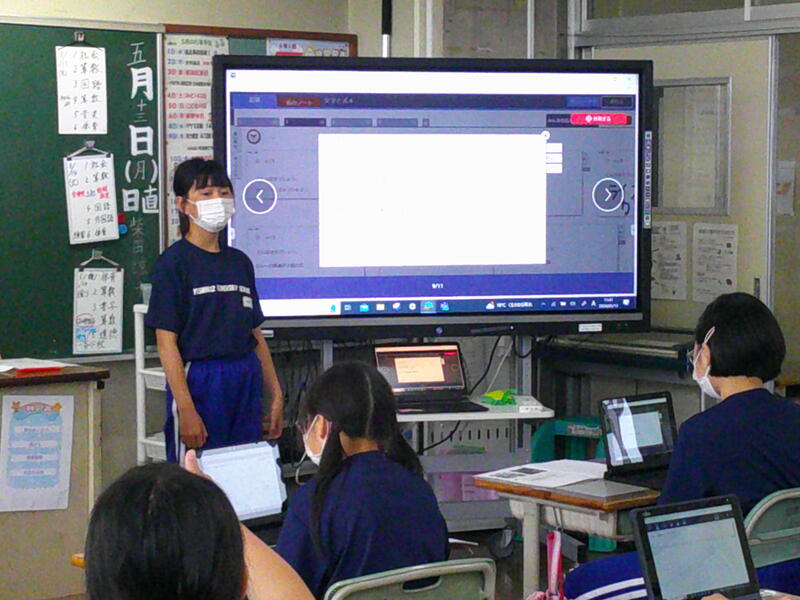

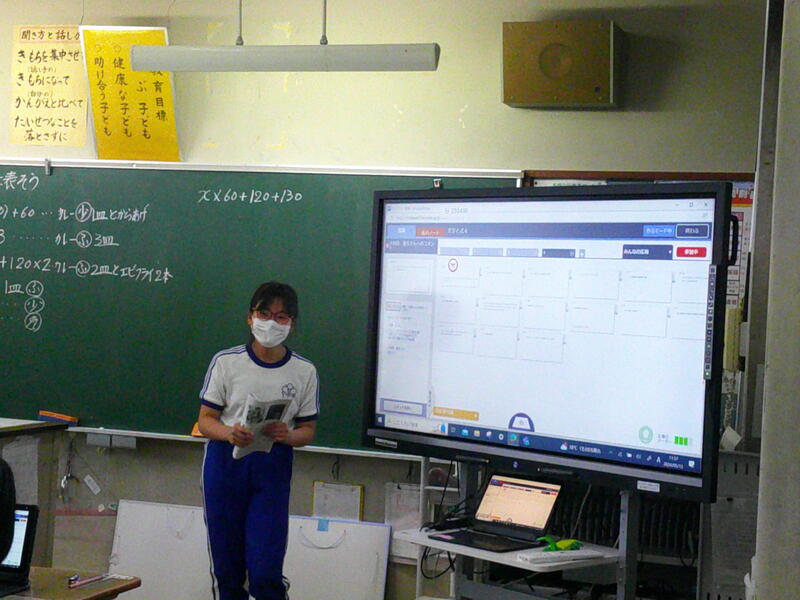

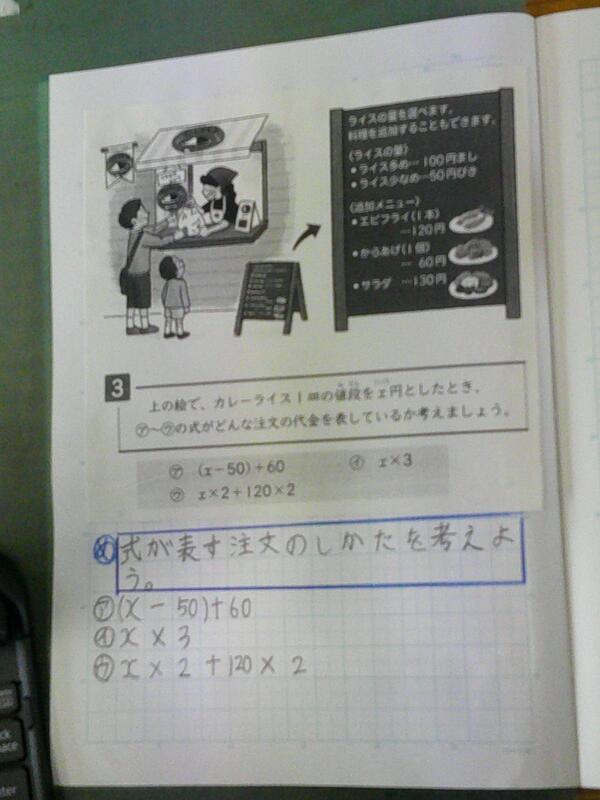

6年1組

6年1組の算数の授業を参観しました。

全員が、先生の指示をしっかりと聞いて、この時間に学習することは何かを理解し、タブレットをスムーズに使って学習を進めていました。

特に感心したのは、

「ちょっと分からないな」「どうしたらいいかな」というときに、きちんとそれを伝えて解決しようとする姿勢、

授業中は、男女の別や仲がよいお友達等のくくりがなく、互いの考えをしっかりと伝え合ったり認め合ったりすることができる雰囲気、

聞くときは聞く、考えるときには考える、話すときには話す、笑うときには笑う、というめりはりのある態度です。

これからも、みんなで学びあい、さらに力を伸ばしていってほしいと思います。

これは なんでしょう

いつもHPをご覧いただいている保護者の皆様、ありがとうございます。

もし、よろしければ、お子様との会話のひとつに、クイズを提供します。

<クイズ:これはなんでしょう>

①6年生花壇にあるこれは?

②3年生花壇で芽を出し始めたこれは?

③友情の池の周りにあるこの木は?

④東門を入ると花盛りのこれは?

⑤花のかんむりや四つ葉をみんなからいただきます。これは?

⑥校庭のすみや道端でよく見かけますね。この白い花は?

⑦これはみんなよく知っていますね。ラッキー問題。

⑧2年生花壇のこの花は?

⑨おいしすぎて虫に食べられてしまう、これは?

⑩ずいぶんと葉が長いですね。これは?

すべて校舎周辺にあって、みんなが毎日見ているものです。

10問(全部でなくてもいいです)分かったお友達は、来週校長先生にお知らせください。まってます!

教育目標

本校の教育目標は「学ぶ子ども」「助け合う子ども」「健康な子ども」です。

皆様の出身校にも掲げられていたのではないでしょうか。

どの学校でも、教育目標を定め、それぞれに目指す子どもの姿を設定し、その姿を目指して、日々教育活動を行っています。

【学ぶ子ども】

主体的に学び、表現できる子どもを育成します。

【助け合う子ども】

思いやりをもって生活する子どもを育成します。

1年生は、今日から上級生と一緒に清掃活動。いわき名物「ひざあて」を着けるのですが、うまくできない子や下がってきてしまう子もいます。そんな時、上級生が優しく手伝ってあげる姿をあちこちで見かけました。

【健康な子ども】

健康で体力向上を図る子どもを育成します。

ふれあい班ごとの清掃活動

明日は先週実施した遠足の予備日のため、お弁当です

教育目標「助け合う子ども」の育成を目指して、清掃活動はふれあい班ごとに行います。1年生が学校生活に慣れてきた5月からのスタートです。今日は1回目。先週全校遠足で一日一緒にいた班なので、集まってすぐに分担や整列場所の確認をすることができました。

本校の学校運営ビジョンにも挙げていますが、「なすことによって学ぶ」ことを大切にしていきたいと思います。

思いやりや助け合う気持ちも、学年の違ったお友達と実際に関わっていく中で育て、その大切さや素晴らしさを実感させていきたいと思います。

給食のない日一覧

年間行事予定

※変更となる場合にはお知らせいたします

〒970-1142

いわき市好間町今新田字手倉2

TEL 0246-25-2549

FAX 0246-25-2572