2018年11月の記事一覧

きれいになってきました ~旧調理室改築工事~

きれいになってきました ~旧調理室改築工事~

旧調理室の改装工事が進んでいます。床を平にする作業もいよいよ仕上げになりました。

今日は仕上げのモルタルが入り、職人さんたちがきれいに仕上げています。

来週は、壁やサッシの作業になります。3月までに完成できるよう、工事を急いでいます。

和食のよさを ~親子ふれあい弁当デー~

和食のよさを ~親子ふれあい弁当デー~

11月26日(月)は、「親子ふれあい弁当デー」にご協力をいただきありがとうございました。

今回のお弁当のテーマは「旬の食材を使った和食弁当をつくろう」でした。保護者の皆様には,ご多用のところ,先週から計画・準備,そしてお弁当づくりと,ご協力いただきありがとうございました。子どもたちの様子はいかがだったでしょうか。

今日はクラスごとにメニューを紹介し合いながら楽しくお弁当を食べました。ふかしいも,卵焼き,きんぴら,いかにんじん,ゆかりご飯,わかめご飯・・・。(定番のふりかけもありました。ふりかけも和食の一つといってもいいのではないかと私は思います。)

多彩な和食メニューが並び,子どもたちは,改めて和食のおいしさを再発見したようです。食後の「ふり返りカード」もどうぞよろしくお願いします。

冬支度 ~各教室にストーブが入りました~

冬支度 ~各教室にストーブが入りました~

先週は、朝、車のフロントガラスが凍った日がありました。日中、晴れれば暖かいものの、朝晩はめっきり冷え込むようになりました。いよいよ冬の到来ですね。

川部小学校でも、本日11月26日(月)、6年生の皆さんに手伝っていただいて、ストーブを各教室に設置しました。

用務員さん、6年生の皆さん、ありがとうございます。明日以降、試しだきをして安全を確認して使いたいと思います。

充実の秋に③ ~授業風景5・6年~

充実の秋に③ ~授業風景5・6年~

5年生 外国語活動

5年生は、英語を使って自己紹介をする活動です。英語のカルタなどをしてウォーミングアップをしたあと、英語で自己紹介をしました。自分の好きな物や得意なっことを、名刺を使って紹介し合いました。楽しい雰囲気の中、英語表現に親しみました。

6年生

算数

理科

算数科は反比例について、理科はてこの働きについて、どちらも学習したことを使って話し合いながら反比例の性質の関係、てこの働きを使った道具について、根拠を明らかにして説明し合う活動でした。さすがは6年生。学習したことの中から、大切なポイントを逃さず説明していました。

今年度は、新しい学習指導要領への移行の年です。学習内容は元の学習指導要領の内容のところもありますが、学習の形は、「主体的・対話的で深い学び」になるように、学び合いの活動や根拠を明らかにして説明する活動を取り入れています。先生方は、新しい形で学習することを通して、子どもたちの学びに向かう姿勢が育つよう指導を工夫しています。

充実の秋に② ~授業風景3・4年生~

充実の秋に② ~授業風景3・4年生~

3年生 算数科

3年生は、分数の学習で、4分の3mと全体の4分3の違いについて考えました。違いを理由をつけて説明するために、小グループで話し合って考えました。

4年生 国語科

4年生は、物語を読んで、感想を短い文で表す学習です。ただ思ったことを書くだけでなく、どの文章や言葉からそう思ったのか、引用しながら説明していました。

3・4年生は、教科は違いますが、「根拠を明らかにして自分の考えを説明する」活動です。小グループで説明し合うことで、学びが深まっていきました。

充実の秋に① ~授業風景1・2年~

充実の秋に① ~授業風景1・2年~

11月も下旬になりました。2学期もあと1か月。子どもたちの学習も充実してきました。

1年生 国語科

説明的文章の学習です。文に書いてあることをからはしご車の仕事やそのためのしくみについて関係づけながら正確に読み取る学習です。先生の引っかけ問題もうまくかわして、キーワードを元に正しく読み取ることができました。

2年生 特別の教科 道徳

今回の道徳のテーマは、「感謝」です。ふだん気づいていないお世話になっている人のことに気づき、感謝の心を形に表そうという学習活動です。教材文での学習のあと、見守り隊の方たちのお話をビデオで見て、改めて感謝の気持ちがはっきりとした2年生でした。2年生一人一人が見守り隊の方々に対する感謝の気持ちをお手紙を書きました。

まだまだ幼いと思っていた1・2年生でしたが、自分の考えをしっかりともって発言する姿を頼もしく感じました。

記録会は終わりましたが・・・

記録会は終わりましたが・・・

11月20日(火)では、持久走記録会応援、ありがとうございました。

さて、記録会は終わりましたが、今朝も校庭を走ったり鉄棒運動に取り組んだりする子どもたちがいました。

これからの冬場の運動として、なわとびに取り組む予定です。持久走記録会で経験した「苦しくても目標に向かって走り続ける」ということを生かし、次の運動(体づくり・動きづくり)の目標に向かう子どもたちです。

応援ありがとうございました ~校内持久走記録会~

応援ありがとうございました ~校内持久走記録会~

校内持久走記録会には、平日にもかかわらず、たくさんの応援をいただきありがとうございました。

天候にも恵まれ、友達やおうちの方々の声援を受けて、子どもたちは、最後まで力一杯走り抜きました。

体育の時間は、自分の学年だけでの練習でしたが、今日は二つの学年での記録会だったので、二つの学年で競い合って、記録がぐんと伸びた子どももいました。

自分の目標に向かって努力を続け、苦しさに負けることなく最後まで走り抜いた子どもたちの姿、本当にすばらしいと思います。美しささえ感じるすばらしい姿でした。

6年生は、走り終わった直後で疲れているはずなのに、最後まで片付けをしていました。これも美しい姿です。

いよいよ ~明日は「校内持久走記録会」です~

いよいよ ~明日は「校内持久走記録会」です~

いよいよ「校内持久走記録会」が明日に迫りました。11月9日(金)の昼の放送では、各学年の代表児童が自分のめあてを発表しました。それぞれに自分の最高記録を出すために作戦を練っているようです。

明日の各学年の記録をとる目安の時間は次の通りです。

10:15 開会セレモニー ウォーミングアップ

10:40~ 1・2年女子

10:50~ 1・2年男子

11:05~ 3・4年女子

11:15~ 3・4年男子

11:25~ 5・6年女子

11:35~ 5・6年男子

11:50~ 閉会セレモニー

もちろん、今日も朝の時間、体育の時間と、子どもたちは明日に備えて走っていました。明日、一人一人が自分の目標達成にむかって力を出し切ることができるよう、子どもたちをぜひ励ましてあげてください。

激論 ~4年理科「水の姿とゆくえ」~

激論 ~4年理科「水の姿とゆくえ」~

4年生の理科の学習では、今、水の3つの姿(水蒸気・水・氷)について学習しています。

この日は、沸騰しているときの「あわ」は何か、実験のあと「空気だ」「空気じゃない」で激論を交わしました。

「お湯の中でぶくっとなるあわなんだから空気だよ。」

「水の中から空気が出るのはおかしい。」

「上の方から空気が入って、それが温められて出てくるんじゃないかな。」

「でも空気が入るところは見えないよ。」

「あわを集めた袋の中に水がたまるから、あわは水なんじゃないかな。」

「それは、沸騰したお湯が袋の方に入ったんだよ。」

「でも袋が膨らまないよ。」

子どもたちは、水も「水蒸気」という気体になることをまだ知らないので、結論は次の時間に持ち越されましたが、実験結果と自分の経験をフル稼働して考えることで、科学的思考が育ち、より実感を伴った理解につながります。この学びの姿が、新学習指導要領でめざしている「主体的・対話的で深い学び」なのです。

継続は力なり ~体づくり・動きづくり~

継続は力なり ~体づくり・動きづくり~

11月20日(水)は「校内持久走記録会」を予定しています。子どもたちは、朝始業前の時間や大休憩の時間を使って、毎日走り続けています。

そして、朝の時間は、走り終わった3・4年生を中心に、逆上がりの練習をしている子どもたちがいます。

9月ごろは、うまくできなかった子どもたち。手にまめを作りその豆がつぶれても、毎日練習を続けました。始業前ですので、練習時間は10分間もありません。それでも低い鉄棒から始まり、補助具(鉄棒くるりんベルト)や補助用具(逆上がり補助板)を使ったりして、少しずつ逆上がりができるようになっていきました。

そして2か月あまりたった今、3・4年生の鉄棒の技が上達しただけでなく、3・4年生に引っ張られるように、1・2・5・6年生にも鉄棒での活動が広がっています。

震災後、小学生の体力低下が危惧されていますが、このように1日5分でも、運動に取り組む姿があれば、そしてこの姿を続けていけば、時間がかかっても、体力は向上していくのではないかと思います。これからもほめて、励まして、日常的に運動に取り組ませていきたいと思います。

うれしいお便り ~「四時フェスティバル」再び~

うれしいお便り ~「四時フェスティバル」再び~

先日、匿名でうれしいお便りをいただきました。一部を紹介したいと思います。

************************************************

朝晩の気温差を感じる季節になりました 先日 四時フェスティバルを見に 川部小体育館へ行き たくさんの感動を頂いて参りました

1年生と2年生が一緒に一つのものを作るというのは川部ならではのことですネ

(このあと 各学年の発表についておほめの言葉を頂きました)

~ 略 ~

短い時間でしたが とってもステキな時間でした 自分の子供達の時を思い出したり なつかしい場面と重ねてみたり 今の時代の流れを感じたり

いいですね 川部は

地域的にも 1年生の保護者でも上級生のお兄さん お姉さんのことも知っているし 地域そのものが子供達を育てているような気がします

~ 略 ~

これからも 子供達の成長を見守りつつ ステキな川部小学校の歴史を刻んでいけたらいいですネ

******************************************

温かい眼差しで子供達の成長や私たち学校職員を見守っていただいていることが伝わってくるお便りをいただき、職員一同感激しています。

“地域そのものが子供達を育てている” まさしく川部小中学校区の一番すばらしいところだと思います。私たちも、地域の希望であり誇りである子供達を健やかにたくましく育て、成長した子どもたちを地域にお返しする使命をになっていることを、職員全員で確かめました。

積み重ねたもの

積み重ねたもの

校長の紺野真一です。私は、以前、二本松市立大平(おおだいら)小学校に勤めていたことがあり、先日、大平小学校歴代PTA会長様とお目にかかる機会がありました。現在市議会議員をされているある元会長様に、私が現在いわき市立川部小学校に勤務していることを話したところ、「川部ならば、今から30年ぐらい前に大平スポーツ少年団で贈った装飾品があるはずだ。」というお話を伺いました。

そこで、川部小学校の展示ケースをさがしてみたところ・・・

川部スポーツ少年団ソフト部の監督さんにお聞きしたところ、これは、川部スポ少が、大平スポーツ少年団主催の大会に出場したときに贈った応援旗の御礼として、大平スポ少から「戒石銘」の石板とともに贈られた「川部スポ少結成5周年」の記念品なのだそうです。

この記念品によれば、川部スポ少は来年結成35周年ということになります。輝かしい成績を残してきた川部スポ少と、私にもつながることあったことが分かり、川部スポ少が積み重ねてきた歴史の重みを改めて感じているところです。

さて少子化の波は、どこの地区にも及んでいます。大平スポーツ少年団は、現在、ミニバスとサッカーで運営し、ソフトボール部は、隣接小学校区のスポ少と合同で「二本松東スポーツ少年団ソフトボール部」を結成して活動しているそうです。

川部スポ少では、11月18日(日)、ソフトボールの親子体験会を開催するそうです。より多くの子どもたちが、スポーツの楽しさにふれる一日になるようお祈り申し上げます。

デジタル教科書の力 ~4年算数科~

デジタル教科書の力 ~4年算数科~

今年から、いわき市内の小学校に算数科のデジタル教科書が導入されていることは、学校だよりやホームページでもお知らせしましたが、図形や面積・体積などの学習において、そのよさがより表れます。

4年生の算数科では、面積を求める学習を進めています。この日は1㎠のますが縦・横にいくつ並ぶかを元に、計算で面積を求める方法を考えていました。

授業の後半、デジタル教科書を映した電子黒板を用いて、計算の仕方について、子どもたちどうしで話し合いになる場面がありました。

最初に発言した子どもが、話し合いの中で考えの誤りに気づき、修正した考えを発表し、他の子どもたちも納得するということがありました。このような学習ができるのも、デジタル教科書を使っての学習の効果の一つと言えます。

学習のまとめで、全員が「たて×よこ(よこ×たて)」の公式を用いて長方形の面積を求めていました。

これからも、デジタル教科書の特性を生かして、「主体的・対話的で深い学び」が実現するように、子どもたちの学習の支援をしていきたいと思います。

未来マップ ~6年職業体験講座~

未来マップ ~6年職業体験講座~

11月8日(木)3・4校時に、6年生で、専門学校の先生をお招きして、職業体験出前講座を行いました。

本校では、キャリア教育の一環として、実際に学生の進路指導に当たっている専門学校の先生をお招きして、仕事を含めた将来の生き方について考える授業を行っています。

授業では、「学制・労働者」「市民・年金生活」「子ども・家庭・親」「趣味を楽しむ」の4つのキーワードで、自分がやってみたいことや連想した言葉などをスケッチブックに書きイメージマップをつくりました。そして、自分の将来の姿を「未来ノート」に書き、その実現のためにどんなことをしたいか考えました。

「未来ノート」に書いたことは、授業の終わりに代表児童が発表したのですが、授業のまとめで、講師の先生がおっしゃった言葉にビックリしました。講師の先生は、

「今日書いたことは、この授業が終わったらすべて忘れてください。」

とおっしゃったのです。そして、こうお続けになりました。

「今日皆さんが使ったスケッチブックとペンは差し上げます。皆さんは日々成長しています。その時々で、自分に合った未来を描いてください。」

先生がお帰りになるとき、最後の一言に驚いた話をしたところ、先生は、

「仏教の教えにもあるように、自分のあるがままを認めることから始まります。」

と一言。職業病でしょう、悲しいかな私など、話をするといつも説教じみてしまい反省ばかりです。

未来は大人が示し与えるものではなく、「子ども自身が、悩みながらも選び自らつくり上げていくもの」ということに改めて気づかされた、私にとってもたいへん有意義な時間でした。

給食 いかがだったでしょうか ~学校開放日③~

給食 いかがだったでしょうか ~学校開放日③~

学校開放日には、給食試食会も行いました。当日は28人もの保護者の皆様にご参加をいただきました。実家庭数が60ですから、約半数の参加ともいえ、保護者の皆様の関心の高さを感じました。

試食後のアンケートにもご回答いただきありがとうございました。いただいた感想をいくつか紹介いたします。

◯ 味も濃くなくとってもおいしかったです。家庭でも薄味を心がけていきたいです。

◯ 野菜を多く使っていてよかったと思います。バランスのよい食事でした。

◯ 毎日温かい給食をありがとうございます。

◯ おかわりをする姿、うれしく思いました。

◯ 餃子が冷たくて残念でした。汁物の温度も高いとよいと思いました。

◯ 食べる時間がもう少しあるとよいと思いました。

センター給食になると心配されるのが「温かさ」だと思います。汁物については勿来学校給食共同調理場にお伝えしたいと思います。主菜・副菜については、「調理後すぐに供給できないものは、10℃以下で保存する」というきまりがあるため、難しいところがあります。食べる時間については、午後1時20分には食器の回収車が来るので、できるだけ準備や配膳をを早くできるよう工夫し、食べる時間を確保できるようにしていきたいと思います。

給食については、今年から始まったセンター給食ですので、お気づきのところはぜひお知らせください。勿来学校給食共同調理場と相談しながらできるところから改善を進めていきたいと思います。

川部公民館まつり開催中!!

川部公民館まつり開催中!!

11月10日(土)~11日(日)、川部公民館で「公民館まつり」が開催されています。

本校児童の絵画の作品も展示されておりますので、どうぞご覧ください。

本日11月10日(土)は、川部地区子ども会による「ひょっとこ踊り」も披露されました。

野菜 とってますか? ~学校開放日②~

野菜 とってますか? ~学校開放日②~

学校開放日の3・4・5・6年生の様子です。

4年生と6年生では、勿来学校給食調理場から先生をお招きして食育の授業を行いました。それぞれ自分の食生活を見直して、学校で元気に生活するためにも朝食もしっかりとりたい、一日に必要な野菜をとるために食べ方を見直していきたいなどと、自分の生活を自分で見直して改善していこうという意識が高まりました。

子どもたちの姿は ~学校開放日①~

子どもたちの姿は ~学校開放日①~

11月8日(木)の学校開放に、多数おいでいただきありがとうございました。1日で、昨年より多い約50名の方に参観していただきました。

1・2年生は、3・4校時に先日掘ったサツマイモを使って「いもパーティー」を行いました。味わうだけでなく、はんこもつくって楽しみました。

子どもの成長を楽しみましょう ~勿来・遠野・田人方部教育講演会~

子どもの成長を楽しみましょう ~勿来・遠野・田人方部教育講演会~

11月6日(火)、田人小中学校で、菊田小学校長の松本光司先生を講師としてお招きし、勿来・遠野・田人方部教育講演会が開催されました。本校からは、PTA会長、校長はじめ、6名が出席しました。

松本校長先生からは、「子どもを伸ばす親の関わり ~イライラ子育て さようなら~」という演題で、子育てに関するイライラや最近の子どもの生活についての課題を元に、親が子育てを自分らしく楽しみ、寄り添う親でいたいというお話がありました。

途中、小グループでの話し合いの時間もあり、課題意識を持って参加できる講演会でした。

松本校長先生が最後におっしゃった次の言葉が印象に残りました。

「子どもは言うことを聞かなくて当たり前。おりこうな子どもを育てるのではなく、いい大人に育てることが目標。」

「我が子を誰かと比べるのではなく、昨日の我が子と今日の我が子を比べてほめましょう。」

「子どもの成長はあっという間。子どもの成長を楽しみましょう。」

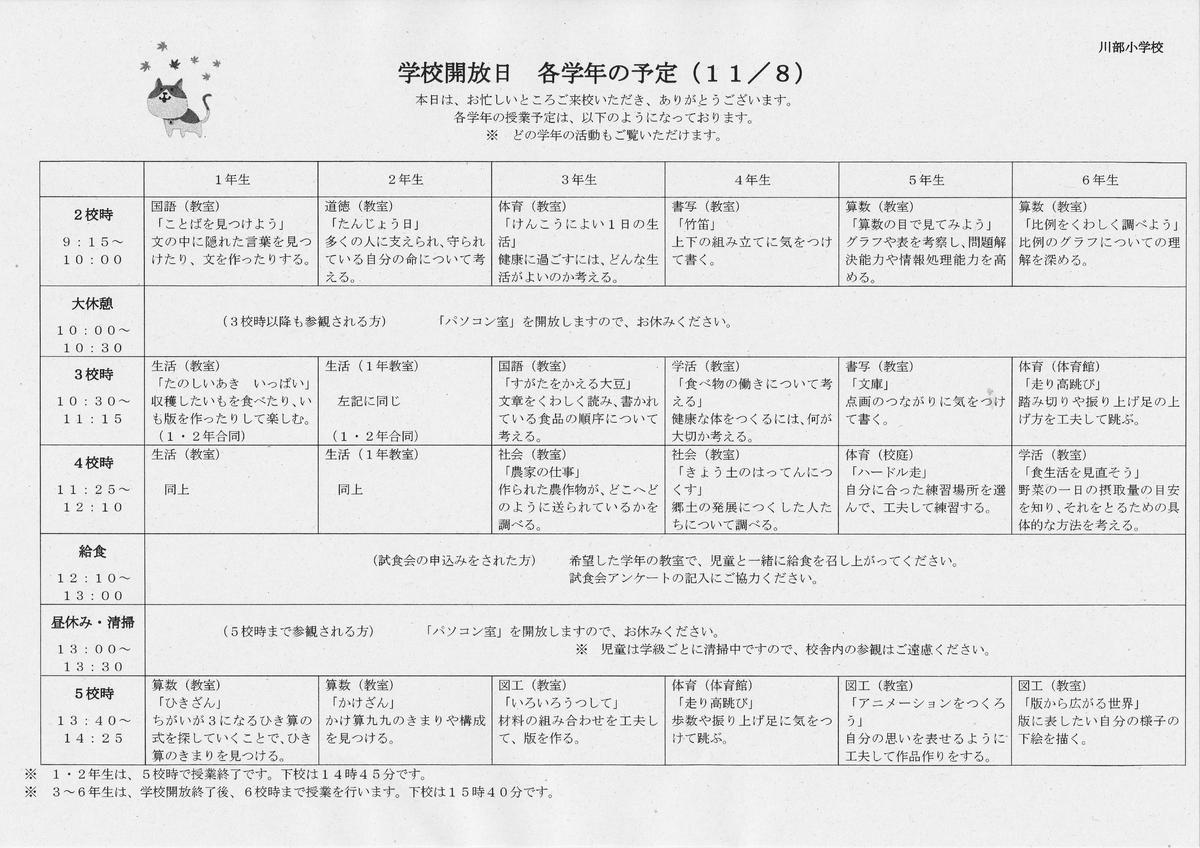

11月8日(木)は学校開放日です

11月8日(木)は学校開放日です

明日11月8日(木)は、学校開放日です。どうぞ都合のよい時間帯に自由にご参観ください。

3校時 4年生、4校時 6年生で、食育の学習を行います。また、事前に申し込んだ方になりますが、12:10~給食試食会を行います。希望した学年の教室に向かうようお願いいたします。

各学年の時間割は、次のとおりです。

万が一に備えて ~職員救急救命講習会~

万が一に備えて ~職員救急救命講習会~

11月2日(金)、勿来消防署員の方々7名においでいただき、職員向けの救急救命講習会を行いました。

救急救命法は、命を守るための最良の方法に書き換えられていくため、少なくとも3年に1回は講習が必要とされています。本校では、半日の認定講習の開催は時間がとれず難しいので、90分程度の救急救命講習会を毎年行って、万が一の事態に職員が落ち着いて対応できるようにしています。

この日は2人組でAEDを使っての救急救命の訓練も行い、緊急時にチームで対応することの大切さを学びました。

ただいま工事中 ~元給食調理室改装工事~

ただいま工事中 ~元給食調理室改装工事~

今年度から、本校の給食は勿来給食共同調理場からいただいておりますが、先月から、使われなくなった本校の給食調理室のリニューアル工事を行っています。

市教育委員会・学校・PTA役員で、どのような部屋にリニューアルするか検討しながら進めていますが、集会や会議などに使える多目的室をイメージして計画が進んでいます。現在は、排水や材料の搬入などのために斜めになっていたり段差になっていたりしているコンクリートの床を削って平らにする作業を行っています。今週いっぱい大きな音がしていますが、床が平らになった時点で、さらに教育委員会と話し合いながら、具体的なリニューアルの姿を固めていきます。

完成は2019年3月の予定です。

冬の使者到来 ~鮫川~

冬の使者到来 ~鮫川~

季節は冬に向かっています。11月3日(土)、鮫川(鹿野)に白鳥が飛来していました。

地域の文化の担い手として ~八幡神社祭礼「ひょっとこ踊り」~

地域の文化の担い手として ~八幡神社祭礼「ひょっとこ踊り」~

11月3日(土)は、川部地区の八幡神社の祭礼で、川部川東地区の子ども会の2~6年生の児童が、「ひょっとこ踊り」を奉納しました。

上級生のお囃子が始まり、3年生が扮する“おかめ”と“ひょっとこ”の舞が始まりました。扇をひらりひらりと振りながら、腰をピッとあげるところがとてもユーモラスでかわいらしい舞でした。おかめは胸の前で、ひょっとこは腰のあたりで、それぞれ扇をひらひらと振るという舞の違いもあるようです。

拝殿の前では、2年生もはっぴを着て応援していました。来年は2年生もお囃子や舞に参加するようになるそうです。

少子化の影響で、お祭りを続けていくこと自体難しくなっているところもありますが、地域が引き継いできた長い歴史のある文化ですので、子どもたちが先人の心を感じ取り、これからも続いていくことを願いながら観せていただきました。

この「ひょっとこ踊り」は、11月10日(土)・11日(日)開催予定の「川部公民館まつり」でも、11月10日(土)に披露される予定です。

収穫の秋 ~1・2年いもほり~

収穫の秋 ~1・2年いもほり~

11月1日(木)、1・2年生でいもほりをしました。

1・2年生は、5月から、用務員さんにお手伝いをいただきながら、サツマイモを育ててきました。この日は、いよいよ収穫です。

今年は、電子レンジで簡単に調理できる「クイックスイート」と伝統のおいしさ「ベニアズマ」の2種類のサツマイモを作りました。

子どもたちの頭と同じぐらいの大きなサツマイモもありました。

たくさんとれたので、子どもたちは、「おいもパーティー」用のサツマイモを学校において、残りのサツマイモをおうちへのお土産としてみんなで仲よく分けました。

なるほどなるほど ~アクアマリン出前授業1・2年~

なるほどなるほど ~アクアマリン出前授業1・2年~

10月31日(水)、1・2年生で、アクアマリンふくしまの先生をお招きして国語の出前授業を行いました。「『アクアマリンふくしま』ならば生活科の授業かな。」と思いがちですが、2年生の国語の「どうぶつ園のじゅうい」での学習の発展の授業でした。

「どうぶつ園のじゅうい」では、説明的な文章を読み取り、自分の知識や体験と比べながら考えてことを書く学習をしてきました。この日は、学習したことを活かして、水族館の獣医さんの仕事について大切なことばを見つけながら聞き取る学習を行いました。

アクアマリンふくしまの先生は、獣医さんの映像だけでなく、はく製やぬいぐるみを使って説明してくださったので、国語の教科書での学習した動物園の獣医さんの仕事と比べながら、大切なことばを捉えることができました。

学習後、鮫の帽子をいただき、学習の中で紹介されたゴマフアザラシ、カモメ、ハリセンボンのはく製に触らせていただきました。

アクアマリンの先生の話と映像資料やはく製で、理解がより深まった国語の授業でした。

〒979-0153

いわき市川部町川原65-1

TEL 0246-64-7624

FAX 0246-64-7884