出来事

クラブ活動

どの学校でも、クラブ活動は子ども達が楽しみにしている、キラキラ輝く時間です。

好間二小には、どんなクラブがあるのかな?

<スポーツクラブA・B>

スポーツクラブは大人気で、AとBの2チームに分かれて活動しています。校庭では、6年生がリレーのバトンパスを下級生に教えていました。体育館のドッジボールは白熱していました。

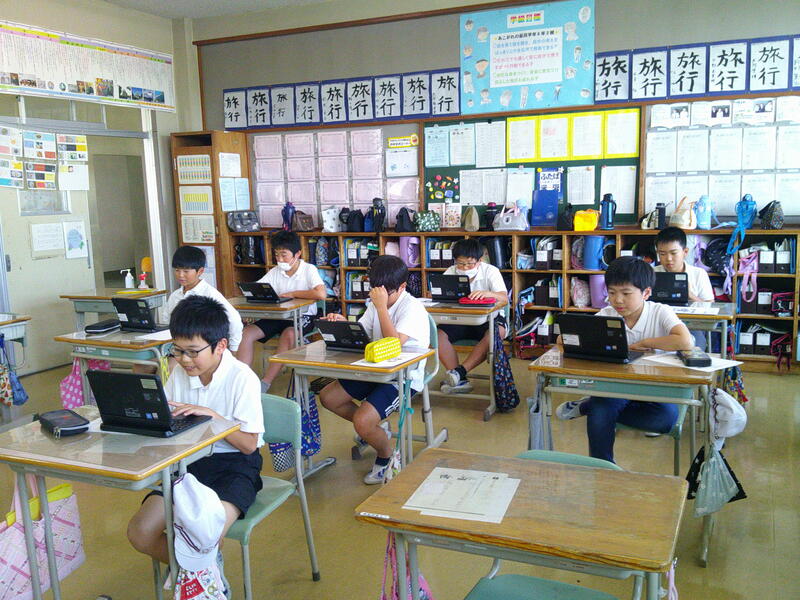

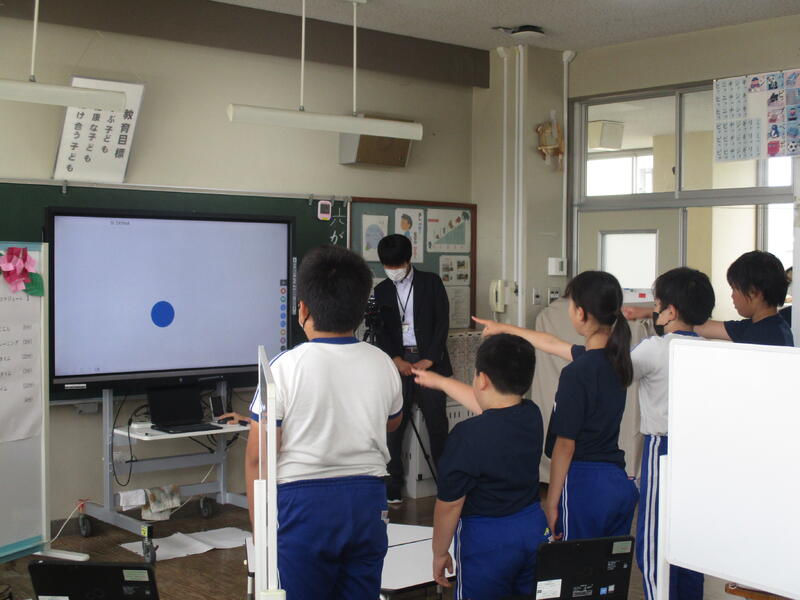

<パソコンクラブ>

3階で活動中と聞いて階段を上っていくのですが、物音がしません。そっとのぞいてみたら、パソコンクラブのお友達が黙々と活動中でした。

<調理・手芸クラブ>

次回のお菓子作りに向けて、班ごとに計画を立てていました。学校でお菓子を作るって、特別感があるんですよね。

<パフォーマンスクラブ>

初めて聞いたクラブ名です。なにをしているのかな?

陸上大会の激励会に向けて、応援チアの練習をしていました!本格的で、びっくり!!

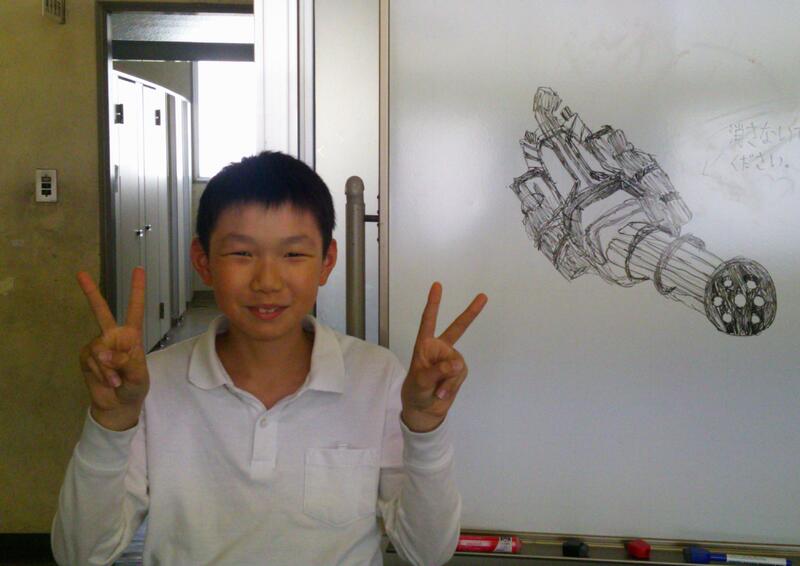

<イラストクラブ>

空き教室の黒板を利用して「黒板アート」に取り組んでいました。私が子どもの頃は、漫画やアニメのキャラクターを紙に書いていたような・・・。クラブ活動もどんどんアップデートですね。

先週は、出来事が多くて掲載できませんでした。

「校長先生、クラブのはいつ載るんですか?」と聞かれ、あわてて本日アップしております。ホームページをお家の人と一緒に見てくれているお友達がいて、とてもうれしいです!

お家の方は何クラブでしたか?お子さんとお話するのも楽しいですね。

ちなみに私は、小学生の頃バトンクラブで「うる星やつら」のテーマソングに合わせて踊っていました!

しゃらの木1組

本日紹介するのは、しゃらの木1組です。

しゃらの木1組の担任の先生は、用務員さんいわく「先生にしておくには惜しいほど、畑作るのがうまい!」ので、子ども達も一緒に畑で野菜を育てています。先日収穫したタマネギの立派なこと!

子ども達の絵や習字、学習のあしあとが丁寧に掲示され、整頓されて、集中して学習ができる教室です。

自立活動の授業を参観しました。自分のあまり得意ではないことをできるようにするために、一人一人が先生とめあてを決めて取り組みます。

〇文字をマスの中のどの位置に書くとよいのかを学習する「書く書くコース」

〇紙の角を合わせて折ることやお手本を見ながら同じに作業をする学習の「折る折るコース」

どの子も、この時間に頑張ることがはっきりしているので、45分集中して学習することができました。

先生は、一人一人に寄り添い、優しく声をかけています。一生懸命走っている子ども達を伴走しているようです。子ども達は安心して進むことができます。

個人の学びの後は、全員でこの時間を振り返ります。友達の学習のよかった点を伝えたり、自分のよかった点をほめられたり。自分の思いを相手に届くように伝えたり受け止めたりする学習でもあります。

今日の授業は職員研修でもあったので、多くの先生が参観しました。大勢の大人に見守られながらの学習で、とても緊張していたと思うのですが、穏やかで温かな授業でした。

給食は、しゃらの木2組と一緒に食べます。授業中とはまた違う、楽しそうな表情です。

来週はプールびらき、6年生は間もなく陸上競技大会、6月も頑張ろう!

高齢者疑似体験(4年生総合)

「豊かな体験活動を推進します」と学校のビジョンに掲載しています。

4年生は、昨日は路線バスに乗って浄水場を見学に行き、今日は高齢者疑似体験の学習をしています。

机の上で学んだことを、実際に見たり体験したりすることは、とても大切です。

重いプロテクターを装着。「体がおもーい!」「自然と腰が曲がっちゃう!」「・・・そうそう、そうなんです(校長)」

一緒に歩いていると自然に手を添えたくなるようです。「まって、トントンは上れない!」「階段では、横に並んで歩くより向かい合わせが介助しやすいみたい」

「かがんでボールをとるのは大変」隣にいる子は自然と手渡ししたくなります。

「お箸が持ちにくいな」「うまくつかめなくて時間がかかるね」

「色がいつもと違って見えるよ」「ちょっと黄色っぽい」「うちのおばあちゃん、この前目の手術したんだよ」「視界が狭くなるって、こういう感じなんだね」

「なすことで学ぶ」「新しいことを知る」「わかった子どもの目が輝く」今日も子ども達は、またひとつ大きくなります。

救急救命法講習会

昨日放課後、内郷消防署の皆様を講師に、救急救命法講習会を行いました。教職員は毎年講習を受けています。体育の時間だけでなく、登下校時や休み時間、給食時など、人の身体には、いつ何がおこるか分かりません。みんなで真剣に取り組みました。

心臓マッサージは、とにかく救急隊員の方が来るまで、蘇生するまで、同じリズムでし続けることが大切だそうです。複数人で交換するタイミング等も確認しました。

AEDも、消防署からお持ちいただいたもので研修した後、本校の中央玄関にある物の中を確認しました。

エピペンの打ち方も研修しました。

今は『ライブ119』という、携帯のカメラ機能を使って、対象者の状況を写しながら119番通報ができるシステムもあるそうです。

本日の研修が使われる場面がないことが一番ですが、万一に備えることが大切であると、みんなで再確認しました。研修中、無線機の音が鳴る場面があり、消防署の皆様の忙しさや緊張感を間近で感じました。内郷消防署の皆様、いつもありがとうございます!

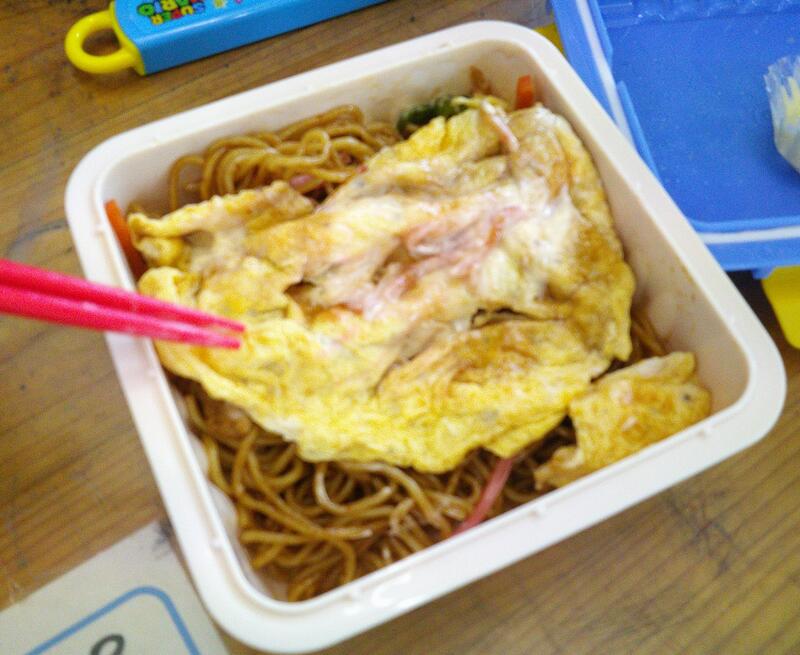

ふれあいお弁当デー

本日のミッション

【低学年】お手伝いをしながら、作る様子を見学しよう!

【中学年】おうちの人と一緒に献立を考えて、お弁当箱に詰めるお手伝いをしよう!

【高学年】おうちの人と一緒に献立を考えて、一緒に作ろう!

お昼にインタビューに行きました!

<低学年>「ミニトマトをここに入れたよ」「おにぎりを作ったよ」

<中学年>「全部自分で詰めたんだよ」「たまごやきを作ったよ」

<高学年>「何を作りましたか?」「オムそば」「野菜炒め」「ピーマンの肉詰め」「からあげ」「野菜の肉巻き」「お米を炊いたよ」「おいしくなる魔法をかけました!」等々

朝のお忙しい時間に、子ども達とお弁当を作るのは、本当に大変だったことと思います。

子ども達は、お弁当は、朝早くから作っていること、自分一人では作れないこと、バランスや彩りなどを考えると詰めるのにも時間がかかること、一緒に作ると楽しいこと等いろいろ感じたようです。

ご協力いただき、ありがとうございました。

給食のない日一覧

年間行事予定

※変更となる場合にはお知らせいたします

〒970-1142

いわき市好間町今新田字手倉2

TEL 0246-25-2549

FAX 0246-25-2572