2018年10月の記事一覧

1週間前ですね ~四時フェスティバル会場準備~

1週間前ですね ~四時フェスティバル会場準備~

四時フェスティバルまであと1週間になりました。10月19日(金)は、5・6年生で係児童打合せと、6年生で会場準備を行いました。

係打合せは、記録係・舞台係・照明係・招集整列係・看護係・放送係・ビデオ係の児童と担当の先生で、仕事の内容について打合せを行いました。

そのあと、6年生が体育館にござを敷いたり椅子をならべたりして、10月27日(土)の会場づくりをしました。

各学年の発表もかなり仕上がってきました。内容をお知らせしたいところですが、子どもたちが秘密にしておきたいと言っていますので、各学年の演目だけ紹介します。

1・2年 劇『しどきの森のことばあそびバトル』

3年 劇・太鼓『きつつきの商売 ~川部のおとや~』

4年 劇・ダンス・合唱『ミュージックパワー ~音楽でつながる絆~

5年 表現『軌跡 ~21人の歩み~』

6年 劇『吾作とおっかあ』

このほかに全校合唱も準備しています。どうぞお楽しみに

ようこそ川部小学校へ ~就学時健康診断~

ようこそ川部小学校へ ~就学時健康診断~

10月18日(木)は、平成31年度の新入生が就学時健康診断を受けました。

元気な新入生が来校し、4月がとても楽しみになりました。

新入生が健康診断を行っている間、保護者の皆様は、いわき市子育て講座講師の 沢 宏一 先生から、子育てについて講話がありました。『子ども』『学校』『親』の特性・特徴から、保護者として、学校として、度のような子どもとの関わりが望ましいのかお話がありました。

子どもはすべて無限の可能性を持っているというお話が印象的でした。その可能性を見出し伸びていく環境を整えることが、大人としての責任であると思いました。

正しく知って気をつける ~放射線出前授業~

正しく知って気をつける ~放射線出前授業~

10月17日(水)、4・5年生で、国際情報工科自動車大学校(郡山)の吉澤敏雄先生と三人の学生さんによる、放射線に関する学習を行いました。

まず、放射線はどんなものなのか、どんな特徴があるのか、どのように使われるのか、危険はないのか、そして原発事故による放射線の被害と対策などについて学習しました。

後半は、霧箱やガイガーカウンターを使って、放射線が空気中を飛ぶ様子を観察したり、放射線はいろいろなところから出ていることやプラスチックの板で遮られる放射線があることなどを体験したりしました。

子どもたちは、放射線の飛ぶ軌跡を見たりガイガーカウンターで確認したりしたのは初めてで、身近に放射線がぞんざいしていることを確認することができました。

今回の学習をきっかけに、放射線について関心をもち、正しい知識のもとに行動できるように学習を進めていきたいと思います。

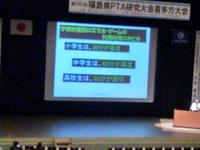

子どもたちの健やかな成長のために ~福島県PTA研究大会喜多方大会~

子どもたちの健やかな成長のために ~福島県PTA研究大会喜多方大会~

10月14日(日) 喜多方市で福島県PTA研究大会が開催され、PTA会長と校長が参加して参りました。

記念講演は、ネット健康問題啓発者養成全国連絡協議会共同代表 大谷良光さんの「SNSをはじめとした情報化社会で親や教師はどう子どもと関わっていけばよいのか ~ネット長時間利用による脳の発達障害問題を中心に~」でした。

講演では、東北大学 加齢医学研究所教授 川島隆太氏(「脳トレ」を開発した方です)の研究グループの、8年50万件のデータによるスマホなどと脳の発達障害に関する研究データをもとに、子どもがスマホなどを長時間使用することについての問題についてお話がありました。

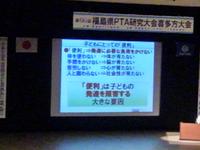

スマホを長時間使用することにより

▼ 前頭前野の恒常的な機能低下

▼ 神経ネットワークの損傷・乱れ(眼精疲労、スマホ老眼など)

▼ 神経ネットワークの改変(両眼視異常など負の構築)

などがおこる恐れがあります。

そこで、

◎ スマホの利用時間は 小学生で30分、中・高生で60分が限度。

◎ 乳児のスマホ利用は避けるべき。幼児で15分以内。

◎ 親として、教師として

1 子どもの健康・発達を第一に考える。

2 社会生活のために本当に必要なのか考える。

・「便利」は子どもの発達を阻害する。

・スマホをもたせることをできるだけ遅らせる。

・小・中学生は、家庭のタブレット・パソコンで十分。(家族で使うタブレット・パソコンならば家庭で利用を制限できる。)

・個人のスマホは高校生からで十分。

3 自分で、家族で 「デジタル デトックス(解毒)」を

・家族で、学級で、グループでルール作り

・「オフラインこそ贅沢」という価値観を提示する。

といったことが必要であるということでした。

「『便利』は子どもの発達にとって必ずしもよいとは限らない。」というお話が印象的でした。

「正直な自分づくり」は自尊感情を高めます ~特別の教科道徳 校内授業研究~

「正直な自分づくり」は自尊感情を高めます ~特別の教科道徳 校内授業研究~

10月12日(月) 2年生で特別の教科道徳の校内授業研究会を行いました。

今回のテーマは「正直・誠実」です。イソップ童話の「金のおの」のお話を出発点にして、学習が始まりました。

うそがいけないことは、子どもたちは分かっています。でもうそをついてしまう自分もいます。本時では、神様が金のおのを持ってきたときの木こりの心の揺れを「心メーター」に表して、うそをつく、つかない、その時の気持ちを考えました。

子どもたちはお互いの考えを交流し、うそをつくときつかないときの気持ちを見つめ直しました。そして、正直の方が気持ちいいことに気がつきました。

学習のまとめに、うそをついてしまった女の子が正直に話すまでの心の葛藤を描いた絵本の読み聞かせを聞きました。人は過ちを犯すけれども、正直に行動することが、明るく生きていくための大切な方法であることに子どもたちは気がつきました。みんなが温かい心になる授業でした。

正直に生きることのよさを感じたり正直なことが周りから認められたりすることは、自信にもつながります。1・2年生の頃から「正直は気持ちいい」という心情をそだて、「正直な行為」を子どもも大人も認め合っていけば、子どもは「正直に生きる自分のよさ」を自覚し、自尊感情が育っていくと考えます。

〒979-0153

いわき市川部町川原65-1

TEL 0246-64-7624

FAX 0246-64-7884