カテゴリ:学年の様子

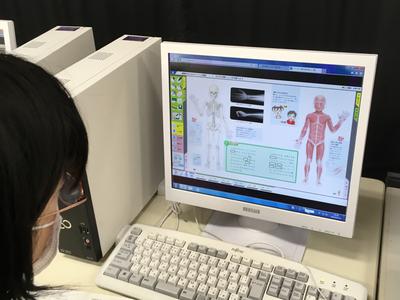

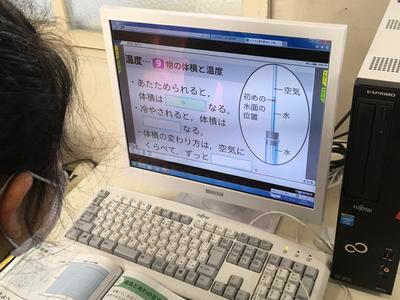

4年 6年 理科 2学期のまとめ

4年 6年の理科の2学期のまとめを、パソコンを使って学習しています。

4年生の学習では、特に「空気と水の弾力性の違い」や

「温度による空気、水、金属の体積の変化」、そして、「水の三態」の学習がとても重要な単元です。

子供たちの質問に「なぜ、水に食塩を入れるとさらに温度を下げられるのですか?」という素朴な疑問が

きました。分かっていてもその理由をきちんと答えられる大人はなかなかいないと思います。

子供たちの疑問や興味関心を大切に学習を進めていきたいものです。

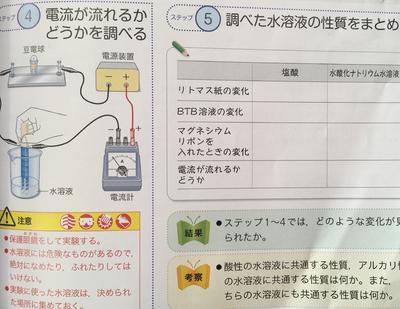

6年生では、中学校に続く大切な単元がいくつかあります。

特に、「水溶液の性質とはららき」の単元は、中学校3年の前半(約2年後)に取り扱います。

「中和」の概念や化学反応の学習につながります。

とても重要な学習内容が含まれています。

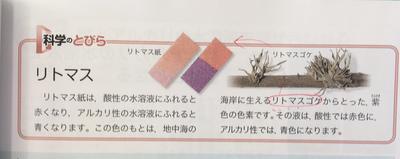

※以下は、中3の理科の教科書より

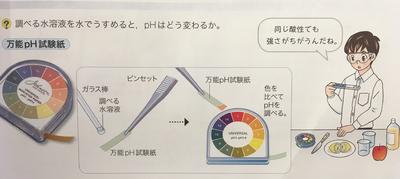

リトマス紙だけでは、判別はできても、酸性、アルカリ性がどのくらい強いのかは

判別できません。

本日のニュースで驚くべき新しい情報がでてきました。

地球以外で水を含むであろう「含水鉱物」が存在する可能性をもつ小惑星帯が発見されました。

水の存在こそが、わたしたち人間を含む、生命の源であります。

疑問や興味関心が探究心を高め、さらなる科学の発展の土台となります。

理科の面白さを少しでも子供たちに感じてもらえるよう一緒に勉強していきたいものです。

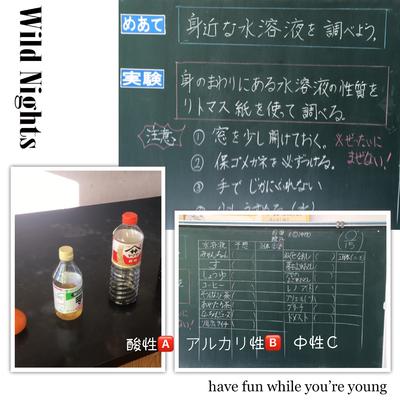

理科 6年 「水溶液の性質とはたらき」(身近な水溶液の判定をしよう)

6年 理科「水溶液の性質とはたらき」の発展的な学習の授業です。

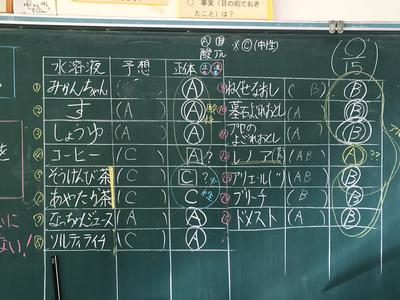

水溶液は、酸性、中性、アルカリ性と3つに分類されます。

pH(ペーハーだと、①~⑭)まであります。(人間の体は弱アルカリ性)

教科書で扱っている水溶液(水、食塩水、石灰水、アンモニア水、塩酸、炭酸水)の他に

自分たちの身近にある水溶液について班ごとに調べてみました。

15種類に水溶液(みかんはしぼり汁)を用意しました。

リトマス紙が、青→赤 なら 酸性 A

赤→青 なら アルカリ性 B

どちらも変わらないときは、 中性 C

(覚え方→青のお が 赤のか に変わるのが 酸性 → 「おか あ さん」)

さっそく、安全面の指導を十分にした後に、判定実験をスタートさせました。

今回は、ガラス棒を使わずに、シャーレーに液を入れて、

ピンセットリトマス紙をつまんで、ゆっくり浸して色の変化を観察し、判定しました。

判定が難しかったのが、〇〇〇〇〇茶。中性か酸性か迷った班がでました。

結果は、中性でした。

意外だったのが、芳香柔軟剤でした。酸性でした。

判定の表を完成させ、それぞれの特徴について話し合いました。

酸性→なんとなくすっぱい物、味が濃いもの。ジュース類。虫歯の原因になる。

中性→お茶類、体によさそう?

アルカリ性→洗剤や汚れを落とすもの。ちょっとぬるぬるとしたかんじの水溶液。

※人間の体の中は、弱アルカリ性です。

〇身近な物を使ってアルカリ性や中性、酸性を調べて楽しみながらできてよかった。

〇班で協力してできた。一つ一つの結果が違っていたので面白かった。

〇普段使っている洗剤や飲み物を調べてることができた。お茶の結果がとても意外だった。

〇洗剤がほとんどアルカリ性というのも分かり、とてもためになった。

〇予想していない答えがあり、いろいろなことを調べるのが楽しかった。

〇学習を通して酸性、アルカリ性などの水溶液の性質の興味深さを知ることができた。

〇ジュースを飲むとなぜ歯がとけるのかなどがあらためて分かった。

〇理科の実験で危険ものとふだん使っているものの2つに分けて判定実験をしてとても勉強になった。

〇今回の授業で理科と生活はよくつながっているのだとあらためて感じました。そして、理科は発見するのがとても楽しいです。

12月は大掃除の季節です。

酸性の汚れは、アルカリ性の水溶液で分解。液体洗剤はまさにその代表選手です。

アルカリ性の汚れは、酸性の水溶液で分解して清掃。

日常の中に、水溶液の性質が隠されていること、

それを上手に活用することの大切さを

少し実感できたと思います。

6年 理科 月の形が変わるわけ

6年生の理科「月の形が変わるわけ」の学習の様子です。

まだまだ残暑とはいえ、夕暮れ時からは虫の鳴き声が響き、涼しい夜になってきました。

これから9月、10月と夜空の月がきれいに見える季節になってきました。

気温が下がり、空気が澄みきってくるので、特に満月の夜は美しく輝いて見えます。

もし、地球の周りを月が回っていなかったら、海の満ち潮が消え、地球の自転速度も変わり、

私達人類を含め、地球上の生命がここまで繁栄できたかどうか分かりません、、、。

電球を「太陽」に見立てて、丸椅子に座っているのが地球、手で月を回して、電球の光の当たり具合を見ています。

学校で唯一真っ暗にできるところが、体育館のステージの上でした。

こちらから見ると、満月のように見えますが、この子から見ると「半月」に見えます。

それから、実際に電球の光を当てて、実験を行いました。

この単元の続きは、中学校3年の後半にさらに詳しく学習することになります。

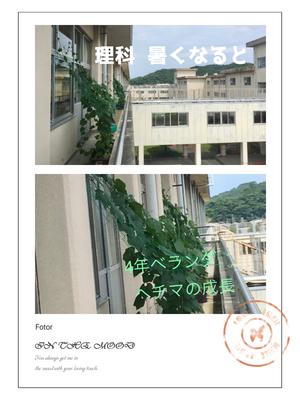

理科4年 暑くなると

5年 水泳

3人の先生の指導を受けながら、真剣に練習していました。

4年 音楽祭に向けて 合唱の練習

9月の音楽祭に向けて、熱心に練習していました。

美しいハーモニーになってきましたね。

全校生が、応援しています!!

陸上競技大会(第一ブロック)での健闘❣️6年

6月20日、あいにくの雨でしたが、6年生は演技に、応援と大活躍しました。

校長先生より、日頃の6年生の生活態度の素晴らしさがそのまま陸上大会に

反映されていたことを含め、多くの賞賛をいただきました。

陸上大会までの練習の成果を、卒業までの学校生活にさらに生かしていけると思います。

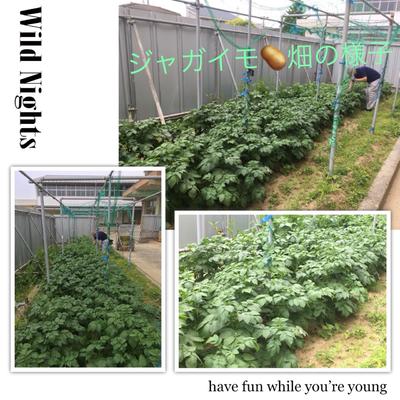

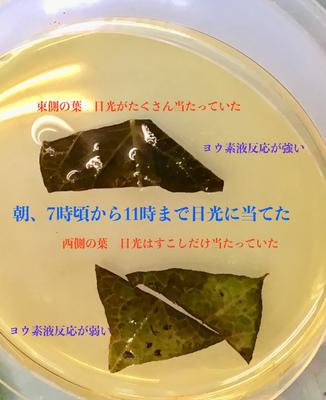

理科6年 「日光によって葉でつくられるでんぷん」6月13日版

工事のために入れないので、1株を移植することにしました。

大きめのバケツに入れました。底に小さな水ぬきの穴をつくりました。

中庭の日光が当たる場所に固定しました。

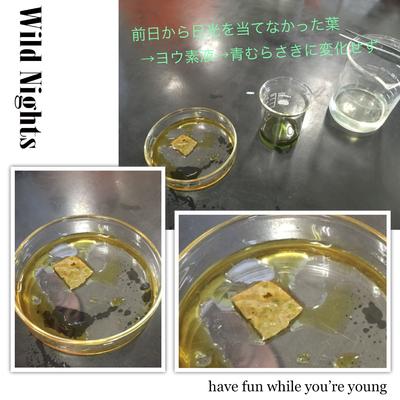

葉にアルミニウムはくをつけて日光を遮ると

デンプンはつくられないのかを調べます。

葉の緑の色素(葉緑素)をエタノール液ではがしてから、

うすいヨウ素液につけて、青むらさき色に変われば、

デンプンがつくられたということになります。

そうでなければ、デンプンはつくられなかったということになります。

~6月13日〜

朝から晴天なのでジャガイモの葉に日光が降り注いでいました。

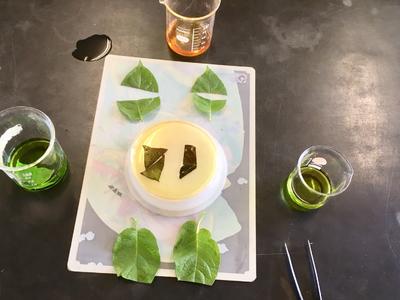

3校時の後半に、東側に向いている葉(長方形)と西側に向いている葉(三角形)を1枚ずつ用意しました。

①70度のほどの湯で葉を温めてやわらかくする。

②エタノールにつけ、70度ほどの湯煎にする。

③湯で葉の表面を洗い、ヨウ素液につける。

青むらさき色に変われば、そこにでんぷんができていることが分かります。

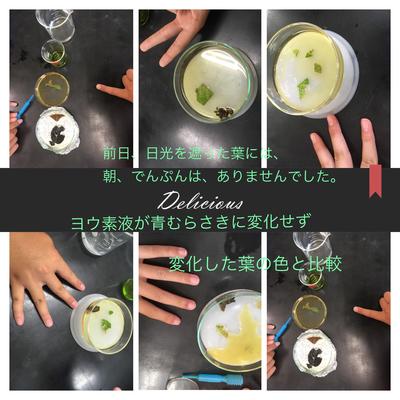

この実験から2つのことが分かりました。

●葉は,日光に当たると「でんぷん」をつくる。

●日光がたくさん当たった葉のほうが、わずかにでんぷんの量が多い。

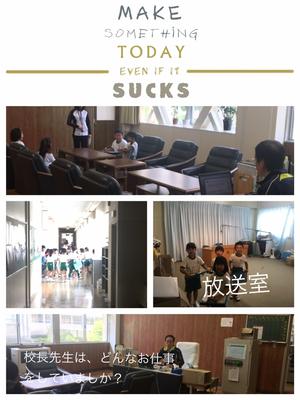

1年生「がっこうたんけん」

生活科の学習で1年生が校長室に来ました。「どんな仕事をしているのですか。」「これはなんですか。」など、いろいろな質問がありました。楽しく勉強している1年生です。

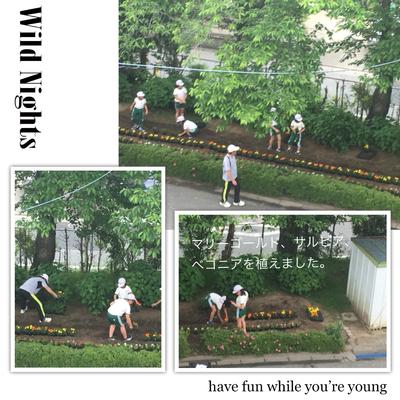

4年 緑の少年団の活動

3年 総合的な学習

大豆の苗と綿の種まきをしました。

2校時でしたが、気温が25度もあり、汗ばむ陽気でした。

培養土をプランターに入れる作業から始まりました。

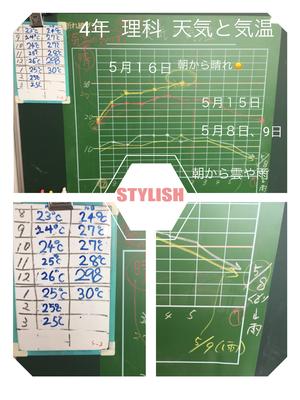

4年 天気と気温

百葉箱を活用して、1時間ごとに気温を記録しています。

先週の雲や雨の日の気温と比べて、この2日間は、晴れて☀️気温がぐんぐんと上がりました。折れ線グラフにすると、分かりやすいです。

今週は、寒暖の変化が大きいので、体調管理に十分注意したいものです。

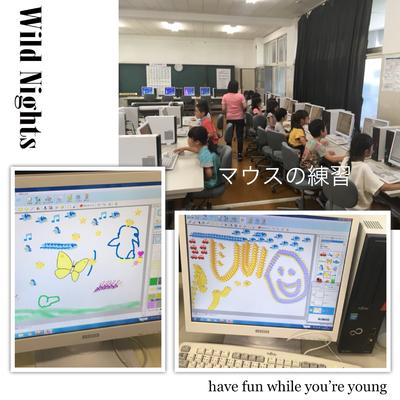

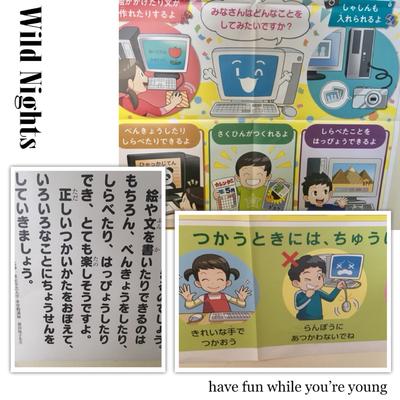

3年 はじめてのパソコン

ログオンの仕方を覚えました。

マウスの練習として、お絵描きソフトで自由に絵を描きました。

どんなにパソコンの得意な大人でさえも、はじめてのパソコンとの出会いがあったのです。

3年生、これからますます上達していくと思います。

みんな楽しそうに真剣に勉強していました。次の時間も楽しみですね。

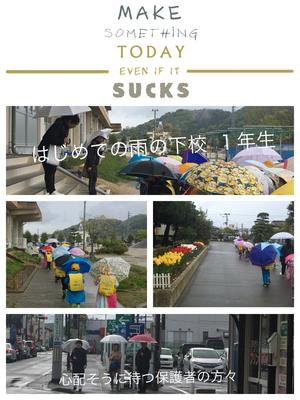

1年生 はじめての雨の中の下校

雨の中の1年生の一斉下校。

一人一人の名前と顔を確認したあと、元気にさよならの挨拶をしました。

傘をさしながら、長靴で歩く1年生。不安そうに待つ保護者の方々。子供たちは、きちんと歩いていました。

子供たちの成長は、速いです。

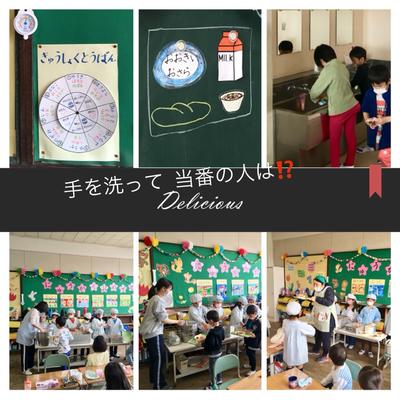

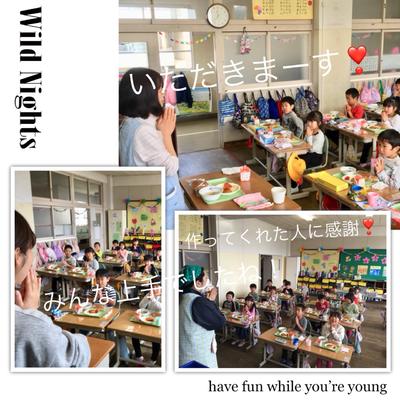

はじめての給食(1年生)→協力して先生のお話を聞きながら上手にできました。

誰にでも「はじめての給食」の日があったのです。

1年生の3クラスの「はじめての給食」の様子をご紹介したいと思います。

物事のスタート時のコツは、とにかく

「ゆっくり、ていねいに!」が基本です。

子どもたちの動きを確認しながら、進めていました。

当番の子がきちんち並んで手でしっかりにぎって運びました。

きちんと並んで、ゆっくり進みました。

配膳をどのようにやるのか、注意することはどんなことかを、

担任の先生から分かりやすくお話を聞きました。

おぼんの上の並べ方を学びました。

「つくってくれた人に感謝しながら」

「いただきます!」

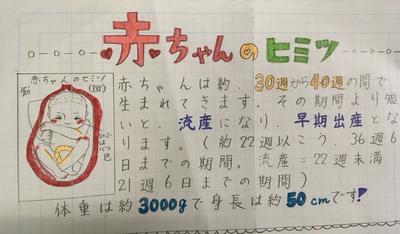

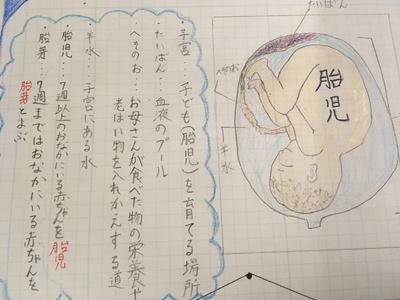

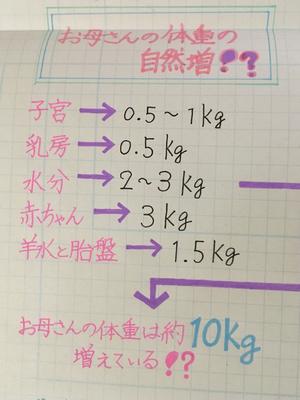

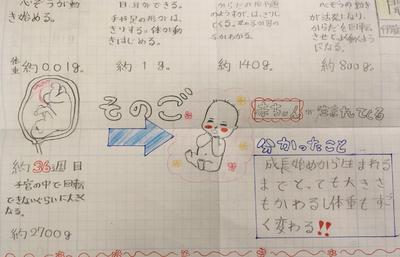

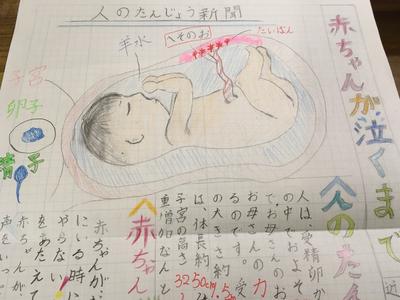

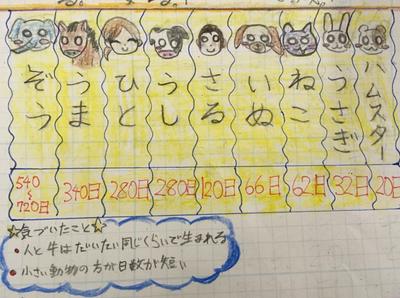

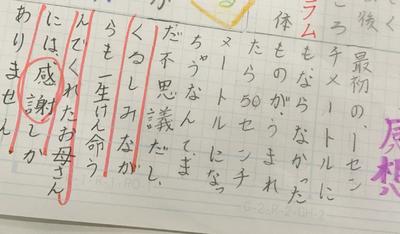

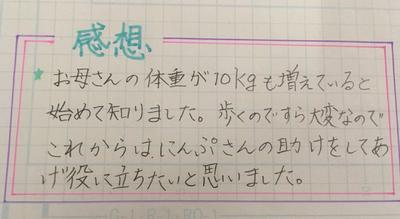

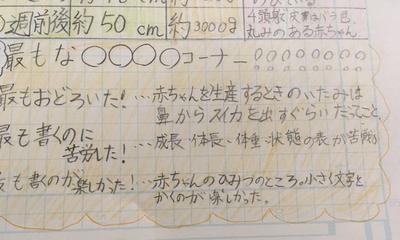

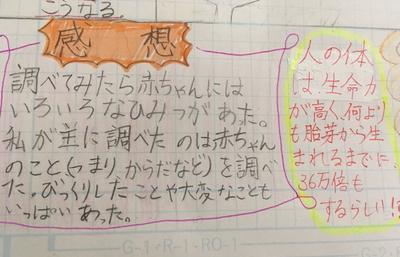

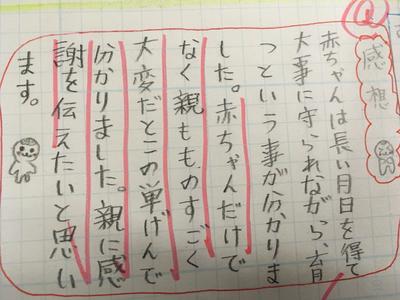

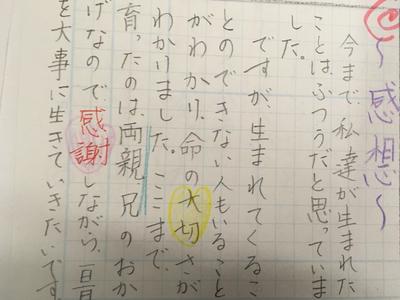

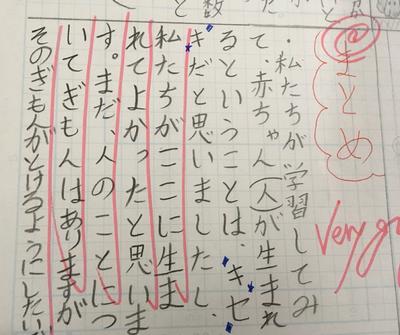

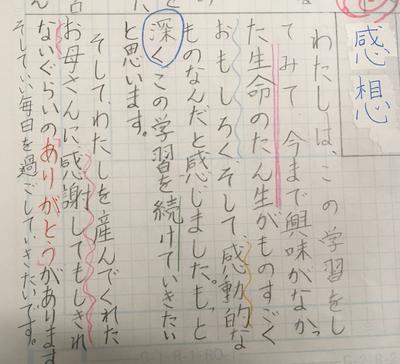

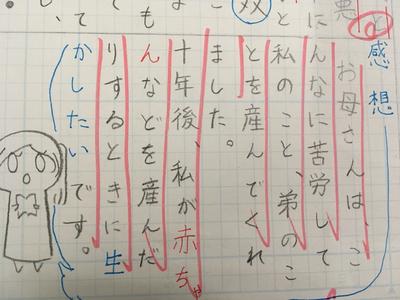

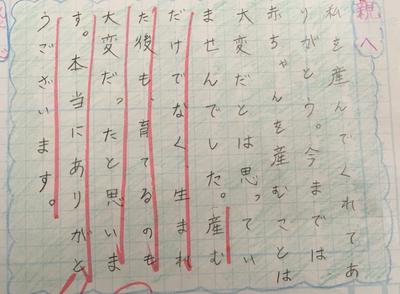

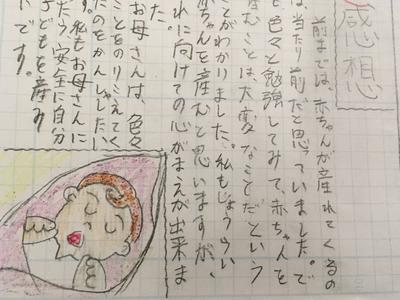

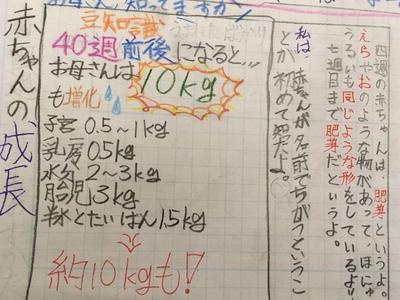

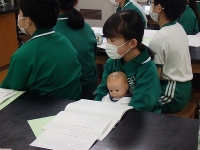

理科5年「人のたんじょう」の学習を終えて

理科5年「人のたんじょう」の学習を終えて

5年生の理科 3学期の「人のたんじょう」の学習のまとめとして、新聞づくりを行いました。

子どもたちなりに勉強したことを確認したり、母親と対話をしたりと学習の活動を広げていました。

自分のへその緒を自宅で見せてもらったり、双子のお子さんは双子について調べてみたり、お母さんのお腹の中のエコー画像や動画を見て驚いたりと、様々な活動もできました。

5年生全員の提出が完了しましたので、その中からいくつか紹介したいと思います。

また、学習のスタート時点では、「いわき市保健福祉センター」より赤ちゃんの本物の重さを体験するために

沐浴人形を6体お借りして学習できたことにもこの場をお借りして心より感謝したいと思います。

「お母さん、お父さん、ありがとう!♫」

命を大切にすること、それは、自分以外の命も大切にすること、

相手にやさしい言葉をなげかけること、人の傷つくことばを慎むこと、

人間は間違いをしてしまうこともありますが、

失敗から学び、新たに前進していくことが、「命を生かす」こと。

人間だけが、この地上で一番相手を思いやれる動物。

命をつなぐこと、6年生の劇「ライオンキング」でも表現されていました。

今、進級、進学の時期、、、、もう一度しっかり心に刻みたいものです。

5年生の皆さん、新聞作りを通して、たくさんのことを学びましたね。

4月からは最上級生の6年生です。みんな応援しています。

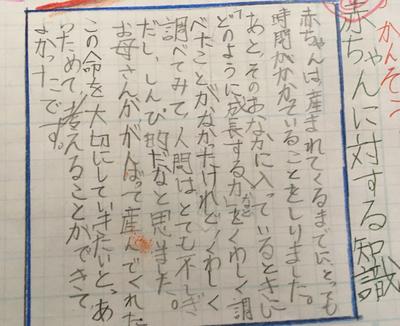

4年 理科 桜の芽も大きくなってきました。

4年 理科 桜の芽も大きくなってきました。

本日、3月15日は、ぽかぽか陽気でした。

枝にはこのように少しふくらんだ芽がついています。

半分に切れ目を入れてみると、緑の部分と黄色いつぶつぶが?

花と芽の原型なのでしょうか?

解剖顕微鏡でさらに拡大して観察してみました。

なんということでしょう!ちゃんと花のパーツが凝縮して納められていました。

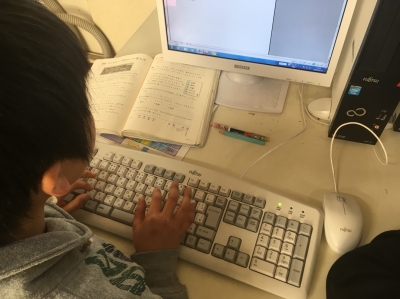

理科4年 まとめ学習

理科4年 まとめ学習

デジタル教科書を活用して1年間の理科4年の復習をしています。

パソコンを使いこなせる児童が4年生には多くなりました。

直列つなぎ、並列つなぎ、回路、検流計の仕組み

夏の大三角、冬の大三角、星の位置は変わるが、並び方は変わらない、他

骨、筋肉、関節の役割と仕組み

空気、水、金属の温度による体積の変化を様々な実験をしながら学習しました。

5年生の理科からは、さらに難しい内容が入ってきます。

しっかり復習をして、来年度に備えてほしいと思います。

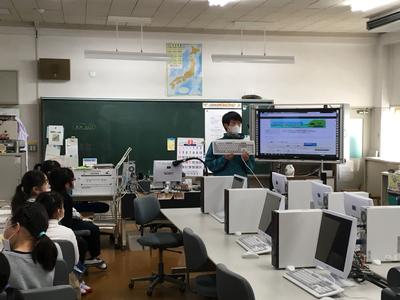

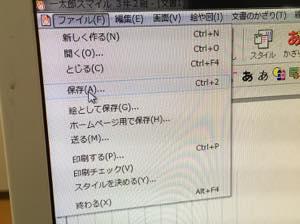

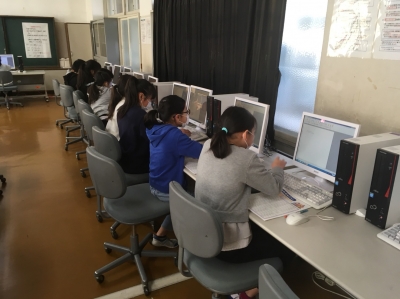

3年生 国語「ローマ字の学習」&「キーボード入力練習」

3年生の国語の授業です。ローマ字入力の練習をしています。

教科書の物語文をそのまま打ち込みながら、ローマ字の変換やキーボードの使い方を学習しました。

最後に打ったワープロの文章を自分の名前で保存する練習もしました。

情報化社会に対応したスキルの向上です。

担任の先生が、個別にも丁寧に指導していました。

保存の仕方も覚えました。

『習うより慣れろ!』がパソコンの学習の合い言葉です。

防災教室 4年生

防災教室 4年生

平消防署の消防士さん4名を講師にむかえ、2校時に体育館で実施しました。

まず、家の中を描いたイラストから危ないところを探しました。

寝たばこ ストーブの上にカーテンや洗濯物。

ガスをつけたままの電話、仏壇のろうそくをつけたまま。

たばこの吸殻をそのままにしておく タコあし配線

ライターでの火遊び

棚の上にものをおくこと 転倒防止 出入り口にものをおくこと

火がついたとき、水をかけると炎が燃えあげる実験をみました。

正しい対応の仕方は、

①まずは、コンロを消す。

②水を濡らしたタオルをかけて空気を遮断する。

③水をかけずに消火器を使う。

慌てて水をかけるのは危険です。

水が飛び跳ね火傷したり、燃えた油が飛び散り火災が大きくなる可能性もあります。

まずは消火器を吹きかけて消火しましょう。消火器がなければ、濡らした大きめのタオルやシーツを手前からかけ、空気を遮断します。空気の遮断により消火することができます。

火事のときの消し方には違いがあることを確認しました。

1 水で消せる火事

2、化学薬品を使って消す火事

その状況に合わせて対応しています。

たくさん学ぶことができました。

3年 総合「絵本をつくろう」

3年 総合「絵本をつくろう」

担任の先生が、一人一人に丁寧に教えていました。

校長室での給食

校長室での給食

勉強の様子

勉強の様子

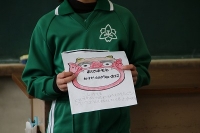

豆まき会 2年 3年

豆まき会 2年 3年

一人一人、退治したい鬼をみんなの前で発表しました。

忘れ物鬼

いじわる鬼

あきらめ鬼

教室を汚さないことと、安全性を考えて、

新聞紙を小さく切って、それを丸めて「紙豆」をたくさんつくりました・

みんな黒板にはった自分の鬼に向って

『鬼は外!福は内!!』

と、元気な声でまくことができました。

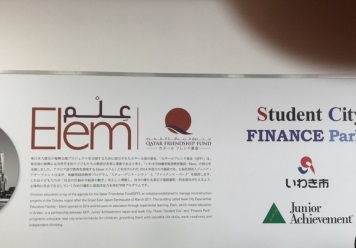

スチューデント・シティ 5年

スチューデント・シティ 5年

「エリム」の中の「スチューデント・シティ」には、9つの協賛企業等があり、子どもたちはそれぞれの会社等で仕事の体験をしたり、買い物をしたりして、会社の仕組みや価格・コスト、利益の関係を学びました。積極的に活動する子どもたちの姿が見られました。

ボランティアとして協力いただいた保護者の方々には、大変お世話になりありがとうございました。

校長室での給食

校長室での給食

勉強の様子

勉強の様子

勉強の様子②

勉強の様子②

勉強の様子①

勉強の様子①

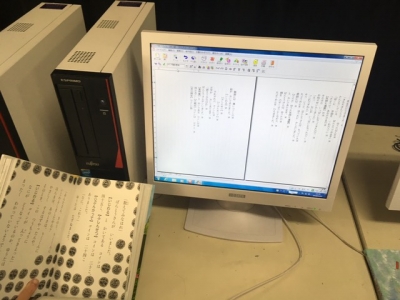

3年 国語 コンピュータのローマ字入力

3年 国語 コンピュータのローマ字入力

時間もあります。

前の文字を消すときは、バックスペースキーを

決定するときは、エンターキーを押すことも学びました。

ローマ字入力表

ワープロソフトで、入力の練習をしました。

みんな集中しています。

担任の先生が個別に指導しています。

今日は、ひらがなだけの無変換でした。

次回の学習は、漢字変換になります。

大雪の後の雪かき 6年生ありがとう!

大雪の後の雪かき 6年生ありがとう!

北側の駐車場の雪かきを、6年生と職員で行いました。

終わった後、6年生も校庭で雪遊びをしました。

租税教室 6年

租税教室 6年

外部講師の方々による「租税教室」が行われ、6年生が税の仕組み等について勉強しました。「税は何のためにあるのか」、「税金の使われ方」、「税がなかったらどうなるのか」などについて、わかりやすい映像を見たり、話を聞いたりしました。

図工 5年「すり合わせて表そう」

図工 5年「すり合わせて表そう」

水彩絵の具の水の量等を調整しながら、版画のようにすり合わせて、

少しずつ色を重ねて表現する学習です。

輝くけん玉

立体感もだせるようですね。

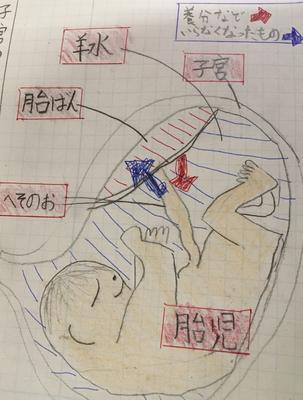

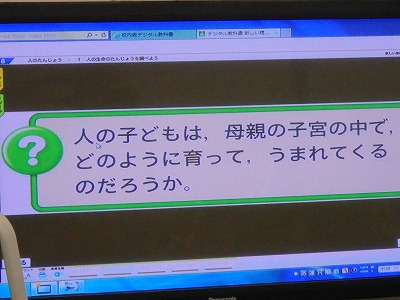

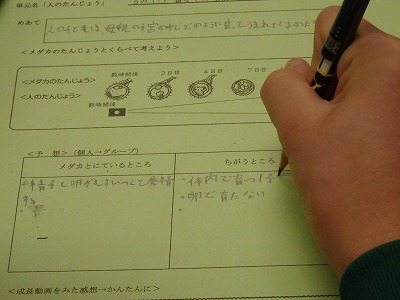

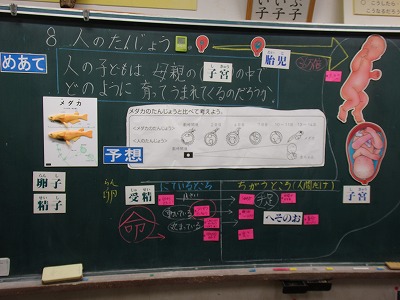

理科5年 「人のたんじょう」

理科5年 「人のたんじょう」

5年生 理科「人のたんじょう」の学習の様子です。

5年生では、ヘチマの種の発芽から成長、そして受粉、

そして、つがいのメダカから産まれた卵の成長について

生き物がどのように生命をつないでいるかの学習をしてきました。

特に、メダカの卵の成長の顕微鏡での観察では、実際に動いている心臓や気管を

見ることができ、生命の息吹に感動していました。

今回は、わたしたち人間の母体内での成長の学習です。

実際の赤ちゃんの重さを実感するために、保健福祉センターから

お借りしてきた、沐浴人形(3150㌘)

実際の赤ちゃんは、同じ重さでもずっしり感がなく

ふわっとしていて、温かく感じられます。

まず、命のスタートについて確認しました。

メダカの卵の成長と、母体内での子どもの成長とを比べながら

どのように育っていくのかを予想しました。

(共通点と相違点)

ワークシートを使って、まずは個々人で考え、

それから、グループで話し合いをしました。

発表を様々な視点で整理していきました。

共通点 ・卵からスタート ・少しずつ成長

・養分(栄養)が必要 など

相違点 ・産まれ方 ・産む数 ・重さの変化

・かかる時間 ・安全性(子宮・羊水の仕組み)

学習の最後に、おおよそどのように母体内で成長するのかを

動画で視聴しました。子どもたち、みんな真剣です。

動画サイト↓

はじめは、魚のような形をしていますが、

手と足が形づくられてくると

人間らしい形になってきます。

画面に釘付けの5年生の子どもたち

自分の調べたい課題が少しずつ明確になってきました。

これから、お母さんのお腹の中(子宮)の中の

仕組み等について調べ学習をしていきます。

資料は、教科書、インターネットサイト、保健福祉センターの

母子保健係からいただいた

週単位の胎児に成長概要、そして、自分を産んでくれたお母さんが

持っている母子手帳などです。

寒い朝 理科4年

寒い朝 理科4年

※池や用水路などの氷で遊んだり、氷の上にのったりしないよう注意しましょう!!

中庭の池には、金魚やメダカ等の魚が生息しています。

氷やはっていない内側の水底にいました。

厚さ、3〜4センチの氷に子どもたちびっくりしていました。

授業の様子

授業の様子

授業の様子

授業の様子

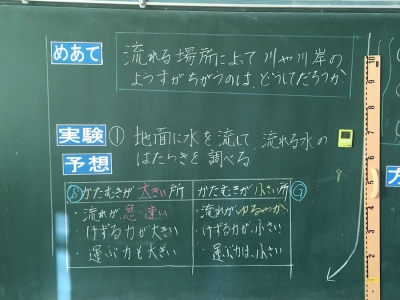

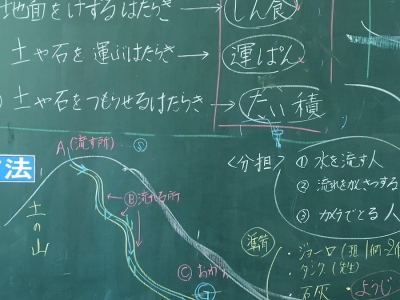

理科 5年 「流れる水のはたらき」

理科 5年 「流れる水のはたらき」

土の山の上から、2つのカーブをつくって、ジョーロで水を流して、その流れ方を調べました。カーブには、元々の流れの幅が分かるように竹串を両側に金槌でピンとして固定しました。また、流れの強さを視覚化するために、短いプラスチックのピンを外側は赤色、内側は緑色に分けて、どちらが速く水に流されるかを調べました。

結果は?

動画有り↓

傾きが大きい山のところほど、たくさん削られる。

竹串は、カーブの外側のほうがより多く削られている。

カーブの外側の赤いピンが先にたおれてしまいます。

つまり、

傾きが大きいほど流れが速く削る力(侵食しんしょく)が大きい。

カーブの外側のほうが、削る力(侵食)が大きい。

この流れに、白いビーズの玉を流すと、

勢いよく下までビーズが流れ落ちていく。

(流れによって 運搬うんぱん されていく。)

また、下にいくほど、流れた土や石が多く堆積たいせきしていく。

日本は、山地が多いので、流れる水のはたらきによって

土地の様子が変わってくるので、災害を防ぐために十分な調査や

インフラ整備を進めることの大切さも勉強しました。

(ダム、ブロック、カーブの護岸補強、等)

授業の様子

授業の様子

授業の様子 12月11日

授業の様子 12月11日

教室・授業の様子

試し磨きに、クエン酸を使ってみがいたら、ドアがきれいに!

いろいろな洗剤やアイテムをどう使うかが大切ですね。

いよいよ次の時間は本格的な教室の掃除をします。

今日学んだこと、試したことを十分に

活用してほしいものです。

※掃除の裏技集

授業の様子

授業の様子

おもちゃ大会 2年生 体育館

おもちゃ大会 2年生 体育館

さかなつり

輪投げ

まと入れ

輪投げ

とことこかめ

ロケットポン

さかなつり

輪投げ

ボーリング

いろいろなおもちゃで1年生を遊ばせてあげました。

折り紙やカードなどの景品も1年生へあげました。

授業の様子 3年 国語

授業の様子 3年 国語

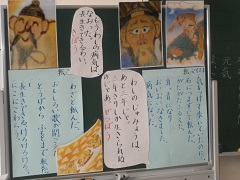

授業の様子 3年 国語「三年どうげ」

授業の様子 3年 国語「三年どうげ」

授業の様子

授業の様子

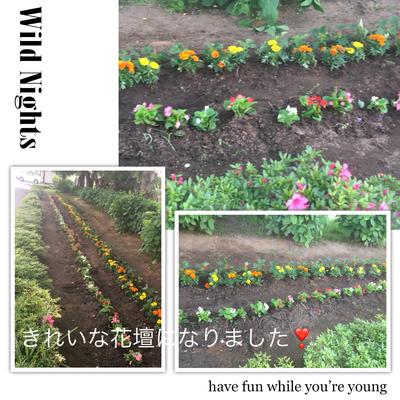

緑の少年団の活動 秋

緑の少年団の活動 秋

同じ幅で植えるように、まずは並べてみました。

やさしく植えました。

ビオラとパンジーを植えて、花壇がきれいになりました。

放射線教育 ④年生

放射線教育 ④年生

体育館で行われました。外部講師の石川先生が準備してくれました。

実際に放射線を視覚化して見てみました。

「ベクレル」と「シーベルト」の違いを理解しました。

線量計で身近な物を測定してみました。

放射線の基本的なことを学ぶことができました。

福祉の学習 盲導犬の役割

福祉の学習 盲導犬の役割

目隠しをして盲導犬と一緒に歩いてみました。

友達に手を引かれて、目が見えない状態で階段をおりてみると

予想以上に大変であることを実感できました。

高橋ご夫妻には、盲導犬の役割やいわき市や県の現状等も分かりやすく

教えていただきました。

本当にありがとうございました。

6年生の陸上の最後の大会

6年生の陸上の最後の大会

6年生が、地区秋季陸上競技大会で大活躍しました。

表彰状の授与の後に、全校生の前で素晴らしい走りを実演してくれました。

本番さながらの気迫のこもったリレーを見せてくれました。

ALTの先生より6年生の陸上の成長を見て上のような英語の詩を

贈ってくれました。

6年生への讃歌

練習は、楽しみでも悲しみでもない

定められた毎日の練習と課題を

来る日も来る日もひたすらに実践し

今日よりも進歩した自分を見いだしていったね!

(この気持ちをいつまでも忘れないでほしい!)

(本来の意味)

人生讃歌

私たちに定められている目的と道は、享楽ではなく、悲しみでもなく、

日々に今日よりも明日を、より自分らしく演じきり、

より自分らしくなって生ききっていくことです。