カテゴリ:学年の様子

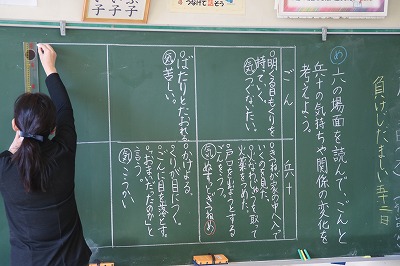

現職研究授業 4年 国語 物語「ごんぎつね」

現職研究授業 4年 国語 物語「ごんぎつね」

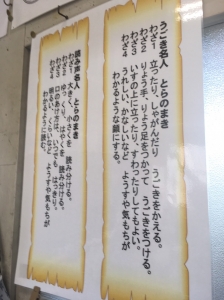

新美南吉の名作「ごんぎつね」の最後の場面の読み取りです。

授業テーマは、

<場面の移り変わりに即して登場人物の行動や気持ち、関係の変化を考え、友達と交流して読みを深めるなどの言語活動の充実を図ることで、自分の考えを発信できる児童を育成する授業>

場所や時間的流れの確認

この場面だけ、兵十の視線で表現されています。

積極的に自分の考えを発表していました。

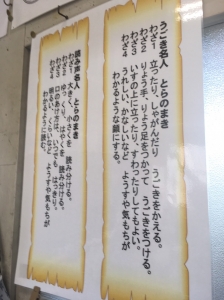

ごんと兵十の行動やそのときの気持ちを分かりやすく板書していました。

「ごんは撃たれてしまった、、、どんな気持ちだったのか、、、、」を

小黒板にネームプレートをはりながら、自分なりの考えを発表し、交流しました。

なぜ、うたれなければ、、、、 悲しい、、、。

兵十はぼくのことをわかってくれた、、、うれしい、、、。

どちらのきもちも、、、、。

文章にもどりながら、真剣に考え、発表し合いました。

「二人はわかり合えた」と思いますか?

実は、題名の表記は、はじめは、「権狐」だった!

このお話のはじめの部分に、村の「茂平」にきいたとあるが、、

誰が、この話を伝えていったのかな、、、も考えさせました。

板書の構造化、友達との交流、書く活動を大切にして自分の考えを明確にする、、、、等の手立てを使って、

「ごんと兵十の気持ちの変化や関係」について子供たちは、文章の一字一句を

大切にしながら交流しながら自分の考えをさらに深めながら、二人の関係をとらえることができていたと思いました。

この場面にくるまでに初発の感想から1場面の読み取りから、

丁寧に指導してきました。

私なりの私見ですが、、、、。

人生の中で家族でさえ、すれ違ってしまうことがあります。

作者の南吉は、そんな辛い体験をしていたのかもしれません。

子供たちは、作者の歴史についても今後学習していきます。

すれ違いがおこることがあるからこそ、

もっときちんと相手に自分の気持ちや考えを伝えることの大切さを

逆説的にこのお話で考えてもらいたかったのかもしれません。

いろいろなとらえ方がありますが、、、。

国語の物語の読み取りの工夫がたくさんありました。

とても勉強になる授業研究でした。

宿泊活動③

宿泊活動③

1日目午後の活動は「ここどこ オリエンテーリング」です。

班ごとに地図や写真を見ながら目的のポイントを探します。時間内にポイントを多く見つけるゲームです。協力しながら楽しくできました。

夕方、「夕べのつどい」が行われ、交流の家を利用している各団体の紹介がありました。平三小の紹介を上手にしました。つどいが終わり、食堂で夕食をとりました。

班ごとに地図や写真を見ながら目的のポイントを探します。時間内にポイントを多く見つけるゲームです。協力しながら楽しくできました。

夕方、「夕べのつどい」が行われ、交流の家を利用している各団体の紹介がありました。平三小の紹介を上手にしました。つどいが終わり、食堂で夕食をとりました。

宿泊活動②

宿泊活動②

ご飯とカレー、どの班も上手に出来上がりました。自分たちが作った昼食は、特においしく感じられたようです。後片付けをし、釜・なべ・食器類をきれいに洗って返却しました。

「さあ、できたよ!」

「本当においしいよ!」

「みんなで食べるとさらにおいしいね!」

この満足そうな顔!

片付けも上手にできました。

「さあ、できたよ!」

「本当においしいよ!」

「みんなで食べるとさらにおいしいね!」

この満足そうな顔!

片付けも上手にできました。

宿泊活動①

宿泊活動①

5日(木)、6日(金)の二日間、5年生が「国立磐梯青少年交流の家」に行き、いろいろな活動をしてきました。天候にも恵まれ、予定通り充実した活動ができました。

交流の家では入所式を行い、さっそく活動の一つ目、「野外炊飯」が始まりました。昼食のカレー作りです。班ごとにかまどに火をおこし、ごはん、カレーの順に作ります。おいしいご飯とカレーができるでしょうか?

交流の家では入所式を行い、さっそく活動の一つ目、「野外炊飯」が始まりました。昼食のカレー作りです。班ごとにかまどに火をおこし、ごはん、カレーの順に作ります。おいしいご飯とカレーができるでしょうか?

いわきの歴史

いわきの歴史

4年生の社会科の学習で講師の先生をお招きし、小川江筋や常磐炭鉱など、いわきの歴史や人物について勉強しました。

理科 5年 「もののとけ方」(質量保存の法則)

理科 5年 「もののとけ方」(質量保存の法則)

5年生の理科の学習です。

2学期の大切な学習の一つです。

前時に、「とける」ということのルールについて学習しました。

(水溶液の性質)

①すきとおって透明になる。

②全体に広がっている(均一性)

「味噌汁は、水溶液か?」という問題の答えは、こちらに!

(味噌汁の本当の正体は?)

とける→なくなる?なくならない

予想では、「少しだけ少なくなる」という意見の人もいました。

3年生に体験した粘土の重さ実験もヒントにしました。

「重さ」を比べてみればいい!やってみよう!

容器に入れて重さを計るので、空容器も入れて重さを計ります。

水100ミリリットル+食塩20㌘(カップやビーカーの重さも入れて)

こぼさないように正確に混ぜて溶かしていきます。

ガラス棒を使ってで少しずつとかしていきます。

ほとんどの班が、前195 後195で重さは変わりませんでした。

<まとめ>

食塩などものがとけても、

そのものの重さがなくなることはありません。

見えなくなっても、水溶液の中に重さはきちんと残っています。

ですから、水の重さと食塩の重さをたしたものが

水溶液の重さになります。

これを難しい言葉で、質量保存の法則といいます。

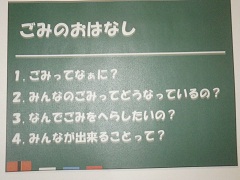

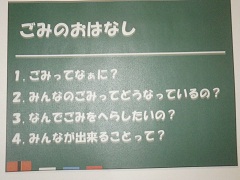

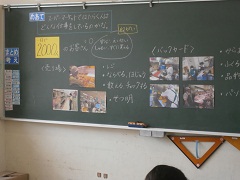

4年生 市役所出前講座

4年生 市役所出前講座

社会科の学習で、いわき市の「ごみ」について出前講座を活用して勉強しました。

ごみに関するクイズなどに答えながら、楽しく勉強できました。

ごみに関するクイズなどに答えながら、楽しく勉強できました。

修学旅行②

修学旅行②

修学旅行、午後は日光江戸村見学です。いろいろな体験をしたり遊んだり、お土産を買ったりして楽しいひと時を過ごしました。

けがをする人もなく、元気に帰校できました。みんなで協力しながら、思い出に残る修学旅行となりました。

けがをする人もなく、元気に帰校できました。みんなで協力しながら、思い出に残る修学旅行となりました。

修学旅行①

修学旅行①

先週金曜日、6年生は日光方面へ修学旅行に行ってきました。雨も心配されましたが幸い傘をさすこともなく、予定通りいろいろな活動をすることができました。

午前中は日光東照宮の見学です。陽明門、鳴き龍、眠り猫、「見ざる 言わざる 聞かざる」の三猿などを見学したり、本殿で参拝をしたりしました。

日本の歴史に触れ、いろいろ勉強になったと思います。

午前中は日光東照宮の見学です。陽明門、鳴き龍、眠り猫、「見ざる 言わざる 聞かざる」の三猿などを見学したり、本殿で参拝をしたりしました。

日本の歴史に触れ、いろいろ勉強になったと思います。

見学学習3年 かねまん&暮らしの伝承郷

見学学習3年 かねまん&暮らしの伝承郷

秋晴れの中、見学学習で、蒲鉾工場の「かねまん」と「暮らしの伝承郷」へバスで行きました。風もなく穏やかな1日で、「暮らしの伝承郷」では、茅葺の家の中に入り、200年前にタイムスリープして楽しく多くのことを学びました。

①「かねまん」

・かまぼこはどうやってつくられるのだろうか・

・はたらいている人の様子を見てこよう。

・工場のくふうを見つけよう。

②「暮らしの伝承郷」

・くらしのうつりかわりをたしかめてこよう。

・むかしの家や道具を実さいに見てこよう。

・むかしの人々の生活の工夫を見つけよう

・かまぼこはどうやってつくられるのだろうか・

・はたらいている人の様子を見てこよう。

・工場のくふうを見つけよう。

②「暮らしの伝承郷」

・くらしのうつりかわりをたしかめてこよう。

・むかしの家や道具を実さいに見てこよう。

・むかしの人々の生活の工夫を見つけよう

教頭先生、行ってきまーす!

最新の大型バス

蒲鉾工場&販売店の「かねまん」へ到着しました。

創作シリーズの蒲鉾がたくさんありました。

子供たちの質問に丁寧にこたえてくれました。

最後に試食もできました。美味しかったです。

次は、「暮らしの伝承郷」へ移動しました。

係りの人やボランティアの方々の紹介がありました。

「じざいかぎ」の仕組みがわかりました。

「とうみ」(お米の実の部分を もみがら と 米 に分けるための道具

かまど(ごはんをたくところ)

むかしの道具をさわったり、むかしからある遊びを体験しました。

「こんな鏡を使っていたんだ」

おはじき

だるま落とし

けん玉

めんこ

昔の人は、こんな遊びをして楽しんでいたんだね。

美味しくお弁当を食べました。

最後に集合写真をとりました。

お礼の式を行いました。

副館長さんからのお話を聞きました。

本当に有意義な見学学習でした。運転手さんにもお礼を言いました。

3年生 社会の授業

3年生 社会の授業

マルトを見学したことのまとめの学習をしました。見学してきたことを振り返りながら、スーパーマーケットで働く人はどんな仕事をしているのかまとめました。友だちと話し合ったり、しっかり発表したりと、見学してきたことを十分生かした勉強でした。

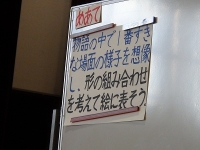

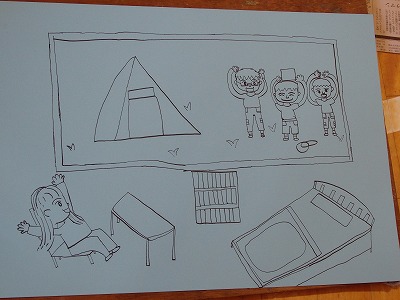

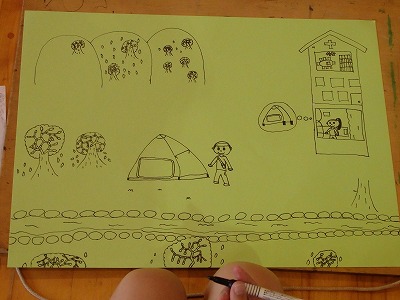

4年 絵画指導(外部講師による指導)

4年 絵画指導(外部講師による指導)

体育館に4年生が集合しました。

本日のめあてです。

お話の登場人物の動きを自由にイメージします。

ホワイトボードを使って、分かりやすく教えてくれました。

構図を考えるヒントを学びました。

星空の写真や本物のテントを置いて、五感を働かせてイメージしました。

コオロギのBGMにつられて、本物のバッタが入ってきました。

北の空の美しい星

紙や用具も自由に使えるように準備しました。

外部講師の先生は、一人一人に合わせて教えてくれました。

真剣に取り組んでいる男の子

絵をかくときのポイント(今回は下絵づくり)をたくさん学びました。

ありがとうございました。

2年生の朝の会 他

2年生の朝の会 他

担任の先生の代わりに、朝の会に立ち会いました。

2年生の子供たち、朝自習から朝の会まできちんと時間を守って行っていたので立派だと思いました。教室も学習環境が整っていて、素晴らしいと思いました。

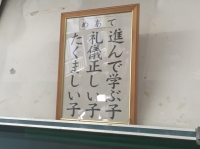

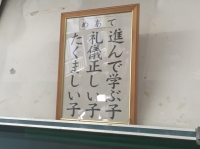

教育目標を毎日全員で唱えていました。

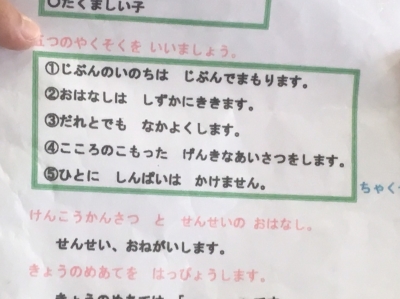

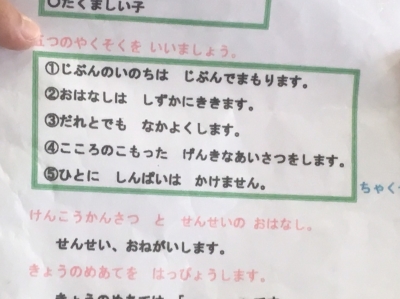

5つの約束も上手に唱えていました。

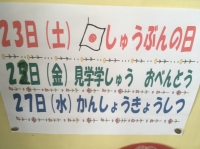

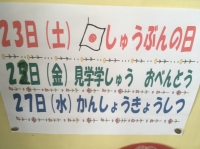

来週は、見学学習があります。

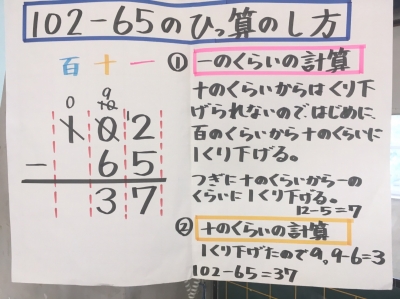

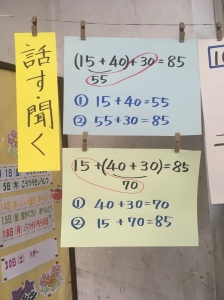

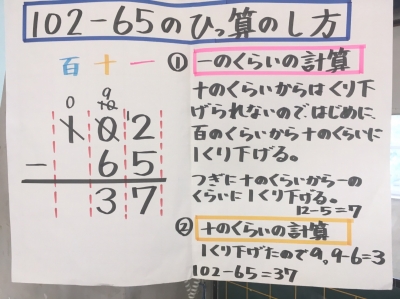

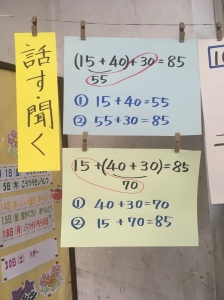

繰り下がりの筆算の計算手順を見やすい所に掲示されていました。

落ち着いて学習できる環境と雰囲気を感じました。

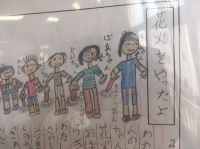

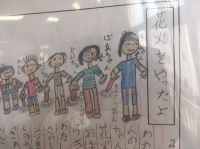

夏休みの思い出

素敵な2年生の教室訪問でした。

2年生の子供たち、朝自習から朝の会まできちんと時間を守って行っていたので立派だと思いました。教室も学習環境が整っていて、素晴らしいと思いました。

教育目標を毎日全員で唱えていました。

5つの約束も上手に唱えていました。

来週は、見学学習があります。

繰り下がりの筆算の計算手順を見やすい所に掲示されていました。

落ち着いて学習できる環境と雰囲気を感じました。

夏休みの思い出

素敵な2年生の教室訪問でした。

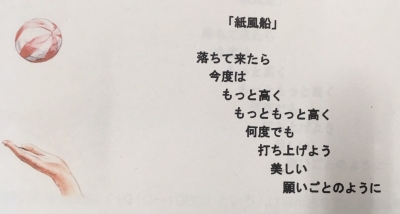

音楽祭激励会 4年生 合唱曲「ふるさと」他

音楽祭激励会 4年生 合唱曲「ふるさと」他

9月15日(金)は、いよいよ平方部の音楽祭です。

4年生は、3年生の5月から発声練習や声づくりに根気強く取り組んできました。

朝、体育館から美しい歌声がきこえています。

2曲のうちの1曲目は、「ふるさと」↓です。

2曲目は「OH! HAPPY DAY」です。

2011年の震災後の紅白歌合戦の最後にも、

東北でがんばる人々の様子が大スクリーンに映しだされ

この「ふるさと」の曲が流れ、みんな様々な想いをめぐらせながら

聴いたことを今でもしっかり覚えていると思います。

「ふるさと」の大切さを確認し、「ふるさと」をもっと

愛する気持ちが高まる美しいメロディーです。

そんな想いをこめながら、4年生が美しい声で歌ってくれました。

(歌詞の意味をかみしめながら聴くと、さらにやさしい気持ちになれます。)

4年生は、3年生の5月から発声練習や声づくりに根気強く取り組んできました。

朝、体育館から美しい歌声がきこえています。

2曲のうちの1曲目は、「ふるさと」↓です。

2曲目は「OH! HAPPY DAY」です。

2011年の震災後の紅白歌合戦の最後にも、

東北でがんばる人々の様子が大スクリーンに映しだされ

この「ふるさと」の曲が流れ、みんな様々な想いをめぐらせながら

聴いたことを今でもしっかり覚えていると思います。

「ふるさと」の大切さを確認し、「ふるさと」をもっと

愛する気持ちが高まる美しいメロディーです。

そんな想いをこめながら、4年生が美しい声で歌ってくれました。

(歌詞の意味をかみしめながら聴くと、さらにやさしい気持ちになれます。)

校長先生から励ましの言葉がありました。

6年生より励ましの言葉がありました。

4年生よりお礼の言葉がありました。

「夕暮れせまる空に 雲の汽車見つけた、、、」

「ひとりひとりの笑顔が いま僕のそばに」

「山も風も海の色も いちばん素直になれる場所、、、」

「朝焼け色の空に またたく星ひとつ、、、」

「進む道も夢の地図も すべて心の中にある、、、」

「助け合える友との思い出を いつまでも大切にしたい、、、」

「進む道も夢の地図も それは ふるさと ぼくのふるさと ここはふるさと」

美しい歌声を、4年生、ありがとう!

高学年生を先頭にエールを贈りました。

「サンダー!」

美しいふるさとの夕日

3年生 見学学習

3年生 見学学習

社会科「はたらく人とわたしたちのくらし」という勉強で、3年生が学校すぐそばの「マルト平白土店」へ見学学習に行きました。

店に並んでいる惣菜・魚・肉・野菜等について丁寧に説明をしていただいたり、加工する所も見学させていただいたりして、いろいろなことを学ぶことができました。

また、質問も積極的にすることができました。「マルト」さんには本当にお世話になりました。ありがとうございました。

普段見られない加工場(バックヤード)が見られました。

「こんな工夫をしているんだよ!」

店に並んでいる惣菜・魚・肉・野菜等について丁寧に説明をしていただいたり、加工する所も見学させていただいたりして、いろいろなことを学ぶことができました。

また、質問も積極的にすることができました。「マルト」さんには本当にお世話になりました。ありがとうございました。

普段見られない加工場(バックヤード)が見られました。

「こんな工夫をしているんだよ!」

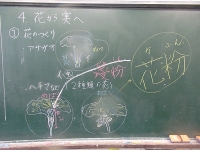

5年 理科「花から実へ」(ヘチマの観察)

5年 理科「花から実へ」(ヘチマの観察)

ヘチマには、めばな と おばな という2種類の花があります。

一方、朝顔の花は、どれも同じ形をしています。

一方、朝顔の花は、どれも同じ形をしています。

めばなのめしべの部分に、おばなのおしべの先にある粉のようなもの、

花粉がつくこと(受粉)によってめばなの元が実になり、中に種子ができて

生命をつないでいきます。

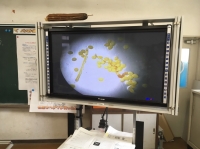

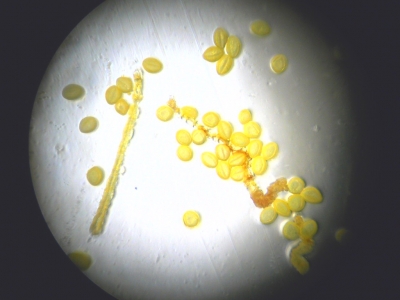

おばなから花粉を採取したので、さっそく顕微鏡で観察しました。

顕微鏡を書画カメラ(教材提示装置)につないで

みました。

「なんということでしょう!」

たくさんの花粉がありました!

これは、ホウセンカの花の中心部です。

めばなのつぼみです。上下に2つ見つけました。

ちょっとぼやけていますが、小さなめばなを見つけました。

上の方にあるのがおばな、下はめばな?

これは、めばなかな?

めばなの元が少しずつ大きくなっていきます。

もう、こんなに大きくなった実もありました。

1本の実から種子が何百個もとれそうです。

教室の様子 夏休みの作品、他

教室の様子 夏休みの作品、他

夏休みの作品が教室や廊下に掲示されています。楽しい思い出の絵や絵日記、歴史について調べてまとめたものなど、いろいろな作品があります。

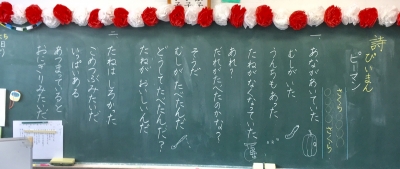

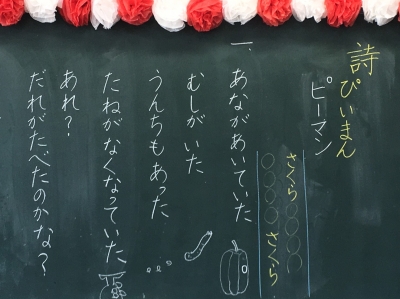

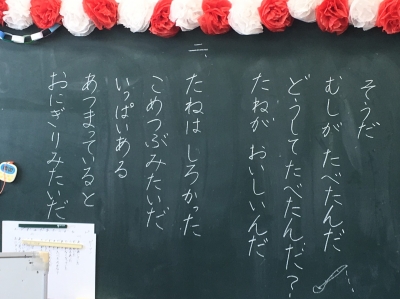

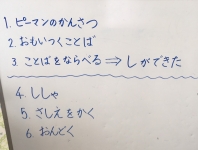

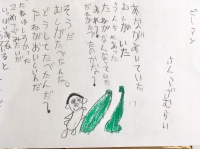

さくら学級 みんなでつくった詩「ピーマン」

さくら学級 みんなでつくった詩「ピーマン」

さくら学級のみんなで作った学級旗

学校の畑から収穫したピーマンです。

中を開いたら白い種がいっぱいつまっていました、、、が、

なかには、蛾の幼虫に食べられていて、中に黒い糞(ふん)が入っていて

みんなびっくり!

白い種のかたまりは、まるで「おにぎり」のように見えました。

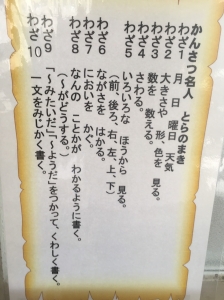

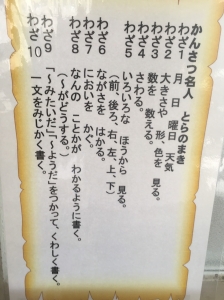

今日は、4〜6の学習をしました。

最後にみんなで心をこめて音読しました。

5年生の男の子には、時間があったので、詩の題名を当ててもらいました。

この詩の底には、「負けじ魂」の想いがこめられているように感じました。

市役所出前講座 4年 5年

市役所出前講座 4年 5年

今回も市役所の出前講座を活用し、いろいろな学習をしました。

5年生は「ユニバーサルデザイン」について勉強し、車椅子体験や体におもりをつけて動く体験をしました。

4年生は「再生可能エネルギー」について学びました。

5年生は「ユニバーサルデザイン」について勉強し、車椅子体験や体におもりをつけて動く体験をしました。

4年生は「再生可能エネルギー」について学びました。

現職教育 全体授業 2年 国語「スイミー」

現職教育 全体授業 2年 国語「スイミー」

国語の授業の様子です。2年 物語「スイミー」

(レオ=レオ二作)

知恵と勇気を発揮して仲間と知恵を合わせて平和な暮らしを取り戻す物語です。

世界的にも名作を言われています。

めあて「スイミーのしたことや言ったことに気をつけてお話を読み、

スイミーに言ってあげたいことを考えよう」

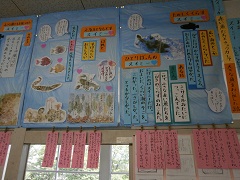

教室側面の掲示物 いままでの読み取りをまとめています。

(レオ=レオ二作)

知恵と勇気を発揮して仲間と知恵を合わせて平和な暮らしを取り戻す物語です。

世界的にも名作を言われています。

めあて「スイミーのしたことや言ったことに気をつけてお話を読み、

スイミーに言ってあげたいことを考えよう」

教室側面の掲示物 いままでの読み取りをまとめています。

教師がぺープサートを動かしながら、スイミーに焦点を当てて

授業を進めていました。

挿絵を用いた構造的な板書、そして登場人物になりきるための

「なりきりグッズ」(お面 スイミー&赤い魚たち)を活用した授業でした。

スイミーが仲間をなんとか助けたいと悩む場面です。

「スイミーは、かんがえた。」

「いろいろかんがえた。」

「うんとかんがえた。」

この文章に表現されています。

子どもたちも進んで手をあげ、読み取りに参加していました。

子どもたちと文章をひとつずつとらえさせながら、

話し合いを進め、深い読み取りにつ

なげていました。

スイミーが知恵をしぼって考えている場面を集中させて、

さらに読みを深めました。

ホワイトボードの魚たちを動かしながら、どんな作戦なのかを

さらにイメージ化して読み進めました。

「けっしてはなればなれにならないこと。」

「みんなもちばをまもること」

「協力」することの大切さを子どもたちは

きちんと言葉に出し、読み取っていました。

「言葉のたからもの」を活用して、ワークシートを書いていました。

スイミーになりきって、発表しながら気持ちをさらに深くつかませていました。

本時の場面を、全員で音読して、学習を終わりました。

授業の様子・教室の様子

授業の様子・教室の様子

6年生の陸上大会も終わりました。どのクラスも落ち着いていろいろな学習や活動に取り組んでいます。3つのコースにわかれて、算数の学習を進めている学年もあります。

計算カードも頑張っています。勉強したことを振り返ることができるように、教室の掲示物も工夫されています。

3年生は、いわき市の勉強です。気温・水温が高ければールでの学習も行います。

コース別学習

2年 国語 物語「スイミー」

3年 社会 いわき市の勉強

計算カードも頑張っています。勉強したことを振り返ることができるように、教室の掲示物も工夫されています。

3年生は、いわき市の勉強です。気温・水温が高ければールでの学習も行います。

コース別学習

2年 国語 物語「スイミー」

3年 社会 いわき市の勉強

5年 理科「魚のたんじょう」(9日間のたまごの成長物語)

5年 理科「魚のたんじょう」(9日間のたまごの成長物語)

5年生の理科の学習です。「魚のたんじょう」でメダカを飼育して、たまごをうませて、そのたまごの成長(ふ化するまでの様子)を観察する学習です。

メダカの飼育は全国的に人気が上昇してます。

1匹あたりの値段も徐々に上がっています。

正しいメダカの飼い方→購入したら水温に慣れさせてから放す。↓

先週から、12リットルの水槽3つにメダカを10匹ずつはなして飼育をスタートさせました。オスとメスの比は、4:6ぐらいでした。

(1㍑あたり1匹が理想なのだそうです。)

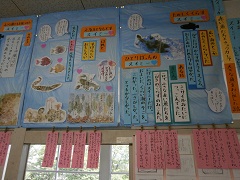

水槽の中に小石や、たまごをうむための水草(ホテイ草)をいれ、

一番大切な「水づくり」をしました。メダカの餌やふんで汚れる水なので、アンモニアを分解するバクテリアを増やすことが大事です。

そして、大切なのは水温。23度ぐらいが一番いいそうです。

(理科室の窓を開けずに、室温を保ちました。)

(理科室の窓を開けずに、室温を保ちました。)

日の出から日の入りの時間(日照時間)が14時間ほどがいいようです。

まさに今の時期がジャストタイムなのです。

まさに今の時期がジャストタイムなのです。

解剖顕微鏡 20倍レンズ使用

(顕微鏡の各部分の名称や正しい使い方も学習内容の一つです)

神秘的です。命のはじまりです。

2017 6月16日 朝8時頃うまれた「たまご」 (1日目)

(16日:約30個ほどのたまごが採取できました)

細胞分裂が進んでいきます。(つづく)

17,18日は休日でした。

2日間の休みの間に、さらに成長していました。

3から4日目のたまごです。

体の様子が少しずつ分かってきました。

目になるところ、背骨になるところ、、、、など。

4日から5日目で、目がはっきりしてきて、

心臓の動きや血管の中の様子が分かりました。

本日、19日(月)は、子供たちとたまごさがしをしました。

「あ!先生、そこに「たまご」がついているよ!!」

女の子の一人が大声で叫びました。

たまごは、結構硬く、毛羽だっているので指にからみやすいです。

上のたまごは、水槽の中につくった網の中のカップルによるたまごです。

同じ水槽の中を分けて、飼育することもできます。

本日(19日)は、60個ほどたまごを採取できました。

16日のたまごと合計で90個ほど採取できました。

21日は、日照時間が一番長い「夏至」の日です。

(つづく)

ーーーーーーーーー5日目ーーーーーーーーー

今日は、5年生の理科の授業がなかったので、

たまご探しもしませんでした。

静かな理科室の中で、2時間に1回ほど少量のえさを与えました。

水温はちょうど23度。

明るい理科室の中で、メダカたちは元気に動いていました。

私が観察した画像です。

5日目のたまごの様子です。(動画)

心臓が動いています。神秘的です。動画を撮影しました。

この画像は、顕微鏡とスマートフォンを使って

なんとか撮影できましたが、

書画カメラ(教材提示装置)と顕微鏡をつないで撮影すると

もっときれいに大きく撮影できます。

明日の授業の後半に、子どもたちにもみせたいものです。

これからの時代の学習には、こんな機器が必要不可欠です。

(46インチのテレビ画面に映せたり、SDカードに画像を記録保存可能)

ーーーーーーー7日目のたまごの様子ーーーーーーー

7日目のたまご(動画)

2つの目、心臓、血管の様子がよく分かります。

胸びれでしょうか?ときおりピクピクと動いています。

動画撮影を行いました。1分13秒に、くるっと回転しました。

7日目の魚らしくなってきたたまご

7日目の魚らしくなってきたたまご (動画)

(動画)

書画カメラと顕微鏡をアダプタでつないで撮影した画像

(7~8日目のたまご)→(動画あり)

教科書の説明だと9日~10日後にふ化するのだそうです。

土日の休みの間にふ化するのでしょうか?

16日の朝から5日間、たまごを採取しました。

合計100個を超えました。

はじめてふ化するたまごははたしてどのたまごでしょうか?

子供たちも子メダカ君との出会いが、待ち遠しいようです。

今日は、5年生の理科の授業がなかったので、

たまご探しもしませんでした。

静かな理科室の中で、2時間に1回ほど少量のえさを与えました。

水温はちょうど23度。

明るい理科室の中で、メダカたちは元気に動いていました。

私が観察した画像です。

5日目のたまごの様子です。(動画)

心臓が動いています。神秘的です。動画を撮影しました。

この画像は、顕微鏡とスマートフォンを使って

なんとか撮影できましたが、

書画カメラ(教材提示装置)と顕微鏡をつないで撮影すると

もっときれいに大きく撮影できます。

明日の授業の後半に、子どもたちにもみせたいものです。

これからの時代の学習には、こんな機器が必要不可欠です。

(46インチのテレビ画面に映せたり、SDカードに画像を記録保存可能)

ーーーーーーー7日目のたまごの様子ーーーーーーー

7日目のたまご(動画)

2つの目、心臓、血管の様子がよく分かります。

胸びれでしょうか?ときおりピクピクと動いています。

動画撮影を行いました。1分13秒に、くるっと回転しました。

書画カメラと顕微鏡をアダプタでつないで撮影した画像

(7~8日目のたまご)→(動画あり)

教科書の説明だと9日~10日後にふ化するのだそうです。

土日の休みの間にふ化するのでしょうか?

16日の朝から5日間、たまごを採取しました。

合計100個を超えました。

はじめてふ化するたまごははたしてどのたまごでしょうか?

子供たちも子メダカ君との出会いが、待ち遠しいようです。

〜つづく〜

ーーーーーーーー8日目のたまごーーーーーーーーー

8日目のたまごです。(動画)

体の半分がたまごから抜け出ています。

教科書の説明では、9日目頃に孵化すると記述されています。

明日24日の土曜日に孵化する可能性が高いです。

学校は休みですので、少し心配です。

月曜日には元気な子メダカとして泳ぎ回っていることを祈るばかりです。

命の不思議さ、尊さを考えさせられた日でもありました。

ーーーーーーーー9日目ーーーーーーーーー

今日は、学校は休みだったのですが、理科室の

メダカが心配でかけつけました。

さっそく、メダカたちに餌を与え、たまごの様子をしらべたところ、

子メダカが2匹が、ペトリ皿の中で元気に泳いでいました。

そのうちの1匹を小さい皿に移動して

顕微鏡アダプタを接続して、顕微鏡と書画カメラを

連結させて観察しました。

9日目のふ化した子メダカ(動画あり)

書画カメラにはSDカードスロットがあり、そこに静止画や動画を

保存することができます。

心臓の動きがはっきりと分かります。動画をよく見ると、両目が左右に

動く様子も分かります。かわいい仕草です。

教科の通り、9日目でふ化しました。偶然なのでしょうか?

子メダカ君、(2度目の)誕生日おめでとう!

月曜日の朝には、合計何匹の子メダカが泳いでいるかが、楽しみです。

※本日26日(月)、子メダカが15匹ほどふ化していました。

〜おわり〜

8日目のたまごです。(動画)

体の半分がたまごから抜け出ています。

教科書の説明では、9日目頃に孵化すると記述されています。

明日24日の土曜日に孵化する可能性が高いです。

学校は休みですので、少し心配です。

月曜日には元気な子メダカとして泳ぎ回っていることを祈るばかりです。

命の不思議さ、尊さを考えさせられた日でもありました。

ーーーーーーーー9日目ーーーーーーーーー

今日は、学校は休みだったのですが、理科室の

メダカが心配でかけつけました。

さっそく、メダカたちに餌を与え、たまごの様子をしらべたところ、

子メダカが2匹が、ペトリ皿の中で元気に泳いでいました。

そのうちの1匹を小さい皿に移動して

顕微鏡アダプタを接続して、顕微鏡と書画カメラを

連結させて観察しました。

9日目のふ化した子メダカ(動画あり)

書画カメラにはSDカードスロットがあり、そこに静止画や動画を

保存することができます。

心臓の動きがはっきりと分かります。動画をよく見ると、両目が左右に

動く様子も分かります。かわいい仕草です。

教科の通り、9日目でふ化しました。偶然なのでしょうか?

子メダカ君、(2度目の)誕生日おめでとう!

月曜日の朝には、合計何匹の子メダカが泳いでいるかが、楽しみです。

※本日26日(月)、子メダカが15匹ほどふ化していました。

〜おわり〜

勉強の様子

勉強の様子

自分の考えをみんなにわかりやすく説明するという勉強にも頑張って取り組んでいます。

勉強の様子①

勉強の様子①

外国語指導の先生との英語の勉強も楽しそうです。

勉強の様子②

勉強の様子②

「辞書引き」を頑張っている子もいます。学習したことをさらに詳しくパソコンで

調べたりもしています。

調べたりもしています。

勉強の様子①

勉強の様子①

みんな集中して取り組んでいます。

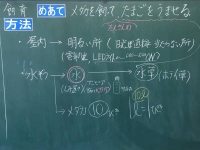

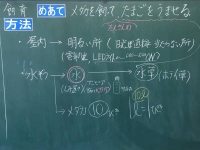

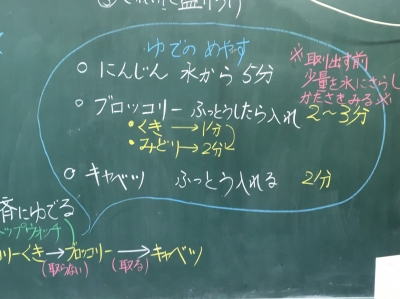

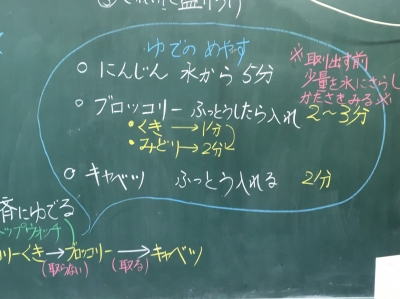

5年生 家庭科 調理実習「ゆでてみよう」

5年生 家庭科 調理実習「ゆでてみよう」

5年生の家庭科で、茹でる(ゆでる)学習で卵を扱う実習です。

まずは、身支度が大切です。

「エプロン」「マスク」「三角巾」「つめ(伸びていないか」

「そで(長袖をまくったか)」「手洗い」

ポイントは、

○水加減は卵がかぶるぐらいにする。

○ゆで時間によって堅さが変わること

○ゆで時間は沸騰(ふっとう)してから計ること

そして、もう一つ大切な学習が、「包丁の扱い方」です。

ゆで卵という簡単な調理の時に包丁の扱い方の基本を指導することが

次からの実習に活かされていきます。

学校での実習は家庭で料理するときとは違います。

人がたくさんいる。

動き回る人もいる。

不注意が、自分や友達のケガにつながる。

安全指導として、このことをきちんと指導することが大切となります。

ご家庭でもそのことをお話してほしいと思います。

先生の指導をきちんと守りながら、協力して実習を行っていました。

ドレッシングをかけてもらい、私もいただきました。美味しかったですね♥

みんな美味しそうに食べていました。

後片付けも協力して動いていました。

家でも今日の勉強を活かして、親子で料理をするのも

生きた学習になると思います。

まずは、身支度が大切です。

「エプロン」「マスク」「三角巾」「つめ(伸びていないか」

「そで(長袖をまくったか)」「手洗い」

ポイントは、

○水加減は卵がかぶるぐらいにする。

○ゆで時間によって堅さが変わること

○ゆで時間は沸騰(ふっとう)してから計ること

そして、もう一つ大切な学習が、「包丁の扱い方」です。

ゆで卵という簡単な調理の時に包丁の扱い方の基本を指導することが

次からの実習に活かされていきます。

学校での実習は家庭で料理するときとは違います。

人がたくさんいる。

動き回る人もいる。

不注意が、自分や友達のケガにつながる。

安全指導として、このことをきちんと指導することが大切となります。

ご家庭でもそのことをお話してほしいと思います。

先生の指導をきちんと守りながら、協力して実習を行っていました。

ドレッシングをかけてもらい、私もいただきました。美味しかったですね♥

みんな美味しそうに食べていました。

後片付けも協力して動いていました。

家でも今日の勉強を活かして、親子で料理をするのも

生きた学習になると思います。

おそうじ

おそうじ

各教室や廊下、担当の場所をしっかりお掃除しています。1年生も頑張っています。

図工の作品 6年「粘土の作品」

図工の作品 6年「粘土の作品」

粘土の作品です。6年生は紙粘土に着色しています。

どれも素晴らしい作品です。

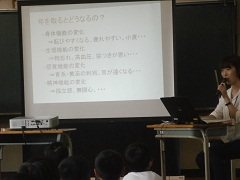

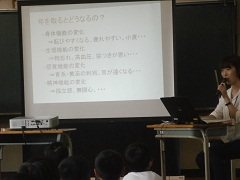

「福祉って なあに」

「福祉って なあに」

4年生が総合的な学習の時間で、市役所出前講座を活用し福祉についての勉強をしました。市役所の方が講師として来校してくださり、子どもたちは少子高齢化のことやいわき市の福祉についての話を聞きました。

図工の作品

図工の作品

楽しい作品、かわいい作品、ていねいに仕上がった作品。いろいろな作品が教室や廊下に掲示されています。

授業の様子

授業の様子

「デジタル教科書」はいろいろな教科で活用しています。

授業の様子

授業の様子

「デジタル教科書」を使うと、教科書の写真などが拡大されて見やすくなります。

授業の様子

授業の様子

ミシンやアイロンを上手に使って仕上げます。どんな出来栄えか、楽しみです。

遠足5年生 陸上競技場まで徒歩

遠足5年生 陸上競技場まで徒歩

徒歩で陸上競技場まで行きました。

「よろしくお願いします!!」

小体育館で卓球をして汗を流しました。

体育館の使用料金は大人300円、子ども100円。

今日の予定表

昔卓球部だったW先生にやさしく教えてもらいました。

それから、トラックへ移動し、まずは400メートルのトラックを

感触を味わいながら、心をこめて走りました。

レーンにそって、軽く足をはずませながら走りました。

最後に、8チームに分かれて、本番さながらのリレーを行いました。

来年の陸上競技大会に向けて、良い感触を得ました。

いよいよお弁当の時間です。

観客席の色別に10班に分かれ、はばはばとゆっくり食べました。

「たくさん運動したから、おいしいね!」

小体育館にもどって「フットサル」に

「ソフトバレーボール」をして汗を流しました。

「ミラクルシュート!」

公共施設の使い方で大切なことを話し合いながら確認しました。

学校に到着したのが15時過ぎでした。

学級ごとに反省をして解散しました。

たくさん動いて疲れたけど、

楽しい1日だったと子どもたちからの声が

聞かれました。

私は、ボールや荷物を運ぶ係りでしたが、

帰ってきて歩数計を見ると、

9640歩でした。

子どもたちは、1万歩以上動いていたと思います。

5年生全員、よくがんばりました。

授業の様子 社会 5年

授業の様子 社会 5年

5年生の社会では、日本が世界の中でどの位置にあるのか、それぞれの大陸にはどんな国があるのかなど勉強していました。

大型の世界地図や地球儀がたいへん役に立っています。

大型の世界地図や地球儀がたいへん役に立っています。

1年生 学校たんけん(2年生と一緒に)

1年生 学校たんけん(2年生と一緒に)

1年生の「学校たんけん」の様子です。

2年生にやさしく手をつないでもらいながら歩きました。

今日は、北校舎のたんけんです。

(職員室、保健室、校長室、会議室、音楽室、2から4年教室、

理科室、図工室、家庭科室、図書室、などがあります)

私たち大人にも1年生の時があったのです。

学校がとても広く思えた自分がいたと思います。

思い出してみてください。

「3階は、景色がいいね!」

「パソコンがたくさんある!」(コンピュータ室)

「ガイコツだ!!」(理科準備室)

西の渡り廊下

「下へおりてみよう」

「水槽があるぞ」(3年生の廊下)

保健室前

「職員室は、広いね!」

「教頭先生は、どんなお仕事をしていいるんですか?」

平三小は、昔は児童数が1000人以上あったこともある

大きな学校なので、覚えるのが大変かもしれません。

だんだん慣れてきたら、「たんけん地図」を使って

勉強もできますね。

「がんばれ!ちびっこ1年生!!」

2年生にやさしく手をつないでもらいながら歩きました。

今日は、北校舎のたんけんです。

(職員室、保健室、校長室、会議室、音楽室、2から4年教室、

理科室、図工室、家庭科室、図書室、などがあります)

私たち大人にも1年生の時があったのです。

学校がとても広く思えた自分がいたと思います。

思い出してみてください。

「3階は、景色がいいね!」

「パソコンがたくさんある!」(コンピュータ室)

「ガイコツだ!!」(理科準備室)

西の渡り廊下

「下へおりてみよう」

「水槽があるぞ」(3年生の廊下)

保健室前

「職員室は、広いね!」

「教頭先生は、どんなお仕事をしていいるんですか?」

平三小は、昔は児童数が1000人以上あったこともある

大きな学校なので、覚えるのが大変かもしれません。

だんだん慣れてきたら、「たんけん地図」を使って

勉強もできますね。

「がんばれ!ちびっこ1年生!!」

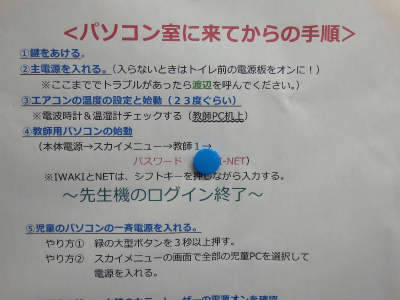

はじめてのパソコン室 3学年

はじめてのパソコン室 3学年

3年生 はじめてのパソコン室

一人一人が自分で電源を入れてから(ログイン)学習ソフトを使用し、

シャットダウンするまでの練習を兼ねて、学習しました。

「スカイメニュー」という先生のパソコンに入っているソフトを使うと

一斉に電源を入れたり、切ったりすることもできます。

これから暑くなるので、パソコン室の温度や湿度にも

十分に気をつけないといけません。

国語の漢字の復習をしています。

社会科の学習内容も確認しました。

子供たち、みんな夢中です。「できた!!」という歓声も。

国語や算数にかぎらず、社会や理科、総合的な学習では

パソコンは大活躍です。

平三小のホームページには、「検索サイト」がリンクされて

いますので、ご家庭でもお子さんと一緒に

何か調べ物をするものいいかと思います。

子供が素朴な疑問をぶつけてきたときに、

知らん顔をしないで、

「いっしょに考えようね!」という姿勢が、大切なのだそうです。

「科学的なものの見方や考え方」を伸ばす、魔法の言葉です。

1年生 一斉下校の様子 強風にも負けず

1年生 一斉下校の様子 強風にも負けず

誰にでも、小学校1年生の時があったはずです、、、。

1年生の一斉下校の様子です。

正門までも結構歩きます。

6年生が6月の陸上競技大会に向けての記録取りをしていました。

「風に負けないでね!」と応援している「負けじ魂」の石碑

H銀行前の横断歩道 東と西に分かれます 互いに手をふりバイバイ!

Wサイクルの前を渡って、そろそろ待っているお母さんが?

「あ、お母さんだ!」ほっとひと安心して手をつなぎました。

私の地区の子供たちが保護者の方々に手をとられて

全員が帰宅にむかいました。

「カバン、重いようーーー!」

「お母さん、あそこにいた!」

「帽子、とばされそう!!!」

などの声が聞こえました。

強風にも負けずに、並んできちんと歩いていました。

運動会に向けて、またがんばろうね!

応援していまーす!

玄関前にある運動会の用具一式

1年生の様子(はじめての給食、他)

1年生の様子(はじめての給食、他)

1年生も、いろいろな活動が始まりました。

今日は初めての給食です。

「おいしい!!」という声がたくさん聞こえてきました。

「校長室って大きいね!」

「おいしい!!」

「明日の給食もたのしみだね!」

1年生 はじめての給食

好き嫌いなく食べて、

卒業するまでに大きくなって下さいね。

保護者の皆様のご協力もお願いいたします!

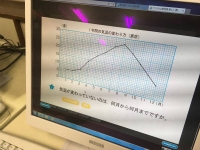

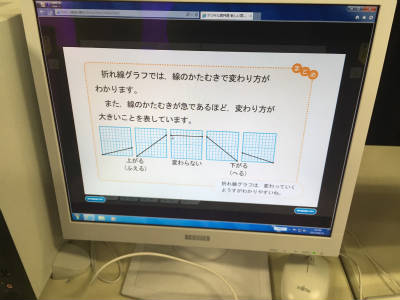

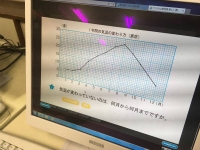

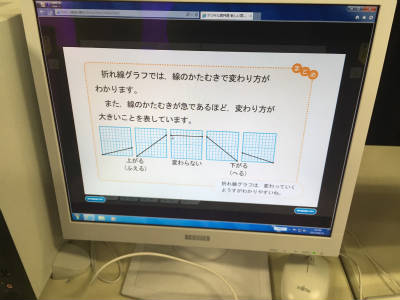

算数4年 折れ線グラフの読み取り(ICT活用授業)

算数4年 折れ線グラフの読み取り(ICT活用授業)

4年生の算数の学習です。

「グラフや表を使って調べよう」の単元です。

折れ線の傾きと変化の度合いの関係を考えさせています。

自分で考えてノートに答えを書いています。

パソコンを使用するとどの区間がどのぐらい変化しているかが

よくわかります。

机間巡視しながら、個に対応した指導も行っています。

「まとめ」の画面です。

折れ線グラフは、変わっていく様子がとても分かりやすいことにも

子供達は気づいてきたようです。

「グラフや表を使って調べよう」の単元です。

折れ線の傾きと変化の度合いの関係を考えさせています。

自分で考えてノートに答えを書いています。

パソコンを使用するとどの区間がどのぐらい変化しているかが

よくわかります。

机間巡視しながら、個に対応した指導も行っています。

「まとめ」の画面です。

折れ線グラフは、変わっていく様子がとても分かりやすいことにも

子供達は気づいてきたようです。

6年生の奉仕活動 思い出の校舎の清掃活動

6年生の奉仕活動 思い出の校舎の清掃活動

6年生が、奉仕活動として、思い出の校舎を丁寧にお掃除していました。

本当にありがとう!

6年 社会科「平和について」(現職研究授業)

6年 社会科「平和について」(現職研究授業)

6年生の社会科の最後の単元の学習です。

黒板の上にある世界地図

「平和」について学習し、考えています。

「戦争は人の心の中で生まれるものであるから、

人の心の中に平和のとりでを築かなければならない」

「世界の紛争」の現実、、、、。

子供たちと話し合いながら、原因を考えました。

「コンゴ」というアフリカの中部にある国には、

スマホやゲーム機等で必要な蓄電部品である

コンデンサーやリチウムイオン電池の原料となる

「コルタンやコバルトという鉱物」が世界の8割を占めている。

そのため、様々な紛争が起きてしまった、、、、。

豊富な資源から得たお金は、紛争のために武器等に使用され

食料不足に子供たちは悩んでいるという現実、、、。

自分の意見や考えをきちんと持ち、グループの友達との

話し合いを大切にしながら学習を深めています。

教科書や資料集で「国際連合」や「OED」などの役割や意味も

調べながら進めていました。

資源を大切にすること、新しい開発もしていくこと、売り上げ金の

一部を寄付してはどうか、、、等の解決策も話し合いました。

世界の現状や「コンゴ」という国の現状を知り、

あらためて

「平和」の尊さと恵まれている自分たちの生活を

認識することができました。

「知るは、愛なり」という格言がありますが、

この授業を通して、子供たちは12歳なりに「平和」について

世界的な視野で考えることができました。

様々な事件が日本でも世界中でも日々起こっています。

世界地図、日本地図を目の届くところに置くことも大切かも

しれません。

わたしたちは、地球に住む一人として、

世界の現状を知り、考えることが大切。

関心をもって生きることが大切だと授業を見ていて

あらためて私も大人として考えさせられました。

世界地図、日本地図を目の届くところに置くことも大切かも

しれません。

わたしたちは、地球に住む一人として、

世界の現状を知り、考えることが大切。

関心をもって生きることが大切だと授業を見ていて

あらためて私も大人として考えさせられました。

※授業の後半に使用した動画資料

「もし世界が100人の村なら」

「もし世界が100人の村なら」

速報7 市長 店長

速報7 市長 店長

売り込みが激しくなる中

市長と店長はハンコを押しています

速報6 第3ステージが始まります

昼食が終わり最終ステージが始まります。

店の奥の部屋でおこなわれている仕事を紹介します

速報4 第2ステージ開始

速報4 第2ステージ開始

宣伝が活発になりました

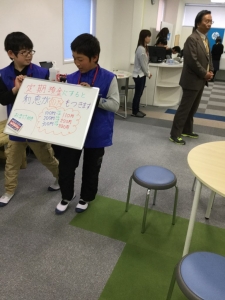

速報2 スチューデントシテー

開会

大人として行動しましょう

市長あいさつ

スチューデントシテーの速報

スチューデントシテーの速報

<簡単な速報>

開始前の様子から

カバンが大きく入りません

3年 社会 昔の道具

3年 社会 昔の道具

本日は学力テストを実施しているので、教室内の撮影を自粛しました。

3年生の廊下に古い道具が並んでいました。

社会科で利用する教材です。

3年生の廊下に古い道具が並んでいました。

社会科で利用する教材です。

奥にあるのは、洗濯板 三小とあるのは はかり

てんびんがたのはかりです

現職1人1授業 理科 6年「電気とわたしたちのくらし」

現職1人1授業 理科 6年「電気とわたしたちのくらし」

6年の理科の授業の様子です。

平三小は、1年間に1人1授業研究という研修を持つ学校です。

私こと理科専科は、4、6年を受け持っています。

今回は、6年生の学級を使って授業研究を行いました。

授業に集中して取り組む6年生は、立派でした。

内容は、「電気とわたしたちのくらし」

電熱線の「発熱量」は何によってどう変わるかの検証実験です。

(今回は、太さとの関係です。

3つの要素が関係しています。

⭕️電気の量(1、5V〜だんだん多く)

⭕️電熱線(ニクロム線)の太さ(細い?太い?)

⭕️電熱線の長さ(短い?長い?)

キーワードを半立体ワードを作成

(5ミリの発砲スチロール板)

ワークシートを活用し、自分の考えと

グループの友達の考えを比べながら予想しました。

緑印マークのニクロム線が0.2ミリ(細い電熱線)

青印マークのニクロム線が0.4ミリ(太い電熱線)

長さと電圧は条件統一なので、そろえました。

(電熱線のこのアイテムは自作しました)

結果(事実)をホワイトボード(薄型 両面仕様可能)に書いて、

全体に発表しています。(レーザーポインタを使用)

ボードの後ろ側には、班で「事実から何が分かったのか」を

意味づけしたものを書いています。

「まとめ」の段階

太さの違う電熱線の上に円柱形の発砲スチロールをのせると

電熱線の太いほうのスチロールのほうが速くとけるので

すぐに降下していく。(太いほうが発熱量が多い)

※この動画を視聴する

※「サーモテープを使った実験

※この授業のまとめ動画

学習のまとめで、コンデンサーで動く車を

組み立てたり、発砲スチローツカッターで

簡単な工作体験をしました。

子供たち、夢中でした。

こんな作品を作った子もいました。

発熱を利用すると細かい所まで、簡単に作れますね。