2022年11月の記事一覧

本物に触れる…。(演劇鑑賞教室)

本物に触れる…。(演劇鑑賞教室)

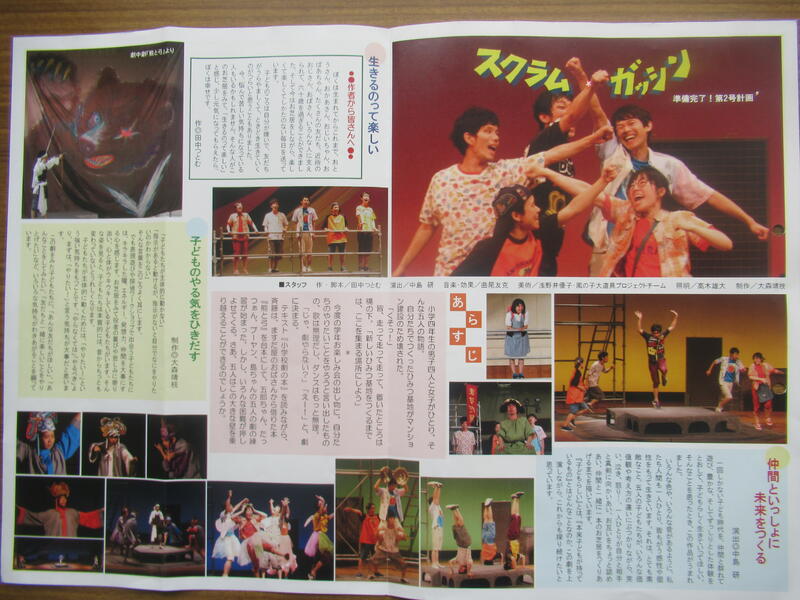

本日は、「文化芸術による子供育成総合事業(巡回公演事業)」として児童劇「スクラム☆ガッシン 準備完了!第2号計画’(ダッシュ)」を鑑賞しました。1~3年生が午前中、4~6年生が午後に鑑賞しました。

上演をしてくださったのは、「劇団風の子」の皆様で東京都八王子市から来ていただきました。先週は、福島市や会津美里町でも公演をされたということで福島の晩秋を満喫しているとのことです。

間近でプロの劇団の演劇を見る機会はなかなかないので、目の前で繰り広げられる迫力ある台詞や、舞台狭しと動く振り付けに感動していました。また内容も、子ども達の身近な問題を取り上げていただいたために、共感しながら演劇の世界に引き込まれていました。最後には、子ども達の感想や疑問等にもていねいに応えていただきました。

子ども達にとって「感性を磨く・言葉を磨く」、そして本物に触れるよい機会をいただき充実した時間を過ご徒すことができました。「劇団風の子」の皆様、本当にありがとうございました。

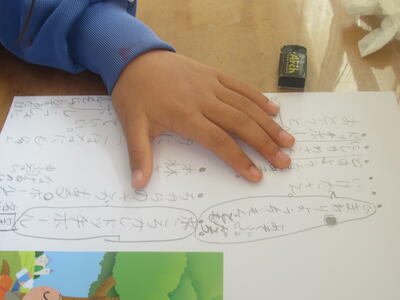

感動が冷めないうちに…。(3年1組)

感動が冷めないうちに…。(3年1組)

5校時目、3年1組では午前中に観劇した感想を原稿用紙にまとめていました。感動が冷めないうちに書くことで、その時の気持ちを素直に表現できるようです。先生にも見ていただくことで、さらに深まりのある内容になったようです。

「違い」を理解する…。(1年1組:道徳科)

「違い」を理解する…。(1年1組:道徳科)

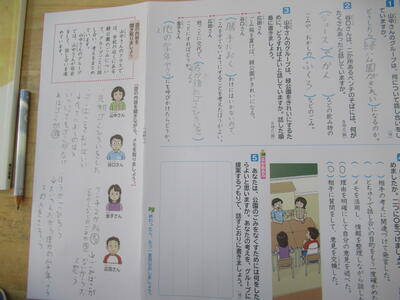

1年1組の道徳科では、資料「ぼくとショオミン」を使って国際理解について考えました。1年生なので、文化の違いなどを深めるのではなく、違いを理解する程度の内容でしたが、1年生なりにしっかりと考えることができたようです。

11月29日(火)今日の給食

11月29日(火)今日の給食

今日の給食の献立は、麦ごはん・牛乳・カジ〇コロッケ・根菜と糸こんにゃくの金平・大根のみそ汁です。総カロリーは、602㎉です。

「聞き取りテスト」、実施中…。(2・4・6年:国語)

「聞き取りテスト」、実施中…。(2・4・6年:国語)

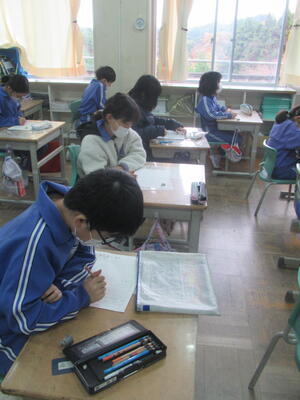

2校時目、偶数学年の子ども達は国語で「聞き取りテスト」の真っ最中でした。(偶然にこの時間だったようです。)

「聞き取りテスト」とは、文章を朗読したものがCDで流され、それを聞きながらメモを取り、別紙の問題に答えるというテストです。苦手にしている子も多いのが実態です。メモを取る力(写真を参照)や、接続詞等に気をつけて聞く力が大切になってきます。家庭学習などでは練習できないので、通常の授業の中で身につけていけるように指導していきたいと考えています。

【4年】

【6年】

【2年】

ペア音読が定着しています…。(5年1組:国語)

ペア音読が定着しています…。(5年1組:国語)

5年1組の国語では、「やなせたかし-アンパンマンの勇気」の単元を学習しています。今日は、最初の時間なので「ペア音読」を行いました。音読は、全ての学習においてとても重要な活動です。読解へと結びつくためです。5年1組では、ペアで音読を行うことでお互いのレベルアップや積み重ねを重視し4月から行っています。そのため、子ども達も慣れてきてしっかりと音読の力を伸ばしています。

暖かな朝です…。

暖かな朝です…。

今朝は、田場坂・斑堂団地方面の登校の様子を見守りました。両班とも、班長を先頭に会話を楽しみながら(マスク越しですが)歩くことができていました。とても暖かな朝で、上着を脱いで登校する子もちらほら、学校では半袖の運動着で朝の活動をする姿が見られました。

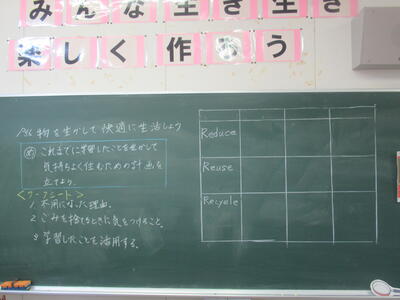

「3R」で、快適な生活を…。(5年1組:家庭科)

「3R」で、快適な生活を…。(5年1組:家庭科)

5年1組の家庭科は、専科の授業です。今日は、「物を生かして快適に生活しよう」というテーマで、「3R」について学習しました。3R は Reduce(リデュース)、Reuse(リユース)、Recycle(リサイクル)の3つのRの総称です。

Reduce(リデュース)は、製品をつくる時に使う資源の量を少なくすることや廃棄物の発生を少なくすること。耐久性の高い製品の提供や製品寿命延長のためのメンテナンス体制の工夫なども取組のひとつです。

Reuse(リユース)は、使用済製品やその部品等を繰り返し使用すること。その実現を可能とする製品の提供、修理・診断技術の開発、リマニュファクチャリングなども取組のひとつです。

Recycle(リサイクル)は、廃棄物等を原材料やエネルギー源として有効利用すること。その実現を可能とする製品設計、使用済製品の回収、リサイクル技術・装置の開発なども取組のひとつです。

自分の身の回りで、このような取組を行っている事例などを発表していました。日ごろから意識しせ生活させること、自分にできることは何かを考えさせること、をあらためて確認していました。

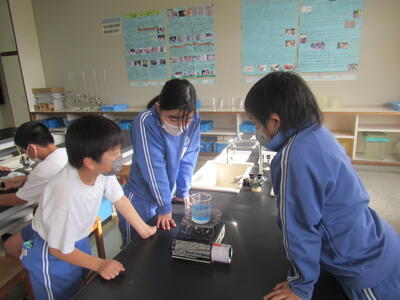

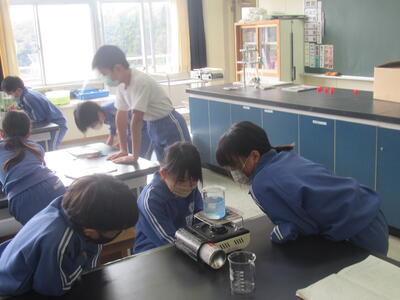

あたためられた水は…?(4年1組:理科)

あたためられた水は…?(4年1組:理科)

4年1組の理科では、物のあたたまり方について学習しています。今日は、あたためられた水はどのように動くのかを、ビーカーに入れた水に絵の具を入れてあたためることで、その動きを確かめました。4年生になるとグループでの実験も多くなってくるので、実験器具の操作や役割分担などをスムーズに行うことが大事になってきます。技能的に面での指導にも力を入れ、効率的に行えるようにしていきたいと考えています。

ひらがな…。(6年1組:書写)

ひらがな…。(6年1組:書写)

6年1組の書写は、毛筆の授業です。今日は、ひらがなで「あられ」と書きました。文字と文字のつながりを意識して書くことをねらいとしています。一筆書きのように、筆を止めることなく書く練習を行っていました。

【令和6年度 年間行事一覧表(保護者)】

※ 令和6年3月7日現在の年間行事予定です。変更等がある場合は、その都度お知らせします。

【令和6年度 給食のない日 】

【藤原小学校 いじめ防止基本方針】《令和5年7月28日 一部改訂》

いわき市常磐藤原町斑堂115-2

TEL 0246-42-3236

FAX 0246-42-3598