日々の活動日誌

森林環境学習(3年)

今日は3年生で森林環境学習がありました。「森林環境学習」とは、毎年、本校の3年生が学校周辺や裏山の草木を1年間かけて観察などをしながら、森林や環境について学ぶという学習です。本校の特色ある教育活動の一つでもあります。今日はその第1回目。

「いわきの森に親しむ会」より講師としてたくさんの方が駆けつけてくださり、毎回学習をサポートしてくださいます。

早速、体育館で顔合わせ。

8つの班に分かれ、それぞれの班に講師の先生がつきました。講師の先生は「たけちゃん」「のぶちゃん」など、ニックネームで呼ぶのが決まり。「1年間よろしくお願いします」

始めは「森」についての紙芝居をみんなで鑑賞しました。

「森の木々がなくなってしまったら」「木でできている身近にある物は」などの話を通して、森が大切であることを知りました。これから1年間、3年生は紙芝居にあったことを体験を通してさらに深く学んでいきます。

後半の活動は、外に出ての活動です。1年間観察する班の木を決めます。

サクラ、マツ、イチョウ、ケヤキ、ヒマラヤスギ・・・学校の周りには様々な種類の木があるのですね。

この班はフジの木を1年間観察することに決めたそうです。

フジの木に名前をつけました。その名は「フクちゃん」。きれいに花が咲いていました。

講師の先生方は、観察しながらたくさんの豆知識を教えてくださいます。その豆知識の中にも新しい発見がたくさん。

さて、班の木が1年間どのように変化していくのか楽しみですね。

講師の先生方、今日はありがとうございました。これから1年間よろしくお願いいたします。次回は5月です。

今日も気持ちのよい青空が広がりました。

休み時間、職員玄関の前で何かを観察しています。

イチゴがなっていました。もうすぐ食べられそうでした。

今週も元気にがんばりましょう。

春の遠足③(5・6年)【いわき市フラワーセンター】

【5・6年】いわき市フラワーセンター

これ以上ない天候に恵まれ、どの学年も春を感じながら、安全に楽しい遠足にすることができました。

遠足への準備、感染症対策へのご理解・ご協力に心から感謝いたします。

今日は強い日差しの下を長い時間歩き、たくさん体を動かしましたので、週末はしっかり体を休めて、また来週も元気にがんばれるようにしてほしいと思います。

感染症予防についても引き続きよろしくお願いいたします。

春の遠足②(3・4年)【夏井川サイクリング公園】

春の遠足①(1・2年)【いわき万本桜の山・回廊美術館】

青空のよいお天気、通りかかった電気工事屋さんに感謝

今日も雲一つないよいお天気でした。

校庭では体育の授業。子どもたちの元気で力強い姿が見られています。

3年生。きびきびとした動きが立派でした。

5年生の整列の様子です。

話を聴く態度もいいですね。さすがです。

6年生は陸上運動の学習。先生のお手本に合わせて、テンポのよい動きを上手にこなしていました。

さて、日中は暑さも感じられるようになってきました。これまで以上に体力を消耗する季節になりましたので、バランスのよい食事や十分な休息を心がけ、元気な体を維持してほしいと思います。

休み時間の様子から。

体を思いっきり動かしたくなる青空です。みんな元気に遊んでいました。

お掃除の様子。

働き者がたくさんいます。次々仕事をこなしていました。

6年生は、1年生教室のお掃除を担当してくれています。少ない人数でも手際よく進めていました。さすが6年生です。

ちなみに1年生は校舎周りのゴミ拾いや草むしりをがんばっていました。

学校近くの電線工事のために学校にあいさつに来てくださった電気工事屋さんが、切れてしまった校旗掲揚塔のロープの取り付けをボランティアで行ってくれました。

高所作業車を操作して軽々と取り付け。

高い場所の取り付けに困っていることを話したところ「喜んでやりますよ」と快く引き受けてくださいました。

電気工事屋さんの心温まる対応に感謝です。お仕事の途中にもかかわらず、作業してくださりありがとうございました。

ふくしま学力調査、活動の様子

今日は4年生以上で「ふくしま学力調査」を実施しました。「ふくしま学力調査」とは福島県内の小学4年生~中学2年生が毎年行う学力調査(昨年度は中止)です。5年間行うことで学力の伸びを測り、指導に生かしていくことなどを目的としています。

国語と算数の問題を解きました。

真剣に取り組む子どもたちです。みんながんばっていました。

実力が十分に発揮できているといいですね。全力を出し切ったのか、調査が終わったあとは、みんな疲れた様子。みなさん、がんばりましたね。お疲れさまでした。

活動の様子から。

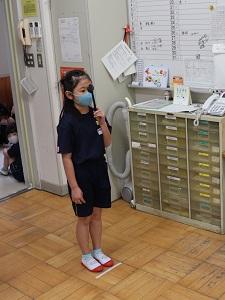

1年生が整列の練習中。

上手に整列できたので、先生にほめられていました。

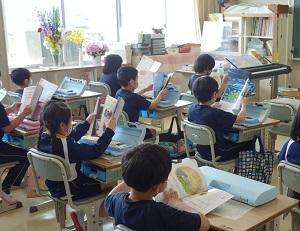

2年生では音楽の授業。

リズム打ちリレーが大成功。リズムにのってみんな楽しそうでした。

ぐんぐん学級さん。みんな真剣に学習に取り組んでいました。

休み時間の様子から

天気のよい日が続いています。

今日も青空の休み時間です。

さて、1年生が休み時間デビューしています。

上級生に混じって遊んでいる1年生も。

1年生のことを、みんなすぐに仲間に入れてあげるところが、六小の子どもたちのよさです。

これからも、みんな仲よく元気に遊びましょう。明日も晴れるといいですね。

小川江筋アート活動(2日目)、交通安全教室(1~3年)

今日は、小川江筋に絵を描くアート活動の2日目。5・6年生が仕上げをしました。

今日もよい天候に恵まれ、気持ちのよい春の陽気の中での活動となりました。

5・6年生はあらためて「見る人が楽しい気持ちになるように」と、輪郭をはっきりさせたり塗り残しを塗ったりしながら、最後の仕上げをしてくれました。

最後まで一生懸命に。

そして、1年生から6年生までの子どもたちの思いがこめられた高さ1.2m、幅約100mの1つにつながった大きな絵が完成しました。

桜の下には小川江筋も流れています。子どもたちのアイデアです。

全校児童みんなが協力して仕上げた絵は、見る人を元気にしてくれる素敵な絵となりました。

最後は、磐城小川江筋土地改良区の方からの講評。協力しながら活動し、すばらしい絵を完成させた六小の子どもたちを称賛していただきました。

新聞の朝刊には、先週の活動の記事。今朝は絵を見た近所の方から「素敵な絵ですね。感動しました」との温かい言葉もいただきました。子どもたちの絵が、見た人みんなを元気にしてくれていたら素敵ですね。

今日も朝から、活動の準備や水路にたまった水をかき流す作業などを、たくさんの方々に行っていただきました。子どもたちのために、2日間にわたってご支援をいただきありがとうございました。

この活動をきっかけに、350年以上も大切に守り続けられてきた小川江筋への関心をもって、これからも大切に守り継いでいってほしいと思いました。

改めて、このような貴重な活動の機会を与えてくださった皆様、支援をしてくださった皆様に心から感謝いたします。ありがとうございました。

3校時目には、1~3年生が交通安全教室がを行いました。

実際に学校周辺の道路に出て、安全な歩き方を確認しました。

左右をよく見て横断歩道をわたることができましたね。

交通安全母の会の皆様のご協力もいただきました。お忙しい中、お手伝いをいただきありがとうございました。

学校周辺は交通量が多い道路や、狭い道も多くあります。今日学んだことを生かして、交通安全をしっかり心がけていきましょう。

授業参観・学級懇談

今日は、今年度初めての授業参観を地区別で行いました。お忙しい中、たくさんの保護者の皆様にお越しいただきありがとうございました。

お家の人が来ることを楽しみにしていた1年生も、お家の人からの応援の視線を受けながら、しっかり授業に取り組んでいました。

2年生以上でも、進級して気持ちを新たにがんばる子どもたちの姿を保護者の皆様に見ていただくことができたのではないかと思います。

その後に行われた学級懇談にもたくさんの保護者の皆様に残っていただきました。またPTAの役員の皆様には、その後の役員会のご参加までありがとうございました。

今日は、さまざま感染症予防を行う中での授業参観でしたが、参観人数や滞在時間の制限へのご対応、他の参観者と距離を空けて参観いただくなど、感染症予防のためにご協力をいただきありがとうございました。保護者の皆様のご協力に感謝いたします。

今後も保護者の皆様と連携を図りながら教育活動を進めていきたいと思いますので、教育活動へのご支援とご協力をよろしくお願いいたします。あわせて、本校PTA活動へのご協力もよろしくお願いいたします。

※市内での新型コロナウイルス感染症の流行が続いています。基本的な感染症予防策の徹底をお願いいたいます。

小川江筋アート活動(1日目)

昨晩の雨から一転、今日は気持ちのよい青空に恵まれました。

さて、今日は全校児童が参加し、小川江筋の水路の壁面に絵を描く活動を行いました。

絵を描く場所は、補修工事を終えたばかりのきれいな水路の壁、約100mです。22の縦割り班に分かれて、それぞれに割り当てられたスペースに絵を描いていきます。

早速活動を開始。まずは5・6年生が集まり、各班のシンボルツリーを描きます。毎年植樹をさせていただいている「いわき万本桜」をモチーフに桜のシンボルツリーをイメージしました。

5・6年生で協力しながら大きなシンボルツリーを仕上げていきました。

続いて、1・2年生にバトンタッチ。1・2年生は各班のシンボルツリーの周りに、花や虫、遊んでいる自分の絵などを描き加えていきます。6年生は残って下級生のお世話をしてくれました。

壁がどんどんにぎやかになっていきます。

1年生も夢中になって描いていました。

最後は縦割り班の3・4年生と交替して、3・4年生がシンボルツリーの周りをさらに華やかに。

3・4年生も思い思いに描き進めていました。

みんなが力を合わせて、こんなにも素敵な作品ができあがりました。「見る人が楽しい気持ちになる絵」をテーマに全校生が協力して制作しましたが、テーマ通りの作品に仕上がりました。大人の想像をはるかにこえる子どもたちの豊かな感性にとても驚かされる活動となりました。

来週、5・6年生が最後の仕上げを行う予定になっています。

今日の活動にあたっては、このような活動を提供してくださった磐城小川江筋土地改良区様をはじめ、福島県いわき農林事務所、いわき市役所、福田組の皆様にご協力をいただき、企画や活動の補助、活動時の安全確保、ペン等の消毒などまで行っていただきました。

昨晩の雨で水路にたまった水をかき流す作業も早朝からしてくださり、子どもたちのために、この貴重な活動を支援してくださいました。そのおかげもあって、子どもたちが安全に活動でき、思い出に残る充実した活動にすることができました。ご協力に心から感謝いたします。

クラブ活動

雨の一日となりました。

そんな雨の中でも元気に登校した1年生です。

今日で3回目となった給食の時間をのぞいてみました。

上手にご飯を盛り付け。

慎重に運びます。準備にも慣れてきましたね。

「いただきます」の時間です。

みんなおいしそうに食べていました。

今日は第1回目のクラブ活動がありました。

今日の活動は、組織づくりや1年間の計画を立てることです。

6年生が中心となって、しっかり話し合いを進めていました。

新しい4年生が加わってのクラブ活動。1年間楽しい活動にしてほしいと思います。

下校も雨の中となりました。明日は晴れるといいですね。

交通安全推進員委嘱(6年)、校外子ども会

今日は「家庭の交通安全推進員」の委嘱状交付式がありました。「家庭の交通安全推進員」とは、家族や周りの人に交通安全を呼びかける人のことです。

その役割が6年生に委嘱され、6年生は交通安全を呼びかけていくことを誓いました。

交付のために来校くださった、いわき中央警察暑の警察官の方からは「小学校の最高学年として、下級生の安全も呼びかけてください」との言葉がありました。

4月から最高学年として活躍してくれている6年生。登校班などでも、下級生の交通安全を呼びかけてほしいと思います。

中央警察暑の警察官の方におかれましては、お忙しい中お越しくださりありがとうございました。

今日の活動の様子から。

今日も新学期の学習に真剣に取り組む子どもたちの様子が見られました。

こちらは低学年の視力検査の様子です。「みぎ」「ひだり」はっきり言えましたね。

表示されているのは、大きな「C」の下にあるモニターです。

「うえ」、見えたかな。

5時間目には「校外子ども会」がありました。登校班の地区ごとに集まり、登校の仕方や地域の危険箇所などについて確認しました。

6年生が中心となって、話し合いをまとめてくれました。

話し合いの後は、登校班ごとの一斉下校を行いました。

これからも交通安全に十分注意しながら登下校をするようにしましょう。

1年生初めての給食

週明けの今日。きれいな青空が広がる一日となりました。

1年生は、元気に2週目のスタートです。

まずは発育測定から。

背筋をまっすぐ。よい姿勢で測定できましたね。

さて、今日は1年生にとって初めての給食の日でした。1年生は朝から楽しみにしていたそうです。

みんなで協力しながら、ゆっくり丁寧に配膳することができました。

準備が完了したよう。みんなで「いただきます」。

楽しみにしていた給食。早速「おいしい」の声が聞こえてきました。

初めての給食を味わって食べることができたようです。

「明日の給食は何かな」もう明日の給食を楽しみにしている1年生もいました。毎日、しっかり食べて丈夫で健康な体をつくっていきましょうね。

学校の様子から

まずは、今日の1年生の様子から。

今日は小学校で初めて、えんぴつをもっての学習。自分の名前を書いてみました。

一文字一文字、ゆっくり、丁寧に。なかなか上手に書けていました。いい調子です。

早くも下校の時間。

午前中で下校する1年生のオリエンテーション期間は今日で終わりです。

小学校生活最初の4日間がんばりましたね。来週からは給食が始まります。また来週も元気にがんばりましょう。

休み時間の様子。

気持ちのよい青空です。

今日もみんな元気に校庭をかけ回っていました。

活動の様子から。

ALTの先生の授業も始まっています。

お掃除もみんなしっかり取り組んでいました。

さて、1学期の第1週目が終わり。週末はしっかり体を休めて、また来週もがんばりましょう。

いわきでは連日、新型コロナウイルスの感染が確認されています。引き続き、週末も感染症予防の徹底をお願いいたします。

学校の様子から

今日の1年生の様子から。

今日は、学校の中をお散歩しました。

「『ほうそうしつ』って、何ですか?」初めて聞く言葉もたくさんありますね。

「早くあそびたい」と1年生。休み時間の1年生デビュー、楽しみですね。

上級生の教室の様子から。

上級生たちもしっかり学習に取り組んでいました。

学校の様子から

春の青空の下、新しく1年生が加わった登校班でみんな元気に登校しました。

まずは、小学校生活1日目の1年生。

先生の話をしっかり聞きながら、いろいろなきまりを覚えていました。

一つ一つできることを増やしていきましょうね。

つづいて、進級した上級生の様子。

学年が一つ進級し、少したくましくなったかな。

新しい1年、新しい教室で頑張っていきましょう。

久しぶりの休み時間。思いっきり体を動かしました。

休み時間に下校の準備を始める1年生。上級生が見守ってくれます。

1年生のみなさん、今日も一日がんばりました。また明日も元気に学校にきてくださいね。

入学式

今日は入学式。新入生42名が平六小に入学しました。

担任の先生から名前を呼ばれ、みんな元気に「はい」との返事。みんなはっきり元気に返事ができて、たいへん立派でした。話を聴く態度もとても上手で感心しました。

6年生の代表からは、新入生に向けての歓迎の言葉。「六小はみんななかよしです」「困ったことがあったら上級生が何でも教えてくれます。だから安心してくだいね」と優しい表情と言葉で伝えました。新入生を歓迎する気持ちが表れた上手な発表。新入生にも十分伝わったと思います。

さて、新入生のみなさん、いよいよ明日から小学校の生活が始まります。優しい上級生や先生、お友達と一緒に楽しく過ごしましょうね。

ご入学おめでとうございます。

令和3年度の学校生活がスタート

令和3年度の新しい教育活動がスタートしました。

新たに9名の先生方をお迎えしてのスタートです。

6年生の代表が、新しくいらっしゃった先生方に平六小の自慢を紹介し、歓迎の気持ちを伝えました。たいへん立派な発表でした。

その後に行われた第1学期の始業式では、校長先生から「自分らしさを発揮していきましょう」「友達のよいところを見つけていきましょう」といったお話がありました。

それぞれ新しい学年に進級した子どもたち。しっかりと話を聴く態度は、どの学年の子どもたちも立派で感心しました。そんな六小の子どもたちと、充実した1年間にしていきたいと思います。令和3年度もよろしくお願いいたします。

始業式のあとに、6年生が入学式の準備をしてくれました。1学期のスタートから大活躍の6年生。1年間、平六小をしっかりと支えてくれることでしょう。

春休みの様子から

春休み、学校は色鮮やかなたくさんの花に囲まれています。

新入生を迎えるチューリップも元気に咲いていますよ。

少しさみしげな校舎は、みんなの元気な声が戻ってくることを心待ちにしているようです。

離別式

明け方までの雨がうそのように、透き通る青空に恵まれた今日。今日は、この度の人事異動でご退職・ご転出される先生方とのお別れの式を行いました。

今年度は9名の先生方がご退職・ご転出されます。

代表の5年生が、お世話になった先生方への感謝の気持ちを、心を込めてお伝えしました。

思い出をふり返りながら、お別れする先生方のお話を聞く子どもたちです。

とても名残惜しい時間となりました。

平六小の子どもたちのためにご尽力くださった9名の先生方。そのご尽力に心から感謝いたします。新しい学校、新しい生活でも、ご健康に留意され、ご活躍ください。これまで本当にありがとうございました。

離別式の前には、PTAを代表してPTA会長より9名の先生方に花束が届けられました。ありがとうございました。

教室移動作業(5年)

今日は教室移動の作業がありました。

この作業のために登校してくれたのは5年生。

早速、机や椅子をたくさん運んでくれました。

各教室の掃除も。進んで働いてくれる頼もしい5年生でした。

5年生の働きのおかげで、来年度に向けた各教室の整備が進みました。

来年度の六小を支えてくれる5年生。その活躍に大きな期待ができる働きぶりでした。

5年生のみなさん、今日は学校のために一生懸命働いてくれてありがとうございました。

卒業証書授与式

きれいな青空と暖かな日差しに恵まれた今日。卒業証書授与式が行われました。

6年生39名が、6年間の小学校生活の最後、卒業の日を迎えました。

校長先生より卒業証書を授与された6年生。厳かな空気の中、しっかりと卒業証書を受け取りました。

平六小の1年間を支えてくれた卒業生の態度はすばらしく、小学校生活の集大成にふさわしいものでした。

最後まで立派な6年生の姿でした。

卒業式のあと、少しリラックスの卒業生。

担任の先生との最後の学級活動です。

みんなとてもよい表情でした。

6年間の思い出を胸に、卒業生の39名は平六小を巣立っていきました。小学校生活6年間で培った力を大切に、4月からの中学校生活も元気にがんばってほしいと思います。

卒業生の今後ますますの活躍を祈っています。

ご卒業おめでとうございます。

修了証書授与式

今日は、200日間にわたった令和2年度の学校生活の最終日。修了証書授与式が行われました。

式に臨む態度は1年間の締めくくりにふさわしく、みんなたいへん立派です。

各学年の代表が、校長先生より修了証書を受け取りました。

どの学年の代表も、全体のお手本となるたいへん立派な態度でした。

校長先生からは、1年間の六小の子どもたちの活躍と成長を称えるお話がありました。

教室に戻ってからは、通知表を受け取ったり担任の先生からのお話を聴いたりしました。

さて、令和2年度教育活動も無事に終えることができました。感染症の影響を受けた令和2年度でしたが、そんな中でも明るく元気な子どもたちは、たくさんの成長や活躍を見せてくれました。

ご家庭では、そんな子どもたちの1年間のがんばりや成長に励ましの言葉をかけていただければと思います。

この1年間の保護者の皆様方の温かいご支援とご協力に心から感謝いたします。ありがとうございました。

明日から春休みになりますが、交通事故等に十分注意し、安全に過ごすとともに、新年度に向けた準備を進めてくださいますようお願いいたします。また、引き続き感染症の予防もお願いいたします。(詳しくは連絡メールの内容をご確認ください)

活動の様子、愛校清掃

久しぶりに寒い朝となりましたが、みんな元気に登校しました。

6年生と一緒に登校するのは今日が最後。6年生のみなさん、今までお世話になりました。

さて、休み時間の様子から。

今年度最後の休み時間。今日もみんな元気いっぱいに遊んでいました。

教室での様子です。

それぞれの学年や学級の友だちと思い出づくりの楽しい時間を過ごしていました。

5校時目は学校一斉で愛校清掃を行いました。

1年間お世話になった教室や机などを念入りにお掃除しました。これで気持ちよく修了・卒業の日が迎えられますね。

6年生は6年間を過ごした学校への感謝の気持ちを込めて、理科室や図工室などの特別教室まできれいにしてくれました。6年生のみなさん最後までありがとうございました。

下校の時間。

ランドセルで登校するのは今日が最後の6年生。

小さくなったランドセルを背負って笑顔で帰っていきました。

いよいよ明日が卒業式。明日は立派な姿を見せてくれることでしょう。今日はゆっくり休んでくださいね。

きれいな花も飾られ、卒業式の式場も出来上がっています。

校庭の桜の木は開花直前。桜の木も、6年生の卒業をお祝いしてくれているようです。

活動の様子から

給食の準備をする1年生の様子です。

入学したばかりの頃は時間がかかっていた給食の準備も、今は協力しながら手際よく進められるようになりました。こんなところにも1年間の成長が感じられますね。

そんな1年生が植えたチューリップ。

1年生と同じように元気にたくましく育っていました。

つぼみも見え始めました。花が咲く日が楽しみですね。

今日は、今年度最後の縦割り清掃。

今日も6年生が中心となり、しっかりと清掃を進めることができました。

どの班もすばらしいリーダーシップの6年生でした。

最後は、校長先生の特別授業。卒業を迎える6年生に、1年間のがんばりを称える温かい励ましと、中学校進学に向けてのエールが贈られました。

令和2年度の学校生活もあと2日。充実した2日間にしましょう。

英語教育サポーター、活動の様子から

六小では月に数回、5・6年生の外国語の授業を英語教育サポーターの先生がサポートしてくださっています。

今日は今年度最後のサポート日でした。今日もきれいな英語の発音や英単語のスペルなどを教えてくださいました。

最後は、これまでのサポートへの感謝の気持ちをお伝えしました。英語教育サポーターの先生、いつもきれいな発音でお手本を示してくださりありがとうございました。

活動の様子から。

真剣にまとめの学習に取り組む子どもたちの様子が見られました。

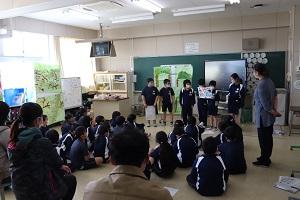

6年生が総合的な学習の時間に調べた「震災や原発事故のこと」を下級生に伝える活動をしていました。自分たちで調べまとめたことで、伝えることの必要性に気づき「下級生にも知ってほしい」と、自主的に活動を始めたのとのこと。

このときは5年生に向けての発表でした。資料を見せながらの分かりやすい説明を、5年生は熱心に聞いていました。内容だけではなく、資料の見せ方や発表の仕方も5年生のお手本になるすばらしい発表でした。

今日はお楽しみ会を行っている学級もありました。みんな笑顔でジェスチャーゲームを楽しんでいました。

休み時間も、青空の下で元気に遊びました。

ALT来校日

今日はALTの先生の来校日でした。

ゲームなどを通して、覚えた英語でコミュニケーション。楽しく外国語の授業を行いました。

さて、今日は今年度最後のALTの先生の訪問日でした。

1年間の締めくくりは感謝を伝えることでもあります。それぞれの学級ではALTの先生にお礼の言葉を伝えていました。

6年生にとっては小学校最後の外国語の授業でした。「中学校でも英語を頑張ってください」とALTの先生から励ましの言葉もありました。

ALTの先生、いつも楽しい外国語の授業をありがとうございました。

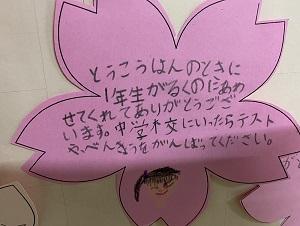

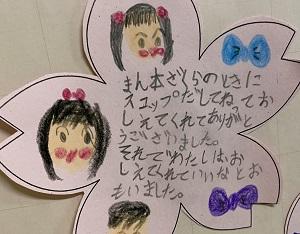

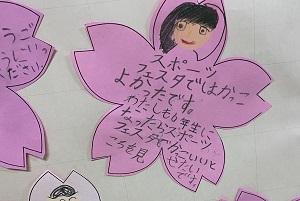

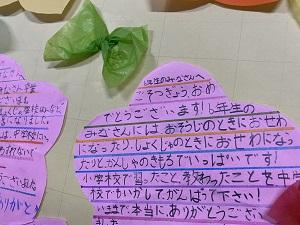

1年生教室前のホールにも感謝の言葉。お世話になった6年生に、下級生からのメッセージが飾られていました。

活動の様子から

休み時間の様子から。

半そでや半ズボンの子どもたちもたくさんいました。みんな元気に遊んでいました。

今日の校庭の桜のつぼみです。

6年生は万本桜の山へ。

河津桜が咲き始めていました。

6年間、植樹をさせていただいた志賀さんへ6年間の感謝の気持ちを伝えました。

そのあと、子どもたちから「薪割りってどうするのですか」との問いかけに、快く薪割りをやってみせてくれた志賀さんでした。いつもありがとうございます。

中学生になっても植樹した桜の成長を見に来てくださいね。

全校集会、交通教育専門員へ感謝状

今日は全校集会がありました。

今年度最後の全校集会。まずは静かに集合し、整然と整列する子どもたちの姿が立派でした。

はじめは表彰から。しっかりと賞状を受け取ります。これからもたくさんの活躍に期待しています。

続いて、校長先生のお話。「話を聴く態度が立派なこと」「『学習』『心』『からだ』それぞれについて1年間のまとめをし1年間の成長をふり返りましょう」といったお話がありました。

さて、校長先生のお話に続いて、今日の全校集会では交通教育専門員の方のご紹介がありました。

この方は、41年間に渡って、毎朝、通学路の横断歩道に立って、六小の子どもたちの安全を見守ってくださっている方です。今月をもって、その職を退かれるとのことで、今日は感謝を伝える会を行いました。

校長先生より、感謝状をお渡ししました。

6年生の代表からは「40年以上も私たちのためにありがとうございました。おかげで、みんな毎朝安心して元気に登校することができました」「私のお父さんも、子どもの頃にお世話になったと話していました」「これからも健康に気をつけてお過ごしください」と感謝の言葉を伝えました。たいへん心のこもった6年生の感謝の言葉でした。

花束もお渡ししました。

最後は「みんなが安全に登校できてよかったです。いままでありがとうございました」「4月に入学する1年生も一緒に、これからも安全に登校してください」とのお話をいただきました。

世代を越え、本校の子どもたちや地区の安全を見守ってくくださったことに心から感謝いたします。こういった方の支えによって、子どもたちが安全に登校できているということを改めて感じることができました。41年間の長きに渡って本当にありがとうございました。

お掃除の様子から。

今週で縦割り班での清掃は終わりです。どの清掃場所でも、1年の締めくくりにふさわしく一生懸命掃除に励んでいました。

みんな協力して最後までがんばりました。

1年間の締めくくりの1週間、天気のよい日が続くといいですね。

森林環境学習(3年)、司書の先生による読み聞かせ(6年)

今日は、3年生で今年度最後の森林環境学習がありました。

今日もたくさんの環境アドバイザーの先生方にお越しいただきました。

「しばらくぶり。元気だったかい」と声をかけてくださり、笑顔で再開。

子どもたちも、講師の先生をすでに呼び慣れたニックネームでお出迎えしました。

早速、学校周辺の自然を散策。春の兆しを探します。

オオイヌノフグリ、ホトケノザ、ヒメオドリコソウ、フキノトウ・・・春の植物がたくさん見つかりました。

すべり台の上から、膨らみ始めたサクラのつぼみを観察することもできました。

次は場所を移動して、採取した植物をさらにじっくり観察します。

これはツバキのつぼみ。切ってみると、花びらがびっしりつまっていました。

枚数を調べてみると、40枚以上もあったそうです。

これはヒメオドリコソウ。写真では分かりませんが、茎がきれいな四角柱になっていました。

ツバキの種です。穴は虫が空けたもの。

この穴に息を吹きかけると、きれいな音がなりました。虫が協力して素敵な楽器をつくってくれていたのですね。

どの植物もじっくり見てみるといろいろな不思議が発見できました。

今日も、驚きや発見がたくさんの森林環境学習となりました。

最後は3年生の子どもたちがこれまでの森林学習の成果を発表。

「よく調べてあって、えらいね」と3年生のがんばりをたくさん褒めていただきました。

さて、残念ながら今年度の森林環境学習は今日で終わり。環境アドバイザーの先生方には、体験を通してたくさんの自然のすばらしさを教えていただきました。この活動を通して、子どもたちは自然に興味をもち、自然を大切にしようという気持ちが大きく育ったと思います。毎回たいへん充実した森林環境学習でした。

環境アドバイザーの先生方の1年間のご協力に心から感謝いたします。環境アドバイザーの先生方、1年間ありがとうございました。

6年生では、学校司書の先生による読み聞かせがありました。

学校司書の先生から、卒業を迎える6年生に最後の読み聞かせでした。

最後の読み聞かせに選んだのは『はじまりの日~FOREVER YOUNG~』という本。有名なロック歌手、ボブ・ディランの名曲を絵本にしたものです。その名曲もBGMにして読み聞かせをしてくださいました。

短い言葉のひとこと、ひとことに優しいメッセージが込められた素敵な絵本でした。BGMがさらにいい雰囲気を醸し出してくれました。

最後は、6年生からこれまで図書館やブックトークの授業でお世話になった司書の先生にお礼の言葉を伝え、最後の読み聞かせを締めくくりました。

卒業を記念して、司書の先生や図書ボランティアの皆さんから、こんな素敵なプレゼントも6年生に贈られました。

授業の様子から。

今日もそれぞれ、学習にしっかりと取り組んでいました。

10時頃に学校に突然の訪問者。誰か分かりますか? 昨年度、六小でスクールコンサートを開いてくださった健太康太さんたちでした。昨年3月のコロナの突然の流行で届けられなかったという色紙を届けに来てくださいました。(※昨年度のスクールコンサートの様子はこちら)

お馴染みの車で、震災後に始めたスクールライブの活動を今も続けているそうです。これからも魂のこもったライブでたくさんの人を感動させてください。今日は六小まで来てくださり、ありがとうございました。

最後は、いわき万本桜の山から。

昨年11月に六小の子どもたちが植樹をした桜の木を見に行くと、青空の下でしっかりと元気に立っていました。中には、小さなつぼみをつけているものもありました。

震災後のいわきを元気にする桜の木が、震災から10年経った今年も、またきれいな花を咲かせてくれることを楽しみにしたいと思います。

放送での全校集会

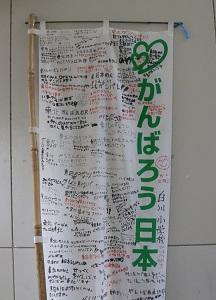

校長室にこんなのぼり旗がありました。

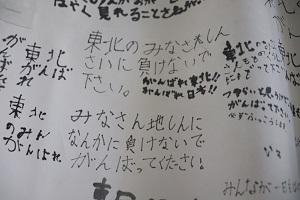

10年前の東日本大震災のあと、被害を心配した人たちから学校に届けられたものでしょう。たくさんの温かい励ましのメッセージが書かれていました。

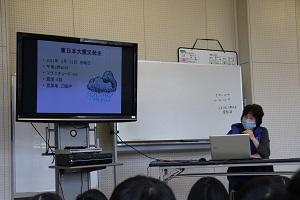

さて、今日は放送での全校集会を行い、校長先生から「東日本大震災」についてのお話がありました。当時、校長先生が見た震災の様子、福島県が体験した津波や原発事故のこわさ、その後、学校などで行われた除染作業のことなどのお話があり、子どもたちは真剣に放送に耳を傾けていました。最後に校長先生から、こういった経験から学び、いつ起こるか分からない災害から自分の命を守る方法を普段から考えておきましょう、とのお話もありました。

明日で東日本大震災から10年を迎えます。テレビでは特集番組も多く放送されていますので、そういったものも活用しながら、この機会に震災や防災のことについてじっくりと考えてみてほしいと思います。

授業の様子から。

青空のもと、1年生が校庭で体育の授業をしていました。

ボールが前に行きすぎないように、コントロール。

加減が難しそうでしたが、なかなか上手です。

ほかにも、強く蹴ったり、ねらったところを蹴ったりする運動遊びをしていました。

卒業式式場作成(5年)

今日は卒業式の式場作成を行いました。

担当したのは在校生の代表である5年生です。

積極的に準備や清掃を行ってくれました。

気持ちのよい働きぶり。来年度、最上級生としての活躍に大いに期待できる頼もしい5年生でした。

朝の様子から。

6年生が5年生に国旗などの掲揚の仕方を伝達していました。このようにして伝統の一つ一つが引き継がれていくのですね。

担当の6年生の皆さん、これまで毎朝ありがとうございました。

6年生を送る会③(5年)、校外子ども会

今日は5年生による「6年生を送る会」がありました。

今日も楽しいゲームでスタート。

仲間づくりゲームやじゃんけんゲームで盛り上がりました。

今日のじゃんけんの壁。おととい、昨日と勝ち抜いていた6年生の一人は、残念ながら3連覇ならず。でも楽しい時間となりました。

ゲームの後は5年生が呼びかけで、6年生への感謝の気持ちと伝統を引き継ぐことへの決意を伝えました。

続いて、6年生から校旗や委員会活動のファイルなどを引き継ぎ、「下級生をまとめるのは、たいへんな時もあるけれど、最上級生としてがんばってください」と励ましの言葉をいただきました。

次は、植樹や清掃を行ってきた縦割り班から。班全員の寄せ書きが書かれたお手紙を渡しました。

1年生も一生懸命ていねいに書いたそう。どんなメッセージが書かれているのかな。

最後は6年生の代表より「5年生も私たちを支えてくれてありがとう」「六小の伝統をしっかりと引き継いでください」といったメッセージ。互いに感謝の気持ちが響き合う「6年生を送る会」になりました。

1年間、コロナ禍の中でも平六小を力強く支え、伝統を引き継いでてくれた6年生。3日間の「6年生を送る会」を通して、その存在の大きさを改めて感じることができました。

会の進行を立派に務めてくれたのは5年生。6年生の願いを受けて、伝統をしっかりと引き継いでいってほしいと思います。

校外子ども会の様子から。

1年間の反省を行い、来年度入学する1年生の確認や新しい並び方などを確認しました。また、6年生の班長さんには1年間のお礼の気持ちも伝えました。登校班でも6年生がしっかりと活躍してくれていました。

最後は、休み時間の様子から。

今週も元気にがんばりました。また来週も元気に過ごしましょう。

花壇にクロッカスがきれいに咲いていました。

6年生を送る会②(3・4年)

今日は、3・4年生による「6年生を送る会」がありました。

今日も、楽しいゲームで6年生と交流しました。

3・4年生のじゃんけんの壁を勝ち抜いた6年生です。なんと、いちばん早く勝ち抜いた6年生は昨日と同じでした。6年生にはじゃんけんの強者がいるようです。

最後は、各学年の代表から6年生への感謝のメッセージ。登校班や縦割り清掃、植樹、クラブ活動などの様々な場面で、6年生が下級生のことを支えてくれたことへの感謝の気持ちを伝えました。

今日も感謝の気持ちがたくさんつまった「6年生を送る会」になりました。

6年生を送る会①(1・2年)、読み聞かせ(6年)

今日は低学年による「6年生を送る会」がありました。今日から、低学年、中学年、高学年に分かれれて実施していきます。

まずは、6年生との楽しいゲームで盛り上がりました。

じゃんけんで6年生に勝って大喜びの1・2年生。

和やかな雰囲気の中で、6年生との楽しい時間を過ごしました。

校長先生とのじゃんけんも。校長先生に勝つことはできたかな。

最後は、1・2年生から6年生へのメッセージ。登校班や縦割り活動でお世話になった6年生に呼びかけやダンスで「ありがとう」の気持ちを伝えました。

心のこもった素敵な発表で、1・2年生の一生懸命さも伝わってきました。「ありがとう」の気持ちは6年生の心にしっかりと届いたことでしょう。明日は中学年。明日も素敵な時間になりそうですね。

お昼の時間には、6年生で図書ボランティアの皆さんによる読み聞かせがありました。今日は今年度最後。そして、6年生にとっては小学校生活最後の読み聞かせとなりました。

始めは「お話ろうそく」をともします。6年生はいつもはやらないのですが、今日は最後ということで一緒に。

少し照れながらも、一緒にろうそくの火をともして読み聞かせが始まりました。

小学校生活最後の読み聞かせは、図書ボランティアの皆さんそれぞれから6年生への思いが込められたお話でした。

「いろいろな考えを受け入れる広い心を」「挑戦する気持ちを大切に」「明るく生きよう」など、それぞれの読み聞かせを通して卒業を前にした6年生にメッセージを送ってくれました。

図書ボランティアのみなさんの中には、6年生が1年生の時から担当してくださっている方も。6年間、このように思いのこもった読み聞かせを通して、六小の子どもたちの心を、豊かに育んでくれていたことが分かりました。

今日も素敵な読み聞かせをありがとうございました。そして、一年間たいへんお世話になりました。

そんな図書ボランティアの皆さん。読み聞かせの後は、図書館前の掲示をつくってくれていました。

卒業をお祝いする華やかな掲示ができあがりました。

バルーンには6年生が経験してきた行事の切り絵が。細かなところまで思いのつまった掲示です。6年生の皆さん、ぜひ見てくださいね。図書ボランティアのみなさん、ありがとうございました。

最後は保健室前の掲示から。

今日は3月3日で「耳の日」。耳の健康にも関心をもって過ごしましょう。

明日も晴れるといいですね。

震災語り部による出前授業(2年・5年)

今日は、昨年いわき市薄磯にオープンした「いわき震災伝承みらい館」より、2名の「震災語り部」の方をお招きし、2年生と5年生で特別授業を行いました。

まずは2年生の授業から。震災当時の様子を写真や映像も交えながら語っていただきました。

地震で校庭が大きく波打ったこと、津波が何度も押し寄せてきたこと、津波のあとに発生した火災が一晩中消えなかったことなどを、その時の驚きのままに語ってくださり、2年生の子どもたちも一緒に驚きを感じながら聴いていたようでした。

地震や津波のこわさの一方で、住民同士の助け合いによって救われた命がたくさんあることも話してくださり、子どもたちに「助け合いの大切さ」も伝えてくださいました。

震災当時まだ生まれていなかった2年生ですが、東日本大震災のことについて関心をもって聴くことができました。最後に、語り部の方からは「自分の命を守るためにも、震災のことについてお家の人と話し合ってみましょう」とのお話がありました。

続いて、5年生の授業。5年生では、震災の映像や写真をもとに、防災の視点からも震災当時のエピソードをお話くださいました。

幼稚園・小学校・中学校それぞれの子どもたちがどのように避難したかということや、避難所での生活のことなどのお話を聴きました。5年生の子どもたちは、避難生活のたいへんさや自分の家や学校に戻れないるつらさなどを感じたようでした。

真剣に語り部の方のお話を聴いた5年生。最後に、語り部の方から防災手帳をいただき、「災害が起こったとき自分の命をどう守るかを考えておくことが大切です」とのお話がありました。

話に出てきた被災した幼稚園のことを詳しく聴く5年生がいました。当時、その園の園児たちが自分の通う園に転園してきて一緒に幼稚園時代を過ごしたというのです。思わぬところでの接点に当時を懐かしくふり返りながらも、震災の影響があったことを改めて思い起こすこととなりました。ちなみに、5年生は震災当時0歳~1歳でした。

さて、2年生も5年生もたいへん充実した学習となりました。震災のことについて知るとともに、防災への意識も高めるよい機会となりました。震災から学べることがたくさんあることも分かりました。

震災から10年となる今年。ぜひご家庭でも、震災のことや災害から身を守る方法などについて、お子さんと話をする機会をつくっていただければと思います。学校でも、震災のことや防災のことについて学ぶ機会をこれからも多く設定していきたいと思います。

語り部のお二方におかれましては、貴重な震災体験のエピソードを子どもたちに分かりやすく伝えてくださりありがとうございました。

3月になりました

3月がスタート。暖かな日差しに恵まれました。

授業の様子から。

5年生が体育でバスケットボールの授業。

早速、ゲーム開始です。

すばやいパス回しやドリブルで相手を交わして、シュートをねらいます。

互いにチームワークと活気のある攻防が展開されていました。

日差しが暖かく草木もいきいきとしてきました。1年間の締めくくりの3月。花粉症に負けず、元気に、充実した締めくくりにしていきたいと思います。

PTA奉仕作業へのご協力ありがとうございました

今日はPTA奉仕作業がありました。早朝から、たくさんの保護者の皆様と、助っ人の子どもたちに集まっていただきました。

早速、校舎内の各所に分かれて作業開始。

普段できないところの隅々まで。本当にありがとうございます。

3月23日に卒業式が行われる体育館も、きれいにしていただきました。

約1時間の作業時間を目一杯に使って作業をしていただきました。

助っ人の子どもたちも大活躍でした。

雪もみられた寒い朝となりましたが、それにもかかわらずたくさんのご家庭にご協力をいただいたことに心から感謝いたします。感謝の気持ちを忘れずに、きれいにしていただいた校舎で1年の締めくくりの教育活動にしっかりと取り組んでいきたいと思います。

気持ちよく3月がスタートできます。本日はありがとうございました。

小川江筋補修工事見学【2回目】(4年)

今日は4年生が、2回目の小川江筋の補修工事見学をさせていただきました。前回は工事が始まったばかりの頃。今回は補修が済んだ後の様子を見学させていただきました。(※前回の見学の様子はこちら)(※補修工事に関する他の学年の学習の様子はこちら)

今日も、いわき農林事務所や工事会社の方にご協力をいただきました。今回もありがとうございます。

早速、小川江筋へ。なんと今回は、特別に工事会社の方が子どもたちのために階段を用意してくださっていました。4年生は、この階段で普段は下りられない小川江筋の水路に。(※今回は特別に入らせていただきましたが通常は絶対に入ってはいけません)

これが補修後の小川江筋。土足で足を踏み入れるのがはばかられるかのようです。

その水路で、補修工事の過程についての説明を聞きました。

工事の様子を記録した写真も用意していてくださり、どのように工事が行われてきたが一目で分かりました。

壁面は、古い壁の上に厚さ1cmの新しいコンクリートを乗せたそうです。

固いコンクリートだけではなく、一部はゴムやスポンジのような素材も使われていると分かりました。

「走ってみたい」という4年生も。きれいに伸びる水路を見ると、確かに走ってみたくなる気持ちも分かります。ちなみに底面は、ざらざらになるように加工が施されていて、点検などで入った人がすべらないようにしているのだそうです。様々な工夫がされているのですね。「持久走記録会をここでやりましょう」との大胆なアイデアもありました。

さて、今日もたくさんの学びがあり、水路を歩くという貴重な体験までさせていだきました。この貴重な学習を通して、300年以上も大切に守られ、地域の農業や生活を支えてきた小川江筋に対する関心が、これまで以上に高まったのではないかと思います。

工事期間中にもかかわらず、子どもたちのために、このような見学の機会を設けてくださり、さらに階段や写真資料まで用意してくださった、いわき農林事務所と工事会社の皆様に心から感謝申し上げます。ありがとうございました。

授業参観、学級懇談会、中学校入学説明会

授業参観の様子から。

本日はお忙しい中、授業参観・学級懇談会にご参加くださりありがとうざいました。地区ごとに時間をずらしての参観や、その後の学級懇談会の設定など、たいへんご不便をおかけいたしましたが、そんな中でもたくさんの保護者の皆様にご参加いただき、たいへんありがたく思っております。とりわけ、これまでできなかった学級懇談会も開催することができ、有意義な時間とすることができました。保護者の皆様のご理解とご協力に心から感謝いたします。ありがとうございました。

学級懇談会の時間、6年生は中学校の入学説明会に参加していました。

平二中の教頭先生が、中学校生活の心構えやきまり、準備することなどについての説明をしてくださいました。約1か月後には中学生となっている6年生。中学進学へ向けた準備もしっかりと進めていかなければなりませんね。平二中の教頭先生、お忙しい中お越し頂きましてありがとうございました。

令和2年度の教育活動もあと1か月となりました。最後まで充実した1か月になるよう努めていきますので、引き続き、ご支援とご協力をよろしくお願いいたします。

合奏発表(4年)

今日は4年生が、1~3年生に向けて、合奏の発表会を行いました。

2学期から練習を重ねてきた4年生。今日は初めて、その演奏をお披露目する日です。

演奏する曲は『♩紅蓮華(ぐれんげ)』。すでに子どもたちにとって馴染みのある曲ですね。

いよいよ演奏が始まりました。

集中して演奏に取り組む4年生。

自信がうかがえる、堂々とした演奏です。

会場全体が時間を忘れて聴き入ってしまう素敵な演奏でした。そんな素敵な演奏に会場からは大きな拍手がおくられました。

演奏を聴いての感想発表。「とてもきれいな音色でした」「たくさん練習したから、こんな上手な演奏ができたのだと思います」といった感想がありました。感想の通り、4年生の頑張りが見られるすばらしい演奏でした。

これまで指導をしてくださった特別講師の先生も来て、4年生の頑張りを称えてくださいました。

4年生のみなさん、今日はこれまでの練習の成果を十分に発揮できましたね。今週は5・6年生やお家の人に向けての発表もあります。5・6年生やお家の人へも素敵な演奏を聴かせてあげてくださいね。

4年生の演奏を聴きにきてくださった特別講師の先生ですが、演奏のあと、6年生のそれぞれの教室へ。

六小への今年度最後の訪問日ということで、6年生に、卒業へ向けてのはなむけのメッセージを伝えてくださいました。2年前、6年生は『♩前前前世』の演奏をご指導いただきました。

合奏練習に励んだあの時をふり返り、6年生からも感謝の気持ちをお伝えしました。

卒業を1か月後に控えた6年生。小学校生活の大切な時間を思い起こす素敵な機会となりました。

講師の先生、ありがとうございました。

さて、今日も好天に恵まれ、気温は18度まで上がりました。ただ、一方で花粉症に悩む子どもたちや先生も増えています。花粉症に負けずに今週も頑張ってほしいと思います。

活動の様子から、交通安全母の会より

今日も青空に恵まれました。思わず走り出したくなるお天気です。

活動の様子から。

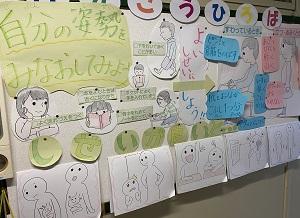

3年生が総合的な学習の時間のまとめをしていました。

1年間の学習の成果を、ポスターや紙芝居などにまとめています。

きれいに資料にまとめていますね。

説明用の原稿も書いています。クイズ形式にするそうです。

どの班も協力しながら進めていました。仕上がりがとても楽しみになりました。

こちらは縦割り清掃の様子。

それぞれの持ち場や役割を黙々とこなす子どもたちが立派でした。

交通安全母の会より「安全パトロール用のマグネット表示」(車に付けるもの)と「横断旗」を購入していただきました。子どもたちの交通安全のために活用させていただきます。ありがとうございました。

さて、今週もお疲れさまでした。週末も好天が続くようです。感染症の予防に気をつけながら、充実した週末にしてほしいと思います。3学期も後半に入っています。来週もまた元気に登校しましょう。

消費者教育推進講座(6年)

連日の気持ちのよい青空。でも、今日も風は冷たかったです。

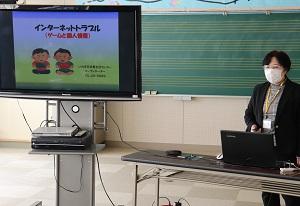

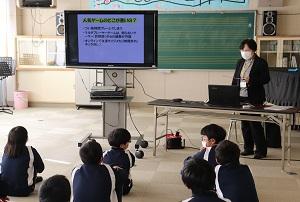

さて、今日は6年生で「消費者教育推進講座」がありました。

いわき市消費生活センターより講師の先生に来ていただきました。

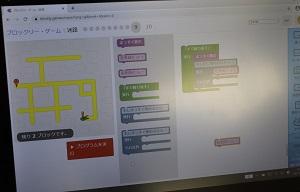

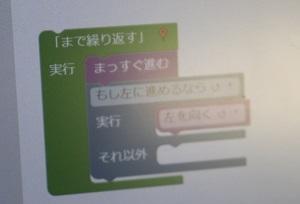

今日のテーマは「インターネットトラブル」について。

子どもたちに馴染みの人気ゲームでも、ネット課金やオンライン上での人とのやりとりのトラブルなどが増えているとのこと。ネット課金に「お金を使う」という感覚があまりないこと、オンライン上での人とのトラブルは思いやりのない言動が原因にあるとか。そうならないための注意点などを教えていただきました。

そのほか、SNSにある危険性などのお話も。

安全にインターネットを使うために大切なことは「日常生活でやってはいけないことは、ネット上でもやってはいけない」ということ。6年生は真剣に講師の先生のお話を聴いていました。

講師の先生、お忙しい中、インターネットトラブルについて詳しく教えていただきありがとうございました。

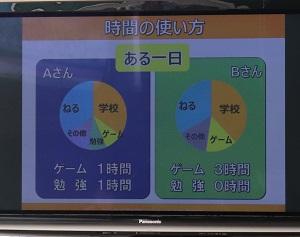

ちなみにこんなスライドも。

Aさんは、一日ゲーム1時間、勉強1時間。

Bさんは、一日ゲーム3時間、勉強0時間。

これが一か月続いたら…。

こんなに差が出るのですね。時間は有意義に使いたいものです。

おもちゃまつり(1・2年)、ダンスクラブ発表会

風は冷たかったですが、青空に恵まれました。

今日は2年生が1年生を招待して「おもちゃまつり」を行いました。

まずは2年生からの歓迎の言葉。「1年生のことを思って準備したので今日はたくさん楽しんでください」と元気にあいさつしました。

その後は、歓迎のダンスを披露。

2年生の元気なダンスで一気に楽しいお祭りムードになりました。

さて、いよいよ「おもちゃまつり」がスタート。

たくさんの楽しそうなお店が1年生を迎えます。

練習してきた説明もばっちり。

どこも楽しそうです。

こちらはパターゴルフ屋さん。打ったボールが上手くゲートを通過すると、2年生が大きな拍手で喜んでくれました。

お店屋さんはどこも大繁盛。大忙しな2年生ですが、みんな生き生きと活動しています。

優しい2年生のお兄さん、お姉さんばかりでした。

1年生はとっても喜んでくれたよう。1年生のことを思って準備したかいがありましたね。達成感のある充実した活動になったことでしょう。2年生のみなさんお疲れさまでした。

1年生も2年生もみんな終始笑顔の「おもちゃまつり」になりました。

大休憩の時間には、ダンスクラブの発表会がありました。昨日、今日、明日の三日間、これまでのクラブ活動で練習してきたダンスの成果を発表しています。

今日も息の合った上手なダンスを披露してくれました。

発表を見た1年生からは「早く4年生になってダンスクラブに入りたい」との感想。一緒に踊り出す先生もいました。見る人を楽しませてくれたダンスクラブの発表会でした。

大雨のあと

昨晩の雨から一転、今日は青空の朝でした。

大雨の影響で校庭にできた溝を、朝の体力づくりを始める前の5年生が整備してくれました。

大人数で整備してくれたので、ほとんどの溝があっという間に埋まりました。青空の下、学校のために働く5年生の姿をみて清々しい気持ちになりました。5年生のみなさんありがとうございました。

休み時間も青空の下で気持ちよく。

元気に遊びました。

福島県の緊急対策期間の終了を受けて、今日から縦割り班清掃を再開しました。

6年生がリーダーシップをとって、しっかりと進めてくれました。

下校への対応ありがとうございました・合奏練習(4年)

本日は、急な下校時刻の変更に対応していただきましてありがとうございました。雨は収まったようですが、河川の増水や土砂災害、強風等が心配されますので、引き続き警戒をお願いいたします。

本日の学校の様子です。

一昨晩の地震による影響を心配しましたが、いつもと変わらず元気に登校してくる様子をみて安心しました。地震の時の話を聞くと、棚から物が飛び出してきたことや、水槽の水がこぼれてしまったこと、地震のあと眠れなかったことなどを話してくれました。改めて地震の怖さや備えの大切さなどを考えさせられました。こういった経験が防災意識の高まりにつながればと思います。ただ、寝ていてまったく気がつかなかったというお子さんも意外に多くいました。

そんな中でスタートした今週ですが、みんな元気に過ごすことができました。

こちらは4年生。合奏練習のまとめに取りかかっています。

今日は特別講師の先生にご指導をいただきました。完成まであと少し。講師の先生から、4年生の頑張りをたくさん褒めていただきました。

素敵な演奏ができあがっています。4年生のみなさん、さらにすばらしい演奏をめざして頑張ってください。

こちらは2年生。目盛りを写した1mのリボンでいろいろなものの長さを測っています。

ペアで協力しながら測ることができました。

この大きな掲示板の横の長さを測ったペアがいました。6m25cmもあったそうです。

こちらは1年生です。よい姿勢で音読していました。

音読が上手だったのは、1年生の頑張りとともに姿勢も影響しているかもしれません。

ちなみに保健室前の掲示です。みなさんも自分の姿勢をチェックしてみましょう。正しい姿勢は体によい影響をたくさん与えてくれるようです。

下校の様子。

雨の一日になりましたが、明日の天気予報にはお日様のマークがでています。明日も元気にがんばりましょう。

学校の状況

気象庁の発表によると、昨夜(13日23時08分ごろ)発生した地震のいわき市の震度は「5強」でした。

各ご家庭におかれましては被害等なかったでしょうか。(10時現在、被害の報告はいただいておりません)

学校の様子です。

多少、物が散乱するなどはありましたが、目立った被害はありませんでした。

図書館の本は一冊も落下していませんでした。

通学路についても、本日、本校職員が点検を行いましたが大きな被害はないようです。

明日の登校については、連絡メールでお知らせしました通り、通常の登校となります。各ご家庭では可能な範囲で通学路や周辺の安全を確認いただければと思います。お子さんにも、周辺の状況に注意を払って登校するようお話ください。そのほか心配なことがあれば学校まで連絡をお願いいたします。

今後も余震等の心配があるようです。くれぐれもお気をつけてお過ごしください。

学力テスト

今日は全校一斉に「学力テスト」を行いました。

みんな真剣に国語と算数の問題に取り組みました。

初めての学力テストを体験した1年生もよくがんばりました。

これまでの学習の成果が発揮できているといいですね。みなさんお疲れ様でした。

休み時間は元気に遊びました。

さて、週末はゆっくり休んで、また来週に備えてほしいと思います。感染症の予防にもしっかり努めましょう。ちなみに今週前半に学区内で目撃されたサルは、今日石森方面で目撃されたとのことです。週末のサルの出没情報にもご留意ください。

授業の様子から

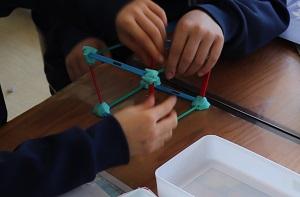

2年生が算数の授業。ねん土と短い棒を使って箱の形を作っていました。

できあがった箱の形を使って「へん」と「ちょうてん」がいくつあるのか数えることができました。何か決まりは見つかったかな。

体育館では1年生が体育の授業。

跳び箱を使った運動遊びをしていました。

飛び乗ってみたり。

腕で体を移動させてみたり。

勢いよく跳び越してみたり。

いろいろな動きに挑戦。

次の人への合図も忘れません。

ルールを守って元気に運動していました。

こちらは5年生。

体育の学習のあとに椅子並べを手伝ってくれました。

5年生のおかげであっという間に「入学説明会」の会場ができあがりました。5年生のみなさんありがとうございました。

午後からは入学説明会があり、来年度入学する新入生の保護者の皆様に小学校入学に向けた準備などについての説明をさせていただきました。

新入生の保護者の皆様におかれましては、ご参加いただきありがとうございました。お忙しい中とは思いますが、入学に向けた準備をよろしくお願いいたします。

学校では来年度に向けた準備も進められています。

活動の様子から

今日の活動の様子から。

今日は学区内でサルが出没したとの情報があり、各ご家庭には連絡メールでお知らせしたところです。一部地域の方にはお迎え等の対応をしていただきありがとうございました。

サルに遭遇しても「近づかない」「刺激をしない」など連絡メールでお知らせした内容をご確認いただき、今後も注意・警戒を宜しくお願いいたします。

〒970-8021

いわき市平中神谷字石脇22

TEL 0246-34-2207

FAX 0246-34-2184