出来事

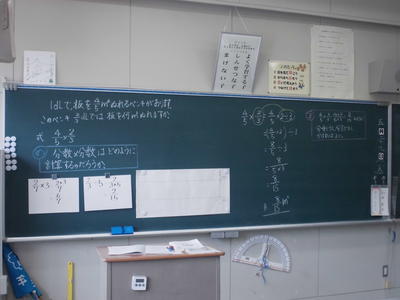

授業の様子です!

9月14日(金)、まずは、朝の集団登校の様子です。

今日は、榊小屋の班と一緒に歩きました。1年生2人は、うれしそうにザリガニを入れた容器を手にしています。班長さんの6年生は、優しく、よく気が利く子で、班員の歩く速度にいつも気を配りながら、ちょうどよい速さで歩いてくれています。

学校で待っていると、大利の班もやってきました。こちらの班長さんも、面倒見がとてもよく、あいさつの声の大きさや並び方など、班員に的確な指示と助言をしてくれています。

6年生の姿に下級生が学び、来年以降もずっと、よりよい姿で安全に集団登校を行ってほしいと強く願っています。

さて、2校時目に、6年生が算数科の授業を校庭で行っていました。「拡大図と縮図」の学習を生かして、校舎の高さを図っているのでしょう。

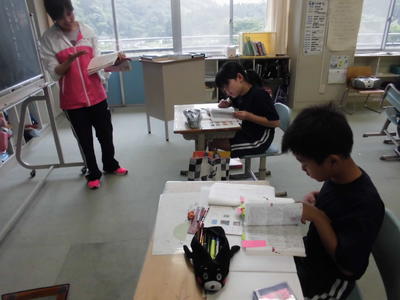

3校時目の授業の様子です。

1年生は、音楽科の学習で、鍵盤ハーモニカを使って、様々な音を自分でつくって楽しんでいました。

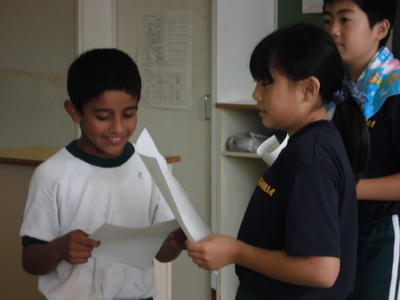

2年生は、国語科で説明文の学習で音読中です。

3年生・4年生も国語科の学習に取り組んでいました。

5年生・6年生は外国語活動。友達や先生、外国語指導助手と、英会話に楽しく挑戦していました。

本日の給食です。やわらかパンにハンバーグとスープ、梨も付いてます。

今日もおいしくいただきました!

給食センターのみなさん、ありがとうございます!

方部音楽祭~会場いっぱいに自分達の音色を響かせることができました♪

9月13日(木)、今日は、「内郷・好間・三和方部小学校音楽祭」に2~4年生の12名の子ども達が参加してきました。

1学期から練習をスタートし、猛暑の夏休みの練習、そして2学期が始まってから3週間、指導の先生方と子ども達は本気になって練習に取り組んできました。

いよいよ、本番の日!

心一つに、自分達の最高の演奏を目指して、いざ出発です!

出発式では、教頭先生から熱いエールをいただきました!

1年生と5・6年生がお見送りです。横断幕がうれしい!

バスの中では、リラックスムード♪

アリオスに到着!

「ちょっと、ドキドキするなあ…。」

前半の部が終わり、休憩時間にステージ衣装の準備!

「いよいよ、次が私達の番だ!」

さあ、ステージに向かいます!

ステージにあがり、ドキドキしながらのセッティング!

練習を重ねてきた2曲、思いを込めて、みんなで心一つに演奏!

これまでで一番の演奏を披露することができました。感動しました!

やりきった表情をしています。

全員合唱「はじめの一歩」

音楽祭終了後の写真撮影!

帰校して、充実感と達成感に包まれながら、みんなでおいしくお弁当を食べました。

閉会式の講評では、「ゆっくりの部分とリズミカルな部分を上手に表現することができていました。一人一人のがんばりが際立つ、メリハリのある演奏でした。」とお褒めの言葉をいただきました。

この音楽祭を通して、子ども達は、友達と一緒に演奏する楽しさを十分に味わうことができました。これからも、日常生活の中で、音楽を楽しんでほしいなと願っています。

今日まで、よくがんばりました。最高の演奏、おめでとう!ごくろうさまでした!

大休憩の外遊び&「シェイクアウトふくしま」

9月11日(火)、雨が止み、久しぶりに日差しが出ました。

大休憩には、元気に外遊びをする子ども達の姿がありました。今、男の子達は、「野球」が流行でしょうか。

1年生グループと、6年生グループが、それぞれキャッチボールやトスバッティングで楽しんでいます。元気いっぱいの声が響き渡った大休憩でした。

11時には、「シェイクアウトふくしま」に取り組みました。県下一斉に行う、安全確保行動訓練です。

地震が発生した時、自身を守るために真っ先に行うべき安全確保行動「(1)まず低く、(2)頭を守り、(3)動かない」という基本的な安全確保行動が取れるように、全校生・全職員で訓練に臨みました。

最後に、本日の給食のメニューです。

今日は、ご飯、とり手羽の甘辛煮、野菜の炒め物、どさんこ汁でした。

特に、バター風味で、トウモロコシがたくさん入ったどさんこ汁がとても美味しかったです。

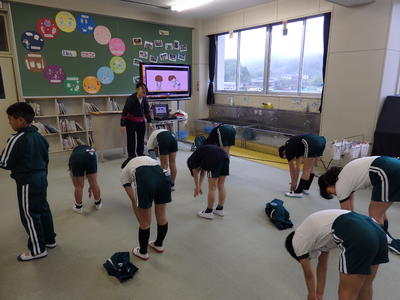

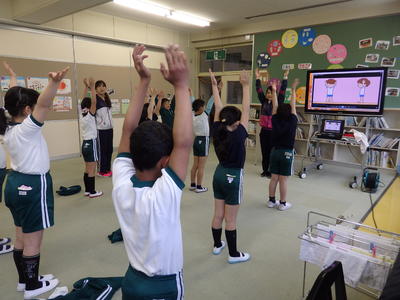

鍵盤ハーモニカ教室

9月10日(月)、まずは、1・2年生を対象に、7日(金)に実施した「鍵盤ハーモニカ教室」の様子を紹介します。

わくわくドキドキの笑顔で講師の先生をお迎えする子ども達。先生の指導をしっかりと聞いて、元気に歌ったり、リズムよく演奏したりと、集中して学習に取り組むことができました。

何事も基本が大切ですね。とても意義のある学習となりました。

今日の給食です。

チキンライスにハムサラダフライ、野菜スープでした。肌寒い日なんで、あったかいメニューに心おどります!

第2回避難訓練を実施しました!

9月7日(金)、大休憩に、予告無しの「第2回避難訓練」を実施しました。

1回目は、各教室から一斉に避難して2分01秒。

今回は、教室以外からも避難して2分22秒の避難時間でした。放送の指示をよく聞き、ハンカチを口に当てて、真剣に避難する姿を、消防署の方々にほめていただきました。

避難訓練の後には、1~4年生と5・6年生に分かれて体験活動に取り組みました。

1~4年生は、図工室で「煙発生時の避難体験」です。部屋中に白い煙が充満して、ほとんど何も見えません。その中を子ども達は、教えていただいたとおり、ハンカチを口に当てて、低い姿勢をとり、壁や机づたいに安全に避難することができました。パニックを起こしたり、泣き出したりすることもなく、落ち着いて訓練に臨む姿が立派でした。

中はこんな感じです・・・。

5・6年生は、「簡易タンカの作り方と使用の仕方体験」でした。タンカが近くに無い場合に、2本の棒と毛布を使って簡易タンカを作ることができることを教わり、子ども達はびっくりしていました。実際にタンカに人を乗せて運ぶ体験も行いました。

さらに驚いたことに、毛布が無い場合は、長袖の上着があればタンカができることも学びました。

最後に全体会を行い、地震や火事の時の冷静な避難行動について、消防署員の方に丁寧に教えていただきました。感想発表の自主的に行われ、6年生のお礼の言葉も堂々と述べることができ、署員の方々は子ども達の素直さと積極性にとても感心されていました。

最後に、今日の給食です。

クリームシチューとパンがよく合いました。バナナも付いて、とても美味しかったです!

1年生ザリガニ隊! & 音楽祭激励会!

9月6日(木)、いつもお世話になっている学校前の郵便局のMさんから「プール脇の浅い水路にたくさんザリガニがいますよ」と教えていただきました。すると、2校時目に、さっそく1年生のザリガニ隊が元気なかけ声とともに、出発!

水路に到着すると、たくさんのザリガニを前に、子ども達の歓声が響き渡りました。網で上手に捕まえ、大事そうに入れ物に入れることができました。

全体で40匹以上、ある男の子は一人で15匹ぐらい捕ることができました。

郵便局のMさん、貴重な情報をありがとうございました!

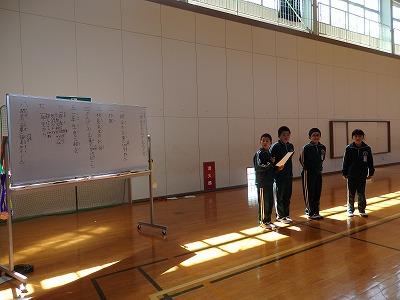

今日のお昼休みは、来週の13日(木)に方部音楽祭に参加する2・3・4年生の音楽祭激励会を開きました。

代表委員と激励の言葉です

これまでの成果を十分に発揮して、全校生・全職員にステキな演奏を聴かせてくれました。たくさんの拍手を受けながら、2・3・4年生の子ども達は、ますます「がんばろう!」という気持ちを強くしたようでした。

4人の上級生が、感想発表でエールを送りました。

お礼の言葉も立派でした!

今日の給食です。

本日のメニューは、かけうどん、きのこしのだ煮、ゆでとうもろこし、牛乳です。

おいしかった!

朝の活動&5・6年生の授業風景!

9月5日(水)、今日は大利の集団登校班と一緒に歩きました。

毎日お世話になっている交通専門指導員の方にも、丁寧に感謝の気持ちを伝えることができていました。

校庭が昨夜の雨でぬかるんでいるので、朝、体育館に行くと、音楽祭に向けて朝練に臨む2年~4年の子ども達が、自分達で台や楽器のセッティングをしていました。

演奏だけでなく気持ちも高まってきているのが分かりました。

準備が進む中、1年生の子ども達は、朝の体力作りのために、体育館に集まってきました。マラソン記録会が楽しみですね!

2校時の5・6年生の算数科の授業の様子です。算数科は、5年と6年で分かれて学習を進めるようにしています。

5年生も6年生も、学習課題を解決するために、一人一人が真剣に考え、自分の解決方法をノートに記していました。

最後に今日の給食です。

チンジャオロースーに、卵と春雨のスープ、子ども達が大好きなゼリー付きと、今日もおいしくいただきました!

合奏練習がんばっています!

9月4日(火)、今日は榊小屋の集団登校班と一緒に歩きました。

1年生が間を空けずに列で歩けるように、5年生と6年生が、やさしく丁寧に声をかけてあげていました。

1校時に体育館では、2・3・4年生が、13日の音楽祭で発表する合奏の練習に取り組んでいました。

自分達で、演奏のポイントを確認している子ども達。

指揮者の話をしっかりと聞いている子ども達。

指揮者から目を離さず、音の響き合いを確かめながら演奏する子ども達。

1学期から練習を重ねてきた成果が演奏に出ており、どんどんまとまってきています。

本番の演奏がますます楽しみですね! がんばれ、この調子!

最後に、本日の給食です。三和町の「みそかんぷら」は、あまじょっぱい味噌のたれに、揚げたジャガイモを絡めた料理で、ご飯にぴったりでした!

本日の給食と清掃の様子です!

9月3日(月)、今日の給食です。お肉と野菜の炒め物の味付けがよく、具だくさん味噌汁も付いて、ご飯がおいしくいただけました。

給食後の清掃の様子です。上級生を中心に、無言清掃ができていました。

さて、9月1日(土)に、大利八坂神社 秋の例大祭にお招きに預かり、私も学校の代表として、地域の安全とご繁栄を祈願させていただきました。

外では、カラオケ大会に臨む 楽しそうな子ども達の歌声も聞かれ、「お祭りはやっぱりいいものだなあ。」と心から思いました。

また、地域の皆様方より、好間四小に対する期待と温かい励ましの言葉を賜り、子ども達のために、職員が一丸となって本校教育活動に専念していきたいという思いを強くしました。

さらに、地域や保護者の皆様に、「はまっこ新聞の写真や記事が良かったですよ!」とお褒めの言葉をいただきました。ありがとうございました。

新しい外国語指導助手の先生が来ました!

8月31日(金)、本日、新しい外国語指導助手が初めて来校しました。

お名前は、「サブリナ・エストラーダ」さんです。

サブリナ先生からお話を聞くと、アメリカのテキサス州のご出身とのことです。テキサス州というと、私は、西部劇やサボテンが真っ先に頭に浮かびますが、アメリカで2番目に面積が広く(何と日本の2倍!)、2番目に人口の多いテキサス州は、大観光地なのだそうです。

サブリナ先生を迎える会を開き、さっそく授業に入っていただきました。

サブリナ先生、これからどうぞよろしくお願いします!

言葉の森スタート! 授業の様子!

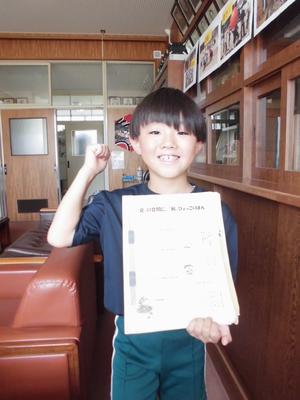

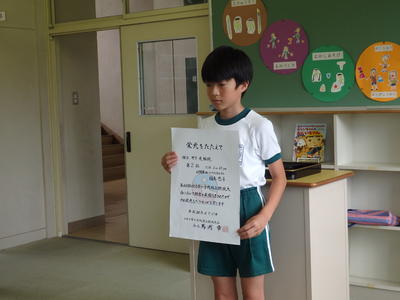

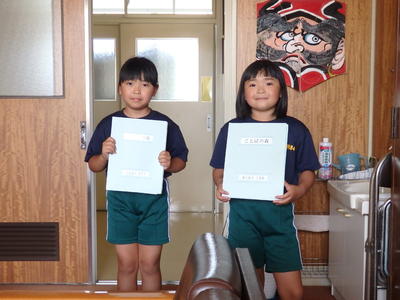

8月30日(木)、9月の「言葉の森」が紹介されて、さっそく今日、第1号のお友達が「メラメラコース」にチャレンジ、見事合格しました。おめでとうございます。

課題の一つである楽しい「手遊び歌」を教えてもらいました。ありがとうね!

児童の皆さん、挑戦 待ってます!

さて、本日の3校時の授業を見てきましたので紹介します。

1年生は算数科で数の学習。数ゲームで大盛り上がり!

2年生は、国語科の始めの時間を使って「言葉の森」のオリエンテーション。

3・4年生は国語科で、それぞれ「書く力」を高める学習。

5・6年生も国語科。5年は俳句、6年は詩の学習。

どの学級も、先生のお話をよく聞いて、がんばっていました!

教育委員会の方々が、授業を参観してくださいました!

8月29日(水)、今日は朝一で、6年生と1年生の身体測定を行いました。ドキドキ顔で、そうっと身長計に乗る子ども達。4月からの5ヶ月間で身体もたくましく成長していました。

3校時目には、いわき市教育委員会から教育長さんをはじめ6名の方々が、子ども達の学ぶ姿と学校の様子を見に来てくださいました。2学期が始まって、張り切って学習に取り組んでいる子ども達の姿、そして、はつらつと授業を進めている先生方の様子を参観していただきました。

1年生は「図画工作科」

2年生は「国語科」

「3・4年生は道徳科」

5・6年生は「理科」

教育委員会の皆様は、子ども達の意欲と雰囲気、先生方の姿勢と努力について、とてもほめてくださいました。校長として、とてもうれしく誇らしく思いました。

2学期も全職員で、保護者の皆様と連携しながら、子ども達のよりよい成長のために、教育活動の充実に努めてまいります。

「はまっこ新聞 9月号」に、本校の記事が載っています!

8月29日(水)、本日、「はまっこ新聞 9月号」を配付いたしました。なんと、本校の特集です!

好間四小のよさが、紙面に にじみ出ています。ご家族で、じっくりご覧ください!

雨の日の休み時間の様子

8月28日(火)、今日は朝からずっと雨が降り続いています。2学期二日目。体調が良くない児童も少なくありません。やはり、猛暑の疲れがあるのかもしれません。学校のリズムに戻るのにも、もう少々時間が必要ですね。

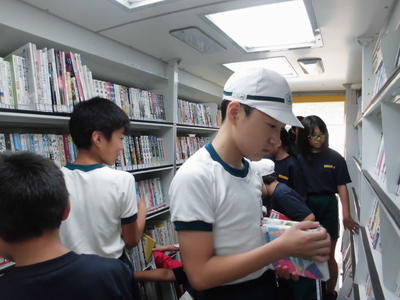

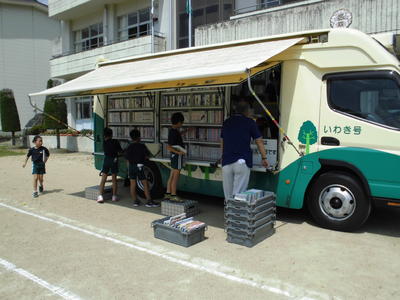

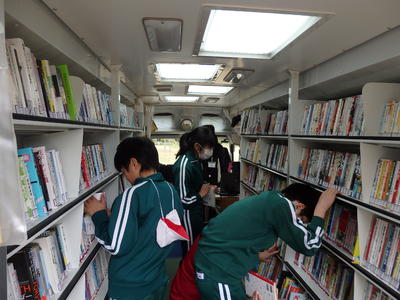

さて、雨の休み時間、子ども達の様子を見ると、移動図書館で読みたい本を選んだり、体育館でバドミントンやキャッチボール、バスケのシュート練習をしたりして楽しんでいる姿がありました。

3校時の学習の様子を紹介します。

1年生は、一人ずつ夏休みに読んだ本の紹介をしています。

2年生は、丁寧に夏休みの課題の確認と整理です。

3・4年生は、教頭先生も入って、それぞれ算数科の学習です。

5・6年生は、来月の宿泊学習について事前指導中です。

明日は、発育測定があります!

第2学期スタート!

8月27日(月)、いよいよ81日間の第2学期がスタートしました。33名全員が元気な顔を見せてくれたことを何よりもうれしく思います。夏休みのご家庭での安全指導をありがとうございました。

1校時は、体育館で始業式を行いました。話を聞く態度、姿勢がとても良く、たいへん立派でした。

校長からは、2学期のめあてとして「①本気でがんばりましょう!」「②挨拶でも、授業でも、生活でも、自分の気持ちや考えをちゃんと伝えましょう!」「自分の命や身体を大切にしましょう!」と話しました。

2年・4年・6年の代表児童が、夏休みの思い出と2学期にがんばりたいことを発表しました。3人ともに、自分の目標を堂々と述べることができ、とても頼もしく思いました。

最後に、全員で校歌斉唱。子ども達と全職員で気持ちよく歌声を響かせることができました。

式後の各教室では、夏休みの思い出発表会をしたり、2学期のめあてを立てたりする姿が見られました。明日から、学習をがんばっていきましょう!

※昨日のPTA球技大会では、暑い中、多数の保護者の皆様に参加していただき、誠にありがとうございました。親睦が深められたよい大会となりました。感謝いたします。

(夏休み27日目)PTA奉仕作業 ありがとうございました!

8月18日(土)、今朝は6時からPTA奉仕作業が実施されました。本日の主となる作業内容は、夏休み中にすっかり緑色になってしまった校庭の除草です。

お盆休みが終わってすぐの休日で、お疲れのところにも関わらず、前回同様、本日もたくさんの保護者の皆さんと子ども達が集まってくれました。

90分間、皆で本気になって除草に取り組み、校庭も緑色から茶色へと変身!とてもすっきりしました!

これで、2学期を気持ちよく迎えることができます。皆様、本当にありがとうございました!2学期もどうぞよろしくお願いいたします!

奉仕作業の後は、男性陣によるソフトボール練習です!夜は、女性陣のバレーボール練習があります。来週の大会が楽しみです!

(夏休み11日目)水泳指導最終日!

7月31日(火)、夏休みに入って11日目。今日で7月が終わり、夏休みも残り26日間です。

9月の音楽祭に向けた2年生~4年生の合奏練習も、今日で前半が終了です。プール前の練習、今日までよくがんばりましたね。とても上達したなあと思っています。夏休み後半の練習もがんばっていきましょう!ご苦労様でした!

水泳指導日も最終日となりました。今日の入水数は、33名中19名でした。今年の夏休みの水泳指導日は5日間でしたが、全部で102名の子ども達がプールに入りました。一日平均約20名ちょっと、約62%の入水率でした。泳力の向上が図られた水泳学習であったと思います。

さて、気温の差が大きいためか、現在、体調を崩している児童も少なくないようです。明日からの8月も規則正しい生活を心がけ、体調管理に努めましょう。夏休みの課題への取組も毎日少しずつ計画的に取り組んでくださいね!

地区防災訓練を実施しました!

7月29日(日)、本日は、本校体育館と校庭において、地区防災訓練を実施いたしました。

内郷消防署から4名の講師陣が来てくださいました。参加された29名の区民の皆さんは、熱心に訓練に取り組んでいらっしゃいました。

防災訓練では、(1)救命救急法、(2)熱中症予防と対応、(3)火災報知器交換について(4)消火器による消火の仕方、(5)防災備蓄倉庫内の確認の5つの活動に取り組みました。

貴重な訓練となりました。内郷消防署のみなさん、ご指導ありがとうございました!

参加された区民の皆さん、暑い中、お疲れ様でした!

第1学期終了!子ども達の頑張りが光った1学期でした!

7月20日(金)、72日間の第1学期が終了しました。終業式に臨む真っ黒に日焼けした子ども達は、真剣な目と心でお話をよく聞き、72日間の学校生活を振り返っていました。

校長からは、1日目に全校生にお願いしてあった、「本気でやりましょう」「友達にやさしくしましょう」「自分の身体と命を大切にしましょう」の3つのめあてが大変よくできたこと。自分の成長に自信をもってほしいこと。夏休みも3つのめあてに挑戦してほしいことを話しました。

1年・3年・5年生の代表3名のお友達の発表では、3人ともに、1学期の自分の成果を実感しながら、夏休みも目標をもってがんばりたいと発表しました。高い意欲が感じられ、とても立派な発表でした。すばらしい!

全員で元気に歌った校歌斉唱の後は、たなばた展と水泳記録会の表彰を行い、生徒指導の先生から夏休みの安全な過ごし方について、そして読書指導の先生からは、夏休みもいろいろな読書を楽しいでほしいことの話がありました。

明日から37日間の夏休みです。子ども達、そしてご家族の皆様のご健康と安全を何よりもお祈りいたします。1学期たいへんお世話になりました。ありがとうございました!何かありましたら、すぐに学校へお知らせください。

明日は終業式! 71日目の子ども達の様子です!

7月19日(木)、第1学期も残すところ2日間。明日、終業式を迎えます。

本日71日目。昨日同様、暑い一日ですが、子ども達は元気に学習に取り組んでいました。本日の子ども達の様子を紹介します。

1・2年生は、生活科の授業で、学校前の好間川の浅瀬で水鉄砲をしたり、石でダムをつくったり、川エビを捕ったりと、楽しく、たくましく学習を進めていました。

3・4年生は、音楽科で、秋の音楽祭に向けた合奏練習でした。日に日に上達しています♪

5・6年生は、背筋を伸ばし、学習のまとめに全力投球。

ちなみに、午後は、3~6年生で1学期最後のプール学習だそうです。皆、楽しみにしていました!

そして、1学期最後の給食はこちらです!甘いスイカが出て、みんな大喜び!

※明日20日(金)は、給食無しで、11時に一斉下校となります。

1~3年生が蝶の採集を行いました!

7月18日(水)、本日の3・4校時は蝶を60年間ずっと研究されている講師の先生をお招きし、1年生から3年生までの子ども達が、蝶採集&標本づくりの体験学習に取り組みました。

3年生を中心に、はじめの会を上手に終え、まずは、講師の先生が持参してくださった蝶の標本を観察しました。日本には240種類の蝶がいる中、なんと我がいわき市には、その三分の一、80種類がいるそうです。子ども達もびっくり!

次は、虫取り網を持って蝶の採集。熱中走対策を十分に行い、短時間での採集活動としました。心地よい風が吹いていたので、気持ちよく採集ができました。採集した蝶は、採集箱へ入れて教室へ持ち帰ります。皆、なかなかの腕前でした!

教室へ戻り、一息入れてから、いよいよ標本づくり。今日は、「鱗粉転写(りんぷんてんしゃ)」という方法で、蝶の羽の模様を、ロウを塗った紙に写し取りました。子ども達一人一人が、ピンセットを片手に丁寧に取り組みました。写し取った模様は、本当にきれいでした!なかなかできない体験ができた貴重な学習となりました。

カメラマンさんが来校しました!

7月17日(火)、本日の業間は、カメラマンさんが取材に来校しました。

なんと、本校が8月29日発行の「いわき はまっこ新聞9月号」に掲載されることになったのです!

本日は、巻頭ページに載る全体写真の撮影でした。

本校らしさが出るように、先生方でアイディアを出し合い、プロの意見も聞いて、決定した撮影場所は、「ジャングルジム」でした。子ども達が書く学校紹介や作文も一緒に載る予定です。完成したら、全てのご家庭にお配りします。カメラマンさんのカメラには、どんな姿が写っているのでしょうか?お楽しみに!

そして、本日は1学期最後の「移動図書館」の日でした。夏休みも、お家での読書活動が充実しますように!

「児童による読み聞かせ」と「縦割り給食」を行いました!

7月13日(金)、業間の時間は、図書委員会による 読み聞かせがあるため、全校生が大利ルームに集まりました。

読み聞かせの前に表彰です。6月に開催された「いわき市小学生陸上競技大会」の男子走幅跳で入賞した選手と、男女リレーの記録賞授与を実施しました。大会当日の勇姿が思い出されました。

読み聞かせでは、6年生チームが寸劇を入れながら、ユーモアたっぷりに表現しました。楽しい演技に、皆、大笑い! 5年生チームは、学校司書の先生にお借りした素敵な仕掛け絵本を手に、情感たっぷりに読んでくれました。声の出し方、読み方、上手だったなあ!

来る夏休みは、子ども達にとって、読書をする絶好の機会です。子ども達だけでなく、是非、ご家庭で、親子読書も楽しんでいただきたいなと願っております!

そして、今日の昼食は、初めての行う図書室での縦割り班給食でした。先日の縦割り班弁当給食に続いての取組です。図工室前の廊下で配膳し、自分で図書室の席へ運びます。いつもと違った雰囲気、いつもと違ったメンバーで食べる給食は、なんとも言えないおいしさと楽しさがありました!

校内水泳記録会を開催しました!

7月12日(木)、本日実施した「校内水泳記録会」の様子を紹介します。

3・4校時に実施した「校内水泳記録会」は、小雨が降る時間帯があるなど、少々肌寒い中での開催となりました。

たくさんの保護者の皆さんが、応援にかけつけてくれました。子ども達は、やる気満々です!

開会式では、各学年の代表選手が、堂々と「誓いの言葉」を述べました。友達との競争ではなく、自己記録の更新が目標です。

いよいよ、スタート! 子ども達が挑戦する種目は、ビート板を使っての10mと25m、25m自由形・平泳ぎ、50m自由形・平泳ぎ。

一人2種目にエントリーができます。プールに初めて入った6月の姿とは大きく変容し、子ども達全員、たくましく、そして上手に泳ぐことができていました。全校体育で水泳学習を進めた成果が大きいと思います。成果と課題は次年度に生かすようにします。

記録会終了後は、水に入る機会が予想される夏休みを前に、全校生で「着衣泳」に取り組みました。もしものときに、自分の命を守るための大切な学習です。キャーキャーと歓声をあげながら、服を着たまま水に入ることの動きづらさを実感し、浮き方のこつを体験することができました。

①授業を見ていただきました! ②ありがとうカイリーン先生!

7月11日(水)、今日は2校時目に、いわき教育事務所の所長さんと次長さんが本校を訪問してくださいました。本校の施設の様子とともに、子ども達の学ぶ姿を参観していただきました。子ども達の学習意欲の高さ、友達と学び会う姿、担任の先生方の授業づくりのよさ等、たくさんほめていただきました。

今日で、外国語指導助手のカイリーン先生の授業が最後となりました。2学期からは、他の学校に勤務するとのことです。いつも楽しい外国語活動の授業をありがとうございました。最後に全校生で記念撮影を行いました。「さようなら これからもがんばってね!カイリーン先生!」

体力・運動能力テストを実施しました!

7月10日(火)、今日は業間の時間から全校生での「体力・運動能力テスト」を実施しました。

子ども達は、先週の練習体験を生かし、各種目に自分の力を出し切ったようです。

上学年と下学年がペアを組んで、記録を記したり、応援したりしながら進めることもできました。子ども達一人一人の各種目の結果と今後の課題については、夏休み後に、全国や県の平均とともにお知らせできる見込みです。

<反復横跳び>

<立ち幅跳び>

<上体起こし>

<50m走>

<ソフトボール投げ>

<20mシャトルラン>

2年生、算数科の学習をがんばっていました!

7月9日(月)、朝、「校長先生、ピーマンとナスがとれました!」と、2年生の子ども達が校長室へ来ました。毎日お世話をしてきたので、とてもうれしそうです。収穫された野菜を見ても、立派に育っていました。

3校時は、プールサイドから歓声が!校内水泳記録会を控え、5・6年生の子ども達が水泳学習に取り組んでいました。

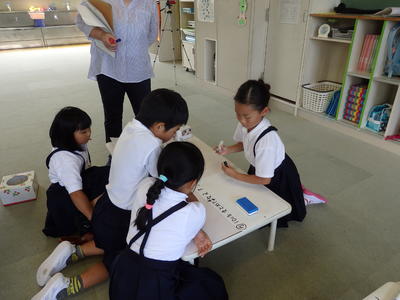

5校時には、朝、収穫した野菜を見せに来てくれた2年生の教室で、算数科の授業研究がありました。たくさんの数え棒やブロックを、どうすれば正しく数えることができるのか。4人の子ども達は、数えた分を紙に書いて記録しておいたり、10のまとまりずつ分けておいたり、100のまとまりをつくったり。4人それぞれが、机をいっぱいに使って、工夫して数え、自分なりの考え方を表現していました。学び合いを通して、「忘れてしまうので、10のまとまりずつ区切っておいて、100のまとまりにするといいと思います。」と、友達の方法を基に発言したA子さん。2年生の子ども達の学習の進め方に感心した授業でした。

「好間川探検③」&「自動車工場見学」

7月6日(金)、本日は、3・4年生が「好間川探検③」、5・6年生は「自動車工場見学学習」、1・2年生は学校に残ってのびのび学習で進みました。

まずは、3・4年生の「好間川探検③」を紹介します。いつもお世話になっている講師の先生方にあいさつをして、好間川の水源地へ向けてバスで出発!

三和小を通り過ぎて水源地の雨降山に到着。カッパを着用して、沢沿いの林道を上っていきました。学校前の好間川とは明らかに異なる源流の様子、そして水の冷たさ(14℃)に子ども達は驚いていました。

川に入り、水生生物を観察すると、子ども達は8匹のサワガニを採集しました。男児1名で、なんと7匹も! 子ども達は、「サワガニがいるってことは、やっぱりきれいなんだね!」と、これまでの学習を生かして評価していました。

次は、平二小裏の好間川と夏井川の合流点へ移動。川沿いを歩きながら、川の様子を観察しました。

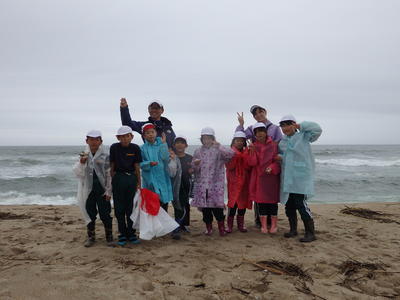

いよいよ夏井川河口へ!一面に広がる太平洋を眺めながら、打ち寄せる波の音を聞きながら、最近めずらしい寒さにちょっぴり震えながら、おいしいお弁当を食べました。何てぜいたくな昼食なのでしょう!

昼食を終えて、貝殻を集めたり、海水のしょっぱさを確かめたり、みんなで海に向かって叫んだり…。

子ども達が楽しみにしていた河口でのカニ釣りとウナギの捕獲は、昨日の雨で水かさが増しており、残念ながらあきらめました。しかし、講師の先生方もびっくり!子ども達は、水辺でベンケイガニを発見!うれしさでいっぱいの男子は、岩の間に手を入れて、たくさんの大物ベンケイガニをとりました。

「なんてたくましい子ども達なんだろう!」講師の先生方は感心されていました。校長も、恥ずかしながら、子ども達に雄と雌の見分け方を教わりました。好間四小の子ども達、ほんとにすごいなあ!

本校ならではの、たいへん意義のある体験学習でした。講師の先生方、ありがとうございました!

1・2年生は、「体育館で仲良く楽しくお弁当を食べました!」と報告を受けました。

5・6年生の自動車工場見学では、オートメーション化している工程を実際に目で確かめることができました。かっこいいスポーツカーのエンジン音を聞いたり、インパクトを使っての作業も体験したりすることができたそうです。自動車工場の後は、勿来の関跡に移動。子ども達から「文学歴史館で、いわき市の歴史を勉強してきました!」と報告を受けました。

それぞれの学年で、本日は貴重な体験ができたことと思います。

さあ、登校日残り9日間です。学習と生活のまとめに、張り切ってがんばっていきましょう!

学校参観ありがとうございました!

7月5日(木)、まずはお詫びです。保護者の皆様、本日は過密スケジュールで内容・日程を組んでしまい、ご迷惑をおかけしました。反省は、今後に生かすようにいたします。申し訳ございませんでした。

さて、本日の学校参観日の様子を紹介します。

授業参観の前に、給食試食会を実施しました。本日は17名の保護者の方々に、子ども達と一緒に試食していただきました。保護者の方が入り人数の増えた教室で、みんなで食べる給食はいつも以上に美味しかったことでしょう。子ども達もニコニコ笑顔でした!

次に授業参観です。

1年生は、道徳科「かぼちゃのつる」の学習でした。資料のかぼちゃを通して、わがままな言動について考えました。

2年生は、生活科の学習で、先日実施した町探検で見つけたことを地図にまとめました。

3・4年生は、算数科の学習で、教頭先生も補助に入りながら、3年「足し算と引き算の筆算」、4年「垂直と並行」に取り組みました。

5・6年生は、総合的な学習の時間「地域の歴史を学ぼう」の学習の一環として、学習の成果を友達と保護者の皆さんに発表する時間でした。

厚生部の方々にお世話になった学校保健委員会では、講師をお招きし、「知ってほしいな、発達障がいのこと」の演題で、お話をいただきました。子どもの具体的な褒め方など、明日に生かせるお話でした。

最後に学校懇談会の様子です。学級懇談会の様子は、すみません。執行部会を進めていた関係上、画像に収めることができませんでした。執行部会同様、意義のある話し合いがなされてことと思います。お疲れ様でした。

保護者の皆様、本日は、ご多用のところ、長時間にわたっての学校参観、本当にありがとうございました!

①合奏練習と②体力テスト練習の様子を紹介します!

7月4日(水)、本日の子ども達の様子を紹介します。

2校時目に音楽室へ行くと、2・3・4年生が、9月の音楽祭に向けて合奏の練習に取り組んでいました。担当する楽器も決まり、楽譜を見ながら本気になって演奏していました。これからどんどん素敵な合奏に仕上がっていくのでしょう。楽しみです♪

3校時目は、全学年で体力テストの練習をしました。各種目の身体の動かし方に慣れることが目的です。初めて行う1年生の子ども達も、6年生にやさしく丁寧に教えてもらったので、種目の動きを覚えることができました。1回でも多く、1cmでも長く、0.1秒でも速くを目指して、33名全員ががんばりました。

2校時の授業の様子です!

7月3日(火)、2校時目の授業の様子を紹介します。

1年生は、算数科でひき算の学習をしていました。担任の先生が提示する問題場面をしっかりと理解し、正しく式を立てることができていました。

2年生は、国語科で「夏を感じるもの」について、思い思いにカードに書き表すことができていました。春カードに続く学習で、子ども達は学習の進め方をよく理解していました。

3・4年生は、担任の先生と教頭先生が役割を分担しながら算数科の授業を行っていました。文章問題にじっくり取り組む3年生も、三角定規で垂直を確かめる4年生も、落ち着いた態度で学習を進めることができていました。

5・6年生は、体育館で体育科の授業でした。体力・運動能力調査に向けて、各種目の身体の動かし方と、下級生のお世話の仕方について、担任の先生の話をよく聞いて確認していました。初めて取り組む1年生の補助と励まし、お手本は5・6年生の大切な役割です。頼りになる皆さん、よろしくお願いしますね!

業間の時間になると、さっそく7月の「ことばの森」にチャレンジする2年生が校長室にやってきました!本日のチャレンジは、2年生が3名、6年生が1名。全員合格でした!

7月は元気なあいさつをがんばります!

7月2日(月)、7月に入り、登校日は本日を含めて14日間となりました。今日も朝から暑くなりましたが、先週欠席したお友達の体調も回復し、子ども達は、皆 元気に登校しました。

これは、先週の金曜日に、5・6年生がびっしょり汗を流しながら運搬を手伝ってくれた廃棄物です。本日、業者さんが引き取りに来てくれました。おかげで、倉庫がすっきりです。5・6年生のみなさん、ありがとうございました!

さて、全校集会の様子です。校長からは、お願いを一つ。残り少ない1学期間、最近少し元気がなくなってききた「あいさつ」をがんばろうと呼びかけました。少し嫌なことがあったり、気分が乗らなかったり、暑かったり、少し疲れていたり、眠かったり…等々。それぞれ、いろいろな事情があると思います。しかし、「おはようございます!」の元気なあいさつをすることで、気分が変わったり、やる気が出たりすることがあります。あいさつは、相手の気持ちも、自分の気持ちも良い方向へ向かわせてくれます。子ども達には、あいさつには「スイッチ」の役割があることを話しました。ご家族、登校班のみんな、道路で会う地域の方、迎えてくれる先生方、そしてお友達。元気な明るいあいさつが響き渡るように、学校全体で取り組んでいきたいと思います。

次に、縦割り清掃の様子です。1年生の子ども達も、上級生の指示や助言を受けながら、上手にお掃除に取り組んでいました。どの清掃場所も、無言清掃がしっかりとできていました。たいへん立派です!

楽しかった縦割り班昼食!

6月29日(金)、連日の蒸し暑さと疲れが出てきたのか、体調を崩し欠席の子、本調子でない子が出ています。明日と明後日の休日は、熱中症に気をつけながら、ゆっくり体を休める時間を確保するようにお願いいたします。来週から7月。学習・生活のまとめの大切な時期を、元気に過ごせるようにしたいと願っております。

また、保護者の皆様、本日、「第1回学校評価 保護者アンケート」をお配りしました。プリントのとおり、ご多用のところ申し訳ございませんが、7月4日(水)までに封筒に入れて担任の先生までご提出をお願いいたします。

さて、昨日、お弁当の日を生かして実施した「縦割り班昼食」の様子を紹介します。昨日は、初めて体育館に集まり、全校生と先生方で一緒に会食しました。いつもとは違うメンバーで、愛情いっぱいのお弁当を食べるのは、とても楽しく、よりいっそう美味しく感じたようです。次回も楽しみです!

1・2年生が、落花生の畑へ行ってきました!

6月28日(木)、1・2年生が「生木葉ファーム」に行った様子を紹介します。1・2年生の子ども達は、5月31日に「生木葉ファーム」の畑に落花生の苗を植えています。1ヶ月弱が過ぎ、苗の様子はどうなっているのでしょう?今日は、落花生の様子を観察すること、そして「サトマメ」種まきをすることが学習のめあてです。雨が心配なので、1校時に出発しました。

まずは、これから植える「サトマメ」を味見しました。茹でただけのものでしたが、その甘くておいしいこと!ますます育ててみたいという気持ちが高まりました。

講師の先生の話をよく聞いて、子ども達は「大きく育ってね」という気持ちを込めて、一粒一粒丁寧に植えることができました。

そして、落花生の畑へ。生長した落花生を見て、「うわあ!大きくなってる!」と、大喜びの子ども達。確かに、丸くかわいらしい葉が青々と生長しており、背丈も大きくなっていました。なんと、落花生の黄色い花も咲いています。「この花が終わると花の茎がどんど強く伸びていき、地面に入っていくんだよ。」と講師の先生に教えていただきました。ますます楽しみです!

好間川探検 & 合同水泳学習!

6月27日(水)、本日は2~4校時に3・4年生で実施した「好間川探検②」の様子と、3・4年生以外で実施した合同水泳学習の様子を紹介します。

まずは、3・4年生の「好間川探検②」です。今日は、いよいよ実際に川に入って、水の冷たさや流れを実感するとともに、水生生物を採集して水質調査も行います。川に入るための身支度をととのえ、わくわく笑顔で出発!きれいな好間川の本日の水温は18度。安全のためにライフジャケットを着用して、「うわぁ!冷たあい!」と歓声をあげながら川に入りました。

実際に入ってみると、好間川の水のきれいなこと!すばらしい透明度です。網を片手に、びしょびしょになりながら、夢中になって岩下の水生生物を採集しました。

採集した水生生物をグループ分けし、判定表を見ると、採集した生物は全て「きれいな水にいる水生生物」に当てはまりました。私達の好間川のよさを改めて実感した子ども達でした。

教室に戻ると、「におい」「透明度」「有機物」の3つの観点についての実験です。学校付近の好間川と、もっと下流の好間川を比較しました。ここでも、学校付近の好間川の水のきれいさを実感できた子ども達でした。

そして、来週7月6日(金)は、バスに乗って、好間川の水源地を、そして河口付近を見にいきます。来週も楽しみです!

好間川から上がって来た際に、プールを覗くと1・2・5・6年生が合同水泳学習を行っていました。本日で3日間連続の実施です。泳力に良い変化が見られてきました!水泳学習もさらに充実していきます!

今日も全校水泳学習を実施! 明日は3・4年好間川探検!

6月26日(火)、本日も3・4校時に全校体育を行い、児童33名と指導者6名で水泳学習を行いました。コース別学習の様子を見ると、学年の枠を越えてグループの中で励まし合いながら一生懸命に学習に取り組む姿が見られました。水泳への意欲と泳力の向上が期待されます。昨日お渡しした学校便りのとおり、天候がよい日はどんどんプールに入ります。水着の準備等お世話になります。

さて、明日は、3・4年生が好間川探検を行います。次の写真は、先週行った1回目の学習の様子です。先週は模型と現地視察により、川の様子について学習しました。

いよいよ明日は実際に川に入っての体験的な学習です。子ども達も担任の先生も、ずっと楽しみに待っています。暑くなりますように!

全校体育で、水泳の学習を始めました!

6月25日(月)、朝から天候が良く、暑い一日になりそうです。

さて、本日の3・4校時は、初めての全校体育で水泳の学習を行いました。

学級体育から全校体育とすることで、指導者の人数が増えます。子ども達は、学年を問わず、水や泳ぐことに関する意識、意欲、経験等によって4~5つのグループに分かれ、自分に合うコースで学ぶことができます。そして、みんなでプールに入ると楽しさとやる気も倍増します。

これからは、天候が崩れない限り、連続してプールに入る日も出てきます。持ち帰った水着は、少々湿っていても大丈夫ですので、忘れずに毎日持たせるようにお願いいたします。

がんばりました!「いわき市小学生陸上競技大会 第2ブロック大会」

6月22日(金)、昨日の「陸上競技大会」に参加した子ども達の様子を紹介します。

一昨日の雨があがり、競技するには絶好の天候の中、陸上大会が予定どおり開催されました。

我が「好間四小選手団」も、一人一人が自己記録更新を目標に、精一杯競技に臨みました。これまでの練習の成果を発揮して、堂々と競技に臨む姿を見て、たいへん誇らしくうれしく思いました。

選手のみなさん、競技も応援も、本当によくがんばりましたね!

この経験をこれからの学習や学校生活に生かし、また新たな目標をもってがんばっていきましょう!

今日の朝一番に、6年生が校長室を訪問し、報告とお礼のあいさつをしてくれました。

2校時目の授業の様子を紹介します!

6月20日(水)、予想どおりですがあいにくの雨です。明日の陸上大会は、お願いします。晴れますように!

さて、2校時目の授業の様子を紹介します。

1・2年生は、体育館でミニハードルをリズム良く跳び越しながら、「リレー遊び」を楽しんでいました。なかなかの熱戦で、私が見たときには引き分けでした。リレー前のチームのかけ声が元気いっぱいで、微笑ましく思いました。 ※ピンぼけですみません。

3・4年生は、国語科の授業でした。3年生の子ども達は、「気になる記号」について自分の考えをワークシートに書いています。4年生は、辞書を引きながら、分からない言葉を調べて発表していました。

5・6年生は、総合的な学習の時間の授業で、グループ毎に今まで調べたことを新聞にまとめていました。チームワークのよさが光っていました。

さあ、明日は陸上大会! 楽しみです! がんばろう!

そして、保護者の皆様、明日はお弁当の日です。よろしくお願いします!

①お習字の筆置き作成 ②最後の陸上練習

6月19日(火)。

3年生から6年生までは、書写で毛筆を学習しています。子ども達の「集中力」がすばらしい!

ただ、梅雨のこの季節、洗ったままの筆には残念なことにカビが・・・。そうならないように、筆置きをつくりました。これならカビの心配はなさそうです。先日の「たなばた展」の作品もよくできました。7月の学校参観にてご覧ください。

放課後には、明後日の陸上大会に向けての最後(明日は雨?)の校庭練習が行われました。「ラスト!」「行け~」「〇〇くん、ファイト!」「がんばれ~!」と、先生方と子ども達の元気な声が校庭中に響いていました。明後日の大会本番がとても楽しみです。練習を終え、着替えたところでガッツポーズ!

子ども達の様子を紹介します!

6月18日(月)、本日の子ども達の様子をいくつか紹介します。

2校時目に、2年生の子ども達は、生活科の学習で「町探検」に出かけていきました。探検バックを下げて、元気な「行ってきま~す!」の声。今日は、学校の近くにある3つの工場見学です。工場の方の説明を真剣に聞き、しっかりとメモすることができました。

5・6年生の子ども達は、体育科の学習で、リレー競走に取り組んでいました。4つのチームに分かれてのタイムトライアルに挑戦です。今週の木曜日が市陸上大会なので、皆、気合いが入っています。走りやバトンパスもどんどん上達し、タイムも伸びてきました!

同じ時間に、1年生は、体育科で水着に着替えてプールへ向かっています。今日は、水温が低いので水の中へは入りませんが、着替えから移動の練習、そしてプール利用の約束事の確認の学習でした。水着に着替えた子ども達は、みんなワクワク顔でした!

暑くなれば、どんどん水泳学習に取り組んでいきます。毎日、水着を持たせてくださいますようお願いいたします。

楽しかったゲーム・レクリエーション教室!

※6月15日(金)、パソコンの不具合で更新ができず、すみませんでした。

水曜日に行った1年生から4年生までを対象として実施した「ゲーム・レクリエーション教室」と1年生の「歯科教室」の様子を紹介します。

まずは、子ども達が待ちに待っていた「ゲーム・レクリエーション教室」です。登校したときからわくわくドキドキ♪ 開会式に臨む体育座りの姿勢も、いつも以上にビシッとしています。講師の先生が用意してくださった活動は、ジャンケンゲームやストラックアウト、スカットボール等々‥。心躍る楽しいゲームとレクリエーションで、子ども達は2時間たっぷり楽しむことができました。

次に、昨日実施した1年生の「歯科教室」です。養護教諭のお話をよく聞いて、歯磨きの大切さと正しい磨き方をしっかりと理解するができました。

朝の様子と陸上選手壮行会!

6月12日(火)、昨日の全校集会で6年生にお願いした「登校班では、車の運転手によく見えるように黄色い旗を持つこと」をきちんと意識して集団登校はできていました。さすが、6年生!これからも安全な登下校のためによろしくお願いしますね。

登校した子ども達は、身支度を整えるとすぐに校庭に出てきて、育てている草花や作物のお世話に取りかかります。1・2年生の所に行ってみると、どんどん生長しているミニトマトやナス、アサガオ等に、笑顔で水をあげたり、プランターを移動したりしています。

業間の時間には、市陸上大会を来週に控えた陸上選手の皆さんを激励する壮行会を校庭で開きました。ユニフォーム姿を披露し、選手一人一人が出場種目と意気込みを堂々と述べることができました。校長の励ましの言葉の後には、5年生3名を応援団長として、全校生と先生方で熱いエールを送りました。

選手のみなさん、先週のリハーサル大会で見つけた自分の課題を意識し、身体の動かし方を考えながら、残り1週間の陸上練習に精一杯取り組みましょう。まだまだ伸びます!そして、当日は、今日のエールを力にして、緊張感を吹き飛ばし、練習どおり堂々と競技に臨みましょう。

好間四小みんなで応援しています!がんばれ!!

全校集会 & 好間地区小中学校授業研究会開催!(3年生)

6月11日(月)、朝から雨が降り続いていますが、昨日メールでお願いしましたとおり、子ども達はきちんと雨対策をして登校することができました。ありがとうございました。

さて、まずは、業間に行った全校集会です。

校長からは、「①黄色い旗を活用して運転手にアピールし、安全な登下校をしてほしいこと」「②『ありがとう』『ごめんなさい』をきちんと言える人になってほしいこと」の2つの話があり、子ども達はまっすぐな目でしっかりと話を聞くことができていました。

その後は、図書委員の皆さんがブックトークを開いてくれました。さらに、各学級へ手作りの「図書紹介カレンダー」がプレゼントされました。

さっそく、各教室に掲示しました。校長室にもご覧のとおり!

午後は、好間中・好間一小・好間二小からの指導助言者並びに参観者、そして本校職員を含めて好間地区小・中学校教育連絡協議会「第1回授業を見る会」を開催しました。

本校3年生算数科「あまりのあるわり算」を公開しました。多数の参観者がいる中、担任のコーディネートの下、友達と学び会いながら課題解決に意欲的に取り組んでいる子ども達の姿を見て、たいへん頼もしく思いました。

子ども達が下校後、図工室において全員で授業についての事後研究会を開きました。皆、熱心に協議し、明日からの授業づくりに生かすヒントを得ることができました。

笑顔いっぱい!楽しかった鑑賞教室!

6月8日(金)、昨日の5校時に本校体育館で開催した鑑賞教室「旅する音楽」の様子を紹介します。

「いわきフレンズ」から7名の講師の方々が、子ども達のために来校してくださりました。MCを入れながら、80分間で全23曲のプログラムでした。子ども達と先生方が参加する曲もあり、教頭先生は「あやしい男役」で大活躍!他にも、6年生が学習発表会で演奏してきた力強い和太鼓の演奏や「じゃんがら」、みんな目を見開いて聞き入っていたオペラの歌声等々…。最後の曲では、曲に合わせて手拍子を打ちながらステップを踏み、拳を突き上げてみんなでジャンプ「イェ~イ♪」。子ども達の最高の笑顔があふれました。

演奏後の感想発表では、学年を問わず、多数の子ども達が挙手。自分が感じた音楽の楽しさや感謝の気持ちを、きちんと自分の言葉で伝えることができました。

片付けの後に、校長室で話を伺ったところ、講師の皆さんは、口をそろえて、子ども達の素直さ、ノリのよさ、歌のうまさ、仲のよさ等を褒めてくださり、とても誇らしく思いました。

子ども達が本物に触れることができた貴重な体験学習となりました。

「歯と口の健康週間」です。歯ブラシ検査をしました!

6月7日(木)、今朝はPTA会長さんと一緒に、好間中学校正門で「愛の一声運動」に参加してきました。好間中の生徒さん達は、皆、笑顔で元気なあいさつを返してくれました。本校の子ども達が進学する好間中の生徒さん達は、素直で清々しい先輩ばかりで感心しました。

朝、本校では、時間に保健美化委員が各教室を回って、歯ブラシ検査を行っていました。これは、6月4日~6月10日の「歯と口の健康週間」の一環として、養護教諭と本校の保健美化委員が取り組んでいるものです。委員の子ども達は、先日の「歯科教室」で学んだことをもとに、全校生の歯ブラシの毛の開き具合を熱心にチェックし、一人一人へアドバイスを送っていました。

市陸上リハーサル大会で良い練習ができました!

6月6日(水)、今日は、「いわき市小学校陸上競技大会 第2ブロック大会」が行われるいわき市営陸上競技場で実施された「リハーサル大会」に参加してきました。

第2ブロックの各校から、460名の選手が集い、本番に向けての種目練習に汗を流しました。

大きな競技場に入り、他校の多数の選手を見て、始めは緊張気味であった子ども達でしたが、身体を動かすうちにいつもの明るい表情が戻りました。

始めに、個人種目毎に分かれて練習し、スタンドで昼食。午後は、開閉開式のリハーサルとリレー競走でした。

実際の会場で、他の学校の選手と一緒に練習をしたことで、子ども達一人一人が自分の課題を見つけることができました。本日の貴重な経験を生かし、21日(木)の本番では、自己記録の更新を目指して頑張ってほしいと思います。全校生、全職員で応援します!がんばれ!

5・6年歯科教室実施!そして「言葉の森」スタート!

6月5日(火)、まずは、5・6年生の子ども達が、養護教諭の指導を受けた歯科教室の様子を紹介します。子ども達は、養護教諭の丁寧な指導を真剣に聞きながら、歯垢が及ぼす影響の重大さや歯磨きの大切さ、正しい歯磨きの仕方等についてしっかりと学ぶことができました。明日からの歯磨きに生かされるものを思います。

次に、6月からスタートしている「言葉の森」です。

6月のお題は、「①6月と言えば?」「②様々な雨の音は?」「③自己紹介を!」です。昨日は2年生、今日は3年生が自分で選んだコースにチャレンジしています。校長室でドキドキしながらもお題を見事クリアし、合格シールを手にした時の子ども達のうれしそうな笑顔。とても微笑ましく思います。「言葉の森」は、年間を通して実施します。各月のお題は、担当者が練りに練って出題することになっているので、これからちょくちょく紹介していきます。子ども達の「話す力」の向上を目指し、全校生で頑張っていきます。

PTA奉仕作業 感謝!今日は子ども達もがんばりました!

6月4日(月)、まずは、昨日実施しましたPTA奉仕作業について御礼を申し上げます。

朝5時55分には、多数の保護者と児童の皆さん(なんと1・2年生まで!)、そして職員が集合しました。

奉仕作業の重点は3つ。「除草」「プール清掃」「側溝掃除」です。それぞれのグループに分かれ、90分間みんなで汗を流しました。おかげさまで、校庭もプールも側溝も、みるみるうちにきれいになりました。

運動会の時も思いましたが、保護者の皆さんのご協力無くして、本校の教育活動の充実はありません。本当にありがとうございました!

※ご家庭から様々な機械や用具等を持参してくださりありがとうございました。何もお返しができず、申し訳ございません。この場をお借りして心より感謝申し上げます。

そして、本日の5校時目、3年生以上の児童全員で仕上げのプール清掃を行いました。冷たい水に歓声を上げながら、昨日取れなかった分のプールの汚れを一生懸命に磨いていました。更衣室やトイレ、シャワー周辺もしっかりとお掃除!

自分達でもきれいにしたプールで、今年も自分の命を守るために、楽しく泳力向上に努めていきます!

防犯教室を実施しました!

6月1日(金)、本日は防犯教室を実施しました。2校時目の休み時間に、普段どおり外遊びをしている子ども達。そこへ、南門の方から帽子とマスク、ジャンパー、怪しげな物を手にした不審者が入ってくる、という想定でした。

めあては、「①子ども達は、放送や職員の指示をしっかりと聞いて、速やかに避難することができるか。」「②職員はチームワークよく、自分の役割を確実に果たすことができるか。」の2つです。

警察官2名、そしてスクールサポーター1名が、子ども達のために来校してくださりました。

子ども達の避難と同時進行で、警察官が駆けつけるまでの時間をかせぐために男性職員が不審者に対応しました。

警察官が到着し、不審者を逮捕。そして避難解除をした後は、「さすまた」の使い方や、非常時の職員の動きや留意点について、具体的に教えていただきました。

大利ルームへ移動し、全体指導を行いました。

まず、スクールサポーターの方から、「イカのおすし」の大切さを、具体例を挙げていただきながら、丁寧に教えていただきました。そして、好間駐在所長さんから、本日の避難について講評をいただきました。

「すぐに警察官が駆けつけることができるように、何かあったらすぐに近くの大人に知らせること。大声を出す練習を日頃から積んでおくこと。逃げる方向や逃げ方。」など、みんなで大切なことを学ぶことができました。

さらに、お休みの日に、大型スーパー等の人がたくさん集まる場所にお出かけの際は、子ども一人でトイレに行かせるのはとても危険であることも聞きました。保護者の皆様、ご注意ください。

最後に、感謝の気持ちを込めて、代表の6年児童がお礼の言葉を述べ、みんなで「ありがとうございました」を元気に伝えることができました。

命を守る大切な学習に、本気になって取り組むことができた子ども達でした。

3年生はリコーダー教室! 1・2年生は落花生の植え替え体験!

5月31日(木)、今日は、3年生が初めて取り組むリコーダー教室と、1・2年生が行った落花生の植え替え体験の様子を紹介します。

まずは、3年生。昨日、東京から音楽の先生が来校してくださり、リコーダー教室を開いてくださいました。期待に胸を膨らませる3年生の子ども達!リコーダーの先生のお話をしっかりとした態度で聞き、息の出し方やリズムに気をつけて、上手に音色を響かせていました。この体験がこれからの音楽科の学習に生かされると思います。リコーダーの先生、ありがとうございました!

次は、1・2年生。本日の3校時目に、5月8日に植え、大きくなってきた落花生の苗を畑に植え替える学習に取り組みました。

運動会の頃の苗の様子です。

本日の苗です。2週間足らずで、こんなに成長しました。

地域のおじいさん先生の畑へ到着。さっそく身支度を整えて、畑へGO!おじいさん先生の説明を真剣に聞く子ども達。

1・2年生10名は、一人5本ずつの苗を、丁寧に願いを込めて畑に植え替えました。先日行ったサツマイモ植えの経験を生かして、思っていた以上に上手に行うことができました。たいへん立派!

これからも畑を訪れ、成長を見ていく予定です。土日の訪問も大歓迎とのことです。保護者の皆さん、是非畑へ行ってみてください。

みんなよく頑張ったので、わくわくフリータイム♪

ヤギにえさをあげたり、ハンモックに乗ったりと、思い思いに遊んで学習を終えました。

最後はみんなで記念撮影!

「読み聞かせ」をしていいただきました!

本校の図書コーナー(上学年の例)の様子です。子ども達の読書活動を充実させるために、学校司書の先生には、図書コーナーのよりよい経営に尽力していただいています。いつもありがとうございます!

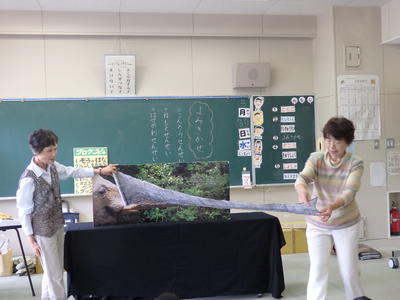

さて、本日5月30日(水)3校時目は、「子どもの読書環境を豊かにする会」から3名の読み聞かせの先生方に来校していただきました。

何と、会として、これまでに10万人以上の子ども達に読み聞かせを行ってきているそうです。

本日は1・2年生を対象に、子ども達が興味関心を抱く内容を考えてきていただきました。子ども達も、朝からわくわくして待っています。それでは、読み聞かせの様子を紹介します。

終了後に、校長室でお話を聞いたところ、「反応がよく意欲的で、とても素直な子ども達ですね。私達もとても楽しい時間をもつことができました。」とお褒めの言葉をいただきました。読み聞かせの先生方、本日は貴重な機会をありがとうございました。また、来年度もどうぞよろしくお願いいたします!

最後に、本日の子ども達の授業の様子を紹介します。

よりよい授業づくりについて研修を深めました!

5月29日(火)、今日は、いわき市教育委員会から4名の先生方をお招きし、1・2・3・6年生の授業を参観していただきました。子ども達の学ぶ姿を通して協議し、指導を受け、子ども達を伸ばすことができる「分かる・できる授業づくり」について私達の研修を深めることが目的です。

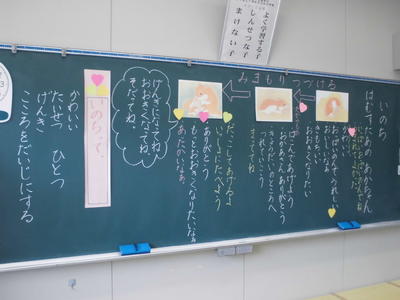

1学年は道徳科に取り組みました。教材「ハムスターのあかちゃん」を通して、自分の考えを進んで発表し、命あるものを大切にしようという心情を高めることができました。

2学年は国語科「かんさつ名人になろう」を学習しました。自分達でこれまで書いてきた観察メモを基に、友達とペアで、メモの工夫について考えることができました。

3学年は算数科「わり算」を学習しました。操作活動や図に表す活動を通して積極的に学び合い、わり算には2つの分け方があることの理解を深めることができました。

6学年は算数科「分数のかけ算」を学習しました。これまでに学習したことを基に、友達と意見を交換しながら、分数×分数の考え方をじっくり考えることができました。

子ども達が下校した後は、指導助言者の先生方から本日の授業についての指導と、これからの授業づくりについて助言をいただきました。

明日からの授業に生かしていきます!

全校でクリーン作戦実施! 今朝の登校は気持ちがよかった!

5月28日(月)、今朝の登校は、気分が違います。なんと、歩道にゴミが一つも落ちていません。いつも以上に、すがすがしい気分で歩くことができました。

実は、先週の金曜日25日の下校時に、全校生が「クリーン作戦」を行いました。大利方部と榊小屋方部に分かれて、下校しながら通学路に落ちているゴミを拾ったのです。実際に、注意して歩いてみると、きれいだと思っていた歩道にも、タバコの吸い殻や袋等のゴミ、つぶれた空き缶や釘などの燃えないゴミが思っていた以上にたくさん落ちていました。気温の高い日だったので、汗を流しながら小さなゴミも一つ一つ拾いました。子ども達は、きれいになった歩道を見て、達成感と満足感を味わっていたました。ご苦労様でした!

そして、今日は、待ちに待った「移動図書館」の日でした。休み時間になると、返却する本を手に、全校生が集まりした。思い思いに読みたい本を選んでいる姿に、ノーメディアデーや親子読書活動の成果を感じました。

先週の学校便りに書きましたが、保護者の皆様、親子読書カードやノーメディアカードへの丁寧な記入をいつもありがとうございます。連携して続けていくことが何よりも大切です。これからもどうぞよろしくお願いいたします。

最後に、3校時に書写に取り組んでいた5・6年生の姿を紹介します。

3・4年生外国語活動と業間の外遊びの様子を紹介します!

5月25日(金)、3・4年生の教室から、楽しそうな声が聞こえてきたので参観しました。

授業は「外国語活動」。今日は、外国語指導助手のカイリーン先生も来校しています。世界のいろいろな言葉であいさつをする学習活動に、子ども達は生き生きと取り組んでいました。ゲーム的な学習活動に、汗をかくぐらいに活発に取り組む姿もありました。

休み時間には、外遊びを思い切り楽しんでいました。先生方も一緒に活動しています。

今日の給食です。ふわふわパンにジャム。シャキシャキのスナップえんどうに、アツアツのクリームシチューも美味しかった!

土日の交通安全とケガ防止を子ども達にご指導ください。

本日、学校便りをお配りいたしました。よろしくお願いいたします。

今日は、1・2年生の学習の様子を紹介します!

5月24日(木)、1校時に5年生と算数の学習をしていると、校庭で用務員さんが昨日入れていただいた砂をならしてくださっていました。お一人で黙々と作業に取り組んでいる姿を見た子ども達は、ベランダから大きな声で「ありがとうございまーす!」とお礼の言葉を伝えていました。いつもありがとうございます。

さて、本日は、低学年の子ども達の学ぶ姿です。

1年生は、「学校探検パート2」に取り組み、何人かの子ども達が校長室を訪問してくれました。自分から質問し、校長室のひみつを各自ワークシートに熱心に書いている姿を見て、入学してから1ヶ月半の大きな成長を感じました。探検学習の終末には、発表会も行うそうで、とても楽しみです!

2年生は、現在、国語科と生活科を合わせた「観察名人」という学習に取り組んでいます。その学習の一環として、今日は、パソコン室で調べ学習に意欲的に取り組んでいました。「私は、今、オタマジャクシは何を食べるのかを調べています!」「私は、虫のさなぎの様子を調べています!」等、はっきり述べる子ども達。さすが2年生ですね!これからどのように学習が広がり、深まっていくのか楽しみです!

砂場に砂を届けていただきました!さっそく走幅跳の練習をがんばりました!

5月23日(木)、学区民運動会当日の朝、雨で水たまりのできた校庭を整備するために大量の砂を使いました。砂場には大きな穴が…。陸上練習に支障を来すなあと心配していたところ…。

朝一で、保護者のお父さんが、大きなダンプカーにいっぱいの砂を運び入れてくださいました。なんとありがたいことか!

本当にありがとうございました!

さっそく、5・6年生の体育の時間に使わせていただきました。張り切って運動に取り組む高学年の子ども達です。

まずは、JOGの後の流しの様子です。腕振りも力強くなってきました。

次はスタートの練習です。地面にしっかり力を加えることや低いスタートを意識して、真剣に取り組んでいました。上達がはやい!

砂場に移って、走幅跳を楽しみました!

1000mのタイムトライアルに挑戦した3人です。

一生懸命に運動した後の給食は最高!お肉に具だくさんの味噌汁、甘酸っぱいレモンソーダゼリーと、みんなで美味しくいただきました。明日もがんばるぞ!

楽しかった運動会が終了。子ども達は落ち着いて学習に取り組んでいます!

5月22日(火)、土曜日の学区民運動会からずっと良い天気に恵まれています。登校した子ども達は元気いっぱいです。高学年の児童には、少々疲れが見られましたが…。

先週まで練習に励んでいた業間の時間も、今日は、外遊びを楽しんだり、モンシロチョウの幼虫を探したりなど、思い思いに休み時間を楽しむ姿が見られました。

授業では、進んで話し合う姿が見られました。

曲に合わせて身体表現を楽しんでいるのは2年生の子ども達です。

1・2年生が植えた落花生の種から、芽が出ています。運動会前日と比べても成長しているのが分かります。

まずは、5月18日(金)の様子です。

次は、本日22日(火)。4日間でこの変化!

植え替えもそろそろでしょうか?

てるてる坊主ありがとう!学区民運動会大成功!

5月19日(土)、花火は上げたものの、予報と予想に反して降り続く雨…。どうなることかと心配しましたが、てるてる坊主さん、ありがとう!雨が止みました!

保護者さん、子ども達、学区民の皆さん、そして教職員が一丸となって校庭整備!あっという間に校庭中にあった水たまりが消えました!好間四小の底力を発揮!

青空が見え、時間は30分間遅らせましたが、全ての演技種目を、プログラムどおりに校庭で実施することができました。文字どおり、みんなで作り上げた学区民大運動会でした!

子ども達はもちろん、保護者の皆さん、地域のおじいちゃん・おばあちゃん方、先生方、みんなの笑顔を本気の姿が見られました。感謝と感動があふれる学区民運動会となりました。

皆様、本当にありがとうございました!好間第四小学校学区民大運動会バンザイ!!

本日の運動会の様子を紹介します!

本日の学区民運動会は実施いたします!

5月19日(土)、雨がまだ残っておりますが、天気予報を見ると、開始時刻には降水量が0mmとなっています。さらに、太陽マークも出ており、天気は回復傾向に向かっています。予報を信じます。

ということで、本日の運動会は実施いたします。どうぞよろしくお願いいたします。

明日は学区民大運動会!晴れますように!

5月18日(金)、いよいよ明日は、子ども達が楽しみにしている「学区民運動会」です。

朝は少し雨が降るようですが、天気は回復傾向。

お天気の神様、明るい太陽をお願いします!全校生の願いを込めて、「大てるてる坊主」登場!

子ども達が予行の結果を受けて、作戦を立て直した「紅白リレー」の最後の練習も終えました!

校庭の体育用具室もきれいにお掃除、整理整頓しました!

雨が残るかもしれない朝の校庭整備のためのスポンジも準備完了しました!

テントを立て、椅子も運び、運動会テーマも掲示しました!

明日のために、メロンパンとミネストローネもみんなで美味しくいただきました!

さあ、準備完了!明日は待ちに待った学区民大運動会!練習の成果を発揮して、競技も応援も全力でがんばりましょう!

保護者の皆様、学区民のみなさん、どうぞお楽しみに!全校生・全職員でお待ちしております!

※尚、予定どおり、運動会の実施の有無は、朝6時の花火、6時前の配信メール、そしてこのホーム ページでお知らせします。

子ども達は、久しぶりに休み時間の外遊びを楽しみました!

5月17日(木)、運動会予行を昨日終え、全体練習も午後の設定であるため、今日の業間の時間は、少しゆったりムード。久しぶりに外遊びを楽しむ子ども達と先生方の姿が見られました。雨上がりの校庭ですが、明るい子ども達の声が聞こえてきます。とても楽しそうな子ども達と先生方。見ていて微笑ましい光景です。

5校時目は、昨日の予行の反省を生かしたまとめの練習を行う予定です。

運動会予行を行いました!

5月16日(水)、良すぎるぐらいの晴天の下、学区民運動会の予行を行いました。水分補給に気をつけながら、これまでの練習の成果を生かして、32名の子ども達と先生方は、本番同様に本気になって競技に取り組みました。子ども達の様子を紹介します!

まずは、運動会の始めを飾る「鼓笛パレード」による入場です。

開会式で行う「紅白あいさつ」です!

子ども達と地域のおじいさん・おばあさんとで行う「紅白玉入れ」です!

1年~3年生の子ども達と6年生が戦う(?)下学年チャンス走です!

本番では、会場の全員の方で一緒に記念撮影をします!

運動会のラストを飾る「紅白リレー」です!本番で勝利するのは??

今のところ、週末は雨模様・・・。

どうなるでしょうか・・・。心配で、心配で・・・。

お天気の神様、お願いします。晴れますように! お願いします!

①種目説明&係児童打合せ会 ②本日の練習風景

5月15日(火)、昨日の風が止み、学区民大運動会当日にとっておきたいぐらいの青空が広がっています。

昨日の午後は、上級生と先生方で、種目説明&係打合せ会を開きました。子ども達は、種目の概要について体育主任の先生の話をよく聞き、当日の自分の役割や動きについてしっかりと理解に努めていました。

朝の活動の時間を使って、全校リレーの練習に取り組みました。1年生から6年生までバトンをつなぐリレーは、小学校ならではの競技であり、たいへん見応えがあります。初めて全員でバトンをつなぎました。子ども達もやる気満々です。各チームともに、バトンパスを磨き、勝利を目指します!

今日の全体練習の様子です。

まずは開会式。代表児童の発表もかっこよくできていました!

そして、応援合戦!紅と白の応援は、どちらがやる気と本気を表しているか!本番にも期待!

最後は綱引き。今日は白が勝ちました。本番ではどうでしょう?

運動を楽しく頑張った後の給食はおいしかった!

今日は、子ども達が大喜びの「カレーライス」だけでなく、冷たくてあまい「冷凍パイン」も付きました。子ども達も大満足でした!

学校委員会ありがとうございました! 運動会練習の紹介!

5月14日(月)、学区民運動会を土曜日に控え、今週は本番につながる練習が展開されます。

まずは、11日(土)のPTA学校委員会にご来校いただき、熱心にご協議いただきまして、ありがとうございました。おかげさまで、今年度のPTA事業計画が決まるとともに、例年と日程や種目が変わった学区民運動会に向けて共通理解を図ることができました。

さて、本日の全体練習の様子を紹介します。

開会式の応援歌とラジオ体操の練習です。

全校生と学区民の皆さんが一緒に楽しむ「大玉送り」です。

徒競走。みんな、気持ちよさそうに走っています。

その他に、「綱引き」「玉入れ」の練習もしました。最後に、退場練習をして、本日は終了!明日はリレーの練習も行う予定です!

避難訓練を実施しました!

5月11日(金)、第5校時目に、講師として内郷消防署員の方をお招きし、第1回避難訓練を実施しました。理科室からの火災発生という想定で、全校生が校庭に避難しました。担任の先生の事前指導をよく聞いて、子ども達は訓練に真剣に参加することができ、講師の方からお褒めの言葉をいただきました。

避難の後は、水消火器を使って、初期消火の実技訓練を行いました。4年生から6年生までの上級生は、元気な声と落ち着いた態度で、立派に消火活動を行うことができました。

最後に、消防車を見せていただいたり、備品を触らせていただいたりと、楽しい体験学習を行いました。命を守る大切な学習にたいへん意欲的に取り組むことができました。

運動会の練習を頑張っています!(ラジオ体操第一&鼓笛の様子)

5月10日(木)、まだ肌寒いですが、雨が上がりました。「待ってました!」とばかりに、校庭では、元気な子ども達の声が聞こえます。朝、校庭に出てみると、5年生と6年生が4✕100mリレーのバトンパス練習に励んでいました。来月の市陸上競技大会に向けて、高学年がこつこつと練習を重ねている姿を、下級生が興味深そうに見ています。きっと、あこがれているのでしょう。こうやってつながっていくのだろうなあと思います。5年生、6年生、がんばれ!

業間の時間は、全校生が体育館で「ラジオ体操第一」の練習に取り組みました。初めて行う1年生の子ども達も、上級生の動きを見て、なかなか上手に運動しています。全校生が、体育主任の先生の指導をよく聞いて、指先を伸ばし、大きく身体を動かそうと頑張っていました。

昼休みの時間は、2年生から6年生の子ども達が「鼓笛」の隊形移動の練習をしていました。始めは、楽器を持たずに歌いながらの移動。そして、まとめは楽器を実際に持っての移動です。上級生が、小さい2年生の子どもに優しく動き方を教えている姿がありました。

今年の運動会は、この鼓笛からスタートします。子ども達の鼓笛パレードに続いて保護者の皆さんも入場となります。本番が楽しみですね。お楽しみに!

①親子読書カード御礼 ②全校集会開催

5月9日(水)、今朝は冷たい雨が降る肌寒い一日のスタートでした。雨の日でも、自分の足でしっかりと登校する本校の子ども達に頼もしさを感じます。

さて、「親子読書カード」を見せていただきました。子ども達の感想、保護者の方のメッセージ、そして、担任の先生の励ましの言葉と、中身の濃い全員分のカードを読ませていただき、本校の重点目標である読書活動の充実に向けて、とても意義のある取組だなと感心いたしました。ノーメディアデーも読書活動推進も、学校と家庭で連携して進んでいくことが何よりも効果的です。これからも、保護者の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

業間の時間には、「全校集会」を開きました。校長からは、運動会に向けた取組を通して、「自分の心に問いかけながら練習・本番に臨んでほしい」「思いやりの心で応援もがんばってほしい」「最後まであきらめずに本気で頑張ってほしい」と3つの願いを話しました。まっすぐな目で話を聞き、「はい!」と元気に応える子ども達の姿がありました。

その後は、図書委員の皆さんが、低学年・中学年・高学年にお勧めの本を1冊ずつ紹介してくれました。ノー原稿で、的確にあらすじとお勧めの一言を述べる6年生。準備のよさ、担当の先生の指導のよさを感じました。全校生が話を聞き入っていました。「読んでみたい!」という気持ちが高まったのではないでしょうか。

1・2年生が落花生の種を植えました!

5月8日(火)、子ども達は、地域の方や保護者の方に温かく、そして確実に守られながら登校することができています。本当にありがとうございます。

さて、本日、地域の講師の先生をお招きし、生活科の学習の一環として、1年生と2年生が落花生の種を植えました。「秋には、収穫して、茹でて食べることができる、しかも最高においしい!」と聞いて、子ども達の目はますます輝いていました。これからの学習への期待が高まります。

連休が終わり、子ども達は元気に登校しました!

5月7日(月)、大型連休中に大きな事故やケガがありませんでした。担任の先生やお家の方のお話をよく聞いて、約束をしっかりと守ることができた成果だと思います。ありがとうございました。少し体調を崩している子もいます。運動会が近づいてきました。職員も含めて、全員で健康管理に気をつけていきたいと思います。

さて、本日の学校の様子を紹介します。

朝、出勤すると、校庭がますますきれいに整地されていました。休みの間に、用務員さんがきれいにしてくださいました。ありがとうございました。そして、体育主任の先生が白ラインを引いてくれました。整備されたきれいな校庭に迎えられた子ども達は、ますます運動会への意欲を高めたことでしょう。

朝の会の様子です。日直当番の子どもががんばっていました。大型連休の思い出を語り合っている学級もありました。

放課後は、4年生から6年生までの子ども達が、体育館で陸上練習に汗を流していました。笑顔で身体を動かしている姿を微笑ましく思いました。一つ発見!本校の子ども達は、柔軟性が高い!これはすばらしいことです。ますます高めよう!

5月2日(水)本日の学校の様子をお伝えします!

5月2日(水曜日)、まだ体調が優れない児童もいますが、明日から大型連休後半を迎える本日、子ども達は元気な笑顔で登校してくれました。

本日、お子さんを通して配付しました「学校便り」のとおり、明日からの連休も、事故の無い安全で楽しい休日になるように心よりお祈りいたします。繰り返しになりますが、ご家庭でも、次のことについて重点的にご指導をお願いします。

1 交通事故に気をつけること。特に、事故の一番多い原因である「飛び出し」をしないこと。

2 遊びに出る際は、お家の人に、行き先や帰る時刻、誰と一緒かを確実に伝えること。

3 不審な人物に声をかけられたり、危険な目に遭ったりしたときには、すぐに大人に報告すること。

さて、本日の子ども達の様子を紹介します。

1年生・2年生は、校長室に「学校探検」に来てくれました。2年生がリーダーシップを発揮して、1年生を先導し、皆で礼儀正しくあいさつをして入室。興味深そうに校長室を見渡す1年生をやさしくソファに座るように話す2年生。校長室のつくりや有る物等について丁寧に説明活動に取り組みました。説明する2年生も、それを聞く1年生も、良い態度で臨んでおり、感心しました。

3年生・4年生は、書写の学習に取り組みました。今日は清書提出の日です。本当は、それぞれの課題に真剣に取り組んでいる子ども達の姿を写真に収めれば良かったのですが、指導に夢中で、気がついたときには片付け作業。今回は、片付けの様子でご勘弁ください。やる気満々の子ども達で、指導するのも楽しくて仕方ありません。

5年生・6年生の様子をのぞいてみると、総合的な学習の時間の「ふるさと学習」に取り組んでいました。一人一人がインターネットを活用して、「わが街いわき」を自分なりの観点で調べていました。

5月1日 授業の様子を紹介します!

5月1日(火)、連休明けで、体調が優れない児童が何名か見られましたが、子ども達は、学習に集中して取り組むことができていました。2校時目の各学級の様子を紹介します。6年生を除き、どの学年も算数科の授業でした。

1年生は、先生の話をよく聞いて、解いた問題を自分で丸をつけることもできるようになりました。

2年生は、2けたの引き算に挑戦。繰り下がりに気をつけて、丁寧に計算を進めています。

3・4年生は、担任の先生と教頭先生がチームワークよく役割を替えながら指導にあたっていました。子ども達も学習の進め方を理解していました。

5年生は、「体積」の単元テストに集中。公式や単位に気をつけて、すらすら解いていました。

6年生は、にこにこ顔で楽しそうに「朝食メニューづくり」に取り組んでいました。

給食には、「かしわもち」が出ました。「あんこが好きなんだあ!」と、友達と美味しそうに食べる子ども達の表情に心が和みました。

移動図書館来校・運動器検診実施を紹介します!

昨日、4月24日(火)の休み時間に、1学期初めての移動図書館が来てくれました。子ども達は、大喜び!きちんとあいさつをして、バスに乗り込み、うれしそうに読みたい本を選んでいました。読書活動の推進は、今年度の重点の一つです。学校とご家庭で協力・連携しながら進めていきたいと思います。

そして、本日4月25日(水)は、朝の時間を使って、養護教諭が主になり、運動器検診を行いました。「片足立ち」や「しゃがみ込み」など、一つ一つの動きを確かめました。

2校時目の5・6年生の授業風景です。

5年生は、算数科「体積」の学習で、1立方メートルを実際に作り、1立方センチメートルとのかさの違いについて実感していました。

6年生も算数科「対称」の学習で、各種正多角形について、対称な形になっているか調べながら、気づいたことを交流していました。

明日と明後日は、校長が出張のため、残念ながらホームページ更新はありません。また、来週火曜日からよろしくお願いします。今週の休日3日間も、子ども達にとって安全で楽しい休日になりますように!

授業の様子を紹介します!

4月24日(火)、第2校時目の授業風景です。各学年の子ども達の学習の様子を紹介します。

1年生は算数科。教科書の挿絵から数を見つける学習をしていました。全員が活発に手を挙げて発表していました。

2年生は生活科。探検に向けて、一人一人が着用するカラフルなタスキを作成していました。探検学習をとても楽しみにしている様子がうかがえました。

3年生は算数科。友達とのじゃんけんゲームから「0のかけ算」の学習を進めていました。じゃんけんゲームがとても盛り上がっていました。

4年生も算数科。角度の学習で、どの開き方が一番大きいのか、相談しながら調べていました。仲良く学習している姿がほほえましく思いました。

5年生は家庭科。ゆで卵とおひたしの調理実習です。服装をバッチリ整えて、わくわくしながら先生の話を聞いていました。

6年生も家庭科。次の時間の調理実習のために、「朝食メニューづくり」を班で熱心に話し合っていました。

午後は、眼科検診があります。

また、明日は尿検査の提出日です。朝、起きたら尿をとること、容器を忘れずに学校へ持ってくることをお願いいたします。

全校集会を開きました!

4月23日(月)、昨日の夏日とは異なり、気温もぐっと下がって肌寒い朝でした。

今日は、今年度始めての全校集会の日です。第1回ということもあり、趣向を変えて、今日は校庭で開催しました。代表児童に続いて、全員で元気なあいさつをすることができました。校長先生のお話では、1学期のめあての一つである「お友達にやさしくしましょう!」に関連して、「やさしさ」についてお話がありました。話し手に正対し、うなずきながら、しっかりと話を聞いている姿が立派でした。お話の後は、今月の歌「はじめの一歩」をみんなで合唱しました。

明日は、子ども達が楽しみにしている「移動図書館」、そして「眼科検診」があります!

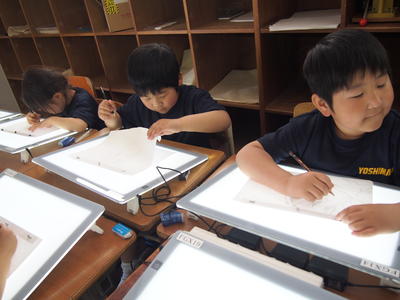

遠足に行ってきました!②

先程、全員無事に帰校しました。満足感いっぱいの表情で帰校式を行い、下校しました。予定時刻よりも遅れてしまい、保護者の皆様にはご心配をおかけしました。申し訳ございませんでした。

午後の部の「福島さくら遊学舎」編をご紹介します。「写し絵」や「パラパラ漫画」など、とても楽しい体験学習に取り組んだようです。どうぞ保護者の皆様、子ども達に今日の遠足での出来事を聞いてあげてください!

遠足に行ってきました!①

4月20日(金)、昨夜の雷と雨には驚きましたが、朝目覚めると快晴!遠足には最高のコンディションでした。登校班の子ども達も、いつもより足取り軽やか♪

お留守番の教頭先生にあいさつをして、バスに乗り込み、いざ出発。目指すは三春方面!

まずは、福島県環境創造センター「コミュタン福島」に到着。

係のお姉さんの説明をよく聞いて意欲的に学習する子ども達。3.11大震災と原発事故について学んだり、体験的に放射線についての正しい知識を学んだり、360度シアターの迫力ある動画で「これからの環境やふくしまの未来」について考えさせられたりと、本施設ならではの学びを行うことができました。「飛ぶ種づくり」の工作も楽しかったね!

次は、昼食会場「三春の里」へ。ポカポカ陽気の中、みんなで仲良くお弁当を食べ、遊具で楽しく遊びました!

次は、「福島さくら遊学舎」です!

優しさと笑顔があふれた「1年生を迎える会」

4月19日(木)の3校時は、「1年生を迎える会」が開かれました。代表委員を中心に、2年生から6年生までの上級生が、かわいい1年生のために、今日まで思いを込めて準備に取り組んできました。上級生の子ども達の優しい気持ちと、1年生の子ども達の楽しそうな明るい笑顔があふれる集会になりました!

6年生と手をつないで少し恥ずかしそうに1年生の子ども達が入場!

代表委員の張り切っている姿。校長先生のお話と代表児童による「迎える言葉」!

まずは、「1年生にインタビュー」!

次は、みんなで楽しいゲーム。「自己紹介ゲーム」「〇✕クイズ」「じゃんけん列車」!

上級生から1年生の子ども達へプレゼント!

1年生からのお礼の言葉とダンス!

満足感いっぱいで退場!

そして、明日はいよいよ「遠足」です!

快晴! 生き生きと学習に取り組んでいます!

4月19日(木)、昨日とは打って変わって朝から太陽の光がまぶしい一日です。昇降口前の花々も、うれしそうに、誇らしげにしています。

明日の遠足も、本日同様の天候が見込まれます。お天気の心配もありませんね。登校班でも、遠足を楽しみにしている子ども達の会話が聞かれました。

さて、1・2校時に、各学級を回ってみると・・・。

1年生は、算数で数の学習をしていました。元気な声で数を唱えたり、表したりしている姿をみて、「もうすっかり小学生だなあ。」と感心しました。

2年生は、国語で書く活動に取り組んでいました。先生の指示をよく聞いて、友達に知らせたいことをしっかりと書き進めていました。

3年生は、国語で漢字のドリル学習に取り組んでいました。学習の進め方をきちんと理解し、進んで学習しているのが分かりました。

4年生は、国語で「白いぼうし」を学習していました。松井さんの人柄や出来事について、先生を交えて話し合っていました。

5年生は、算数で、1㎤の具体物を用いて体積の求め方を考えていました。長さや面積の学習とつながっていることに驚いたことを算数日記にまとめていました。

6年生は、算数で「点対称」の学習に取り組んでいました。話の聞き方やノートの記入の仕方など、最上級生にふさわしい学習態度でした。

3校時は、「1年生を迎える会」が開催されます。どんな集会になるのかな?楽しみです!

雨の一日ですが、子ども達は元気いっぱいです!

4月18日(水)、朝からずっと雨で、気分が滅入りそうですが、花壇やプランターの花々、そして32名の子ども達は笑顔で元気いっぱいです。

朝の時間に、体育館に行ってみると、5・6年生が陸上の朝練習をやっている周りを、1年生が一生懸命に走っていました。3・4年生が今年初めての書写に生き生きと取り組んだり、5年生が長さや面積の学習経験を生かして「かさ比べの方法をみんなで考えたりと、学習にも意欲的に取り組んでいました。

そして、給食!今年初めての「カレーライス」と「ミルメイク」。美味しそうに、うれしそうに会食している子ども達の姿がどの教室でも見られました!

ラジオ出演・全国学力調査・登校班会議がありました!

4月17日(火)の出来事を紹介します。

まずは、ラジオ出演。本校を代表して6年児童が、朝7:11からのラジオ福島「おらが町のふるさとリポーター」に出演しました。好間四小のよさや代表児童が頑張っていること等、約5分間の生放送インタビューに、元気な返事とはきはきとした態度で立派に受け答えをしてる姿に感心しました。給食の時間の「昼の放送」では、教頭先生が録音してくれたインタビューの様子を全校生で聞くことができました。

次に、「全国学力学習状況調査」。午前中をかけて、6年生8名は、調査内容である国語・算数・理科・質問紙に取り組みました。県内はもちろん、全国の6年生が本日同じ調査に取り組んでいます。6年生8名は、5学年までの学習を基に、本気になって問題解決にあたっていました。長時間、よくがんばりました。結果については、後日お知らせします。

最後に、お昼休みの時間を活用して実施した「登校班会議」です。

組織作りを行い、集合時刻の確認や集団登校の注意点など、1年生から6年生まで仲良く話し合っている姿がありました。

1年生は給食を食べて下校です。

2年生は算数をがんばっていました。

3・4年生は、「1年生を迎える会」の準備をていねいに進めていました。

5年生は、学力調査中の6年生と離れて、午前中は家庭科室等で単独の授業に取り組んでいました。

命を守る大切な学習をしました!「交通教室」

4月13日(金)の5校時は、好間駐在所のお二人の警察官をお招きして、「交通教室」を開催しました。始めに、6学年の子ども達に、好間駐在所長さんから「家庭の交通安全推進員委嘱状」が交付されました。引き締まった表情で委嘱状を受け取った6年生の子ども達は、これまで以上に、下級生のお世話をしながら交通安全に努めていこうをいう意識を強めたようでした。

そして、事前指導を行った後には、実際に横断歩道の渡り方と歩行の仕方について実地訓練を行いました。事後指導の会では、好間駐在所長さんより、列を作っての無言歩行と、ていねいで元気のあるあいさつについて、お褒めの言葉をいただきました。好間四小の良き伝統ですね。

「今年も、交通事故に遭わないように、ルールを守り、全員で気をつけていこう」と全校生で誓った「交通教室」でした。

学校参観日 ご来校ありがとうございました!

昨日4月12日(木)は、学校参観にご来校いただきまして、誠にありがとうございました。張り切って学習に取り組んでいる子ども達の姿はいかがだったでしょうか。子ども達も、お家の方に来ていただいて、何ともうれしそうな表情を浮かべていました。

また、授業参観後の「父母と教師の会総会」並びに「学級懇談会」、「交通安全母の会総会」と、たいへんお世話になりました。新年度始めのこの時期に、保護者の皆様とお会いし、学校経営の方針をお伝えしたり、ご意見を頂戴したり、お話をしたりすることができたことは、とても意義あるものだと感じました。

総会でお話ししましたとおり、職員11名は、好間四小の子ども達のために、一丸となって、誠実に指導援助にあたってまいります。今年度も、保護者の皆様のご理解とご協力をどうぞよろしくお願いいたします。

明日は学校参観です!

4月11日(水)、まずは、各学級の授業の様子を紹介します。

1年生の教室では、図画工作科の授業で、クレヨンを使い顔を描いていました。ていねいに色を染め、満足そうに自分の作品を見ている姿がありました。

2年生の教室では、国語科の学習で交通安全の標語を考えていました。一人一人、リズムのよい、交通安全につながる標語をつくることができました。

3・4年生の教室では、担任の先生に加えて教頭先生が入り、算数科の学習をしていました。きめ細やかな指導の様子がうかがえました。

5・6年生の教室では、国語科の学習をしており、5年生は教科書にある詩について、自分なりの感想を書いていました。6年生は、来週17日に実施される全国学力調査に向けて、問題の解き方・考え方について皆で話し合い、実際に取り組んでいました。どの学級も学習に対する真剣さがありますが、特に5・6年生の子ども達の意欲的な学習態度はとても立派ですね!

保護者の皆様、明日4月12日(木)は学校参観日です。張り切って学習に取り組んでいる子ども達の様子を是非ご覧ください。授業開始は13:00です。

さらに、父母と教師の会総会と学級懇談会も開催されます。ご多用のところとは存じますが、万障繰り合わせのうえ、ご出席いただけますようお願いいたします。

①学校参観

13:00~13:45

②一斉下校13:55

③父母と教師の会総会

13:55~15:10

④学級懇談会

15:15~16:00

⑤交通安全母の会総会・

16:00~16:20

⑥執行部会

16:30~17:00

ラジオのインタビューに出演します!

4月10日(火)、今朝も集団登校で子ども達は安全に登校することができました。横断歩道を渡った後に、毎朝 横断のお世話をしてくださる交通安全専門官:阿部正勝さんと待ってくれていた車の運転手さんに、丁寧にお礼の気持ちを込めてお辞儀をする子ども達の姿に感心しました。よい伝統を引き継いでくれている子ども達に拍手!

ラジオ局から依頼が入り、本校の6年生の代表児童が、4月17日(火)午前7時11分から始まる番組「おらが街のふるさとリポーター」に出演することになりました。

電話を通じての約5分間という長いインタビュー出演となります。台本無しのインタビューです。どんなお話になるのか、今からとても楽しみです。お時間の都合がよい方は、是非お聴きください。

1 日 時 ・平成30年4月17日(火)7:11~

2 放送局 ・ラジオ福島

3 番 組 ・「おらが街のふるさとリポーター」

4 内 容 ・好間四小の様子やよさを紹介する。

今日から授業や給食、清掃活動も始まりました!

4月9日(月)、肌寒い朝でしたが、子ども達は交通ルールを守って、安全に登校することができました。子ども達の元気な朝のあいさつが、とても気持ちがいい!

用務員さん達が、ずっと丁寧にお世話をしてくださっているきれいな花々と、体育主任の先生が朝一に引いてくれた校庭の白ラインが、子ども達を迎えてくれました。

平成30年度初めての給食です。「ご飯、ふりかけ、牛乳、ジャガイモの味噌汁、鶏肉と野菜のソテー、桃ゼリー」でした。感謝の気持ちをもって、おいしく「いただきます!」

1年生は、明後日13日(金)から給食が始まります。お楽しみに!

清掃の時間です。話をせずに清掃に取り組むことができました。無言清掃は、今年度の重点目標の一つです。明日からも、めあて意識をもたせて頑張らせていきます。

平成30年度スタート! 着任式・始業式・入学式

4月6日(金)、平成30年度がスタート!子ども達の元気な声が学校に戻ってきました。進級した子ども達は、期待に胸を膨らませ、皆、満面の笑みを浮かべています。子ども達の期待に応えられるように、そして子ども達のために、教職員一同、本校教育活動に全力で取り組んでまいります。これからの一年間、事故無く、安全に楽しく登下校できますように!

着任式では、4名の転入職員を迎えました。平成30年度は、教職員11名です。よろしくお願いいたします。着任式の後は、第1学期始業式。子ども達の話を聞く態度がすばらしく、転入した職員は特に驚いていました。始業式の最後は校歌斉唱。子ども達の一生懸命な歌声に、教職員一同、ますます頑張ろうという気持ちを強くしました。

かわいい1年生のための入学式です。平成30年度の新入生は6名。上級生の姿をお手本に、1年生も、しっかりとした返事と態度で入学式に臨むことができました。来賓の皆様にもお褒めの言葉をいただきました。

全校32名の子ども達の平成30年度が始まりました。子ども達がどのように成長していくのか、わくわくします。1年間、どうぞよろしくお願いいたします!

平成29年度離任式

今日は離任式でした。

先日お知らせしたとおり、5名の先生が本校を転出されていきます。

勤務の関係で本日の離任式に出席されたのは3名の先生方でした。

8:50~体育館で行いました。

先生方一人一人からご挨拶をいただきました。

児童代表の5年生が、先生方とお別れするのは、さみしいのですが、

これから好間四小をもっとよくすることを誓うと挨拶しました。

最後は、校庭で一人一人と握手をしてお別れしました。

平成29年度末人事異動

平成29年度末人事異動が発表されました。

本校からは5名の先生方が転出することになりました。

校長 石見勝則 会津美里町立宮川小学校へ

教諭 髙木弘志 いわき市立湯本第一小学校へ

教諭 白岩博樹 白河市立白河第五小学校へ

講師 大谷優太 いわき市立郷ヶ丘小学校へ

非常勤講師 鈴木睦子 いわき市立綴小学校へ

保護者の方々、地域の皆様には大変お世話になりました。

それぞれ新任地でも好間四小での思い出を抱きつつがんばります。

ありがとうございました。

卒業式

本日10:00~卒業証書授与式を行いました。

8名の卒業生が好間四小を巣立っていきました。

未来に向かって大きく羽ばたいてほしいと思います。

がんばれ。

お別れの式

本校の非常勤の先生が本日までの勤務でした。

そこで、卒業式の練習が終わった後に、ご挨拶いただきました。

子どもたちも名残惜しそうな表情でお話を聞いていました。

いよいよ卒業式へ

明日が卒業式という日になりました。

3校時目は最後の練習をしました。

入退場、証書授与、門出のことば等を練習しました。

最後と言うことで、しっかりとできました。

明日の卒業式はその成果を発揮できそうです。

6年生スピーチ

6校時目に6年生がスピーチを行うというので体育館へ行ってみました。

すると、6年生と5年生が座っていました。

6年生は国語の時間にスピーチの工夫について学習していたので

ここで発表するようでした。

5年生は聴衆役です。

さて、いよいよ始まりました。

資料を使ったり、キーワードを提示したりしていました。

中にはグラフを見せて説明する子もいました。

なかなかこのような手の込んだスピーチは聞くことができません。

5年生にもいい経験になったと思います。

卒業式練習

3校時目は体育館で卒業式練習でした。

金曜日の予行の反省を生かしながら練習しました。

歌や入退場の練習でした。

少し寒かったのですが、みんながんばりました。

今日の給食

今日の給食は、日本型食生活の日メニューでした。

麦ご飯、牛乳、鰯の梅煮、ひじきの油炒め、ほうれん草とジャガイモの味噌汁、ふりかけでした。

6年生が三和給食調理場の給食を食べるのもあと2回です。

小学校と中学校ではメニューが違うようになります。

式歌練習

今朝は、1~5年生で式歌練習を音楽室で行いました。

先週の金曜日に行った卒業式予行での反省で

もう少し歌の練習が必要となったからです。

最初の音をはっきりと出すことや伸ばす部分に気をつけながら歌うようにしました。

ちょっと意識しただけで歌声は大きく変わります。

心のこもった卒業式ができそうです。

卒業式予行

2・3校時目は卒業式の予行でした。

だんだんと寒くなってきたのですが、短パンの子もいました。

「寒くないの?」と聞くと「寒くない」とのこと

ちょっと驚きです。

さて、卒業式の本番と同じように流れを確認しながら練習しました。

座礼のタイミングや歌の時の足の開き方など細かなところまで確かめました。

別れのことばの言い回しなど、もう少し工夫が必要なところもありました。

けれども、心のこもった態度で予行ができました。

来週の金曜日は、卒様式当日になります。

いい卒業式になるよう、心を整えていきたいと思います。

今日の授業

1校時目

2年生の担任がお休みのため1・2年生は合同で学習しています。

国語のプリントやドリルをしていました。

1年生の先生にマルをつけてもらって2年生も喜んでいました。

3年生は算数でした。

間を考える問題です。自分の考えを書いた後、じっくりと考え直していました。

最後まで一生懸命考えようとする心構えが立派です。

4年生も算数でした。

大きな数を1/1000にするとどうなるかとい問題でした。

大きな数と分数とが出てくるので、混乱しがちです。

先生の説明をよく聞いていました。

5年生は国語でした。

物語をつくり、原稿用紙に書いていました。

原稿用紙での書き方を確認しながら書いていました。

6年生も国語でした。

教科書の最後の単元です。

ドナルドキーンの文章なのですが、日本文化のよさについて書かれています。

内容が高度になってくるのが分かります。

PTA監査会・執行部会

昨夜、PTAの監査会および執行部会を行いました。

PTA三役の方に集まっていただきました。

はじめに監査をしていただき、その後次年度に向けての執行部会を行いました。

4月のPTA総会に向けての準備、規約改正、新年度の組織、事業計画など話し合いました。

春の陽気に誘われて

暖かな春の陽気にさそわれるように

大休憩には多くの児童が校庭に出てドッジボールをしていました。

梅の香りも漂う中で、楽しそうです。

〒970-1147

いわき市好間町大利

字戸作田65

TEL 0246-36-2805

FAX 0246-36-2925

平成29年3月に地番変更になりました。