夢に向かって、

どんな事にも共に挑戦し、

諦めずに取り組み続ける子

出来事

答えは・・・。

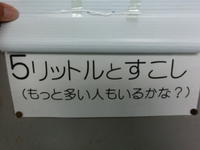

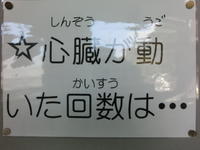

保健室前掲示の答えです・・・。どれがどの答えだか?分かりますか?

わたしはだあれ

5年生外国語活動です。J先生がちらりと見せるキャラクターを当てるゲームをしていました。もちろんヒントは英語です。

順調に当てていった5年生ですが、ある所で止まりました。

元日産の社長さんのようでもありますが違うとのこと・・・。

答えはJ先生の故郷ニュージーランドのコメディアンでした・・・。

分かるわけないですよね・・・。

自分手帳

4年生は「自分手帳」に様々なデータをまとめていました。これは県教委が配付するもので高校生まで使う・・・はずです。しっかりまとめていけば、自分の体の成長がとらえられますね。

ここはどこ?

さて見慣れないロッカーの写真です。

ここはいったいどこでしょう?これも明日お知らせします!!

6年生の12年間

保健室の掲示が変わりました。6年生が十二年間生きてきたことがクイズになっています

生まれてからいままで、心臓が動いた回数は?

今まで流した涙の量は?

生まれてから髪を切らずにいたらどのくらいの長さ?

今まで寝た時間は?

答えは明日お知らせします!!

準備

今年度が終わる準備が少しずつ進められています。

体育館は卒業式の会場作成も終わり、練習も始まりました。各教室ではワックスがけ、そして廊下なども飾られてきました。平成最後の卒業式・修了式ももうすぐです・・・。

ゴムゴムの~~~~っ

3年生理科ではゴムや風の力で動くものを学びます。今日は学習のまとめに好きな調べ学習かな?思い思いにいろんなことに取り組んでいました。

先生、みてみて、こんなに膨れるよ!!振り返るとびっくり緑の顔、思わずパチリと撮ってしまいました。

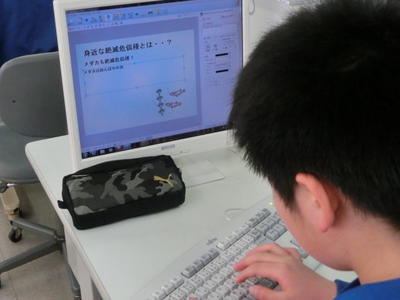

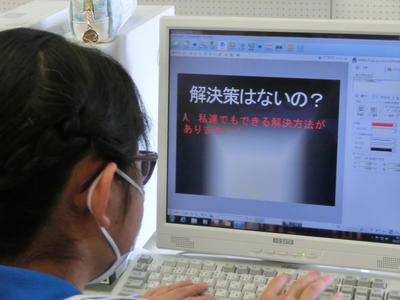

コンピュータを操る力

毎年この時期、文部科学省の調査で「教育の情報化」というものがあります。その中の調査項目に子供たちにプレゼンテーションソフトを使った学習を進め、その力を身に着けさせる旨の項目があります。

6年理科の最後にこのプレゼン作成をもってきているのにはそういう理由もあります。数時間、子供たち一人一人に調べることを保障し、一人一人に個別に技を教える。毎年、この時間がとても充実していて好きです。

鎮魂

今朝は、東日本大震災の追悼に関わる知事のメッセージを校長先生が放送によって子どもたちに伝えました。

毎朝、元気で活発な学校もしんと、校長先生の読む声に耳を傾け、皆で鎮魂の黙とうをささげました。

もうすぐ2年生

今日はお隣の幼稚園児が学校体験に来ました!!

手を引き、校内を紹介する1年生の姿は、もう立派な上級生ですね。

春が待ち遠しいです。

地球にくらし続けるには・・・?

6年生理科、最後の単元は「地球に生きる」

わたしたち人間が地球をむしばむ存在であることを自覚し、空気や水や他の生き物を大切にし、地震など地球からの影響を最小限にとどめながら、ずっとこの星に生きていくことを考えて行きます。

そして恒例のプレゼン作成!!どんな発表が完成するのか?楽しみです。

生き物探し

4年生が生き物を探していました。生き物の一年(一生)を考えます。

さすがにいないと思いましたが・・・。ダンゴムシはしっかり生きていました。虫は、視界にはいないようですが、幼虫であったり卵であったり、しっかりと種族を残しているのですね。

ひとり

学校はいつでも子供たちで溢れ、動きがあります。だから、ひとりの姿を見つけると氣になってしまいます。

あれれ?どうしたのかな?

ああ、図書室で寄り道? おトイレ?

でも笑顔が見つかるとホッと安心しますね。

クリスタルファンタジー2!!

本日は昨日とは別クラスがクリスタルファンタジー!!

放送室のスタジオを覗くと・・・

きれいに輝いていました!!

調べもの・・・。

図書室を覗いてみると、なにやら声がします。

誰かと思えば、3年生の男の子でした。熱心に学校司書の先生とお話をしています。なにか、調べたいものをさがして、見つかったようです。

「ねぶた」を調べたかったけど、なかなか見つからず・・・、司書の先生がそれを見つけて調べ方を教えてくれたようです。

本を持ってにこにこしながら教室に帰る姿は、勉強の愉しさを感じた顔でした。気になったら図書室に調べにいく、そしてそれをサポートしてくれる人がいる。とても嬉しいことです。

け・ん・ば・ん

学校では、1年生の時から鍵盤ハーモニカを使います。2年生は3年生になると笛も使うようになるので音楽の表現が広がる時期です。

みんなで合わせて!!

でもなかなか合いませんでした。しっかり練習してハーモニーとなるよう今のうちから頑張って欲しいものです。

ワックスがけ

昨日は体育館のワックスがけを行いました。市民のみなさんにも開放して使って頂いている本校体育館ですが、ずっとワックスをかけていませんでした。今年度、ようやくワックスがけが実現しました。

本校若手と体育部の教員が頑張りました。きれいな体育館で卒業式が迎えられます。(シートで覆ってしまうので床は見えませんが・・・。)

クリスタルファンタジー

なにやら教室が暗いので覗いてみると・・・。

3年、図画工作科です。

その名も「クリスタルファンタジー!!」

もう説明はいりませんね。どうやったらきれいに光が反射するのか?

ただ作るだけでなく、作り終わった後の効果まで考える所に、最近の図画工作の奥深さがあります・・・。

防火教室を行いました

本日は4学年を対象に防火教室を行いました。油は火を消し忘れると自然発火してしまいます。その様子を実際に体育館で確認しました。

また、コンセントとプラグの間にほこりが溜まり、吸湿することに漏電し発火するトラッキング現象など、火のない所に火の立つ恐ろしさを実際に確認し学ぶことができました。

講師の中央台分遣所の消防士の方々、ありがとうございました。

6年生を送らなきゃならない会・・・。

後半はピアサポートや鼓笛の引き継ぎ・・・。

そして、お互いの歌・・・。

さみしい氣持ちが高まりました・・・。

あれ?ピントが合わない??と思ったら涙・・・なんてのはこの時期しょっちゅうです・・・。

さあ、みんな少しステージが上がりました。次の階まであと1歩です。

いわき市郷ヶ丘三丁目50-18

TEL 0246-28-1341

FAX 0246-28-1350

令和5年度

ほけんだより

図書館だより

生徒指導

各種計画等

運営委員会

↑

運営委員会にて、所属する会の年間計画を作成する方は、上記のファイルをダウンロードしてお使いください。