カテゴリ:学年の様子

図工の作品

図工の作品

楽しい作品、かわいい作品、ていねいに仕上がった作品。いろいろな作品が教室や廊下に掲示されています。

授業の様子

授業の様子

「デジタル教科書」はいろいろな教科で活用しています。

授業の様子

授業の様子

「デジタル教科書」を使うと、教科書の写真などが拡大されて見やすくなります。

授業の様子

授業の様子

ミシンやアイロンを上手に使って仕上げます。どんな出来栄えか、楽しみです。

遠足5年生 陸上競技場まで徒歩

遠足5年生 陸上競技場まで徒歩

徒歩で陸上競技場まで行きました。

「よろしくお願いします!!」

小体育館で卓球をして汗を流しました。

体育館の使用料金は大人300円、子ども100円。

今日の予定表

昔卓球部だったW先生にやさしく教えてもらいました。

それから、トラックへ移動し、まずは400メートルのトラックを

感触を味わいながら、心をこめて走りました。

レーンにそって、軽く足をはずませながら走りました。

最後に、8チームに分かれて、本番さながらのリレーを行いました。

来年の陸上競技大会に向けて、良い感触を得ました。

いよいよお弁当の時間です。

観客席の色別に10班に分かれ、はばはばとゆっくり食べました。

「たくさん運動したから、おいしいね!」

小体育館にもどって「フットサル」に

「ソフトバレーボール」をして汗を流しました。

「ミラクルシュート!」

公共施設の使い方で大切なことを話し合いながら確認しました。

学校に到着したのが15時過ぎでした。

学級ごとに反省をして解散しました。

たくさん動いて疲れたけど、

楽しい1日だったと子どもたちからの声が

聞かれました。

私は、ボールや荷物を運ぶ係りでしたが、

帰ってきて歩数計を見ると、

9640歩でした。

子どもたちは、1万歩以上動いていたと思います。

5年生全員、よくがんばりました。

授業の様子 社会 5年

授業の様子 社会 5年

5年生の社会では、日本が世界の中でどの位置にあるのか、それぞれの大陸にはどんな国があるのかなど勉強していました。

大型の世界地図や地球儀がたいへん役に立っています。

大型の世界地図や地球儀がたいへん役に立っています。

1年生 学校たんけん(2年生と一緒に)

1年生 学校たんけん(2年生と一緒に)

1年生の「学校たんけん」の様子です。

2年生にやさしく手をつないでもらいながら歩きました。

今日は、北校舎のたんけんです。

(職員室、保健室、校長室、会議室、音楽室、2から4年教室、

理科室、図工室、家庭科室、図書室、などがあります)

私たち大人にも1年生の時があったのです。

学校がとても広く思えた自分がいたと思います。

思い出してみてください。

「3階は、景色がいいね!」

「パソコンがたくさんある!」(コンピュータ室)

「ガイコツだ!!」(理科準備室)

西の渡り廊下

「下へおりてみよう」

「水槽があるぞ」(3年生の廊下)

保健室前

「職員室は、広いね!」

「教頭先生は、どんなお仕事をしていいるんですか?」

平三小は、昔は児童数が1000人以上あったこともある

大きな学校なので、覚えるのが大変かもしれません。

だんだん慣れてきたら、「たんけん地図」を使って

勉強もできますね。

「がんばれ!ちびっこ1年生!!」

2年生にやさしく手をつないでもらいながら歩きました。

今日は、北校舎のたんけんです。

(職員室、保健室、校長室、会議室、音楽室、2から4年教室、

理科室、図工室、家庭科室、図書室、などがあります)

私たち大人にも1年生の時があったのです。

学校がとても広く思えた自分がいたと思います。

思い出してみてください。

「3階は、景色がいいね!」

「パソコンがたくさんある!」(コンピュータ室)

「ガイコツだ!!」(理科準備室)

西の渡り廊下

「下へおりてみよう」

「水槽があるぞ」(3年生の廊下)

保健室前

「職員室は、広いね!」

「教頭先生は、どんなお仕事をしていいるんですか?」

平三小は、昔は児童数が1000人以上あったこともある

大きな学校なので、覚えるのが大変かもしれません。

だんだん慣れてきたら、「たんけん地図」を使って

勉強もできますね。

「がんばれ!ちびっこ1年生!!」

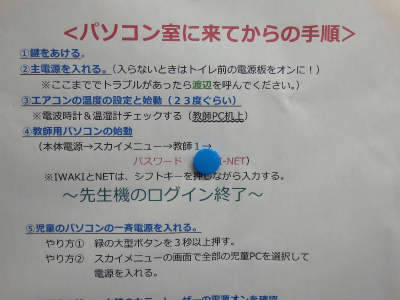

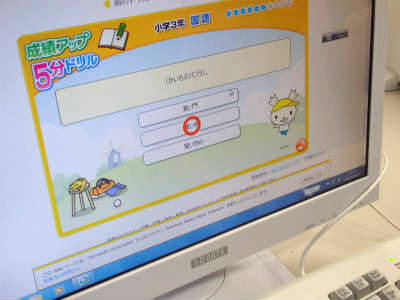

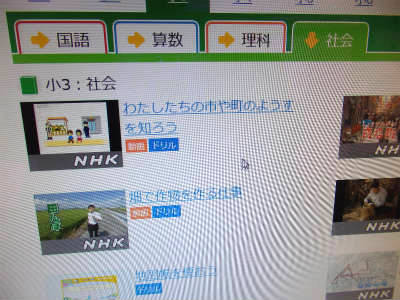

はじめてのパソコン室 3学年

はじめてのパソコン室 3学年

3年生 はじめてのパソコン室

一人一人が自分で電源を入れてから(ログイン)学習ソフトを使用し、

シャットダウンするまでの練習を兼ねて、学習しました。

「スカイメニュー」という先生のパソコンに入っているソフトを使うと

一斉に電源を入れたり、切ったりすることもできます。

これから暑くなるので、パソコン室の温度や湿度にも

十分に気をつけないといけません。

国語の漢字の復習をしています。

社会科の学習内容も確認しました。

子供たち、みんな夢中です。「できた!!」という歓声も。

国語や算数にかぎらず、社会や理科、総合的な学習では

パソコンは大活躍です。

平三小のホームページには、「検索サイト」がリンクされて

いますので、ご家庭でもお子さんと一緒に

何か調べ物をするものいいかと思います。

子供が素朴な疑問をぶつけてきたときに、

知らん顔をしないで、

「いっしょに考えようね!」という姿勢が、大切なのだそうです。

「科学的なものの見方や考え方」を伸ばす、魔法の言葉です。

1年生 一斉下校の様子 強風にも負けず

1年生 一斉下校の様子 強風にも負けず

誰にでも、小学校1年生の時があったはずです、、、。

1年生の一斉下校の様子です。

正門までも結構歩きます。

6年生が6月の陸上競技大会に向けての記録取りをしていました。

「風に負けないでね!」と応援している「負けじ魂」の石碑

H銀行前の横断歩道 東と西に分かれます 互いに手をふりバイバイ!

Wサイクルの前を渡って、そろそろ待っているお母さんが?

「あ、お母さんだ!」ほっとひと安心して手をつなぎました。

私の地区の子供たちが保護者の方々に手をとられて

全員が帰宅にむかいました。

「カバン、重いようーーー!」

「お母さん、あそこにいた!」

「帽子、とばされそう!!!」

などの声が聞こえました。

強風にも負けずに、並んできちんと歩いていました。

運動会に向けて、またがんばろうね!

応援していまーす!

玄関前にある運動会の用具一式

1年生の様子(はじめての給食、他)

1年生の様子(はじめての給食、他)

1年生も、いろいろな活動が始まりました。

今日は初めての給食です。

「おいしい!!」という声がたくさん聞こえてきました。

「校長室って大きいね!」

「おいしい!!」

「明日の給食もたのしみだね!」

1年生 はじめての給食

好き嫌いなく食べて、

卒業するまでに大きくなって下さいね。

保護者の皆様のご協力もお願いいたします!

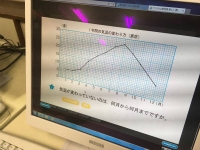

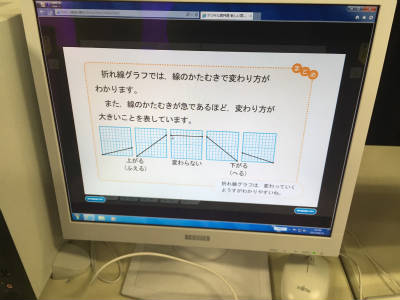

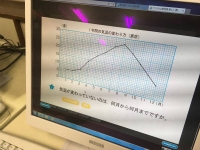

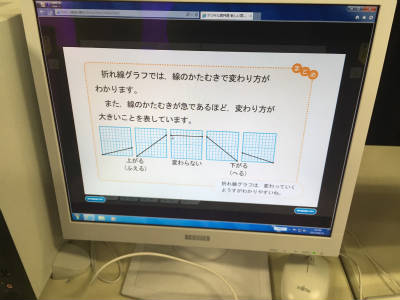

算数4年 折れ線グラフの読み取り(ICT活用授業)

算数4年 折れ線グラフの読み取り(ICT活用授業)

4年生の算数の学習です。

「グラフや表を使って調べよう」の単元です。

折れ線の傾きと変化の度合いの関係を考えさせています。

自分で考えてノートに答えを書いています。

パソコンを使用するとどの区間がどのぐらい変化しているかが

よくわかります。

机間巡視しながら、個に対応した指導も行っています。

「まとめ」の画面です。

折れ線グラフは、変わっていく様子がとても分かりやすいことにも

子供達は気づいてきたようです。

「グラフや表を使って調べよう」の単元です。

折れ線の傾きと変化の度合いの関係を考えさせています。

自分で考えてノートに答えを書いています。

パソコンを使用するとどの区間がどのぐらい変化しているかが

よくわかります。

机間巡視しながら、個に対応した指導も行っています。

「まとめ」の画面です。

折れ線グラフは、変わっていく様子がとても分かりやすいことにも

子供達は気づいてきたようです。

6年生の奉仕活動 思い出の校舎の清掃活動

6年生の奉仕活動 思い出の校舎の清掃活動

6年生が、奉仕活動として、思い出の校舎を丁寧にお掃除していました。

本当にありがとう!

6年 社会科「平和について」(現職研究授業)

6年 社会科「平和について」(現職研究授業)

6年生の社会科の最後の単元の学習です。

黒板の上にある世界地図

「平和」について学習し、考えています。

「戦争は人の心の中で生まれるものであるから、

人の心の中に平和のとりでを築かなければならない」

「世界の紛争」の現実、、、、。

子供たちと話し合いながら、原因を考えました。

「コンゴ」というアフリカの中部にある国には、

スマホやゲーム機等で必要な蓄電部品である

コンデンサーやリチウムイオン電池の原料となる

「コルタンやコバルトという鉱物」が世界の8割を占めている。

そのため、様々な紛争が起きてしまった、、、、。

豊富な資源から得たお金は、紛争のために武器等に使用され

食料不足に子供たちは悩んでいるという現実、、、。

自分の意見や考えをきちんと持ち、グループの友達との

話し合いを大切にしながら学習を深めています。

教科書や資料集で「国際連合」や「OED」などの役割や意味も

調べながら進めていました。

資源を大切にすること、新しい開発もしていくこと、売り上げ金の

一部を寄付してはどうか、、、等の解決策も話し合いました。

世界の現状や「コンゴ」という国の現状を知り、

あらためて

「平和」の尊さと恵まれている自分たちの生活を

認識することができました。

「知るは、愛なり」という格言がありますが、

この授業を通して、子供たちは12歳なりに「平和」について

世界的な視野で考えることができました。

様々な事件が日本でも世界中でも日々起こっています。

世界地図、日本地図を目の届くところに置くことも大切かも

しれません。

わたしたちは、地球に住む一人として、

世界の現状を知り、考えることが大切。

関心をもって生きることが大切だと授業を見ていて

あらためて私も大人として考えさせられました。

世界地図、日本地図を目の届くところに置くことも大切かも

しれません。

わたしたちは、地球に住む一人として、

世界の現状を知り、考えることが大切。

関心をもって生きることが大切だと授業を見ていて

あらためて私も大人として考えさせられました。

※授業の後半に使用した動画資料

「もし世界が100人の村なら」

「もし世界が100人の村なら」

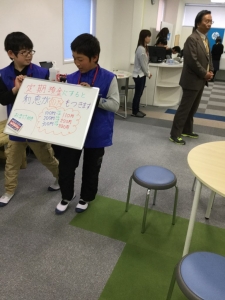

速報7 市長 店長

速報7 市長 店長

売り込みが激しくなる中

市長と店長はハンコを押しています

速報6 第3ステージが始まります

昼食が終わり最終ステージが始まります。

店の奥の部屋でおこなわれている仕事を紹介します

速報4 第2ステージ開始

速報4 第2ステージ開始

宣伝が活発になりました

速報2 スチューデントシテー

開会

大人として行動しましょう

市長あいさつ

スチューデントシテーの速報

スチューデントシテーの速報

<簡単な速報>

開始前の様子から

カバンが大きく入りません

3年 社会 昔の道具

3年 社会 昔の道具

本日は学力テストを実施しているので、教室内の撮影を自粛しました。

3年生の廊下に古い道具が並んでいました。

社会科で利用する教材です。

3年生の廊下に古い道具が並んでいました。

社会科で利用する教材です。

奥にあるのは、洗濯板 三小とあるのは はかり

てんびんがたのはかりです

現職1人1授業 理科 6年「電気とわたしたちのくらし」

現職1人1授業 理科 6年「電気とわたしたちのくらし」

6年の理科の授業の様子です。

平三小は、1年間に1人1授業研究という研修を持つ学校です。

私こと理科専科は、4、6年を受け持っています。

今回は、6年生の学級を使って授業研究を行いました。

授業に集中して取り組む6年生は、立派でした。

内容は、「電気とわたしたちのくらし」

電熱線の「発熱量」は何によってどう変わるかの検証実験です。

(今回は、太さとの関係です。

3つの要素が関係しています。

⭕️電気の量(1、5V〜だんだん多く)

⭕️電熱線(ニクロム線)の太さ(細い?太い?)

⭕️電熱線の長さ(短い?長い?)

キーワードを半立体ワードを作成

(5ミリの発砲スチロール板)

ワークシートを活用し、自分の考えと

グループの友達の考えを比べながら予想しました。

緑印マークのニクロム線が0.2ミリ(細い電熱線)

青印マークのニクロム線が0.4ミリ(太い電熱線)

長さと電圧は条件統一なので、そろえました。

(電熱線のこのアイテムは自作しました)

結果(事実)をホワイトボード(薄型 両面仕様可能)に書いて、

全体に発表しています。(レーザーポインタを使用)

ボードの後ろ側には、班で「事実から何が分かったのか」を

意味づけしたものを書いています。

「まとめ」の段階

太さの違う電熱線の上に円柱形の発砲スチロールをのせると

電熱線の太いほうのスチロールのほうが速くとけるので

すぐに降下していく。(太いほうが発熱量が多い)

※この動画を視聴する

※「サーモテープを使った実験

※この授業のまとめ動画

学習のまとめで、コンデンサーで動く車を

組み立てたり、発砲スチローツカッターで

簡単な工作体験をしました。

子供たち、夢中でした。

こんな作品を作った子もいました。

発熱を利用すると細かい所まで、簡単に作れますね。