夢に向かって、

どんな事にも共に挑戦し、

諦めずに取り組み続ける子

出来事

学習発表会を行いました!

学習発表会を行いました!

今日は、大雨のため1週間延期していた学習発表会を行いました。お忙しい中、多くの保護者の皆様、ご家族の皆様、そして地域の皆様にご来校いただき、発表することができました。本当にありがとうございました。

スローガン発表 1年 ももたろう

2年 お手紙 3年 どろぼう学校

4年 届けよう熱い思いを 5年 Beauty of Teamwork

6年 Catch a Dream 閉幕の言葉

今日は校内発表会です

今日は校内発表会です

今日は、2日(土)に予定している学習発表会の校内発表会です。台風による休校などがありましたが、子どもたちは熱心に練習を重ねてきました。当日、どうぞおいでください。

下校時刻の変更について

下校時刻の変更について

すでにメールではお知らせいたしましたが、本日昼過ぎから強い雨と風が予想されるため、下校時刻を繰り上げ13:00には下校を完了するようにいたします。また、帰宅後は、不要な外出を避け、安全に過ごすことができますようお願いいたします。

ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

断水が解消されました

断水が解消されました

約10日ぶりに、断水が解消され水を使うことができるようになりました。通水へ向けて、水道局の皆様をはじめたくさんの方々の努力があったことと思います。また、県外の給水車にもお世話になりました。本当に感謝するばかりです。関係の皆様、ありがとうございました。

これまでの水も受水槽にありますので、塩素濃度が上がるまでは飲み水には使用できません。引き続き子どもたちには飲み物を持たせてください。飲むことが可能になりましたら、改めてお知らせいたします。

どうぞよろしくお願いいたします。

学校再開しました

学校再開しました

台風の影響で先週は臨時休校とさせていただきましたが、今日から再開しました。子どもたちの元気な姿を見て、ほっとしています。改めて、今回の台風で被害に遭われた皆様にお見舞いを申し上げます。休校中、子どもたちの生活についてお気遣いいただいたご家庭の皆様に、心より感謝申し上げます。本当にありがとうございました。今日から再開したとはいえ、学校はまだ断水中です。学校での水の使い方やトイレの使い方など、工夫しながら生活していくことを子どもたちにも伝えました。日常の生活が戻るまでには、まだ時間がかかると思われます。皆様のご理解とご協力をお願いします。

久しぶりの登校、あいさつ運動を行っていただきました

学校再開についてのご連絡

学校再開についてのご連絡

今回の台風により被害を受けられた皆様に、謹んでお見舞いを申し上げます。

今週は、休校とさせていただきました。様々な点で、ご理解とご協力をいただき心より感謝申し上げます。

学校の再開についてご連絡いたします。

10月21日(月)より再開いたします。つきましては、次のことについてお知らせいたします。

〇21日(月)は、通常日課の3校時限とし、昼食なし で11時25分頃の下校となります。

〇登校は、通常の登校班でお願いします。ただし、避難等されている場合はこの限りではありません。

〇持ち物について

・月曜日は、3校時までの時間割で準備してください。

・飲み水の準備をお願いします。準備が難しい場合は、水やお茶以外でも構いません。 学校で飲み水も準備しますので、どうしてもの場合には、水筒のみ持たせてください。

・体操服や上履き等準備が難しい物は、用意できる物で構いません。

〇学習発表会につきまして、11月2日(土)に延期いたします。それに伴い、繰替休業予定だった28日(月)は、通常授業といたします。また、11月5日(火)を繰替休業日といたします。

〇その他

・23日(水)からは、通常日課といたします。昼食は、簡易給食が開始される予定です。先日の通知により、給食を希望されない場合はご連絡ください。その場合には、お弁当の持参をお願いします。

・木曜日は、就学時健康診断のため、3校時限で下校となります。

・水道の復旧には、まだ時間がかかることが想定されます。飲み水(前述)は、家庭からの持参をお願いします。学校の給水タンクに残っている水は、塩素濃度が低くなっているので、飲み水としては使用いたしません。トイレ用等に利用します。なくなった場合には、プールの水等で対応する予定です。

皆様のご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

朝の読み聞かせ

朝の読み聞かせ

今日は、図書ボランティアの皆さんに読み聞かせの日です。どの教室も、子どもたちは熱心に耳を傾けていました。図書ボランティアの皆さんには、いつも朝のお忙しい時間においでいただきありがとうございます。読み聞かせの日は特に、落ち着いて一日がスタートできます。本当にありがとうございます。

学習発表会へ向けて

学習発表会へ向けて

10月26日(土)には、学習発表会を予定しています。各学年とも、様々な学習の成果を発表しようと準備を進めているところです。子どもたちも、一人一人が自分の役割を理解し前向きに取り組んでいます。発表まで約2週間、より充実したものが発表できるように練習を重ねたいと思います。

1年生の練習の様子から

楽しい休み時間

楽しい休み時間

風がとても強い朝でしたが、10時頃にはだいぶおさまってきました。秋晴れのもと、子どもたちは休み時間に元気に遊んでいます。体を動かすには、とても気持ちのよい季節になりました。

教育実習が始まりました

教育実習が始まりました

今日から11月1日までの予定で、教育実習生が来ました。お名前は、小泉智博さんです。どうぞよろしくお願いします。

鍵盤ハーモニカ教室

鍵盤ハーモニカ教室

今日は、楽器演奏の専門の方をお招きし、1年生で鍵盤ハーモニカ教室を行いました。何事も最初が肝心です。鍵盤ハーモニカという楽器の特性に応じた演奏の仕方について、丁寧に教えていただきました。子どもたちは、真剣に説明を聞き、演奏していました。これからの演奏が楽しみです。

PTA奉仕作業そしてクリーン活動

PTA奉仕作業そしてクリーン活動

今日はPTA奉仕作業でした。校庭や校地内の除草を行っていただきました。おかげさまで、すっきりとしました。また、5校時は子どもたちもクリーン活動を行いました。ご協力いただいたPTAの皆様、本当にありがとうございました。

楽しい集い

楽しい集い

今日は、縦割り班による集会活動、「楽しい集い」を行いました。班ごとに、クイズやゲームをすることで、思いやりの心やきまりやマナーを守ることの大切さを学ぶのがねらいです。6年生が班長になり、楽しみながら協力して過ごす様子が見られました。様々な機会をとらえて、人との関わりについて学ばせたいと思います。また今日は、「ふれあい弁当デー」でした。お忙しい中、お弁当づくりありがとうございました。

秋の装い

秋の装い

10月になりましが、日中はまだまだ日差しを強く感じます。とはいえ、季節は秋です。学校の図書室も、図書ボランティアの皆さんのご協力をいただき、秋の装いになりました。また、子どもたちが喜ぶハロウィンの飾り付けもしていただきました。文字通り、読書の秋にしたいものです。ゲームなどによって、家庭での読書時間も少なくなっているようです。曜日や時間を決めて、親子で読書をする機会をつくってみてはいかがでしょうか。図書ボランティアの皆様、いつも本当にありがとうございます。

交通安全教室

交通安全教室

2校時と3校時に、交通安全教室を行いました。1・2年生は、実際に道路を歩いて安全な歩行について学習しました。3~6年生は、模擬信号機を使い、自転車の安全な乗り方について学習しました。子どもたち一人一人がしっかりとルールを守り、安全に生活することができるように、これからも折に触れて話していきたいと思います。自転車のご協力をいただきましたご家庭の皆様、ありがとうございました。

1・2年生 ~ 紙芝居を見て、実際の道路を歩きました

3~6年生 ~ 模擬信号機を使い、自転車の乗り方を学びました

校内授業研究会

校内授業研究会

今日の校内授業研究会は、6年生の道徳の授業でした。主題は、「努力の尊さ」でした。夢や目標を持って努力することや、夢や目標を目指して生きることの大切さを考える内容でした。子どもたちは、まず自分の考えをはっきりとさせた後で、友達との意見交換を行い考えを深めていきました。友達の意見をしっかりと聞く中で、自分の考えを確認していく様子が特に印象的でした。

薬物乱用防止教室

薬物乱用防止教室

6年生を対象とした「薬物乱用防止教室」が行われました。身の回りにある、薬の正しい扱い方から危険な薬物についてまで、パワーポイントを使いながらわかりやすくお話いただきました。将来のためにも、正しい知識をしっかりと身に付けさせたいと思います。

今日の郷小

今日の郷小

朝からきれいな青空が広がっています。吹く風もさわやかで、秋の気配が感じられるようになりました。子どもたちも、のびのびと過ごしています。

外国語活動~6年 休み時間の様子

今日は鑑賞教室です

今日は鑑賞教室です

今日は、夢団さんによるミュージカル「オズの魔法つかい」を鑑賞しています。午前中は1~3年生が、午後は4~6年生が鑑賞します。早朝から、体育館にセットを準備していただきました。子どもたちの心に、よりよく残るものであればと思います。

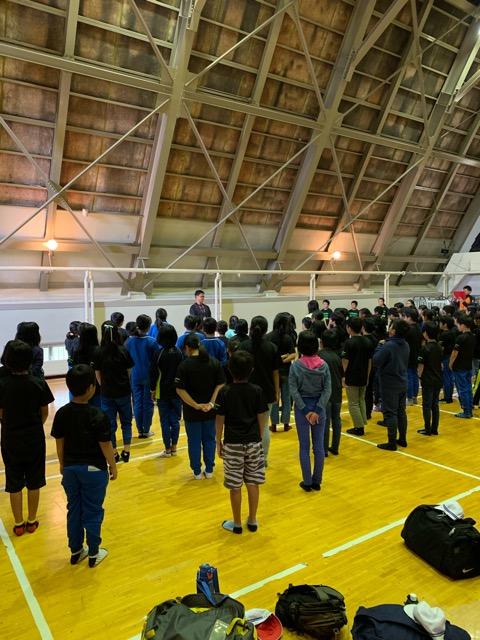

宿泊活動22

宿泊活動22

宿泊活動最後の活動、別れのつどいです。最後まで、しっかりとした態度で臨めました。これからバスに乗り、帰校します。途中、学校メールで時間を連絡します。子どもたちのお迎えを、よろしくお願いします。

いわき市郷ヶ丘三丁目50-18

TEL 0246-28-1341

FAX 0246-28-1350

令和5年度

ほけんだより

図書館だより

生徒指導

各種計画等

運営委員会

↑

運営委員会にて、所属する会の年間計画を作成する方は、上記のファイルをダウンロードしてお使いください。