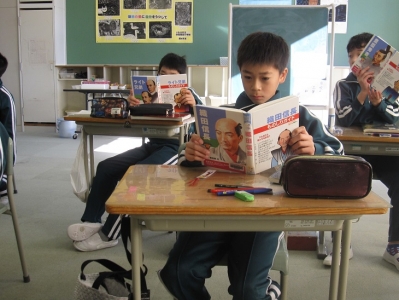

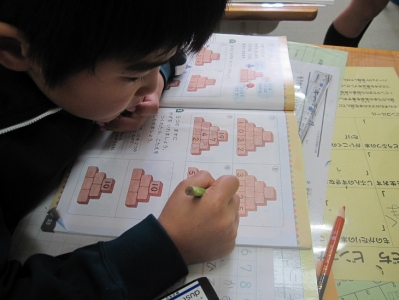

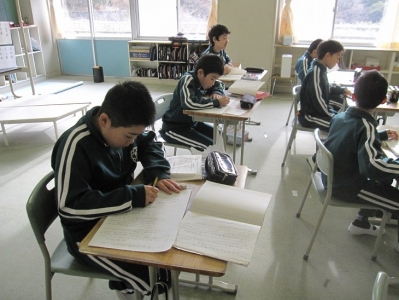

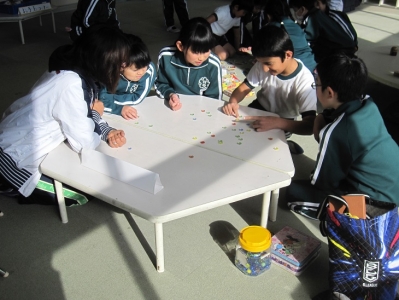

みんなの笑顔があふれ、

学び合いの輪(和)が広がる学校

好間第四小学校

◆令和6年度◆

〒970-1147

いわき市好間町大利

字戸作田65

TEL 0246-36-2805

FAX 0246-36-2925

平成29年3月に地番変更になりました。