カテゴリ:学年の様子

3年 総合「絵本をつくろう」

3年 総合「絵本をつくろう」

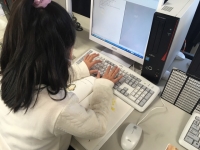

3年生では、国語の学習でローマ字の学習をしています。「総合的な学習の時間」の後半に、ローマ字入力を生かした、絵本づくりということで、自分の好きなお話を自分で入力し、画用紙に貼る資料を作っています。

担任の先生が、一人一人に丁寧に教えていました。

校長室での給食

校長室での給食

もうすぐ卒業ということで、4月からあっという間だったというような話や、運動会・陸上大会・学習発表会などの話もしています。

勉強の様子

勉強の様子

学区内の幼稚園の子たちが、1年生との交流に来ていました。

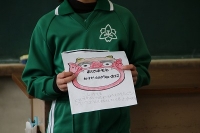

豆まき会 2年 3年

豆まき会 2年 3年

2年生の豆まき会の様子です。

一人一人、退治したい鬼をみんなの前で発表しました。

忘れ物鬼

いじわる鬼

あきらめ鬼

教室を汚さないことと、安全性を考えて、

新聞紙を小さく切って、それを丸めて「紙豆」をたくさんつくりました・

みんな黒板にはった自分の鬼に向って

『鬼は外!福は内!!』

と、元気な声でまくことができました。

一人一人、退治したい鬼をみんなの前で発表しました。

忘れ物鬼

いじわる鬼

あきらめ鬼

教室を汚さないことと、安全性を考えて、

新聞紙を小さく切って、それを丸めて「紙豆」をたくさんつくりました・

みんな黒板にはった自分の鬼に向って

『鬼は外!福は内!!』

と、元気な声でまくことができました。

3年生の豆まき会の様子です。

スチューデント・シティ 5年

スチューデント・シティ 5年

5年生が、いわき市体験型経済教育施設「エリム」で、会社での仕事や消費者の体験をしてきました。

「エリム」の中の「スチューデント・シティ」には、9つの協賛企業等があり、子どもたちはそれぞれの会社等で仕事の体験をしたり、買い物をしたりして、会社の仕組みや価格・コスト、利益の関係を学びました。積極的に活動する子どもたちの姿が見られました。

ボランティアとして協力いただいた保護者の方々には、大変お世話になりありがとうございました。

「エリム」の中の「スチューデント・シティ」には、9つの協賛企業等があり、子どもたちはそれぞれの会社等で仕事の体験をしたり、買い物をしたりして、会社の仕組みや価格・コスト、利益の関係を学びました。積極的に活動する子どもたちの姿が見られました。

ボランティアとして協力いただいた保護者の方々には、大変お世話になりありがとうございました。

校長室での給食

校長室での給食

卒業を前に、6年生は今日からグループごとに校長室で給食を食べます。中学校で楽しみなことなどを話しながら、楽しくいただきました。

勉強の様子

勉強の様子

総合的な学習の時間で、調べ学習をまとめたことの発表の練習をグループごとにしていました。「わかりやすい発表か」など、発表の仕方をお互いにチェックしていました。

勉強の様子②

勉強の様子②

はやいもので、来週から2月に入ります。学力テストへ向けての勉強にも取り組んでいます。

勉強の様子①

勉強の様子①

寒い日が続いていますが、しっかり勉強に取り組んでいます。

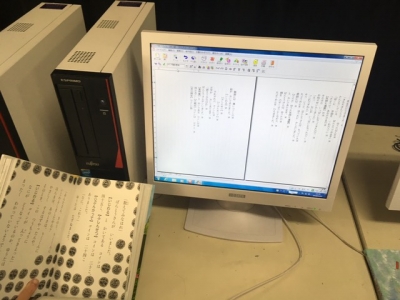

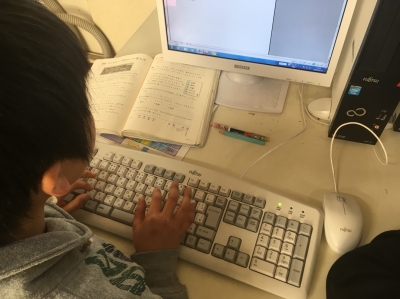

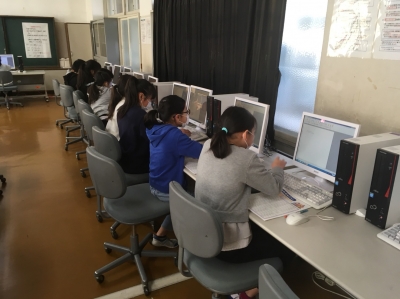

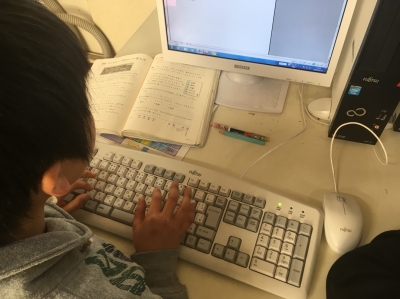

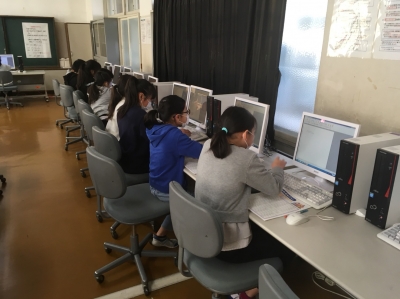

3年 国語 コンピュータのローマ字入力

3年 国語 コンピュータのローマ字入力

3年生の国語の学習には、パソコンでのローマ字入力の練習をする

時間もあります。

前の文字を消すときは、バックスペースキーを

決定するときは、エンターキーを押すことも学びました。

ローマ字入力表

ワープロソフトで、入力の練習をしました。

みんな集中しています。

担任の先生が個別に指導しています。

今日は、ひらがなだけの無変換でした。

次回の学習は、漢字変換になります。

時間もあります。

前の文字を消すときは、バックスペースキーを

決定するときは、エンターキーを押すことも学びました。

ローマ字入力表

ワープロソフトで、入力の練習をしました。

みんな集中しています。

担任の先生が個別に指導しています。

今日は、ひらがなだけの無変換でした。

次回の学習は、漢字変換になります。

大雪の後の雪かき 6年生ありがとう!

大雪の後の雪かき 6年生ありがとう!

北側の駐車場の雪かきを、6年生と職員で行いました。

終わった後、6年生も校庭で雪遊びをしました。

租税教室 6年

租税教室 6年

外部講師の方々による「租税教室」が行われ、6年生が税の仕組み等について勉強しました。「税は何のためにあるのか」、「税金の使われ方」、「税がなかったらどうなるのか」などについて、わかりやすい映像を見たり、話を聞いたりしました。

図工 5年「すり合わせて表そう」

図工 5年「すり合わせて表そう」

5年生の図工の学習の様子です。

水彩絵の具の水の量等を調整しながら、版画のようにすり合わせて、

少しずつ色を重ねて表現する学習です。

輝くけん玉

立体感もだせるようですね。

水彩絵の具の水の量等を調整しながら、版画のようにすり合わせて、

少しずつ色を重ねて表現する学習です。

輝くけん玉

立体感もだせるようですね。

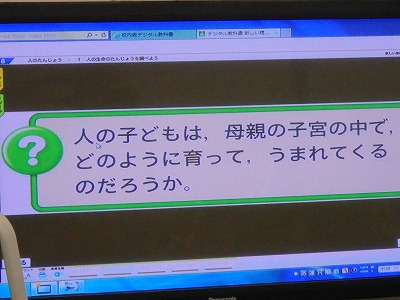

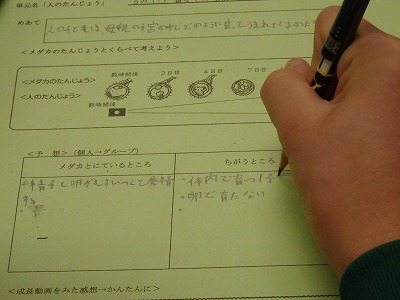

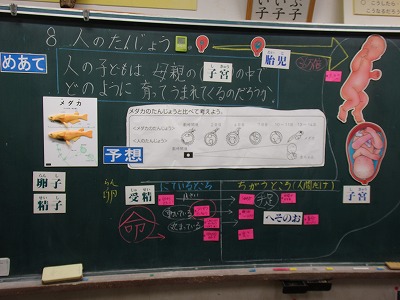

理科5年 「人のたんじょう」

理科5年 「人のたんじょう」

5年生 理科「人のたんじょう」の学習の様子です。

5年生では、ヘチマの種の発芽から成長、そして受粉、

そして、つがいのメダカから産まれた卵の成長について

生き物がどのように生命をつないでいるかの学習をしてきました。

特に、メダカの卵の成長の顕微鏡での観察では、実際に動いている心臓や気管を

見ることができ、生命の息吹に感動していました。

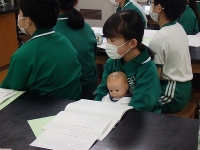

今回は、わたしたち人間の母体内での成長の学習です。

実際の赤ちゃんの重さを実感するために、保健福祉センターから

お借りしてきた、沐浴人形(3150㌘)

実際の赤ちゃんは、同じ重さでもずっしり感がなく

ふわっとしていて、温かく感じられます。

まず、命のスタートについて確認しました。

メダカの卵の成長と、母体内での子どもの成長とを比べながら

どのように育っていくのかを予想しました。

(共通点と相違点)

ワークシートを使って、まずは個々人で考え、

それから、グループで話し合いをしました。

発表を様々な視点で整理していきました。

共通点 ・卵からスタート ・少しずつ成長

・養分(栄養)が必要 など

相違点 ・産まれ方 ・産む数 ・重さの変化

・かかる時間 ・安全性(子宮・羊水の仕組み)

学習の最後に、おおよそどのように母体内で成長するのかを

動画で視聴しました。子どもたち、みんな真剣です。

動画サイト↓

はじめは、魚のような形をしていますが、

手と足が形づくられてくると

人間らしい形になってきます。

画面に釘付けの5年生の子どもたち

自分の調べたい課題が少しずつ明確になってきました。

これから、お母さんのお腹の中(子宮)の中の

仕組み等について調べ学習をしていきます。

資料は、教科書、インターネットサイト、保健福祉センターの

母子保健係からいただいた

週単位の胎児に成長概要、そして、自分を産んでくれたお母さんが

持っている母子手帳などです。

寒い朝 理科4年

寒い朝 理科4年

この冬一番の冷え込みとなった朝だと思います。理科の勉強で中庭の池の様子を見てみると、先週に比べ氷も厚くなったようでした。今週も、かぜやインフルエンザにならないよう気をつけ、元気に生活できればと思います。

※池や用水路などの氷で遊んだり、氷の上にのったりしないよう注意しましょう!!

中庭の池には、金魚やメダカ等の魚が生息しています。

氷やはっていない内側の水底にいました。

厚さ、3〜4センチの氷に子どもたちびっくりしていました。

※池や用水路などの氷で遊んだり、氷の上にのったりしないよう注意しましょう!!

中庭の池には、金魚やメダカ等の魚が生息しています。

氷やはっていない内側の水底にいました。

厚さ、3〜4センチの氷に子どもたちびっくりしていました。

授業の様子

授業の様子

楽しい図工の作品が出来上がったクラスもあります。

授業の様子

授業の様子

今日は5年生が「エコクッキング」を行いました。冬休みの計画も立てています。

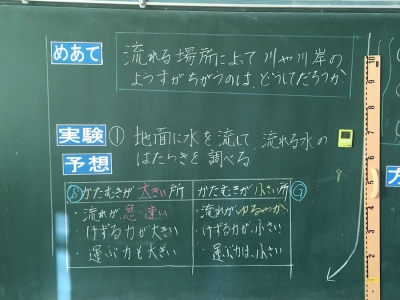

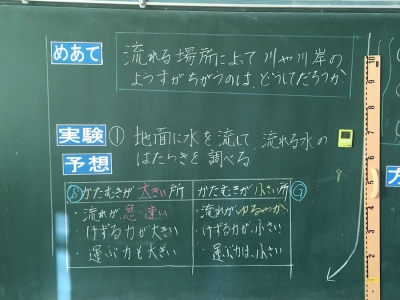

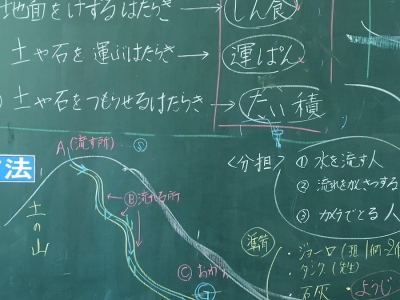

理科 5年 「流れる水のはたらき」

理科 5年 「流れる水のはたらき」

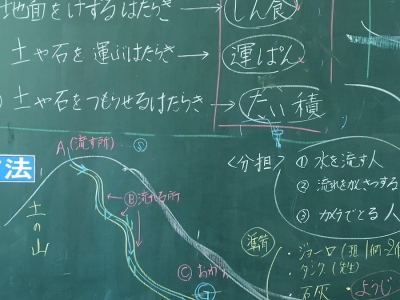

5年 理科「流れる水のはたらき」の実験の様子です。

土の山の上から、2つのカーブをつくって、ジョーロで水を流して、その流れ方を調べました。カーブには、元々の流れの幅が分かるように竹串を両側に金槌でピンとして固定しました。また、流れの強さを視覚化するために、短いプラスチックのピンを外側は赤色、内側は緑色に分けて、どちらが速く水に流されるかを調べました。

結果は?

動画有り↓

傾きが大きい山のところほど、たくさん削られる。

竹串は、カーブの外側のほうがより多く削られている。

カーブの外側の赤いピンが先にたおれてしまいます。

つまり、

傾きが大きいほど流れが速く削る力(侵食しんしょく)が大きい。

カーブの外側のほうが、削る力(侵食)が大きい。

この流れに、白いビーズの玉を流すと、

勢いよく下までビーズが流れ落ちていく。

(流れによって 運搬うんぱん されていく。)

また、下にいくほど、流れた土や石が多く堆積たいせきしていく。

日本は、山地が多いので、流れる水のはたらきによって

土地の様子が変わってくるので、災害を防ぐために十分な調査や

インフラ整備を進めることの大切さも勉強しました。

(ダム、ブロック、カーブの護岸補強、等)

土の山の上から、2つのカーブをつくって、ジョーロで水を流して、その流れ方を調べました。カーブには、元々の流れの幅が分かるように竹串を両側に金槌でピンとして固定しました。また、流れの強さを視覚化するために、短いプラスチックのピンを外側は赤色、内側は緑色に分けて、どちらが速く水に流されるかを調べました。

結果は?

動画有り↓

傾きが大きい山のところほど、たくさん削られる。

竹串は、カーブの外側のほうがより多く削られている。

カーブの外側の赤いピンが先にたおれてしまいます。

つまり、

傾きが大きいほど流れが速く削る力(侵食しんしょく)が大きい。

カーブの外側のほうが、削る力(侵食)が大きい。

この流れに、白いビーズの玉を流すと、

勢いよく下までビーズが流れ落ちていく。

(流れによって 運搬うんぱん されていく。)

また、下にいくほど、流れた土や石が多く堆積たいせきしていく。

日本は、山地が多いので、流れる水のはたらきによって

土地の様子が変わってくるので、災害を防ぐために十分な調査や

インフラ整備を進めることの大切さも勉強しました。

(ダム、ブロック、カーブの護岸補強、等)

授業の様子

授業の様子

6年生らしく、しっかりと話し合いをしたり発表したり、文章にまとめたりしています。

授業の様子 12月11日

授業の様子 12月11日

2学期のまとめのテストを行っているクラスも多いようです。漢字など、覚えなければならないものをしっかり覚えて冬休みに入りましょう。