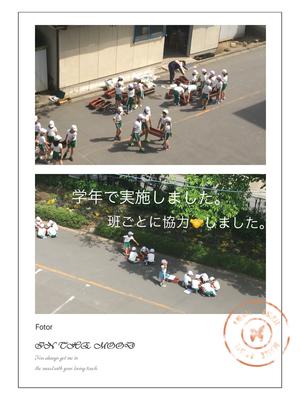

カテゴリ:学年の様子

3年 総合的な学習

大豆の苗と綿の種まきをしました。

2校時でしたが、気温が25度もあり、汗ばむ陽気でした。

培養土をプランターに入れる作業から始まりました。

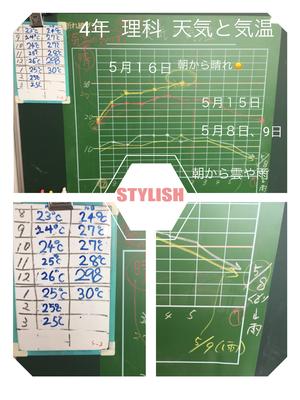

4年 天気と気温

百葉箱を活用して、1時間ごとに気温を記録しています。

先週の雲や雨の日の気温と比べて、この2日間は、晴れて☀️気温がぐんぐんと上がりました。折れ線グラフにすると、分かりやすいです。

今週は、寒暖の変化が大きいので、体調管理に十分注意したいものです。

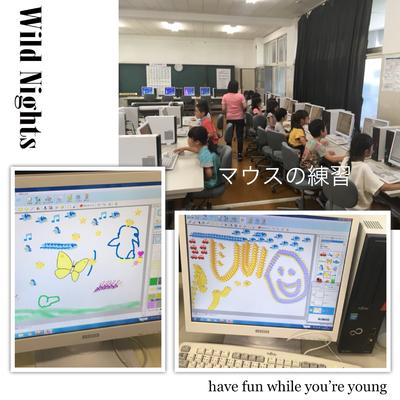

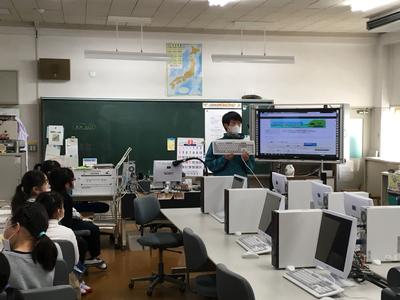

3年 はじめてのパソコン

ログオンの仕方を覚えました。

マウスの練習として、お絵描きソフトで自由に絵を描きました。

どんなにパソコンの得意な大人でさえも、はじめてのパソコンとの出会いがあったのです。

3年生、これからますます上達していくと思います。

みんな楽しそうに真剣に勉強していました。次の時間も楽しみですね。

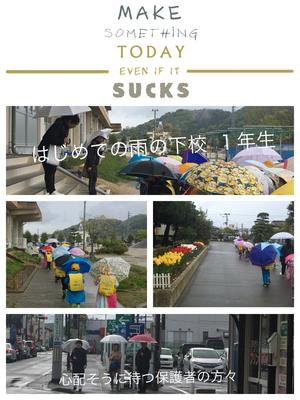

1年生 はじめての雨の中の下校

雨の中の1年生の一斉下校。

一人一人の名前と顔を確認したあと、元気にさよならの挨拶をしました。

傘をさしながら、長靴で歩く1年生。不安そうに待つ保護者の方々。子供たちは、きちんと歩いていました。

子供たちの成長は、速いです。

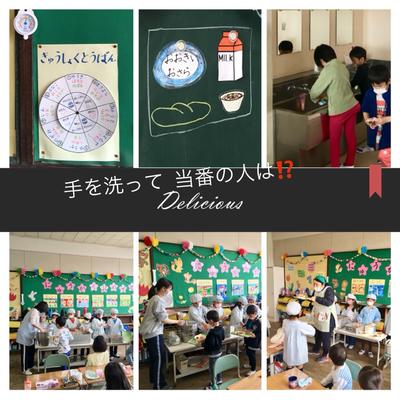

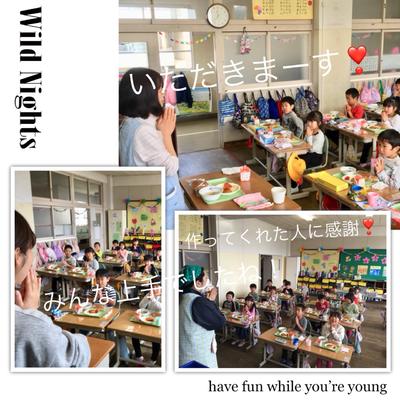

はじめての給食(1年生)→協力して先生のお話を聞きながら上手にできました。

誰にでも「はじめての給食」の日があったのです。

1年生の3クラスの「はじめての給食」の様子をご紹介したいと思います。

物事のスタート時のコツは、とにかく

「ゆっくり、ていねいに!」が基本です。

子どもたちの動きを確認しながら、進めていました。

当番の子がきちんち並んで手でしっかりにぎって運びました。

きちんと並んで、ゆっくり進みました。

配膳をどのようにやるのか、注意することはどんなことかを、

担任の先生から分かりやすくお話を聞きました。

おぼんの上の並べ方を学びました。

「つくってくれた人に感謝しながら」

「いただきます!」

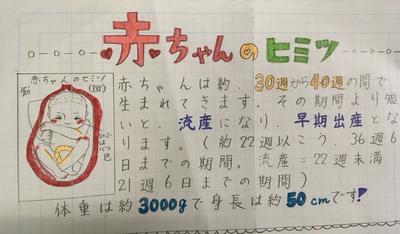

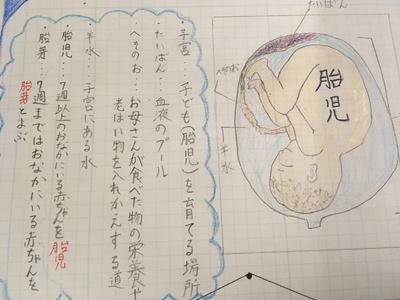

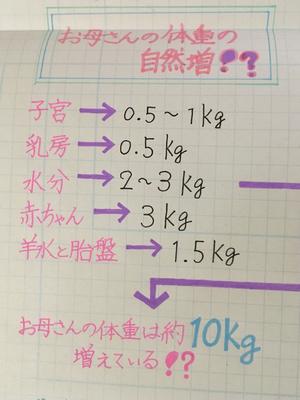

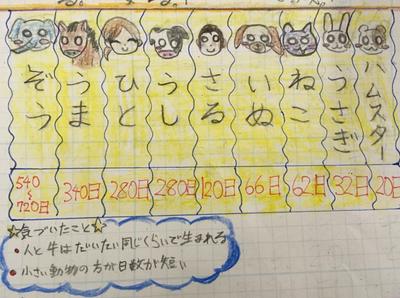

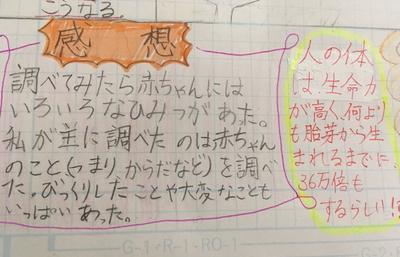

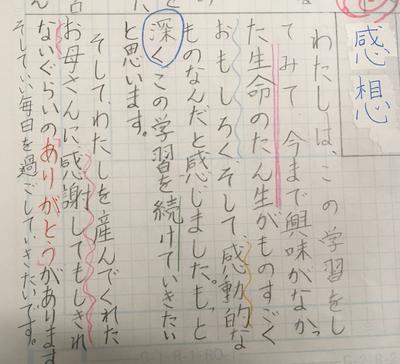

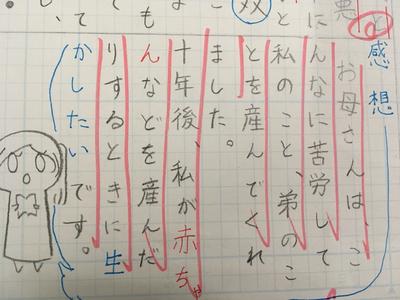

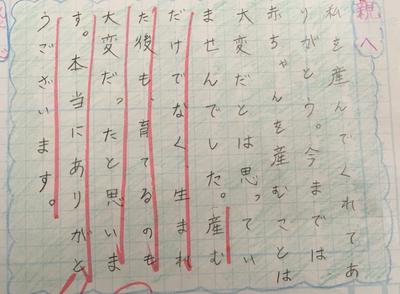

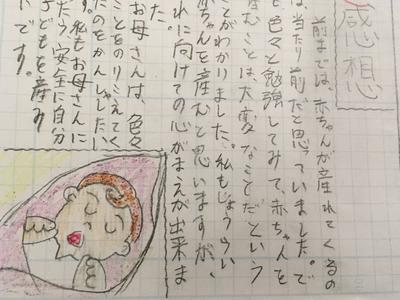

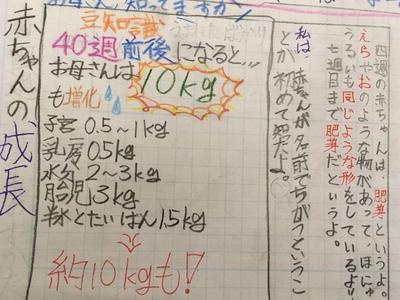

理科5年「人のたんじょう」の学習を終えて

理科5年「人のたんじょう」の学習を終えて

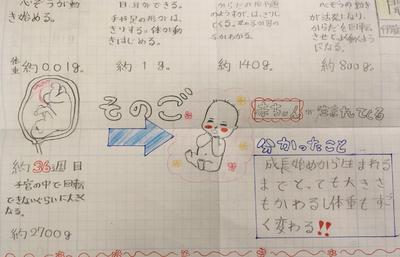

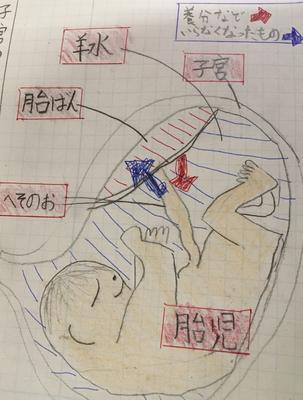

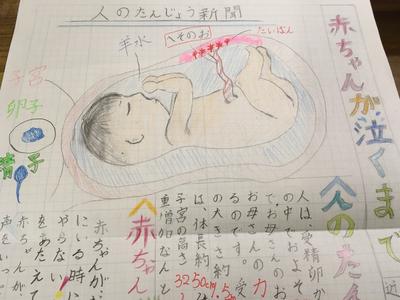

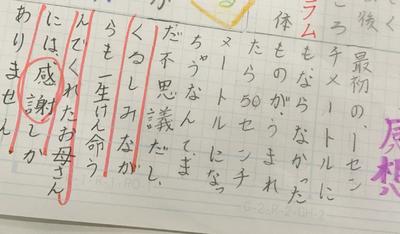

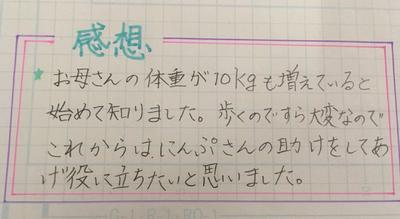

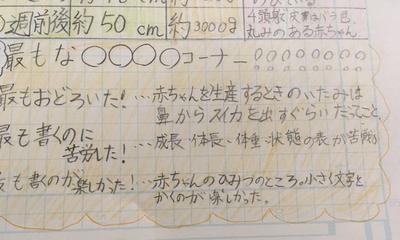

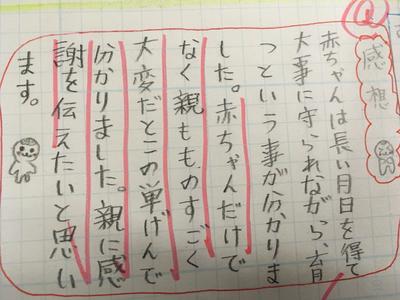

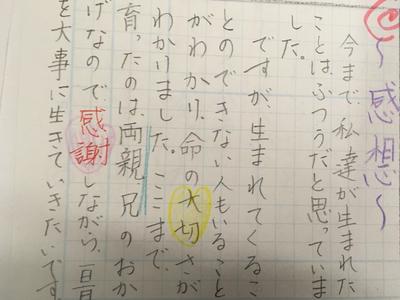

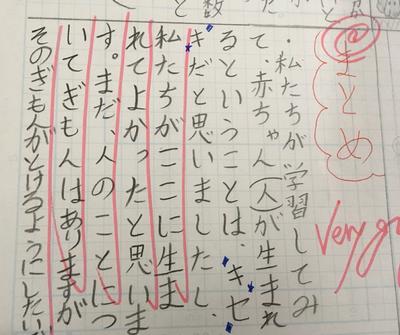

5年生の理科 3学期の「人のたんじょう」の学習のまとめとして、新聞づくりを行いました。

子どもたちなりに勉強したことを確認したり、母親と対話をしたりと学習の活動を広げていました。

自分のへその緒を自宅で見せてもらったり、双子のお子さんは双子について調べてみたり、お母さんのお腹の中のエコー画像や動画を見て驚いたりと、様々な活動もできました。

5年生全員の提出が完了しましたので、その中からいくつか紹介したいと思います。

また、学習のスタート時点では、「いわき市保健福祉センター」より赤ちゃんの本物の重さを体験するために

沐浴人形を6体お借りして学習できたことにもこの場をお借りして心より感謝したいと思います。

「お母さん、お父さん、ありがとう!♫」

命を大切にすること、それは、自分以外の命も大切にすること、

相手にやさしい言葉をなげかけること、人の傷つくことばを慎むこと、

人間は間違いをしてしまうこともありますが、

失敗から学び、新たに前進していくことが、「命を生かす」こと。

人間だけが、この地上で一番相手を思いやれる動物。

命をつなぐこと、6年生の劇「ライオンキング」でも表現されていました。

今、進級、進学の時期、、、、もう一度しっかり心に刻みたいものです。

5年生の皆さん、新聞作りを通して、たくさんのことを学びましたね。

4月からは最上級生の6年生です。みんな応援しています。

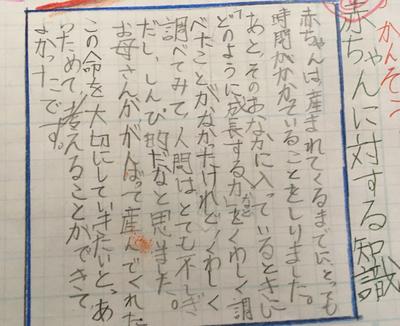

4年 理科 桜の芽も大きくなってきました。

4年 理科 桜の芽も大きくなってきました。

本日、3月15日は、ぽかぽか陽気でした。

枝にはこのように少しふくらんだ芽がついています。

半分に切れ目を入れてみると、緑の部分と黄色いつぶつぶが?

花と芽の原型なのでしょうか?

解剖顕微鏡でさらに拡大して観察してみました。

なんということでしょう!ちゃんと花のパーツが凝縮して納められていました。

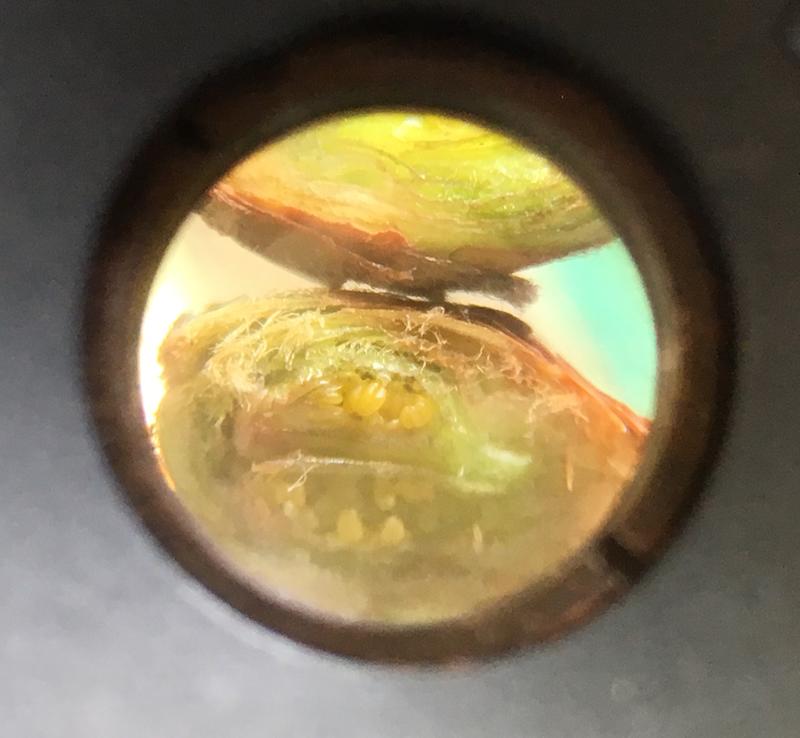

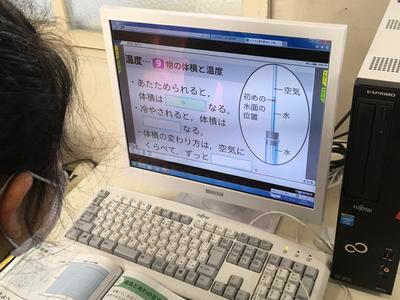

理科4年 まとめ学習

理科4年 まとめ学習

デジタル教科書を活用して1年間の理科4年の復習をしています。

パソコンを使いこなせる児童が4年生には多くなりました。

直列つなぎ、並列つなぎ、回路、検流計の仕組み

夏の大三角、冬の大三角、星の位置は変わるが、並び方は変わらない、他

骨、筋肉、関節の役割と仕組み

空気、水、金属の温度による体積の変化を様々な実験をしながら学習しました。

5年生の理科からは、さらに難しい内容が入ってきます。

しっかり復習をして、来年度に備えてほしいと思います。

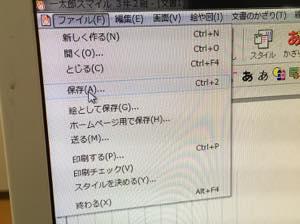

3年生 国語「ローマ字の学習」&「キーボード入力練習」

3年生の国語の授業です。ローマ字入力の練習をしています。

教科書の物語文をそのまま打ち込みながら、ローマ字の変換やキーボードの使い方を学習しました。

最後に打ったワープロの文章を自分の名前で保存する練習もしました。

情報化社会に対応したスキルの向上です。

担任の先生が、個別にも丁寧に指導していました。

保存の仕方も覚えました。

『習うより慣れろ!』がパソコンの学習の合い言葉です。

防災教室 4年生

防災教室 4年生

平消防署の消防士さん4名を講師にむかえ、2校時に体育館で実施しました。

まず、家の中を描いたイラストから危ないところを探しました。

寝たばこ ストーブの上にカーテンや洗濯物。

ガスをつけたままの電話、仏壇のろうそくをつけたまま。

たばこの吸殻をそのままにしておく タコあし配線

ライターでの火遊び

棚の上にものをおくこと 転倒防止 出入り口にものをおくこと

火がついたとき、水をかけると炎が燃えあげる実験をみました。

正しい対応の仕方は、

①まずは、コンロを消す。

②水を濡らしたタオルをかけて空気を遮断する。

③水をかけずに消火器を使う。

慌てて水をかけるのは危険です。

水が飛び跳ね火傷したり、燃えた油が飛び散り火災が大きくなる可能性もあります。

まずは消火器を吹きかけて消火しましょう。消火器がなければ、濡らした大きめのタオルやシーツを手前からかけ、空気を遮断します。空気の遮断により消火することができます。

火事のときの消し方には違いがあることを確認しました。

1 水で消せる火事

2、化学薬品を使って消す火事

その状況に合わせて対応しています。

たくさん学ぶことができました。