2018年9月の記事一覧

書写特別授業

2・3校時に、書家の 丹 美枝 先生を講師にお迎えし、書写の特別授業を行いました。ご両親が書家というご家庭にお生まれになった丹先生は、まさに書道のスペシャリスト。元小学校長でいらっしゃったこともあり、子供たちへの細やかで分かりやすい指導は、見ていた私たちも、大変勉強になりました。

9月25日まで、5・6年生とも計3回ずつお世話になります。

5年生の授業。文字の大きさやバランス、余白の大切さなどを学びました。

6年生の授業。難しい4文字を書きます。

音楽祭激励会

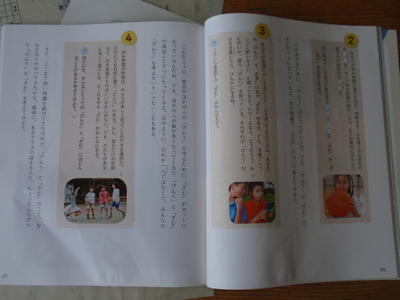

9月14日(金)に、いわき芸術文化交流館アリオスにおいて「平方部小学校音楽祭」が開催されます。本校からも4年生20名が参加しますが、本番を4日後に控えた今日、全校集会において「音楽祭激励会」を行いました。

4年生20名が演奏する曲は「エルクンバンチェロ」。「太鼓をたたいてお祭り騒ぎをする人」という意味があるそうです。おそろいのかっこいいTシャツにも負けない、息の合った迫力ある素敵なハーモニーに、子供たちも先生方も、大きな拍手を送っていました。音楽祭当日も、自分たちらしい最高の演奏ができるよう、応援しています。

頑張れ、4年生!!

※ 迫力の演奏の一部を、「動画Contents」ページでご覧ください。

代表児童による「励ましの言葉」と「お礼の言葉」

PTA美化活動

9月8日(土)、2・4・5年生の保護者の皆様による「PTA美化活動」が行われました。雨で一週延期となりましたが、たくさんの方にご協力いただいたおかげで、草原と化していた校庭も、活動しやすいレベルに回復しました。

早速、6年生が、ソフトボールで楽しく活動していました。お休みのところ、また、お忙しい中、ありがとうございました。

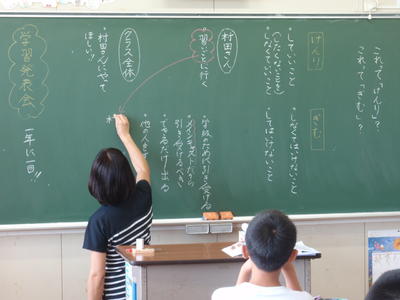

特別の教科 道徳

道徳は、今年度より国語や算数と同じ「教科」になりました。2020年に改訂となる学習指導要領が目指す「主体的・対話的で、深い学び」の先行実施ともいうべきもので、「考える道徳」「議論する道徳」の授業を通して、「自己を見つめ」「多面的・多角的に考える」ことができる子供の育成を目指します。

5年生の道徳の授業を例に、その一端をご紹介します。「権利」と「義務」について考える授業、簡単なようで、とても難しい問題です。

「国民の責務」について、現在の日本国憲法では、次のように規定しています。

(国民の責務)

第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

これに対し、自由民主党の「日本国憲法改正草案」には次のような一文が追加されています。

第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持されなければならない。国民は、これを濫用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない。

確かに、「義務を果たさない人間に、権利を与えるのはおかしい」(権利と義務はセット)という意見もうなずけます。しかし、もし、働かない(勤労義務を果たさない)人には「生存権」も認めない、となってしまったら…、それは極論すぎます。

どちらも正しいようで、どちらにも課題があり、実に難しい問題です。

このように、二項が対立するような課題を与え、簡単に答えが見いだせないものを、考え、議論していくことを通して、多面的な見方を育てていくのが「特別の教科道徳」の大きなねらいの一つです。こうした問題と向き合うことで、自分自身を見つめ、正しいことや自分の生き方について、真剣に考え、「事の善悪は頭では分かっていても行動に移せない」という現状を打開しようとするものです。

「考え・議論する」ことが必然になるよう、教材開発や授業展開の工夫に励んでおります。

新鮮な遊び「昔遊び」

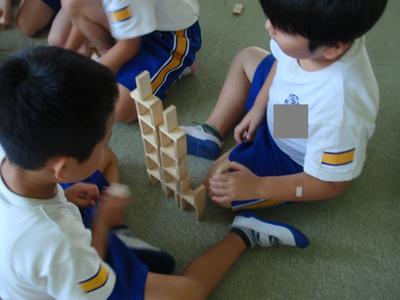

1・2年生が、休み時間に、いろいろな道具を使って、いろいろな遊びを工夫して楽しんでいました。

コマやおはじきなどの「昔遊び」にもチャレンジしていました。

中でも、ひもを使って回すコマには悪戦苦闘でした。まず、ひもをコマに巻き付けるのに、「ひもの巻き方」「ひもを巻く方向」「ひもを巻く強さ」など、力の加減やコツをつかむのに一苦労の様子。バーチャル(仮想)なゲームと違い、「昔遊び」は、子供たちにとって、新鮮な遊びのようでした。

こうした、挑戦と失敗を繰り返しながら、子供たちは遊びを通して、考える力・工夫する力・協力する心・あきらめない心などを学んでいくのだなぁと、一緒にコマ回しに興じながら、改めて感じました。

〒970-0221

いわき市平下高久字原極46-1

TEL 0246-39-2150

FAX 0246-39-2984