2018年5月の記事一覧

朝(始業前)の子供たち

登校してから始業時刻(8:00)までの間、子供たちは、積極的にいろいろな活動をしています。

1年生は、朝顔に、2年生はミニトマトに水やりをしていました。

「まだ芽が出ないかな」「結構大きくなったよ!」など、植物の成長と変化を毎日楽しみに世話をしています。

3年生は、毎朝、先生と一緒に鉄棒の練習に励んでいます。だいぶ上手になってきました。

6年生は、毎朝、国旗・市旗・校旗の掲揚をしてくれています。

5年生は、毎朝、花壇の水やりをしてくれています。係や当番ではない完全なボランティアで、純粋な「優しさ」からの行動です。

4・5・6年生の特設陸上部や、その他の学年の子供たちも元気に校庭を走って体力づくりをしています。

子供たちは、いろいろな場所で、いろいろなことを考えながら行動しています。

「たくましい子・かんがえる子・やさしくできる子」本校の教育目標そのままに行動する子供たちの姿と笑顔に、毎朝パワーをもらっています。

学校の掲示物

学校には、いろいろな場所に、いろいろな掲示物があります。それぞれに、深~い意味と思い入れがあって作成されています。その一部をご紹介します。

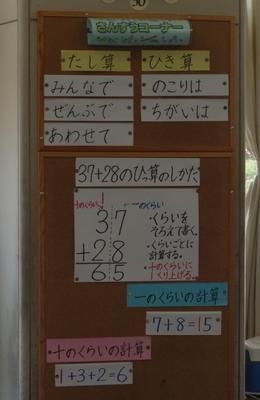

2年生「算数コーナー」 算数科の学習は、既習(習ったこと)をもとに考えながら、新たな知識を獲得していきます。学びの跡を振り返る掲示は、新たな知識を獲得するうえで、非常に重要です。

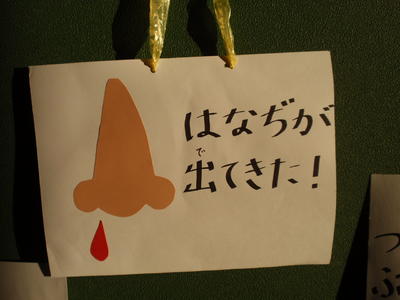

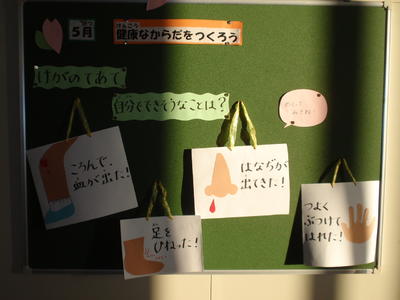

保健室前の掲示 子供たちに自分自身の体を知り、自分を守る行動を身に着けてもらうため、工夫を凝らした掲示をしています。

ここで問題です。どういう対処をすすのがいいのでしょうか?

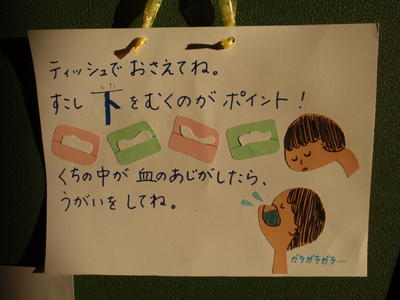

正解は・・・

私が子供のころは「首をトントンたたく」という処置が当たり前でしたが、実はそうではなかったのですね。

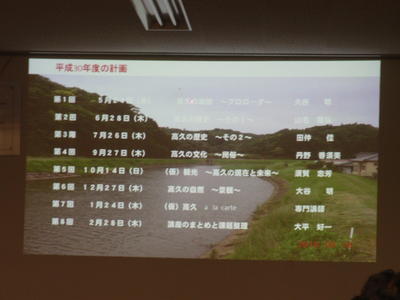

高久公民館市民講座に参加してきました

本日開講した、高久市民講座「郷土高久を学ぶ」に参加してきました。PTA会長さんもご参加されていました。大平館長さんの興味深いプレゼンテーションの後、本日の講師である、いわき地域学会の大谷先生から、地形と地名、産業の関りなどについてのご講話を拝聴しました。

みなさん、ご存知でしたか?高久の広大な平地は、滑津川が作ったということを。小学校でも理科の「流れる水の働き」で学習しますが、川には3つの作用があります。「浸食(削る)・運搬(運ぶ)・堆積(積もる)」滑津川がこの作用を繰り返し、滑津川周辺に肥沃で広大な平地を作ったのだそうです。そして、川の急流でできた水溜まりをつないで堤を作り、農業用水にしたことで、農業(米作り)が栄えたのだそうです。まさに、自然の営力で高久はつくられたのですね。大変勉強になりました。

この講座は、全8回で行われています。

クラブ活動

今日の6校時は、クラブ活動でした。4年生から6年生の同じ興味・関心を持った仲間が集まって行う活動は、子供たちが楽しみにしている活動の一つです。

いつもとはちょっと違った子供たちの姿を、ご紹介します。

「スポーツクラブ」~体育館でドッジボールで汗を流しました。

「パソコン・イラストクラブ」~今週はイラストです。ハイレベルなイラストと、色鉛筆の色の多さに驚きました。

「音楽クラブ」~「世界に一つだけの花」の合奏のパート練習をしていました。

「ゲームクラブ」~昔遊びで楽しみました。コマや竹とんぼ、羽子板などを楽しんでいました。

要請訪問~特別支援教育の充実

本日、いわき教育事務所の指導主事の先生、いわき支援学校の先生2名をお迎えし、特別支援教育の研修会を行いました。教育活動の様子を参観していただき、研究協議の中で、個に応じた支援のあり方について、ご指導をいただきました。先生方の指導の様子を参観したご指導の先生方からも、「いい支援をしている」とのお言葉をいただきました。

特別支援教育の考え方は、全ての子供に通じる大切な考え方です。「学びは個に成立する」の言葉通り、一人ひとりの子供の個性や特性に応じて指導・支援していくことが、教育の大原則です。子供たちの「言葉や行動、表情」は、「誰か私を分かってよ~!」という、子供たちの心の叫びです。子供たちの声なき声に耳を傾け、心に寄り添う、それが教育の出発点なのだと思います。一昨日発行した「学校だより5月号」のコラム欄に掲載した、伏見工業高校ラグビー部の山口先生の奇跡も、まさに、そこから始まりました。

「大切なものは目に見えない」そんなことを、改めて感じた一日でした。

〒970-0221

いわき市平下高久字原極46-1

TEL 0246-39-2150

FAX 0246-39-2984