出来事

宿泊活動 6

午後の活動、ニュースポーツ

宿泊活動 5

楽しみしていた昼食。

ソーシャルディスタンスをとって、一方向を向いて、もちろん黙食。

宿泊活動 4

宿泊活動 3

フォトオリエンテーリング

作戦タイム

宿泊活動 2

雨のため、予定変更

さっそく、班長会議。

宿泊活動 5年 1

雨の中、宿泊活動スタート!

朝の持久走練習

朝、だいぶ寒くなってきました。

そんな中、児童たちは12月13日の持久走記録会に向けて、朝、練習をしています。

白い息を吐きながら一生懸命練習をしています。

中には、半袖短パンの子も・・・ 元気です!

後日、持久走記録会のお知らせが配付されます。

参観者数については各家庭1名に制限させていただきます。

また駐車場は、大野地区など遠方からの参観者にのみ準備させていただきます。(給食センター横の空き地)

参観される方は、徒歩や自転車での来校をお願いします。

路上駐車は、迷惑になりますので止めてください。ご協力お願いします。

盲導犬教室(4年)

11月25日 4年生がZOOMを使って「盲導犬教室」に参加しました。

日本盲導犬協会の主催で、盲導犬総合センター「富士ハーネス」の職員の方が盲導犬について説明をしてくれました。

「目が見えないって、どんな感じか?」体験してみました。

目をつぶるだけだと明るさがわかりますが、目をつぶって手で目をふさぐと・・・真っ暗。

児童たちからは、「えー、こんなふうになるんだ」という声があがりました。

そんな目の不自由な方々を助ける盲導犬は、どのようにして育てられるのかを教えていただきました。

盲導犬といってもそれぞれ個性があるそうで、興味のある物などを使って遊びながら少しずつ動きを覚えさせていくそうです。

出来たときに「グッド」と言って、頭や顔をなでてほめてあげることを繰り返していくそうです。

盲導犬が道を教えるのではなく、道順は目の不自由な方(盲導犬ユーザー)が覚えて指示するのだそうです。

盲導犬は、自分の動きで、曲がり角・階段・障害物の場所をユーザーに教えるのだそうです。

曲がり角では止まります。

上り階段の前では、階段の一段目に足を上げて止まります。(ユーザーは、盲導犬の背中が斜めになっていることを触って確認し、上り階段があることを知るのだそうです。)

下り階段の前では、止まります。(ユーザーは足や杖で下り階段を確認するそうです。)

障害物では、ユーザーと自分が通れるかどうかを判断して、よけながら進みます。

(すごいですね。かしこいですね。)

児童たちも感心しながら説明を聞いていました。

最後に参加した小学校から、1校だけ選ばれて質問をしました。

児童たちは選ばれず、残念がっていました。

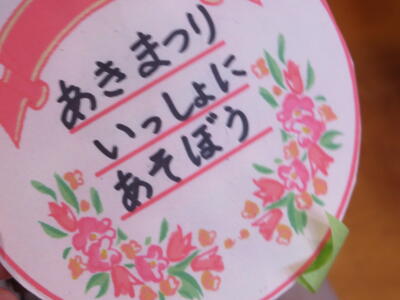

秋祭り(1年)

11月25日 1年生が生活科で「秋祭り」を開きました。

ドングリや松ぼっくりなどでおもちゃや楽器を作ったり、自分たちで作った魚釣りゲームなどをしたりしました。

お客さんとして、四倉第二幼稚園や三宝保育園の園児たちを招待しました。

園児たちは、一人一人ペンダントをもらいました。

まずは、1年生から「はじめの言葉」

次に、体育館に並んだいろいろなお店から、代表児童が「お店の宣伝」をしました。

最後に、担当の先生からお話があり、いよいよ「秋祭り」の始まりです!

園児のみんなは、それぞれのお店で1年生のお兄さん、お姉さんに教えてもらいながら楽しみました。

どのお店も、たくさんのお客さんで大にぎわいでした。

園児たちは大喜び、1年生も楽しんでもらえて大満足でした。

個別懇談

11月24日より5日間の予定で、個別懇談を行っています。

これまでの児童たちの学校での様子などをお伝えし、保護者の方から相談や要望等をお聞きすることで、学校と家庭のより一層の連携を図ることを目的にしています。

短い時間ですが、有意義な時間になるようにしていきたいと思います。

よろしくお願いいたします。

またこの期間、児童の下校がいつもより早くなります。(午後1時40分頃、バスは午後1時45分)

放課後の過ごし方については、学校でも指導いたしますが、ご家庭でも声かけをお願いいたします。

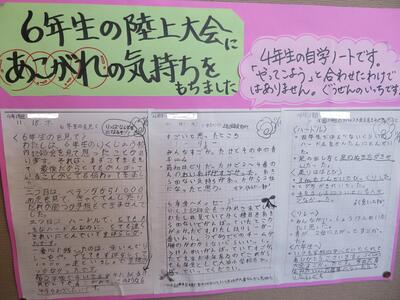

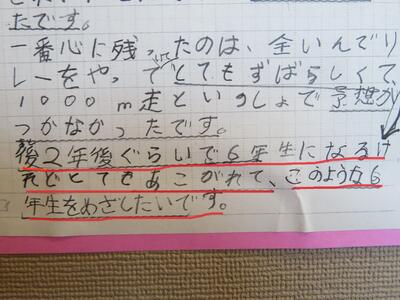

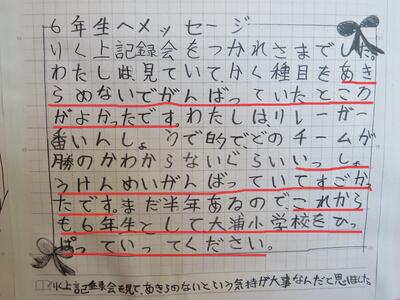

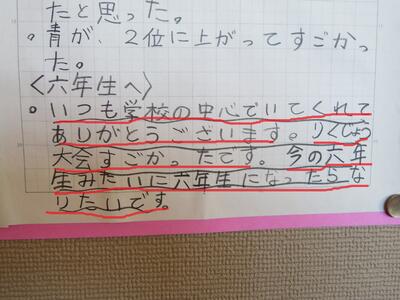

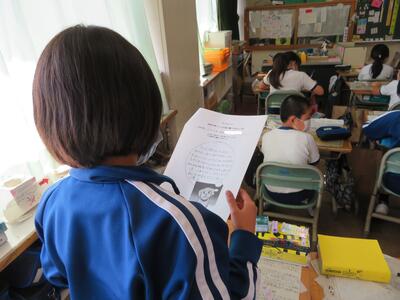

校内陸上記録会 その後・・・

先週木曜日に校内陸上記録会が行われましたが、応援していた4年生の自主学習ノートに「校内陸上記録会の感想」が書かれていたそうです。

決して宿題にしたわけではなく、自主的に書いてきたそうです。

そこには、一生懸命競技に取り組んだ6年生への言葉がありました。

この3人だけでなく、もっと他にもいたかも知れません。

がんばった6年生の姿は、応援してくれた後輩にたくさんのことを伝えてくれたようです。

6年生、ありがとうございました!

全校集会(表彰)

祝日のため1日遅れの投稿となります。

11月22日 全校集会で4人の児童が表彰されました。

「いじめ根絶ポスター作品」「男女共同参画に関する川柳・写真」「税の書写展」の表彰です。

おめでとうございます!

また校内の表彰ですが、5月から行っている「校長先生からの挑戦状」で全問正解を10回を達成した児童に表彰状を配付しました。(3年生が2名、4年生が2名達成しました!)

町探検(2年)

11月19日 好天の下、2年生が7つのグループに分かれて「町探検」に出かけました。

行き先は、大浦公民館やJAの他に、大浦地区の商店などです。

お忙しい中、インタビューなどに答えていただいた皆様、ありがとうございました!

また、保護者の方々にはボランティアとして、各グループについていただき、児童の安全を見守っていただきました。

本当にありがとうございました!

小学校陸上競技 校内記録会(6年)②

校内記録会の様子をお知らせします。

今回はフィールド競技とリレーの様子です。

走り幅跳びです。

ソフトボール投げです。

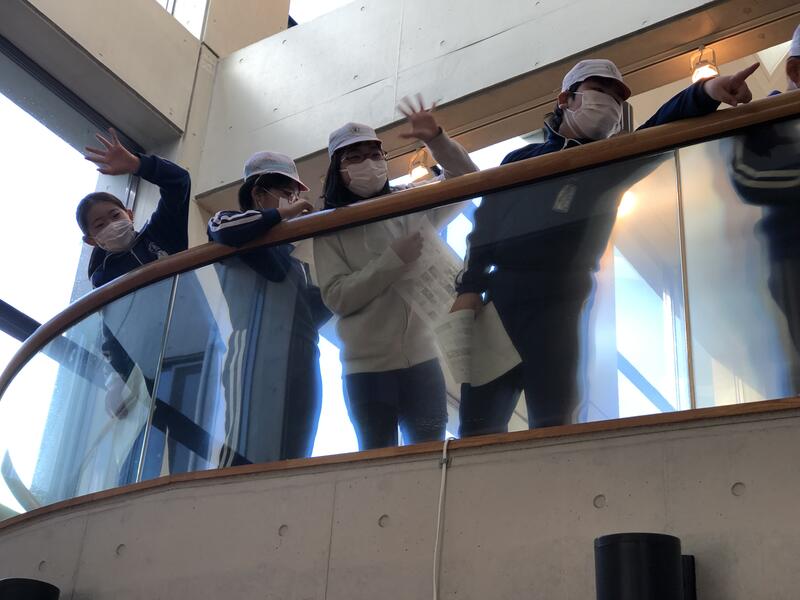

最後に全員リレーです。リレーの時には、全校生がベランダで応援をしてくれました。

好天の下、保護者の方々の前で、全力で競技することができました。(ほっとしました!)

小学校陸上競技 校内記録会(6年)①

11月18日 延期になっていた小学校陸上競技校内記録会が行われました。

6月の市大会が中止、9月の開催はコロナ禍のため延期となり、ようやく開催することができました。

6年生はこの間集中力を切らさず、毎朝基礎トレーニングを続けてきました。

5月の運動会も無観客開催だったので、今回、鼓笛行進も観ていただきました。

開会式の後、いよいよ陸上記録会です。トラック競技とフィールド競技1種目ずつ行いました。

男子1000m走です。

女子800m走です。

他の学年も応援してくれました。

80mハードルです。

100m走です。

次回は、フィールド競技とリレーの様子をお知らせします。

リコーダー講習会(3年)

11月17日 1年生の「鍵盤ハーモニカ教室」でもお世話になった 太田理子先生をお迎えして、3年生を対象に「リコーダー講習会」が開かれました。

まずは、太田先生のすてきな演奏を聞かせていただきました。

ソプラノリコーダー、アルトリコーダー、ソプラニーノリコーダーの音色の違いを聞かせていただきました。

素晴らしい演奏にみんなからは大きな拍手が!

鍵盤ハーモニカ教室でもそうでしたが、マスクを外した児童の顔が久しぶりなのでたくさん撮影しました。

不思議なことに、太田先生と楽しくリコーダーを吹いているうちに、だんだんときれいな音色になっていきました。

あっという間の時間でした。太田先生ありがとうございました!

鼓笛練習(5・6年)

明日(11月18日)行われる校内陸上大会で披露される鼓笛の練習が行われました。

5年生も6年生も、演奏はもちろん、行進もしっかりできていました。

運動会からブランクはありますが、ちょっと練習したらすぐにもどったようです。

一生懸命練習して身に付けたことは忘れないんですね。

体育館には横断幕も掲示されました。

明日(11月18日)は、校内陸上大会です。

メールでもお知らせしますが、駐車場は、給食センター横の広場・学校の南西にある広場・大浦公民館駐車場を準備しました。

鼓笛だけを参観される5年生の保護者は大浦公民館駐車場をご利用ください。

閉会式終了まで参観される方は、学校南西にある広場に駐車してください。(途中からの移動はできません。)

各駐車場とも、午前7時50分からの駐車となります。

駐車場は限られていますのでできるだけ節車にご協力ください。

明日は雨の心配もないようなので、近くの方は徒歩または自転車でおいでください。駐輪場は校舎裏になります。

開場は午前8時からです。受付は正門前となります。ご協力よろしくお願いします。

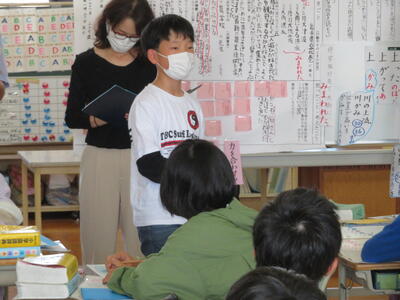

研究授業(1年2組)

11月16日 1年2組で研究授業が行われました。

説明文「じどう車くらべ」の読み取りの学習です。

自分のペースでそれぞれに音読をします。(姿勢がきれいですね。)

みんな大きな声で音読できました。

今度は列ごとに声を合わせて音読します。みんな上手に読めています。

家庭学習での音読の成果が見られます。(保護者の方々ありがとうございます!)

学習のめあてをノートに書きます。(見てください! この真剣なまなざし!)

「トラックのにだいって、どこ?」 デジタル教科書で確認しました。

トラックの「しごと」と「つくり」をワークシートにまとめました。

最後に、先生がいろいろなトラックを映し出すと、児童たちから「わーっ」という声があがりました。

みんな、45分間集中して学習に取り組んでいました。

4月に入学した1年生の成長ぶりに、何だか目頭が熱くなってしまいました。(歳をとったせいか? 涙もろい!)

タブレットを使って・・・(2年体育)

2年生が、体育館でタブレットを使った体育の学習が行っていました。

まずは、ICTサポーターの先生に、タブレットで動画を撮影し再生する方法を教えていただきました。

試しにお互いの様子を撮影してみました。

すると、その中である児童が「校長先生を撮っていいですか?」「もちろん、いいよ」と答えると・・・・

たくさんの児童がタブレットを持って、私の周りに集まりました。

(うーん、何だかいい気分・・・ 菅田将暉になった気分・・・)

その後、友だちが跳び箱をしている様子をお互いに撮影しました。

そして、撮った動画を見て、跳び箱を跳ぶときのフォームなどをチェックし合いました。

「ここの手をこうするといいね。」とお互いに動画を見ながらアドバイスできました。

タブレットを使って、児童一人一人の体育の技能向上につながればと思います。

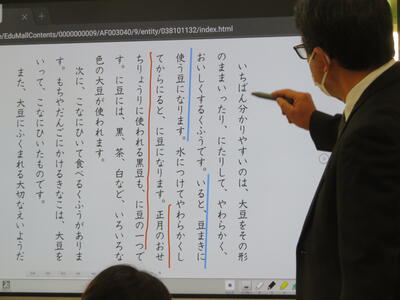

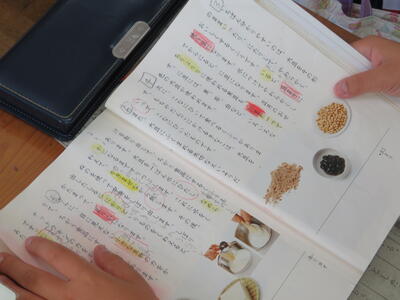

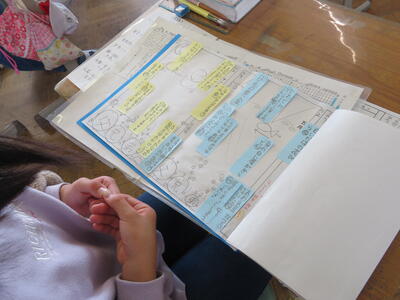

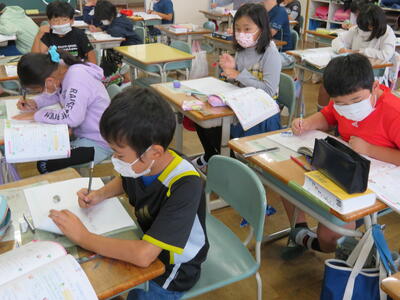

研究授業(3年2組)

11月15日、3年2組で国語科の研究授業が行われました。

初めは校内の先生方が集まってきて、緊張気味だった3年生も徐々にいつも通りの学習が進められたようです。

まずは、今日学習することを学習計画を見て確認します。

次に今日学習するところを全員で音読します。

キーワードに気をつけながら教科書にサイドラインを引いていきます。

サイドラインを引いたところを友だちと確認し合います。

ペア学習の後、デジタル教科書にサイドラインを引き、みんなの考えをまとめます。

読み取ったことをワークシートにまとめていきます。

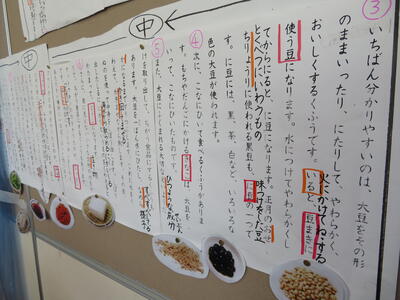

説明文「すがたをかえる大豆」の読み取りの後、その他に食品にかわる原材料を調べまとめる学習を進めます。

そのための図書コーナーも設置されていました。

3年2組のほのぼのとした雰囲気の出たとてもいい授業でした。

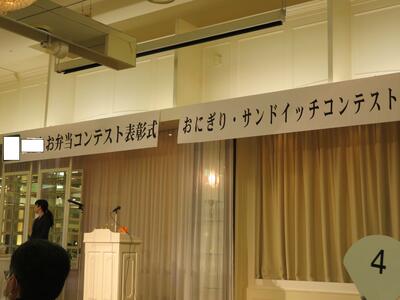

お弁当コンテスト 市教育長賞!

11月14日 市内スーパー主催「お弁当コンテスト」の表彰式がありました。

本校は、平成30年度より4年連続で学校賞をいただいています。

今回は2度目の市教育長賞をいただきました。

例年保護者の方々にもご協力いただき、たくさんの作品が応募されています。

今回も、本校からは20の作品が賞をいただきました。

今回は、コロナ禍ということで、一部の賞を受賞した子どもたちが出席しました。

最優秀・優秀賞になったお弁当は、実際にスーパーで販売されるそうです。

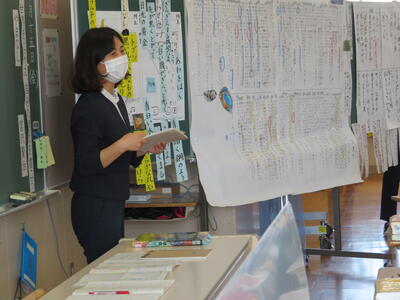

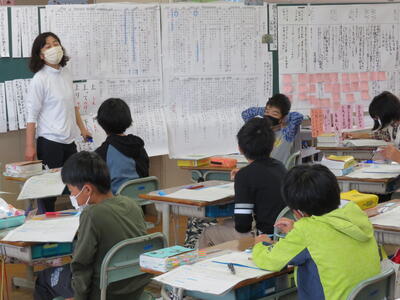

互見授業

「互見授業」(ごけんじゅぎょう) あまり聞き慣れないかも知れません。

「お互いに見合う授業」のことを互見授業といいます。

先生方がお互いに授業を見合い、意見を交換し合って、お互いの授業力を向上させる研修方法です。

3年1組が、国語科の互見授業を行いました。

みんなで今日学習する箇所を音読しました。

教科書を見ると、読み取りをする上で大切な言葉、キーワードには線がひいてあります。

意味のわからない言葉はすぐに国語辞書で調べます。

先生は一人一人の様子を見て回り、適切なアドバイスを送ります。

これまでの学習の跡が、教室に掲示されています。児童の振り返りに役立ちます。

読み取ったことをグループで話し合い、確かめます。

自分の考えを発表します。グループで確認し合ったので、自信たっぷりの手のあげ方ですね。

通学路点検

(話題は前後してしまいますが)11月9日、雨の中、通学路点検が行われました。

交通安全協会会長、区長会会長、交通安全母の会会長、PTA副会長、そして警察署交通安全課、四倉支所、教育委員会から関係職員にお集まりいただきました。

ふみきりや交通量の多い箇所、そして狭くて登下校の児童がまきこまれそうな箇所などを見て回り、対策等を話し合いました。

すぐに効果ある解決策というわけにはいかないようですが、いろいろと検討していただけるようです。

まずは、児童自身が安全に気をつけて登下校できるよう学校でも指導していきますので、保護者の方々も声かけをよろしくお願いいたします。

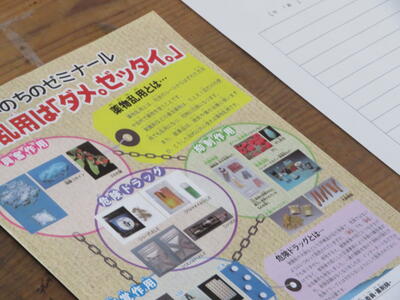

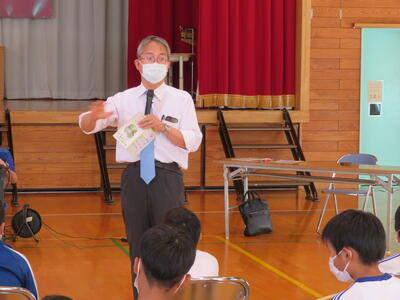

薬物乱用防止教室(6年生)

11月10日、学校薬剤師 梅津健一先生をお迎えして、6年生を対象に「薬物乱用防止教室」が行われました。

梅津先生からは、「危険な薬物を興味半分で使ってしまうと、脳が破壊されて、やがては脳が『薬物をもっと使え』と指令をおくるようになってくる」というお話がありました。

6年生みんな、真剣な表情で聞いていました。

危険な薬物ではありませんが、「たばこ」や「お酒」もその量によって、健康に影響を与えるというお話もありました。

また、危険な薬物を使用したり、たばこやお酒も量を控えずに摂取したりすると、「依存症」になるそうです。

「みんなが好きなゲームもやりすぎてしまうと『ゲーム依存症』になってしまいますよ。」という梅津先生の話は、児童たちにとって一番耳が痛かったのではないでしょうか?

最後に、6年児童代表から梅津先生にお礼の言葉がありました。

最近は、SNSやネットを巧みに使って、若者に覚醒剤や大麻、危険ドラッグなど危険な薬物を使用させようとする犯罪があるそうです。

今回の教室を通して、児童たちには「どんなに誘われても『ダメ! ゼッタイ!』ときっぱり断る勇気と判断力」を身に付けてほしいと思いました。

全校集会など月曜日のこと

昨日は大雨の中、児童のお迎え等に対応していただきありがとうございました。

さて遅れましたが、全校集会など月曜日の出来事をお知らせいたします。

まず、全校集会で「いわきっ子 みそ汁コンテスト」の表彰がありました。

市内小中学校の児童生徒、933点の応募の中から、見事、特別賞に選出されました。

応募した作品名は「さんまのつみれ汁」

シンプルですが、いわき市の特産物を使った栄養たっぷりのみそ汁というところが選出理由ではないかと思います。

おめでとうございます!

11月18日(木)に予定されている校内陸上競技大会で披露される「鼓笛」の練習が始まりました。

ちょっと期間が空いたので、少しずつ思い出しながら進めているようです。

「令和3年度 第41回いわき地区特別支援教育総合作品展の案内」が届きました。

クリックしてください→R3特別支援作品展保護者用.pdf

ふくしま教育週間 学校公開

11月1日から7日は「ふくしま教育週間」です。

本校は、11月5日(金)の2・3校時を学校公開としました。

10月30日(土)に学習発表会があったばかりなので、正直「そんなにたくさんの保護者の方は集まらないかな」と思っていたところが・・・・・

2校時のB地区の参観だけでもこれだけの保護者の方々に来ていただきました。

今回はコロナ感染対策のため、地区ごとに分かれての参観となりました。

2・3校時の参観数は、143家庭でした。(実家庭の3分の2以上)

改めて、保護者の方々の学校教育に対する関心の高さを感じました。

学校公開への参加、ありがとうございました。

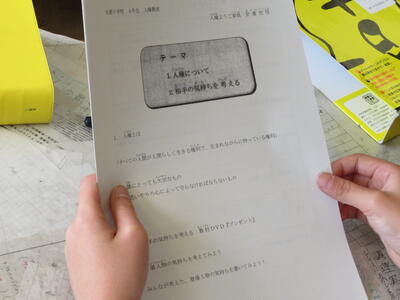

人権教室(4年生)

(市内のコロナ感染状況が少しずつおさまってきたので、講師のお迎えしての教室ができるようになってきました。)

11月4日 4年生を対象に人権教室が開かれました。

講師として、人権擁護委員の 安達空信さんと石橋裕子さんに来校いただきました。

「人権とは何か」、そして「相手の気持ちを考えることの大切さ」を学習しました。

まず、いじめる人・いじめられる人・そしてそれを見ている人の気持ちを考えながらDVDを観ました。

DVDを視聴後、自分の考えをまとめ発表し合いました。

講師の先生方からは、「話の聞き方が上手ですね。」「真剣に考えている姿がいいですね」とお褒めの言葉をいただきました。

最後の画像は、イメージキャラクターの「人KENまもる君と人KENあゆみちゃん」です。

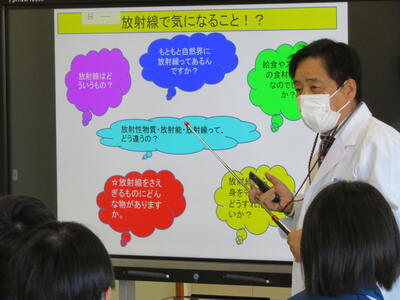

放射線教室(6年生)

11月4日、医療創生大学客員教授 石川哲夫 先生をお迎えして、放射線教育が行われました。

様々な実験道具を準備していただきました。

まず石川先生には、東日本大震災の記憶がほとんどない6年生に、震災当時のことを様々な資料で教えていただきました。

そして、「大切なことは、『正しく知ること』、科学的なデータを持って正しく判断すること。」を教えていただきました。

放射線を通すものと通さないものを実験で調べました。コンクリートや鉄板は放射線を通しにくいそうです。

最後に、復興に向けて歩んでいる福島の様子を紹介していただきました。

今日の放射線教室で、6年生が風評被害に負けない強い福島県人になってくれることを期待したいと思います。

鍵盤ハーモニカ教室(1年生)

11月2日、1年生を対象に鍵盤ハーモニカ教室が行われました。

講師は、地域音楽コーディネーター 太田理子 先生です。

もともと、9月に予定していましたが、コロナ禍のため延期になっていました。

先生に模範演奏をしていただきました。

その演奏の素晴らしさに児童たちからは大拍手!

その後、鍵盤ハーモニカの使い方や鍵盤のことなどを教えていただき、いよいよ演奏です!

鍵盤ハーモニカの練習をしている中で、「???」・・・・何か違和感が・・・

そうです! 鍵盤ハーモニカを演奏するにはマスクを外さなくてはいけません。

いつもマスクを着用しているので、久しぶりに児童たちの顔を見たような気がして、太田先生の指導そっちのけで(失礼!)児童たちの顔を撮りました。

楽しそうに演奏する1年生の顔を見ることができて、なんだかうれしかったです。

太田先生には、11月中旬にリコーダー教室でもお世話になります。

学習発表会その3

【劇 「令和竹取物語」 5年生】

5年生が自分たちで自主的に練習に取り組んだ「令和竹取物語」・・・

ところどころに笑いを取り入れて、楽しい劇となりました。

【劇 「ライオンキング」 6年生】

学習発表会のトリは、6年生の「ライオンキング」・・・・

劇団四季にも負けない熱演でした。6年生の表現力、さすがでした! 最後のダンスは、圧巻でした!

コロナ禍のため完全な学習発表会ではありませんでしたが、5月の運動会が無観客開催だったので、今回保護者の方々に観ていただいて、児童たちにとっては大きな喜びだったと思います。

指導した先生方も感無量でした。

10月30日(土)、とてもいい一日となりました。保護者の方々の温かい拍手ありがとうございました。

学習発表会その2

【劇 「大浦忍者っ子、参上」 3年生】

大浦小の元気印、3年生が運動・和太鼓の演奏・そしてダンスに挑戦しました。

元気いっぱいの発表は、コロナ禍で下向きな気持ちになりがちなみんなに勇気と元気を与えてくれました。

【音楽劇 「アラジン」 4年生】

「アラジン」の世界を見事に演じていました。ダンスシーンは、まさにエンターテイメント!

そして最後に「アラジンメドレー」の演奏・・・ ファンタスティック!! でした。

学習発表会その1

10月30日、この秋一番のいい天気となりました。(個人的な見解です!)

2年ぶりの学習発表会が、学年毎の入れ替え制で行われました。

保護者の方々のご理解とご協力をいただき、開催となりました。

開始時刻前には長蛇の列。受付で検温カードの提出と検温にご協力いただきました。

【開幕劇 「くじらぐも」 1年生】

1年生の元気な発表でした。マスクをつけていても、元気な声が体育館に響いていました。

最後のダンス「パプリカ」では、会場の小さな女の子も踊っていました。

【劇 「スイミー」 2年生】

国語科で学習した「スイミー」、気持ちを込めた発表ができました。(毎日の宿題、音読の成果でしょう!)

衣装や小道具も工夫されていました。

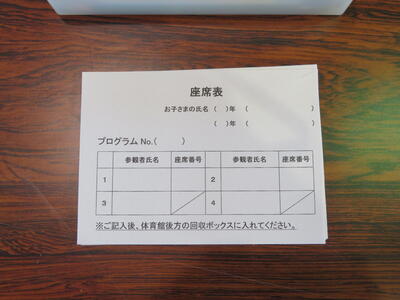

いよいよ明日は学習発表会!

明日、10月30日は学習発表会です。

昨年度はコロナ禍のため開催できなかったので、2年ぶりの開催となります。

児童たちも、保護者のみなさんに参観していただくのをとても楽しみにしています。

参観のほどよろしくお願いいたします。

ただ、完全にコロナ感染の心配がなくなったわけではないので、異例ですが入れ替え制の発表会となります。

例年と違いますので、簡単に保護者の方々の動きをご紹介します。

まず、車でお越しの方は校門よりお入りください。午前7時45分に開門します。節車にご協力ください。

校庭に入りましたら、校舎側に順番に駐車してください。係の誘導にしたがってください。

体育館に入る前に、昇降口前で検温票を提出していただきます。検温・手指消毒をしていただきます。

当日はブルーシートを敷いておきますので、上履きやスリッパに履き替えていただき、学年毎に並んでいただきます。

各学年発表時刻の30分前より並ぶことができます。その時に座った席を記録する座席表を受け取っていただきます。

(受け取れなかったときも、退場口前にもあるので大丈夫です。)

寒いかも知れません。温かい服装でお待ちください。(明日午前8時の予想気温13℃、北西の風2m)

開場時刻になりましたら、体育館通路を通って入場していただきます。

体育館に入ったら、これから座る席を消毒する除菌シートを一人1枚ずつ取っていただきます。

座席を選んでいただき、座席を除菌シートで拭いてください。使った除菌シートは近くのゴミ箱に入れてください。

観覧中は席を離れないでください。ビデオ撮影もその場でお願いします。

また、後ろの方の参観の妨げにならないようご協力をお願いします。

観覧後は、速やかにご退場ください。退場口は体育館後ろ西側(校庭と反対側)になります。

その時に、机の上に座席表を提出し、外履きに履き替えて退場していただきます。

お子さんの発表が続く場合はそのまま残っていただいて結構です。

席を変える場合は、再度除菌シートを取り、席を拭いてください。

何かとご不便をお掛けしますが、楽しく思い出に残る学習発表会にしたいと考えています。

ご協力よろしくお願いいたします。

学習発表会前に観客が・・・

学習発表会前ですが、1年生の発表練習に観客が訪れました。

となりの四倉第二幼稚園から年長さんの園児が観に来てくれました。

昨年度は、学習発表会がなかったため、今年の1年生は「学習発表会って、何?」という感じだったそうです。

そこで急ではありましたが、「年長の園児に1年生の発表を見てもらおう」ということになりました。

大きなステージでの1年生の発表に、園児のみんなも目をパチクリ。

1年生も初めての観客に、「いつもより、緊張したぁ」と言っていました。

最後に園児から、「がんばってください」という声をかけられました。

学習発表会に向けて・・・

10月30日(土)の学習発表会に向けて、各学年とも練習頑張っています。

詳しくお伝えすると、当日の楽しみがなくなってしまうと思いますので、今回は遠目の撮影でお知らせします。

何かコメントしたいところですが、それも今回は我慢します。お許しください。

今年の学習発表会のテーマです!

10月30日(土)は学習発表会です。(詳細は配付された文書をご覧ください。)

市内のコロナ感染者数がかなり減少してきましたが、まだまだ油断できません。

保護者の皆様には、参観者数を限定し、学年ごと入れ替え制の参観となり、何かとご不便をお掛けしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

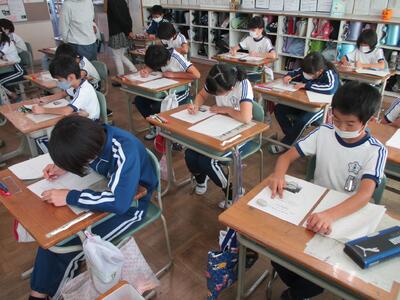

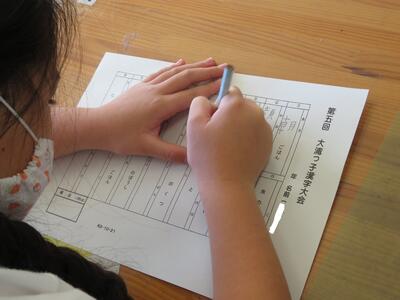

大浦っ子 漢字大会

木曜日の朝は、各教室ともシーンとした空気が流れています。

「大浦っ子 漢字大会」です。今回で5回目です。

20問の漢字の書き取りに挑戦しています。満点を目指してみんな真剣に取り組んでいます。

漢字大会と計算大会を交互に行い、最後には優秀な成績を収めた児童を表彰する予定です。

ぜひ、お子さんを励ましていただければと思います。

来週木曜日は、計算大会になります。

食に関する指導(3年)

10月20日 3年生を対象に四倉共同調理場より栄養教諭を迎えて「食に関する指導」を行いました。

先日は5年生で行いましたが、今回は3年生バージョンで「朝食の大切さ」を教えていただきました。

朝食をたべることで3つのスイッチが入るそうです。

何だかわかるでしょうか?

答えは一番最後にあります。

夜遅くまでゲームをやって、夜中にカップ麺を食べている「ねむ太郎」くん・・・

次の日はどうなるでしょう? 寝坊して朝食も食べずに学校に行くとどうなるでしょう?

3年生が一生懸命考えていました。

朝食を食べることで入る3つのスイッチは、「頭のスイッチ」「体のスイッチ」「おなかのスイッチ」だそうです。

朝食は大切です。

保護者の方々、児童たちに朝食をしっかりとらせてくださるようお願いします。

中学生の職業体験学習

10月20日・21日 東日本国際大学附属昌平中学校より、職業体験学習で中学3年生1名が大浦小学校を訪問しています。

お話を伺うと、「子どもが好きで、将来は子どもに関われる職業につきたい」と考えているそうです。

担任の先生だった2-1で体験学習を進めます。

休み時間にはさっそく児童たちが中学生の周りに集まり、いっしょに遊んでいました。

児童と話すときには、児童に合わせて目線を下げて話をする優しさを見せていました。

2日間という短い職業体験ですが、「子どもが好き」という気持ちが少しでも大きくなればと思います。

児童の安全のために・・・

毎朝、児童たちが通学班ごとに並んで登校してきます。

その児童の安全を守るために、交通指導員の方々に立哨指導をしていただいています。

大浦地区では、若松武司さん、松原正博さん、西山トメヨさんの3名の方です。

交通指導員の方々の他にも、大浦地区見守り隊の方々も児童たちの安全を見守っていただいています。

また、保護者の方々にも、お忙しい中、立哨指導をしていただいています。

毎朝、本当にありがとうございます!

児童たちには「元気なあいさつで感謝の気持ちを伝えましょう」と指導しています。

小中連携授業研究会

10月15日 小中連携授業研究会が行われました。

6年生の国語科「やまなし」の授業を観ていただきました。

四倉小・四倉中から7人の先生方に参観していただきました。

読み取りの難しい教材ですが、どの児童も一生懸命考えていました。

グループの話し合いでは、自分の考えをより深めていました。

参観した先生方からもお褒めの言葉をいただきました。

放課後は、事後研究会が進められました。

コロナ禍のため、生の授業を参観して話し合う機会が減少していたので、活発な協議が進められました。

また、どの先生方にも「四倉地区の児童生徒のために」という共通の目標があるので、真剣な協議が進められました。

情報交換では、「タブレットの使い方」や「中学校までに身に付けさせてほしいこと」などが話題になりました。

実のある研修となりました。

幼稚園児 学校訪問

天気の良かった10月15日 小学校となりの四倉第二幼稚園から、園児が来校しました。

自動車に気をつけながら、手をつないで歩いてきました。

園庭よりも広い校庭に園児たちもびっくり!

幼稚園の先生から、遊具の遊び方についてお話がありました。

先生の話が終わると、園児たちはお目当ての遊具に向かって、まっしぐら!

草むらで虫探しをする園児もいました。

遊具でいっぱい遊んだ園児は、「ありがとうございました!」と大きな声でお礼を言って、幼稚園にもどりました。

手話教室(4年)

10月14日、総合学習で「福祉」について学習している4年生が、手話の学習を行いました。

講師は、石井静子さんと大和田仁さんです。

耳の不自由な方とコミュニケーションをとる方法として、手話の他に、指文字、筆談、身振り、空書、口話、スマホのアプリなどがあることを教えていただきました。

そして、どの方法を使うかは、相手を思いやって決めることが大切であることを教えていただきました。

手話でどのように表すか、講師の先生から問題を出していただきました。

「バナナ」「バナナを食べる」「犬」「猫」「野球」「サッカー」など・・・・

児童たちは、それぞれの様子を想像しながら、手話を考えていました。

次に、指文字を教えていただきました。最後には、手話と指文字を使って自己紹介にも挑戦しました。

一生懸命取り組む児童たちに、講師の先生方も「楽しかったです」とお褒めの言葉をいただきました。

手話教室が、4年生児童にとって、障がいのある方々とつながるきっかけとなればと思います。

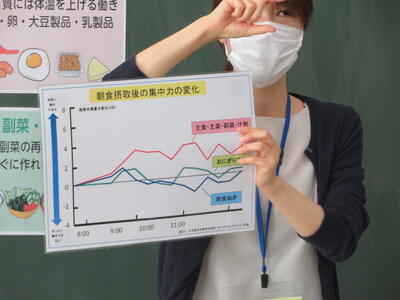

食に関する指導・稲刈り(5年)

10月14日2校時目 栄養教諭 阿部先生をお迎えして、5年生を対象に「食に関する指導」が行われました。

食事の主食・主菜・副菜・汁ものについて教えていただきました。

次に見せていただいたのが、朝食を食べてきた人と食べてない人の体温の様子です。

どちらが食べた方だか、一目瞭然ですよね。

そして、次のデータが大変興味深かったです。

これは、朝食摂取後の集中力の変化(午前中)です。

主食・主菜・副菜・汁ものを食べてきた人は、午前中集中力が高いままでしたが、「おにぎりだけ食べた人」と「何も食べなかった人」は集中力が上がらず、下がっていきました。

つまり朝食をしっかりとった人は、学習したことが身につき、成績がアップするとういうことです!

恐るべし! 朝食!

その後、バランスの良い献立を自分で考え、お互いに話し合いました。

食事の大切さを学んだ貴重な時間でした。

さて、続いて5年生が3・4校時目に体験したのが、「稲刈り」です!

5月の田植えの時にお世話になった 大楽さんをはじめたくさんの方々に来ていただきました。

田植えの時には「こんな植え方で育つのかな?」と正直心配でしたが、お世話していただいたおかげで、とても立派に実りました。

まずは、刈りやすいように周りを大型コンバインで刈りました。児童の代表が特別に乗せてもらいました。

この大型コンバイン・・・家一軒分の値段だそうです!!

ここからが大切です。稲の刈り方を、実際に見せてもらいながら教えてもらいました。

自分の手を切ったりしないように、みんな真剣に聞いていました。

さあ、いよいよ稲刈りスタートです!

始まって間もなく、「あーっ、腰が痛いよ」という声が・・・ やはり、コンバイン(機械)の力はすごい!

それでも、みんなで協力して作業しました!

見てください! 5年生の頑張りで、稲刈りが無事終了しました!

5年生にとって、今日は、食について考え体験する1日でした。

ご指導いただいた先生、これまでお世話になり、教えていただいた地域の方々、ありがとうございました!

クラブ活動

今回はクラブ活動の様子をお知らせします。

クラブは、4年生から6年生で構成されています。

それぞれ自分がやりたいクラブを選び活動するので、好みの同じ友だち同士での交流活動が行われます。

〇 スポーツクラブ

校庭が使えなかったので、体育館でドッジボール、バレーボールを楽しんでいました。

〇 科学クラブ

理科室できれいなカラースーパーボール作りに取り組んでいました。

〇 家庭科クラブ

次回調理するものを、6年生を中心に話し合って決めていました。

〇 絵画工作クラブ

粘土で思い思いのものを作成していました。

〇 室内ゲームクラブ

みんなで考えたゲームを行っていました。今回は「宝探しゲーム」でした。

クラブ活動で学年の違う友だちと交流することで、お互いを思いやったり、我慢したりすることができるようになれればと思います。

学習の様子 10/12

今日は、先生方の研修会のため3校時限でした。

今日の学習の様子をお知らせします。

ただ、学習発表会の練習も始まっています。

当日のお楽しみのために、その様子の紹介は部分的に自主規制したいと思います。

青空学級からは元気な音読の声が聞こえました。すてきな作品もありました。

1年生は体育館で学習していました。(自主規制!)

音楽室からは太鼓の音が聞こえてきました。(これも自主規制!)

2年生は国語の音読発表会の話し合いをしていました。

3-1は黙々と計算練習。

4-2は教頭先生に理科を教わっていました。これは珍しい教頭先生の白衣姿! ドクター教頭!

4-1は楽しそうに何か練習をしていました。(これも自主規制!)

5年生は国語の読み取りの学習。先生のお話をしっかり聞いていました。

6年生も物語の読み取りの学習。自分の考えをメモしながらノートづくりを進めていました。

3校時限で児童の下校後、先生方はそれぞれに研修会に参加しました。

コロナ禍のため、オンラインで授業を視聴し、研修を進めました。

全校集会(表彰)

10月11日 放送による全校集会がありました。

その中で、いわき地区読書感想文コンクール・いわき地区理科自由研究展において優秀な成績をおさめた児童に表彰状が渡されました。

今日は熱い陽ざしが照りつける天気でしたが、季節は「秋」・・・

実りの秋、児童たちの力が発揮される秋になるといいですね。

給食指導

10月7日 四倉給食共同調理場より栄養教諭と栄養技師の先生をお迎えして、給食指導をしていただきました。

先日は1年生が見学学習で訪問しましたが、共同調理場が学校の近くにあるため、一ヶ月に1回の割合で、児童たちの給食の様子を見ながら、給食指導をしていただいています。

今回は、給食の時にお盆の上にどのようにならべるかを教えていただきました。

また、出された献立を順番にバランス良く食べることも教えていただきました。

ある教室で「パンだけの給食が続いたけど、パンがすきな人? ご飯が好きな人?」と聞くと、半々でした。

ご飯派の私としては、意外な結果でしたが、ご家庭での食の広がりの影響かなと思いました。

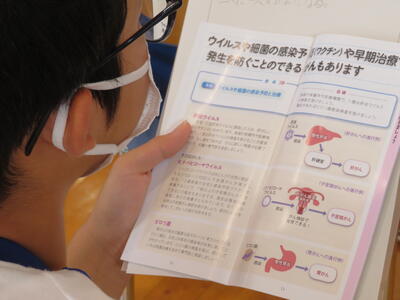

がん教育(6年)

10月6日、学校医 木村医院の木村守和先生をお迎えして、6年生を対象に「がん教育」が行われました。

いわき市内でも、お医者さんによるがん教育を実施している小学校は少ないそうで、貴重な学習です。

がんに関するVTRを観て、先生よりお話がありました。

どの児童も、先生の話をしっかり聞いてメモをしていました。

「がん細胞は10年から20年かけて1cmぐらいになり、そこから約1年間で倍以上の大きさになる」のだそうです。

見つからないようにひっそりしていて、大きくなって見つかったときには手遅れというケースが多いのですね。

早期発見のために、定期的な検査が必要なのだそうです。

木村先生には、がんにならないようにするためのポイントも教えていただきました。

今日学習したことを、ぜひお家の方々にも伝えてほしいなと思いました。

最後に児童代表よりお礼の言葉がありました。

木村先生、お忙しい中ありがとうございました!

10/5 就学時健診

10月5日 就学時健康診断が行われました。

来年度入学予定のお子さんが集まり、学校医による健診、視力検査・聴力検査を行いました。

その後は、簡単なテストとお家の人といっしょに面接を行いました。

初めての小学校に緊張気味な子、興奮している子、友だちと楽しく話している子など、その様子は様々でした。

2月には、保護者の方に参加していただく「入学説明会」を予定しています。

後日、詳しい案内をお送りする予定です。

10/4 全校集会・給食

10月4日(月) 放送による全校集会がありました。

「歯科衛生図画・ポスター・書写・標語コンクール」の書写の部で、佳作になった児童の表彰を行いました。

芸術の秋・・・これからもたくさんの児童が表彰されると思います。できるだけ紹介していきます。

10月になって、普通給食になりました。(これまでは配膳の少ない簡易給食でした。)

これまで通り、配膳は最少人数で、手指消毒・手袋をして行います。

今日からご飯が配膳されるようになりました。

今日の懇談は、牛乳・ごはん・みそ汁・たいの香味焼き・こんさいのみそいため

普通給食スタートのお祝いでしょうか? メインディッシュはめでたい! 「たい」です!

学校ではいつもマスクをしていますが、給食を食べるときにはマスクを外して食べるので、児童たちの表情が一番わかる貴重な時間です。

今日は久しぶりに出たごはんをみんな夢中になって食べていました。

「久しぶりのごはん、おいしい人ーっ!」と声をかけたいところですが、黙食、黙食。がまんです。

〒970-0206

いわき市四倉町狐塚字松橋27

TEL 0246-32-2401

FAX 0246-32-2440