今日の出来事

第68回いわき市中学校体育大会陸上競技大会(第2日)

雨天の予報だったものの、雨にたたられることなく、陸上競技大会第2日が無事行われました。

本校の陸上競技部の選手たちは、最後まであきらめることなく、自らの持てる力を出し切り、精一杯に競技しました。

第68回いわき市中学校体育大会陸上競技大会(第1日)

本日、市中学校体育大会陸上競技大会(第1日)が、天候に恵まれ、無事実施されました。

新型コロナウイルス感染症対策として、集団で声を出して応援することが禁止されるなどの措置がとられましたが、本校陸上部の生徒たちは、競技に集中し、全力で戦いました。

エアコン設置工事、始まる。

先週金曜日、校庭の一画にプレハブが設置されました。エアコン設置工事の業者が事務所として使用するものです。

いよいよ、本校でも本日から工事が始まります。工事には騒音が伴いますが、できる限り授業に差し障りのないように工事を進めていただくことにしています。

一日でも早くエアコンを使用したいところですが、この夏には間に合いません。

間もなく梅雨明け。いよいよ夏本番の到来です。この夏、人数の多い通常学級の教室には、新たに購入した大型扇風機を置きます。出力が大きく、音も比較的静かで役に立ちそうです。

中体連壮行会行われる

今日7月17日(金)はPTA会長兼体育文化後援会会長の池端さんを招き、中体連壮行会を実施しました。入退場の音楽は新型コロナ対策のため、飛沫飛散防止のフィールドを準備した吹奏楽部員の気持ちのこもった演奏でした。選手の表情を撮影したかったのですが、ステージ上で発表するときのみマスクを外すというのもでした。各部の部長のあいさつは大会を主催していただけることへの感謝と3密対策を施して壮行会を実施できたことの喜びの気持ちが多数でした。来週7月21日(火)・22日(水)の陸上競技大会で陸上部がすばらしい成果をあげ、その後に続く総合大会へのエールになることを期待しています。がんばれ二中生!

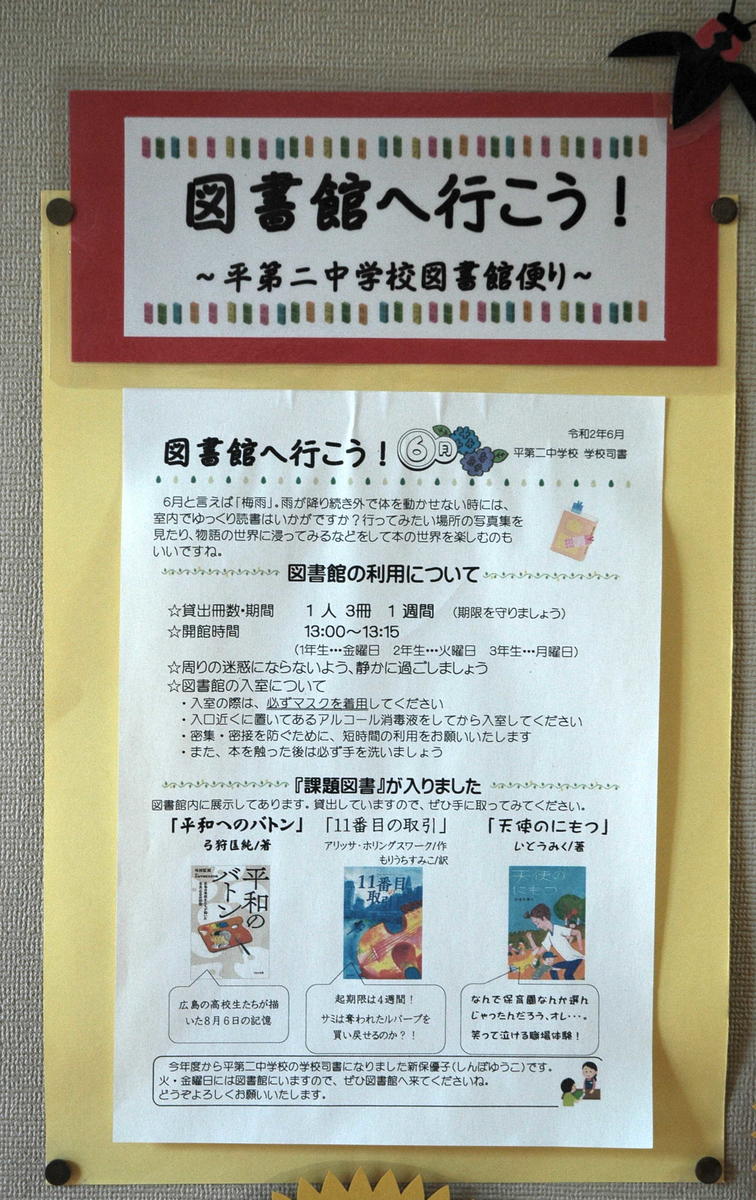

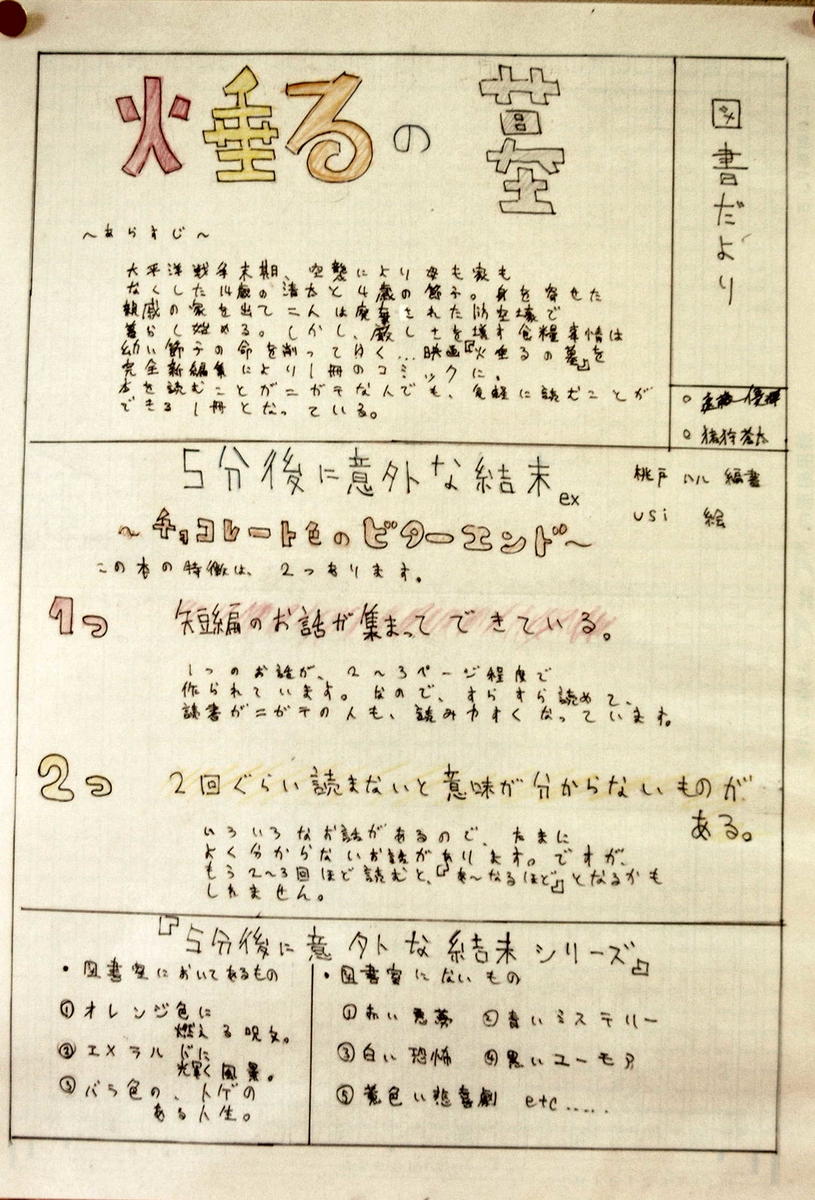

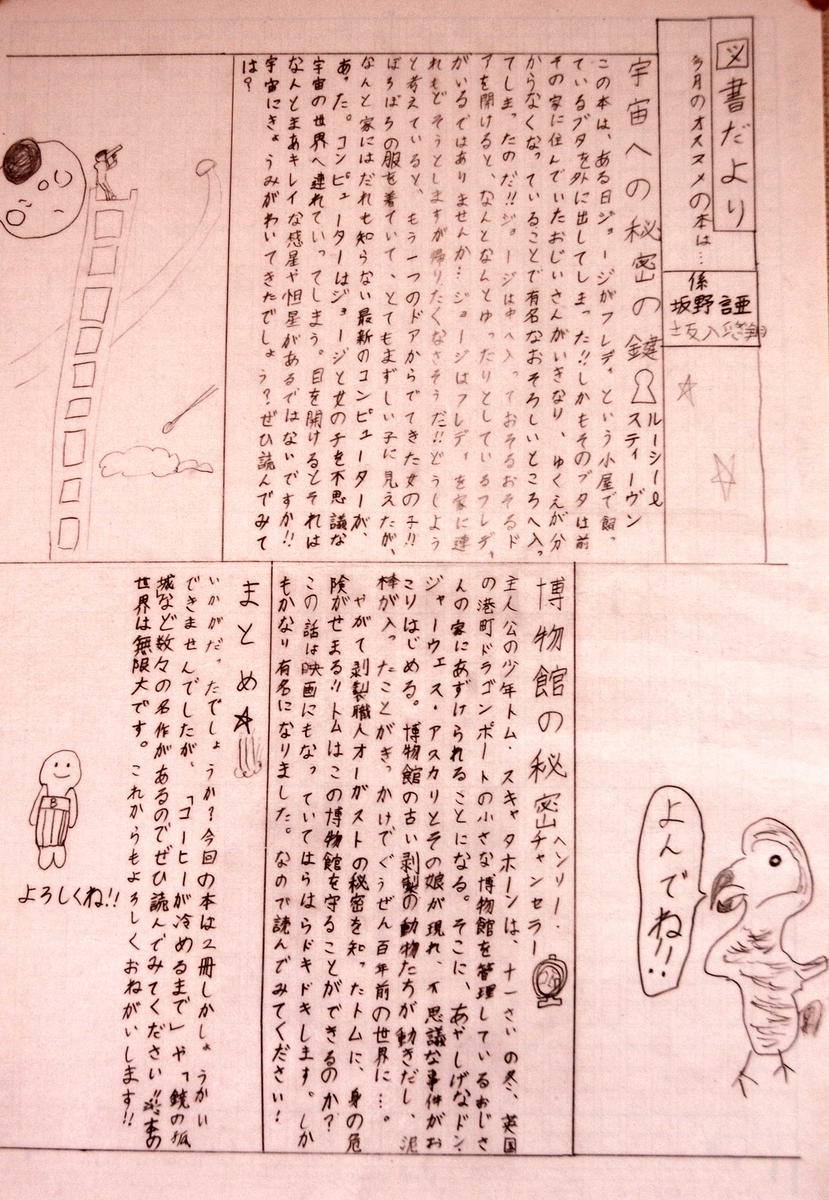

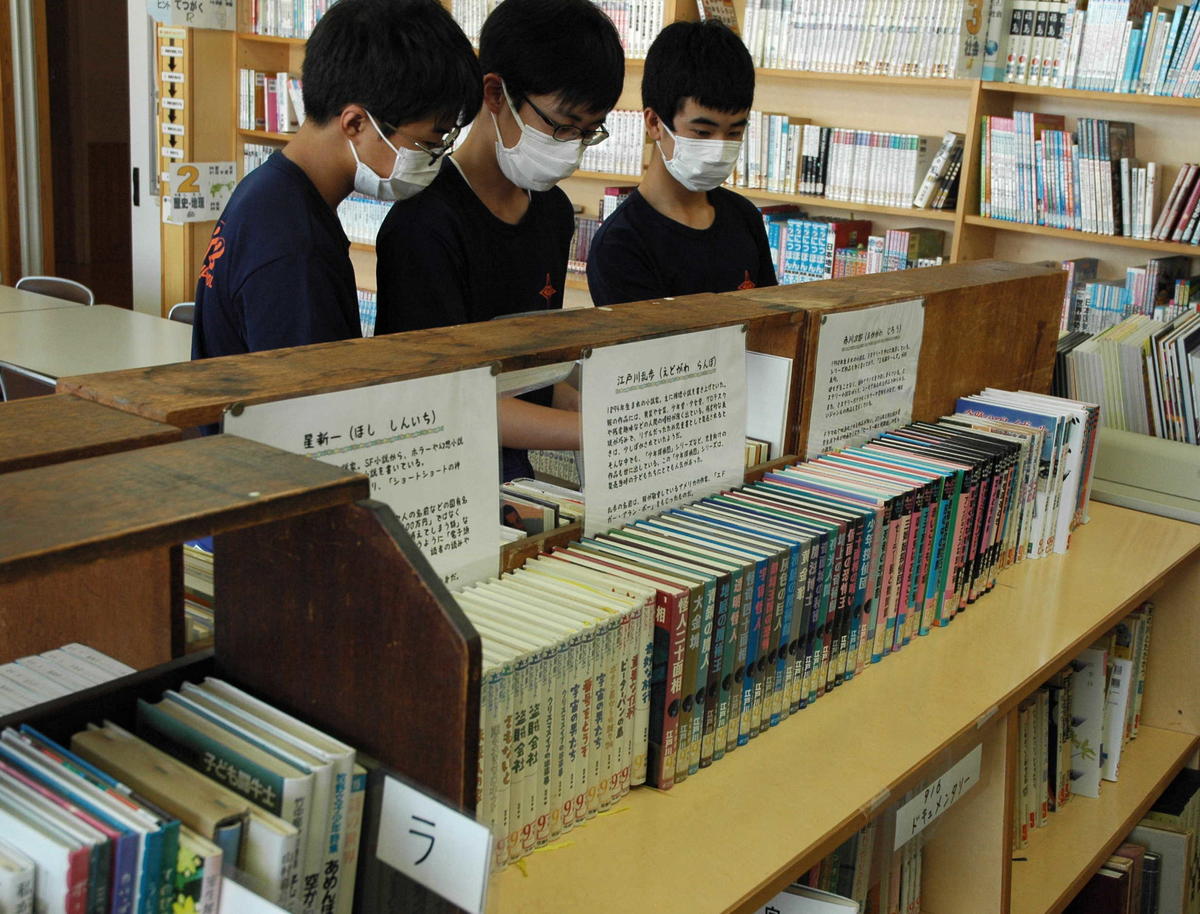

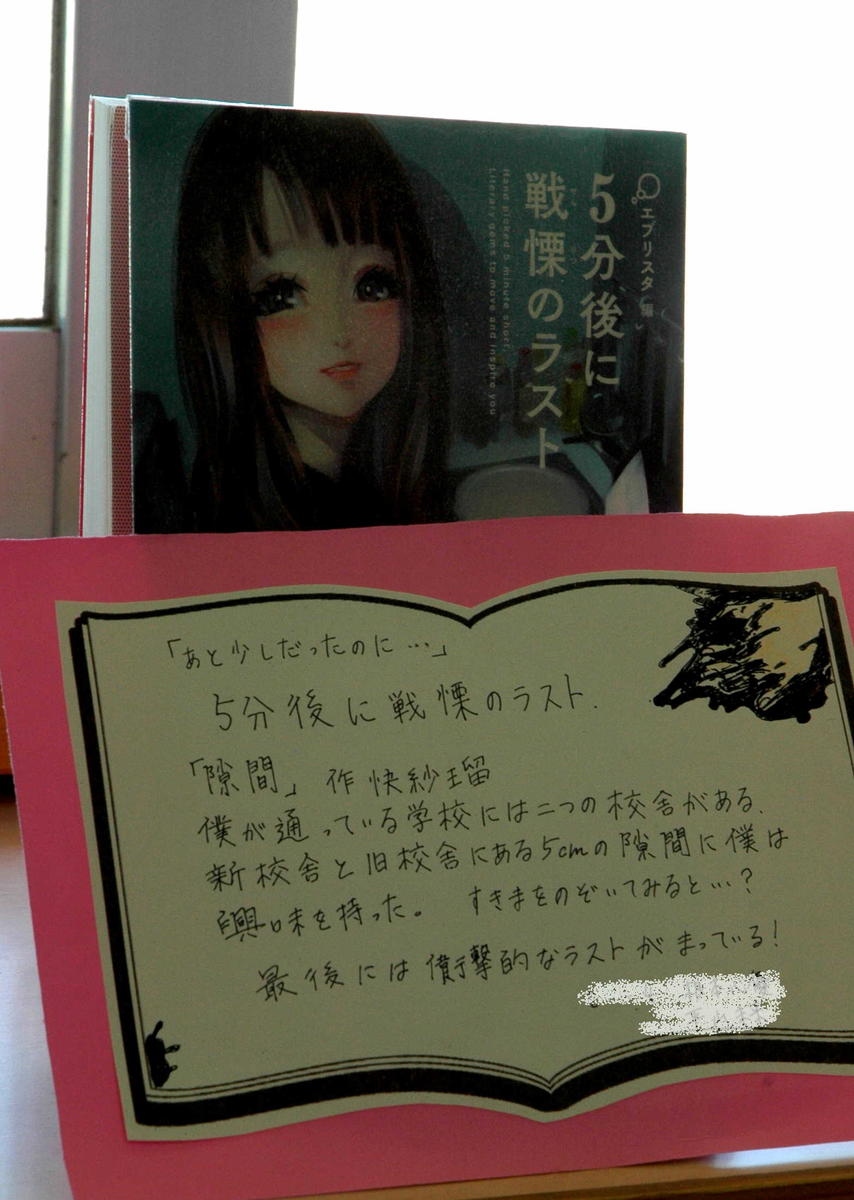

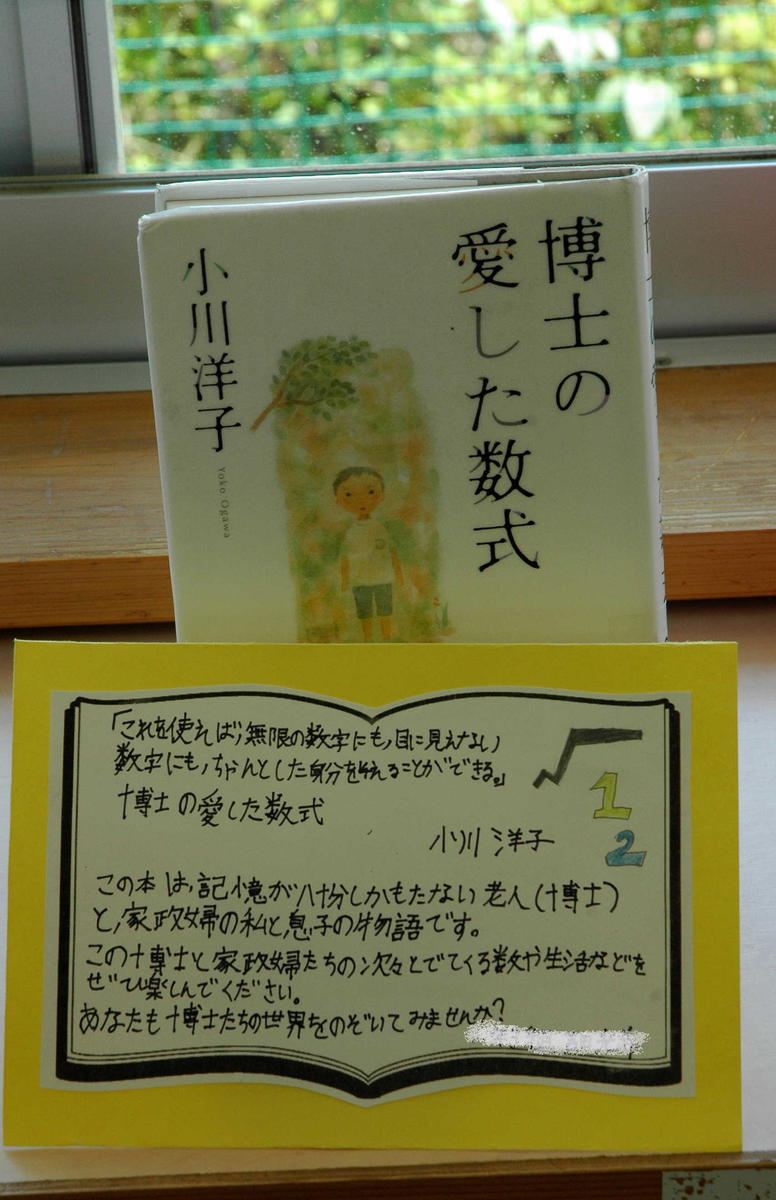

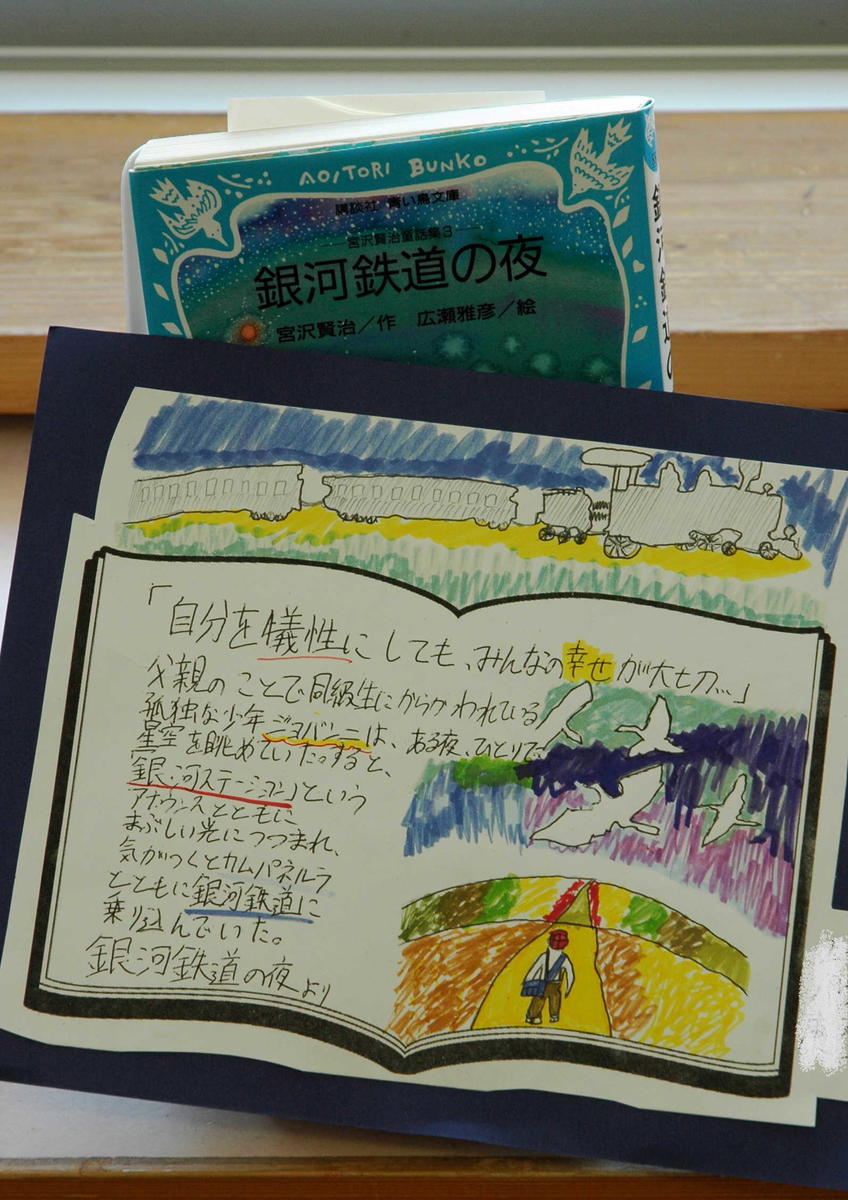

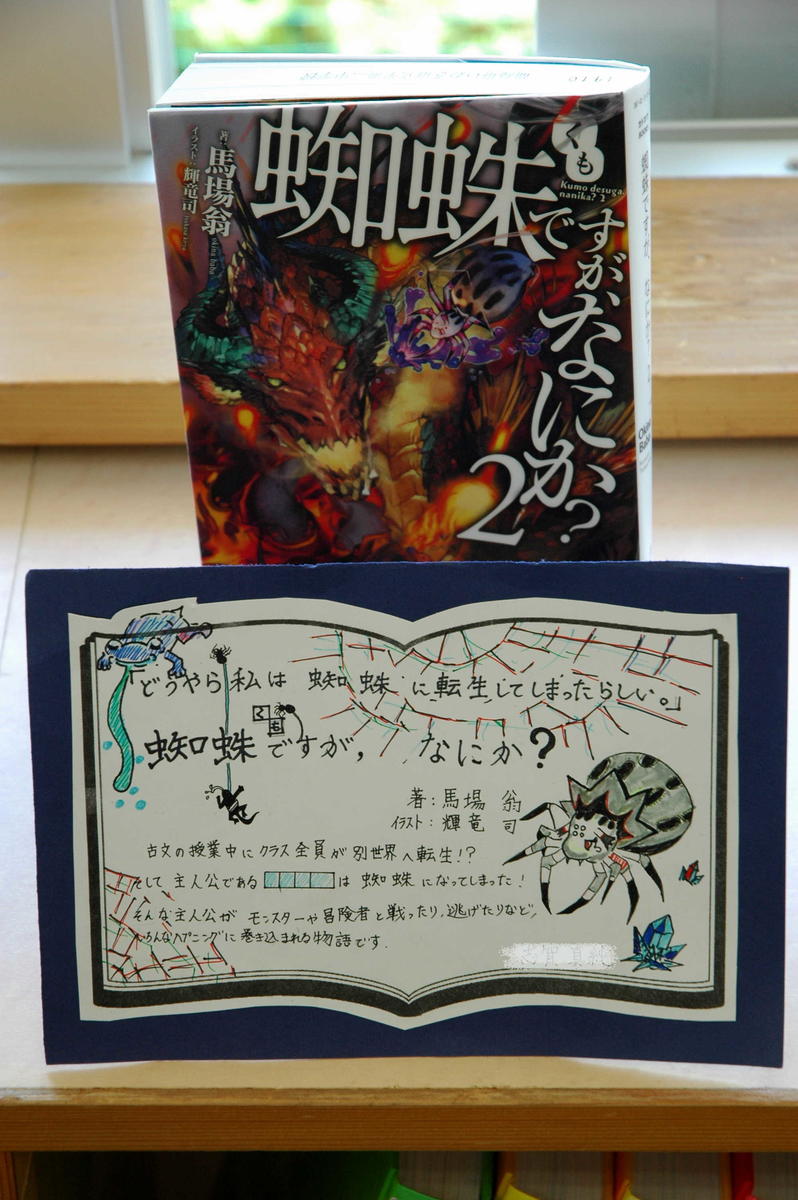

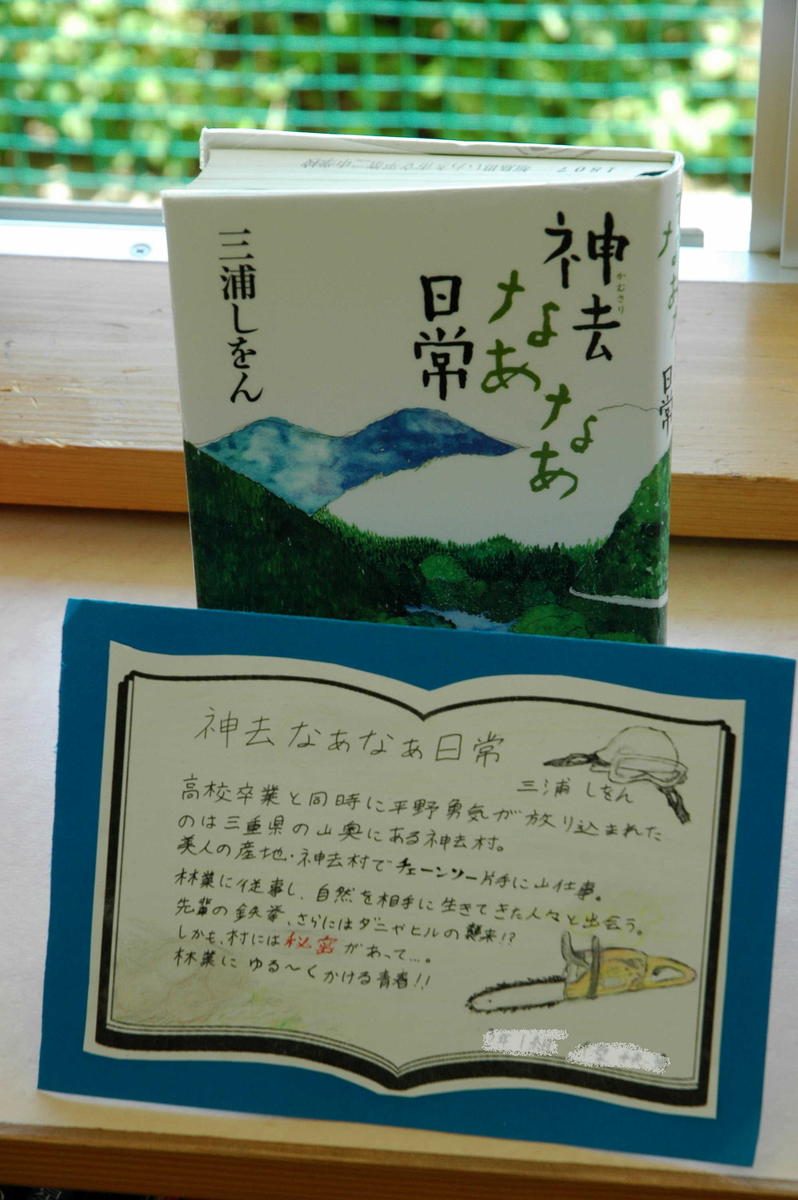

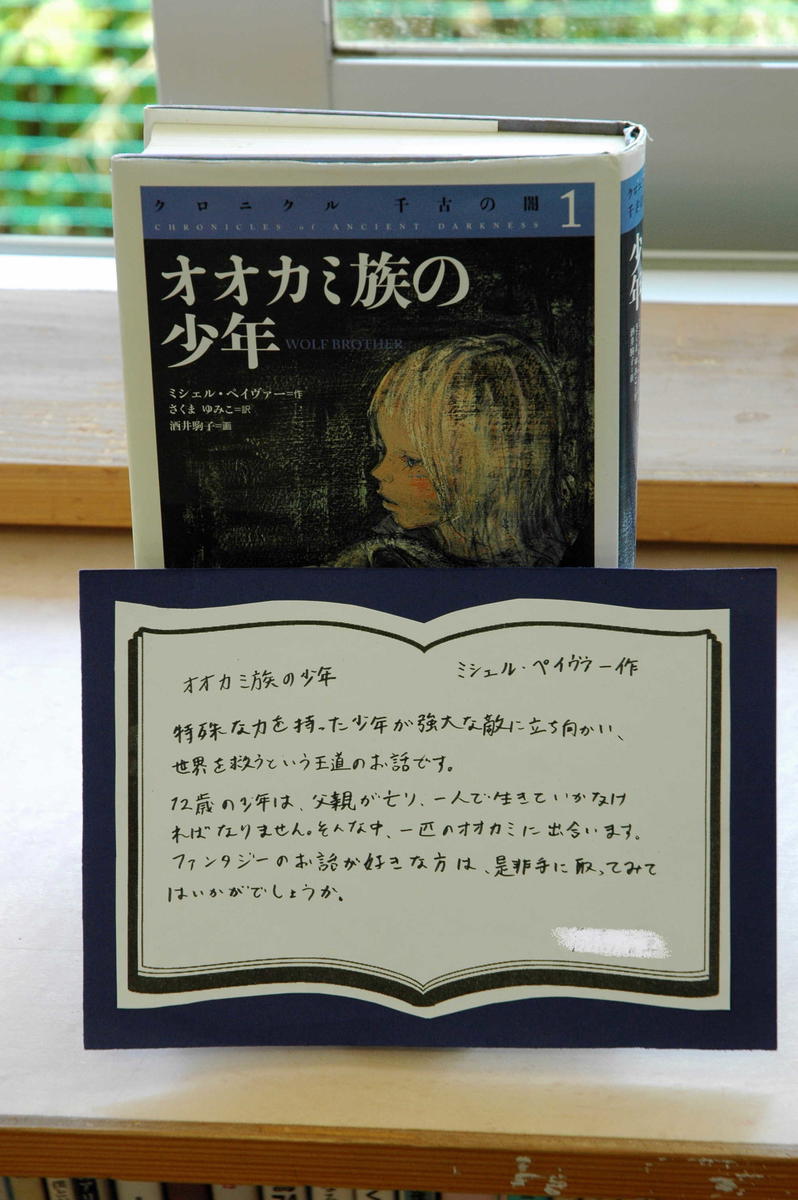

読書するきっかけを与える

本校では、学校司書が週2回勤務し、学校図書館の環境整備を行っています。古い図書の廃棄の手続きを進めたり、図書館だよりを作成し子どもたちへの啓発を行ったり、掲示物を作成したりなど、さまざまな取組を行っています。

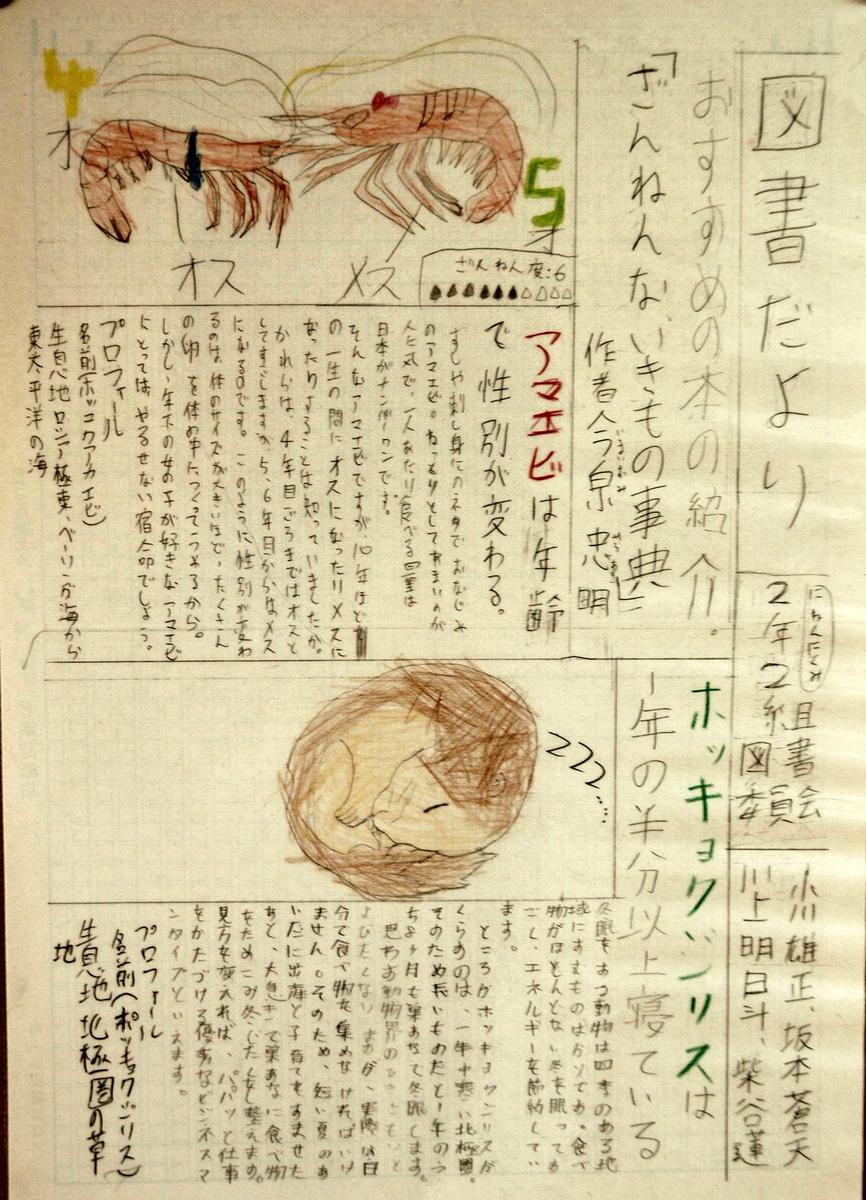

こちらは、生徒会図書委員会の生徒たちが作成した図書だよりです。図書室の廊下に掲示しています。

まずは、3年生による図書だよりです。

次に、2年生によるものです。

そして、1年生の作品。

齋藤孝氏は、「読書力」(岩波新書)の中で、こう述べています。

「私は自分の思考力の重要な部分を読書体験に負っていることをはっきりと感じている。したがって、読書するきっかけを与えてくれた親や教師、周りの環境に感謝している。」

「読書は思考活動における素地をつくるものだ。もちろん読書をしなくても考えることはできないわけではない。しかし、それは四股を踏まない者がとる相撲のように、レベルの低いままに止まる。本格的な思考力は、すべての活動の基礎だ。経済活動にせよ、詰まるところは思考力である。」

生徒たちには、今後の長い人生を、たくましく豊かに生き抜くために、読書する習慣を身につけてほしいと考えています。

興味関心の喚起

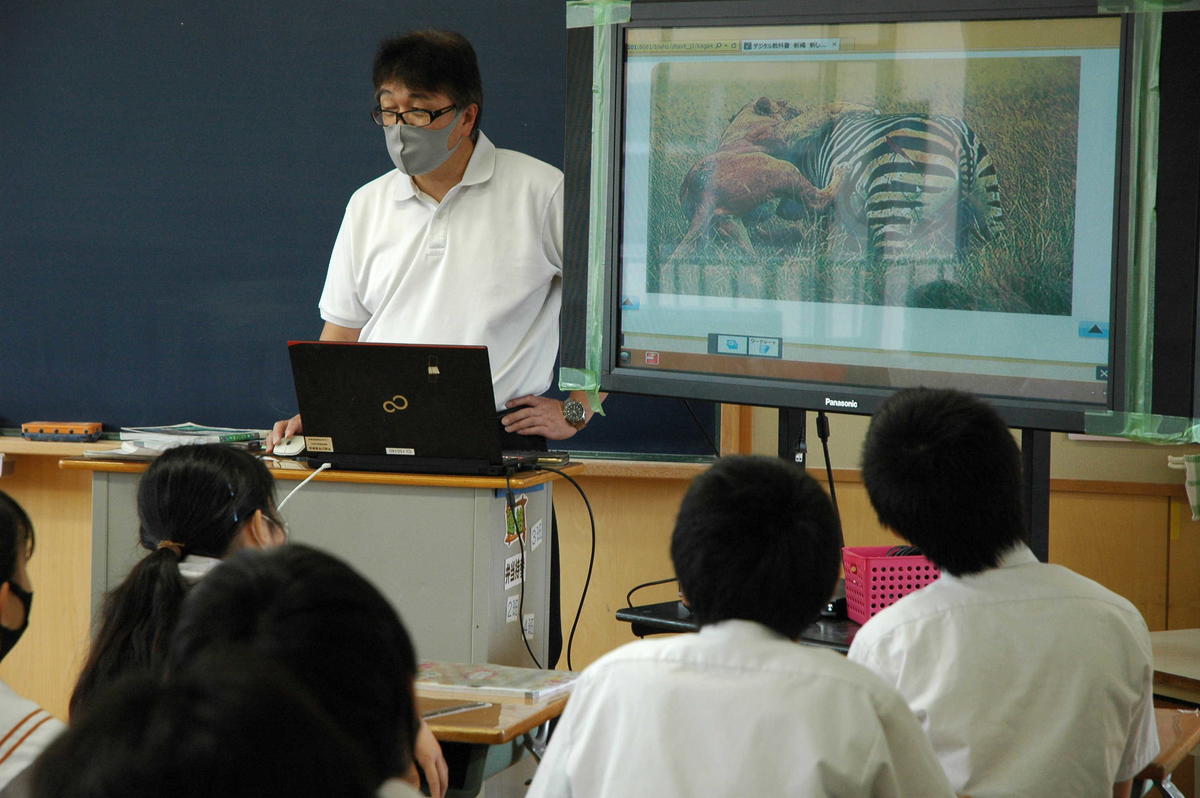

各教科の授業の中で、生徒の興味関心を高めるため、さまざまな工夫を行っています。

現在、2年生の理科の授業では、「動物のからだのつくりとはたらき」についての学習を行っています。

15日(水)、2年1組では授業の導入において、デジタル教科書の写真を全員に見せ、生徒の興味関心を高めながら授業を進めていました。

皆の視線が、大型提示装置の画像一点に集中している様子が印象的でした。

『食に関する指導』熱心に学ぶ

1年生は昨日7月15日(水)に学校栄養師さんを講師に招き、『規則正しい食生活について』講話をいただきました。代表生徒がが「朝・昼・晩の3度の食事にはそれぞれ異なる役割があること。どうして栄養バランス良く食べなけれなならないか。ということが勉強になりました。今日学んだことをこれからの食生活でいかしていきたいと思います。」と立派にお礼の言葉をのべました。

講話の途中「必要な栄養量」ということで各クラスの給食委員がごはん230グラム盛り付ける体験をし、その量をクラスメイトに回し全員に体感してもらいました。

各自が食生活を振り返った、食生活チェックを見ると『間食をいっぱい食べる』『食事の時間が不規則』などの回答も少なくなかったので、今後の食生活にいかすことが講師の先生に対するお礼になります。みんなで心がけたいと思います。

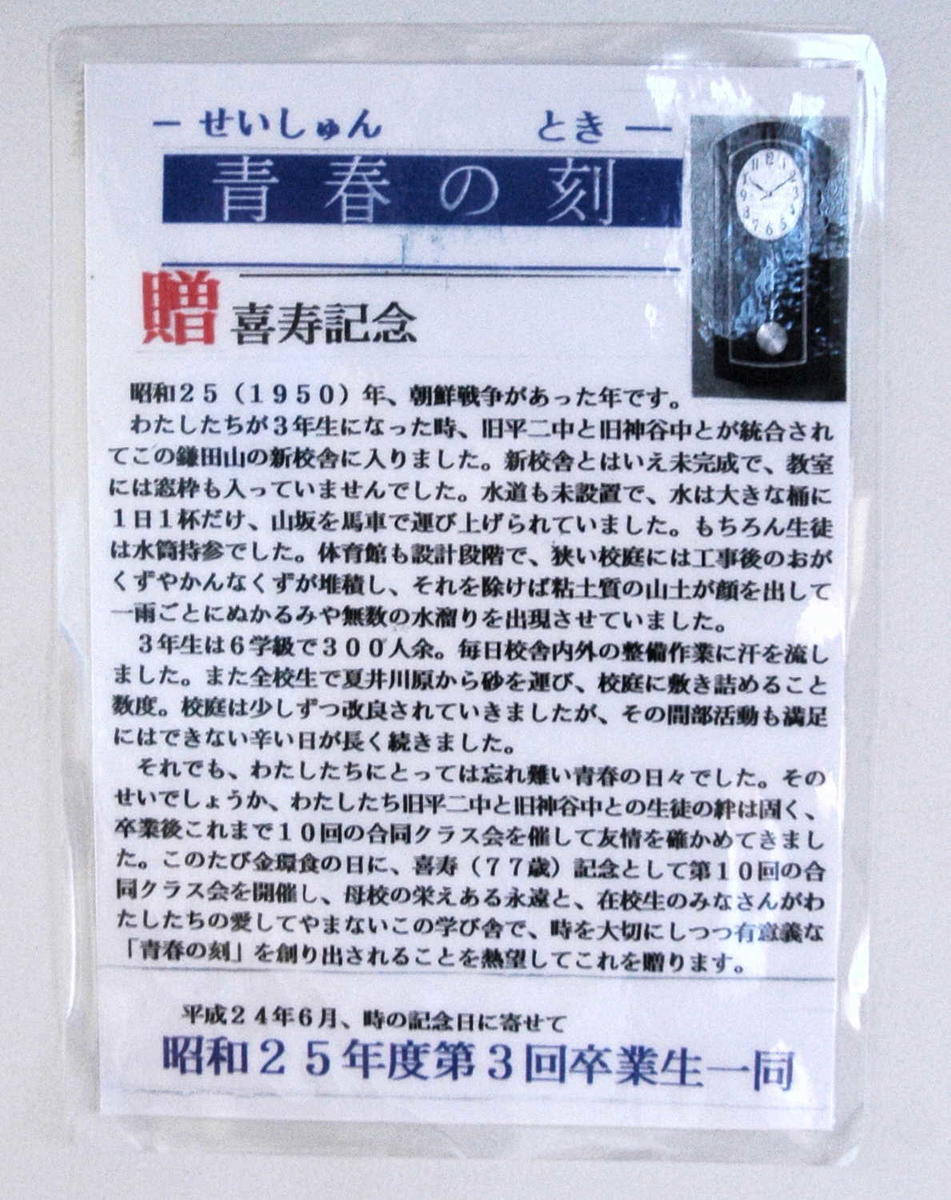

「青春の刻(とき)」と銘打たれた時計

平二中の玄関そばの一画に「青春の刻」と銘打たれた時計があります。昭和25年度第3回卒業生から喜寿(77歳)の記念にと、今から8年前の平成24年6月に贈られたものです。

時計には、次のような説明が付されています。

青春の刻(せいしゅんのとき)

贈 喜寿記念

昭和25(1950)年、朝鮮戦争があった年です。

わたしたちが3年生になった時、旧平二中と旧神谷中が統合されてこの鎌田山の新校舎に入りました。新校舎とはいえ未完成で、教室には窓枠も入っていませんでした。水道も未設置で、水は大きな桶に一日一杯だけ、山坂を馬車で運び上げられていました。もちろん生徒は水筒持参でした。体育館も設計段階で、狭い校庭には工事後のおがくずやかんなくずが堆積し、それを除けば粘土質の山土が顔を出して一雨ごとにぬかるみや無数の水たまりを出現させていました。

3年生6学級で300人余り。毎日校舎内外の整備作業に汗を流しました。また、全校生で夏井川原から砂を運び、校庭に敷き詰めること数度。校庭は少しずつ改良されていきましたが、その間部活動も満足にはできない辛い日が長く続きました。

それでも、わたしたちにとっては忘れがたい青春の日々でした。そのせいでしょうか、わたしたち旧平二中と旧神谷中との生徒の絆は固く、卒業後これまで10回の合同クラス会を催して友情を確かめてきました。このたびの金環食の日に、喜寿(77歳)記念として第10回の合同クラス会を開催し、母校の栄えある永遠と在校生のみなさんがわたしたちが愛してやまないこの学び舎で、時を大切にしつつ有意義な「青春の刻」を創り出されることを熱望してこれを贈ります。

平成24年6月 時の記念日に寄せて

昭和25年度第3回卒業生一同

「それでも、わたしたちにとっては忘れがたい青春の日々でした。」という一文が心に残ります。在校生はどう感じるのでしょうか。

贈り主の卒業生の皆様は、現在は85歳になれれているかと思います。

特設駅伝部の朝練習

9月3日(水)に開催される見通しとなっている市中体連駅伝競走大会に向け、先週から特設駅伝部の練習がスタートしています。

今朝も早朝7時から練習が始まりました。

約2か月の練習期間ですが、しっかりと走り込んで、走力と持久力を高め、大会に臨めるよう頑張ってほしいものです。

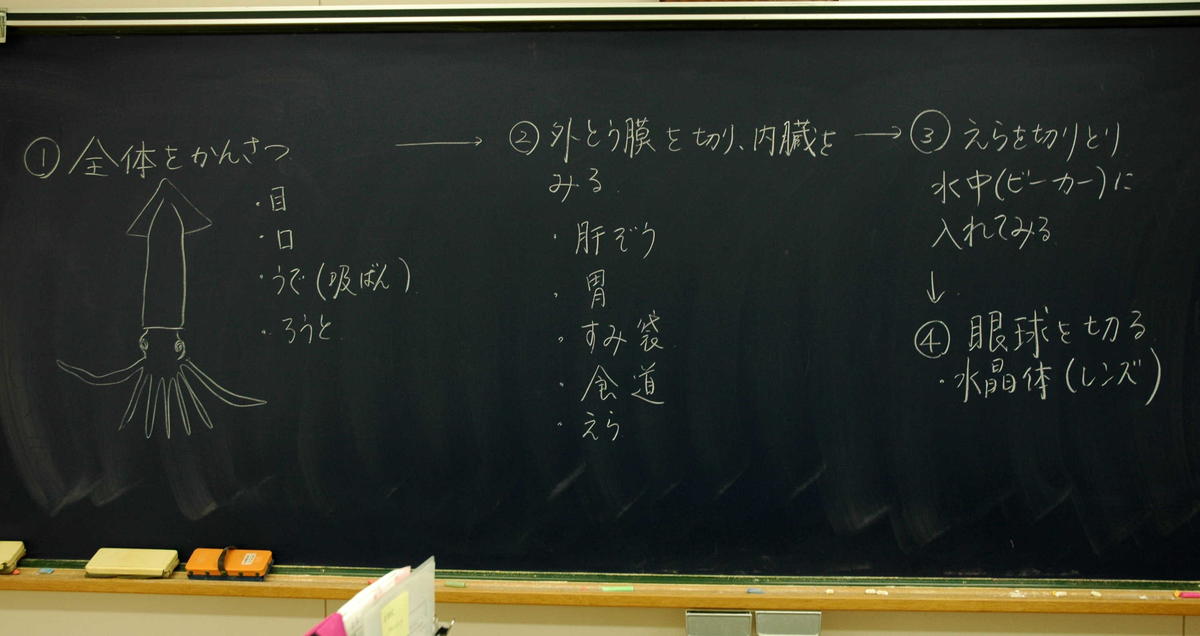

イカの解剖実習(6組)

10日(金)の午後、6組の理科の時間に、無セキツイ動物の体のつくりや特徴を学ぶため、イカの解剖を行いました。

はじめに、実習の進め方について、教師からの説明を聞き板書で確認しました。

まずは、教師の指導の下、全体を観察し、目や口、腕(吸ばん)、ろうとなどを確認しました。

次に、外とうを切り取り、内蔵を観察しました。

さらに、えらを切り取り、水中に入れて観察し、最後に、眼球を切り取り、水晶体(レンズ)を観察しました。

生徒たちは、興味津々といった様子で驚きの声を上げながら、意欲的に実習に取り組んでいました。

この実習を通して、生物に関する学習事項の理解を深めるとともに、生物の神秘に触れ生命を尊重する心情・態度も培ってほしいと思います。

水泳の授業が始まる

昨日7月9日(木)に期末テストを終え、今日から保健体育の授業では水泳の授業が始まりました。明日7月11日(土)の土曜授業は1年生保護者対象の自由授業参観です。保健体育の授業では水泳の様子を見ていただくことになります。更衣室は特別教室を利用し、新型コロナ対策を行っています。気がかりなのは天気です。

陸上部の練習(第2グラウンド)

9日(木)放課後、期末テストを終えた生徒たちは、ストレスを発散するように部活動で汗を流しました。

本校の陸上部は、本校舎から600メートルほど離れたところにある第2グラウンドで練習しています。第2グラウンドは、陸上部が専用で使用しています。

しかし、このグラウンドを練習のできる状態に維持するのは容易なことではありません。

この季節は、まさに「草との戦い」なのです。顧問教師が、生徒たちの力も借りながら、日々格闘し、練習環境の整備に力を尽くしています。

神は細部に宿る。

これは、本校の生徒用トイレの入り口の写真です。履き物は後の人のためにきちんとそろえて脱ぎたいものです。

しかし、いつもこのようにそろえられているわけではなく、ぐちゃぐちゃに暴れていることもあります。ただ、ずっとそのままではなく、しばらくするときちんとそろえられていることが多いです。生徒の中の誰かがそろえてくれています。自主的にそろえてくれている生徒に心から拍手を贈りたいと思います。

322名の全校生徒が、誰も見ていないところでも、トイレの履き物を後の人のためにそろえておけるようになったら申し分ありませんが・・・

さて、本日は第1学期期末テスト2日目です。教科書・ノート等を入れたカバンを廊下に出してテストを受けることになっています。各教室の外には、カバンがきちんとそろえて並べられていました。

「神は細部に宿る」という言葉があります。小さなことにこそその人の真実が現れてしまうもの。生徒たちには、小さなこともおろそかにせず、社会に出て立派に通用する資質を身につけてほしいと考えています。

期末テスト中ではありますが、廊下で昼寝をしている人もいて、少しほっこりした気持ちになります。

初めての定期テスト

今週は1年生にとって初めての定期テストがあります。本日7月9日(木)は期末テスト2日目ということもあり落ち着いてテストに取り組んでいました。なお、今週の7月11日(土)は1学期3回目の土曜授業で、1年生保護者対象の自由授業参観になります。

危険を回避する力を育てる。

3日(金)、1年生を対象に「防犯教室」を実施しました。

今回は、特に「SNS等によるトラブルの回避」をテーマとして、いわき中央警察署からスクールサポーターの方と少年警察補導員の方を講師としてお招きし、DVDを視聴した後で、お話を聞きました。

今回学んだことは、将来、どこかできっと役立つ内容であったことと思います。上手に危険を回避し、充実した学校生活を送ってほしいと期待します。

生徒代表お礼の言葉

燃やせ!若いエネルギー

雨天が続く毎日ですが、7月2日の放課後は、からりと晴れわたり、屋外の部活動の生徒たちがここぞとばかりに元気に活動していました。

頑張れ!平二中生!

飛沫防止パネル(平工から寄贈いただきました。)

6月29日(月)、平工業高校より理科室用の飛沫防止パネルを寄贈いただき、設置しました。

土木環境工学科の有志により製作されたもので、2枚の板を組み合わせて立てるようになっています。2枚の板の接合の具合がしっかりと噛み合っており、全くぶれがありません。しっかりした仕上がり具合に感心させられました。平工の校章の焼き印も施されています。有効に活用させていただきます。ありがとうございました。

平工の先生方と生徒がパネルの搬入され、本校生徒を代表して生徒会長と副会長がパネルを受け取りました。

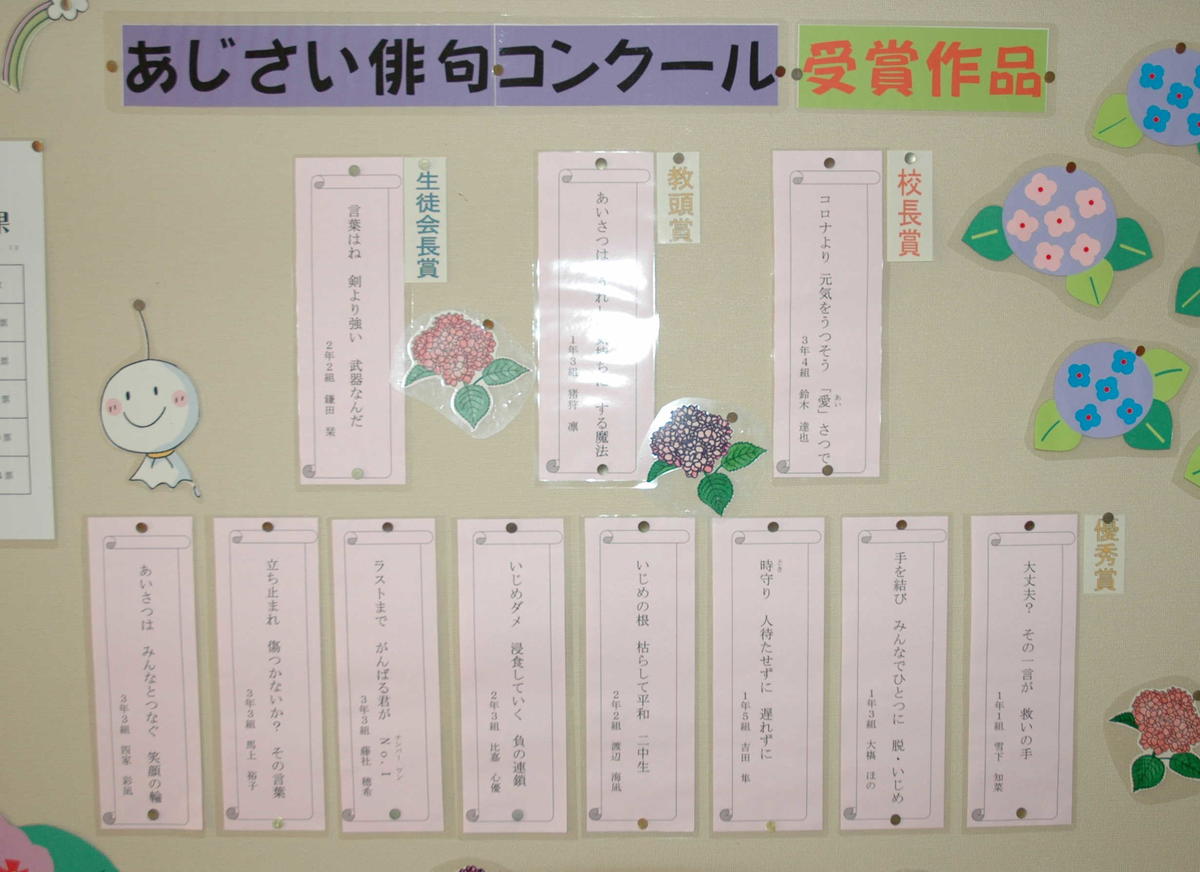

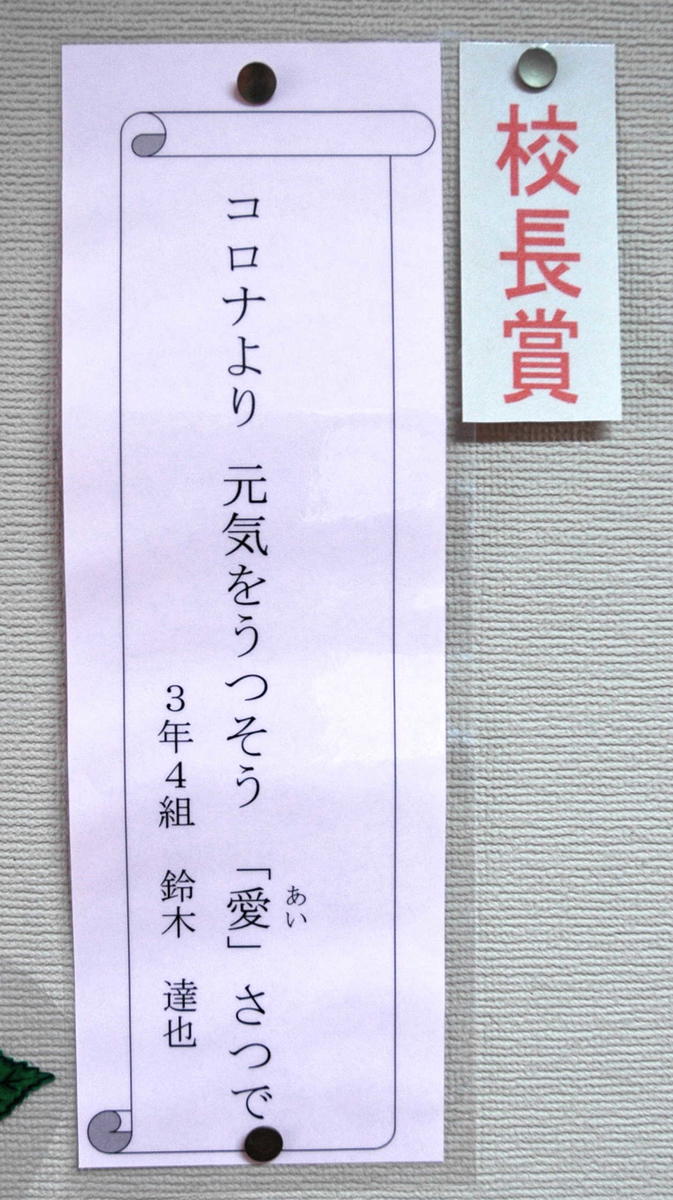

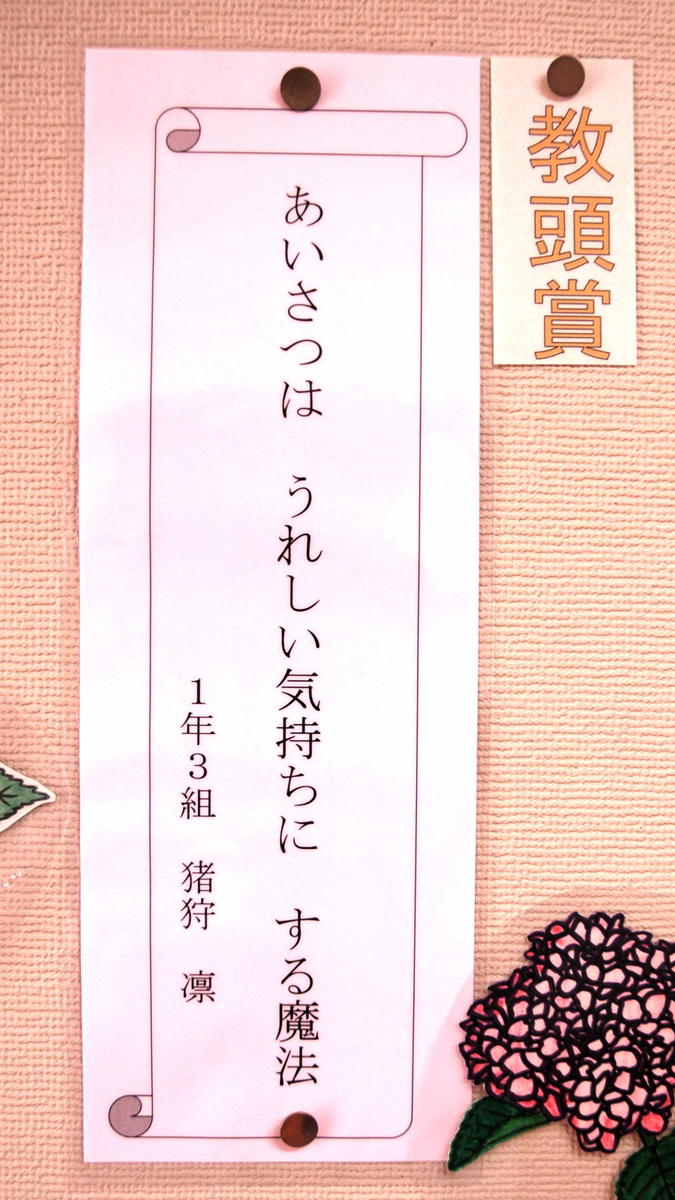

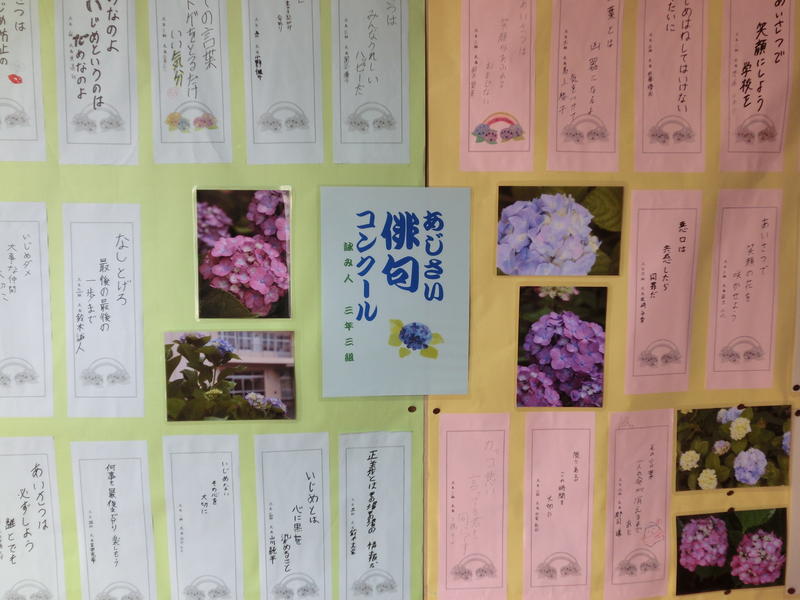

「あじさい俳句コンクール」入賞作品決定!

本校では、生徒会が中心となって、伝統の「あじさい運動」を推進しています。

あいさつをすすんでする生徒

じかんを守る生徒

さいごまでやり遂げる生徒

いじめをしないで、誰とでも仲良くできる生徒

これらは、学校生活を充実させるためには欠くことのできない大切なことです。「あじさいの花のように小さな花を結集させて、大きな花を咲かせたい」と願っています。

このところ全校で取り組んできた「あじさい俳句コンクール」の入賞作品が決定し、昨日の校内放送で発表されましたので、紹介します。

縁の下の力持ち

学校では、毎日、用務員さんが勤務しています。

学校の環境整備やメール便の文書送達、学校給食の検収などの業務に従事しています。特に、この季節は校地内の雑草との戦いは、蒸し暑い中、たいへん骨の折れる作業です。

写真は、学校花壇の除草作業の様子です。「縁の下の力持ち」とでも言うべき存在です。

水泳の学習に向けた準備

先日、PTA役員の皆様にご協力いただき、プール清掃を行いましたが、現在プールの水は満水となっており、本日、専門業者に水質検査を依頼しました。

循環装置がフル稼働し、プール水が消毒されています。

本校では、7月上旬からプールでの授業を実施します。実施に当たっては、新型コロナウイルス感染症対策のため、三密が予想されるプール施設内の更衣室は使用せず、プールに隣接しいている技術室と家庭科室で更衣を行うことにしています。

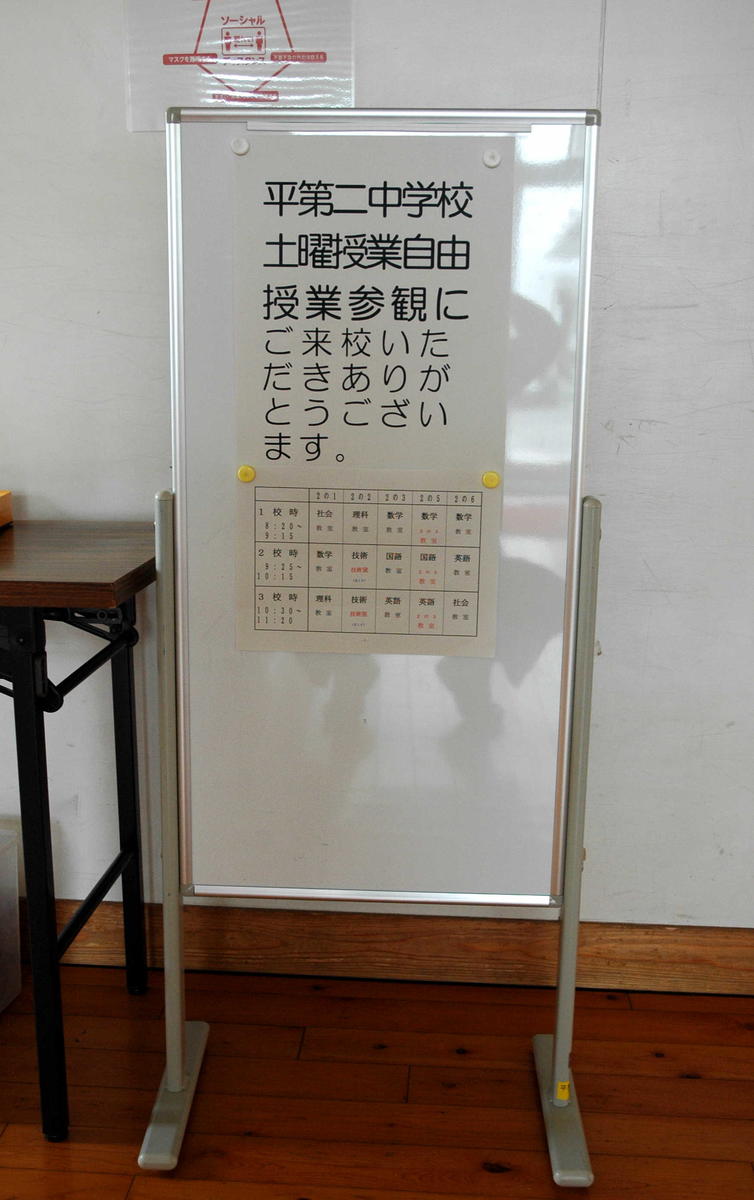

『あじさい運動』ウィーク最終日

今週は本校生徒の伝統的な運動である『あじさい運動』ウィークが実施されました。校舎周辺も校内の掲示も『あじさい』で彩られています。最終日の本日6月27日(土)は2回目の土曜授業で、今回は2年生保護者対象の自由授業参観日でした。40名ほどの保護者の方々が熱心に授業を参観されました。ご来校ありがとうございました。

『あじさい俳句コンクール』も実施しました。現在優秀作品を選んでいるところです。決定しましたら、紹介します。

土曜授業 自由授業参観(2学年保護者対象)

本日は、土曜授業日。

2学年の保護者の皆様を対象として、朝から3時間の授業を自由にご覧いただきました。

40名を超える保護者の皆様が来校され、授業を見ていただきました。

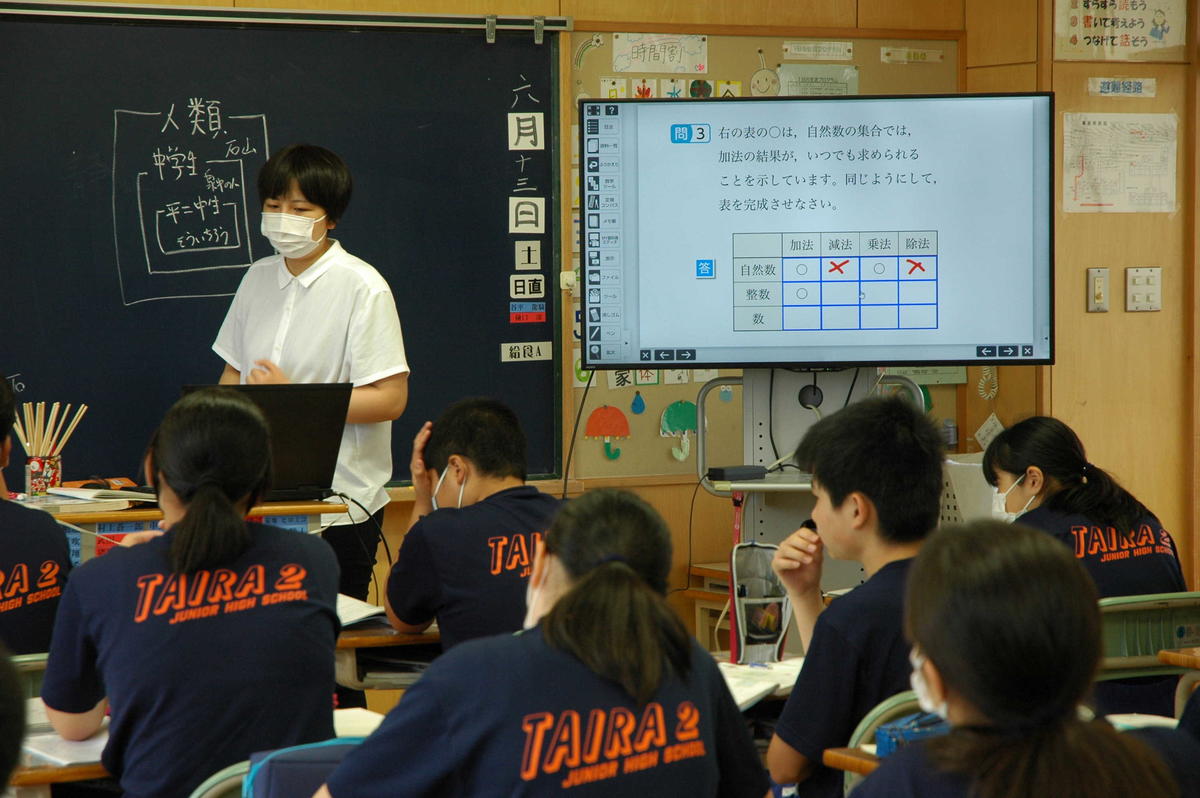

理解を促すデジタル教科書

いわき市の中学校では、英語、理科、数学のデジタル教科書が導入されており、本校でも授業で活用しています。

デジタル教科書には「指導者用」と「学習者用」があります。「指導者用」は、教師が教室にPCを持ち込み、プロジェクターやモニター等の提示装置で生徒に教材を提示する形態で使用するものです。一方、「学習者用」は、紙の教科書に代わって、生徒が個々にタブレットPC等で活用する形態のものです。現時点では、日々の授業で「指導者用」のデジタル教科書の活用を進めています。

写真は、2年生の理科の授業の様子です。黒板の板書と併せ、デジタル教科書の図や写真をプロジェクターで拡大提示し、生徒の理解を促しています。

授業の中で、教師の説明が生徒には伝わっていない場面がよく見受けられます。教科書のどの図を見るのか、生徒にはよく伝わっていないことがあり、その積み重ねが集中力が続かない原因になってしまうこともあります。プロジェクターで一斉提示することで、理解が促され教師の説明や指示が通りやすくなります。そうすることで、実際の説明時間も短縮でき、生徒の活動により多くの時間をあてることができるようになります。

また、グラフや図表、写真などを拡大して提示したり、動画を見せたりして、学習内容に対する興味・関心を高めています。

教員相互の学び合いを通してデジタル教科書の活用を進めていきたいと考えています。

朝の放送から 「今日は『あじさいウィーク』4日目です。」

美術部の生徒たちが制作した玄関ディスプレイのように、雨降りの日が続いています。

さて、毎朝7時55分から始まる校内放送で、今朝は生徒会役員から次のような呼びかけがありました。

「今日は、『あじさいウィーク』4日目です。あじさいのいは、『いじめをしないで、誰とでも仲良くできる生徒』です。皆さんは、されて嫌なことはありますか?それをされたときは、きっと嫌な気持ちになりますよね。逆にする側として、それに気づいていない人もいます。知らずに相手が嫌がる言葉、行動をしてはいませんか。これもいじめです。言う前に、一度頭の中で考えてみてください。そして、毎日が活気あふれる平二中にしていきましょう!生徒会から以上です。」

現在、各教室の廊下掲示板には、「あじさい俳句コンクール」の作品が掲示され、全校で平二中生徒会伝統の「あじさい運動」に取り組んでいます。

明後日27日(土)は、2学年生徒の保護者を対象とした学校公開日です。生徒たちの学校生活の様子をご覧いただければと思います。ぜひ、ご来校ください。

ネイティブの英語に触れる!

今週は、ALT2名が来校し、英語の授業に関わってくださっています。

1年生の教室では、ALTがご自身の家族や幼少時の写真をモニターに提示し、時折クイズを交えながら、ゆっくりと生徒に語りかけていました。

生徒たちが、食い入るように画面を見つめ、ALTの英語に耳を傾けていたのが印象的でした。

平二中「あじさいウィーク」

平二中の生徒会では、毎月最終週を「あじさいウィーク」としており、生徒会役員が朝の登校時に「あじさい運動」の呼びかけを行っています。

あいさつを進んでする生徒

じかんを守る生徒

さいごまでやり遂げる生徒

いじめをしないで誰とでも仲良くできる生徒

週番委員会の生徒によるあいさつ運動も行われています。

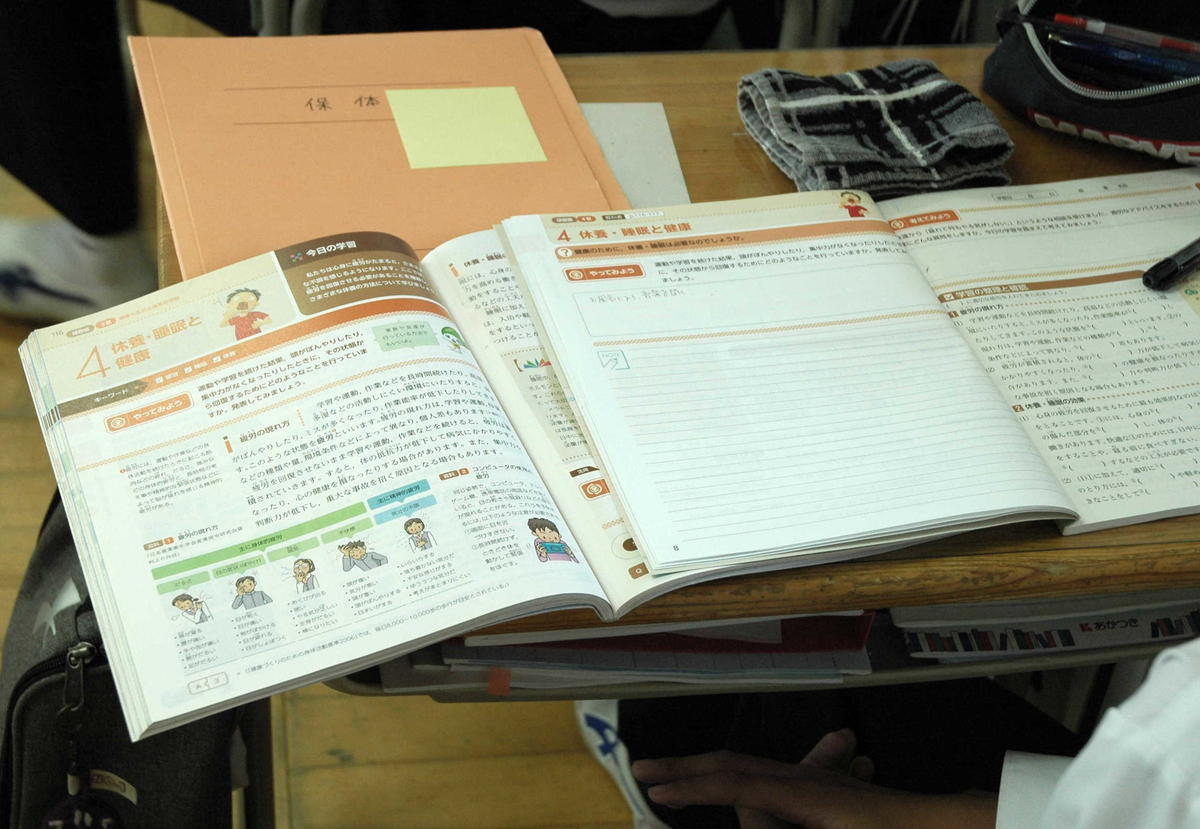

3年 保健体育「休養・睡眠と健康」

3年生の保健体育では、保健分野「休養・睡眠と健康」の学習を行っています。

休養・睡眠の在り方について生徒たちの考えを付箋に書き出し、それぞれの考えをタブレットで写真に撮り、モニターで表示して全体で共有し話し合いました。

休養と良い睡眠は、体と心の健康に不可欠であり、良い習慣を身につけることが大切です。また、良い睡眠をとるためには、そのための環境づくりも重要です。夜更かしを避け、体内時計のリズムを保ちながら、充実した毎日を送ってほしいものです。

プール清掃を実施

今日6月20日(土)はPTA役員の方々、教員合計34名がプール清掃を行いました。今年は、新型コロナウイルス感染防止のたに技術室や家庭科室等を臨時の更衣室にし、密集とならないよう配慮し、水泳の授業を実施します。今年は7月いっぱい授業を行うので、例年以上に充実した体育の授業ができるものと思います。PTA役員の方々には本当にありがとうございました。

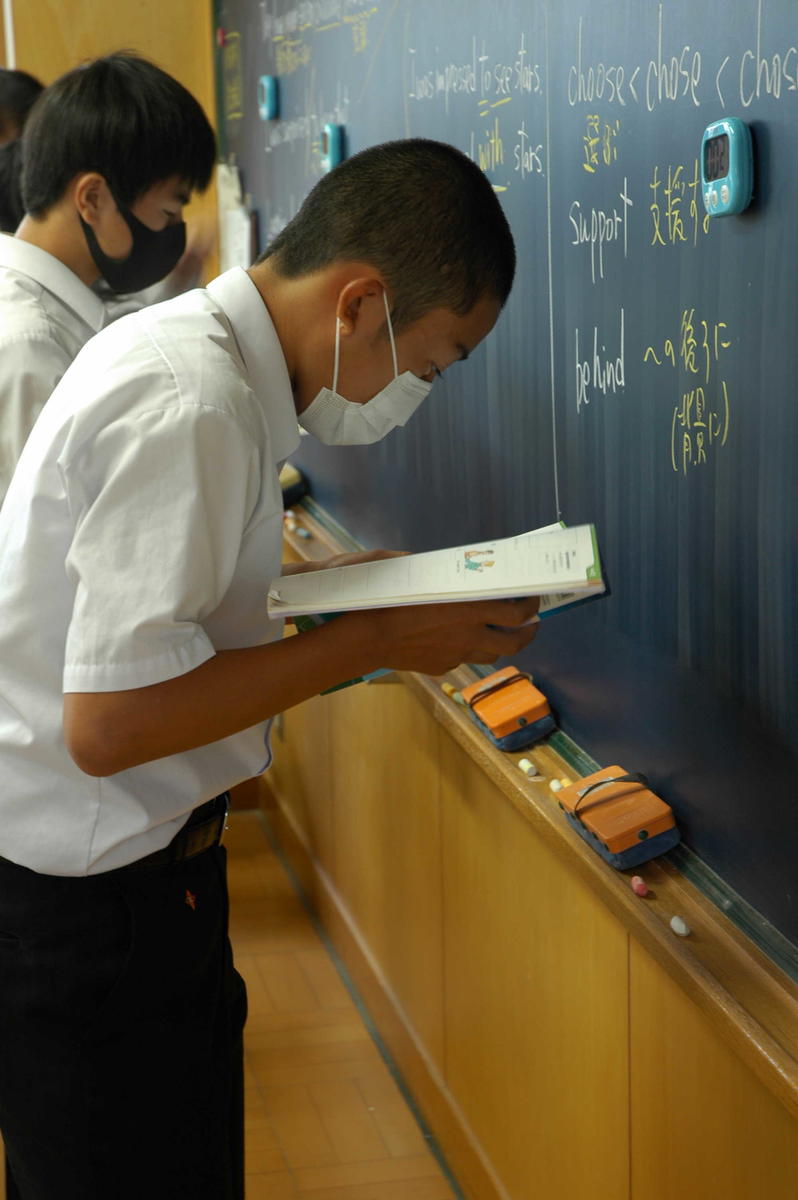

キッチンタイマーで英文の音読活動(3年)

3年生の英語科では、継続的に音読活動に取り組んでいます。

教科書の英文を繰り返し音読し、一定のスピードで読めるようにします。黒板にマグネットで貼られたキッチンタイマーで時間を計りながら、練習に取り組んでいます。皆が真剣に頑張っていて、教室全体の熱気に圧倒されます。

音読をステップとして、暗唱やスピーチ、対話活動まで力を高めることを期待します。

平二中生徒会伝統の「あじさい運動」

梅雨の季節を迎え、校地内に群生する紫陽花が、美しく花を開き始めています。

さて、平二中では、生徒会伝統の「あじさい運動」を推進しています。

あいさつを進んでする生徒

じかんを守る生徒

さいごまでやり遂げる生徒

いじめをしないで誰とでも仲良くする生徒

この「あじさい運動」はいつから始まったのか調べてみましたが、よく分かりません。ただ、平成9年10月に発行された「平二中50周年記念誌」には、平成9年度には生徒会で取り組まれていたことが記録として残されています。当時は、「あじさい運動」ではなく、漢字で「紫陽花運動」と表記していたようです。

現在、生徒会で「あじさい俳句コンクール」を実施中です。紫陽花の花のように小さな花を結集させて、大きな大きな花を咲かせてほしいと期待しています!

昼休みの図書室

昼休みには曜日ごと学年別に図書室を開放し、図書委員会の生徒たちが図書の貸し出しを行っています。

昨日の昼休みは、2年生を対象に図書室が開放され、生徒たちが訪れ、楽しそうに本を選んでいました。

週二回勤務の学校司書さんが、図書室の環境整備や図書委員会の生徒活動のサポートに力を尽くしています。読書に対する興味関心を喚起するような図書の陳列に意を尽くしています。

特別支援学級 保健体育 パラスポーツ「ボッチャ」

特別支援学級の保健体育の授業で、このところパラスポーツ「ボッチャ」に取り組んでいます。

ボッチャとは、パラリンピックの正式種目であり、ジャックボール(目標球)と呼ばれる白いボールに、 赤・青のそれぞれ6球ずつのボールをいかに近づけるかを競うスポーツです。

カーリングのように、相手のボールをはじい て、自分が優位に立てるよう位置取りをしていきますが、的もはじいて移動させることができるため、カ ーリングとは一味違う戦略、魅力がある競技です。

一投ごとに歓声が上がり、全員が競技を楽しんでいる様子がうかがえました。

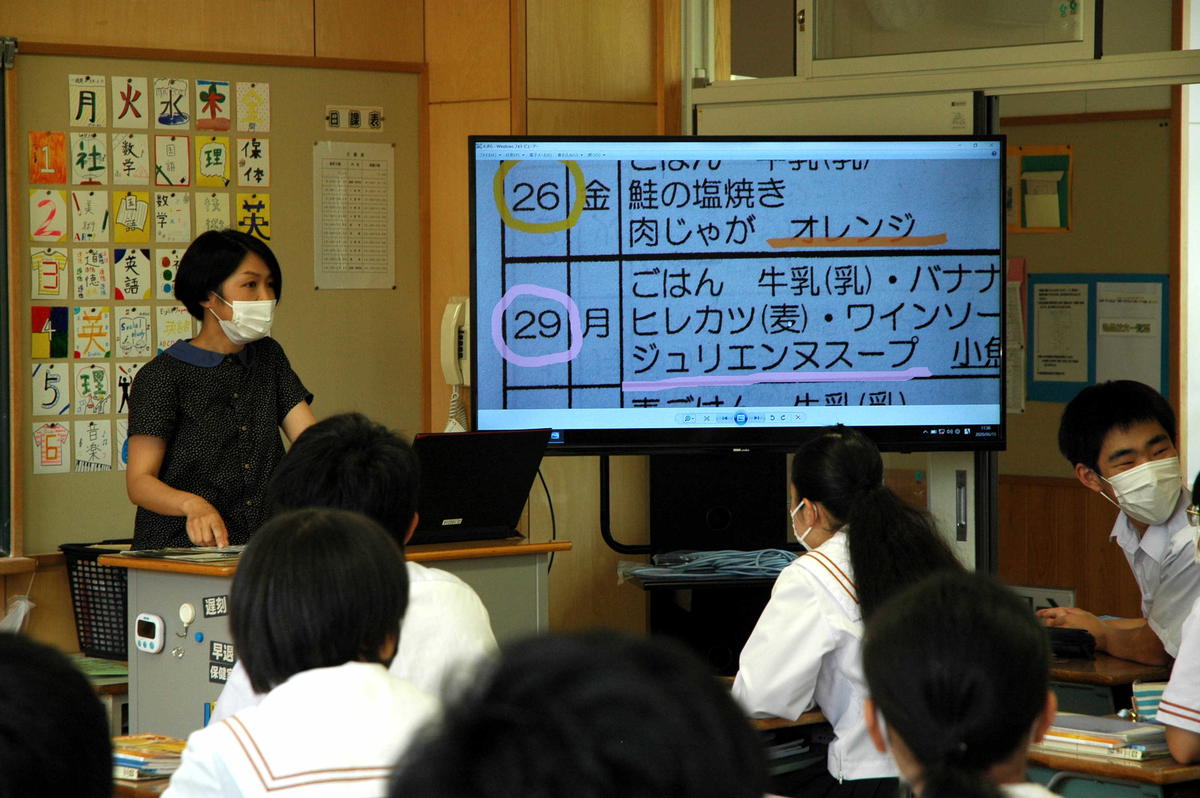

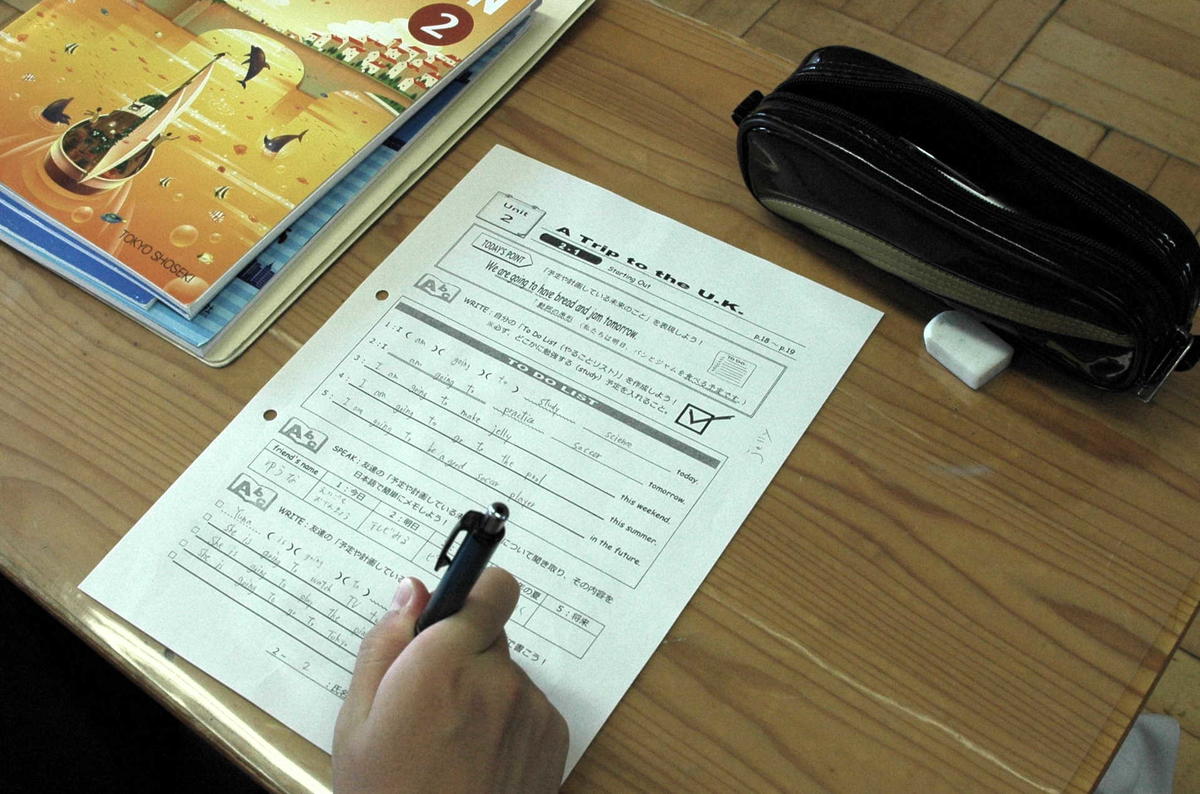

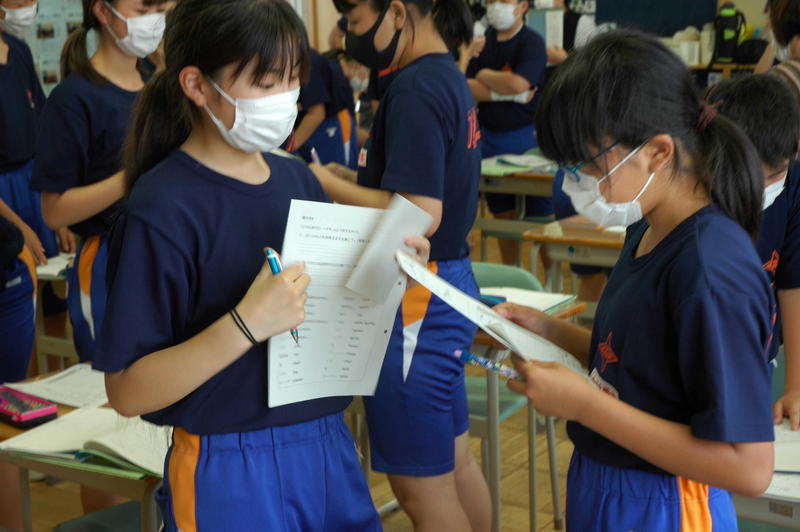

互見授業週間 2学年英語科 研究授業

本校では、6月8日(月)から15日(金)までの2週間を、教員が相互に授業を参観し合うことで学び合うことをねらいとして、「互見授業週間」としております。

先日に引き続き、本日は2年2組で英語科の研究授業が行われました。

本時は、「be going to~」を使って、休暇や週末の予定を書いたり話したりすることができることにねらいを置いた授業でした。

導入で、給食の献立表を生徒に提示し、既習事項を用いて教師と生徒でSmall Talkを行いながら、この時間の学習課題を把握させました。

ゲーム的な要素を取り入れつつ、楽しく学習が進められるよう工夫して授業を進めました。ペア学習で、互いに協力的にフォローし合い、友だちと関わりながら学習活動を進めました。

実際の活用場面を想定して表現活動の必要性を理解した上で、生徒たちは書く活動に取り組みました。

授業のまとめの段階。それぞれにワークシートに書かれた内容の発表を聞く際の集中したまなざしが印象的でした。

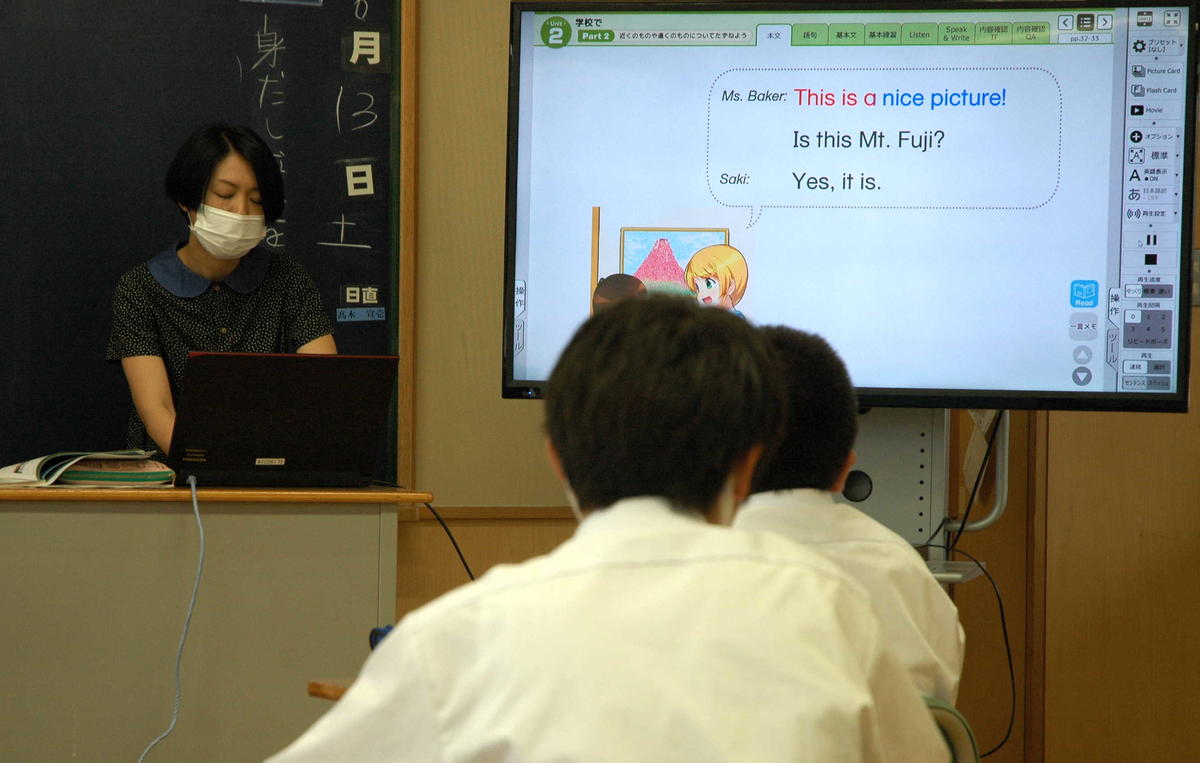

ICT機器の活用(土曜授業の日)

本日は午前中3時間の土曜授業の実施日です。併せて本日は3学年の保護者向け自由授業参観日としており、あいにくの雨の中、保護者の方々が来校されています。

さて、今日は本校での授業におけるICT機器の活用について紹介します。

1年生の数学。デジタル教科書を活用し正負の数の学習を進めています。

1年生の英語。タブレットで作成した教材をモニターに提示しつつ、板書も併用して理解しやすくしています。

2年生の社会(地理)。教科書に掲載されたハザードマップをモニターに提示することで、クラス全員の注意を一点に集中させています。

2年生の英語。デジタル教科書を使って全員で音読と意味の確認を行っています。

ICT機器を活用することで、学習への興味・関心が喚起されたり、学びが深まったりなど、さまざまな効果が期待できることから、校内での自主的な教員研修を通して、授業でのICT機器の活用を広げていきたいと考えています。

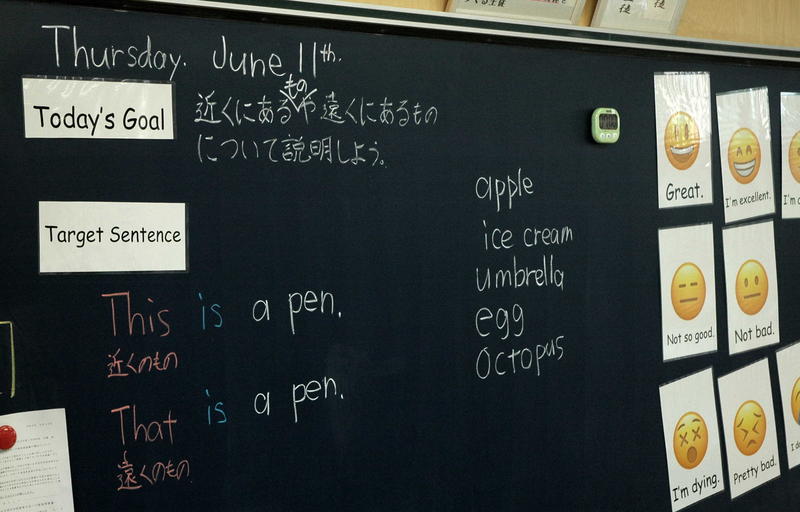

互見授業週間 1学年英語研究授業

今週・来週は校内職員による「互見授業週間」としております。互いに授業を参観し合うことで、教員が学び合うことを目的としております。

11日(木)の6校時、1年1組で英語の研究授業を行いました。「This is~」「That is~」を用いて話すことができるようにすることをねらいとした授業でした。

子どもたちは友だちとの関わりを通して基礎的な学習事項を身につけ、この時間のめあてを達成していました。

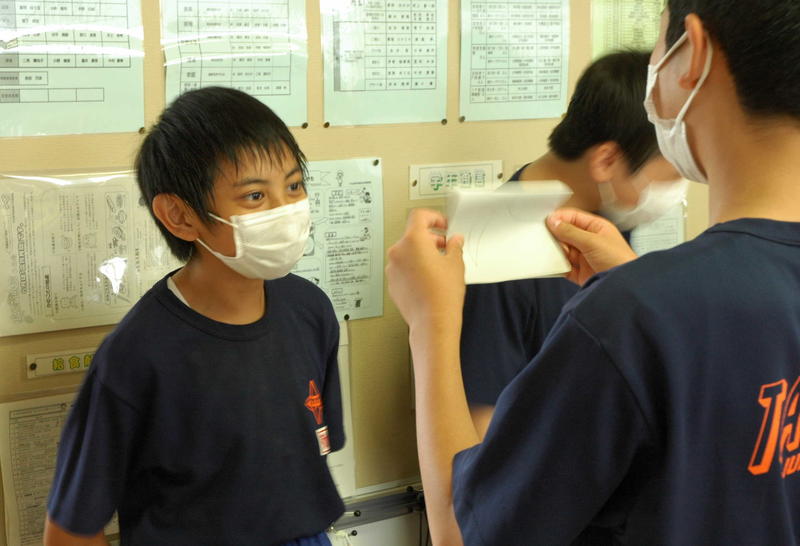

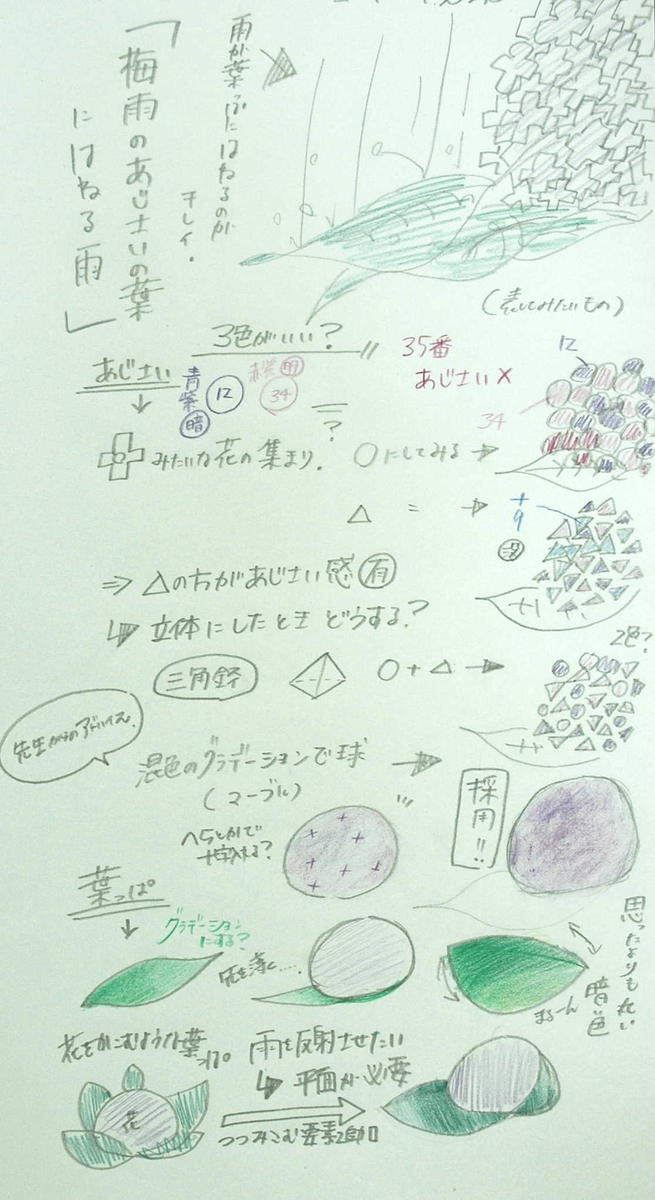

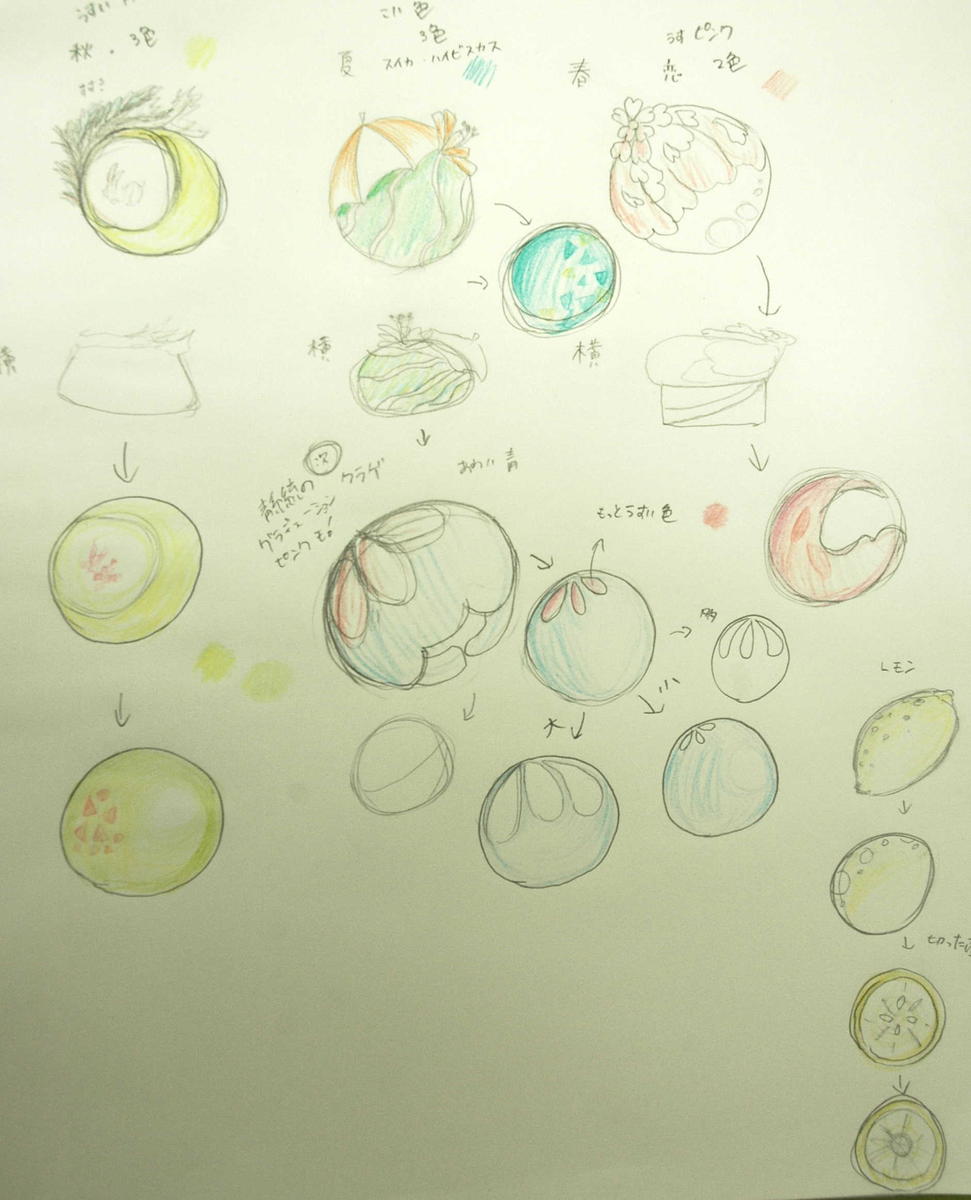

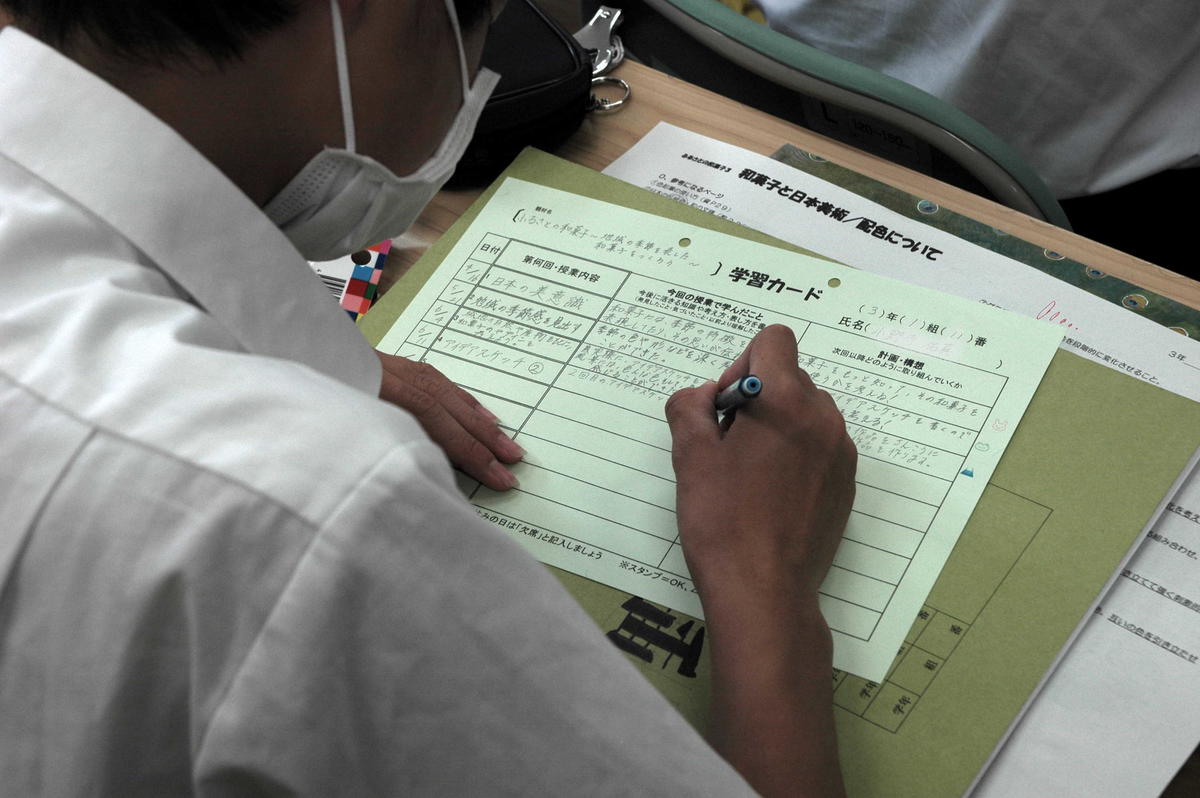

3学年美術「ふるさとの和菓子」アイディアスケッチ

3学年の美術科では、「ふるさとの和菓子」という単元の学習をしています。

日本人の美意識について学んだ後、「ふるさとの良さを伝える和菓子をデザインしよう」ということをコンセプトとして、個々にアイディアスケッチに取り組んでいます。

生徒たちがアイディアスケッチを互いに鑑賞し合う様子や学習の振り返りをする様子から、段階的に学んできたことがしっかりと身に身に付き、意義のある学習が成立していることを感じました。

2学年保健体育「陸上競技 リレー」

2学年の保健体育科では、現在、陸上競技 リレーの授業を行っています。ルールを学び、バトンパスの練習を重ねた上で、実際の競技を行いました。

体を動かす楽しさを感じながら、生き生きと活動する姿が見られました。

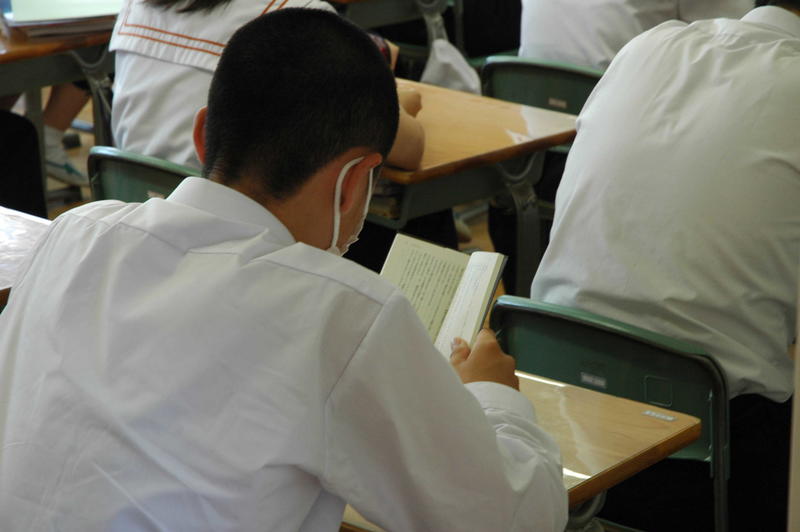

朝の「読書の時間」

本校では、毎朝「読書の時間」を設けています。

インターネットでさまざまな情報に触れることができますが、インターネットで情報を得ることと、本を読むことは根本的に異なります。「本を読まなくても、ネットでいいじゃん」ということにはならないと考えます。

ネットで情報を得るときには、気になるものやより面白そうなものに次々と触れていくことが主で、一つのコンテンツにじっくりと向き合うことは少ないように思います。

読書で本に向き合うことは、自分に向き合うということ。語彙力をはぐくみ、思考力を伸ばし、想像力を豊かにし、苦しいときにも前進する力をくれるもの。ネット情報があふれる今だからこそ、子どもたちには読書する習慣を身につけてもらいたいものです。

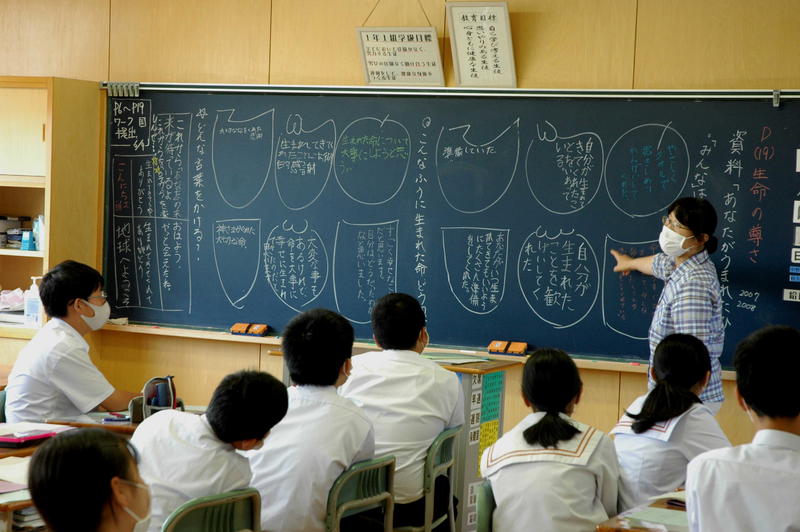

特別の教科「道徳」の授業

令和元年度から週1回の道徳の時間は、特別の教科としての扱いになり、教科書も無償給与されています。

平二中は、月曜日は道徳デーであり、各学級で道徳の授業の時間が設定されています。

クラス全体で、それぞれの考えを共有し話し合う。

個人で考えたことを書くことで表現する。

役割演技を通して感じたことを伝える。

道徳的価値に対して、「あなたならどうするか」を問い、自分自身のこととして、多面的・多角的に考させ、クラス全体で議論する道徳の授業が実現できるよう、教員も努力を重ねています。

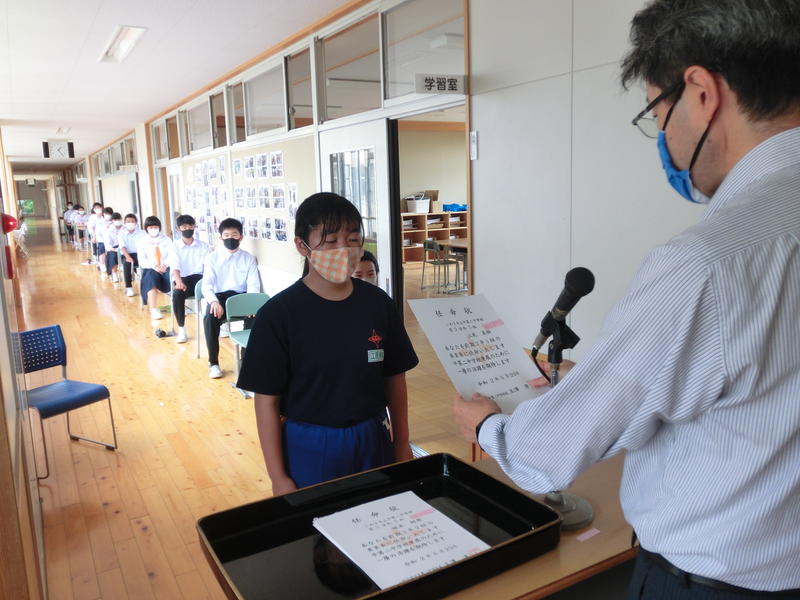

令和2年度前期生徒会総会

今日6月5日(金)は令和2年度前期生徒会総会が開催されました。年間計画では5月15日(金)に実施予定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のたに臨時休業となり、本日開催されました。今年度の生徒会総会は新型コロナウイルス感染対策のために代表生徒が放送で発表し、一般生徒が各教室で話を聞くという形式になりました。

生徒会総会の前に学級委員と専門委員の任命が行われました。

その後、各専門委員会委員長は廊下に並び、生徒会役員は放送室前に並ぶなど工夫しながら生徒会総会に取り組みました。

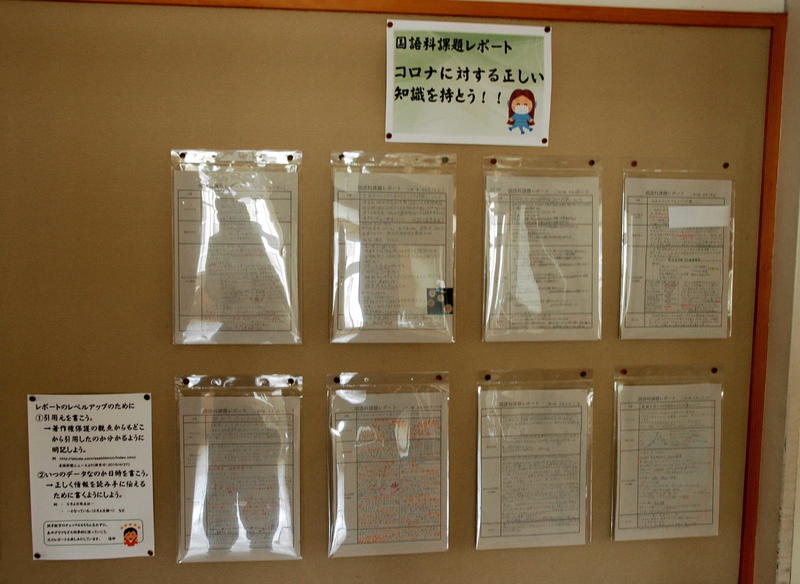

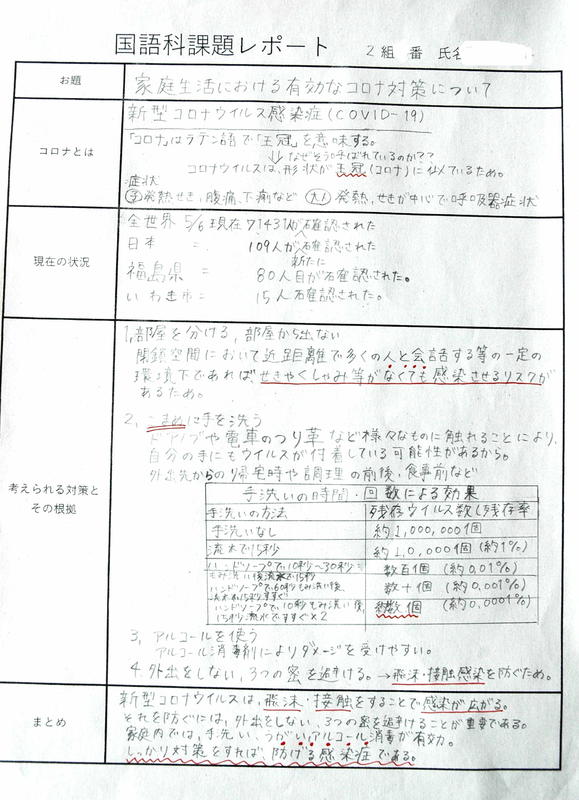

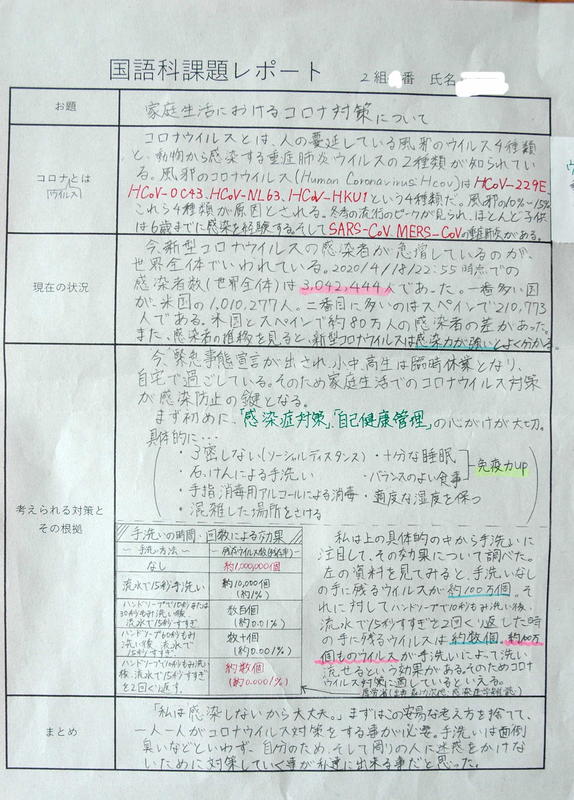

臨時休業期間中の課題レポート「新型コロナウイルスの正しい知識」

2学年の廊下には、臨時休業期間中の国語科課題レポートが掲示されています。

新型コロナウイルス感染症について正しい知識を持つことをねらいとして、調べたこと・考えたことをレポートとしてまとめる課題です。

子どもたちのレポートから3点を紹介します。

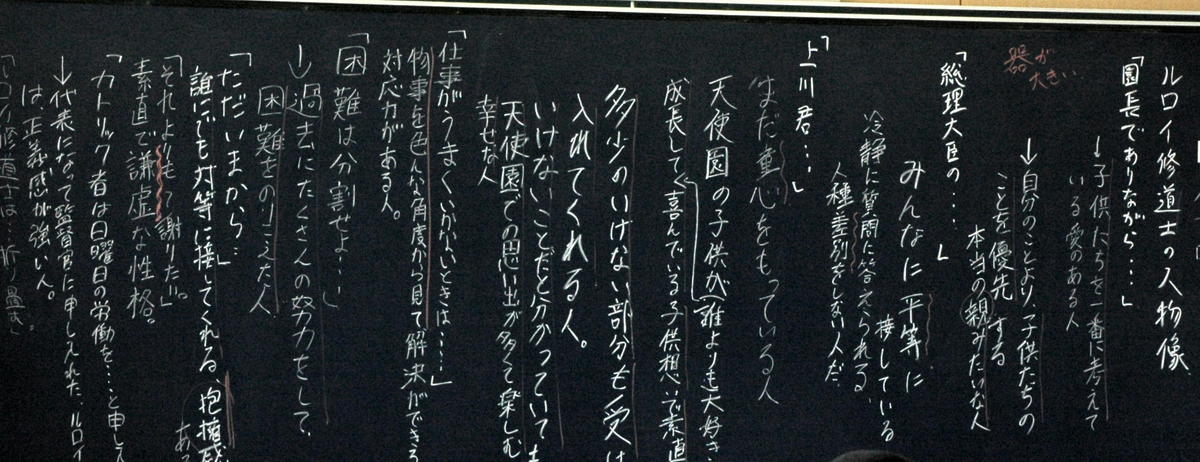

3学年国語科 「握手」(井上ひさし作)の授業から

すっきりと晴れ渡り、初夏らしいさわやかな天候となりました。

教室には、時折風が吹き込み、カーテンを揺らしています。

3学年の国語科では、現在、井上ひさし作の「握手」を教材とした読みの授業を行っています。

本日の午前中、3年1組では、作中人物である「ルロイ修道士」の人物像を読み取ることをねらいとした授業がありました。人物像を読み解くポイントとなる表現から、生徒たちはじっくりと考えている様子がうかがえました。

「握手」は、長く国語の教科書に掲載されてきた味わい深い作品であり、何度読み返しても新たな発見があります。

作中人物「ルロイ修道士」の言葉を紹介します。

「総理大臣のようなことを言ってはいけませんよ。だいたい、日本人を代表してものを言ったりするのは傲慢です。それに、日本人とかカナダ人とかアメリカ人といったようなものがあると信じてはなりません。一人一人の人間がいる。それだけのことですから。」

大好評のツナご飯(久しぶりの給食)

4月中旬以来、久しぶりの学校給食です。

皆、いきいきと準備に取り組んでいます。

給食当番は、配膳前に手指の消毒。

丁寧に手洗いをしています。

セルフ式の配膳。

手を合わせ、「いただきます!」。

混ぜ込みツナご飯、牛乳、炒り豆腐包み焼き、キャベツと油揚げのみそ汁。そして、今日はデザートに柏餅がつきました。総カロリー869カロリーです。

学校再開の日に、「ツナご飯」の献立は、給食センターのはからいなのでしょうか。

試行錯誤 その2(飛沫防止パネル)

先日もお伝えしましたように、感染防止策を講じつつ、学習指導の効果を上げようと試行錯誤をしております。

こちらは、職員のアイディアから作製された「飛沫防止パネル」です。

活気ある学びの姿

校舎に生徒たちの声が戻り、授業中にも活気ある姿が見られ、たいへんうれしく感じています。生徒たちは、分散登校とはいえ、毎日登校することで、生活のリズムを取り戻してきたように思います。

今日の授業の様子から

1年3組の家庭科。生徒たちは、教師の提示した動画に集中して見入っています。

3年3組の数学。教師の自作デジタル教材を見て、活発に反応しています。

3年1組の社会。教師のトークと発問で活気のある授業です。

教師は、子どもたちが授業の中で見せる姿から、学び続け、自己研鑽を積まなければならないと思います。

学校は授業が命です!

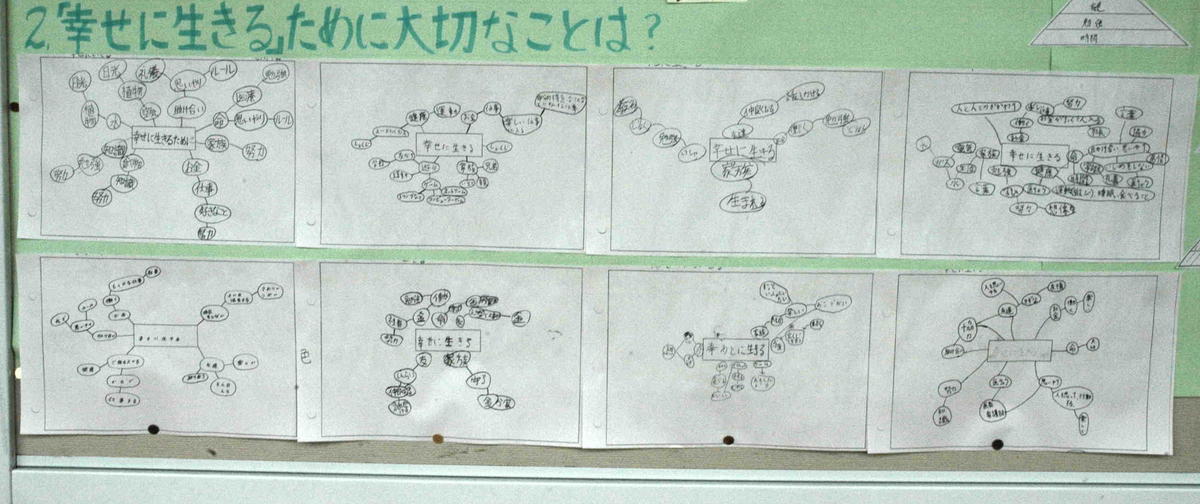

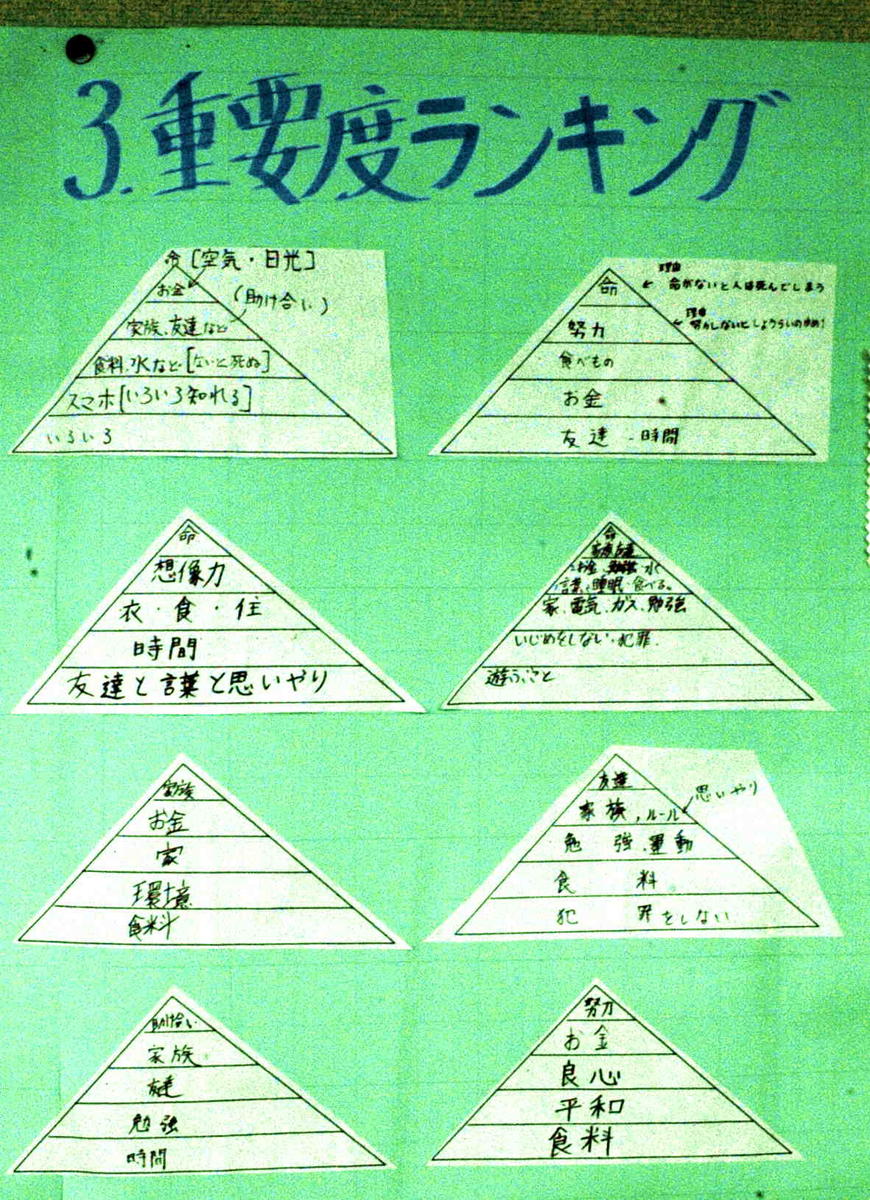

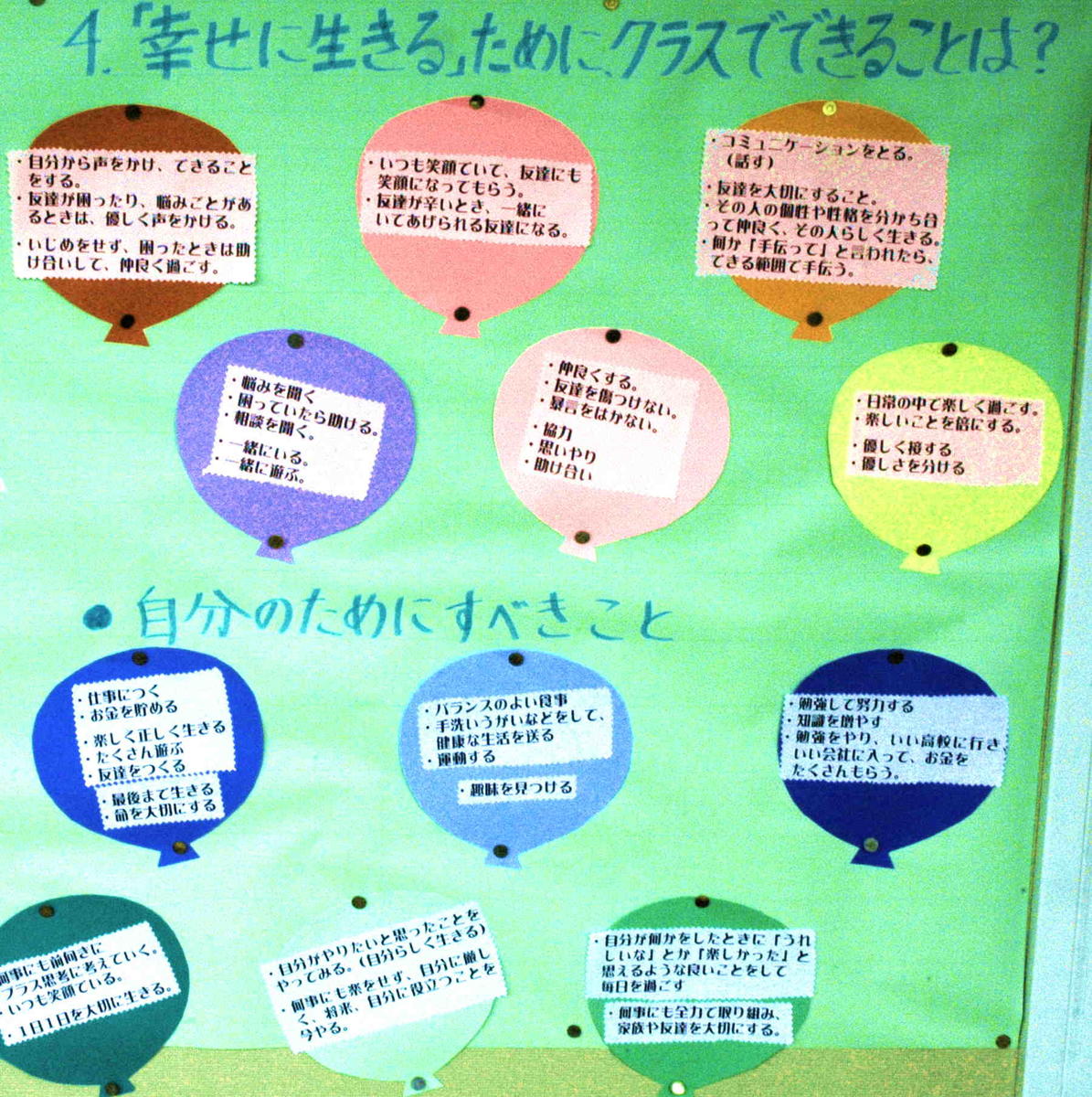

校内掲示から(1学年「道徳」)

1学年フロアの廊下に、各学級の道徳で学習した内容が掲示されていますので紹介します。

「よりよく生きるために」という主題で、生徒たちに「幸せに生きる」ために大切なことを考えさせ、自らの意思でよりよい生き方をしようとする心情・態度を培うことをねらいとした授業です。

生徒たちが考えたことが模造紙にまとめられています。

幸せに生きるために大切なこと

重要度ランキング

クラスでできること、そして自分のためにすべきこと

試行錯誤の「飛沫防止シート」

感染防止策として、教職員のアイディアによる「飛沫防止シート」を試行錯誤しています。

英語の授業では、発音練習等で教師の口元が確認できた方がいいということから、教卓の前にシートを設置してみました。

音楽の授業や吹奏楽部での使用を想定し、移動可能な飛沫防止シートを作製しました。ホームセンターで材料を購入し、全て職員が手作りしました。

授業の様子から(分散登校日)

午前または午後の分散登校が始まり3日目をとなりました。

生徒たちは真剣に学習しています。22日(金)、25日(月)の授業の様子から一部を紹介します。

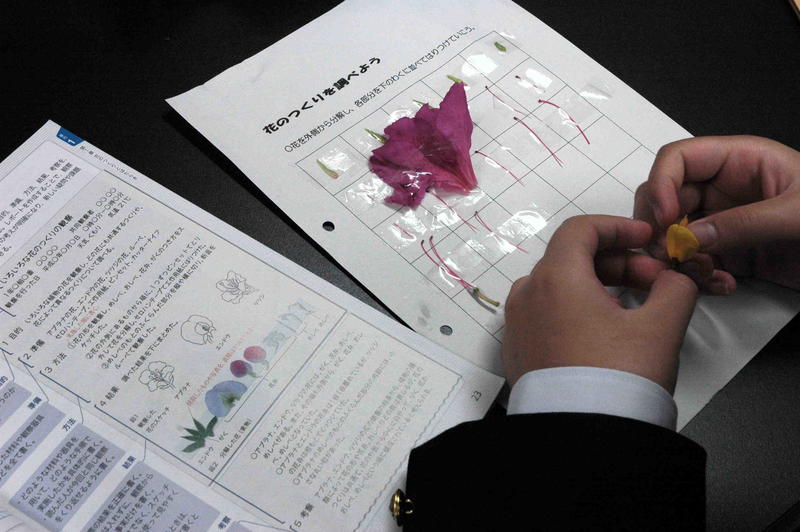

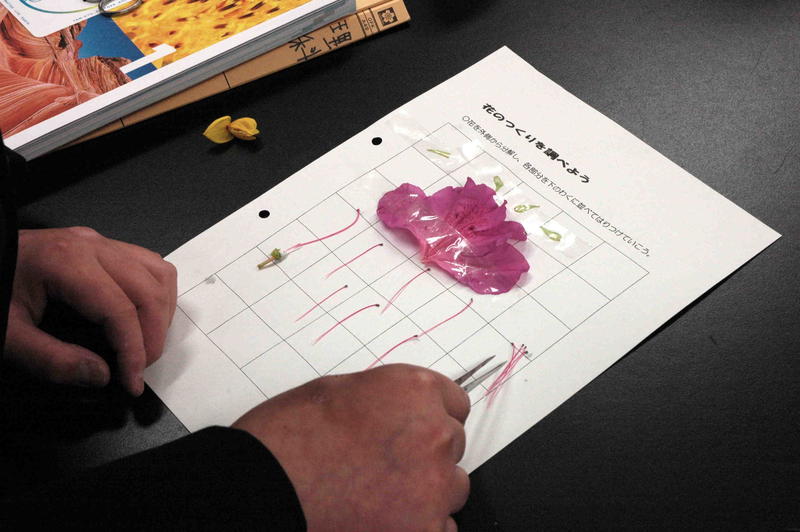

全学年6組の理科の授業では、身近な生物の観察の学習として「花のつくり」について校地内のつつじを採取し、観察しました。生徒たちが興味そうに取り組んでいました。

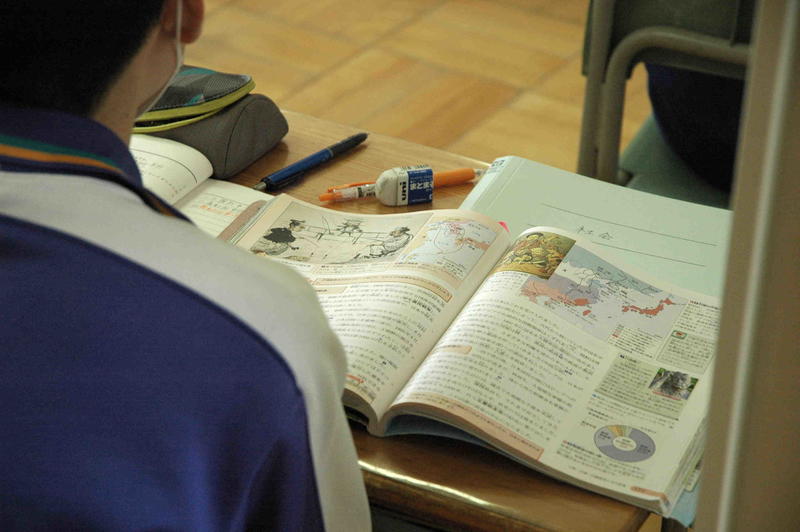

2年生の社会科では、日本の地理的特色についての学習を行っています。教師の作成したデジタル資料をプロジェクタで参照しながら、効率的に学習活動が進んでいます。

2年生の理科の授業では、「化学変化と原子・分子」の学習を行っています。目に見えない世界を記号で理解しなければなりません。

1年生の保健体育では、体つくり運動として縄跳びに取り組みました。

1年生の国語では、「花曇りの向こう」という文学的文章を想像力豊かに読む学習を行っています。文章に読み浸る姿が印象的でした。

2年生の国語では、古典「枕草子」を教材として、歴史的仮名遣いを理解して音読する学習を行いました。

どの学級でも、生徒たちはよく集中して学習活動に取り組んでいまいた。

土曜日及び長期休業における授業日について

保護者の皆様へ

新型コロナウイルス感染症の影響で約1月にわたる臨時休業となりましたが、授業時数を補う必要があることから、次のとおり土曜日及び長期休業中に授業日を設定することとなりましたので、お知らせします。

保護者向け通知 保護者の皆様へ.pdf

なお、時間割や時程等の詳細については、後日お知らせします。

段階的な学校再開 1日目

校舎に子どもたちが戻り、学校が再び動き出しました。

やはり「子どもあっての学校」です。教職員もいきいきとしています。

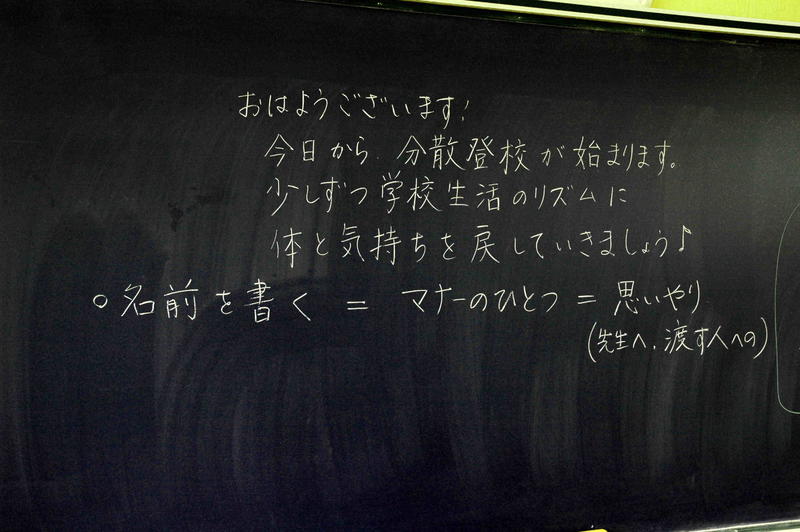

1年生の教室で。担任の先生からのメッセージ。

3年3組の英語の授業では、臨時休業中の課題の確認から授業が始まりました。

3年1組の音楽では、クラス合唱の選曲をするため、候補曲の鑑賞を行いました。

午後に登校するグループの3年2組。数学の授業で、多項式の計算の学習を行いました。

3年4組の社会科(歴史的分野)では、日露戦争前のロシアと日本の関係について学習しました。

本日から5月29日(金)までは、各学年フロアに同時に在校する生徒数を減らしつつ教室内での身体的距離を確保し、午前または午後の短時間で授業を実施します。

長い臨時休業明けの生徒達には、6月1日からの全面再開に向けて、徐々に心と体のリズムを取り戻してくれることを期待しています。

〒970-8023

いわき市平鎌田字味噌能2

TEL 0246-25-2479

FAX 0246-25-8014

ホームページQRコード

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

26 1 | 27 12 | 28 18 | 29 17 | 30 23 | 31 10 | 1 4 |

2 1 | 3 13 | 4 9 | 5 29 | 6 21 | 7 17 | 8 7 |

9 4 | 10 19 | 11 13 | 12 15 | 13 17 | 14 5 | 15 2 |

16 | 17 13 | 18 16 | 19 15 | 20 14 | 21 11 | 22 1 |

23 2 | 24 9 | 25 17 | 26 20 | 27 25 | 28 14 | 29 |

30 | 1 12 | 2 7 | 3 16 | 4 12 | 5 14 | 6 |