カテゴリ:今日の出来事

6月27日 調理実習

弁当の日を有効活用し、6年生が調理実習を行いました。

班ごとに友達と協力して野菜炒めを作ります。

教科書等で事前に作業手順を把握していても、実際に材料を目の前にすると、

「玉ねぎの皮ってどこまでむけばいいの?」

「切る向きってこっちでいいんだっけ?」

など、いろいろと不安なことも。

それでもみんなで意見を出し合いながら、協力して進めることができました。

今日の実習をきっかけにして、家でも、料理をするご家族の様子に興味を持ってくれたら・・・と期待します。

6年生のみんな、家でもどんどん手伝ってね!

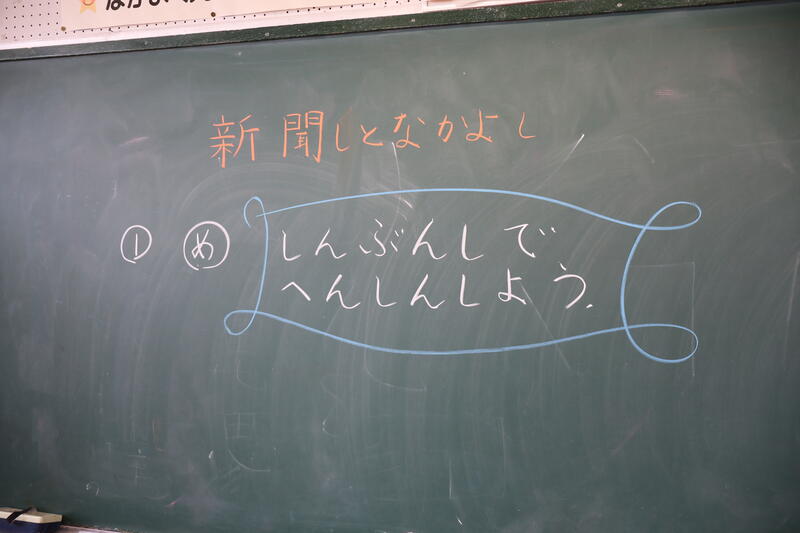

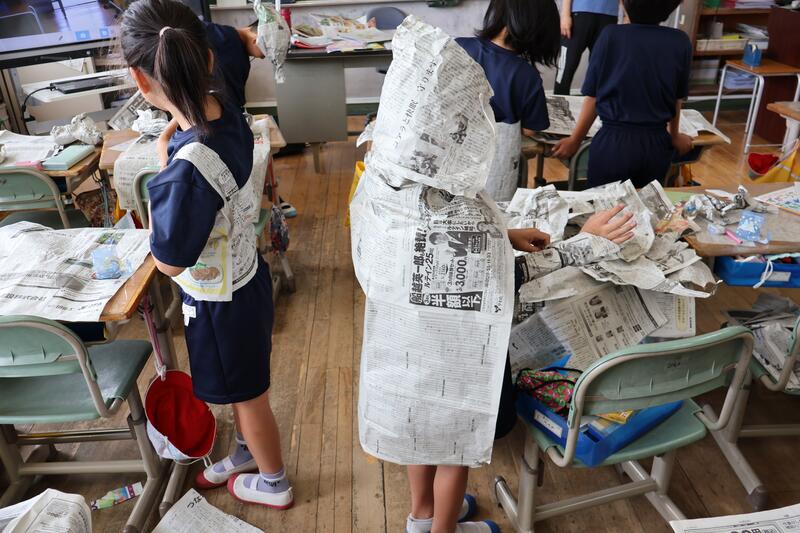

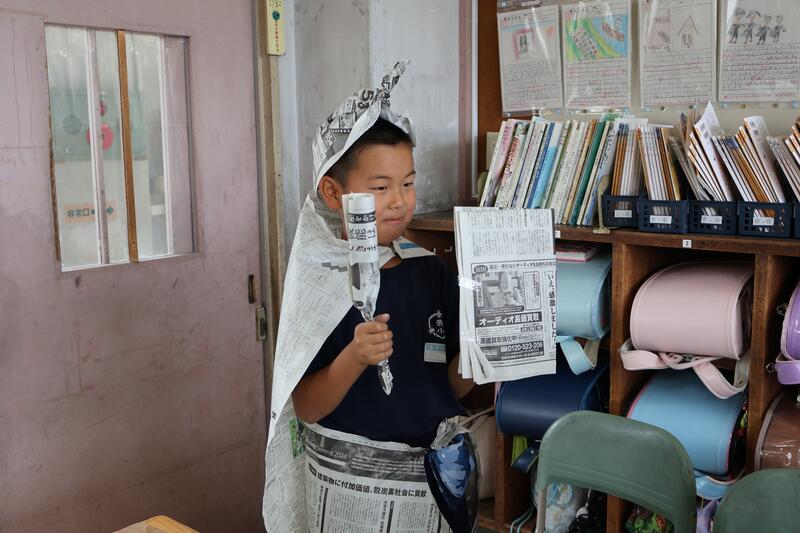

6月27日 しんぶんしでへんしんしよう

2年生の図工の時間、造形遊びです。

新聞紙を身にまとったり、丸めたり、かぶったり、裂いたり、巻いてみたり・・・

一人一人が様々な作業を楽しみました。

男の子は鎧兜に剣に盾、戦いの装いが人気です。

女の子はエプロンやドレス、生き物など、バラエティに富んでいました。

小さな子供たちはごっこ遊びが大好き。みんな新聞紙で思い思いの変身を果たすことかできました。

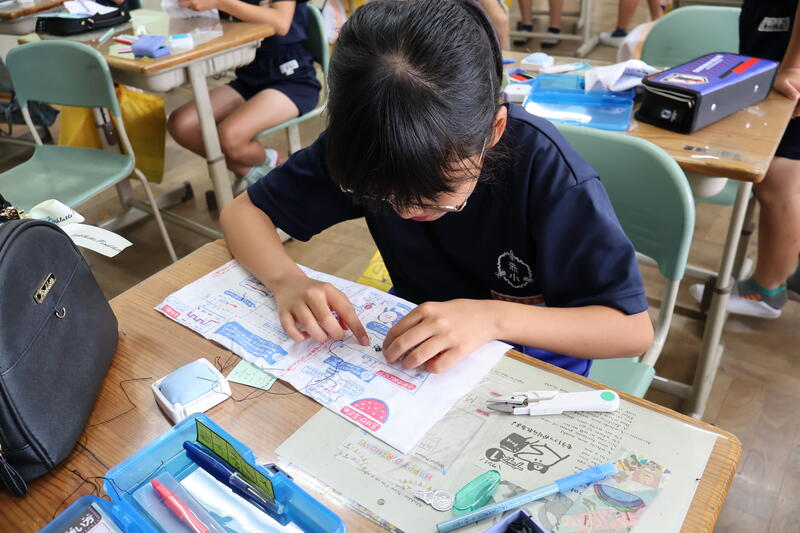

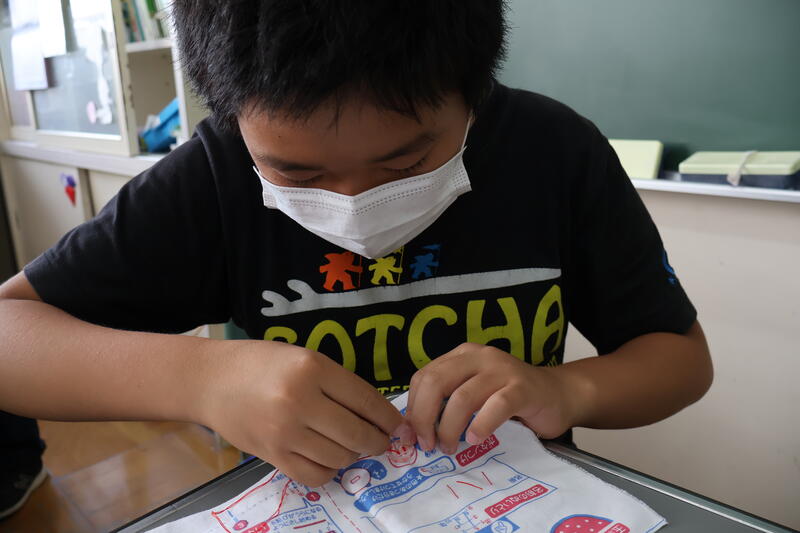

6月26日 裁縫のむずかしさと楽しさ

昨日は6年生が陸上競技大会に参加してきました。

ひとりひとりが自己ベストを目指して精一杯の力を出してきました。

お手伝いくださった引率ボランティアの保護者の方々、応援に駆けつけてくださった保護者の方々、一日お世話になりました。暑い中、本当にありがとうございました。

さて

5年生になって初めて取り組む教科の一つ、家庭科の様子です。

針と糸を使って名前の縫い取りをしたり、ボタン付けをしたり。

家庭科の学習内容の中でも、料理や洗濯と比べると、家庭内で実際に見る機会が少ないであろう裁縫。

これまでに玉結びや玉止め、なみ縫いなどを学習しているとはいえ、慣れるまでにはまだ時間がかかりそうです。

それでも子どもたちはみんな一生懸命頑張って活動しています。

何事にも「初めて」があります。説明を一度で理解して上手に取り組めるなんてなかなかありません。

慣れない作業だからこそ難しいのですが、繰り返し練習して上手にできるようになったとき、大きな喜びを感じられます。

今日も「できた!」「今度はうまくできた!」という喜びの声をあちこちで聞くことができました。

6月 歯みがき指導

6月は全国的に歯科衛生についての活動が多く行われていますが、本校でも養護教諭が各学級を訪れて歯みがき指導をしています。

歯は一生ものです。食べる楽しみも歯があってこそ。

80歳になったときに自分の歯を20本は残すことを目標に、小さいうちからの虫歯予防、歯周病予防を心掛けさせたいものです。

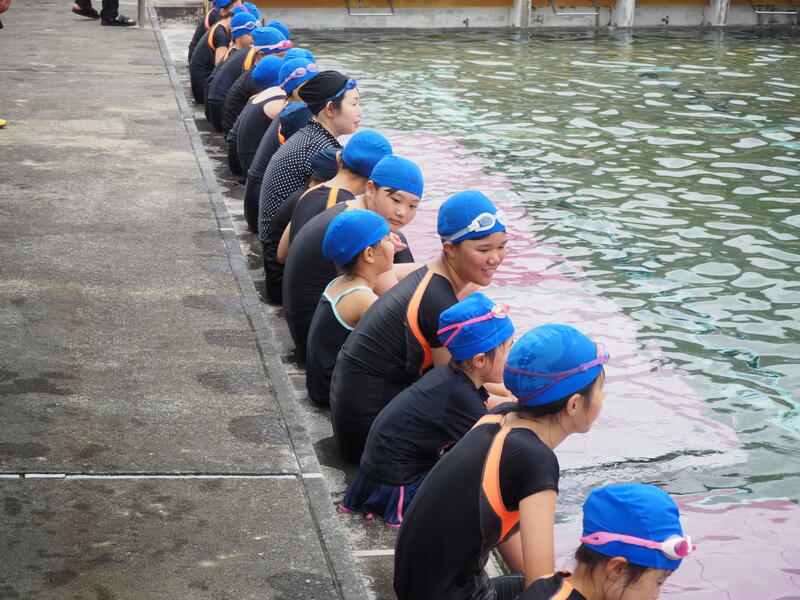

6月21日 初めてのプール学習

今日は1年生初のプール学習。

6年生がお世話をしてくれました。

6年生のおかげで、初めての大きなプールでも楽しく活動できました。

ありがとう、6年生!

6月21日 大きくそだて

1年生が生活科の授業でアサガオの観察をしています。

様子を絵に描くだけでなく、色や大きさ、手触りやにおいなど、様々な感覚をフルに生かして観察していました。

葉っぱの形もいわゆる「木の葉型」ではなく、ハート形だったり、耳のようなものがついていたり。その特徴に気づいて記録している子がたくさんいました。また、大きさもただ「おおきかった」ではなく、「てのひらとおなじくらい」や「てのひらよりもおおきかった」など、伝わりやい工夫もされていました。

手で触ってみると「ちくちく」と感じる子がいれば、「ふわふわ」と書く子もいたり。表現力にも広がりが感じられます。

1年生の鉢の反対側では2年生が育てている野菜類が実り始めています。

2年生には、育てる楽しみの先に食べる楽しみがありました。

1年生の鉢も2年生の鉢も大きく育て!

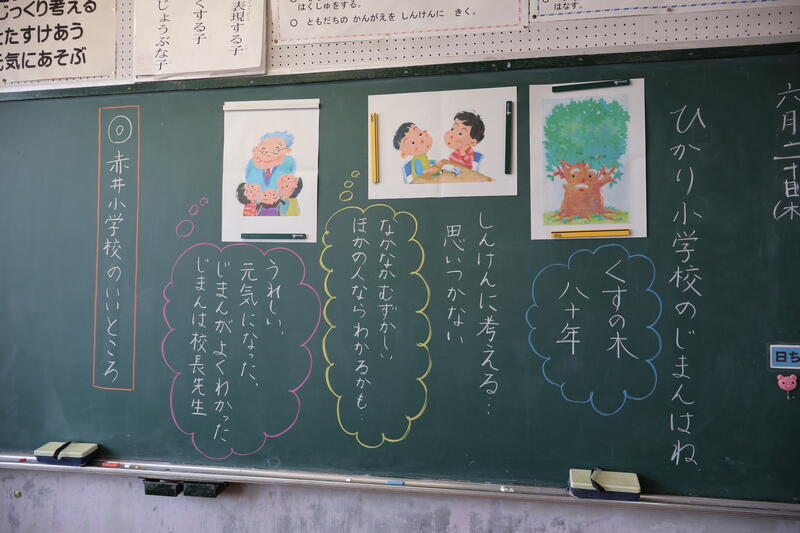

6月20日 赤井小学校のじまんはね

2年生の道徳の時間、「私たちの学校のよさ」について考える授業にお邪魔しました。

「学校のじまんできるところってなんだろう?」と話し合っていた2年生の子どもたちが校長室を訪ね、校長先生から学校のよさを教えてもらい、という内容の話をベースに授業が進みます。

教科書のお話と同様に、学校のよいところを自分たちなりに見つけ、考えています。「ジャンボすべり台」や「大休憩」が楽しいといった意見が次々に出されます。中には「先生がやさしい」といった声も。

終盤、ゲストティーチャーとして校長も授業に参加しました。赤井小学校の自慢は・・・

○人気の高いジャンボすべり台

○きれいな体育館

○手軽に本に親しめるミニ図書館

○1・2年生の協力のよさ

○優しいだけでなく、いろいろなことを教え、注意もしてくれる先生たち

○子どもたちを温かく見守って応援してくれる保護者の方々や地域の方々

○歴史ある赤井という地区にある、これまた歴史のある学校

など、思いつくままにお話をしました。

自慢できるところをたくさん見つけられた子どもたちはどこか誇らしげな表情をしていました。

さて、学校の子どもたちを温かく見守り、応援してくださる地域の方々です。

赤井地区婦人会、民生委員、厚生保護女性会、青少年育成市民会議などの各団体の方々が毎月20日に挨拶運動をしてくださっています。本校の東門、西門のほか、派出所前や赤井駅前などでも行っています。いつもありがとうございます。赤井小学校の自慢です!

6月19日 プール日和

今年度のプール学習は2学年合同で入るようにしました。

昔と比べて1学年あたりの児童数が減っているため、2学年合同で入っても活動時間はある程度確保できること、

指導者の数も増えるため、より複数の目で児童の活動を見守ることができることなどの理由によるものです。

今日は5校時目から6校時目にかけて、3・4年生がプール学習を行いました。

プール学習のときの笑顔はやはり格別です。

今はまだ単純に「楽しい」の笑顔。

これからは「できるようになってうれしい」の笑顔が増えるといいな、と思います。

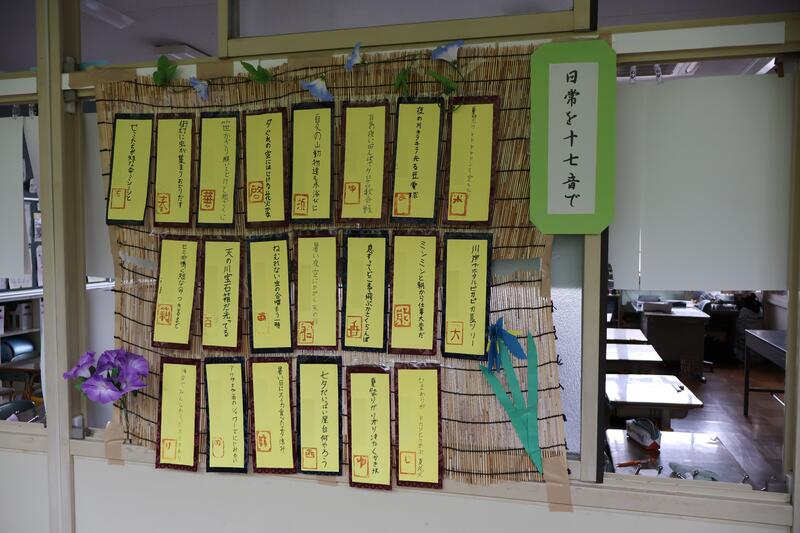

6月18日 理科的なものの見方・考え方

5年生の作品です。

作品もさることながら、消しゴム判子による落款(らっかん)も素敵です。

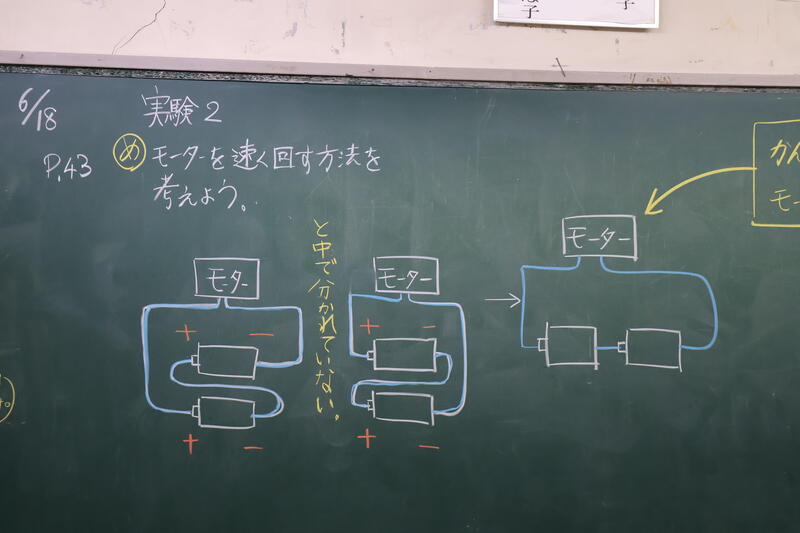

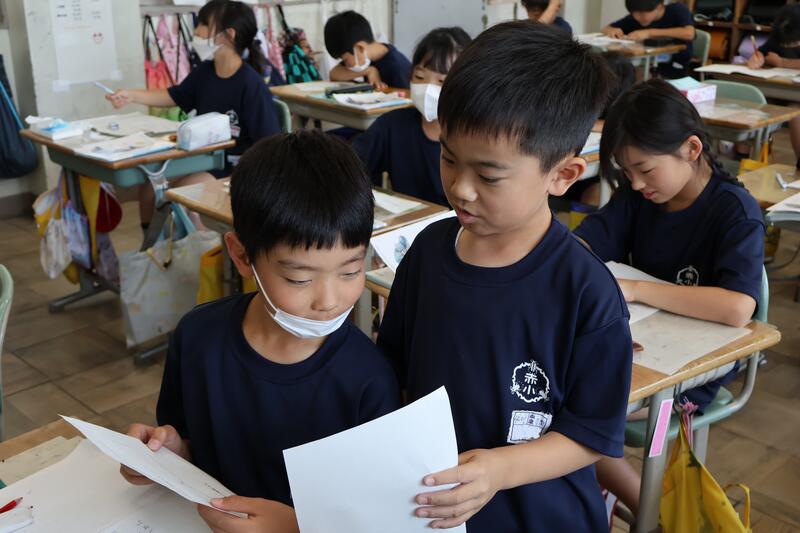

4年生が理科の時間、電流の働きについて学習しています。

電気回路を作り、モーターの力でプロペラを回す実験に子どもたちの目は輝きっぱなしです。

楽しく活動するだけでなく、学習内容を正しく理解することが大切です。

黒板にかかれたいくつかの回路図。どれも違っているように見えますが、実はみんな同じです。

電池の並び方にばかり気をとられると見誤りますが、「回路」として見ると電池のつながり方は一緒です。

今日は黒板のつなげ方とは違う回路を作り、モーターの回転数を上げる実験でした。

友達と協力して二つの回路を比べ、その違いを確かめながら楽しく実験しました。

6月14日 授業研究会/学校評議員会

今日は4年2組の先生が研究授業を行いました。

初任者として着任して2か月半。授業の準備をしっかりと行い、堂々と指導する姿は初任者とは思えないくらいです。

(自身を振り返って、私は当時こんなにしっかりとした授業はできていなかったと思います。)

子どもたちも課題の解決に向けてしっかりと取り組んでいました。

また、本日は赤井小中学校合同で、「学校評議員会」を行いました。これは地域住民の学校運営への参画を目的とした「学校評議員制度」によるもので、貴重な意見交換の場となっています。評議員の方々が各教室を回り、赤井小学校の児童や授業の様子を見ていかれました。

評議員の方々からは地域の声として、学校に期待したいことなどの意見を頂戴しました。参考にしながら、よりよい学校経営に努めてまいります。

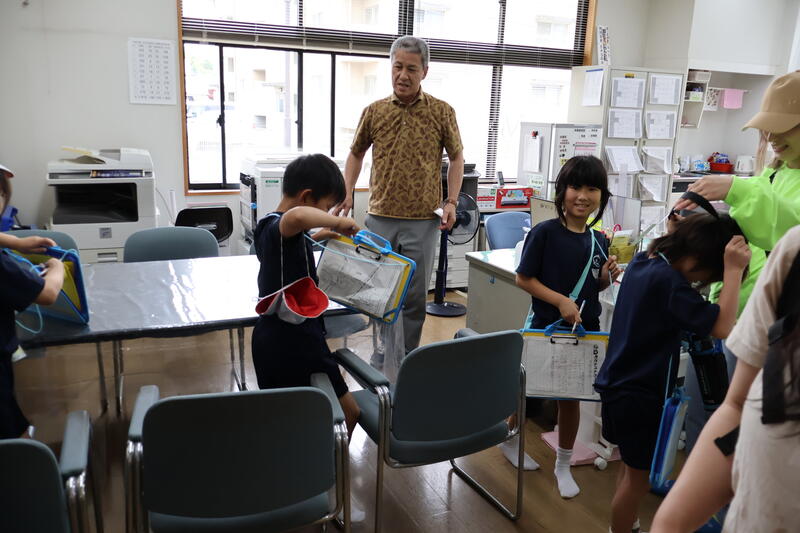

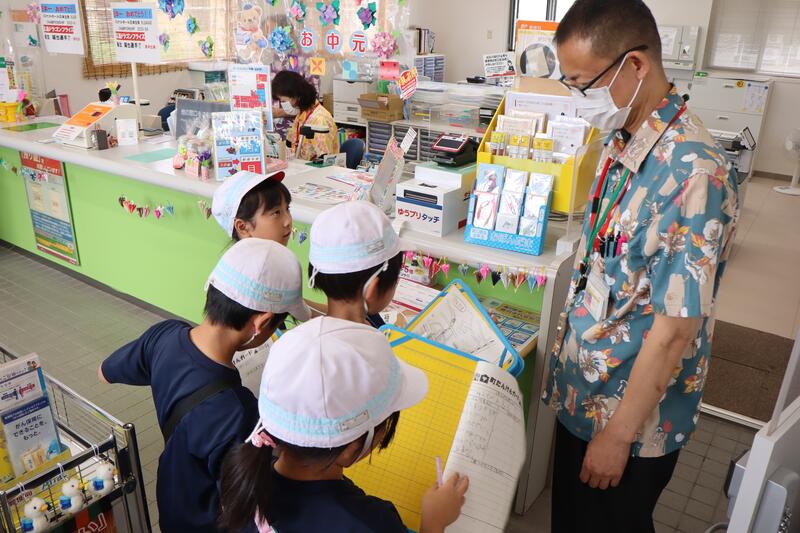

6月13日 まち探検

2年生が「まち探検」に出かけました。子どもたちは8つの活動班に分かれてそれぞれ学区内を歩きます。

今日は保護者さんも多数かけつけ、見守りボランティアを引き受けてくださいました。感謝、感謝、感謝です。

華蔵院、赤井公民館、赤井郵便局、赤井駐在所、seim(ヘアメイク)、あかい菜園、磯上米店、中島魚店、あかい幼稚園、はと保育園、ファミリーマートいわき平赤井店、コメリハード&グリーン赤井店の皆様、お世話になりました。ありがとうございました。

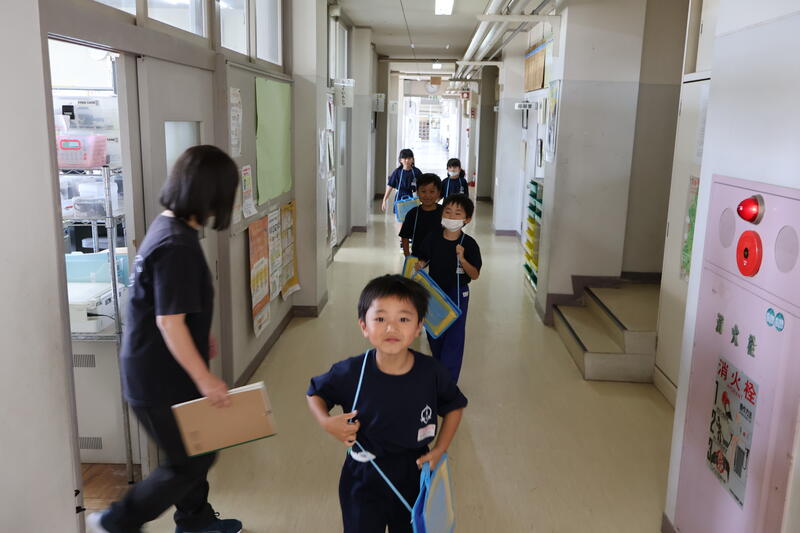

6月12日 学校探検

以前、2年生に案内してもらいながら行った学校探検。今日は1年生だけで行いました。

校内の各所を回り、「なにをする部屋か」「どんなものがあるか」「どんな人がいるか」などを調べます。

校内の色々な人と仲良くなるため、サインも集めました。

「しつれいします」「はいってもいいですか」「ここはなにをするへやですか」「しつれいしました」など、きちんとした挨拶、話し方ができていました。

入学して2か月半ですが、しっかりと成長が感じられます。

6月12日 いじめ防止のための出前講座

激励会が終わり、高学年は気持ちをすぐに切り替えます。

市内の法律事務所から弁護士さんを講師としてお招きし、「いじめ防止のための出前講座」を行いました。

いじめや誹謗中傷はいけないことだと誰もが知っています。

しかしその一方で意見が対立することや、他人のよくない言動(もしくはよくないと思われる言動)に対して非難することも日常生活では起こりえます。

非難の言葉を口にする側は「だってあの人が○○だから・・・」と、自分の言動を正当化してしまいます。もしかすると「注意してあげている」とよいことをしているように感じているかもしれません。

今日は「ドラえもん」の登場人物を題材に、どういったことが「いじめ」につながるのかを考えることができました。積極的に暴力をふるってしまう人、自分では手を出さないけれどもはやし立てる人、見ているだけの人・・・。

それぞれの立場に立って相手の気持ちを想像することが大切であると感じる授業でした。

6月12日 陸上競技大会激励会

6年生が出場する「小学校陸上競技大会」がいよいよ来週にせまりました。

今日は、全校児童で6年生に向けた激励会を行いました。

企画・進行の中心は5年生です。

まずは、種目ごとに6年生が意気込みを述べました。深紅のユニフォームがよく似合っています。

5年生による応援団の登場です。5年生の先導により下級生全員で元気なエールを送りました。

6年生と5年生でリレーのエキシビジョンを行いました。さすが6年生、バトンパスの仕方が運動会のそれとは違います。

6年生のみんな、自己ベストを目指して頑張れ!

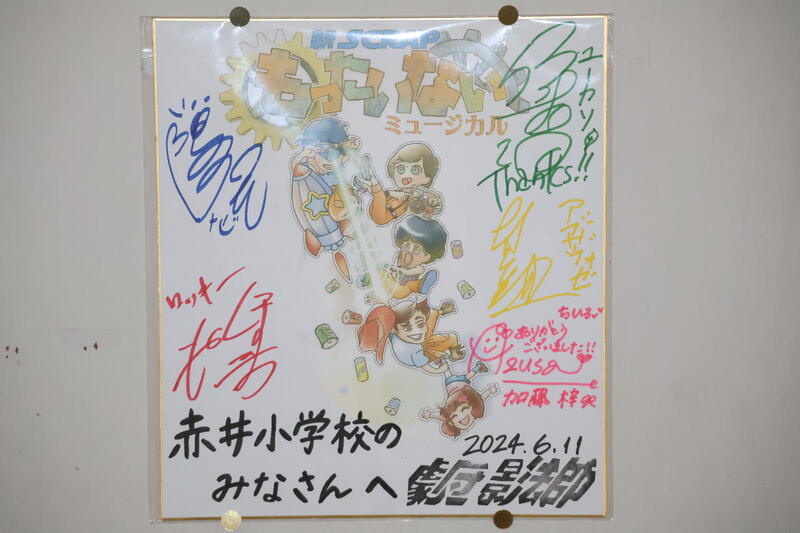

6月11日 鑑賞教室

今日は鑑賞教室が行われました。

今年の内容は「劇団影法師」による「もったいないミュージカル」です。

いつもの見慣れた体育館とはだいぶ雰囲気が違います。

スクラップ置き場に迷い込んだ主人公のチヒロ。目の前に妖精が現れて「地球の未来について考えよう!」と宇宙船で宇宙へと連れ出します。ところが宇宙船が故障して、ゴミだらけの星に不時着してしまい・・・。

「もったいない」をキーワードにした、体感型のミュージカルでした。

歌あり、ダンスありの迫力のある舞台で、本編の後はダンスのワークショップも開かれました。

最後は6年生代表児童によるお礼の言葉でしめました。

終了後、学年ごとに教室に向かうべく体育館を出ると・・・キャストの方々がお見送りをしてくださいました。

サービス精神旺盛な劇団さんです。

劇団影法師さん、今日は楽しいステージをありがとうございました!

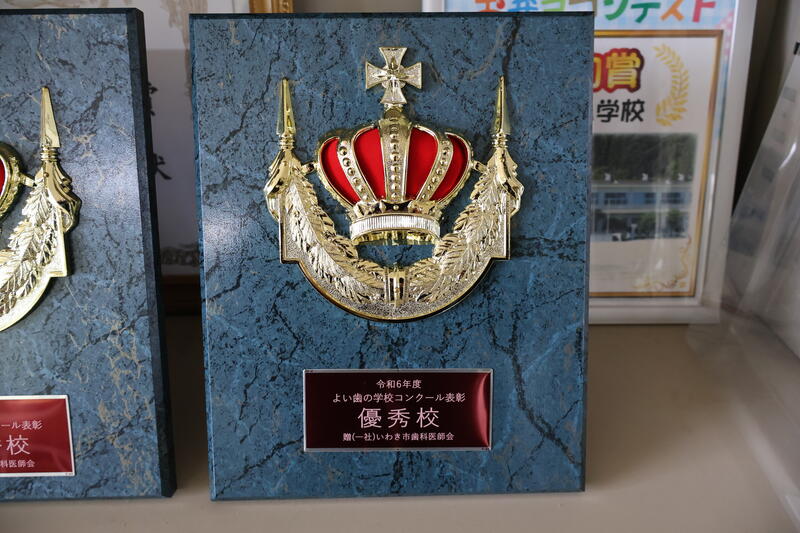

6月9日 「よい歯の学校コンクール」で優秀校に選ばれました

「いわき市歯科医師会」による「よい歯の学校コンクール」で赤井小学校が今年度の「優秀校」に選ばれました。

6/9(日)、いわき市総合保健福祉センターにて行われた表彰式にて賞状と盾をいただいてきました。

これは昨年度の6年生の歯科検診の結果により選出されたものです。

本校の正面玄関にある各種トロフィー等の棚を見ると、令和4年度には「最優秀校」を受賞しています。本校及び本校保護者の歯科衛生に対する意識の高さがうかがえます。これを励みに、これからも健康に対する意識をさらに高めていきたいです。

6月7日 防犯教室/引き渡し訓練

午後は警察署員をお招きして、防犯教室を行いました。

まずは校内に不審者が侵入した想定で児童の安全を守るための訓練です。

不審者との距離の取り方や「さすまた」の使い方、警察への通報の流れなどを教職員を中心に確認することができました。

つぎは体育館に場所を移し、自分の身を守るための約束を全校生で確認しました。

○知らない人についていかない

○知らない人の車にのらない

○おおきな声でさけぶ

○すぐにげる

○大人にしらせる

いわゆる「いかのおすし」です。

知識として知ってはいても児童によって難しいのは「おおきな声でさけぶ」こと。

普段から外遊びをしている子は「待て~っ!」「○○君、見つけた!」など、遊びの中で大声を出すこともしばしば。

対して、普段の生活でなかなか声を張り上げる経験の少ない子は、いざというときに大きな声を出せません。

代表の子たちによる「体育館の後ろの先生まで声を届けることができるか」の実演です。

丸をもらえました。きちんと届いたようです。

昨年もお知らせしましたが、「水筒とランドセル」を身につける順番についてです。

ランドセルを背負った後で水筒をけさがけにすると、ランドセルをつかまれた場合に振りほどきようがありません。

いざというときのために、先に「水筒」、その後で「ランドセル」の順番を習慣化しておくとよいことを教えていただきました。

防犯教室に続き、引き渡し訓練を行いました。保護者の方々のご協力、ありがとうございました。

今回は事前にお知らせもしていたのでスムーズな引き渡しができましたが、不測の事態が起きた時には突然のご連絡になります。今後ともご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

6月7日 砂や土と仲良し

1年生の図工の時間です。

普段はブルーシートで覆われている低学年用の砂場。今日はシートを外してみんなで造形活動を楽しみました。

「こうしてみたい」「こうしたらおもしろそう」「わたしあれをやってみたい」と、子どもたちの遊び心をくすぐる活動で、手や足をフルに使って楽しみました。屋外で裸足で歩く機会もなかなかない昨今、よい体験ができました。

6月6日 クリーン赤井

今日は児童による奉仕作業、「クリーン赤井」を行いました。

日差しはありましたが、それなりに涼しい風も吹く中での活動となりました。

この数日まとまった雨がなかったために校庭の土は固く、子どもたちの握力ではだいぶ苦労しました。

しかし「塵も積もれば山となる」の言葉通り、みんなの力を合わせてたくさんの草を抜くことができました。

「今日の大休憩は気持ちよく遊べそうだよね」

活動していた一年生の言葉です。

環境が整うことを「気持ちがよい」と感じることができる。素晴らしいことです。

さあ、花壇もきれいになりました。何を植えようか、考えるのもまた楽しくなります。

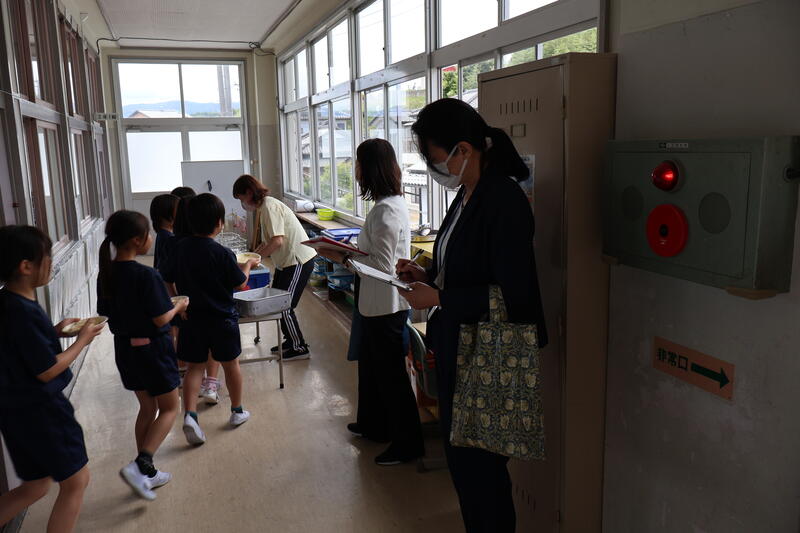

6月4日 給食センター学校訪問/救命救急法講習会

いつもおいしい給食を提供してくださっている北部学校給食共同調理場、いわゆる「給食センター」の職員の方と栄養教諭による学校訪問がありました。各教室を回り、配膳の様子や喫食の様子、片付けの様子などをご覧になりました。

各学年、落ち着いて食事をする様子がよいこと、小学生に必要とされている標準的な量をそれなりに食べることができていることなど、ほめていただきました。望ましい食習慣は、生涯の健康に関わる大切なことがらです。衛生面にも気をつけながら、食育を進めていきたいです。

児童の下校後、職員は研修を進めたり、ノートチェックや採点などの事務整理をしたりしています。

今年もプール学習を迎えるにあたり、今日は「AED講習会」を行いました。講師の先生として平消防署員をお招きしました。

この赤井地区では要請をしてから救急車が到着するまでの所要時間は平均してだいたい10分だそうです。万が一の事態になった場合、その10分間をただ待つのではなく、心臓マッサージや人工呼吸、AEDなどの処置を適切に行うことの大切さを改めて学ぶことができました。

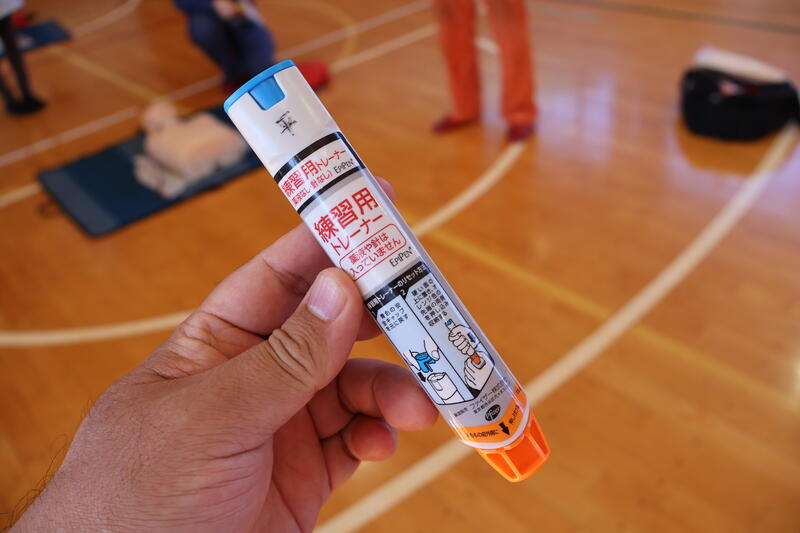

また、講習会の最後には「エピペン」についても、模擬装置を実際に用いてその使用法を学ぶことができました。

平消防署の方々、ご指導ありがとうございました。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

1 | 2 1 | 3 5 | 4 | 5 2 | 6 | 7 |

8 | 9 2 | 10 3 | 11 1 | 12 | 13 | 14 |

15 | 16 | 17 | 18 | 19 1 | 20 | 21 |

22 | 23 1 | 24 1 | 25 1 | 26 1 | 27 1 | 28 1 |

29 1 | 30 1 | 31 1 | 1 1 | 2 1 | 3 1 | 4 1 |

いわき市平赤井字田町49

TEL 0246-25-2897

FAX 0246-25-2899