カテゴリ:今日の出来事

6月3日 全校集会(プール開き)

今日は全校集会を行いました。

体育館には、上の学年から順に入ります。

大きな学年の人が整然と並んでいる様子を見て、後から入る小さな学年の子たちも静かに並ぶことができます。

集会委員会の子たちが進行を務めます。

体育主任からプール学習を進めるにあたっての心構えについての話がありました。

みんなしっかりと話を聞いています。

明日以降、気温・水温・天候の状況にあわせてプール学習を進めていきます。夏休み前までに学習を終えますので限られた期間となります。

実りある学習にしたいです。

5月31日 卒業生の活躍

5月28日、バスケットボールのプロリーグである「B.LEAGUE」のシーズン王者を決めるプレーオフが横浜にて行われました。

「琉球ゴールデンキングス」を破り、優勝に輝いたのは「広島ドラゴンフライズ」。

その広島で7番を背負っているのは「船生誠也」選手。

赤井小学校の卒業生(平成17年度)です。

小学生のころからの「将来はプロバスケットボール選手になりたい」という夢を見事に実現させ、

さらには栄光を勝ち取った船生選手のご活躍、とてもうれしく思います。

将来の夢には様々な形があります。

職業、手に入れたいもの、行きたい場所、人との出会い、身につけたい技能・・・。

そして夢の大きさも様々です。

ささやかなものでも夢は夢です。立派な目標になります。

今、目の前にいる赤井小学校の子どもたちが将来(近い将来・遠い将来)、

どんな夢をかなえていくのか、とても楽しみです。

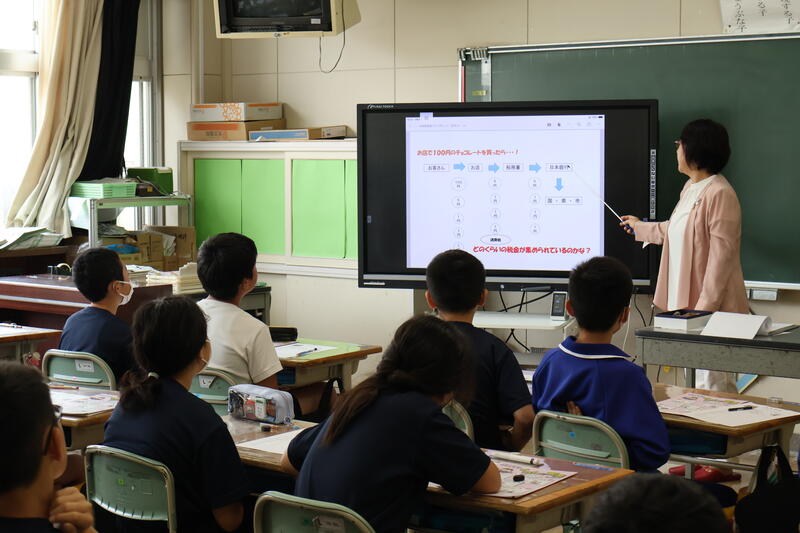

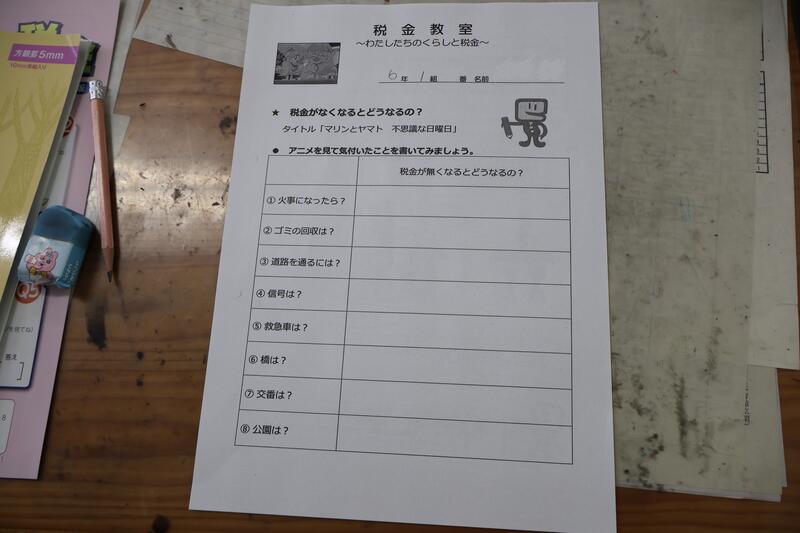

5月30日 租税教室

6年生の社会科の時間です。

「いわき法人会」から講師の先生をお招きして、租税教室を行いました。

「消費税」や「自動車税」、「軽減税率」など、聞いたことはあるけれどもしっかりと考えたことがなかった「税」について、クイズなども織り交ぜながら説明してくださいました。

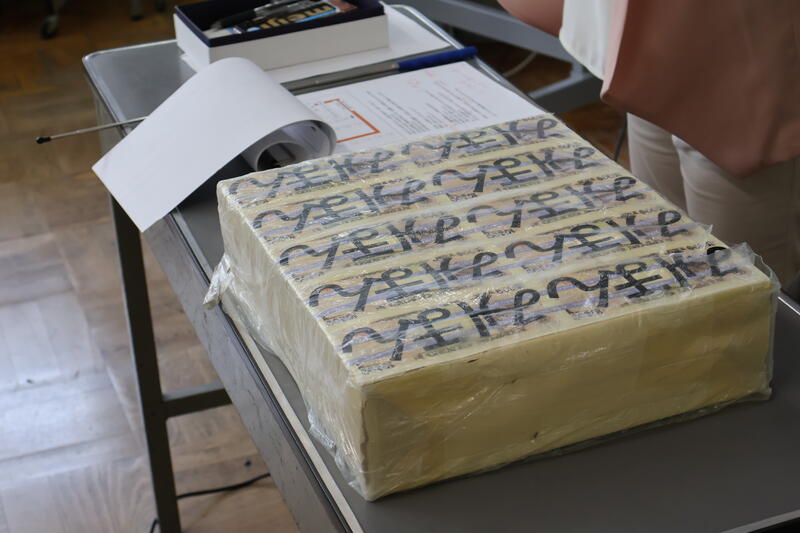

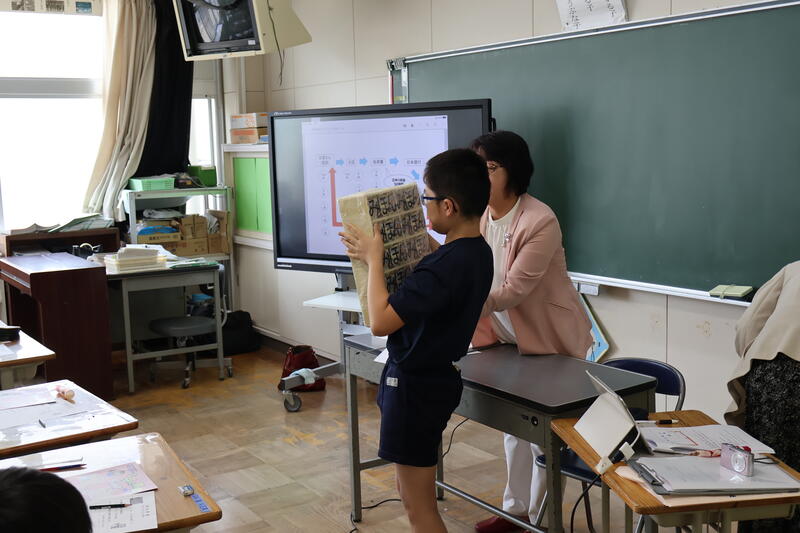

目玉は模擬紙幣による「1億円」。重さはなんと10キログラムにもなるそうです。

後半はアニメ物語の視聴です。税金のなくなった世界を疑似体験しました。税金がなくなると一見いいように考えてしまいますが、道路や橋、公園などが維持管理できなくなってしまうこと、信号もなくなり事故の増加が心配されること、消防車や救急車の出動には実費請求がされてしまうことなど、より大変な世界になってしまうことを分かりやすく学ぶことができました。

もしかすると児童が社会に出るころは、現在の貨幣制度は電子マネーに置き換わっているかもしれません。

税金を払っているという実感や、その税金がふさわしい使われ方をされているかについての興味を持つことは大切なことです。今日がそのきっかけになればと思います。

5月24日 遠足⑤

平窪中央公園には1~4年生が集いました。

遊具で遊ぶ子、広さを生かして鬼ごっこをする子、植栽を生かしてかくれんぼをする子・・・

それぞれが思い思いの過ごし方で楽しみました。

5月24日 遠足④

6年生にもなると長距離の徒歩移動です。

まずは「愛谷の堰(あいやのせき)」で一休み。この辺りはかつて赤井村の入り口でした。

次は裁判所。傍聴席だけでなく、裁判官や弁護士などの席、証言台などにも入ることができ、貴重な経験(法衣まで着せてもらいました!)となりました。

昼食は松ヶ丘公園でいただきました。

5年生は好間中央公園まで行きました。

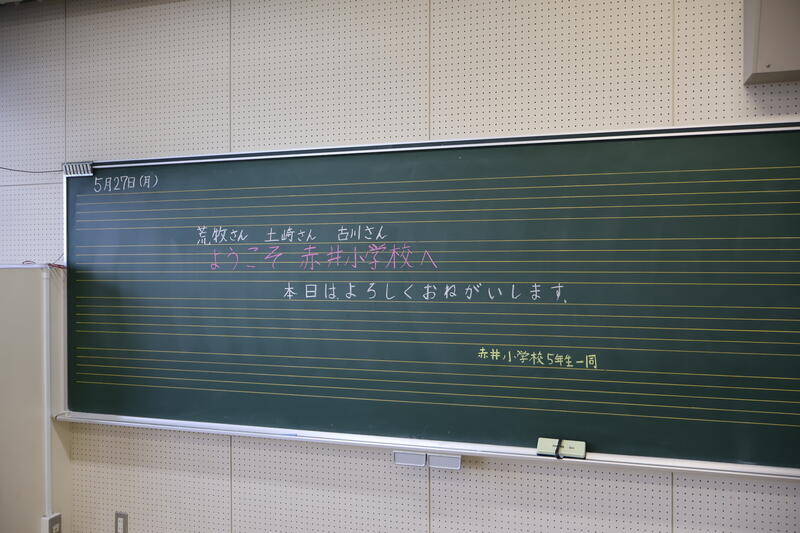

5月27日 プロの歌声に酔いしれる

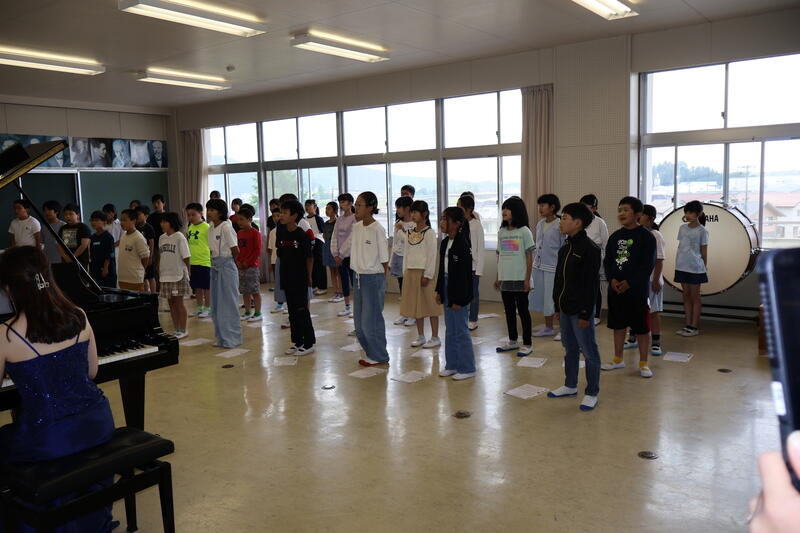

公益財団法人 北野生涯教育振興会による「アーティスト派遣プログラム」という事業により、赤井小学校にプロの声楽家の方が来てくださり、5年生を対象にミニコンサートを開いてくださいました。

コンサートでは教科書に載っている曲、アニメ映画の曲、オペラ歌曲と幅広いレパートリーで構成されていました。

一曲ごとに曲の内容の説明をお話しくださってからの歌だったので、子どもたちも内容を想像しながら聴くことができました。

何よりも素晴らしいのはその声量!

耳だけでなく、聴く人の体全体に響いてくるような歌声にみんなで酔いしれました。

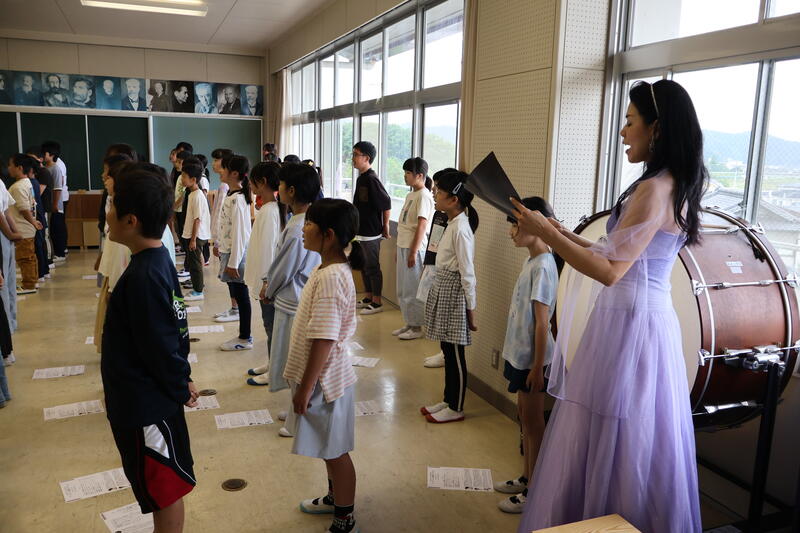

コンサートの最後は児童による合唱です。教科書に載っている曲を2部合唱にして練習していましたので、聴いていただきました。

荒牧先生から「歌うときの姿勢」や「フレーズの最後まで声を出し切ること」などのアドバイスをいただきました。もう一度歌ってみましょう。

指揮をしてくださった土崎先生の手の動きで、いつもと比べて表情のある歌い方になっているのが見ていて分かりました。

代表児童によるお礼の言葉のあとは、みんなで記念撮影です。

みんないい笑顔!

素敵な思い出になりました。

荒牧さん、土崎さん、古川さん、素敵な歌声とピアノの演奏をありがとうございました。

北野生涯教育振興会の皆様、素敵な機会をありがとうございました。

5月27日 田植え体験

4年生が田植えを体験しました。

お世話をしてくださるのは、学習田も提供くださっている根本さんです。今年もよろしくお願いします。

説明を聞いたらいよいよ体験です。緊張の面持ちで裸足になり、おそるおそる一歩を踏み出します。

説明を思い出しながら、線に沿って苗を植えていきます。

深すぎず浅すぎず。狭すぎず広すぎず。

繰り返していくうちに「リズムが分かってきた」と一人の女の子。コツがつかめたようです。

続けるうちに、泥も気にならなくなり、笑顔が増えていきます。

子どもたちなりに頑張って植えた苗。大きく育ってほしいです。

5月24日 遠足③

4年生は平窪の諏訪神社の駐車場をお借りし、「小川江筋(おがわえすじ)」について詳しい方からお話を聞くことができました。

「小川江筋」とは、1665年に完成した水路で、小川町関場にある取水口から四倉町に至るまで約30㎞におよびます。水田を潤し、水道水としても使用されている、いわき市の発展に大きくかかわった地域の宝です。

今でも小川江筋から田んぼに水が引かれている様子を見せてもらい、歴史を身近に感じることができました。

5月24日 遠足②

3年生はマルト平窪店を見学させていただきました。

マルトの皆様、お世話になりました。

マルトではお土産として(?)、バーコードシールをいただきました。

自分の体に貼り付けて「ぼく、カットメロンになっちゃった~」「わたし、280円なの。お買い得よ」と大満足。

5月24日 遠足①

晴天のもと、春の遠足を行いました。

諸年間行事調整の都合上、昨年度に比べて遅めの実施につき、暑さが心配されましたが、どの学年も楽しい一日にすることができたようです。

校長は2年生の遠足コースに徒歩で参加しました。

1年生も2年生も、はやる気持ちをおさえて上手に整列しています。

車の交通量の多い道路でも、安全に上手に歩いています。

あかい幼稚園前を通ると、卒園した児童にとっては懐かしい先生に会えました。

夏井川をこえて、平窪中央公園に到着です。

5月23日 おかげさまで

先日保護者の方々にご協力いただきましたPTA奉仕作業によるプール清掃。

その後に仕上げ作業を行いまして、いよいよプールに新しい水をはりました。

本校のプールは作りの関係上、「青々としたプール」とはならないのですが、きれいな水のプールに生まれ変わりました。

また、今週初めには業者による水着販売もありました。プール学習の準備が着々と進んでいますね。

コロナ禍での活動自粛期間の影響により、児童は水に対して慣れ親しむ体験・経験が圧倒的に不足しています。ご家庭でもプール学習に先立って「顔を水につけられるか」「水中で目を開けられるか」「頭の先まで水に潜ることができるか」など、お子さんの水に対する現在の状況を見ていただけると幸いです。学年によって水泳学習の目標・めあては様々ですが、プールに入る時間を有効に活用して「できること」「できるようになったこと」を増やしていきたいです。

さて、本日より来週いっぱいにかけて、本校では「家庭訪問・地区訪問」の期間となっております。教員が地区内を回りますので、ご理解のほどよろしくお願いします。

また、明日は児童も楽しみにしております遠足です。弁当は朝のうちに児童に持たせるようお願いします。

5月21日 スポーツテスト

運動会の思い出も冷めやらぬ時期ですが、今は各学年でスポーツテストを行っています。

本当ならばもう少し期間を開けて実施したかったのですが、梅雨に入ってしまうとタイミングが難しく、梅雨が明けてしまうと今度は暑さが・・・。

ということで、この時期に実施しています。

さかのぼっては震災以降、福島県では児童の外遊びの習慣が激減し、運動不足による体力の低下が課題となっています。加えて近年の猛暑・酷暑の影響も大きいです。

学校の教育目標の一つ「進んで運動するじょうぶな子」の育成にもしっかりと取り組んでいきたいと考えていますが、まずは運動を楽しめる子にしていきたいです。

5月18日 PTA奉仕作業

PTA奉仕作業を行いました。

学校休業日でしたが、多数の保護者さんがお集まりくださいました。

トイレ掃除や窓ガラス拭きなど、児童による普段の清掃活動だけでは手の回らない箇所を中心に、保護者さんの大きな力をお借りしました。また、手伝いに来てくれた児童もちらほら。うれしいことです。

男性諸氏はプール清掃をしてくださいました。デッキブラシでひたすら汚れ落としです。「これで子供たちが気持ちよくプールに入れるといいですね~」と一人のパパ。その気持ちがうれしいです!

また、写真にはありませんが、交通安全母の会の方々は地域を回って足形ペンキ塗りやステッカー貼りなどをしてくださいました。

暑い中での作業となってしまいましたが、チームワークもよく、予定よりも早い時間で作業を終えることができました。ご協力くださった皆さん、本当にありがとうございました。

5月17日 避難訓練

本年度1回目の避難訓練を行いました。

今回は火災の想定で、「避難の仕方と避難経路を確認する」ことが目的です。

ハンカチを口にあてて避難します。校舎内では歩いて移動します。転倒などによる二次被害を防ぐためです。

広い場所に出てからは、一次避難場所の鉄棒前まで走って避難します。

避難場所についても、人数確認が終わるまでは気を抜けません。

「○年○組、欠席者○名を除いて、出席者○○名、全員の避難が終わりました。」と教頭先生に報告します。

全員の避難が完了しました。係の先生や教頭先生から講評・ご指導の言葉がありました。

指示を聞き逃さないためにも、普段から先生の話や放送などをしっかりと聞く習慣を身につけましょう。

続いて、二次避難場所である「華蔵院」さんまで移動しました。(華蔵院さん、いつもお世話になっています。)

垂直避難の大切さは学校でもしっかりと教えています。

避難訓練終了後は、6年生と1年生が手をつないで坂道を安全に降りて帰りました。

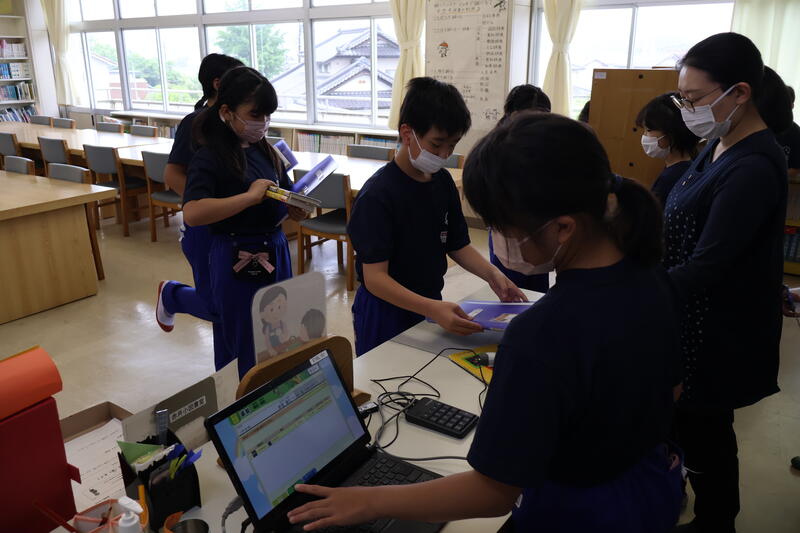

5月16日 雨の日には室内で

今日は朝から雨模様。

そんな日の大休憩の様子をご紹介します。

図書室、本を返す子や借りる子でにぎわいます。(写真を撮りに行った時間にはピークが過ぎていました)

教室からは楽器の演奏も聞こえてきます。

小さい学年で多いのはやはりお絵かきや折り紙工作など。

雨の日ならではの楽しみ方があり、今日も愉快な赤井っ子です。

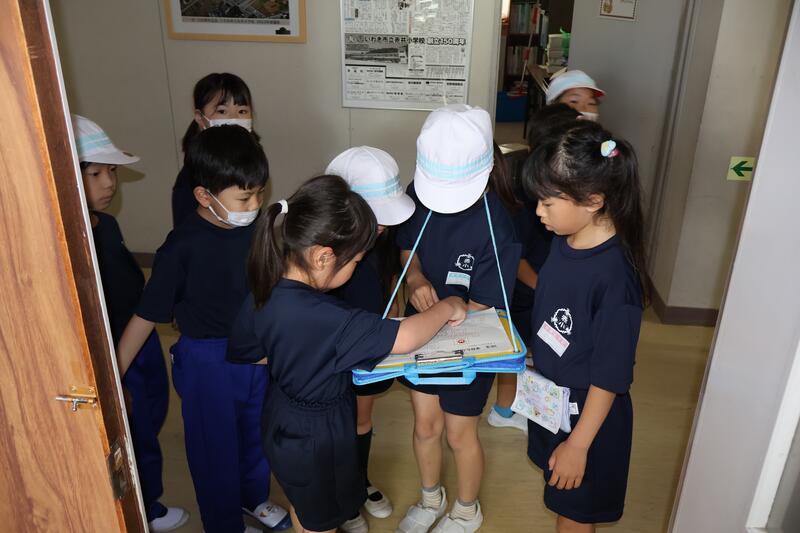

5月15日 学校探検

1・2年生が学校探検の練習をしています。

今日は質問をしたり何があったかなどを記録したりはせず、場所の確認が中心です。

2年生がお兄さんお姉さんとして学校を案内してくれました。

一年前は案内される立場だった2年生。今日はいつも教室で見せる幼い表情ではなく、どの子もりりしく、頼もしい顔を見せてくれました。1年生をしっかりとリードする姿に、大きな成長を感じました。

5月14日 今日から一年生も清掃活動

先週末は運動会の応援、ありがとうございました。

さて、4月に入学した1年生ですが、オリエンテーション期間も終わり、本日からは清掃活動にも参加することになりました。本校の清掃は縦割り班で行っています。あらかじめ決めておいた班に分かれて、高学年のお兄さんお姉さんからやり方を教わりながら、見よう見まねで頑張っています。

迎えに来た6年生が担当場所まで連れて行ってくれます。

雑巾のかけ方、雑巾の洗い方など、よくみて真似をしています。

机運びはさすがに一人では難しいので、二人組で行います。

整列も静かにできています。

5月11日 運動会

見事な青空のもとで運動会を実施することができました。

自分の種目を精一杯頑張り、

友達の競技を応援して喜びを分かち合い、

自分の役目・役割をしっかり果たす。

そんな姿がたくさん見られました。

保護者や地域の皆様、今日の応援も含め、これまでのご協力に感謝いたします。ありがとうございました!

5月10日 運動会予行練習/会場準備

今日は、晴天の下で予行練習を行いました。

全ての種目ではなく、流れの確認が必要な種目のみを行いました。

5校時目は、高学年児童が大活躍。明日の本番に向けて会場の準備を頑張りました。

5月9日 クラブ活動

今日は4年生以上の学年でクラブ活動を行いました。4~6年生で集まるのは今日が初めてだったので、組織づくりや計画立てを行いました。日ごろの学級活動の成果が表れ、どのクラブでも高学年がリーダーシップを発揮して話し合いを進めていました。

4年生はこれまで入部できる日を心待ちにしていました。次回以降の活動が楽しみで仕方がない様子でした。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

1 | 2 1 | 3 5 | 4 | 5 2 | 6 | 7 |

8 | 9 2 | 10 3 | 11 1 | 12 | 13 | 14 |

15 | 16 | 17 | 18 | 19 1 | 20 | 21 |

22 | 23 1 | 24 1 | 25 1 | 26 1 | 27 1 | 28 1 |

29 1 | 30 1 | 31 1 | 1 1 | 2 1 | 3 1 | 4 1 |

いわき市平赤井字田町49

TEL 0246-25-2897

FAX 0246-25-2899