『心豊かに』 ~共に語り合い、共に学び合い、共に成長する学校~

初めての給食とマスクの贈り物

今日から給食が始まりました。他の学校ならば,教師が新入生に手順を教えて配膳しますが,本校は逆です。ランチルームで転入職員が子ども達に教えてもらいながらが配食を行いました。今日のメニューは唐揚げとロールケーキがついたお祝いメニュー。会話も弾み,楽しく食べることができました。

新しい出会いと始まり

今日は,令和2年度初の登校日でした。毎朝,登校時に職員室前で「おはようございます!」のあいさつが聞こえてくると,川前小中学校の生活はスタートします,今日は久しぶりの登校日だからか,新しい出会いに胸を膨らませてなのか,いつもよりも元気な声が聞こえてきました。

着任式では中学2年生の代表生徒が着任された先生方一人ひとり顔を見ながら,川前小・中学校の魅力を紹介しながら立派に歓迎の言葉を述べました。

始業式の式辞では校長より「家族や地域の人たちの応援の言葉に,真剣に耳を傾ける謙虚な気持ちをもち,自分の可能性を信じて学校生活を送ってください。」「台風や新型コロナウイルスなど,安全・安心が非常に大切です。学校生活以外でも自分の身は自分で守る力を身に付けてください。」というお話がありました。

体育館前の桜も少しずつ開花してきています。今日から新しい川前小中学校もスタートです。

保護者の皆様,地域の皆様,今年度もよろしくお願いいたします。

第70回卒業証書授与式

3月13日(金)

うららかな春の風が吹く今日の佳き日に、たった1人の卒業生が川前中学校を巣立っていきました。

新型コロナウィルスの影響もあり、縮小した式となりましたが、教職員・在校生が心を込めて式の準備をしてきました。

午前10時。

一歩一歩かみしめるように花道を歩く姿はとても立派で、3年をかけて立派に成長したことを私たちに示してくれました。

9年間の義務教育を終えた証である卒業証書をしっかりと受け取りました。

校長先生や参加された方からお祝いの言葉をいただき、「送る言葉」では、1年生の生徒会長が卒業生への感謝の言葉をのべました。

卒業生の「別れの言葉」では、これまでの思い出と共に大粒の涙があふれましたが、たくさんの方へ感謝の気持ちを伝えました。

人数が少ない故に、先生方と一緒に体育で汗を流したり、後輩たちと協力して行事を成し遂げたりと、川前で過ごした日々は濃密で、彼女にとってかけがえのない日々となったことでしょう。

『“あたりまえ”ではない日々を作ってくれた、先生方、在校生、地域の皆様、本当にありがとうございました。」

式歌「旅立ちの日に」、「校歌」では全員の気持ちが一つになり、あたたかい感動が式場を包みました。

たくさんの方々に見送られ、新たな目標に向かって巣立っていきました。

これからの人生が素晴らしいものになるよう祈っています。

本当に、ご卒業おめでとうございました。

なわとび記録会

体力向上・健康づくりの一環として、2月19日になわとび記録会を行いました。

今年度から中学生も一緒に参加することとなり、この日のために一ヶ月前から朝の時間を使って練習に取り組んできました。

朝の練習を始めた頃は、“1分間の持久跳び×5セット”のメニューをこなすのに精一杯だった生徒たちでしたが、少しずつ練習を重ねるうちに持久力や体力がついてきて、新たな種目に挑戦したり回数を競ったりするようになりました。

迎えた当日。

たくさんの先生方が応援に駆けつけてくれました。

種目跳びと持久跳びに挑戦しました。

種目跳びでは、中学生は“前二重跳び”、小学生は“前あや跳び”で時間内に跳べた回数を記録しました。

持久跳び(1分間内に前跳びを100回)を中学生は5セット、2セットのノルマ達成を目指しました。

記録に挑戦した後は、先生方も交えてのエキシビション。

駆け足跳びリレーや、大縄跳びをして気持ちのいい汗を流しました。

記録会の締めくくりは、記録賞の授与。

それぞれの頑張りを称え、メダルも授与されました。

なわとび記録会が終わった今でも、小学生は朝なわとびを続けています。

運動する習慣をつけて、健康な体をみんなでつくっていきたいものです。

予告なしの避難訓練

2月17日、2校時と3校時の間の休み時間鳴り響いた、けたたましい警報音。

次いで『会議室から火災が発生し、延焼中です。火元から遠い避難経路を通って、すぐ昇降口へ避難しなさい。』との緊急放送。

子どもたちには予告せずに避難訓練が行われました。

避難時間は45秒。

突然の事態でしたが、口を押さえ、腰をかがめて迅速に避難することができました。

小学生は係活動中。

中学生は着替えの最中でした。

「焦って上履きを履いてくるのを忘れてしまった。」と反省する生徒も。

いつどんなときに災害や火災が起こるかわかりません。

このような実践的な訓練を繰り返すことで、危険回避能力や危険予測能力を高めていきたいものです。

そのため、今後も児童生徒の安全を第一と考え、防災教育、安全教育に努めていきたいと思います。

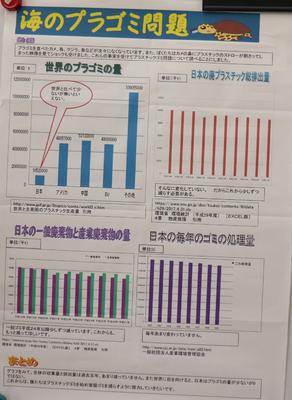

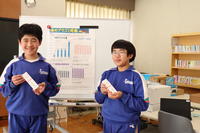

パソコン部大活躍!

今年度から新しく発足した川前中学校「パソコン部」

先日、“福島県統計グラフコンクール”に出品した作品が戻ってきました。

海のプラスチックゴミについて調べたことをグラフにまとめた作品です。

残念ながら入賞とはなりませんでしたが、参加賞をいただくことができました。

また、2月7日(金)は、『第19回毎日パソコン入力コンクール』に臨みました。

『毎日パソコン入力コンクール』とは、タッチタイピングの速さ・正確性を競う全国規模のコンクールです。

参加者1人1人に該当の級位を認定する、資格検定的な要素も持っています。

参加はオンラインでできるため、いつも活動しているパソコン室が会場となりました。

より上の級に認定されるようにと、毎日タイピングの腕を磨いてきた部員たち。

「本番では緊張して、打ち間違いをしてしまいました・・・。」

と、悔しそうにしている姿もありましたが、良い結果を待ちたいものです。

今後もいろいろなコンクールに臨むことで、日々の活動に目標をもって取り組み、パソコンの知識・技能向上に努めていってほしいです。

豆まき集会

暖冬の中、先日立春を迎え、さらに過ごしやすい日が続くのかと思いきや、突然の厳しい寒さ。

2月7日の川前はマイナス10度を観測しました。

そんな川前小中に寒さを吹き飛ばす元気な声が響いてきました。

「鬼は~そと~! 福は~うち~!」

遅ればせながら、節分にちなんで豆まき集会が行われました。

小学生は1名しかいませんが、たくさんの先生方が参加してくださったので、楽しい豆まき集会となりました。

最初に校長先生から豆まきにちなんだお話をしていただきました。

「節分にまく“まめ”の由来ですが、一説では“魔(悪い物の象徴)”を“滅する”ことから来ているそうです。」

次に、追い出したい(心の中に住み着く)“オニ”の発表をしました。

「僕が追い出したいオニは“遊びオニ”です。

宿題をやらなきゃいけないのに、遊んでしまいます。」

先生方もそれぞれのオニを発表しました。

その後、お楽しみコーナーに。

司書の先生による、豆まきにちなんだ本の読み聞かせや、

オニのピンを倒すボウリングをして楽しみました。

休み時間に各教室を訪れ、中学生も一緒に豆まきをしました。

元気な声と共に、心の鬼も、寒さも逃げて行ってほしいものです。

川前小中にもたくさんの福が訪れますように。

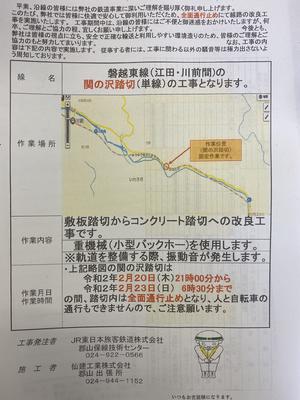

通行止めのお知らせ

令和2年2月20日(木)21時00分から

令和2年2月23日(日) 6時30分までの間、

磐越東線(江田・川前間)の関の沢踏み切り工事のため、踏切内は全面通行止めとなります。

そのため、工事期間内は小川方面から川前小中へお車でお越しいただくことができません。

(磐越東線は通常運転となります。)

また、現在も台風19号による路面崩落により、大型車,中型車が県道41号線(小野四倉線)の小川高崎~川前間を通行できません。

来校される際は、道路状況や経路の確認した上で、おいでください。

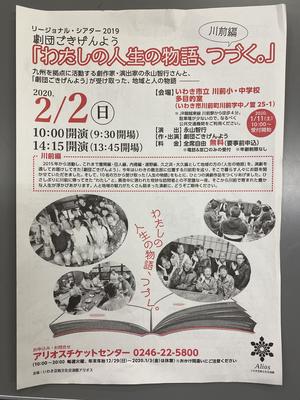

劇団ごきげんよう大盛況!!

本日(2/2(日))は、本校でいわきアリオス,リージョナル・シアター2019劇団ごきげんよう「わたしの人生の物語、つづく。~川前編~」が2回上演されました。

どちらの公演も川前町以外の方々の観覧もあり,ほぼ満席での上演となりました。川前町の方々のインタビューをもとにしたストーリーで、川前町の生活や方言が忠実に再現された内容です。

上演後の座談会では、心を動かされた方々が「川前町への思い」を積極的に発言する姿が見られました。観客全員が劇団ごきげんようの方々から元気をもらい、「ふるさとの良さ」を再認識させてもらいました。

この公演は,後日,Youtubeにアップされます。

温かな日差しがさす日曜日に本校で素晴らしいイベントを開催でたことを嬉しく思います。

劇団ごきげんようのみなさんが明日に向けて準備中!

いよいよ明日(2/2(日)),本校を会場としてリージョナルシアター、劇団ごきげんようのみなさんによる「わたしの人生の物語、つづく。~川前編~」が開演となります。

演出家の永山さん,劇団員の皆様が、今朝から来校され,機材の搬入やリハーサルなど1日がかりで準備に取りかかっています。

明日は午前の部は9:30開場10:00開演,午後の部は13:45開場14:15開演となります。ぜひ,ご覧ください。

「むかしのくらし」を知る

小学3年生は社会科で「かわってきた人々のくらし」について学習をしています。

1月29日(水)は、地域のお年寄りのお宅を訪問し、昔の暮らしについて教えていただきました。

当時使っていた服や道具を実際に見せていただいたり、触ったりさせていただきました。

「むかしは靴なんて買えなかったから、わらじを履いていたんだよ。」

「へぇ~~!すごい!」

「どんな物を食べていましたか?」

「畑でとれたさつまいもやトマトを食べていたのね。

時々、平から自転車でアイスキャンディーを売りに来る人がいて、それがごちそうだったのよ。」

みなさんのお話は、小学3年生にとって未知の世界で、始終驚きがありました。

現代の暮らしと比較したり、他の世代の人たちに話を聞いたりしながら、今後学習を深めていく予定です。

地域の皆様、貴重なお話を本当にありがとうございました。

役者デビュー!?

2月2日(日)川前小・中学校多目的室にて、“劇団ごきげんよう”の皆様による川前を題材にしたお芝居が上演されます。

そこで、川前小中の子どもたちが声の出演をすることになりました。

1月27日(月)、演出家の永山さんとアリオスの萩原さんが川前小中を訪れ、声の収録が行われました。

小学生時代の主人公の友達役をそれぞれ割り当てられた一同。

最初に自己紹介をして、緊張をほぐし…、いざ録音です!

「声がまっすぐ届くように、台本の位置を下げてみよう!」

「普段の会話をするときみたいに、セリフを待たずにかぶせるくらいの気持ちで!!」

と、演出までつけていただき、無事録音することができました。

子どもたちの無邪気な声が、お芝居にどのように登場するのでしょうか…。

当日をお楽しみに!

詳細はこちらをご覧ください。

用務員さん ご退職

1月24日(金)、この日をもって退職する本校用務員の別れの会が開かれました。

校内の美化はもちろんのこと、子どもたちの様々な活動を陰ながら支えていただきました。

草花の定植では、講師として子どもたちへ草花の扱い方を丁寧に教えてくださったり、

小学3年生の理科の授業や社会の授業でも、ゲストティーチャーとして様々な生活の知恵を授けてくださいました。

別れの会では、子どもたちが用務員さんとの思い出をふり返り、感謝の想いをそれぞれ述べました。

その後、全員で花道を作りお見送りをしました。

これからは学校の外から私たちを見守っていただければ幸いです。

これまで本当にありがとうございました。

3学期スタート!

1月8日(水)

いわき市街は雨模様の朝でしたが、川前はなんと雪景色です。

久しぶりに登校した子どもたちは「明けましておめでとうございます!」と元気なあいさつをして3学期のスタートを切りました。

小中学生4名、全員出席です。

始業式では、校長先生からこのようなお話をいただきました。

「初夢に出てくると縁起が良い物があります。

“一富士二鷹三茄子、四扇(しおうぎ)五煙草(ごたばこ)六座頭(ろくざとう)”

これらには「無事・不死、高まり、成す、繁栄、運気上昇、怪我なし」などの意味があるので縁起が良いのです。

こんなお話をしたのも、みなさんが怪我なく無事に過ごせて、何かを成し遂げ、自分自身を高めて大きく成長する一年であってほしいと願うからです。

そのためにも、みなさんには何を成し遂げるべきかしっかりとした目標を持ってほしいと思います。」

また、代表生徒が3学期の抱負を発表しました。

「2学期の反省を生かし、学校生活はもちろん家での生活に気をつけたいと思います。

みなさんの前で宣言したので、やり遂げて見せます!」

それぞれが自分の目標に向かって、気持ち新たにスタートを切ってほしいものです。

始業式の後は、愛校清掃です。

いつも全校集会や講座で使っている会議室を清掃しました。

なかなか普段清掃できない場所だったので、真っ黒になったぞうきんにびっくり。

新学期の始めに気持ちの良い汗をかくことができました。

本年も川前小中学校職員一同、教育活動にまい進いたします。

令和2年も、なにとぞよろしくお願いいたします。

2学期終業式

12月24日(火)、2学期の最終日です。

終業式を迎える前に…、通常授業が1時間行われました。

中学生は先生方も交えて体育です。

一汗もふた汗もかいた後は、全校一斉愛校清掃を行いました。

普段お世話になっている廊下・階段を中心に、ここでも汗が出るまで頑張りました。

さっぱりした校舎で終業式を行いました。

校長先生から、

「2学期は“ありがとう”の気持ちを持って過ごせましたか?

これからも自分を支えてくれる人に対して“感謝”の気持ちを持つと、応援してくれる人が増えていきますよ。」

というお話をいただきました。

また、児童生徒代表で小学3年生が2学期の反省を発表しました。

「2学期は頑張ったことがたくさんありました!」

はきはきと元気よく発表することができました。

長い2学期を振り返ってみると、たくさんの行事があり、子どもたちはその一つ一つの活動に全力で取り組んでいました。

みんなで協力した玲瓏祭や敬老会の発表、他校との交流を深めた正月飾りつくりなど、たくさんの経験は子どもたちを大きく成長させてくれました。

子どもたちの力が十分に発揮できたのは、地域の皆さまや保護者の皆さまのご協力や応援があったおかげです。

行事で忙しい中、日々の学習や規則正しい生活を送ることが難しかった時期もありましたが、先生方の教えを良く守り乗り越えることができました。

明日からは冬休み。子どもたちには充実した毎日を過ごしてほしいと思います。

そして1月8日には、子どもたち全員元気な姿で3学期を迎えたいものです。

“合同ふるさと学習”~正月飾りつくり~

12月13日(金)、2学期の一大行事の一つ「正月飾りづくり」が行われました。

昨年度までは、川前小中で「門松づくり」を行っていましたが、今年度からは、桶売中の正月飾りづくりに合流して取り組むことになりました。

桶売中学校の皆さんと一緒に、地域の伝統にふれながら、郷土を愛する心を育みました。

正月飾りの材料は、わら、松、榊、幣束です。

桶売中に着いた子どもたちは、地域の皆さんに教わりながら、今日の作業で一番の難所となる“縄もじり”に、取りかかりました。

最初は「全然できない……。」と言っていた子どもたちも、

分からないポイントを聞きながら、少しずつコツをつかんでいきました。

垂れの部分も編み込んで、わっかにします。

慣れてくると自分の力で作れるように。

「私は4つ作れたよ!」

「僕は7つめ!!」

と、子どもたち同士の交流も!

しかし気づくと、一同黙々と作業に没頭…。

3時間ほどで150個の飾りを作ることができました。

榊や幣束をつけた飾りを松に通して…完成です!!

作業を頑張った後は、みなさんと一緒にお弁当を食べ…、

川前小中に戻ってきた一行は、一人暮らしのお年寄りのお宅へ正月飾りをお届けに向かいました。

「良いお年をお迎えください!」と心を込めて一軒一軒お伺いしてお届けしました。

地域の皆さんの「ありがとう」の笑顔に、心が温まりました。

ご協力いただきましたみなさま、本当にありがとうございました!

薬物乱用防止教室・健康教室・消費者教育

今年度は外部講師を招いた講座を通して、多様な教育活動に力を入れています。

今回は、これまでの講話(教室)の様子をまとめてお届けします!

11月11日、小白井中学校にて、川前中・桶売中・小白井中の3校合同の薬物乱用防止教室が実施されました。

いわき市保健所薬剤技師の木村祐一様をお招きし、薬物や「たばこ」の危険性・依存性について講話いただきました。

「薬物に一度でも手を出すと、脳が破壊され、一生逃れられない苦しみを味わいます。」

薬物のレプリカや、たばこ一箱吸った場合のタールの量を見せていただきました。

薬物依存による影響を映像や講話から学び、子どもたちは薬物についての理解を深めていました。

11月27日、県の「食習慣・肥満等の健康教育に係る専門家派遣事業」を活用し、かしま病院の医師 藤原学先生にお越しいただき、肥満などの生活習慣病改善・予防対策についてお話しいただきました。

保護者の皆さま、地域の皆さまにもお声かけし、一緒に受講。

「太っているって良いことなのかな…?」

という投げかけから講座は始まりました。

福島県は全国平均に比べ、肥満傾向時の出現率が高いとのこと。

そして、子どもの肥満は大人になっても肥満になる確率が高く、それによって高血圧や糖尿病、さらには脳卒中や心筋梗塞などを引き起こし、健康寿命が短くなってしまうそうです。

それを聞いて少しずつ表情がこわばる子どもたち…。

「では、健康に過ごすための3つの柱を学んでいきましょう!」

≪健康を支える3つの柱≫

① バランスの良い食事

② 一日60分間の運動

③ 規則正しい生活・休養

栄養バランスと食事のリズムを整えた食生活、適度な運動、8時間以上の睡眠、といった規則正しい生活習慣を身に付けることが大切だそうです。

生活習慣を変えることは簡単なことではありませんが、少し意識を変えて、健康を維持する生活を心掛けていきたいものです。

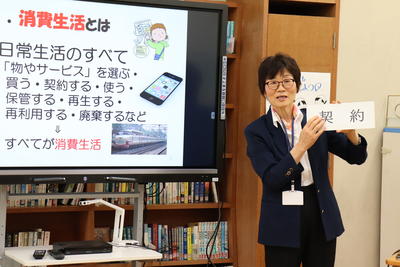

11月29日、いわき市消費者教育推進計画に基づき、市消費生活センターのコーディネーター本田裕子先生にお越しいただき、中学生を対象とした講話をいただきました。

「皆さんは18歳で成人します。

18歳から大人としての責任が発生してしまうため、“契約に関するトラブル”について学習していきましょう。」

現代社会は日常生活のすべてが“消費生活”

そこで生きる消費者に起こりうる様々なトラブルについて、クイズ形式の講話を通して理解を深めました。

“契約”は「申し込み」と「承諾」があれば口約束でも成立するため、誰もがトラブルに巻き込まれる危険性があります。

マルチ商法や、欠陥商品による損害、オンラインゲームの高額請求などに対する対処法を教えていただきました。

かしこい消費者になるために、正しい知識を身に付けることができました。

それぞれの講座を通して、様々な価値観や知識・技能を持った人たちとふれあうことができました。

子どもたちが多様な人間関係を構築していく上で大きな経験になったと思います。

お忙しい中足をお運びくださった講師の皆様、ありがとうございました。

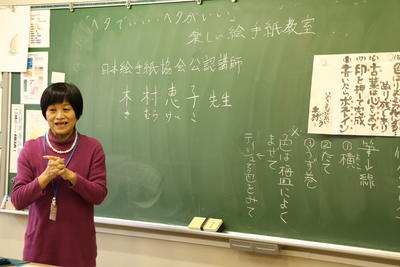

土曜授業~ヘタでいい・ヘタがいい~

12月7日(土)、土曜授業がありました。

1時間目の通常授業を終えて、子どもたちは美術室へ移動…。

今日の2時間目は「いわきまなびあいバンク~市民講座~」から、日本絵手紙協会公認講師の木村恵子様を講師にお招きし、「『ヘタでいい・ヘタがいい』楽しい絵手紙」教室を開きました。

保護者の皆さま、地域の皆さまにもお声かけし、総勢16名で講座を受講しました。

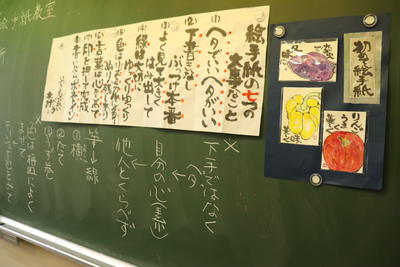

絵手紙の極意は、「下手ではなく、“ヘタ”」

自分の心をそのまま表現し、他人と比べないことだそうです。

筆遣いの練習をしてから、実践です!

最初は基本のピーマンから。

ピーマンのへたの部分から描き始め、どこかがはみ出すようにダイナミックに描いていきます。

下描きなしの一発勝負。

みんな真剣です…。

心を込めた言葉を書いて…、それぞれ味のある一枚が仕上がりました。

「自信がなかったけれど、みんなから『上手!』と言ってもらえて嬉しかった!」

「普段は大きく描くのが苦手だけれど、今回は大きく描けて良かった!」

と、子どもたちも満足げでした。

保護者の皆さまや地域の皆さまと交流しながら活動することができ、有意義な土曜授業となりました。

木村恵子様、お忙しい中ありがとうございました。

そば打ち教室を実施しました。

22日(金)は、川前そば打ち研究会から2名の講師(矢内様、吉田様)をお招きし、「そば打ち教室」を行いました。川前の子ども達は、小学1年生からこの授業を通して、毎年そばを打っています。

今年は、天候や台風の影響で川前産のそばの収穫量が減少し、「川前そば祭り」も震災があった2011年に続き2度目の中止となるなどこの川前地区において大きなダメージを受けた年でした。

しかし,中学3年生にとっては最後のそば打ち教室となるため、『おいしいそばを作るぞ!』と意気込んで臨んでいました。

打つのは少し大変でしたが、そば打ち研究会の方々のお力を借りながらおいしく作ることができ、楽しい時間を過ごすことができました。

避難訓練~火災~

11月8日(金)

避難訓練がありました。

今回は子どもたちに予告をしない避難訓練。

放送が鳴らないトラブルに見舞われましたが、子どもたちは先生の指示に従い、落ち着いて避難することができました。

避難後は体育館に移動し、川前分遣所の方からご指導をいただきました。

「今年は“京アニ”火災事件がありました。

火災で亡くなる方の多くが、一酸化炭素中毒によるものです。」

このことを受け、分遣所の所長さんより煙から身を守る方法を教えていただきました。

アイテムはただ一つ。

“ゴミ袋”

「新鮮な空気をいれたゴミ袋をかぶり、片手で袋の口をふさぐことで、有害な物質を吸い込むことなく避難することができます!」

袋の空気が持つのは約3分。

今回の避難が約1分半でできたことを考えると十分な時間です。

「どこで火災があるか分かりません。普段から持ち歩くことをおすすめします!」

と、とても参考になるお話を聞かせていただきました。

ご指導の後は、トラッキング火災の実演をしていただきました。

トラッキング現象とは、コンセントとプラグの隙間にホコリがたまり、そのホコリが空気中の湿気を吸収することで、漏電し発火する現象のことです。

電気を流すと…、

バチッ!というと共に、炎があがりました。

「わ…」と息をのむ子どもたち。

プラグは熱で歯が一本折れてしまっていました。

もしこれが家で起こったら…と考えるとゾッとします。

特にトラッキング火災が起こりやすいのは冷蔵庫の裏など、掃除がしづらく湿気のたまりやすい場所。

「これから大掃除の時期です。

ぜひ物を動かして掃除してみてください!」というお話をいただきました。

最後に、分遣所の方お手製の紙芝居で、消防・救命に関するクイズ。

「天ぷら油が発火したときは、しめったタオルなどで鍋をふさぐと良いです。」

「傷口をふさぐときは、素手で抑えるのではなく、スーパーの袋を手袋代わりにするといいですよ。」

知らないとかえって大きな事故や被害を招いてしまうかもしれない大切な知識を伝授していただきました!

また、新生徒会長はお礼の言葉デビューでした。

「今日のお話を聞いて、家に帰ったら冷蔵庫の裏などの掃除をしたいと思いました。」

と、感想を述べ、お礼の気持ちを伝えることができました。

川前分遣所の皆様、お忙しい中避難訓練とご指導ありがとうございました。

小川・川前方部小中学校

いわき市川前地区の小・中学校

いわき市小川地区の小・中学校

関係教育機関

その他

〒979-3201

福島県いわき市

川前町川前字中ノ萱25-1

川前小学校

TEL 0246-84-2211

FAX 0246-84-2260

kawamae-e@city.iwaki.lg.jp

川前中学校

TEL 0246-84-2224

FAX 0246-84-2229

kawamae-jh@city.iwaki.lg.jp