出来事

雨ニモマケズ…

雨ニモマケズ…

登校の時間帯は、本降りの雨。送迎の車で混雑するのでは…と思っていましたが、どの登校班も、雨にも負けず通常通り元気に登校していました。黄色い帽子の一年生も、前後を上学年児童にガードされながら、傘を片手にしっかりとした足取りで歩いていました。たくましく成長しています。

さて、昨日の一斉メールでもお知らせしましたが、本日は授業研究会等のため、全学年午後2時の下校になります。下校後の事故防止等にについては、学校でも学級ごとに指導しますが、ご家庭でも声かけをお願いします。

まだ秘密ですが…(図書ボランティア)

まだ秘密ですが…(図書ボランティア)

本日の午後は、図書ボランティアの皆様の活動日でした。今回は、一学期の「多読賞」の賞品作り。写真を撮ろうとしたら、「まだ、秘密です!」とストップがかかりました。

賞品は、200以上作ったそうです。是非、沢山本を読んで商品を手にしてください。

図書ボランティアの皆様、ご多用中のところ、ありがとうございました。

地域の特色を生かして…(3年:総合学習)

地域の特色を生かして…(3年:総合学習)

3年生総合学習では、地域の特色を生かした内容で「調べよう!アクアマリン」をテーマに年間27時間の調べ学習を行っています。(毎年3年生が行い、壁新聞としてまとめています。)

今日は、事前に立てた下記の4項目を調査するために、アクアマリンに行ってきました。

➀ 施設(建物・水槽・バックヤード)など

➁ 魚の種類・エサなど

➂ スタッフ(飼育員・獣医)など

➃ 珍しい生物(シーラカンス)など

徒歩での往復が大変(学区内なのに…)でしたが、充実した見学学習になりました。

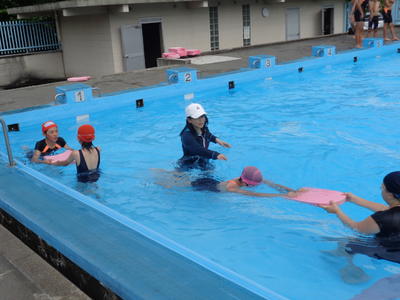

けのびから伏し浮きへ…(2年:水泳学習)

けのびから伏し浮きへ…(2年:水泳学習)

今日も水泳学習日和。2年生もコース別学習を行っていました。水に慣れるグループとけのびから伏し浮きをするグループです。水に慣れるコースでは、頭まで潜ったり補助つきですが水に水平に浮いたりする練習を行いました。けのびから伏し浮きコースでは、プールの壁を蹴ってしっかり体を伸ばすことや、その状態で真っ直ぐに浮く練習を行いました。先生の指示の聞き方も上手で、充実した水泳学習を行っています。

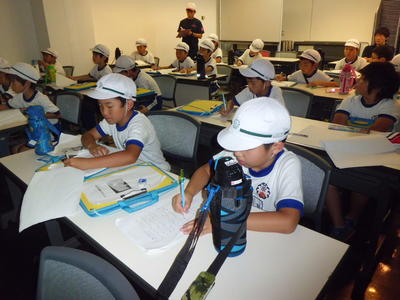

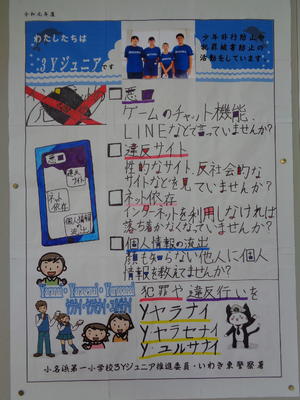

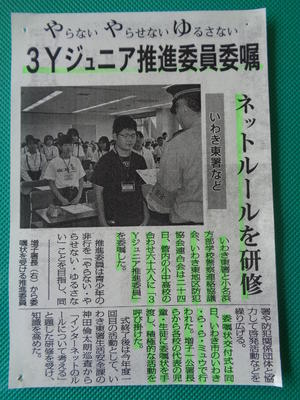

私たちが3Yジュニアです!(6年)

私たちが3Yジュニアです!(6年)

「3Yジュニア」をご存知ですか?いわき東警察署と小名浜方部学校警察連絡協議会、いわき東地区防犯協会連合会が委嘱した推進員です。(一小からは6年生4名が委嘱)少年非行防止や犯罪被害防止の活動をしています。3Yとは、青少年の非行を、「やらない・やらせない・ゆるさない」の各頭文字からとっています。この活動に伴い、一小の推進員は下記のポスターを作成し、特に「ネットルール」について校内で呼びかけています。夏休み中、ご家庭でのネットトラブルには十分気をつけていただきたいと思います。

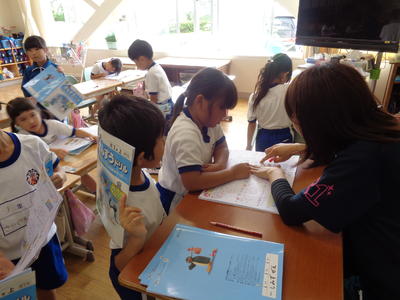

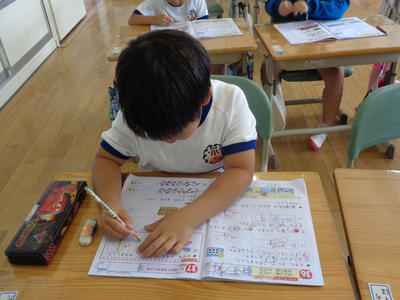

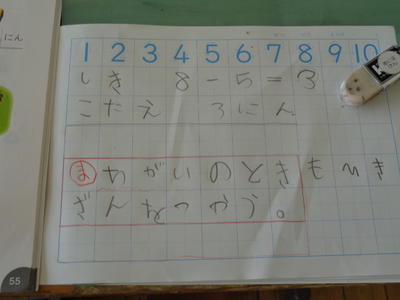

ドリルで、徹底的に習熟!(1年1組:算数)

ドリルで、徹底的に習熟!(1年1組:算数)

1年生の算数では、「10より大きい数」の学習をしています。今日は、学習したことを徹底的に身につけるために、算数ドリルで反復練習を行いました。できたら先生に見ていただき、次の課題へとすすめるようにしていました。数の学習は、算数の基礎そして土台となる大切な学習です。ご家庭でも、毎日少しの時間でよいので、ご確認をお願いします。

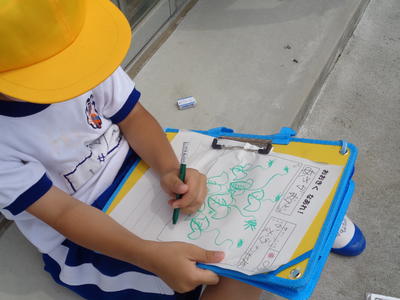

弦が伸びて、つぼみもできてきたよ…。(1年2組:生活科)

弦が伸びて、つぼみもできてきたよ…。(1年2組:生活科)

1年生が大切に育てている「アサガオ」。今日は、成長の様子を観察記録にまとめました。4月から比べると、スケッチも細かいところまで書けるようになりました。また、コメント(観察記録)も、上手にまとめることができるようになりました。素晴らしい成長が伺えた1学期でした。

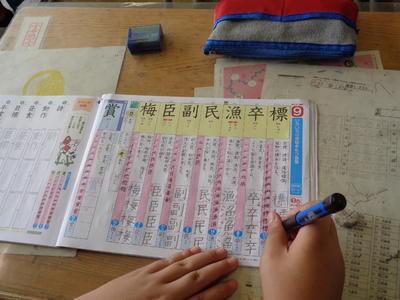

新出漢字は、最初が肝心!(4年1組:国語)

新出漢字は、最初が肝心!(4年1組:国語)

4年1組では、国語の新出漢字について漢字ドリルで徹底練習を行っていました。いくつかポイントがあるようです。

➀丁寧に書くこと。雑に書いたのでは身につきません。

➁バランスよく正しい筆順で書くこと。止め・はね・はらい、筆順でバランスよく書けるのです。

➂意味・使い方を考えながら書くこと。文中で使えなければ、宝のもちぐされ。

ご家庭で漢字の練習を行わせる際には、上記のポイントも確認していただけると、より効果的です。

7月3日(水)今日の給食

7月3日(水)今日の給食

今日の給食の献立は、「七夕メニュー」です。ゆかりごはん・手巻きのり・牛乳・厚焼きたまご・七夕スープ・天の川ゼリーです。総カロリーは、557Kカロリーです。

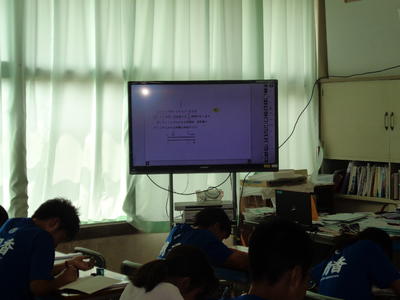

デジタル教材を使って…(5年2組:社会科)

デジタル教材を使って…(5年2組:社会科)

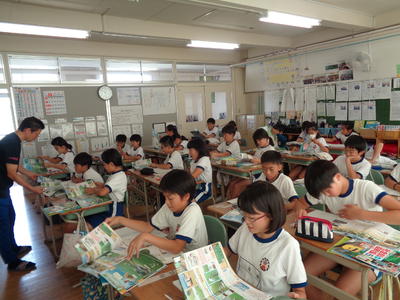

5年生の社会科は、教頭先生の授業です。現在は、「米作りのさかんな地域」について学習しています。この単元で毎回苦心していることは「さかんな地域」の様子が実感できないことです。小名浜地区が、米作りで生計を立てている地域ではないので教科書中心の授業になりがちなのです。そこで少しでもその様子がわかるように「NHK for school」のデジタル教材(VTR資料)を活用しています。この映像資料を読み取ったり、資料集で調べ確かめたりするように工夫しています。

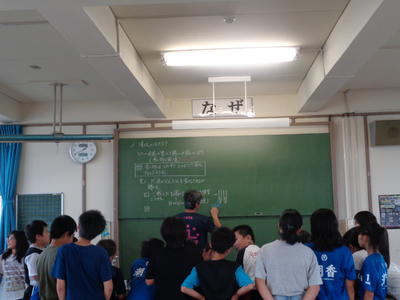

デジタル教科書を使って…(6年2組:算数)

デジタル教科書を使って…(6年2組:算数)

6年2組では、デジタル教科書を使って効率よく使って算数の授業を行っていました。問題文を提示し、その中から必要な言葉や数値だけを抜き出させ、立式につなげていきます。教師は、書く手間が省け、その分子ども達の支援に充てられます。デジタルなので、何度も繰り返し考え方等を再生できるので理解を深めることができるという利点もあります。一学期のまとめのこの時期、有効に活用することで定着につながっています。

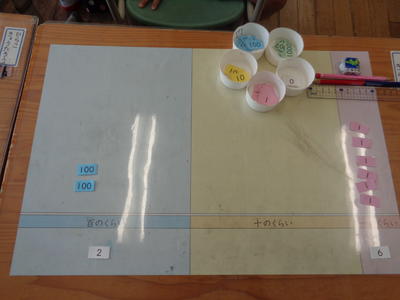

教具・教材を工夫して…(2年2組:算数)

教具・教材を工夫して…(2年2組:算数)

2年生の算数では、「3けたの数」を学習しています。この単元では、3けた(百の位・十の位・一の位)の表し方や読み方をしっかりと身につけさせることを大きなねらいとしています。今日は、十の位が「0」の場合の表し方・読み方について考えました。ブロックだけでなく、3けたを表す図(写真左)を使うことにより、視覚的に分かりやすく工夫していました。そして、同様のものが子ども達一人一人の机にもあり、黒板と同時に操作できるようにしていました。教具・教材をちょっと工夫することで、子ども達の考えるきっかけ作りをすることができるのだと実感しました。

暑くなりそうです!

暑くなりそうです!

今朝は、花畑・本町・竹町・なかよし方面の登校の様子を見守りました。朝から太陽が照りつける中を、交通指導の方に挨拶するなど元気よく登校していました。

さて今日は、3年生の見学学習(アクアマリンふくしま)が実施されます。気温の上昇も予想されるので、熱中症対策を行い有意義な活動にしたいと考えています。

身近に感じさせるために…(3年1組)

身近に感じさせるために…(3年1組)

3年1組の教室をのぞいてみると、テーブルの上にある3冊のノートに子ども達が見入っていました。聞くと、5年生のノート(国語・算数・漢字ノート)だそうです。

担任の先生の意図は、ノートを丁寧に書かない子が多く、そのために身につかないことが多いので、より身近に感じられるように5年生のノートを参考にさせ、丁寧に書く習慣をつけさせたいとのことでした。

先生が言葉だけで指導するのではなく、身近にいる人のものを参考にさせることにより気づかせることで、意識付けにつながるのだと思いました。

保護者の皆様、時々お子さんのノートを見て賞賛や励ましの言葉かけをお願いします。身近な「ご家族」からの言葉かけが、何よりも効果的です。

さすが、6年生…(水泳学習)

さすが、6年生…(水泳学習)

陸上競技大会が終わり、集中して学習に取り組んでいる6年生。水泳学習にも力が入っています。6年間、慣れ親しんだプールでコース別学習を行いました。泳力がある子は、いろいろな泳ぎ方(クロール・平泳ぎ・バタフライ等)で25メートルを繰り返し泳ぎ、さらに泳力に磨きをかけます。泳力にまだ自信が持てない子は、ペアになりビート板を使ってバタ足を意識した練習を行い、少しでも長い距離を泳げるように努力しています。陸上練習で培ってきた「あきらめない気持ち」と「向上心」が生かされています。さすが6年生です。

「話す力・聞く力」が、ついています!(5年1組:国語)

「話す力・聞く力」が、ついています!(5年1組:国語)

5年生の国語では、「友達について報告し、感想を伝え合う」学習をしています。今日は、友達についてインタビューしたことを文章にまとめ発表を行いました。何人かの発表を聞いていましたが、内容が整理され聞く人にも分かりやすい言葉で発表していました。また、聞き手(実はねこちらも大事です。)も自分の内容と比べながら聞く等、すぐか感想を述べられるように準備しながら聞くことができていました。高学年の仲間入りをし、「話す力・聞く力」が確実に育っていると感じました。

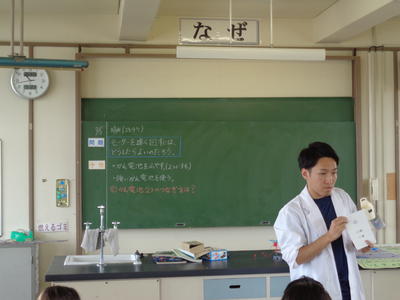

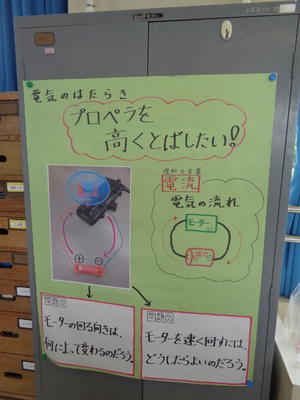

モーターを速く回すためには…(4年2組:理科)

モーターを速く回すためには…(4年2組:理科)

「電気のはたらき」の単元を学習している4年生。今日は、「モーターを速く回す方法」について考えていました。理科の学習で大切(他の教科でもそうですが…)な、「予想」を立ててそれが正しいかどうかを実験によって検証する流れです。この王道も、しっかりと身についています。担任の先生も、この時間だけは白衣を着て雰囲気づくりに努めています。既習の掲示物もバッチリ…。考える環境は整っています。子ども達のグループ学習も、板についてきています。「勉強が楽しい」という雰囲気作りを、大切にしていきたいと考えています。

「夏野菜って、すごいなぁー…!」(3年1組)

「夏野菜って、すごいなぁー…!」(3年1組)

小名浜学校給食共同調理場に来ている栄養技師の実習生(茨城キリスト教大学3年生・小名浜東小、小名浜二中卒)が、3年1組の子ども達に給食前の10分間「特別授業」を行いました。内容は、「夏野菜」についてです。その種類(きゅうり・ナス・トマト・トウモロコシ等)や良さ(栄養・水分・美味しさ等)について分かりやすく教えていただきました。その後、配膳や給食も一緒に食べ実習生にとっては、貴重な体験をすることができたようです。

7月2日(火)今日の給食

7月2日(火)今日の給食

今日の給食の献立は、塩ラーメン(中華ソフトめん+塩味スープ)・牛乳・野菜春巻き・スイカです。総カロリーは、597Kカロリーです。

水に慣れてきました…!(1年:水泳学習)

水に慣れてきました…!(1年:水泳学習)

少しずつ水温も上がり、蒸し暑くなってきた3校時。待ちに待っていた1年生の3度目の水泳学習です。バディ・笛の合図など小学校の水泳学習約束などもしっかりと身についてきました。今日は、顔を水につけて目をあけること・水中を歩くこと・ダルマ浮きなどを行いました。3度目ということで、水にも慣れ楽しく水泳学習に取り組んでいました。

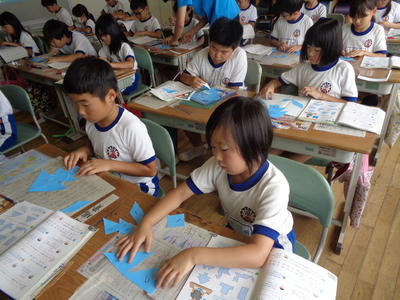

かたちで遊ぼう…(3年2組:算数)

かたちで遊ぼう…(3年2組:算数)

3年生の算数は、「かたちで遊ぼう」の単元を学習しています。大きな正方形を三角形や四角形に分けて切り取り、それらを使って教科書に提示されている形にするという学習です。ここで大切なことは、いろいろな形を組み合わせることや見方を工夫することです。試行錯誤しながら、根気強く活動していました。

特訓中…(5年2組:音楽)

特訓中…(5年2組:音楽)

5年生の音楽は、「こきょうの人々」を鍵盤ハーモニカで演奏できるように特訓していました。ただ演奏するのではなく、高音や低音の響きを感じとって演奏するというミッションが与えられています。個人そしてグループで音を確認しながら一生懸命取り組んでいました。

大きくなったよ…。(2年:生活科)

大きくなったよ…。(2年:生活科)

2年生か生活科の学習で育てている野菜が、大きくなりたくさんの実をつけています。今日は、その様子をスケッチしたり、どのようにして実になるのかを考えたりしました。ちなみに育てている野菜は、ナス・ピーマン・枝豆・とうもろこし・ミニトマトなどなどです。そして小名浜一小独特なのが、「凛々子(りりこ)」。凛々子とは、トマトジュース専用のトマトとしてカゴメが約70年前に開発したものです。一小では、毎年2年生が伝統的に栽培し、ジュースやスープにして実食するとのことです。

さて、子ども達が一生懸命育てた野菜は、夏休み中に収穫期を迎えることから1学期で持ち帰ります。夏休み中も各家庭で育てて、時期がきたら収穫そして料理して食べていただきたいと思います。夏休み中の楽しい思い出にしてください。

地域の方々へ…

地域の方々へ…

今にも雨が降り出しそうな天気。今朝は、東一岡安立寺方面の登校の様子を見守りました。東一岡は、今年度は二班しかなく、その遠い方の班ですが、この班の素晴らしいのは地区の方々への挨拶です。家の玄関前で掃除をしている方へも元気よく「おはようございます。」と挨拶をし、お互いに朝から気持ちよく過ごすことができているようです。地域の皆様、子ども達に声をかけていただき本当にありがとうございます。

「お知らせ」です!

「お知らせ」です!

3点、お知らせをします!!

➀ 「潮香だより」№5を発行しました。本日お子さんを通して配付しましたので、よろしく お願いします。なお、ホームページ上でもご覧になれます。ホーム画面「学校だより」をクリックするとPDF形式で掲載してあります。こちらは、カラーでご覧になれます。

また「7月の行事予定」も更新しましたので、ご確認ください。

➁ 明日と明後日(7/2・7/3)は、7月分の諸会費の集金日になっています。よろしくお願いします。

➂ いわき市教育委員会より「プログラミング体験 広場 in ラトブ」のご案内(2次案内)が届きました。過日配付いたしましたチラシと同じでが、まだ募集人員に余裕があるとのことです。是非、参加してみてはいかがでしょうか。

こちらをクリックし、ご確認ください。

消化のはたらき(6年1組:理科)

消化のはたらき(6年1組:理科)

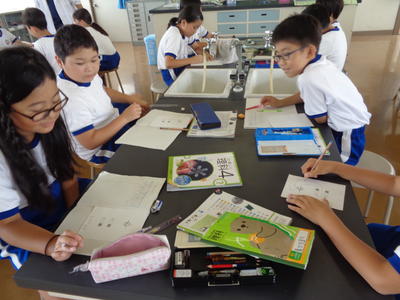

6年生の理科では、「消化のはたらき」について学習しています。今日は、食べ物は口の中でどのように変化していくのかを確かめる実験を行いました。つまり、消化を助ける「だ液」のはたらきによって、でんぷんがどのように変化するのかをヨウ素液を使って確かめました。グループ毎の実験では、役割分担をしっかりと行い、協力して活動することができました。

平行と垂直(4年1組:算数)

平行と垂直(4年1組:算数)

4年生の算数では、「垂直・平行と四角形」の単元を学習しています。今日は、長方形をもとに「平行と垂直」について考えました。平行と垂直の概念を理解させるために、長方形は一番考えやすいからです。(四つの角がそれぞれ90度)平行な線・垂直な線についても上手に書くことができるようになりました。三角定規(2枚)を使いこなすことも大切な技能です。是非、家庭学習にも取り入れてほしいと思います。

玉結びと玉止め(5年1組:家庭科)

玉結びと玉止め(5年1組:家庭科)

5年生の家庭科では、「はじめてみよう ソーイング」の単元を学習しています。裁縫の学習です。今日は、基本中の基本「玉結びと玉止め」を行いました。初めて針と糸を持つ子も多く、悪戦苦闘。グループごとに先生から、具体的なやり方を教えていただきました。「習うより、慣れろ」の言葉もあります。是非ご家庭でも復習の意味で取り組ませていただきたいと思います。

短冊に願いを…(しおか学級)

短冊に願いを…(しおか学級)

しおか学級ではね1・2組合同で七夕飾りを作成していました。メインは、短冊に願い事を書くことです。自分が今取り組んでいることが、少しでも上達するようにと願いを込めて書いていました。また、飾り付けなども協力して作っていました。

7月1日(月)今日の給食

7月1日(月)今日の給食

今日の給食の献立は、ごはん・牛乳・チキン南蛮・タルタルソース・わかめ汁です。総カロリーは、613Kカロリーです。

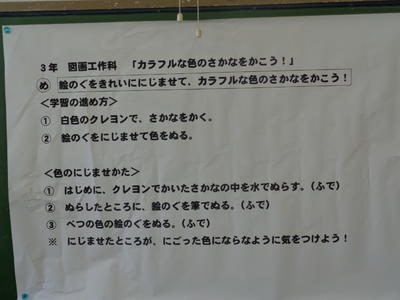

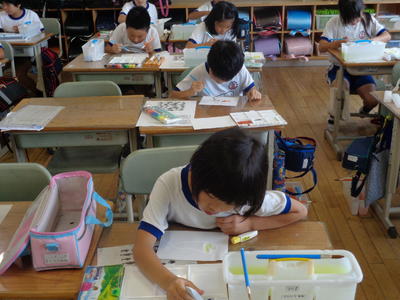

絵の具を綺麗ににじませて…(3年:図画工作)

絵の具を綺麗ににじませて…(3年:図画工作)

月曜日は、3年生の図画工作の授業があります。今日は、絵の具を綺麗ににじませる学習をしました。ポイントは、「綺麗ににじませる」です。水を多めにつけて、ぼかすような感じで染めていきます。この技法を使って魚に色をつけていきます。色が濁らないように丁寧に作業を進めていました。

どんな感じに仕上がるのか…?

どんな感じに仕上がるのか…?

PTAと地域をつなぐコミュニケーションペーパー「いわき・はまっこ新聞」の集合写真撮影を行いました。中庭での撮影を予定していましたが、あいにくの雨で体育館に場所を変更して行いました。欠席者が数名いましたが、全校生の笑顔溢れる集合写真になりました。9月の発行ということで、仕上がりがとても楽しみです。

間もなく花を咲かせます…。

間もなく花を咲かせます…。

1年生が観察用に育てている「アサガオ」が、間もなく花を咲かせるようです。この土日の雨で弦をいっぱいに伸ばしました。登校した子ども達は、大喜びでまたたくさんの水をあたえていました。

何色の花を咲かせるのでしょうか。今から楽しみです。

今日から7月…

今日から7月…

今日から7月。2019年も前期が終了しました。学校では、1学期も残り3週間となり、まとめの時期になります。学習のまとめをしっかりと行うとともに、夏休みに向けての事前指導にも力を入れていきたいと考えています。

「はまっこ新聞」の全体写真の撮影は、予定通り実施します。

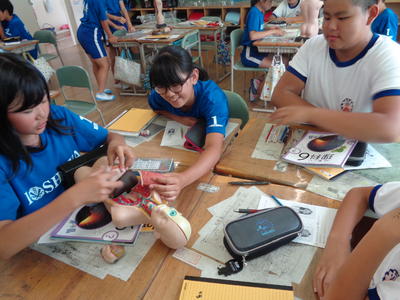

人体模型&デジタル教科書を使って…(6年2組:理科)

人体模型&デジタル教科書を使って…(6年2組:理科)

6年生の理科では、「人のからだのつくりとはたらき」を学習しています。今日は、人体模型とデジタル教科書を使って内臓等(肺・胃・小腸・大腸・肛門・肝臓・腎臓・膀胱等)の位置やはたらきについてグループごとに調べまとめました。具体物等を実際に見ることによって理解を深めることができました。

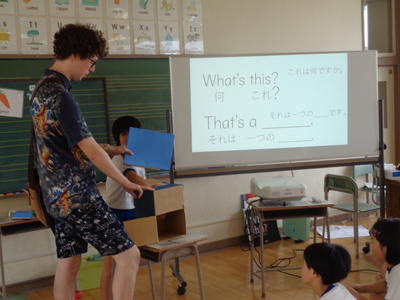

What's this?(5年1組:外国語活動)

What's this?(5年1組:外国語活動)

「What's this?(これは、何ですか?)」英語の定番のセンテンスです。この短い問いの文から英語がはじまった感じがします。この文をしっかり理解させるために、アレックス先生は、ひと工夫。「ミステリー・ボックス」を使って子ども達に興味を持たせていました。何が入っているのかわからない箱の中を手探りで何かを探り当てます。「じゃがいも→ポテト」と今まで習った単語も出てきて、まさに一石二鳥。楽しくかつ効率的に学習に取り組んでいました。

「ひらめき」が大事です!(2年:図画工作)

「ひらめき」が大事です!(2年:図画工作)

2年生の木曜日のルーティン「図画工作」が一日ずれて今日になりました。理由は、「シャトルラン」です。図工大好き2年生、一日伸びた分さらに張り切っていました。

今回の題材は、「材料から、ひらめき」いろいろな材料を使って、直感を大事にしながら絵に表現していきます。材料を見たり、触ったりしてその特長を生かして作品にしていくものです。布や綿なども使って工夫していました。毎回思うことですがね子ども達の発想の豊かさには驚かされます。

「ちがいは?」と聞かれたら…(1年2組:算数)

「ちがいは?」と聞かれたら…(1年2組:算数)

1年生の算数では、「ひき算」を学習しています。今日は、問題文から立式をする勉強をしていました。特に気を付けることは、「ちがいは」という言葉が出てきたら「ひき算」になるのでは…と考えることがポイントになることを確認していました。その後の計算は得意中の得意。ブロックを使って確かめるなど、計算への苦手意識もないようでした。

ソ・シ・ラの音で…(3年2組:音楽)

ソ・シ・ラの音で…(3年2組:音楽)

今年からリコーダーの学習が始まった3年生。今日は、「ソ・シ・ラ」の音がきれいに出せるように練習していました。きれいな音を出すためには、指づかいが大切です。しっかりと穴を押さえたり、半分あけたりすることをしっかりと行わなければなりません。お互いに音を聞き合ったり、鍵盤ハーモニカで音を確認したりして取り組んでいました。

「親子ふれあいお弁当デー」ありがとうございました!

「親子ふれあいお弁当デー」ありがとうございました!

お弁当の日最終日、今日は「親子ふれあいお弁当デー」でした。お家の方とお弁当作りに参加することを目的として実施ました。低学年では、一緒におかずを考えたり、買い物をしたり、お弁当作りの様子を見学したりします。中・高学年では、実際に作る手伝いをしたり、弁当箱を洗ったりする活動も加わります。それぞれのご家庭では、いかがだったでしょうか?この活動を通して、食育に関心を持ったり、家の人の大変さをちょっとだけ理解したのではないでしょうか。今日まで三日間のお弁当、本当にありがとうございました。

※2年生のお弁当の様子を紹介します。

明日が誕生日のお子さんをお祝いし、水筒で「乾杯!」

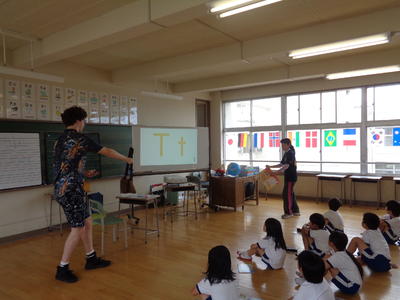

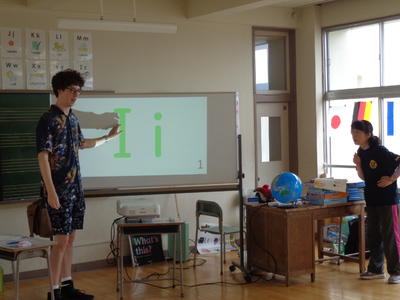

テニス観戦…?(3年1組:外国語活動)

テニス観戦…?(3年1組:外国語活動)

今日は、3年1組の外国語活動の授業日。ALTのアレックス先生とアルファベットの発音の学習をしました。面白かったのは、「T」の発音。子ども達は、お笑い芸人の「ティ・ティ」と連呼していましたが、実は「ツッ」と発音するのが正しいとのこと。その方法として、「テニスのラリーを観戦ときを例にとり、首を左右に向けながら「ツッ・ツッ」と発音することを教えてもらいました。今夜、ご家庭でもお試しください。

幻の花(4年1組:図画工作)

幻の花(4年1組:図画工作)

何とも不思議な色合いの「幻の花」。4年1組の図画工作の授業です。「世界に一つだけの花」という歌がありますが、子ども達が取り組んだのは「幻の花」。パステルカラーを使って描きました。個性豊かな作品に仕上がり、大満足。自宅のリビングにでも掛けておきたいような一枚です。

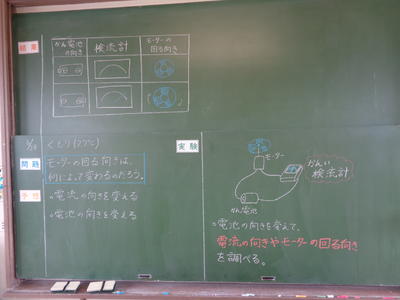

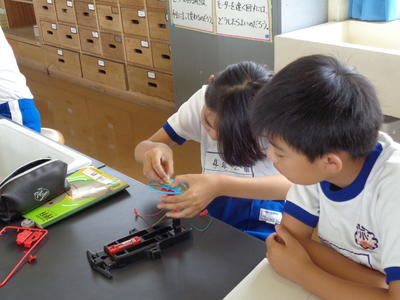

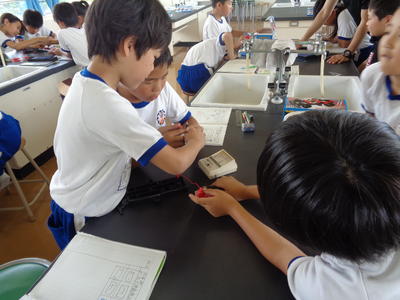

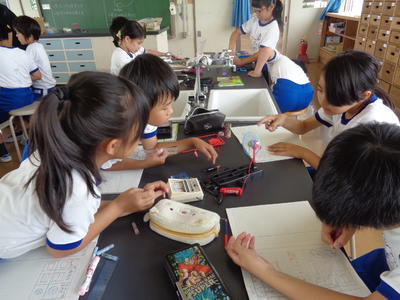

モーターの回る向きを変えるには…?(4年2組:理科)

モーターの回る向きを変えるには…?(4年2組:理科)

4年生の理科では、「電気のはたらき」の単元を学習しています。今日は、モーターの回る向きを変える方法を考えました。子ども達が予想を立て、それを実験で検証する流れで授業をすすめていました。グループごとの実験では、役割分担をするなど学習の仕方も身についていました。

家族の一員として…

家族の一員として…

台風接近に伴い、登校が心配された朝でしたが雨風なく通常通り登校することができました。今朝は、西一岡方面の登校の様子を見守りました。集合場所へ行く途中、嬉しい光景を目にすることができました。それは、登校前の5年生男子がビン・缶・ペットボトルのごみ袋を集積場所へ出している様子です。手伝いを通して、家族の一員としての役割を果たしている様子を見ることができ、朝から気持ちが温かくなりました。きっと他の家庭でもねそれぞれの役割を果たしているのだろうと感じました。

さて、来週からは7月。1学期のまとめに力を入れていきたいと考えています。

少ない人数でも…(清掃)

少ない人数でも…(清掃)

水曜日を除く昼食後の20分間は、「清掃の時間」になっています。広い校舎内外を全校生でピカピカにしています。人数が少なくて大変な場所もありますが、伝統ある校舎を大切に使っていくために、一人一人が一生懸命取り組んでいます。6月から加わった1年生も、床磨き・机運びと頑張っていました。

デジタル教科書を使って…(5年1組:理科)

デジタル教科書を使って…(5年1組:理科)

5年生の理科では、「魚のたんじょう」の単元を学習しています。今日は、教室でメダカを飼育するためにはどのようなものを準備すればよいのかを話し合いました。その後、デジタル教科書を使って、メスとオスの見分け方を確認しました。実際に実物を見ることができなくても、デジタル教科書を使うことにより、より鮮明な画像で確認できます。理科の授業では、実験・観察後の確認として欠かせない教材となっています。

必要な情報を…(6年1組:総合学習)

必要な情報を…(6年1組:総合学習)

6年1組は、コンピュータ室で総合の調べ学習を行いました。以前は図書室の本等で調べていたのが、今はインターネットを使用するのが定番になっています。しかし、変わらないことは情報を選択するということです。調べる内容によって、写真・グラフ・表等を効率よく選ぶ力が大切になってきます。情報に溢れている時代だからこそ、必要な情報を選択する力が大切になってきます。

よーーく見ててね…(2年:体育)

よーーく見ててね…(2年:体育)

2年生は体育の授業で「シャトルラン」を行いました。運動能力テストの種目の一つで、持久力を見る運動で、20メートルの区間を時間内に何往復できるか(時間が徐々に短くなってきます)を計測します。2年生には数えるのが難しいので、6年1組のお兄さん・お姉さんに手伝ってもらいました。一生懸命走る姿に、6年生も声援をおくっていました。

泳力に応じて…(3・4年:水泳学習)

泳力に応じて…(3・4年:水泳学習)

気温24℃・水温26℃、絶好の水泳日和。3・4年生は、指導者6人態勢で泳力に応じた水泳学習を行いました。一斉の指導では、なかなか泳力が上達しなくても個別に指導することにより泳げる距離も伸ばすことができます。短い水泳学習の期間ですが、一人一人が少しでも水に慣れ親しむことができるように支援していきたいと考えています。

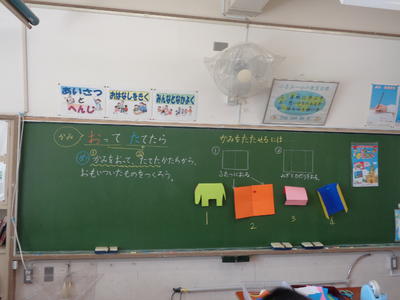

折って立てたら…(1年1組:図画工作)

折って立てたら…(1年1組:図画工作)

1年1組は、図画工作の授業。今日は、「おって たてたら」という題材です。紙を折って、立てた形から思いついたものを作ります。動物・恐竜など思い思いの形になっていました。友達と交流する姿も見られ、楽しく活動していました。

〒971-8151

いわき市小名浜岡小名字台ノ上1の1

TEL 0246-54-2626

FAX 0246-54-2627

onahama1-e@city.iwaki.fukushima.jp