2018年9月の記事一覧

夏休みの成果

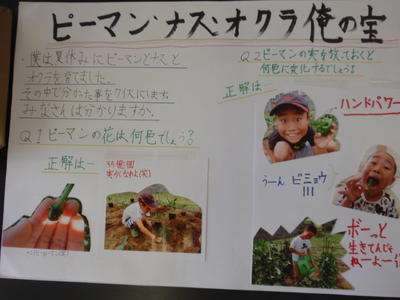

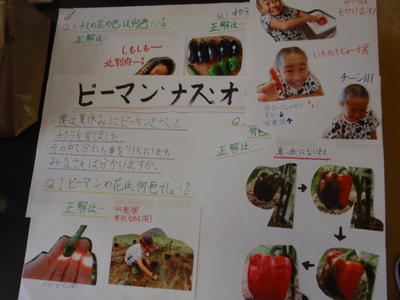

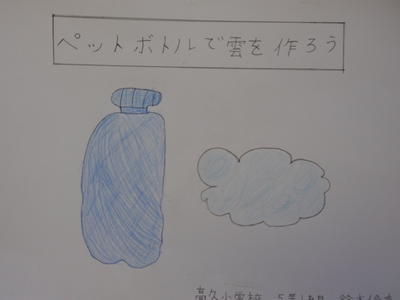

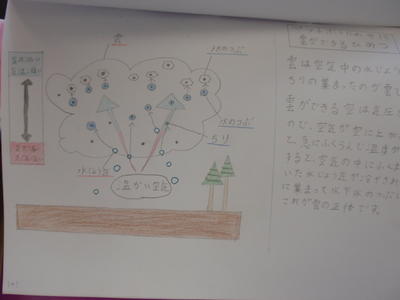

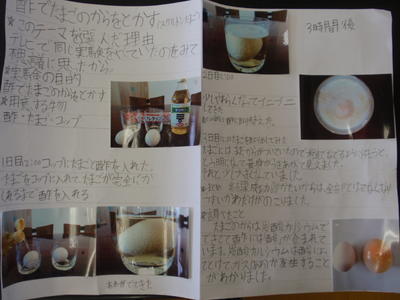

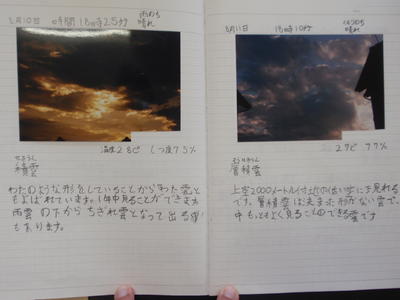

夏休み中、子供たちは、絵画や作文、工作、自由研究など、たくさんの課題に挑戦してきました。現在、数十種類に及ぶ作品を整理し、次々に出品しているところですが、そのうちのいくつかをご紹介します。

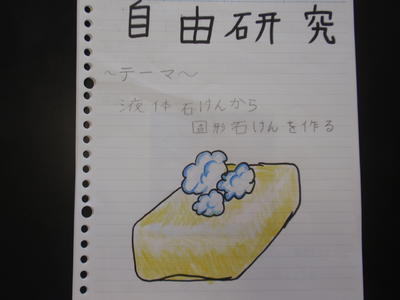

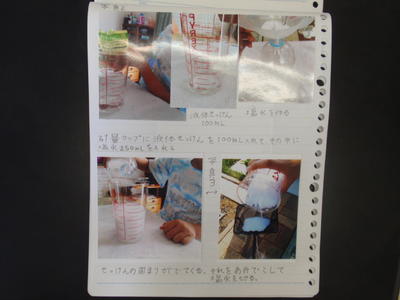

「理科:自由研究」 興味深いテーマがいろいろあって、見入ってしまいました。

「絵画」 トンボ等生き物の絵、花火の絵などが多かったようです。

英語教育改革 ~音素認識力の向上

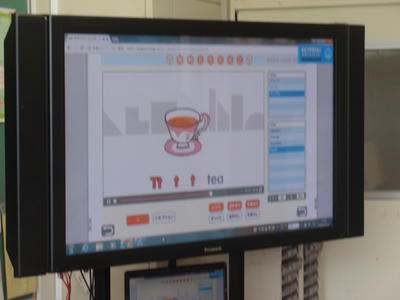

5・6年生で行われている「外国語活動」。2020年からは、3・4年生でも「外国語活動」が始まり、5・6年生は「外国語科」として教科化されます。これまでの「話す」「聞く」中心の活動(英語を用いたコミュニケーション)に、「読む」「書く」も加わりますが、これは中学校への接続をスムーズにしようとするものです。

しかし、「読む」「書く」が加わったからといって、中学校のように、多くの文を読ませたり書かせたりするわけではなく、その素地となる以下のような力を育てていくのが、小学校の役目です。

「フォニックス」という言葉をご存知でしょうか。アルファベットの文字と発音の関係を教える理論のことで、ただ音を聞き分けられるというだけでなく、単語がどのような音素から構成されているかを知ることで、スペルを推測する力にもなるため、これからたくさんの単語を覚えていかなくてはならない子供たちにとって、極めて有用な力となります。

そのフォニックスのために必要な力が「音素認識」力です。その育成のため、今日から、5・6年生の外国語活動で、毎時間「アルファベットジングル」という活動を取り入れ始めました。

※ 活動内容のイメージをお伝えするため、カタカナで表記しております。

A(エイ)も U(ユー)も、音は「ア」(Apple、Umbrella等)であることや、舌や唇の使い方で違う音を表すことに驚きながら、ディーン先生の口の形を真似て、楽しく活動していました。

アジア圏においても英語力が極めて低い日本。「話せる英語」「使える英語」の習得をめざし、英語教育は大きく変わろうとしています。英語教育改革の趣旨とねらいを正しく理解し、授業に反映させていくことが、私たちの使命であり、今後も研鑽を積んでいきたいと思います。

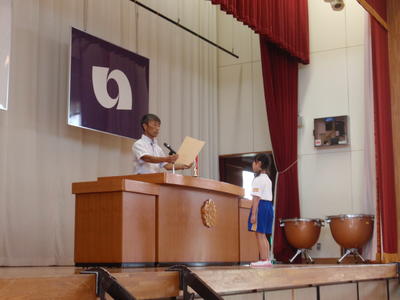

全校集会

今日の全校集会で、2つの表彰を行いました。

9月1日(土)に行われた「第12回1わきソフトバレーボール小学生大会」に、高久バレーボールスポ少が出場し、高久Aチームが「経験5・6年生の部」で優勝、高久Bチームが「経験4年生以下の部」で優勝、高久女子チームが「経験5・6年生の部」で3位と大活躍でした。

また、1年の今泉さんが「福島県たなばた展」で「たなばた賞」を受賞し、大きなトロフィーをいただいてきました。

表彰に続いて、2・4・6年の代表児童が、夏休みの思い出と「2学期のめあて」を発表してくれました。みんな、楽しく充実した夏休みを過ごしたようです。

2学期が始まって1週間が経ちましたが、「2学期の目標(めあて)を決めた人?」の質問に手が挙がったのは、ほんの少しだけでした。長い2学期を有意義なものにするためにも、今日の友達の発表を参考に、何か目標を決めて取り組んでみるといいですね。

青少年育成大会

9月2日(日)に、いわき市文化センターにおいて「第11回いわき市青少年育成大会」が開催されました。オープニングセレモニーでは、下神谷の「子供じゃんがら」が披露されましたが、幼稚園児から高校生までの子供たちが、息の合った素晴らしい発表を見せてくれました。

伝統芸能の継承を通して、地域の大人と子供、子供同士がつながる、素晴らしい取り組みでした。

その後、中・高生の意見発表がありました。「『私一人ぐらい…』ではなく、『私一人から』始める」「『見て見ぬふり』が社会を悪化させる。あいさつや小さなコミュニケ―ションが犯罪を防ぎ、健全な社会をつくる」など、どれも素晴らしい意見でした。

最後に、朝のテレビ小説「半分〇〇」にも出演された、芸能人の方の記念講演がありました。「インターネットと人の関わり方 ~突然僕は殺人犯にされた」と題した講演で、SNSなどを介したネット上の誹謗中傷による被害の深刻さ、事実無根であってもネット上に掲載されると事実として拡散していく怖さについて、体験を通してお話しされました。

「最近トイレの落書きが減ったでしょ?モラルが向上したのかなと思ったけど、実は、落書きする場所が、ネット上に移っただけなんです。」という言葉に、なるほど…と思いました。ネット社会における情報モラル教育の重要性を痛感したお話でした。

〒970-0221

いわき市平下高久字原極46-1

TEL 0246-39-2150

FAX 0246-39-2984