夢に向かって、

どんな事にも共に挑戦し、

諦めずに取り組み続ける子

2019年1月の記事一覧

ありがとうございます!!10000アクセス

9月半ばから開設してきた本HPも、約4ヶ月の間に10000アクセスに達することができました。テストページと言うことで大々的なお知らせはしていませんが、平成31年度4月からこちらが学校メインHPに切り替わる予定です。これからも子どもたちの活動をご紹介できるHPでありたいと思います。ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします!!

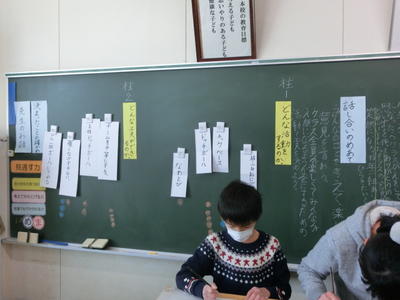

正三角形はどうかくの?

正三角形をどうかくか?3学年の算数です。沢山のかきかたがありますが、一番の早道は、「3辺が等しい!!」という特徴を使うことです。分度器はまだ使えませんので、円の半径を上手く使います。どうしたら「はやく、かんたんに、いつでもできるか?」を考えていきました。

見えない力

3学年理科です。磁石は身近な所に沢山使われていますが、はっきり言えば見えない「磁力」という力が働いている不思議な物体です。

棒磁石を2本くっつけると??磁力はどこが強くなるか?一本だと両側の磁力が強いことは釘を引きつける数で分かります。2本つける、すなわち、それぞれのSとNを真ん中でくっつけてS極N極S極N極という長い磁石を作ると言うことです。そうするとあれ不思議今まで釘をつけていた真ん中のS極N極の接合部分はとたんに釘を引きつけなくなりました!!

簡単に言えば、真ん中で接合する力に磁力が使われ磁石の内側に力が働いていると言うことになります。科学は私たちに驚きと感動、そしてムムムッ?という疑問を与えてくれますね!!

1組だけど3組大好き!!

2学年道徳です。自分たちのクラスのよさを改めて考え、これまで楽しかった学校生活を振り返ります。残念ながら、1組ですが教科書は3組・・・。でもしっかり学んでこころを育てます!!

鼓笛引き継ぎ練習

音楽室から大きな音が聞こえてくるので覗いてみると!!

5年生鼓隊が鼓笛練習を行っていました。きびきびとした動きで仕上がりも順調なようです。伝統をしっかり受け継いで欲しいと思います。

This is my town!

5学年外国語活動です。町にあるいろんな建物を学びます。確認した後は、もちろん楽しいゲームで定着です!!今回のゲームはスーパーマーケットじゃんけん。両側から絵を見て英語で建物の名前を唱えながら近づき、同じカードの前でじゃんけんです。

英語はスラスラ言えても、じゃんけんだけは運任せ??さあ、早く相手の陣地にたどり着けるかな?

きました!!手作りメジャー!!

2年生の教室を覗くと・・。きました。更に長いものを計ることを目指して、手作りメジャー!!

これで、教室の縦や横など簡単に計れそうです。何より、丁寧に計って、友だちと協力して作る経験が、ギャング世代の子どもたちには大切なのです・・・。

初任者研修最終授業

本日は初任者研修の校内研究最後の特別活動の授業を4年2組で行いました。子どもたちの自治的・自発的活動を担任が支援します。

普段の授業とは違い、子どもたちが司会で子どもたちが互いに話し合います。議題は「4年2組ありがとう集会を開こう!!」もうすぐ中学年も卒業、そしてクラス替えもあります。クラス全員が楽しめる集会の計画を立てました。あれ?担任は?そう、子どもたちに任せるため、今日は後ろの方で見守ります!!

最後はみんなで振り返ります。最後に担任登場!!みんなの頑張りを褒めて授業は終わりました。校内の職員で運営する初任者研修の授業はこれですべて終了。担任と共に頑張った子どもたちにも大きな拍手ですね。

卒業理科論文

6年生は、今日実験の予定でしたが、お休みが多く断念・・。

その代わりに、3学期最後にまとめる個人テーマ毎の理科卒業スライド作りをしました。これから、単元にこだわらず、水や空気、食料などこれまで習ったことを横断的にまとめていきます!!

暴風にもマケズ

今朝は風が強く、ほぼ暴風でした・・・。

でも風が少し止んだ大休憩に、子どもたちは元気に外に飛び出しました!!鬼ごっこ、先生と一緒にサッカー、なわとび練習、ひなたぼっこも!!あれ、あの人の山は?

鬼決めをしているようです。靴の順番で鬼を決めます。じゃんけんのようにあいこがないので早く鬼が決まります。子どもは風の子、風ニモマケズですね。ついでにインフルエンザにもマケズとなるといいですね。

教室で。。。

今日は風も強く、感染予防で他クラスとの接触を避けるために、1年生は教室でなわとびのミニ検定会。一人ひとりがみんなの前で跳ぶことで、今までよりも真剣に頑張りました。1年生も本当に大きくなりました!!

磁力

休み時間に6年生の女の子2名がやってきました。

裁縫箱に入っている針入れ。ここにマグネットテープがついているのですが、偶然、友だちの針入れと一緒になったとき、くっつく物とくっつかないものがあり、「マグネットシートに極はあるのか?」という質問でした。

試しに他のマグネットシートを切ってえんぴつにつけると、マグネットシートはぴったり重ならず磁力特有の反発を持って少しずれます。

ここから分かったことは、針入れのマグネットシートには方向を無視して磁力がつけられており、えんぴつにつけたマグネットにはシマウマの模様のようにN極とS極を交互につけているようでした。だから針入れは偶然によって合えば互いにくっつき、合わなければくっつきません。

子どもたちに疑問を投げかけられることは教師として非常に嬉しいことです。子どもと共に学び続けるという氣持ちを忘れずに行きたいと思います。

贅沢

本校はクラス数が多いので、体育館を1クラスだけでつかえることは滅多にありません。体育館を覗いてみると、のびのびと5年のあるクラスがなわとび練習。なわとび練習も佳境に入ってきました。自分の目標に向かって少しでも記録を伸ばしていって欲しいものです。

おかえり2

5年生も久しぶりに登校した子がいました。きょうは、お休みが多くてなかなかできなかった係の活動の計画。久々に友だちに会えて、楽しくて仕方ないッという感じの5年生でした。

おかえり1

月曜日がきました。お休みが多くてお休みになっていたクラスも全部戻ってきました。おかえりなさい。

2年生ではみんな元気に学習に取り組んでいました。長い長さを測ります。1m物差しでも測れない長いものは??そう、友だちと協力して計ります。そして、それでも間に合わないときに、メジャーを使うことの必要感が感じられてくるのです。

やっぱり換気

感染症予防のためにも空気の入れ換えを行っています。ウイルスは見えないけれどそこかしこに浮遊しています。

過去の論文(1961年G.J.Harperらによって発表されたsurvival test with for viruses)に温度を32度、湿度50%で試験をすると6時間後のウイルス生存率は0だったという物があります。適温の中、実生活で可能な50~60%の湿度を保てば、ウイルスが駆逐されるはずなのですが、最近のインフルエンザには高い湿度にも対応能力を持った物が表れているようです。

そうなると、やはり換気して新鮮な空気の中で暮らすしかありません。学校では部屋の温度、湿度、換気、手洗いうがい、マスクの着用、アルコールなどによる消毒、机の配置など考えられる対策を行っています。なんとかインフルエンザなどの感染症に打ち勝っていきたいと思います。休み中の生活にもご注意ください!!

ハンカチ王子も見守っています!!

間違えました…歯磨き王子でした…

おてがみ

1年国語です。誰かに、嬉しかったことや楽しかったことを記した手紙を書きます。

ものを書くときに目的意識や他者意識があることはとても大事です。

だれに?

幼稚園の先生、保育園のとき一緒だったお友達、おじいちゃん

何を?

字が書けるようになったことを教えたい!!

また、会いたいなって伝えたい!!

この間、熱が出たとき迎えにきてくれてありがとうと言いたい!!

さあ、しっかりと自分の気持ちを相手に伝えられるかな?

長縄チャレンジ3年生

体育館を覗いてみると、3年生が個人でのなわとび練習を終え、クラス毎に長縄の記録にチャレンジしていました。本校では2年生までは担任が回してもいいことになっていますが、中学年は子どもたち自身が回さなくてはなりません。また、学年関係なく好記録を出すクラスがあるので3年生といえども学校トップに立つチャンスがあります。さすが3年生、迫力のあるとびっぷりに感心しました!!

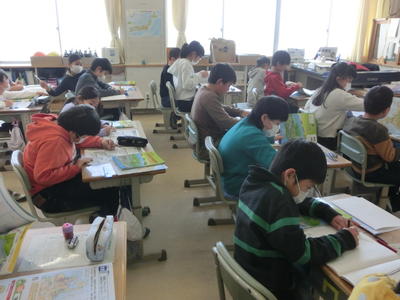

日本の都道府県

4学年社会科です。日本の都道府県を確認したり、福島県の特徴を地図帳で詳しく調べたりしました。中学校の先生と話すと、分数と都道府県はがっちり確認させてください!!とよく言われました。

「JR東北本線?東北新幹線?東北自動車道?」

「あれれ、福島県は群馬県とも接しているね!」

しっかりと県の特徴をつかむことができたかな?

はさみのあーと(2学年図画工作)

はさみで自由に切った形から想像して作品を作ります。思い思いのアイデアでどんな作品に仕上がるかな?モノトーンの作品はシンプルで題名通りアートな作品になりそうです。

冬を楽しもう(1学年生活科)

1学年生活科です。冬を楽しもうの単元で昔やお正月の遊びを学びます。今日は用務員さんに昔の遊びを教えていただきました。ぺった、めんこ遊びです。1年生の力ではなかなかひっくり返りませんので自分たちでルールを考えながら遊びました。昔の遊びもなかなか熱くなるものですね!!

縄跳び

学校では異学年の交流を避け、インフルエンザ罹患の可能性を減らしています。ただ、ずっと教室にいるわけにもいかないので・・・。6年生は縄跳びの検定に向けて練習していました。さすが6年生、いろんな技を上手に跳んでいました。

心を込めて

6年生です。家庭科で、学校プレゼント(内緒ですが・・・。)の雑巾を縫っていました。ミシンのほうが強く頑丈ですが、心を込めて波縫いで・・・。あれあれ、波がかなり大波の男の子・・・?も?

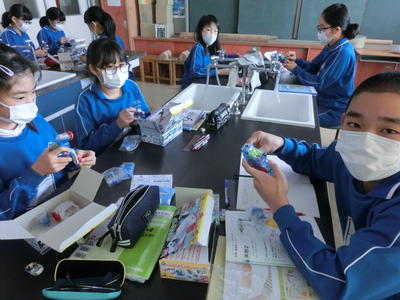

昨日の授業の様子1/22(理科6年)

6学年理科です。6学年理科では電気の学習をしています。電気を作る、電気を使う、ことを学んだ後に、電気をためることを学びます。

実際に使うのは教材用コンデンサ。コンデンサとは電気を蓄えたり放出したりする電子部品です。直流を通さないで絶縁するはたらきもあります。電子回路では必ず使うと言って良いほど、電子機器に欠かせない部品です。ほんの数秒から数分間、理科での実験器具を使うのに必要な電気を蓄え(蓄電)、電気はためて使うことができることを理科室内で学びます。

授業ためた電気が作った電気と同じように使えること、またLEDと豆電球では、LEDの方が効率よく電気をつかえることを一人一人確認しました。

昨日の授業の様子1/22(外国語活動)

昨日の外国語活動の様子です。外国語活動の教科書は、市教委のサーバー内にデジタル化して入っており、アクセスすると歌や動画などが見られるようになっています。プレイルームで常時見られるようにして英語ルーム化する取り組みを外国語担当の先生と進めてきました。

ALT、専科のS先生、そしてデジタル教材!!外国語活動の充実が図られてきています!!

サーバー不調

本日、市教委サーバー不調のため、UP不可能が続きました。本日分UPについては、明日以降のUPとします。10000アクセス目前で残念ですがご了承ください。

なお、心配されるインフルエンザ罹患状況ですが、感染児童拡大の兆しがあります。マスク着用、うがい、手洗いの励行をお願いします。また、体調管理に気をつけ、充分な休養をお願いします。

運動→電気→電気の利用

電気はエネルギーとして様々な物から作られ、逆に様々な別のエネルギーに変換して使うことができます。今日の6学年理科では、自分で回して発電した電気が他のどのような物に変換されていくのか?を個々の実験器具で確認しました。

実験から電気は運動、熱、音、光など別のエネルギーに換えることができること。また、その機器、LEDやブザーなどは電気の流れを逆にすると使用できないことがあること。更に、モーターや豆電球は手回しの手応えが重いことから「電気がかかる?」ことが予想されました。

インフルエンザ罹患状況

厚生労働省によると、18日(金)の時点で約163.5万人が発症し、全国的にインフルエンザの流行が拡大しています。

本校でも、本日インフルエンザ罹患者19名、発熱による欠席17名とその影響を受けています。これ以上罹患者を増やさないために以下のことを参考に感染予防に努めましょう。

〇 飛沫感染、接触感染といった感染経路を断つことが大事です。

・ 人が多く集まる場所から帰ってきたときには

手洗い・うがいを心がけましょう。

・ アルコールを含んだ消毒液で手を消毒するのも効果的です。

・ 普段からの健康管理も重要です。

栄養と睡眠を十分にとり、抵抗力を高めておくことも

インフルエンザの発症を防ぐ効果があります。

〇 また、予防接種も重要です。

・ 予防接種は発症する可能性を減らし、

もし発症しても重い症状になるのを防ぎます。

・ ただしワクチンの効果が持続する期間は、

一般的には5か月ほどです。

・ また、流行するウイルスの型も変わるので、

毎年、定期的に接種することが望まれます。

〇 咳エチケットを心がけましょう!!

〇 部屋の換気をこまめに行いましょう。

どんなに気をつけてもウイルスで感染するインフルエンザ防ぎきれないことがあります。一人一人が感染予防に心がけていきましょう!!

発電

6学年理科です。人は電気をおこすことができるか?から始まり、モーターを逆に使って発電機代わりにすることで発電できることを確かめました。モーターの軸を上手く回し続けられたら・・・。ということで準備していたセットで手回し発電することにしました。

子どもたちの感想はバイオリン型発電(モーターの軸を棒でこすって回す)より格段に安定して発電できる!!ということでした。そうです、人はこのようにして、主にタービンを回すことで発電してきたのです。これから電気のことを沢山学んで行きます!!

漢字・・・。

小学校で習う漢字は何字だか分かりますか?答えは1006字です。漢字というのは不思議なもので、全ての漢字を習うわけではありません。それだけ途方もない数であり、小学校で習うのは、ほんの基本の一部と言うことになります。

5年生は185字の漢字を学びます。今日は新しい単元の漢字を確認し学んでいました。音や訓の読みを覚え、画数や書き順を確かめ、なぞったりそらに書いたり手のひらに書いたり・・・。それでも間違ったり忘れてしまったりします・・・。だから、小学校の学習に漢字の練習は欠かせないのです。

子どもたちと一緒に「夢」の語源を調べてみました。半分から上の部分は羊のただれた赤い目を表し、よく見えないさま。下半分は月を表す夕をワ冠が覆い、闇に覆われることを表しているとのこと・・。確かに夢はいい夢ばかりではありませんがかなり暗い語源にドキリ・・。

子どもたちの夢は「はっきりとは見えないが今に見えてくる物」として応援していきたいと思います。

避難訓練

本日は大休憩時間における避難訓練でした。先生方と一緒にいる授業中とは違い、外で遊んでいたり、図書室で本を借りていたりと動きが様々で子どもたち自身の判断力が要求されます。また、的確に行動するには、情報を聞き逃さないことが大切です。しっかりと聞いて、素早く行動できれば、有事も安心ですね。

運動タイム

今日の大休憩は運動タイム。

各クラス毎に今まで練習してきた長縄の回数を競いました。なわとびは努力や練習、そしてチームワークが実を結ぶスポーツです。今日は一回目でしたが今後順位やランキングが出てくることと思います。運動とそして団結と子どもたちの力が育つよう頑張って取り組んでいきます。

終わった後はしっかり反省会!!何が悪かったのかしっかり考えて、次はさらに記録を伸ばせるといいですね。

冬の遊び

1学年生活科です。冬の遊びで遊びます。とは言っても、正月の遊びがメインになってしまうのですが、今回は羽子板です。今日は風も強くなく穏やかで、羽子板には好適でした。

あれあれ?用務員さんも呼ばれて参加したようです。

わくわく双六

2年生の図画工作科の時間です。今は懐かしくも感じる双六作りです。いざ自分で作ろうと思うとなかなか難しいのが「すごろく」です。

子どもたちは「1回休み」にしたり、二股に分かれたり、自分なりの楽しいすごろくを考えていました。

ピカチュウになれるかな?

6学年理科です。電気を作ること、使うことを学びます。きょうは人力で電気が作れるかを試してみました。

モータの軸を角材にガムテープを巻いた物で上手く回して豆球が点くかどうか・・・。

10万ボルトにはほど遠いものの、ピピ、程度は豆球が点きました。

なわとびとべるかな?

今日は2年生の体育。やっていました。なわとびです。合格者は赤帽子に。多くの子どもたちが赤帽子になっています。なわとびは努力が実るスポーツだと思います。そしてきっかけやコツです。

担任の先生からは後ろ跳びのとき手がだんだん上がることのないようアドバイスがありました。

なんとかクリアしたい!!そんな思いを強くして取り組んで欲しいものです。

おみせやさんごっこをしよう!!

1年国語ではお店屋さんごっこをします。たい、まぐろなど個別の名前とさかな等というまとまった名前を学びます。もちろんお店屋さんごっこなので、特徴を調べたりお薦めの言葉を考えたりします。1年生もずいぶん大きくなりました!!もうすぐ2年生ですね!!

土曜授業日

本日、保護者の皆様に配付しました通り、4月からの来年度(平成31年度)は春の十連休などの影響から授業時数を確保するため、土曜日を三日間、冬休みの一日を授業日とするとの通知が市の教育委員会からありました。

学校でも来年度の行事調整を行っている所ですが様々な面で例年と異なる部分が出てきそうです。子どもたちのために充実した教育課程を目指してきますので、ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。

ギコギコ・・・。

4年生図工です。木工は3年生から行っています。だからみんな木の使い方を知っています。そこはボンドだけじゃつかないよ。。。。うわっ、恐竜の歯、上手く切ったね!!

思い思いの作品が仕上がっていきました。

ジェンカ

1年生の体育です。今日は風が強かったので体育館でなわとびのようでした。覗いてみると・・・。

なわとびは終わって、フォークダンスを行っていました。

♫ 右・右・左・左・前・後・前・前・前 ♫

お馴染みジェンカです。レッツキスというときもありました。ちなみにわたしが子どもの頃は、あの坂本九さんが歌っていました・・・。

1年生、楽しくダンスできましたね!!

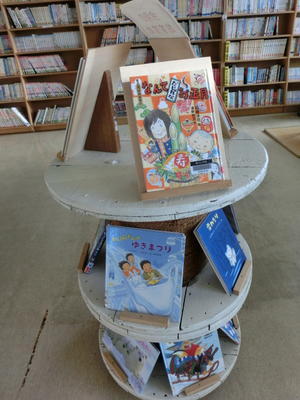

図書館模様替え

昨日、図書ボランティアのみなさん活動があり、図書館の掲示の模様替えを行いました、新しい掲示・飾りは節分&バレンタイン!!

昨日はシステムの不具合で図書の返却・貸出ができませんでした。

子どもたちからは、「えーっ!?」の声・・・。冬休みに読み終えてしまった本を返して、新しい本を早く借りたかったようです。本日は無事システム復旧。賑やかな行列が貸出カウンターにできそうです。

さて、本校には学校司書のH先生が週何回かいらっしゃっていますが、何より嬉しいのは学習に関わる本をテーマを言うだけ(エネルギーの本、日本の民話など)で揃えてくださったり、季節にあった本をセレクトして子どもたちの手に取りやすい場所に展示してくださったり・・。バーチャルな世界が溢れ、なかなか本をじっくり読めない子がいるなか、本校の子どもたちの本好きに大きく貢献してくださっています!!

明日(1月11日(金))はお弁当です!!

明日は6年生がこころの劇場(魔法をすてたマジョリン【劇団四季】)の観劇のためお弁当となります。

こころの劇場は、一般財団法人舞台芸術センターと劇団四季、そして、この趣旨にご賛同いただいた多くの企業や団体のご協力により、2008年より実施して頂いています。

このチャリティープロジェクトでは、全国各地の子どもたちに舞台芸術を通して大切なことを語りかけることを目的としています。アリオスまでの移動があるため、全学年お弁当になります!!よろしくお願いいたします。 <イラスト:fumira.jp>

発育測定

本日と明日の二日間に分けて発育測定を行います。過去、また他校では身体測定、身体計測などと呼ばれることがありますが、目的はもちろん、子どもたちが身体的に健やかに成長しているのかを見定めることにあります。

ちなみに過去には座高の測定もありましたが、測定データを使わないこと等から計測の意味がないとして平成27年をもって廃止されました。(余談ですが、同じく蟯虫卵検査もなくなっています。)

夢にむかって!!2019

「夢」のコーナーが新学期に入ってリニューアルされました。輝くアスリートを紹介することが多いこのコーナー。今回は大谷翔平選手と菊池雄星選手。どちらも甲子園を沸かせた逸材であり、メジャーリーガーです。

夢をあきらめないこと、また、夢を実現した人の持つ、人を助ける、人を支えようとする氣持ちが紹介されています。本HPで使う「氣」もメジャーリーガーの田中将大選手がグラブに刺繍してある「氣持ち」の文字から頂いています。あいさつでも運動でも礼儀でも学習でも・・・何事も突き詰めていくと「意識すること」また「氣持ちを込めること」が重要な意味を持ってきます。子どもたちの今朝の登校のあいさつはこれまでより大きかったと思います。それは始業式でのお話による意識が大きかったと思います。夢にむかって、心・技・体、気持ちや心も大きく育って欲しいものです!!

書きぞめ

本日は書きぞめの会が各クラスでありました。書きぞめといっても、実際にはもう字を書いておりますので、「氣持ちを込めて書を書く会」ということになります。通常、書きぞめは1月2日に新年への気持ちを表す言葉を書き、左義長やどんどやき等で燃やし、燃やした火の粉やけむりが上に行けば行くほど、字が上達するといわれてきました。

もちろん、学校では燃やしません。しっかりと飾って、新年への氣持ちを高めていきます!!

3学期考える「4つのこと」

さて、終業式・始業式には、生徒指導担当の先生から子どもたち全体にお話があります。本日、始業式後にあったお話をお知らせしましょう。

これから、3学期にいつも心にとめて生活に生かすこと

1 たったひとつしかない命を

大切にする

2 友だちと仲良く過ごす

3 自分からすすんであいさつする

4 自分の将来に向かって、

何でも努力する

命はたったひとつ。それぞれひとつしかない命は何よりも大切な物です。また、人の嫌がること、悲しくなることをすることしいてはいじめにもつながって行きます。困った人を助けられる人になること。そして、たったひとつ、自分だけの大切な名前を呼んでくれた人には、とびきりの元気であいさつを返すこと。最後に、今頑張っていることは、決してテストや試験など今だけのことではなく、全ては自分が将来なりたい自分になるための努力。それを忘れず努力すること。

真剣に言葉を聞いていた子どもたちはきっとこの4つのことを目標に3学期を過ごしていける!!と感じました。

第1学期始業式

本日8:20より、第3学期の始業式を行いました。

校長先生からは平成最後の天皇誕生日での天皇陛下のお話から、平成が戦争のない時代であったことというお言葉についてのお話がありました。戦争のない社会、平和な社会が続くためには皆が折り合いをつけ、一人一人が思いやりのこころを持つことが大切であること。また、小さなことを見直し、隣人と仲良く生活し、いじめのない学級を作っていくことが、結果として国と国との争いである戦争をなくしていくことにつながるといったお話にじっと聞き入る子どもたちの姿が見られました。

最後に、校長先生からの冬休みの宿題!!

「一秒に喜ぶあいさつの仕方」

について、

自分がされて嬉しいあいさつをする

自分がされて嫌になるあいさつは

しない

この二つのことに気を付け、明日からの行動で示していこう!!というお話があり、学校全体で、3学期、「嬉しいあいさつ」を考えていこうと思います。

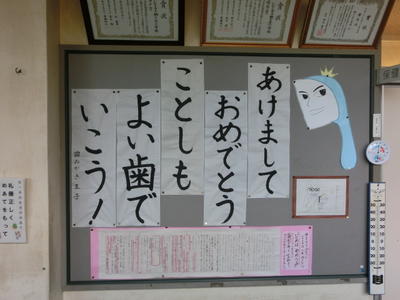

始業式前日

明日は始業式、各教室には子どもたちを迎える言葉が板書されました。

また、干支の飾りや子どもたちからの年賀状の掲示など、新しい年を迎えた喜びを子どもたちと感じたい担任の気持ちが伝わってきます。

そこで、新学期に好スタートを切るために!!

① 今日は早めに休み、

明日しっかり朝ご飯を取って登校しましょう。

② おうちの人と持ち物のチェックをしましょう。

③ 冬休み楽しかったことを振り返り、

3学期や新年への豊富も確かめましょう。

明日から掃除があります。運動着や雑巾、膝当てを忘れずに!!そして、あゆみの印やコメントもよろしくお願いいたします。歯磨き王子も保健室前でお待ちしております!!

明けましておめでとうございます

明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

と、いいましても、学校は4月始まりの3月終わりです。そう、この3学期は暦では新春ですが、学校では年度末に向かって直走る学期となります。さらに、春には平成から新しい時代へと幕が開きます。

子どもたちの学び、成長、来年度への展望、いろいろなことを考えながら、しっかりとまとめをしていく学期となります.子どもたちと職員、一丸となって進んでいきます。ご家庭・地域また、Webを通して郷ヶ丘小学校を応援してくださる方々のさらなるご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。

frame-illust.com

いわき市郷ヶ丘三丁目50-18

TEL 0246-28-1341

FAX 0246-28-1350

令和5年度

ほけんだより

図書館だより

生徒指導

各種計画等

運営委員会

↑

運営委員会にて、所属する会の年間計画を作成する方は、上記のファイルをダウンロードしてお使いください。