夢に向かって、

どんな事にも共に挑戦し、

諦めずに取り組み続ける子

出来事

学校の様子

早いもので、今週木曜日からは6月に入ります。

今日の授業の様子です。小雨が降り続く、すっきりしない日となりましたが、子どもたちは集中して学習に取り組んでいました。

AED講習会

放課後、水泳学習等に備え、消防署の方を講師にお招きし、AED講習会を実施しました。教職員は、心臓マッサージの方法とAEDの使い方について学びました。

陸上競技大会に向けて

種目に分かれての練習が始まる等、陸上競技大会に向けての練習も本格的になってきました。6年生の先生方と一緒に指導していますが、「聴く態度」が素晴らしいので、子どもたちは、どんどん力を伸ばしています。

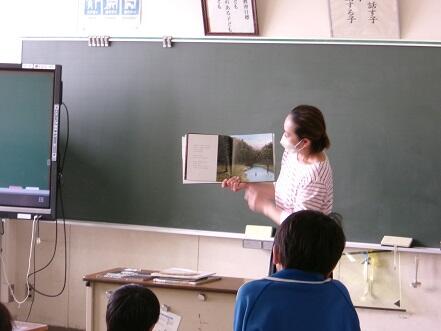

本の読み聞かせ

朝の時間に、図書ボランティアの方々と本校教職員による本の読み聞かせを行いました。真剣な眼差しで集中して聞いていました。読み聞かせは、読書好きの子どもを育てるきっかけとなります。図書ボランティアの方々には、朝早くから本当にありがとうございました。子どもたちは、色々な方々に支えられて成長していることを実感しました。これからもよろしくお願いいたします。

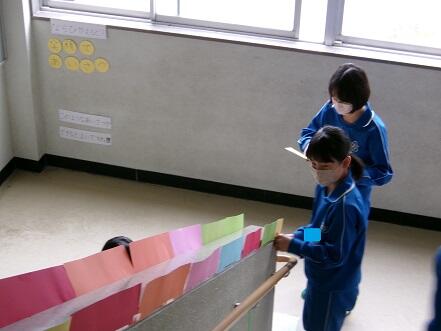

1年生も

運動会が終わり、今週から1年生も清掃開始です。上級生や先生方に清掃の仕方を教えてもらっています。上級生の1年生に対する温かい言葉かけ、率先垂範して清掃に取り組む姿は本当に立派です。上級生から下級生に清掃の仕方がしっかり継承され続けているからこそ、本校の清掃活動が素晴らしいのだと強く感じました。

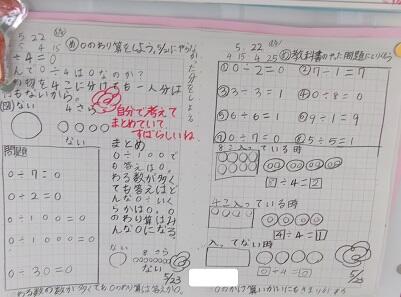

自主学習

3年生の廊下に、自習学習ノートのコピーが掲示されていました。学校での学習とリンクした素晴らしい内容でした。指示されたことをやるのではなく、自ら考えて取り組む自主学習を充実させることは、学力向上や生きる力の伸長に繋がります。

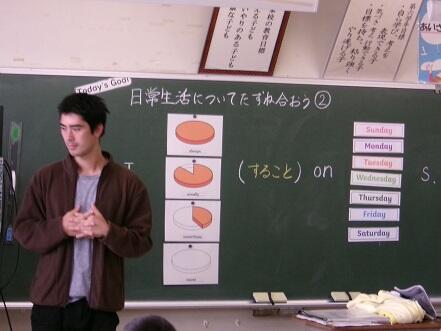

学校の様子

授業の様子です。

運動会の疲れが残っていると思いますが、子どもたちは今日も頑張っていました。一生懸命平仮名の練習に取り組む姿や相手に伝わるように説明する姿、真剣な眼差しで話や説明を聴く姿。今日も、たくさんの素晴らしい姿を見ることができました。

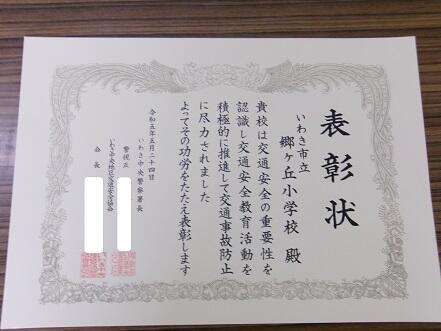

交通安全優良学校

本日、いわきニュータウンセンタービルにおいて、「いわき中央警察署長・いわき中央地区交通安全協会長連名表彰」の「交通安全優良学校」として本校が表彰されました。

保護者の皆様、地域の皆様に見守られ、子どもたちは安全に登下校することができています。本当にありがとうございます。今後も、学校と保護者の皆様、地域の皆様が一枚岩となって、子どもたちの安全を守っていきたいと思います。

クラブ活動

6時間目に、第1回クラブ活動がありました。子どもたちがとても楽しみにしている活動です。今日は、自己紹介をしたり、クラブ長等を決めたり、活動計画について話し合ったりしていました。

防犯教室

2時間目に、外部講師の方をお招きし、「不審者侵入時」における基本的な避難行動を身につけることを目的とした防犯教室を実施しました。命を守るための大切な訓練に、子どもたちは真剣な態度で参加していました。

外部講師の方からは、防犯標語「いかのおすし→いかない のらない おおごえをだす すぐにげる しらせる」等についてご指導していただきました。また、子どもたちへのご指導の後、教職員向けにお話をしていただきました。

いわき市郷ヶ丘三丁目50-18

TEL 0246-28-1341

FAX 0246-28-1350

令和5年度

ほけんだより

図書館だより

生徒指導

各種計画等

運営委員会

↑

運営委員会にて、所属する会の年間計画を作成する方は、上記のファイルをダウンロードしてお使いください。