センターの研修等

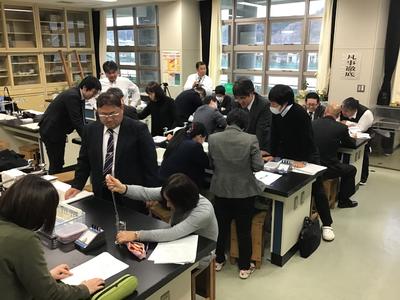

授業力向上講座Ⅲ中学校理科

1月15日(火)授業力向上講座Ⅲ中学校理科をいわき市立中央台南中学校にて開催いたしました。

講師には筑波大学附属中学校より井上 和香先生をお招きし、「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善についてご講義いただきました。

はじめに「深い学び」を実現する授業の在り方についてご講義をいただきました。深い学びを実現するためのポイントや、振り返りの場面の重要性などについてお話いただきました。

また、演習では、中学校の第1分野の分子の大きさ、イオン化傾向、慣性の法則について参加した先生に生徒役になっていただき、実験を通しながら子どもたちにどのように考え方を学ばせていくかについて研修することができました。

参加した先生からは、

「講義の中で井上先生がお話されていたことと自分の考えていたことに多くの共通点をみつけることができた。」

「考えさせるための工夫が、しかけとして教師側にあることが深い学びをさせていくために必要であることがわかった。」

「この講座を毎回楽しみにしています。いつも驚くような教材を持参していただき、自分の授業にも活用させていただいています。」

などの感想が寄せられました。

井上先生、いわき市でのご講義本当にありがとうございました。

特別支援学級等新任担当教員研修②

特別支援学級等新任担当教員研修②

12月26日(水)は体験型経済教育施設(Elem)において、今年度2回目の特別支援新任担当教員研修を実施しました。

午前は「教育課程編成に向けて」、午後は「教育課程編成の実際」をテーマに、講義・演習を行いました。教育支援室指導主事の講義により、受講した先生方は来年度の教育課程編成に向けて法的根拠や学習指導要領に基づいた知識を習得するとともに、演習では参加者どうしがこれまでの使用してきた教材・教具を紹介し合ったり、悩みについてアドバイスし合ったりしました。

受講した先生方の感想をどうぞご覧ください。

「教育課程をじっくり見直す機会になり、自分の中でこうしていきたいという思いをもつことができた」

「昨年度の編成の意図や計算方法がよく理解できないまま進んできたが、どのように編成していけばよいかわかった」

「研修の中にグループ協議を入れていただき、疑問が解消されたり、いろいろな実践が分かったりして、とてもためになった」

「この1年間で『特別支援教育のことを知らなかった自分』から『少し分かる自分』に変化したように思う。教材教具の紹介では、指導に役に立つものばかりで、ぜひ購入したり作成したりしていきたい」等の感想が寄せられました。

各校の特別支援教育の更なる充実に向けて、3学期、そして来年度へ向けて準備が始まっています。

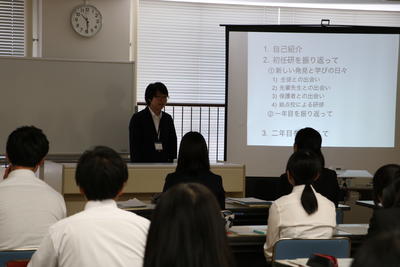

幼稚園新規採用教員研修 一般研修④

12月26日に「幼稚園新規採用教員研修 一般研修④」が行われ、18名の先生が受講しました。今年度採用された幼稚園の先生方にとっては、今回がまとめの研修となります。

はじめに研修調査室長より、今の自分の課題と今後の見通しについての話があり、先生方は指標を元に考えていました。

続いて今年度採用2年目の先輩教諭から多くの実践例や、自身の悩みをどのように解決しているかのお話をいただきました。

午後は、玉川幼稚園の西丸尚代園長先生より、「幼児理解の方法と評価」についてご講義をいただきました。子どもの日々の姿を見取る際には「根気強く接していく」「言動の裏を推測する」ことが大切であるという助言がありました。

最後にこども支援課の総括指導教諭から、2年目に向けての話がありました。参加した先生からは「先生が楽しそうにしていることが、子どもも楽しいと思うことにつながるという話が心に残った」「2年目以降の自分の成長に何が必要なのかが明確になった」などの感想が寄せられました。ご講義いただいた先生方、ありがとうございました。

幼・小・中いずれも冬休みに入りました。2学期、全力で子どもと接してこられた先生方、まずはゆっくり静養され、年明けの3学期、再びたくさんの笑顔とアイディアで、子どもたちの学びを支えていただきたいと思います。

授業力向上講座Ⅲ 中学校国語

12月18日に湯本第一中学校にて「授業力向上講座Ⅲ 中学校国語」を行いました。

講師に、筑波大学附属中学校の岡田幸一先生をお招きし、中学校1年生のクラスで話し合いの授業を行っていただきました。

谷川俊太郎の詩「クリスマス」を教材に、朗読の仕方についてグループで意見を出し合い、まとめていく授業でした。生徒たちは、自らの解釈をもとに話し合い、読み深めていきました。

授業後の講義では、「主体的・対話的で深い学び」について、実践例をもとにお話いただきました。夏目漱石の「坊ちゃん」を使っての授業の紹介などがあり、参加した先生方からは「めあてのもたせ方や話し合うテーマの設定などが大変勉強になった」「少ない指示で子どもをしっかりと学習に向かわせる指導力に感嘆した」「教師のしかけや言葉かけ一つで、子どもたちの学びが変わるということを再認識できた」などの意見が寄せられました。

国語に限らず、どの教科の学びにおいてもあてはまる指導技術や、授業についての考え方を学ぶことができました。岡田先生、貴重な機会をありがとうございました。会場を提供してくださった湯本第一中学校の先生方、お世話になりました。

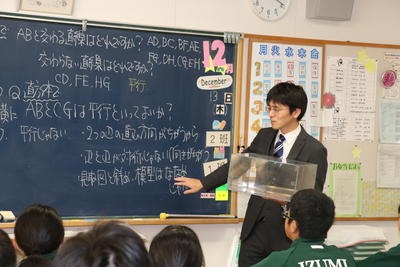

授業力向上講座Ⅲ(中学校数学)

平成30年12月13日(木)泉中学校にて、「授業力向上講座Ⅲ中学校数学」を行いました。

講師には、筑波大学附属中学校の小石沢 勝之先生をお招きし、中学校1年生に対して空間図形の単元での数学の授業を行っていただきました。

本時は、立体図形における直線の平行の位置関係について生徒に考えさせる場面でした。生徒は、これまでの学習で学んだ平行の概念を活かしながら、ねじれの位置にある状態について理由を一生懸命説明しようとしていました。生徒の表現した素直な考えを丁寧に扱うことの大切さを学びました。

授業の後には、「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善について小石沢先生からご講義いただきました。豊富な実践例や理論に裏付けられた貴重なお話から、具体的な授業改善の方法を学ぶことができました。

先生方からは、

「発問の仕方や生徒とのやりとりの仕方などがとても参考になった。同じような機会があったらまた参加したい。」

「感覚で理解できるところを定義して言葉で表現する大切さをとても感じた。ぜひ授業でも行っていきたい。」

「小学校の既習事項と中学校の学習の接続、高等学校への発展まで伺うことができ、日々の授業改善へのアイディアもいただけてよかった。」

といった感想が寄せられました。

参加した先生には、是非本日の学びを実践へとつなげていただければありがたいです。

小石沢先生、本日は本当にありがとうございました。

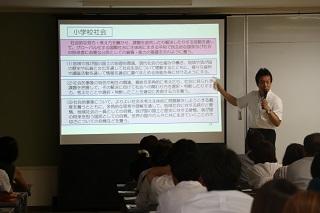

授業力向上講座Ⅲ(小学校社会)

授業力向上講座Ⅲ第三回目は、筑波大学附属小学校から由井薗健先生をお迎えし、小学校社会の講座を実施しました。湯本第一小学校5年生で「公害」の学習で飛び込み授業を行っていただきました。子どもたちが教科書や地図帳、資料集を開きたくなる、調べたくなる「必然性」を生み出すことにより、子どもたちを主体的な学びに導く授業を参観させていただきました。

受講したみなさんの感想をどうぞご覧ください。

・「会話」と「対話」の違いを改めて考えさせられた。

・子どもの「えー」というつぶやきを大切にし、心が動いた瞬間を逃さずに深い対話ができるように心がけたい。

・主体的・対話的という点で漠然としていた点が一つ明確になった。その実現に向けて、どんな実践を重ねていけばよいか、具体的に見えてきたことを実践していきたい。

・子どもの気づきや学びを「子どもの手柄にする」、体と頭と心を使って学習する「汗をかく社会科」という言葉が印象的だった。

・子どもたちが教材と出会った時の反応が印象的だった。教材提示がいかに子どもの心をつかむか、自分事としての学習問題を生み出せるかにつながると感じた。

・「事実的知識を問う学習問題」で終わるのではなく、「概念等に関わる知識を問う学習問題」につなげていく授業を来週からつくっていきたい。

・素晴らしい授業を生でみることの大切さを実感した。本では学ぶことができない由井薗先生の雰囲気を味わうことが出来てよかった。中学校の教員でも大変勉強になる内容ばかりだった。

授業力向上講座Ⅲ(小学校外国語)

12月11日(火)に文部科学省 国立教育政策研究所 教育課程調査官の直山木綿子先生による「授業力向上講座Ⅲ(小学校外国語)」が中央台公民館で行われました。新教材の小学校5・6年生に設定されているSmall Talkには「既習事項の把握」「子どもや学級の実態の把握」「学習集団作り」が大切であり、教師と子どものやりとり、子ども達同士のやりとりが大切であるということを教えていただきました。また言語活動を進めるには、「必然性」「本物を提示すること」「相手意識」の視点が不可欠であるということも教えていただきました。

受講された先生方からは、「子ども達に投げかけ、考えさせ、既習事項を引き出すような授業をやってみたいと思います。」「まずはSmall Talkをすぐに行ってみたいなと思いました。自分の英語に自信がなく話すのが不安でしたが、まずは実践あるのみだと感じました。」などの感想がありました。充実したあっという間の2時間でした。直山先生、お忙しいところ、本当にありがとうございました。

授業力向上講座Ⅲ(小学校音楽)

11月20日(火)は、永崎小学校を会場に授業力向上講座Ⅲ(小学校・音楽)を実施しました。今回の講師は、筑波大学附属小学校平野次郎先生でした。心地よいピアノの響きに引き込まれながら授業がスタート。平野先生の伴奏や問いかけに、永崎小学校3年生がのびのびと歌い、考え、個性豊かに表現する音楽の楽しさを実感できる授業を参観することができました。

講義・演習では、新学習指導要領の主旨に触れながら先生方も演奏を行いました。平野先生に導かれ、先生方も個性を引き出される場面がいくつも見られました。

子どもたちも先生方も、笑顔いっぱいの「楽しい音楽の時間」を共有しました。ぜひ、先生方の感想をご覧ください。

・「このようにできないといけない」「こうあるべき」「全員同じくすべき」のような、こり固まった教師自身の自己満足に陥ってはいけないと痛感した。

・「音楽は楽しめることが大切という先生の言葉に時数や評価に追われ過ぎていたことに気づいた」

・「新しい学習指導要領に向けた教師としての心構え、役割、学ばせ方がとても参考になった」

・「常時活動のアイディアをたくさん教えていただき、明日からの授業ですぐに実践したいと思った」

・「音楽の授業だけでなく、生徒と向き合う場合、やはり安心感や認めてもらうような場が必要だと感じた」

・「音楽の飛び込み授業を見たのは初めてだったが、たくさんの先生方に見ていただきたいと思った」

授業力向上講座Ⅲを今後もどうぞご期待ください!

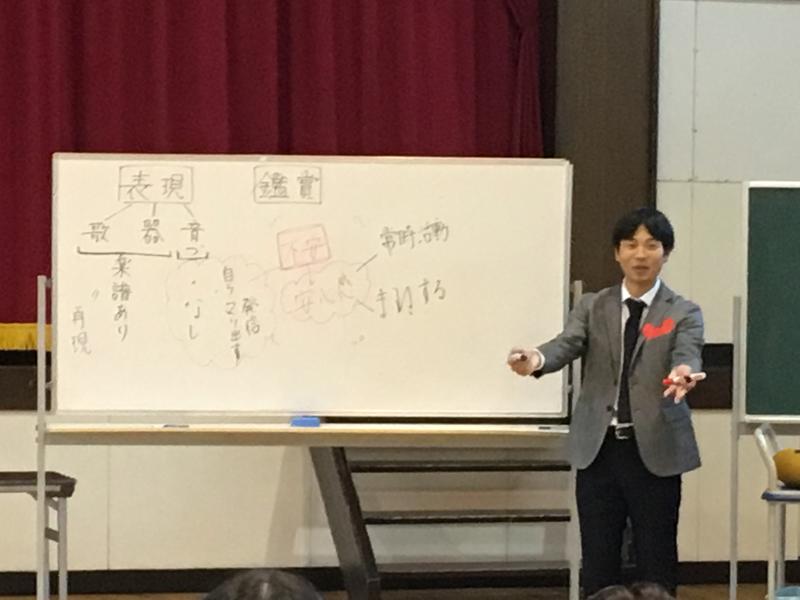

授業力向上講座Ⅲ(小学校図工)

11月15日(木)からいよいよ今年度の授業力向上講座Ⅲがスタートしました。初回は筑波大学附属小学校から仲嶺盛之先生をお迎えして小学校図工の講座でした。今回は豊間小学校を会場に、前半は5年生「鑑賞」の飛び込み授業、後半は「『主体的・対話的で深い学び』の視点からの授業改善」をテーマに講義・演習を行いました。

授業でも、演習でも、子どもたちや先生方の笑顔が絶えない研修会でした。受講した先生方の感動をぜひご覧ください。

「シンプルな形と色から何に見えるのかを子どもたちから先生が引き出している授業に、素直に素晴らしいと思った」

「なかなかできない子に『できたと思う瞬間は必ずやってくるから・・・大丈夫!』この言葉がその子の力になったと思う」

「仲嶺先生の子どもに対する言葉かけや態度、表情など、図工のアイディアや題材以外にも学ぶべき所がたくさんあり、今後の自分の教師人生にとてもプラスになる研修だった」

「講義の中でのICTの活用法や深い学びに向かうための考え方など、すべてが参考になるもので、充実した研修だった」

「来年も参加します」「楽しい講義・演習だったのに、この人数ではもったいない」という声もいただいています。

授業力向上講座Ⅲは2月まで続きます。本日1・2月の研修申込みを発送しましたので、先生方、ぜひご参加ください。

専門研修 保幼小連携講座

11月14日に藤原小学校を会場に「保幼小連携講座」が行われ、約40名の保幼小中の先生方が参加しました。

まず、藤原小の1年生と藤原幼稚園の年長児による生活科の授業を参観しました。

その後、実践発表、グループ協議と続きました。

この講座は例年、異なる校種の先生方が集まって意見交換ができる数少ない機会です。参加した先生方からは「つながりを大切にするためにはやはり、情報の共有が重要であると感じた」「活動の中に、園児が小学校に上がって安心して過ごせる工夫がたくさんあると感じた」などの感想が寄せられました。

子どもを、保・幼・小・中の「点」で考えるのではなく、それらをつないだ「線」として発達や学びを考えていくことの大切さに気づくことができた研修でした。授業提供、実践発表をしてくださった藤原小・幼ならびに田人保育所の先生方、本当にありがとうございました。

幼稚園新規採用教員研修「幼稚園訪問研修」

10月12日に「幼稚園訪問研修」がすずかけ幼稚園を会場として行われ、11名の先生方が参加しました。

はじめに園長先生より園の概要についてのお話があり、その後は3つのクラスに分かれての保育補助・参観となりました。

先輩の先生方の学級経営や、園児との接し方などから、多くのことを学べた研修となりました。参加した先生からは「経験豊かな先輩方の保育を見ることで、自分の改善しなければならない部分に気づくことができた」「自分の園と比べながら雰囲気や園児の様子、環境などを学ぶことができた」などの感想が寄せられました。

協議に入ってくださった先輩の先生からは「一年目は自分もできないこと、分からないことばかりで悩むこともあった。だけど、周りの先生方にどんどん質問したり、助けを求めたりしながら、少しずつできるようになってきた。皆さんも、絶対一人では悩まないで」という励ましのお言葉をいただきました。

お忙しい中、今回の訪問研修を受け入れてくださったすずかけ幼稚園の先生方、本当にありがとうございました。

不登校対策講座

10月11日に不登校対策講座が行われました。今年度も国立教育政策研究所の中野 澄先生にご講義をいただき、「不登校の取組に関する2つの視点と具体策」について、資料やデータをもとに具体的に説明していただきました。

講義では「未然防止は日常の取り組みそのもの」であり、現状に満足せずに常に自分の教育活動をチェックすることが大切であることや、不登校に関するグラフから見えてくる学校の現状や課題を把握し、それにあわせてどのように取り組んでいけばよいかについて分かりやすく説明がありました。

受講した先生方からは、「自分の学級経営を見直して、目立たない子に対しても自己存在感を与えていきたいと思った」「不登校児童の個別指導とあわせて、学級全体を見ていけるようにしていきたい」「同僚の先生方の複数の目をもって、目立たない生徒への声かけの場、ほめる場、頑張りを認める場をつくっていくことが大切だということに気付いた」「一つ一つ自分の指導の仕方をチェックし、これからよりよい学級づくりに努めて行こうと思った」などの感想が見られました。

今回の講義内容を、先生方の今後の学級経営や生徒指導に役立てていただき、不登校の未然防止の一助になればと思います。

特別支援学校参観講座【県教委共催】

特別支援学校参観講座【県教委共催】

10月5日(金)は県立いわき支援学校を会場に「特別支援学校参観講座」を実施しました。小中学校併せて60名の先生方が参加しました。

午前中は「特別支援教育の現状について」というテーマで県教育庁いわき教育事務所指導主事による講義、続いて中学部、高等部の授業参観を通して個に応じた授業の実際について研修を行いました。

午後は「個に応じた支援のあり方と進め方」について、教育支援室指導主事の指導のもとで参加者が協議を行いました。

さらに、「個に応じた学習指導の進め方と教材・教具の工夫」をテーマに、インクルーシブ教育システム推進センター柳澤亜希子先生による講演を聴き、参加者は研修を深めました。

参加者からは、「実際に特別支援学校の授業を参観することができ、授業中の雰囲気、生徒の表情、教師の関わり方を生で見て勉強できる貴重な経験だった」「多数の具体例を示していただき、特別支援学校の生徒だけでなく通常学級の子ども達への関わり方にも生かせることが多く、深い学びを得ることができた」「個別の教育支援計画、指導計画の活用と課題について、他校の先生方とも協議することができ、今後の手助けとなった」等の感想が寄せられました。

ぜひ、各学校での実践につなげていただきたいと願っています。

授業力向上講座Ⅱ(小中体育・保健体育)

9月26日に授業力向上講座Ⅱ(小中体育・保健体育)が平体育館で行われました。今回はエクスプレッションD.S.の神永 宰良 先生から創作ダンスにおける授業展開についてご講義をいただきました。

手・足・胸の3種類のダンスパターンを覚えてそれを組み合わせることにより、4つの曲をつくり上げていくという手法だったので、先生方もとても取り組みやすく、授業にもそのまま活用できると感じていたようです。参加された先生方は、組み合わせを工夫して実際にダンスができるようになった時には、思いっきり喜びを肌で感じていました。また、ダンスに効果的なストレッチの仕方も実際に体験しました。

参加された先生からは、「一つ一つの内容がすぐに実践で活用できるものばかりで、今後予定しているダンスの授業に活用していきたい」「授業でどのようにステップを教えたら良いか、また子ども達の意欲をどう喚起するかよく分かった」「今年度のダンスの授業にしっかり生かして、【表現力】【自主性】を育めるようにしていきたい」などの感想が見られました。

ぜひ今回習ったことを授業で実践していただき、表現することの喜びを子ども達に味わわせていただければと思います。

道徳教育実践講座

9月26日(水)に、赤井中学校を会場として「道徳教育実践講座」が行われ、28名の先生方が参加しました。

まず、1年生の授業を参観し、その後、小中の先生方が混ざってのグループ協議を行いました。

受講した先生方からは「実際の授業を参観することができ、そこから気づく点がたくさんあってよかった」「子どもが自分の意見を安心していえるような雰囲気作りや、評価を意識したワークシートの積み重ねが参考になった」などの感想が寄せられました。

協議は、ワールドカフェ方式で進めました。写真に写っているテーブルのような台は段ボール製のボードで、出された意見やキーワードを自由に書き込みながら話し合うことができるツールです。

会場校としてご協力いただいた赤井中学校の皆様、授業を提供してくださった先生、本当にありがとうございました。

学校組織マネジメント講座

9月19日(水)、学校組織マネジメント講座を実施しました。33名の先生が参加しました。

総合教育センター指導主事が「会議・打ち合わせ・研修の進め方」として講座を進めました。傾聴の仕方、ファシリテーションスキルを踏まえた会議の運営等、演習を多くして実践的な講座内容で進めました。

受講者からは「ミドルリーダーとして、ファシリテーションスキルを生かして会議を進めていきたい」「傾聴の大切さを再認識できたので、意識したい」「演習内容はすぐに実践できるものなので、自校でも取り組んでいきたい」等の感想が寄せられました。

「働き方改革」はどの職場でも課題です。会議の内容・方法を精選していく事で、限られた時間で効果を上げていけるよう、研修を生かしていただきたいと思います。

ICT活用講座③④⑤⑥(デジタル教科書基本)

9月3・7・13・14日には、ICT活用講座(デジタル教科書基本)が行われました。2学期より各学校に導入されたデジタル教科書の基本的な操作方法について、教科書会社の方に来ていただき、具体的に説明をしていただきました。

以前から各学校にあったデジタル教科書ですが、日々進歩しており、先生方が子ども達に分かりやすい授業ができるような工夫が多く盛り込まれています。参加された先生方も一つ一つ説明を受けながら実際に操作してみることにより、使い方を理解し、自分だったらこう活用したいという見通しを持つことができたようです。また、講座では新しいプロジェクターの使い方についても、業者の方に説明をしていただきました。

参加された先生方からは、「新しいデジタル教科書は、さらに使える機能が増えていて驚いた」「あらためて使用法を聞いて、様々な活用の仕方が理解できた」「デジタル教科書の使い方を工夫しながら学力向上に努めていきたい」などの感想が聞かれました。

先生方にはICT環境を積極的に活用していただき、今までよりもさらに教育効果を高めていただきたいと思います。

専門研修「図書館教育講座」

9月7日(金)に青山学院女子短期大学教授である堀川照代先生をお招きして、専門研修「図書館教育講座」が行われました。

講義の前半では「学校図書館の機能の充実と活用」と題して、情報活用能力を育成するためには計画的・段階的に子どもへの指導が行われることが望ましいということ、そのためには学校図書館の活用がとても重要であるということなどの説明がありました。

後半は、学校司書と小中の先生方でのグループ協議が行われ、それぞれの立場での意見交換や情報共有がなされました。

参加した先生方からは「司書教諭と学校司書の役割が明確になった」「授業等でこれまで以上に学校司書との連携を図っていきたい」などの感想が寄せられました。市内すべての小中学校に学校司書が関われているというのは、他の自治体と比べても大変恵まれた環境にありますので、ぜひ積極的に活用してほしいと思います。

キャリア教育講座

8月23日(木)はキャリア教育講座を実施しました。免許状更新講習者を含む、51名が参加しました。ジュニアアチーブメント日本から佐川秀雄先生を講師として、講義演習を進めました。

午前中はまず「経済教育の進め方①」として、経済教育活動とキャリア教育の関連をCAPSプログラムの演習と共に学びました。午後は、総合教育センター指導主事が「いわき市キャリア教育概論」の講義を進めました。その後、再び佐川先生に「経済教育の進め方②」の演習を進めていただきました。

研修者からは「経済教育からキャリア教育を推進していくことの効果がわかった」「選択・意思決定の大切さがわかったので、授業場面で取り入れていきたい」「自校のキャリア教育を見直していきたい」等の感想が寄せられました。

本講座を受講された先生の学校では、CAPSをはじめとした経済教育のプログラムを実施することも可能です。希望される場合、総合教育センター研修調査室へご連絡ください。

カウンセリング基礎講座

8月20日(月)カウンセリング基礎講座を実施いたしました。

午前の部は、NPO法人子どもの家統括であり、臨床発達心理士の

阿邊 智 先生から「カウンセリング・マインドを生かした児童・生徒・保護者への対応」と題して講義・演習を行なっていただきました。

カウンセリングのポイントについて「早期発見」「支援・対応」「未然防止」を踏まえてお話をしていただきました。

学校におけるカウンセリングマインドにおいて傾聴すること、共感の必要性について学ぶことができました。

午後の部は、福島大学大学院人間発達文化研究科 教授 生島 浩 先生から「不登校・いじめ・非行等への対応 ー保護者への支援を含めてー」と題でこ講義いただきました。

少年非行への対応、ITや発達障害に関連した問題について、専門的な見識から具体的な対応策をご示唆いただきました。

阿邊先生、生島先生、本当にありがとうございました。

教頭実務研修③

8月17日(金)は教頭実務研修③が実施されました。市内の全小・中学校の教頭先生が研修に参加しました。

最初に鯨岡管理主事より「学校管理全般」について、確実な学校運営についてお話がありました。2学期の学校運営に向けて、きめ細かく確認していくことができました。

続いて、ウィネスジャパンコーチング&コンサルティング の大野 宏先生をお招きし、「学校教育課題解決に向けた教頭の役割」と題して講義・演習を行いました。コーチング・スキルを身につけるための具体的なお話や演習から多くのことを学ぶことができました。研修者からは、「相手がもっている答えを引き出せるようにするにはどうすればよいかコーチングの手法でどのように迫っていければよいのかが具体的にわかった。」「若い先生方の心に火をつける「やる気」を育てるコーチングを活用していきたい。」といった感想が聞かれました。

大野先生、本当にありがとうございました。

発達障がい教育講座

8月7日(火)は中央台公民館において発達障がい教育講座を実施しました。この講座は、発達障がいが疑われる児童生徒の困り感を理解し、通常学級においてどのように支援すべきか、学校と関係機関の連携をどのように進めるべきかについて研修を深めることを目的としており、市内小中学校及び市立保育所、私立幼稚園の先生方にもご参加いただきました。

午前中は、教育支援室指導主事が講義を行い、先生方は実態把握から実際の支援まで、法律に基づいた特別支援教育の在り方について学びました。

午後からは、星槎名古屋中学校の安部雅昭校長先生を講師に、「通常学級における特別支援教育の進め方」について研修を行いました。先生方は安部先生に出された課題に取り組みながら、子どもたちの困り感と同じような感覚を体験しました。

受講者からは、「特別支援に関する法律について、大変勉強になった。学校で他の先生にも伝えたい」「演習で実際に困難さを体験することで、子どもが感じている大変さを実感することができた。子どもの困難さに寄り添って、仮説を立てて指導していきたい」「2学期には学校でもコンプリメントシャワーを大切にしていきたい」との感想があげられました。

プログラミング教育講座

8月22日(水)に「プログラミング教育講座」が行われ、小学校の20名の先生が受講しました。前半は埼玉大学の山本利一先生と協力企業の方をお招きし、プログラミング教育について、レゴマインドストームというロボットを使いながら教えていただきました。算数の既習事項を用いて走行距離のプログラムを設定したり、ペアで相談しながら課題を解決していく活動を行いました。「目の前の課題を整理し、どう解決していくか」を考えることそのものが、プログラミング教育であるといえます。

後半は「プログラミング教育の推進」としてセンター指導主事による講義がありました。なぜ必修化となるのか、子どもに何を教えていくのかなどについて説明がありました。

受講した先生からは「どの教科のどのような力をつけさせるためにどの場面で活用するのが望ましいのか、などを考えていくのが大切だと分かった」「子どもたちに問題を順序だてて考えさせるような、普段の授業でも役立てられる部分もあり勉強になった」「今後の方向性が見え、非常に参考になった。まず何から取り組めばよいのか示していただけたので、二学期からすぐにでも取り組んで生きたい」などの感想が寄せられました。2020年度から効果的な授業を展開していくために、正しい認識をもって指導にあたっていくことが望まれています。

放射線等に関する教育研修 《県との共催》

8月21日(火)に「放射線等に関する教育研修」が行われ、市内すべての小中学校から代表の先生方が受講しました。午前中は研修調査室長と市放射線健康管理センター主事が、「本市の放射線教育の計画」ついての講義といわき市が今年度新たに購入した教材「霧箱セット」により、身近な物質から出ている放射線を実際に見ていただきました。

★霧箱実験セット、遮へい実験セット、貸し出し可能です。全校に資料をお渡ししました。(いわき市保健所総務課)

★放射線測定器はかるくん、遮へい実験セット、貸し出ししています。(総合教育センター)

続いて県教育庁義務教育課指導主事が、「福島県の放射線教育の現状」についての講義を行い、その中で先生方の指導上の悩みや疑問について情報提供をしました。

午後からは「科学的な理解を進める放射線教育」と題して、日本科学技術振興財団の掛布智久先生と加藤太一先生により講義・演習が行われました。線量計を用いて放射線測定をしたり、放射線がある環境の中でどう行動するかをケーススタディしたりして、放射線教育の授業をどう進めていくかを研修しました。

受講者からは「霧箱や遮へいの実験教材の貸し出しやケーススタディ、Duo×Duo(開発教材)等、今後生かせる情報ばかりだった」「学校によい資料が配られているのに、今まで活用しなかったのがもったいなかった」「安全性の判断について、教師は中立的立場を保つことを念頭において授業をしたい」などの感想が寄せられました。

一日の研修を通して、放射線等についての正しい知識を教えることの必要性、防災教育と関連させた指導、子どもに「自ら考え、判断し、行動する力を育む」ことが大切であるということを先生方が改めて認識する機会になりました。

道徳主任等研修【県との共催】

8月17日に道徳主任等研修が行われました。午前中の講義では、小・中で順次スタートの「特別の教科 道徳」についての基本的な事柄を確認するとともに、道徳科の充実に向けてのポイントや、道徳教育推進教師の役割について学びました。

また現場の先生に、自校での道徳教育の取り組みや、推進教師としての実践について発表をしていただきました。

午後の講義では、授業スタンダードの視点から、道徳科の指導と評価の一体化について、具体的な事例をもとに義務教育課の指導主事より行政説明がありました。また通知表の所見の例をもとに、改善すべき点をグループで協議し、道徳の評価のあり方について考えました。

研修者からは、「評価についての視点が明確になった」「道徳推進教師としてこれから行っていくことが明らかになった」「小中学校間での情報交換ができてよかった」などの感想が見られました。

今回の研修で学んだことをもとに、各学校において特別の教科道徳を推進し、道徳教育をより一層充実させていただければと思います。

児童生徒理解教育実践講座

児童生徒理解教育実践講座を実施しました。

午前の部は、上級教育カウンセラーの二瓶重和先生を講師にお招きし、「人間関係づくりの技法を活かした学級づくり・授業づくり」について、講義・演習をしていただきました。

「構成的グループエンカウンター(SGE)」「プロジェクトアドベンチャー(PA)」に取り組みました。

午後の部は、茨城大学大学院の金丸隆太先生を講師にお招きし、「いじめ防止への取り組み」について、講義・演習をしていただきました。

スクールカウンセラーのご経験をもとに、様々な事例を紹介していただきながら、ご講義くださいました。

本日の講義をもとに、夏季休業明け、児童生徒の理解に本日の研修を役立てていただき、SGEやSST、PA等を効果的に取り入れよりよい学級づくりに活かしていただければと思います

授業力向上講座Ⅱ 小中図工美術

8月10日(金)に「授業力向上講座Ⅱ 小中図工美術」が行われました。まず、センター指導主事による講義があり、新指導要領についてのポイントなどについての説明がありました。

次に、参加された先生方が「鳥獣戯画」を題材に模擬授業に取り組みました。タブレットPCを使って発想を広げ、それをもとに自分なりのアレンジを加えて、画用紙に鳥獣戯画を表現しました。普段の授業で子どもたちを教えている先生方も、真剣に作品づくりに取り組んでいました。また最後には先生方の作品を横につなげて、世界に一つだけの鳥獣戯画を完成させ、鑑賞を行いました。

参加した先生方からは「苦手意識のあるパソコン操作だったが、自分の思いを自由に表現できる楽しさを体感することができた」「構想の段階にPCを導入するのはとても効果的だと実感した」「作品をつなげて鑑賞するのもとても楽しく、みなさんの作品を興味深く鑑賞することができた」などの感想が寄せられました。新指導要領では図工・美術においてもICT機器の活用について言及されており、時代に沿った手段として、また、児童生徒の学びの補助として、活用していくことが求められています。「最古の漫画」といわれる鳥獣戯画と、現代の機器との組み合わせから、楽しい作品が生まれる講義となりました。

新規幼稚園教員研修「一般研修②③」

8月7日(火)に新規幼稚園教員研修「一般研修②③」が行われました。まず、センター指導主事による講義「障がいのある園児の理解と指導」、次にこども支援課総括指導教諭による講義「指導案等について」「保育参観・懇談会について」がありました。

続いて市内幼稚園指導員の先生によるリズム遊びや、身近な材料での制作の演習がありました。

参加した先生方からは「支援の必要な園児へ、写真を使って分かりやすくしたり、言葉かけを工夫したりしていきたい」「保育参観後の懇談会で話すポイントを知ることができた」「遊びや制作のレパートリーが増えたので、2学期に早速実践したい」などの感想が寄せられました。ご講義いただいた先生方、本当にありがとうございました。

経験者研修Ⅱ教科指導研修①②

8月1日(水)、8月9日(木)に、経験者研修Ⅱ教科指導研修①②を実施しました。

2学期に授業研究を実施する各教科についての指導案を作成し、模擬授業を行う研修です。研修者の先生は教師と児童生徒役に役割を分担し、導入~展開~終末と、各自の課題を解決するために模擬授業に取り組まれていました。

最後に総合教育センター研修調査室長が、「2学期の授業実践に向けて」の講義を行いました。

限られた時間での研修でしたが、本研修での学びを大いに生かしていただきたいと思います。

授業力向上講座ⅠⅡ(中学校:国語・社会・数学・理科)

8月8日(水)に、授業力向上講座ⅠⅡ(中学校:国語・社会・数学・理科)を実施しました。

講座Ⅰ(基礎)では、各教科に造詣の深い市内の校長先生、学校教育課指導主事が講師となり「教科の本質に迫る授業の設計」として、講義・演習を行いました。

講座Ⅱ(実践)では、優れた実践を積み重ねておられる市内の先生方を講師として「教科の本質に迫る授業の展開」として、講義、模擬授業、演習、協議などを行いました。

受講者からは「次期学習指導要領について、理解を深めることができました」「教材分析の重要性を再確認できました」「生徒の目線に立って、学習計画を検討することができました」「単元計画の検討を、夏休みの内に進めていきたいです」等の感想が多く見られました。

本日の先生方の学びを、生徒の主体的・対話的で深い学びにつなげていくことを期待しています。

授業改善講座

8月6日(月)には、授業改善講座を実施しました。昨年度まで文部科学省所長中等教育局視学官を務められていた、国士舘大学教授 澤井陽介先生を講師としてお招きし、実施しました。

澤井先生には「授業の見方-主体的・対話的で深い学びの授業改善のテーマで講義いただきました。新学習指導要領の全体像をつかむこと、授業改善の視点を考えることを大きな柱として、各教科の指導要領の目標について、見方・考え方について、授業改善の柱としての主体的・対話的で深い学びについてわかりやすくお話をいただきました。

受講者からは「新学習指導要領に書かれている内容、読み方について知ることができました」「見方・考え方を働かせるように授業改善していけるよう努力したいと思います」「これからの授業をどのように改善していけばよいのかを今日の研修で考えることができました」等の感想が見られました。

移行期間に入ったこの時期に澤井先生の説明を聞くことができて、参加された先生は2学期以降の授業改善への見通しが持てたのではないかと思います。

授業力向上講座Ⅰ・Ⅱ 小学校外国語

8月2日(木)、3日(金)の二日間にわたり「授業力向上講座Ⅰ・Ⅱ 小学校外国語」が行われました。市内の英語推進リーダーの先生を講師として、小学校の先生方が外国語の授業の進め方や実際の活動について学びました。

絵本を用いての授業作りや、身につけさせたい単語や会話文を子どもが楽しみながら取り組むための仕掛け作りなどを、たくさん学べた二日間でした。受講した先生からは「いろいろな方法や手立てがあり、とても勉強になった」「研修の前後で、外国語の授業に対する意識が大きく変わった」などの感想が挙げられました。

2020年度からの本格実施に向け、今回受講した先生方には各勤務校において伝達講習を実施していただくことになります。子どもも先生も、楽しみながらコミュニケーション能力を高めていけることが何よりです。なお、12月には文部科学省教科調査官の直山木綿子先生をお招きしての「授業力向上講座Ⅲ」も予定しています。

授業力向上講座ⅠⅡ中学校英語

8月2日・3日に授業力向上講座Ⅰ・Ⅱ中学校英語が行われました。中学校の英語教諭を対象にして、すべて英語で書かれた資料・教具をもとに、講師の先生も英語で講義を行いました。All Englishでの講義でしたが、参加された先生方は説明を注意深く聞きながら、意欲的に参加し、英語による授業の進め方を学んでいました。研修者からは、「数多くの実践例や具体例が盛り込まれていたので、来学期からの授業に生かせると思いました」「生徒からの視点で授業のアプローチの方法を学ぶことができました」「これからの授業で取り入れていきたい方法がたくさんあり、大変参考になりました」などの感想が聞かれました。

今後の授業を進める際に大いに活用していただければと思います。

学校教育相談講座

7月26日(木)は学校教育相談講座を実施しました。会場のいわき市体験型経済教育施設Elemはほぼ満席になりました。

午前中は教育支援室指導主事が「教育相談の進め方と生かし方」というテーマで講義・演習を行いました。参加した先生方からは、「約30分間のケース会議でこんなに情報収集や対応策の検討ができるとは」「学校全体で対応する大切さを実感した」との声が寄せられました。

午後の講義・演習「教育相談・生徒指導を生かした児童生徒理解」では、山形県天童市からFR教育臨床研究所の花輪敏男先生をお迎えして、不登校児童・生徒への対応について研修しました。不登校児童・生徒やその保護者と真正面から向き合ってきた花輪先生の実践に基づいた、「学校復帰」への導き方について学びました。児童・生徒と関わるうえでは困難なことも多かったことでしょうが、花輪先生のユーモアたっぷりの語り口に、参加者は自然に笑顔になり、共感と納得でうなずく場面がたくさんありました。研修を終えて「不登校生への対応でずっと悩んでいたが、光が見えた気がする。」「スモールステップの技術をこれから生かしたい」「本人が意志決定する機会や本人の気持ちを尊重する場面を教師が意図的に作ってあげることが大切だと思った」との感想があげられました。

今回の研修が、受講された先生方にとっても心のガソリン(エネルギー)になることを願っています。

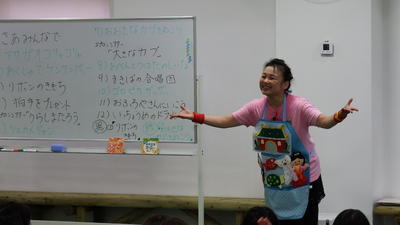

幼児教育講座②

7月30日(月)に乳幼児教育研究所 内田 順子先生においできただき、「園児がよろこぶ 手遊び・エプロンシアター」というテーマで、お話していただきました。

内田先生からは、具体的に手遊びやエプロンシアターのたくさんの実演を楽しく見せていただきました。参加者からも「すぐに実践できるような歌・手遊びが参考になった」や「保育に必要な笑顔の大切さを改めて感じた」などの声が多く聞かれました。

また、手遊びを子どもたちといっしょに行うことで、子どもたちの表現力を育んだり、コミュニケーション能力を高めたりすることにも大変有効であるということもわかりました。

内田先生本当にありがとうございました。

幼児教育講座①

7月30日(月)明星大学教育学部 井上先生においでいただき、幼児教育講座①を開催いたしました。

井上先生からは、「今、保育に求められていること」をテーマにお話をいただきました。現在の教育課題やこれからの教育で目指すものについてわかりやすくご講義していだだきました。豊富なご経験をもとに、多くの資料を用いながら、保護者との関わり方も含めてお話していただきました。

参加者からは、「自分たちの保育をもう一度見直して、子どもたちの育ち・保護者支援へとつなげていきたい」「社会の変化や子どもの姿の変化に対応していくことの大切さを改めて感じた」などの感想がみられました。

井上先生本当にありがとうございました。

校長実務研修③教頭実務研修②

7月27日は、「校長実務研修」「教頭実務研修」を実施しました。

まずはじめに、学校教育課管理主事より「教職員の資質・能力の向上とメンタルヘルス」について講義がありました。

続いて、総合教育センター研修調査室長が「キャリア教育における管理職の役割」について、講義・演習を行いました。

午前中の最後は、いわき市消費生活センターコーディネーター田崎様より「消費生活と管理職の役割」についてご講義をいただきました。児童生徒を取り巻く消費する際のトラブルやインターネットに関わるトラブルなど、最新の問題について具体的にご説明いただきました。

午後は、チームスキル研究所所長 田中 信 先生を講師として「組織マネジメントと管理職の役割」として、ご講義をいただきました。個人の思考タイプを通した演習を行いました。個人の特性を活かし、どう人材育成を図っていくか、学びの多い演習となりました。

田中先生、本当にありがとうございました。

特別支援学級等新任担当教員研修①

7月30日(月)はいわき市総合教育センターにおいて特別支援学級等新任担当研修①を実施しました。

今年度、特別支援学級や通級指導教室を担当した先生方が参加し、午前中は教育支援室長による講義・協議で1学期の授業について振り返りました。午後は教育支援室指導主事による講義・演習「個に応じた授業づくりに向けて」を行いました。

参加した先生方からは、「初めて特別支援学級を担任した教員同士で悩みや課題を共有することにより、『これをやってみよう』という思いをもつことができた」「法規や学習指導要領について、分かりやすく解説していただき勉強になった」「自立活動6区分27項目から個別の教育支援計画、個別の指導計画への生かし方がよく分かった」等の感想が寄せられました。

夏休みはまだ前半ですが、先生方は2学期のよりよい指導について準備を始めています。

授業力向上講座ⅠⅡ(小学校国語)

7月30日(月)に、授業力向上講座Ⅰ(基礎)(小学校国語)、授業力向上講座Ⅱ(実践)(小学校国語)を実施しました。免許状更新講習受講者34名を含む、市内の小学校の先生方が参加しました。

午前中のⅠでは、総合教育センター指導主事が「教科の特性を生かして授業の設計」、午後のⅡでは、いわき教育事務所指導主事が「教科の特性を生かした授業の展開」「授業の展開について」の、講義、演習、協議を進めました。

受講者の先生方からは「新指導要領のポイントや授業改善のポイントを学ぶことができた」「日本語のおもしろさを改めて実感できた」「実践に近い、教材研究に焦点を当てていた内容で参考になった」などの感想がありました。

「子どもにつけたい力」や「目的や意図が明確な話し合い活動」など、授業者が意識すべき点について、演習や具体例を多く取り入れながらの講義となりました。

授業力向上講座Ⅰ・Ⅱ(小学校社会)

7月25日(水)に、授業力向上講座Ⅰ(基礎)、同Ⅱ(実践)小学校社会を実施しました。免許状更新講習者を含む、市内の小学校の先生方が参加しました。

午前中のⅠでは、総合教育センター指導主事が「教科の特性を生かして授業の設計」、午後のⅡでは、市内の教頭先生が講師として「教科の特性を生かした授業の展開」「授業の展開について」の、講義、演習、協議を進めました。

受講者の先生方からは「新学習指導要領の考え方、読み方が理解できました」「豊富な事例を紹介していただいたので、実践してみたいです」「演習をとおして様々なアイディアが共有できました」などの感想が見られました。

社会科は、公民的資質の基礎を養う教科です。新学習指導要領の趣旨を理解し、問題解決的な学習を通してよりよい社会について考える児童の育成を目指していただきたいと思います。

水泳指導担当研修

7月4日(水)は水泳指導担当研修を実施しました。市内全小学校から先生方が参加し、水泳指導について、具体的な実技や事例をもとに研修を行いました。

前半は、水泳指導上の安全管理の徹底について、いわき市教育委員会学校教育課指導主事が講義を行いました。文部科学省や福島県教育委員会から出された資料に基づいた安全管理の仕方や、豊富な経験に基づいた安全指導について講義を受け、先生方は自校での水泳指導について改めて振り返りました。また、所属校での実践例を紹介する先生もおり、受講者間で積極的な安全管理・安全指導のあり方について共有することができました。

後半は、市内小学校教諭を講師に実技研修を行いました。まずは水中での救命法について講義を受け、実際に気道を確保しながら救助する練習をしました。さらに、発達の段階に応じた水泳指導について、スモールステップを踏みながら研修しました。

受講者からは、「安全管理については理解しているつもりだったが、改めて気づくことがいくつもあった」「気を引きしめて指導にあたるよい機会になった」「呼吸法の指導など、明日からすぐに取り入れたい」等の感想が寄せられました。

今回の研修内容をぜひ所属校で共有していただき、水泳が好きな子ども達を育てていただくとともに、水泳事故ゼロに向けて「チーム学校」で万全を期していただきたいと願っています。

養護教諭経験者研修Ⅰ 先輩校研修

7月6日(金)に小名浜第二中学校にて、「養護教諭経験者研修Ⅰ 先輩校研修」が行われました。当日は3名の先生方が参加し、経験豊富な養護教諭よりご講義をいただきました。保健室経営の実際や養護診断のあり方について、実践例をもとに分かりやすく具体的に説明していただき、参加者の先生方も大変参考になったようです。研修者からは、「養護教諭の職務に沿った内容で、大変分かりやすく勉強になりました。」「改めて子ども達の未来を預かっているのだと認識しました。一人でも多くの子どもがよくなるように努力しなくてはと感じました。」「自分の課題に対して経験豊富な養護教諭からアドバイスをもらえる機会はすごく貴重で、大変有意義な研修となりました。」などの意見が聞かれました。今回学んだことを、これからの実践に役立てていただければと思います。

生徒指導主事研修②

7月3日(火)生徒指導主事研修②を実施しました。本研修は、福島県の「不登校・いじめ等対策推進事業(域別研修会・SC等地区別研修会」と共催としての実施でした。

午前中は、いわき教育事務所学校教育課主任指導主事が「いじめ防止対策の要点」、いわき市教育委員会学校教育課指導主事が「いわき市における生徒指導の現状と課題」の講義・演習を行いました。午後は、いわき教育事務所学校教育課主任指導主事が「ネット社会の望ましい意思決定と行動選択」、総合教育センター教育支援室長が中心となり「不登校への対応の実際」の、講義演習を行いました。どの研修も、子どもたちの生活の上で大きな問題であり、演習をとおして学びを深めたり、情報を共有したりすることができました。

研修者からは「演習が多く、情報交換ができてよかった」「ネット社会にかかる研修について、授業でも使えるので実践してみたい」「ケース会議の進め方がわかり、有意義だった」等の感想がありました。

本日の研修は、子どもたちを守るために、各校で伝達講習を実施し、全教職員で共有していただきたいと思います。

ICT活用講座②

6月28日(木)ICT活用講座②を実施しました。表計算ソフトの基礎についての内容でした。

総合教育センター指導主事が「表作成」「名簿作成」「グラフ作成」について演習を進めました。基礎的な内容の中にも、関数や表示形式などで便利な機能の紹介などがありました。

受講者からは「グラフの作り方が基礎から学べて大変勉強になりました。実際に学校で役立つ内容でした。」「この知識があることで校務処理はだいぶ楽にできるのかなと思いました。」「知りたいと思っていた関数について教えていただき、大変役に立ちました。」などの感想が寄せられました。

本日の研修を生かして、校務に必要なスキルアップにつなげていただければと思います。

初任者研修<授業研修②>

6月14日(木)は、初任者研修<授業研修②>を開催しました。

はじめに「初任者研修を振り返って」と題して、昨年度の初任者を代表して、2名の先生から発表がありました。

初任者の時に失敗から学んだこと、子どもに対する熱い思い、2年目になって活かされていることなど、日々頑張っている様子をお話いただきました。

続いて、各グループに分かれての模擬授業発表です。3~4人のグループに指導主事が1名付き、各自持ち寄った指導案をもとに、模擬授業を行い、その後、授業についての協議を行いました。良い点や改善点についてどのグループも真剣に研修を深めることができました。

最後に担当から、防災サマーキャンプの詳細説明を受け、夏休みに向けて意欲を高めている姿を見ることができました。

ICT活用講座①

6月13日(水)にICT活用講座①が行われました。

今回の講座は画像処理ソフトの活用ということで、市内の全小中学校のPCにインストールされている「Adobe Photoshop Elements」の基本的な操作および活用方法について学びました。先生方は実際にPCを操作しながら研修を進め、画像の修正や加工の仕方に真剣に取り組んでいました。また実際の校務にも活用させるために、掲示物の作成方法やホームページのタイトル作成についても研修を深めました。参加された先生方からは、「画像処理の基本的なことを学べて大変勉強になりました。」「教材づくりにも大いに生かせそうで、また明日からの授業が楽しみになりました。」「もっともっと多くの方々に広めて活用してもらえたら良いといました。」などの意見が聞かれました。少しでも多くの方に既存のソフトを有効に活用していただき、教育効果を高めていただければと思います。

特別支援学級担当教育講座

6月8日(金)は特別支援学級等教育講座を実施しました。市内小中学校から40名の先生方が参加し、特別支援学級等における学級経営、指導法等について研修を行いました。

前半は、「交流の予定の伝え方」の授業を参観しました。また、後半は小グループに分かれて、参観した授業についての協議を行いました。受講した先生方は予め共有した「授業参観の視点」に沿って活発に意見交換を行いました。

参加した先生方からは、「毎日の交流予定の聞き方を自分の学級で指導する際のヒントをたくさんいただいた。」「子ども達がお互いの良い所を認め合う姿がとても素晴らしかった。」「特別支援学級で有効だった手立ては、普通学級でも生かせると思った。」等の感想が出されました。

研修会場や授業を提供してくださった内町小学校の先生方に心から感謝申し上げます。

常勤講師基礎研修①②

5月16日および5月30日に常勤講師基礎研修①②が行われました。新任の講師の先生を含めて多くの先生方が参加されました。講義「教職員の服務と勤務」では職務上の義務や身分上の義務について再確認したり、講義「生徒指導の充実に向けて」では、生徒指導を進めていく上で大切なことを、生徒指導提要や生徒指導リーフをもとに確認しました。また講義「授業づくりと指導法」では、実際に授業の動画を見ていく中で、それぞれの場面での工夫点について学びました。午後はそれぞれの教科に分かれて模擬授業を行いました。お互いの授業を見合って話し合うことにより、自分の授業力のスキルアップを図りました。研修者からは「教職員の服務と勤務では、改めて自分が全体の奉仕者としてどのように見られているかを考えながら受講することができた。」「模擬授業ではリラックスした雰囲気でできたので、日頃の悩みや課題を打ち明けやすく、小さな疑問も解決できたのでよかった。」「服務について、生徒指導について、授業についてとバランスよく研修を受けることができてとても勉強になった。」などの意見が聞かれました。

今回の研修を今後の指導に生かして欲しいと思います。

保健主事研修

5月25日(金)には、「保健主事研修」が行われました。学校保健の現状と課題について、講義や協議により課題を共有し、改善策について学ぶことができました。また、アレルギー対応について専門の医師による講義もありました。研修者からは「アレルギーへの対応については、ほとんど知識がなかったので今後はしっかり危機意識をもって理解を深めていきたい。」「学校保健委員会に向けた自校の健康課題等の把握に努め、市・県の健康課題と照らし合わせた学校保健委員会の運営をしていきたい。」などの感想が見られました。安全で安心な学校に向け、本日の学びを生かしていただけたらありがたいです。

中堅教諭等資質向上研修

5月28日(月)に、中堅教諭等資質向上研修として「経験者研修Ⅱ共通研修」並びに、「学校栄養職員経験者研修Ⅱ全体研修」を実施しました。教職経験10年を経た教諭・栄養職員の18名が参加しました。

まず、吉田尚教育長から「中堅教諭等資質向上研修に当たって」の講話がありました。その後、学校教育課管理主事から「教職員としての服務・勤務」センター指導主事から「経験者研修Ⅱの進め方」「学校経営への参画について」、最後に外部講師の市内教頭先生から「授業設計の在り方」について講義がありました。

栄養職員の全体研修では、午後から市内中学校所属の栄養教諭の先生を外部講師として、講義「これからの学校栄養職員の役割」協議・演習「学校給食運営上の課題とその対策」のについて研修を進めました。

中堅教諭としてますます力を発揮されるよう、教職10年を経た先生方は、1年を通して研修を進めていくことになります。充実した研修となるよう、当センターでも工夫してまいります。