出来事

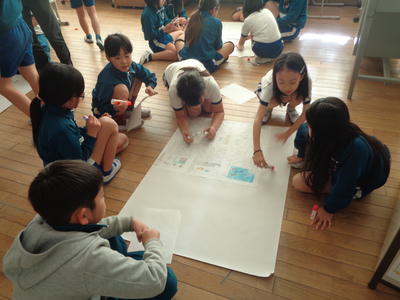

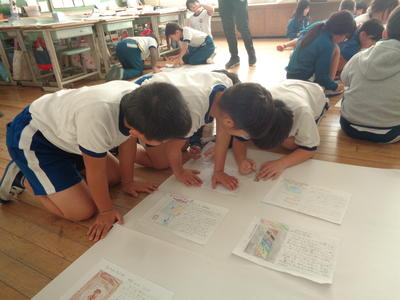

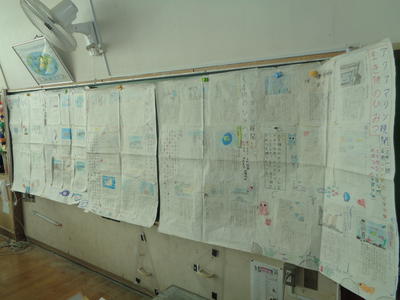

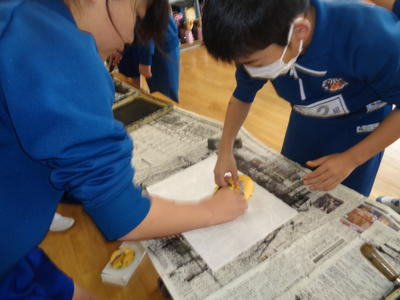

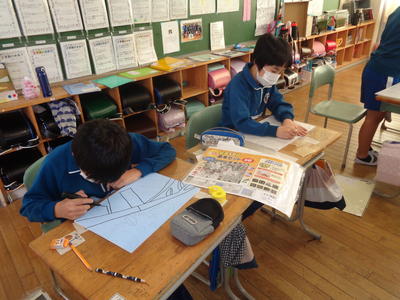

完成間近…。(3年2組:総合学習)

完成間近…。(3年2組:総合学習)

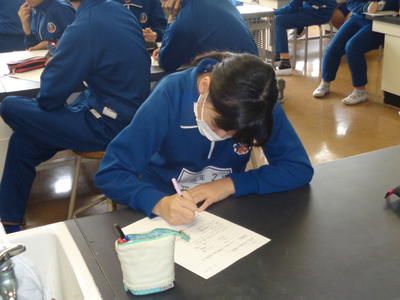

3年生の総合的な学習の時間の目玉、「調べよう!アクアマリンふくしま」の集大成でもある「アクアマリン新聞」が、完成間近になりました。1学期から取り組んできた調べ学習で、毎年の3年生が行っています。今日は、各グループ毎に新聞の校正を行いました。完成した新聞は、学習の成果として1組とともに昇降口等に掲示する予定です。ご来校の際は、ぜひご覧ください。

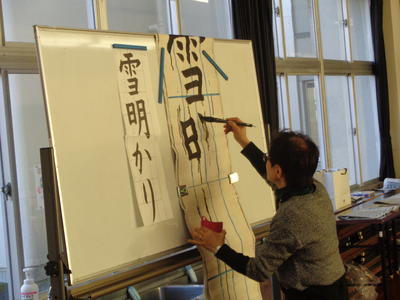

書初め指導…。(4年:書写)

書初め指導…。(4年:書写)

1・2校時目、4年生は「書初め」の練習を行いました。講師は、定期的にご指導をいただいている丹美枝先生です。今年の課題は、「雪明かり」。一文字一文字のポイントと条幅(書初め用紙)に書く場合のバランスなどを教えていただきました。丹先生のご指導は、とても分かりやすく子ども達も習字の技能を高めています。本日のご指導をもとに、冬休み中も各家庭でしっかりと練習を積み重ねてほしいと思います。

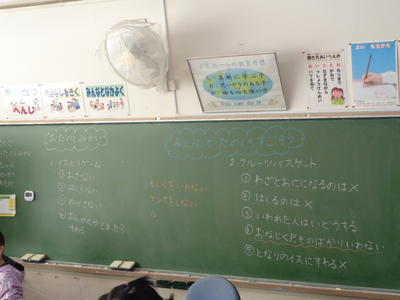

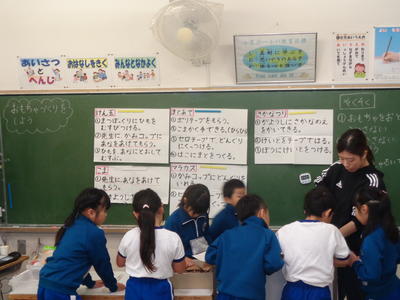

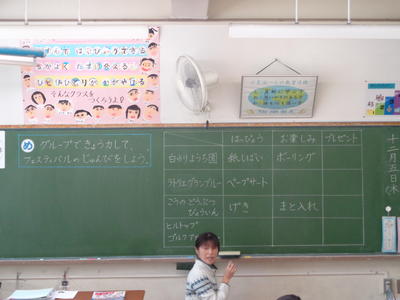

自分たちの手で…(1年:学級活動)

自分たちの手で…(1年:学級活動)

1年生は1・2組とも学級活動で「お楽しみ会」を行っていました。自分たちの手で創り上げた会のようです。いす取りゲームやフルーツバスケットなどのゲーム有り、読み聞かせやモノマネなどの出し物有りの楽しい企画が盛りだくさんでした。会の運営なども、先生の手助けを受けながらできるようになりました。成長を垣間見た時間になりました。

最後まで気を引き締めて…。

最後まで気を引き締めて…。

今朝は、三岡(南君ケ塚交差点)方面の登校の様子を見守りました。昨夜の雨で適度な湿気もあり、とても気持ちの良い朝になりました。2学期の登校日も今日も含め3日、最後まで事故等がなく充実した学校生活を送ることができるよう気を引き締めていきたいと考えています。

インフルエンザの罹患状況は、下記の通りです。昨日と同様の罹患者数ですが、うがい・手洗いの励行、マスクの着用、週末の人混みへの外出はできるだけ避ける等引き続き予防にご協力をよろしくお願いします。

12月20日(金) 本校のインフルエンザの罹患者は、2名です。

(小名浜方部小・中学校の昨日木曜日の罹患者は、105名です。)

(いわき市内小・中学校の昨日木曜日の罹患者は、533名です。)

※市内・方部内とも増加傾向になっています。

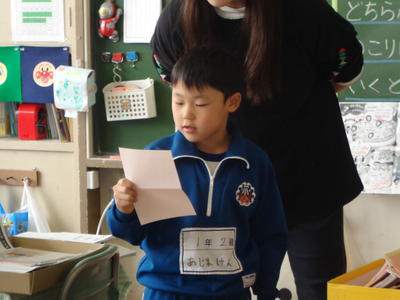

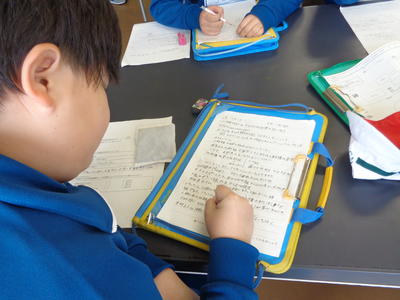

校内授業研究会(1年2組:算数)

校内授業研究会(1年2組:算数)

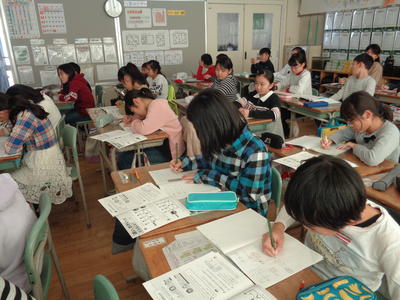

2校時目、1年2組で研究授業を行いました。本年度の重点指導教科の一つである算数の授業です。

単元は、「どんなけいさんになるのかな」です。今まで学習してきたたし算やひき算の式ができるように、問題文を作る授業でした。「算数のことば」を意図的に使わせること、考える見通しが持てるようにするワークシートを活用するなど、子ども達が意欲的に取り組めるような工夫がありました。授業の終末、適用問題に取り組む際には教え合う姿も見られるなど、9か月間の成長が見られました。学期末の慌ただしい時期ではありましたが、とても有意義な授業研究会になりました。

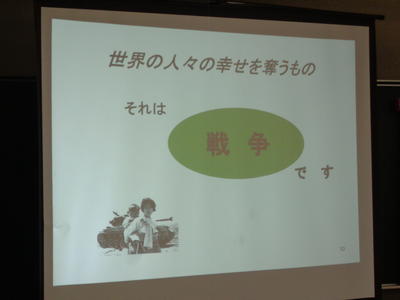

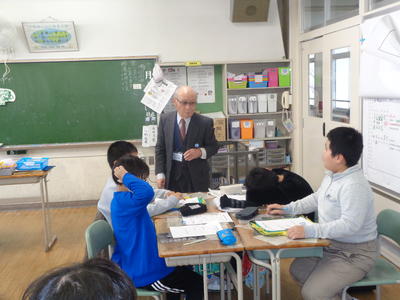

ユネスコ出前授業を行いました…。(6年)

ユネスコ出前授業を行いました…。(6年)

5・6校時目、6年生は「ユネスコ出前授業」を行いました。講師には、いわきユネスコ協会から4名の先生方(全て退職された小学校長)をお迎えしました。5校時目は、全体で「ユネスコ」の活動やその目的について説明していただきました。6校時目は、各学級ごとに「世界平和」について話し合いを深めました。6年生の社会科の学習にも密接にかかわっていて、子ども達にとって有意義な時間になりました。

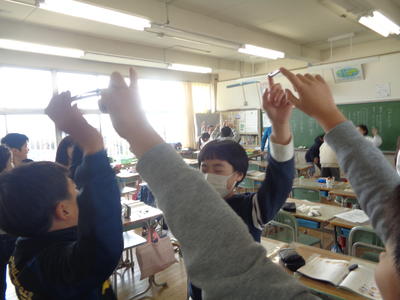

冬の定番と言えば…。(4年:合同体育)

冬の定番と言えば…。(4年:合同体育)

体育の冬の定番、それは「なわとび運動」です。冬休みになわとびに取り組み、体力を向上させるため体育の時間に基本的な跳び方を確認しました。手始めとして、3分間の持久跳び(一回旋一跳躍)に挑戦しましたが、一回も引っかからずにできた子は、ほとんどいませんでした。手軽に体力の向上にもつながるので、継続した取り組みを行っていきたいと考えています。

12月19日(木)今日の給食

12月19日(木)今日の給食

今日の給食の献立は、ごはん・牛乳・納豆・きり昆布の油炒め・なめこと大根のみそ汁です。総カロリーは、573Kカロリーです。

只今、準備中…。(3年1組:学級活動)

只今、準備中…。(3年1組:学級活動)

3年1組では、今日の5校時目に行う「クリスマス会」の準備中でした。3年生ともなると、飾り付け等も全て自分たちで手作りで準備します。教室全体をクリスマスの雰囲気に仕上げていきますが、この作業の中で協力や学級の和を学んでいくのだと思いました。どんなクリスマス会になるのか、楽しみですね…。

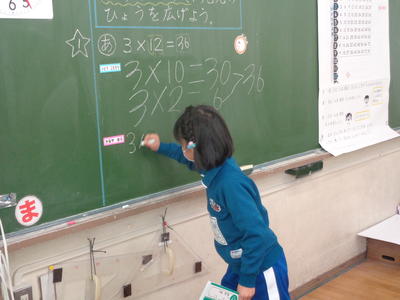

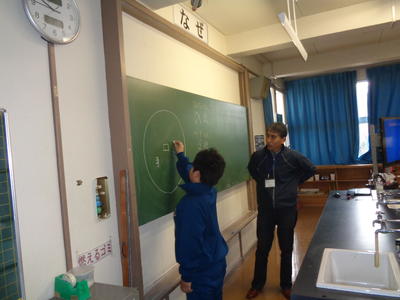

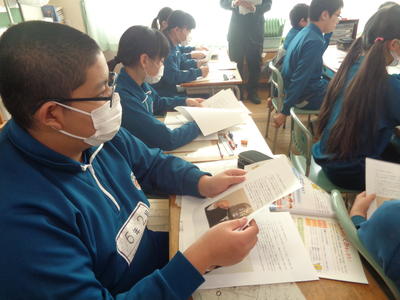

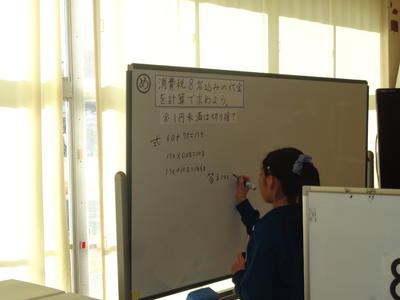

いろいろな場面で使えるように…。(2年:算数)

いろいろな場面で使えるように…。(2年:算数)

2年生の算数の重要単元「かけ算」。この2学期は、その習得に全力で頑張ってきました。「かけ算九九」も、完璧にマスターした子がほとんどのようです。しかし、大切なことは暗記ではなく、いろいろな場面で使えるようにすること…。今日は、1・2組ともかけ算を使った発展的な学習に取り組んでいました。黒板で自分の考えを説明したり、先生にアドバイスをいただきながら自力で解決したり、友だちと意見を交流させたりと、集中して取り組んでいました。冬休み中も、難しい問題にチャレンジしてみてはいかがでしょうか?

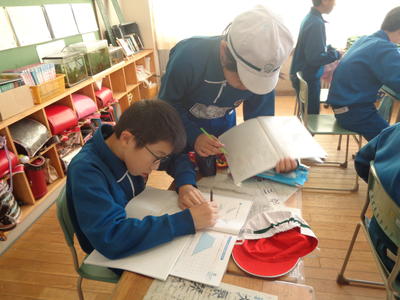

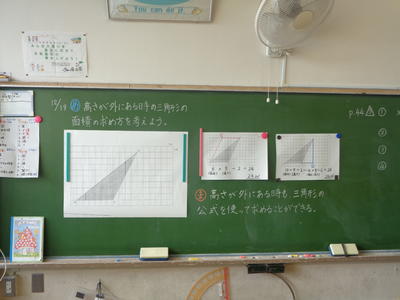

いい雰囲気ですね…。(5年2組:算数)

いい雰囲気ですね…。(5年2組:算数)

5年2組の算数は、「四角形と三角形の面積」の単元を学習しています。今日は、高さが外にある三角形の面積の求め方について考えました。写真でも分かるように、学び合い・教え合いのよい雰囲気が学級の中でできています。お互いの切磋琢磨が、学力の向上にもつながっていくと考えています。

気持ちの良い挨拶で…。

気持ちの良い挨拶で…。

今朝は、東一岡方面の登校の様子を見守りました。地域の方や立哨当番の保護者の皆様と気持ちよく挨拶をかわしながら元気に登校することができました。

インフルエンザの罹患状況は、下記の通りです。昨日と同様の罹患者数ですが、うがい・手洗いの励行、マスクの着用、人混みへの外出は避ける等引き続き予防にご協力をよろしくお願いします。

12月19日(木) 本校のインフルエンザの罹患者は、2名です。

(小名浜方部小・中学校の昨日水曜日の罹患者は、 87名です。)

(いわき市内小・中学校の昨日水曜日の罹患者は、498名です。)

2学期最後の委員会活動…。

2学期最後の委員会活動…。

6校時目、4~6年生による委員会活動を行いました。今回の活動が、2学期最後になります。各委員会の活動は勿論、2学期を振り返りさらによりよい学校にするためには、3学期にどのような活動をすればよいのかなども話し合っていました。特に3学期は、6年生から5年生へのバトンパスの時期。スムーズな引継ぎができるように支援していきたいと考えています。

【環境委員会】校舎前花壇に花苗を植えました。

【代表委員会】あいさつ運動等の取り組みを反省しています。

【保健委員会】トイレの点検を行っています。

【給食委員会】当番活動の反省をしました。

【放送委員会】朝や昼の放送の反省をしました。

【図書委員会】ポスターや感謝状づくりを行いました。

【体育委員会】ボールの空気入れを行いました。

※ 放課後、PTA図書ボランティアの皆様も飾り付け等の作製のため、集まっくださいました。お忙しい中、ありがとうございました。

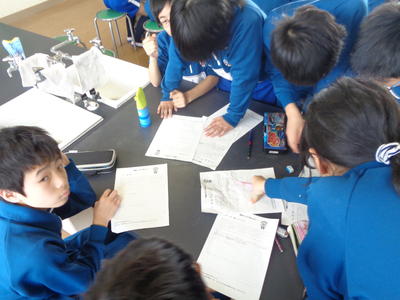

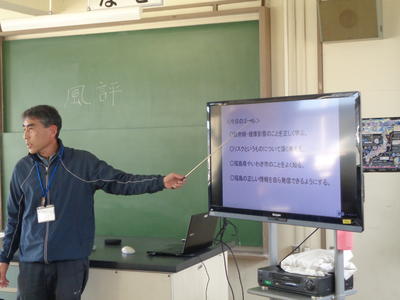

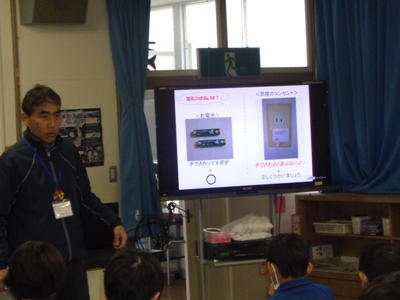

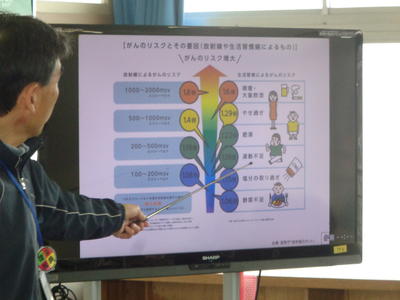

風評被害を克服するには…。(6年:放射線教育)

風評被害を克服するには…。(6年:放射線教育)

4校時目と5校時目は、6年生が行いました。今年で6回目となる6年生は、「風評被害」というやや重いテーマに取り組みました。始めは前年度までの復習ということで、専門家による放射線と除染についての講義でした。そして後半は、グループディスカッションで「風評被害」について話し合いました。ファシリテーターとして専門家やスタッフの方にもはいっていただき、風評被害を克服するためには、どのような取組が大切かについて深めていきました。最後に専門家の方から、報道やインターネットの普及で風評が拡散していること、そのためには放射線についての正しい理解がとても大切になってくることなどの総評をいただき、まとめとしました。6年間の総括に相応しい、充実した時間になりました。

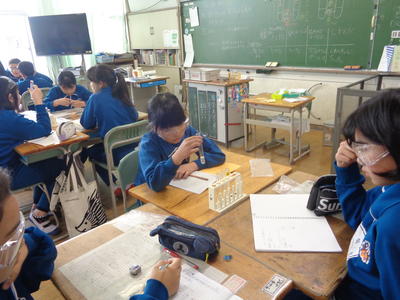

カルタで学習の振り返りを…。(2年:放射線教育)

カルタで学習の振り返りを…。(2年:放射線教育)

4校時目は、2年生が放射線について学習しました。原発事故時には、ほとんどの子がお母さんのおなかの中。そんな子ども達にも、放射線について正しい知識を持ってもらうことが大切です。

紙芝居で、原発事故発生から放射性物質の拡散、除染までを確認しました。その後、カルタで学習した内容を振り返り、放射線について正しい知識を身につけました。来年度の授業内容に興味を持った子も多かったということで、とても充実した時間になりました。

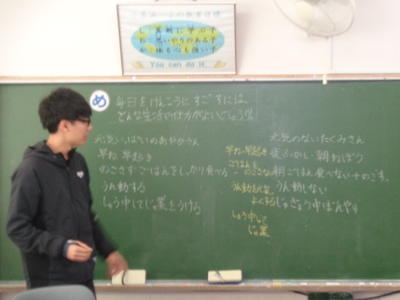

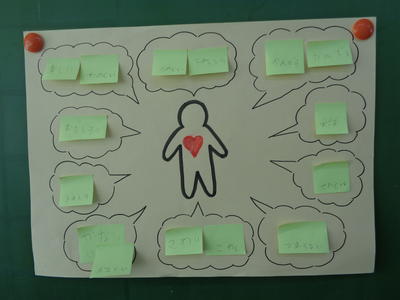

健康な生活を送るには…?(3年2組:保健体育)

健康な生活を送るには…?(3年2組:保健体育)

3年2組の体育は、保健の授業でした。内容は、「健康な生活」です。元気のある子と元気のない子の、一日の生活を振り返り、健康に過ごすために大切なことを話し合っていました。子ども達からは、早寝早起き・運動・食事・睡眠など規則正しい生活をすることが大切であることがあげられ、自分の今の生活についても振り返りました。学校がある日は、リズムが良いけど、休みの日はダラダラしてしまうという子もいました。自分の生活を見直す、良いきっかけになったと思います。

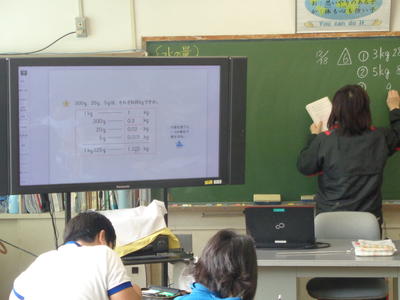

自然な姿で…。(4年1組:算数)

自然な姿で…。(4年1組:算数)

4年1組の算数は、「小数のしくみ」について学習しています。1㎏325gを㎏で表すと、どのようになるのかを考えました。子ども達の様子を見ていると、自力解決で答えを求めることができた児童は、教室の後ろで答え合わせ、その後、間違えたり分からなかったりしている児童へのアドバイスを自然な姿で行っていました。クラス全体に「学び愛(合い)」の雰囲気ができていました。

12月18日(水)今日の給食

12月18日(水)今日の給食

今日の給食の献立は、麦ごはん・牛乳・秋刀魚の生姜煮・おでんです。総カロリーは、585Kカロリーです。

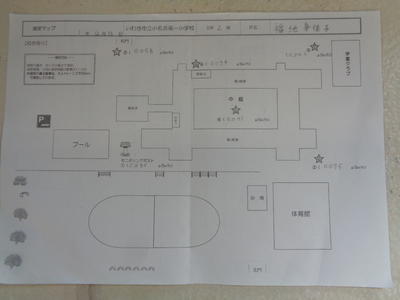

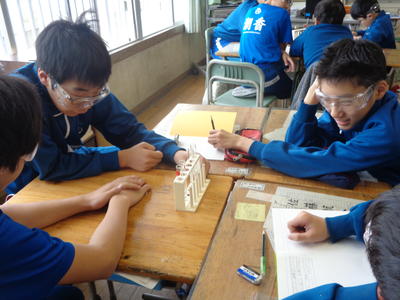

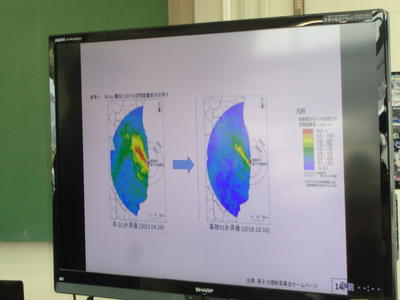

校地内をマッピング測定…。(5年:放射線教育)

校地内をマッピング測定…。(5年:放射線教育)

2・3校時は、5年生が放射線教育を行いました。内容は、校地内のマッピング測定とそれをもとにした放射線や除染についての講義です。マッピング測定とは、校地内のポイントを実際に線量計で測定し地図に線量を記入したものです。(写真1・2枚目)子ども達一人一人に線量計が配付され、実際に測定する活動を通して放射線や除染について理解することができました。

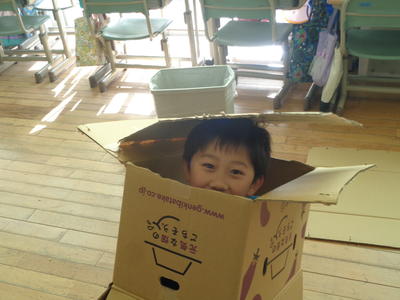

秘密基地をお見せします…。(2年:図工)

秘密基地をお見せします…。(2年:図工)

2年生の図工は、「だんだんだんボール」の題材を学習しています。今日は、たくさん集めた段ボールを使って、秘密基地・迷路・家??など自分の体が隠れるほどの造形物を作って楽しみました。子どもたちなりに、こだわりがあるようで香水とかティシュ入れなど、細かい部分に力を入れた子もいました。作った後は、ご覧のように中に入ったり、くるまったりして作品の良さを味わいました。

「何が起きたの?放射線…。」(1年:放射線教育)

「何が起きたの?放射線…。」(1年:放射線教育)

今日は、1・2・5・6年生を対象とした放射線教育を行っています。講師は、昨日と同じ環境再生プラザから来ていただいています。

2校時目は、1年生が行いました。原発事故は、1年生の子ども達が生まれる前の出来事なので、三部作の紙芝居、「何が起きたの?放射線」「放射線ってどんなもの?」「福島の食べ物どうなっているの?」を読み聞かせました。その後、放射線について子ども達の素朴な疑問に丁寧に答えていただきました。1年生なりに、正しい知識を身につける時間になりました。

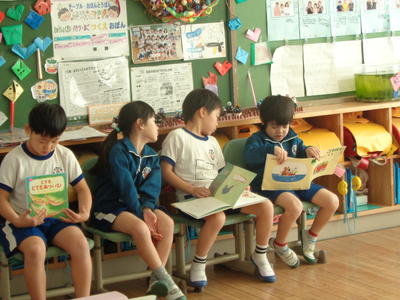

今朝は、下学年で…。(読み聞かせ)

今朝は、下学年で…。(読み聞かせ)

今朝は、1~3年生としおか学級で読み聞かせを行いました。図書ボランティアの皆様と図書委員会の子ども達も担当しました。朝の約10分間という短い時間ですが、子ども達は想像を膨らませ、物語の世界へと引き込まれています。

図書ボランティアの皆様、2学期間ありがとうございました。

気をつけよう!横断歩道…。

気をつけよう!横断歩道…。

今朝は、三岡(セリア前)方面の登校の様子を見守りました。12月とは思えないような暖かい朝で、子ども達も気持ちよく登校することができました。

さて、信号機のない横断歩道での車の停止についてお願いします。セリア前の信号機のない交差点では、停まる車と停まらない車が半々ぐらいです。今日は、停まらない車は警察車両に呼び止められていました。(写真5枚目)保護者の方も、十分にお気をつけください。子ども達にも、停まってくれるものと思わず必ず目で確認し、停まってから横断するように学校でも指導しますので、ご家庭でも声かけをお願いします。

インフルエンザの罹患状況は、下記の通りです。本日は複数名の発症になりましたので、うがい・手洗いの励行、マスクの着用、人混みへの外出は避ける等引き続き予防にご協力をよろしくお願いします。

12月18日(水) 本校のインフルエンザの罹患者は、2名です。

(小名浜方部小・中学校の昨日月曜日の罹患者は、 80名です。)

(いわき市内小・中学校の昨日月曜日の罹患者は、458名です。)

※市内・小名浜方部とも増加傾向にあります。

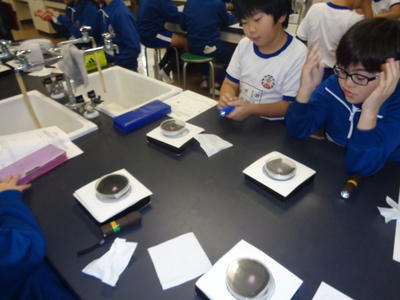

へぇー、そうなんだぁー…。(3年:放射線教育)

へぇー、そうなんだぁー…。(3年:放射線教育)

4校時目と5校時目は、3年生が行いました。4年生同様、始めは専門家による放射線と除染についての講義でした。次にグループ観察として、所員の方が作成した中型霧箱で放射線飛跡の観察しました。説明と観察により、放射線について正しい知識を身につける有意義な時間になりました。

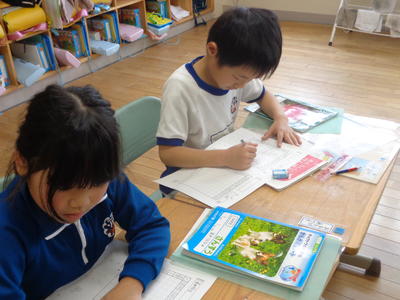

切り替えが、素晴らしい…。(2年:国語)

切り替えが、素晴らしい…。(2年:国語)

昨日の「しおかフェスティバル Part2」を大成功に終わらせた2年生。2学期のラストスパートに向けて、気持ちを切り替えて授業に集中していました。

国語の「わたしはおねえさん」の単元です。1組では、文中の「それら」のような指示語は、何を指しているのか、をみんなで読み取っていました。2組では、気持ちを込めての音読練習。両クラスとも、フェスティバルでの学習が通常の授業にも活かされていると感じました。

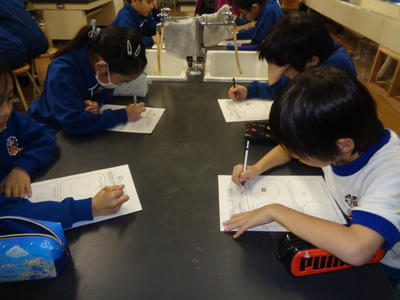

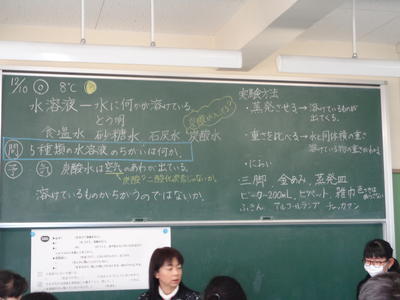

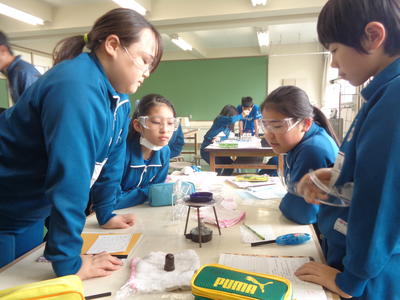

金属は溶けるのか…?(6年2組:理科)

金属は溶けるのか…?(6年2組:理科)

6年2組の理科は、「水溶液の性質とはたらき」の単元を学習しています。今日は、放射線の授業で理科室が埋まっているため、教室での実験になりました。テーマは、「酸性の水溶液は金属を溶かすか」。炭酸とうすい塩酸に金属を入れ、その様子を観察しました。子ども達は、コーラなどの炭酸に金属を入れても溶けるはずがない、との予想。結果は、どのようになったのでしょうか?

12月17日(火)今日の給食

12月17日(火)今日の給食

今日の給食の献立は、けんちんうどん(ソフトめん+けんちんかけ汁)・牛乳・かぼちゃのいとこ煮・みかんです。総カロリーは、582Kカロリーです。

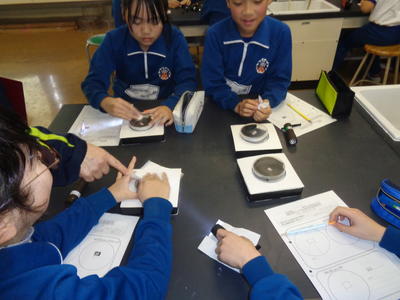

飛跡が見えた…。(4年:放射線教育)

飛跡が見えた…。(4年:放射線教育)

本校では毎年、学年ごとに「放射線教育」を実施しています。放射線について正しく理解することを目的としています。今年度は、今日と明日の二日間で行います。講師には、環境再生プラザからアドバイザーをはじめ三名の職員の皆様に来ていただいています。

2校時目と3校時目に4年生が行いました。専門家による放射線と除染についての講義と、個人実験として霧箱を作成し、放射線飛跡の観察を行いました。実際に自分の目で観察したことにより、理解が深まったようです。

集中しています…。(1年1組:算数)

集中しています…。(1年1組:算数)

1年1組の算数では、2学期のまとめとして計算練習に取り組んでいました。100マス計算と、繰り上がりのあるたし算・繰り下がりのあるひき算の100問にチャレンジです。最初は、指を使っていた子ども達も、慣れるに従いどんどん問題をこなすようになってきました。冬休み中も、是非計算練習に取り組ませていただければと思います。

進度に合わせて…。(5年2組:図工)

進度に合わせて…。(5年2組:図工)

5年2組の図工は、版画に取り組んでいます。今日は、進度に合わせて取り組んでいました。色をつけている子、試し刷りをする子、彫る子と様々ですが、最後まで丁寧に仕上げるために空き教室も使って、友だちと協力しながら進めていました。2学期中の完成を目指します。

残り一週間…。

残り一週間…。

今朝は、西一岡・台ノ下方面の登校の様子を見守りました。昨日に比べると幾分暖かな朝になりました。2学期も残すところ1週間、学習のまとめ及び冬休みの事前指導を十分に行い、充実した冬休みが迎えられるようにしていきたいと考えています。荷物を計画的に持ち帰らせますので、各ご家庭での保管及び確認等をお願いします。

インフルエンザの罹患状況は、下記の通りです。昨日1名の発症がありましたので、うがい・手洗いの励行、マスクの着用、人混みへの外出は避ける等引き続き予防にご協力をよろしくお願いします。

12月17日(火) 本校のインフルエンザの罹患者は、1名です。

(小名浜方部小・中学校の昨日月曜日の罹患者は、 65名です。)

(いわき市内小・中学校の昨日月曜日の罹患者は、370名です。)

ゴールを目指せ…。(4年:合同体育)

ゴールを目指せ…。(4年:合同体育)

4年生の体育は、ゴール型ゲームで「サッカー」を行っています。今日は、男女別にハードルをゴールに見立てゲームを楽しみました。女子は、一般的にボールを蹴ることに消極的になりがちですが、活発な4年生女子は積極的にボールを追いかけ、シュートまで持ち込む姿も見られました。

どんな楽器かな…?(1年2組:音楽)

どんな楽器かな…?(1年2組:音楽)

1年2組の音楽は、「がっきのおとで よびかけっこして あそぼう」の題材を学習しています。今日は、行進曲を聴いてどんな楽器が使われているのかを話し合いました。「ラッパ」「バイオリン」「太鼓」など、沢山の意見が出されました。そして、子ども達が素晴らしかったのは身振り手振りでその楽器を演奏している場面を表現したことです。子ども達の感性の素晴らしさに驚かされました。

寒さに負けずにね…。(しおか2組)

寒さに負けずにね…。(しおか2組)

5校時目、しおか2組の子ども達が、担任の先生と中庭の円形花壇に花苗を植えていました。4種類の花苗をバランスよく配置し、一つ一つ丁寧に植えました。一冬を越すため「寒さに負けずにね。」と思いを込めて…。

12月16日(月)今日の給食

12月16日(月)今日の給食

今日の給食の献立は、ごはん・牛乳コーヒー・いりどり・ご汁です。総カロリーは、608Kカロリーです。

サーフィンをするサンタクロース…。(5年1組:外国語活動)

サーフィンをするサンタクロース…。(5年1組:外国語活動)

5年1組の外国語活動は、ニュージーランド出身のアレックス先生でした。写真でもお分かりの通り、サンタクロースの帽子をかぶっています。そして、アレックス先生から子ども達に衝撃の一言。「ニュージーランドのサンタクロースは、サーフィンをします。」子ども達の頭の中は、「???」。南半球に位置するニュージーランドは、季節が日本と逆。つまり、夏のクリスマスだからです。子ども達も納得。国際理解を深めた時間になりました。

分母は、どうすれば…?(3年1組:算数)

分母は、どうすれば…?(3年1組:算数)

3年1組の算数では、「分数」の単元を学習しています。今日は、分数のたし算の方法について考えました。「10分の2+10分の3」の計算です。先生の揺さぶりで、分母どうし・分子どうしをたして、「20分の5」になると子ども達に投げかけました。子ども達からは、「違う」「それでいい」と意見が分かれたところで、デジタル教科書で確認し、「10分の5」という答えを導き出しました。先生の仕掛けが功を奏し、活発な意見のやり取りになりました。「分母はそのまま」というやり方が、しっかりと身についた瞬間でした。

「しおかフェスティバル Part2」大成功…!(2年:生活科)

「しおかフェスティバル Part2」大成功…!(2年:生活科)

2年生が準備を進めてきた「しおかフェスティバル Part2」が、大成功にて終了しました。2校時目、1年生と白百合幼稚園年長組(57名)を迎え、今までの成果を発表しました。開会式・発表会・ゲーム・閉会式と、全て自分たちの手で準備してきました。招待された1年生や園児たちも、2年生の発表を見て驚きの連続だったようです。下級生の立派な手本になった2年生、今日の姿はきっと1年生に受け継がれていくことと思います。

また、お忙しい中見学においでいただきました保護者の皆様、ありがとうございました。今日の様子を是非ご家庭でも話題にしていただき、子ども達を大いに褒めていただければと思います。

寒サニモ負ケズ…。

寒サニモ負ケズ…。

今朝は、本町・西町・なかよし・竹町方面の登校の様子を見守りました。車のフロントガラスに霜がはりつき、底冷えがするようなとても寒い朝になりましたが、週の始め足取りはやや重かったものの子ども達は元気に登校することができました。

インフルエンザの罹患状況は、下記の通りです。罹患者はなくなりましたが、うがい・手洗いの励行、マスクの着用、人混みへの外出は避ける等引き続き予防にご協力をよろしくお願いします。

12月16日(月) 本校のインフルエンザの罹患者は、0名です。

(小名浜方部小・中学校の先週金曜日の罹患者は、 91名です。)

(いわき市内小・中学校の先週金曜日の罹患者は、368名です。)

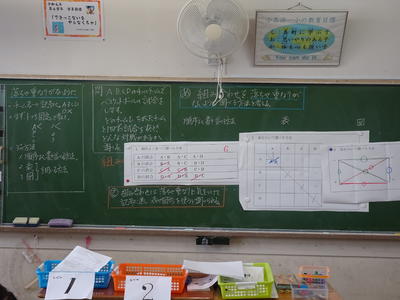

校内授業研究会…。(6年1組:算数)

校内授業研究会…。(6年1組:算数)

2校時目、6年1組で研究授業を行いました。本年度の重点指導教科の一つである算数の授業です。

単元は、「順序よく整理して調べよう」です。組み合わせについて、落ちや重なりが内容に調べる方法を考える授業でした。子ども達一人一人に見通しを持たせるために「学習シラバス」(※写真最後)を活用したり、自力・グループ・全体という流れで学びを深めたりすることができるようにしていました。意図的・自主的な学びの交流により、子ども達が主体的に学習に取り組むなど6年生らしい学習スタイルは、とても参考になり有意義な授業研究会になりました。

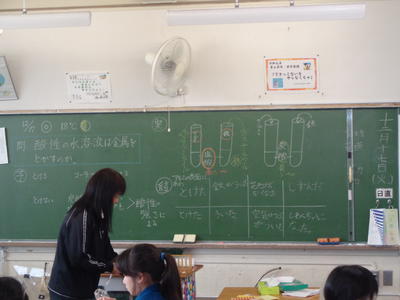

昔の道具と今の道具…。(3年2組:社会科)

昔の道具と今の道具…。(3年2組:社会科)

3年2組の社会科は、「かわってきた人々のくらし」の単元に入りました。今日は、おじいちゃん・おばあちゃんが子どもの頃の時代に使っていた道具と、その道具が今の時代はどのようなものになっているのかを比べてみました。例えば暖房器具では、昔は火鉢だったのが今はエアコンになっているというものです。子ども達は、活発に発表しとても活気ある授業を行っていました。

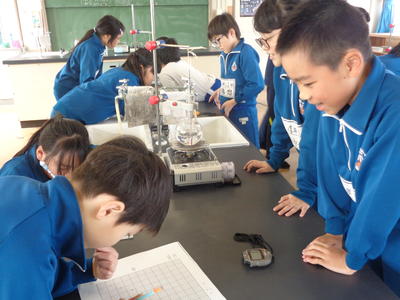

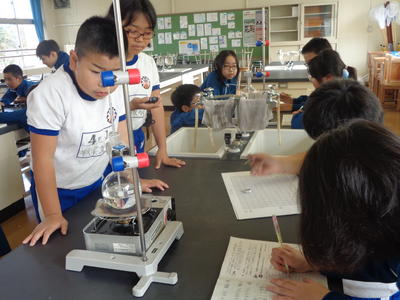

溶けた食塩は…?(5年2組:理科)

溶けた食塩は…?(5年2組:理科)

5年2組の理科では、「物のとけ方」の単元を学習しています。今日は、水に溶けた食塩はどうなっているのかを、溶かす前の重さと溶かした後の重さを比べることによって考えていました。しっかりと予想を立て、それを実験によって確かめるという流れが定着し、理科の学び方ができていると感じました。

12月13日(金)今日の給食

12月13日(金)今日の給食

今日の給食の献立は、ねじりパン・牛乳・オムレツトマトソースかけ・白菜とコーンのクリームスープです。総カロリーは、668Kカロリーです。

ラストスパート…。(2年:生活科)

ラストスパート…。(2年:生活科)

2年生は、来週の月曜日に行われる「しおかフェスティバルPart2」へ向けて最後の練習を行っていました。1年生や白百合幼稚園の子ども達が喜ぶ顔を思い浮かべながら、この2週間準備や練習を重ねてきました。発表だけでなく、楽しませるためのゲームも準備してきました。この活動を通してたくさんのことを学んできた子ども達、ぜひ成功させて中学年(3年生)へのステップアップにしてほしいと思います。

姿勢を良くして…。(1年1組:国語)

姿勢を良くして…。(1年1組:国語)

1年1組の国語では、2学期のまとめとして国語ドリルの漢字の練習を行っていました。漢字はただ書くだけでなく、読み方・使い方なども頭に思い浮かべながら練習すると、さらに効果が上がります。さらに「書く姿勢」についても、自分で気をつけられるようにしていきたいものですね。

色をおいてみる…。(4年1組:図工)

色をおいてみる…。(4年1組:図工)

4年1組が取り組んできた「木版画」も完成間近になりました。今日は、白黒印刷したものに色をおく作業に取り組んでいました。水彩絵の具を使い、水の量で濃淡を調整します。友だちとの情報交換も交え、完成に向けて頑張っていました。

寒さが戻り…。

寒さが戻り…。

今朝は、三岡(南君ヶ塚交差点)方面の登校の様子を見守りました。昨日までとは打って変わって気温が低い朝になりましたが、週の最終日ということもあり子ども達は元気に登校することができました。

インフルエンザの罹患状況は、下記の通りです。うがい・手洗いの励行、マスクの着用に加え、週末の人混みへの外出は避ける等引き続き予防にご協力をよろしくお願いします。

12月13日(金) 本校のインフルエンザの罹患者は、1名です。

(小名浜方部小・中学校の昨日木曜日の罹患者は、 90名です。)

(いわき市内小・中学校の昨日木曜日の罹患者は、361名です。)

2学期のまとめを…。

2学期のまとめを…。

2校時目の各学年の様子は、それぞれの教科のまとめの学習に取り組んでいました。学び残しがないように、最後までしっかりと取り組ませていきたいと考えています。

反省が、活かされています…。

反省が、活かされています…。

今朝は、東一岡方面の登校の様子を見守りました。昨日の校外子ども会での反省が活かされている場面を多く見ることができました。その時だけの行動で終わることなく、継続していけるように日々声をかけていきたいと考えています。ご家庭でも、朝の一声をよろしくお願いします。

インフルエンザの罹患状況は、下記の通りです。罹患者が出てきましたので、うがい・手洗いの励行、マスクの着用等引き続き予防にご協力をよろしくお願いします。

12月12日(木) 本校のインフルエンザの罹患者は、1名です。

(小名浜方部小・中学校の昨日火曜日の罹患者は、 77名です。)

(いわき市内小・中学校の昨日火曜日の罹患者は、337名です。)

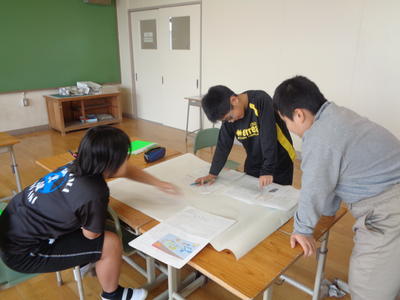

いよいよ まとめ…。(6年:総合学習)

いよいよ まとめ…。(6年:総合学習)

毎年の6年生が伝統的に取り組んでいる「エネルギー教育」。今年の子ども達も、発電を窓口として取り組んできました。今日の午後は、各グループごとに調べてきたことをポスターにまとめる作業を行いました。各グループ3~4人です。各自の分担を責任を持って担当し、発表会に向けて頑張らせたいと考えています。

「ONE TEAM」…。(5年1組:道徳)

「ONE TEAM」…。(5年1組:道徳)

5年1組の道徳の授業では、資料「心のレシーブ」をもとに友情と信頼について考えました。そして、授業の終末に3~4人のグループになり目を瞑り指先に挟んだペンを落とさずに立つというゲーム(写真)を行いました。お互いの信頼関係や相手を気遣う気持ちが大切であることを体感させるものです。最初は、上手くいかなかった子ども達も次第に気持ちを合わせられるようになり、今年の流行語大賞にもなった「ONE TEAM」を体感することができました。

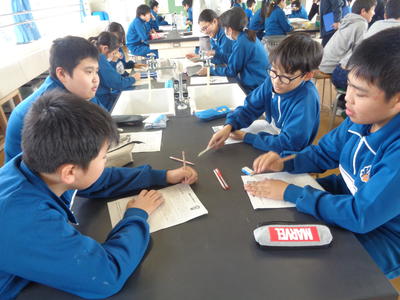

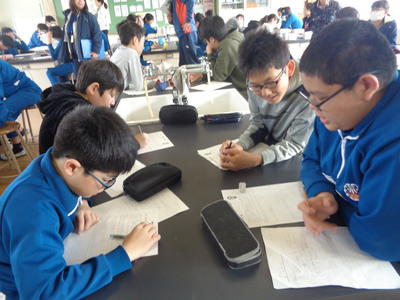

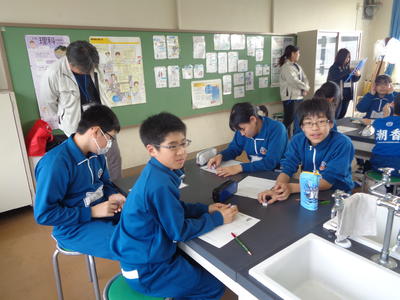

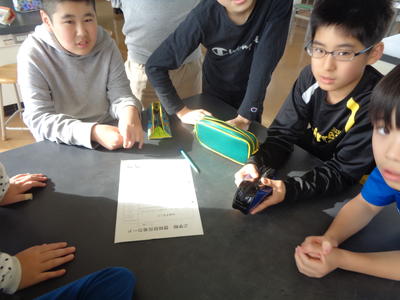

今日は、3年生が…。(3年:理科)

今日は、3年生が…。(3年:理科)

今日は、3年1・2組とも理科の学習を頑張りました。内容は、「どんな物が電気を通すのか?」です。回路の途中に導線以外(紙・鉄・アルミ・プラスチック・木など)をつなぎ、明かりが点くか点かないかで判断する実験です。事前に子ども達に予想を立てさせることまでで今日は終了。明日以降の実験検証が楽しみです。

作るって、楽しいなぁー…。(1年:図工・生活科)

作るって、楽しいなぁー…。(1年:図工・生活科)

1年生の教室から歓声が聞こえてきます。2組が図工、1組が生活科の時間でした。ともに製作活動です。2組は、画用紙を破いて見えた形から人や動物に変身させていきます。1組は、生活科の公園探検などで集めたものから、おもちゃ作りです。どちらのクラスも、子ども達の発想を大切にし、一人やグループで楽しく活動していました。

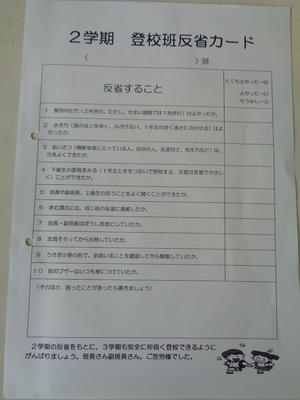

2学期を振り返って…。(校外子ども会)

2学期を振り返って…。(校外子ども会)

給食後の「しおかタイム」に、郊外子ども会を行いました。内容は、2学期の登校班の反省と冬休みの過ごし方についてです。各班とも、班長が中心となり話し合いを進めていました。朝もお知らせした通り、「振り返り」が大事です。今日出された反省を一人一人が確認し、明日からの登校に活かしていけるようにしていきたいと考えています。

ご家庭でも特に次の3点について、子ども達にご指導ください。➀時間を守る。(集合・出発)、➁二列(場合によっては一列)歩行。➂あいさつ。引き続き安全な登下校について、ご家庭での声かけをお願いします。

12月11日(水)今日の給食

12月11日(水)今日の給食

今日の給食の献立は、青菜ごはん・牛乳・カレイの竜田揚げ・豆腐のとろみ汁・みかんです。総カロリーは、592Kカロリーです。

最善を尽くす…。(2年:生活科)

最善を尽くす…。(2年:生活科)

来週の月曜日に行われる「しおかフェスティバル Part2」へ向けて、最終段階の準備に入りました。各グループの発表の準備は一段落したところですが、今日は、当日の開閉会式を含めた全体の流れを確認しました。1年生や白百合幼稚園を迎えるにあたって、最善を尽くしている2年生です。

10を○○こ、集めると…。(しおか1組)

10を○○こ、集めると…。(しおか1組)

しおか1組では、10を○○個集めると□□□になる、という学習をしていました。数の概念を身につけさせるために模擬硬貨(10が10個集まると100)を使用し、操作活動を繰り返し行っていました。具体物を使うことによって、理解が深まってきたようです。

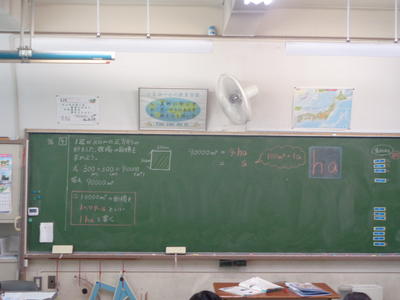

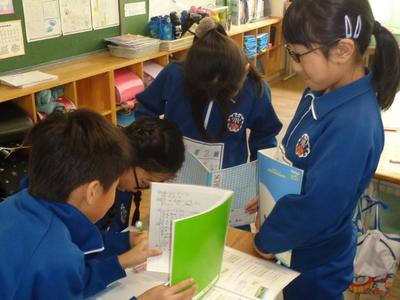

学び愛(合い)…。(4年2組:算数)

学び愛(合い)…。(4年2組:算数)

4年2組の算数は、新しい面積の単位として「a」「ha」の学習をしていました。その中で、90,000㎡が9ha、では、何aになるのかを考えました。まず、自分で答えを導き出し、その後友だちと交流します。これが「学び愛」です。いろいろな教科で取り入れているので、子ども達もスムーズに交流することができています。特に、分かる分からないに関係なくお互いに意見交流が自然にできている姿が、素晴らしいですね。

2学期最後の…。(読み聞かせ)

2学期最後の…。(読み聞かせ)

今朝のよむよむタイムは、4~6年生としおか学級の読み聞かせを行いました。今回で2学期最後となります。この2学期間、本の素晴らしさに気づき沢山本を読んだ子、担任から促されて読んだ子と様々ですが、「読書のよさ」を再認識させ冬休みも沢山の本に触れさせていきたいと考えています。

図書ボランティアの皆様、朝のお忙しい時間ありがとうございました。

振り返りが大事…。

振り返りが大事…。

今朝は、三岡(セリア)方面の登校の様子を見守りました。昨日同様暖かい朝で、子ども達も元気に登校することができました。

さて、今日はしおかタイム(昼休み)に校外子ども会を予定しています。各登校班ごとに集まり、2学期の登校について反省をします。しっかりと振り返らせ、引き続き交通事故等の防止等に努めていきたいと考えています。

インフルエンザの罹患状況は、下記の通りです。引き続き予防にご協力をよろしくお願いします。

12月11日(水) 本校のインフルエンザの罹患者は、0名です。

(小名浜方部小・中学校の昨日火曜日の罹患者は、 71名です。)

(いわき市内小・中学校の昨日火曜日の罹患者は、314名です。)

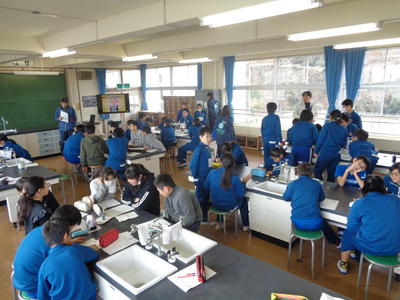

理科研究校…?(4~6年:理科)

理科研究校…?(4~6年:理科)

本校では伝統的に「理科教育」に力を入れています。そのため、3年生から6年生までの各担任が、理科の授業を行っています。(多くの小学校では、実験等の準備のため専科教員が行う)そして本校の先生方は、理科が大好き。(本当です。)ただこの学期末の実験が集中する時期は、大忙し。理科室はもとより、教室や被服室まで使って実験を行っています。今日は、6年1・2組、4年1・2組、5年1組が同時に理科の実験を行っていました。まさに、理科研究校なみです。理科の実験に手を抜かない、子ども達は幸せですね…。

【4年1・2組:水のすがたと温度】

【6年1・2組:水溶液の性質とはたらき】

【5年1組:物のとけ方】

ゲームらしくなってきました…。(1年:合同体育)

ゲームらしくなってきました…。(1年:合同体育)

1年生のボールゲーム(ドッジボール)が、ゲームらしくなってきました。先週は、ボールに触れる機会を多く取り入れ慣れることを重視してきましたが、1週間で投げたり、逃げたり(捕る動作は入っていません。)することができるようになり、ドッジボール特有の動きにまで結びついてきました。本当にこの時期の子ども達の吸収の速さには、驚かされます。

12月10日(火)今日の給食

12月10日(火)今日の給食

今日の給食の献立は、かけうどん(ソフトめん+かけ汁)・牛乳・若竹しのだ煮・ヨーグルトです。総カロリーは、602Kカロリーです。

本番さながらに…。(2年2組:生活科)

本番さながらに…。(2年2組:生活科)

16日(月)に行われる2年生の「しおかフェスティバル」にむけて、2組では本番さながらに発表練習を行っていました。「白百合幼稚園」を訪問したグループです。発表の方法は紙芝居形式で、分担ごとに丁寧な言葉づかい(1年生や幼稚園児にも分かるように)で行っていました。本番が楽しみです。

まずは、基本を…。(3年:合同体育)

まずは、基本を…。(3年:合同体育)

3年生の体育は、「ゴール型ゲーム(サッカー)」に入りました。休み時間、校庭での遊びには危険防止の観点でサッカーは禁止されています。スポーツ少年団等の活動で、サッカーを経験している子は、以前よりもだいぶ少なくなってきているのが現状のようです。テレビではよく見る競技ですが、なかなか自分たちだけではやる機会もないので、ボールを蹴ったり、止めたりする基本から身につけていく必要があるようです。今日も二人一組にして、出来るだけボールに触れる機会を多くしながら取り組んでいました。

「ずつ」に注目して…。(2年1組:算数)

「ずつ」に注目して…。(2年1組:算数)

2年1組の算数では、「かけ算」の単元を学習しています。今日は、かけ算の式から問題文をつくる学習をしました。この学習では、かける数とかけられる数の関係をしっかりとつかませる目的があります。そこで大切になってくるのが既習の「ずつ」に目を付けることです。担任の先生が、繰り返し子ども達に揺さぶりの発問を投げかけ、「ずつ」と式の関係について理解させていました。

今日は、2組が…。(5年2組:家庭科)

今日は、2組が…。(5年2組:家庭科)

今日は、2組が調理実習を行いました。献立は、「ごはんとみそ汁」です。各班ごとに役割分担(米をとぐ・具材を切るなど)をしっかりと行い、要領よく取り組んでいました。各ご家庭においては、ぜひ冬休み中に実践の場を設けていただければと思います。きっと美味しいごはんとみそ汁になると思いますので…。

「年末年始の交通事故防止県民総ぐるみ運動」が始まりました!

「年末年始の交通事故防止県民総ぐるみ運動」が始まりました!

今朝は、西一岡・二岡(台ノ下)方面の登校の様子を見守りました。昨日よりも暖かい朝で、子ども達も元気に登校することができました。

さて、本日から1月7日まで「年末年始の交通事故防止県民総ぐるみ運動」が行われます。初日の今朝は、警察車両でパトロールする姿が多く見られました。期間中の交通事故防止についてご家庭でもご指導をよろしくお願いします。

インフルエンザの罹患状況は、下記の通りです。引き続き予防にご協力をよろしくお願いします。

12月10日(火) 本校のインフルエンザの罹患者は、0名です。

(小名浜方部小・中学校の昨日月曜日の罹患者は、 58名です。)

(いわき市内小・中学校の昨日月曜日の罹患者は、269名です。)

マイエプロンを身につけて…。(5年1組:家庭科)

マイエプロンを身につけて…。(5年1組:家庭科)

5年1組の家庭科は、調理実習を行っていました。テーマは、「ごはんとみそ汁」です。同じ家庭科で作製した「マイエプロン」を身につけています。

ごはんを鍋て炊く、煮干しでだしをとったみそ汁、油揚げ・大根・長ねぎを切ってみそ汁の具材にする…。この一連の流れをグループで協力してすすめていました。朝からの活動でしたが、楽しく活動していました。

手袋の着用を…。

手袋の着用を…。

今朝は、西町・本町・なかよし・竹町方面の登校の様子を見守りました。いつになく厳しい冷え込みの朝になりましたが、子ども達は元気に登校することができました。防寒対策として、できるだけ手袋の着用をお願いします。寒さで手をポケットに入れて歩く姿が多く見られます。転倒時に大けがのもとになりますので、よろしくお願いします。インフルエンザの罹患状況は、下記の通りです。引き続き予防にご協力をよろしくお願いします。

12月9日(月) 本校のインフルエンザの罹患者は、0名です。

(小名浜方部小・中学校の昨週土曜日の罹患者は、 41名です。)

(いわき市内小・中学校の昨週土曜日の罹患者は、217名です。)

ベルマーク集計作業…。(PTA)

ベルマーク集計作業…。(PTA)

本日午前9時から、PTAサポーターの皆様方による本年度第1回目のベルマーク集計作業を行いました。約30名のサポーターの皆様が集まり、カット作業や種類分けを中心に行っていただきました。お忙しい中、ありがとうございました。

いつもとは違う朝…。

いつもとは違う朝…。

今朝は、三岡(南君ケ塚交差点)方面の登校の様子を見守りました。平日の朝とは違った雰囲気がありました。土曜日のためか、いつもよりも交通量が少ない感じがしました。保護者の皆様には、通常通りの登校にご協力いただきありがとうございました。

インフルエンザの罹患状況は、下記の通りです。土日の過ごし方に留意され、引き続き予防にご協力をよろしくお願いします。

12月7日(土) 本校のインフルエンザの罹患者は、0名です。

(小名浜方部小・中学校の昨日金曜日の罹患者は、 41名です。)

(いわき市内小・中学校の昨日金曜日の罹患者は、219名です。)

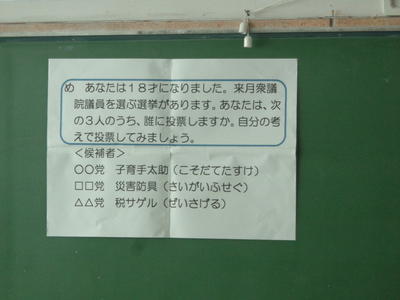

模擬選挙を通して…。(6年:社会科)

模擬選挙を通して…。(6年:社会科)

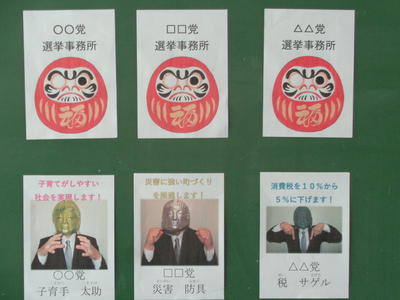

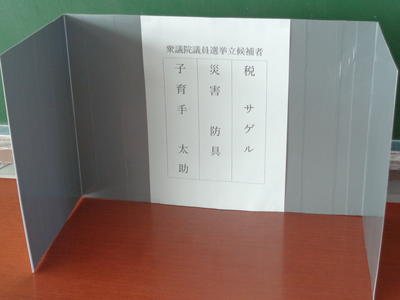

6年生の社会科を専科として担当している青木教諭の2週間にわたった選挙活動が、本日をもって終了しました。

6年生の社会科は、「日本の歴史」の学習が終了し、「日本の政治」についての学習が始まりました。日本の将来を担う子ども達にとっては、とても大切な学習です。しかし、選挙権が18歳に引き下げられとはいえ、若者の政治離れには歯止めがかからないのも現状です。そこで青木教諭は、この教材に次のような仕掛けをし、子ども達に興味関心を持って意欲的に学習に取り組めるようにしました。

➀ 模擬選挙権を全ての子ども達に与え、自分のこととして考えられるようにする。

➁ 3人の立候補者を立て、身近な問題から政権公約を訴える。

・子育手 太助(こそだて たすけ)子育てがしやすい社会を実現します。

・災害 防具(さいがい ふせぐ)災害に強い町づくりを推進します。

・税 サゲル(ぜい さげる)消費税を10%から5%に下げます。

➂ 選挙活動(昼休みの教室訪問)により、各政策を具体的に説明する。

このような働きかけを子ども達に行い、政治についての関心を持たせてきました。そして本日が投票日。本物同様の投票所も開設され、選挙ムードも最高潮…。結果は、どうなったのでしょうか?

結果は、1・2組とも「災害 防具」が初当選。(担任の山野先生は、税サゲル・純子先生は、子育手太助へ投票したそうです。)当選理由を青木教諭に聞いてみると、東日本大震災を経験している子ども達にとって、「安心・安全」な生活を一番望んでいるからでは…。とのことでした。

和を大切にして…。(5年2組:家庭科)

和を大切にして…。(5年2組:家庭科)

5年2組の家庭科では、調理実習「ごはんとみそ汁」に向けてグループ毎に話し合いを行っていました。ごはんやみそ汁の作り方は勿論、当日の順序についても確認していました。効率よく実習をするための計画や分担が大切になってくるからです。調理実習では、グループ内の「和」も大切な調味料の一つです。協力することの大切さを再度確認しながら、楽しい調理実習にしていきたいと考えています。

あと一週間…。(2年:生活科)

あと一週間…。(2年:生活科)

「しおかフェスティバル」まで、残り一週間となった2年生。昨日は、発表の方法について考えましたが、今日は準備物の作製そして発表練習などを行いました。ペープサートの発表では、どのようにすれば見る人たちに伝わるのかなどを、先生方からアドバイスをいただきながら練習しました。ご家庭でも助言を求められた場合は、是非一言温かい言葉かけをお願いします。

12月6日(金)今日の給食

12月6日(金)今日の給食

今日の給食の献立は、黒糖パン・牛乳・ハムサラダフライ・ミネストローネです。総カロリーは、681Kカロリーです。

インタビューしたことを…。(1年2組:国語)

インタビューしたことを…。(1年2組:国語)

1年2組の国語では、「きいて しらせよう」の単元を学習しています。内容は、友だちに好きなものや熱中しているものなどをインタビューして、その内容を発表するというものです。今日は、その発表会に立ち会わせてもらいました。入学して9か月、しっかりとした言葉で発表することができるようになっていました。(中には、ノー原稿の子も)クリスマスリースの下で、楽しい発表会になりました。

バレンを使って…。(4年1組:図工)

バレンを使って…。(4年1組:図工)

初めての木版画に挑戦している4年生ですが、1組では刷り方に入る子もでてきました。版板に黒インクをつけ、紙をのせてから均等に色が出るようにバレンでこすっていきます。白黒のバランスや濃淡を意識しながら取り組んでいました。最後は、色をつけて完成だということです。仕上がりが楽しみです。

「曲がり」を意識して…。(3年1組:書写)

「曲がり」を意識して…。(3年1組:書写)

2校時目、3年1組は橋本先生の書写(毛筆)の授業でした。題材は、「つり」。毛筆で初めてひらがなを書きます。ここでは、「つ」の曲がりの筆づかいを学習します。今までは、漢字の直線の筆づかいが多かったため、「曲がり」を意識して書くことが難しかったようですが、集中して取り組んでいました。

地域とのつながりの中で…。

地域とのつながりの中で…。

今朝は、東一岡方面の登校の様子を見守りました。この方面の登校班の特に素晴らしいところは、地域の方々との挨拶です。日産の方々や小名浜東小の保護者、そして散歩をしている方々と毎朝の顔見知りによるつながりです。この積み重ねが、子ども達の見守りにもなっているのだと感じました。引き続きよろしくお願いします。

12月6日(金) 本校のインフルエンザの罹患者は、0名です。

(小名浜方部小・中学校の昨日木曜日の罹患者は、35名です。)

(いわき市内小・中学校の昨日木曜日の罹患者は、215名です。)

今だからこそ…。(校内授業研究・初任者研修)

今だからこそ…。(校内授業研究・初任者研修)

今日は、校内授業研究会(2授業)と初任者の授業研究会を行いました。2学期も押し迫った時期に、と思われがちですが、今までの授業の積み重ねから子ども達の変容を見るには、ということで多くの先生が希望されて実施しています。

しおか学級1組の算数の授業、3年2組の理科専科の授業、3年2組の社会科授業、どの授業も先生方が子ども達としっかりと向き合い、子どもファーストの授業を行っていました。

【しおか1組「算数」】

【3年2組専科「理科」】

【3年2組初任者研修「社会科」】

原因を知ることで…。(6年2組:保健)

原因を知ることで…。(6年2組:保健)

6年2組の保健の授業は、「病気の予防」について学習しています。今日は、病気の起こり方(原因)を知ることによって予防することができることについて考えました。ウイルスや細菌を入れないためのうがい・手洗い、体の抵抗力をつけるための食事(好き嫌い)や生活習慣等です。インフルエンザが市内で流行している現在、子ども達は自分の身近なこととして考えることができたようです。

「生まれた月」をテーマに…。(5年1組:図工)

「生まれた月」をテーマに…。(5年1組:図工)

5年1組の図工は、版画に取り組んでいます。今回のテーマは、各自が生まれた月にちなんで考えさせていました。例えば9月生まれの子は、「十五夜」の絵という具合です。ただ5年生らしく、アレンジした下絵も数多く見られました。仕上がりが楽しみです。

都道府県完全制覇!(4年2組:社会科)

都道府県完全制覇!(4年2組:社会科)

4年2組の社会科は、橋本先生の授業です。現在は、47都道府県名・県庁所在地・特産物について完全制覇を目指して頑張っています。県の形を別なものに見立て(岡山県→亀)るなど、ユーモアを交えて取り組んでいます。知識として大人になってからも役立ちます。そして、今の時期に習得することが大事です。ご家庭でも、お子さんに問題形式で取り組まれてはいかがでしょうか?

12月5日(木)今日の給食

12月5日(木)今日の給食

今日の給食の献立は、ポークカレー・麦ごはん・牛乳・ブロッコリーとコーンのソテーです。総カロリーは、663Kカロリーです。

発表の方法は…?(2年:生活科)

発表の方法は…?(2年:生活科)

16日(月)に予定している生活科「しおかフェスティバル」での、発表の方法が決定しました。紙芝居・劇・ペープサート・ニュースキャスター風など、子ども達自身で決定したようです。それらに必要な準備物の作製も始まり、大忙しの2年生ですが、1年生や幼稚園児の喜ぶ顔や、その子たちの憧れの存在になれるように頑張っているところです。ご家庭での応援もよろしくお願いします。

白地に赤く…。(1年:音楽)

白地に赤く…。(1年:音楽)

2校時目、1年生は合同の音楽の授業でした。今日は、鍵盤ハーモニカで「日の丸」の練習を行いました。指づかいや息つぎなど、技能も向上しているようです。全体で演奏する場面では、友だちの音も聴きながら合わせることもできるようになってきました。

師走に入り…

師走に入り…

今朝は、三岡(セリア)方面の登校の様子を見守りました。師走に入り、街全体に慌しさが感じられる時期です。行き交う車もどことなく急いでいるような感じがします。このような中で、交通事故が増える時期でもありますので、子ども達には落ち着いた登下校をさせたいと思います。朝の「愛」の一声、ご家庭でもよろしくお願いします。

12月5日(木) 本校のインフルエンザの罹患者は、0名です。

(小名浜方部小・中学校の昨日水曜日の罹患者は、34名です。)

(いわき市内小・中学校の昨日水曜日の罹患者は、200名を超えています。)

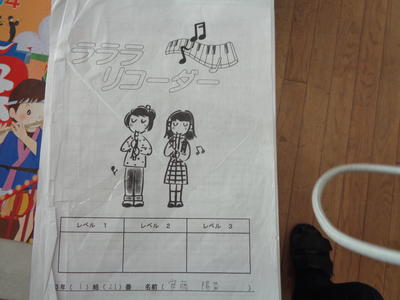

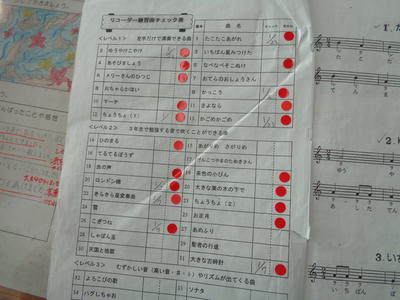

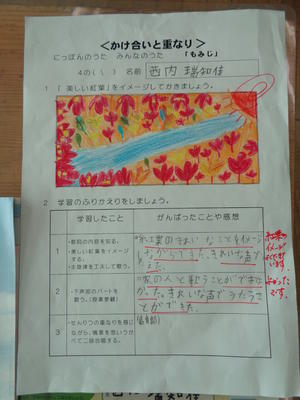

校内授業研究会(4年1組:音楽)

校内授業研究会(4年1組:音楽)

3校時目、4年1組で音楽の研究授業を行いました。本校では、技能教科の授業へも積極的に取り組み、教員の指導力向上を目指しています。

今回は、「もみじ」を合唱です。グループ(高音・低音)での練習を通して、自分の考えを出し合い、共に高め合うことを目標に行いました。継続的な指導で、既習曲の歌やリコーダー演奏の技能が高く、子ども達の音楽への意欲がとても高いと感じました。また、音楽の日常化を図るための資料、「ラララ・リコーダー」及びチェック表など、他の先生方に役立つ資料も見せていただき、とても有意義な授業研究会になりました。

今学期最後の…(クラブ活動)

今学期最後の…(クラブ活動)

6校時目は、今学期最後の4~6年生によるクラブ活動がありました。毎回子ども達が、とても楽しみにしている活動です。上学年の子が下学年の子に教える姿も見られ、それぞれの技能も向上しているようです。

友だちリレー…。(6年1組:国語)

友だちリレー…。(6年1組:国語)

6年1組では、卒業文集づくりに取り組んでいます。今日は、学級のページに載せる「友だちリレー」の順番を決めていました。抽選により友だちを決定し、その良さを文章でリレーしていくものです。この文集作りが始まると、いよいよ卒業シーズンです。

和食の良さを…。(5年:学級活動)

和食の良さを…。(5年:学級活動)

5年生は学級活動で、「食育」を行いました。担任と、小名浜学校給食共同調理場の赤津栄養教諭と蓬田栄養技師のティーム・ティーチングで授業をすすめました。

今回のテーマは、「和食の良さを知ろう。」です。和食離れが進んでいる昨今、その良さをもう一度見直すことを目的としています。現在の5年生の子ども達の食生活の見直しから入り、和食の基本である「だし」について考えるために、みそ汁の飲み比べ(味噌のみと味噌+かつおだし)、味の違いを体験しました。子ども達の舌は肥えています。全員がだし入りのみそ汁の方が美味しいと答えていました。まとめとして、和食は健康にも良いことや、和食文化を絶やさないことがこれからの日本人にとって大切なことであることなどを確認しました。

新しい時代令和を生きていく子ども達にとって、とても貴重な時間になりました。

ドラえもんになったつもりで…。(2年2組:国語)

ドラえもんになったつもりで…。(2年2組:国語)

2年2組の国語は、「あったらいいな、こんなもの」の単元を学習しています。今日は、各自が考えた「こんなもの」の発表会を行いました。めあては、「聴く人によく伝わるように発表する」です。発表者は勿論ですが、聴く人の態度も示されていました。ドラえもんの四次元ポケットではありませんが、子ども達の発想は素晴らしいですね。

図書室、大ー好き…。(1年1組:国語)

図書室、大ー好き…。(1年1組:国語)

毎週水曜日は、学校司書の綱川先生が図書室においでになる日です。今日は、1年1組の子ども達が、国語の時間を利用して図書室にやってきました。一緒に本を選んでもらったり、図書室での本の読み方を教えてもらったりと充実した時間を過ごすことができました。

12月4日(水)今日の給食

12月4日(水)今日の給食

今日の給食の献立は、ごはん・牛乳・さんまの梅煮・こんにゃくのきんぴら・田舎汁です。総カロリーは、647Kカロリーです。【一汁二菜の日】

ノートを工夫して…。(4年2組:算数)

ノートを工夫して…。(4年2組:算数)

4年2組の算数は、「面積」について学習しています。今日は、面積を計算で求める方法について考えました。例えば、長方形の面積は、「たて×横」で求められるという考えです。子ども達のノートを見て見ると、黒板の先生の板書以外に、自分の考えを図に表す等工夫している様子が見られました。「自分だけのノート作り」、これからも多くの子に広めていきたいと考えています。

先輩教師に学ぶ…。(3年1組:学級活動)

先輩教師に学ぶ…。(3年1組:学級活動)

初任者研修の示範授業として、3年1組の学級活動を提供しました。内容は、「元気のもとになる朝ご飯について考えよう」食育の授業です。指導教員と養護教諭のティーム・ティーチングでの指導でした。初任者も9か月目を迎え、いろいろな先生方にご指導を受けながら指導力の向上に努力しています。

狭い通学路の歩き方は…。

狭い通学路の歩き方は…。

今朝は、西一岡・台ノ方面の登校の様子を見守りました。道幅が細い通学路ですが、結構車の往来がある道です。友だちとの話に夢中になり、道路の中央まではみ出して歩いてしまうこともあるので、十分に気をつけさせたいと思います。

12月4日(水) 本校のインフルエンザの罹患者は、0名です。

(小名浜方部小・中学校の昨日火曜日の罹患者は、23名です。)

校内授業研究会(しおか2組:自立活動)

校内授業研究会(しおか2組:自立活動)

2校時目、しおか2組で自立活動の研究授業を行いました。本校では、特別支援教育へも積極的に取り組み、教員の指導力向上を目指しています。

今回は、自立活動で「気持ちの学習」をソーシャルスキルトレーニングで学習しました。児童が体験したことを取り上げたり、自分の考えが持てるように書かせる場面を設定したりすることで、意欲を持って授業に取り組めるようにしていました。また、「ソーシャルスキルすごろく」を行うことで、気持ちの切り替えや対処法を対話をしながら実践的なスキルを身につけることができるように工夫するなど、とても参考になる授業でした。

放課後は、授業をもとに高学年の先生方を中心に話し合いを行いました。これからの授業に役立つ有意義な話し合いになりました。

単位量あたりで考えると…。(5年2組:算数)

単位量あたりで考えると…。(5年2組:算数)

5年2組の算数は、「速さ」の学習をしています。今日は、距離と時間が違う場合では、どのようにして考えればよいのかを話し合いました。子ども達からは、学習コーナーで振り返りながら「単位量あたりで考えれば…。」という意見が出されていました。学習コーナーが様々な場面で役立っています。

〒971-8151

いわき市小名浜岡小名字台ノ上1の1

TEL 0246-54-2626

FAX 0246-54-2627

onahama1-e@city.iwaki.fukushima.jp