出来事

今だからこそ…。(校内授業研究・初任者研修)

今だからこそ…。(校内授業研究・初任者研修)

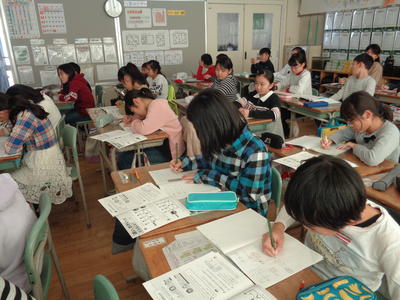

今日は、校内授業研究会(2授業)と初任者の授業研究会を行いました。2学期も押し迫った時期に、と思われがちですが、今までの授業の積み重ねから子ども達の変容を見るには、ということで多くの先生が希望されて実施しています。

しおか学級1組の算数の授業、3年2組の理科専科の授業、3年2組の社会科授業、どの授業も先生方が子ども達としっかりと向き合い、子どもファーストの授業を行っていました。

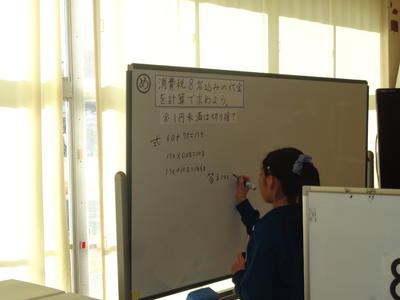

【しおか1組「算数」】

【3年2組専科「理科」】

【3年2組初任者研修「社会科」】

原因を知ることで…。(6年2組:保健)

原因を知ることで…。(6年2組:保健)

6年2組の保健の授業は、「病気の予防」について学習しています。今日は、病気の起こり方(原因)を知ることによって予防することができることについて考えました。ウイルスや細菌を入れないためのうがい・手洗い、体の抵抗力をつけるための食事(好き嫌い)や生活習慣等です。インフルエンザが市内で流行している現在、子ども達は自分の身近なこととして考えることができたようです。

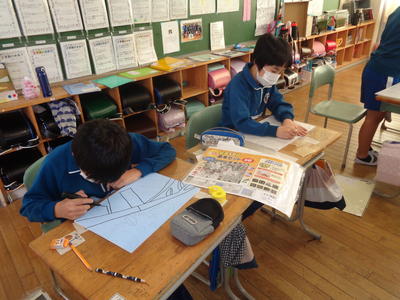

「生まれた月」をテーマに…。(5年1組:図工)

「生まれた月」をテーマに…。(5年1組:図工)

5年1組の図工は、版画に取り組んでいます。今回のテーマは、各自が生まれた月にちなんで考えさせていました。例えば9月生まれの子は、「十五夜」の絵という具合です。ただ5年生らしく、アレンジした下絵も数多く見られました。仕上がりが楽しみです。

都道府県完全制覇!(4年2組:社会科)

都道府県完全制覇!(4年2組:社会科)

4年2組の社会科は、橋本先生の授業です。現在は、47都道府県名・県庁所在地・特産物について完全制覇を目指して頑張っています。県の形を別なものに見立て(岡山県→亀)るなど、ユーモアを交えて取り組んでいます。知識として大人になってからも役立ちます。そして、今の時期に習得することが大事です。ご家庭でも、お子さんに問題形式で取り組まれてはいかがでしょうか?

12月5日(木)今日の給食

12月5日(木)今日の給食

今日の給食の献立は、ポークカレー・麦ごはん・牛乳・ブロッコリーとコーンのソテーです。総カロリーは、663Kカロリーです。

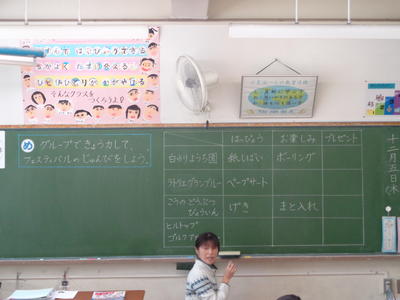

発表の方法は…?(2年:生活科)

発表の方法は…?(2年:生活科)

16日(月)に予定している生活科「しおかフェスティバル」での、発表の方法が決定しました。紙芝居・劇・ペープサート・ニュースキャスター風など、子ども達自身で決定したようです。それらに必要な準備物の作製も始まり、大忙しの2年生ですが、1年生や幼稚園児の喜ぶ顔や、その子たちの憧れの存在になれるように頑張っているところです。ご家庭での応援もよろしくお願いします。

白地に赤く…。(1年:音楽)

白地に赤く…。(1年:音楽)

2校時目、1年生は合同の音楽の授業でした。今日は、鍵盤ハーモニカで「日の丸」の練習を行いました。指づかいや息つぎなど、技能も向上しているようです。全体で演奏する場面では、友だちの音も聴きながら合わせることもできるようになってきました。

師走に入り…

師走に入り…

今朝は、三岡(セリア)方面の登校の様子を見守りました。師走に入り、街全体に慌しさが感じられる時期です。行き交う車もどことなく急いでいるような感じがします。このような中で、交通事故が増える時期でもありますので、子ども達には落ち着いた登下校をさせたいと思います。朝の「愛」の一声、ご家庭でもよろしくお願いします。

12月5日(木) 本校のインフルエンザの罹患者は、0名です。

(小名浜方部小・中学校の昨日水曜日の罹患者は、34名です。)

(いわき市内小・中学校の昨日水曜日の罹患者は、200名を超えています。)

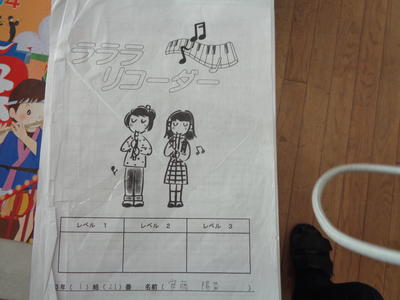

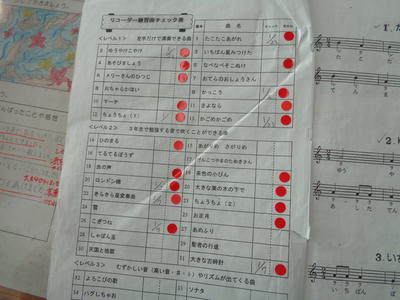

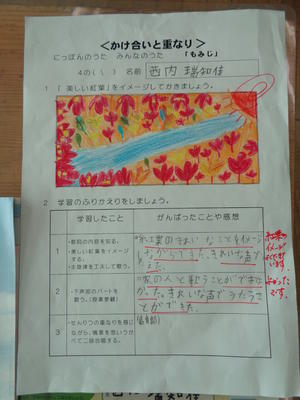

校内授業研究会(4年1組:音楽)

校内授業研究会(4年1組:音楽)

3校時目、4年1組で音楽の研究授業を行いました。本校では、技能教科の授業へも積極的に取り組み、教員の指導力向上を目指しています。

今回は、「もみじ」を合唱です。グループ(高音・低音)での練習を通して、自分の考えを出し合い、共に高め合うことを目標に行いました。継続的な指導で、既習曲の歌やリコーダー演奏の技能が高く、子ども達の音楽への意欲がとても高いと感じました。また、音楽の日常化を図るための資料、「ラララ・リコーダー」及びチェック表など、他の先生方に役立つ資料も見せていただき、とても有意義な授業研究会になりました。

今学期最後の…(クラブ活動)

今学期最後の…(クラブ活動)

6校時目は、今学期最後の4~6年生によるクラブ活動がありました。毎回子ども達が、とても楽しみにしている活動です。上学年の子が下学年の子に教える姿も見られ、それぞれの技能も向上しているようです。

友だちリレー…。(6年1組:国語)

友だちリレー…。(6年1組:国語)

6年1組では、卒業文集づくりに取り組んでいます。今日は、学級のページに載せる「友だちリレー」の順番を決めていました。抽選により友だちを決定し、その良さを文章でリレーしていくものです。この文集作りが始まると、いよいよ卒業シーズンです。

和食の良さを…。(5年:学級活動)

和食の良さを…。(5年:学級活動)

5年生は学級活動で、「食育」を行いました。担任と、小名浜学校給食共同調理場の赤津栄養教諭と蓬田栄養技師のティーム・ティーチングで授業をすすめました。

今回のテーマは、「和食の良さを知ろう。」です。和食離れが進んでいる昨今、その良さをもう一度見直すことを目的としています。現在の5年生の子ども達の食生活の見直しから入り、和食の基本である「だし」について考えるために、みそ汁の飲み比べ(味噌のみと味噌+かつおだし)、味の違いを体験しました。子ども達の舌は肥えています。全員がだし入りのみそ汁の方が美味しいと答えていました。まとめとして、和食は健康にも良いことや、和食文化を絶やさないことがこれからの日本人にとって大切なことであることなどを確認しました。

新しい時代令和を生きていく子ども達にとって、とても貴重な時間になりました。

ドラえもんになったつもりで…。(2年2組:国語)

ドラえもんになったつもりで…。(2年2組:国語)

2年2組の国語は、「あったらいいな、こんなもの」の単元を学習しています。今日は、各自が考えた「こんなもの」の発表会を行いました。めあては、「聴く人によく伝わるように発表する」です。発表者は勿論ですが、聴く人の態度も示されていました。ドラえもんの四次元ポケットではありませんが、子ども達の発想は素晴らしいですね。

図書室、大ー好き…。(1年1組:国語)

図書室、大ー好き…。(1年1組:国語)

毎週水曜日は、学校司書の綱川先生が図書室においでになる日です。今日は、1年1組の子ども達が、国語の時間を利用して図書室にやってきました。一緒に本を選んでもらったり、図書室での本の読み方を教えてもらったりと充実した時間を過ごすことができました。

12月4日(水)今日の給食

12月4日(水)今日の給食

今日の給食の献立は、ごはん・牛乳・さんまの梅煮・こんにゃくのきんぴら・田舎汁です。総カロリーは、647Kカロリーです。【一汁二菜の日】

ノートを工夫して…。(4年2組:算数)

ノートを工夫して…。(4年2組:算数)

4年2組の算数は、「面積」について学習しています。今日は、面積を計算で求める方法について考えました。例えば、長方形の面積は、「たて×横」で求められるという考えです。子ども達のノートを見て見ると、黒板の先生の板書以外に、自分の考えを図に表す等工夫している様子が見られました。「自分だけのノート作り」、これからも多くの子に広めていきたいと考えています。

先輩教師に学ぶ…。(3年1組:学級活動)

先輩教師に学ぶ…。(3年1組:学級活動)

初任者研修の示範授業として、3年1組の学級活動を提供しました。内容は、「元気のもとになる朝ご飯について考えよう」食育の授業です。指導教員と養護教諭のティーム・ティーチングでの指導でした。初任者も9か月目を迎え、いろいろな先生方にご指導を受けながら指導力の向上に努力しています。

狭い通学路の歩き方は…。

狭い通学路の歩き方は…。

今朝は、西一岡・台ノ方面の登校の様子を見守りました。道幅が細い通学路ですが、結構車の往来がある道です。友だちとの話に夢中になり、道路の中央まではみ出して歩いてしまうこともあるので、十分に気をつけさせたいと思います。

12月4日(水) 本校のインフルエンザの罹患者は、0名です。

(小名浜方部小・中学校の昨日火曜日の罹患者は、23名です。)

校内授業研究会(しおか2組:自立活動)

校内授業研究会(しおか2組:自立活動)

2校時目、しおか2組で自立活動の研究授業を行いました。本校では、特別支援教育へも積極的に取り組み、教員の指導力向上を目指しています。

今回は、自立活動で「気持ちの学習」をソーシャルスキルトレーニングで学習しました。児童が体験したことを取り上げたり、自分の考えが持てるように書かせる場面を設定したりすることで、意欲を持って授業に取り組めるようにしていました。また、「ソーシャルスキルすごろく」を行うことで、気持ちの切り替えや対処法を対話をしながら実践的なスキルを身につけることができるように工夫するなど、とても参考になる授業でした。

放課後は、授業をもとに高学年の先生方を中心に話し合いを行いました。これからの授業に役立つ有意義な話し合いになりました。

単位量あたりで考えると…。(5年2組:算数)

単位量あたりで考えると…。(5年2組:算数)

5年2組の算数は、「速さ」の学習をしています。今日は、距離と時間が違う場合では、どのようにして考えればよいのかを話し合いました。子ども達からは、学習コーナーで振り返りながら「単位量あたりで考えれば…。」という意見が出されていました。学習コーナーが様々な場面で役立っています。

〒971-8151

いわき市小名浜岡小名字台ノ上1の1

TEL 0246-54-2626

FAX 0246-54-2627

onahama1-e@city.iwaki.fukushima.jp