出来事

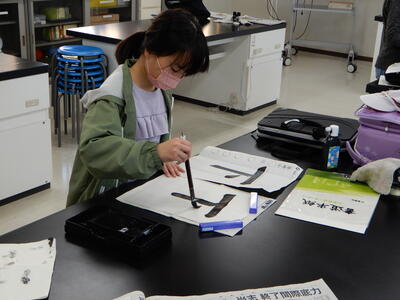

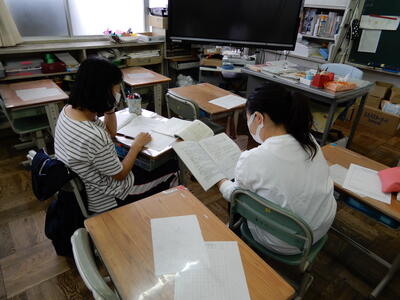

書写の練習

先週まで、市書写展への出品へ向けて、放課後に練習を重ねてきました。

教室に入ると、ピンと張り詰めた緊張感漂う中で一画一画丁寧に筆を運んでいました。

納得のいく作品が仕上がったようです。書写展が楽しみです。

保護者の皆様にはお迎えをお願いしていました。ご協力ありがとうございました。

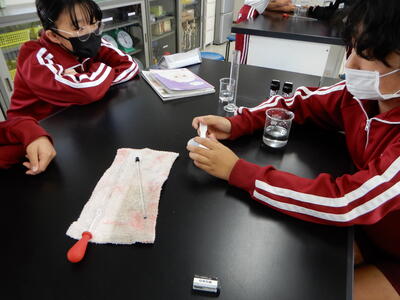

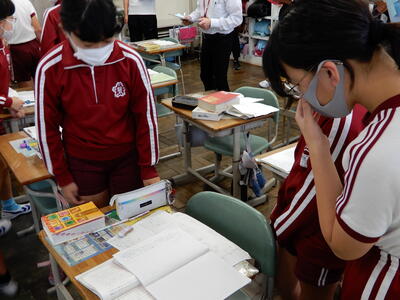

どれくらい溶けるかな

5年生が理科室で実験を行っていました。

一定量の水に食塩がどれだけ溶けるかの実験。この後、水の温度を変えたり水の量を変えたりして対照実験を行うのでしょう。

こうした実験を通して、科学的思考を身につけていきます。

すると日頃、何気なく行っていることが実感を伴って理解することができるようになります。

いずれにしても児童は実験が大好きです。楽しみながら学習している姿が見られました。

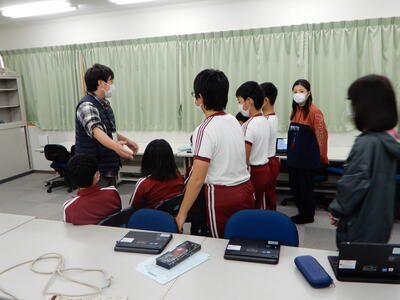

始動!

5年生が来年の陸上大会を見据えた身体づくりが始まるようです。

今日は特別講師に教頭先生を迎えて、ウォーミングアップの仕方や基本姿勢などについて学びました。

日頃「無意識的」に動かしていた筋肉を「意識的」に動かし、走る基本動作を確認していました。

12月から本格的に始動していくようです。児童の成長ぶりが今から楽しみです。

本の読み聞かせ

先週の朝の読書タイムに、図書委員の児童が低学年の学級で読み聞かせをしてくれました。

絵本をめくる人、読む人と役割を分けて上手に読むことができました。

今月は「読書月間」と位置づけ、読書の励行を呼び掛けています。

本に親しむ時間が少しでも確保できたらと思っています。

個別懇談がスタート

今週から個別懇談が始まりました。保護者の皆様、どうぞよろしくお願いします。

また、下校時刻が通常よりも早くなります。放課後の過ごし方の確認等をよろしくお願いします。

持久走大会、無事に終了

2週にわたって行われた持久走大会でしたが、昨日の4年生実施をもってすべての学年が終了しました。

どの学年の児童も最後まで諦めずに自己ベストを目指して走る姿が印象的でした。

多くの保護者にも来校していただき、ご声援いただきました。本当にありがとうございました。(写真は4年生の様子です)

クラブ活動

先週に続き、今週もクラブ活動が行われました。

1学期、思うようにできなかった活動なので、子どもたちは一層活動を楽しみにしているようです。

「何してるの?」と問いかけると、「○○です」と笑顔で答えてくれます。こうした活動が続けられることを願っています。

クラブ活動 写真撮影

今日は2学期初めてのクラブ活動がありました。

これまで縦割りの活動を自粛していましたが、感染状況を鑑みての実施となりました。

卒業アルバムに掲載する写真撮影も行われました。シャッターをきるその瞬間だけはマスクを外しました。

感染予防にしっかり取り組みながら活動ですが、これまで同様の活動が行えることを嬉しく思います。

放射線について学ぼう

東日本大震災以降、福島県では放射線教育に力を入れてきました。

現在は新型コロナウイルス一色ですが、放射線についての知識を得て、いざという時に適切な行動が取れるように学習を重ねています。

3年生の教室では、放射線とはどんなものか、どうすれば身を守ることができるのかについて、具体的に学習することができました。

ぜひご家庭でも話題に挙げていただけるとありがたいです。

学習発表会 終了!

3日間に分散して行われた学習発表会が、本日を以て無事に終了しました。

本日は5・6年の発表会でしたが、高学年らしい発表を披露することができたようです。

午後一番に6年生が体育館の後片付けを行ってくれました。それを含めて大変すばらしい最高学年の6年生です。

6年生のみなさん、ありがとうございました。そしてご来校いただきました保護者の皆様、本当にありがとうございました(写真は6年生の後片付けの様子です)。

学習発表会

11月1日に低学年、2日に中学年の学習発表会が行われました。

例年とは違い平日の学習発表会ですが、多くの保護者に来校していただけています。

本当にありがとうございます。

いよいよ4日に高学年の発表会です。写真は最後まで練習を行う5年生の様子です。

5・6年生の保護者の皆様、人数に制限がありご迷惑おかけしますが、ぜひご来校ください。

研究授業④

研究授業が続きます。今回は2年生。

登場人物の心情を想像しながら音読をすることができました。

「2年生でもここまでできる」という子どもたちの頑張りや先生の力量が際立つ授業でした。

わからないことは子ども同士で学び合う、とても頼もしい2年生でした。

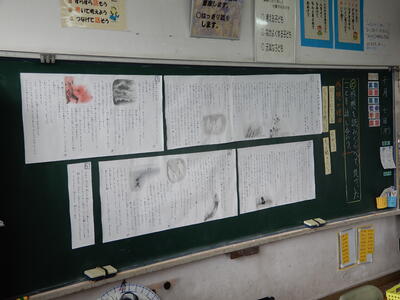

研究授業③

10月7日、3年生の研究授業が行われました。

全文を掲示することで全体のストーリーをとらえ、物語の全体像をつかみました。

タブレット活用して感想を交流したり比較したりして、自分の考えを深め、広げることができました。

授業の展開や機器の活用方法など、多くの学びが得られました。

先生たちの研修日

10月12日(火)は小教研(小学校教育研究会)の授業公開日のため3校時限となりました。

児童のみなさんは、有意義な午後を過ごしているでしょうか。

例年、各学校へ赴いて授業を参観をするのですが、今年度は動画を視聴して各学校で研究協議を進めるかたちです。

国語科や算数科など、選択した教科の授業を視聴し、協議を進めることができました。

学び得たものを明日の授業から生かしていきたいと思います。

先生たちも有意義な午後の時間にすることができました。

研究授業その②

本年度、2回目の研究授業が5年3組で行われました。

物語の内容を深く理解するっことをめあてに、言葉や挿絵に着目して学習を進めることができました。

辞書を常に活用し、みんなで確認する際には大型モニターを活用しました。

登場人物の心情の変化について考え、友達と交流し、考えを深めることができました。

久しぶりの大校庭!

10月になり、普通日課となりました。業間時間の大校庭の使用もできるようになり、今日は晴天のもと、多くの児童が校庭で身体を動かす姿が見られました。

ただし、マスク着用、教室へ戻る前の手洗い・うがい、手指消毒は欠かせません。

とはいえ、子どもたちも久しぶりの校庭での運動を満喫しているようでした。

食に関する指導

先日、4年生を対象とした「食に関する指導」が行われました。

栄養教諭の新妻先生を講師にお迎えし、バランスのよい食事の大切さや「さんかく食べ」といった食事のとり方などについても教えていただきました。さらには調理員さんからのビデオメッセージまで。本当にありがとうございます。

10月から通常通りの給食も再開されました。また食事について考える機会が増えそうです。

中秋の名月

先日の21日にお月見(満月)を迎えましたが、その当日と次の日に6年生が書写の学習で「中秋に名月」に取り組みました。

とてもタイムリーで、月を愛でる日本の文化について話す機会にもなったようです。

作品づくりにも一生懸命励んでいました。

研究授業①

9月24日(金)の2時間目に、1年1組教室で研究授業が行われました。

学習内容は「くじらぐも」の音読の場面。身振り手振りを交えながら楽しそうに音読する姿が印象的でした。

教室環境(場の設定)の工夫、声のかけ方など、教師の力量が光る研究授業でした。

「今後、さらによい授業にするためにはどうすべきか」について事後研究会で議論されていました。

絵画の構想

いくつかの学級で、「校内絵を描く会」へむけた作品づくりが進められています。

5年生の学級では、絵のラフスケッチ(絵の構想)をタブレットを活用して作業していました。

「やり直しがきく」「大胆に描ける」など、タブレットの特性を生かしていました。

〒972-8317

いわき市常磐下湯長谷町勝善14の13

TEL 0246-42-3271

FAX 0246-42-3291

E-Mail:iwasaki-e@city.iwaki.lg.jp