出来事

2月15日 学力テスト

今日は全学年で国語と算数の2教科の学力テストを行いました。いつもの単元ワークテストとは異なり、出題範囲が広かったり、問題が冊子になっていたり・・・と雰囲気がだいぶ違います。

学力テストの問題は応用力や活用力が問われることが多く、知識だけでは答えられないことも。さて児童のみんな、どうだったでしょうか。

学力テストが終わったらまた普段の授業を行いました。テスト終わりの開放感が感じられます。

4年生は、昨年春から継続して観察してきた樹木について、最近の様子を写真におさめています。

校庭の桜の木には、つぼみがたくさん見られました。春が近くまでやってきたことを感じます。

2月14日 赤井方部会様より寄贈本をいただきました

赤井方部会様より、本校の150周年をお祝いしたいというありがたいご提案があり、この度、総合百科事典「ポプラディア」(全18巻)の寄贈がありました。

百科事典は巻数が多く、他の本をあきらめてまで買うのは・・・となかなか手が出せない本です。

そのため、本校の図書室にあったのはだいぶ古い版のもので、今の時代にはそぐわない内容も。

ですから、この度の最新版の寄贈はとてもありがたいお話です。

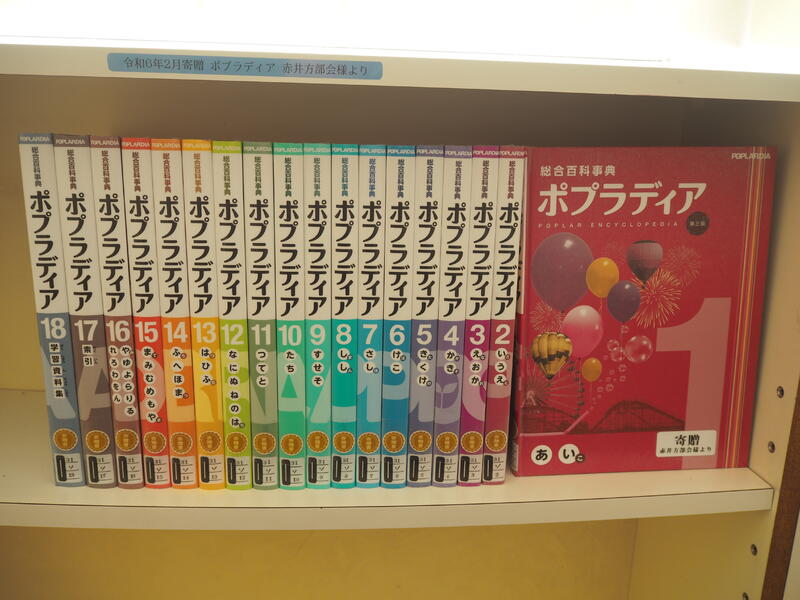

早速学校図書館の棚に並べました。

現代社会では調べものといえばインターネットが主流ですが、情報量も多く、虚実がないまぜになっていることもあるため、かえって知りたいことにたどり着けないこともあります。

その点、百科事典は児童生徒向けの分かりやすい言葉で、知りたいことの概要を教えてくれます。調べ学習の第一歩にはうってつけです。興味の幅を広げることもできます。

いつも学校を温かく見守り、支えてくださる地域の皆さんからのありがたい贈り物、どんどん活用していきたいと思います。本当にありがとうございました。

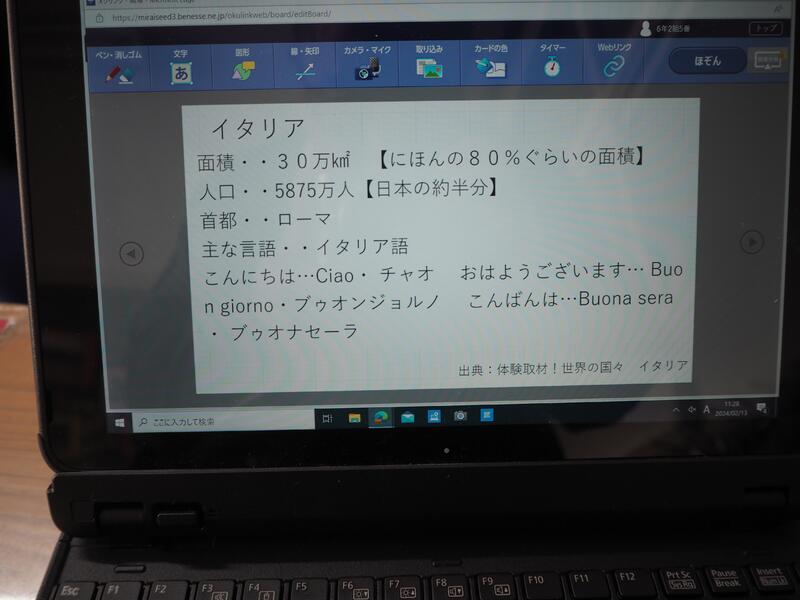

2月13日 伝えるということ

6年生の社会科での一コマ。

世界の国々の中から自分が調べたい国を選び、これまで調べ学習をしてきました。

今日はまとめた内容について発表する時間です。まとめるにあたってはタブレット端末も活用してきました。

出典元も明らかにするなど、調べ学習をする上でのルールやマナーもしっかりと守られています。

発表を聞く中で、とてもうれしい姿が見られました。

それは、発表する人がきちんと「相手意識」をもって伝えていたことです。

このような発表会では、調べた人自身が情報源の情報をしっかりと理解しないままに、内容を丸写しして伝えてしまうことが往々にして起こります。発表している人も自分の言葉で語っていないので、聞いている人にもあまり伝わりません。

しかし、今日の6年生の発表では聞いている人が興味をもつようなクイズを取り入れたり、聞く人の反応を見ながら自分の言葉で伝えたりして、内容がしっかりと吟味されていました。さすがは6年生です。こういう発表なら聞く人も楽しく聞けるので、発表する人、発表を聞く人のどちらにもよい学びになっていたのではないでしょうか。

2月9日 まつぼっくりけん玉

1年生が昔遊びの一環としてけん玉づくりをしました。材料は牛乳パックとまつぼっくりです。

好きな色で好きな模様を描いて楽しく作り、楽しく遊びました。

近くの友達のけん玉と糸が絡まってしまうのもごあいきょう。

広い部屋に移って遊び再開です。

出来上がったけん玉をもって記念写真。また楽しい思い出が一つ増えました。

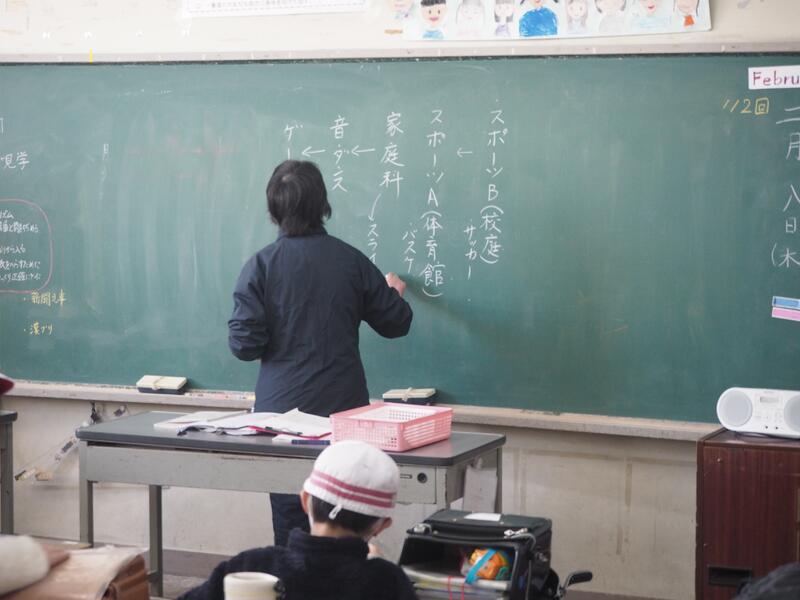

2月8日 クラブ活動の見学

今日は上学年がいつも楽しみにしているクラブ活動日。

でも楽しみな気持ちのほかに、少しだけ「緊張」も混じっています。

それは・・・3年生が見学に来るからです。

3年生はこの春4年生に進級しますが、4年生以上になるとクラブ活動があるので、入部したいクラブを選ぶ際の参考にするのです。各クラブともクラブの楽しさをうまく伝えようと、どきどきしながら3年生が見に来るのを待っていました。

スポーツクラブに細かい説明は必要なしです。ただ楽しく運動する姿を見せるのみ!

家庭科・理科クラブではスライム作りの様子を見てもらいました。スライムを触らせてもらって3年生も大喜び。

音楽・ダンスクラブでは上学年がダンスを見せているうちに、3年生がわれもわれもと踊りだし、最後の頃はみんなで一緒に踊りました。

ゲーム・工作・イラストクラブでは今週もアニメーションづくり。作る過程や出来上がった作品を見て、3年生の目が輝きます。

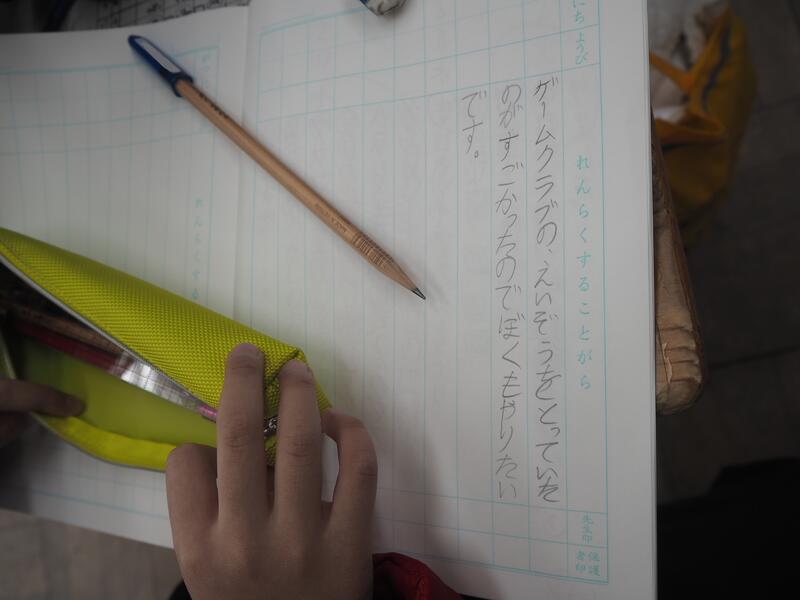

教室に戻った3年生はどのクラブに入りたいか希望を書きました。中には選びきれずに迷っている子も。それもそのはず。どのクラブも楽しそうな子ばかりでしたから。

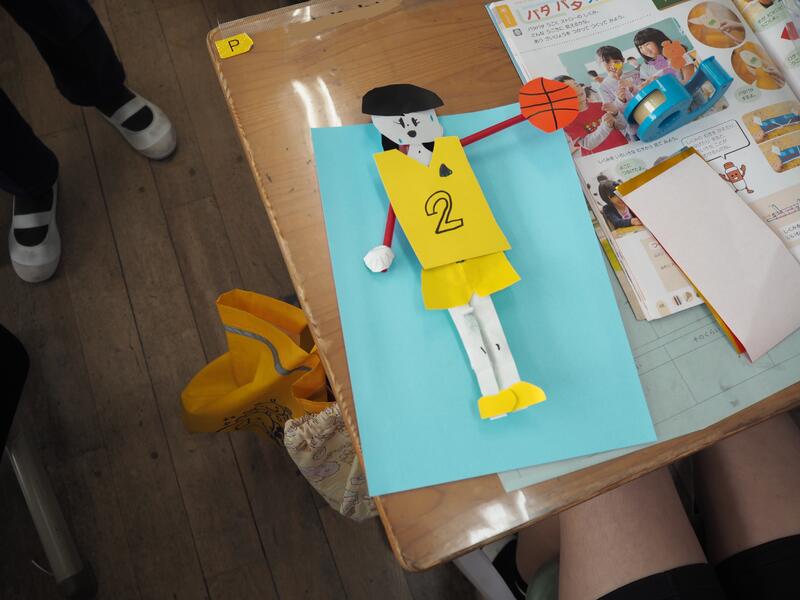

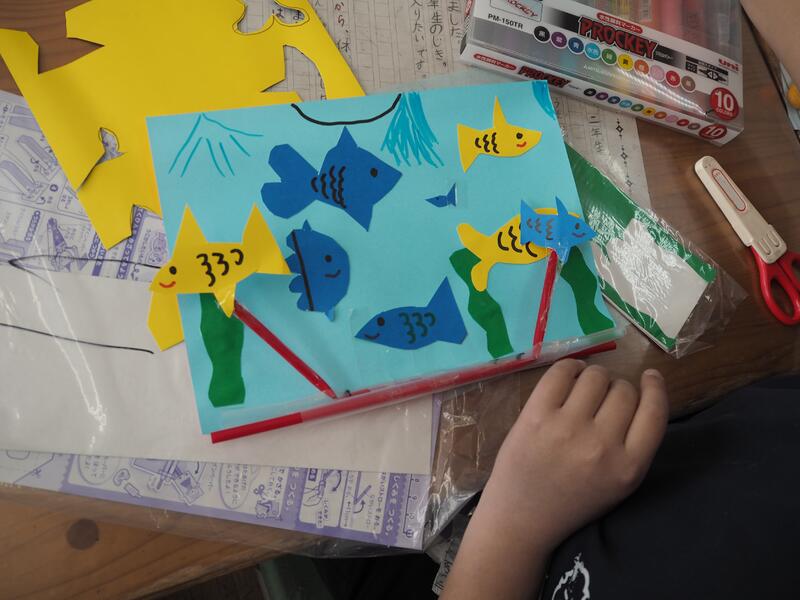

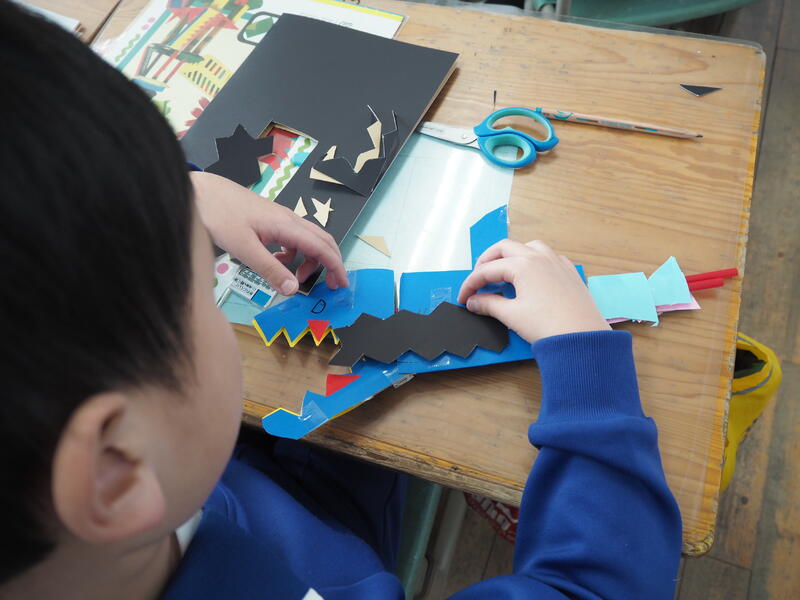

2月7日 パタパタストロー

2年生の図工、ストローを使ったしかけで動くおもちゃ作りです。

手を振る人、つのや羽を動かす虫、大きな口を開く動物、揺れる魚たち・・・

それぞれが思い思いの作品を仕上げる中で、「○○くんの動き、いいね」「○○ちゃんの形、上手だね」と、互いに良さを認め合う声があちらこちらで聞こえてきました。

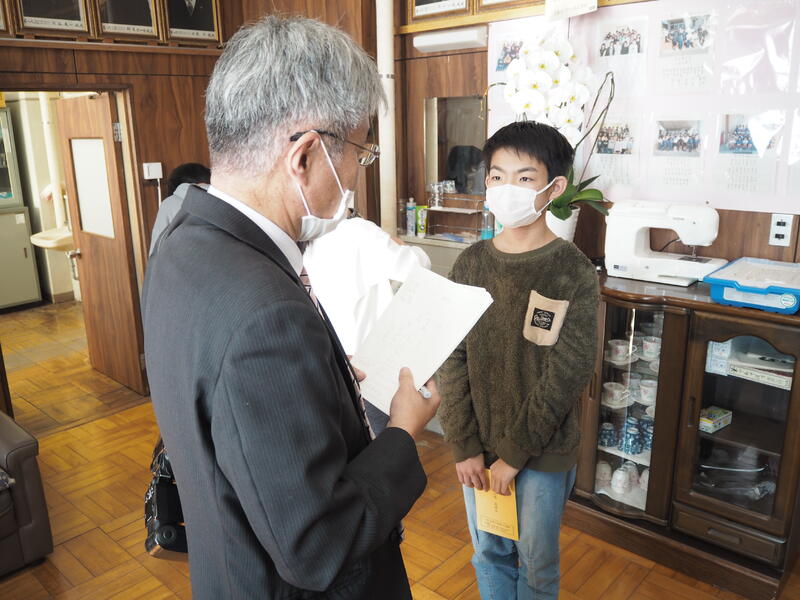

2月7日 募金を託しました

能登半島地震被災者支援として先週行った募金活動。

集まった義援金(129,253円)全額を「福島民報社・福島民報教育福祉事業団」に託しました。

ボランティア委員会の代表児童から「地震で困っている人、特に自分たちと同じ子供たちのために使ってもらえればうれしいです」という思いが伝えられました。

この度の活動は保護者の方々にもご理解をいただき、多大なるご協力をいただきました。ありがとうございました。

2月5日 発展的な学び

3年生の理科の時間、流れる電気についての学習です。

これまでに「回路」を一つの輪のように途切れることなくつなげば電気が通り、電球に明かりをともすことができることを学習してきました。今日は発展課題です。「導線を長くのばしても豆電球はつくのだろうか」

「つくと思う!」予想をしたら早速確かめます。導線をつけ足して・・・

「やっぱりついた!」予想は当たりました。しかし、新たな疑問も浮かびます。

「回路が校庭一周分くらいの大きさ・長さになってもつくのかな」→つかない/つく/つくけど、時間がかかる/つくけど、消えそうなくらい暗い・・・など。

さすがに確かめるのは難しいので身近な例、送電線から考えていきます。「みんなの家に届く電気は・・・」

なんとなく理解していた事柄について、しっかりと思考を深めることができました。

5年生は算数の時間、ICT機器を使って発展課題に挑戦しました。

「同じ正多角形だけで隙間なく敷き詰めることができるのはどんな正多角形の時だろう」

答えは「正三角形、正方形、正六角形」のみですが、なぜそうなるかを説明することが課題です。

タブレットに自分の考えをまとめ、それを電子黒板で可視化していきます。一人では解決が難しい課題ですが、友達と協働で取り組むうちに解決の糸口が見えてきました。ヒントは「内角一つ分の大きさ」でした。

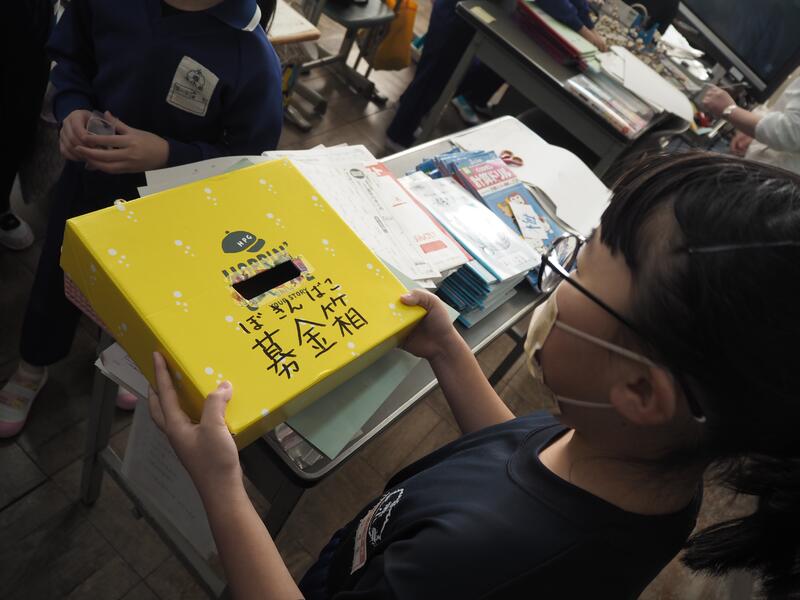

2月1日 ボランティア委員会による募金活動

本校児童発案の「令和6年能登半島地震」に関する被災者支援の募金活動は本日で3日目です。

今朝もボランティア委員会の子たちが活躍しました。

委員会担当の先生から、「明るく、元気な声で呼びかける」「感謝の気持ちを笑顔で伝える」などのアドバイスを受けて、各教室へ向かいました。

今回は児童に対する呼びかけでしたが、おうちの方のご協力もだいぶありました。

ありがとうございます。

1月30日 コミュニケーション教育

前回まで6年生で行ってきたコミュニケーション教育を5年生で実施しました。

講師の先生方は同じく「PAVLIC」の方々です。

のっけから笑顔がこぼれています。

ウォーミングアップは「じゃんけん3勝 勝ち抜け戦」です。最後まで残っては大変と、自分から進んで相手を見つけに行きます。

続いては「じゃんけん3敗 負け抜け戦」です。じゃんけんで3回負けた人から座ることができます。次々と人が抜けていく中、残った二人の決勝戦です。

負けた子がガッツポーズ。じゃんけんに勝ち続けた子は思わず天を仰ぎました。

続いては操りゲーム。ペアとなった相手の手のひらの動きに自分の顔を合わせなくてはなりません。やっている子供たちは操ること、操られることに必死ですが、第三者から見ると、色々な動きがあって面白いです。

体も心もほぐれ、のびのびと、いきいきとした表情が増えました。

ここからが本番です。グループごとに、出されたお題をジェスチャーのみでみんなに表現しなくてはなりません。

グループごとの話し合いと練習が終わったら、いよいよ発表です。

ジェスチャーゲームとして始めましたが、見方を変えると実はサイレントで行う寸劇です。言葉を使わずに相手に伝えるために、どんな表情でどんな動きをすればよいかを考えて表現しました。これがコミュニケーションで大切なことの一つだったのです。

今回の活動の終わりを告げると「もっとやりたい」の声が上がりました。

次回はストーリー性のある寸劇に挑戦します。次も楽しみです。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

26 | 27 2 | 28 1 | 29 1 | 30 2 | 31 1 | 1 |

2 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | 7 2 | 8 |

9 | 10 4 | 11 1 | 12 1 | 13 2 | 14 | 15 |

16 | 17 1 | 18 2 | 19 1 | 20 | 21 | 22 |

23 | 24 1 | 25 1 | 26 1 | 27 1 | 28 | 29 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

いわき市平赤井字田町49

TEL 0246-25-2897

FAX 0246-25-2899