出来事

12月4日 あとひと月

1年生は、夏の間育てていたアサガオのつるを活用して、クリスマスのリースを作りました。どのリースも素敵に仕上がっています。持ち帰って飾るのが楽しみですね。

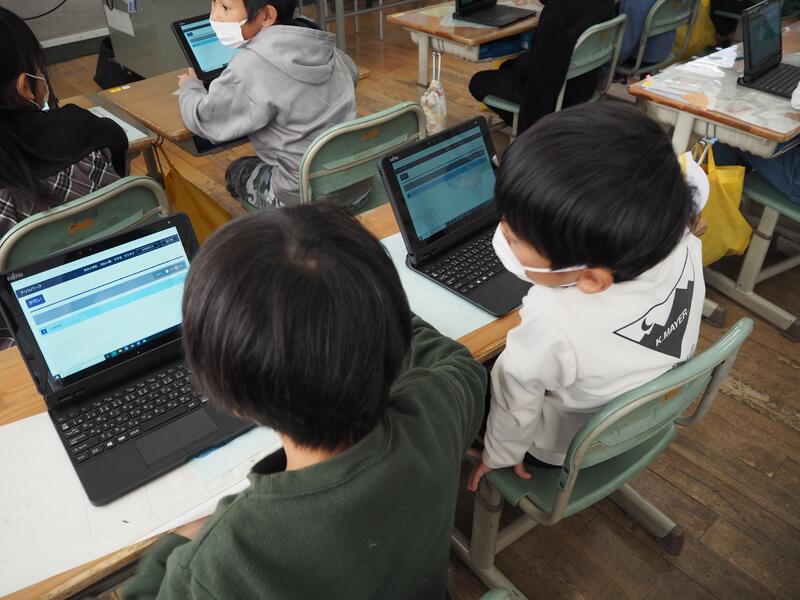

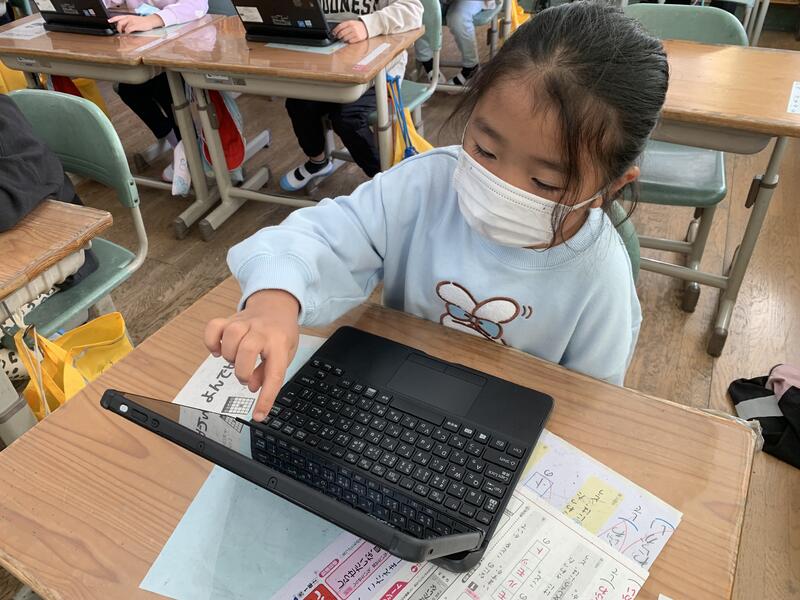

2年生はタブレットを使って計算問題に答えています。先日の1年生でもお伝えしましたが、情報端末機器をあたりまえに使えるようにするために、学校では授業中に適宜タブレット端末を使用しています。2年生にもなると、コンピュータの起動からログイン、目的のアプリケーションを立ち上げることまでを、どの子もスムーズに行っています。

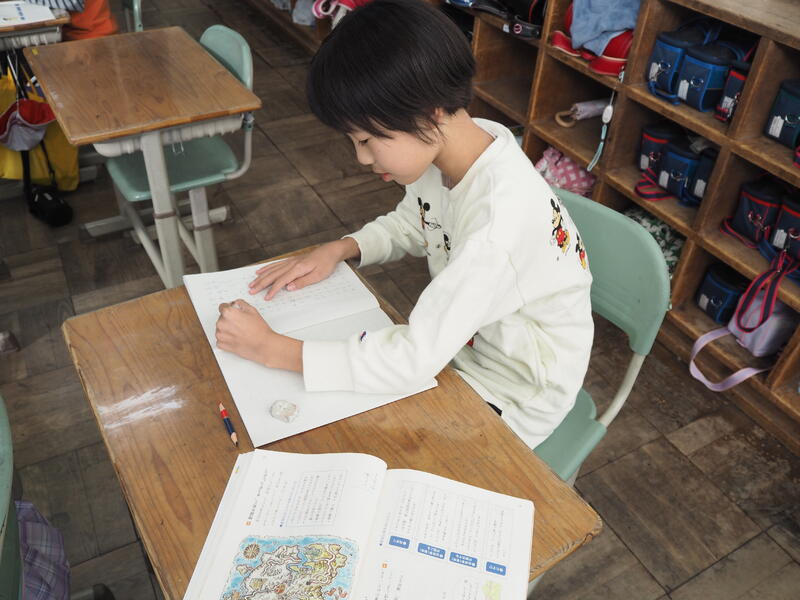

3年生では国語の授業で物語文を創作していました。物語の中でどんな出来事が起きて、それをどう解決していくか。それぞれが思いを広げて書いています。3年生ともなると長文でも集中して書くことができています。出来上がりが楽しみです。

日中は日光の温かさがあるとはいえ、朝晩は冷え込むようになりました。気が付けば今年もあとひと月。登校日数でいうと、今日を含めてあと15日となりました。各種感染症や発熱、咳などの症状のある子が各学年で見られます。うがい、石鹸や流水での手洗いなど、基本的なことを習慣化し、残り少ない2学期を楽しめるよう、ご家庭でも声がけをお願いします。

明日は1・2年生の校内持久走記録会が予定されています。今夜は早めに休ませてください。また、明日朝の健康観察を十分にお願いします。

12月1日 校内授業研究会

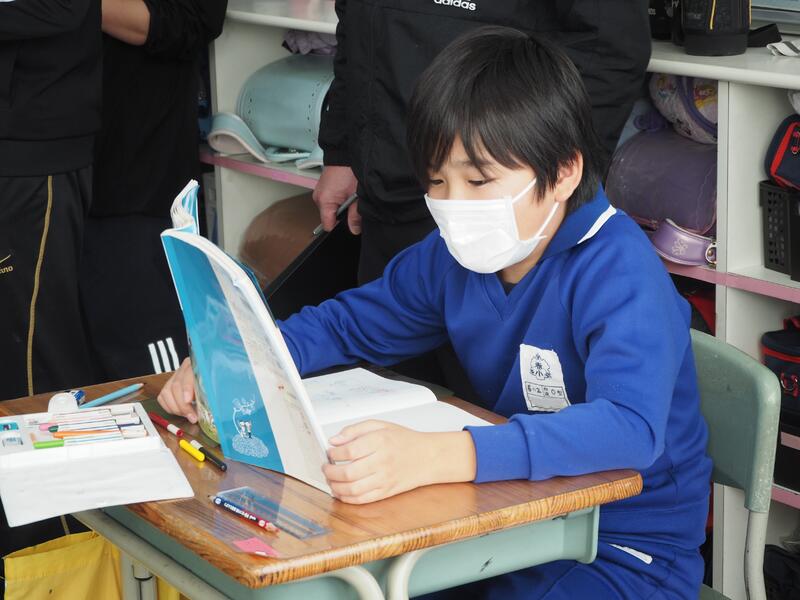

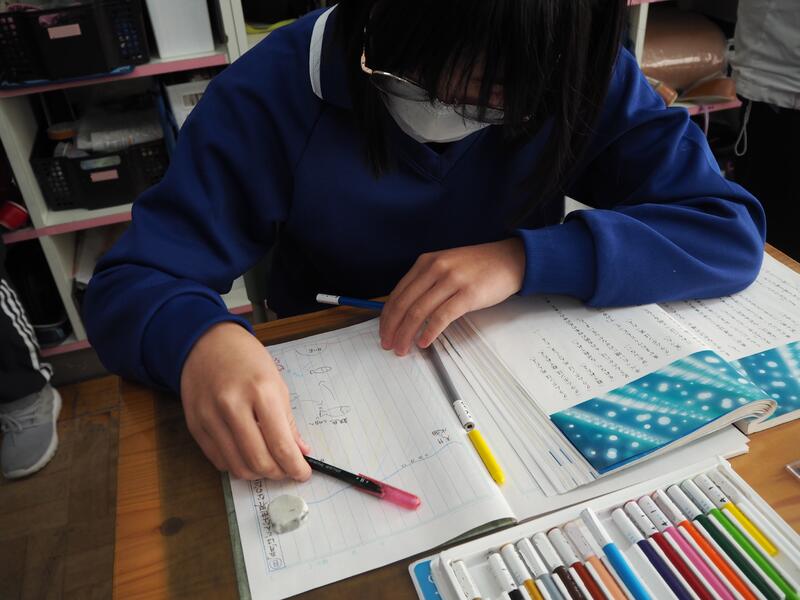

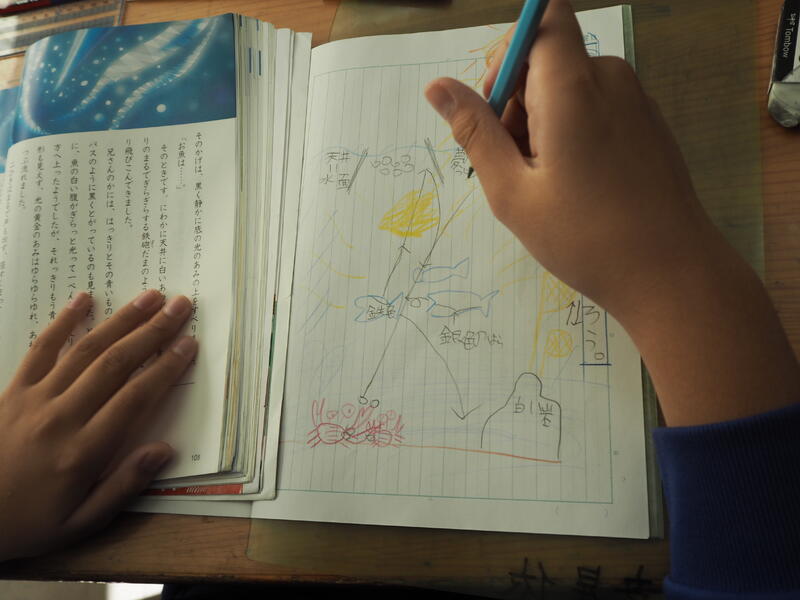

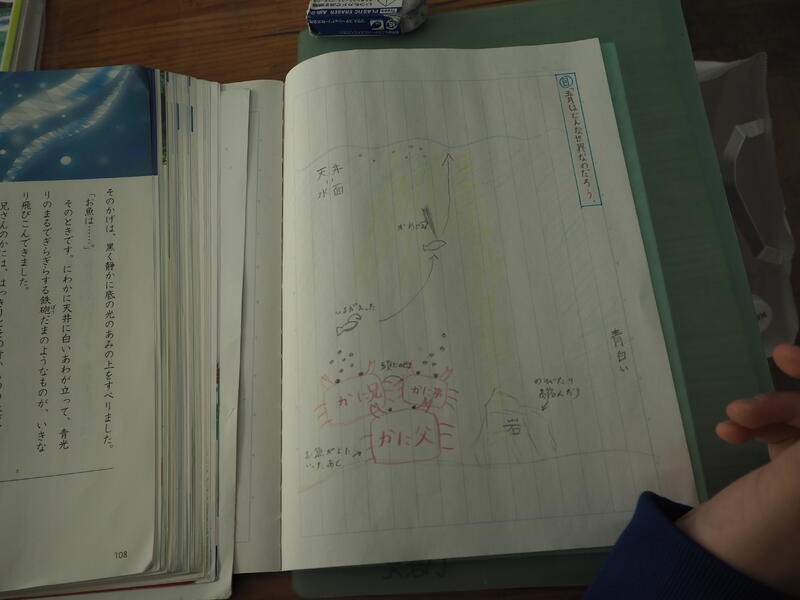

6年2組で校内授業研究会を行いました。教科は国語、物語文「やまなし」の読み取りです。

「やまなし」には作者である宮沢賢治独特の表現がたくさん詰まっています。作品の世界を自分なりにとらえ、自分の考えを書くことが大きな目標です。

この物語を作者はどの視点から語っているかなどを明らかにしながら、文章を読み取った内容を絵に表していきます。「ひるがえす」や「鋼」「居すくまる」など、普段の生活ではあまり親しみのない言葉は辞書で調べながら、読み取った情景を絵にしていきます。

友達は作品をどうとらえているか、ノートを持ち寄り交流しています。

気になった言葉を積極的に調べ、文章の内容を読み取ろうとする姿、表現を味わおうとする姿がたくさん見られました。

11月30日 九九名人になろう

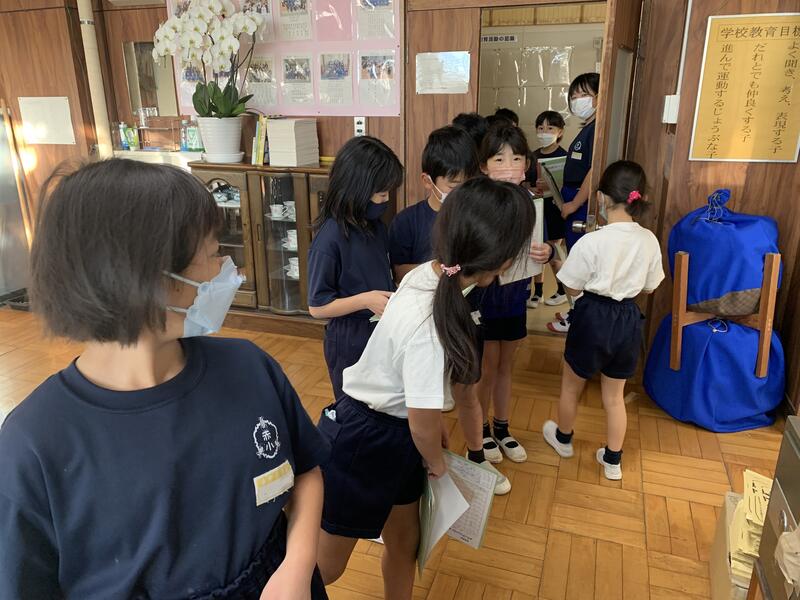

この半月ほど、校長室には毎朝かわいらしいお客さんがたくさんやってきます。

2年生の子供たちです。かけ算九九の暗唱を聞いてもらうためです。

「2の段」「3の段」・・・の段ごとに、「にいちがに、ににんがし・・・」の正順、「にくじゅうはち、にはちじゅうろく・・・」の逆順でまずは練習し、最終的には「にしちじゅうし、にさんがろく・・・」などのランダムに出されても答えられるようになることを目指しています。

「6の段の上がり、お願いします」「4の段のばらばら、聞いてください」と、毎朝行列ができています。

合格のスタンプがたくさん! いっぱい練習した成果が出ています。明日はどれを聞かせてくれるかな?

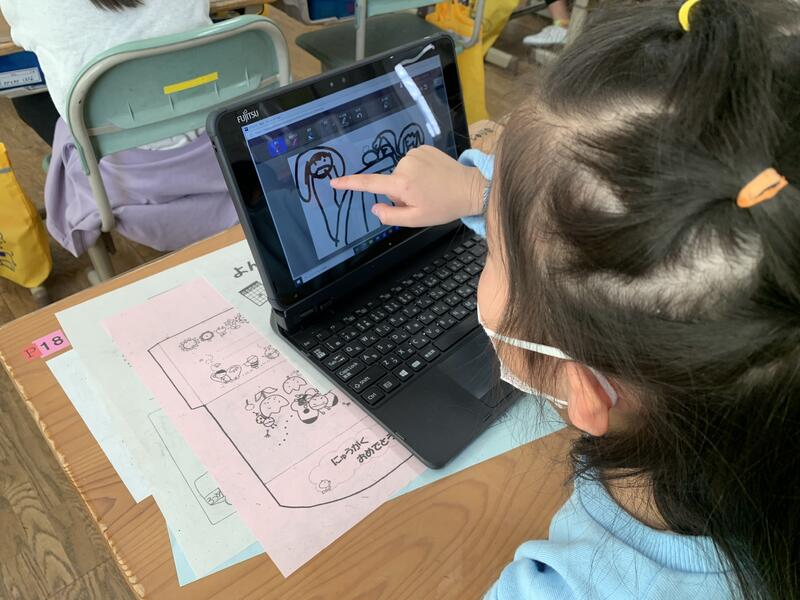

続いてこちらは昨日の1年生の教室です。タブレット端末でお絵かきをしています。

これまでも自分のアカウントやパスワードを入力して起動することを練習してきましたので、みなスムーズにスタート画面にたどり着けるようになりました。

これからの時代を生きる子供たちには、鉛筆やノートを使うのと同じくらいに、当たり前に情報端末を使いこなす力が必要であるとも言われています。まだ1年生なので、起動させても使用できる学習ソフトは少ないですが、まずは「慣れること」を目標に取り組んでいるところです。

11月29日 持久走記録会(5・6年生)

続いて5・6年生の様子です。5・6年生は6分間走り続けました。

走っている途中や走り終わった直後は苦しそうな表情の子が多かったのですが、ペアになっている友達に「〇周と〇/8(はちぶんの〇:トラックを8等分したいくつ分)走れたよ」と記録を伝えられると、明るい笑顔、やりきった表情が多くみられました。自身の最高記録を出せた子が多かったようです。この記録会を通して、また一つ自分自身の成長を感じることができました。

1・2年生の持久走記録会は12月5日に実施予定です。

11月29日 持久走記録会(3・4年生)

今日は澄み切った青空のもと、3年生以上の校内持久走記録会が行われました。

本校の持久走記録会は順位やタイムを競うものではありません。一定時間内にどれだけの道のりを走ることができるか、これまでの自分の記録に挑戦するものです。競う相手は自分なのです。

保護者の方々の応援の声が子供たちの背中を押してくれました。ありがとうございました。

11月28日 「和食とSDGs給食」交流会(5年生)

今日は、いわき市教育委員会の主催行事の一つ「和食とSDGs給食」交流会が、本校を会場として行われ、5年生が参加しました。まずは和食の特徴やSDGsとの関連について学びます。

次は「株式会社 にんべん」からいらした講師の尾崎先生による鰹節の説明です。鰹節の種類や製造工程を学びます。

いよいよお待ちかね、児童の体験コーナーです。削り器を使って鰹節をかき、いわゆる「削り節」づくりに挑みます。

自分たちでこしらえた削り節をいただきます。削りたてはとても香り高く、一味違うおいしさです。

次は「だし」について教えていただきます。削り節をふんだんに使ってこしとった「だし」はきれいな黄色でした。

続いてだしの試飲です。「かつおだし」と「あわせだし」の2種類、飲み比べです。

交流会の最後は講師の先生方を交えての会食です。

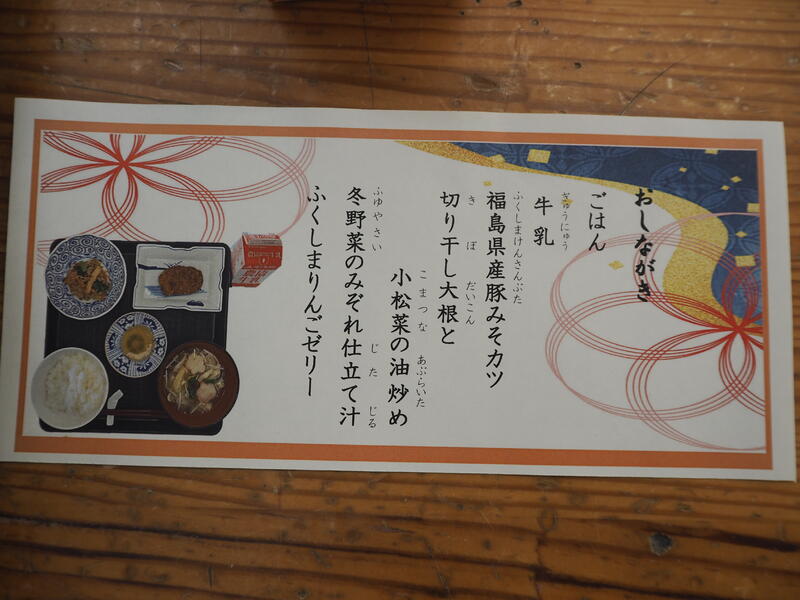

5年生は特別な食器でいただきます。しかも「おしながき」つきです。いつもの教室なのに、高級感が漂います。

食べ物を無駄にしない工夫、塩分をとりすぎない工夫、何よりも食材をおいしくいただく工夫がたくさん詰まった「和食」。学校給食をとおして日本人の伝統的な食文化「和食」について楽しく、おいしく学ぶ機会となりました。

最後に・・・

今回は「給食交流会」として、市内各所の給食センターの方々がおいでくださり、配膳や下膳などのお手伝いまでしてくださいました。おかげさまで子供たちの食べる時間がしっかり確保できました。お世話になりました。

本日お越しの関係者様の皆様、ありがとうございました。

11月27日 コミュニケーション教育(6年生)

今日は東京からNPO法人「PAVLIC(パブリック)」の方々がお見えになり、6年生を対象に「コミュニケーション教育」を実施してくださいました。創作劇のワークショップを通してコミュニケーション能力の育成を図ろうとするものです。11月上旬に行った1回目に続き、今回は2回目の実施です。

今回はチームごとに自分のなりたい役を決め、それらすべてが登場するようなストーリーを考えるという内容です。

まずはお手本。先生方が即興で出した役は「たぬき」「平和」「ベートーベン」「仮面ライダー」「あんぱん」の5つ。これらがどうつながるのでしょうか。子供たちからどんどんアイディアが出されます。

「ベートーベンと仮面ライダーが並んで歩いてたら面白いよね」

「仮面ライダーだからさ、二人ともバイクに乗って並んで走っててもいいよね」

「バイクならウーバーイーツの配達員でもいいんじゃない?」

「あっ、それなら届ける商品は "あんぱん" だ!」

「注文したのは "たぬき" だね」

「じゃあさ、ベートーベンと仮面ライダーはお互いライバルで、競って届けるんだけど、最後はみんなであんぱん食べて平和になるの」

講師の先生方は子供たちの発言をニコニコ笑顔で受け止めているだけ。子供たちが楽しく意見を言い合っているうちにストーリーがまとまりました。お見事!しかし、これはあくまでも練習問題のようなものです。

次はグループごとになりたい役とストーリーとを考えていく作業です。先ほどの練習があるので、子供たちは一見何の関係性もないような役を出していくことになんのためらいもありません。

出された役をどんなストーリーでつなげていくか、書き留めていきます。

稽古と話し合いを繰り返します。時々アドバイスももらいます。

いよいよ発表の時間です。どのグループも短時間の割にはしっかりとした世界観をもつ内容の劇を披露してくれました。

それぞれのグループが発表するたびに、講師の先生が良いところをほめてくださいました。また、内容への価値づけもしてくださいました。一見するとドタバタ劇に見えるものでも、その中にキラリと光るせりふがあったり、考えさせられるものがあったり。表現するのも学びですが、観客として見る側にも学びがありました。

3回目は12月上旬です。次回も楽しみです。

11月24日 物の体積と温度(4年生)

4年生、理科の実験の様子です。空気や水の体積が温度によってどのように変化するかを調べています。

空気は結果が目に見えやすく、大きく変化することが分かりました。それに対して水の体積の変化はわずかなため、一度の実験では子供たちは変化の様子になかなか気づきません。そこで2回目の実験です。今度はわずかな変化にも気づくことができるよう、初めの水位に印をつけて、目を凝らして見守ります。

水の入った試験管をお湯につけて見守ると・・・ほんの少しですが水位が上がりました。根気強く実験に臨んだ成果です。実験大成功!

最後に喜びの一枚です。

今日は吹く風すら心地よい小春日和ですが、週末は冷え込むようです。

また、市内各所でインフルエンザや咽頭結膜熱(「アデノウィルス」などに感染することでおこる病気。いわゆる「プール熱」。本来は7~8月がピークですが、市内では先週「警報レベル」を超えました。今年は異例の流行だそうです。)などが流行しています。

お出かけの際(特に人ごみに出かける際)は基本的な感染症対策をしっかり行い、感染症の拡大予防や健康管理にご協力ください。では、よい週末を!

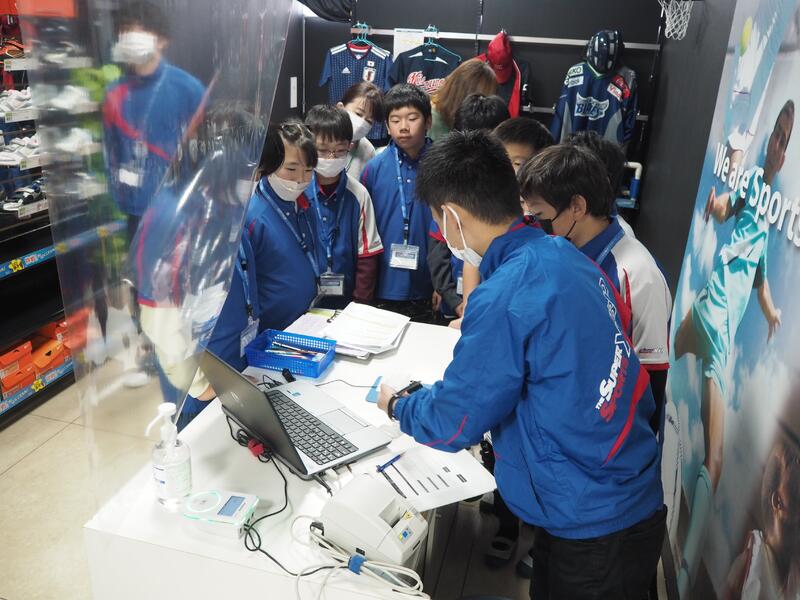

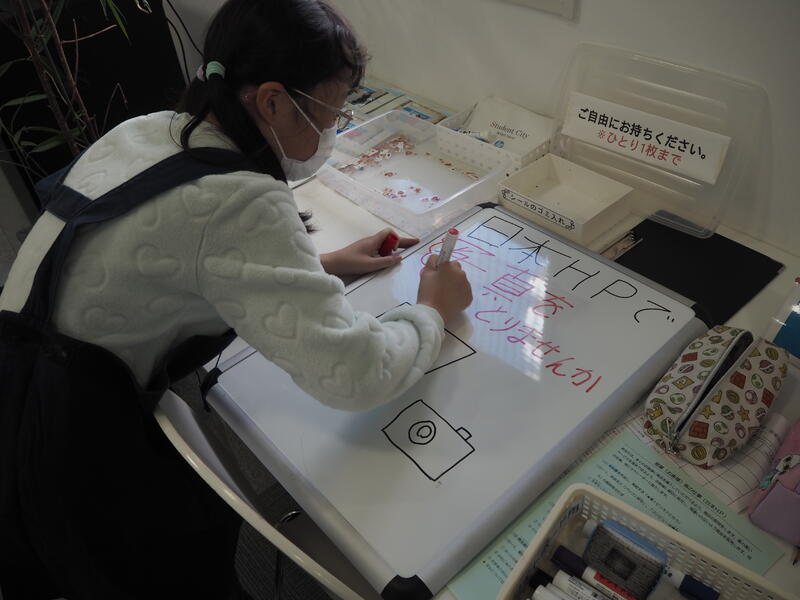

11月22日 スチューデントシティ(5年生)

いわき市では、小学5年生を対象に「スチューデント・シティ」という体験活動を実施しています。

スチューデントシティは通称「Elem」と呼ばれている建物(文化センター東隣)内の施設で「社会は仕事を通じて相互に支えあうことで成立している」ことを学ぶ取り組みです。

(詳しくはこちら → https://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1450929051695/index.html)

赤井小学校は平第六小学校の5年生と力を合わせて活動しました。 子供たちはそれぞれ社会人として扱われ、何かしらの仕事をして収入を得ます。得た収入から税金を支払ったり、買い物をしたりします。引率教員やボランティアスタッフの保護者さんたちは見守るだけ。指示や助言はしません。初めは戸惑うものの、自分のすべきことが分かってくると表情に活気が生まれ、能動的に動き回ります。どんなことが楽しかったか、どんなことに苦労したか、5年生の保護者さんはぜひ感想を聞いてみてください。

11月21日 インスタントシニア体験(4年生)

これまでに「手話教室」「点字教室」と体験してきた4年生、今回は「インスタントシニア体験」です。いわき市社会福祉協議会からお借りした体験器材を用いて、福音協会の方々が講師を務めてくださいました。

大きく分けて2つの体験活動をしました。一つ目は体に様々な重りなどを装着してみる体験です。

関節の可動域が制限されているうえ、重りも入っているため、いつものように自由に動き回ることができません。ゴーグルにより視野も狭くなっています。当たり前にできていた生活行動の一つ一つが、とても難しいことになってしまいました。

もう一つの体験は車いす体験です。

ちょっとした障害物やわずか数センチメートルの段差などが車いす移動にとっては大きな妨げになることを、身をもって理解することができました。

「気づき、考え、実行する」という言葉があります。子供たちは様々な体験活動を通して「気づく目」を育て、想像力を養っています。周りの人と関わることで様々な意見・考えに触れて豊かな心を育んでいます。

そして良いと思ったことを行動に移すことのできる人になれるよう、しっかりと子供たちを育てていきたいと思います。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

26 | 27 2 | 28 1 | 29 1 | 30 2 | 31 1 | 1 |

2 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | 7 2 | 8 |

9 | 10 4 | 11 1 | 12 1 | 13 2 | 14 | 15 |

16 | 17 1 | 18 2 | 19 1 | 20 | 21 | 22 |

23 | 24 1 | 25 1 | 26 1 | 27 1 | 28 | 29 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

いわき市平赤井字田町49

TEL 0246-25-2897

FAX 0246-25-2899