夢に向かって、

どんな事にも共に挑戦し、

諦めずに取り組み続ける子

出来事

一斉下校

今日(23日)は、第2学期終業式。

一斉下校の様子です。

きっと、心はうきうきでしょう。

でも、「いい冬休み」にするためには・・・

<校長から>

①病気の予防をしよう。

②規則正しい生活をしよう。

③家の手伝いをしよう。

<生徒指導主事から>

さ-さきに宿題を終わらせよう。

と-とび出しはしない。

が-がんばって早く起きよう。

お-お手伝いをしよう。

か-からだを動かそう。

それではよいお年をお迎えください。

大掃除

午後の校舎内を回ってみると・・・

げた箱掃除

げた箱掃除

粘土板を拭いて・・・

机やマットもピカピカ

教室床の汚れ落とし

いよいよ明日は第2学期終業式。

冬休み頑張ってほしいこととして、「家の手伝いをしよう」と話すつもりです。

一足早く・・・

今日(22日)の給食です。

箱の中から「チョコレートケーキ」が出てきました。

星の形をしたハンバーグもあります。

大喜びでケーキをほおばる1年生。

「いつもより2000倍おいしい。」と言う声も・・・。

一足早いお楽しみでした。

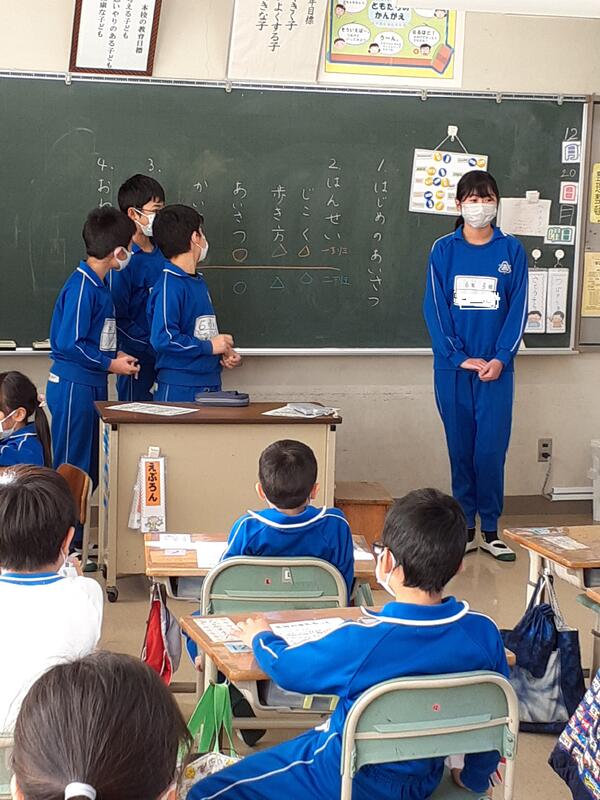

校外子ども会

今日(20日)は、第2学期の登校班反省や冬休みの過ごし方の確認をしました。

登校班の話し合いの様子です。

集合時刻、歩き方、あいさつ、解散などについて反省しています。

本校では、7:30~45頃に登校(昇降口着)というきまりが、「生活のしおり」に書かれています。

「冬休みまもること」を読み合って確認しています。

冬休み中、安全な生活が送れるように、ご家庭でもお子さんと話し合ってください。

読み聞かせ

5年生教室の読み聞かせ(読書タイム)の様子です。

読み聞かせをしているのはだれだと思いますか。

実は、本校の養護教諭です。今日(17日)は、図書ボランティアの助っ人として参加しました。

真剣に聞く子どもたちの様子です。高学年にも読み聞かせを行っています。

本校では、「学力向上グランドデザイン」を策定し、学力の定着・向上に取り組んでいます。その4つの柱の一つが「読書活動の推進」です。

図書ボランティアの方々にも協力していただいています。

もし、図書ボランティアに興味がある方は、学校までお問い合わせください。

ドキワクチャレンジ(2・5・6年生)

以前、1・3・4年生の活動を紹介しましたが、今回はその続きです。

ぶたのまるやき(2年生)

登り棒(2年生)

雲梯【うんてい】 (2年生)

リズム走(5年生)

障害物をリズムよく跳び越していきます。

タグラグビー(6年生)

自分の色以外のタグを取り合います。

また、ほかの学年も工夫して遊んでいました。

なわとびの技に挑戦中。

今日は風もなく、日差しもあり、運動するにはよい天候でした。

先日お願いした「学校評価アンケート」(保護者)では、概ね高評価をいただいたのですが、体力面に課題があることがわかりました。

業間の時間(25分間)であり、回数もそれほど多くはとれませんが、今後も子どもたちの体力向上に努めていきます。

「放射線って何だろう(2年生)

今日(10日)は、「放射線教育」について紹介します。

子どもたちは、放射線についてあまり知りません。まずは、特徴や性質について学びました。

学んでいく中で、子どもたちはコロナウイルスの感染対策と似ていることに気づきました。

今日の授業のまとめや感想を書いています。

子どもたちは放射線の性質を理解し、気をつけて生活しようという意欲をもつことができたようです。

交通事故にあわないためには(5年生)

以前紹介した保健体育の授業では、体のこと(第二次性徴)でしたが、安全な生活についても学びます。

「交通事故にあわないためにはどうすればよいか」を学んでいます。

子どもたちは、自分の考えやわかったことを真剣に書き込んでいます。

実は今日(8日)、「登下校時のお子さんの送迎についてのお願い」というプリントをわたしました(安心・安全メール「PDF」でも配信)。

事故が起きてからでは遅いです。自分の身は自分で守るのが第一ですが、私たち大人も子どもたちの安全を守っていきましょう。

ドキワクチャレンジ 1・3・4年

ドキワクチャレンジ 1・3・4年

子どもたちが少しでも運動を好きになるようにと、大休憩の時間を利用して「ドキワクチャレンジ」と称して運動をしました。

今日は1年生が「固定遊具サーキット」、3・4年生は「投げる運動」か「ダンス」のどちらかを選択して運動を楽しみました。

運動を始める前には、しっかり準備体操です。

1年生の「固定遊具サーキット」は鉄棒や上り棒、うんてい、ジャングルジムを楽しみました。

3・4年生の「ボール投げ」は大校庭でテニスボールを思いっきりなげました。

「ダンス」は体育館で、動物になりきったり、「エビカニクス」を踊ったりしました。

次回は12月15日(水)に2・5・6年生が行います。

さあ、みんなで「運動大好きっ子」になろう!

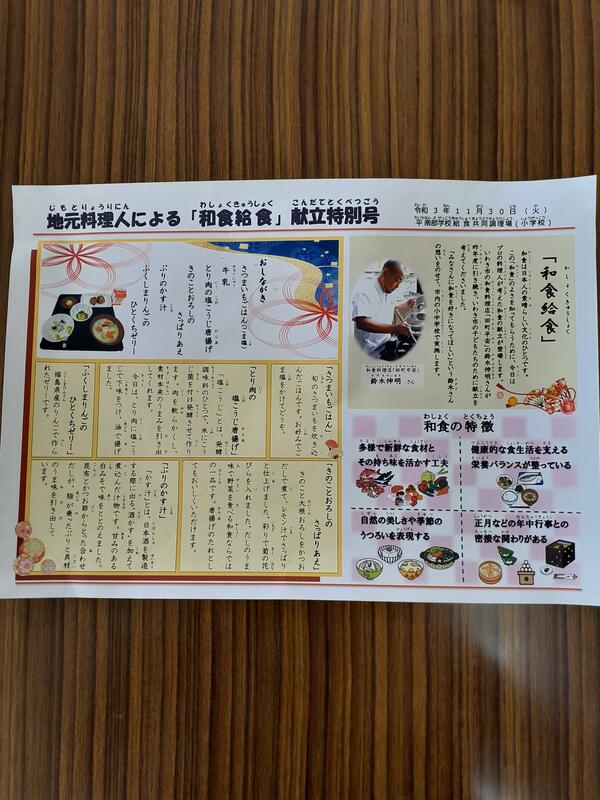

和食

今日(30日)の給食は、11月24日「和食の日」にちなみ「和食」でした。

なんと料理人の方が監修なので、「おしながき」まであります。

一例を挙げると、「ぶりのかす汁」はお出しの味が効いていて、とても上品な味わいでした。また、にんじんが紅葉の形に切ってあり、手が込んでいました。

1年生の感想は、「めっちゃおいしい!」だそうです。

ぜひ、お子さんに聞いてみてください。

いわき市郷ヶ丘三丁目50-18

TEL 0246-28-1341

FAX 0246-28-1350

令和5年度

ほけんだより

図書館だより

生徒指導

各種計画等

運営委員会

↑

運営委員会にて、所属する会の年間計画を作成する方は、上記のファイルをダウンロードしてお使いください。