カテゴリ:今日の出来事

12月5日 持久走記録会(1・2年生)

やや寒空となってしまいましたが、今日は1・2年生の持久走記録会を行いました。

1年生にとっては初めての記録会でしたが、これまで練習してきた成果をしっかりと出せました。

2年生は昨年度の記録もあるので、目標がはっきりとしていて1年生よりも気合が入っています。

自分の出番では精一杯走り、友達の出番では精一杯応援をしていた1・2年生。4月以降、体も心も大きく成長したことが十分に感じられる一日でした。

12月4日 あとひと月

1年生は、夏の間育てていたアサガオのつるを活用して、クリスマスのリースを作りました。どのリースも素敵に仕上がっています。持ち帰って飾るのが楽しみですね。

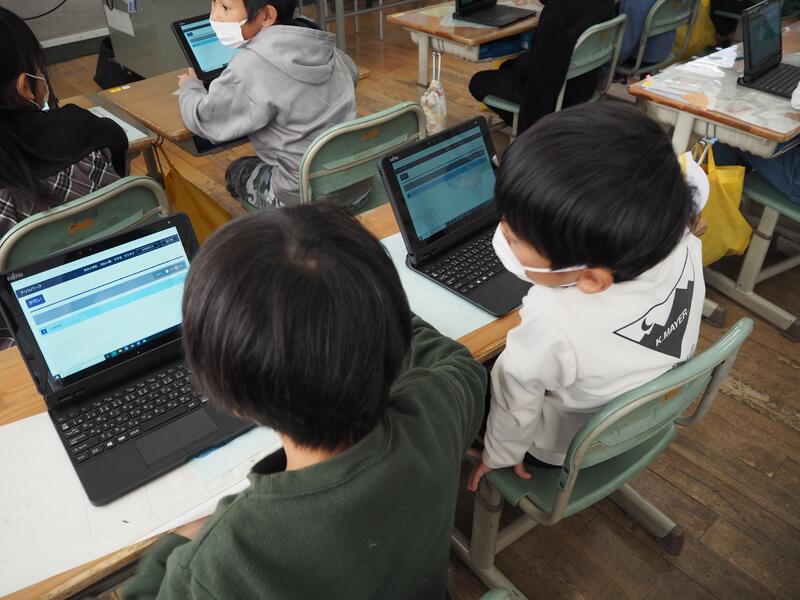

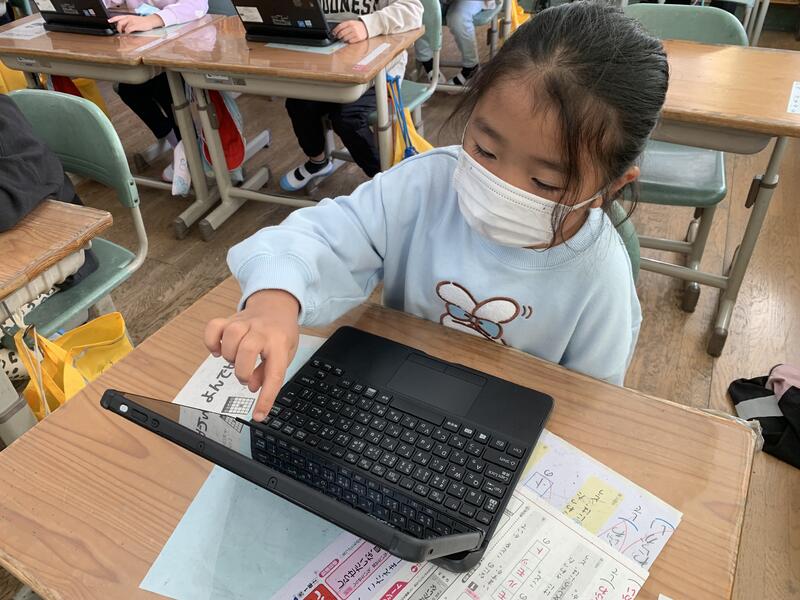

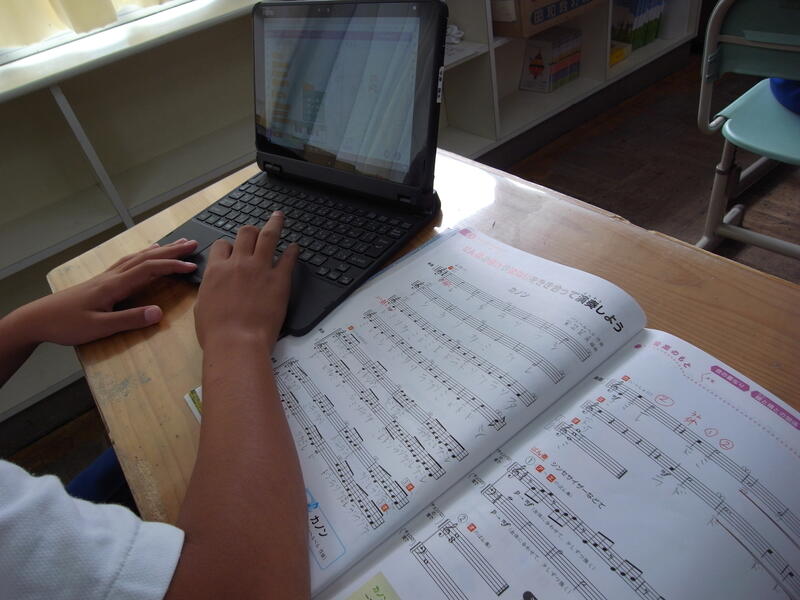

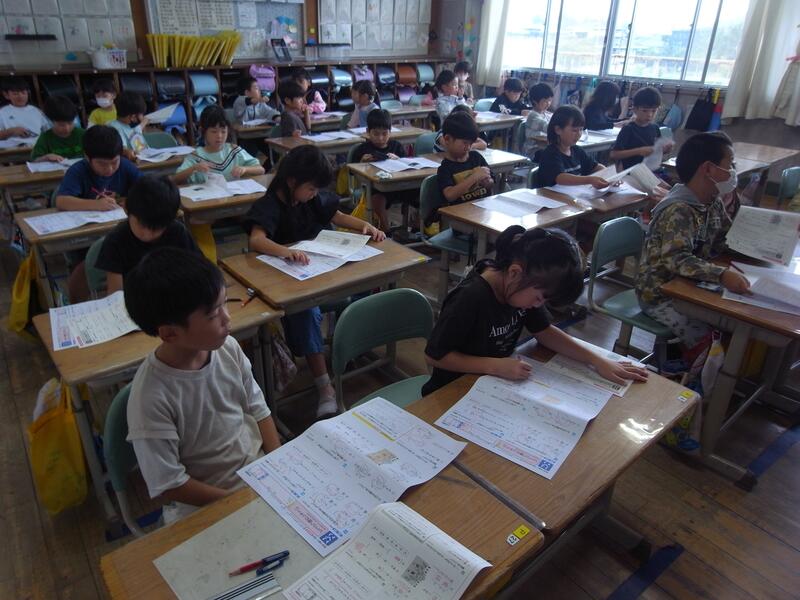

2年生はタブレットを使って計算問題に答えています。先日の1年生でもお伝えしましたが、情報端末機器をあたりまえに使えるようにするために、学校では授業中に適宜タブレット端末を使用しています。2年生にもなると、コンピュータの起動からログイン、目的のアプリケーションを立ち上げることまでを、どの子もスムーズに行っています。

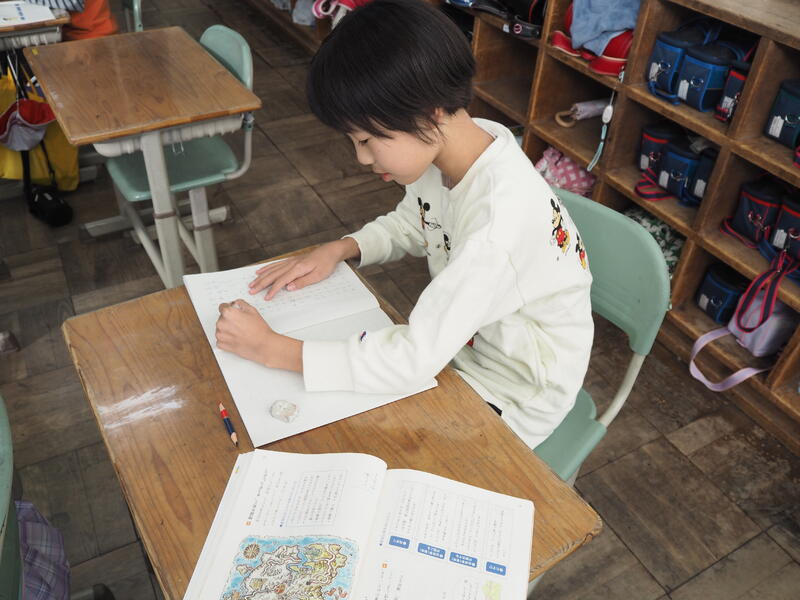

3年生では国語の授業で物語文を創作していました。物語の中でどんな出来事が起きて、それをどう解決していくか。それぞれが思いを広げて書いています。3年生ともなると長文でも集中して書くことができています。出来上がりが楽しみです。

日中は日光の温かさがあるとはいえ、朝晩は冷え込むようになりました。気が付けば今年もあとひと月。登校日数でいうと、今日を含めてあと15日となりました。各種感染症や発熱、咳などの症状のある子が各学年で見られます。うがい、石鹸や流水での手洗いなど、基本的なことを習慣化し、残り少ない2学期を楽しめるよう、ご家庭でも声がけをお願いします。

明日は1・2年生の校内持久走記録会が予定されています。今夜は早めに休ませてください。また、明日朝の健康観察を十分にお願いします。

12月1日 校内授業研究会

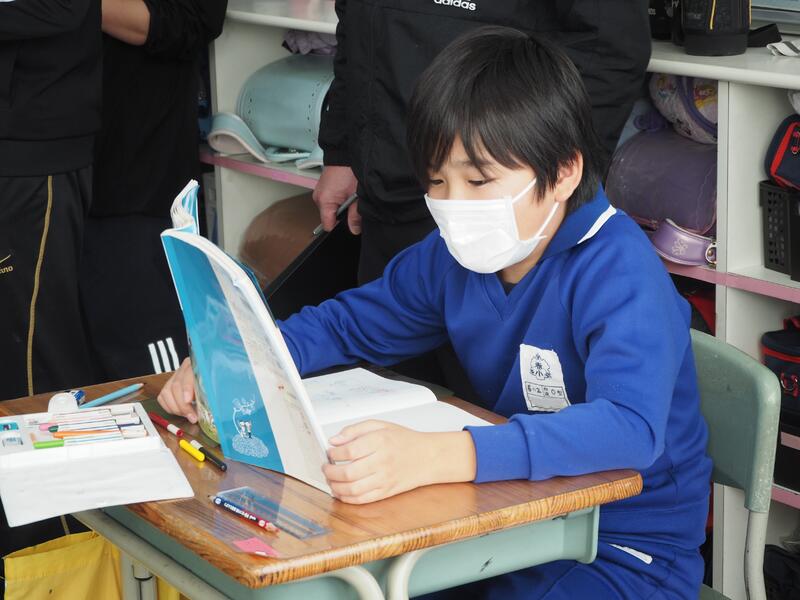

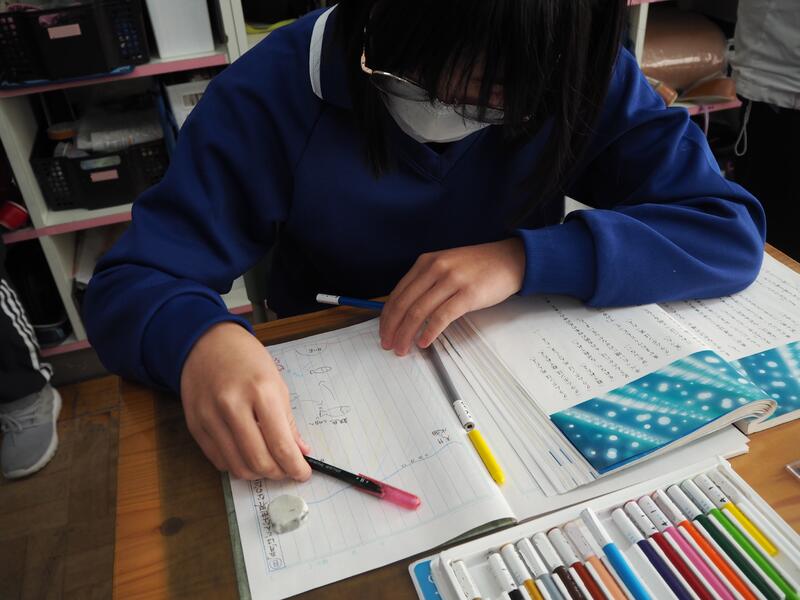

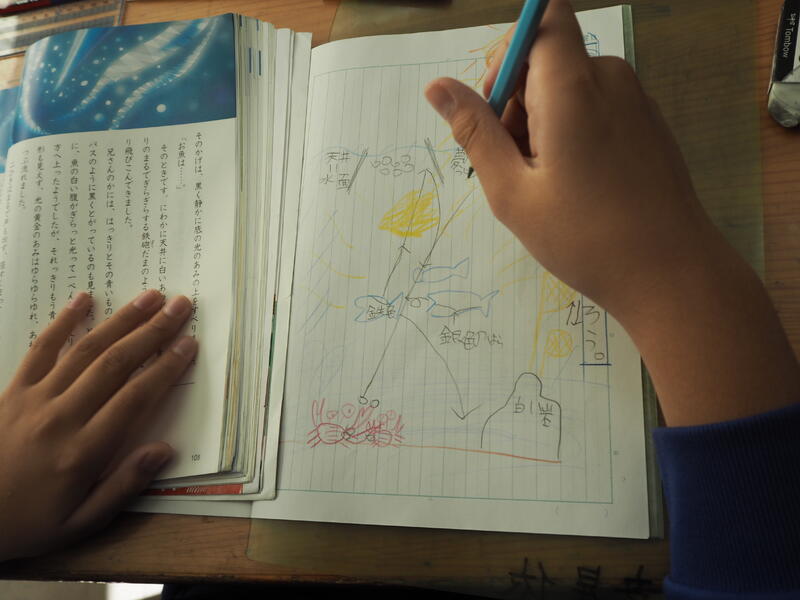

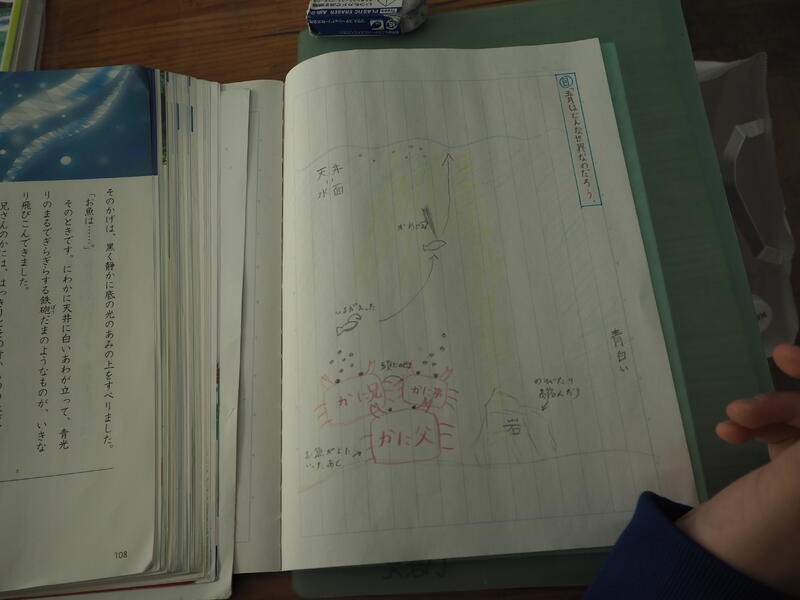

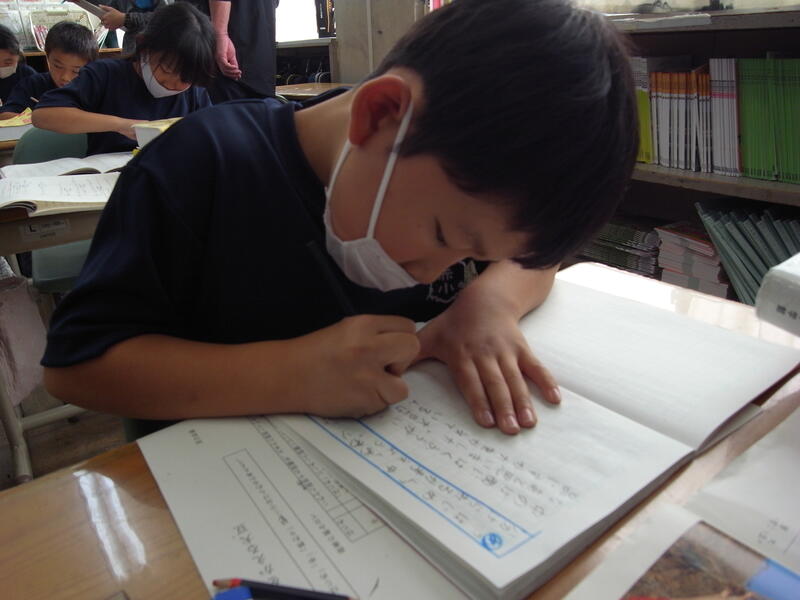

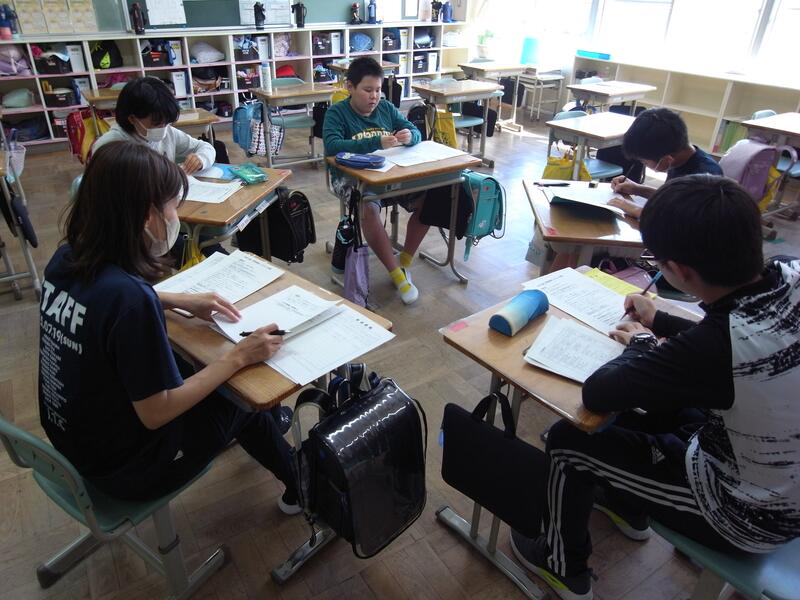

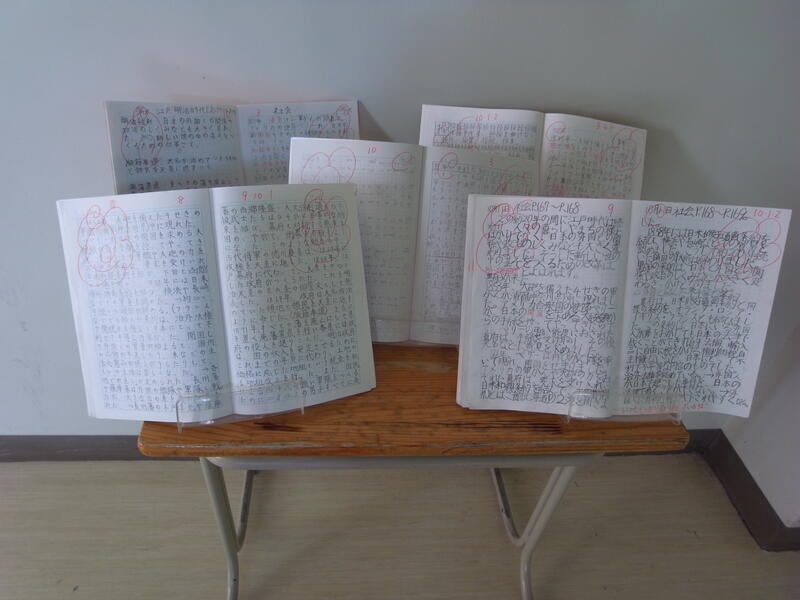

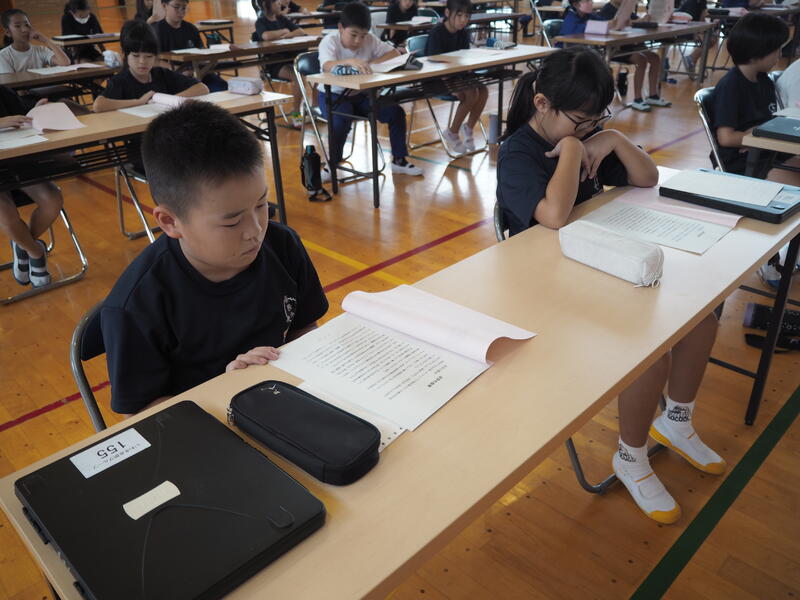

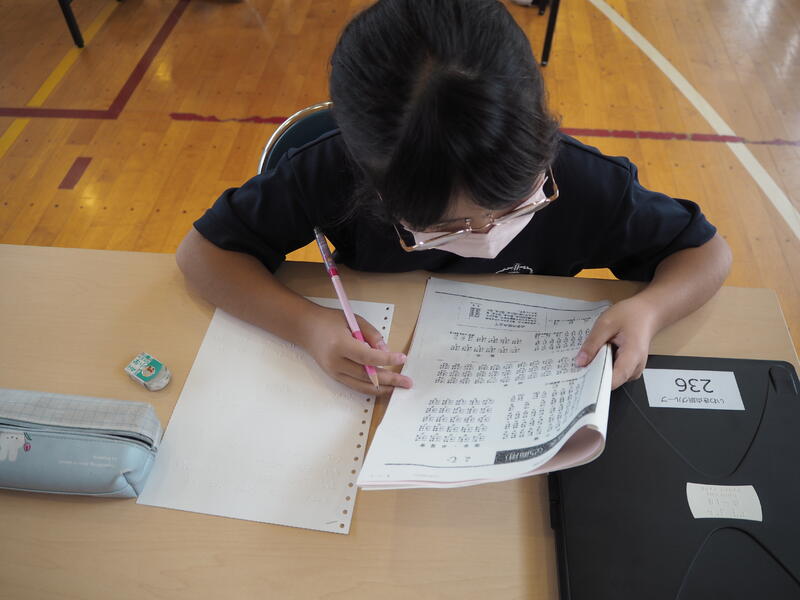

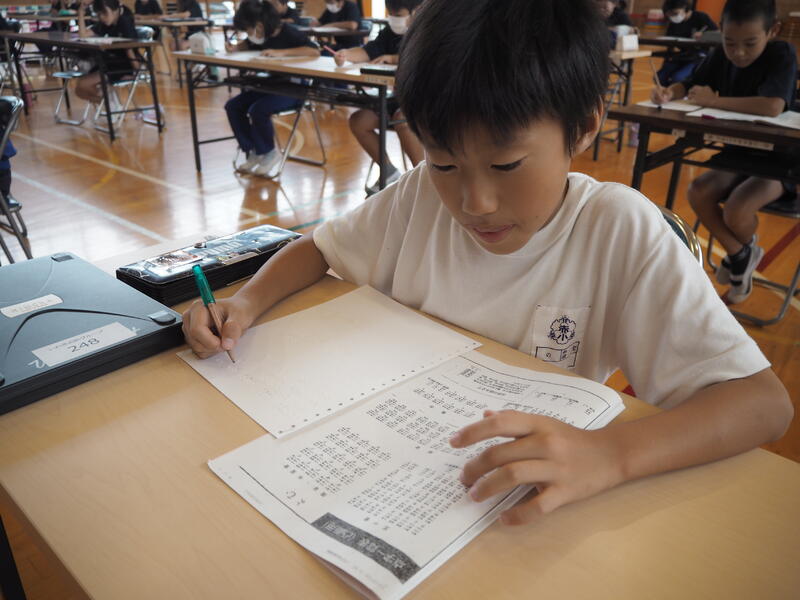

6年2組で校内授業研究会を行いました。教科は国語、物語文「やまなし」の読み取りです。

「やまなし」には作者である宮沢賢治独特の表現がたくさん詰まっています。作品の世界を自分なりにとらえ、自分の考えを書くことが大きな目標です。

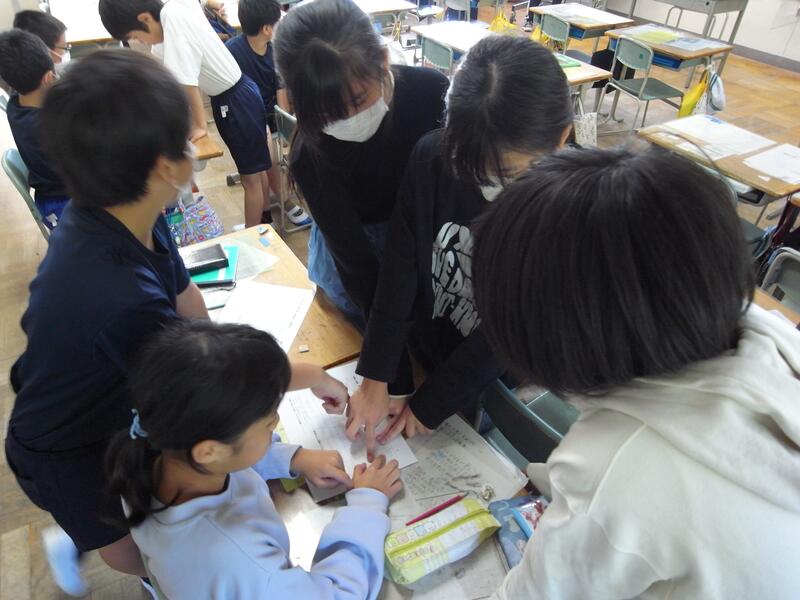

この物語を作者はどの視点から語っているかなどを明らかにしながら、文章を読み取った内容を絵に表していきます。「ひるがえす」や「鋼」「居すくまる」など、普段の生活ではあまり親しみのない言葉は辞書で調べながら、読み取った情景を絵にしていきます。

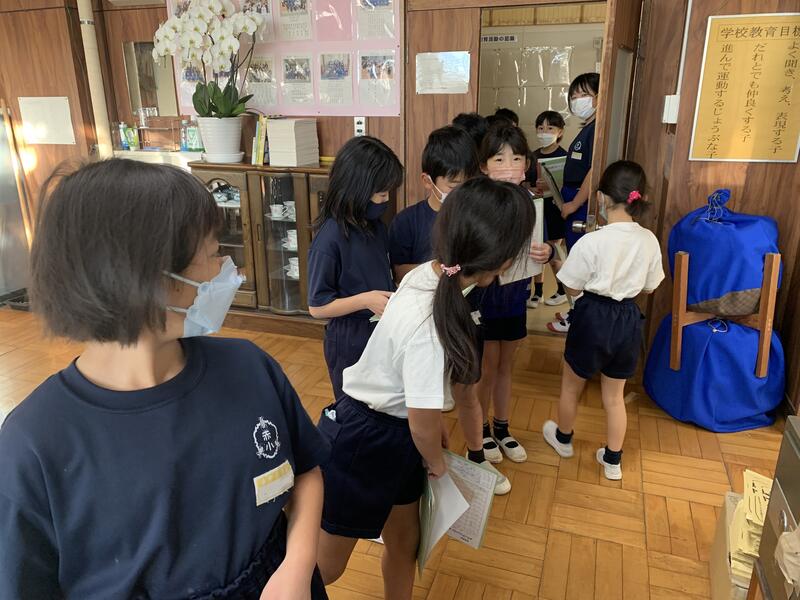

友達は作品をどうとらえているか、ノートを持ち寄り交流しています。

気になった言葉を積極的に調べ、文章の内容を読み取ろうとする姿、表現を味わおうとする姿がたくさん見られました。

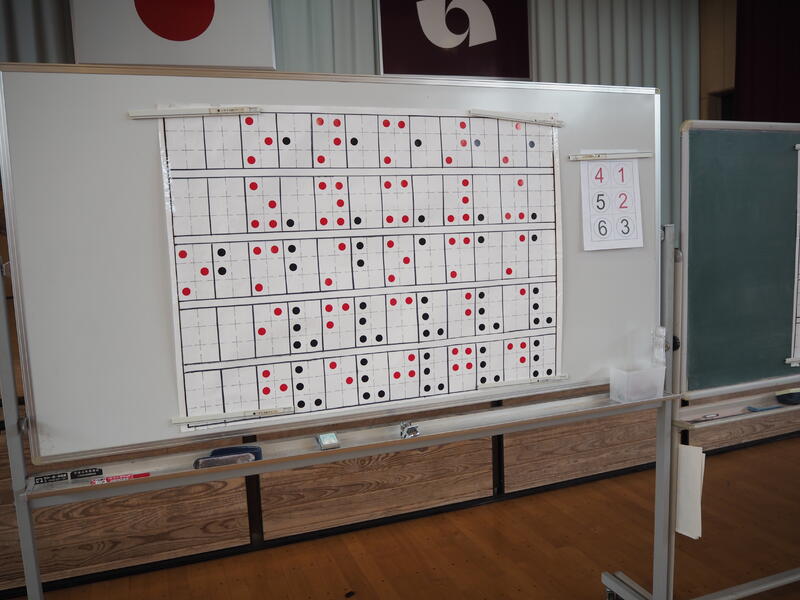

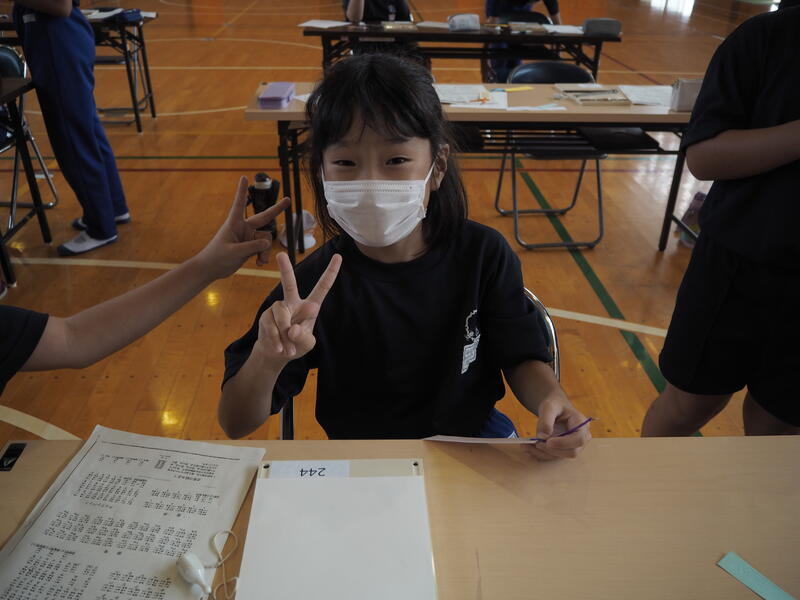

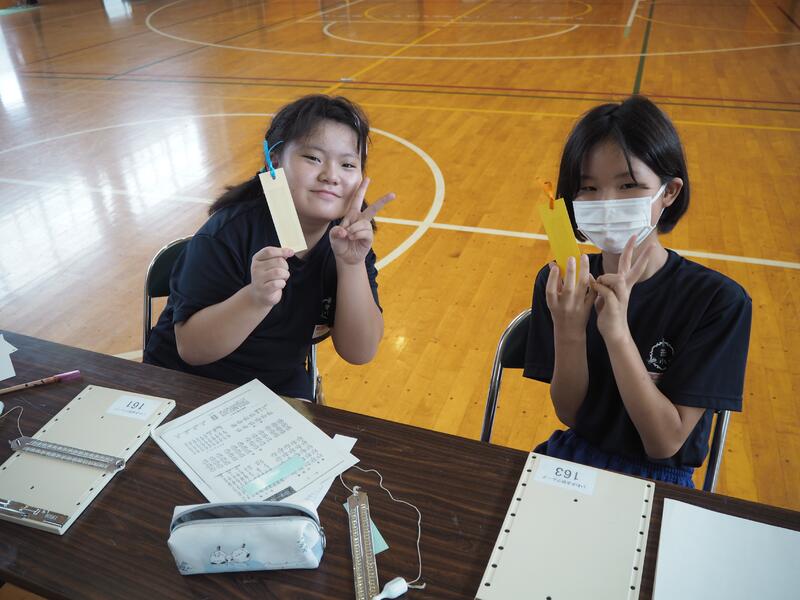

11月30日 九九名人になろう

この半月ほど、校長室には毎朝かわいらしいお客さんがたくさんやってきます。

2年生の子供たちです。かけ算九九の暗唱を聞いてもらうためです。

「2の段」「3の段」・・・の段ごとに、「にいちがに、ににんがし・・・」の正順、「にくじゅうはち、にはちじゅうろく・・・」の逆順でまずは練習し、最終的には「にしちじゅうし、にさんがろく・・・」などのランダムに出されても答えられるようになることを目指しています。

「6の段の上がり、お願いします」「4の段のばらばら、聞いてください」と、毎朝行列ができています。

合格のスタンプがたくさん! いっぱい練習した成果が出ています。明日はどれを聞かせてくれるかな?

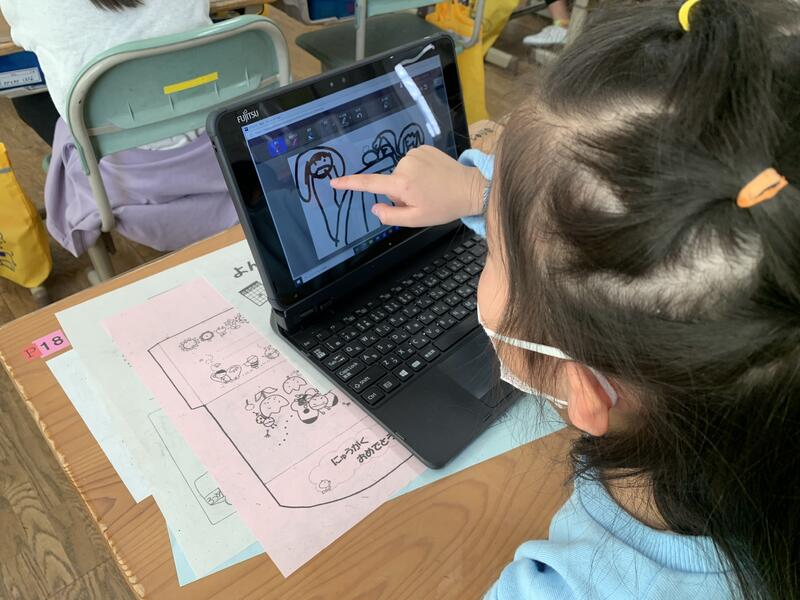

続いてこちらは昨日の1年生の教室です。タブレット端末でお絵かきをしています。

これまでも自分のアカウントやパスワードを入力して起動することを練習してきましたので、みなスムーズにスタート画面にたどり着けるようになりました。

これからの時代を生きる子供たちには、鉛筆やノートを使うのと同じくらいに、当たり前に情報端末を使いこなす力が必要であるとも言われています。まだ1年生なので、起動させても使用できる学習ソフトは少ないですが、まずは「慣れること」を目標に取り組んでいるところです。

11月29日 持久走記録会(5・6年生)

続いて5・6年生の様子です。5・6年生は6分間走り続けました。

走っている途中や走り終わった直後は苦しそうな表情の子が多かったのですが、ペアになっている友達に「〇周と〇/8(はちぶんの〇:トラックを8等分したいくつ分)走れたよ」と記録を伝えられると、明るい笑顔、やりきった表情が多くみられました。自身の最高記録を出せた子が多かったようです。この記録会を通して、また一つ自分自身の成長を感じることができました。

1・2年生の持久走記録会は12月5日に実施予定です。

11月29日 持久走記録会(3・4年生)

今日は澄み切った青空のもと、3年生以上の校内持久走記録会が行われました。

本校の持久走記録会は順位やタイムを競うものではありません。一定時間内にどれだけの道のりを走ることができるか、これまでの自分の記録に挑戦するものです。競う相手は自分なのです。

保護者の方々の応援の声が子供たちの背中を押してくれました。ありがとうございました。

11月28日 「和食とSDGs給食」交流会(5年生)

今日は、いわき市教育委員会の主催行事の一つ「和食とSDGs給食」交流会が、本校を会場として行われ、5年生が参加しました。まずは和食の特徴やSDGsとの関連について学びます。

次は「株式会社 にんべん」からいらした講師の尾崎先生による鰹節の説明です。鰹節の種類や製造工程を学びます。

いよいよお待ちかね、児童の体験コーナーです。削り器を使って鰹節をかき、いわゆる「削り節」づくりに挑みます。

自分たちでこしらえた削り節をいただきます。削りたてはとても香り高く、一味違うおいしさです。

次は「だし」について教えていただきます。削り節をふんだんに使ってこしとった「だし」はきれいな黄色でした。

続いてだしの試飲です。「かつおだし」と「あわせだし」の2種類、飲み比べです。

交流会の最後は講師の先生方を交えての会食です。

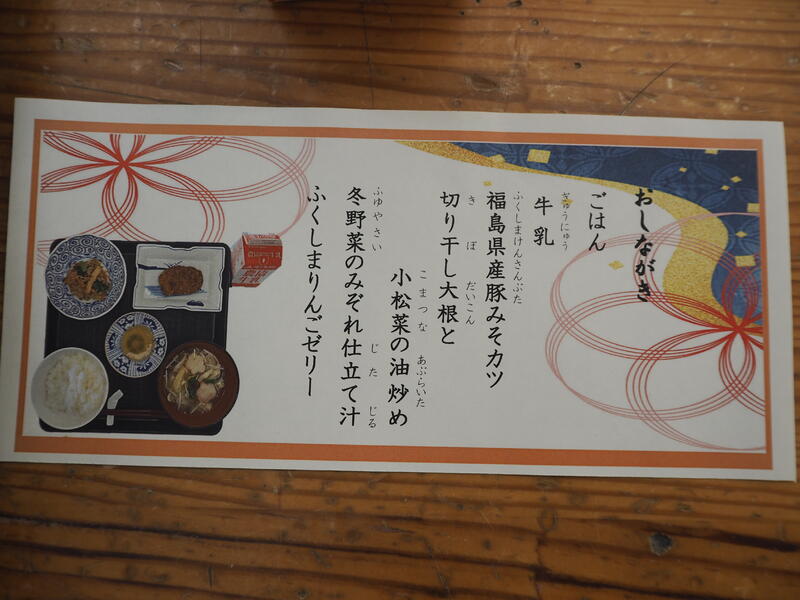

5年生は特別な食器でいただきます。しかも「おしながき」つきです。いつもの教室なのに、高級感が漂います。

食べ物を無駄にしない工夫、塩分をとりすぎない工夫、何よりも食材をおいしくいただく工夫がたくさん詰まった「和食」。学校給食をとおして日本人の伝統的な食文化「和食」について楽しく、おいしく学ぶ機会となりました。

最後に・・・

今回は「給食交流会」として、市内各所の給食センターの方々がおいでくださり、配膳や下膳などのお手伝いまでしてくださいました。おかげさまで子供たちの食べる時間がしっかり確保できました。お世話になりました。

本日お越しの関係者様の皆様、ありがとうございました。

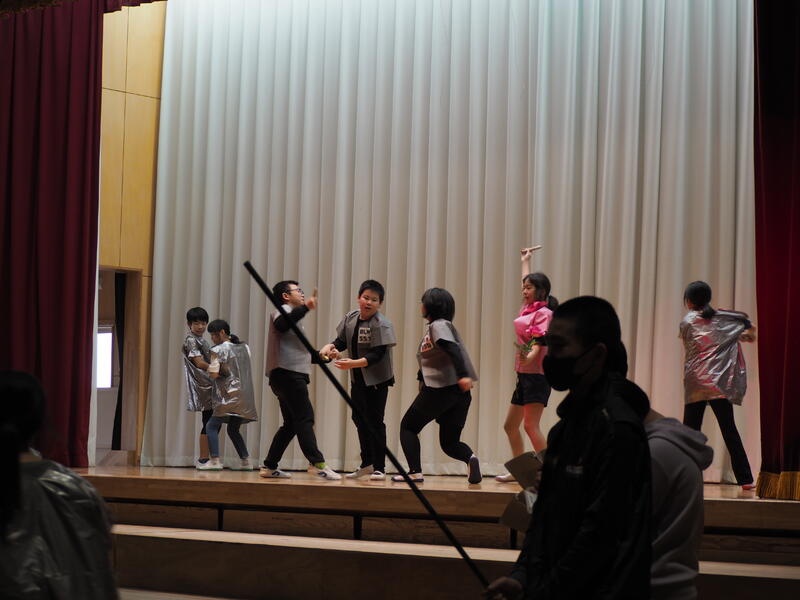

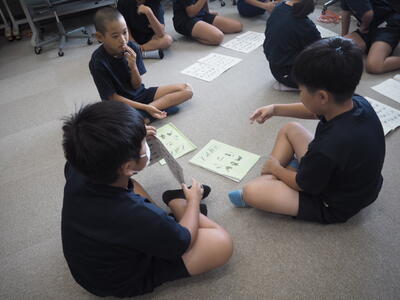

11月27日 コミュニケーション教育(6年生)

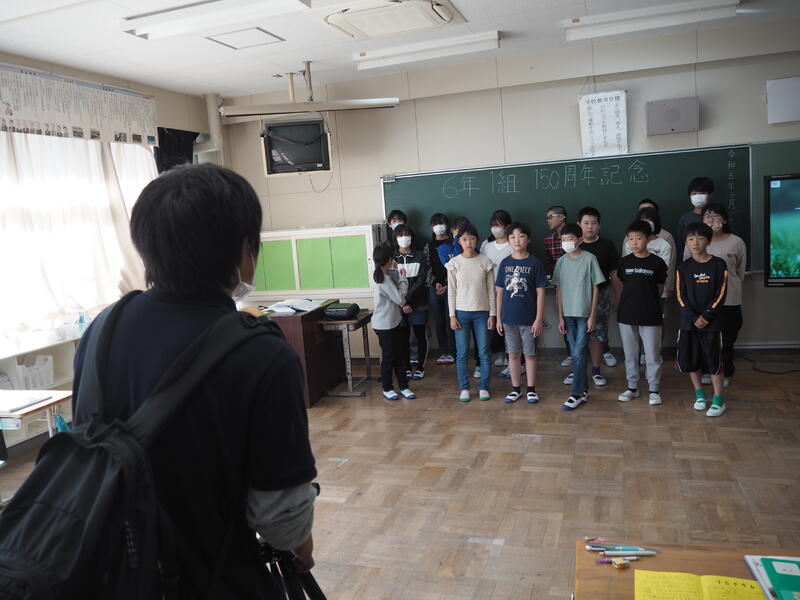

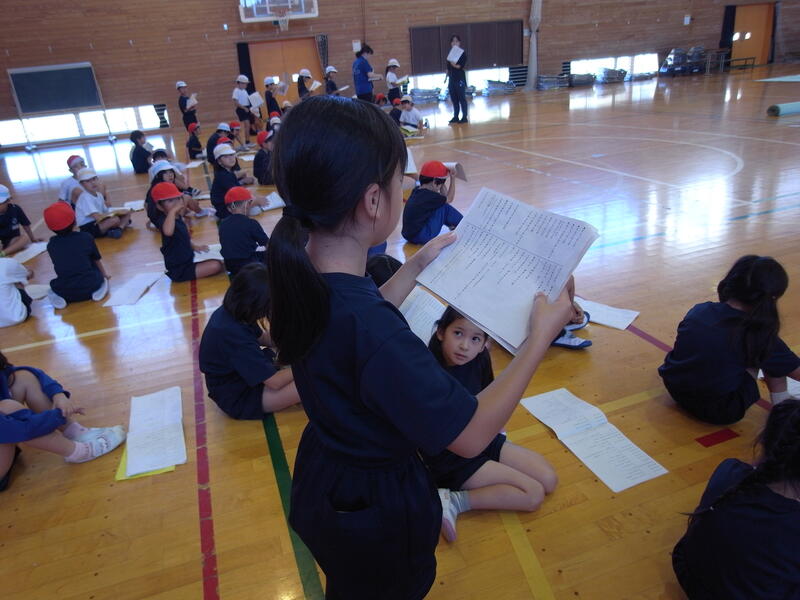

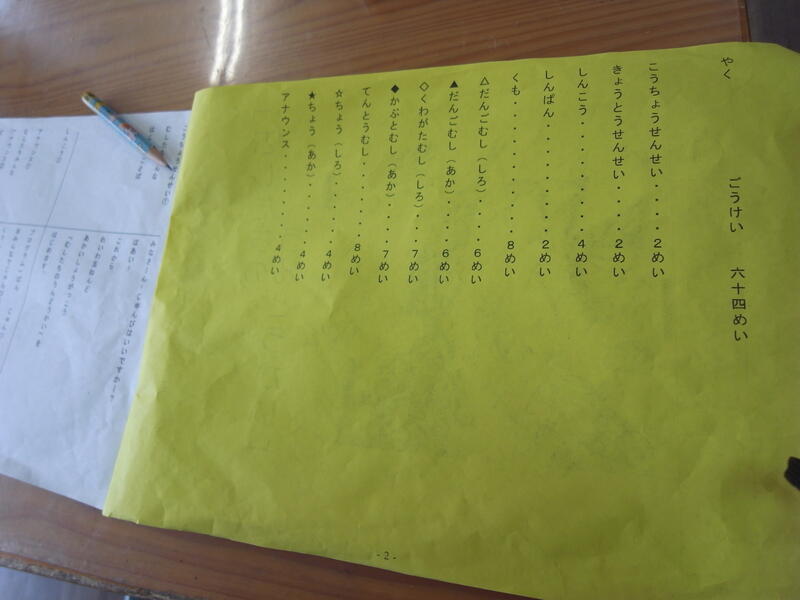

今日は東京からNPO法人「PAVLIC(パブリック)」の方々がお見えになり、6年生を対象に「コミュニケーション教育」を実施してくださいました。創作劇のワークショップを通してコミュニケーション能力の育成を図ろうとするものです。11月上旬に行った1回目に続き、今回は2回目の実施です。

今回はチームごとに自分のなりたい役を決め、それらすべてが登場するようなストーリーを考えるという内容です。

まずはお手本。先生方が即興で出した役は「たぬき」「平和」「ベートーベン」「仮面ライダー」「あんぱん」の5つ。これらがどうつながるのでしょうか。子供たちからどんどんアイディアが出されます。

「ベートーベンと仮面ライダーが並んで歩いてたら面白いよね」

「仮面ライダーだからさ、二人ともバイクに乗って並んで走っててもいいよね」

「バイクならウーバーイーツの配達員でもいいんじゃない?」

「あっ、それなら届ける商品は "あんぱん" だ!」

「注文したのは "たぬき" だね」

「じゃあさ、ベートーベンと仮面ライダーはお互いライバルで、競って届けるんだけど、最後はみんなであんぱん食べて平和になるの」

講師の先生方は子供たちの発言をニコニコ笑顔で受け止めているだけ。子供たちが楽しく意見を言い合っているうちにストーリーがまとまりました。お見事!しかし、これはあくまでも練習問題のようなものです。

次はグループごとになりたい役とストーリーとを考えていく作業です。先ほどの練習があるので、子供たちは一見何の関係性もないような役を出していくことになんのためらいもありません。

出された役をどんなストーリーでつなげていくか、書き留めていきます。

稽古と話し合いを繰り返します。時々アドバイスももらいます。

いよいよ発表の時間です。どのグループも短時間の割にはしっかりとした世界観をもつ内容の劇を披露してくれました。

それぞれのグループが発表するたびに、講師の先生が良いところをほめてくださいました。また、内容への価値づけもしてくださいました。一見するとドタバタ劇に見えるものでも、その中にキラリと光るせりふがあったり、考えさせられるものがあったり。表現するのも学びですが、観客として見る側にも学びがありました。

3回目は12月上旬です。次回も楽しみです。

11月24日 物の体積と温度(4年生)

4年生、理科の実験の様子です。空気や水の体積が温度によってどのように変化するかを調べています。

空気は結果が目に見えやすく、大きく変化することが分かりました。それに対して水の体積の変化はわずかなため、一度の実験では子供たちは変化の様子になかなか気づきません。そこで2回目の実験です。今度はわずかな変化にも気づくことができるよう、初めの水位に印をつけて、目を凝らして見守ります。

水の入った試験管をお湯につけて見守ると・・・ほんの少しですが水位が上がりました。根気強く実験に臨んだ成果です。実験大成功!

最後に喜びの一枚です。

今日は吹く風すら心地よい小春日和ですが、週末は冷え込むようです。

また、市内各所でインフルエンザや咽頭結膜熱(「アデノウィルス」などに感染することでおこる病気。いわゆる「プール熱」。本来は7~8月がピークですが、市内では先週「警報レベル」を超えました。今年は異例の流行だそうです。)などが流行しています。

お出かけの際(特に人ごみに出かける際)は基本的な感染症対策をしっかり行い、感染症の拡大予防や健康管理にご協力ください。では、よい週末を!

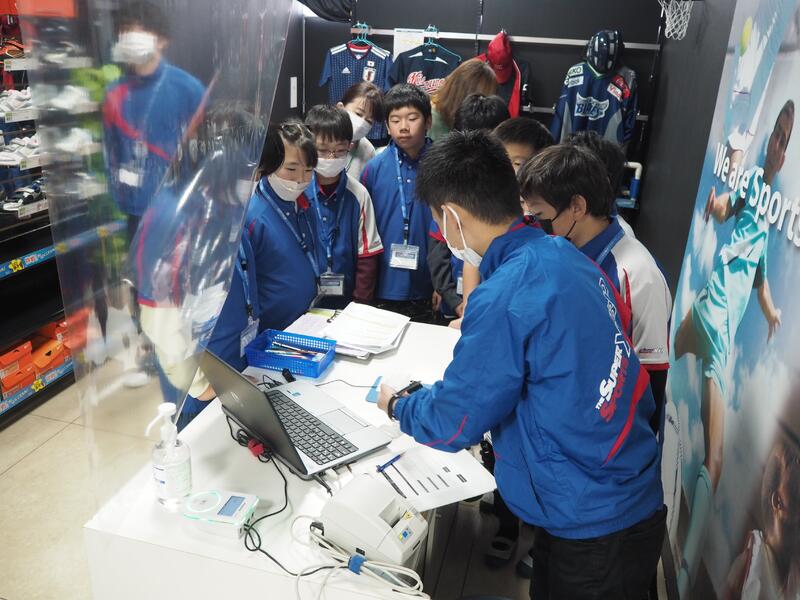

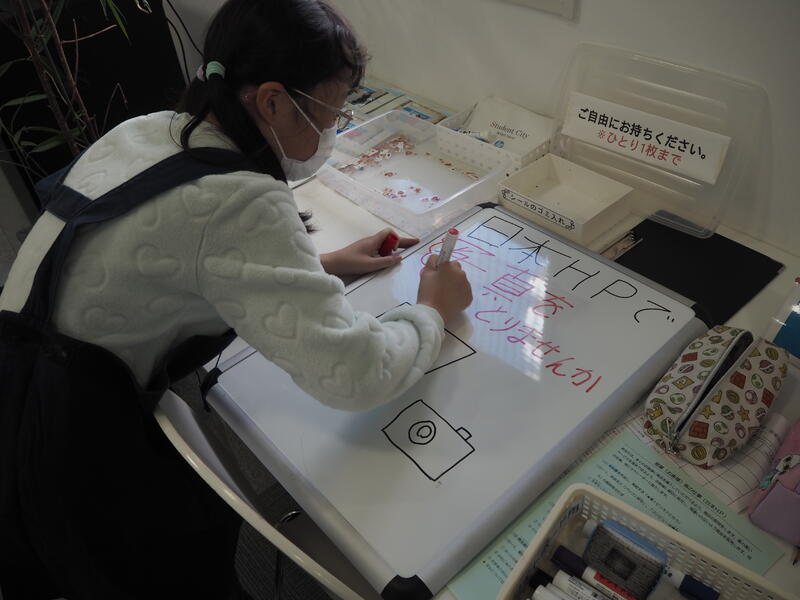

11月22日 スチューデントシティ(5年生)

いわき市では、小学5年生を対象に「スチューデント・シティ」という体験活動を実施しています。

スチューデントシティは通称「Elem」と呼ばれている建物(文化センター東隣)内の施設で「社会は仕事を通じて相互に支えあうことで成立している」ことを学ぶ取り組みです。

(詳しくはこちら → https://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1450929051695/index.html)

赤井小学校は平第六小学校の5年生と力を合わせて活動しました。 子供たちはそれぞれ社会人として扱われ、何かしらの仕事をして収入を得ます。得た収入から税金を支払ったり、買い物をしたりします。引率教員やボランティアスタッフの保護者さんたちは見守るだけ。指示や助言はしません。初めは戸惑うものの、自分のすべきことが分かってくると表情に活気が生まれ、能動的に動き回ります。どんなことが楽しかったか、どんなことに苦労したか、5年生の保護者さんはぜひ感想を聞いてみてください。

11月21日 インスタントシニア体験(4年生)

これまでに「手話教室」「点字教室」と体験してきた4年生、今回は「インスタントシニア体験」です。いわき市社会福祉協議会からお借りした体験器材を用いて、福音協会の方々が講師を務めてくださいました。

大きく分けて2つの体験活動をしました。一つ目は体に様々な重りなどを装着してみる体験です。

関節の可動域が制限されているうえ、重りも入っているため、いつものように自由に動き回ることができません。ゴーグルにより視野も狭くなっています。当たり前にできていた生活行動の一つ一つが、とても難しいことになってしまいました。

もう一つの体験は車いす体験です。

ちょっとした障害物やわずか数センチメートルの段差などが車いす移動にとっては大きな妨げになることを、身をもって理解することができました。

「気づき、考え、実行する」という言葉があります。子供たちは様々な体験活動を通して「気づく目」を育て、想像力を養っています。周りの人と関わることで様々な意見・考えに触れて豊かな心を育んでいます。

そして良いと思ったことを行動に移すことのできる人になれるよう、しっかりと子供たちを育てていきたいと思います。

11月17日 見学学習(1・2年生)

秋の見学学習はバスに乗ってのお出かけです。

1年生は「アクアマリンふくしま」まで行きました。

2年生は「平北部給食共同調理場」と「いわき総合図書館」の2か所に行きました。

残念ながら雨天だったので、1・2年生は外での昼食をあきらめ、学校に戻ってから体育館でお弁当をいただきました。

11月17日 修学旅行

雨天の中とはなってしまいましたが、6年生が修学旅行に行ってきました。東京方面へ出かけるのは4年ぶりです。

雨天のため、出発式は体育館で行いました。教頭先生に「行ってきます」の挨拶をして出発です。

車内ではレク係によるゲームで楽しく盛り上がりました。

サービスエリアでトイレ休憩。走行車両に気をつけて歩くのも学習の一つです。

国会議事堂に到着しました。この日は衆議院を見学することができる日です。

吉野正芳衆議院議員の秘書をされている石川さんの案内で議事堂内を回ります。

国会議事堂の土産物を取り扱う売店では、「福島復興支援」として福島名産品(お酒)のコーナーも。こんなところで応援してくれていると知り、ちょっとうれしい気持ちに。

車内で弁当&おやつタイム。笑顔がこぼれます。この後は科学技術館の見学です。

科学技術館でも思い思いの土産物を買いました。

この後、アニメ映画を視聴しながら帰路につきました。楽しい思い出がいっぱいできた一日でした。

11月15日 ミシンで縫いもの

5年生は手縫いの学習をひととおり終え、今はミシンを使っての縫いものに取り組んでいます。

男の子も女の子も真剣そのもの。はじめはどの子もゆっくりの速さで縫っていましたが、慣れてきて速いスピードで縫えるようになった子も。最後は布を断ってかわいらしいコースターができあがりました。

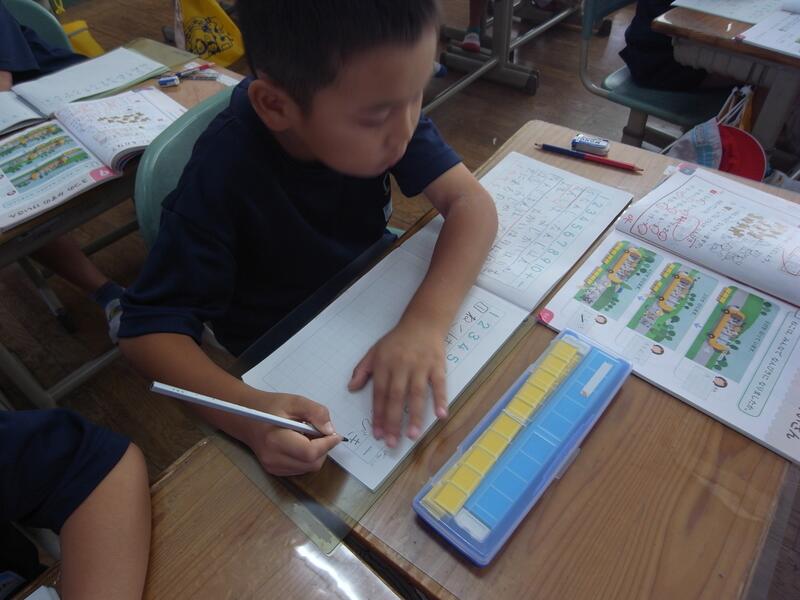

11月14日 数の感覚を身につける

今朝も寒空の中での登校でした。寒くても挨拶の元気な子がたくさんいます。

さて、季節の変わり目の今の時期によく見かけるのが「ポケットに手を入れて歩く姿」です。もっと寒くなればさすがに手袋をするのですが、「それほどでもないかな」という今くらいの陽気ですと、ちらほら見かけます。転倒すると思わぬ怪我につながる心配もありますので「ポケットに手を入れるくらい寒いのなら手袋をするように」と指導しています。着けなくても大丈夫、という子はもちろん着けなくて結構です。お家でも声がけをお願いします。

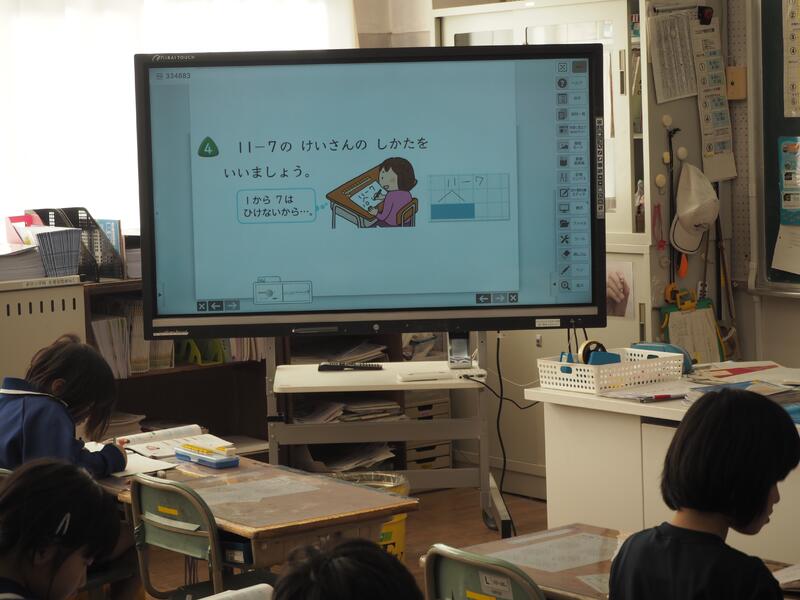

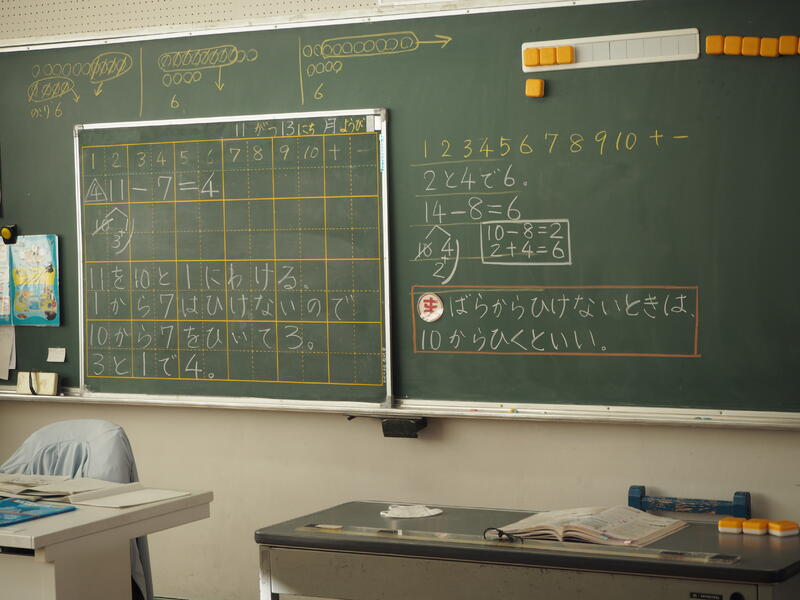

1年生の様子です。引き算の学習に取り組んでいました。「11-7」の計算です。

「11」は「10」と「1」

一の位同士で引き算したいけど、「1-7」ができない。

そんな時は「1」を置いておいて、「10」から「7」を引く。

「10-7=3」だから、「3」と置いておいた「1」を合わせて「4」

という計算の流れについて、ブロックを用いた操作活動を繰り返して行います。

我々大人は今でこそ簡単に暗算で答えを求めることができますが、おそらく小学生の時分にはこうやって繰り返し操作活動を行い、やがては頭の中だけで計算ができるようになってきたのです。

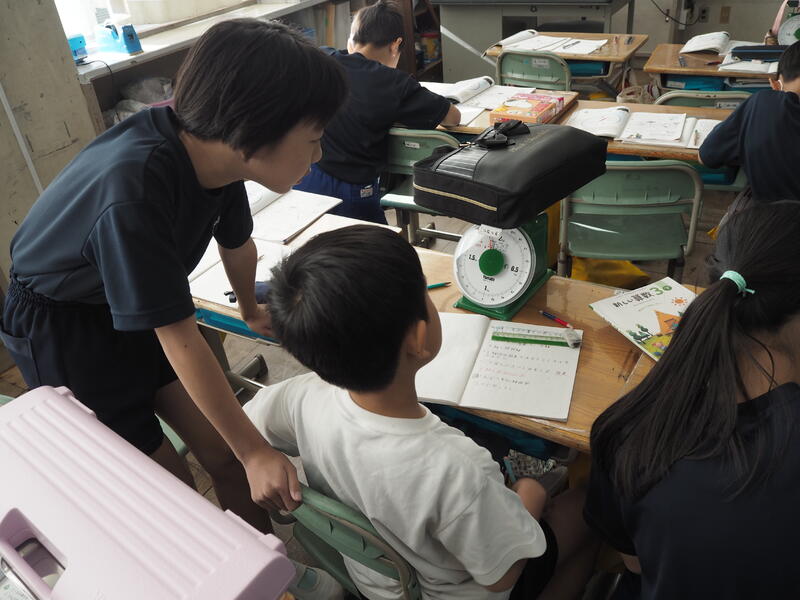

次は3年生。「重さ」の学習です。はかりのめもりの読み方を学習したので、身の回りの物を次々と量っては記録していきます。

めもりの読み方に慣れることが目的ですが、同時に「これが1キログラムなんだ」「ランドセルってこんなに大きくても、空っぽだとこのくらいの重さなんだ」など、重さを実感して体で理解する活動にもなっています。

「校長先生のカメラも量らせてください」とせがんでくる子も(およそ500グラムでした)。みんな楽しみながら調べていました。

11月7日 栄養教室

今朝は冷え込みました。登校してきた子が「今年は秋がないみたい。」とぽつり。確かに、この前は夏日があったかと思うと、今度は一気に冬のような冷え込みです。体調を崩さないためにも、一人一人が健康管理を行えるように学校でもみていきたいです。

さて、先日の「ふくしま教育週間」ではこんな取り組みも行われました。1年生・4年生で行われた「栄養教室」です。講師は「いわき市平北部学校給食共同調理場(いわゆる給食センター)」で栄養管理などをされている栄養教諭の先生です。「おやつの役わりを知り、とり方を考えよう」というテーマで、おやつに含まれる糖分や塩分、カロリーなどについて学習しました。

おいしくてついつい食べ過ぎ・飲みすぎてしまう、おやつ。

「こんなに砂糖が入っていたんだ」など、驚きの声がたくさんあがりました。自分の食生活を振り返る良い機会となったようです。

11月6日 木工教室

ふくしま教育週間のおり、4年生では「木工教室」が行われました。

県の森林事業に携わる方々からのこぎりの上手なひき方を教わりました。

木で作ったものは「ぬくもり」があるとよく言われます。加工しやすいのも木の良さです。「自分にもできた」という思いを一人一人が感じることができたようです。

11月6日 消防署出前講座

ふくしま教育週間のおり、3年生では「消防署出前講座」が行われました。

本物の消防署員の方から色々なことをじかに教わることができ、子供たちも真剣に、かつ楽しく学ぶことができました。

◎校舎内の消防設備にはどんなものがあるか

◎救命救急とはどんなものか

命を救うためのスキルを一人一人が身につけることは難しいでしょうが、今後、「AEDっていう機械が大切って言ってた」「この前習ったAEDの機械、〇〇に設置されていたのを見つけた」など、心に残るものになったと思います。

11月9日 赤井小学校の歴史探訪②

今週月曜日と火曜日の2日間の「ふくしま教育週間」では、悪天候にもかかわらず、多数の保護者さんがご来校くださいました。ありがとうございました。

さて、今回は「歴史探訪」第2弾として、先日の学習発表会でご披露いただいた「山外舞」についてご紹介します。

山外舞(やまとまい)について.pdf(「学校案内」ページにも記事を載せておきます)

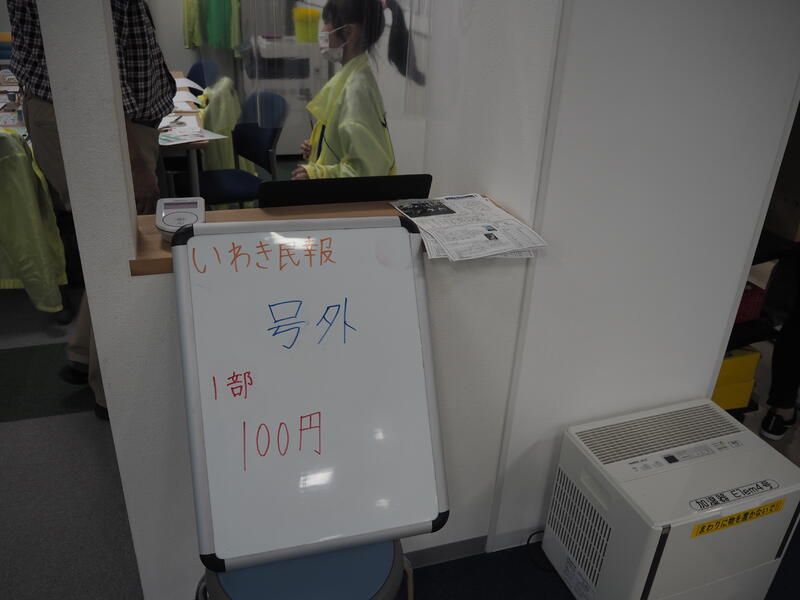

この様子は10月30日付の「いわき民報」紙面でも紹介されました。赤井地区で脈々と受け継がれてきた伝統芸能です。これからも赤井小とともに、ずっと継承されていくといいですね。

※「お知らせ」ページに「食育通信」の11月号を載せました。どうぞご覧ください。

11月8日 業間運動/調理実習

今月末に行われる「校内持久走記録会」に向けて、児童は体力づくりに取り組んでいます。

本校の持久走記録会は着順を競うものではなく、低・中・高学年ごとに定められた時間でどれだけの道のり(トラック何周、何周半など)を走ることができたかをはかり、自己の目標を達成する、というものです。順位ばかりに目を向けてしまうと、自分と同じように周りの人だって努力しますから「なかなか順位が上がらない」となってしまいます。順位は変わらなくても、一年前と比べると、どの子でも走る速さは速くなっていることでしょう。「自分の成長」を実感してほしい、という思いから、本校ではこのようなスタイルをとっているわけです。

大休憩、みんな元気に練習に取り組んでいます!

また、本日は弁当の日でしたが、それにあわせて6年生では調理実習が行われました。

班のメンバーと作業を分担したり協力したりして、どの班もおいしい一品を作ることができました。

どの班も調理のかたわらで使い終わった まな板や包丁、ざるなどを洗ったり片づけたり・・・と、段取りのよさに驚きました。

「校長先生もどうぞ」とおすそ分けをもらいました。

ベーコンやソーセージの下味の濃さを考慮した塩加減で、どちらのお皿もおいしくできていました。野菜の歯ごたえも感じられ、火の通り具合も丁度よかったです。

6年2組のみんな、ごちそうさまでした。おうちの方にも作ってあげてね!

11月2日 教室から飛び出して

学習発表会という一つの大きなイベントが終わり、また落ち着いて学習活動に臨もうとする雰囲気が出てきました。

しかし「落ち着いて学習」とはいっても、「静かに椅子に座って先生の話を聞く」ばかりではありません。

今日も赤井っ子は元気に教室を飛び出して、様々な場所で五感をフルに使って学んでいます。

○2年生 体育 「鉄棒遊び」

逆さま感覚はなるべく小さいうちから慣れさせておきたい感覚の一つです。

○3年生 国語「食べ物のひみつを教えます」

各自で食材を選び、どのような加工のされ方があるかを調べ、まとめています。図書室は調べ学習にももってこいです。

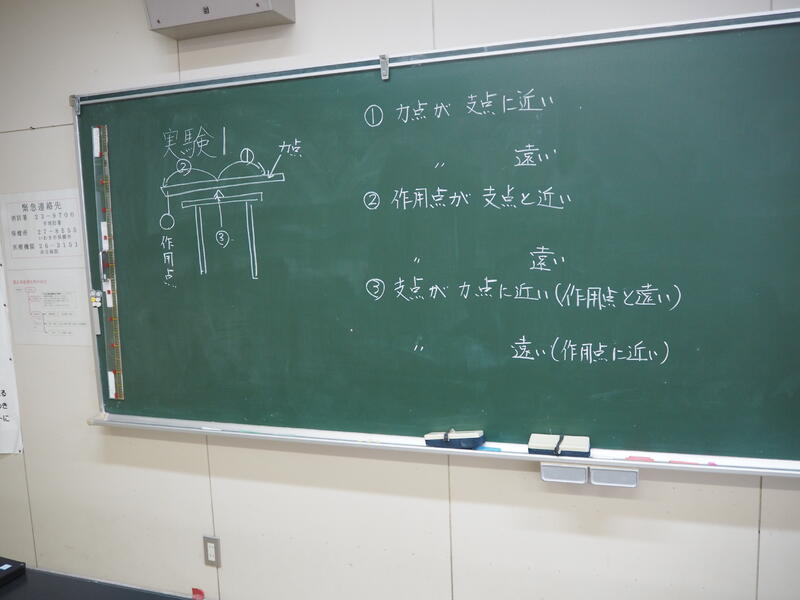

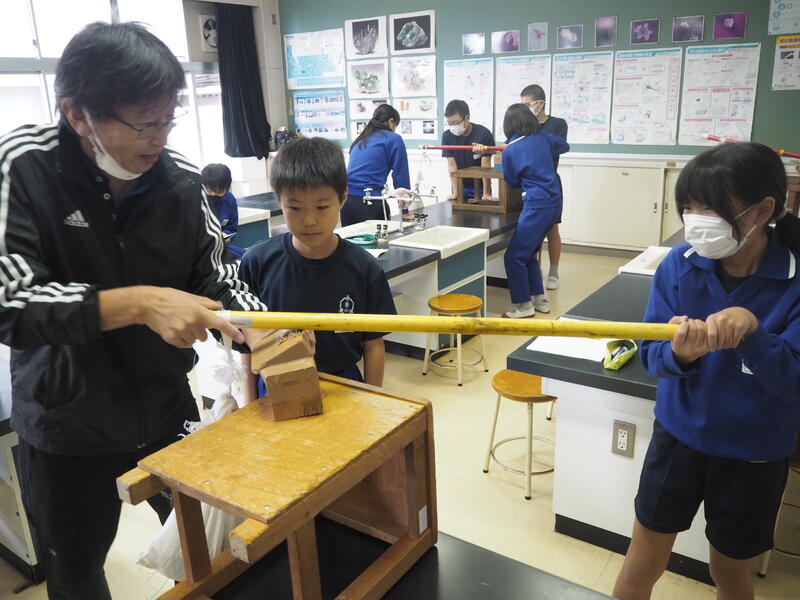

○6年生 理科「てこのはたらき」

支点・力点・作用点の位置を変えると、おもりを釣り上げる手ごたえがどのように変わるのかを一人一人が確かめています。自分で感覚的に身につけたことはより深い理解へとつながります。

週明けの月曜日と火曜日は「ふくしま教育週間」による赤井小学校の授業公開日(両日とも2~3校時、9:10~11:05)です。

この機会にぜひ授業の様子を見にいらしてください。

明日は祝日「文化の日」です。楽しい3連休をお過ごしください。

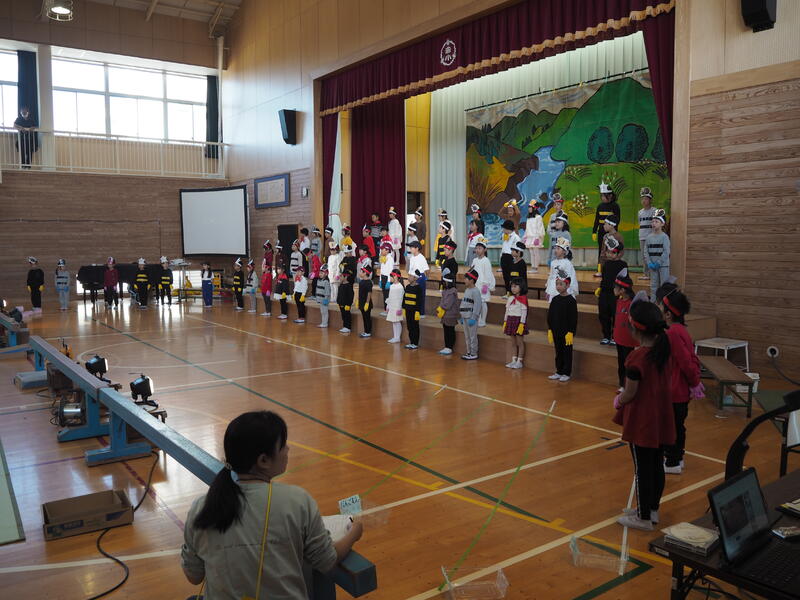

10月28日 創立150周年記念学習発表会

今日は「創立150周年記念学習発表会」でした。

各学年、これまでの練習の成果を十二分に発揮して発表することができました。

○1・2年生 開幕劇「むしたちのうんかどうかい」

○5年生 「CHALLENGE 2023」

○3年生 「スーパーもうけっと!」

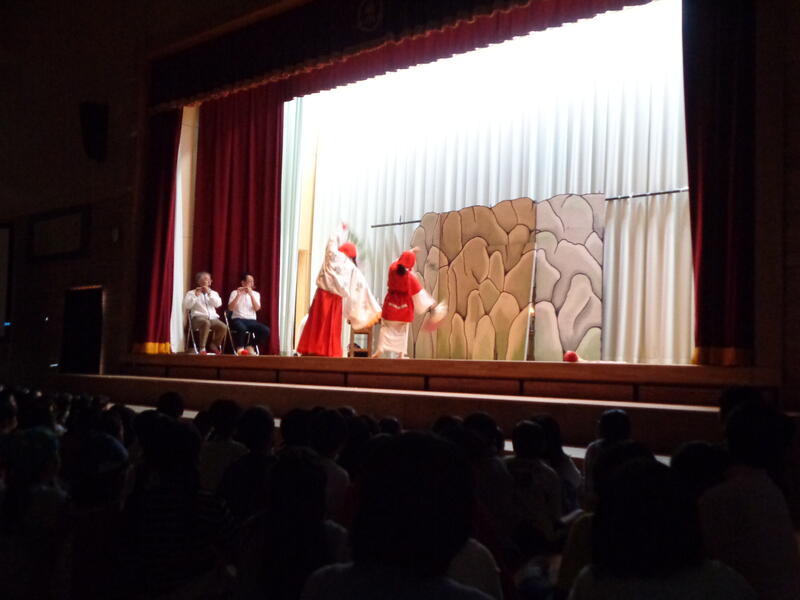

幕間には「北赤井諏訪神社芸能保存会」の皆様による赤井地区の伝統芸能である「山外舞(やまとまい)」の演舞を披露していただきました。ご来場の保護者さんとともに、全学年児童で見ることができました。

三番叟(さんばそう)

天地舞(てんちのまい)

おしだしおかめ

天の岩戸(あまのいわと)

大黒舞(だいこくまい)

稲荷舞(いなりまい)

○4年生 「お祭りに行こう!」

○6年生 「モモ」/閉幕のことば

4年ぶりにフルバージョンで行った学習発表会。この行事を通して子供たちの成長する姿を見ることができました。ご来場くださった皆様、山外舞をご披露くださった保存会の皆様、本日はありがとうございました。

10月27日 陰になって日向になって支えてくれる人

いよいよ明日は創立150周年記念学習発表会です。

各学年で最後のステージ練習を行いました。

その後、6年生が全員で会場設営と清掃をしてくれました。

会場のセッティングが済み、6年生全員で心を一つに合わせました。

会場の設営を終えて校長室に戻ると、サプライスが!

「北都オーディオ」様より本校にお花が届いていました。150周年を記念してのお祝いのお花です。いつも温かく本校を見守り、応援し、支えてくださっています。深く感謝いたします。ありがとうございます。

いろいろな人の支えがあって赤井小学校の毎日があることを再認識することができました。

本当にありがとうございます。

明日の学習発表会、よろしくお願いします。どうぞお楽しみに!

10月26日 赤井小学校の歴史探訪①

本校は今年の6月1日に創立150周年を迎えました。記念行事として、先日は記念航空写真の撮影をしました。今週土曜日には「創立150周年記念学習発表会」が行われます。そしてその発表会の中では、特別プログラムとして、地域に古くから伝わる伝統芸能の一つである「山外舞(やまとまい)」の演舞が保存会の皆様により行われます。子供たちのステージとともに、こちらもぜひお楽しみください。

今日は、「赤井小学校の歴史探訪」と題して、赤井小学校の歴史をご紹介します。下のリンクからどうぞ。

こちらは本ホームページの「学校案内」にも載せておきます。今後、歴史を振り返った記事を何本か不定期で載せていく予定です。本校を卒業されたご家族・ご親戚・ご友人の方々にもぜひお知らせください。

10月25日 校内学習発表会

今日は校内学習発表会でした。

いつもとはだいぶ雰囲気の違う体育館の様子に、緊張しながらも期待が高まります。

係児童もスタンバイしています。

1・2年生合同の劇で開幕です。

全校児童が低学年のステージを温かく見守ります。

5年生は運動系の発表です。大きなお兄さんお姉さんの演技に会場から歓声が沸きます。

3年生は社会科見学で学習したことを生かして「スーパーモーケット」を舞台にした劇を行いました。演技に熱が入っています。

4年生はお祭りをテーマにした音楽劇の発表です。いろいろな祭りや踊りを楽しめます。

発表会の締めくくりは6年生。名作「モモ」の劇に挑みました。気分はみんな劇団四季です。

直近では学習発表会が行われたのは令和元年度が最後のため、1~4年生は初めての発表会となります。

上の学年の演技の素晴らしさや下の学年のステージのかわいらしさなどを児童が互いに見あう機会を持つことができたこと、とてもうれしいです。演技する子供たちにもステージを見守る子供たちにもいい笑顔がたくさん見られる一日でした。

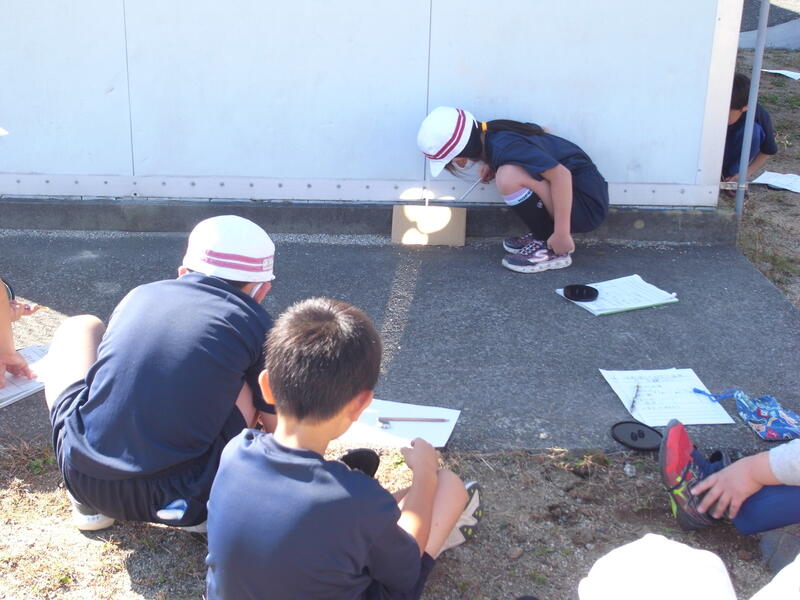

10月24日 目に見えないものを見る

3年生の理科です。

太陽の光が当たると地面が暖まりますが、それを目で確認することはできません。

そこで、日陰に用意したポイントに鏡を利用して光を当てて、温度が上がるかどうかを実験しました。温度計を使えば温度の上がり下がりを数値化してみることができます。

集める光が鏡1枚分の時、2枚分の時、3枚分の時とでどのように温度の変化があるか、グループの友達と協力して楽しく実験しました。

10月23日 学習発表会に向けて

創立150周年記念学習発表会がいよいよ今週末にせまりました。

どの学年もよりよいステージにするための最終調整に入り、気持ちも盛り上がっているところです。

心配なのは健康面です。今朝などは最低気温がいわき市で9度まで下がりました。日中は日差しが暖かくなる分、朝晩の冷え込みによる気温の寒暖差は大きく感じられます。空気も乾燥し、風邪症状が出ている児童も微増しています。健康を保つためにも、望ましい生活習慣に加えて、加湿・保湿もお願いします。

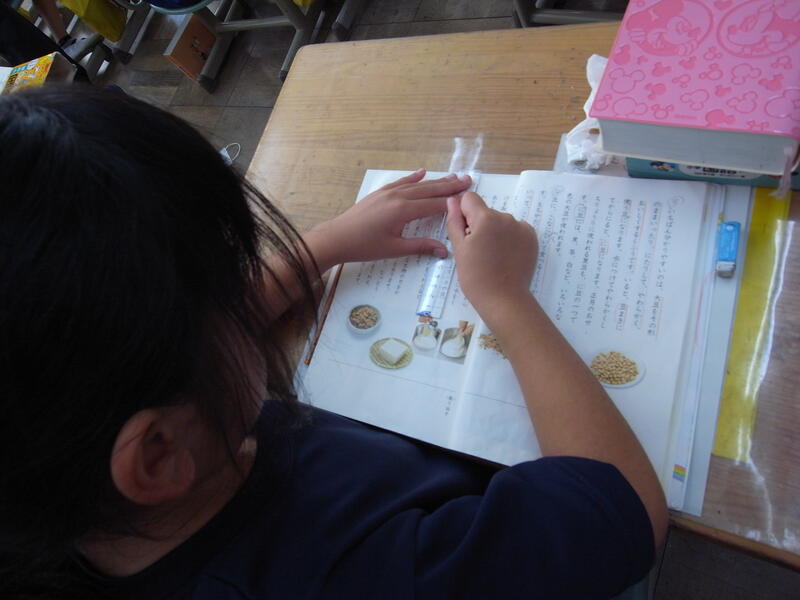

10月20日 校内授業研究会

今日は3年1組で国語科の校内授業研究会が行われました。

説明文「すがたを変える大豆」を読み取り、文章全体の構成をとらえることが今日の目標です。

キーワードを見つけてサイドラインを引いたり

気になった言葉の意味を自分から進んで調べたりする姿が見られました。

文量が多くても、集中力を切らすことなくノートにまとめることができています。

この文章の中では大豆をおいしく食べるための様々な工夫が紹介されています。その中には「にる(煮る)」「いる(炒る)」「(粉に)ひく」「むす(蒸す)」などの言葉が出てきます。

授業を見ながら、『「煮る」「焼く」「ゆでる」は日常的にするものの、「炒る」こと「ひく」こと「蒸す」ことなどは自分でもほとんどしないな・・・』と現在の自分の生活を振り返りました。

これらの言葉は辞書で意味を調べるだけでは本当の理解にはいたりません。休みの日などにご家庭で様々な体験ができたらありがたいです。

10月19日 航空写真の撮影

今日は創立150周年記念として航空写真を撮りました。

爽やかな秋晴れの空のもと、全校児童と教職員で「150」の文字を校庭に形作ります。

いよいよ撮影です。時代はセスナからドローンへ

全体の集合写真も撮りました。

最後にクラスごとの写真を撮りました。

写真の出来栄えはいかに?

仕上がりが楽しみです。

10月18日 学習発表会係打ち合わせ

10日後にせまった「創立150周年記念学習発表会」の開催に向けて、高学年児童の係打ち合わせを行いました。

自分の学年のステージのみならず、他学年ステージの裏方仕事や下学年児童の世話などを行うため、ゆっくり参観している暇はなくなってしまいますが、高学年児童はいつも張りきって取り組んでくれます。頼もしい子供たちです。

10月16日 元気いっぱい体を動かす

大休憩です。

この時間を待ってましたとばかり、毎日元気に外で体を動かす児童が多いです。

いわゆる「アフターコロナ」といわれる今、インフルエンザやマイコプラズマ感染症などが季節を問わず流行の兆しをみせています。

ウイルスなどの病原体が体内に入ることを完全に防ぐことはできませんし、インフルエンザなどのウイルスが強力になったという話もあまり聞きませんから、私たちの体の免疫力が低下しているのかもしれません。

健康な体づくりに大切な

①バランスのよい食事

②適度な運動

③しっかりとした休養

を毎日続け、病気に負けない元気な体を作っていくことが大切ですね。

元気に遊べ、赤井っ子!

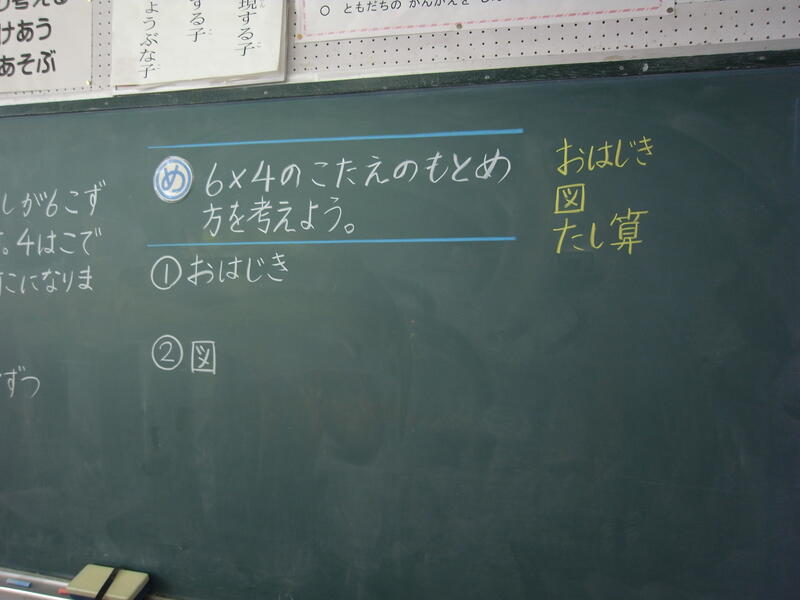

10月13日 具体物から図へ、そして数の式へ

2年生の算数の時間の様子です。かけ算の学習ですが、答えを出すことが目的ではなく、めあては「こたえのもとめ方を考えること」です。

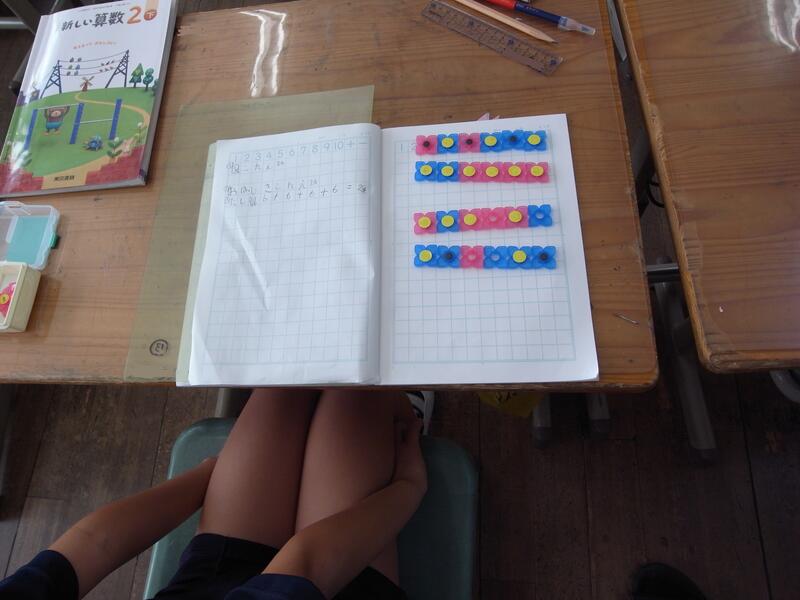

子供たちは3つの方法で考えます。

①おはじきを使って

②図に描いて

③たし算で

一つの方法で答えが分かった人も、ほかの方法でも試しています。

みんなで求め方を確認していきますが、おはじきの並べ方だって適当に流すことはしません。

6つをひとまとめにし、ほかの組とは離すことで、「4×6」ではなく、「6×4」であることが分かりやすくなることを確認しました。並べ方が縦横で違っていても「6個をひとまとめにする」ことは共通しています。

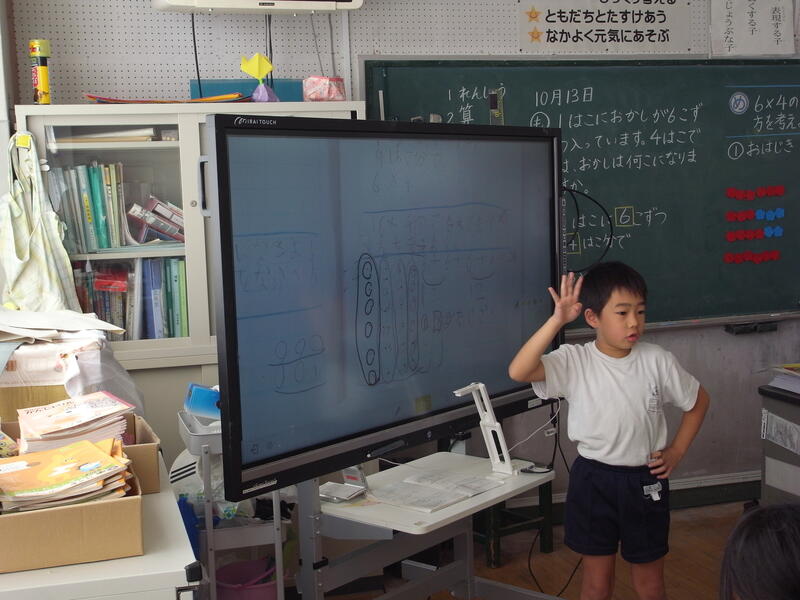

次は図で考えた人の発表です。

発表を聞いていた友達から「丸をくっつけてかいたら分かりにくいから、隣の列と離したほうがいい」との意見がありました。さっき学んだことを生かした発言です。

これに対して・・・

「丸をくっつけて描いても、これは図だから、6つを丸で囲んでひとまとめにできる」ことを説明しました。おはじきで列を離したのは、ひとまとまりを分かりやすくするため。図なら書きこみができるため、離す必要はありません。なるほど納得です。

最終的な答えは同じだとしても、その答えを導き出す過程を大事に扱うことで、数学的な思考力を深めることができます。低学年のこれらの活動はとても大切な時間なのでありました。

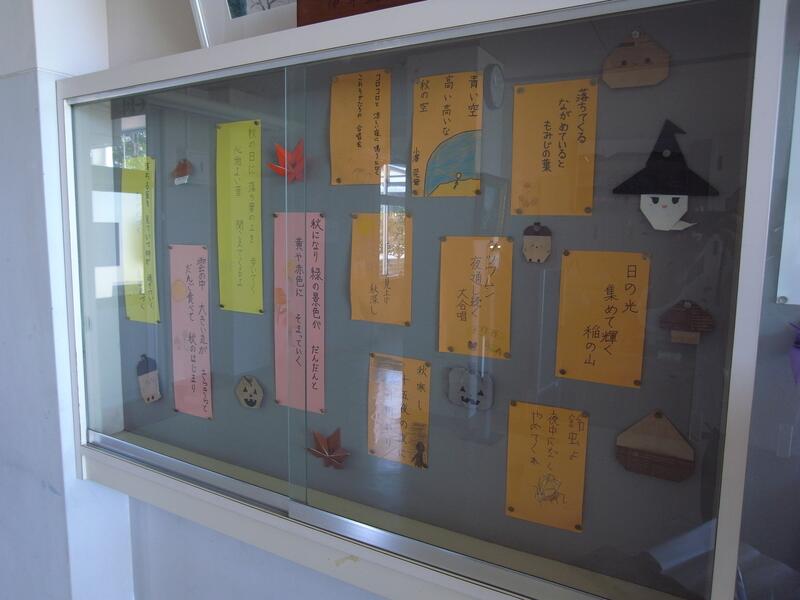

10月12日 秋を探して

もうすっかり秋です。校舎内の掲示物も秋一色です。

4年生が田植えをした苗もこんなに大きく育ちました。

6年生のフロアには自主学習を頑張っている人のノートも展示してありました。

話題は変わって2年生

カスタネットでリズム打ちをしています。自分でリズムを作ることにも挑戦しました。みんなのびのびと音楽を楽しんでいます。

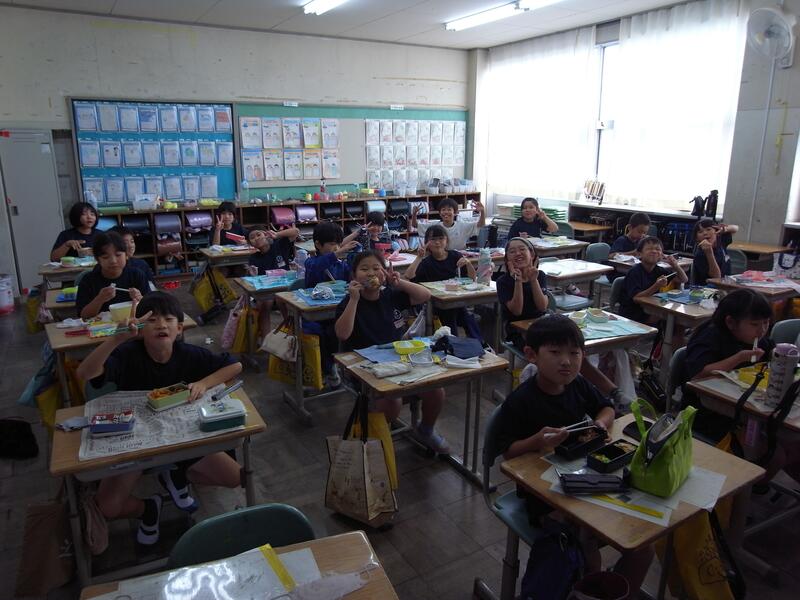

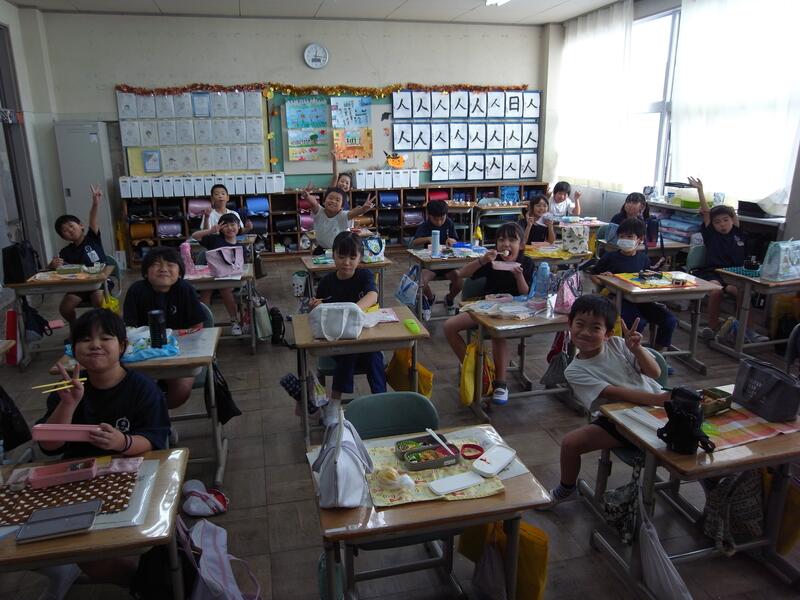

10月11日 おいしい弁当で楽しい食事

今日は弁当の日でした。

どの教室も、いつも以上に明るい雰囲気で楽しい食事となりました。

今日もおうちの方に感謝をしつつ、みんなでおいしいお弁当をいただきました。

ごちそうさまでした!

10月10日 トライ・アンド・エラー

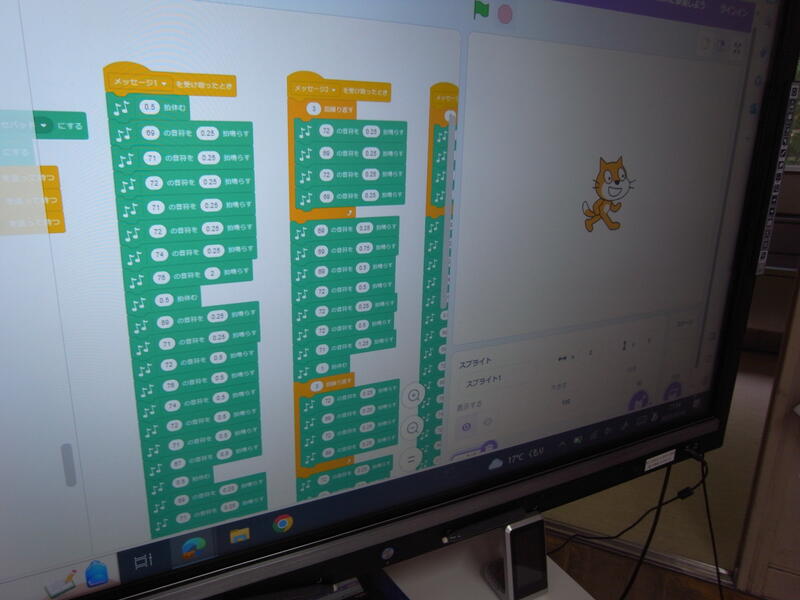

令和5年度現在、本校には週に一度のペースで「ICTサポーター」なる方が支援に来てくださいます。タブレット端末の操作についてやデジタル教材を活用した授業そのものについて支援をしてくださる非常にありがたい存在です。

今日は6年生がプログラミングに取り組みました。今回のミッションは「音楽を奏でる」です。

「scratch」というアプリケーションソフトを使ってプログラミングを行いますが、キャラクターを操作するのではなく、今回は音を鳴らすのが目的。音色や音階を指定したり、音の長さを指定したりします。四分音符や八分音符、休符などを数学的に理解し、プログラミング言語(のようなもの)に置き換える・・・。なかなか手ごわそうですが、子供たちは「トライ・アンド・エラー」を繰り返し、だんだんと形にしていきます。

試しの活動を除き、「この通りプログラミングしてごらん」と提示することはありません。

まずは各々のしたいことをさせてみます。失敗したら別の方法も試させてみます。どうしても行き詰った子だけが質問の手を挙げます。コンピュータは命令通りに動くので、思った通りのメロディーが流れないときは、どこかにプログラムの失敗があります。失敗の原因を考え、何度も何度も繰り返しチャレンジする、ここにプログラミングの醍醐味があります。思った通りのプログラミングができたときの達成感は大きなものです。

10月6日 空きようきのへんしん(空き容器の変身)

3年生の図工の時間の様子です。

それぞれが自宅から持ち寄った空き容器に軽量紙粘土をつけて別の何かに生まれ変わらせます。今の紙粘土はフワフワしていてとても軽く、絵の具を練りこむと簡単に色付き粘土やマーブル模様の粘土を作ることもできる優れものです。

子供たちの創意工夫が光ります。

私の子供時代にもこんな紙粘土があったらどんなに楽しかったことか!

1・2年生は学習発表会の劇の練習をしています。それぞれ配役も決まったので、今日は、せりふの読み合わせです。

かわいさいっぱい、元気いっぱいの劇になりそうです。楽しみです。

10月5日 クラブ活動

今日は4~6年生が楽しみにしているクラブ活動日。いい笑顔がたくさん見られました。

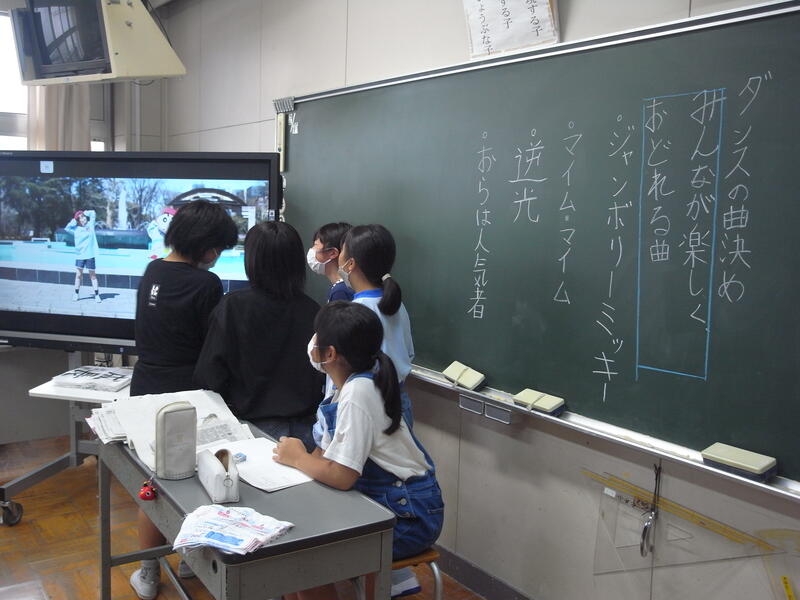

◎音楽・ダンスクラブ

劇チームと合奏チームに分かれて、練習に励んでいました。

◎ゲーム・工作・イラストクラブ

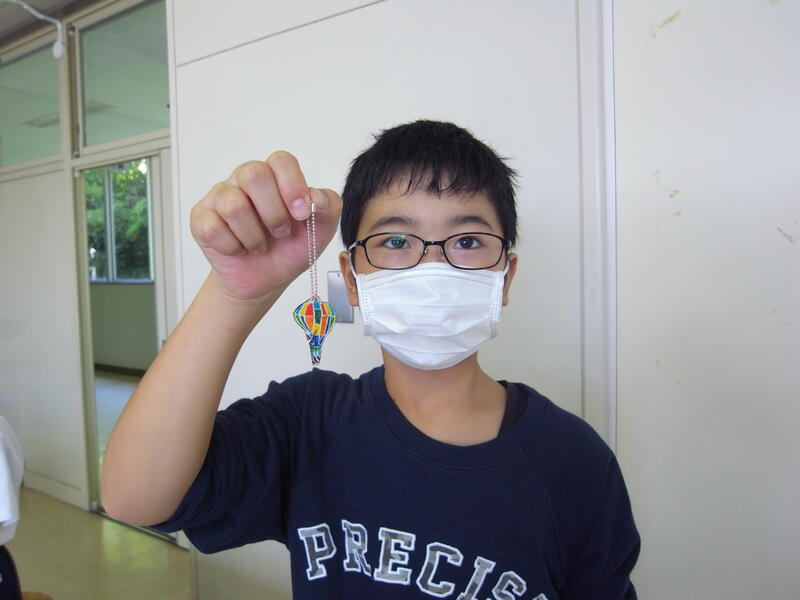

工作の定番「プラバン」でキーホルダー作りを楽しみました。トースターの中で縮んでいく様子はいつも子供たちをわくわくさせてくれます。

◎スポーツクラブ

「陣取り」て汗を流しました。チームで作戦を立て、声を掛け合いながら競う姿はどこかラグビーワールドカップを想起させます。

◎家庭・理科クラブ

シャボン玉作りをしました。今はストロータイプだけでなく、色々な形状の道具があります。次々とシャボン玉が風に乗って流れていく様子に歓声があがりました。

10月4日 学習発表会の練習スタート

学習発表会に向けた練習が各学年で本格的に始まりました。

今年の学習発表会は「創立150周年記念学習発表会」で、10月28日(土)に本校体育館で行われます。

学年ごとに、これまでに学習したことを生かしながら、見にいらっしゃるご家族の方々を楽しませるべく、内容をブラッシュアップしています。どうぞお楽しみに!

10月3日 クリーン赤井

爽やかな秋晴れの下、「クリーン赤井」が行われました。今回は全学年で校庭の草むしりです。

例年ですともっと早い時期から校庭の除草作業を行っていましたが、今年は記録的な猛暑により、涼しくなるのを待っての実施となりました。そのため、"根強い"草が多く、取り切れないほどになってしまいました。しかし、子供たちはみんな協力的で、力を合わせて頑張ってくれました。

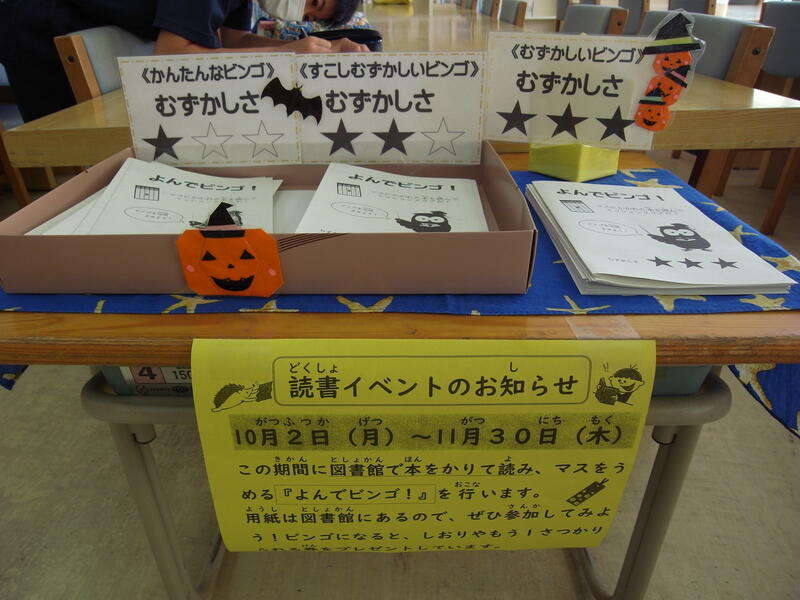

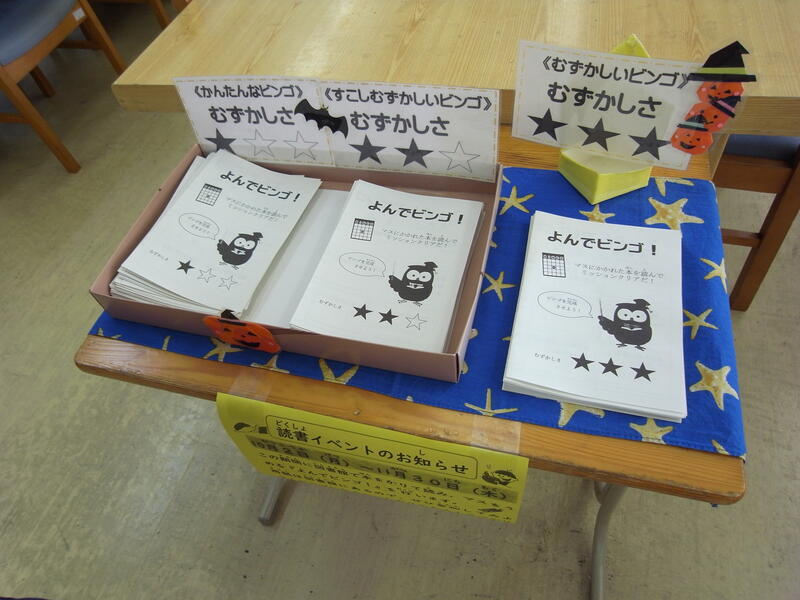

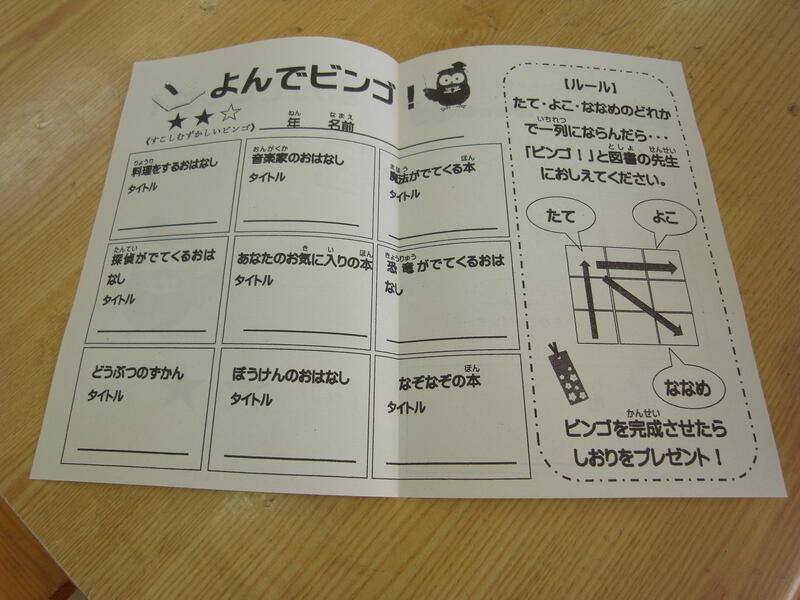

10月2日 読書イベント

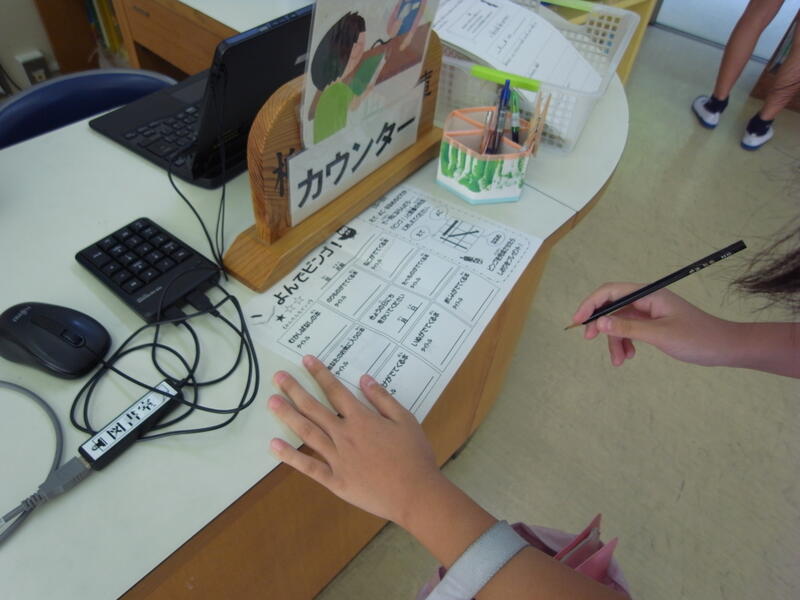

大休憩、読書好きの子供たちがいつものように図書館にやってくると、新しいコーナーができていることに気がつきました。

読書イベントの一環として本日開始の新企画「よんでビンゴ」です。

ビンゴを達成したら、素敵なしおりがもらえると知り、子供たちの目が輝きます。

窓を開けると心地よい風が入ってくる、過ごしやすい陽気になりました。読書も外遊びもバランスよく行ってほしいです。この企画は、子供たちが様々なジャンルの本を手に取るよいきっかけとなりそうです。

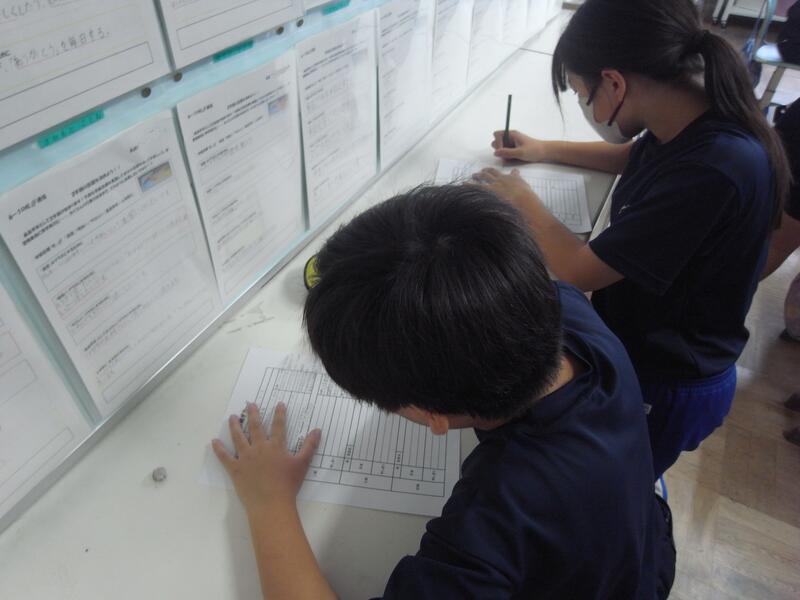

9月27日 赤井っ子タイム

毎週水曜日は一斉清掃を行わない代わりに「赤井っ子タイム」という時間を設けています。先週は短縮日課により行えなかったので、今日は2週間ぶりの「赤井っ子タイム」となりました。

この時間は学級・学年ごとの創意工夫により過ごしています。

ある時は学習内容の補充や学力向上に、

ある時は読書の世界にひたり、

またある時は話し合い活動や親睦会で級友との絆を深める…など、様々な活動が行われています。

学年が上がると、児童が企画したり進行したりする機会も増えていきます。また、6年生(最後の写真)のように、「(清掃場所、清掃当番の交代があるため)掃除当番の引継ぎ」をするなど、上級生としての大事な役割を果たす活動も行われています。

いずれにしても、児童の様々な表情が見られる貴重な時間です。

9月26日 あするすばんにきて

4年生が「点字教室」に参加しました。教えてくださったのは「いわき点訳グループ」の方々です。

現在はパソコンでのテキストの音声読み上げ機能や、物語を耳で楽しむ「オーディオブック」なども台頭してきましたので、視覚以外での情報入手方法も幅が広がりました。しかし、前のページに戻ったり繰り返し読んだりすることを求められる説明書などでは、点字の需要はなくなりません。そんな点字の世界の入り口を4年生がのぞかせてもらいました。

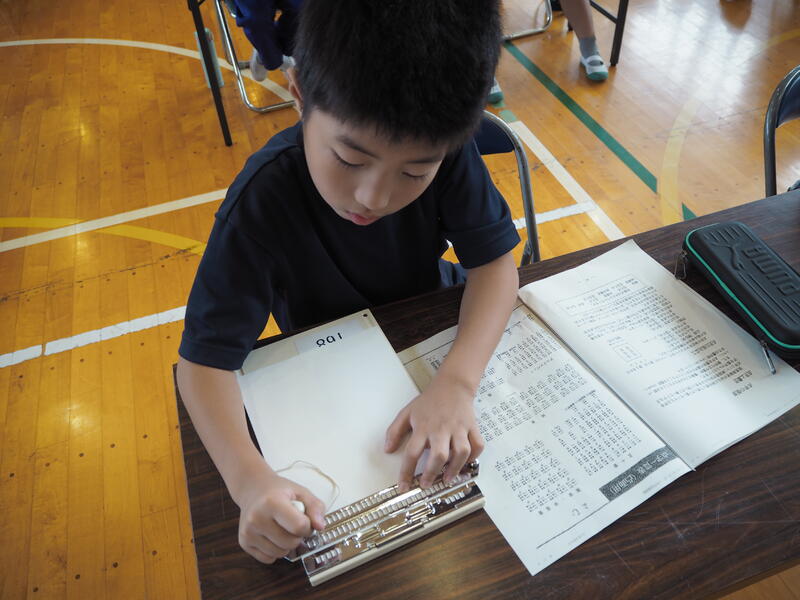

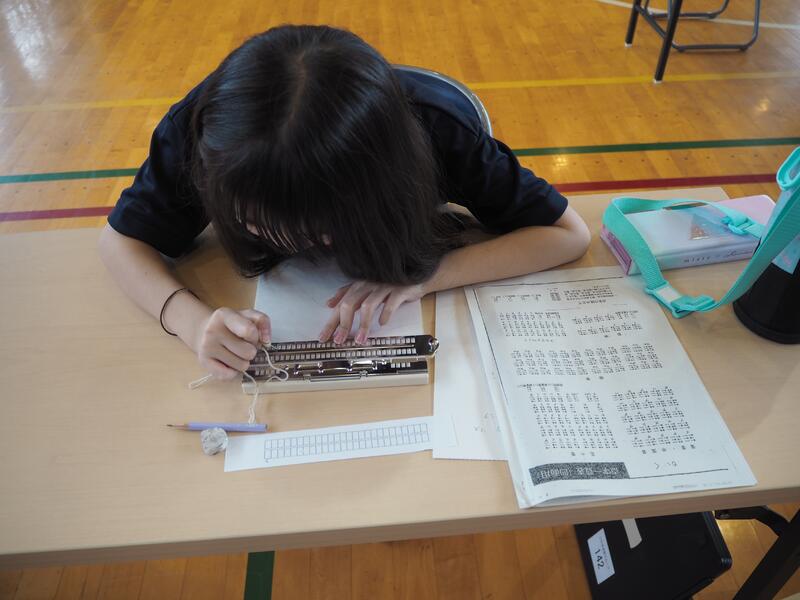

点字の仕組みを学んだら、さっそく点字を読むことにチャレンジしました。表を片手に読んでいきます。点字はかな(表音文字)と数字が基本なので、表意文字である漢字の概念はありません。ですから、「明日、留守番に来て」は「あするすばんにきて」と表すことになり、「明日留守。晩に来て」という誤読が生じる恐れがあります。そのため、文節ごとに言葉を区切るスペースを入れて「あす るすばんに きて」と表すなどのルールがあるそうです。

読む練習の次は書く(打つ)練習です。点字は紙の表(凸面)を指で読みますが、打つ場合は紙の裏側(凹面)から打つので点字は鏡文字のようになり、文字も右から左に向かって打刻していくことになります。一つ一つ確かめながら慎重に作業を進めます。

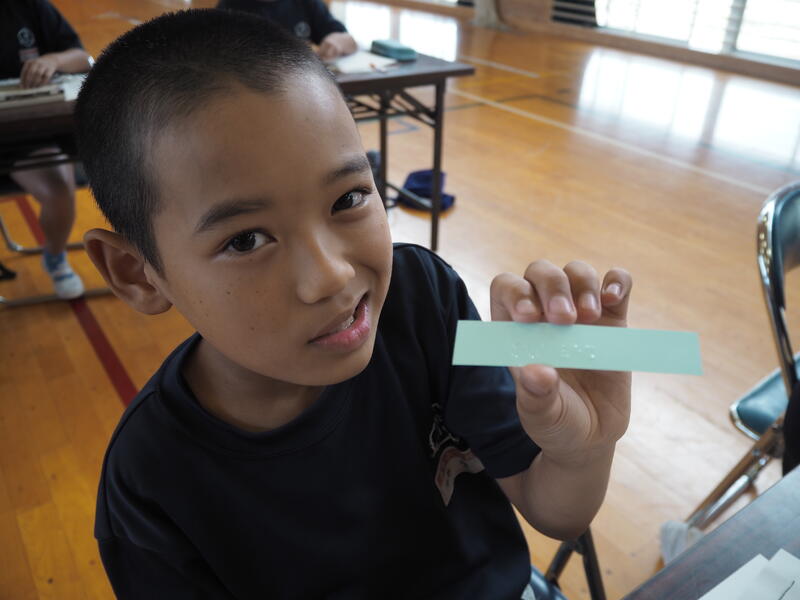

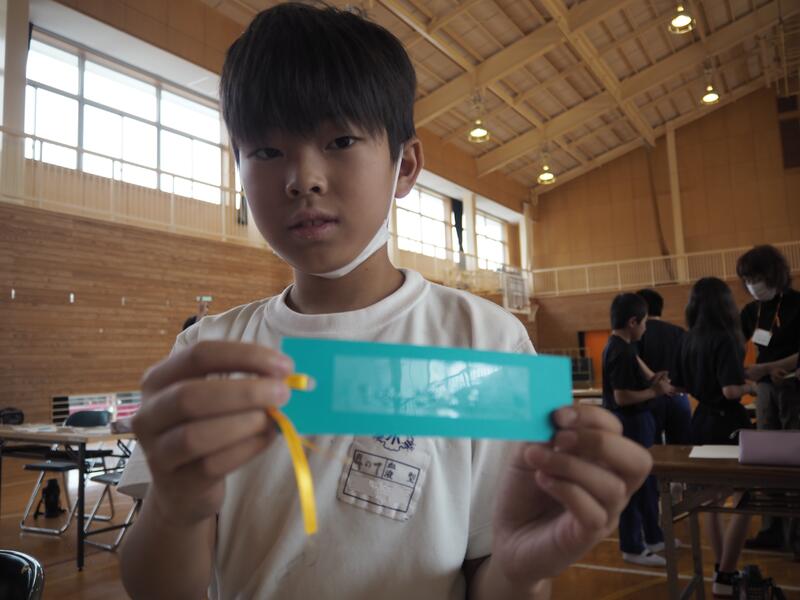

自分の名前を打ってみました。出来上がった紙を取り外して表から見ると、まぎれもなく点字です。自分で打ってみた点字に喜びを隠せません。

自分の名前の紙はシールになっていました。しおりの台紙をいただいて、貼り付けたら、世界に一枚だけの点字名前入りのしおりが完成しました。

子供たちからは「もっとやりたい」「この表をつかって、身の回りの点字を読んでみたい」「家のトイレのボタンに点字がついていたから、もっと点字を見つけたい」など、いろいろな感想を聞くことができました。

本日の講師の先生方は、時刻表や市のごみカレンダーなどについて、ボランティアで点訳をされています。そのほか、視覚障がいのある方からの要望で多いのは毎日の日の出日の入りの時刻を示したカレンダーだそうで、これから年末に向けて、来年の暦づくりでお忙しくなるようです。

4年生諸君、君たちの視界がまた広がったね。

講師の先生方、お忙しい中を本日はありがとうございました。

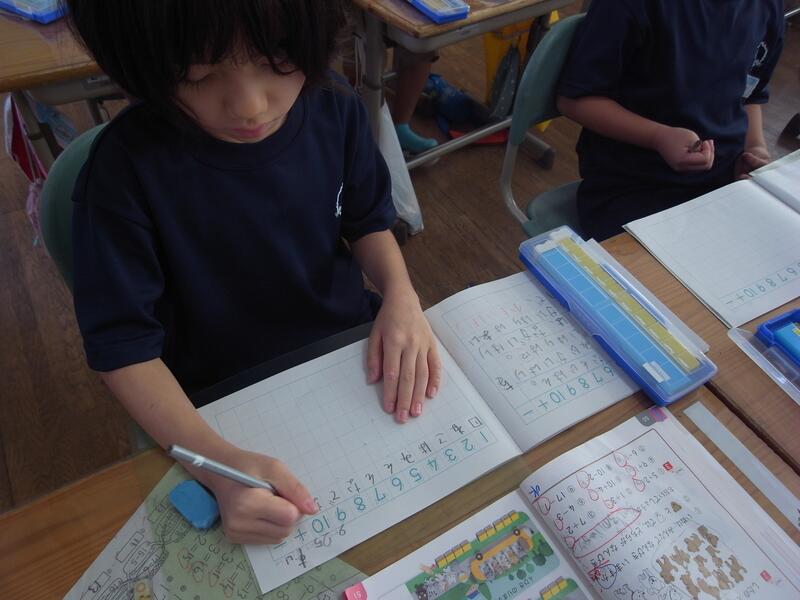

9月25日 もうすぐ半年

朝夕の涼しい風に触れるにつけ、秋の訪れを感じる毎日です。気がつけば今週で9月も終わり。令和5年度も折り返しを迎えようとしています。入学して半年が経とうとしている1年生は、いつの間にかこんなに長い文章でもノートにとれるようになっていました。子供の成長には目を見張るものがあります。

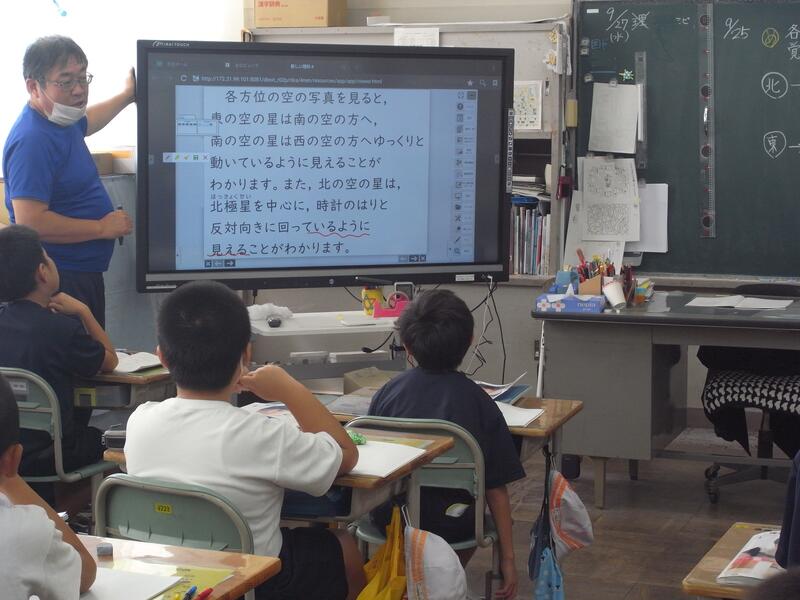

4年生の理科では「月や星の見え方」の学習のまとめをしていました。先生が「動いているようにみえる」を強調します。星が動いているわけではなく実際は観測者である我々が動いているのですが、結果的には月や星が動いているように見えるということです。大人にとって当たり前に感じられることでも、子供にとっては大事な思考のプロセスです。理科的なものの見方を養う授業の大事な一コマでした。

9月22日 ごほうびシール

昨日の放課後、学校にうれしいお知らせがありました。

下校時、一人の1年生が転んでしまったそうです。すると、すぐに近くにいた3年生が介抱してくれたとのこと。途中までお迎えにいらした1年生のお母さんがそのことを知り、うれしかった気持ちを伝えたくて、わざわざ担任の先生にお知らせしてくれました。

昨日の出来事を3年生に聞いてみると、助けてくれた子がすぐに分かりました。

担任の先生からごほうびシールをもらいました。

この子たちは褒められたかったから助けたわけではありません。もちろん、シールめあてでもありません。

目の前で困っている人がいて、自分にできることをしただけなのでしょう。

それでも、この子たちのしたことでうれしい気持ちになった人がたくさんいます。私もその一人です。

9月21日 どんな歌い方がいい?

1年生音楽の様子です。「どれみとなかよし」を歌っています。

本校児童はのびのびと歌う子が多いのですが、特に低学年の子供たちの歌うさまは、見ているこちらまで笑顔になってしまうほどです。

歌詞に合わせた歌い方を子供たちが考えます。

「『ドレミファソラシド~』のところはだんだんもりあがるといい」

「『ほら』のところは呼びかけるみたいに大きな声で歌う」

1年生なりの表現力をしっかりと持った子供たちです。

1年生のみんな、音楽って楽しいね。

9月20日 技の完成度を上げる

3年生の体育の様子です。跳び箱運動に取り組んでいます。

1・2年生の頃は「跳び箱を使った運動遊び」でしたが、3年生からは「跳び箱運動」となり、踏み切りの仕方や着地の仕方など、安全性や美しさを意識して技に取り組むことが大切になってきます。

先生からアドバイスを受けながら、自分の課題(手をつく位置や手のつき方など)の解決を目指して何度も繰り返し挑戦していました。

9月19日 芸術の秋

明日20日は彼岸入りです。「暑さ寒さも彼岸まで」とはよく言ったもので、週間天気予報によりますと、今後は最高気温が30度を超える日はあまりなさそうです。

少しずつ過ごしやすい気候になっていくので、様々な活動も充実させていきたいものです。

さて、各教室では今日も楽しんで技能教科に取り組む児童の姿が見られました。

9月15日 手話教室

市の社会福祉協議会からご紹介いただいた講師の先生をお招きして、手話教室が開かれました。参加したのは4年生です。

耳の不自由な方とのコミュニケーションには手話だけでなく、様々な手段があることを教えていただきました。

伝えたい気持ちが大切なのです。

子供たちは簡単な挨拶や自己紹介などができるようになりました。先生方には手話や指文字をはじめ、耳が聞こえないことによる生活の困難さなどを具体的に、分かりやすく伝えていただきました。今日は始まりにすぎません。関心をもってこれからどんどん学べたらいいなと思います。

講師の先生方、ありがとうございました。

9月13日~14日 宿泊活動②

2日目

ロッジで迎えた朝、空気がすがすがしかったです。「先生、なんでこんなに草が濡れてるんですか?」「これは朝露って言ってね・・・」ここにも初めての経験がありました。

本館での食事は全てバイキング形式です。量も時間も程よく、美味しくいただきました。

2日目メインのプログラム、舟戸海岸で「磯遊び」です。今日は干満の差がとても大きい「大潮」の日。そして活動の時間帯は「干潮」。天気も上々。これ以上ないベストタイミングです。

カニ、エビ、ヤドカリ、イソギンチャク、小魚・・・たくさんの生き物と触れ合うことができました。

最後のプログラムは気温と子供たちの疲れ具合を考慮して屋内の活動に変更しました。「帰ってきた海浜フレンドパーク」です。5年生全員で手をつなぎ、飛び石から落ちずに対岸まで渡れるか。何度かのチャレンジの末、見事成功して一体感を味わうことができました。

楽しかった2日間の全行程を終え、帰校しました。教頭先生に成果の報告です。

所で行われた別れの集いの中で、所員の方から「2日間のプログラムを楽しめたのは仲間がいたからですよ」という言葉をいただきました。子供たちも大きくうなずいていました。高学年として、仲間と絆がより一層深まったと思います。

5年生32名、学校や家庭とは違った環境で、2日間の活動を無事に終えました。これまでご準備くださいましたご家庭の方々、ありがとうございました。自然の家の方々、お世話になりました。

9月13日~14日 宿泊活動

5年生がいわき海浜自然の家に宿泊活動に行ってきました。本校の宿泊活動は令和元年度以来、4年ぶりの実施でした。晴天に恵まれ(恵まれすぎ?)、汗をたくさんかきながら体験活動を行ってきました。

わくわくドキドキしながら出発式を待ちます。

出発式の後、バスに乗り込みます。

到着しました。出会いの集いの後、自然の家の過ごし方についてレクチャーを受けます。

1つ目のプログラム、「海浜フレンドパーク」

2つ目のプログラム「フィールドビンゴオリエンテーリング」です。ビンゴカードに書かれているものを自然の中から見つけるのですが、「ヤニ(松やにのヤニ)」「ふし(木や竹などのふし、節穴のふし)」など、子供たちにとってなじみのない言葉もありました。これを機に勉強することかできました。

3つ目のプログラム「野外炊飯」です。カレーライスを作りました。どの班も焦げることなく美味しいご飯が炊けました。

1日目最終プログラム「キャンドルファイア」です。レク係が企画・進行するゲームで楽しみました。

充実した一日が終わり、ロッジに移動して就寝しました。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

1 | 2 3 | 3 4 | 4 | 5 | 6 1 | 7 |

8 | 9 4 | 10 3 | 11 | 12 1 | 13 2 | 14 |

15 | 16 | 17 2 | 18 1 | 19 1 | 20 1 | 21 |

22 | 23 1 | 24 1 | 25 | 26 1 | 27 | 28 |

29 | 30 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

いわき市平赤井字田町49

TEL 0246-25-2897

FAX 0246-25-2899