今日の出来事

50メートル走(1年 保健体育)

さわやかな晴天の下、保健体育の授業は校庭で50メートル走を行いました。

写真は、4時間目の1年1組の授業の様子です。

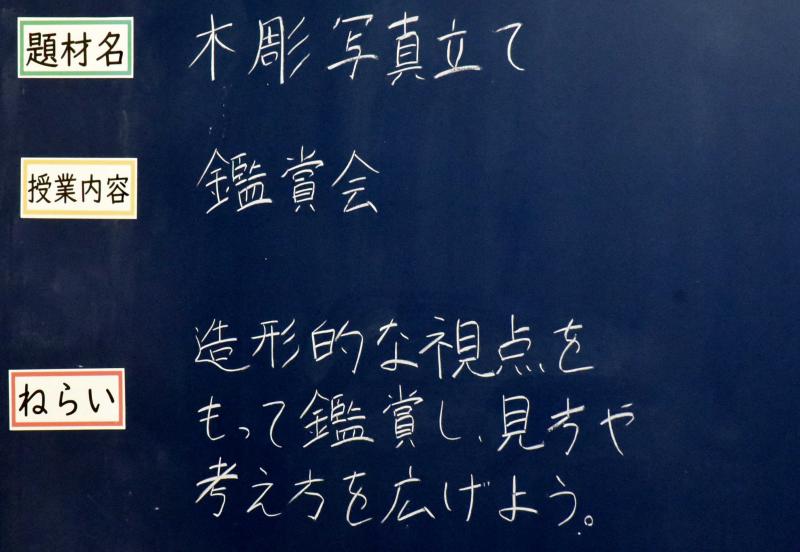

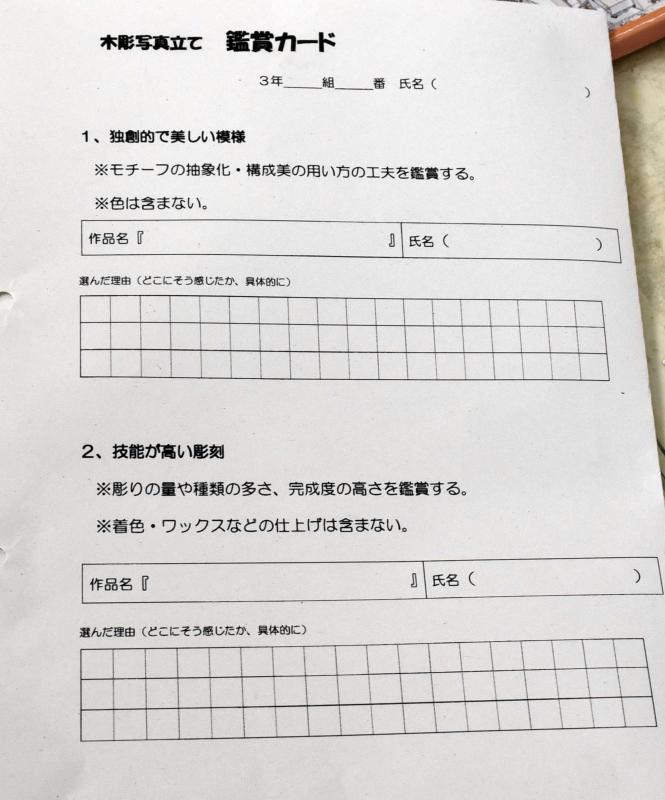

「木彫写真立て」作品鑑賞会(3年 美術)

4月21日(水)、3年1組の美術の時間に、「木彫写真立て」の作品鑑賞会を行いました。

ねらいは、板書にあるとおり「造形的な視点をもってお互いの作品を鑑賞し、見方や考え方を広げる」ということ。生徒たちは、ワークシートを手に3年生全員の作品を鑑賞し、印象的な作品について感じたことを文章にまとめました。

それぞれの作品には、作者の渾身の工夫があり、たいへん興味深いです。

生徒たちが取り上げた作品をモニターで拡大し、学び合いました。

生徒たちの作品群は、授業参観の折りに保護者の皆様にもご覧いただきたいと考えております。

スポーツ大会に向けて

保健体育の授業の中で、スポーツ大会(5月11日)に向けての取り組みが始まっています。

事前の計画や準備、練習の過程で、友だちと意見を交流したり、力を合わせたりする体験をすることで、集団への所属感・連帯感を深め、明るく活力のある集団を作っていきたいと考えています。

第29回いわき市中学校野球一球会春季大会 優勝!

4月17日(土)、平球場にて「第29回いわき市中学校野球一球会春季大会」の準決勝、決勝が行われ、本校チームが優勝しました。

祝 優勝!おめでとうございます!

2・3年生部員はたったの12名。いわき市部活動運営方針を遵守し、練習時間を制限し休養日を確保した上で、効率を重視し地道に積み重ねてきた練習の成果が実を結びました。

初戦からの戦績は次のとおりです。

2回戦 対 平一中 7対1

3回戦 対 藤間中 5対1

準決勝 対 植田東中 4対1

決勝 対 磐崎中 2対0

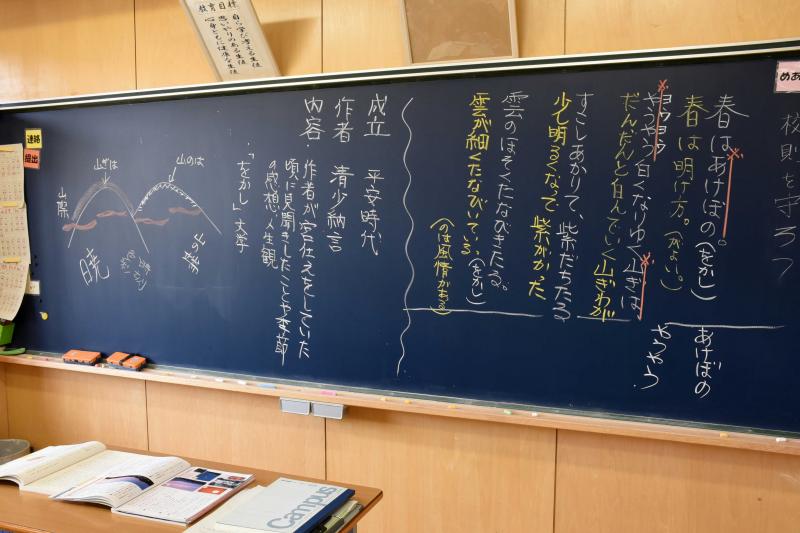

春はあけぼの(2学年 国語)

2年生の国語科では、現在、古典の学習を行っています。目下の題材は「枕草子」(清少納言)の冒頭部分です。何度も音読をして、古語の言い回しになじみ、日本人の季節感が豊かに表現されていることを学んでいます。

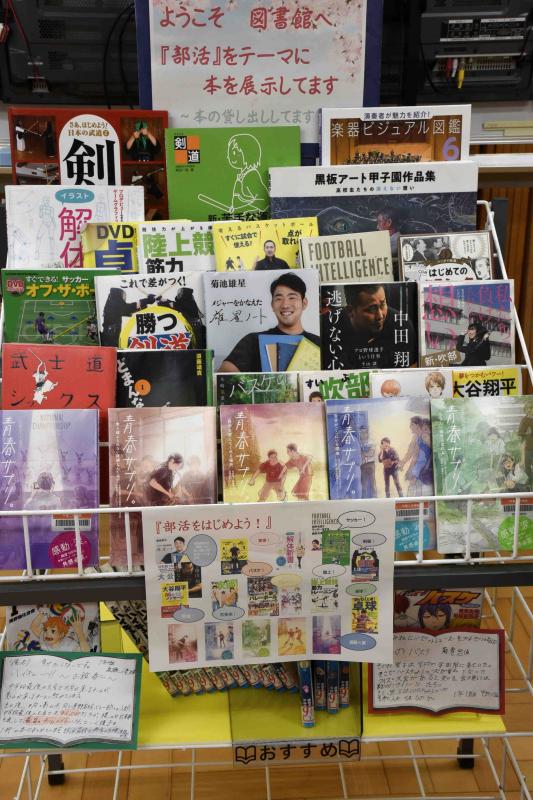

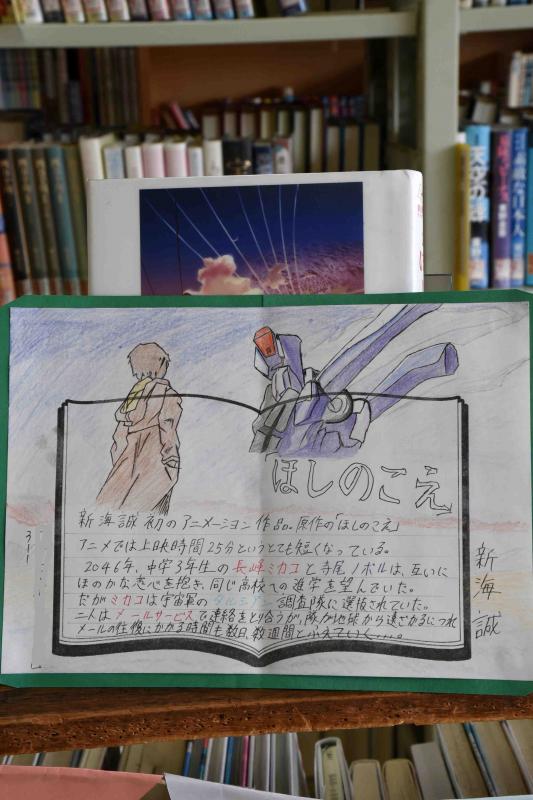

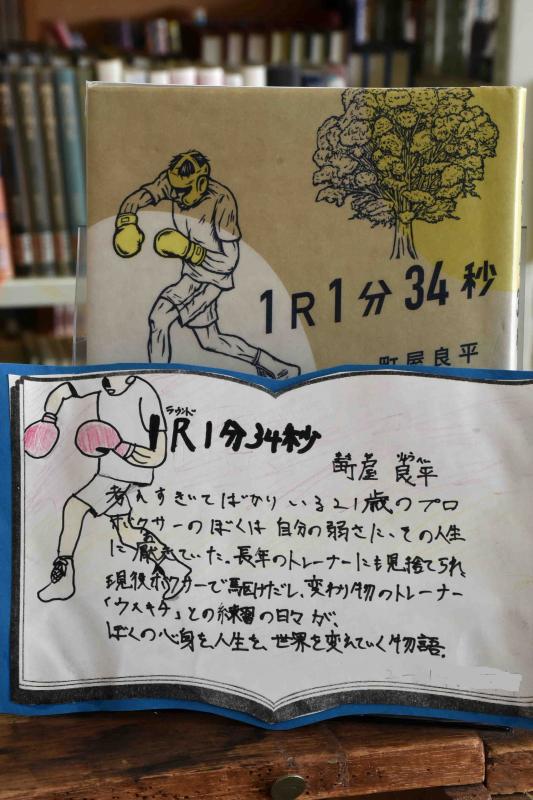

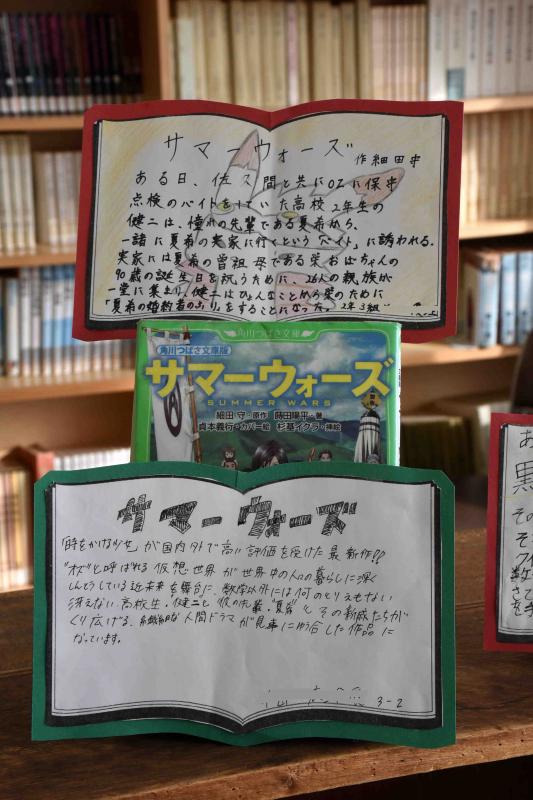

「部活」をテーマとした図書の展示

週2回勤務する学校司書が、生徒の学校生活に合わせて、図書の展示を工夫しています。

現在は、「部活」をテーマとした図書を集め、展示しています。中体連や各種大会、コンクールを前に、改めて部活動の意義について考えさせえてくれる本たちが集結しています。

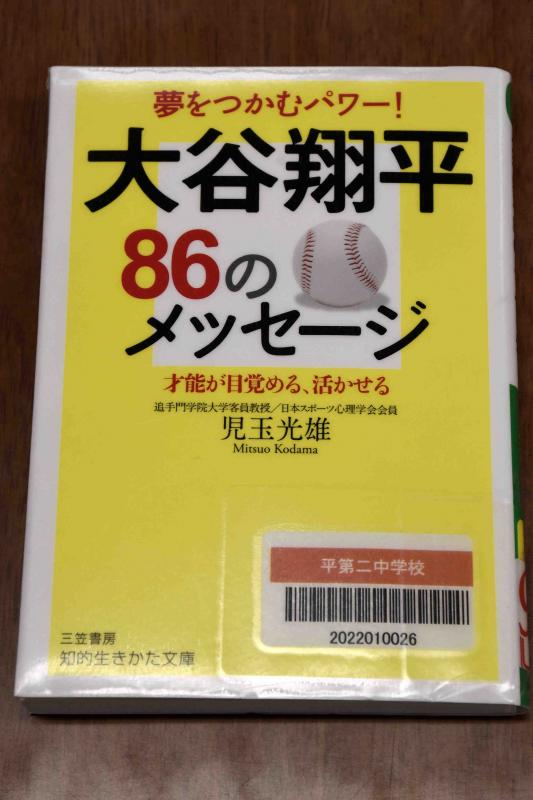

その中に、「大谷翔平 86のメッセージ」という本がありました。手に取りページをめくってみると、思春期の生徒たちに読ませたい内容がぎっしりと詰まっていました。

例えば・・・

「旅の行き先」を決めた瞬間、君のサクセスストーリーは動き出す。

目標があれば、頑張れると思います。こういうふうな選手になりたいでもいいと思いますし、甲子園出たいでもいいですし、レギュラーになりたいでもいいと思います。そのような気持ちを持ってやればうまくなれると思います。

この本を読み進めると、大谷翔平選手の「すごさの秘密」は、誰にでもできる日常の心がけにあることが理解できると思います。大谷翔平選手の86のメッセージを一つ一つ読み解き、考えることのできる生徒は、強いメンタルを身に着け、今よりも一段階も二段階も高いレベルへと成長するはず。

一つのテーマを深く掘り下げて考え抜く力は、ネットやSNSでは得られないものではないかと思います。読書する人にしかたどり着けない場所があります。中学生期までに、生き抜く力の源「読書週間」を身に着けさせたいものです。

放課後の部活動

放課後の部活動では、現在、1年生の見学・体験の期間となっており、多くの1年生が見学をしたり、先輩から指導を受けたりしていました。部活動の中では、日常の授業では見られないような姿を見せる生徒が多く、「こんな一面もあったのか」と驚かされます。

息を合わせて長縄跳び(1年 保健体育)

1年生の保健体育の授業で、長縄跳びに取り組みました。

掛け声をかけ、息を合わせようとしますが、なかなかうまく跳べませんでした。1回跳べただけで皆で喜んでいる姿が微笑ましく感じられました。スポーツ大会(5月)までには立派に跳べるようになると信じています。

楽しい給食の時間

1年生の教室での給食準備の様子です。

上級生に比べると、準備のスピードは格段に遅いのですが、教室は明るい雰囲気に満ちており、教室内の友だち温かい友だち関係が築かれつつあることを感じました。元気にあいさつのできる生徒が多いのも素晴らしいと感じています。

交通安全教室

4月12日(月)、交通事故防止に向けた意識の高揚を目的として、交通安全教室を実施しました。

自転車通行に関わるルールについてDVDで学んだ後、学区域内の危険箇所と事故回避について写真を見せながら具体的に指導しました。

交通事故防止は、本校の喫緊の課題の一つです。学区域が広大であるため、自転車通学の生徒も多く、自動車との接触や自損等の事故が起こっています。

生徒たちには、交通事故の危険性を予測し、危険を回避する行動をとれるよう指導しましたので、ご家庭でも重ねて助言くださいますようお願いいたします。

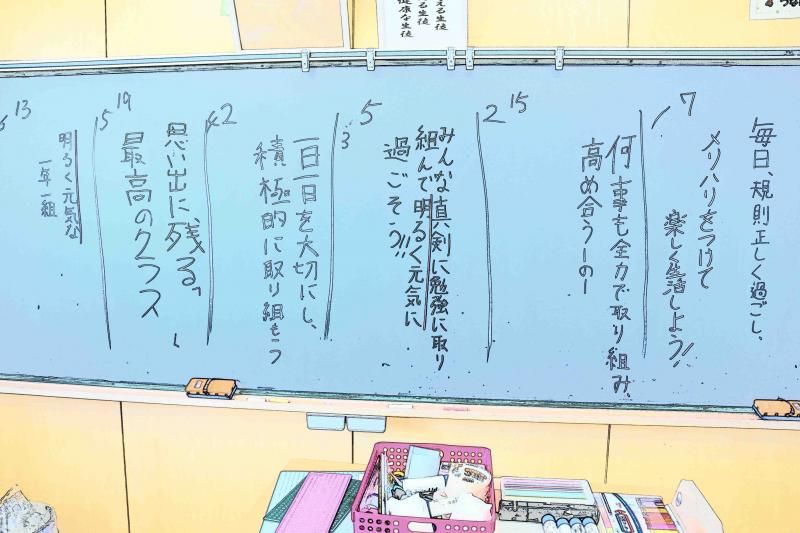

新入生の学級づくり

入学式の翌日以来、1年生の各教室では、中学校生活のルール・マナーを指導したり、係活動の分担を決めたりなど、学級づくりを着々と進めてきました。

9日(金)1時間目の1年生各学級の様子をお知らします。

1年1組では、学級目標づくりや学級掲示物づくりを行っていました。

1年2組では、学級目標を決めるため、学級全体で話し合いを行っていました。

1年3組では、小グループに分かれ、学級の掲示物作成に取り組んでいました。

全体的に明るい雰囲気があり、好ましく感じられます。

学校生活を充実させるためには、あらゆる教育活動の基盤として「望ましい人間関係」が構築されていることが重要です。教師と生徒、生徒相互の関係性が、健全なものでないと、生徒たちはそれぞれの良さを発揮し、成長することができません。茶化し、からかい、冷やかし、陰口、暴言・暴力等のない健全な人間関係づくりを全校を挙げて進めていきたいと考えています。

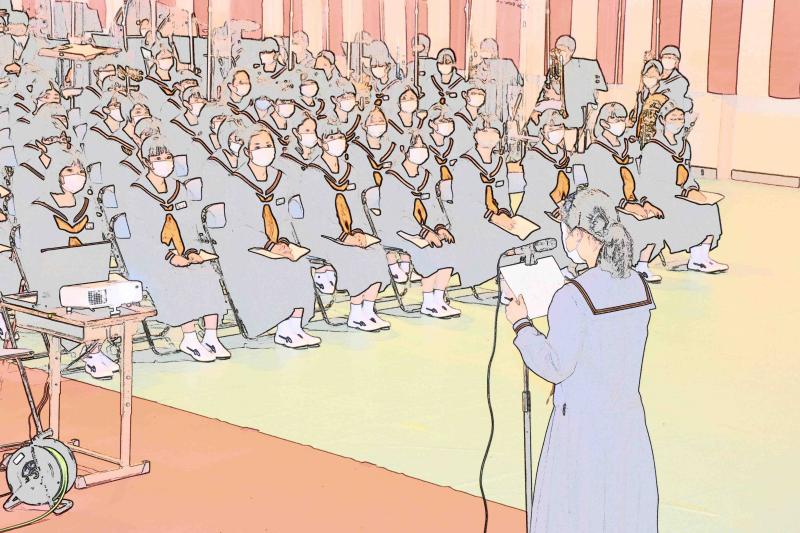

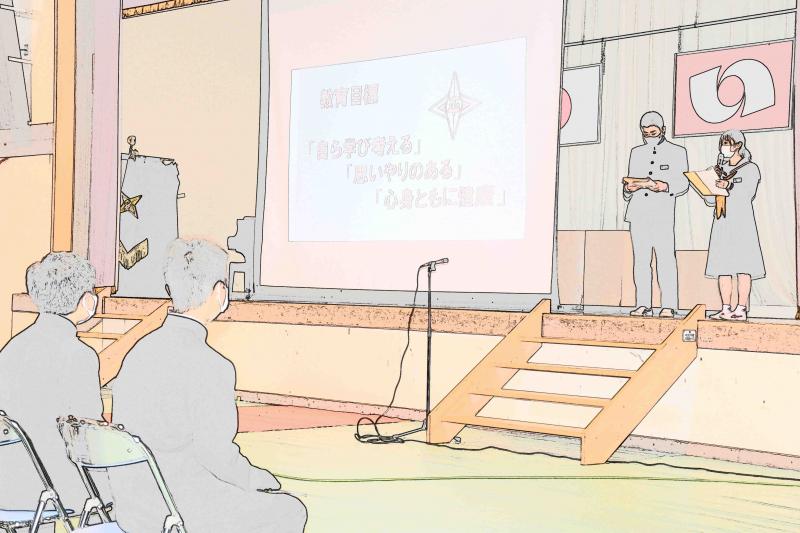

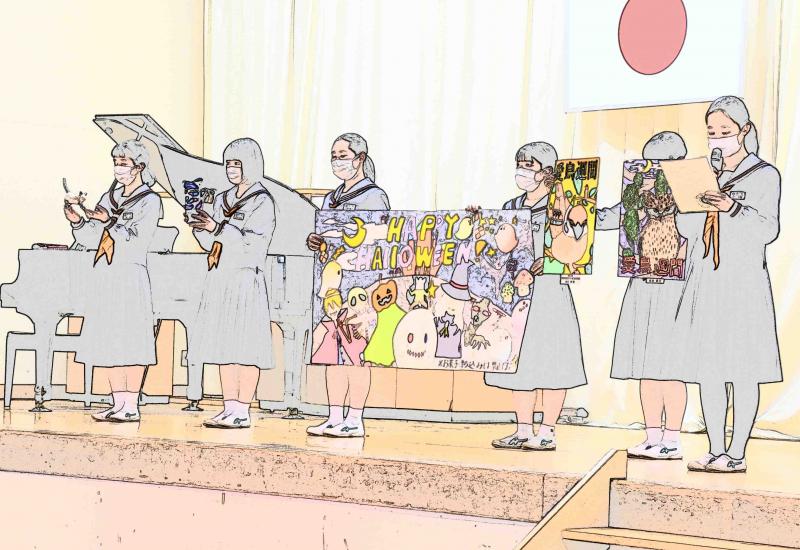

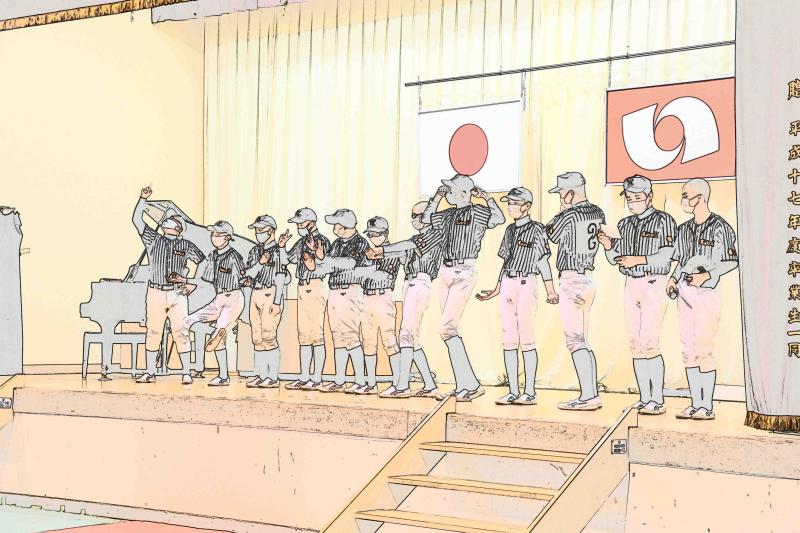

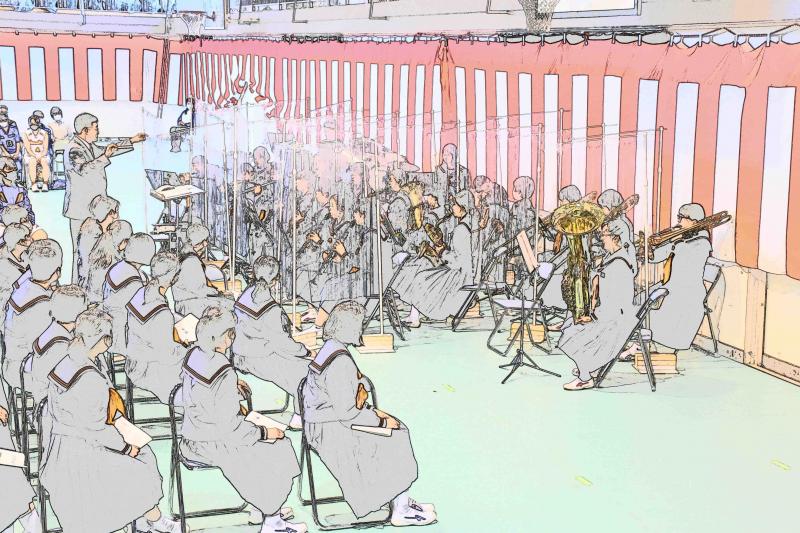

心を込めた歓迎の会 ~対面式~

4月7日(水)午前、生徒会主催の新入生歓迎行事「対面式」を実施しました。2・3年生が準備を進め、心を込めて新入生に歓迎の意を表しました。

生徒会長あいさつ

学校生活のルールや生徒会活動の紹介

美術部の活動紹介

陸上競技部の活動紹介

野球部の活動紹介

サッカー部の活動紹介

男子バスケットボール部の活動紹介

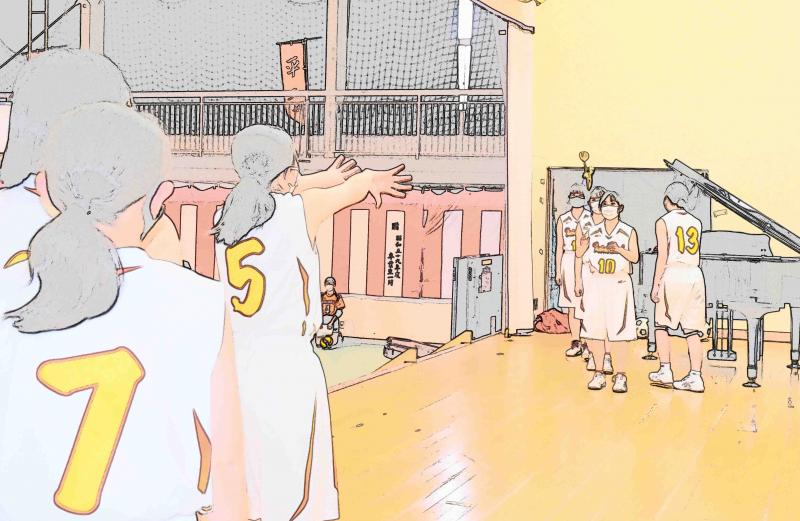

女子バスケットボール部の活動紹介

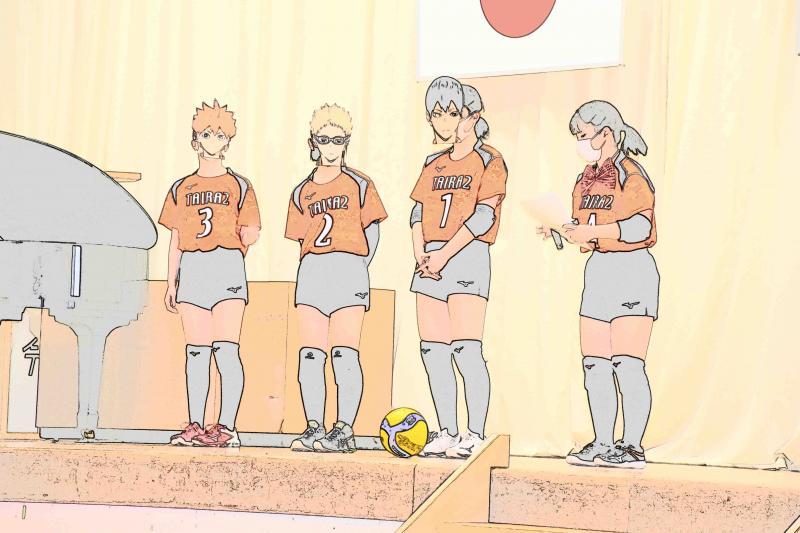

バレーボール部の活動紹介

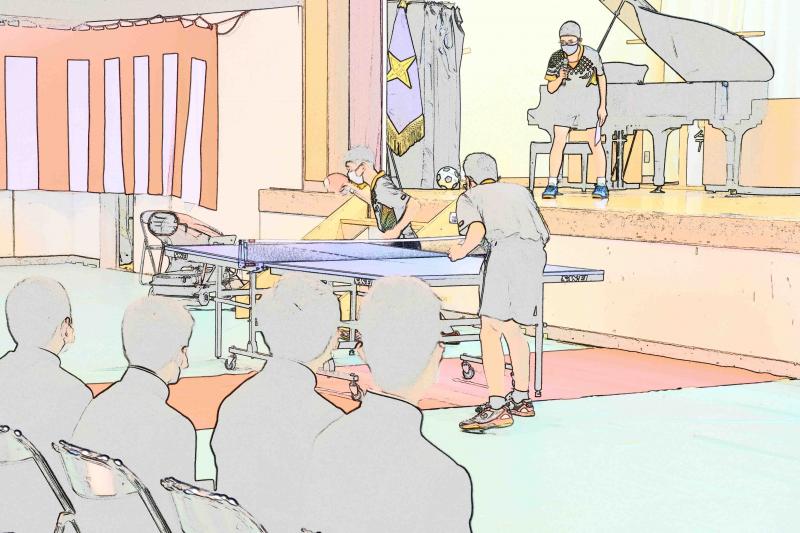

卓球部(男子)の活動紹介

卓球部(女子)の活動紹介

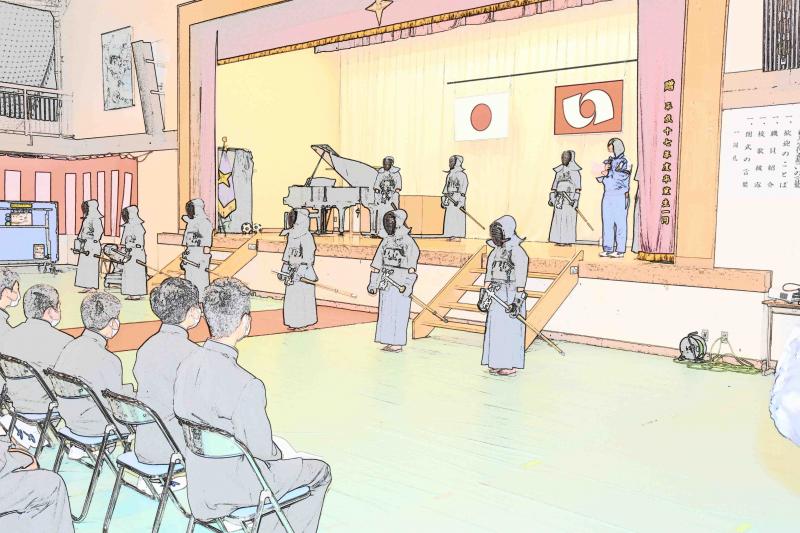

剣道部の活動紹介

吹奏楽部の紹介

歓迎パフォーマンス(生徒会役員、委員会代表、部活動部長・副部長)

生徒たちの手で、明るく元気な平二中の雰囲気を後輩に伝えることができたのではないかと思います。

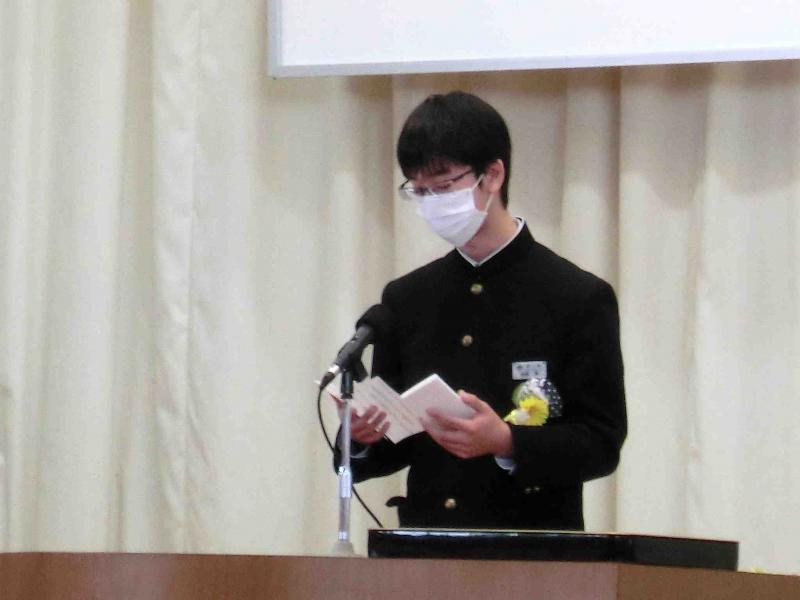

始業式での生徒発表から

始業式後の生徒発表の内容から、一部抜粋し紹介します。自分自身のこれまでを振り返り、前向きに改善していこうという意欲にエールを贈りたいです。

私が春休みの反省として挙げるのは、学習がおろそかになってしまったことです。休み中は課題の他にも1年生の復習をする予定だったのですが、思っていたのにはほど遠く、全然できませんでした。その原因は、私のテレビの長時間視聴や、スマートフォンの長時間使用にあると思います。自分の生活を改めて見直し、改善していきたいと思います。(2年生 ROさん)

僕が、春休みに行ったことは、一日二つ、嫌だと思うことを見つけ、それに取り組むということです。例えば、勉強であったり、部屋の掃除や家の手伝いだったり、普段より周りを意識し、自分からできることを探しました。自ら探すことは3年生に必要なことだと思います。最上級生として、下級生を導く立場にあるからです。周囲に目を配り、下級生にアドバイスをすることを心がけていきたいです。(3年生 YY君)

前期生徒会のスローガンは「Try!挑み続ける」です。今年度も行事の変更や中止があるかもしれません。そんな中でも、私は学校生活を充実したものにしたいと思います。だからこそ、この状況に挑み続け、新しいことに挑戦していきたいと思います。具体的には、コロナ禍に適応した行事の企画・運営を実現したいです。(生徒会役員代表 2年生 HOさん)

職員集合! ~令和3年度、このスタッフで頑張ります。~

令和3年度のスタッフです。どうぞ、よろしくお願いいたします。

令和2年度離任式(8名の先生方が離任されました)

3月26日(月)、令和2年度離任式を実施しました。

愛情をもって教育活動に尽力してきた8名の先生方が、離任しました。

離任する先生方は、生徒たちに対して、それぞれに渾身のメッセージを伝え、別れを告げました。(校長の独り言「離任式は、最高の心の授業でした。」)

校地内の桜が開花!

今朝、吹く風はまだまだ冷たいものの、校地内の桜が開花し始めたことを確認しました。

タブレットPCを活用した英語音読練習

タブレットPCを授業でどのように活用したらいいか、校内で試行錯誤しています。

先日、1年生の英語の時間、音読練習にタブレットPCを活用しました。生徒たちは録音された自分の音読を聞きながら練習し、最後に音声データを先生に送信し提出しました。

エコキャップ回収(発展途上国のワクチン支援へ)

3月11日(金)の午後、関係団体の方に来ていただき、JRC委員会のが中心となり全校生で集めてきたエコキャップを回収していただきました。

エコキャップ回収による益金は、途上国のワクチン支援に生かされます。

第73回卒業証書授与式 ~117名の巣立ち~

アップが遅くなってしまいましたが・・・

3月12日(金)、第73回卒業証書授与式を挙行しました。117名の卒業生が学び舎を巣立ちました。

本校の教育活動に対する保護者の皆様方や関係者の皆様方のご理解とご協力に厚く御礼を申し上げます。

ご来賓のPTA会長様より、祝辞として卒業生への温かい激励のメッセージをいただきました。

在校生代表による送辞

卒業生代表による答辞

式歌(旅立ちの日に)

最後の学級活動

卒業生見送り

吹奏楽員が、見送りに際し、力強く美しい音楽を奏でてくれました。

3学年の先生方で記念撮影

同窓会入会式

3月9日(火)、同窓会長様をお迎えし、3年生が同窓会入会式を行いました。

はじめに校長から、生徒たちに平二中の歴史について話をしました。昭和22年の学校創立以来、70年以上の歴史があり、15,000人を超える卒業生が巣立っていることを話しました。また、本校の長い歴史を実感してもらうために、学校創立5周年記念誌に掲載された第一回卒業生の作文(戦後間もない頃の二中の学校生活の思い出が綴られた文章)を朗読し紹介しました。

続いて、同窓会長様から卒業生に対して式辞がありました。50年以上前の木造校舎の火災など、平二中の歴史に触れながら、卒業生の新たな門出を祝い、激励の言葉を述べられました。

代表生徒による誓いのことば

一同で美しく力強い校歌を斉唱しました。

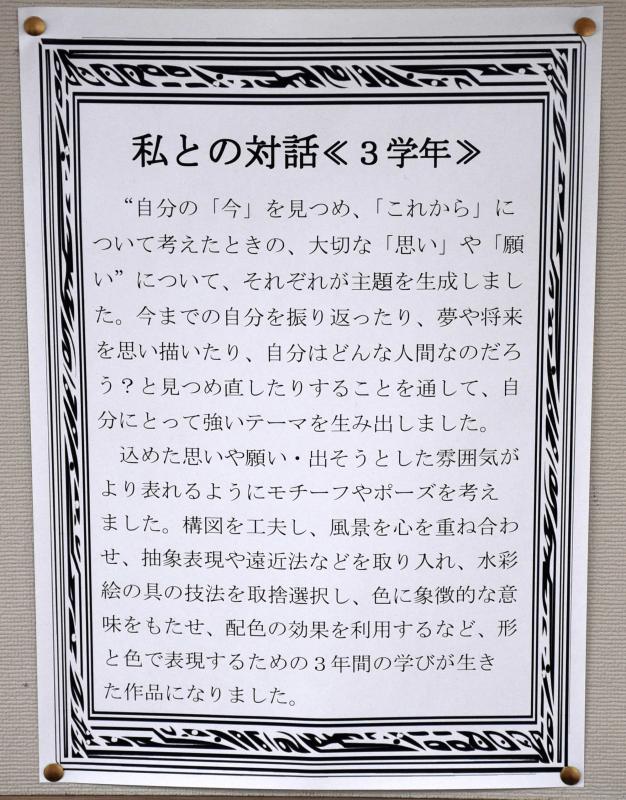

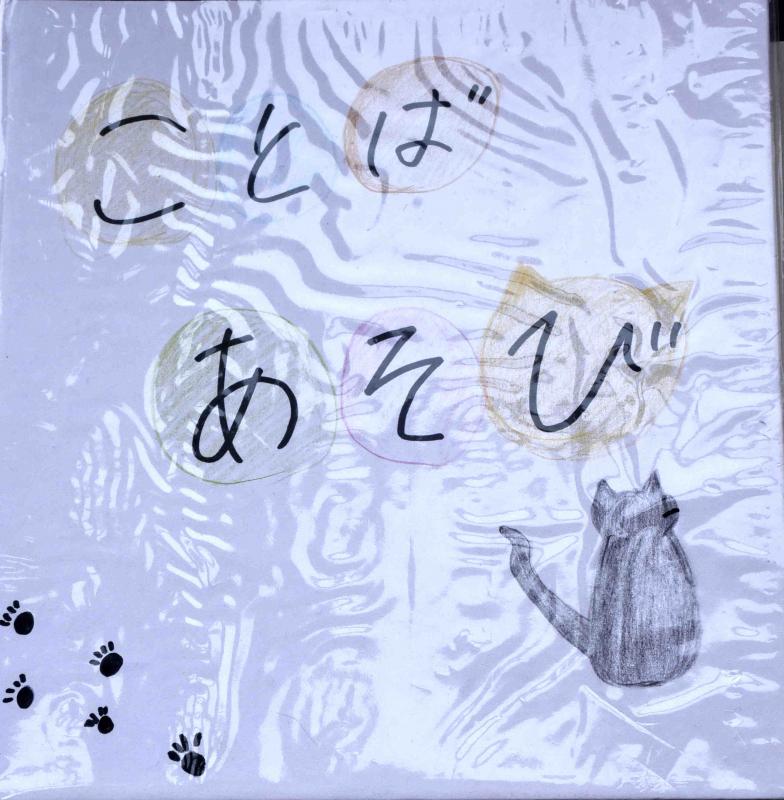

「私との対話」作品展(3年 美術)

現在、美術室の廊下壁面に3年生が美術科授業での最後の作品「私との対話」を展示しています。

卒業式を目前に、最後の鑑賞会を実施しました。

一人ひとりの思いが表現されており、見ごたえのある作品ばかりです。生徒への作品返却の都合から、展示期間が短いのが非常に残念です。

3学年球技大会

3月8日(月)午前、3学年球技大会を実施しました。クラス対抗で、バレーボールとドッチボールで競い合った後、最後に全員リレーを行いました。

体育館と校庭は、3年生の歓声にあふれていました。今年度、コロナ禍で実施できなかったスポーツ大会を取り戻すかのような盛り上がりでした。中学校生活最後の時間を、学年の皆で慈しみ楽しんでいるようでした。

県立前期選抜2日目 3年生の約6割が登校

本日は、県立高校前期選抜の2日目です。3年生全体の約4割の生徒が、本日も面接や作文等の試験に臨んでいます。落ち着いて、しっかりと実力を発揮してくれることを願うばかりです。

一方で、学校には約6割が登校し、学年全体で特別時間割を実施しています。

2時間目は学年全体で体育。ドッチボールで校庭一杯に歓声が響いていました。昨日、学力試験が終わり、プレッシャーからの開放感に浸っているようです。

一方、校舎内では何やら映像撮影を行っています。いつ、誰に見せる映像なのでしょう。「今は秘密!」とのこと。

絵本作品展(3年 家庭科 「保育」)

北校舎1階の家庭科室前に、3年生の家庭科「保育」の学習で制作した絵本作品を展示しています。

幼児向けの絵本には、望ましい生活習慣を養うもの、豊かな心を養うもの、生活に関わる知識を養うものの3種類に分類されます。

生徒たちは、目的を明確にして、絵本づくりに取り組みました。楽しい作品が多く、感心させられます。

雨の中の下校

15時ごろから天気予報どおりに雨が降り出しました。15時50分の放課の時刻には、幸い雨がやや小降りになっており、下校する生徒にとっては幸いでした。

3年生の大多数の生徒たちが、明日、県立高等学校入学者前期選抜の学力試験を受けます。3年生の昇降口では、生徒同士の「明日、頑張ろうね!」という声が多く聞かれました。落ち着いて、力を発揮してきてほしいものです。

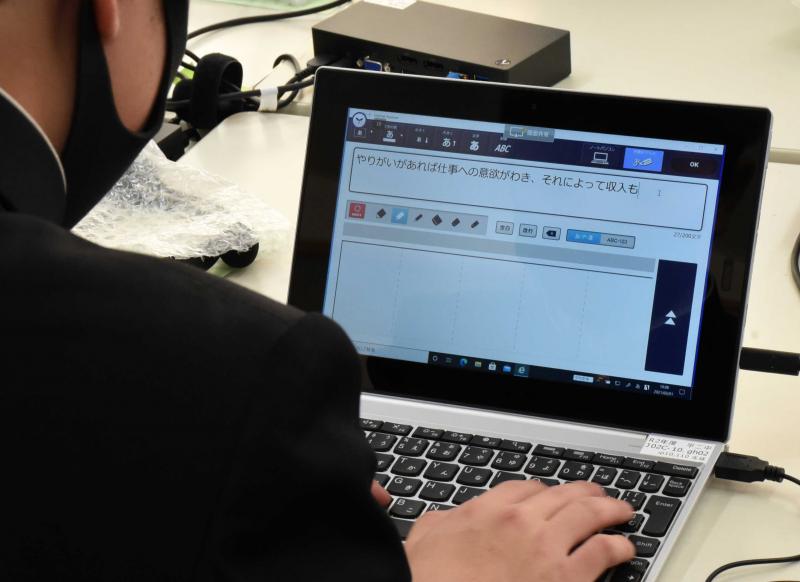

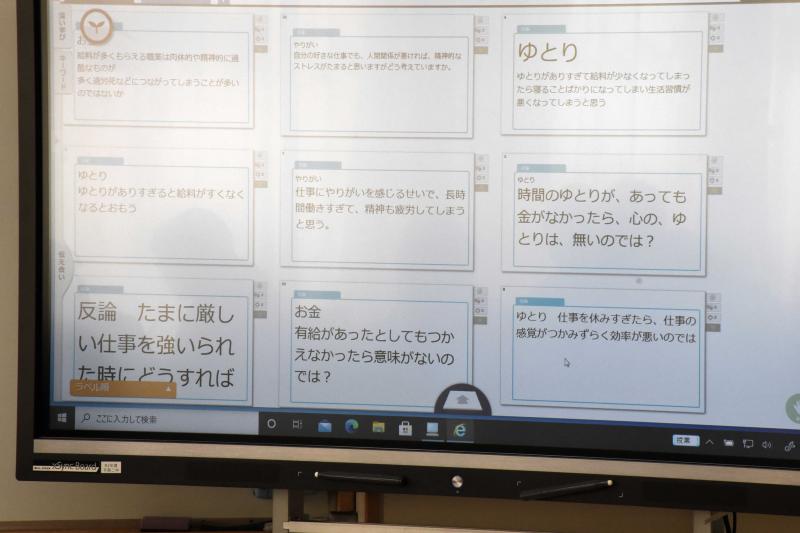

話し合って考えを広げる~パネルディスカッション~(2年 国語)

2学年の国語科で、「話し合って考えを広げよう」という単元の学習でパネルディスカッションを行いました。学習目標は、「相手の考えを尊重し、互いの発言を比較・検討しながら自分の考えを広げる」ということです。

パネルディスカッションのテーマは、「将来の職業選択で何を重視するか」というもの。事前学習で「ゆとり」「やりがい」「収入」の3要素からどれを重視するか自分の考えをまとめた上で、ディスカッションに臨みました。

3名のパネリストが、それぞれの立場から、前方のモニターに資料を提示しながら自分の考えを述べました。

パネリスト同士の意見交換も行いました。

フロア側の生徒たちは、パネリストの意見を聞いて、それぞれを比較・検討し、自分の考えをまとめます。

生徒たちの考えは、随時、参加者全員に共有されます。司会者は、全体を俯瞰しながら、さまざまな角度から意見が出されるようにリードしていきます。

他の意見を聞くことで、新たなものの見方や、多様なとらえ方があることに気づくことになります。タブレットPCに搭載されたソフトの機能を活用することで、話し合いが効果的に行われました。

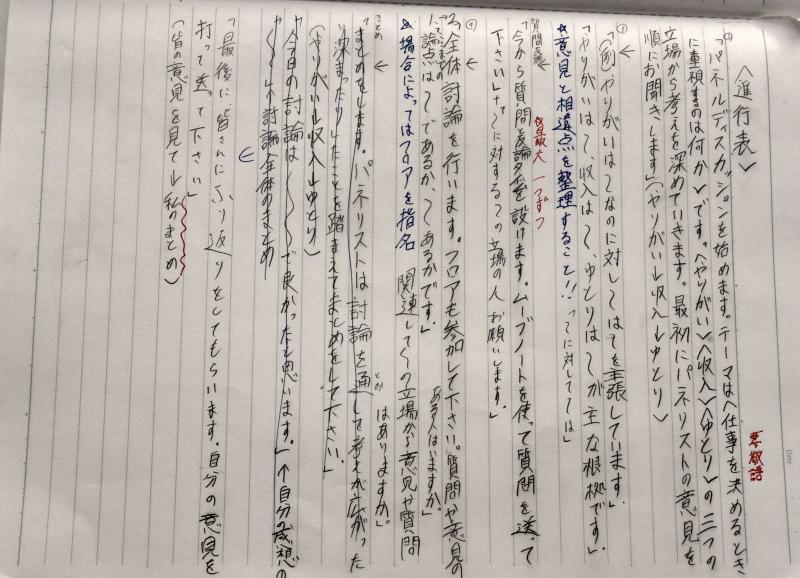

パネルディスカッションでは、パネリストのほか、司会者も重要な役割を演じました。司会者のノートには、事前に準備した進行メモがびっしりと書き込まれていました。

県立高校前期選抜 事前指導

2月26日(金)の午後、5日後に迫った県立高校入学者前期選抜の事前指導を行いました。

全体指導の後、学校別に受検当日の持ち物や時刻、注意点等の確認を行いました。生徒たちは、引き締まった面持ちで参加していました。

皆が自分の実力をしっかりと発揮できますように!

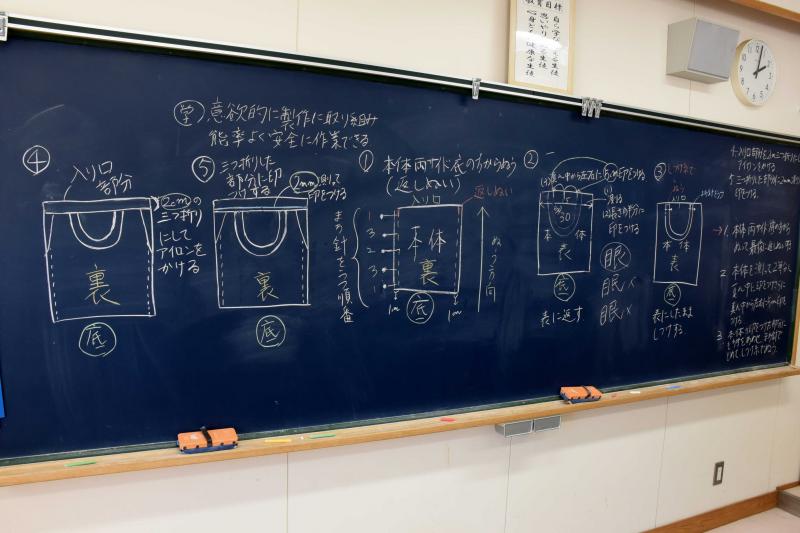

手さげ袋づくり(2年 家庭)

2学年の家庭科で取り組んできた手さげ袋づくりは、大詰めを迎え完成間近です。

細かな作業手順を確認しながら作品づくりに取り組みました。

相手を崩すサービスとは?(3年保健体育「バドミントン」)

3年生の保健体育では、バドミントンの指導を進めています。

2月25日(木)2校時、効果的なサービスの打ち方を課題とした授業を行いました。

サービスの種類や打ち方を確認した上で、どうすればねらった場所に打てるのか考えさせました。

相手を崩すサービスについて考えさせた上で、グループごとにショートサービスとロングハイサービスの練習を行いました。

短時間で容易にできるようにはなりませんが、生徒たちが考え、工夫して取り組む姿が印象的でした。

卒業式に向けて・・・

今日も含めれば、あと3日で2月の登校日は終了となり、別れと新たなスタートの季節「3月」を迎えます。

本日、卒業式に向けて初めての全体練習を行いました。3年生の表情からは、卒業という節目の日に向けて心の準備が整いつつあることがうかがえました。

中学校の卒業式は、人生の大きな節目の一つ。慣れ親しんだ中学校生活に別れを告げると同時に、新たな生活への一歩を踏み出すために、式に臨みます。

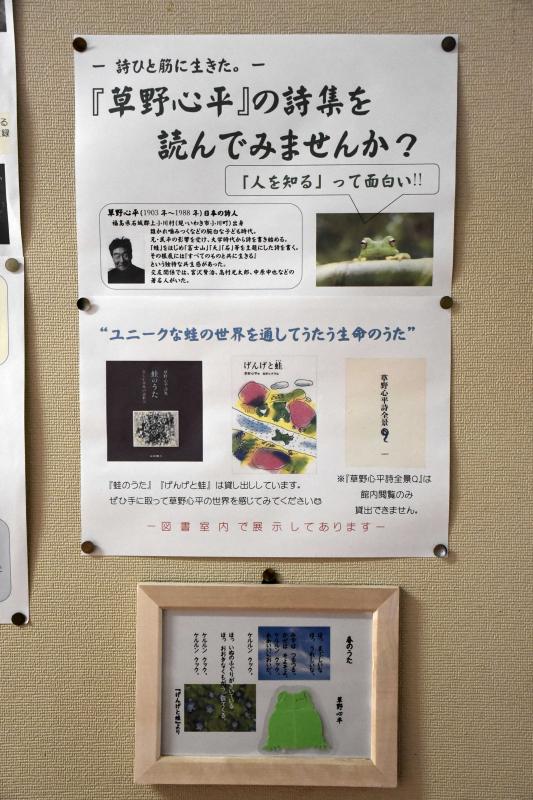

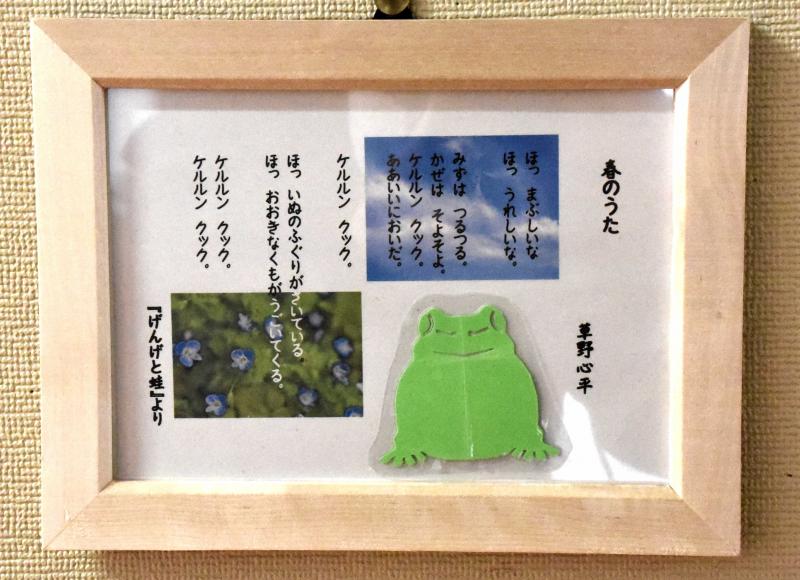

詩人「草野心平」と平二中

詩人「草野心平」は、平二中と関わりの深い詩人です。

平二中の校歌が制定されたのは、学校創立から6年目の昭和27年(1952年)でした。作詞は詩人 草野心平氏、作曲は音楽家 伊藤翁介氏によるものです。当時、草野心平氏と伊藤翁介氏はコンビを組んで広範な活動をされていたそうです。

学校創立30周年記念誌には次のような記述があります。

校歌の楽譜は、草野心平氏自ら本校に届けられた。当時を思い起こされ、ST先生は、次のようにその当時の印象を語っておられる。

「季節はいつごろだったか定かでないが、私が音楽室でピアノのレッスンをしていると、背広姿の頭髪のもじゃもじゃした人が校長先生といっしょに教室に見えられたのです。校長先生の紹介で、その人が草野心平先生であることを初めて知りました。草野心平先生の指示で、校歌を奏したところ、先生は黒板にもたれ、目をつぶられ、曲に合わせてハミングされ、『翁介君はよくやってくれた。私の詩のイメージとぴったりだ。』とつぶやき、とても満足そうなご様子だった。私ひとりが緊張し、汗がしとどに流れました。その間、10分か15分ぐらいで、草野心平先生と校長先生は、談笑しながら音楽室を出て行かれました。」

図書室前には、学校司書さんによる次のような掲示があります。生徒たちには、詩人の世界に少しでも触れてほしいものです。

1学年の廊下には、生徒による地域学習の成果物が掲示されており、その中には詩人「草野心平」についての記述もありました。何やら難しい内容ですが・・

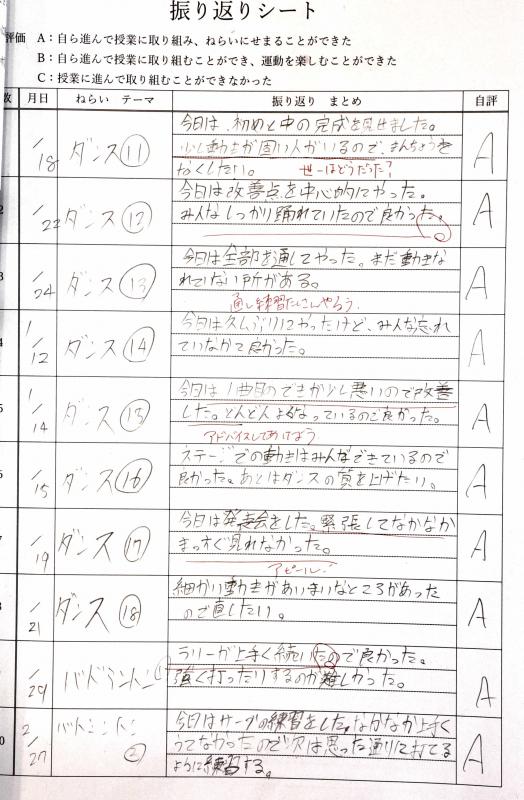

ダンス発表会(3年 保健体育)

3学年の保健体育では、2学期末から現代的リズムダンスの授業を行っていましたが、このほど2クラスずつ合同で「ダンス発表会」を開き、取り組みの成果を披露しました。

まず、はじめに全員でディズニーのダンスでウォーミングアップ。リズムに乗せて体を動かす様子が実に楽しそうでした。

その後、舞台上で班ごとに渾身の発表を行いました。動きを工夫したり、ストーリー性を持たせたりするなど、それぞれに見ごたえのある発表でした。舞台上でも皆が笑顔で演技している姿が印象的でした。(舞台での発表の際には、マスクを外しました。)

3年生の大多数の生徒は、これから県立高等学校の前期選抜の試験に臨むことになり、相当のプレッシャーを感じているはずですが、卒業を目前に控え、残された中学校生活を精一杯楽しんでいるようでした。

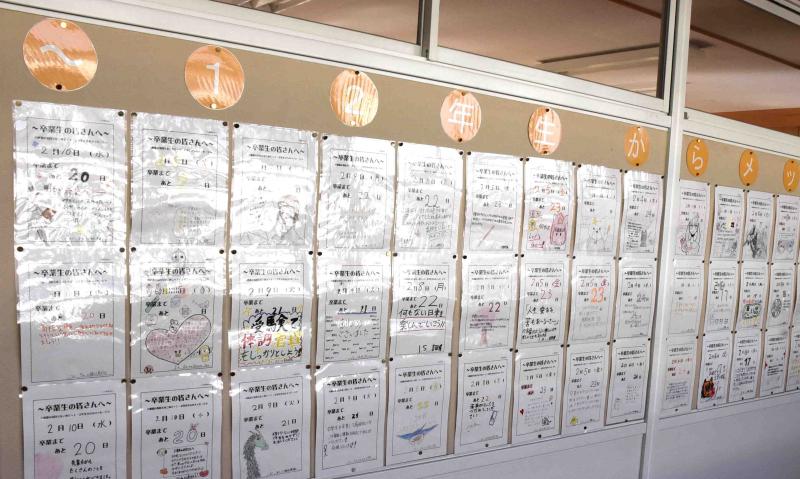

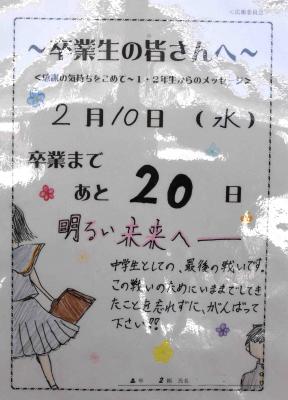

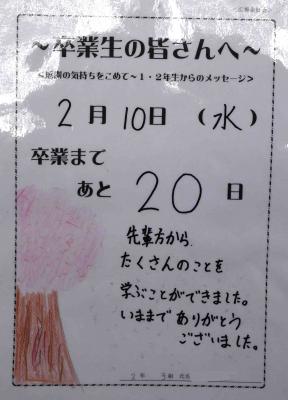

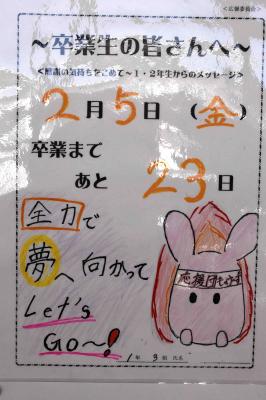

3年生へのメッセージ(1・2年生から)

3学年の廊下に、1・2年生から間もなく卒業する3年生へのメッセージが掲示されています。

今朝の朝刊には、県立高等学校入学者選抜の最終志願者数が掲載されました。いよいよ中学校生活最後の詰めです。受験当日に十分に力を発揮してくれることを期待します。

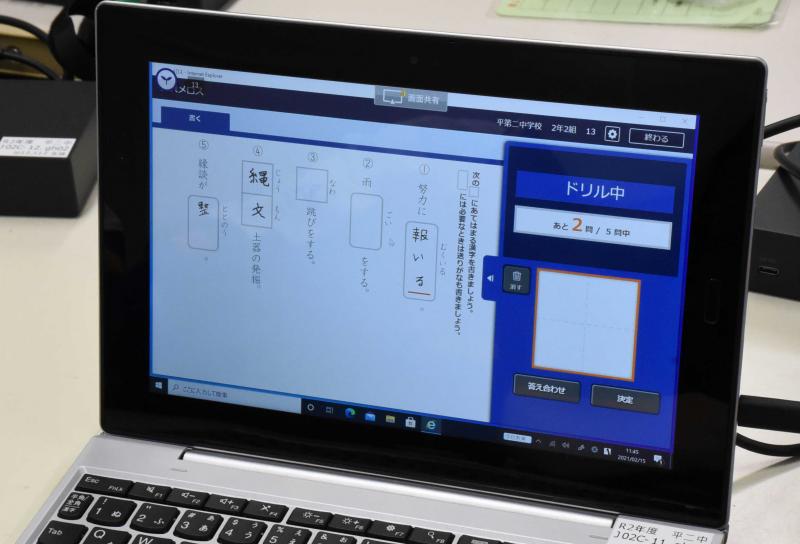

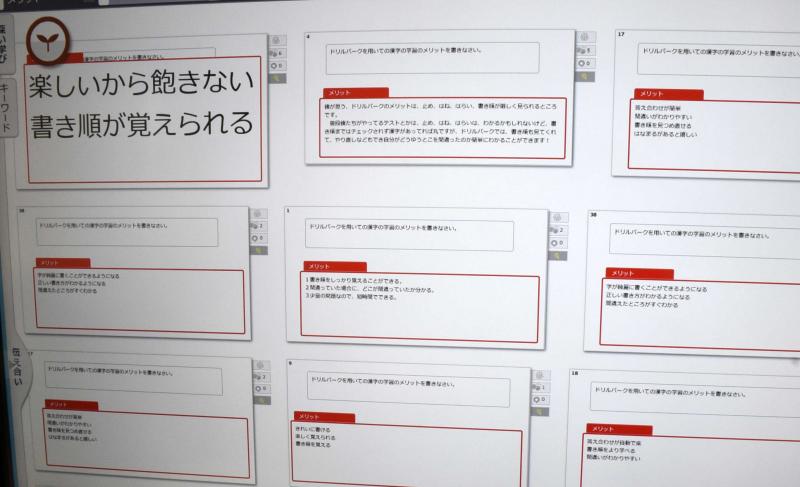

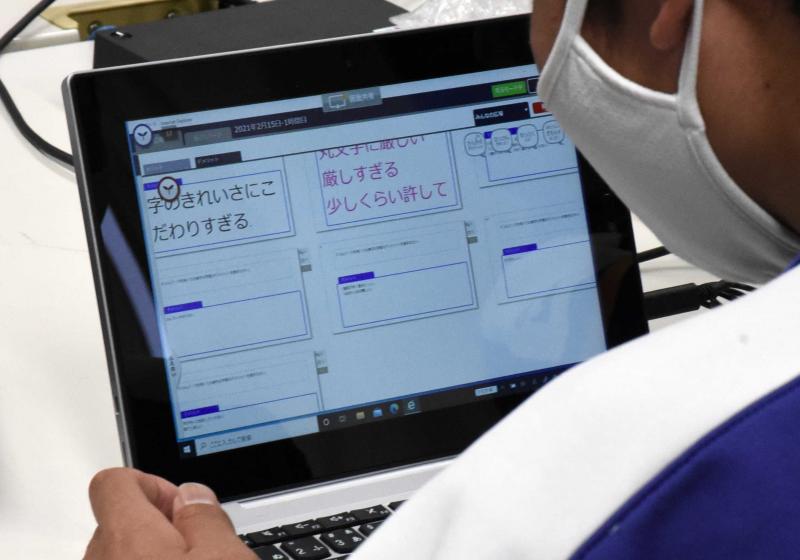

タブレットPCで漢字のドリル(2年 国語)

本日、2学年の国語科でタブレットPCを活用し漢字のドリルに取り組みました。

止めやはね、書き順まで採点の対象となるため、生徒たちからは「厳しすぎる」との声が多数上がっていました。しかし、一人一人に応じた学習内容の最適化と個別化が図られますので、今後大いに活用し力を付けてほしいものです。

個別にドリルに取り組んだ後、ドリル学習のメリットとデメリットについて、考えたことを書き、それぞれの考えを読み合いました。

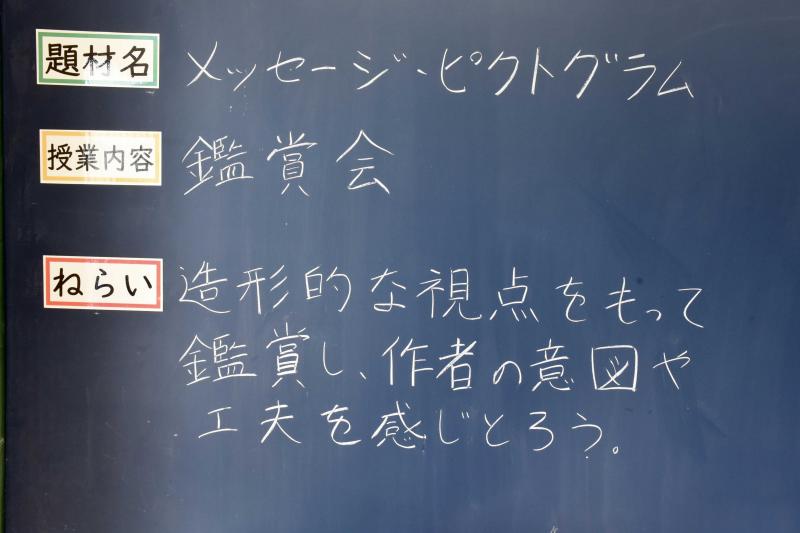

ピクトグラム鑑賞会(1年 美術)

1学年の美術では、このところさまざまなメッセージを伝えるピクトグラムの制作に取り組んできました。

ピクトグラムとは、一般に「絵文字」などと呼ばれ、何らかの情報やメッセージを伝えるために表示される視覚記号です。

2月10日(水)、1年3組で「主題や構図が独創性があるか」、「遠くからでも伝わりやすい構成になっているか」、「形や着色はどうか」などの観点から、生徒作品を相互に鑑賞し合い、感じたことを文章に表現しました。

生徒たちの感性や発想の豊かさに驚かされます。

「地域学習講座」草野心平について学ぶ(1年 総合的な学習)

2月10日(水)、1学年の総合的な学習の時間にで外部講師の先生(小野浩先生)をお迎えし、「地域学習講座」を実施しました。

講話の最初に、先生は自らの中学校時代を振り返り、13歳がまさに知的探求の出発点であったと話されていました。地域の歴史に興味を持ち、人の話を聞きに行ったり、調べたりして、さまざまな出会いと気づきがあったことを話されました。中学1年生の諸君にも、興味をもったことを自分で調べ考えることの大切さを伝えてくださいました。

今回の講話のテーマは、「草野心平の生涯」でした。草野心平の人となり、作品の奥深さ、故郷とのつながりなどについて話してくださいました。

講話の最後に、おまけとして小野浩先生が長く取り組まれてきたマジックを披露し、生徒たちを楽しませてくださいました。

生徒代表お礼のことば

学校周辺にサル出没!

昨日からサルの警戒を行ってきたところですが、今朝も早朝から校地周辺に出没しました。

登校時は、学校北側の路上に職員が出て警備に当たりました。

10日(水)午前11時現在、サルは依然として学校周辺にいるようです。午後の一斉下校の際には、生徒の安全確保のため、職員が出て下校指導に当たります。

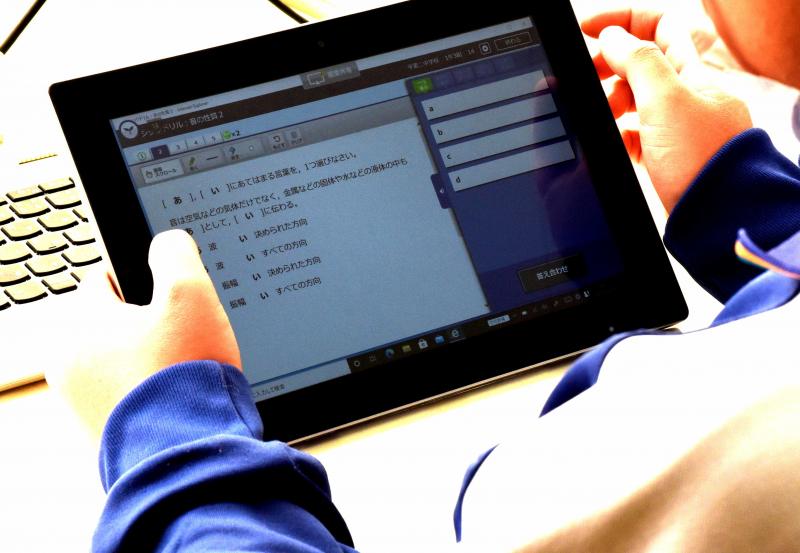

テスト範囲の補充学習(タブレットPCを活用して)1年 理科

2月9日(火)1年生の理科の時間、タブレットPCに搭載されたソフト「ミライシード」の「ドリルパーク」という機能を使って、1週間後に予定している学年末試験の範囲の補充学習を行いました。

生徒たちは、タブレットPCで個別に基礎的な学習事項の復習に取り組みました。それぞれの出来具合に応じてポイントが与えられるので、生徒たちは楽しそうにドリルに取り組んでいました。

個別のドリル学習の後、生徒たちのタブレットには、ソフト「ミライシード」の「ムーブノート」という機能を使って、先生から次のようなカードが届きました。

Q1 ドリルをやってみた感想は?

生徒たちは、先生から届いたカードに、自分なりの回答を記入し、送り返します。すると、先生も生徒も、クラスの皆がどのような返答をしているのか、画面内で確認することができます。生徒たちは、互いの感想を読み合い、共感できるものに「拍手」を贈ることもできます。

続いて、生徒たちのもとには、先生からさらなるカードが届きました。

Q2 テスト範囲のドリルをやってみて、自分の苦手なところはどんなところでしたか?

Q3 テスト範囲の内容で,先生に質問したいことはありますか?

生徒たちは、個々に回答を記入し、それぞれの回答を読み合いました。

この機能を使うことで、学級内のメンバーがどのようなことを考えているのか、短時間で相互に把握できるようになります。上手に使うことで、毎日の授業の質的な改善が期待できます。

そのためには、まず先生も生徒もどんどん活用し、使い慣れることが大切です。月に2回勤務する「ICTサポーター」の支援を得ながら、日常的に授業で活用できるようにしたいと考えております。

坂道にサル出没、注意!

早朝7時頃、本校南側の坂道にサルが現れ、通学途上の生徒と鉢合わせするといったことがありました。立派な体格の大柄なサルです。生徒の登校が完了するまでの間は、職員5名が路上に出て、周辺の警備に当たりました。

幸いにして、サルに危害を加えられることはありませんでした。

警察や市役所でも対応しておりますが、捕獲されたとの情報はなく、依然として本校周辺にいるものと思われます。

【保護者の皆様へ】

このことから、本日は生徒の下校時には、本校職員が路上に出て警備に当たります。

部活動に参加する生徒は、終了時刻を30分早め、18時完全下校とします。生徒の安全確保のため、路上で職員が下校指導を行いますので、ご理解くださいますようお願いいたします。

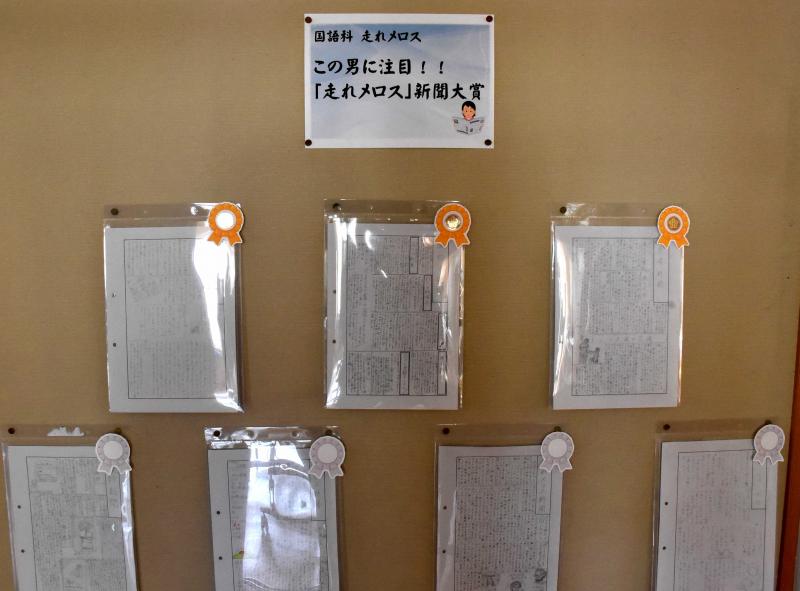

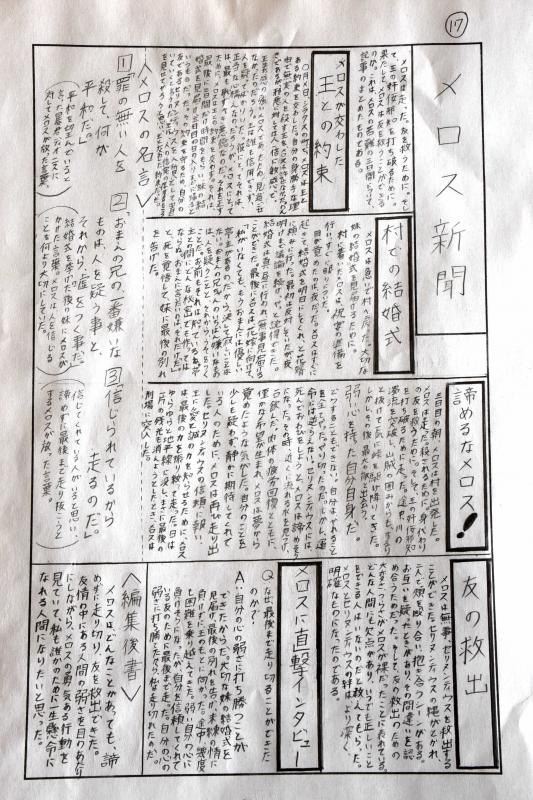

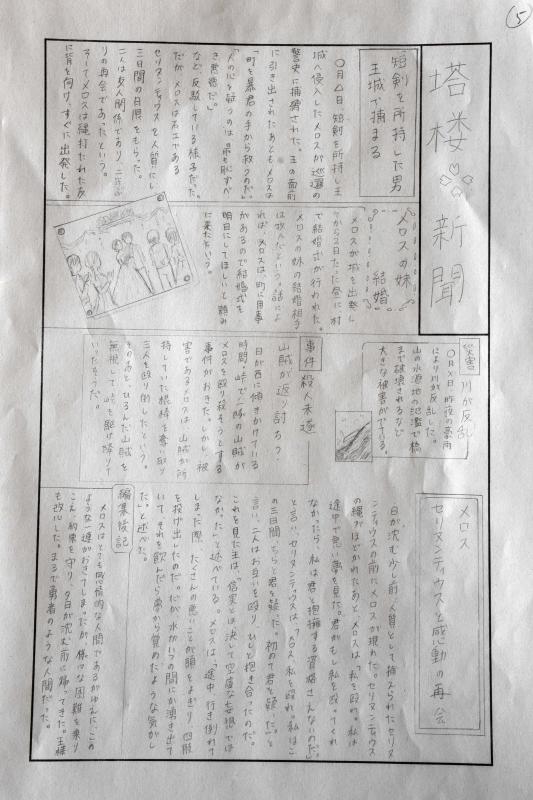

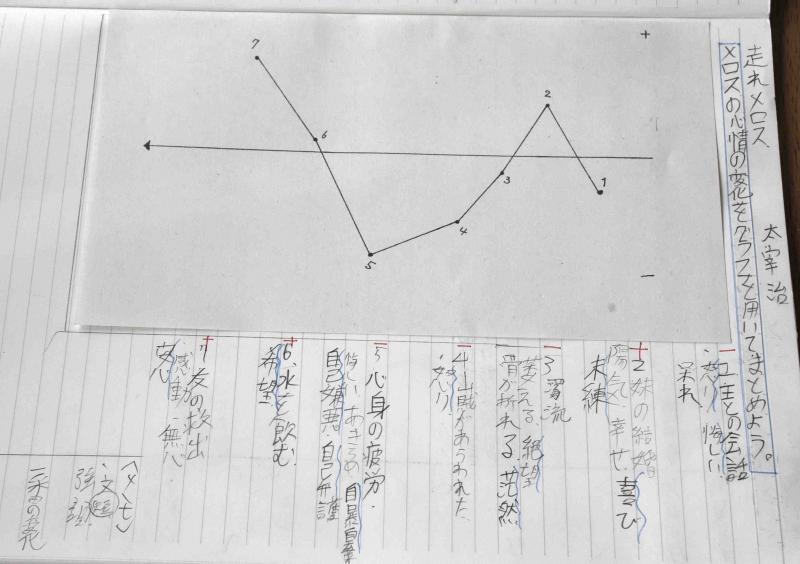

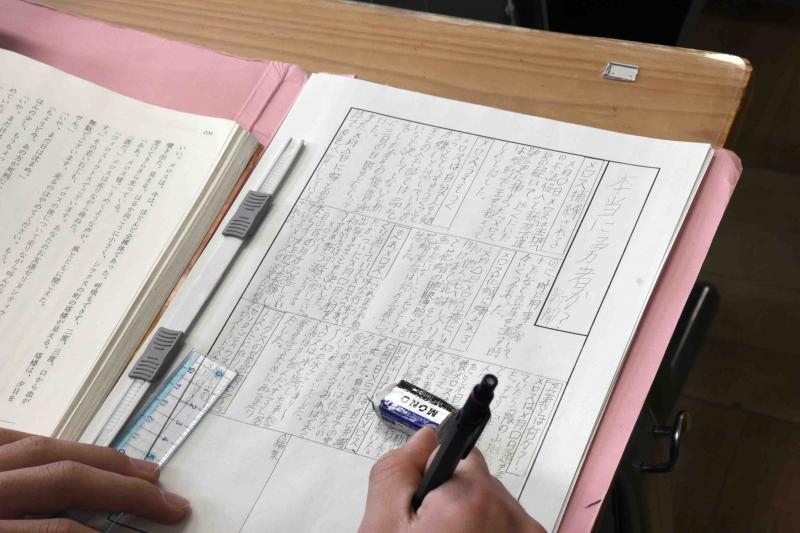

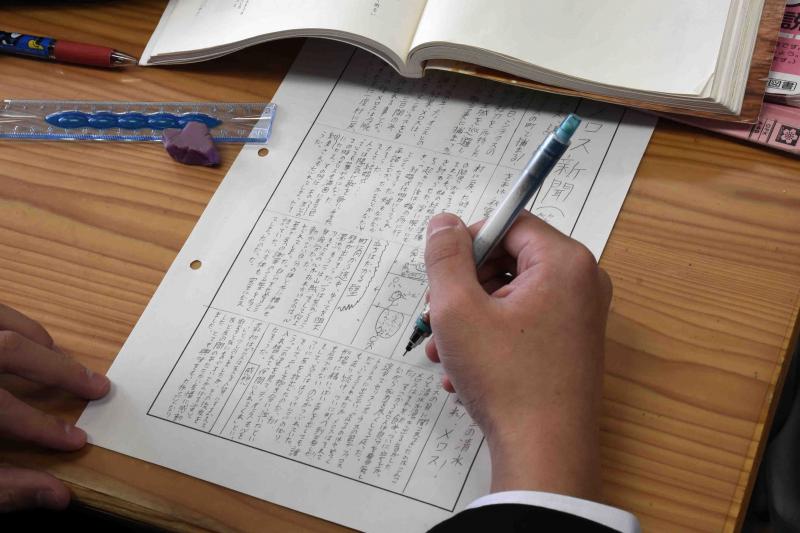

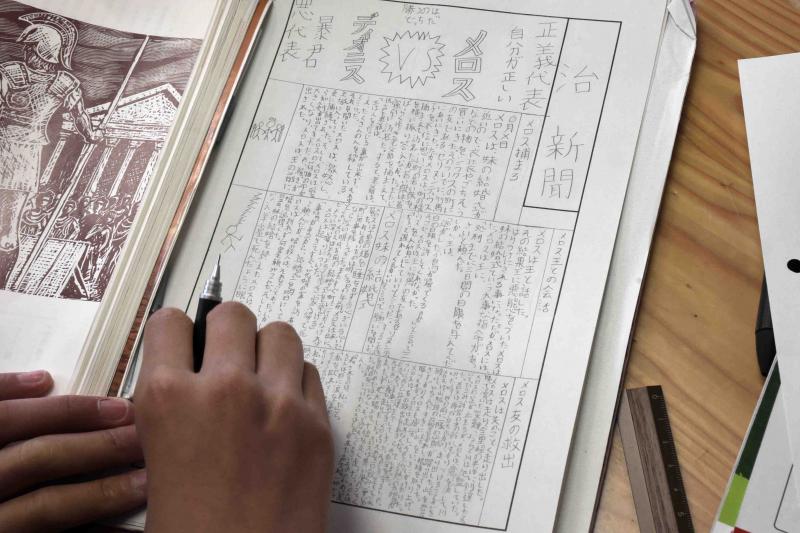

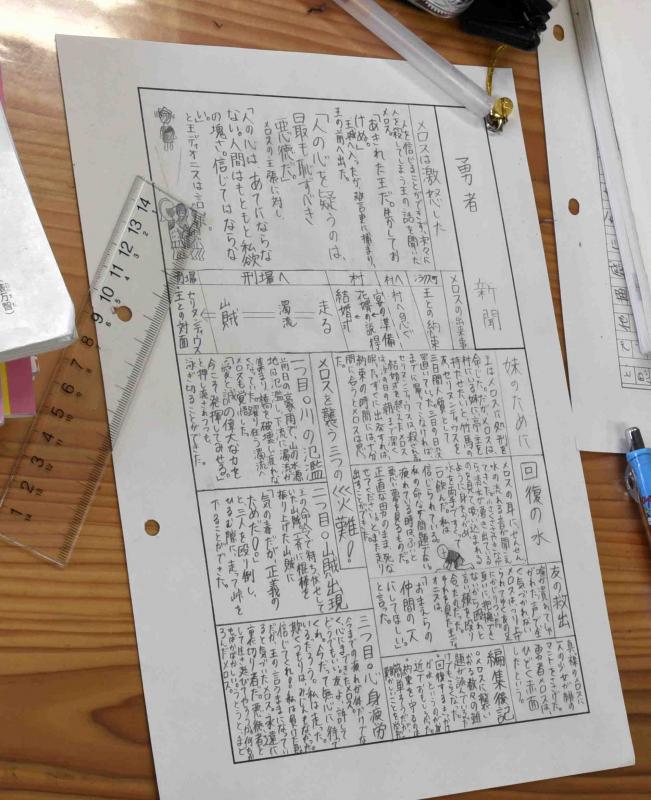

「走れメロス」新聞大賞!(2年 国語科)

「走れメロス」新聞大賞が決定しました。

先日、ご紹介したように2学年の国語科では、文学的作品「走れメロス」の読みの学習の中で、登場人物の心情や考え方に深く迫ることをねらいとして、「走れメロス」新聞作成に取り組んできました。

このほど、生徒の投票による「走れメロス」新聞大賞が決定し、2学年廊下に掲示されました。

それぞれに視点を当てるポイントが異なります。個々に作品と向き合い、考えたことが紙面に表れています。

より良い学校生活を求めて ~令和3年度前期生徒会役員選挙に向けて~

2月12日(金)、令和3年度前期生徒会役員選挙が行われます。

現在、一定のルールの下、役員選挙に向けた選挙運動が行われています。写真は、冷え込みの厳しい今朝の校門付近での様子です。立候補者とその応援者が登校してくる二中生に投票を呼びかけました。

本校の生徒会役員は規約で7名となっているところ、今回は10名の立候補があり、3つのポストが選挙で争われることとなりました。

学校をより良くしようとの志を持ち、自分からやってみようと考える生徒が多く出てくることは、たいへん嬉しいことです。前向きに堂々と挑戦しようとする生徒たちに、心から拍手を贈ります。

本当の友だちってどんな人ですか?(「メディア講習会」1年 総合的な学習の時間)

2月3日(水)、1学年の総合的な学習の時間で、いわきメディア指導員の方を講師としてお迎えし、「メディア講習会」を実施しました。

SNSを活用する際の注意点や、アプリ「LINE」を介してのトラブル回避について、講話をいただきました。

講話の中で、メディア指導員の先生は、若者がSNSを介してトラブルに巻き込まれた事例に触れつつ、生徒たちに「本当の友だちって何ですか?」と問いかけていたことが、印象的でした。

SNSを介したトラブル等の問題は最終的には「心の問題」であり、子どもたちには人としての良識を身につけさせることができるよう導くことが大切です。

メディア指導員の先生は、最後に「メディアは生活を便利にするためのものであり、それ以上のものではありません。メディアに依存し、縛られることのないよう一人一人がモラルを高めてください。メディアを上手に使いこなし、魅力的な大人になってください。」と話され、講話を締めくくりました。

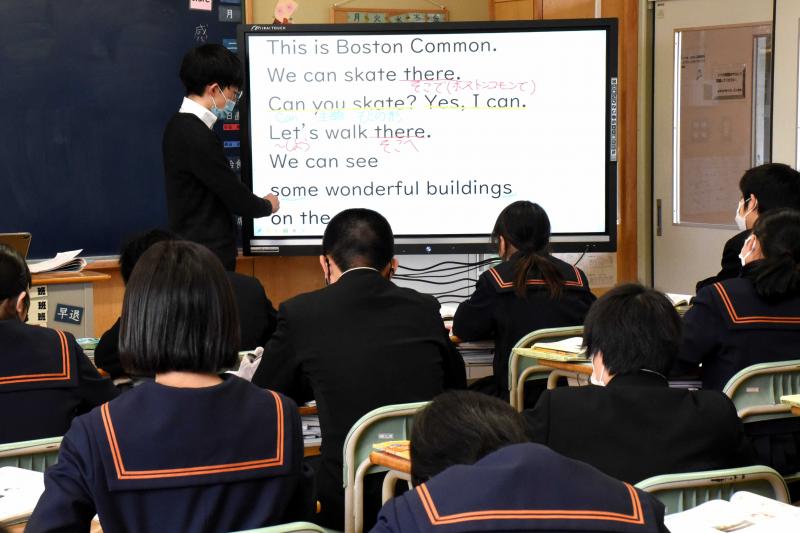

「when」を使った疑問文(1年 英語)

写真は、2月2日(火)1年2組英語科の授業の様子です。電子黒板で提示した教材に、教師が手書きで書き込みを入れながら、学習事項の確認をしています。

この時間では、「When」を使った疑問文について学習しました。

「When is your birthday?」の疑問文を使って、誕生日を聞き合い、クラス全員で誕生日の早い順に並び、「バースデーチェーン」を作りました。

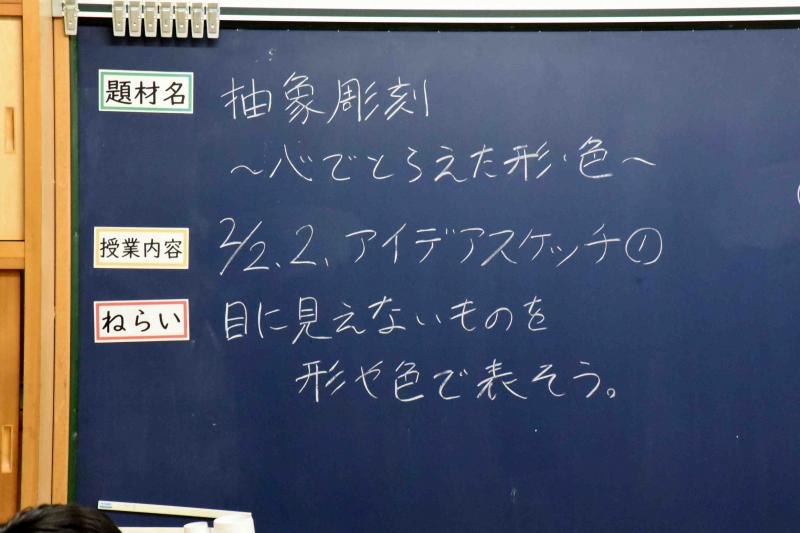

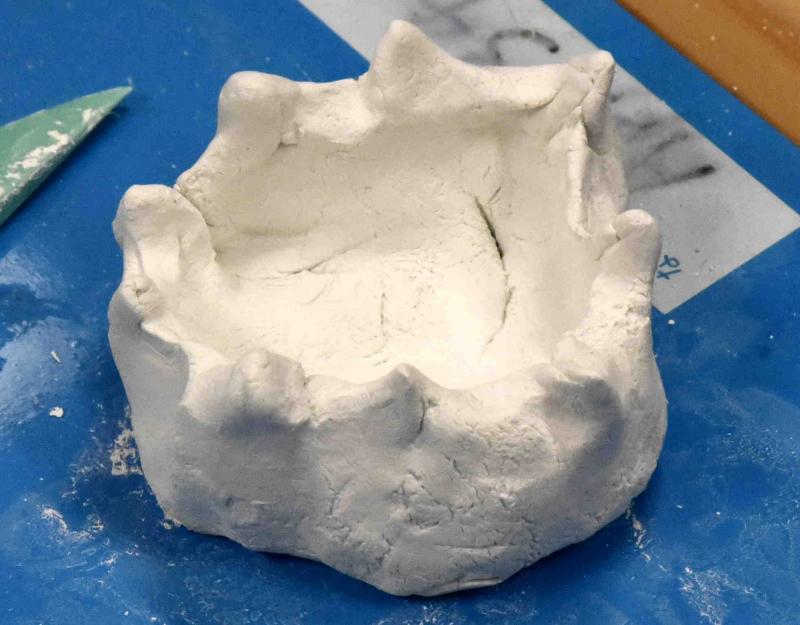

抽象彫刻「心でとらえた形・色」(1年 美術)

1年生の美術科では、心の中にある感情や心象風景など、抽象的なものを形として表現する抽象彫刻の学習を行っています。

2月2日(火)、1年1組では本格的な作品づくりの前段階として、心の中にあるものを短時間で、粘土で形として表現するトレーニングを行いました。

心に浮かんだ「音楽」を形に表してみたら、たった3分間でこんな作品ができました。既成概念にとらわれない、自由な表現に感心させられます。

モニターで全体に提示し、皆で鑑賞し合いました。

作者本人から説明を聞くと、表現の意図がよく伝わります。

この後、抽象彫刻の作品づくりに取り組みます。

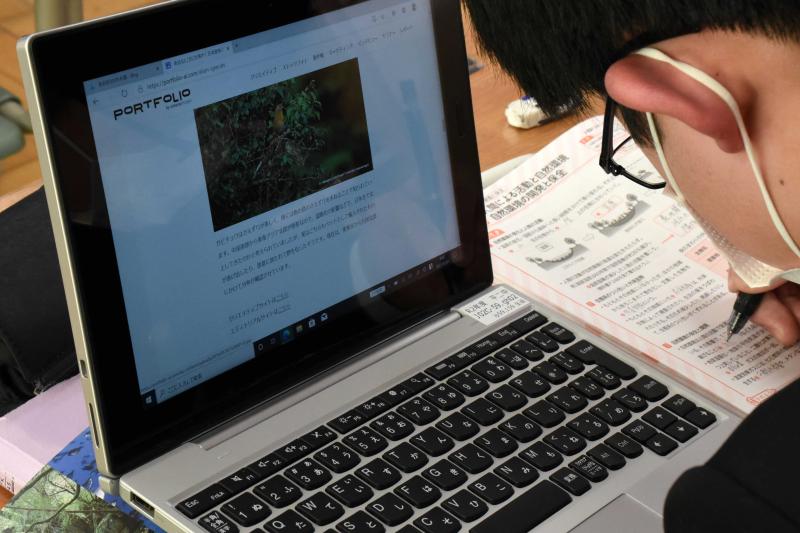

タブレットPCの活用

昨年の秋、コンピュータ室のPCが従来型のノートPCからタブレットPCに入れ替えとなったことで、必要に応じて持ち運びでき、各教室で活用できるようになっています。

技術科はもとより、各教科や総合的な学習の時間等で活用を進めています。

写真は、3年1組の理科の時間で、人間による活動と自然環境についての学習のまとめとして、身近な外来生物について調べているところです。

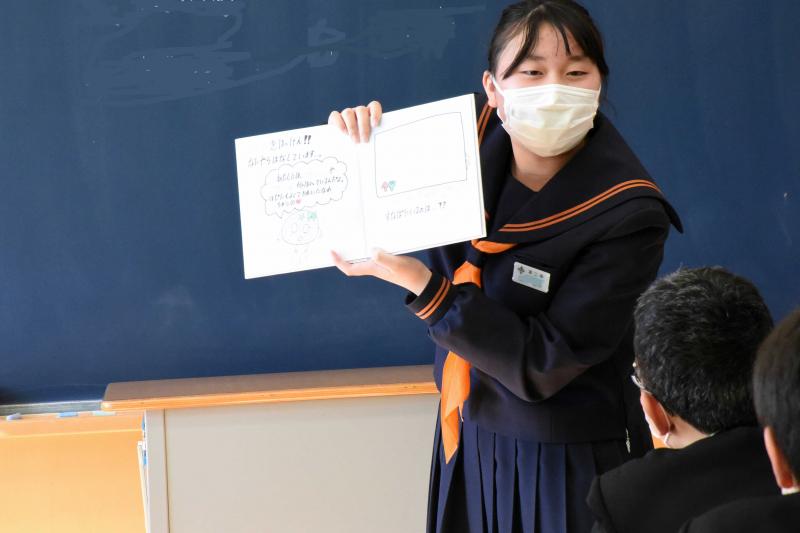

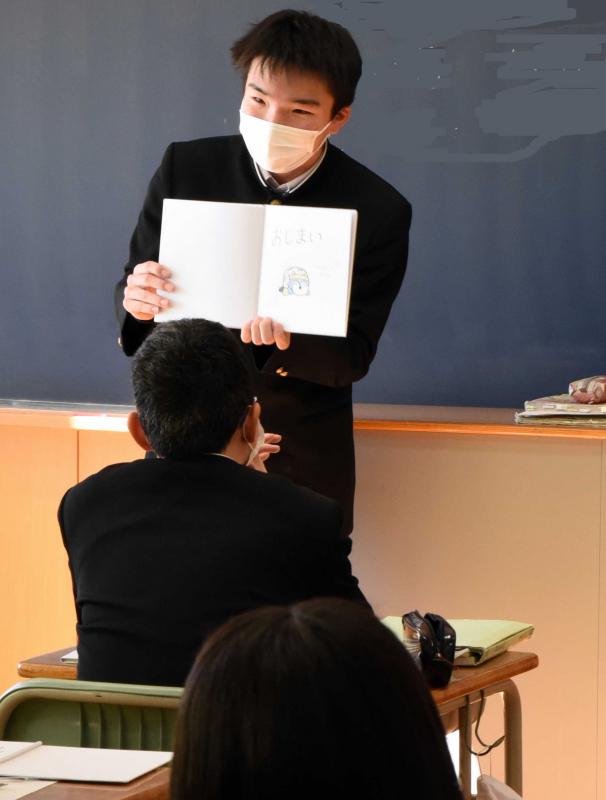

幼児向け絵手づくり絵本 発表会(3年 家庭科「保育」)

3学年の家庭科では、「保育」の学習を行ってきました。

その一環として、授業の中で幼児向けの絵本作りに取り組みました。幼児向けの絵本には、目的別に、望ましい生活習慣を養うもの、豊かな心を養うもの、生活に関わる知識を養うものの、3つのタイプに分類することができます。

生徒たちは、絵本製作のねらいを明確にして、それぞれに作品を完成させました。

3年3組の教室では、本日、その発表会が行われました。幼児役のクラスメイトに問いかけたり語りかけたりして、上手に読み聞かせをしていました。将来は、きっと良き家庭人となることでしょう。

ふくしまを食べよう! ~和牛とトマトのビーンズシチュー~

本日の給食のメインディッシュは「和牛とトマトのビーンズシチュー」。

食材として、福島県産の和牛や磐城農業高校食品流通科の生徒が作ったトマトジュースが使われており、トマトのほどよい酸味が県産和牛のうま味をひきたて、生徒たちにたいへん好評でした。

たくさんの方々が関わり、本日の給食が届けられています。感謝していただきたいものです。

衛生面に配慮の上、給食の準備・配膳を行っています。

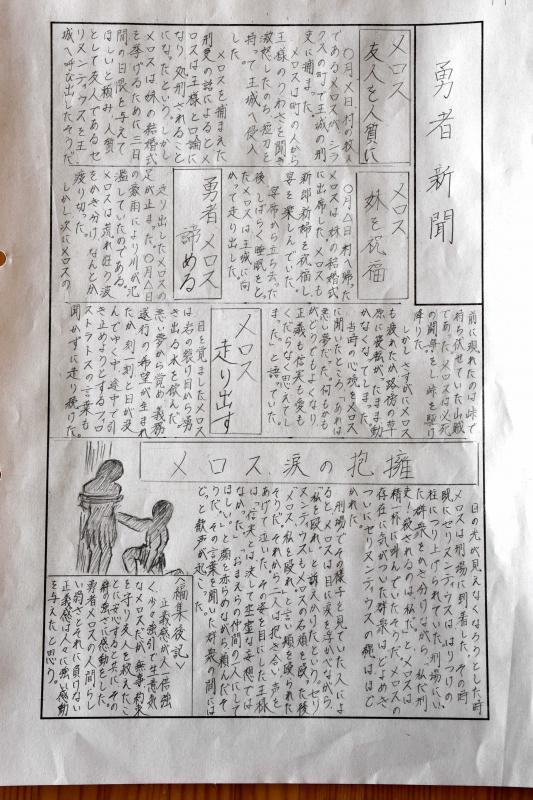

「走れメロス」を読み深める(2年 国語)

2学年の国語科では、現在、文学的文章「走れメロス」を教材とした学習を行っています。

「走れメロス」は、処刑されるのを承知の上で友情を守ったメロスが、人の心を信じられない王に信頼することの尊さを悟らせる物語であり、長く中学2年の国語の教科書に採用されてきた作品です。人物の心情が刻一刻と移り変わり、道徳的な判断の揺れ動きが読者を引きつけます。

一通り場面ごとに読みの学習を行った後、生徒たちが感じたこと・考えたことを、それぞれの視点で整理し新聞形式でまとめる学習活動を行いました。

2年1組の教室を訪れた際、皆が真剣に取り組み、それぞれに感じたこと・考えたことを上手に整理し、読み手にわかりやすくまとめていることに、感心させられました。

完成した新聞は、この後、生徒相互に読み合い、評価し合い、最終的に「新聞大賞」が選ばれることになっています。

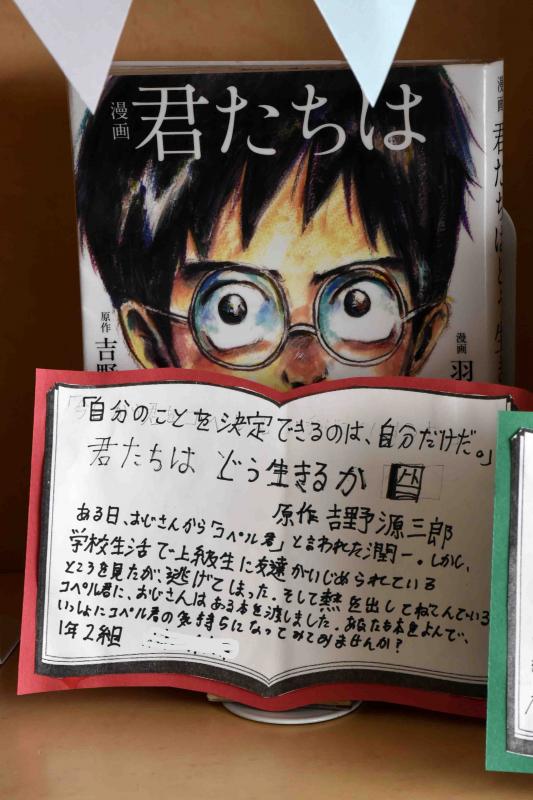

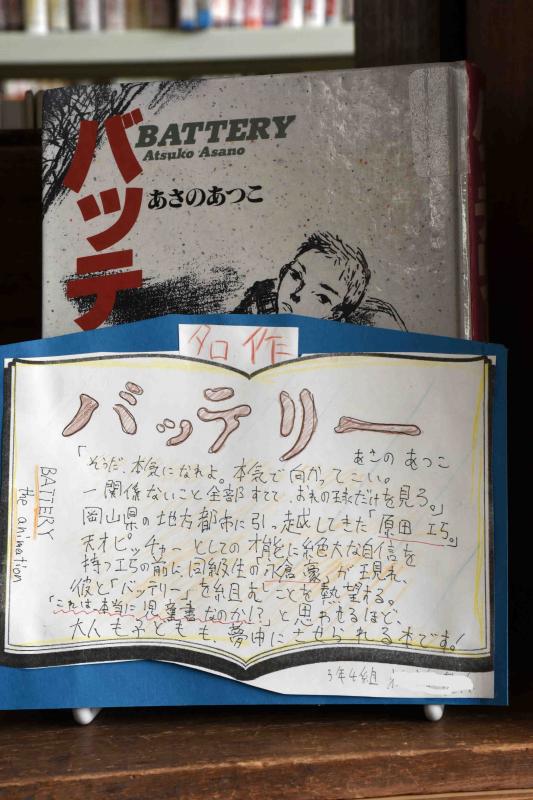

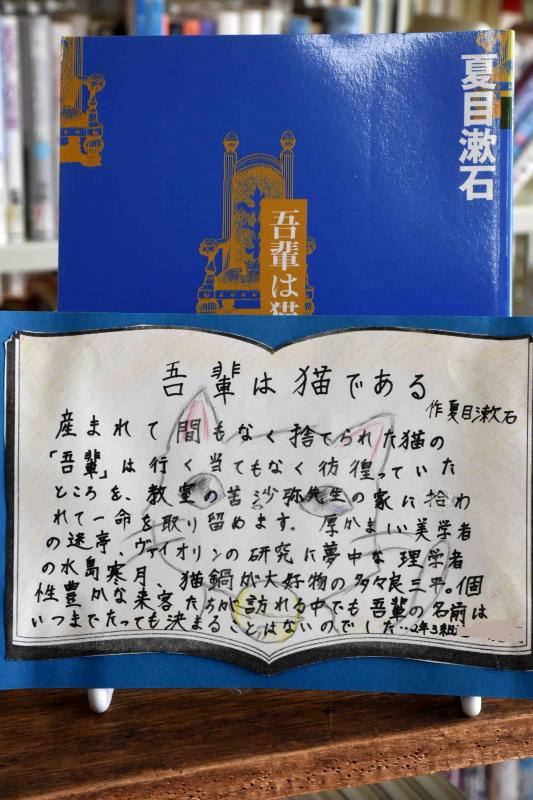

図書紹介第3弾!(図書委員会)

図書室の書架に、図書委員さんによる図書紹介が掲示されています。

生徒たちには、人生をよりよく生きるために、読書の習慣を身につけ、良い本と出会ってほしいと考えています。

今日の昼休みは、2年生を対象に図書の貸し出しが行われました。図書委員さんが、PCの管理システムを使って貸し出しの手続きを行っています。

「地域から学ぼう」学年発表会(1年 総合的な学習の時間)

1月25日(月)、1学年の総合的な学習の時間で、これまで「地域から学ぼう」のテーマの下、調べ学習に取り組んできた内容について、学年の発表会を行いました。

講師として、社会教育指導員の小野浩先生をお迎えし、発表内容等についての講評をいただきました。地域をテーマに各自の疑問や関心を追究できた点について賞賛していただきました。一方、わかりやすい効果的なプレゼンの仕方については、今後の工夫や努力が必要であることが課題となりました。

小野浩先生には、2月10日(水)に実施する「地域学習講座」の講師として、1年生の生徒たちに講話をいただくことになっております。小野浩先生独自の切り口で、地域の歴史についてお話いただけます。調べ、発見する楽しさを生徒に伝えてくださることと思います。

〒970-8023

いわき市平鎌田字味噌能2

TEL 0246-25-2479

FAX 0246-25-8014

ホームページQRコード

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

26 1 | 27 12 | 28 18 | 29 17 | 30 23 | 31 10 | 1 4 |

2 1 | 3 13 | 4 8 | 5 22 | 6 16 | 7 13 | 8 6 |

9 3 | 10 17 | 11 9 | 12 13 | 13 16 | 14 5 | 15 2 |

16 | 17 11 | 18 15 | 19 14 | 20 11 | 21 9 | 22 1 |

23 2 | 24 9 | 25 15 | 26 17 | 27 20 | 28 9 | 29 |

30 | 1 8 | 2 5 | 3 9 | 4 9 | 5 8 | 6 |