センターの研修等

授業改善講座

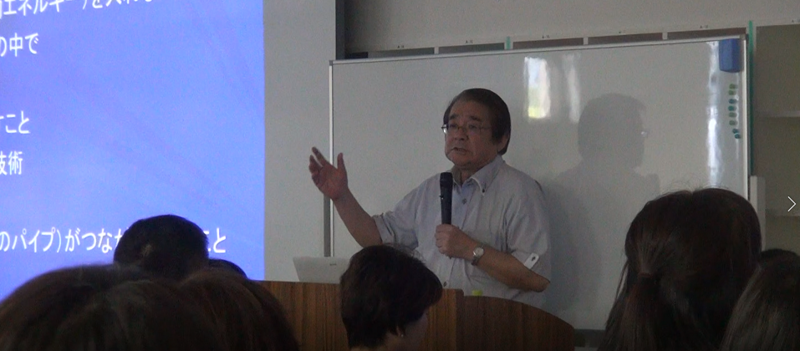

8月6日(月)には、授業改善講座を実施しました。昨年度まで文部科学省所長中等教育局視学官を務められていた、国士舘大学教授 澤井陽介先生を講師としてお招きし、実施しました。

澤井先生には「授業の見方-主体的・対話的で深い学びの授業改善のテーマで講義いただきました。新学習指導要領の全体像をつかむこと、授業改善の視点を考えることを大きな柱として、各教科の指導要領の目標について、見方・考え方について、授業改善の柱としての主体的・対話的で深い学びについてわかりやすくお話をいただきました。

受講者からは「新学習指導要領に書かれている内容、読み方について知ることができました」「見方・考え方を働かせるように授業改善していけるよう努力したいと思います」「これからの授業をどのように改善していけばよいのかを今日の研修で考えることができました」等の感想が見られました。

移行期間に入ったこの時期に澤井先生の説明を聞くことができて、参加された先生は2学期以降の授業改善への見通しが持てたのではないかと思います。

授業力向上講座Ⅰ・Ⅱ 小学校外国語

8月2日(木)、3日(金)の二日間にわたり「授業力向上講座Ⅰ・Ⅱ 小学校外国語」が行われました。市内の英語推進リーダーの先生を講師として、小学校の先生方が外国語の授業の進め方や実際の活動について学びました。

絵本を用いての授業作りや、身につけさせたい単語や会話文を子どもが楽しみながら取り組むための仕掛け作りなどを、たくさん学べた二日間でした。受講した先生からは「いろいろな方法や手立てがあり、とても勉強になった」「研修の前後で、外国語の授業に対する意識が大きく変わった」などの感想が挙げられました。

2020年度からの本格実施に向け、今回受講した先生方には各勤務校において伝達講習を実施していただくことになります。子どもも先生も、楽しみながらコミュニケーション能力を高めていけることが何よりです。なお、12月には文部科学省教科調査官の直山木綿子先生をお招きしての「授業力向上講座Ⅲ」も予定しています。

授業力向上講座ⅠⅡ中学校英語

8月2日・3日に授業力向上講座Ⅰ・Ⅱ中学校英語が行われました。中学校の英語教諭を対象にして、すべて英語で書かれた資料・教具をもとに、講師の先生も英語で講義を行いました。All Englishでの講義でしたが、参加された先生方は説明を注意深く聞きながら、意欲的に参加し、英語による授業の進め方を学んでいました。研修者からは、「数多くの実践例や具体例が盛り込まれていたので、来学期からの授業に生かせると思いました」「生徒からの視点で授業のアプローチの方法を学ぶことができました」「これからの授業で取り入れていきたい方法がたくさんあり、大変参考になりました」などの感想が聞かれました。

今後の授業を進める際に大いに活用していただければと思います。

学校教育相談講座

7月26日(木)は学校教育相談講座を実施しました。会場のいわき市体験型経済教育施設Elemはほぼ満席になりました。

午前中は教育支援室指導主事が「教育相談の進め方と生かし方」というテーマで講義・演習を行いました。参加した先生方からは、「約30分間のケース会議でこんなに情報収集や対応策の検討ができるとは」「学校全体で対応する大切さを実感した」との声が寄せられました。

午後の講義・演習「教育相談・生徒指導を生かした児童生徒理解」では、山形県天童市からFR教育臨床研究所の花輪敏男先生をお迎えして、不登校児童・生徒への対応について研修しました。不登校児童・生徒やその保護者と真正面から向き合ってきた花輪先生の実践に基づいた、「学校復帰」への導き方について学びました。児童・生徒と関わるうえでは困難なことも多かったことでしょうが、花輪先生のユーモアたっぷりの語り口に、参加者は自然に笑顔になり、共感と納得でうなずく場面がたくさんありました。研修を終えて「不登校生への対応でずっと悩んでいたが、光が見えた気がする。」「スモールステップの技術をこれから生かしたい」「本人が意志決定する機会や本人の気持ちを尊重する場面を教師が意図的に作ってあげることが大切だと思った」との感想があげられました。

今回の研修が、受講された先生方にとっても心のガソリン(エネルギー)になることを願っています。

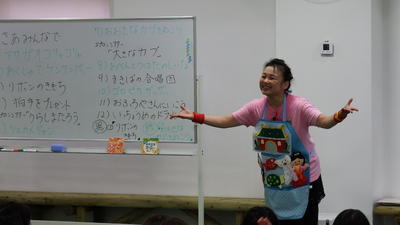

幼児教育講座②

7月30日(月)に乳幼児教育研究所 内田 順子先生においできただき、「園児がよろこぶ 手遊び・エプロンシアター」というテーマで、お話していただきました。

内田先生からは、具体的に手遊びやエプロンシアターのたくさんの実演を楽しく見せていただきました。参加者からも「すぐに実践できるような歌・手遊びが参考になった」や「保育に必要な笑顔の大切さを改めて感じた」などの声が多く聞かれました。

また、手遊びを子どもたちといっしょに行うことで、子どもたちの表現力を育んだり、コミュニケーション能力を高めたりすることにも大変有効であるということもわかりました。

内田先生本当にありがとうございました。

幼児教育講座①

7月30日(月)明星大学教育学部 井上先生においでいただき、幼児教育講座①を開催いたしました。

井上先生からは、「今、保育に求められていること」をテーマにお話をいただきました。現在の教育課題やこれからの教育で目指すものについてわかりやすくご講義していだだきました。豊富なご経験をもとに、多くの資料を用いながら、保護者との関わり方も含めてお話していただきました。

参加者からは、「自分たちの保育をもう一度見直して、子どもたちの育ち・保護者支援へとつなげていきたい」「社会の変化や子どもの姿の変化に対応していくことの大切さを改めて感じた」などの感想がみられました。

井上先生本当にありがとうございました。

校長実務研修③教頭実務研修②

7月27日は、「校長実務研修」「教頭実務研修」を実施しました。

まずはじめに、学校教育課管理主事より「教職員の資質・能力の向上とメンタルヘルス」について講義がありました。

続いて、総合教育センター研修調査室長が「キャリア教育における管理職の役割」について、講義・演習を行いました。

午前中の最後は、いわき市消費生活センターコーディネーター田崎様より「消費生活と管理職の役割」についてご講義をいただきました。児童生徒を取り巻く消費する際のトラブルやインターネットに関わるトラブルなど、最新の問題について具体的にご説明いただきました。

午後は、チームスキル研究所所長 田中 信 先生を講師として「組織マネジメントと管理職の役割」として、ご講義をいただきました。個人の思考タイプを通した演習を行いました。個人の特性を活かし、どう人材育成を図っていくか、学びの多い演習となりました。

田中先生、本当にありがとうございました。

特別支援学級等新任担当教員研修①

7月30日(月)はいわき市総合教育センターにおいて特別支援学級等新任担当研修①を実施しました。

今年度、特別支援学級や通級指導教室を担当した先生方が参加し、午前中は教育支援室長による講義・協議で1学期の授業について振り返りました。午後は教育支援室指導主事による講義・演習「個に応じた授業づくりに向けて」を行いました。

参加した先生方からは、「初めて特別支援学級を担任した教員同士で悩みや課題を共有することにより、『これをやってみよう』という思いをもつことができた」「法規や学習指導要領について、分かりやすく解説していただき勉強になった」「自立活動6区分27項目から個別の教育支援計画、個別の指導計画への生かし方がよく分かった」等の感想が寄せられました。

夏休みはまだ前半ですが、先生方は2学期のよりよい指導について準備を始めています。

授業力向上講座ⅠⅡ(小学校国語)

7月30日(月)に、授業力向上講座Ⅰ(基礎)(小学校国語)、授業力向上講座Ⅱ(実践)(小学校国語)を実施しました。免許状更新講習受講者34名を含む、市内の小学校の先生方が参加しました。

午前中のⅠでは、総合教育センター指導主事が「教科の特性を生かして授業の設計」、午後のⅡでは、いわき教育事務所指導主事が「教科の特性を生かした授業の展開」「授業の展開について」の、講義、演習、協議を進めました。

受講者の先生方からは「新指導要領のポイントや授業改善のポイントを学ぶことができた」「日本語のおもしろさを改めて実感できた」「実践に近い、教材研究に焦点を当てていた内容で参考になった」などの感想がありました。

「子どもにつけたい力」や「目的や意図が明確な話し合い活動」など、授業者が意識すべき点について、演習や具体例を多く取り入れながらの講義となりました。

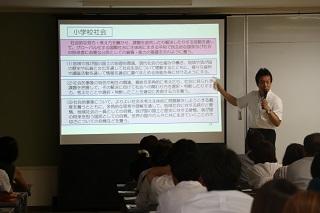

授業力向上講座Ⅰ・Ⅱ(小学校社会)

7月25日(水)に、授業力向上講座Ⅰ(基礎)、同Ⅱ(実践)小学校社会を実施しました。免許状更新講習者を含む、市内の小学校の先生方が参加しました。

午前中のⅠでは、総合教育センター指導主事が「教科の特性を生かして授業の設計」、午後のⅡでは、市内の教頭先生が講師として「教科の特性を生かした授業の展開」「授業の展開について」の、講義、演習、協議を進めました。

受講者の先生方からは「新学習指導要領の考え方、読み方が理解できました」「豊富な事例を紹介していただいたので、実践してみたいです」「演習をとおして様々なアイディアが共有できました」などの感想が見られました。

社会科は、公民的資質の基礎を養う教科です。新学習指導要領の趣旨を理解し、問題解決的な学習を通してよりよい社会について考える児童の育成を目指していただきたいと思います。