センターの研修等

2年次研修 教科指導研修

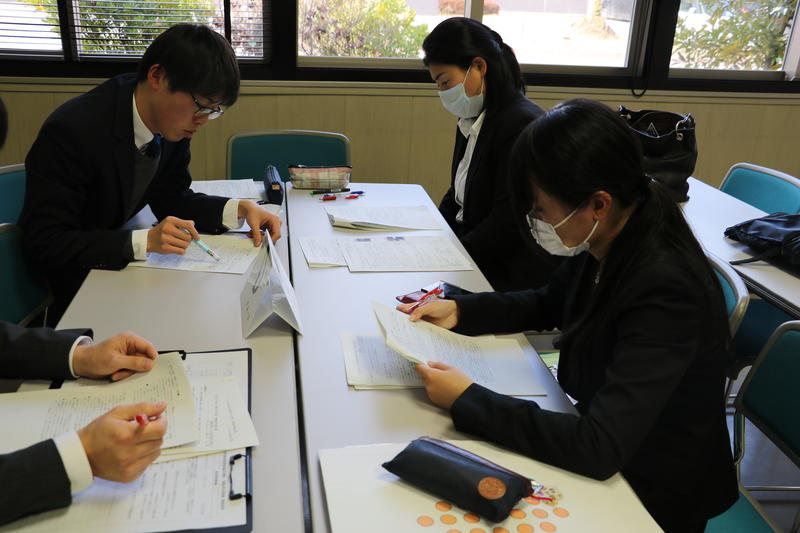

1月16日(水)に教職2年目の先生方による「教科指導研修」が行われ、21名の先生が受講しました。

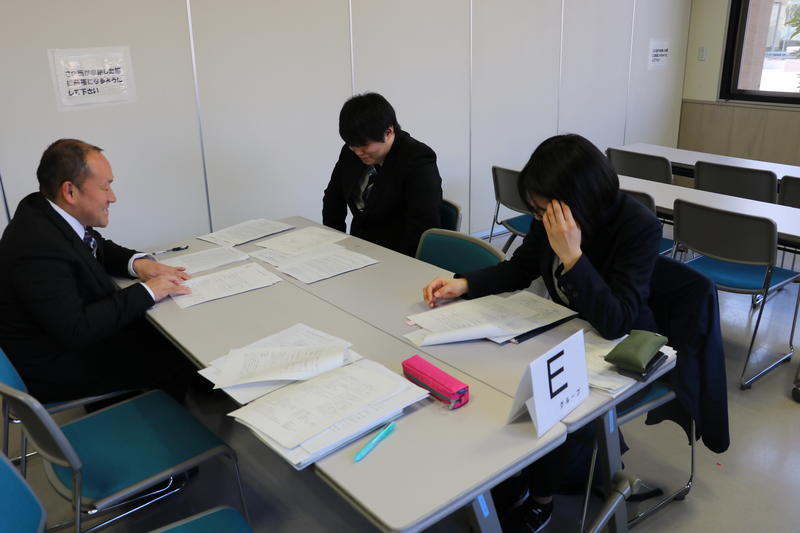

始めに、各自が今年度校内で実施した、課題研究の報告会を行いました。3人グループで報告・質疑を行い、最後に指導主事からの助言がありました。

次に、思考ツール(マンダラやマトリックス表)を用いながら、3年目に向けての自己の課題について考えました。深い学びや対話のさせ方などについて、熱心に考え、意見を交流しました。

最後に、指標に基づく振り返りや、児童生徒理解の重要性や方法について、研修調査室長からの講話がありました。

受講した先生方からは「授業力を向上させていくための自分の課題が明確になった」「子ども一人一人と向き合い、お互いがさらに成長するよう心がけていきたい」「初任研時の自分と比べると、視野が広がっていると感じた。常に学び続けるのは、子どもも教師も同じなのだと感じた」などの感想が寄せられ、自身の成長や課題を把握できる時間となりました。

教育実践研究発表大会(その3)

午後の部は、第3部になります。

はじめに、県教職員研究論文入賞論文発表として

いわき市立鹿島小学校 菅野 智弥 教諭より

研究主題「自然の不思議さに気づき、科学的な見方や考え方を働かせ、思考力、判断力表現力等を高め合える子どもの育成」について発表していただきました。

引き続き、國學院大學人間開発学部 初等教育学科教授 田村 学 先生をお招きし、「主体的・対話的で深い学びの実現ー授業のイノベーションとカリキュラム・マネジメントー」を演題としてご講演いただきました。

参加者からは、

「主体的・対話的で深い学び」の中でも、漠然としていた「深い学び」について具体的に教えていただき、とてもクリアになり、大変勉強になった。」

「子どもの姿からお話ししていただき、わかりやすいお話でした。つなぐ・つながる・つなげるを意識していこうと思います。振り返りをもっと大切にしていきます。」

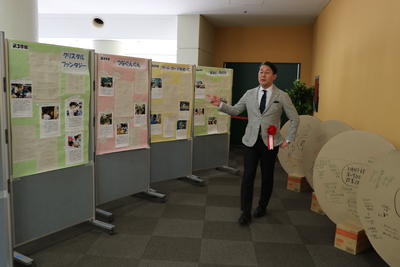

最後に閉会式において、総合教育センター所長より、挨拶を行いました。

開催にあたり、たくさんの方のご協力に感謝いたします。本当にありがとうございました。

教育実践研究発表大会(その2)

引き続きの第2部では、

市内先進校実践報告及び自主的研究団体実践発表(第4回教師力upセミナー)が開催されました。

入遠野小学校の展示発表、いわき小学校理科教育研究会、

いわき道徳特別活動研究会、

TOSSいわき・防災サマーキャンプ、

福島県立平支援学校 大関 義久教諭 より発表していただきました。

各団体及び個人発表のご協力をいただきまして本当にありがとうございました。

また、調査研究委員会の「教師力upの素」の視聴体験も同時開催いたしました。7ブースを設置し、今年度調査研究した授業の動画を視聴していただきました。

教育実践研究発表大会(その1)

1月12日(土)いわき市総合教育センター教育実践研究発表大会が行われました。

大会テーマ「ともに学ぶ ~いわきの未来 子どもたちのために~」のもと、多くの方においでいただき、様々な活動をおこなうことができました。

はじめに、開会式では、吉田 尚 教育長よりご挨拶をいただいたのち、研修調査室・教育支援室の両室長より今年度の各室のあゆみを発表いたしました。

続いて、

「主体的・対話的で深い学びにむけての授業改善」をテーマとした「CEC・カフェ」を行いました。

調査研究委員会では、今年度より「『主体的・対話的で深い学び』に向けた授業の質的改善」を目標に活動しており、取組の経過を共有しながら、子どもたちの学び、日頃の授業について考えました。

授業力向上講座Ⅲ中学校理科

1月15日(火)授業力向上講座Ⅲ中学校理科をいわき市立中央台南中学校にて開催いたしました。

講師には筑波大学附属中学校より井上 和香先生をお招きし、「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善についてご講義いただきました。

はじめに「深い学び」を実現する授業の在り方についてご講義をいただきました。深い学びを実現するためのポイントや、振り返りの場面の重要性などについてお話いただきました。

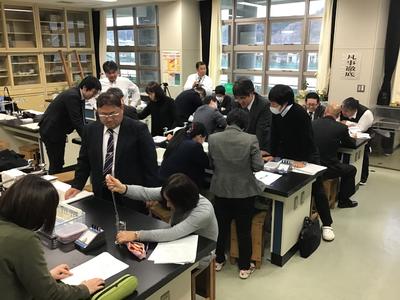

また、演習では、中学校の第1分野の分子の大きさ、イオン化傾向、慣性の法則について参加した先生に生徒役になっていただき、実験を通しながら子どもたちにどのように考え方を学ばせていくかについて研修することができました。

参加した先生からは、

「講義の中で井上先生がお話されていたことと自分の考えていたことに多くの共通点をみつけることができた。」

「考えさせるための工夫が、しかけとして教師側にあることが深い学びをさせていくために必要であることがわかった。」

「この講座を毎回楽しみにしています。いつも驚くような教材を持参していただき、自分の授業にも活用させていただいています。」

などの感想が寄せられました。

井上先生、いわき市でのご講義本当にありがとうございました。

特別支援学級等新任担当教員研修②

特別支援学級等新任担当教員研修②

12月26日(水)は体験型経済教育施設(Elem)において、今年度2回目の特別支援新任担当教員研修を実施しました。

午前は「教育課程編成に向けて」、午後は「教育課程編成の実際」をテーマに、講義・演習を行いました。教育支援室指導主事の講義により、受講した先生方は来年度の教育課程編成に向けて法的根拠や学習指導要領に基づいた知識を習得するとともに、演習では参加者どうしがこれまでの使用してきた教材・教具を紹介し合ったり、悩みについてアドバイスし合ったりしました。

受講した先生方の感想をどうぞご覧ください。

「教育課程をじっくり見直す機会になり、自分の中でこうしていきたいという思いをもつことができた」

「昨年度の編成の意図や計算方法がよく理解できないまま進んできたが、どのように編成していけばよいかわかった」

「研修の中にグループ協議を入れていただき、疑問が解消されたり、いろいろな実践が分かったりして、とてもためになった」

「この1年間で『特別支援教育のことを知らなかった自分』から『少し分かる自分』に変化したように思う。教材教具の紹介では、指導に役に立つものばかりで、ぜひ購入したり作成したりしていきたい」等の感想が寄せられました。

各校の特別支援教育の更なる充実に向けて、3学期、そして来年度へ向けて準備が始まっています。

幼稚園新規採用教員研修 一般研修④

12月26日に「幼稚園新規採用教員研修 一般研修④」が行われ、18名の先生が受講しました。今年度採用された幼稚園の先生方にとっては、今回がまとめの研修となります。

はじめに研修調査室長より、今の自分の課題と今後の見通しについての話があり、先生方は指標を元に考えていました。

続いて今年度採用2年目の先輩教諭から多くの実践例や、自身の悩みをどのように解決しているかのお話をいただきました。

午後は、玉川幼稚園の西丸尚代園長先生より、「幼児理解の方法と評価」についてご講義をいただきました。子どもの日々の姿を見取る際には「根気強く接していく」「言動の裏を推測する」ことが大切であるという助言がありました。

最後にこども支援課の総括指導教諭から、2年目に向けての話がありました。参加した先生からは「先生が楽しそうにしていることが、子どもも楽しいと思うことにつながるという話が心に残った」「2年目以降の自分の成長に何が必要なのかが明確になった」などの感想が寄せられました。ご講義いただいた先生方、ありがとうございました。

幼・小・中いずれも冬休みに入りました。2学期、全力で子どもと接してこられた先生方、まずはゆっくり静養され、年明けの3学期、再びたくさんの笑顔とアイディアで、子どもたちの学びを支えていただきたいと思います。

授業力向上講座Ⅲ 中学校国語

12月18日に湯本第一中学校にて「授業力向上講座Ⅲ 中学校国語」を行いました。

講師に、筑波大学附属中学校の岡田幸一先生をお招きし、中学校1年生のクラスで話し合いの授業を行っていただきました。

谷川俊太郎の詩「クリスマス」を教材に、朗読の仕方についてグループで意見を出し合い、まとめていく授業でした。生徒たちは、自らの解釈をもとに話し合い、読み深めていきました。

授業後の講義では、「主体的・対話的で深い学び」について、実践例をもとにお話いただきました。夏目漱石の「坊ちゃん」を使っての授業の紹介などがあり、参加した先生方からは「めあてのもたせ方や話し合うテーマの設定などが大変勉強になった」「少ない指示で子どもをしっかりと学習に向かわせる指導力に感嘆した」「教師のしかけや言葉かけ一つで、子どもたちの学びが変わるということを再認識できた」などの意見が寄せられました。

国語に限らず、どの教科の学びにおいてもあてはまる指導技術や、授業についての考え方を学ぶことができました。岡田先生、貴重な機会をありがとうございました。会場を提供してくださった湯本第一中学校の先生方、お世話になりました。

授業力向上講座Ⅲ(中学校数学)

平成30年12月13日(木)泉中学校にて、「授業力向上講座Ⅲ中学校数学」を行いました。

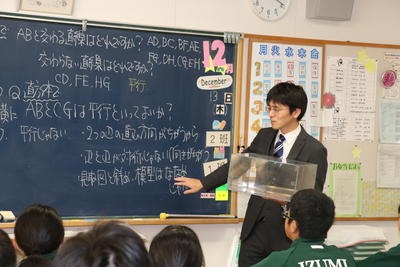

講師には、筑波大学附属中学校の小石沢 勝之先生をお招きし、中学校1年生に対して空間図形の単元での数学の授業を行っていただきました。

本時は、立体図形における直線の平行の位置関係について生徒に考えさせる場面でした。生徒は、これまでの学習で学んだ平行の概念を活かしながら、ねじれの位置にある状態について理由を一生懸命説明しようとしていました。生徒の表現した素直な考えを丁寧に扱うことの大切さを学びました。

授業の後には、「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善について小石沢先生からご講義いただきました。豊富な実践例や理論に裏付けられた貴重なお話から、具体的な授業改善の方法を学ぶことができました。

先生方からは、

「発問の仕方や生徒とのやりとりの仕方などがとても参考になった。同じような機会があったらまた参加したい。」

「感覚で理解できるところを定義して言葉で表現する大切さをとても感じた。ぜひ授業でも行っていきたい。」

「小学校の既習事項と中学校の学習の接続、高等学校への発展まで伺うことができ、日々の授業改善へのアイディアもいただけてよかった。」

といった感想が寄せられました。

参加した先生には、是非本日の学びを実践へとつなげていただければありがたいです。

小石沢先生、本日は本当にありがとうございました。

授業力向上講座Ⅲ(小学校社会)

授業力向上講座Ⅲ第三回目は、筑波大学附属小学校から由井薗健先生をお迎えし、小学校社会の講座を実施しました。湯本第一小学校5年生で「公害」の学習で飛び込み授業を行っていただきました。子どもたちが教科書や地図帳、資料集を開きたくなる、調べたくなる「必然性」を生み出すことにより、子どもたちを主体的な学びに導く授業を参観させていただきました。

受講したみなさんの感想をどうぞご覧ください。

・「会話」と「対話」の違いを改めて考えさせられた。

・子どもの「えー」というつぶやきを大切にし、心が動いた瞬間を逃さずに深い対話ができるように心がけたい。

・主体的・対話的という点で漠然としていた点が一つ明確になった。その実現に向けて、どんな実践を重ねていけばよいか、具体的に見えてきたことを実践していきたい。

・子どもの気づきや学びを「子どもの手柄にする」、体と頭と心を使って学習する「汗をかく社会科」という言葉が印象的だった。

・子どもたちが教材と出会った時の反応が印象的だった。教材提示がいかに子どもの心をつかむか、自分事としての学習問題を生み出せるかにつながると感じた。

・「事実的知識を問う学習問題」で終わるのではなく、「概念等に関わる知識を問う学習問題」につなげていく授業を来週からつくっていきたい。

・素晴らしい授業を生でみることの大切さを実感した。本では学ぶことができない由井薗先生の雰囲気を味わうことが出来てよかった。中学校の教員でも大変勉強になる内容ばかりだった。