2020年12月の記事一覧

相双・いわき地区スタディーツアー報告(5)~東京大学飯田先生とウェブ会議

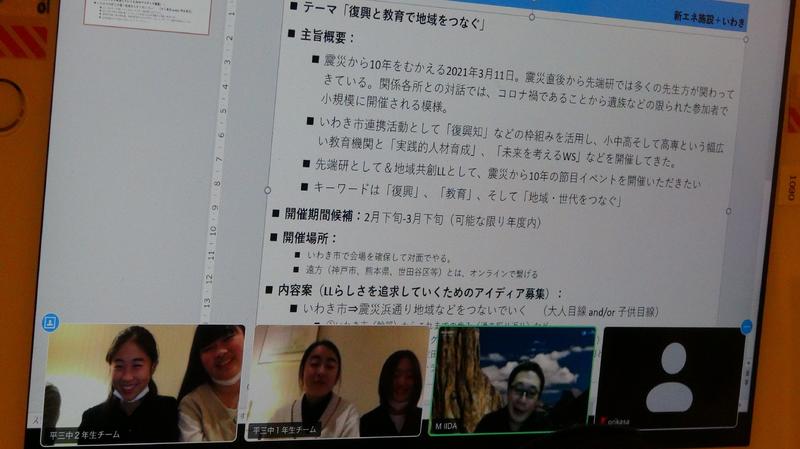

南相馬での見学を終えた生徒たちの活動はまだまだ終わりません。夜のイルミネーションなどの撮影を終えて部屋に戻ると、7月の講演会に9月の出前講座と、平三中の生徒たちに刺激を与え続けてきた東京大学の飯田先生がウェブで生徒たちを待っていたのです!

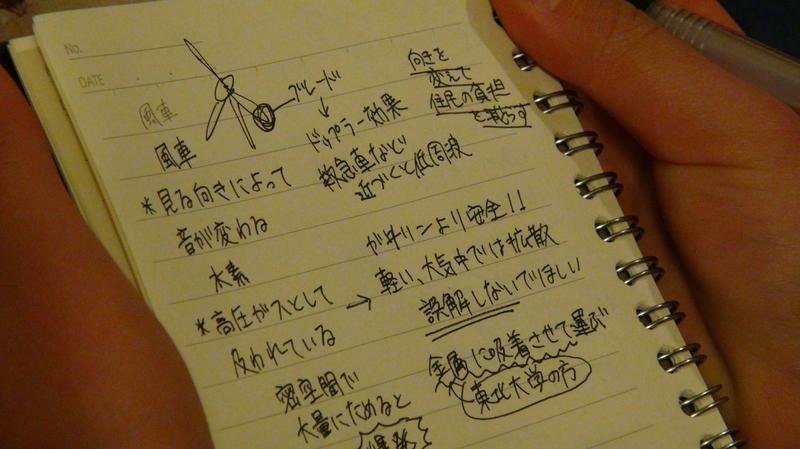

9月以来の再会でしたが、東京大学出前講座でのプレゼンはもちろん、数回にわたるスタディーツアーやFM番組への出演などで様々な経験を積み学習を進めてきた生徒たちは、この活動を通してすっかり成長した姿を飯田先生にお目にかけることができたようです。また、この日見学して風力発電について抱いた疑問もすぐに質問。しっかりとメモをとりながら聞く態度に飯田先生も感心していました。

そして飯田先生から生徒たちにある提案が。現在行っている活動報告についての具体的な実施計画です。詳細はこれから決定していきますが、予想以上の規模で進むこれからの展開に、生徒たちは驚きながらも俄然やる気がアップしたようです。来年の3月11日で東日本大震災から節目の10年。過去について学び、現在の状況を知った生徒たちは、いったいどのような未来予想図を描いていくのでしょうか。

相双・いわき地区スタディーツアー報告(4)~万葉の里ウィンドファーム

浪江町沿岸部の請戸地区は漁業で栄えていましたが、震災後は景色が一変。津波によって多くの建物が流され、大きな被害が出てしまいました。その後整備が進み建設されたのが、「福島水素エネルギー研究フィールド」です。いわき市でも水素ステーションができたり水素燃料バスが運行されたりと認知度が高まってきましたが、ここは世界最大級の水素製造施設で貯蔵や輸送の基地となっています。周囲には広大な太陽光パネルがあり、再生可能エネルギーを活用しているのがわかります。

浪江町から北上し、到着したのは南相馬市の太平洋岸にそびえ立つ風力発電「万葉の里ウィンドファーム」です。この日は風も強く、大きな風車が勢いよく回る景色は壮観です。

いわきから南相馬までの行程で、浜通りが再生可能エネルギーの拠点となっていることがわかりました。そしてここで高専グループとはお別れです。お互いの再生可能エネルギーに対する思いやツアーに参加しての感想を述べ合いましたが、短い時間ながらも「同じ目的を持って活動している若い世代の仲間がいわきにいる」ということを認識したようです。次回どのような協働作業が待っているのかが楽しみですね。

この日の施設訪問・見学はこれで終了ですが、生徒たちのスケジュールはまだまだぎっしり。夜の活動については次回ご紹介します。

アリオス YouTube チャンネルに動画がアップされました!

「いわき芸術文化交流館アリオス」さんと「いわきポレポレ映画祭実行委員会」さん、そして平第三中学校がタッグを組んだ協働企画「周防正行監督インタビュー」。11月1日に実施されましたが、その時の様子がアリオス YouTube チャンネルにアップされました!

動画は23分16秒あります。映画制作はもちろん毎日の生活についての生徒たちの素朴な疑問に、丁寧にかつ熱く語ってくださった周防監督。その印象に残った言葉を「15のパワーワード」としてまとめました。

そして最後には、パートナーである草刈民代さんの家庭での様子も紹介しています。なかなか見ることのできない周防監督の表情をぜひご覧ください!

相双・いわき地区スタディーツアー報告(3)~東日本大震災・原子力災害伝承館

続いて訪れたのは、町のほとんどが帰還困難区域となっている双葉町に今年9月20日に開館したばかりの「東日本大震災・原子力災害伝承館」です。震災当時のことがほとんど記憶にない生徒たちにとって、あの日どのようなことが起こったのかを知らなければ「エネルギーを通して 10年後のいわきを考える」プロジェクトの本質に迫ることはできません。

震災当時の様子や世界各地の原子力発電所の事故について、展示物や説明文に目をこらす生徒たち。さらに同行している高専の生徒たちからチェルノブイリ事故の生々しい被害の様子を聞きました。事故前の双葉町に掲げられていた「原子力 明るい未来のエネルギー」という標語が胸に刺さります。当たり前の日常が失われた同じ場所を、さきほど自分たちで歩いた生徒たち。屋上に出ると、環境に配慮した太陽光パネルと、汚染土を管理する中間貯蔵施設を同時に見ることができました。エネルギーの光と影。「10年後の未来はいったい…」生徒たちの心にはどのような思いがよぎったのでしょうか。

相双・いわき地区スタディーツアー報告(2)~JR双葉駅

楢葉町での洋上風力を見学した後、生徒たちは国道6号線を北上しました。富岡町、大熊町、双葉町…車窓からの景色に生徒たちは言葉を失いました。立ち入りを制限する看板とバリケード。何台もすれ違うパトカー。人の気配のしない街並み。崩れかけてそのままの家屋。もともとは田畑だったであろう荒れ地…当時3、4歳だった生徒たちにとって東日本大震災や原発事故は書籍やテレビの中の出来事かもしれませんが、今も現実として目の前に存在していることに大きな衝撃を受けたようです。そして除染が済んで人の往来が可能な双葉駅にたどり着きました。

放射線量を確認できるように貸し出されている線量計を身につけて駅周辺を歩くと、今年3月に全線が再開通した常磐線の真っ直ぐ伸びる線路がある一方、震災後も手つかずのまま放置された建物があることにも気づきます。いわきで不自由なく生活できる当たり前の日常の尊さを感じる滞在となりました。

双葉駅周辺の風景をしっかり目に焼き付けた生徒たちは、原発事故について詳しく学ぶために双葉町内にある施設へと向かいました。その様子は次回ご紹介します。

相双・いわき地区スタディーツアー報告(1)~洋上風力発電

「エネルギーを通して、10年後のいわきを考える」プロジェクトに取り組んでいる平三中の2年生。東京大学出前講座など学年全員で取り組む活動の他に、代表生徒がFMいわきで定例報告を行ったり、映像作品制作メンバーがエネルギー産業の現場を訪れて取材や撮影を行うスタディーツアーも実施しています。第3回目のスタディーツアーの舞台は浜通り。エネルギー政策の転換点となった原発事故当時の様子や、10年近くが経過した現在の状況を学習しました。

まず最初に訪れたのは楢葉町の天神岬。ここから20㎞離れた海上にある浮体式洋上風力発電施設を見学しました。生徒たちに説明してくださるのは、7月の講演会以来ずっとお世話になっているいわき市役所産業振興部の江尻さんです。また、この日は市役所にインターンに来ている福島高専や卒業生のみなさんも同行して、中学生の質問にていねいに答えてくれました。

ご存じの方も多いと思いますが、見学した翌日には新聞等で洋上風力発電施設撤去のニュースが報じられました。採算が見込めないという判断ですが、計画を思い通りに実現させる難しさは9月の東京大学出前講座のプレゼンで生徒たちも体験済み。現実の厳しさを生徒たちは再度認識したようです。

放送朝会 ~2学期も残り2週間~

2学期も残り2週間となりました。今週から気温が低くなるという予報が出ていますが、寒さに負けずに学期のまとめを行いたいとおもいます。今週も放送朝会からスタートです。

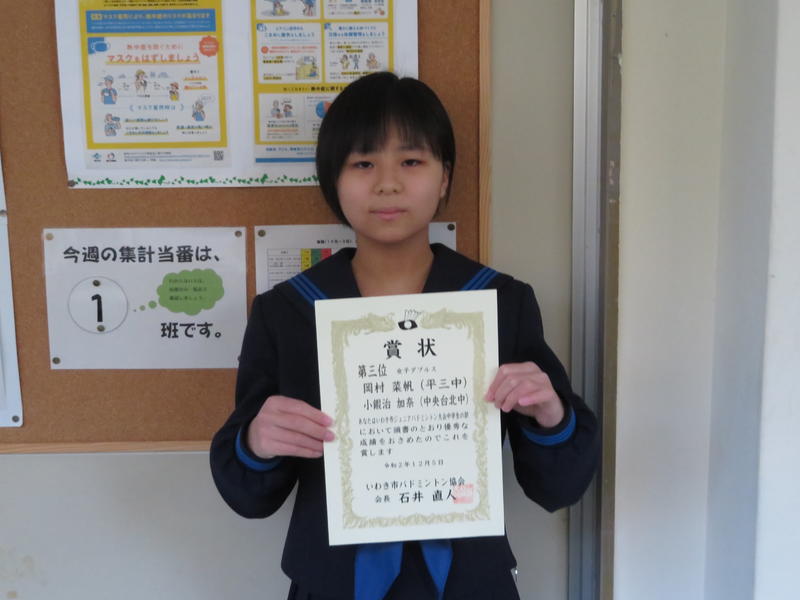

【放送朝会に先立ち、賞状の伝達を行ないました】

・いわき市ジュニアバドミントン大会中学女子ダブルス第3位

生徒週番長と週番教師からは、今週の目標「休み時間の過ごし方を改善する」について話がありました。授業を充実させるために、休み時間を有効に過ごしたいですね。

今週の講話は、3学年が当番です。

今年のノーベル平和賞を受賞したWFP(世界食糧計画)について紹介がありました。WFPは、世界各地で食糧支援を行っている国連機関です。飢餓に苦しむ人は、各地で続く武力紛争のために最近増加傾向であるとのことです。WFPはアフリカや中東など各地の紛争地で、危険で困難な状況にいる人々に食料を届け、「命をつなぐ」活動を続けてきました。

今、世界中が「コロナ禍」で大変ですが、いろいろな人がそれぞれの立場で「命をつなぐ」活動に取り組んでいます。コロナ対策も含め、今こそ小さなことでも自分ができることに地道に取り組むことが大切ですね。

相双・いわき地区スタディーツアー無事終了!

2日目の午後は再生可能エネルギーを利用して農業を行っているアグリパークいわきさんとワンダーファームさんを訪れて、天の恵みを肌で(舌で?)感じました。

3回目のスタディーツアーも充実した活動になりました。その成果は後日詳しくご報告します。そしてご協力いただいたみなさん、本当にありがとうございました!

相双・いわき地区スタディーツアー実施中!(3)

2日目はJヴィレッジで震災当時の様子をお聞きしています。そして天然芝の上で空を見上げることのできる幸せを感じています。

相双・いわき地区スタディーツアー実施中!(2)

相双・いわき地区でスタディーツアーを行っている平三中の2年生。震災当時の様子や復興に向けた取り組みを学習しています。

相双・いわき地区スタディーツアー実施中!

エネルギーを通して10年後の未来を考える活動をしている平三中の2年生。この週末は3回目のスタディーツアーを行っています。詳しくは後日お伝えしますが、充実した時間を過ごせているのが表情からうかがえますね!

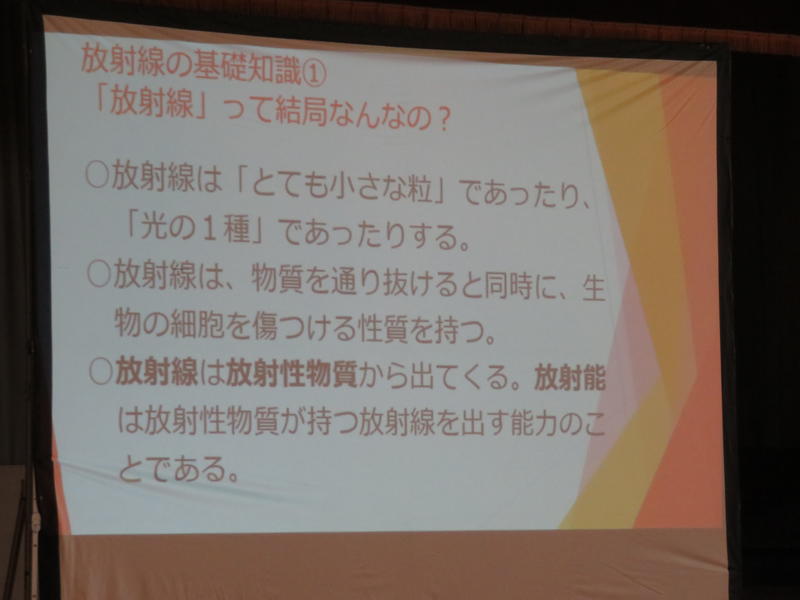

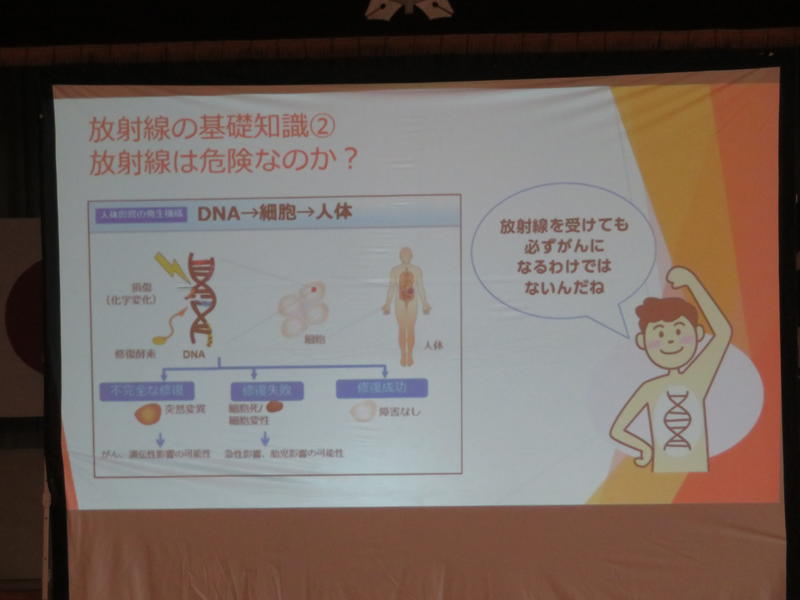

「放射線について理解を深める」1学年

1学年は、学級活動として「放射線教育」を行いました。通常は学級ごとに担任が行なうことが多いですが、今回は理科教員が専門性を生かして、全学級を対象に授業を行いました。

生徒への事前アンケートから、多くの生徒が放射線についての基礎知識を有していないことが明らかになりました。

今日の授業では、放射線に関する基礎知識を身につけるとともに、自分の身を守るために知っておくべきことや原発事故に伴う風評的な被害について、考えを深めることができました。子どもたちは、メモを取りながら話に聞き入り、真剣に考えていました。

変わる教育環境

1 今週からエアコンによる暖房が稼働!

夏から行なわれてきた教室へのエアコン設置工事がようやく終了し、業者の方による試運転、現地検査を経て、今週月曜日から稼働しはじめました。三者懇談で来校された保護者の皆様も気づかれたことと思います。特に朝夕は気温が低い日が増えてきましたので、なんとか間に合ってよかったです。

【家庭用ではなく大型のものです】

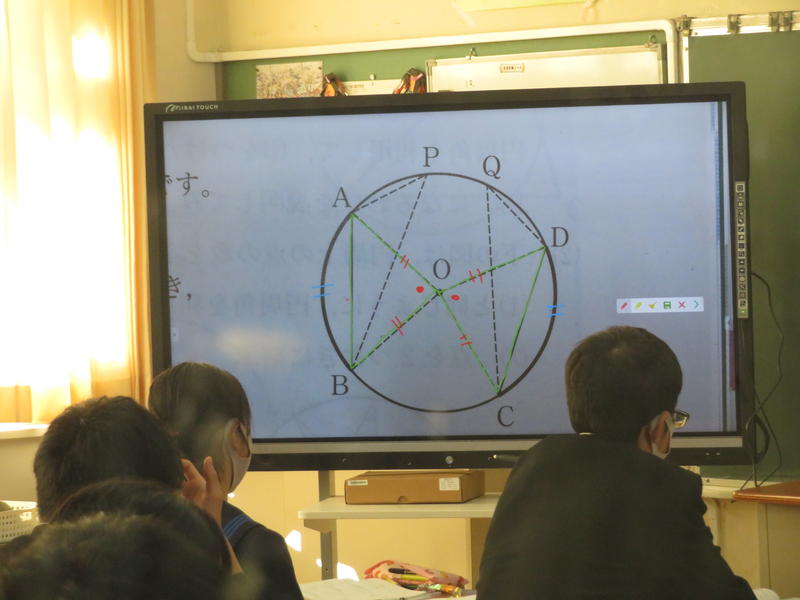

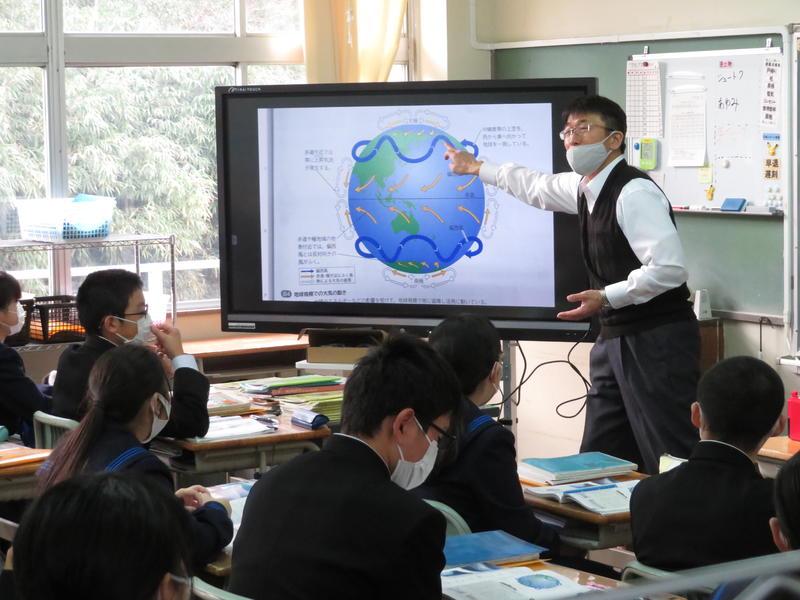

2 各教室に大型の電子黒板が配備されました!

国が進める「GIGAスクール構想」により、ICTを活用するための教育環境整備が急速に進んでいます。先日は、各教室に大型の電子黒板が配備されました。ICTの活用については、教員により得意・不得意がありますが、「まずはできることから、積極的に活用してみる」という姿勢で使い始めました。今後、研修等も含めて有効活用するためのノウハウを勉強し、生徒のために役立てていきたいと思います。

来週からは、高速通信のWi-Fi環境を校内に整備するための工事が開始されます。また、来年度にむけて生徒一人につき1台のPCが配備されることになっています。いよいよ、教師も子どもたちも、これらを活用した教育活動に対応していかなければなりません。(子どもたちは、すぐ適応しますね!)

【ますは、できることから。日々勉強です!】

願いを込めて風船を青空へ in 広野町(3)

この日の活動も晴天のもと無事に終了。帰途につく生徒たちに理事長の西本さんが再び声をかけてくださいました。「2月に桜の植樹をやるからぜひ参加してね!」…大きく頷いた生徒たちは2021年の再会を誓って会場を後にしました。

しかし生徒たちの学習はこれで終わりではありません。翌週には「エネルギーを通して未来のいわきを考える」活動の出発点となった相双地区へとスタディーツアーに出かけます。まだ生まれて数年しか経っていない時期に起こった東日本大震災について詳しく学ぶと同時に、水素燃料や再生可能エネルギーなど未来に向けた取り組みについてたっぷりと学習してきます。その様子はまた後日ご報告しますのでお楽しみに。

願いを込めて風船を青空へ in 広野町(2)

国道6号をはじめ様々な場所に桜の植樹を行ってきたハッピーロードネットのみなさん。平三中の生徒たちも今まで神谷やJヴィレッジなどで行われた活動に参加してきましたが、しっかりと育った桜の木には植樹をした人たちのメッセージボードが掲げられています。ひとつひとつ読んでいく生徒たち。桜に込められた思いを知って、この活動の意義を再認識したようです。

この日参加したのは、浜通りの中高生約100人。ご当地グルメのなみえ焼きそばなどを美味しくいただきましたが、これで活動が終わったわけではありません。記念写真を撮った後は全員で付近の清掃を行いました。美しい桜が咲き誇る日まで、この場所をゴミで汚してしまうわけにはいきません。あっという間にゴミ袋がいっぱいになるほど熱心に活動を行いました。

願いを込めて風船を青空へ in 広野町(1)

12月6日(日)に行われたボランティア活動に平三中の2年生5名が参加しました。これは震災からの復興を願って、津波で命を失った生徒の「浜通りを桜でいっぱいにしたい」という思いを汲んで活動しているNPO法人ハッピーロードネットさんが主催したイベントで、以前桜の植樹が行われた常磐自動車道の広野IC近くの広場で行われました。

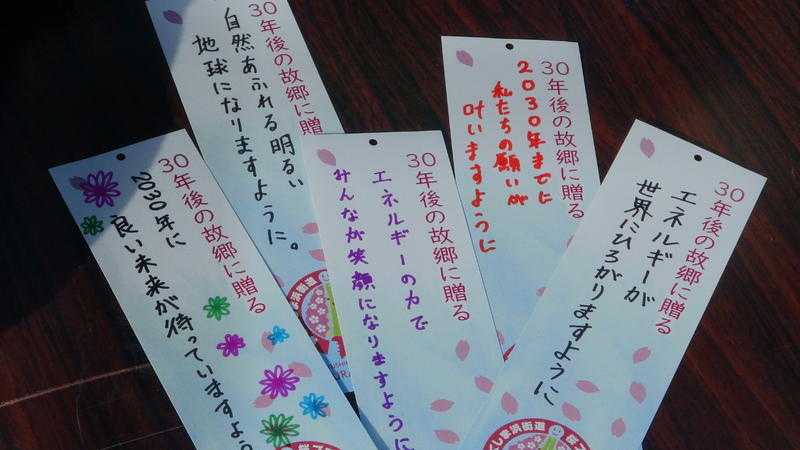

まずは風船に付けるそれぞれの思いを込めたメッセージを書きました。エネルギーを通して将来の故郷を考える活動をしている2年生らしいメッセージが揃いました。

風船にメッセージをくくりつけて準備をしていると、前夜の「いわき光のさくらまつり」でもお会いした主催者の西本由美子さんが声をかけてくださいました。昨年の講演会、前日の点灯式、そして今回の活動…と、ずっとつながっているのが嬉しいですね。

そしていよいよ願いを込めた風船を飛ばすその時がやってきました。前日の雨空が嘘のように晴れ渡った青空に、色鮮やかな約1,000個の風船が舞い上がった瞬間は、大きな歓声が上がりました(ちなみに風船一式はすべて自然に還る素材で作られています)。

この後の活動については、次回お伝えします。

アンサンブルコンテストいわき支部大会で本校吹奏楽部が大活躍!

12月5日(土)にアリオスで行なわれた県アンサンブルコンテストいわき支部大会において、本校から出場した3チームがすべて金賞(県大会出場)という快挙を成し遂げました。

本校は、打楽器4重奏、金管八重奏、木管八重奏にエントリー。すべてが金賞を受賞するとともに支部代表に選ばれ、いわき支部代表9チームのうち3チームを本校が占める結果となりました。

すばらしいですね!おめでとうございます。

県大会は1月に行なわれるとのことです。県大会でも納得のいく演奏ができることを願っています。

【打楽器4重奏のみなさん】

【金管八重奏のみなさん】

【木管八重奏のみなさん】

週のはじまり

放送朝会で1週間のスタートです。

生徒週番長と週番教師からは、今週の目標「授業と休み時間のメリハリをつけよう」について、話がありました。2学期も残り3週間! 頑張りましょう!

今週は、1・2年生と3年生希望者の三者懇談が行なわれます。保護者の皆様には、お世話になります。今後の学校生活と学習を充実させるための、前向きな懇談となることを願っています。

今週の講話は1学年が当番です。トップアスリートであるアイススケートの羽生結弦選手の実践例から、『文武両道』についての話がありました。

*放送朝会に先立ち、賞状の伝達を行ないました。

【美術関係コンクール】

・吉野せい賞作品募集ポスター 奨励賞

・いじめ根絶ポスター 佳作

・県愛鳥週間ポスター 県教育委員会教育長賞

・家庭の日ポスター 優秀賞・優良賞

【剣道段位審査 1級】

いわき光のさくらまつり点灯式会場で「絆」を確認

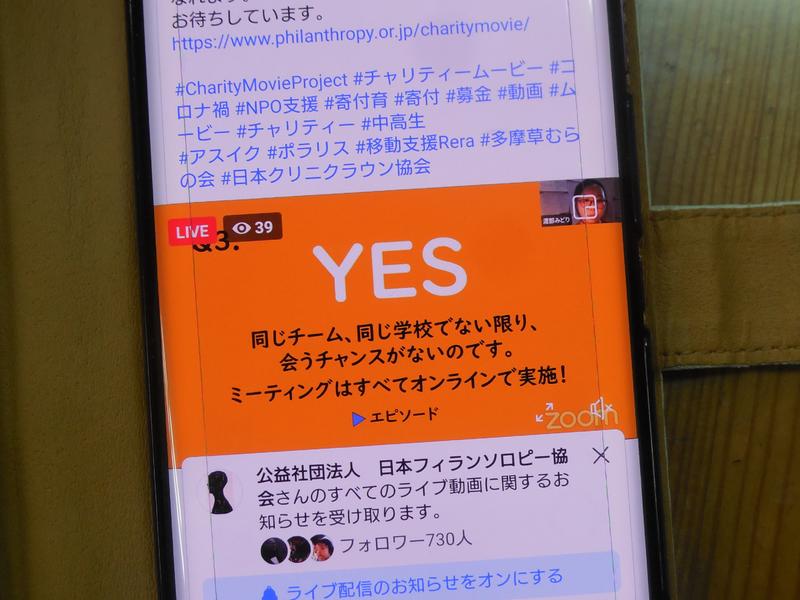

オンラインで行われた「チャリティ・ムービー・プロジェクト」の広報イベントで司会の大役を務めた2年生チームの3人。長時間の活動で疲れもあったはずですが、片付けを済ませると急いでいわき駅前へと向かいました。というのも、12月5日(土)は冬の駅前を彩る「いわき光のさくらまつり」の開始日だったのです。

平三中は4年連続で点灯式に参加していて、駅前のペデストリアンデッキで華やかに行われる点灯式で進行を務めたり、吹奏楽部が演奏で盛り上げたりしていました。しかし今年は感染症予防のために、点灯式は行われたもののいっさい告知はなく、とても質素なものでした。しかし昨年ボランティアでペットボトルでのランタン作りのお手伝いをした生徒をはじめ、3人は「ぜひ行きたい!」「今年も自分たちの目で見届けたい!」と、とにかく駅前に行くことにしたのです。

するとそこには、昨年の参加を覚えていてくれたいわき青年会議所のみなさんや、一昨年点灯式の司会を務めた平三中の卒業生、そして翌日広野町で行われる活動の主催者で去年は学校で講演会も行ってくださったハッピーロードネットの西本さんなど、今までいっしょに活動してきたみなさんと再会を果たすことができたのです!これまでのコロナ禍での互いの状況を案じながらも、震災から10年の区切りに向けて再びみなさんと活動をともにすることを誓った生徒たち。「学校を飛び出して社会の中でこそ学べることもある」のだと、改めて実感した一日となりました。

寄付月間~オンラインでのボランティア活動(3)

12月5日(土)に行われた「チャリティー・ムービー・プロジェクト」のオンライン広報イベント。無事に終了しましたが、これで活動が終わったわけではありません。むしろ動画制作を終えてからの今後の活動が大切です。しかし、この 短い時間の間にも様々な人と人とのつながりを見ることができました。

まずは学年の壁を越えた交流です。今まではそれぞれ別々に映像制作を行っていたためほとんど交流がなかった1・2年生チームですが、進行の大役を務める2年生のもとに、1年生チームが激励に駆け付けてくれたのです。これには2年生のメンバーも大感激!寄付金を多く集めるライバルでもあると同時に、同じ学校で志を同じくする仲間だと強く認識することができました。これからは募金でのコラボや協働作業などを進めていけるといいですね。

次に Facebook 上での激励です。オンラインで配信中に、進行を務める平三中2年生チームにたくさんの応援メッセージが届いたのです。「進行がんばって!」「赤い鼻がかわいい」…など、大仕事を終えた後にメッセージを見た生徒たちはまたまた大感激!遠く離れていても「つながっている」と実感した瞬間でした。なお、50分のイベントは日本フィランソロピー協会さんの Facebook で今も全編を見ることができます(コメントも)。配信を見逃した方はどうぞご覧ください。

それから支援しているNPO法人のみなさんへの思いを再認識したのもこの日の大きな出来事でした。2年生チームは日本クリニクラウン協会さんを応援していますが、スタッフの方の画面が登場すると自然と笑顔になるのです!手を振ったり呼びかけたり…大阪といわきの距離が縮まった瞬間でした。

そして ウェブでのつながりがリアルなつながりになる瞬間も体験しました。実は2年生チームの3人は翌日に双葉郡広野町で行われる行事に参加するのですが、そこでご一緒する方から「中継見てるよ!」とのメッセージが!今年はコロナ禍のためになかなか地元でのイベントにボランティアとして参加することのできない日々が続いていますが、実際に次の日に同じ場所でいっしょに活動を行う方とつながっていたとは…。このことがきっかけで生徒たちはオンラインイベントが終了した後、予定外の行動をとることになるのですが、その内容についてはまた次回ご報告します。

〒970-8036

いわき市平谷川瀬字吉野作56-2

TEL 0246-25-2579

FAX 0246-25-2591