2019年4月の記事一覧

10連休対策にこんな学校だよりを配布しました。

職員室では、いろいろな仕事に追われて、「仕事が終わらない。もう連休なの?」「連休が明けたらすぐから運動会モードに切り替えなくちゃならないなんてつらい。」「もう4月が終わりなの。信じられない。」という声が聞こえます。

10連休、ゆっくり休める貴重な機会ですが、いろいろと心配もありますので、こんな学校だよりを配布しました。

下のPDFをクリックしてください。

みんな真剣に学んだ交通教室

はじめの計画では、学校前の横断歩道を実地練習場所として交通教室を実施する予定でした。

しかし、雨天で子どもたちの靴もぬれていたために、体育館でパソコンを使った交通教室に変更しました。交通ルールや危険予知能力を養うクイズでしたので、みんな真剣に学習に取り組んでくれました。

写真では、真剣な表情をご覧ください。

1年生全員が心電図検査を受けることができてほっとしました。

生まれてから3歳まではなんにもなかったのに、1年生で受ける心電図検査で異常が見つかることがたまにあります。

全員、異常なしで結果が届くといいなあと思いながらシャッターを切りました。

水はけがもっとよくなります。

高野小の校庭は、もともと水はけがよかったのですが、今日、雨が降った時に水たまりができるところに砂を入れました。水はけがもっとよくなるはずです。

図書室の利用の仕方

今日は、3・4年生が、図書室の使い方を学びました。司書の長谷川先生から、図書の分類の仕方や本の並び方を教えていただきました。どこの図書館でも同じように分類されているそうなので、市立図書館などに行った時にも、見たい本をすぐに見つけられると思います。最後には、本の返し方を体験していました。なかなか難しそうでした。図書室や図書館を利用して、たくさんの本を手に取ってほしいですね。

教室に更衣スペースを設置しました。

4・5・6年生の教室に新たにカーテンを設置し、更衣スペースをつくりました。

今まで、女の子は3階の音楽室まで行って着替えをしていましたが、明日からは教室でできます。

貴重な時間の短縮になります。

しかし、どちらかというと、これまでは男の子はのんびりと着替えをしていて、女の子はてきぱきとしていました。この調子で女の子がすばやく着替えを終えてしまうと、カーテンから女の子が出てきたとき、男の子は着替えの真っ最中というタイミングになってしまいます。そうならないように、女の子も男の子もきちんと声をかけあって、着替えをしてほしいと思います。そういう声のかけあいの中で、男女がお互いに、相手を尊重しあう心が生まれるのかもしれません。

カーテン設置にご協力をいただいた地域の方に深く感謝いたします。

5年生の田おこし

去年、昇降口のとなりにつくった田んぼを今年の5年生も使って稲作の体験学習を行います。

ネコのひたいのような田んぼなので、田おこしも移植ベラでできます。

しかし、今年は地域の農家の方にボランティアティーチャーをお願いしたので、収穫量アップをめざします。

3・4年生は頭を使うか?

3・4年生が団体競技の練習を始めました。

この競技は、みんなで知恵を出しあって、どうすれば速くできるかを考えると、たくさんの作戦が生まれます。

今日のところは、ルールややり方を知ったばかりですが、みんなで相談をして頭を使うようになれば、多少走力に差があっても逆転は可能です。

兼六園桜が咲きました。

今日は、地域方が学校の桜を見に来てくださいました。

プール並木の兼六園桜が咲きました。

濃いピンクのボリュームがある花が特徴です。

がっこうたんけん! リードするのは去年の1年生。

1年生が「がっこうたんけん」をしました。2年生が手をつないで案内をしてくれたり、おもしろいものを教えてくれたりしてくれました。さすが、2年生というリードでした。

「がっこうたんけん」をしたからでしょうか。今まで、下校をする時に校長室前を素通りしていた1年生が、今日は帰りに校長室の入り口から「さようなら」と声をかけてくれるようになりました。

子どもたちの世界がまた広がりました。

御衣黄が咲きました。一葉も咲きました。

体育館の後ろの出入り口付近に植えてある「御衣黄(ぎょいこう)」が咲きました。

プールのわきの「一葉(いちよう)も咲きました。

御衣黄は、緑の八重桜です。栽培がむずかしい珍しい園芸品種です。

一葉は、大きな花びらをたくさんつけたピンクの八重桜です。散り際の桜ふぶきが最高に美しい桜です。

泣かないで登校できた子どものポケット

新1年生にしてみれば、小学校生活に慣れるのに時間がかかる場合があります。小学校では、幼稚園や保育園にはいなかった新しい友だちや先生との出会い、生活が区切られる時間割というもの、そして、全く新しい学校という生活空間に慣れなくてはならないからです。

ある女の子は、入学式の次の日から毎日、泣きながら登校してきました。しかし、先週の金曜日から泣かずに登校してきました。泣きながら登校していた時は、右手には必ずタオルハンカチを握りしめていました。それが、泣かずに登校できるようになった日から、タオルハンカチはその子のポケットにしまわれていました。泣かないのだから涙も流れない。だから、ハンカチはポケットに入っている。それは当たり前です。

しかし、ハンカチをポケットにしまうという行為の中に、その子の「もう泣かないぞ」という意思表示があるように感じました。もしかすると、ハンカチには母親の香りを連想させる洗剤の香りがついていて、涙をふくたびに、その香りを心の頼りにしていたのかもしれません。「泣かないぞ」と決めたからその香りがついたハンカチと決別し、ポケットにしまったのかもしれません。

子どもは、日に日に成長していきます。その成長をたくさん見取り、たくさんの拍手をしてあげたいと思います。

0をかける?

3年生では、「3×0」や「0×3」をゲームの表を使って学習しました。なにもないことを表す「0」の便利さがあの授業の根底にはあります。「0」は便利で、すばらしい数字なんです。

しかし、「÷0」というように、ゼロで数字をわってはいけないってよく言われるんですけど、その理由を説明できますか。中学校1年生ならかんたんに説明できるはずです。

数を認識する大切な段階です。

子どもが成長するということは、新たな概念を獲得することと言う人がいます。

今日の1年生の授業は、「6」なら「6」という数字の意味を豊かに理解するための大切な授業でした。数字の「6」には、「6ぴき」という意味があること。「6は7より1多い」こと。そして、「ネコの6ぴきとおはじきの6こは同じ数で、それを6という数字であらわせる」こと。これらを1年生の子どもたちは学びました。

PTA総会、そして、その他の総会まで、おつかれさまでした。

各委員会までをも今日実施してしまう新たなとりくみでPTAの業務改善を図った本日の日程はいかがだったでしょうか。いくつもの会議の連続でお疲れになったと思います。しかし、日を改めて別日にまた集まるよりはご負担が少ないかと会長さん方と相談して今日のような日程となりました。ご意見などがありましたら、学校だよりに掲載してあるQ-Rコードから校長宛てにお考えをお寄せください。会長さんと一緒に次年度に向けて改善を図りたいと思います。

そして、今年度お世話になる役員の皆様方、これから多方面で学校のためにいろいろなことでご苦労をおかけすると思いますが、よろしくお願いいたします。

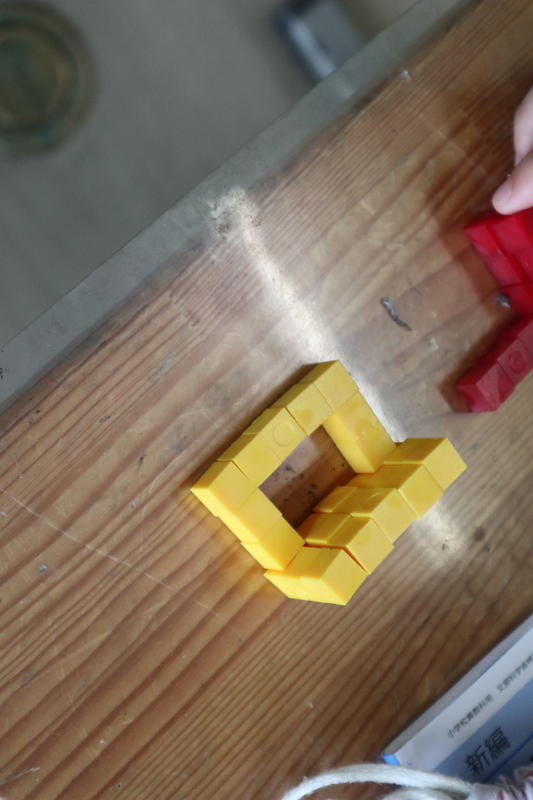

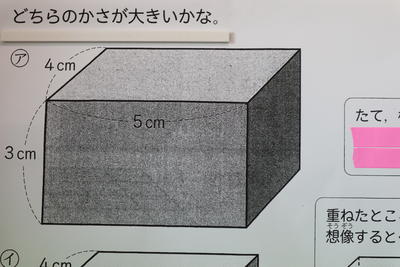

平面にかかれた立体図形を積木で立体にあらわす

これを小さなキューブの積木でつくってみて。

先生がそう投げかけました。

何人もの子どもたちがはじめに、こんなふうに積み始めました。

中が抜けているのです。

この考え方では、立体の体積を求める「たて×よこ×高さ」の公式につながりません。「4×5=20だから、20この積木が1段目にあって、それが3段あるんだよ。」につながらないのです。

平面にかかれてある立体図形では、裏側にあるはずの線がかかれていないから、この現象が起きるのです。実は、この中がつまっていないのか、いや、中がつまっているのかを考えることで、見えない裏側にある線を認識できるようになるのです。ですから、上のように積み木を積んだ子は、今日はすごく貴重な学習ができました。

見えないものが見えるようになる、それがひとつの成長だと思います。

子どもに人気のミルメークですが・・・。

子どもに人気のミルメークですが、初めてミルメークを飲む1年生は、いくつもの「壁」を超えなくてはなりませんでした。

まずは、牛乳パックを開かなくてはなりません。最初は片方を開くのですが、開きやすい方と開きにくい方があるのです。

次に、牛乳パックを全開にするためには、対角線上につまんで、外側にひっぱらなくてはなりませんが、力を入れすぎると開いたときに反動で牛乳こぼれてしまます。

その次は、ミルメークの小袋を切り口から開けなくてはなりませんが、小さな力のない1年生の指で、ひきちぎるように開封するのは、たいへんでした。2・3人があきらめそうになったので、指に大人の指を添えて援助してあげました。ここでも力を入れすぎたり、真ん中あたりを切り口にしてしまうと粉がこぼれてしまいます。

そして、粉を牛乳に入れたら、ストローでかきまぜますが、ここでも長いストローで牛乳パックを倒してしまうという落とし穴が待っています。

担任の先生は、低学年担任の経験が豊富な先生ですので、子どもたちにていねいに指導をしていました。おかげで、誰も牛乳をこぼすことはありませんでした。

めでたし めでたし

運動会の練習 始まるよ

5月18日の運動会に向けて、練習が始まりました。

各学年の走る距離にあわせてタイムを計っていました。

3・4年生は、ラジオ体操を準備運動にして、ウォーミングアップをしていました!

これからドンドン本格的になっていくと思います。みんな、頑張れ!

春の自然を発見!

3年生は、理科の学習で春を探していました。校庭の隅々まで観察し、タンポポ・つくし・ダンゴ虫・・・たくさんの春を見つけました。

桜の花の下でも、子ども達に分かるように、自然が春を知らせてくれていました。

子ども達は、自分が見つけた春を、詳しく教えてくれました。

高野小 さくらだより ベニシダレと御衣黄

校舎の裏の高台では、ベニシダレザクラが咲き始めました。校舎の2階や3階からだと色がよけいあざやかに見えます。

そして、高野名物の御衣黄(ぎょいこう)です。

つぼみだと赤い桜が咲きそうですが、緑の花びらをつけた桜です。開花は来週になりそうですね。

八重桜の仲間の桜たちは、ソメイヨシノより開花が2週間程度遅くなります。