2019年4月の記事一覧

高野小 さくらだより オオシマザクラ

高野小では、ソメイヨシノは、今、桜ふぶきです。

そのかわりに、「オオシマザクラ」が咲いてきました。中学校にあがる階段のところに1本あります。白い桜です。写真だとバックにソメイヨシノが写っているので、色の違いがわかると思います。

次の写真は、オオシマザクラのアップの写真です。白い花びらがよりきれいに映る様に、太陽の光が斜めから当たる位置でシャッターを切りました。

3年生の「理科」開き

1・2年生で生活科を学習してきた子どもたちが3年生になったら社会と理科を学習します。

今日の3年生の理科では、前回の学習で自然たんけんをしてきたことを発表しあっていました。

スマホの方は、「続きを読む」をクリックしてください。

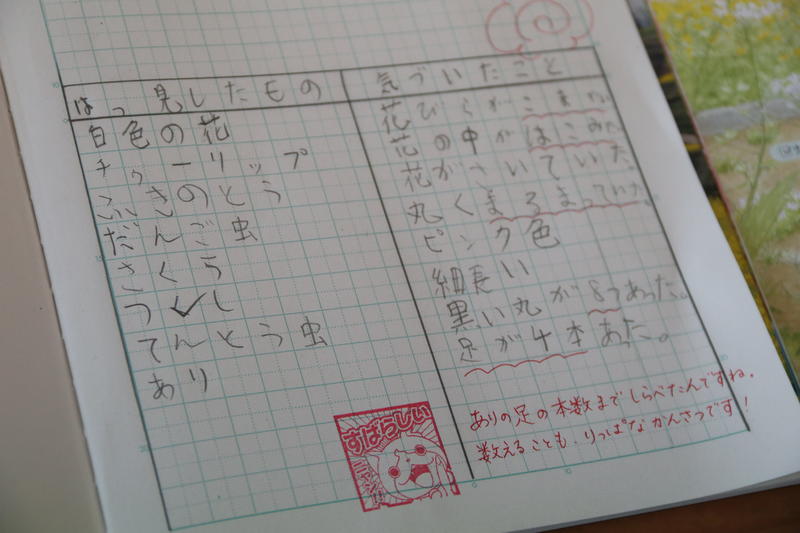

ある子がノートにある発見を書き、そのノートに先生が赤ペンを入れていてくれました。

そのノートは・・・。

この子は、前回のたんけんでアリを見つけて、足の本数を数えていました。「足が4本あった」と書いてあります。

そのノートに先生は赤ペンで、「アリの足の本数まで調べたんですね。」と書いてくれました。アリの足は本当は6本ですが、先生の赤ペンではそのことにはふれていません。そのかわり「数えることもりっぱな観察です。」と書いてくれました。アリの足が6本であることは、いずれわかることです。それよりも今、大切にしたいのは、「よく見ること」「科学的にみることの大切さ」です。それを尊重してくれた担任の先生の赤ペンはすばらしいなあと思いました。

5年生の学級のめあては?

5年生の教室に行くと、「責任感」と黒板に大きく書いてありました。どうやら学級のめあてを考えていたようです。ペアで話し合ったり、全体で話し合ったりしながらどんな学級にしたいかを考えていました。

学級のめあてが決まったら、またお知らせします。

すごいぞ、1年生。

今日で2回目の給食を食べた1年生。牛乳パックからストローをはずすときも自分でがんばったし、ストローを牛乳パックにさすときも牛乳をストローの先からピューっと吹き出さずに準備をすることができました。

2枚目の写真は、今日、1年生に配膳した給食の量です。

もしかすると家で食べる量より多いかもしれません。「続き」をご覧ください。

後片付けも6年生が…

新学期が始まって1週間での1年生を送る会。計画、準備、運営はすべて6年生でした。後片付けも6年生です。たった9人で学校全体を引っ張ってくれているたのもしい6年生です。

やさしい表情のお姉さん

1年生を迎える会で1年生にインタビューをしている6年生のお姉さんたち。1年生にそっと寄り添うやさしい表情が印象的でした。

盛り上がったじゃんけん列車

なぜこんなにじゃんけん列車が盛り上がるのか不思議に思うほど、今日の1年生を迎える会のゲームコーナーは、盛り上がりました。じゃんけんをしている1年生本人よりもまわりの方が盛り上がっていました。写真の表情がそれを物語っています。

通学路安全点検

一斉下校時に先生方も全員で付き添って歩き、通学路の安全点検をしました。

初めての給食 その3

おいしそうに食べる1年生です。

「このパン、コッペパンじゃない。あまいよ。」

初めての給食 その2

今日のメニューは、黒糖パンとメンチカツ、野菜スープでした。

そして、案の定、牛乳パックからストローをはがすときは苦労をし、ストローをパックにさすときは牛乳をストローからピューと飛び出させていました。1年生の初めての給食ではよくある風景です。子どもたちは、いろいろな経験をして、育っていきます。

初めての給食 その1

担任の先生の他に2人の先生がお手伝いをして、はじめての給食の指導をしました。

お盆の上にのせて運ぶ時もこぼさずに準備ができました。

学校の下の坂道の途中に

毎朝、登校指導に行く途中で、タラの芽の生長を楽しみにして見ています。

最近、ぐんぐん育ち、食べごろになってきました。子どもでもタラの芽を知っている子がいて、「天ぷらがおいしいんだよ」と話していました。30本くらいあって、今朝の時点で食べごろは4・5本です。

このタンポポは、どこでも見られるセイヨウタンポポではなく、日本産のカントウタンポポのようです。(もしかすると、セイヨウタンポポとカントウタンポポの雑種かもしれません。)

高野の春の自然の豊かさがすぐ身近にありました。

先生の厳しい視線

6年生の陸上練習が始まりました。今日は、ハードルの練習でした。

いつもは優しい先生なのに、今日は厳しい視線が気になりました。ハードルの選手選考に向けて、ハードルに向いている子どもを探すため、上体の動き、足首の動き、ジャンプの角度などをチェックしていたのかもしれません。

休み時間が終わったら・・・

寒くても子どもたちは、校庭で元気に遊んでいました。

休み時間が終わったら、校庭にこんなものが残されていました。

スマホの方は、「続きを読む」をクリックしてください。

ぼく、できたよ。

休み時間に3年生の教室におじゃましたら、「3年生の算数、ぼく、できたよ」とノート見せてくれた子どもがいました。

学年が一つ上がる喜びと勉強ができる喜び、その2つの喜びが重なり合う今の時期だからこそのシーンです。

寒い朝でしたが、子どもたちは元気に登校してくれました。

きのうの夕方は、いわきではめずらしく4月の雪でした。桜と雪の共演でした。

今朝は青空でしたが、風は冷たく寒い朝でした。それでも子どもたちは元気に登校してくれました。

通学路のすばらしい満開の桜と登校する子どもたちの共演です。

ジバニャンが持ち主の方の手元に帰りました。

下の記事で、落し物の連絡をしましたが、めでたく持ち主の方が見つかりました。このホームページをご覧になった方が心当たりの方を探してくださり、その方のお手元に帰ることができました。

写真はジバニャンを拾ってくれた子どもたちです。「持ち主の方が見つかったよ」と話をしたら大喜びをしていました。

落としものです。心当たりの方は、学校にご連絡を・・・。

校庭の駐車場に落ちていました。

全校児童に確認しましたが、落とし主はいませんでした。

もしかして、入学式にお出でになった方の車から落ちたのではないでしょうか。

学校でお預かりをしておりますので、心当たりの方はご連絡をお願いします。

無言のていねいさ

すみからすみまでていねいにふく。それが、無言清掃の中で、確実に行われていました。写真の子は、ふき残しがないように、ろうかのはしからはしまできちんとぞうきんを動かしていました。

こういうまじめさは、いつか必ずこの子を支えてくれるものになると思います。

無言のやさしさ

無言清掃中に、5年生が小さい子にそっと手を差し伸べる姿を見かけました。

無言のやさしさとあたたかさでした。