出来事

5月26日 田植え体験

先週の出来事です。26日金曜日に4年生が「田植え体験」を行いました。かつては社会科の学習内容にからめて5年生が行うことの多かった米作りの体験活動ですが、本校では4年生が行います。

毎年、赤井小学校のために快く力を貸してくださる根本さんのおかげで、今年もこの日を迎えることかできました。

詳しく説明をしていただきました。次はいよいよ子供たちの実践です。裸足で、おそるおそる田んぼに入ります。

あらかじめ引いてある線を目印に、次々と苗を植えていきます。

全身泥だらけになることも覚悟していましたが、意外ときれいな服装のまま、田植えを終えることができました。

稲を育てるにはたくさんの工程・作業・苦労があります。ほんの一部分ではありますが、素足で泥の感触を味わいながら、貴重な体験をすることができました。

5月29日 租税教室

国民の三大義務の一つに「納税」があります。平成元年の消費税導入以降、小学生にとっても「税」というものが身近なものになりました。しかし、収めた税がどのように使われているのかを考える機会はあまりありません。今日は「いわき法人会」の方々による「租税教室」に6年生が参加しました。

アニメ物語を視聴し、「税金のない世界」について疑似体験をします。

「税金のない世界」では、家庭ごみが回収されずに町中ゴミだらけになってしまったり、道路や橋が修繕されず荒廃したり、家が火事になってしまった場合に消火にかかる費用が請求されてしまったり・・・と、考えさせられる内容でした。

納めた税が大切な使われ方をしていることに気づく、よい機会となりました。

そして定番の「一億円ってこんな大きさ!」のコーナーです。見本ではありますが、実際のサイズ、実際の重さ(10㎏になるそうです)を一人一人が体感することができました。

最後の質問コーナーでは、児童から「所得税って、一人当たりいくらくらい納めているんですか?」という質問も。人によって違いがあるので、具体的な数字は出されませんでしたが、もしかすると今日あたり、帰宅後にお子さんから話題が出るかもしれません。せっかく税について興味を持ち始めましたので、その場合は答えられる範囲で話してあげてください。そして、税の有意義な使われ方について一緒に考えてあげてください。

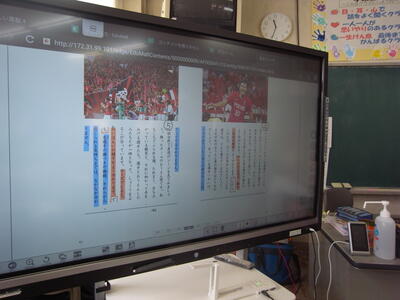

5月25日 アップとルーズで伝える

4年生の国語科では「アップとルーズで伝える」という説明的な文章を読み取る学習を行っています。

もちろん、これまで通り、紙の教科書が基本ですが、デジタル教科書のおかげで、段落に書かれている内容の比較検討などがしやすくなりました。

アップでとると表情やそこに表れている気持ちなどが分かりやすく・・・

ルーズでとると広い範囲の様子が分かりやすい。納得です。

(伝わりきれないのは、校長に写真を撮るセンスが足りないからです。反省。)

1年生はついに全てのひらがなについて書き方の勉強を終えました。スムーズに書くにはまだまだ練習は必要です。今日もしっかり練習しています。

丁寧になぞったり、マス目の線を意識して書いたり、鉛筆の持ち方や姿勢を確認したり。一度に書く文字数が少なくて済むこの時期に、しっかりと身に着けておきたいことがたくさんあります。みんな、頑張っているね。その調子!

3年生図画工作科「くるくるランド」です。「割りピン」によりくるくる回る仕組みを利用した工作です。

「何をイメージして作っているのかな?」

「メリーゴーランド!!」

出来上がりが楽しみです。

5月24日 町探検の下見

6月中旬、2年生は生活科の学習で町探検に出かけます。今日はそのコースの下見を行いました。ブルーコース方面です。ピンクコースに住んでいる子たちにとってはなかなか行くことのない方面です。

町探検当日は班行動となるため、ポイントとなる建物や、危険個所などを確認しながら歩きました。

5月23日 ソフトバレーボールを使って

5年生、体育科でソフトバレーボールの授業を行っています。高さのあるネットを挟んでのゲームがまだ難しいため、バウンドありの「手打ちソフトテニス」形式でゲームに取り組みました。

活動の場の設定ができたら、大まかなルールの確認です。子供たちとともにルールを作り上げていきます。

順次メンバーを入れ替えながら、少人数ラリーをテンポよく行います。全員がボールに触れるチャンスが増えるとともに、自分のチームや友達の動きを観察することで気づきによる学びがあります。

最初はポイントをとることを目指してゲームをしていた子供たちでしたが、だんだんと「ラリーを続けることの面白さ」を感じ始め、ラリーが続いた回数を数え始めました。そして、最初は棒立ちでボールを受ける子が多かったのですが、前後左右に動きやすいように膝を曲げて相手ボールを待つ子が増えました。これらの気づきを言語化し、伝え合うことも体育の学習では大切にしています。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

26 | 27 2 | 28 1 | 29 1 | 30 2 | 31 1 | 1 |

2 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | 7 2 | 8 |

9 | 10 4 | 11 1 | 12 1 | 13 2 | 14 | 15 |

16 | 17 1 | 18 2 | 19 1 | 20 | 21 | 22 |

23 | 24 1 | 25 1 | 26 1 | 27 1 | 28 | 29 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

いわき市平赤井字田町49

TEL 0246-25-2897

FAX 0246-25-2899