出来事

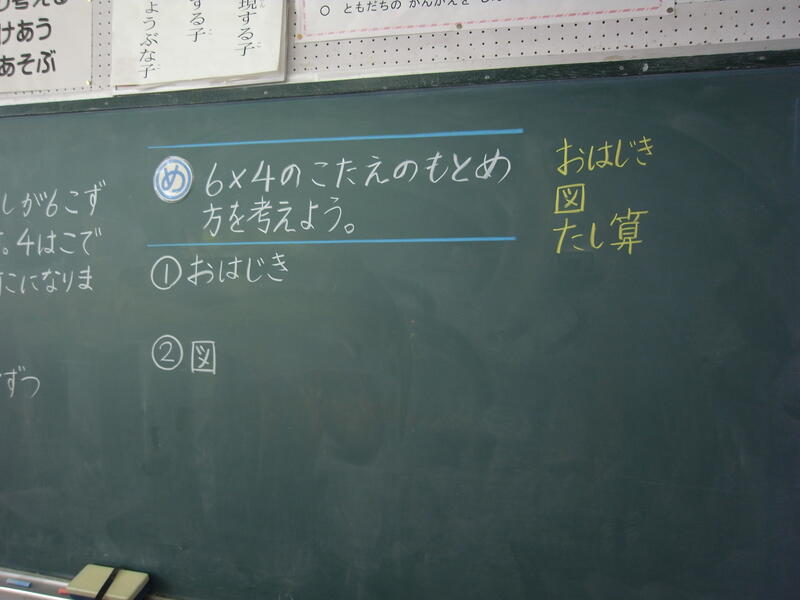

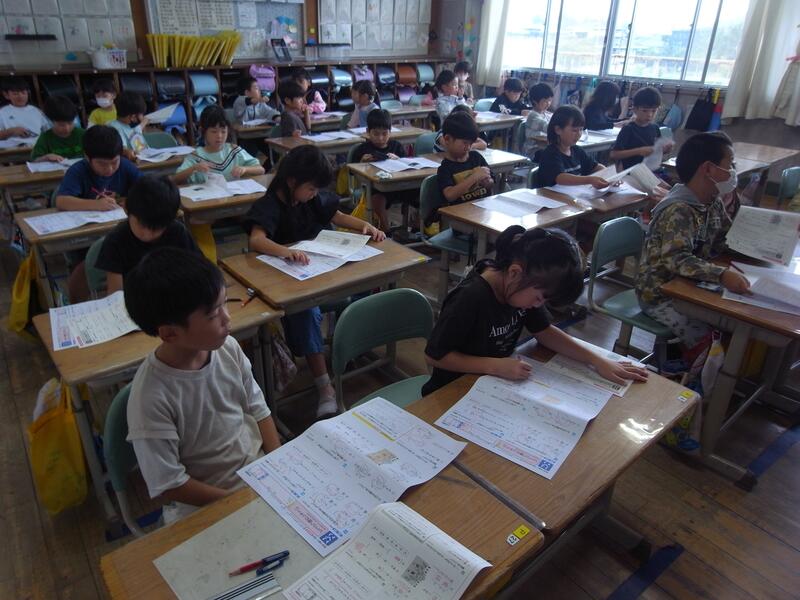

10月13日 具体物から図へ、そして数の式へ

2年生の算数の時間の様子です。かけ算の学習ですが、答えを出すことが目的ではなく、めあては「こたえのもとめ方を考えること」です。

子供たちは3つの方法で考えます。

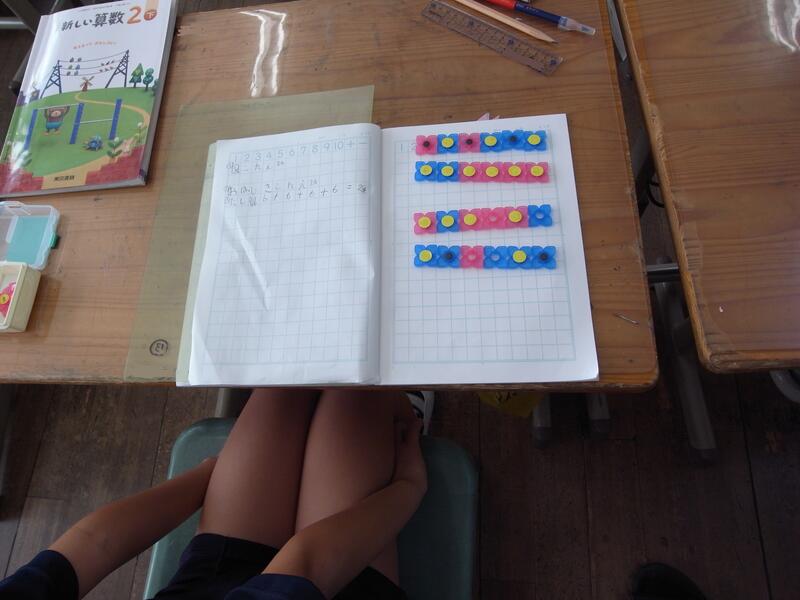

①おはじきを使って

②図に描いて

③たし算で

一つの方法で答えが分かった人も、ほかの方法でも試しています。

みんなで求め方を確認していきますが、おはじきの並べ方だって適当に流すことはしません。

6つをひとまとめにし、ほかの組とは離すことで、「4×6」ではなく、「6×4」であることが分かりやすくなることを確認しました。並べ方が縦横で違っていても「6個をひとまとめにする」ことは共通しています。

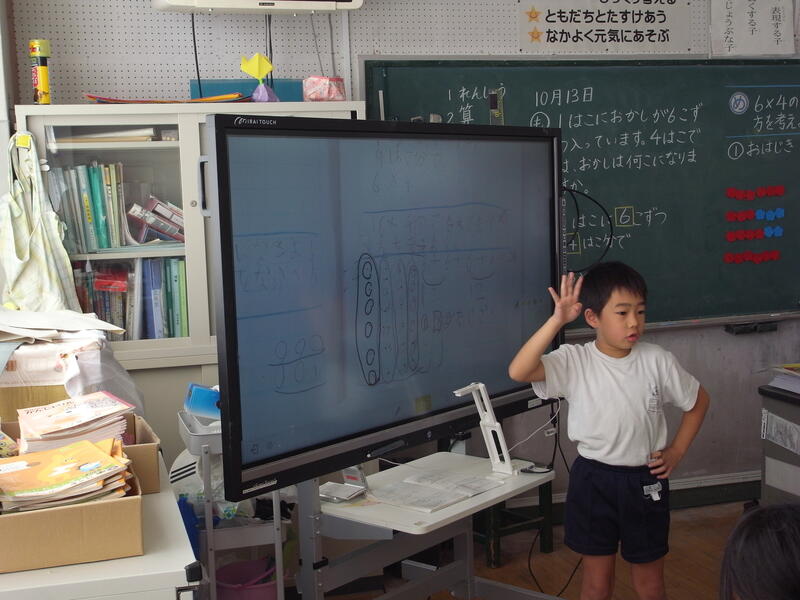

次は図で考えた人の発表です。

発表を聞いていた友達から「丸をくっつけてかいたら分かりにくいから、隣の列と離したほうがいい」との意見がありました。さっき学んだことを生かした発言です。

これに対して・・・

「丸をくっつけて描いても、これは図だから、6つを丸で囲んでひとまとめにできる」ことを説明しました。おはじきで列を離したのは、ひとまとまりを分かりやすくするため。図なら書きこみができるため、離す必要はありません。なるほど納得です。

最終的な答えは同じだとしても、その答えを導き出す過程を大事に扱うことで、数学的な思考力を深めることができます。低学年のこれらの活動はとても大切な時間なのでありました。

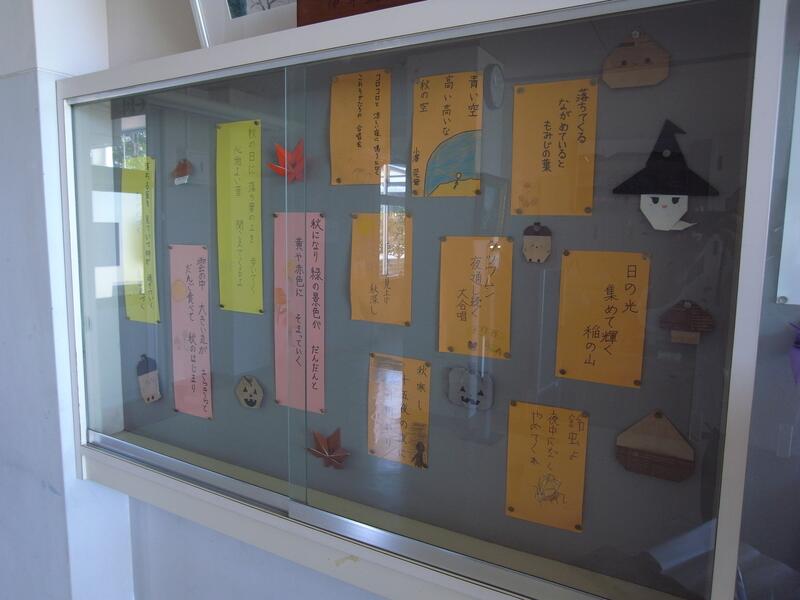

10月12日 秋を探して

もうすっかり秋です。校舎内の掲示物も秋一色です。

4年生が田植えをした苗もこんなに大きく育ちました。

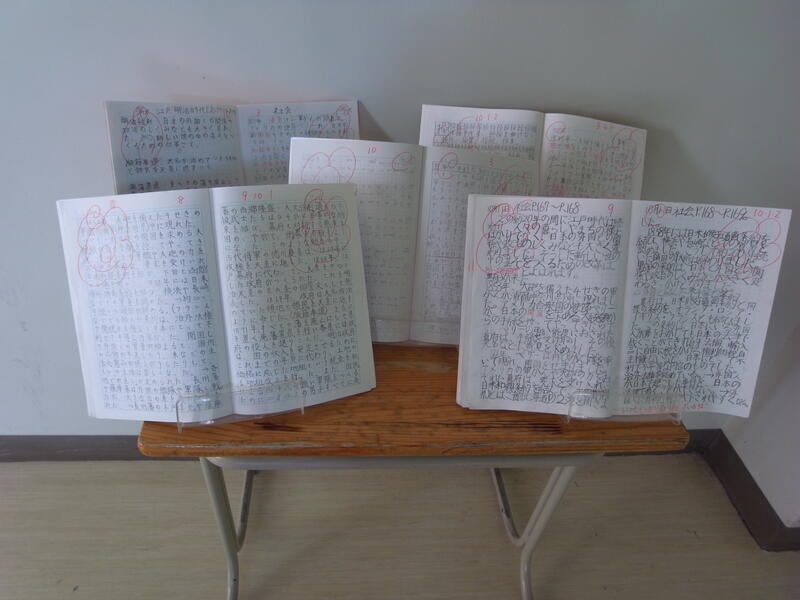

6年生のフロアには自主学習を頑張っている人のノートも展示してありました。

話題は変わって2年生

カスタネットでリズム打ちをしています。自分でリズムを作ることにも挑戦しました。みんなのびのびと音楽を楽しんでいます。

10月11日 おいしい弁当で楽しい食事

今日は弁当の日でした。

どの教室も、いつも以上に明るい雰囲気で楽しい食事となりました。

今日もおうちの方に感謝をしつつ、みんなでおいしいお弁当をいただきました。

ごちそうさまでした!

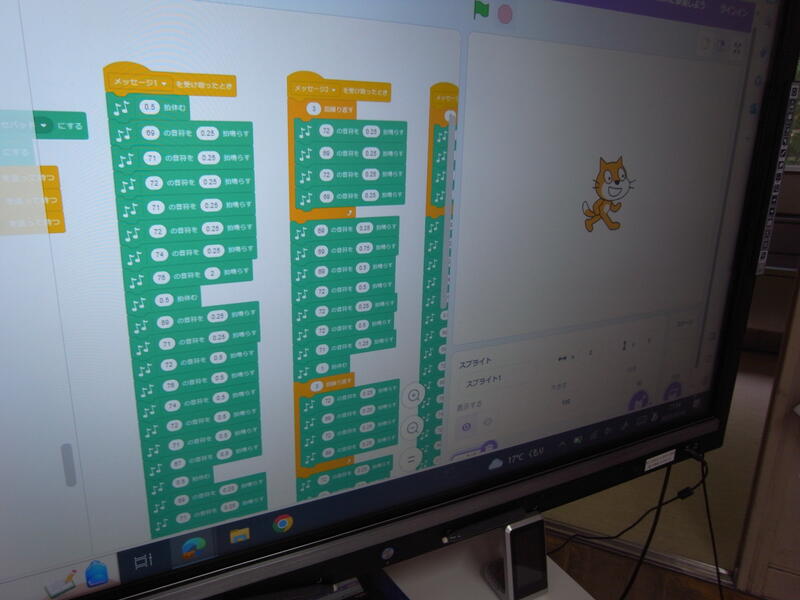

10月10日 トライ・アンド・エラー

令和5年度現在、本校には週に一度のペースで「ICTサポーター」なる方が支援に来てくださいます。タブレット端末の操作についてやデジタル教材を活用した授業そのものについて支援をしてくださる非常にありがたい存在です。

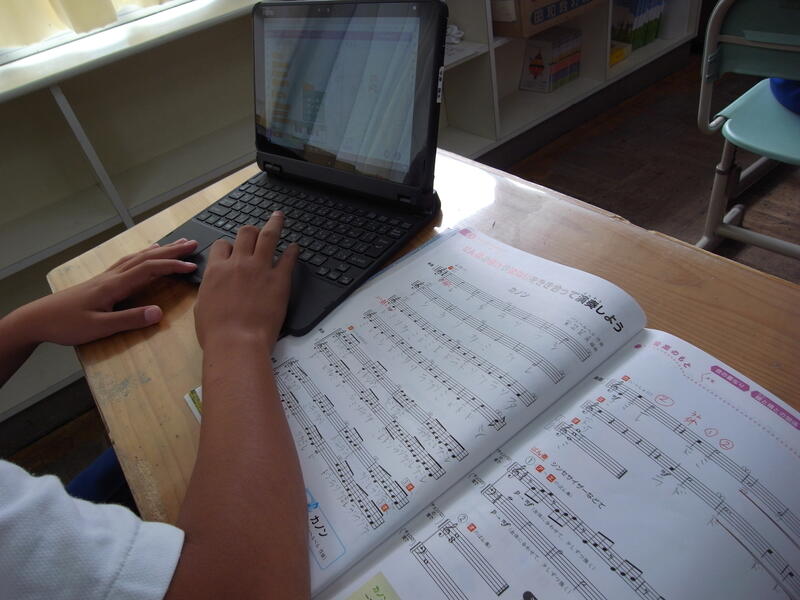

今日は6年生がプログラミングに取り組みました。今回のミッションは「音楽を奏でる」です。

「scratch」というアプリケーションソフトを使ってプログラミングを行いますが、キャラクターを操作するのではなく、今回は音を鳴らすのが目的。音色や音階を指定したり、音の長さを指定したりします。四分音符や八分音符、休符などを数学的に理解し、プログラミング言語(のようなもの)に置き換える・・・。なかなか手ごわそうですが、子供たちは「トライ・アンド・エラー」を繰り返し、だんだんと形にしていきます。

試しの活動を除き、「この通りプログラミングしてごらん」と提示することはありません。

まずは各々のしたいことをさせてみます。失敗したら別の方法も試させてみます。どうしても行き詰った子だけが質問の手を挙げます。コンピュータは命令通りに動くので、思った通りのメロディーが流れないときは、どこかにプログラムの失敗があります。失敗の原因を考え、何度も何度も繰り返しチャレンジする、ここにプログラミングの醍醐味があります。思った通りのプログラミングができたときの達成感は大きなものです。

10月6日 空きようきのへんしん(空き容器の変身)

3年生の図工の時間の様子です。

それぞれが自宅から持ち寄った空き容器に軽量紙粘土をつけて別の何かに生まれ変わらせます。今の紙粘土はフワフワしていてとても軽く、絵の具を練りこむと簡単に色付き粘土やマーブル模様の粘土を作ることもできる優れものです。

子供たちの創意工夫が光ります。

私の子供時代にもこんな紙粘土があったらどんなに楽しかったことか!

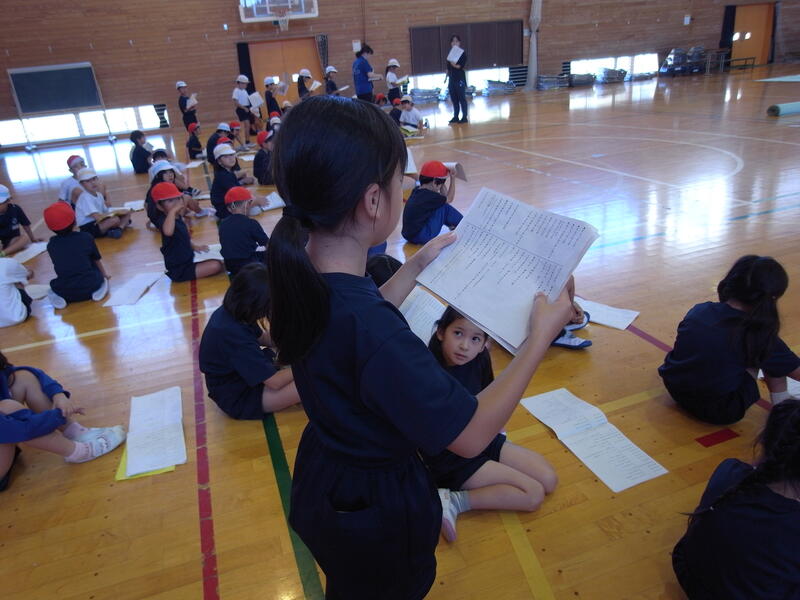

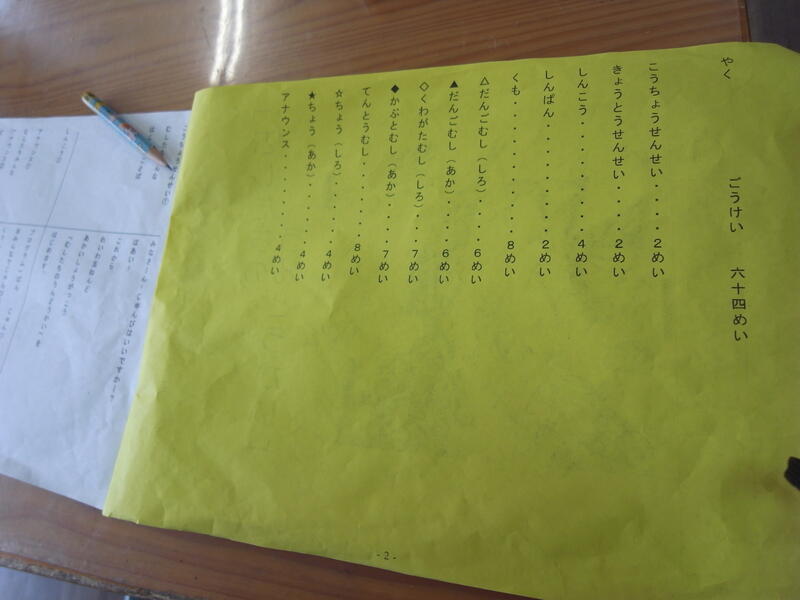

1・2年生は学習発表会の劇の練習をしています。それぞれ配役も決まったので、今日は、せりふの読み合わせです。

かわいさいっぱい、元気いっぱいの劇になりそうです。楽しみです。

10月5日 クラブ活動

今日は4~6年生が楽しみにしているクラブ活動日。いい笑顔がたくさん見られました。

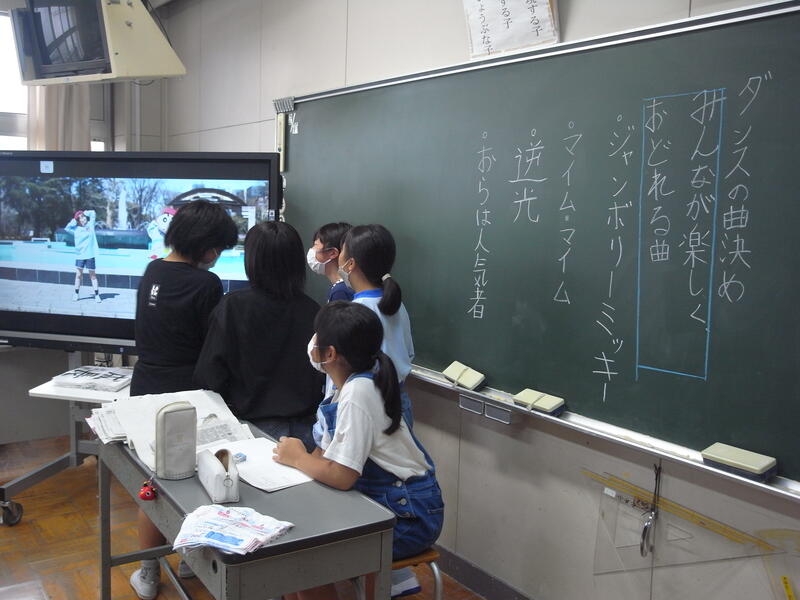

◎音楽・ダンスクラブ

劇チームと合奏チームに分かれて、練習に励んでいました。

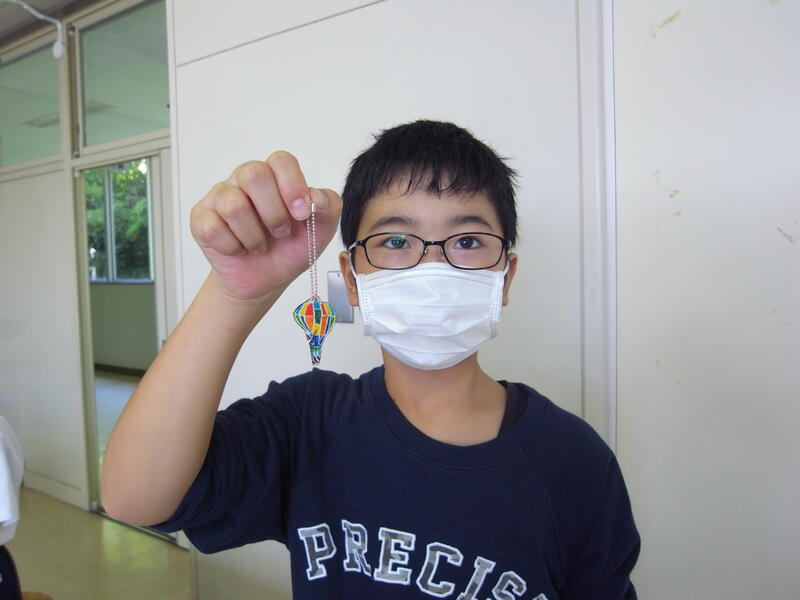

◎ゲーム・工作・イラストクラブ

工作の定番「プラバン」でキーホルダー作りを楽しみました。トースターの中で縮んでいく様子はいつも子供たちをわくわくさせてくれます。

◎スポーツクラブ

「陣取り」て汗を流しました。チームで作戦を立て、声を掛け合いながら競う姿はどこかラグビーワールドカップを想起させます。

◎家庭・理科クラブ

シャボン玉作りをしました。今はストロータイプだけでなく、色々な形状の道具があります。次々とシャボン玉が風に乗って流れていく様子に歓声があがりました。

10月4日 学習発表会の練習スタート

学習発表会に向けた練習が各学年で本格的に始まりました。

今年の学習発表会は「創立150周年記念学習発表会」で、10月28日(土)に本校体育館で行われます。

学年ごとに、これまでに学習したことを生かしながら、見にいらっしゃるご家族の方々を楽しませるべく、内容をブラッシュアップしています。どうぞお楽しみに!

10月3日 クリーン赤井

爽やかな秋晴れの下、「クリーン赤井」が行われました。今回は全学年で校庭の草むしりです。

例年ですともっと早い時期から校庭の除草作業を行っていましたが、今年は記録的な猛暑により、涼しくなるのを待っての実施となりました。そのため、"根強い"草が多く、取り切れないほどになってしまいました。しかし、子供たちはみんな協力的で、力を合わせて頑張ってくれました。

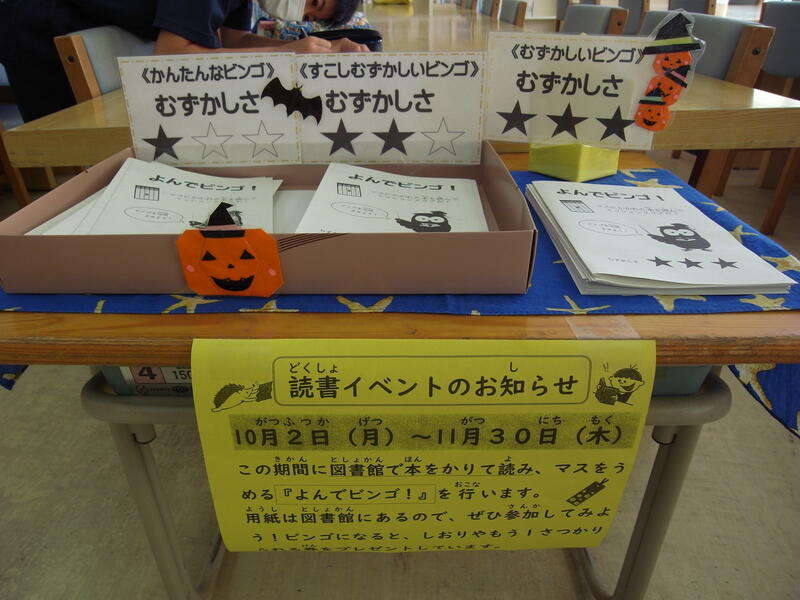

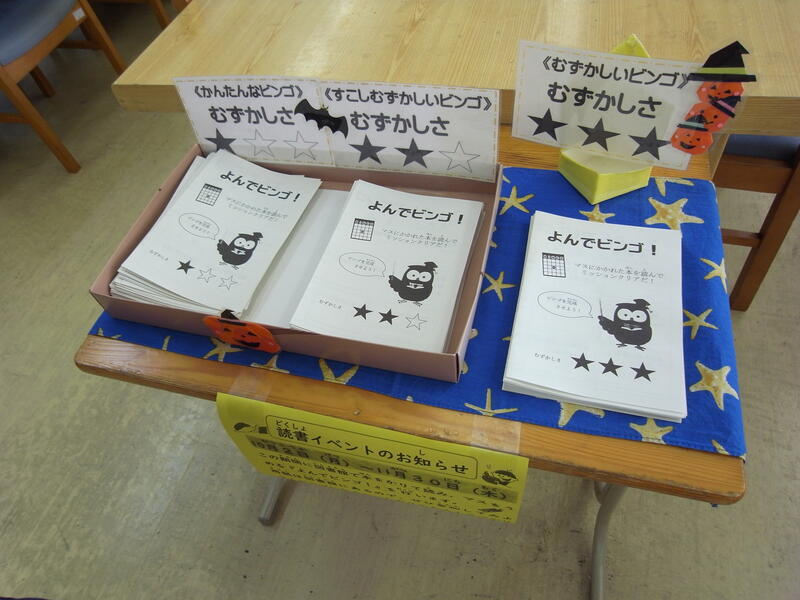

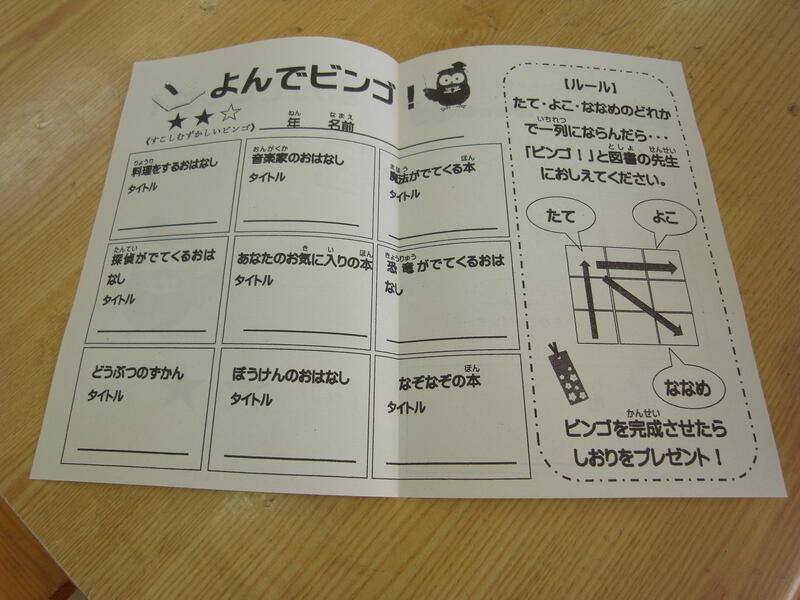

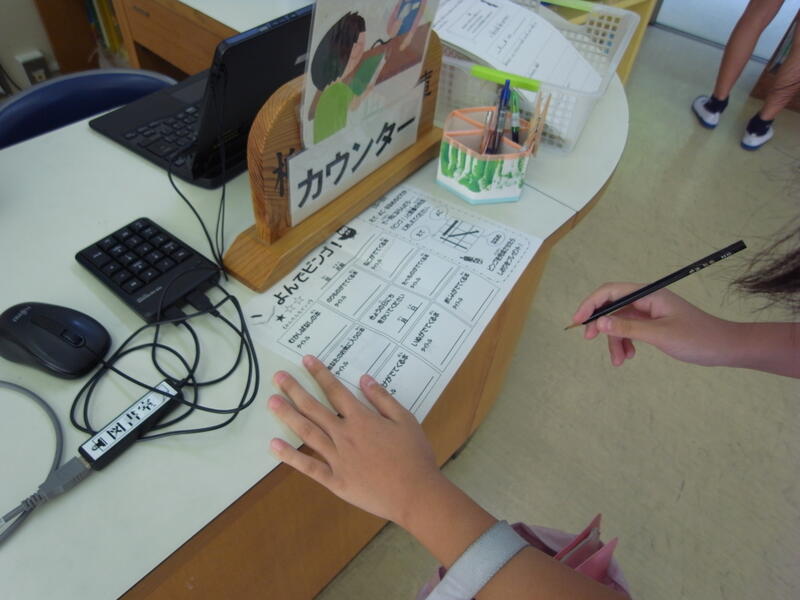

10月2日 読書イベント

大休憩、読書好きの子供たちがいつものように図書館にやってくると、新しいコーナーができていることに気がつきました。

読書イベントの一環として本日開始の新企画「よんでビンゴ」です。

ビンゴを達成したら、素敵なしおりがもらえると知り、子供たちの目が輝きます。

窓を開けると心地よい風が入ってくる、過ごしやすい陽気になりました。読書も外遊びもバランスよく行ってほしいです。この企画は、子供たちが様々なジャンルの本を手に取るよいきっかけとなりそうです。

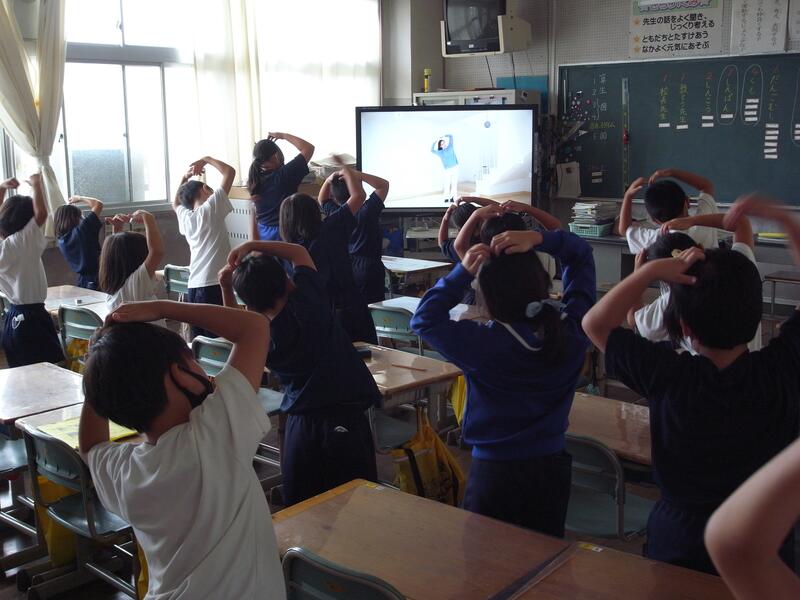

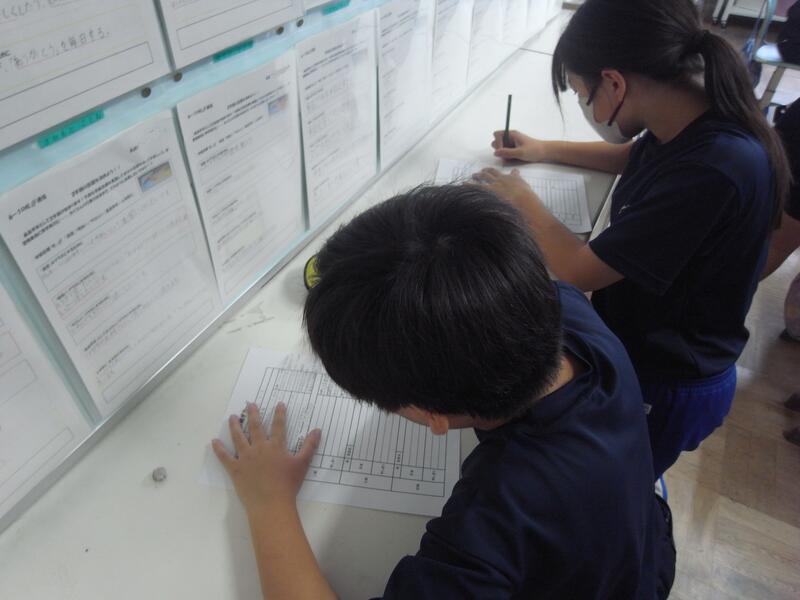

9月27日 赤井っ子タイム

毎週水曜日は一斉清掃を行わない代わりに「赤井っ子タイム」という時間を設けています。先週は短縮日課により行えなかったので、今日は2週間ぶりの「赤井っ子タイム」となりました。

この時間は学級・学年ごとの創意工夫により過ごしています。

ある時は学習内容の補充や学力向上に、

ある時は読書の世界にひたり、

またある時は話し合い活動や親睦会で級友との絆を深める…など、様々な活動が行われています。

学年が上がると、児童が企画したり進行したりする機会も増えていきます。また、6年生(最後の写真)のように、「(清掃場所、清掃当番の交代があるため)掃除当番の引継ぎ」をするなど、上級生としての大事な役割を果たす活動も行われています。

いずれにしても、児童の様々な表情が見られる貴重な時間です。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

26 | 27 2 | 28 1 | 29 1 | 30 2 | 31 1 | 1 |

2 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | 7 2 | 8 |

9 | 10 4 | 11 1 | 12 1 | 13 2 | 14 | 15 |

16 | 17 1 | 18 2 | 19 1 | 20 | 21 | 22 |

23 | 24 1 | 25 1 | 26 1 | 27 1 | 28 | 29 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

いわき市平赤井字田町49

TEL 0246-25-2897

FAX 0246-25-2899