2020年8月の記事一覧

明日から2学期! 元気に登校することを願っています。

いろいろな意味で例年とは違った夏休みが終わり、明日から2学期が始まります。それぞれの学年、個人により目標は様々だと思いますが、ぜひ、実りの多い2学期にしてほしいと思います。

以下は、連絡王でメール連絡した、8月25日(火)の内容です。ご確認ください。

1 熱中症予防のため、当面の間、登下校も含めて学校生活はTシャツ、ハーフパンツとなります。制服を持参する必要はありません。

2 表彰、始業式は、放送により1校時に行います。

3 特別日課により、火曜日の2校時~6校時の授業を行います。

4 「給食のない日」のため、お弁当を忘れずに持参してください。

5 お子さまを通じて、1学期の成績(通知票)をお渡しします。

【夏休み中のできごと】

1 エアコン設置工事が本格的に始まりました。教室に入ると、エアコン本体、操作盤がすべての教室に取り付けられています。いよいよ、涼しい教室で勉強できる・・・? いやいや、まだ室外機と電気関係の工事が残っています。やはり、今年度の稼働は「暖房」からになりそうですね。

2 梅雨の時期の湿気により、多くの教室で床が盛り上がったり、木のパーツが剥がれたりしていました。市教育委員会に連絡したところ、夏休み中に対応していただきました。ありがたいですね。

心肺蘇生法講習会を実施しました

夏季休業日の最終日、午前中は職員会議で新学期に向けての諸協議を行い、午後は職員の心肺蘇生法講習会を行いました。本校では、職員の心肺蘇生法講習会を毎年行っており、胸骨圧迫の方法、AEDの使用方法、エピペンの使用方法を確認しました。万が一の時に必要な知識と技能を忘れないようにするためです。実際にこの処置を行う事案が発生しないことが、もちろん一番大切です。

今年度は、新型コロナウイルス対策のため、3蜜を避けるために3班編成で実施しました。

吹奏楽部が参加した公開録音の様子が放送されます

8月8日にアリオス中劇場で公開収録が行われた「宮川彬良×上野耕平 大人には教えない!未来の吹奏楽マル秘作戦会議」の様子が、8月22日(土)13:00~14:00にFMいわきで放送されます。この日の収録には、平三中の吹奏楽部10名が参加して、楽しいトークや素晴らしい演奏を最前列で堪能しました。当日は感染症予防の観点から入場者数も制限されていましたので、会場に足を運べなかったみなさんもどうぞお聴きください。

※再放送は8月24日(月)20:00~21:00です。インターネットラジオでも聞くことが可能です。

来年1月には再びコンサートでいわきに戻ってくるお二人。またお会いできる日を楽しみにしています!

NPO法人を応援!~日本クリニクラウン協会(大阪市)

感染症予防のために、夏休みといっても遠出ができなかった人も多いはず。しかし、遠くにいる人を応援することはできる!と平三中の生徒が参加しているのが「チャリティー・ムービー・プロジェクト」です。これは40秒~1分程度の動画を制作して全国各地のNPO法人を支援しようという活動で、2年生3名と1年生5名が参加しています。

8月20日(木)には2回目のウェブ会議が行われ、午前中は大阪市の「日本クリニクラウン協会」を応援する2年生が集まりました。

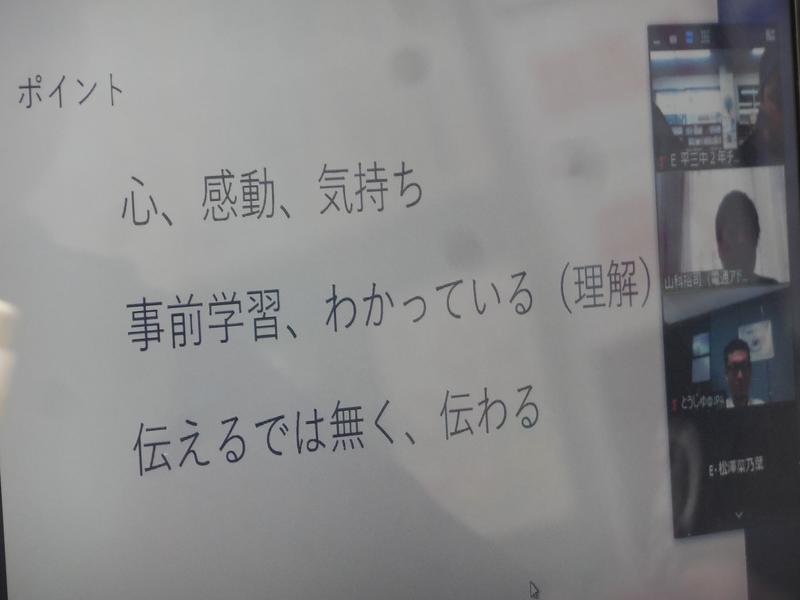

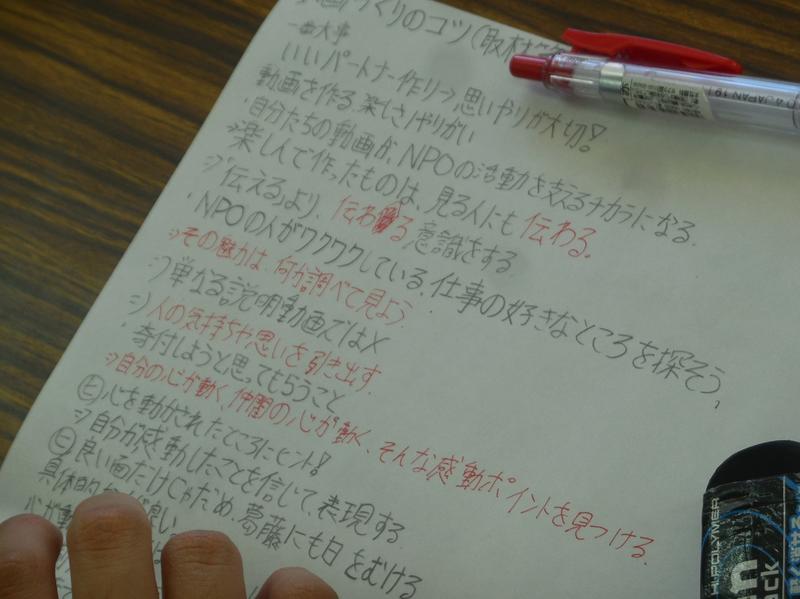

まずは広告代理店の電通の方々から、「伝わる」動画制作のポイントなどについて説明を受けました。実際に仕事として取り組んでいる方々のアドバイスに対して、真剣に耳を傾けたり一生懸命にメモをとる姿が見られます。

そして後半は、支援する日本クリニクラウン協会の方に質問をして、動画制作のヒントを探しました。どのようなメッセージを伝えたいのか、どのような動画にするか…質疑応答を通してアイディアがたくさん湧き上がってきます。

次回のウェブ会議は8月29日(土)。2学期が始まり勉強や部活動に忙しい毎日になりますが、「自分も誰かの役に立ちたい」と手を挙げてくれた生徒たちは、「自分にできる範囲でやれることをやりきる」気持ちで満ちあふれているようです。

NPO法人を応援!~多摩草むらの会(東京都)

日本各地のNPO法人を応援する活動を行っている平三中の生徒たち。8月20日(木)の午後は、「多摩草むらの会」を支援する1年生3名が集まりました。

どのような活動も事前の準備が大切ですが、1年生も前回までの話し合いをまとめたうえで、この日のウェブ会議に臨んでいました。しかも所属する部活動が異なることからウェブ会議に参加するメンバーは毎回同じではありませんが、誰が参加してもチームとして同じ目標に向かって話し合いを進める様子が見られました。

さて、ウェブ会議というと「うまくコミュニケーションがとれない」「自分の気持ちが伝わらない」といった不安もありますが、回を重ねるうちに全国各地の参加者のみなさんと打ち解けていく様子も見られました。新しい生活様式にも生徒たちは自然と順応しているようですね!

〒970-8036

いわき市平谷川瀬字吉野作56-2

TEL 0246-25-2579

FAX 0246-25-2591