出来事

12月13日 少し照れるけどうれしい

国語の時間に取り組み仕上げた作品を互いに見せ合っていました。4年生は詩を作りました。

2年生は物語文を作りました。

自分の作品を人に見せるのは恥ずかしいから苦手、という子ももちろんいますが、「自分の考えや思いを表現すること」と「他者の考えや思いを理解すること」はコミュニケーションのうえで欠かすことのできない力です。友達にコメントをもらい、やっぱりうれしい気持ちになりました。

大休憩の様子です。持久走記録会が終わり、縄跳びに取り組む子が少しずつ増えてきました。

2年生がいろいろな跳び方をしているのを見て、1年生も刺激を受けています。

夏の暑さには困りますが、冬でも心地よく外の活動ができるのはありがたいことです。多くの子が今日も元気に外遊びをしています。

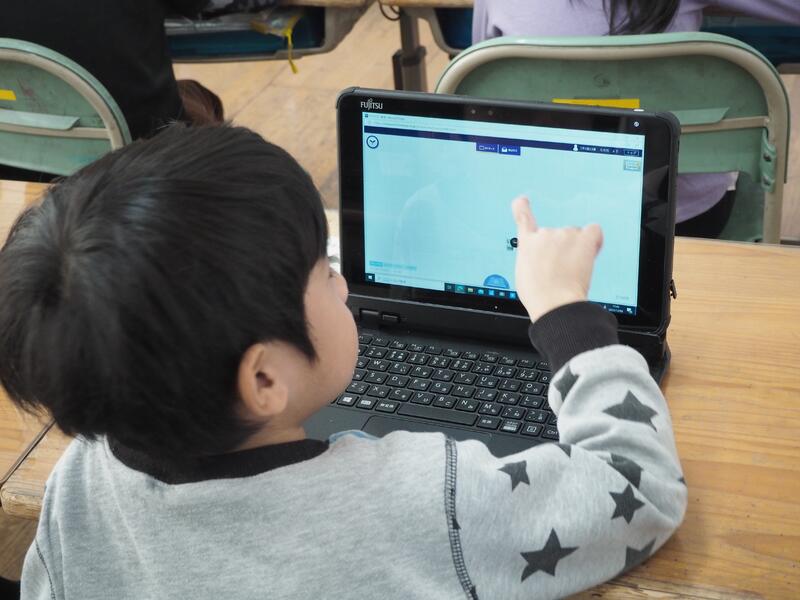

12月12日 マイクロビットでプログラミング(6年生)

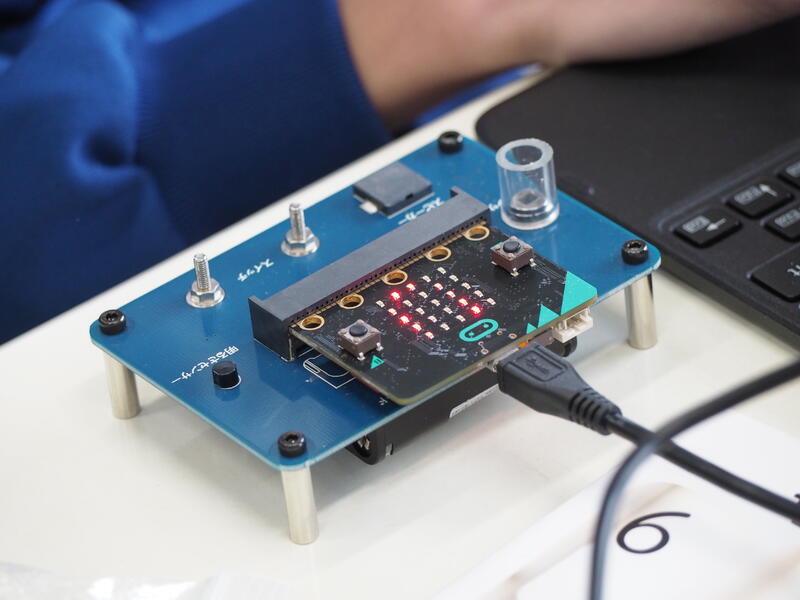

今日は6年生が理科の学習の一環として「プログラミング」に挑みました。使う道具は「マイクロビット」です。

この「マイクロビット」には、ボタンが2つついています。「Aのボタンを押したら~」「Bのボタンを押すと~」などの命令プログラムを実行させることができます。その他、明るさや温度、傾きなどの様々なセンサーが内蔵されていますので、「傾きを数値化して表示する」「温度が○○度になったら音を鳴らす」などの操作も可能です。

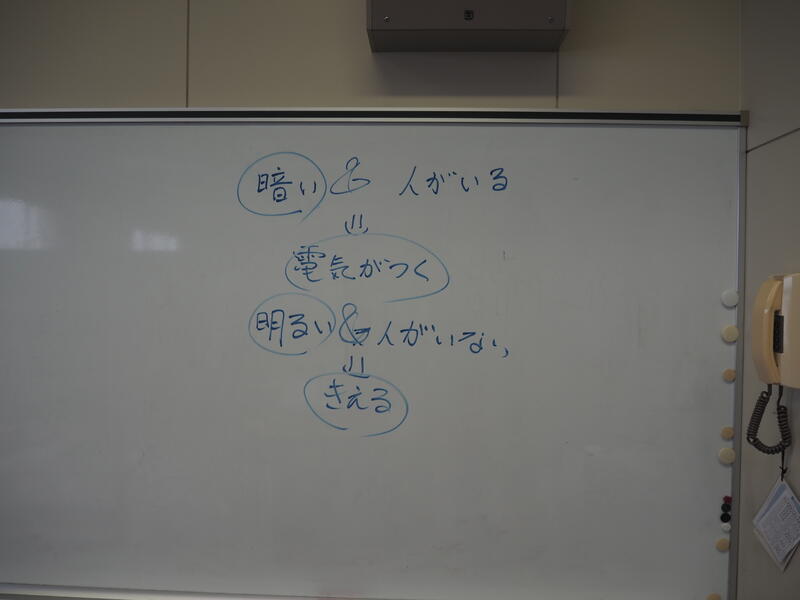

さて、今回の課題は・・・

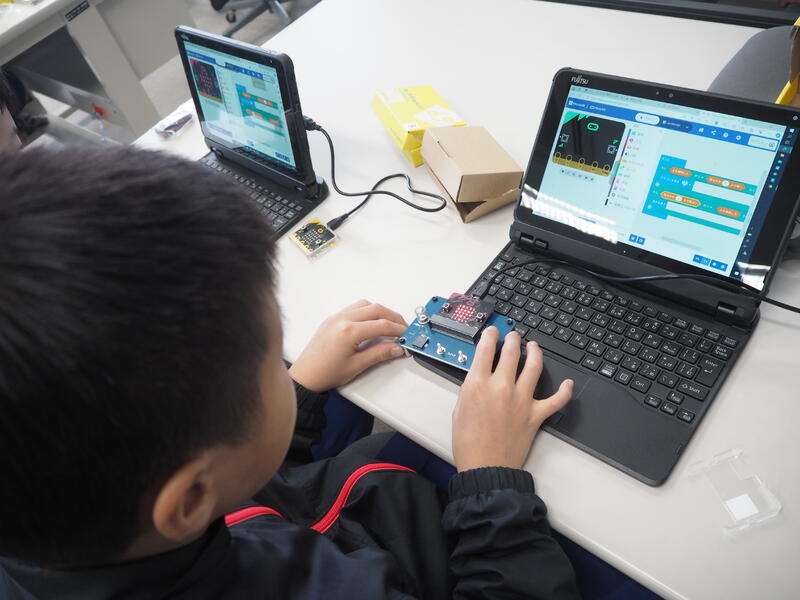

さっそくタブレットを操作してプログラミングを始めます。

タブレットで組んだプログラムを、コードでつないだマイクロビットに送ります。思い通りの動きをするかどうか、ドキドキして見守ります。基本的な説明を除いて、教師からの「○○○のようにプログラミングしなさい」という指示はありません。子供たちが「トライ&エラー」を繰り返しながら成功を目指します。プログラミングに見事成功した子は、思い思いにプログラミングをアレンジしていきます。「○○秒たったら自動で消える」「表示するマークを文字にかえる」「電気をつける代わりに音を鳴らす」など。

一斉授業の中で扱えたプログラムは初歩的なものだけでしたが、興味を持った子は「こんなこともできるかな」「こうするにはどういうプログラムにすればいいだろう」と発想が広がっていきます。「マイクロビット」は遊び感覚でプログラミング的思考力を育てていくことができる優れものでした。

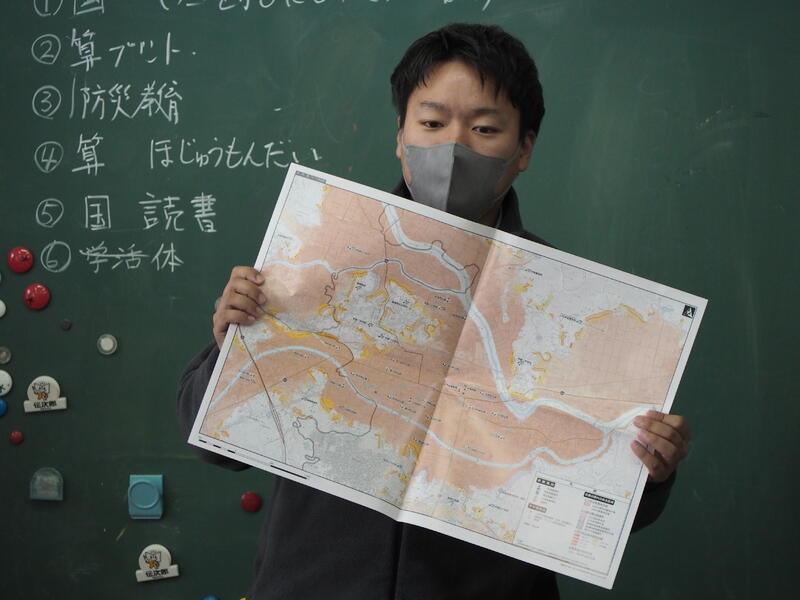

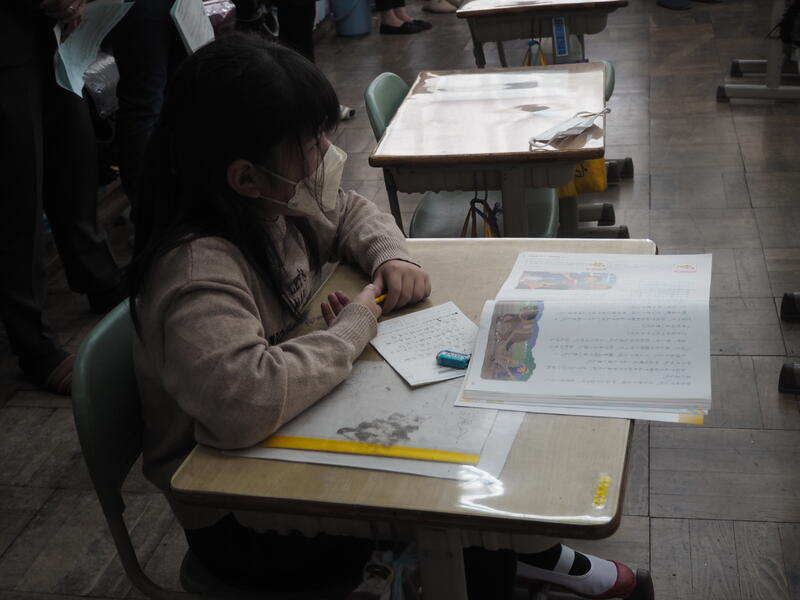

12月11日 防災教室(3年生)

3年生が「防災教室」に参加しました。県の危機管理部からいらした職員の方が講師を務めます。

現在学校に通っている小学生は全て東日本大震災の後に生まれた子たちです。あの震災をはじめ、台風等による豪雨災害で大きな犠牲を払って得た教訓を次の世代に伝えていくことは我々大人の大切な責務です。

VR等も活用された映像資料や講師の先生の話を通して、子供たちは自分や家族の命を守るためにどんな行動をすればよいかを学ぶことができました。自分事として防災・減災を考えるよいきっかけとなりました。

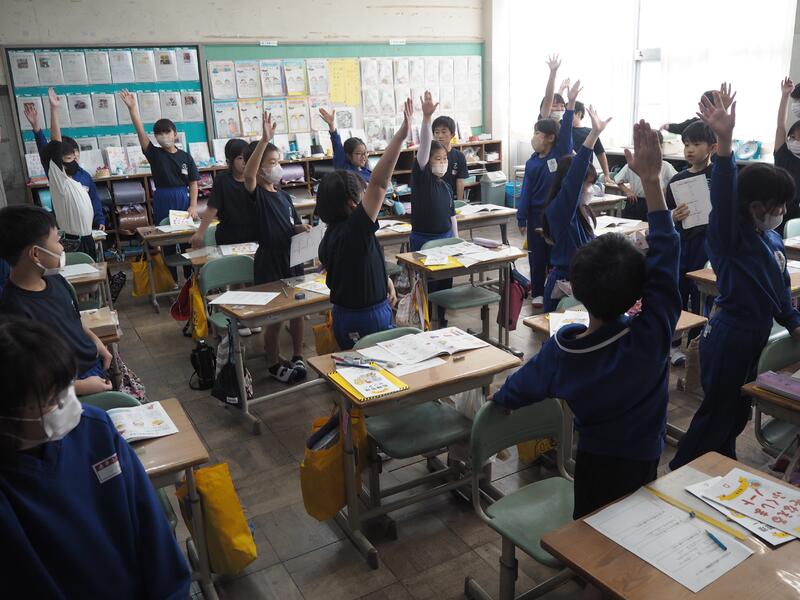

12月8日 授業参観

今日は授業参観日です。

〇あかい1組 「手紙を書こう」

〇1年生 「タブレットになれよう」

〇2年生 「タブレットになれよう」

〇3年1組 道徳

〇3年2組 体育・表現

〇4年1組 保健体育

〇4年2組 算数

〇5年生 書写

〇6年1組 道徳

〇6年2組 算数

今回も多数の保護者さんが参観にいらっしゃいました。懇談会も含め、ご来校ありがとうございました。

本日は学区内で建物火災がありました。季節柄、空気も乾燥していますので、火の元には十分お気を付けください。また、このところ、市内各所で野生動物の目撃例が多数報告されています。サルなどを目撃した場合は、「市役所環境企画課」または最寄りの支所まで連絡してください。

それでは、よい週末をお過ごしください。

12月7日 どんな計算になるのかな(1年生)/走り高跳び(4年生)

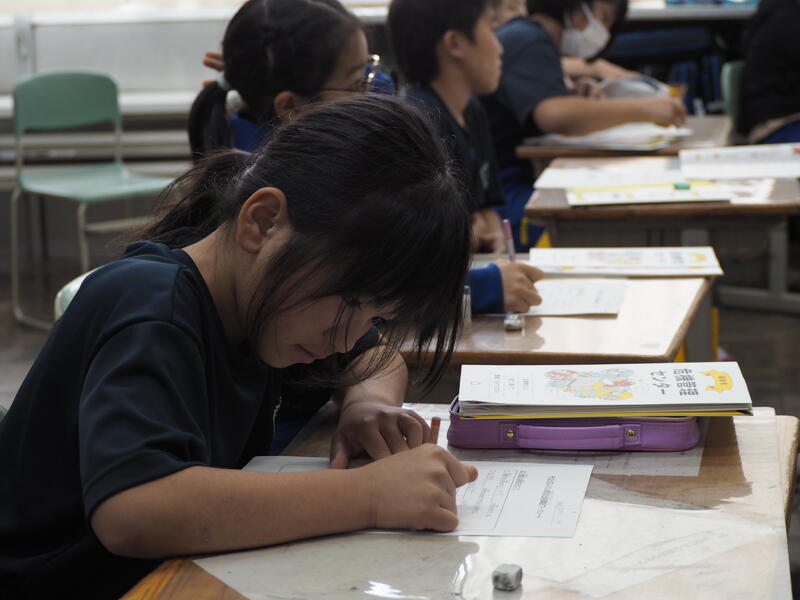

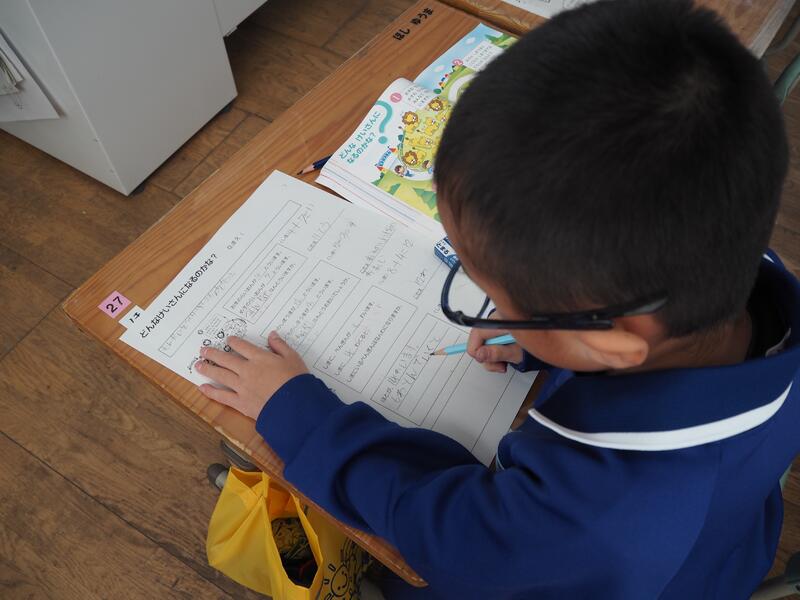

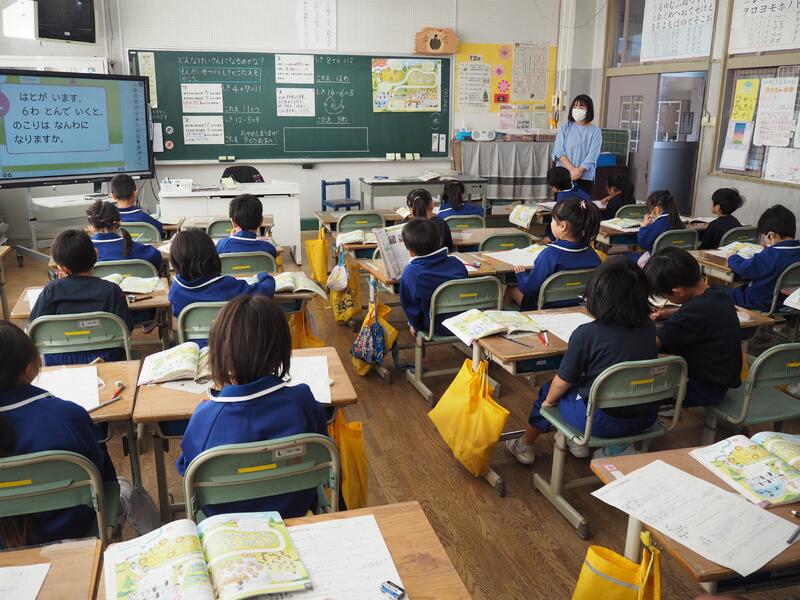

1年生、算数の学習の様子です。

これまで、たし算引き算の学習を進めてきました。今日はお話を読んで、たし算になるのか、引き算になるのかを自分で考えていく学習です。

今日の問題文には数が書いてありません。答えを出すために必要な数を自分で見つけ出さなくてはいけません。教科書の絵とにらめっこしながら式を立てていきます。

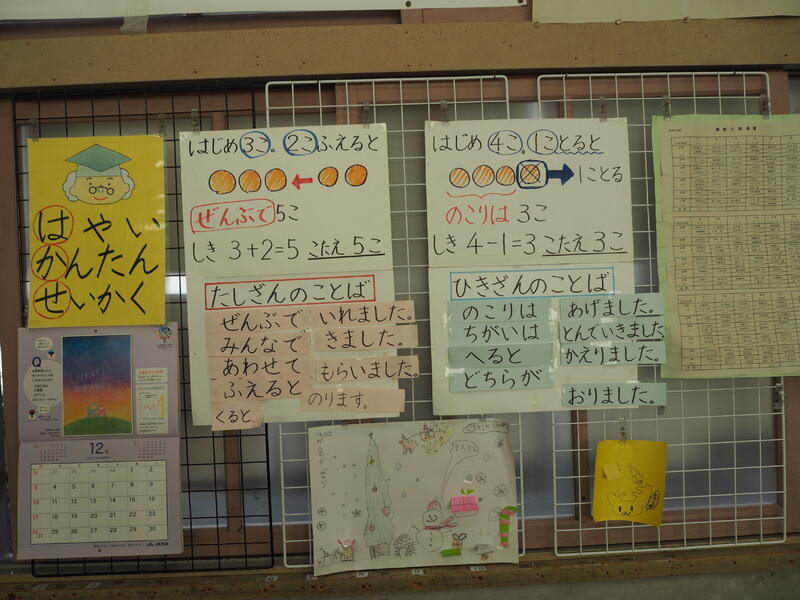

もうひとつ、大事なことがありました。「みんなで」「のこりは」などのことばです。一年生教室では「さんすうのことば」「たしざんのことば」「ひきざんのことば」と呼び、問題文から見つけたら色で印をつけることにしています。

これらのことばをよりどころとして、子供たちは自信をもって式を立て、計算していました。

しかし、機械的にたし算引き算を当てはめていくと落とし穴が。

「ライオンがみんなで8とういます。おすライオンは3とうです。めすライオンはなんとうですか。」

「みかんを2こたべたら、のこりは3こになりました。はじめになんこありましたか。」

などの問題では要注意です。問題文に表されている場面の様子を具体的にイメージできるかどうかも大事な力になってきます。

次の時間はお話の絵を見て、自分で問題文を作る予定です。どんな問題文ができあがるか楽しみです。

4年生は体育で走り高跳びに取り組んでいます。バーの高さの異なるいくつかの場を設け、右から踏み切るか左から踏み切るかなど、自分の体の特性を確認・自覚しながら練習を進めていました。

力強く走り、力強く跳ぶ姿、仲間を励ます姿、たたえる姿があちらこちらで見られました。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

26 | 27 2 | 28 1 | 29 1 | 30 2 | 31 1 | 1 |

2 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | 7 2 | 8 |

9 | 10 4 | 11 1 | 12 1 | 13 2 | 14 | 15 |

16 | 17 1 | 18 2 | 19 1 | 20 | 21 | 22 |

23 | 24 1 | 25 1 | 26 1 | 27 1 | 28 | 29 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

いわき市平赤井字田町49

TEL 0246-25-2897

FAX 0246-25-2899