カテゴリ:今日の出来事

表彰式、今年も頑張りましたね!

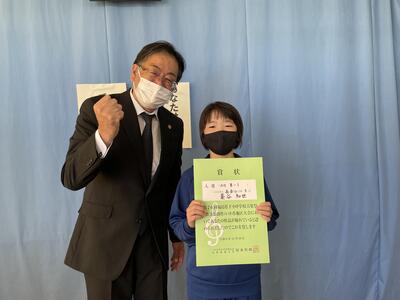

12月21日(水)、3件の表彰を行いました。

1つめは、JA共済福島県小・中学生第66回書道コンクールにおいて3名が受賞しました。半紙の部で4年生が銀賞、条幅の部で5年生が銅賞、6年生が奨励賞をいただきました。

2つめは、JA共済福島県小・中学生第51回交通安全ポスターコンクール、2名が受賞しました。3年生が佳作、2年生が奨励賞をいただきました。

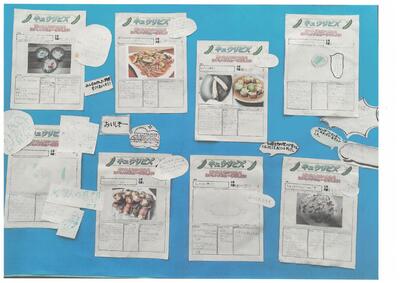

そして3つめは、福島発のキュウリビズ 愛情込めてキュウリ栽培大作戦です。改めて6年生の取組が特別賞・福島放送社長賞を受賞したことを全校生に報告しました。

今回の表彰式の様子も、給食の時間を使って各学級に動画配信しました。毎度のことながら、表彰式の様子をお届けすると校舎中に拍手が響き渡ります。皆さんの頑張りは全校生の励みとなっています。おめでとうございました!

さて、間もなく年越しです。これまでの子どもたちの頑張りから、来年も長倉小学校の子どもたちは大躍進していくこと間違いなし!私たち、引き続き全力で子どもたちを応援して参ります。わくわくしてよい年を迎えましょう!

6年生、特別賞・福島放送社長賞を受賞!

12月20日(火)、福島市のJA福島ビルで行われた福島民報社、県農業同組合中央会、JA全農福島が主催する「福島発のキュウリビズ 愛情込めてキュウリ栽培大作戦!」の表彰式が行われ、代表児童が参加して参りました。雪景色とともに豪華賞品にも驚きましたね!

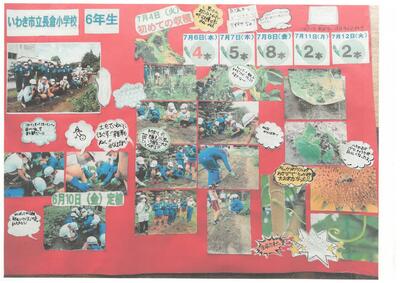

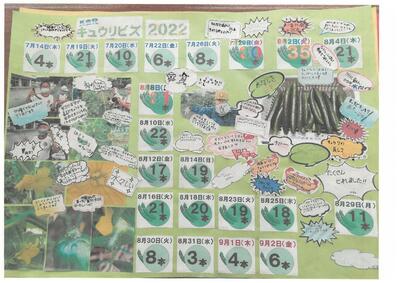

今年度6年生は、食育の一環として、この大作戦にチャレンジしてきました。いただいたキュウリの苗を6月10日(金)に畑に植えてから、毎朝せっせと水やりや草取りを行いました。7月6日(水)に初収穫を迎えて以来、多い日には30本以上の収穫があり、9月までに355本もの収穫に成功しました(本数は、暑い夏の日に先生方が我慢できずに食べてしまったので非公式記録です)。夏休みにキュウリ料理レシピづくりにも取り組み、栽培日誌とともに審査会に応募させていただきました。

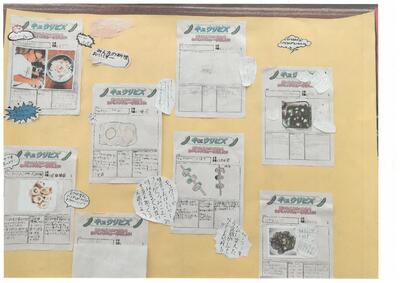

レシピの作成にあたっては、夏休み前にキューピー手作りマヨネーズ教室をオンラインで開催していただきました。その甲斐あってか多彩なレシピが報告され、キュウリの美味しさを堪能する様子やキュウリ嫌いの克服にチャレンジした児童もいて、充実した学習を実践することができました。ご家庭の協力にも改めて感謝いたします。

10月の畑の撤収作業では、どこか寂しげ...。「キュウリちゃんありがとう!」

常磐公民館の今野先生にもご助言いただきました。「このタイミングでちょこっと肥料入れでやっといいみでぇだよ」「鳥よけの金テープ持ってきたがんない」と、相棒のかかしさんとともに子どもたちの学習を支えてくださいました。

表彰式での代表児童「今年は美味しいキュウリを食べることができて嬉しかったです!」「こんなにすごい表彰式に出ることができてみんなにしっかり伝えます!」とのコメント。約半年にわたる6年生のチャレンジ、皆様に感謝感謝の特別賞受賞でございました!

4年生による長倉田んぼ2023、始動!

12月19日(月)、シャキッ!ザクッ!ん?田んぼの方から音がするぞ!と近寄ってみると...。

「今野先生、こんにちは!」と、長倉田んぼの新たな主の4年生が集まって参りました。「おうっ!みんなこんにちは。半袖がぃ、寒ぐねーげ? それじゃぁ今日は田んぼの土を掘り返すからね。空気を土の中に入れてやるの。そうすると微生物によって土の栄養状態がよくなって、美味しいお米が育つからね」と。

すぐにスコップを持ちだし、田起の作業に取りかかりました。「よっしゃー!」と言いつつ、スコップを土に差し入れるところで大苦戦。今野先生の親切丁寧なレクチャーによって徐々にスコップの扱いに慣れていきましたが、早速お米作りの大変さを実感することとなりました。

翌20日(火)も田起の続きを実行。肥料を少し入れて「さぁ今日も頑張りましょう!」と。昨日よりも要領よく、せっせと作業を進めることができました。担任の先生が一番上手だったりしてね。

作業の後、ため池にて。「疲れたー!」「腰が痛い!」と言いながら、笑顔いっぱいで長靴を洗う子どもたち。今野先生より「今年の5年生は沢山のお米を収穫することができたんだ。みんなも時々田んぼをのぞいて見てくださいね」とのお声かけ。肌寒い一日でしたが、ここだけはほっこりとした雰囲気、素敵な時間を共有させていただきました。

年の瀬ではありますが、長倉田んぼ2023チャレンジ、スタートでございます!

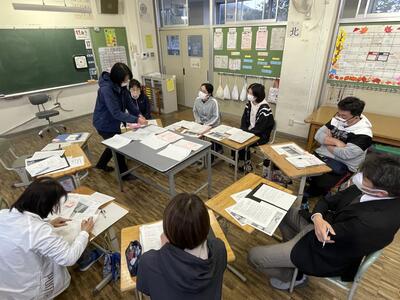

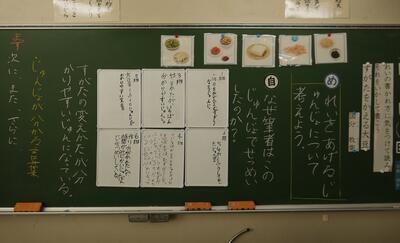

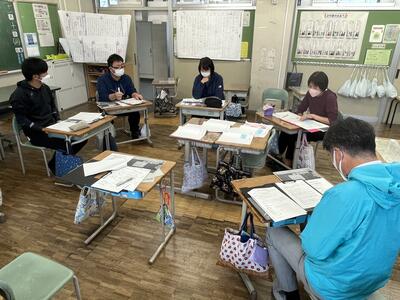

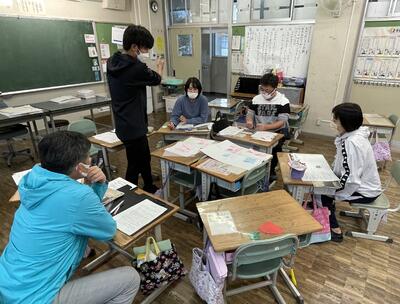

よりよい授業を探究!校内研修会その10

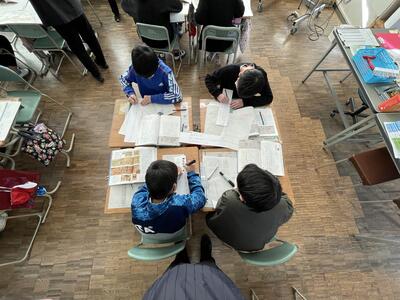

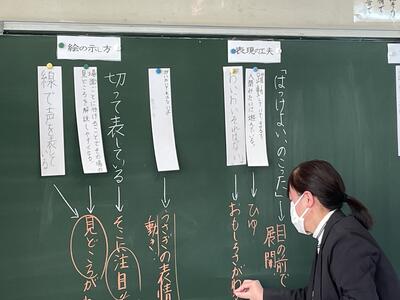

12月初旬のことになります。6年1組にて国語科の校内授業研究会を行いました。教科書の「鳥獣戯画を読む」を取り上げ、「筆者である高畑勲さんが、自分の見方を読者に伝えるために、どのような工夫をしているか?」をめあてにして授業は進んでいきました。

冒頭、高畑さんの説明の工夫を見出しやすくするために、他の人が書いた説明文が配付され、全員で読み合いました。子どもたち「同じ鳥獣戯画の説明文でも、筆者によって全然違うなぁ」「筆者が何を伝えようとしているかが違うからかも」「文章だけより実際の絵があった方が分かりやすいな」等々のつぶやきが。

その後、改めて高畑さんの説明文の工夫について自分の意見をまとめ、グループで話し合っていきました。グループで1つに絞り込んで短冊に記入しよう!という呼びかけで活動したのですが、子どもたちは、お互いの意見がどれも捨て難くて迷う姿、他のグループにはないオリジナルの意見に絞り込もうとする姿、より深い意見にしようと練り上げる姿等々、熱のこもったグループ活動を展開させていきました。

各グループの意見を全体で共有する場面。自分たちの意見に自信をもつことができたので、お互いの発表に対して「なるほど、それも大事な意見だね!」の声が連発。高畑さんの説明文に仕組まれている工夫を見事に解き明かしていきました。お見事!

この授業の後、子どもたちは、今回の学びを活用して、総合的な学習の時間で探究している発酵食品について実際に説明文を作成していくとのことです。

事後研修では、まず、冒頭の説明文を全員で読み合う場面で披露された「たけのこ読み」が話題となりました。これまでの研修によって、教科書を読み味わうことの大事さを再確認した私たち。どのような手法を用いて子どもたちを授業で扱う教材の世界にどっぷり入り込ませていくか、さらに建設的に話し合いました。

また、全体で意見を共有する場面。担任の先生が各グループの学習状況を丁寧に見取って納得感のあるコーディネートをしていましたが、敢えて代表児童にやらせてみてもよかったのでは?というご意見も。そうすることで代表になった児童は、悩みながらということになるのでしょうが、さらに上質の学習経験を得ることができるのではということです。見事なグループワーク力が育ってきている6年生だからこそ、チャレンジし甲斐がありますね。

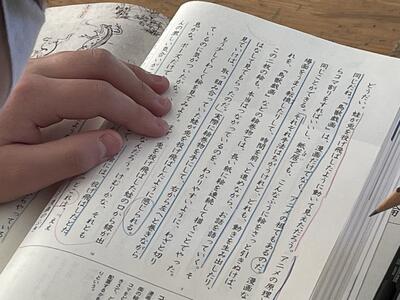

ちなみに、子どもたちの教科書本文には赤線・青線が。1年生の授業研究でも見ることができましたが、文章理解のためのスキルを6年生になっても活用していることを嬉しく思いました。

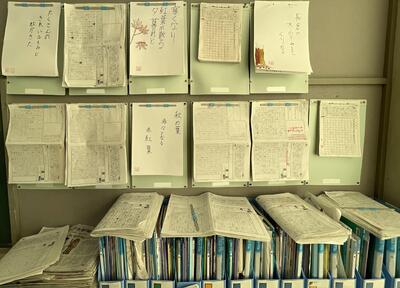

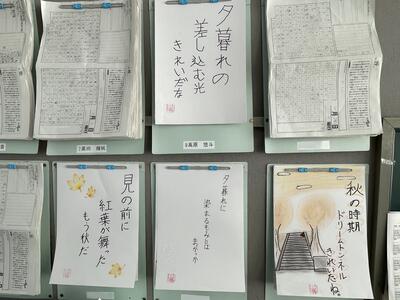

そしてそして6年生の重厚濃密な教室掲示に目を奪われてしまいました!毎朝、新聞記事を読んで意見文を書き綴ってきました。俳句づくりにも継続してチャレンジ!豊かな感性も磨いてきておりました。

継続は力なり!なんですね。国語力をつけさせていきたい!ここまで子どもたちを育てていただいている先生方に改めて感謝感謝なのでございます!

やまなし学級1組、お楽しみ会を開催!

何日も前からみんなで話し合って計画を立て、準備をしてきたお楽しみ会を12月22日(木)に開催しました。

内容は、鬼ごっこ、ドッジボール、たからさがし、ボウリングと盛りだくさん!どのゲームでもみんな勝とうと一生懸命になれたのには理由が...。それは、折り紙で作った景品たち!見事景品をゲットした子どもたちは、こんな素敵な表情を!ちなみに、担任の先生が作った隠れメッセージは大人気で、もらった子どもたちの表情を見て担任の先生もご満悦の様子でした。

そして最後のお楽しみは、フルーツポンチづくり!「ぼく、食べたことなーい!」「どんな味がするんだろう?」と、つくる前からとっても興味津々。一人ひとりにボウルとお玉を渡して、いざ作り始めると、あっという間にフルーツポンチが出来上がりました。ドキドキしながら口に入れると「おいしい~!!」と口々に。

お楽しみ会の時間は、あっという間でしたが、子どもたちの生き生きした表情をたくさん見ることができました。学期末にこういう時間をつくることができてよかったです。今日のことを思い出して、冬休みにもぜひおうちの人と一緒に作ってみてくださいね!

学校薬剤師の堂腰さん、ありがとうございます!

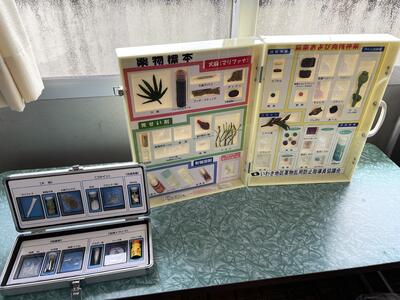

2学期、学校薬剤師の堂腰尚子先生にも大変お世話になりました。まずは11月末に6年生を対象に薬物乱用防止教室を開催してくださいました。動画も交えながら、ルールから外れた目的・方法でのの薬物乱用→素晴らしい働きをする脳や体にダメージ→大切な人を不幸に巻き込む→未来の可能性が...という流れでご説明いただきました。実物もご提示ただき、子どもたちは「これが薬物か!」と率直な感想を述べていました。

途中、「友達から誘われたらどうする?」の問いかけに、分かってはいるけど具体的にどう対応すればよいか迷う様子も。誘いを断る勇気とともに相談窓口を知っておくことも大事と、たくさんの相談機関があることもお話しくださいました。

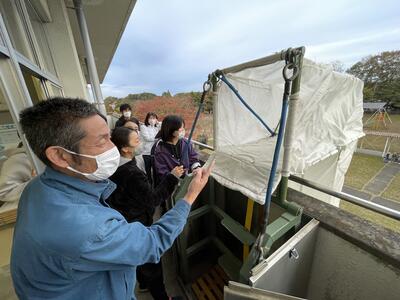

また、12月には照度検査を実施していただきました。本校は校舎が古いが故に、設備面の整備が喫緊の課題と認識していますが、引き続きよりよい学習環境への改善に向けて取り組んで参ります。

薬物乱用防止教室の御礼ということで、6年生は堂腰先生にお礼状をしたためました。学んだことと御礼を自分なりの言葉でしっかりと書いていて、実施してよかったと改めて感じた次第。また、堂腰先生は毎朝の登校時に、子どもたちに元気にあいさつをしてくださっています。そのことに対する御礼も書いてありました。学校は地域の皆様の協力があって成り立っていることを再確認しました。堂腰先生、子どもたちのために引き続きよろしくお願い致します!

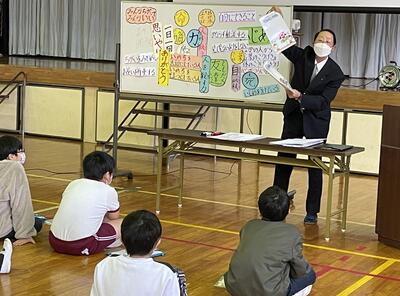

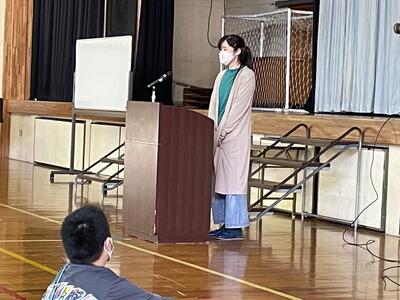

令和4年度、2学期終業式

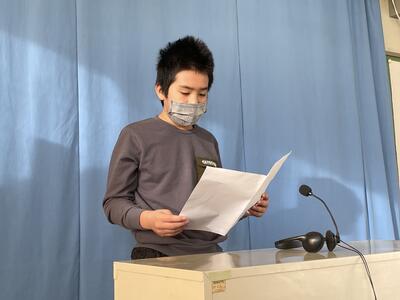

12月23日(金)、2学期の終業式を迎えました。式はオンラインではありましたが、背筋が伸びた美しい姿勢の教頭先生による開式のあいさつからスタートしました。

校長あいさつでは、2学期の各学年の頑張りを紹介し、3学期、そして新年の目標を立て、冬休みのチャレンジをぜひ家族と話してみましょう!と呼びかけました。また、代表児童が作文発表を行いました。

1年生児童は、長小パークをはじめ、アクアマリンふくしまでの見学学習、生活科の秋の学習、持久走記録会を振り返り、次の1年生を上手にむかえたいです!と来年の抱負を述べてくれました。

5年生児童は、宿泊活動での楽しかった思い出や持久走記録会で頑張ったことを述べながら、来年も全力で頑張ります!と力強く話してくれました。

その後、生徒指導主事から冬休みの生活についての具体的なお話があり、養護教諭からは健康面について、健康チェックカレンダーを使って自分で健康管理ができる人となりましょう!と呼びかけがありました。どの学級も姿勢よくお話を聞いている姿、素晴らしいですね!

続いて、全校生で校舎内を大掃除!今日は時間をたっぷりかけて、下駄箱や教室の隅々を。真っ黒になった雑巾を自慢げに披露してくれました。これで新年を気持ちよく迎えることができますね!

そして、いよいよ通知票「あゆみ」の配付。担任の先生、「友達と比較するものではないですよ。1学期と比較して、頑張ったこと、自分のよいところをたくさん見つけて欲しいと願って作成しました。これは課題だなと思ったことは次の目標にして、また一緒に歩んでいきましょう!」。素敵な言葉かけですね。

2学期、そして令和4年の長倉小学校、本当によく頑張りました。子どもたちを支えてくださっているご家族、地域の皆さま、先生方にも改めて感謝致します。よい年を迎えましょう!

やまなし学級、総合作品展入賞おめでとうございます!

やまなし学級は、本校の特別支援学級の名称。やまなし学級の子どもたちは、様々な樹木がそろう本校の森を隅々まで知っていて、季節毎に花や木の実、種、葉っぱ等々を拾い集め、さまざまな作品づくりに用いています。時には、虫さんやハ虫類を教室に招き入れて、みんなで大混乱することもありますが...。今日のやまなし3組、松ぼっくりツリーづくりを頑張り、学期末恒例のお楽しみ会をにぎやかに開催しています。

さて、今年もいわき地区特別支援教育研究会主催による総合作品展が開催され、やまなし学級の子どもたちも日頃の学習の成果を発揮して出展しました。全員が賞をいただきましたので、12月20日(火)に表彰式を行い、一人ひとりに賞状をお渡ししました(集合写真だけになってしまいました。申し訳ございません!)。「やったー!」「ありがとうございます!」との声、これからの励みとして参りましょう!

なお、総合作品展は次の通りwebページが一般公開されております。子どもたちの頑張りをどうぞご覧ください。

一般公開期間

令和5年3月10日(金)まで

こちらをクリック → https://sites.google.com/fcs.ed.jp/r4-iwakishi-sogosakuhinten/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0

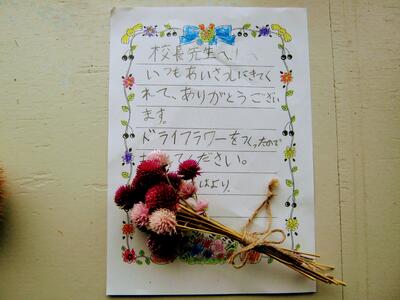

先日、やまなしさんから素敵なプレゼントをいただきました。嬉しい気持ちで学期末を迎えています。こちらこそ、ありがとうございます!自宅に持ち帰って自慢します...。

本日の子どもたちの様子です!

12月21日(水)朝、校門の前に立っていると仕事に向かう方といつものご挨拶を。今日は「子どもたち、いつも以上に元気にあいさつしてくれたわい。冬休みが近いから嬉しいんだっぺね!学校でも元気にやってんのがい?」とのご質問が。ではでは...ということで、本日の3校時から給食にかけての子どもたちの様子、ご紹介して参ります。

まずは低学年の子どもたち。

体育科の授業、校庭ではサッカーW杯に負けない熱い戦いが行われていました。体育館ではドッジボール、審判の先生も思わず体が動いてしまうくらいの全力運動!

算数科の授業ではワークブックで演習問題にチャレンジ!自然と教え合う姿が美しいですね。合格したらタブレットでさらに積み上げていました。やる気満々!

道徳科の授業。「百羽のツル」を読んで、うつくしいものや気高いものについて思いを綴っていました。先生との1対1の対話から新たな気づきが得られている様子が。なかなか鉛筆が進んでいきませんが、それだけ深く考えているのですね、立派です。

こちらの算数科の授業、「▢を使って式をつくる」ことにチャレンジ!文章問題を解き明かしていくための力を鍛えていました。まずはやり方をよく聞いて、それから演習問題にチャレンジ!

同じく算数科の授業、一人ひとりが課題をクリアしようと集中してチャレンジしていました。先生できました!よくできましたね!の声がたくさん聞こえてきました!

続いて高学年。

生活科では学期末恒例の「お楽しみ会」が。自分たちで企画・準備してきて、本日開催とのこと。こちらは泥警(警泥とも言いますね!)を楽しんだ後、もっとみんなが楽しむためには?って反省会をしているシーン。続いて校庭でティーボールへ。黒板には企画内容が盛りだくさん!

図工科では針金を用いたアート作品を製作!ブランコのように揺らしてみては?など、みんなでアイディアを出し合いながら笑顔がたくさん!楽しく活動していました。

算数科では、百分率の問題にチャレンジ!算数的な思考がどんどん鍛えられています。先生の「ぜひできるようになって!」という熱い思いにも応えて、みんなで頑張って!

国語科の授業では電子黒板を使って漢字の学習を...って見えますが、じつは話合いをしていまして、テーマは「サンタクロースが届けてくれるプレゼントは何が嬉しいか?」について熱い議論をしていました!

書写の授業では、習字「あられ」にチャレンジ。半紙に1行3文字書くところがポイントでしょうか。またその3文字が難易度が高くて...。納得がいくまで頑張り抜きました。

本日の給食はこちら。やっぱり鳥唐とゼリーが大人気。意外と味付けのりも好評なんだそうです!

冬休み前の長倉小学校、子どもたちは本日も元気に活動しております!

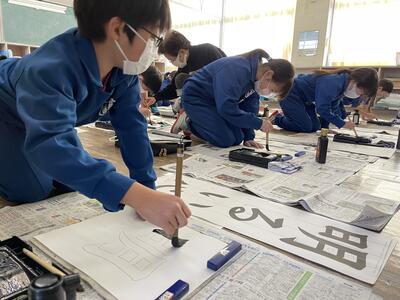

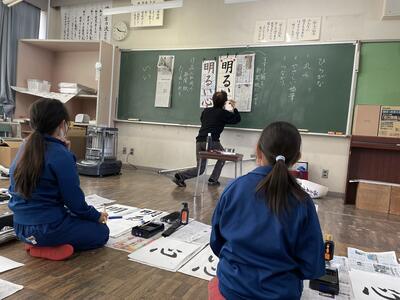

4年生、習字のご指導をいただきました!

12月12日(月)、特別非常勤講師の丹美枝先生が来校し、4年生を対象に、今年の書き初めのお題である「明るい心」の書き方をご教示いただきました。まずは用具の置き方から。いい字を書くためには、無駄な労力を使わないことよ、そのために整理整頓は大事なの!という丹先生の習字に向き合う心構えがしっかりと伝わって参りました。

「ここの四角の大きさを同じにすることが大事よ!」「曲がるときはしっかり留めてね!」「長いけど一気に筆を進めていこう!」という声掛け、私たちも丹先生のご指導の中からここがポイント!というところを聞き逃さないように勉強勉強!

ピリッと張り詰めた雰囲気の中、一画一字を丁寧に書いていく子どもたち。丹先生、説明後、良いところは良い!駄目なところはこうしてみよう!と一人ひとりに丁寧に声を掛けてくださいました。そして、何てことでしょう!子どもたち、見る見る上達していく姿が...。やっぱりその道のプロはすごいんですね!わたしはこのような方々を「魔法使い」と呼んでいますが、丹先生はまさしく魔法を使って子どもたちをどんどん習字の世界に引き込んでいってくださいました。

筆を自在に操るためには姿勢が大事!その姿勢をしっかり整えるためには いい字を書きたい!という思いを継続させることが大事!じつは授業もこの心構えが大事なのよ!

先輩先生の指導力、大変勉強になりました。なお、後日、5年生も丹先生にご教示いただきました。3学期はじめに実施する予定の校内書き初め、今からとっても楽しみになりました!

冬休み前、最後の一週間がスタート!

12月19日(月)、毎朝、牛乳を運んできてくれるトラックを見ると...。積もってました、雪です。

それでも時間通りに到着するドライバーさんは流石プロです!そこに、朝のランニングへ行こうと昇降口を出てきた子どもたち。トラックを見て「おーっ!雪だ、雪だよ」と大喜び。って、あなたの服装を見ると、どうもミスマッチのような気がしないでもないのですが...。

「風邪ひかないようにな!」の声には平然と「大丈夫、大丈夫」と答えておりました。トラックの運転手さん曰く「中通りは10cmは積もっているから今夜は道路が凍って心配だね」とのこと。こちら快晴なのに、改めて福島県の天気の奥深さを実感しました。

大休憩には氷を求めてさまよう3年生!長倉田んぼ横のため池を囲んで、「冷てぇ~!」「巨大なガラスだぜ!」「割ってみっけ?」とか言いながら氷と戯れておりました。冬は冬で、本校の恵まれた自然環境を楽しんでいます。

さて、学校は今週23日(金)に2学期の終業式を迎え、冬休みとなります。サンタさんがやってくる日も もう間近。ラストスパート、頑張りましょう!

第3回校外子ども会を開催しました!

12月16日(金)、縦割り登校班のメンバーで構成している校外子ども会を開きました。

まずは、各会場となる教室への移動。高学年の班長さんは1年生教室を訪問してお迎えへ。春の子ども会では緊張していた1年生、すっかり高学年のお兄さんお姉さんとも打ち解け合い、迎えにきてくれてありがとう!と言わんばかりに喜んで移動しておりました。

会では、やっぱり高学年のお兄さんお姉さんが中心となって、2学期の登校状況の反省、そして地域の危険箇所や冬休みの生活の仕方について確認しました。上級生にとっては、毎年同じことを聞いているなぁ!と思うかも知れませんが、1年生にとっては初めての冬休みでもあります。大事なことは何度確認しても損はないですよ!

担当の先生の講話では、それぞれの先生方がこれまで経験してきた「これは危なかった!」「これは大騒ぎになった!」ということも含め、改めて命を大事にするお話が聞かれました。

終了後は校庭へ移動し、一斉下校へ!北風が吹いて寒い中ではありましたが、代表児童に合わせて元気に「さようなら!」とあいさつ。今週一週間をやりきった感が大きく伝わってきましたね。

冬休みまで残り一週間、23日(金)の終業式までもうひと頑張りですね。また来週、元気に登校してきてください!

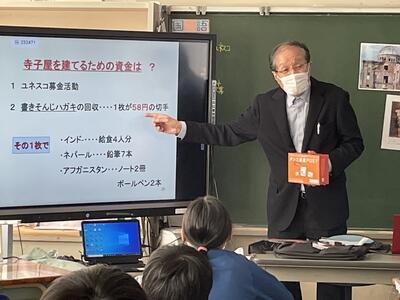

6年生、ユネスコ出前授業を開催!

12月2日(金)のことになります。常磐公民館とのパートナーシップ事業として、ユネスコ出前授業を開催しました。講師は、いわきユネスコ協会の渡邊隆先生と今野克博先生。以下、授業の中で先生方と子どもたちが対話したテーマも含めてのご紹介。

まず、渡邊先生より「世界の平和とユネスコ活動」についてご講義いただきました。冒頭「77年前まで、日本は戦争をしていた」の話には、子どもたちから「今も戦争をしている国がある」の反応が。【広島市の原爆ドームが世界遺産になっている理由は?】を考える中で、広島平和記念資料館を訪れたことがある児童から「怖かった!」と率直な感想が述べられるなど、対話を通じて平和を維持していくことの必要性を再確認しました。

また、国連のユネスコやユニセフの学習では、「ふだんから世界に目を向けていて立派だね」とお褒めの言葉をいただきながら、さらに具体的な活動目的と内容を学習していきました。その中で【「読み書きできない非識字者→だからよい仕事につけない→だから貧しい」という貧困のサイクルを断ち切るためにはどうしたらよいか?】【世界に1,154ある世界遺産を学ぶことはなぜ大切なのか?】という問い。私たち大人も大変勉強になる内容でございました。

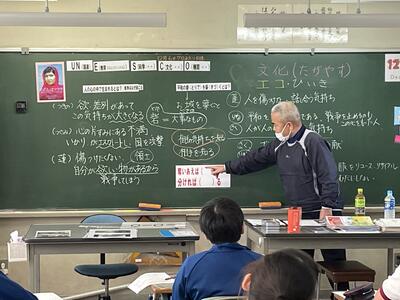

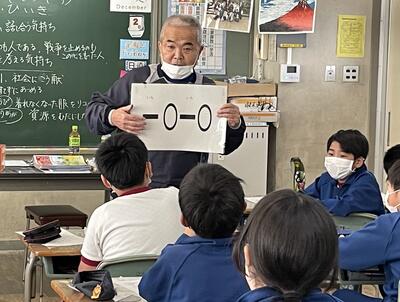

今野先生のご講義では、ユネスコ憲章前文にある【「戦争は人の心の中で生まれる」とはどういうことか?】【「人の心の中に平和の砦を築く」とはどういうことか?】という問いで、私たち一人ひとりがどんなことを心がけて生活していけばよいか、意見を出し合いました。

終末段階では、担任の先生から「青くてきれいな海 この海は どんな景色を見たのだろうか...」から始まる沖縄県の小学6年生が書いた作文が紹介されました。77年前に戦場となった地元・ふるさとの惨状に思いを馳せ、今のこの幸せがいつまでも続きますように...、との思いを綴った作品です。子どもたちも目をつむって思いを寄せました。

作文朗読の後、今野先生が静かにお話しくださいました。「6年生は湯本の一山一家の炭鉱文化を知り、11月に地域のイベントで地域の方と一緒に炭坑節を披露した。それを見ていたある人から『この子たちは地元常磐が大好きになりますよ!』と言われてとっても嬉しかった。そうなんです、地元・ふるさとを好きになり、大事にしていけば、平和はずっと続いていくのです」と。

授業を終えた6年生、平和はじっとしていては続いていかないことを感じ取った模様。自分たちにできることはないか?と何やら作戦会議を始めております。

今回の授業で、今野先生が常磐公民館のコーディネータとなり、平和な世の中を築いていく子どもたちを育てていきたい!という思いが強烈に伝わって参りました。また担任の先生も含めた3名の先生方、子どもたちが幸せな人生を送って欲しいと願い、日々新たな学びを重ねながら活動されていることに敬意を表します。

あっという間の2時間でございました!

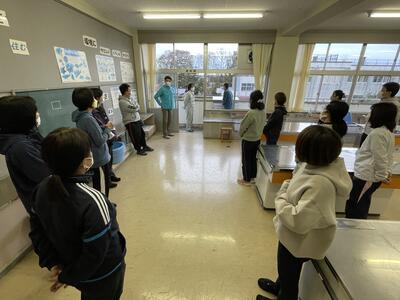

お盆洗い係、ご苦労様です!

12月14日(水)、本校のお昼の空模様です。筋状の雲、強い北風が吹いて肌寒い一日を過ごしております。

そんな寒い日であってもお盆洗いはやらなければ!と、1年生もすっかり自分たちの力だけで活動できるようになりました。頼もしくなりましたね!

その後、3年生に行ってみると、やっぱり協働で黙々と活動し、配膳台にお盆を重ねていました。最後はみんなで慎重に配膳台を教室へ移動させてご苦労様!

4年生はもう終わっていたのですが「やり直しますから!」とのお申し出がありこのポーズ。「水は冷たいでしょ!」と労いの言葉をかけたのですが「ぜーんぜん!へっちゃらです!」とのお返し。元気をいただきました!

さて、今日の給食に登場したのは、笹?竹?にくるまれ、紐で縛られたこちらのお料理。

紐解いて、コロコロコロと転がして、中から出てきた茶色いご飯に思わず声を出してびっくりする様子もありましたが、美味しくいただきました。

中華ちまきは、一つひとつ手で巻いて調理したのでしょうか? 寒い日が続きますが、子どもたちに様々なお料理を味わって元気に過ごして欲しいという給食調理場の皆さんの思いが伝わって参りました。本日もご馳走さまでした!

ながくらの鼓笛、ただいま引き継ぎ中です!

12月に入り、6年生が5年生に鼓笛の各パート内容をレクチャーしています。主に大休憩を使い校内のあちこちで夢中になって練習に励んでいるところです。

5日(月)が初めての練習会でした。会を終えた6年生の後ろ姿が何とも印象的でしたね。パート内容を伝えることの難しさを実感しながらも、6年生の方こそしっかりしないとね!って会話が素敵!

8日(木)には、直々にご指導をいただこうと、6年生の授業が終わるのを廊下で待っている5年生の姿も...。先輩から少しでも教えてもらいたいから!という5年生も素晴らしいですね!

9日(金)には5・6年生は体育館で全体練習会を行いました。伝える6年生と受ける5年生の距離も縮まって...。

会を終えてお互い感想を伝え合いました。6年生は「5年生の方が人数が多いから教えるのが大変」と言いながらも「5年生が真剣にやっていて嬉しいです」との言葉も。また「去年私たちに教えてくれた先輩方(現中1年生)は、各パートのやり方だけでなく、長倉小の伝統も教えてくれていたんだなと思っています」とのこと。とっても大事なことに気づきましたね。5年生は「6年生がやさしく教えてくれています」「いろいろな技ができるようになってきて嬉しいです」との声。そして、「もっとしっかりやりたいです!」とのこと。単にやりたい!ではなく、“もっとしっかり”という思い、これもとっても大事なことだと思うのです。

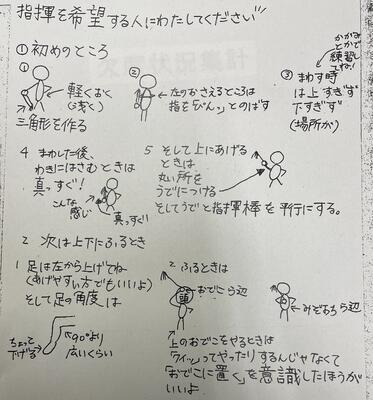

こちらは主指揮の児童が5年生のためにと作成した手順書。わたしは深く感動しております。これを手にした5年生はどんなことを思い、日々の練習にチャレンジしているのでしょう...。

ながくらの鼓笛、ただいま引き継ぎ中です!本校にとっての鼓笛の位置づけ、わたし自身勉強しているところです。

12月12日(月)、元気に過ごして参りましょう!

12月12日(月)、新しい一週間がスタート。美しい紅葉が見えていたドリームトンネルもすっかり冬模様へ。今朝は常磐地区の青少年健全育成市民会議の皆さんによるあいさつ運動の日。霜が降りて寒い中を登校してくる子どもたちを元気づけてくださいました。ありがとうございました。

寒い寒いと言いながら、丈夫な体づくりのために朝から校庭を元気に走る子どもたち。中には半袖短パン姿も...。1年生は朝顔を育てていた植木鉢を再利用して何かの種を植えたご様子。せっせと水やりを。

今週は通常日課で生活して参ります。頭を鍛え、体を鍛え、心を鍛える長倉小、1日1時間を丁寧に過ごして前進して参ります!

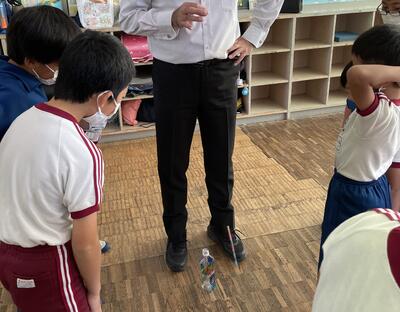

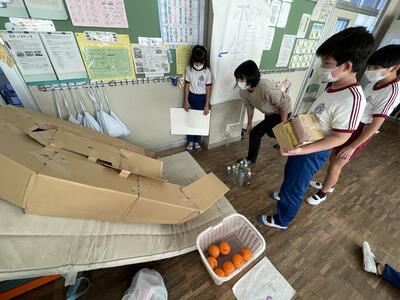

よりよい授業の探究!校内研修会その9

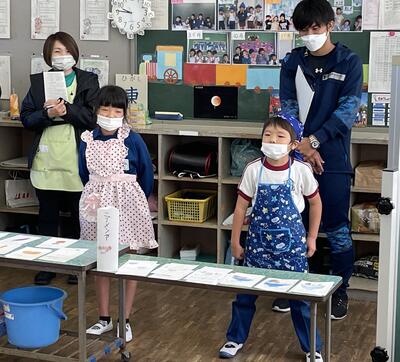

11月16日(水)、国語科の授業研究を特別支援学級で行いました。単元名は「ことばっておもしろいな『もののなまえ』」。物を伝え合うには、一つひとつの名前と全体を表す総称とがあることを学習していきます。例えば、お店で「’魚’をください」と伝えても通じませんが、「’メヒカリ’をください」と言うと会話がつながっていきます。今日は、教科書を通じて習得してきた言葉の知識を日常生活で活用できるようにと、買い物場面でのロールプレイにチャレンジしました。

まずは、掲示してある大きな学習計画表を見て、これまでの学習と本時の位置付けの確認。子どもたちはこれまで準備してきたことをいよいよ発揮し合うんだな!と意欲満々のご様子!

子どもたちはお店の店員さん側と買い物をする側とに分かれて活動していきました。接客時の言葉遣いもすでに学習済み。店員になった子どもたち、まずはお店のPRから。「甘くて美味しい果物をそろえたのでたくさん買ってください」「かわいい洋服をたくさんそろえました!」等々。商品一つひとつを絵と言葉で表現して準備してきていました。中にはローマ字表記にもチャレンジしたものもありましたね。

「それじゃー、勉強してきた言葉を使ってお買い物スタート」ということで、教室内、まずは「いらっしゃませ」「こんにちは」のコミュニケーションが始まっていきました。お店は大繁盛!「ピザパンを1つください」「はい、ピザパン1つですね。ありがとうございました」、「いくらのお寿司を3つください」「いくらを3つどうぞ」という感じ。

意地悪なわたし、八百屋さんで「今は何が美味しい時期ですか?」と質問すると、八百屋さんは「柿です!」と答えてくれました。「じゃー、柿を6つくださいな」と言うと「そんなにたくさんはないです!」とのこと。「ではいくつありますか?」と聞くと「1つだけ」とのお答え。「では、勧めてくれた柿を1つだけください」「はい、1つどうぞ!」ということでおいしそうな柿をゲットいたしました。

数の表し方と丁寧な言葉遣いを意識しながら、教室内のあちこちで店員さんとお客さんの会話が弾んでおりました。途中、店員さんとお客さんの立場を入れ替えて2回目の活動へ。慣れてきたのか参観していた先生方にも「こちらの餃子、焼きたてです。どうですか?」と商品を積極的に売り込む姿も。

授業の最後には本時の活動を振り返り、本時の授業でさらに学習が積み上げることができたことを全員が実感していました。

授業後の研修会。学習計画表を大きく見える化して授業の始まりと終わりで活用していることが、子どもたちに見通しを持たせ、安心して学習することにつながっていたとの見解が。また、店員さんという役割が責任感を育み、一人ひとりが主人公となって授業に取り組んでいたという声も。

そしてこの 黄金のトライアングル! 授業を主導する先生、一人ひとりの状況を見取って立ち回る先生、さりげなく寄り添う支援員さんと、子どもたちの成長でつながる授業者3名の連携もじつにお見事でございました!日々の営みに改めて感謝でございます。

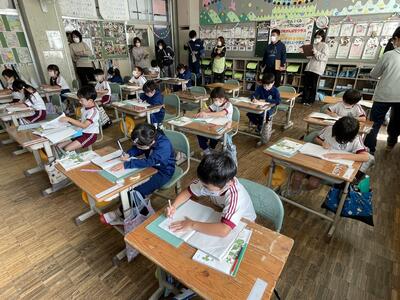

よりよい授業を探究!校内研修会その8

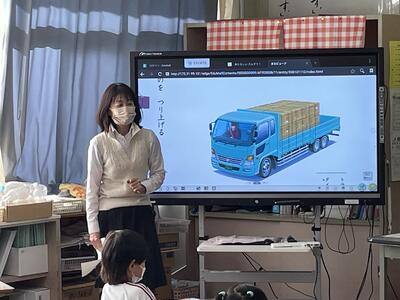

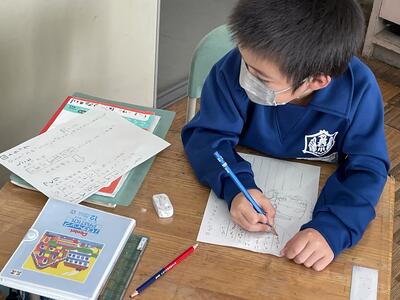

11月中旬のことになります。1年2組にて国語科の校内授業研究会を行いました。教科書の「じどうしゃくらべ」を読んで、「トラックの『しごと』と『つくり』を考えよう」というめあて。「考えよう」は子どもたちからの要望とのこと。「小学生となって、ちゃんとお勉強をしたい!」という意欲の表れ、素晴らしいですね!

全員で教科書の一斉読み。本をしっかり立てて、姿勢をよくして、大きな声で。めあてを意識して、今日の学習箇所を理解し、全員で学習しようという意欲がひしひしと伝わってきました。

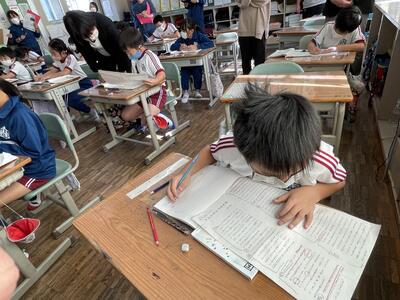

続いて、文章の読み取り。「トラックの仕事」の箇所に赤線、「トラックの造り」の箇所に青線を引く活動へ。前の授業でも同じように赤線・青線を引く活動にチャレンジしたようで、その軌跡が大きく掲示してありました。子どもたちはそれを見てやり方を思い出して確認。「今日は自分一人で線を引くことはできるかな?」「ズバリ!というところに線を引いてみよう!」と、前の時間よりも少しハードルを高くして、自力で学習する方法を身に付けさせようという意図が。そして活動スタート。

先生は、一人ひとりの学習状況を確認。その上で、赤線・青線を引き終えた子どもたちはご近所さんと答え合わせへ。自分が頑張ったことをお友達に教えたくて仕方がない様子。

全員でハンドサインも使いながらしっかり確認!

次に「では、ワークシートにまとめてみましょう!」ということで、トラックの仕事と造りを、なんと指定された文字数で答えましょう!という問題にチャレンジ。こりゃー悪戦苦闘するのでは?という心配をよそに、意外とあっさりと書き込んでいった子どもたち。なるほど、前段階の赤線と青線を引く活動で、大きな自信を持つことができたから、この難題を突破できたのですね。

今日の授業、これで終わりでなかったところもすごいんです!この後、別プリントが準備されていて、「トラックくんになってこたえてみよう!」と、トラックくんから吹き出しが出ていて、トラックの仕事と造りの紹介文を書くという課題へ。これには子どもたち、自分がトラック君になれる!ってことで大喜び。子どもたちの背筋がそれを物語っていますね。

まるで子どもたちの頭の中から言葉があふれ出てきたかのように夢中になって...。何も見ず思いの丈を一気に書き込む姿、赤線・青線を引いた箇所あるいはワークシートを何度も見返して正確性を重視する姿、自分らしい表現を考えすぎちゃって「ぼくはトラックくんだよ」からなかなか鉛筆が進まない姿などなど。今日の授業で学習した成果を存分に発揮したチャレンジ、でもその表現の仕方はオリジナル!一人ひとりが安心して自分を表現する時間が保障されていて、子どもたちは最後まで学習に集中していました。

授業後の研修会。わたし「子どもたちが姿勢よく先生の話をしっかり聞いて、夢中になって勉強していてすごかったです!」と話をしようとしたら、さらによりよい授業にするには?もっと子どもたちのよさを引き出すには?と熱く真剣に延々と議論する先生たち。もう、たじたじでした。子どもたちの頑張り、先生方のたゆまない向上心・探究心、今日も脱帽でございます!

12月6日(火)、初冠雪!

12月6日(火)、本校から見える湯ノ岳や水石山が初冠雪となりました。登校してきた子どもたち、霧?雲?ん?雪だ!と驚いた表情を見せて、どうりで寒いわけだ!と納得した様子。

休み時間のたびに、窓から山々に積もった雪の様子を見て過ごしました。消えないで!もっと降って!もっと積もって!とお願いごとを。

初雪や一二三四五六人!

よりよい授業を探究!校内研修会その7

11月のことになります。国語科の校内授業研究会を3年2組にて行いました。担任は期待の若手教員!扱った単元は「すがたをかえる大豆」で、さまざまに調理される大豆料理が紹介されている説明文です。今日の授業では「筆者はどういう考えをもって大豆料理の説明の順番を決めたのか?」についてみんなで考えていきました。

初めに教科書を音読。担任の先生、多くの先生方が授業を参観していることに緊張した模様。なんと、予定よりも前の箇所で音読を中断!これには子どもたちがすぐに反応、「先生、もう少し先まで読むんですよね!」って。「あらら、ごめんね、ごめんね」。子どもたちと先生の温かな関係性とともに、子どもたちが説明文の世界にしっかり入り込んでいる様子が伝わってきました。<焦るなよ、若手のホープ!>

筆者の考えについて、自分なりの意見を持ち、それを持ち寄ってグループで話し合う場面では、子どもたちはお互いの意見を大事にして、練り上げていく様子が。また、全体で意見交換する場面では、同じ意見であればパー、違う意見であればグー、付け足し等はチョキといったハンドサインを自然と使う姿も見ることができました。<授業の進め方を先輩先生から謙虚に学んできたんだね。いいぞ、若手のホープ!>

「(大豆の)姿の変え方が分かりやすい順になっている」という学習のまとめ。子どもたちの意見が反映されていったまとめとなったので、子どもたちも満足した様子が印象的でしたね。子どもの思考過程である板書、とても分かりやすい!<若手のホープ!なかなかやるじゃないか!>

また、説明する時の「順序を表す接続語(次に、また、さらに等)」について、子どもたちはタブレットを使って演習問題にチャレンジしました。授業後に担任の先生は、「演習問題でタブレットを使ったのは今日が4回目なんです。初めは、タブレットを出し入れする時間が気になっていてなかなかチャレンジできなかったのですが、子どもたちはすぐにパッパッて出し入れできて、もっと早く使わせてあげればよかったと後悔しています。」とコメント。<若手のホープ!「反省的実践家」への道を歩み始めたようだね!>

じつは数日前に、3年1組で、今日と全く同じ箇所の授業研究会を実施していたのであります。つまり若手のホープは、先輩先生の授業を見て学び、2組の子どもたちのためにと授業展開を再構築して今日を迎えたということなのです。今日の授業に込めた思いを、放課後の研修会で語ってくれました。

かの茶人 千利休は「規矩作法 守り尽くして破るとも離るるとても本を忘るな」と述べました。修業に際して、まずは師匠の型を「守る」ところから始まり、徐々に自分に合った型を模索していくことで既存の型を「破る」ことができ、いずれ既存の型に囚われることなく型から「離れ」て自在となることができる、と。私たち教員も同じではないでしょうか。まずは先輩教員にしっかりと学ぶ若手のホープ、今後の成長を期待してますぞ!

表彰式、学業に運動に大活躍!

12月5日(月)、新しい一週間が始まりました。今朝は今年一番の冷え込みだったでしょうか。何よりも健康第一で12月を過ごして参りましょう!

さて、今回は5件の表彰式を行いました。

まず、絵画です。先日のホームページでも紹介しました校内絵を描く会の金賞作品。その中から、第47回いわき児童造形展覧会に出展しまして多くの児童が入賞し、特選を受賞した6名に賞状を伝達しました。学年と作品名は次の通りです。

5年「子ども広場」

4年「ヘチマの楽しい世界」

4年「あわ色 ヘチマ国」

3年「みんなでおよいで楽しいな」

3年「三本の首のきょうりゅうと にじ色の火山」

1年「こどもたちと うみのいきもの」

続いて、音楽です。第76回福島県下小中学校音楽祭(第3部創作)いわき地区大会において、5年生が入選しました。いずれお昼の放送で創作した曲を紹介したいですね。

3つ目は、作文です。夏休みの課題としてホームページでも紹介しましたが、児童作文コンクールでいわき市の代表に選ばれていた2名の作品が、県の審査において、4年生児童が準特選、1年生児童が佳作に入賞しました。「賞状大きいなぁ!」「二人の偉い人のハンコがあるぞ!」と言いながら、満面の笑み!

4つ目は、書道です。税の書道審査において、6年生がいわき法人会長賞と銀賞を受賞しました。記念品としていただいた高級な筆を手に「次は書き初め展、がんばります!」と意欲満々のご様子。

そしてもう一つは、運動です。11月18日(金)に開催した校内持久走記録会で1位の記録を出した12名に賞状と金メダルを!代表して6年生男子にお渡ししました。走ることが大好きな彼、1年生の時から見事6連覇達成!素晴らしいですね。

表彰式の様子は、今回も給食の時間に動画配信して全校生にお伝えし、拍手を送ってお祝をいしています。今週も上を向いて頑張っていく勇気をいただきました。受賞された皆さん、本当におめでとうございます!

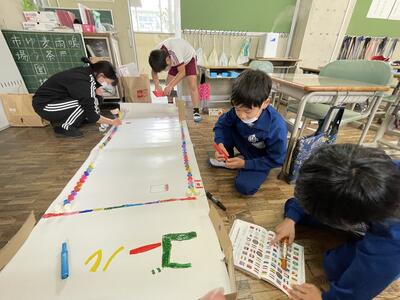

校内を歩いていると、2年生が...。

12月1日(木)のことになります。2年生の教室が楽しそうで入ってみると、生活科の授業で「うごく うごく おたのしみ おもちゃ」を協働作業していました。どうやら、つくったおもちゃを使って1年生と楽しい時間を過ごそう!ということらしいのです。

動く的当てゲーム?とのところでは、的の高さを1年生の身長に合わせて低く設定する様子が。そして「的が小さいから、少し大きくしよう!」と改修作業へ。どのゲームも2年生にとっては唯一の後輩になる1年生が楽しんで欲しいという思いで準備を進めていました。

このゲームは...?こちらのグループは色塗りで話合い。「この色、不思議な色でしょ!1年生、気に入ってくれるかな」「この色とこの色を混ぜるとこうなるからやってみて!」「でもこっちは違う色でいいんじゃない?」「あっ、いいね!」なんて会話も楽しそう。色を混ぜ合わせる楽しさとともに、絵の具パレットの使い方や水を使っての色の薄め方など図工科の要素も盛り込まれていましたね。

こちらのゲーム、何かのレース会場みたい。コース脇に国旗を描いて華やかさを演出しようと本を持ち出して頑張っていました。

気付けばロシアとウクライナの国旗が隣に並んでいて...。詳しくは聞きませんでしたが、子どもながらに気になっているのでしょう。そして茶色を基調とした国旗はカタールですね。まさにサッカーワールドカップ2022。今朝2日(金)早朝のスペイン戦勝利を予感していたのかも...。ブラボー!!

そう言えば、「1年生にはまだ内緒だかんね!絶対言っちゃダメだかんね!」と言われていたことを思い出しました。皆さん、2年生のこのチャレンジ、1年生には内緒!ということでお願いしますね。

さあ、今週も今日で終了です。今日は寒かったですね。本校の紅葉もそろそろ終わりに近づいていますが、そんな季節の移り変わりを感じながら子どもたちは元気に下校していきました。いよいよ12月師走。今年のやり残しがないように、来週も子どもたちとともに全力疾走して参ります!

6年生、人権について考えました!

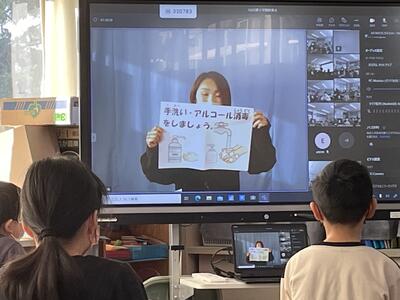

11月22日(火)、6年生は「人権教室」を行いました。内容は2つ。まず「スマホ・ケータイ安全教室」では、NTT安全教室インストラクターの山内理沙先生よりオンラインでスマホ等の携帯情報端末の使い方についてお話をいただきました。

キーワードは「個人情報」「利用時間」「ネット上での言葉づかい」。動画(トラブルの再現ドラマ)を視聴しながらどのようなトラブルが生じる可能性があるのか、対応の仕方は?について、友達との意見交換、山内先生との対話を通じて具体的に学習しました。例えば「どうしたらお互い嫌な気持ちにならずに楽しく利用できるか?」の問い掛けに対して6年生は「自分が嫌と思う言葉はつかわない」「あって話をすればいい」「やっぱり相手を思いやる心が大事」等々の意見が。いわゆるスマホやタブレットは諸刃の剣!便利で楽しい道具であると同時に、人を傷つける道具にもなり得るという自覚を持つことが大事。何のために使うのかを常に確認していくことが大切だと感じました。

続いて、「人権~いじめと言葉、そして、命~」をテーマに、いわき人権擁護委員協議会副会長の磯上正巳先生(元湯本一小校長)よりご講話いただきましたました。「人権は生まれながらにして幸せに生きるための権利」「いじめはなぜだめなのか?」「いじめを受けたら相談を!話せば楽になる」「いじめを知ったら、見て見ぬ振りをしないで」「一つしかない命をどう使えばよいだろうか?」「何かに頑張っている人は命を大切にしている人」といった内容。

途中、「みんながもらって嬉しい言葉は?」の問い掛けに「頑張ってね」「ありがとう」と答えた6年生。「言葉には人の命を途絶えさせてしまう力もあるけれど、人を救う力もある、言葉を大事に使ってほしい!」とお話しくださる場面も。最後には「みんな違ってみんないい。自分にしかないよさ・個性を認め合い、尊重し、思いやっていくこと。それが『人権は守られている』ということになるよ」と、これまでのご経験を踏まえ、分かりやすく丁寧に、かつ熱く語っていただきました。終了後の6年生、磯上先生に今日学んだことを振り返って会話しておりました。

今回は、PTA教養委員会の講演会とタイアップして開催させていただきました。平日にもかかわらず約30名の保護者の皆さまにもご視聴いただきました。準備、運営面でもご協力くださり感謝申し上げます。

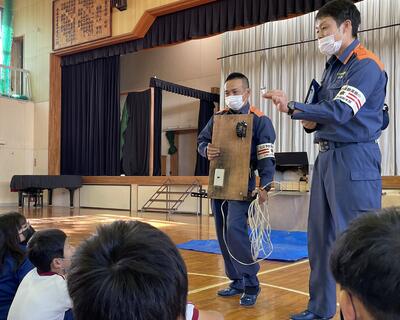

火災を想定した避難訓練を開催!

11月30日(水)、今年度3回目となる避難訓練。今回は南校舎3階理科室で火災が発生したことを想定し、かつ事前予告なし!で実施しました。授業中、急にサイレンが鳴り、教頭先生より「児童の皆さんは先生の指示に従い校庭に避難しなさい!」の放送が。真っ先に校庭に避難してきたのは養護教諭。目印の旗をもって一目散!

子どもたち、「本当に火事なの?」とつぶやきながら先生方とともに校庭へ避難。中には「消防車が停まってたから訓練じゃない?」と気付いてしまった声も。

ということで避難完了。春に実施したときよりも30秒早く非難することができました、Good!校長講話では、今回は「お・は(か)・し・も・ち」の合言葉で避難するときの心得えをを確認しました。「し:しゃべらない!」はちょっと守れなかったでしょうか。「ち:ちかよらない」は火だけというよりも煙に対してもということです。

この後、こども広場に移動して「救助袋」を使った避難を実演しました。「初めて見る!」と盛り上がりを見せ、トップを切って避難してきた先生には「頑張って!」との声援があちこちから。子どもたちを代表して体験した6年生も「怖かったけど、最後に出てくるところは、まるで生まれてくる子羊のようでした!」との感想も。いやいや、実際に救助袋を使う時は、背後に火や煙や熱が迫ってきている状況だよ!と伝えると「そう考えると違う怖さが出てきます」と話してくれました。やっぱり火を出さないことが一番ですね!

今回の避難訓練、常磐消防署の菊池先生、大谷先生、渡辺先生、小泉先生にご指導いただきました。「避難する際、上級生が下級生を先に避難させていて立派でした!」との感想とともに、「やっぱり『しゃべらない』ことが大事。煙を吸い込むとすぐに気を失ってしまう。特に気を付けましょう!」とのご指導もいただきました。訓練後も校舎を見渡して「あそこで火災がおきたらどう対応する?」という会話をしていて、さすがはプロ!私たちの命を守るための強い使命感・責任感を感じさせていただきました!

なお、この救助袋、初めて経験する教員も多く、じつは事前に業者の方を招いて勉強会を開催しました。実際に救助袋で降りてみると、中はらせん状の道になっているのですが、足からスタートしても途中でぐるっと回転して、頭から降りてくるケースもあることが判明。よって、救助袋の出口は危険ということを再確認し、本番でもしっかり救助袋の出口を持ちあげて対応することとしました。

教頭先生は、何事もなかったかのようにスッと出てきて立ち上がり、これが理想!と一同納得した次第。

本校の先生方は「何事もまずは私たちがやってみよう!その方が前に進む!」という思いでつながっています。救助袋の事前勉強もそうですが、日々の教育活動も同様です。教員としてのプロ根性!誇りに思います!!

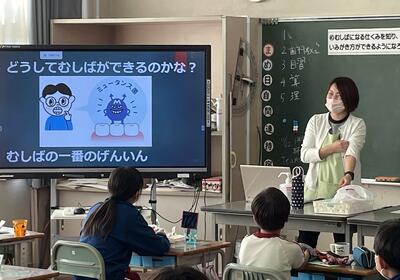

歯科保健指導を実施しました!

こちらの写真は何でしょう?

ずばり卵をお酢に浸けているところ。卵の殻から出ている泡は二酸化炭素。炭酸カルシウムでできている卵の殻はどんどん溶けていきます。そして3週間経ったら卵の殻はなくなってしまいました。

これは虫歯になっていく過程を再現したもの。プラーク(歯垢)の中で虫歯の原因菌が酸を発生させ、その酸が歯の中のカルシウムを溶かしていって虫歯となっていきます。これを予防するためにはやっぱり歯磨き!なんですね。これを見た3年生は、「やばい!」「溶けていくぅ~!」「えっ、溶けてなくなるの?」といった感想。

さて、歯科検診の結果から、本校は改善傾向にはありますが虫歯所有率が高い状況にあります。今年も学校歯科医の菅原勝人先生の協力をいただきながら全学級で歯科保健指導を実施してきました。

まずは養護教諭の講話。各学年毎にテーマを設定してお話ししました。

1年生:歯と食べ物

2年生:6歳の臼歯、歯の王様

3年生:どうしてむし歯になるの?

4年生:歯の生えかわり

5年生:小学生でもなるんだよ、歯周病

6年生:たくさんかんで元気なからだ

特別支援学級:正しいはみがき

その後、菅原先生より、現在使用中の歯ブラシチェックと順番磨きの具体的な歯磨きの仕方をご指南いただきました。菅原先生のお話に乗って、歯磨きをシミュレーション。磨き残しなし!

子どもたちには家庭でプラーク(歯垢)チェッカーをしてみようと呼びかけております。正しい歯磨きができているか、私たちも時々点検!ですね。長倉小の先輩である菅原先生、今日もどうもありがとうございました。

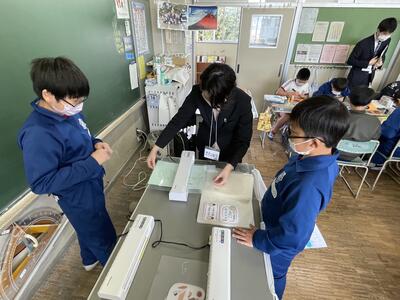

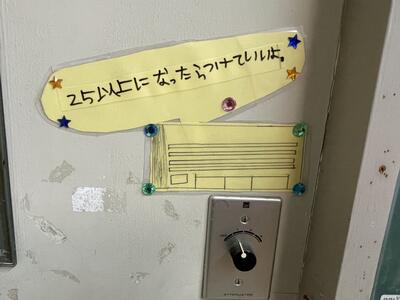

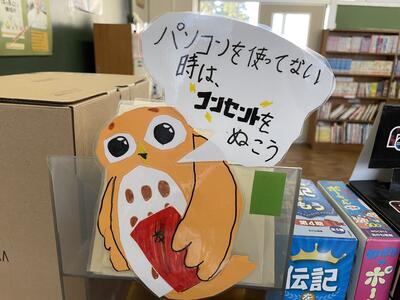

6年生、省エネ・省資源ノスゝメ

11月21日(月)、6年生は、ふくしまゼロカーボン宣言事業の一環として「ナッジワークショップ」を開催しました。ナッジとは、望ましい行動をとれるように人を後押しするアプローチのことだそう。講師に(株)オフィス・コラボの高尾先生、井澤先生、北原先生をお迎えしました。

活動目的と内容を聞いて、まずはじめに「ここで〇〇をしたら省エネ・省資源につながる」という視点で校舎内を探索へ。

教室に戻ってからは、「省エネ・省資源のために〇〇をしよう!」と呼びかけるためのポップ(小ポスター)を作成しました。中には辞書を持ち出して、漢字の確認を丁寧に行う姿も、立派!そしてラミネート加工を施して完成。

そのポップ、手分けして校舎内に設置して回りました。

これらの取組をすべて実行していったら、本校は省エネ・省資源に相当貢献するのではないでしょうか?!ちなみに校長室の出入口には...。違う意味でありがとうございます!

子どもたちの授業後の感想、「自分から進んで環境問題の解決に取り組めてよかった」「今まで気付かなかったことに気付けてよかった」「分かっている気がしてたけど、やっていないことに気付いた」「ポップを見て、やってくれたら嬉しい!」等々、地球環境問題は身近な問題だと改めて実感することができました。高尾先生からは「ぜひお家でもチャレンジしていきましょう!」とのお言葉。たった2時間でしたが内容の濃い授業を実施していただきました。ありがとうございました。

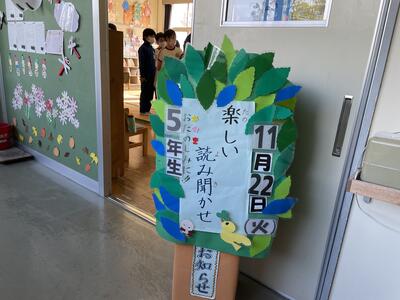

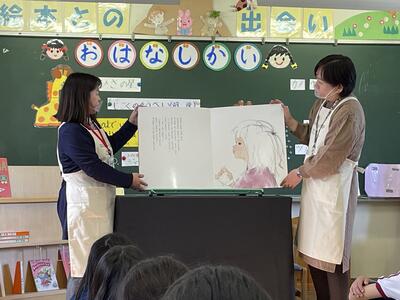

畳の上でのおはなし会、5年生編

11月22日(火)、図書館ボランティアの皆さんによる「おはなし会」、今回は5年生を対象に行われました。

1冊目は「ひさの星」。道徳科の資料として読んだことがあるようで子どもたちも敏感に反応。登場人物の中の、誰の立場で読むかによって、感じることが違ってきます。子どもたち、今回はどんな感想を持ったのでしょうか?岩崎ちひろさんの絵も素敵な一冊でした。

「じごくのそうべえ」は大型絵本で。たしか落語の作品が原作だったでしょうか。地獄に落ちた人間たちが幾多の困難を乗り越えて...。子どもたちは、大胆な構図の絵とコミカルでテンポよく進行するストーリーに心地よさを感じた様子。ボランティアさん4人が一体となって多くの登場人物?鬼?のやりとりを見事に表現してくださいました。関西弁って案外難しなぁなんて感想も。

続いて「みんな、この世で一番速いものって何だろう?」の質問が。子どもたちもあれこれと反応。「それでは...」ということで次の絵本「このよでいちばんはやいもの?」の世界へ。子どもたちの思考は、身近な動物からスタートし、魚や鳥、新幹線、やがて惑星へとどんどんどんどん広がっていきました。最後は、意外な展開を迎えて「そうきたか!」と納得! フローマン・ロバート原作で、コラムニストの天野祐吉さんが書き上げた作品とのこと。天野さんらしい読者へのメッセージ、子どもたちの心に届いたでしょうか?

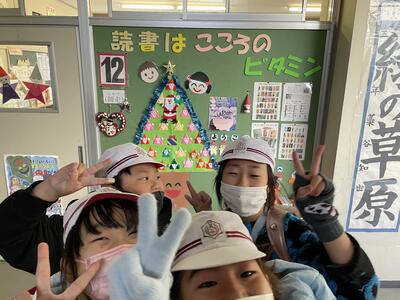

本日最後は大型紙芝居「片寄平蔵物語」。1枚目の絵を見た瞬間、6年生が学習発表会で披露したスライド写真と同じ!と気づいた様子。9月にみろく沢炭鉱資料館や選炭場跡地にも行ってきたことも思い出して興味津々。改めて紙芝居を視聴して、常磐炭鉱や当時の社会の様子、平蔵さんの功績等々の理解を深めることができました。「やっぱりね、長倉小の子どもたちにはしっかりここで石炭を掘っていたという歴史を学んでいって欲しいわ」とは、読み手のボランティアさんの思い。

なお、この紙芝居、木枠にも注目、「絆」「広島・福島」の文字が。

これは東日本大震災の復興、特に心の復興を!と広島市のボランティア団体が私たちに心を寄せ、いわき市内の団体と協働作業によって作られたとのこと。「3.11」は5年生が生まれる直前の出来事ですね。今こうして本や絵本に親しむ時間が持てていること、とても幸せなことだと改めて感じた次第です。「読書は心のビタミン」本日もご馳走さまでした!

11月28日(月)、朝の生活

11月28日(月)、新しい一週間がスタートしました。子どもたちは朝から元気です!持久走大会は終わりましたが、校庭でランニングする姿が。その後の朝の活動、課題を提出したり、課題を教え合ったりする姿も。先生方はここで一人ひとりと言葉を交わし、頑張ったことやできたことを褒め、次のステップに進んでいけるように自信をつけさせています。朝の会では元気にあいさつ、立派ですね!

間もなく12月を迎えます。2学期にチャレンジしてきたことを振り返りましょう!今年の成長を喜び合いましょう!冬休みの目標と計画を立てましょう!新年を迎える準備を進めていきましょう!等々の声かけをしていく時期となりました。今週も個別懇談が続きます。手を取り合って子どもたちのチャレンジを引き続き応援して参りましょう!

自然の恵みを満喫!

さてさて特別支援学級で10月27日(木)に収穫したさつまいも、その後どうなったかというお話。熟成させた方が美味しくなるぞ!ということで大切に寝かせておりました。そしていよいよその時がやってきました!11月9日(水)にスイートポテトへと変身!まずは選抜選手によって不要な部分を切り落とし、炊飯器でふかす作業へ。包丁を手に、ここでいい?本当にいい?と質問しながらゆっくり丁寧に。

約束の時間になって炊飯器の蓋を開けてみると、そこには大量のさつまいもがゴロゴロと。これだけも美味しそう!の声が...。もっと美味しくしましょうよ!

第一段階、皮取り作業。マイさつまいもを受け取り、当然手作業で。なかなかとれない!細かすぎる!とか言いながら夢中になる子どもたち。そりゃそうですね、美味しいスイートポテトが頭の中をぐるぐる巡っているのですから。

皮を取ったさつまいもはキッチンパックの中へ。そこに、牛乳、バター、砂糖を入れて、封をしてこねこねと!その手触り感が心地よさそう。どのくらい入れるの?どのくらいこねるの?との声。味付けはイメージしながらね!さつまいもの繊維をどのくらい残すか?それは自分が決めるんだよ!とのアドバイス。

そして出来上がったオリジナル・スイートポテト。やったー!いいんじゃない?美味しいに決まってる!ということでいざ実食!感想は表情が物語っていますね。わたしもおねだりしていただいた次第。素朴な味わい、妙に感動いたしました!マイ・スイートポテト大成功!

そしてそして畑の一角で目を楽しませてくれていたコキア。見ごろ終えて、今度はほうきへと変身。もふもふ感の心地よさ。子どもたち、早速使ってみると「なかなかいいんじゃない?」と満足そう!

本校の魅力である豊かな自然と子どもたちの心の見事なコラボ。買えば済むという現代社会ではありますが、こうした手作り感満載の取組は子どもたちの知的好奇心をくすぐりますね。子どもたちと一緒に楽しむ先生方の姿も素敵です!

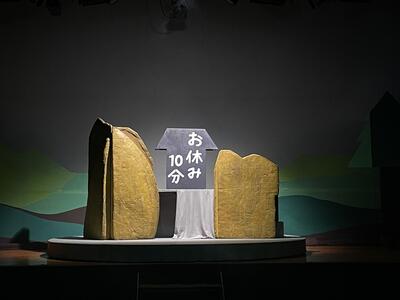

演劇鑑賞会、ホンモノを体感!

11月17日(木)に演劇鑑賞会を開催しました。お招きしたのは栃木県那須塩原市で創立70周年を迎えた劇団らくりん座の皆様。今回お芝居いただいたのは「あらしのよるに」。絵本を読んだことがあるという子どもたちも多く、この日を心待ちにしていました。

体育館では早朝から舞台づくりが始まり、開演時にはすっかり「長倉の杜劇場(勝手にネーミング)」が完成していました。

そしていざ開演!冒頭の稲光や雷鳴、そして暴風雨の演出に魅了され、子どもたちはすっかり演劇の世界へと引き込まれていきました。

笑いあり、驚きあり、怖さあり、そしてものすごく心配になって...。クライマックスシーン、ストーリーは何となくわかってはいたものの、てもどうしても涙が...。感動!

終演後の感想を語る場面、興奮冷めやらぬといった子どもたち。声が大きくてすごかったです!歌がとーっても上手でした!感動してしまいました!音とか光とかの演出が迫力あってすごかった!場面が変わるところ、切り替わりのスピードが速くてすごかった!今まで見た中で一番でした!の声。最後には全員で拍手喝采!すてきな時間をありがとうございました。

それで、終演後の6年生。感動した思いがあふれ出てしまったご様子。そーっと舞台に寄ってって、舞台をバックに記念写真を撮ろうと試みたところ、何とキャストの皆さんが出てきてくれて素敵な交流TIMEへ。出待ち!どころか出入り!してしまいました。

改めて感動したことをお伝えし、舞台装置の解説をお願いしたところ、何と実際に足を踏み入れさせてくれて、もはやファンクラブ化した6年生。

最後にT君が「わがままをいわせてください!一緒にオオカミの叫びをやってください!」とまさかのお願いを。でも快く引き受けてくださり、本物の舞台上で、ウオー!ウオー!とやっちゃいました。逆にお見送りまでしてくださって、どこまでもお客を楽しませるおもてなしの心、さすがプロはプロでした、素敵!

特に6年生の姿から、私たちはこれからも ホンモノ!本気の表現!との出会いの場をつくり、大事にしていかなければという思うを強く持った次第。一期一会の出会いを大事に、豊かな感性を持った人に子どもたちを育てて参ります!

劇団らくりん座のご紹介はこちら

https://rakurinza.com/

長倉の杜、紅葉が見ごろを迎えました!

本校は住宅地の中にありますが、校舎の周りは大小さまざまな樹木が生い茂っています。私は勝手に「長倉の杜」と呼んでいるのですが、いよいよ本校にも紅葉前線が到達しました。毎朝、校門前を通ってご出勤される方と「今年も見ごろを迎えましたね」と愉しく会話しているところです。

また、特に校庭につながる階段はもみじが堂々と佇んでおり、「ドリームトンネル」と名付けて子どもたちの自慢の一つとなっています。このドリームトンネがまさに紅葉色に染まって参りました。自然の営みが繰り返されてきていることを感じさせてくれる素敵な空間です。

本日24日(木)からは個別懇談が行われます。保護者の皆様もぜひご覧になってお帰りください。子どもたちとの会話が弾むこと間違いなしですよ!

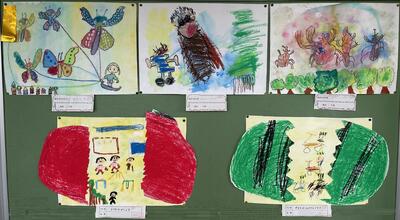

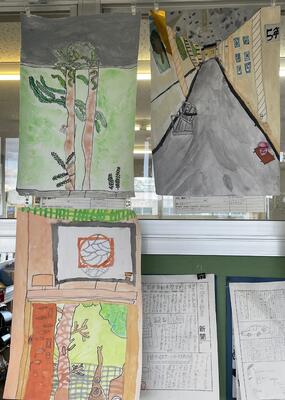

特集!校内絵を描く会2022

芸術の秋、恒例の校内絵を描く会を開催しました。11月11日(金)に、晴れて金賞を受賞した39名を代表して6年生児童に賞状を授与いたしました。表彰式は毎回、給食の時間に動画配信しています。校舎のあちこちから温かい拍手が聞こえてきて、受賞者にとっては大きな励みとなっていますね。

さて、校内に掲示されていた作品を1年生から順に紹介いたします。各学級ごとにテーマを持ち、制作過程でお互いに意見交流する機会もあったとのこと。一人ひとりの芸術作品に拍手を送ります! 紹介する写真サイズの大小等はお許しくださいね。

金賞受賞作品の中からさらに審査を行って市の児童造形展覧会に出品しております。その結果は後日またお知らせいたします。

赤い羽根共同募金に参加しました!

11月に入り、代表委員会が中心となって募金を呼び掛け、21,848円の善意が集まりました。ご協力ありがとうございました。11月16日(水)に市の共同募金委員会常磐分会長の渡辺昌昭様にお渡しいたしました。

どんなふうに使ってほしいですか?の質問に、代表児童4名が答えていました。私たちは美味しいごはんを食べて授業を受けているけど、これが当たり前だとは思っていなくて、困っている子どもたちに届けられたらと思っています等々...。渡辺様からも、皆さんの思いを預かって大事に使わせていただきますとご挨拶いただきました。

この様子、福島民報社11月20日付の新聞にも掲載していただきました。ありがとうございました。

5年生、精米された長倉米が戻ってきました!

5年生が収穫した長倉米2022、常磐公民館のコーディネーター今野先生の仲介で、今年も専業農家の折笠明憲さんに精米作業をお願いしておりました。そして11月10日(木)、折笠先生にもお越しいただき、長倉米2022の贈呈式を開催しました。今年の収穫量はおよそ10kgとのこと。長倉田の面積からいうと上出来でしょう!のお言葉をいただき、子どもたちも大満足!

続いて、長倉米を折笠さんに預けてから今日にいたるまでの作業工程についてレクチャーしていただきました。まずは「脱穀」をしたとのこと。子どもたち、これまでの学習でその昔は千歯こきを使っていたことを思い出していました。そして「籾摺り」。「精米じゃないんだ!」と声をあげる児童も。そうなんですね茶色い皮をはがして玄米にする作業、では手でやってみましょうか!ということで実践。すると白、透明、緑色と様々な色のお米が出てきました。それぞれ、もち米、長倉米(こしひかり)、未熟米とのこと。いろいろなお米があることを実感!玄米をかじって味の違いを学び取ろうとする様子も...。

「これで完成ですか?」と子どもたち。「いや、まだなんです。もうひと工程!」と折笠先生。さらに「玄米から精米にすると何ができるでしょうか?」の質問が...。言葉では聞いたことがあるのですが「米糠」の登場です。糠の活用方法についても丁寧に解説してくださいました。

折笠先生が専業農家となった経緯はまさにキャリア教育、志のもちようと行動力の大切も教えてくださいました。また「米作りと私たちの生活は切っても切り離せないんですね。そして田んぼは循環型なんです。もみ殻や糠などそれ自体で活用もできるし、また田んぼに戻すこともできる。もっともっとたくさんお米を食べてほしいですね!」とのお話。今回も その道のプロ!しかも若手のホープから貴重な学びを得ることができました。

授業後も折笠先生と熱く語り合う子どもたちの姿が。農業の魅力、苦労、年収!、さらにはジャンボタニシ問題も。「僕は将来レストランを営むのでその時はお世話になります」との予約?!も。折笠先生、今年も大変お世話になりました!

さて、長倉米2022・10kgを大事に運び出す5年生、この後どうするのでしょうか?まだ注目は続きます...。

持久走記録会2022・後編

5年生、距離は1,440mと昨年よりも400ⅿ長くなったことに相当の脅威を感じていた様子。女子は2名が先頭を競う激しい展開へ。これに刺激を受けた男子もいつも以上の力を発揮していました。女子の1位は5分38秒05と大会記録まであと10秒、男子の1位は6分10秒03。来年の陸上大会での活躍も楽しみです!なお、5年生は会の終了後、先生方が動く前に率先して後片付けを行ってくれました。ありがとうございました!

そして躍動する6年生1,440m。さすがフォームが安定していましたね。順位も昨年との入れ替わりがあり、熱い走りを見せていました。女子の1位は6分17秒67、男子の1位は5分19秒89!走り終えて一人ひとりへのインタビューでは「小学校生活最後」という言葉が出ていました。その思いが見事な走りにつながったのですね!

走っている仲間に声援を送る姿、そこには男女や学年の違いなど何もありませんでしたね。その声援を受けてもうひと頑張りする姿、見に来てくれたお家の方に頑張っている自分を見てもらおうとする姿、ラストの直線コースを全力以上の気合で走り抜く姿、とても印象的でした。走り終わった後のインタビューも一人ひとりのストーリーが語られました。自信になったこと、友達と切磋琢磨してきたこと、思い通りに走れなくて悔しかったこと...。全力でチャレンジしたから語れることですね!

紅葉を迎えた長倉の杜は、こうして毎年子どもたちの頑張る姿をやさしく見守り、応援してきたのでしょう。持久走記録会2022、今年も素晴らしいチャレンジが披露され、大成功でした!今日のチャレンジを自信にしてまた明日から前進して参りましょう!

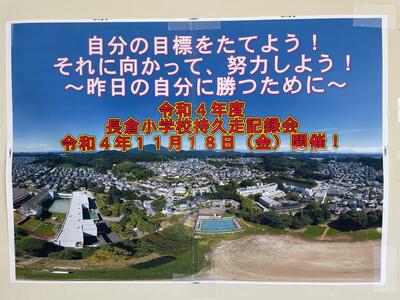

持久走記録会2022・前編

11月18日(金)、晩秋の長倉の杜を子どもたちが駆け抜けました!自分ベストあるいは大会記録の更新を目指して、これまで朝の時間、大休憩そして授業で着々と準備を積み重ねてきました。中にはお家でも自主練に取り組んできたという声も聞かせていただきました。

まずは開会式。運動・環境委員会が中心となってオンラインではありましたが、スタートの仕方をレクチャーし、全力で頑張り、応援しよう!とパワーを送ってくれました!

まずトップをきってスタートしたのは3年生。1,040mに挑戦。女子の1位は4分21秒06と好記録!男子は2年連続で大会記録を更新している児童に期待がかかりました。結果は4分2秒27と記録更新まであと10秒!先輩の偉大な記録を実感しましたが、最後までよく走り抜きました!

続いて4年生。距離は同じく1,040m。昨年の経験を生かして走ろうという意気込みが伝わってきました。いつも声を掛け合ってみんなで前向きに練習に取り組んできた成果が表れて嬉しかったですね。女子の1位は4分37秒25、男子の1位は4分25秒09と好記録!

1年生は初めての記録会。660ⅿを力走。出発前、そして途中でも担任の先生は温かく子どもたちに声援を送る姿が。走るペースをつかんでほしいと、陸上王国福島を代表するアスリートの教頭先生が先導役。男子は勢い余って教頭先生の前に出て走る姿がありましたね!女子の1位は3分1秒14と大会記録まで9秒に迫る好記録、男子の1位は2分50秒78とこちらも大会記録に12秒に迫る好記録!来年以降が楽しみですね。

2年生も660ⅿ。昨年と同じ距離ということで先への見通し十分といった表情。日に日に走るフォームを安定させてきました。女子の1位は2分56秒93、男子の1位は2分43秒55といずれも大会記録に12秒まで迫る好記録!男子はトップ3人が最後まで熱く戦っていましたね。頑張りました!

4年生、火災の恐怖を知る!

11月16日(水)、4年生は社会科の授業で、常磐消防署に依頼して防火教室を開催しました。講師には現役消防士の平山先生、小島先生、関根先生の3名にお越しいただきました。

まずはじめに「イラストの中から、危ないところを探しだそう!」ということで、掲示されたイラストを見て、火事につながる危険を発表し合いました。10カ所見つけ出せたらGood!という目標のもと、イラストにどんどん接近していく子どもたち、たばこやストーブに注目しながら危険を言い当てていきました。最後に、家の外に置いてあるゴミ袋は?の質問に「火を付けられる!」「放火だ!」との気づき。小島先生から「整理整頓って大事なんだよ!」のお話に納得した様子でうなずいていました。

続いて、火災の再現。まずはトラッキング現象。コンセントにたまったほこりが原因で...。

もう一つ、リカちゃんが天ぷらを揚げようと油を加熱していたところにお客さんが来て、リカちゃんは火をつけたままどこかへ。そのまま台所を放置し続けると...という想定。子どもたちから「リカちゃん!大変なことになるよ~!」の声が、煙が出てきたことに驚いたリカちゃん、こともあろうに水をかけたところ...。

シャッターチャンスをことごとく逃してしまって申し訳ございません。本当は、コンセントがバチッ!と発火して「うわっ!やばい!」の声が。天ぷら油に水を注ぐと、バチバチバチ!と炎が勢いよく燃え広がり「マジやばい!」「どうすればいいの?」という反応。

「こうならないようにすることが大事!でも、実際にこんな状況になったらみんなはすぐに逃げて、119番に通報してもらってください!」とのこと。子どもたちも火災の怖さと逃げて助けを呼ぶことの大切さを実感していました。

質問にも丁寧にお答えいただき、最後に平山先生から、消防士を志した理由をお話いただきました。また、全国規模の訓練にも参加し、人のために働く消防士の仕事に誇りとやり甲斐を感じていますとのこと。その立ち姿、目力、きびきびとした振る舞いも含めて、私たちの暮らしを支えている消防士の仕事の大切さにも改めて思いを馳せることができました。お忙しい中、ありがとうございました。

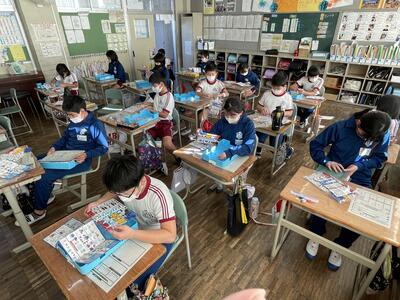

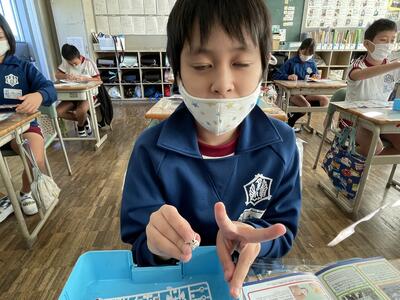

5年生、ガンプラチャレンジ!

11月8日(火)、5年生は社会科の工業に関する学習をSDGsと関連付けて実施。今年も㈱BANDAI SPIRITSご提供のガンダムのプラモデル(略してガンプラ)を題材にしたプラモデル授業「ガンプラアカデミア」に応募し実践しました。講師は、本校生にとってはお馴染みのガンプラマニア?の本校教員。まるで社員さんのようにこれまでの完成作品を嬉しそうに披露しながら、授業の目的や活動内容を丁寧に説明して参りました。

プラモデルの部品は日本でつくっているよ!と説明を受けた子どもたち。「こんなに細かい部品を作れるから、日本はすごいんだな」と納得のご様子。早速封を開けてプラモデル制作にチャレンジしていきました。いつも通り、いやいつも以上に集中する5年生、プラモデルがもつ魔力にすっかり入り込んでしまったご様子でございました。

細かい部品にあーだこーだと言いながら、真剣に組み立てていきました。顔の形がⅤサイン!みたいに。

授業では「プラモデルのできるまで」の動画も視聴。プラモデル製品の企画から設計、金型づくりから生産までの工程も学習。また、地球環境に配慮したプラスチックを採用しているとのこと。その昔、子ども心に環境にあんまりよくない材料を使っているような気がしていましたが、今ではすっかり解消されたとのこと。これもまた技術力の進歩と、子どもたち以上に大人の方も勉強になりました。

さてさて、子どもたちのガンプラ、取りかかり方に注目してみると2タイプ。まず説明書に目を通して作業した人、作業が意外と早かったようですね。ふだんの学習でも教科書をよく読んでいるということかな?一方で説明書を読まずにズバッと作業に取り掛かった人、けっこう戸惑っていたようですね。でもそれだけ創造力が鍛えられたって感じでしょうか?当然どちらも間違いじゃありませんよ!

下校時の5年生、「帰って完成させなくちゃ!」とのこと。同じように教科書の勉強も頑張って欲しい!と思ったのは私だけでしょうか?職員室の傍らに完成したガンダムが!しっかりイスに座って勉強しております...。

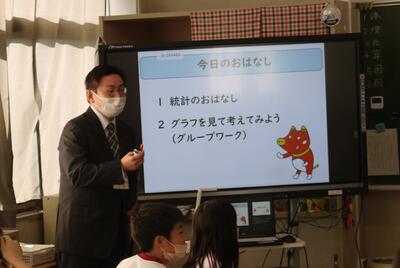

4年生、統計資料の読み取りにチャレンジ!

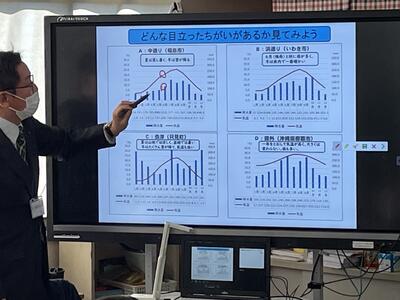

統計やグラフを読み取ったり、使ったりする力ってこれから大事になってくるので!という担任の先生の思いのもと、11月8日(金)、4年生は県のふくしま統計出前講座を開催しました。講師は半澤先生と永山先生。はじめに本校の児童数の推移や学年別の人数のグラフを示して、数字だけよりも読み取りやすくなるということを改めて分かりやすくお示しくださいました。「ほほー!」という感じの子どもたち。

そして今回の授業は、福島県内3地方と県外のとある地域の4つ雨温図(A~D)の提示を受けて、どの雨温図がどの地域のものかを当てるというもの。子どもたちは4つの班に分かれて検討していきました。「気温が高いのは浜通りだよね」「じゃー、Dかな?」「Dは高すぎじゃない?12月に20℃だって」「Cは会津だね。冬が寒い!それと雪が多いから降水量が多くなるっていうことでしょ?」とう声が。子どもたちなりに頑張って話し合っていました!

では各班の答えを黒板へどうぞ!ということで貼ってみると、あれあれ?雨温図A~Dの地域名は書いてあるものの、理由の方はなかなかどうして...という状況。

そんな状況でしたが半澤先生、答え合わせへ。「Aは中通り、Bは浜通り、Cは会津、Dは...沖縄県!でした」と聞いて喜ぶ1班は全問正解でした。

続けて半澤先生は雨温図を見るポイントを示しながら理由の解説へ。「Aの中通りとBの浜通りは似ているんだけど、中通りは冬の気温が低いんですよ。今日も福島は寒かったけど、いわきは暖かいですよ。それと6月の梅雨と9月に雨が多いという特徴もあります。会津の冬の降水量は、これはやっぱり雪が多いということです。そしてDはどこかというと...沖縄県!この統計からもやっぱり一年中暖かいことが見えてきますね!」とのこと。流石でございます!

半澤先生はさらに、統計資料は事実を伝えていること、自然や暮らしの様子を表しているので慣れ親しんでみてください!とのメッセージをくださいました。

授業後の先生、「統計資料の読み取りは、グループ内だといい意見をたくさん出し合えるのですが、いざまとめたり、発表となると...。自信がないのかなぁ」とのコメントが。その通りでしょうね。でもこれからですよ!だからこうして出前授業を開いたのですから。子どもたちが専門家の見方や考え方に触れる機会がもてたことは本当に良かったと思いますよ、と。「いずれ福島県統計グラフコンクールに応募しようではありませんか!」と勝手に次なる目標を語ってしまいました。

参考までに、 第72回(令和4年度)福島県統計グラフコンクール表彰式の様子はこちら。

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/r4gurakon.html

5年生、「地図に残る仕事」に興味津々!

11月4日(金)、5年生は社会科の授業の一環で、いわき建設事務所主催による建設現場見学会に参加しました。現場は、常磐自動車道と小名浜港を結ぶ小名浜道路。現場を担当している職員の方から工事概要を説明していただき、その後2グループに分かれて実際の作業を見学・体験させていただきました。

こちらは2人で測量体験。一人はスマホを見て、もう一人に信号をキャッチできる位置に機器を移動させるように指示を出します。これがなかなかうまくいかなくて、スマホを見ているだけでいいのに体が右に左に動いてしまい、機器を動かす係は「どっちに行けばいいの?」って。「そうじゃないんだけどな」と言いながら混乱していました。

こちらはバックボウを使った玉掛けの作業を見学。こちらも指示を出す係とバックボウを操作する係が声と心を合わせて、安全に寸分違わず荷物を移動させていきました。荷物がねらい通りに設置されると子どもたちも肩の力が抜けた様子。見ている方も緊張しましたね。玉掛けの技に「すごい!」そして「これ繰り返すの?」って話しかけてくる様子も。こうした作業の積み重ねで巨大な建造物ができることを実感しました。

最後に全員で記念撮影。「では撮りまーす!」とドローンがブーンと空中へ。もはやドローンは建設現場では当たり前に活用されているとのこと。このドローンにも子どもたちは興味津々。「簡単そうに見えて操縦は難しそうだな~」と。

「地図に残る仕事です。やりがいあります!」とのお言葉いただきました。今回も、その道のプロに直接レクチャーを受けることができました。自分の将来を考える上でも、社会を深く認識していく上でも大変勉強になりました!

よりよい授業を探究!校内研修会その6

11月14日(月)、新しい一週間が始まりました。今週末にはいよいよ持久走記録会が開催されます。一日一日の積み重ねを大事にして自信を高めて参りましょう!

さて、授業も大事ということで11月7日(月)のことになります。繰り返しになりますが今年度本校では、アクティブ・ラーニングを探究する中で説明的文章の理解をテーマに授業研究に取り組んでいます。今回は、国語科の校内授業研究会を3年1組にて行いました。教科書の「すがたをかえる大豆」から、「例をあげる順序」について大事なことは何かを考えました。

初めに「に豆」「きなこ」「豆腐」「納豆」などいろいろな大豆の姿(食べ方)の図の並べ替えを行い、説明文のあらすじを確認しました。そして全員が起立して音読へ。前の時間、どういった文を強くはっきり読むことが大切なのかを学習したとのことで、その効果が表れた音読でした。授業の入りとして教室が一つなっていく様子、とても印象的でした。

続いて、筆者である国分さんは「どういう考えで、大豆の姿を紹介する順序を決めたのだろう?」という問いが先生から出され、まずは個人の力で意見をまとめていきました。その上で6つのグループで意見交換。その結果をホワイトボードにまとめて黒板へ掲示していきました。

6グループの答えの内容は様々。それでここからが先生の腕の見せ所!端的には「読者にとって分かりやすい順番」と言えるのでしょうが、各グループの答えやそう答えた理由などを発表させてコーディネートしていき、「大豆の姿が変わる時間が」「(料理の)作り方が」「手を加える量が」という主語に着目させて、子どもたちの思考力をどんどん鍛えていきました。身を乗り出して先生の話を聞く子どもたち、集中していますね!

加えて、「次に」「また」「これらの他に」などの順序を表す言葉を確認。これについては、子どもたちはサッとタブレットを出して復習を行っていきました。まるで文房具!

授業のまとめは、空いている箇所に適切な語句を入れるという形式で。個人からスタートした学習が、グループあるいは全体での意見交流したことによって、子どもたちは自信を持って、あっさりと目標をクリアしていました。お見事!

恒例の授業後の検討会。若手教員、大変勉強になったご様子!身を乗り出して熱く語っておりました。授業者の先生、過去の実践で課題だと感じていたことを解決すべく本日チャレンジしたとのこと。また、子どもたちの将来のためにもICT活用もテーマにしたとのこと。その研修意欲に敬意を表します。

また、3年1組の子どもたち、自分ができること、分かったことを独り占めせず、周りに伝えてお互い高め合って行こうとする素晴らしい姿勢を見せていました。例えばこのシーン、タブレットの操作とともに解答に不安を抱えていたところ、友達がさっと駆け寄ってきて一言二言。そうすると不安解消したのか、ご覧のように満面の笑みを見せていました!このような風景が教室のあちこちで。

子どもたちをそうしたLifeスタイルにお導きいただいていることにも重ねて御礼申し上げます!

よりよい授業を探究!校内研修会その5

11月4日(金)、国語科の校内授業研究会を1年1組にて行いました。教科書の「じどうしゃくらべ」を読んで、「クレーン車の『しごと』と『つくり』をまとめよう」という授業。めあてを確認して、まずは全員で教科書を読みました。多くの先生方に囲まれて緊張!せず、子どもたちはいつも通り姿勢よく教科書を持って大きな声で音読していました。

続いて、めあてに関係する文章にサイドラインを引いてお互いに答え合わせへ。「できた?」「ここでいい?」「おんなじだね」など真剣な顔で!ここで自信をつかんで改めてワークシートにクレーン車の仕事と造りを書いてまとめていきました。ここでのお友達との答え合わせはさらに盛り上がっていましたね!

全体での答え合わせはハンドサインも使いました。手を上げる勢いが「分かった!」「できた!」を表していますね。

そして授業のまとめ。先生「クレーン車の仕事って?」、「おもいものをつりあげるーっ!」、先生「そのために?」、「じょうぶな うで が のびたり うごいたり するーっ!」、先生「じょうぶな うでって この図のどこ?」、「こうなっているところーっ!」とジェスチャーで。先生「ここね!ここが のびたり うごいたり するんだね!」って、ご自身も腕を伸ばしたり、背伸びしたりと渾身の演技を披露してくださいました!授業後の先生のコメント、「子どもたちの語彙力を伸ばしたくて、いつもあんな感じでやっています」とのこと。素敵な先生ですね!

今日も子どもたちが夢中になって学習する姿、学び合う姿をたくさん見ることができました。小学生になって7ヶ月の1年生、着実に成長していることを実感しました。

授業後の研修会の一コマ。話題となったのは「語彙力」。文科省の資料を引っ張り出して、脳科学の知見も踏まえて「『読み』の学習を先行させて語彙力を増やすことに重点」の記述に着目。本時においても教科書を読み、途中何度も読み返す子どもたちの姿がありました。また、本校には充実した学校図書館もあります。学校司書、図書館ボランティアの皆さんもいます。これからも読書活動を大事にしていきましょう!と確認したしだいです。

1・2年生、食への関心を高める!

11月1日(火)、常磐学校給食共同調理場より八代奏音先生をお招きして「食に関する指導」を実施しました。

1年生は「給食ができるまでを知ろう!」ということで、牛乳や給食の食材がどこからやってきて、給食センターではどんなことをしているのかを学習しました。そして、みんなの健康を第一に考え、美味しい給食を食べてもらいたいと、たくさんの人がかかわっていることを学びました。授業後に1年生にインタビューすると、じっと目を閉じて「いただきます。ごちそうさまでした。食べ残しなし。」と唱えてくれました。1年生なりの表現に感心しました。

2年生は「やさいを食べるとよいことは何か考えよう!」がテーマ。野菜を食べる大切さを学習しました。授業の終わりには「きれいに食べる」「好き嫌いをしないようにチャレンジ」「味わって食べる」「嫌いな野菜でも栄養があるから食べるようにチャレンジ」「どの野菜にもエネルギー、ビタミンがあるから残さず食べる」との感想が。食に関する意識と実践力が高まっていくことを期待しましょう!

さて子どもたち、ご持参いただいた調理の際に使用している大きなへら(スパテラというそうです)とお玉(ひしゃく)がずっと気になっていたご様子。授業後ただちに八代先生のもとへ駆け寄り「触ってもいいですか?」と。自分の背丈よりも大きい道具を手にして「すげー」「案外軽いな」などの感想を言いながら、まさか被るとは...。申し訳ございません。

授業後に廊下を歩いていた八代先生に6年生が駆け寄ってきました。「持たせてくださーい!」と。ここでもスパテラとひしゃくの効果は絶大で、食に関する意識を高める姿が。「美味しい給食、ありがとうございます!」とは流石6年生!

授業後の八代先生、「子どもたちのキラキラした表情に助けられました!」との感想。実は、食に関する指導の講師を初めてお務めになったとのこと。一人ひとりとお話ができて嬉しかったとのことでした。

子どもたちにとっても八代先生にとっても貴重な時間となりましたね。ちなみに八代先生は、わたしの教え子でした。東日本大震災と原発事故という混乱した中、いつかは笑って過ごせるようになるさ!って一緒に過ごしておりました。職業は異なりますが、今日ここで子どもたちのために!と頑張る姿を見ることができてとても嬉しく思いました。手作りエプロンも素敵でした。八代先生、(照れくさいですが)ありがとうございました!頑張って!

3年生、とんかちを使って木工作品づくりにチャレンジ!

3年生の図工では木工作品づくりに取り組んでいます。その一環として11月1日(火)に県の「木とのふれあい創出事業」出前講座を実施し、くぎ打ちを中心にレクチャーしていただきました。講師は県いわき農林事務所の松本先生と風間先生、田人林業研究会から緑川先生のお3方。〝とんかち〟には2つの面があるのはなぜ?木目って何?釘が浮き出ていては危ないから指先で確認ね!など、釘打ちのポイントを丁寧に説明してくださいました。そしていざ実践!

初めてとんかちを手にする子どもたちも多く悪戦苦闘!「あっ、くぎが曲がっちゃった!」があちこちから...。でも「安心してください!これ持ってますから!」と、講師の先生方は くぎ抜き を準備していました。そしてプロの技!ですぐにトラブルシューティング完了!「はっ、すごい。ありがとうございました!」と子どもたち。

くぎ打ちの音、初めはコツコツコツ、徐々にトントントン、さらにはドッドッドッ、仕上げのドンドンドン!とまるで校舎を修理しているかのような状況へ!くぎ打ちのこつと自信を手にしていきました。

子どもたちの声「難しかったけど楽しかった」「くぎが曲がっちゃいました」「夢中になっちゃいました」。できた作品名は?「ロボット」「気付いたらこんなになっていたっていう題」「くぎ目の怪獣」などなど。講師の先生方からは「1時間ですごい成長しました。上達するのが早くてびっくりです!夢中になる姿が見られて嬉しかったです!」とのこと。ありがとうございました。

がんばった甲斐あって?! 授業後に保健室に立ち寄る姿が。どうやら くぎ ではなく 指 を打ってしまったご様子。「やっちゃいました!」ってにこやかに。お大事にね。次の時間も楽しくくぎ打ちができますように!

6年生、ついに実現!街中で常磐炭鉱節を踊る!「はっ、やろ、やったない!」

11月3日(木祝)午前10時30分、湯本駅前広場にヘッドライトを付けたご婦人方が続々と。そのご婦人方に近寄る子どもたち。「いよいよ今日だね!」と笑顔であいさつを交わすもみんなどこか緊張したご様子。そして約束の午前11時00分、いよいよ特設ステージへ!

これまで常磐炭鉱を学習してきた6年生、先輩方もそうだったように、自分たちが暮らすこの常磐地区のことを知り、「一山一家」の暮らしに興味をもつに至りました。そして芸の虫の皆さんとの出会いは、いつの間にか街のお祭りで一緒に踊ってみたい!という目標になり、この日、第20回湯の街学園祭に出演させていただき実現しました。

会場からの「はっ、やろ、やったない!」の掛け声が、芸の虫さん、そして子どもたちを励ましてくれました!

芸の虫の皆さんより「一緒に踊れて幸せな時間でした」「これからも地域のために頑張っていきましょう」そして何度も何度も「ありがとうございました!」をいただきました。子どもたち「段々人が集まってきてびっくりしました」「踊ってて楽しかったです」「やっぱりやってよかったです!」、そして子どもたちからも「ありがとうございました!」と感謝の気持ち。この地域の未来も明るい!ってことを感じさせてくれる時間でした。最後にはグータッチを!皆様ありがとうございました。

それはそうと、この企画のプロデューサーである常磐公民館の今野先生、はじめは「みんな頑張って!」と裏方に徹していたのですが、踊りの最中いつの間にか客席中央に立って「みなさーん、みんなのこと応援してくんちぇ!手拍子をよろしくお願いしまーす!」って会場の盛り上げ役になっていましたね。いつも私たちに大事なことを教えてくださっている今野先生にも改めて感謝!地域と共にある学校づくり、子どもは地域の宝!これからもご指導よろしくお願いいたしますね!「はっ、今野さん、やったない!」

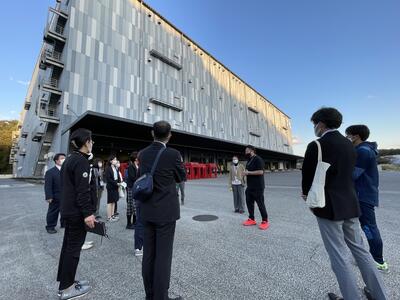

職員研修、いわきFCパーク・ドームいわきベースを訪問させていただきました!

11月7日(月)、穏やかな天気の下で新たな一週間がスタートしました。日々の授業を大事に、そして来週18日(金)に開催される持久走記録会に向けて準備を進めて参ります!

さて10月28日(金)のことになります。地域資源を活用したカリキュラム開発を目的として、本校職員がドームいわきベース・いわきFCを訪問させていただきました。本校から約1.5km、あっという間に到着しました。

「スポーツの力で、町と人を輝かせる」をコンセプトとしたいわきFCパークでは、商業施設や医療施設のご説明をいただき、さらにいわきFCのクラブハウスを見学させていただきました。今まさにJ3からJ2への昇格を成し遂げようとしている熱盛の場所。壁面には、RESPONSIBILITY(責任感)・DILIGENCE(勤勉)・WILLINGNESS TO LEARN(成長意欲)などの文字が。随所にチームのモチベーションを高める仕掛けが施されていて大変勉強になりました。

まるで試合に挑むかのテーションでいざフィールドへ!青空と人工芝の緑のコントラストが見事。子どもたちがここで駆け回る姿を想像するとわくわくしてきましたね。

続いて物流センター「ドームいわきベース」へ。巨大な倉庫は高い耐震性によりこれまでものが落ちてきたことは一度もないのだそう。高く積み上げられたもの凄い数の段ボール、荷物を積んだフォークリフトがそのまま入れるというエレベーター、搬送コンベヤは全長4.5km。子ども目線で眺めてみると巨大というよりも壮大!流通のしくみやキャリア教育にかなりのインパクトがありそうです。

世界基準の施設・設備がこんな近場にあるとは...。子どもたちの学びとどんな連携ができるか、あれこれ会話しながらの訪問でございました。コロナ禍前は、子どもたちも訪問させていただいていた経緯もございます。改めて、どんな活動を創出できるか検討して参ります。また、民間企業の経営ビジョンや方策、働きやすい職場環境等も大変勉強になりました。

お忙しいところ貴重な時間をご提供くださり、改めて感謝申し上げます。明日からの希望・勇気・パワーをいただきました!

11月6日(日)、いわきFCがJ2への昇格を決めとのこと。おめでとうございます!私たちも子どもたちのためにますます頑張るぞ!

縦割り わくわく お弁当タイム!

11月2日(水)、長小パーク後のお弁当タイム!会場は森の中の大校庭!こちらも縦割り班で活動しました。班長の6年生の元へ集まる子どもたち、続々と。いつもとちがうお弁当タイムに、やや緊張?!といったところでしょうか。

校庭のあちこちでお弁当を食べる輪が!はじめは硬い表情をしていた子どもたち、徐々に表情が緩み、声も出すようになってって...。

一方で、学校が準備した ござ の上に一列になって食べる班も。いっそうお行儀よく見えますね!

こちらお雛様?

天候にも恵まれて、青空の下で、穏やかな交流の時間を創出することができました。

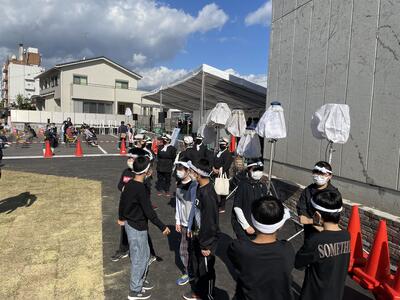

長小パーク2022開催!

11月2日(水)、学校公開に合わせて「長小パーク2022」を開催しました。この行事のポイントは「縦割り班」で全校生が交流するところ。先輩は後輩をやさしく導き、後輩は先輩を頼りに活動します。各学級主催のイベントもお客様を呼び込もうと知恵を絞り、準備を進めてきました。

まずは開会式、代表委員の児童が各学級にオンライン配信して行いました。「みんな仲良く、楽しい時間にしましょう!」の呼びかけ。この後、6年生が中心となって縦割り班へ。校内至る所で縦割り班で交流する姿を見ることができました。この縦割り班の景色、本校が最も大事にしているところです!

今年の学級主催のイベントは次の通りです。

1年1組「ボウリング」。ペットボトルをピンに見立てて。教室が校舎の端なのでお客さんを集めるのが大変でしたね。廊下に出て通りかかった方に「お願いします!」って言ってました。わざわざお越しいただいたお客様には心を込めたお礼のプレゼントを!

1年2組「まとあて」。ボールを渡して「はい、投げてくださーい!」。黒板に張った模造紙の絵が的。「当ったりー!」ということで手作り景品をプレゼント!上手におもてなしをしていましたね。

2年1組「まと入れ」。段ボールの穴をめがけてボールを「さーどうぞ!」。入った数に合わせて手作りプレゼントを!でも、いつの間にか「顔出しパネルコーナー」になっていった模様。

3年1組「ボール投げ」。たらいにボールを入れる!といういたって簡単なゲームなのですが、だからこそ夢中になっていまいます。入らないと悔しいですし...。景品には紙で作った手作りコマをどうぞどうぞ!

3年2組「ポットンゲーム」。超シンプル!だからこそ夢中になってしまいます。割り箸を胸の高さから落としてペットボトルの口に入れるという内容。シーンとした中でのチャレンジは緊張しましたね。スーツの人、背が高すぎです。

やまなし学級「ふうせんばすけっと」。風船をトス上げしながら前進してゴールに入れるというミッション。風船は気まぐれです。右往左往しながらやっとの思いでリングの中へ。でもそこにはトラップが。ひもが張り巡らされていて弾き返されちゃって...。クリアすると大きな達成感が味わえました!

4年1組「お化け屋敷迷路&もぐらたたき」。お化け屋敷は、クイズが不正解だったり、御守りアイテムを出しそびれると大変な目に...。もぐらたたきはやっぱりアナログ感が十分でしたね。思わず手まで出してしまってお客様からクレームが,,,。

5年1組「お化け屋敷」。大盛況でしたね!ずっと悲鳴が聞こえていました。BGMもオルガンの生演奏で一層恐怖心をあおる演出。清掃用具入れの中、やっぱりお化けがいるんですよね。学校あるあるを見事に再現!

5年2組「仲良し広場~ミッションをクリアせよ~」。ペットボトルフリックやピンポンチャレンジなどちょっとしたアミューズメントパーク!ストラックアウトは大人の方が夢中になっていましたね。

6年1組「長小縁日!わっしょい」。その名の通り縁日が繰り広げられていました。ソーシャルディスタンスで並んだ先にはたこ焼き風クイズ屋台が。射的は人気がありましたね。輪投げにボウリングと、躍動する6年生らしく後輩を優しく導いて楽しい縁日を再現していました。廊下にはちんどん屋みたいな方達が...。

あっという間の2時間でした。閉会式もオンラインで実施。感想発表では5年生代表委員が「長小パークはどうでしたか?」と1年生にインタビュー。「お化け屋敷もあって、いっぱいあって、いっぱい楽しかったです」「来年もまた楽しくできるように頑張ります!」とのこと。シナリオなしで立派に発表していました。

長小パーク2022、大成功でございます!

こうして伝統は受け継がれていくのでしょうか...。

この表情いかがでしょう?何かを食したご様子。

下校時の1年生、いつも昇降口前に実っている赤い木の実が気になっていました。そして11月1日(火)、ついに動き出しました。ある児童が「あの赤い実は『姫リンゴ』っていうんだって、〇年生が食べられるって言ってた!」と話をしたことをきっかけに、「先生、食べていいんですか?」「食べられるんですか?」「いいんですか?」「マジですか?」という声がどんどんどんどん湧き起こり...。「食べられるんだけど、〇年生はその他に何か言ってなかった?」と先生。「ううん、何も言ってませんでした!」とのこと。「あらそう、ではどうぞ!」とお許しが出たところで子どもたちは赤い実のなる木のもとへ!

拭き拭きをしていざ実食!「どんな味なんだい?」

すると、こんな味!だったようで見ている方も酸っぱくなってきますね。

先生曰く「この姫リンゴは、そのまま食べてもいいんだけど、ジャムにするともっと美味しくなるよ!」との解説。子どもたちも「甘酸っぱくなる!」と気付き納得していました。

それにしても、〇年生のとある先輩は、「酸っぱいぞ!」とまでは教えなかったところが憎いですね...。ん? ひょっとすると、その〇年生の先輩も、そのまた先輩から同じようなことをされたのかも...。まさか、これって長倉小学校の伝統?というのは考えすぎでしょうかね。

収穫の秋、さつまいも!

2年生、いつもは何かをするときにお誘いいただいていたのに、11月1日(火)に限っては全く秘密裏に畑で作業をしていました。歓喜に気付いて出向いてみると、なんとさつまいもの収穫をしているではありませんか。

そう言えば、10月27日(木)にも特別支援学級の子どもたちがさつまいもの収穫をしていていました。しかも秘密裏に。たまたま通りかかったからよかったものの何てことでしょう!夏野菜の収穫ではあんなに声をかけてくれたのに...。これが、さつまいもの魔力!ということのなのでしょうか。

さて2年生、「これは私のね!」「こっちは僕のだ!」なんて言いながら夢中になって掘り進めていくと、お目当てのさつまいもがゴロゴロと。顔の大きさ以上のサイズもあったりして大喜び。人混みを避けたところで静かに根っこを追いかけて掘ってみたら、ほっそ~いものが出てきて「おいおい、まじか!」とお約束の反応も。

毎日せっせと水やりをしてきた甲斐があってたくさん収穫することができました。みな満足のポーズで記念撮影!

「このさつまいもをどうするの?」の質問に「焼き芋!」と反応するかと思っていたのですが、「干し芋!」の声が。歳の差を痛感いたしました...。とある児童は「ポテチ」って小声で。いいんだよ、できないことはないんだからね!

〒972-8322

いわき市常磐上湯長谷町上ノ台99の2

TEL 0246-42-2910

FAX 0246-42-2911

E-mail

nagakura-e@fcs.ed.jp